Сообщение на тему комары рода анофелес переносчики малярии

Обновлено: 25.06.2024

Комар малярийный обыкновенный – облигатный кровосос, гетеротропный, эндофильный вид. Кровь необходима самкам для развития яиц. Один из основных разносчиков всех трех видов малярийных плазмодиев. Развитие полное. Размножение двуполое. Зимуют оплодотворенные самки. На протяжении теплого времени года вид дает 2 поколения на севере и 4–6 на юге ареала. [2]

![Комар малярийный обыкновенный - Имаго, латерально. Использовано изображение:[10]](https://www.pesticidy.ru/ps-content/pest/pictures/325_2_thumb.jpg)

Нажмите на фотографию для увеличения

Морфология

Имаго. Комар размером 6–8 мм. [2] Морфология вида подвержена значительным колебаниям по окраске и величине. Экземпляры, обитающие на юге, характеризуются более светлой окраской и меньшими размерами.

Голова с боков усажена торчащими темно-бурыми чешуйками, сверху расположен направленный вперед пучок длинных беловатых чешуек и волосков. Усики бурые. Щупики и хоботок бурые, преимущественно в прилегающих чешуйках.

Среднеспинка в средней части с широкой, кпереди суживающейся продольной полосой сероватого цвета. На передней половине данной полосы расположены, как правило, 2–3 неясные буроватые полоски. По переднему краю среднеспинки у головы располагается пучок беловатых чешуек. Боковые отделы в передней части бурые, в задней – черно-бурые. Волосяной покров в средней части и на щитке светло-бурый, в остальной части, особенно над основаниями крыльев, темно-бурый.

Ноги бурые, с нижней стороны бедер и внутренней стороны голеней более светлые, лапки темные.

Крылья покрыты чешуйками буроватого оттенка, с черными пятнами более темных черно-бурых чешуек, расположенных при основании радиальной и медиальной вилок. Чешуйки по краю крыла и на его вершине светло-желтые.

Жужжальца желтые, с буроватой головкой.

Брюшко бурое или черно-бурое, часто с более светлыми пятнами на боковых отделах тергитов, покрыто довольно длинными золотисто-желтыми или буроватыми волосками. [2]

Половой диморфизм. Разнополые особи отличаются строением половых органов. [6]

Самка. Хоботок состоит из верней и нижней губы, подглоточника, пары верхних и пары нижних челюстей. [6] Щупальца длинные, примерно равны хоботку. [7]

Самец. Парные части хоботка редуцированы. [6] Щупальца также же длинные, но с явственно утолщенными конечными члениками. [7]

Яйцо оборудовано плавательной камерой, занимающей среднюю треть яйца, и оторочкой. Структура и окраска экзохориона различается, но характерна для отдельных подвидов. Она зависит от местных изменений строения наружной оболочки и состоит из светлых и темных пятен и полос. [2]

Личинка IV стадии. По причине большого биологического разнообразия мест обитания и условий развития личинки вида изменчивы по внешнему виду, величине и окраске. Особи северных широт отличаются более крупными размерами и более темной пигментацией на хитиновых образованиях (голове, стигмальных пластинках и пр.).

Общая окраска тела варьирует от серо-желто-зеленой до черно-зеленой.

Пигментация головы изменчива – от светло-коричневых пятен до черно-коричневых полос на общем темном фоне.

Усики почти прямые, до 2/3 длины головы, с более темным концом. Волосок короткий, в среднем равен ширине усика у места своего отхождения, лежит у основания и состоит из 4–6 тонких веточек.

Стигмальная пластинка крупная. Твердые хитиновые образования сильно пигментированы. Передняя лопасть с темным основанием, остальная часть заметно светлее. Стигмы на некотором расстоянии от центральной пластинки отростков не имеют.

Гребень на боковых пластинках VIII членика состоит из 6–10 (чаще 7–9) крупных шиповидных зубцов, между ними находятся от 1 до 4 более мелких зубцов.

Плавник составлен из 18–20 пучков. Жабры в среднем равны длине седла, обе пары одной длины. [2]

Куколка, как и у всех представителей рода Anopheles, сбоку имеет вид запятой, сверху – неправильного овала. Тело состоит из двух отделов: массивной головогруди и тонкого уплощенного дорсовентрального брюшка. Глаза сильно пигментированы и просвечивают через прозрачную кутикулу. Над ними по бокам спинки отходят куколочные рожки, суженные у основания и сильно расширяющиеся к свободному концу. Их отверстия скошены внутрь и при нахождении куколок на поверхности лежат в плоскости поверхностной пленки. От основания рожек отходит трахея, соединяющая полость рожек с переднегрудной стигмой развивающегося комара.

Брюшко куколки состоит из девяти члеников. На заднем крае спинной стороны VIII членика находятся два плавника, заходящие друг за друга внутренними краями. Каждый плавник имеет вид неправильной овальной пластинки, сидящей на суженном основании. Пластинка укреплена продольным срединным ребром, не доходящим до ее свободного края. От конца ребра отходит волосок, у его основания располагается более короткий добавочный волосок.

Последний членик брюшка имеет вид узкого кольца. От его брюшной дуги отходит пара терминальных лопастей, лежащих между основаниями плавников. Это половые придатки. У самцов они очень гораздо длиннее, чем у самок. На спинной стороне I членика брюшка находится пара звездчатых волосков. III–VIII членики брюшка имеют значение для видового определения куколок, III–VII членики имеют на спинной стороне восемь пар волосков, VIII членик – 3 пары. [2]

Фенология развития (в сутках)

Развитие

Главная масса комаров концентрируется в населенных пунктах или недалеко от них. Питаются в основном кровью сельскохозяйственных животных, домашних и диких птиц, в меньшей степени людей, но при отсутствии животных основной источник кровососания – люди. Питание кровью необходимо самкам. Автогенного развития яиц у данного вида не наблюдается. Для данного вида характерна гонотрофическая гармония – одного полного насыщения кровью достаточно для развития и откладки яиц. [2]

Яйцо. Как у всех кровососущих комаров, длительность эмбрионального развития может колебаться от 40 часов до 8 суток, [6] при температуре +23–24°С – 3–6 суток. [4]

Личинка. Места обитания – разнообразные по типу, глубине и величине водоемы, хорошо освещенные солнцем на севере и затененные на юге. В южных районах обитают в слабо солоноватой воде. Оптимальная скорость развития наблюдается при температуре +29–30°С – 5–7 суток, при +15–16°С – до 30 суток. [4]

Куколка. Зрелая личинка IVстадии после линьки переходит в куколку. Куколки не питаются и с внешней средой связаны только процессами газообмена. В нормальном состоянии они свешиваются вниз с поверхностной пленки воды. Куколки способны к быстрым активным движениям и опускаются на дно водоема при внешних раздражениях. В спокойном состоянии куколки долго находятся на поверхности воды. Длительность куколочной фазы в среднем не превышает 2–2,5 суток. Первыми всегда вылетают самцы. [2]

Имаго. По окончании развития кожица куколки лопается и происходит выплод комара. Молодые имаго обсыхают, крепнут и приступают к роению и размножению. [6]

Близкие виды

Морфологически близкие виды

По внешнему виду (морфологии) имаго близок Комар малярийный камышовый (Anopheles hyrcanus). Отличается наличием на переднем крае крыльев светлых чешуек, образующих два пятна, и торчащими чешуйками щупиков. [1]

Кроме того, отмечается, что вид Anopheles maculipennis разделяется на несколько рас, иногда они трактуются как подвиды. Шесть из них представлены в фауне Палеарктики: maculipennis, messefe, melanoon (subalpinus), labranchiae, atrorparvus, sacharovi.

Высказываются предложения о возведении названных рас в ранг видов. Однако такая крайняя точка зрения общего признания не получила, поскольку формы комплекса maculipennisближе друг к другу, чем к другим формам. Намечающиеся группы внутри комплекса иногда предлагается рассматривать в качестве видов. Такая трактовка принята многими, в частности авторами всесветного каталога комаров. В составе фауны Палеарктики вместо одного вида Anopheles maculipennis признаются три: maculipennis с подвидами maculipennis, messefe, melanoon; labranchiae с подвидами labranchiae и atrorparvus; и sacharovi.

Североамериканский Аn. occidentalis тоже рассматривается в качестве отдельного вида. Данные четыре вида совместно с некоторыми другими близкими и образуют группу maculipennis, которая входит в состав одной из шести групп видов, на которые подразделяется подрод Anopheles.

Сторонники дробления комплекса maculipennis на большее или меньшее количество видов указывают на различие в дорсальной поверхности яиц и наличие биологических отличий между формами.

Однако не обнаружено никаких достоверных различий между членами комплекса ни по личинкам, ни по имаго, ни по строению гипопигия (основным принципам классификации комаров). Известны только некоторые отличия sacharovi, но они несущественны и имеют характер отличий только подвидового ранга.

Что касается биологических особенностей, отмечается, что довольно существенные внутривидовые различия выявляются у многих других видов комаров. В этом случае имеют дело, скорее всего, с биотипами. Поэтому вопрос о дроблении как maculipennis, так и других видов, признать оправданным нельзя.

Мнение о существовании строгой репродуктивной изоляции между членами комплекса также не находит твердого опытного подтверждения.

В связи с вышеизложенным считается наиболее рациональным рассматривать Anopheles maculipennis как единый политипический вид с шестью палеарктическими подвидами: maculipennis, messefe, melanoon, labranchiae, atrorparvus, sacharovi. [2]

Географическое распространение

Комар малярийный обыкновенный распространен достаточно широко. В ареал его обитания входят Европа, Северная Африка, Северная Азия. Самое северное местонахождение вида – район юго-западнее Мурманска, 69 ° с. ш. Ареал вида включает Северо-Восточный Китай, Монголию, Северный Афганистан, Иран, страны Передней Азии. [2]

Вредоносность

Комар малярийный обыкновенный – важнейший переносчик всех трех основных видов малярийных плазмодиев, известен как промежуточный хозяин филяриид, паразитирующих на собаках. Установлена естественная зараженность туляремийными микробами. [2]

Меры борьбы

Профилактические мероприятия

(сокращение и ликвидация мест выплода комаров):

- Осушение болот.

- Уничтожение ненужных водоемов.

- Устранение утечек воды.

- Укрепление берегов водоемов.

- Санитарный надзор при проектировании, строительстве, эксплуатации водохранилищ, оросительных и дренажных систем, рисовых чеков.

- Плотное закрывание бочек, кадок, цистерн и других емкостей с водой летом.

- Засетчивание окон и вентиляционных отверстий. [3]

Истребительные мероприятия

(проводятся по показаниям):

- Противоличиночные обработки инсектицидами.

- Противоимангинальные обработки инсектицидами.

Ларвициды. Все анофелогенные водоемы в населенном пункте подлежат обработке бактериальными инсектицидами. Обработка в летнее время проводится один раз в 10 дней. Применение на водоемах химических интоктицидов нежелательно. Разрешенные бактериальные препараты – бактицид, ларвиоль-паста.

Химические средства. Основной способ уничтожения эндофильных комаров – внутренняя обработка помещений инсектицидами длительного действия.

Экзофильные виды комаров уничтожают путем обработки дневок в растительности вблизи мест выплода, а при необходимости и помещений, куда комары могут залетать. Растительность вокруг мест выплода обрабатывают инсектицидами в радиусе 50–100 метров. [3]

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Малярия: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

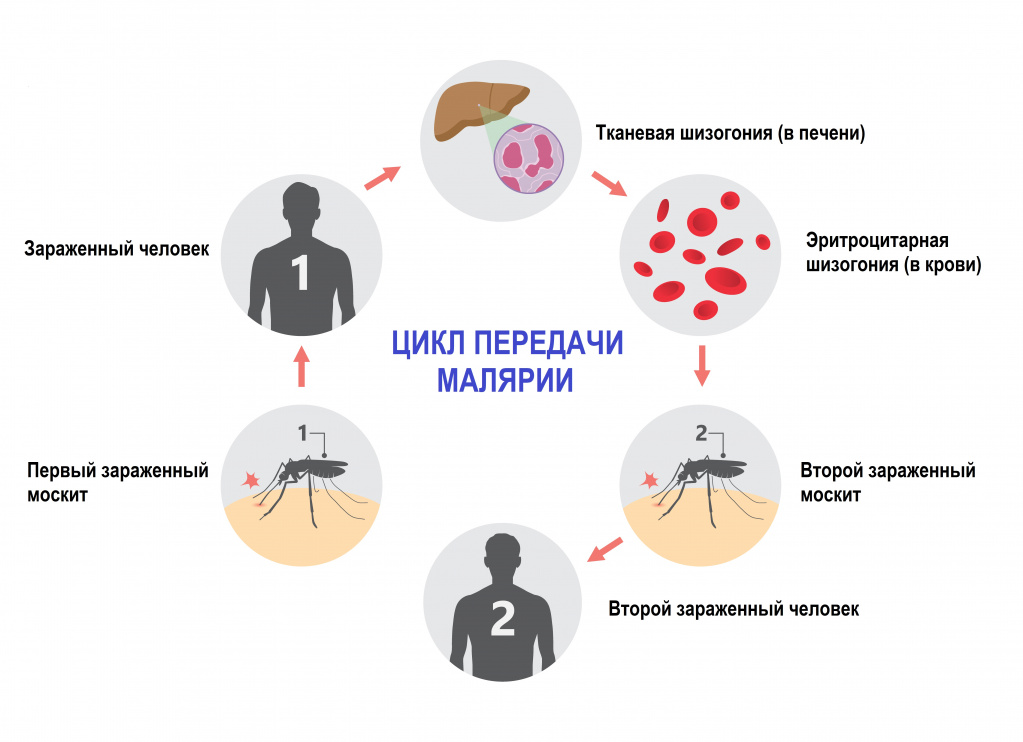

Малярия – инфекционное заболевание, возбудителем которого является паразит рода Plasmodium. Переносчиками являются самки комаров рода Anopheles. В теле комаров, напившихся крови больного человека, формируется большое количество активных малярийных паразитов, которые при укусе комара попадают сначала в кровеносное русло, а затем в клетки печени человека.

У человека встречается пять форм малярии, вызываемой соответствующим видом малярийного плазмодия. Интенсивность передачи зависит от факторов, связанных с паразитом, переносчиком, организмом человека-хозяина и окружающей средой.

Более 100 стран, половина из которых находится в Африке, являются неблагополучными по малярии. Другие очаги массового заболевания – Юго-Восточная Азия, Восточное Средиземноморье, Западная часть Тихого океана и Америка.

Ежегодно на территории России регистрируются завозные случаи малярии из стран ближнего и дальнего зарубежья, где активно действуют очаги малярии.

Местные завозные очаги заболевания регистрировались на территориях Москвы, Московской, Ростовской, Самарской, Оренбургской, Нижегородской и Рязанской областей, Республике Татарстан, в Красноярском крае. Условия для формирования местного малярийного очага имеются на территории Пермского края.

Риск заражения малярией и развития тяжелой болезни значительно выше у младенцев, детей в возрасте до пяти лет, беременных женщин, больных ВИЧ. У взрослых людей в районах с умеренной или интенсивной передачей инфекции за несколько лет воздействия вырабатывается частичный иммунитет, который уменьшает риск развития тяжелой болезни в случае малярийной инфекции.

Другие пути передачи инфекции считаются более редкими:

- трансплацентарный путь — от больной матери к ребенку;

- гемотрансфузионный путь – при переливании крови;

- заражение через контаминированный медицинский инструментарий.

- спорогонии (многократного деления оплодотворенной клетки (ооцисты) с образованием спорозоитов) в организме комара;

- шизогонии (бесполое размножение) в организме человека:

- тканевая шизогония длится 1-2 недели, происходит в гепатоцитах и заканчивается выходом паразитов в кровеносное русло. Тканевая шизогония соответствует периоду инкубации и протекает без явных клинических признаков;

- эритроцитарная шизогония развивается, когда паразиты выходят в кровеносное русло, проникают в эритроциты и в них размножаются. В результате переполненные эритроциты разрываются, а в кровь попадают токсины. С этой фазой связано появление основных симптомов малярии.

Массивный распад эритроцитов может закончиться развитием гемолитической анемии, расстройства микроциркуляции, шока.

По этиологии:

- малярия, вызванная P. vivax (vivax-малярия, трехдневная малярия);

- малярия, вызванная P. ovale (ovale-малярия);

- малярия, вызванная P. falciparum (тропическая малярия);

- малярия, вызванная P. malariae (четырехдневная малярия);

- малярия-микст (смешанная, с указанием возбудителей).

- клинически выраженная (типичная);

- бессимптомное паразитоносительство.

- легкая;

- среднетяжелая;

- тяжелая;

- крайне тяжелая.

Симптомы болезни появляются через 7-15 дней после укуса инфицированного комара. В редких случаях симптомы манифестируют лишь спустя 5-12 месяцев (это характерно для малярии, вызванной P. vivax и P. ovale). В этот период происходит процесс преобразования и накопления паразитов в клетках печени. Остановить развитие заболевания могут только специфические противомалярийные препараты.

У детей могут наблюдаться дыхательная недостаточность, вызванная метаболическим ацидозом, и церебральная малярия.

Диагностика малярии

Лихорадка и озноб у человека, возвращающегося из эндемичной области, являются показанием для срочного обследования на малярию.

Перечень основных диагностических мероприятий:

1. Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на амбулаторном уровне:

Одно из основных лабораторных исследований для количественной и качественной оценки всех классов форменных элементов крови. Включает цитологическое исследование мазка крови для подсчета процентного содержания разновидностей лейкоцитов и определение скорости оседания эритроцитов.

![]()

Комары рода Anopheles всемирно известны, как малярийные комары, так как многие виды этого рода переносят малярию. Также они считаются переносчиками сердечного червя среди собак.

Во время отдыха комары этого рода поднимают брюшко кверху, в отличие от большинства других комаров, которые держат тельце ровно.

Описание

Комары рода Anopheles всемирно известны, как малярийные комары, потому что многие виды этого рода переносят малярию. Узнайте больше о симптомах малярии. Также считается, что эти комары передают сердечных червей собакам. Комары рода Anopheles предпочитают выбирать млекопитающих, включая людей, в качестве своих жертв.

Тело малярийных комаров тёмного цвета от коричневого до чёрного. Их тельце делится на 3 части: голова, грудь, брюшко. Во время отдыха область брюшка поднимается кверху, в отличие от большинства других комаров. Самки малярийных комаров спариваются несколько раз за свою короткую жизнь, а после кровавой трапезы откладывают яйца. Несмотря на то, что самка живёт всего от нескольких недель до месяца, за это время она успевает отложить тысячи яиц.

Самка откладывает яйца в воду по одному, по 200 штук за раз. Каждое яйцо плавает и развивается в воде. Чтобы вылупиться, яйцам требуется от двух до 14 дней, в зависимости от температуры и региона.

После вылупления личинки продолжают жить в воде, при этом они двигаются в своеобразной манере. Личинки располагаются параллельно поверхности воды, так им удобнее питаться грибками, бактериями и другими микроорганизмами. Личинки проходят 4 стадии развития, после чего они превращаются в куколку.

Куколки тоже производят своеобразные, покачивающиеся движения. Такие движения выходят из-за их формы в виде запятой. Такие куколки поднимаются к поверхности для дыхания с помощью маленьких трубочек, но при этом 1-2 дня они не едят, пока из них не вылупятся взрослые комары. Ниже описано о цикле размножения малярийного комара.

Размножение

Самки комаров рода Anopheles могут откладывать свои яйца в различные места, включая и пресную, и солёную воду, в тени и на свету. Им подойдут открытые бассейны, маленькие ручьи, орошаемые земли, пресноводные болота, лесные озёра и любые места с чистой, медленно двигающейся водой.

Оплодотворённые самки могут пережить зиму, они впадают в спячку в пещерах, так что циклы размножения малярийных комаров в некоторых регионах могут не прерываться круглый год. Яйца комаров этого рода способны выдерживать низкие температуры, однако заморозка обычно их убивает.

Распространение

Где живут малярийные комары? Комары рода Anopheles встречаются по всему миру, кроме Антарктиды. Во многих местах, например, в России, малярия была побеждена, но комары остались, так что всегда есть вероятность, что малярия может снова появиться в этих областях.

Если лишь раз малярийный комар укусит инфицированного малярией, то потом он будет заражать этим заболеванием здоровых, причём каждый раз, как будет их кусать. Путешественник, вернувшийся из области, эндемичной по малярии, может стать источником заражения других. Узнайте больше о симптомах малярии.

С развитием международного туризма возможность появления ранее побеждённых болезней с каждым годом растёт. В России, например, начал появляться очаг малярии в Московской области. В добавок, таким же образом эпидемия малярии может разразиться там, где её никогда не было. Где живут малярийные комары? Везде. Лишь эффективный контроль количества комаров обеспечит вам лучшую защиту от кровососов и переносимых ими опасных заболеваний.

Интересные факты

В мире существует около 430 видов комаров рода Anopheles, но лишь 30 или 40 из них могут стать переносчиками малярии.

Многие малярийные комары стали устойчивыми к инсектицидам за годы использования этих химических веществ.

Комары рода Anopheles наиболее активны незадолго до рассвета и сразу после того, как наступает ночь. В это время суток особенно важно принять меры по защите от укусов комаров.

Малярийные комары могут вызвать вспышку, так называемой, "аэродромной малярии", так как они могут попасть в багаж или в сам самолёт и заразить пассажиров.

Сэр Рональд Росс, доказавший, что малярию переносят комары рода Anopheles, был не только учёным, но и математиков, писателем, поэтом, редактором, композитором и художником.

Малярийные комары до сих пор встречаются в областях, где малярия была побеждена. Несмотря на то, что малярийный паразит в этих местах был уничтожен, комары рода Anopheles до сих пор там обитают, соответственно, очаг малярии снова может там появиться, если единственный незаражённый комар рода Anopheles укусит больного малярией.

Комары рода Anopheles, обитающие в областях, где малярия была побеждена, могут заразиться "интродуцированной" малярией. Когда здоровые люди из этих областей путешествуют в страны, эндемичные по малярии, могут привезти это заболевание домой. По возвращении инфицированного может укусить здоровый комар, и впоследствии он передаст малярию другим жителям. Узнайте больше о малярии.

Защитите свою семью, домашних животных и гостей от болезней, переносимых комарами с ловушкой Mosquito Magnet - длительное, научно доказанное решение.

![]()

Ежегодно фиксируется 350—500 миллионов случаев заражения людей малярией, из них 1,3—3 миллиона заканчиваются смертью. 85—90 % случаев заражения приходится на районы Африки южнее Сахары, в подавляющем большинстве инфицируются дети в возрасте до 5 лет.

История

Есть предположение, что люди болеют малярией уже в течение 50 000 лет. Считается, что родиной малярии является Западная Африка (P. falciparum) и Центральная Африка (P. vivax). Молекулярно-генетические данные свидетельствуют, что предпаразитический предок плазмодия был свободноживущим простейшим, способным к фотосинтезу, который приспособился жить в кишечнике водных беспозвоночных. Также он мог жить в личинках первых кровососущих насекомых отряда Diptera, которые появились 150—200 миллионов лет назад, быстро приобретя возможность иметь двух хозяев. Древнейшие найденные окаменелости комаров с остатками малярийных паразитов имеют возраст 30 миллионов лет. С появлением человека развились малярийные паразиты, способные к смене хозяина между человеком и комарами рода Anopheles.

Выяснение причины заболевания

В начале XX века, до открытия антибиотиков, практиковалось умышленное заражение малярией пациентов, больных сифилисом. Малярия обеспечивала повышенную температуру тела, при которой сифилис если и не проходил полностью, то во всяком случае снижал свою активность и переходил в латентную стадию. Контролируя течение лихорадки с помощью хинина, врачи таким образом пытались минимизировать негативные эффекты сифилиса. Несмотря на то, что некоторые пациенты умирали, это считалось предпочтительнее неизбежной смерти от сифилитической инфекции.

Открытие покоящейся стадии паразита

Хотя стадии жизненного цикла паразита, проходящие в кровяном русле человека и в теле комара, были описаны ещё в конце XIX — начале XX века, только в 1980-е годы стало известно о существовании покоящейся стадии. Открытие этой формы паразита окончательно объяснило, как люди, вылечившиеся от малярии, могли вновь заболевать спустя годы после исчезновения клеток плазмодия из кровяного русла.

Ареал

Малярийные комары живут почти во всех климатических зонах, за исключением субарктического, арктического поясов и пустынь. В России они обитают на всей европейской территории страны и в Западной Сибири, кроме полярных и приполярных широт. В Восточной Сибири не обитают: зимы там слишком суровые, и комары не выживают.

Однако для того, чтобы существовал риск заражения малярией, требуются, помимо малярийных комаров, условия для быстрого размножения их и переноса малярийного плазмодия. Такие условия достигаются в тех районах, где не бывает низких температур, имеются болота и выпадает много осадков. Поэтому малярия шире всего распространена в экваториальной и субэкваториальной зонах.

Также к естественному ареалу малярии относят влажный субтропический пояс: так, в районе Сочи малярия в начале XX века была большой проблемой до принятия мер по осушению заболоченной местности, нефтеванию водоёмов и проведению других мероприятий, приведших в итоге к уничтожению мест размножения малярийных комаров в курортной зоне.

Этиология

Возбудители малярии — простейшие рода Plasmodium (плазмодии). Для человека патогенны четыре вида этого рода: P.vivax (англ.), P.ovale (англ.), P.malariae (англ.) и P.falciparum. В последние годы установлено, что малярию у человека в Юго-Восточной Азии вызывает также пятый вид — Plasmodium knowlesi. Человек заражается ими в момент инокуляции (впрыскивания) самкой малярийного комара одной из стадий жизненного цикла возбудителя (так называемых спорозоитов) в кровь или лимфатическую систему, которое происходит при кровососании.

Эритроцитарная, или клиническая стадия малярии начинается с прикрепления попавших в кровь мерозоитов к специфическим рецепторам на поверхности мембраны эритроцитов. Эти рецепторы, служащие мишенями для заражения, по-видимому, различны для разных видов малярийных плазмодиев.

Симптомы и диагностика

Симптомы малярии обычно следующие: лихорадка, ознобы, артралгия (боль в суставах), рвота, анемия, вызванная гемолизом, гемоглобинурия (выделение гемоглобина в моче) и конвульсии. Возможно также ощущение покалывания в коже, особенно в случае малярии, вызванной P. falciparum. Также могут наблюдаться спленомегалия (увеличенная селезенка), нестерпимая головная боль, ишемия головного мозга. Малярийная инфекция смертельно опасна. Особенно уязвимы дети и беременные женщины.

![]()

В настоящее время используются также быстрые диагностические тесты (RDT, Rapid Diagnostic Tests) с использованием иммунохимических наборов (более дорогие, но дающие результат через 5—15 минут и не требующие использования микроскопа) и тесты с помощью ПЦР (наиболее дорогие, но наиболее надежные)

Виды (формы) малярии

Симптоматика, течение и прогноз заболевания отчасти зависят от вида плазмодия, который является возбудителем данной формы болезни.

- Возбудитель тропической малярии — P. falciparum. Вызывает наиболее опасную форму, часто протекающую с осложнениями и имеющую высокую смертность. Эта же форма наиболее широко распространена (91 % всех случаев малярии в 2006 г.).

- Возбудитель четырехдневной малярии — Plasmodium malariae. Приступы происходят обычно через 72 часа.

- Возбудители трехдневной малярии и похожей на неё овале-малярии — соответственно, Plasmodium vivax и Plasmodium ovale. Приступы происходят через каждые 40—48 часов.

Эти формы малярии различаются также по длительности инкубационного периода, продолжительности разных стадий жизненного цикла плазмодиев, симптоматике и течению.

Противомалярийный иммунитет

Иммунный ответ против малярийной инфекции развивается медленно. Он характеризуется малой эффективностью и практически не защищает от повторного инфицирования. Приобретённый иммунитет развивается после нескольких заболеваний малярией за несколько лет. Этот иммунитет специфичен к стадии заболевания, к виду и даже к конкретному штамму малярийного плазмодия. Но клинические проявления и симптомы уменьшаются с развитием специфического противомалярийного иммунитета.

Среди возможных объяснений такого слабого иммунного ответа называют нахождение малярийного плазмодия в клетках на протяжении большей части его жизненного цикла, общее угнетение иммунной системы, присутствие антигенов, которые не опознаются T-клетками, подавление пролиферации B-клеток, значительный полиморфизм малярийного плазмодия и быстрая смена потенциальных антигенов на его поверхности.

Лечение

Самым распространенным медикаментом для лечения малярии сегодня, как и раньше, является хинин. На некоторое время он был заменен хлорохином, но ныне снова приобрел популярность. Причиной этому стало появление в Азии и затем распространение по Африке и другим частям света Plasmodium falciparum с мутацией устойчивости к хлорохину.

Также существует несколько других веществ, которые используются для лечения и иногда для профилактики малярии. Многие из них могут использоваться для обеих целей. Их использование зависит преимущественно от устойчивости к ним паразитов в области, где используется тот или другой препарат.

Основные антималярийные препараты Препарат Англ. название Профилактика Лечение Примечания Артеметер-люмефантрин Artemether-lumefantrine - + коммерческое название Коартем Артезунат-амодиахин Artesunate-amodiaquine + - Атовакуон-прогуанил Atovaquone-proguanil + + коммерческое название Маларон Хинин Quinine - + Хлорохин Chloroquine + + после появления резистентности использование ограничено коммерческое название Делагил Котрифазид Cotrifazid + + Доксициклин Doxycycline + + Мефлохин Mefloquine + + коммерческое название Лариам Прогуанил Proguanil - + Примахин Primaquine + - Сульфадоксин-пириметамин Sulfadoxine-pyrimethamine + + коммерческое название Фансидар Экстракты растения Artemisia annua (Полынь однолетняя), которые содержат вещество артемизинин и его синтетические аналоги, имеют высокую эффективность, но их производство дорого. В настоящее время (2006) изучаются клинические эффекты и возможность производства новых препаратов на основе артемизинина. Другая работа команды французских и южноафриканских исследователей разработала группу новых препаратов, известных как G25 и TE3, успешно испытанных на приматах.

Профилактика

Методы, которые используются для предотвращения распространения болезни или для защиты в областях, эндемичных для малярии, включают профилактические лекарственные средства, уничтожение комаров и средства для предотвращения укусов комаров. В настоящий момент нет вакцины против малярии, но ведутся активные исследования для её создания.

![]()

Разработка вакцины

Ведутся разработки и начаты клинические испытания вакцин от малярии.

В марте 2013 года, после серии неудачных экспериментов, ученые из США успешно испытали на мышах быстродействующее средство против малярии, новый препарат готовят к испытанию на людях.

Малярия всегда была и остается одной из опаснейших болезней человека. К известным личностям, которые умерли от малярии, принадлежат: Александр Македонский, Аларих (король вестготов), Чингисхан, святой Августин, как минимум 5 римских пап, итальянский поэт Данте, император Священной Римской империи Карл V, Христофор Колумб, Оливер Кромвель, Микеланджело Меризи Караваджо, лорд Байрон и многие другие.

Читайте также: