Рнк содержащие вирусы сообщение

Обновлено: 02.06.2024

Ключевые слова: РНК-содержащие вирусы, коронавирус (КВ), эпидемиология, клиническая картина, диагностика, лечение

В обзорной статье приведены обобщенные данные по РНК-содержащим вирусам, респираторной группы, особенности их клинического течения и диагностический алгоритм. Особенное внимание в обзоре уделено принципам лечения РНКсодержащих вирусов.

Levkova E. A. MD, PhD, Professor of the Department of Immunology and Allergology, Medical Institute, Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

Gulieva K. A. General practitioner, Far Eastern State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation

The review presents generalized data on respiratory RNA viruses, features of clinical course and diagnostic algorithm. Special attention is paid to the principles oftreatment of diseases caused by RNA viruses.

Цель обзора. В статье приводятся обзорные данные о сезонных, респираторных, РНК-содержащих вирусах. Наибольшее внимание уделяется вирусам семейства коронавируса (КВ). Основой адаптационных возможностей вирусов является огромное генетическое разнообразие, которое характеризует популяции РНК-вирусов.

Основными характеристиками РНКсодержащих вирусов являются следующие особенности [8, 9]: РНК-вирусы имеют самую высокую мутационную активность, превышающую таковую у представителей ДНК-содержащих вирусов в несколько раз. Несмотря на то что большинство мутаций для самого вируса бывает летальными, в процессе мутации сохраняется достаточное количество вирусных агентов, наделенных новыми патогенными свойствами; с эволюционной точки зрения именно мутации позволяют вирусам, особенно РНК-содержащим, определять некий выбор мутационной устойчивости.

Такие условия, как значительный размер популяции вирусов, их способность заражать при высокой множественности, могут привести к повышению устойчивости вирусных агентов в другом организме, в том числе и макроорганизме. Присущая всем РНК-содержащим вирусам низкая репликативная верность гарантирует, что вирусные популяции могут генерировать и поддерживать мутации, которые позволяют им быстро адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Изменчивость и мимолетное существование каждого вирусного генома означает, что популяции РНК-вируса существуют в форме динамических мутантных сетей, в которых секвенции постоянно диверсифицируются и регенерируются путем мутации родственных секвенций. Рисунки 1, 2 отражают типичную структуру вириона и генома коронавируса и его репликационные возможности. Вирион сферический с оболочкой диаметром 120 нм, на поверхности имеющий характерные выпячивания с шишкообразными утолщениями на концах, которые подобно короне, обрамляют вирион. В состав вириона входят несколько полипептидов, включая гликопептиды. РНК-геном связан с белком N, образуя спиральный нуклеопапсид. Геном представляет несегментированную линейную одноцепочечную РНК (+) 27–32 kb, кэпированную и полиаденилированную. Геномная РНК содержит ОРС 1а и ОРС 16. С них транслируются неструктурные белки, которые участвуют в репликации. Структурные белки генерируются посредством субгеномных РНК.

Обзор

здесь и далее рисунки Андрея Занкевича

Автор

Редактор

Генеральный партнер конкурса — ежегодная биотехнологическая конференция BiotechClub, организованная международной инновационной биотехнологической компанией BIOCAD.

Спонсор конкурса — компания SkyGen: передовой дистрибьютор продукции для life science на российском рынке.

Напомним, что РНК (рибонуклеиновая кислота) — это такая молекула, представляющая собой одну цепочку нуклеотидов. В составе каждого нуклеотида присутствует остаток моносахарида рибозы. На сегодняшний день известно множество разных типов РНК, которые выполняют совершенно разные функции: от кодирования клеточных белков (мРНК) до противовирусной защиты (некоторые микроРНК) [1–5]. РНК, входящие в состав многих вирусов, могут иметь ряд оригинальных функций, таких как регуляция времени экспрессии различных вирусных генов путем изменения пространственной организации цепи РНК или привлечение клеточных белковых комплексов.

Но бывает ли такое, что в пределах одной молекулы РНК одна ее часть, кодирующая некоторый белковый продукт, имеет положительную полярность, в то время как другая часть цепи представлена участком отрицательной полярности, кодирующим другой белок? Могла ли такая молекула возникнуть в процессе эволюции живых форм?

Ответ — да! И для того, чтобы разобраться, как функционируют такие молекулы, нам предстоит погрузиться в таинственный мир вирусов.

Давным-давно, в далекой-далекой галактике.

Как известно, все формы жизни обладают определенной наследственностью, которая определяет степень генетической идентичности живых объектов. В качестве молекул, ответственных за поддержание такой наследственной идентичности, выступают нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Клеточные формы жизни для хранения и передачи информации используют только один тип нуклеиновых кислот — дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК), в то время как вирусы в качестве основной молекулы наследственности могут использовать либо ДНК, либо РНК.

В случае ДНК-содержащих вирусов реализуется, как правило, Центральная догма молекулярной биологии в классическом виде: попав в клетку, ДНК удваивается в процессе репликации вирусного генома, на матрице ДНК в ходе транскрипции синтезируются мРНК, которые затем прочитываются рибосомой, синтезирующей по ним вирусные белки, то есть осуществляется трансляция. Далее вирусные белки ассоциируются с ДНК-геномом вируса в вирусную частицу (вирион), которая способна заражать новые клетки.

Очевидно, что РНК-содержащие вирусы используют иные стратегии размножения и, следовательно, реализации своего генома. Непривычные для большинства биологов молекулярные механизмы, которые используются такими вирусами, вероятно, унаследованы от далеких предков из того самого РНК-мира.

Размножение РНК-вирусов подразумевает использование разных типов РНК:

- геномная РНК находится внутри вириона, в зависимости от конкретного вируса, она может быть представлена (+)РНК, (–)РНК, (±)РНК, либо двухцепочечной РНК;

- комплементарная геномной РНК антигеномная РНК образуется в процессе репликации вирусов с одноцепочечным РНК-геномом и обладает полярностью, противоположной геномной РНК;

- субгеномная РНК (вирусная мРНК) имеет (+)полярность и является продуктом транскрипции геномной или антигеномной РНК. Как и подобает мРНК, субгеномная РНК участвует в процессе трансляционного синтеза белка.

Немного истории

Первым найденным РНК-вирусом стал бактериофаг f2, инфицирующий бактерию кишечную палочку (Escherichia coli) [7]. Выделенная геномная РНК фага f2 имела свойства мРНК, то есть она распознавалась рибосомой и могла транслироваться. На родственном РНК-бактериофаге Qβ была изучена РНК-зависимая РНК-полимераза (RdRp), которая, как оказалось, может синтезировать цепь РНК на матрице другой цепи РНК, то есть осуществлять репликацию вирусного РНК-генома! В ходе работы с РНК-бактериофагами f2 и его родственником Qβ были получены общие представления о биологии таких РНК-вирусов [8].

После РНК-бактериофагов были найдены (+)РНК-вирусы животных, такие, как вирус полиомиелита [9], [10], представитель группы пикорнавирусов. Подобные вирусы не содержат репликативных белков в составе вирусной частицы (вириона).

Встречаются вирусы, геном которых представлен двухцепочечной РНК. Как и в случае (–)РНК-вирусов, у дцРНК-вирусов во время репликации в клетке первым делом происходит синтез (+)цепи. Вирусные частицы этой группы также включают в свой состав RdRp.

Вирусы с двусмысленным РНК-геномом из семейства Bunyaviridae

Рисунок 1. Схематичное изображение структуры вириона флебовирусов

В семействе Bunyaviridae роды Phlebovirus, Tospovirus и Tenuivirus являются вирусами с двусмысленным РНК-геномом и, в отличие от остальных представителей семейства, имеют чуть более длинный S-сегмент генома (РНК S) (±)полярности. Род Tospovirus имеет вдобавок (+)участок на РНК M, который делает и эту РНК амбисенсной.

Флебовирусы

Вирусы рода Phlebovirus выделяют практически по всему миру и относят к нетаксономической группе арбовирусов, распространяющихся в членистоногих переносчиках и в позвоночных, на которых питаются переносчики. Члены этого рода переносятся кровососущими членистоногими. Инфекции не обходят стороной человека: вирусы сицилийской и неаполитанской москитных лихорадок широко распространены по территории Средиземноморья [15]. Среди симптомов таких инфекций — продолжительная сильная лихорадка, тошнота, рвота, диарея и головные боли. Вирус Тосканы, также переносимый москитами, обладает способностью проникать в нервную ткань и, вдобавок к вышеперечисленным симптомам, вызывает асептический менингит и менингоэнцефалит. Флебовирусы, переносимые клещами, например, вирус Бханджа, вирус тяжелой лихорадки с синдромом тромбоцитопении, или вирус Хартленд, вызывают серьезные вспышки инфекций среди людей [16].

Эти вирусы получили свое имя от латинского названия москитов (Phlebotominae), которые являются их основными переносчиками. Вирионы флебовирусов имеют диаметр 100-125 нанометров. Внутри вириона находятся три вирусных рибонуклеопротеина (вРНП), содержащих геномные сегменты, однако для вируса лихорадки долины Рифт (RVFV) было показано [17], что вирионы также могут содержать ещё три дополнительных вРНП, образованных цепочками антигеномных РНК, комплементарных геномным вирусным РНК. Рецептор-распознающий аппарат вирусов представлен гетеродимерами гликопротеинов Gn и Gc, которые организованным способом распределены по мембране вириона.

Структура генома флебовирусов

Геном флебовирусов как и других представителей семейства Bunyaviridae, включает три молекулы РНК: PHК L, РНК M, РНК S, имеющие на 5′- и 3′- концах уникальные для каждого геномного сегмента комплементарные последовательности. РНК L (–)полярности кодирует белок репликазы L. (–)РНК M кодирует предшественник гликопротеинов G1 и G2. (±)РНК S кодирует белок нуклеокапсида N на (–)полярном участке (ближе к 3′) и неструктурный белок NSs на (+)полярном участке (ближе к 5′) (рис. 2).

Рисунок 2. Схема структуры генома флебовирусов. Отмечены участки РНК, обладающие (–)- и (+)полярностью. Пунктирной линией обозначен сайт протеолиза белкового продукта.

NSs выполняет ряд функций, среди которых подавление индукции интерферона, усиление репликации и транскрипции вирусной РНК и определение круга хозяев [18]. NSs через цепочку белковых факторов способен приводить к инактивации противовирусной протеинкиназы R организма-хозяина [19].

Механизмы транскрипции и репликации РНК флебовирусов

Остановка транскрипции (–)участка РНК S определяется межгенным сигналом терминации. Похожие сигналы терминации находятся в 5′-концевой области РНК M и РНК L. В результате синтезируются кэпированные, но неполиаденилированные (и, следовательно, не такие стабильные, как клеточные мРНК) субгеномные РНК [18]. Также было показано [17], что в инфицированных клетках наблюдается ранняя экспрессия белка NSs, к тому же при детальном анализе состава вирионов обнаружили, что в вирусную частицу может упаковываться как три геномных цепи, так и еще три антигеномных цепи. Считается, что антигеномная РНК S присутствует в вирионе для осуществления ранней транскрипции мРНК, кодирующей NSs, поскольку этот неструктурный белок способен регулировать клеточные процессы, и чем раньше он начнёт работать в зараженной клетке, тем интенсивнее будет протекать вирусная инфекция.

Жизненный цикл флебовирусов

Жизненный цикл состоит из следующих стадий (рис. 3):

Рисунок 3. Схема, демонстрирующая основные этапы цикла флебовируса

Тосповирусы и тенуивирусы

Название рода Tospovirus происходит от сокращения названия вируса пятнистого увядания томатов (tomato spotted wilt virus, ТоSWV), впервые выделенного в 1930 году из зараженных растений томата. Этот вирус имеет очень широкий спектр хозяев и важное хозяйственное значение, борьба с ним ведется, в основном, за счет контроля численности трипсов.

Структура генома тосповирусов и тенуивирусов

Представители родов Тospovirus и Tenuivirus (тенуивирусы близки к тосповирусам, но не имеют липидной оболочки) являются единственными известными РНКвирусами растений с двусмысленным геномом [23]. Геном тосповирусов представлен тремя РНК-сегментами: большим, средним и малым (L, M, S). РНК L кодирует репликазу L. РНК S, подобно таковой у флебовирусов, кодирует белок нуклеокапсида N в (–)области и неструктурный белок NSs в (+)области. Эти области не пересекаются, они разделены межгенным некодирующим участком, содержащим сигналы терминации транскрипции. М-сегмент генома имеет принципиально отличную от РНК М флебовирусов структуру, являясь амбисенсной РНК. РНК М тосповирусов имеет область (–)полярности, в которой находится последовательность, кодирующая мРНК GnGc — предшественника поверхностных гликопротеинов, а также участок (+)полярности в 5′-области, кодирующий белок межклеточного транспорта NSm. Эти последовательности также разделены межгенным участком (рис. 4). Механизмы транскрипции и репликации РНК этих вирусов сходны с таковыми у флебовирусов [18].

Рисунок 4. Схема структуры генома тосповирусов. Отмечены участки РНК, обладающие (–)- и (+)полярностью. Пунктирной линией обозначен сайт протеолиза белкового продукта.

Отдельного внимания заслуживает неструктурный белок, закодированный в S-сегменте генома тосповирусов — NSs. Основной его функцией является супрессия противовирусного сайленсинга РНК, системы малых интерферирующих РНК [5], [24], распознающих вирусные РНК, что приводит к деградации последних [25]. Логично предположить, что синтез такого белка должен происходить как можно раньше, поэтому, возможно, по аналогии с белком NSs флебовирусов, ранняя транскрипция такой последовательности происходит в результате наличия в вирионе, помимо геномной цепи РНК S, еще и соответствующей ей антигеномной.

Вирусы с двусмысленным РНК-геномом из семейства Arenaviridae

Помимо семейства Bunyaviridae, амбисенсные РНК имеют представители семейства Arenaviridae. Аренавирусы являются таксономической группой вирусов позвоночных с сегментированным двусмысленным РНК-геномом. Вирусы, инфицирующие млекопитающих, определены в род Mammarenavirus, а заражающие рептилий — в роды Reptarenavirus и Hartmanivirus [26].

Вирионы аренавирусов, как и рассмотренных выше буньявирусов, плеоморфны, а их диаметр может варьировать от 40 до 200 нанометров в зависимости от вида, однако и частицы одного вида могут заметно различаться по размерам [27]. Границы вириона представлены липопротеидной оболочкой — производной клеточной мембраны, модифицированной равномерно распределёнными гликопротеиновыми комплексами (гетеродимерный гликопротеин GP1/GP2). Гликопротеины синтезируются в виде предшественника, который разрезается примерно пополам клеточной протеиназой на рецептор-распознающую субъединицу GP1 и трансмембранную субъединицу GP2. Последняя ответственна за слияние мембран при проникновении в цитоплазму [28]. В вирионе гликопротеины ассоциированны с лежащими на внутренней стороне мембраны молекулами матриксного белка Z, выстилающего внутреннюю поверхность мембраны, и белка нуклеокапсида N. Белок N способен связываться с РНК, распознавать кэп и ингибировать интерфероновый ответ. Структурный белок Z в клетке выполняет ряд функций (в том числе ингибирование трансляции клеточных мРНК и подавление апоптоза), являясь фактором созревания вирусных частиц (отвечает за инициацию сборки вирионов и за их отпочковывание).

Во время сборки вирусных частиц при формировании внешней оболочки иногда происходит захват субъединиц клеточных рибосом, по всей видимости, не играющих роли в вирусной инфекции (рис. 5).

Рисунок 5. Схематичное изображение структуры вириона аренавирусов

Значительная часть представителей семейства вызывает хронические и, как правило, бессимптомные инфекции у грызунов. При контакте человека с такими вирусами может развиваться острая и тяжелая инфекция, часто — геморрагическая лихорадка (например, в случае инфекции вирусом лихорадки Ласса, LasV). Вирус лимфоцитарного хориоменингита (LCMV), первый выделенный аренавирус, является нейроинвазивным. Попав в организм человека (например, через выделения грызунов), вирионы с током крови преодолевают гематоэнцефалический барьер центральной нервной системы и вызывают воспаления мозговых оболочек [29].

Структура генома аренавирусов

Рисунок 6. Схема структуры генома аренавирусов. Отмечены участки РНК, обладающие (–)- и (+)полярностью. Пунктирными линиями обозначены сайты протеолиза белковых продуктов.

РНК L на (–)участке несет последовательность, комплементарную гену репликазы L, и рамку матриксного и регуляторного белка Z на (+)участке в 5′-концевой части геномной РНК.

РНК S кодирует белок нуклеокапсида N в области (–)полярности и содержит рамку считывания GP1GP2 — предшественника поверхностных гликопротеинов GP1/GP2 (также в 5′-концевой части геномного сегмента).

Транскрипция и репликация генома аренавирусов

Переключение на репликацию связано с наличием белка N: когда его накапливается такое количество, что он начинает покрывать строящиеся цепи РНК, это, вероятно, влияет на конформацию репликазы и приводит к проскоку сигналов терминации транскрипции в виде межгенных шпилек. РНК S при репликации накапливается в больших количествах, так как нужно много копий белка нуклеокапсида, а также гликопротеинов (для экспрессии последних необходим предварительный синтез антигеномной РНК).

Заключение

Такая необычная организация двусмысленных геномных сегментов является интересным способом представления двух кодирующих последовательностей в одном геномном сегменте. На примере вирусов с двусмысленными РНК-геномами заметно, насколько изобретательной может быть эволюция вирусных РНК. Поскольку вирусы с двусмысленными РНК-геномами до сих пор удерживают определенную нишу, можно утверждать, что такой способ кодирования обладает некоторыми преимуществами по сравнению с более привычным для родственных вирусов способом, использующим только (–)РНК-сегменты.

Как возникли амбисенсные РНК и почему поддержались отбором, до сих пор остается одной из загадок современной вирусологии.

Благодарности от автора

Я благодарю доктора биологических наук, профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Аграновского Алексея Анатольевича за интересные и содержательные лекции по молекулярным процессам РНК-вирусов и вдохновение на написание данной статьи. Также выражаю благодарность художнику Андрею Занкевичу, чьи наглядные и яркие иллюстрации украшают данную статью.

Открытие вирусов, вызывающих злокачественные опухоли у животных, произошло еще на рубеже XIX и XX веков. В 1910 г. Пейтон Рауш обнаружил, что бесклеточный фильтрат из тканей птичьей саркомы может вызывать развитие аналогичной саркомы у цыплят. Примерно в это же время была доказана вирусная природа птичьего миелобластоза. Позднее было обнаружено, что часто проходит весьма значительный латентный период между инфицированием вирусом и развитием рака.

Тем не менее вплоть до 1960-х годов не существовало четких доказательств того, что инкорпорация вирусной ДНК в геном клетки является необходимым условием развития злокачественной трансформации, как не было и случаев выделения вирусной ДНК из раковых клеток.

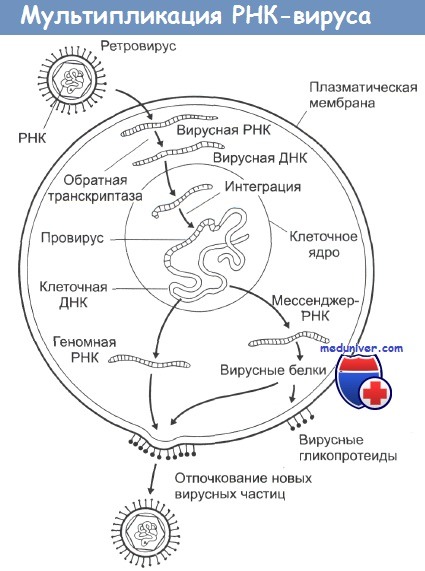

РНК-содержащие вирусы вызывают развитие целого ряда различных опухолей у животных, при этом наиболее распространена индукция этими вирусами лимфом, лейкемий и сарком. Типичная структура таких вирусов - это две идентичные цепочки молекул РНК в сочетании с ферментом обратная транскриптаза, одетых в гликопротеиновую оболочку. При инфицировании вирусом его обратная транскриптаза заставляет клетки синтезировать ДНК, комплементарную вирусной РНК.

Эта ДНК затем встраивается в клеточные хромосомы, и на ее основе клетка уже сама начинает синтез новых вирусных белков, вирусных обратных транскриптаз и элементов гликопротеиновой оболочки. Из-за механизма их действия этот тип вирусов получил название ретровирусы. Все они имеют весьма схожий внешний вид на электронных микрофотографиях и являются самыми маленькими из известных вирусов.

Некоторые из ретровирусов (например, вирусы птичьего лейкоза, кошачьей и мышиной лейкемии) содержат в себе только три гена и обладают очень длительным инкубационным периодом с момента заражения до возникновения опухоли. Другие вирусы (например, вирус саркомы Рауса (ВСР)) вызывают очень быструю злокачественную трансформацию и могут быть выделены из культуры опухолевых клеток.

Показано, что вирус ВСР содержит особый ген (v-src), способный вызывать трансформацию фибробластов in vitro. Этот ген кодирует наработку протеинкиназы, которая фосфорилирует тирозин. К сожалению, действие этой протеинкиназы запускает целый каскад различных метаболических процессов, и очень сложно оценить, какой именно из них ведет к злокачественной трансформации.

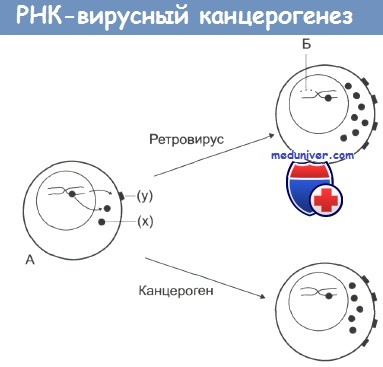

В настоящее время известно, что и нормальные, и злокачественные клетки содержат в своем генотипе участки ДНК, сходные или идентичные ряду последовательностей онкогенных РНК-содержащих вирусов. Такие участки получили название клеточных прото-онкогенов (чтобы отличать их от вирусных онкогенов). Постулируется, что активация этих участков, возникающая в результате канцерогенного воздействия, запускает целую цепочку событий, ведущую в итоге к злокачественной трансформации клетки. Считается также, что ретровирусы инкорпорировали эти клеточные участки в свой геном в процессе эволюции.

В настоящее время мы лучше понимаем механизмы действия продуктов вирусной активации. Примером такого продукта является протеинкиназа, активируемая геном sre, а также целый ряд других вирус-индуцированных канцерогенов. Это и рецепторы к эпидермальному фактору роста, продуцируемые геном v-erb, и тромбоцитарный фактор роста (ТФР), кодируемый фрагментами гена v-sis, и целый ряд связывающихся с ядром клетки белков, продукцию которых вызывает вирус птичьей лейкемии.

Как нормальные, так и раковые клетки содержат в себе участки последовательностей ДНК, гомологичные РНК онкогенных вирусов. Если происходит экспрессия или активация под действием канцерогенов этих клеточных онкогенов, это ведет к злокачественной трансформации клеток.

Онкогенная и злокачественная трансформация.

На стадии А нормальная клетка, которая характеризуется низкой протоонкогенной активностью, продуцирует фактор роста (х) или белки дифференцировки или рецепторы (у).

Канцерогены повышают активность протоонкогенов, что дает начало неопластической трансформации.

По другому механизму: при заражении ретровирусом происходит внедрение в ДНК клетки вирусных промоторов или онкогенов (Б), что также ведет к увеличению онкогенной активности и последующей злокачественной трансформации.

Первым ретровирусом, для которого была однозначно доказана связь со злокачественными новообразованиями, был вирус Т-клеточной лейкемии человека (ВТКЛ-1), выделенный из клеток хронической кожной Т-лимфомы. Этот вирус довольно широко распространен, может передаваться половым путем, через кровь, особенно в среде наркоманов, и от беременной женщины к плоду. Первоначально эндемический ареал циркуляции данного вируса был в основном представлен тропическими странами, однако в настоящее время в США серопозитивная реакция на вирус обнаруживается у каждого из 4000 человек населения. Кроме Т-клеточной лейкемии вирус вызывает тропический спастический паралич.

После 20 лет наблюдения за серопозитивными пациентами оценено, что риск развития последнего заболевания составляет около 5%. Один из вирусных генов, а именно tax-ген, вызывает увеличение продукции клеточного интерлейкина-2 (ИЛ-2) и его рецепторов, что является основным фактором, стимулирующим деление Т-клеток.

Ретровирусы могут вызывать опухолевые заболевания не напрямую, а опосредованно, как это было показано для вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1), вызывающего развитие СПИДа. Случаи развития рака у ВИЧ-инфицированных рассмотрены в одном из обзоров. Отмечается, что у ВИЧ-инфицированных наиболее часто развиваются три типа опухолей: мгновенная или высокозлокачественная В-клеточная лимфома; саркома Капоши (СК, которую вызывает другой вирус — герпесвирус ГСК, или герпесвирус 8); карцинома шейки матки.

До разработки эффективных методов терапии ВИЧ-инфицированных более 40% из них заболевали тем или иным видом рака. Тем не менее связь этого вируса с развитием онкологических заболеваний скорее всего косвенная и опосредована развитием общей хронической иммунодепрессии организма, которая и позволяет другим канцерогенным вирусам вызывать рак. В-клеточные лимфомы также характеризуются довольно сложным патогенезом. Хотя В-клетки не поражаются вирусом ВИЧ-1, они могут быть мишенью для других типов вирусов, например для вируса Эпштейна-Барра (ВЭБ). Рак шейки матки у женщин также развивается на основе вторичной вирусной инфекции — вируса папилломы человека (ВПЧ), на фоне общей иммунодепрессии, вызванной ВИЧ-1. По причине общего снижения иммунных реакций организма все эти опухоли развиваются особенно быстро и агрессивно.

Показано, что РНК-содержащий вирус гепатита С значительно увеличивает риск заболевания гепатоклеточной карциномой. У больных, инфицированных этим вирусом, риск развития раковой опухоли возрастает в 100 раз, но механизмы его канцерогенного действия в настоящее время почти не изучены. Если больной заражен еще и вирусом гепатита В, риск развития рака печени возрастает многократно. На земном шаре одним или обоими из этих вирусов заражено около миллиарда человек.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

И это неудивительно хотя бы потому, что вирусы — штука довольно непонятная. Неясно даже, считать их живыми или нет. С одной стороны, это просто хрупкий набор молекул, который не может существовать автономно, без живой клетки. Он не производит и не накапливает энергии, а также не поддерживает постоянства внутренней среды — ее попросту нет. Но когда вирус попадает в клетку, он проходит жизненный цикл, копирует себя и эволюционирует. Невидимое глазу нечто существует в огромном количестве, постоянно меняется, переходит от одних хозяев к другим и причиняет страдания разной степени тяжести всему человечеству.

Как устроены вирусы?

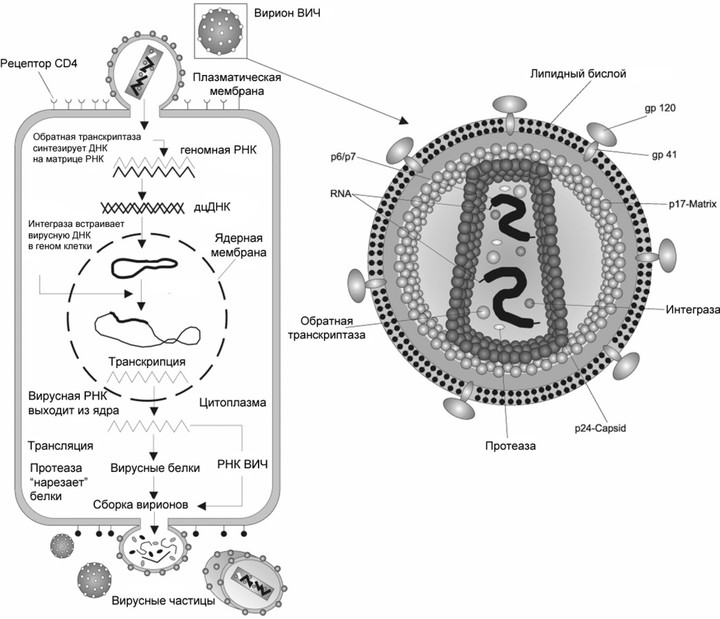

РНК-содержащие вирусы можно разделить на собственно РНК-вирусы и ретровирусы. Первые — это вирусы гриппа, бешенства, гепатита С, а также коронавирусы и вирус Эбола. Они содержат РНК и используют для размножения РНК-зависимую РНК-полимеразу, с ее помощью на исходной молекуле РНК сразу синтезируется новая. А к ретровирусам относится, например, ВИЧ. Он содержит РНК, но в ходе жизненного цикла она превращается в ДНК и встраивается в геном клетки-хозяина. После чего новая РНК синтезируется уже на основе молекулы ДНК — то есть так же, как у нас.

Жизненный цикл вируса, на примере вируса иммунодефицита

Как с ними бороться?

Еще одна стратегия — активная и пассивная иммунопрофилактика. Активная — это простая и всем знакомая вакцинация. Человеку вводят неактивную форму вируса или его кусочек, в организме срабатывает иммунный ответ и синтезируются антитела, которые защитят человека в будущем, если он когда-нибудь встретится с настоящим живым вирусом. Но вакцину не всегда можно создать, да и уже существующие порой не работают на все сто. Так, вакцина от гриппа защищает только от нескольких — самых распространенных в текущем сезоне — штаммов (видов) вируса. Пассивная иммунопрофилактика — это введение готовых антител тем, кто уже встретился с вирусом или с большой вероятностью сделает это. Такие лекарства существуют для респираторно-синцитиального вируса (рекомендованы недоношенным младенцам) и ветряной оспы (для людей с подавленным иммунитетом).

И, наконец, последняя стратегия на случай, если ничто не помогло и человек заболел, — антивирусные препараты. Их развитие подстегивали научный прогресс и насущные проблемы. Чтобы придумать противовирусный препарат, нужно сначала изучить вирус и его жизненный цикл и выбрать возможные мишени для атаки. Причем такие, чтобы они как можно сильнее отличались от человеческих аналогов. Иначе лекарство будет бороться и с вирусами, и с невинными человеческими клетками, вызывая сильные побочные эффекты.

В 80-е произошло другое громкое открытие — вирус иммунодефицита человека. Это породило шквал научных работ, посвященных разработке новых противовирусных лекарств. К тому времени связанный с ним СПИД уже распространился по миру, а в США началась эпидемия.

Какие бывают антивирусные препараты?

Их можно разделить на 13 групп, причем к шести относятся различные лекарства против ВИЧ. Это ингибиторы входа вируса в клетку, вирусных ферментов интегразы и протеазы, а также три вида ингибиторов вирусного фермента обратной транскриптазы, или ревертазы. Все они действуют на разные этапы жизненного цикла вируса:

1. Проникновение в клетку

Это первое, что должен сделать вирус, попав в организм. То, какую клетку он поразит, определяется рецептором на ее поверхности. У ВИЧ это рецептор CD4, который есть у Т-хелперов, макрофагов, а также некоторых других видов клеток. Кроме него в связывании вируса и его проникновении участвуют: рецепторы CXCR4 и CCR5 со стороны клетки и поверхностные гликопротеины gp120 и gp41 — со стороны вируса.

Сейчас FDA (американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) одобряет четыре лекарства, работающие на этой стадии. Каждый связывается с каким-то из участников процесса и мешает его работе. Например, к этой группе принадлежит самый новый препарат против ВИЧ — фостемсавир, его одобрили в США в июле 2020 года. В организме он превращается в активную форму темсавир, соединяется с вирусным гликопротеином gp120 и мешает ему связаться с клеточным рецептором CD4. Другой препарат — ибализумаб — связывается с самим CD4, причем так, что рецептор не может участвовать в проникновении вируса, но выполняет свою нормальную иммунную функцию — связывает и узнает антигены на поверхности антигенпрезентирующих клеток.

Подобные препараты также используются для лечения респираторно-синцитиального вируса, вирусов ветряной оспы и простого герпеса. Они тоже действуют на вирусные гликопротеины и их связывание с клеточными рецепторами. К этой же группе можно отнести препараты для пассивной иммунопрофилактики антителами.

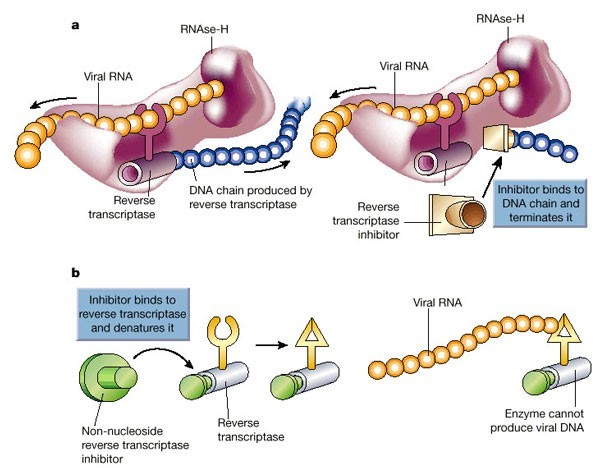

2. Подготовка к размножению, часть 1

Когда вирус попал в клетку, он должен в ней размножиться, то есть создать копии себя, используя ресурсы самой клетки. Так как ВИЧ — ретровирус, его генетический материал — РНК, которая должна достроиться до двухцепочечной ДНК и встроиться в ДНК клетки. Процесс достраивания называется обратной транскрипцией, и для него необходим вирусный фермент обратная транскриптаза, ее еще называют ревертазой. Это самая популярная мишень препаратов против ВИЧ, которые делятся на две группы: нуклеозидные и ненуклеозидные.

Механизм дейсвтия ингибиторов обратной транскриптазы

3. Подготовка к размножению, часть 2

Чтобы наконец размножиться, ВИЧ, уже в виде молекулы ДНК, необходимо встроиться в геном клетки-хозяина. В этом участвует другой вирусный фермент — интеграза. Ее ингибируют несколько одобренных лекарств, причем они часто используются вместе с другим препаратом — кобицистатом. Он никак не действует на вирус, но ингибирует некоторые ферменты печени и увеличивает биодоступность самих антивирусных препаратов.

4. Созревание

Другие препараты

Есть три группы антивирусных препаратов, которые мы еще не упоминали. Во-первых, это ингибиторы белков NS5A и NS5B вируса гепатита С, которые играют важную роль в репликации РНК вируса. Во-вторых, лекарства против вируса гриппа: три ингибитора вирусного белка нейраминидазы и один ингибитор РНК-полимеразы вируса. И, наконец, сборная солянка препаратов, которые не действуют прицельно на вирусные компоненты. Это интерфероны, а также иммуностимуляторы и ингибиторы митоза клеток.

Первые заслуживают особого внимания из-за обилия отечественных лекарств против гриппа и простуды на их основе. FDA одобряет инъекции (!) интерферонов только для лечения гепатита B и С, причем на практике они используются очень осторожно из-за серьезных побочных эффектов. Отечественные противовирусные препараты с интерферонами, которые выпускаются в форме мазей, спреев и суппозиториев, вряд ли работают. И слава богу. Иммуностимуляторы и ингибиторы митоза клеток выпускаются в виде мазей и используются для лечения генитальных бородавок, то есть папилломавируса человека.

Наука не стоит на месте, и разработка противовирусных препаратов продолжается, подстегиваемая новыми вирусами, эпидемиями, а также развитием резистентности к существующим лекарствам. Но по-прежнему самыми изученными и многочисленными препаратами остаются ингибиторы вирусных обратной транскриптазы или ДНК-полимеразы и протеазы. Для разработки других стратегий борьбы ученым еще предстоит изучить детали работы вирусов — как давно известных, так и совершенно новых.

Да, вирусы остаются источником зловещих идей в популярной культуре. Но существующих препаратов и методов уже достаточно, чтобы мы могли избежать заражения, быстро вылечиться или свести негативные последствия болезни к нулю.

РНК-содержащие вирусы — вирусы, генетический материал которых представлен рибонуклеиновой кислотой [1] . Обычно нуклеиновая кислота одноцепочечная (оцРНК), но может быть и двуцепочечной (дцРНК) [2] . Наиболее серьёзными заболеваниями человека, вызываемыми РНК-вирусами, являются геморрагическая лихорадка Эбола, ТОРС, COVID-19, бешенство, простуда, грипп, гепатит C, гепатит E, лихорадка Западного Нила, полиомиелит и корь.

Другим термином явно исключающий группу ретровирусов из РНК-вирусов является понятие рибовирусы [4] .

Читайте также: