Партеногенез сообщение по биологии

Обновлено: 28.06.2024

Понятие партеногенеза как одной из форм полового размножения организмов, при котором женские половые клетки (яйцеклетки) развиваются во взрослый организм без оплодотворения. Определение гиногенеза как формы однополого развития. Проблема бесплодия.

| Рубрика | Биология и естествознание |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 18.05.2014 |

| Размер файла | 18,1 K |

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России

На тему "Партеногенез, формы и значение"

Выполнила: Смирнова Ксения

Партеногенез - ("девственное размножение"), одна из форм полового размножения организмов, при котором женские половые клетки (яйцеклетки) развиваются во взрослый организм без оплодотворения. Хотя партеногенетическое размножение не предусматривает слияния мужских и женских гамет, партеногенез считается половым размножением, так как организм развивается из половой клетки. Считается, что партеногенез возник в процессе эволюции организмов у раздельнополых форм. Открыт в середине XVIII в. швейцарским натуралистом Ш. Боннэ (1720-1793).

Партеногенез бывает гаплоидным и диплоидным:

При гаплоидном (генеративном) партеногенезе новый организм развивается из гаплоидной яйцеклетки. Получаемые при этом особи могут быть только мужскими, только женскими или теми и другими. Это зависит от хромосомного определения пола. Например, у пчел, паразитических ос, муравьев в результате партеногенеза из неоплодотворенных яиц появляются самцы, в то время как из оплодотворенных -- диплоидные самки, что приводит к возникновению различных каст организмов. Такой механизм размножения у общественных насекомых позволяет регулировать численность потомков каждого типа.

У тлей, дафний, коловраток, некоторых ящериц наблюдается диплоидный (соматический) партеногенез, при котором ооциты самки формируют диплоидные яйцеклетки. Например, у дафний самки диплоидны, а самцы гаплоидны. В благоприятных условиях у дафний не происходит мейоза: диплоидные яйцеклетки развиваются без оплодотворения и дают начало самкам. У скальных ящериц перед мейозом происходит митотическое увеличение числа хромосом в клетках половых желез. Далее клетки проходят нормальный цикл мейоза, и в результате образуются диплоидные яйцеклетки, которые без оплодотворения дают начало новому поколению, состоящему только из самок. Это позволяет поддерживать численность особей в условиях, когда затруднена встреча особей разного пола.

Классификация партеногенетического размножения:

По способу размножения:

Естественный - нормальный способ размножения некоторых организмов в природе. Открыл Ш. Боннэ в 1762 г, изучавший жизнь тлей: самка тли рождала живых детенышей, тоже самок, которые через несколько дней достигали нормальных размеров и сами без оплодотворения становились родоначальниками нового поколения. Естественный партеногенез существует у ряда растений, червей, насекомых.

Искусственный - вызывается экспериментально действием разных раздражителей на неоплодотворённую яйцеклетку, в норме нуждающуюся в оплодотворении. Искусственный партеногенез у животных был впервые получен русским зоологом А. А. Тихомировым в 1886 г, путем воздействия на неоплодотворенные яйца тутового шелкопряда различными физико-химическими раздражителями (растворы сильных кислот трение и др.)

Искусственный партеногенез вызывается действием на яйца гипертоническим раствором (гипотоническим - осмотический партеногенез), уколом яйца иглой, смоченной гемолимфой (так называемый Травматический партеногенез земноводных), резким нагревом или охлаждением (Температурный партеногенез), а так же действием кислот щелочей и т. п. С помощью искусственного партеногенеза обычно удается получить лишь начальные стадии развития организма, полный партеногенез достигается редко.

Советский биолог академик Б.Л. Астауров в 1936 г разработал промышленный способ стимуляции партеногенеза для тутового шелкопряда. Этот способ основан на точно дозированном кратковременном нагреве (до 46oС в течение 18 минут) извлеченных из самки неоплодотворенных яиц. Способ позволяет получать особей только женского пола, наследственно идентичные с материнской самкой (исходной), а так же сходные между собой и дающие повышенный выход шелкового волокна высшего качества.

Естественный партеногенез может быть:

Факультативным (необязательным), при котором яйцо способно развиваться как без оплодотворения, так и после него. Встречается у общественных насекомых (ос, пчел, муравьев). В популяции пчел из оплодотворенных яиц выходят самки (рабочие пчелы и царицы), из неоплодотворенных - самцы (трутни). У этих животных партеногенез возникает как приспособление для регулирования соотношения полов.

Облигатным (обязательным). Встречается в популяциях, состоящих исключительно из особей женского пола (у кавказской скалистой ящерицы). При этом вероятность встречи разнополых особей минимальна (скалы разделены глубокими ущельями). Без партеногенеза вся популяция оказалась бы на грани вымирания

Циклическим (сезонным). Встречается в популяциях, которые исторически вымирали в больших количествах в определенное время года. У этих видов партеногенез сочетается с половым размножением. При этом в летнее время существуют только самки, которые откладывают два вида яиц - крупные и мелкие. Из крупных яиц партеногенетически появляются самки, а из мелких - самцы, которые оплодотворяют яйца, лежащие зимой на дне. Из них появляются исключительно самки. Такой вид партеногенеза характерен для тлей, дафний, коловраток.

Облигатный и циклический партеногенез исторически развивается у тех видов животных, которые погибали в большом количестве или у которых была затруднена встреча особей разного пола.

По полноте протекания партеногенез классифицируется на:

Рудиментарный (зачаточный) - неоплодотворённые яйцеклетки начинают деление, однако зародышевое развитие прекращается на ранних стадиях. Вместе с тем в некоторых случаях возможно и продолжение развития до конечных стадий (акцидентальный или случайный партеногенез). партеногенез половой размножение

Полный - развитие яйцеклетки приводит к формированию взрослой особи. Эта разновидность партеногенеза наблюдается во всех типах беспозвоночных и у некоторых позвоночных.

В зависимости от пола организма партеногенез подразделяют на:

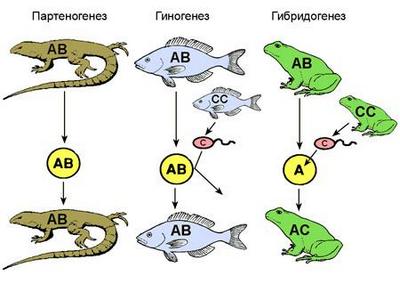

Гиногенез -- это форма однополого развития, при которой сперматозоид активирует яйцеклетку, побуждая ее к развитию, но его ядро (мужской пронуклеус) не сливается с женским и в развитии не участвует. Известен у нескольких видов рыб (голомянка, серебряный карась и др.), земноводных, круглых червей и растения семейства амариллисовых.

В лабораторных условиях гиногенез может быть осуществлен при использовании нежизнеспособной спермы.

Андрогенез -- форма размножения, при которой в развитии зародыша участвуют мужское ядро (привнесенное в яйцо сперматозоидом) и цитоплазма яйцеклетки. Таким способом размножаются отдельные виды животных (например, наездники Habrobracon) и некоторые растения (кукуруза, табаки) в том случае, если женское ядро погибает до оплодотворения (потому этот процесс у них в действительности ложный). Андрогенез можно вызвать искусственно, механически удалив из яйца женское ядро или прибегнув к его инактивации физическими или химическими агентами. Зародыши, возникающие в результате "оплодотворения" таких яйцеклеток, имеют гаплоидный (т.е. один) набор хромосом - мужских - и обычно нежизнеспособны.

Педогенез-разновидность партеногенеза, при которой девственное размножение происходит среди личинок, как, например, у неполовозрелых особей комарика Oligarces, у которых это явление выглядит весьма интересно и даже в некоторой степени зловеще. Внутри особей, вышедших из яйца, развивается по несколько дочерних личинок, которые в качестве питания используют внутренние органы материнского организма. Когда последний погибает, личинки прогрызают его покровы и выходят наружу, поселяясь в местах, где они могут иметь доступ к органическим веществам (в гнилых пнях и др.). Все то же самое повторяется еще несколько раз. Наконец, когда количество личинок достигнет достаточно большой численности, они окукливаются, а по выходе из куколки превращаются в обычных самцов и самок.

Значение партеногенеза

1. Увеличение темпа роста популяции. Это особенно четко заметно в тех случаях, когда в процессе размножения развиваются самки, ведь они способны нести потомство, "дополняя" типичным половым размножением партеногенетическое.

2. Регуляция соотношения особей мужского и женского пола. Например, чтобы колония пчел продолжала существовать, нужно, чтобы внутри нее особи разделялись на касты, представители которых находились в определенных численных соотношениях. Именно поэтому при откладке яиц матка позволяет оплодотвориться только части из них.

3. Обеспечение продолжения существования вида (впрочем, это характерно и для других форм размножения).

4. Преодоление географических преград. Даже если на новую территорию обитания попадет очень небольшое количество особей, в условиях, когда самкам не требуется искать самцов, они смогут размножиться и дать начало новой популяции. На этом основании предполагается, что партеногенез как явление распространился после ледникового периода, который существенно сократил ареалы обитания животных. Приобретя способность к партеногенетическому размножению, они получили возможность снова распространиться по освобожденным ото льда территориям.

5. Отдельно стоит упомянуть о значении искусственного партеногенеза, впервые выявленного у Тутового шелкопряда, а затем полученного и у других организмов (наибольшее количество исследований было проведено на морских беспозвоночных).

У человека известны случаи, когда под влиянием стрессовых ситуаций, высоких температур и в других экстремальных ситуациях женская яйцеклетка может начать делится, даже если не оплодотворена, но в 99, 9% случаев она вскоре погибает (по некоторым данным в истории известны 16 случаев непорочного зачатия имевшие место в Африке и странах Европы).

В настоящее время потенциальная возможность развития новых организмов без оплодотворения служит заманчивой областью для генно-инженерных исследований. Уже получены обнадеживающие результаты у мышей и макак; представляется, что в будущем это поможет решить проблему бесплодия у человека.

Литература

1. Шванвич Б.Н. Курс общей энтомологии. - М.Л. Советская наука. 1949.--900 с., ил.

2. Н.А. Лемеза Л.В. Камлюк Н.Д. Лисов "Пособие по биологии для поступающих в ВУЗы"

Подобные документы

Женские (яйцеклетки) и мужские половые клетки (сперматозоиды). Общая характеристика процесса оплодотворения и его биологическое значение. Партеногенез, гиногенез и андрогенез. Естественный и искусственный партеногенез. Генетическое определение пола.

контрольная работа [2,3 M], добавлен 24.08.2015

Бесполое, вегетативное, половое размножение организмов. Партеногенез и полиэмбриония. Способы вегетативного размножения: почкование, упорядоченное или неупорядоченное деление тела. Процесс развития нескольких зародышей из одной оплодотворенной яйцеклетки.

презентация [324,6 K], добавлен 20.03.2012

Период жизнедеятельности клетки, в котором происходят все обменные процессы и деление. Интерфаза, метафаза и анафаза, деление клетки. Биологический смысл митоза. Вирусы и бактериофаги как неклеточные формы жизни. Виды и формы размножения организмов.

реферат [20,3 K], добавлен 06.07.2010

Сущность, особенности и формы бесполого размножения организмов. Сравнение соматических клеток с половыми. Понятие и сравнительный анализ спорообразования, размножения и оплодотворения. Особенности созревания и основные функции мужских и женских гамет.

доклад [90,7 K], добавлен 09.12.2009

Размножение — способность живых организмов к сохранению генофонда популяции. Цитологическая основа и формы бесполого размножения: деление, шизогония, почкование, спорообразование, фрагментация. Половое размножение: гермафродитизм, партеногенез, апомиксис.

презентация [858,3 K], добавлен 24.02.2013

Эмбриологическая периодизация. Схема строения сперматозоида. Женские половые клетки. Этапы развития яйцеклетки и зародыша. Плацента и ее функции. Взаимоотношение плода и материнского организма. Критические периоды развития человека. Внезародышевые органы.

презентация [8,4 M], добавлен 29.01.2014

Способность размножаться как одна из основных способностей живых организмов, ее роль в жизнедеятельности, выживании организмов. Типы размножения, их характеристика, особенности. Преимущества полового размножения перед бесполым. Этапы развития организмов.

Партеногенез нередко считают разновидностью бесполого размножения, так что вопрос этот дискуссионный. Истинное половое размножение сопровождается перестройкой генетического аппарата потомства, поскольку при оплодотворении гаплоидные наборы хромосом сперматозоида и яйцеклетки, сливаясь, дают диплоидную зиготу, или оплодотворенное яйцо у многоклеточных. Половина наследственного материала происходит от самца, а половина от самки. В случае партеногенеза весь генетический материал потомки получают без участия мужских гамет.

Различают несколько форм партеногенеза:

- облигатный, при котором яйца способны только к партеногенетическому развитию;

- факультативный, когда яйца могут развиваться и посредством партеногенеза, и в результате оплодотворения.

В зависимости от пола потомства различают:

- амфитокию, при которой из неоплодотворенных яиц развиваются и самки, и самцы;

- арренотокию — только самцы (например, трутни у пчел);

- телитокию, — только самки.

Партеногенез может сопровождаться и живорождением, например у тлей.

Поскольку 99 % беспозвоночных размножается обоеполым путем, возникает вопрос о причинах сохранения партеногенеза и его преимуществах при определенных обстоятельствах. Главное преимущество — это возможность быстрого размножения в течение благоприятного времени года. Так, ветвистоусые рачки-дафнии на определенных стадиях своего жизненного цикла производят только самок. При этом их партеногенсгические, так называемые летние, яйца развиваются в выводковой камере материнского организма. Это дает возможность для быстрого роста численности популяции дафний в водоеме в летние месяцы. Только в конце лета, когда плотность популяции достигает пика, появляются самцы, а самки продуцируют другой тип яиц, требующих для своего развития оплодотворения. Эти яйца способны перезимовывать благодаря плотной оболочке. Таким образом, у дафний в цикле развития чередуются два поколения — партеногенетическое и обоеполое. Такой же жизненный цикл наблюдается у некоторых насекомых, а именно у тлей. Подобный жизненный цикл можно рассматривать как приспособление к максимальному использованию непостоянных пищевых ресурсов в условиях, когда другие биологические факторы ограничивают размеры тела. Появление же самцов — реакция на изменение окружающих условий: перенаселение, изменение качества пищи или сокращение продолжительности светового дня.

При этом очень часто возникают вопросы о том, какой это тип размножения (половой или бесполый), а так же какие виды партеногенеза различают и у каких организмов они наблюдаются.

Сегодня мы поговорим обо всем этом простыми словам и с примерами из кладовой матушки природы.

Партеногенез — это.

Эту форму размножения обнаружил в середине XVIII века швейцарский натуралист и философ Ш.Бонне.

Партеногенез, с одной стороны – половое размножение, поскольку происходит образование женских гамет (половых клеток с одинарным набором хромосом); с другой стороны – это однополое размножение, так как женская половая клетка не оплодотворяется сперматозоидом.

Партеногенез наблюдается как у животных, так и у растений. Его биологическая ценность состоит в том, что при определённых условиях происходит ускоренное размножение вида, поскольку оставлять потомство способны все особи данного вида.

Принято считать, что партеногенез возник у отдельных популяций в результате эволюционного процесса.

По преданию, Пресвятая Дева Мария, оставаясь девственницей, забеременела от Святого Духа без оплодотворения и произвела на свет Иисуса Христа (чей приход был предсказан в Ветхом Завете).

То есть она сумела добиться человеческого партеногенеза, возможность которого отрицается современной наукой. Но не будем забывать, что Творцу под силу то, что недоступно простым смертным.

Партеногенез не следует путать с бесполым размножением (почкованием), при котором половые клетки не образуются в принципе, а в размножении участвует только одна особь.

Объединяет эти два типа размножения только одно: отсутствие обмена генетической информацией.

Виды партеногенеза

- факультативный (необязательный);

- цикличный (сезонный);

- обязательный (облигаторный).

При факультативном партеногенезе развитие яйца может происходить как без оплодотворения (партеногенетически), так и в результате оплодотворения (пчёлы, муравьи).

Из оплодотворённых яиц получаются самки, из неоплодотворённых – самцы. Данный способ обеспечивает регуляцию соотношения полов.

При циклическом партеногенезе самки размножаются партеногенетическим способом летом, а вот осенью размножение происходит уже посредством оплодотворения.

За счёт этого обеспечивается выживание популяций, которые исторически вымирают в определённое время года (тли, дафнии).

При обязательном партеногенезе яйца развиваются только партеногенетическим путём, то есть все особи являются самками (скальная ящерица).

Данный способ свойственен видам, у которых самцы либо отсутствуют вообще, либо не обладают функциональными способностями. Возник как механизм выживания ввиду невозможности или трудностей встречи партеров друг с другом.

По полноте протекания различают рудиментарный (зачаточный) и полный партеногенез.

В первом случае зародышевое развитие заканчивается на ранних стадиях, во втором развитие яйцеклетки завершается формированием взрослой особи (в основном у беспозвоночных видов).

Партеногенез делят также на генеративный (он же гаплоидный) и соматический (он может быть диплоидным и полиплоидным).

При генеративном партеногенезе в делящихся клетках возникает гаплоидное число хромосом (n); этот случай относительно редок (гаплоидные самцы – трутни пчёл).

При соматическом партеногенезе в делящихся клетках наблюдается диплоидное (2n) или полиплоидное (от Зn до 8n) число хромосом. То есть яйцеклетка может быть гаплоидной или полиплоидной.

Существуют и специфические формы партеногенеза: андрогенез и гиногенез.

В первом случае новый организм зарождается путём слияния ядер мужских сперматозоидов, без участия женской яйцеклетки. Во втором случае сперматозоид лишь стимулирует развитие женской половой клетки (без её фактического оплодотворения), а в полученном потомстве присутствуют только самки.

Партеногенез у животных

У позвоночных животных партеногенез встречается редко (всего лишь порядка 0,1% от всех видов).

В качестве примера можно привести скальную ящерицу, гигантского индонезийского варана и серебристого карася.

Прецедентов естественного однополого размножения у млекопитающих не обнаружено. Однако искусственным путём их яйца поддаются активации, что было доказано опытами на кроликах.

У беспозвоночных животных (особенно членистоногих) встречается как рудиментарный, так и полный партеногенез. Разработан даже промышленный способ получения нужного потомства посредством партеногенеза.

Это дало возможность стимулировать рождаемость самцов у тутового шелкопряда, так как они более продуктивны, чем женские особи данного вида.

Партеногенез у пчёл и муравьёв

У пчёл из неоплодотворённых яиц вылупляются самцы (трутни). Поскольку по большому счёту это дармоеды, природа распорядилась так, что их рождается немного. А вот из оплодотворённых яиц получается два типа самок: плодовитая матка и бесплодная пчела-труженица.

- самки без оплодотворения производят других самок, а также стерильных рабочих самцов;

- рабочие муравьи посредством партеногенеза производят самок;

- самки производят на свет других самок через партеногенез, а рабочих муравьёв – традиционным половым путём.

Партеногенез у растений (апомиксис)

Партеногенез распространён среди растений, размножающихся семенами или спорами. Пол у таких растений, как правило, женский.

То есть, клетки зародыша содержат только материнские хромосомы, в которых заложена наследственная программа материнского организма. Связано это либо с отсутствием (или большой редкостью) мужских растений, либо с дегенерацией мужских цветков.

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Лишний раз убеждаюсь, что в природе нет ничего невозможного, когда жизнь заставит, то и размножаться сможет всякая букашка без помощи полового партнера. Вообще, всё это похоже на написанную кем-то программу, какой-то гениальный программист, можно назвать его Богом, придумал так, чтобы все в нашем мире было в равновесии, в том числе и популяция различных живых организмов и их половая принадлежность.

Надо бы хотя бы сноски с пояснениями сделать, или в скобках дать емкое, но понятное пояснение сразу после первого употребления научного термина. На некоторые из них эти пояснения есть, но на многие не даете.

Биологическое значение

Основное значение партеногенеза в том, что благодаря ему, те виды, чьи особи представлены преимущественно самками (например, пчелы) могут ускорено размножаться без участия мужского начала. Также часто бывает, что из оплодотворенных яйцеклеток появляются самки, а из неоплодотворенных самцы и таким образом, с помощью партеногенеза происходит регуляция численных соотношений полов.

В науке есть несколько способов классификации этого удивительного биологического явления:

- По способу размножения: естественный (происходящий в природных условиях) и искусственный (воспроизведенный в лаборатории).

- По полноте протекания: рудиментарный – когда неоплодотворенные клетки начинают деление, но зародышевое развитие прекращается на раннем этапе; и полный, когда это самое зародышевое развитие доходит до формирования взрослой особи.

- В зависимости от пола организма различается гиногенез (партеногенез самок) и андрогенез (партеногенез самцов).

Примеры у животных: примеры

В животном мире явления партеногенеза встречается у:

И часто партеногенез соседствует с обычным половым размножением, применяясь в тех случаях, когда необходим быстрый рост популяции.

Примеры у пчел

У пчел при партеногенезе из неоплодотворенных яиц рождаются самцы, они же трутни, из оплодотворенных исключительно самки, которые в свою очередь делятся на размножающуюся матку (королеву улья) и бесплодную рабочую пчелку.

Примеры у муравьев

В муравьином царстве явление партеногенеза присутствует у восьми видов муравьев и может условно разделится на три вида:

- самки производят рабочих муравьев и других самок через него, при этом рабочие самцы стерильны.

- рабочие муравьи производят самок посредством партеногенеза.

- самки производят других самок посредством партеногенеза, а рабочих муравьев самцов – обычным половым путем.

Примеры у растений

У растений процесс партеногенеза имеет свой отличный академический термин – апомиксис. Представляет он собой вегетативное размножение либо размножение семенами, появившимися без оплодотворения: либо в случае разновидности мейоза или же из диплоидных клеток семязачатка. У многих растений существует двойное оплодотворение и у некоторых как следствие возможно явление псевдогамии, когда растения семена получаются с зародышем, образованным из неоплодотворенной яйцеклетки.

Примеры у ящериц

Существует лишь несколько видов ящериц, размножающихся столь необычным образом, среди них, например комодские вараны, обладающие удвоенной копией яиц ДНК и специальным веществом – полоцитом, способным выступать в качестве спермы, оплодотворяя яйцеклетку, превращая ее в эмбрион.

Примеры у человека

На данный момент случаи партеногенеза у человека выглядят как чистая фантастика, пусть и научная. Но вполне возможно, что в будущем что-то подобное и будет возможно, вопрос только зачем?

Видео

И в завершение интересные размышления о возможности партеногенез у человека, о том, что было бы при рождении от самого себя.

В центре вид англ.) самка, которая приносит потомство с помощью партеногенеза; по обе стороны два вида особей: англ.) слева и англ.) справа, скрещенные в процессе естественной гибридизации, в результате чего образовался вид C. neomexicanus.

В тех случаях, когда партеногенетические виды представлены (всегда или периодически) только самками, одно из главных биологических преимуществ партеногенеза заключается в ускорении темпа размножения вида, так как все особи подобных видов способны оставить потомство. Такой способ размножения используется некоторыми животными (хотя чаще к нему прибегают относительно примитивные организмы). В тех случаях, когда из оплодотворённых яйцеклеток развиваются самки, а из неоплодотворённых — самцы, партеногенез способствует регулированию численных соотношений полов (например, у пчёл). Часто партеногенетические виды и расы являются полиплоидными и возникают в результате отдалённой гибридизации, обнаруживая в связи с этим гетерозис и высокую жизнеспособность. Партеногенез следует относить к половому размножению и следует отличать от бесполого размножения, которое осуществляется всегда при помощи соматических органов и клеток (размножение делением, почкованием и т. п.).

Содержание

Классификации партеногенеза

Существует несколько классификаций партеногенетического размножения.

- По способу размножения

- Естественный — нормальный способ размножения некоторых организмов в природе.

- Искусственный — вызывается экспериментально действием разных раздражителей на неоплодотворённую яйцеклетку, в норме нуждающуюся в оплодотворении.

- По полноте протекания

- Рудиментарный (зачаточный) — неоплодотворённые яйцеклетки начинают деление, однако зародышевое развитие прекращается на ранних стадиях. Вместе с тем в некоторых случаях возможно и продолжение развития до конечных стадий (акцидентальный или случайный партеногенез).

- Полный — развитие яйцеклетки приводит к формированию взрослой особи. Эта разновидность партеногенеза наблюдается во всех типах беспозвоночных и у некоторых позвоночных.

- По способу востановления диплоидности

- Амейотический — развивающиеся яйцеклетки не проделывают мейоза и остаются диплоидными. Такой партеногенез (например, у дафний) является разновидностью клонального размножения.

- Мейотический — яйцеклетки проделывают мейоз (при этом они становятся гаплоидными). Новый организм развивается из гаплоидной яйцеклетки (самцы перепончатокрылых насекомых и коловраток), или яйцеклетка тем или иным способом восстанавливает диплоидность (например, путём эндомитоза или слияния с полярным тельцем)

- По наличию других форм размножения в цикле развития

- Облигатный — когда он является единственным способом размножения

- Циклический — партеногенез закономерно чередуется с другими способами размножения в жизненном цикле (напрмер, у дафний и коловраток).

- Факультативный — встречающийся в виде исключения или запасного способа размножения у форм, в норме двуполых.

Распространенность

У животных

У членистоногих

Способность к партеногенезу у членистоногих имеют тихоходки, тля, балянус, некоторые муравьи и многие другие.

Муравьи

У муравьёв телитокический партеногенез обнаружен у 8 видов и может быть разделён на 3 основных типа: тип A — самки производят самок и рабочих через телитокию, но рабочие стерильны и самцы отсутствуют ( Mycocepurus smithii ) ; тип B — рабочие производят рабочих и потенциальных самок через телитокию; тип C — самки производят самок телитокически, а рабочих — обычным половым путём, в то же время, рабочие производят самок через телитокию. Самцы известны для типов B и C [1] . Тип B обнаружен у Cerapachys biroi [2] , двух мирмициновых видов, Messor capitatus [3] и Pristomyrmex punctatus [4] [5] , и у понеринового вида Platythyrea punctata [6] . Тип C обнаружен у муравьёв-бегунков Cataglyphis cursor [7] и двух мирмициновых видов Wasmannia auropunctata [8] и Vollenhovia emeryi [9] .

Термиты

Бесполое размножение в виде телитокического партеногенеза обнаружено у 7 видов термитов, в том числе: Reticulitermes speratus, Zootermopsis angusticollis, Kalotermes flavicollis, Bifiditermes beesoni [10] .

У позвоночных

Партеногенез редок у позвоночных и встречается примерно у 70 видов, что составляет 0,1 % всех позвоночных животных. Например, существует несколько видов ящериц, в естественных условиях размножающихся партеногенезом (скальные ящерицы, комодские вараны). Партеногенетические популяции также найдены и у некоторых видов рыб, земноводных, птиц (в том числе кур). Случаи однополого размножения пока не известны только среди млекопитающих.

Партеногенез у комодских варанов возможен потому, что оогенез сопровождается развитием полоцита (полярного тельца), содержащего удвоенную копию ДНК яйца; полоцит при этом не погибает и выступает в качестве спермы, превращая яйцеклетку в эмбрион [11] .

У растений

Аналогичный процесс у растений называется апомиксис. Он может представлять собой вегетативное размножение, или размножение семенами, возникшими без оплодотворения: либо в результате разновидности мейоза, не уменьшающей число хромосом в два раза, либо из диплоидных клеток семязачатка. Так как у многих растений существует особый механизм: двойное оплодотворение, то у некоторых из них (например, у нескольких видов лапчатки) возможна псевдогамия — когда семена получаются с зародышем, развивающимся из неоплодотворённой яйцеклетки, но содержат триплоидный эндосперм, возникший в результате опыления и последующего тройного слияния [12] :83 .

В начале 2000 гг. было показано, что обработкой in vitro ооцитов млекопитающих (крыс, макак, а затем и человека) либо предотвращением отделения второго полярного тельца при мейозе возможно индуцировать партеногенез [13] , при этом в культуре развитие можно довести до стадии бластоцист. Полученные таким образом бластоцисты человека потенциально являются источником плюрипотентных стволовых клеток, которые могут быть использованы в клеточной терапии [14] .

В 2004 году в Японии слиянием двух гаплоидных ооцитов, взятых у разных особей мыши, удалось создать жизнеспособную диплоидную клетку, деление которой привело к формированию жизнеспособного эмбриона, который, пройдя стадию бластоцисты, развился в жизнеспособную взрослую особь. Предполагается, что этот эксперимент подтверждает участие роли геномного импринтинга в гибели эмбрионов, образующихся из ооцитов, полученных от одной особи, на бластоцистарной стадии [15] .

Читайте также: