Ороантральное сообщение с пазухой мкб 10

Обновлено: 25.06.2024

Симптомы доброкачественной опухоли носа и его пазух

Код по МКБ-10: D14.0 - доброкачественные опухоли носа.

Код по МКБ-10: J33.0 - полип полости носа.

Код по МКБ-10: J33.1 - полипозная дегенерация синуса .

Код по МКБ-10: J33.8 - другие полипы носа.

Код по МКБ-10: J33.9 - полип носа без уточнения.

Код по МКБ-10: J33.0 - полип полости носа.

Код по МКБ-10: J33.0 - полип полости носа.

Опухоли в полости носа образуются относительно редко. Кроме того, встречаются также доброкачественные опухоли, такие как остеома, оссифицирующая фиброма, папиллома, гемангиома, лимфангиома, хондрома, фиброма и гигантоклеточная опухоль.

а) Остеома пазухи носа. Остеома в лобной и решетчатой пазухах образуется относительно часто, но редко поражает верхнюю челюсть и клиновидную кость. Этиология этой опухоли неизвестна, выявлена ее связь с синдромом Гарднера.

Клиническая картина. Превалируют головная боль и ощущение распира-ния. Нарушение оттока из околоносовой пазухи может привести к рецидивирующему синуситу или развитию мукоцеле. Возможны смещение глазного яблока и поздние интракраниальные осложнения. Во многих случаях остеомы протекают бессимптомно и обнаруживаются случайно.

Диагностика. КТ околоносовых пазух выявляет обызвествленную опухоль с четкими границами, что позволяет подтвердить диагноз и при необходимости выполнить хирургическое вмешательство.

Дифференциальный диагноз включает остеому (которая часто имеет тонкую ножку) и оссифицированную фиброму (которая вызывает выраженную пластинчатую метаплазию кости). В отличие от остеомы, которую при правильно выполненной операции можно удалить без осложнений, оссифицирущие фибромы склонны к рецидивам.

б) Метапластический остеогенез. Кость образуется не только из остеобластов, которые в норме присутствуют в костной ткани, но и из плюрипотентных клеток-предшественников (обычно фибробластов), которые подвергаются трансформации (метаплазии) в остеобласты, продуцирующие остеоид. Метаплазия кости происходит во многих костных и мягкотканных опухолях, например при фиброзной дисплазии, оссифицирующей фиброме лицевого скелета и злокачественной фиброзной гистиоцитоме.

Оссифицирующая фиброма считается локализованной формой фиброзной дисплазии лицевого скелета. Она образуется в основном в средней трети лица и основании черепа и встречается у детей и подростков.

Клиническая картина. К клиническим проявлениям оссифицирующей фибромы относятся пальпируемая опухоль лица, головная боль, а также нарушение зрения и симптомы поражения других ЧН.

Диагностика. На КТ выявляют затемнение, соответствующее локализации опухоли, на фоне окружающей неизмененной кости. При необходимости выполняют биопсию.

Лечение. Обычно бывает доступна только частичная резекция. Поражение имеет склонность к рецидивированию.

г) Папиллома носа и его пазухи. Инвертированные папилломы являются наиболее часто встречающейся разновидностью синоназальных папиллом; на их долю приходится примерно 70% этих опухолей и примерно 3% всех опухолей этой области. Учитывая высокую склонность к рецидивам, деструирующему росту, возможности мультиценгрического поражения и высокий риск злокачественной трансформации, хирургическое лечение папиллом представляет значительные трудности.

Клиническая картина. Обструкция носа и носовые кровотечения - типичные проявления папиллом. При эндоскопическом исследовании они имеют вид солидных опухолей с дольчатой поверхностью. При КТ односторонние папилломы обнаруживают реже, чем полипоз. По гистологической картине инвертированную папиллому часто невозможно отличить от назальных полипов.

Диагностика. Диагноз ставят на основании гистологического исследования биопсийного материала.

P.S. Опухоли носа и околоносовых пазух часто маскируются отеком слизистой оболочки и ее воспалением. Поэтому всегда следует внимательно исследовать все отделы носа.

Лечение. Из-за склонности к злокачественной трансформации и рецидивам папилломы следует удалять. Лучевая терапия при папилломах неэффективна.

д) Носоглоточная ангиофиброма описана в отдельных статьях на сайте - огромная просьба пользоваться формой поиска на главной странице сайта.

Видео этиология, патогенез полипов носа

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Категории МКБ: Другие хронические синуситы (J32.8), Острый верхнечелюстной синусит (J01.0), Острый пансинусит (J01.4), Острый синусит неуточненный (J01.9), Острый сфеноидальный синусит (J01.3), Острый фронтальный синусит (J01.1), Острый этмоидальный синусит (J01.2), Хронический верхнечелюстной синусит (J32.0), Хронический пансинусит (J32.4), Хронический синусит неуточненный (J32.9), Хронический сфеноидальный синусит (J32.3), Хронический фронтальный синусит (J32.1), Хронический этмоидальный синусит (J32.2)

Общая информация

Краткое описание

Код(ы) МКБ-10:

| МКБ-10 | |

| Код | Название |

| J01.0 | Острый верхнечелюстной синусит |

| J01.1 | Острый фронтальный синусит |

| J01.2 | Острый этмоидальный синусит |

| J01.3 | Острый сфеноидальный синусит |

| J01.4 | Острый пансинусит |

| J01.9 | Острый синусит неуточненный |

| J32.0 | Хронический верхнечелюстной синусит |

| J32.1 | Хронический фронтальный синусит |

| J32.2 | Хронический этмоидальный синусит |

| J32.3 | Хронический сфеноидальный синусит |

| J32.4 | Хронический пансинусит |

| J32.8 | Другие хронические пансинуситы |

| J32.9 | Хронический синусит неуточненный |

Дата разработки/пересмотра протокола: 2013 год (пересмотрено 2017 год).

Сокращения, используемые в протоколе:

Пользователи протокола: ВОП, педиатры, челюстно-лицевые хирурги, отоларингологи, стоматологи.

Категория пациентов: взрослые, дети.

Шкала уровня доказательности:

| А | Высококачественный мета-анализ, систематический обзор РКИ или крупное РКИ с очень низкой вероятностью (++) систематической ошибки результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию. |

| В | Высококачественный (++) систематический обзор когортных или исследований случай-контроль или Высококачественное (++) когортное или исследований случай-контроль с очень низким риском систематической ошибки или РКИ с невысоким (+) риском систематической ошибки, результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию. |

| С | Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое исследование без рандомизации с невысоким риском систематической ошибки (+), результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию или РКИ с очень низким или невысоким риском систематической ошибки (++ или +), результаты которых не могут быть непосредственно распространены на соответствующую популяцию. |

| D | Описание серии случаев или неконтролируемое исследование или мнение экспертов. |

| GPP | Наилучшая клиническая практика. |

Классификация

| По этиологическому фактору | • риногенный; • одонтогенный; • травматический. |

| По характеру клинического течения три стадии одонтогенного верхнечелюстного синусита | • острая; • подострая; • хроническая; • обострение хронического. |

| Клиническая классификация одонтогенных синуситов по Г.Н. Марченко | а) закрытая форма • синуситы на почве хронических периодонтитов; • синуситы на почве нагноения одонтогенных кист, вросших в верхнечелюстную пазуху. б) Открытая форма • перфоративные синуситы; • синуситы, развившиеся как осложнение хронического остеомиелита альвеолярного отростка или тела верхней челюсти. |

| По характеру патоморфологических изменений одонтогенные верхнечелюстные синуситы подразделяют | • катаральные • гнойные • полипозные • гнойно-полипозные |

Диагностика

МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ

Диагностические критерии

при внешнем осмотре у некоторых больных с острым или обострившимся хроническим одонтогенным верхнечелюстным синуситом определяется нарушение конфигурации лица в виде припухлости щёчной и подглазничной области. Припухлость возникает за счёт отёка, не имеет чётких границ, мягкие ткани безболезненные или слабоболезненные при пальпации. В некоторых случаях болевые ощущения определяются при пальпации и перкуссии передней стенки верхней челюсти и скуловой кости. Регионарные лимфатические узлы увеличенные и болезненные. Данные симптомы отсутствуют в стадии ремиссии воспалительного процесса. Более выраженная отёчность щеки наблюдается у тех больных, у которых хронический синусит развился вследствие хронического одонтогенного остеомиелита альвеолярного отростка или тела челюсти.

Показания для консультации специалистов:

· консультация отоларинголога (по показаниям) для постановки и дифференциальной диагностики диагноза, а также для назначения рационального, комплексного медикаментозного лечения;при двустороннем поражении верхнечелюстных пазух и (или) вовлечении в процесс других придаточных пазух носа;

· консультация офтальмолога – при подозрении на наличие внутриглазничных осложнений;

· невролога, нейрохирурга – при внутричерепных осложнениях;

· консультация анестезиолога – для проведения анестезиологического пособия;

· консультация других узких специалистов – по показаниям.

Диагностический алгоритм: на амбулаторном уровне верхнечелюстных синуситов:

Дифференциальный диагноз

Лечение

Препараты (действующие вещества), применяющиеся при лечении

| Амоксициллин (Amoxicillin) |

| Ванкомицин (Vancomycin) |

| Ибупрофен (Ibuprofen) |

| Кетопрофен (Ketoprofen) |

| Клавулановая кислота (Clavulanic acid) |

| Клемастин (Clemastine) |

| Линкомицин (Lincomycin) |

| Парацетамол (Paracetamol) |

| Трамадол (Tramadol) |

| Хлоропирамин (Chloropyramine) |

| Цефазолин (Cefazolin) |

| Цефтазидим (Ceftazidime) |

| Цефуроксим (Cefuroxime) |

| Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) |

| Этамзилат (Etamsylate) |

Лечение (амбулатория)

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ: Принципы лечения заключаются в создании максимальных условий для эвакуации экссудата из верхнечелюстного синуса, анемизации слизистой полости носа, применении сосудосуживающих и муколитических препаратов, что восстанавливает или улучшает его воздушность, воздействуя на микрофлору с помощью местной и общей антибактериальной терапии. Первостепенное значение имеет устранение этиологического фактора: эндодонтическое лечение причинного зуба или его удаление. При острой перфорации дна верхнечелюстного синуса и в случае отсутствия в ней воспаления –пластика соустья(хирургическое лечение).

NB! Чаще одонтогенный верхнечелюстной синусит в начале заболевания является хроническим. Консервативная терапия при обострении хронического синусита сходная с острым одонтогенным верхнечелюстным синуситом.

Немедикаментозное лечение:

· режим:IV (свободный);

· диета: стол № 15, назначение диетической терапии – по показаниям.

Медикаментозное лечение: смотреть стационарный уровень.

Хирургическое вмешательство:

Название оперативного вмешательства:

· удаление причинного зуба.

Показания:

· наличие периапикального воспалительного очага корня зуба, явившегося причиной заболевания.

Дальнейшее ведение:

· диспансерное наблюдение у челюстно-лицевого хирурга 2 раза в год;

· зубное протезирование.

Лечение (стационар)

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ

Лечение одонтогенного верхнечелюстного синусита комплексное.Основные принципы лечения заключаются в создании максимальных условий для восстановления анатомического строения верхнечелюстного синуса (при перфорации ее дна) и носового дыхания. Медикаментозная терапия направлена на эвакуациию экссудата из верхнечелюстного синуса анемизацией слизистой полости носа, применением сосудосуживающих и муколитических препаратов, что восстанавливает или улучшает его воздушность, воздействие на микрофлору с помощью местной и общей антибактериальной терапии. Первостепенное значение в тактике хронических форм одонтогенного верхнечелюстного синусита занимает хирургическое лечение.

Немедикаментозное лечение:

· режим – IVсвободный;

· диета: стол № 15.

Медикаментозное лечение

Перечень основных лекарственных средств:

| № п/п | Препарат, формы выпуска | Разовая доза | Кратность введения | УД | |||||

| Опиоидные анальгетики | |||||||||

| 1. | трамадол 100мг/2мл по 2 мл или 50 мг перорально | взрослым и детям в возрастестарше 12 лет вводят в/в (медленно капельно), в/м по 50-100 мг (1-2 мл раствора). При отсутствии удовлетворительного эффекта через 30-60 мин. возможно дополнительное введение 50 мг (1 мл) препарата. Кратность введения составляет 1-4 р/сутки в зависимости от выраженности болевого синдрома и эффективности терапии. Максимальная суточная доза – 600 мг. Противопоказан детям до 12 лет. | с целью обезболивания в послеоперационном периоде, 1-3 суток | А [4,6,7. 12, 14] | |||||

| Перечень дополнительных лекарственных средств: | |||||||||

| Антибиотикопрофилактика * | |||||||||

| 1. | цефазолин 500 мг и 1000 мг | 1 г в/в (детям из расчета 50 мг/кг однократно) | 1 раз за 30-60 минут до разреза кожных покровов; при хирургических операциях продолжительностью 2 часа и более – дополнительно 0,5-1 г во время операции и по 0,5-1 г каждые 6-8 часов в течение суток после операции с целью профилактики воспалительных реакций | А [15,16,17,18] | |||||

| 2. | цефуроксим 750 мг и 1500 мг +метронидазол 0,5% - 100 мл | цефуроксим 1,5-2,5 г, в/в (детям из расчета 30 мг/кг однократно) + метронидазол (детям из расчета 20-30 мг/кг однократно) 500 мг в/в | за 1 часдо разреза. Если операция длитсяболее 3 часов повторно через 6 и12 часов аналогичные дозы, с целью профилактики воспалительных реакций | А А [15,16,17,18] | |||||

| При аллергии на β-лактамные антибиотики | |||||||||

| 3. | ванкомицин 500мг и 1000 мг | 1 г. в/в (детям из расчета 10-15 мг/кг однократно) | 1 раз за 2 часа до разреза кожных покровов. Вводится не более 10 мг/мин; продолжительность инфузии должна быть не менее 60 мин, с целью профилактики воспалительных реакций | В [20, 21, 22, 24] | |||||

| Нестероидные противоспалительные средства | |||||||||

| 4. | кетопрофен 100 мг/2мл по 2 мл или перорально 150мг пролонгированный 100мг. | суточная доза при в/в составляет 200-300 мг (не должна превышать 300 мг), далее пероральное применение пролонгированные внутрь 150мг 1 р/д, 100 мг 2 р/день | длительность лечения при в/в не должна превышать 48 часов.Длительность общего применения не должна превышать 5-7 дней, с противовоспалительной, жаропонижающей и болеутоляющей целью. | B [4, 6, 7, 12, 14] | |||||

| 5. | ибупрофен 100 мг/5 мл100мл или перорально 200 мг; внутрь 600 мг | для взрослых и детей с 12 лет ибупрофен назначают по 200 мг 3–4 раза в сутки. Для достижения быстрого терапевтического эффекта у взрослых доза может быть увеличена до 400 мг 3 раза в сутки. Суспензия разовая доза составляет 5-10 мг/кг массы тела ребенка 3-4 / сутки. Максимальная суточная доза не должна превышать 30 мг на кг массы тела ребенка в сутки | не более 3-х дней в качестве жаропонижающего средства Не более 5-ти дней в качестве обезболивающего средства с противовоспалительной, жаропонижающей и болеутоляющей целью | A [4, 6, 7, 22] | |||||

| 6. | парацетамол 200 мг или 500мг; для приема внутрь 120 мг/5 мл или ректально 125 мг, 250 мг, 0,1 г | взрослым и детям старше 12 лет с массой тела более 40 кг:разовая доза - 500 мг – 1,0 г до 4 раз в сутки. Максимальная разовая доза – 1,0 г. Интервал между приемами не менее 4 часов. Максимальная суточная доза - 4,0 г. Детям от 6 до 12 лет: разовая доза – 250 мг – 500 мг по 250 мг – 500 мг до 3-4 р/сутки. Интервал между приемами не менее 4 часов. Максимальная суточная доза - 1,5 г - 2,0 г. | продолжительность лечения при применении в качестве анальгетика и в качестве жаропонижающего средства не более 3-х дней | A [4, 6, 7, 22] | |||||

| Гемостатические средства | |||||||||

| 7. | этамзилат 12,5% - 2 мл | 4-6 мл 12,5 % раствора в сутки. Детям, вводят однократно в/в или в/м по 0,5-2 мл с учетом массы тела (10-15 мг/кг). | при опасности послеоперационного кровотечения вводят с профилактической целью | B [4, 6, 7, 12] | |||||

| Антибактериальные препараты | |||||||||

| 8. | амоксицилинклавулановая кислота (препарат выбора) | в/в: взрослым: 1,2 г каждые 6-8 ч. детям: 40-60 мг/кг/сут (по амоксициллину) в 3 введения. | курс лечения 7-10 дней | A [23, 22] | |||||

| 9. | линкомицина гидрохлорид | применяют в/м, в/в (только капельно).вводить в/в без предварительного разведения нельзя. Взрослые: 0,6-1,2 каждые 12 ч. Дети: 10-20 мг/кг/сут в 2 введения. | Курс лечения 7-10 дней | B [23, 24] | |||||

| 10. | цефтазидим (при выделении P.aeruginosa) | В/в и в/м Взрослые: 3,0 - 6,0 г/сут в 2-3 введения (при синегнойной инфекции - 3 р/сутки) Дети: 30-100 мг/кг/сутв 2-3 введения; | Курс лечения 7-10 дней | A [24, 25, 26] | |||||

| 11. | ципрофлоксацин (при выделении P.aeruginosa) | В/в: Взрослые: 0,4-0,6 г каждые 12 ч. Вводят путеммедленнойинфузии в течение 1 часа Детям противопоказан. | Курс лечения 7-10 дней | B [22,24,27] | |||||

| Десенсибилизирующая терапия | |||||||||

| 12. | клемастин | Взрослые и дети с 12 лет и старше: два раза в сутки, утром и вечером. Дети с 6-ти до 12 лет перед завтраком и на ночь. | Курс лечения 7-10 дней | В [4, 6, 7. 12] | |||||

| 13. | хлоропирамин | Внутрь, взрослые: 25 мг 3-4 раза в сутки, при необходимости увеличивают до 100 мг. Дети от 1 года до 6 лет: 6,25 мг 3 раза в сутки или 12,5 мг 2 раза в сутки от 6 до 14 лет: 12,5 мг 2-3 раза в сутки. | Курс лечения 7-10 дней | С [4, 6, 7. 12] | |||||

Примечание*: использовать один из препаратов

Хирургическое вмешательство[3,4,5,6]:

Название оперативного вмешательства:

• операция Колдуэлла-Люка.

Показания:

• ревизия синуса и удаление утолщённой полипозно-изменённой слизистой оболочки, полипов, грануляций, инородных предметов и остаточные корни зубов.

Дальнейшее ведение:

· диспансерное наблюдение у челюстно-лицевого хирурга 2 раза в год.

Госпитализация

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТИПА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Показания для плановой госпитализации:

острая перфорация дна верхнечелюстного синуса с наличием воспалительного процесса для проведения гайморотомии с пластикой местными тканями;

пациенты с хроническими формами верхнечелюстного синусита для проведения гайморотомии;

длительно функционирующий свищ при одонтогенном хроническом верхнечелюстном синусите;

наличие инородного тела в верхнечелюстном синусе для его удаления.

Показания для экстренной госпитализации:

обострение хронического верхнечелюстного синусита.

Информация

Источники и литература

Информация

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТОКОЛА

Указание на отсутствие конфликта интересов:нет.

Пересмотр протокола: через 3 года после его опубликования и даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

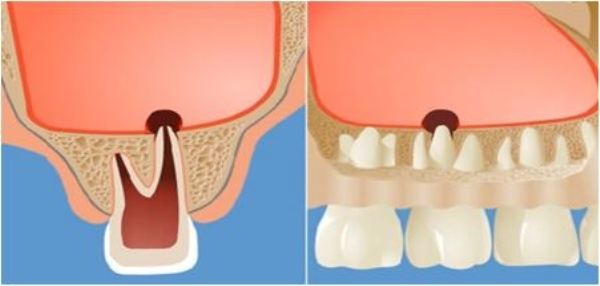

Возникновение ороантрального устья может быть обусловлено следующими причинами:

- Индивидуальные особенности строения верхней челюсти (пневматический тип с низко расположенным дном гайморовой пазухи);

- Предшествующие патологические процессы, которые спровоцировали деструкцию костной ткани между корнями зубов и верхнечелюстной пазухой (периодонтит, киста, остеомиелит, опухоль);

- Атрофия костной ткани альвеолярного отростка;

- Некорректное удаление зуба или обследование альвеолы;

- Разрушение стенки гайморовой пазухи фрагментом пломбы.

В некоторых случаях такие соустья затягиваются самопроизвольно вместе с заживлением лунки, однако чаще всего возникает ряд симптомов, свидетельствующих о наличии отклонений.

Симптомы патологии

Клиническая картина наличия ороантрального дефекта:

- Появление кровянистой пены в полости удаленного зуба;

- Кровотечение из придаточной носовой пазухи;

- Изменение тембра голоса (прононс);

- Попадание жидкости из полости рта в носовую полость;

- Изменение обонятельных ощущений.

Выбор метода пластического закрытия ороантрального соустья зависит от его локализации, величины, наличия или отсутствия зубов на поврежденной поверхности альвеолярного отростка.

- Нёбный

- Нёбно-вестибулярный;

- Вестибулярный

- Расположенный на вершине альвеолярного гребня.

Диагноз ставится на основании перечисленных симптомов и положительной лабораторной пробы.

Виды операций

Методики операций при различных локализациях дефекта:

- Вестибулярные соустья и соустья с локализацией на вершине альвеолярного гребня.

Выбор метода обусловлен легкостью реализации, использованием тканей одного типа, отсутствием повреждения надкостницы, что благоприятно сказывается на быстроте заживления и замещения соустья вторичной костью.

Послеоперационный период

Перечень послеоперационных правил, призванных предупредить риск повторного развития болезни, включает в себя запрет на сморкание, предупреждение чихания, гигиену ротовой полости. Также назначается курс антибиотиков широкого спектра действия. По результатам осмотра могут быть назначены носовые ингаляции и противоотечные препараты.

2019 © Хорошая стоматология — сеть стоматологических клиник.

Стоматологические услуги около м. Верхние Лихоборы, м. Митино, м. Тушинская, м. Речной вокзал, м. Отрадное, м. Щелковская

Данная страница носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой.

Причины

- неправильно сформированная лунка;

- нарушения при удалении зуба;

- анатомические особенности верхней челюсти, низкое расположение дна пазухи;

- патологические процессы, вызыващие разрушение тканей, костной перегородки;

- кисты, опухолевые процессы, хронический периодонтит.

Диагностика

Для выявления патологии врач назначает диагностику – проведение носоротовой пробы и рентгенологического исследования. Проба проводится достаточно просто, пациенту зажимается нос, после чего просят сделать глубокий носовой выдох. Если есть прободение, воздушная струя проникает в рот, на лунке появляется пенистая кровянистая жидкость. При помощи рентгена врач получает возможность рассмотреть патологию внутри, определить локализацию, степень поражения, увидеть все посторонние фрагменты.

Методы лечения

Лечение патологии проводится при помощи различных методов:

- перемещение лоскута из области слизистой надкостной области щеки;

- перекрытие мембранами;

- пластика передней стенки при синусите.

Использование мембраны проводится под местным обезболиванием. Для работы выкраивается лоскут надкостной части, который затем смещается наверх. Далее фронтальная часть приоткрывается, врач проводит трепанацию, гайморотомию и удаляет все посторонние участки ткани. Участок тампонируется, врач устанавливает турунду, оставляя конец выступающим из носового хода. Для сохранения подвижности лоскут у основания немного подрезается, устье закрывается мембраной. Дефект перекрывается на 3 миллиметра, затем зона патологии закрывается, накладываются узловые швы. Мембрана при заживании рассасывается, что выступает преимуществом данного метода.

Пластика при лобном синусите предполагает подслизистую резекцию носовых перегородок с люксацией срединной раковины, разрезом ретроградного типа для нижнего элемента ответвления. Это открывает доступ к соустью, обеспечивает удобство работы. Именно эта область обычно поражается полипами, поэтому параллельно с основным лечением врач удаляет посторонние включения с утолщенными слизистыми тканями.

Следующим шагом выступает дугообразный полостной разрез от середины брови к переходу на скат носа, рассечение надкосницы с обнажением пазухи. Врачом выполняется ревизия пазухи долотом, удаляется пораженная слизистая, полипы, гранулянты, скопления гноя. Во время работы надо сохранить наиболее количество здоровых тканей, что требует от врача определенного опыта.

На финальном этапе проверяется проходимость носового канала при контроле эндоскопа. При отсутствии осложнений ткани ушиваются, на лице накладывается косметический шов, что позволяет сохранить наружную эстетику.

Использование лоскута

Техника лечения путем пластики трапециевидным слизисто-надкостничным лоскутом включает в себя такие шаги:

- определение участка, где будет взят лоскут, его выкраивание;

- иссечение стенок свища и установка лоскута на место;

- перекрытие соустья, подшивание краев.

Методика специально разработана для лечения такой патологии. Она предъявляет особые требования копыту врача, точному соблюдению протокола операционного вмешательства.

Врач выкраивает лоскут трапециевидной формы, донорский участок – слизистые ткани надкостничной области. При наличии показаний проводится гайморотомия, то есть из полости пазух извлекаются все ткани с признаками патологического поражения, посторонние включения. Края освежаются, перед обработкой лунки антисептиками проводится кюретаж. Отличием метода выступают:

- формирование выстилки в полости пазухи, последующая накладка мембраны на устье;

- образование слоя при помощи смещения лоскута в область дефекта;

- ушивка по П-образному принципу, что обеспечивает ускоренное заживление операционной области.

- слои тканей формируются со значительным повышением качества;

- предупреждается развитие рецидивов;

- исключается необходимость повторного вмешательства.

Профилактические меры

Профилактика позволяет исключить развитие проблемы, но для этого пациент должен регулярно посещать врача, проводить санационные мероприятия. Это позволяет предупредить развитие периодонтита, сохранить целостность, структуру костной ткани. Также к профилактическим мерам относится правильное лечение, отсутствие выскабливания лунки при удалении зуба. Врачу необходимо правильно соединить края десны, что позволяет обеспечить условия для формирования сгустка крови внутри и образования защитного барьера к проникновению инфекции.

Читайте также: