Луи брайль валентин дикуль помощь людям с ограниченными возможностями сообщение кратко

Обновлено: 28.06.2024

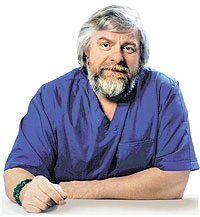

Валентин Иванович Дикуль – его история жизни больше похожа на сценарий фильма, в котором человек преодолевает множество препятствий, которые преподносит ему жизнь, и с честью выходит победителем. Дикуля по праву считают человеком-легендой, его имя, символизирующее величайшую силу воли и несгибаемый дух, известно многим людям во всем мире, особенно тем, у кого были или есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Именно сила воли помогла ему не просто побороть страшное увечье, но и затем начать помогать людям, создав уникальную систему лечения.

Трудное детство

Родился Валентин в городе Каунас, Литва, в 1948 году, 3 апреля. Сложные, голодные послевоенные годы, трудно было всем, а мальчик еще родился недоношенным, родители вообще не надеялись, что ребенок выживет. До семи лет Валентин прожил в любящей, дружной семье, где все любили друг друга, но тут судьба преподнесла ему первое испытание – при исполнении служебного долга погиб отец, который был военнослужащим, примерно через полгода вслед за отцом ушла и мама. Мальчик остался на попечении бабушки, но она не могла содержать постоянно болеющего ребенка, поэтому его отдали в детский дом, вначале в Вильнюсе, а потом перевели в каунасский детдом. С этого момента борьба за жизнь стала нормой, болеть и плакать стало небезопасно. Единственной радостью в жизни мальчика стал цирк-шапито, который иногда приезжал в город. Ребенок сбегал с детдома, чтобы посмотреть выступления цирковых артистов, он пропадал на арене цирка сутками. Вначале хилого недокормыша выгоняли с цирка, но потом к нему все привыкли и даже начали давать ему мелкие поручения – помочь с уборкой, перенести, подать реквизит, сбегать в магазин. На девятом году жизни началась полноценная, усердная работа: его научили жонглировать, артисты занимались с мальчиком акробатикой, борьбой, тяжелой атлетикой. В 15-ти летнем возрасте его зачислили в труппу, и начались выступления в качестве воздушного гимнаста.

Трагедия

Все шло отлично, зрителям нравились номера, в которых участвовал Валентин, аплодисменты кружили голову, казалось, что жизнь полна счастьем. Но в 1962 году на одном из выступлений во Дворце спорта в Каунасе произошло непредвиденное, то, что случается, может быть, раз в столетие – стальная перекладина, на которой держался страховочный трос, лопнула. Высота 13 метров под куполом цирка, летящий вниз воздушный гимнаст, глухой удар о манеж. Никто сразу и не понял, что случилось страшное, человек упал, он лежит недвижимый и практически бездыханный.

Жизнь инвалида

Находясь в больнице, Дикуль начинает тренировки методом проб и ошибок. Он поднимает разные предметы, растягивает резиновый жгут, выполняет некоторые упражнения: перекатывания со спины на живот, качает мышцы спины, груди, рук, делает различные силовые упражнения. На больничной койке изучает медицинские учебники по интересующей его теме - строение человеческого тела, анатомия мышц, биомеханика. Врачи, друзья, пациенты уговаривают артиста перестать мучать себя, не тратить время и силы на бесполезные тренировки. Но когда больные начали замечать, что усилия Дикуля совершенно небесполезны, и упражнения дают результат, сами заинтересовались тренировками.

Но не все так радужно было на первых этапах, борьба с травмами отнимала все его силы, а таких результатов, на которые надеялся Валентин, не было, ноги не двигались. От боли и бессилия, от боязни стать обузой для окружающих, молодой человек дважды пытался свести счеты с жизнью, но врачам удалось спасти его. Преодолев приступы депрессии, юноша продолжил работать над своим телом с двойным упорством, преодолевая неподвижность. У него появилась мысль двигать недвижные части тела так, как будто они здоровы – выпрямлять и сокращать мышцы до конца. Валентин сам разработал, нарисовал схему специального тренажера, состоящего из нескольких блочных устройств и подшипников, который сделали и установили над кроватью больного его друзья.

Когда Валентина Дикуля через восемь месяцев выписали с инвалидностью I группы, ему пришлось поехать к бабушке, других родственников у него не было. Добирался он до дома в инвалидной коляске. Некоторое время он даже не хотел выходить на улицу, так как боялся, что увидев его, все начнут приносить ему соболезнования, а вызывать жалость у людей юноша не хотел. Но и существовать на бабушкину пенсию было невыносимо стыдно, и Валентин решает обратиться с просьбой о работе к директору Дома Культуры профсоюзов, и едет на встречу через весь город на инвалидной коляске. Директор предлагает молодому человеку стать руководителем циркового кружка. Это было очередное чудо, которым судьба решила побаловать Валентина. Момент был столь эмоционален, что впоследствии Дикуль сравнивал его с моментом, когда после падения понял, что живой.

Жизнь потихоньку начала налаживаться, днем бывший гимнаст занимался с детьми, а по вечерам штудировал медицинскую литературу. Зачастую Валентин оставался в спортивном зале и до изнурения тренировался, но, уже зная какие конкретные упражнения для определенных групп мышц помогут ему. В занятиях он использовал разработанные им самим методики, которые позже лягут в основу уникальной системы Дикуля. По пять-шесть часов человек передвигается по залу на костылях, таская свои неподвижные ноги, порой он без сил падает на маты и засыпает прямо в спортзале. Несколько раз, застав его в неестественной позе, уборщицы вызывали скорую помощь.

Но на костыли юноша встал не сразу. Начал он с отработки координации движений, отжимаясь на брусьях с грузом, который был привязан к ногам, превратил плечевые мышцы практически в железные. И наконец-то наступил тот день, когда Валентин почувствовал свои ноги. Он настойчиво шел к этому долгие годы – более пяти лет, шел, несмотря на приговор врачей о полной, пожизненной неподвижности.

Начало новой жизни

В течение семи месяцев молодой человек ходил с тростью, еще четыре года в специальных, созданных им самим металлических сапогах, а затем, отработав шаговые движения, он пошел сам. Он очень хотел вернуться в свою любимую профессию, но ни одна комиссия не позволила бы ему это сделать, работать под куполом гимнасту-инвалиду запрещено. И тогда Валентин Дикуль принимает решение стать силовым жонглёром.

Трюки, которые сейчас выполняет гимнаст, поражают воображение: он может удерживать на спине автомобиль, жонглирует 80-ти килограммовыми гирями, раскручивает штангу весом 120 килограмм, удерживает металлическую пирамиду, которая весит около тонны и многое другое. И это делает человек, который перенес перелом позвоночника, не зря Дикуля сравнивают с былинными богатырями.

Когда люди узнали об удивительной истории молодого артиста, к нему потянулись больные, которые перестали верить в официальную медицину, и от которых эта медицина и отказалась. Все знали, что Дикуль работает в цирке на Вернадского, именно туда и приходили люди, Валентин не отказывал никому и ни с кого не брал деньги. Дирекция, пойдя навстречу артисту, выделила ему небольшую комнату.

Силовые трюки Валентина Дикуля

Признание метода Дикуля

В те времена наше государство не признавало, что в стране, кроме здоровых людей, живут и люди с особыми потребностями, которые нуждаются в особых методиках лечения. Именно поэтому Дикуль не мог открыть свой собственный центр и лечить людей официально. Но вот на Западе метод Дикуля для восстановления людей с проблемами опорно-двигательного аппарата начали успешно развивать и первый центр, который работал с методиками Дикуля, открылся именно на Западе. И тут наши чиновники от медицины испугались, что эффективное лечение советского гражданина будет запатентовано заграницей, и предложили Валентину Ивановичу открыть свой Центр по реабилитации в России. Но для начала, в 1978 году специальным Приказом Минздрава СССР Валентину Ивановичу разрешили опробовать свой метод в госпитале имени Бурденко, именно здесь Дикуль начинает вести свои приемы. После пяти лет апробации была создана специальная комиссия, целью которой было оценить медицинские результаты метода. Затем комиссия выдала разрешение на применение методик для реабилитации пациентов, имеющих спинномозговые травмы, ДЦП. Было открыто отделение в госпитале имени Бурденко.

1988 год – Правительство Союза назначает Дикуля директором во Всесоюзный центр реабилитации, где проходят лечение больные ДЦП, с различными травмами позвоночника. С 1 января 1989 года Центр открывает свои двери для всех, кто нуждается в помощи Дикуля. На сегодняшний день Валентин Иванович лично руководит четырьмя российскими медицинскими реабилитационными Центрами (Москва, Тольятти, Иркутск). Также, этот известный человек принимает в Госпитале ГУВД, в отделении нейрохирургии института им. Бурденко. Метод Дикуля применяют многие врачи, занимающиеся реабилитацией, как у нас в России, так и за рубежом – центры Дикуля открыты в США, Италии, Японии. Сам легендарный артист постоянно выезжает заграницу с консультациями, для обучения персонала.

Главное – вера в успех

Заканчивая рассказ о добром русском богатыре Валентине Ивановиче Дикуле, мы хотим сказать и о главном правиле доктора-волшебника, которое он считает основным составляющим успеха.

- Каждый человек может сделать все, что в его человеческих силах.

- Абсолютно все.

- Только поверьте в себя.

- И обязательно доведите до конца начатое, как бы трудно и тяжело вам ни было.

- И вы победите. Обязательно победите.

Всей своей жизнью Валентин Дикуль доказал – перед человеческим мужеством отступают самые страшные недуги. Необходимо только лишь сконцентрироваться на желании жить и быть здоровым - и самая страшная болезнь отступит.

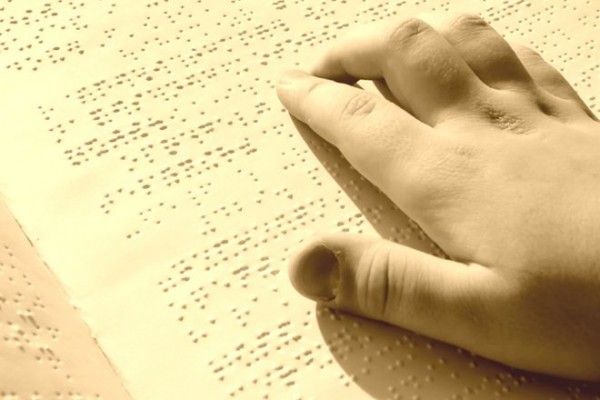

13 ноября в мире отмечается Международный день слепых – дата, призванная привлечь внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. Мы предлагаем сегодня вспомнить о людях, благодаря которым незрячий человек смог читать.

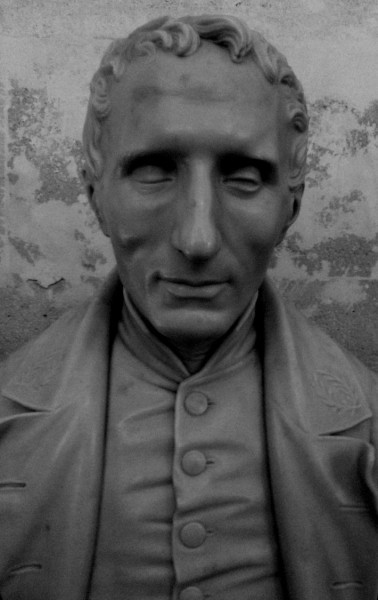

Имя Луи Брайля свято для всех людей на земле, кто по разным причинам потерял зрение. Луи Брайль создатель уникального рельефно-точечного шрифта, позволяющего читать и писать слепым людям.

В этой статье мы хотим рассказать о жизни этого замечательного человека, а также об удивительной женщине Анне Александровне Адлер, силами которой метод Брайля появился и был внедрен в нашей стране.

Луи Брайль родился в 1809 году в семье ремесленника в маленьком французском городке Кувре. Его отец занимался изготовлением конской упряжи. У Луи были две старшие сестры и брат.

Однажды, когда мальчику было 3 года, он играл в мастерской отца и повредил себе глаз. В глаз попала инфекция, и воспаление перешло и на здоровый глаз. Постепенно мальчик ослеп. Родители очень переживали за своего маленького сына, ведь слепых людей ожидало печальное будущее: нищенское существование и голодная жизнь на милостыню.

Но отец решил развивать мальчика. Он сделал для сына специальные дощечки с прорезями, по которым учил алфавиту. Позже Луи научили писать. Отец всюду старался брать сына с собой. Он учил его различать пение птиц, крики животных и ароматы цветов. А еще отец рассказывал сыну о Боге.

С семи лет Луи начал посещать школу в Кувре. Мальчик удивил учителей своими способностями и очень быстро стал лучшим учеником. А в 10 лет родители решают отдать сына в Королевский Институт для слепых детей.

И в Институте Луи стал первым учеником по всем предметам. Особенно ему нравилось заниматься музыкой: он освоил пианино и орган. В 16 лет мальчик получает оплачиваемое место органиста в небольшой церкви рядом с Институтом. Большую часть жизни он служит органистом в различных храмах Парижа.

Обучение в институте основывалось на выслушивании и запоминании. Письмо практически отсутствовало. В библиотеке имелось небольшое количество книг, напечатанных по методу Валентина Гаюи. Несмотря на то, что книги были тяжелые и громоздкие, а на чтение уходило много времени, это было любимое занятие Луи.

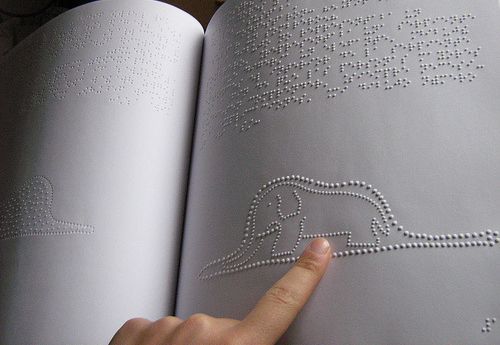

С 12 лет Луи Брайль начинает свои эксперименты по созданию алфавита для слепых. Он использовал каждую свободную минуту, иногда проводя за своими экспериментами целые ночи. Полностью он закончил свою работу к 15 годам. Метод состоял в использовании различных комбинаций 6 выпуклых точек, каждой букве французского алфавита соответствовало свое расположение точек. Так же отображались знаки препинания и цифры. Продолжая свои изыскания, Луи адаптировал метод для нотной записи.

В 1829 году Луи Брайль выпустил небольшую книгу, в которой рассказывалось о возможностях придуманного им рельефно-точечного шрифта. Новый метод с воодушевлением приняли учащиеся родного для Брайля Института. Однако ученые профессора и чиновники не торопились внедрять новшество в жизнь.

Живя в Институте, Луи Брайль был очень деятелен: он изучал орган, принимал участие в богослужениях в качестве органиста, учился в Колледже Франции. В 17 лет он стал учителем в младших группах, а в 19 лет преподавал почти всю программу Института (арифметика, география, грамматика, музыка). Ученики обожали своего юного наставника за его бесконечную доброту и сострадание.

Неутомимую деятельность Луи Брайля ничто не могло остановить, даже то, что к 26 годам он был болен туберкулезом. А основное лечение было отдых.

Луи продолжал работу над улучшением своего метода. Он задумался над тем, что не много зрячих людей владеет его методом, а слепым надо знать обычный алфавит. Что бы его слепые подопечные могли общаться со своими зрячими родными и друзьями, он придумал специальную иглу, с помощью которой можно было рельефно изобразить обычные буквы. Однако этот способ занимал много времени.

Печатная машинка для незрячих

Здоровье Брайля продолжало ухудшаться. Он проводил отпуск в родном Кувре, дышал полезным горным воздухом, но душой и сердцем был со своими учениками и работой. Он не мог долго оставаться один.

О своих нуждах и своем здоровье Брайль беспокоился очень мало. Из получаемых им денег лишь небольшую часть он тратил на себя, покупая самое необходимое, а остаток откладывал, чтобы помогать другим. Он использовал свои сбережения для приобретения книг и приспособлений для письма по его методу для бедных студентов.

Казалось, что здоровье Брайля улучшилось, и он вновь занимается преподаванием. Однако он был очень слаб и, чтобы сберечь силы, говорил тихо. Но состояние его здоровья не отражалось на качестве преподавания. Он по-прежнему любим и уважаем учениками.

В это время рельефно-точечный метод Брайля активно используется в Институте: ему обучают студентов на занятиях, на нем печатают книги и ноты. По отпечатанным таким образом нотам исполняют классическую музыку и церковные службы. Метод становится все более и более известным в Европе. Придет время, и о нем узнает весь мир!

Здоровье Брайля вновь ухудшается, и он просит отпустить его на покой. Руководство Института знает, что у Брайля нет средств для достойной жизни, и его оставляют в качестве учителя музыки. Он преподает фортепиано в те дни, когда неплохо себя чувствует.

В 1852 году методом Брайля пользовались в основном в стенах Королевского Института для слепых и немногочисленными энтузиастами за его пределами. Но уже в 1854 году метод Брайля был официально признан во Франции и начал распространяться в европейских странах.

А в 1878 году на всемирном конгрессе в Риме метод Брайля был утвержден, как наиболее подходящий метод чтения и письма для слепых людей.

Спустя 100 лет после смерти Луи Брайля его тело было перенесено во французский Пантеон и захоронено вместе с другими выдающимися людьми Франции. До наших дней сохранился дом, где родился и провел детство Луи Брайль. Теперь там организован его музей.

Анна Адлер родилась в Москве 2 февраля 1856 года в дворянской семье полковника русской армии. Её детство и юность прошли в Казани.

В 1874 году Анна Александровна окончила с серебряной медалью Казанскую Мариинскую женскую гимназию. В стенах гимназии зародилась её тяга к педагогической и просветительной работе. Впоследствии педагогика и просветительство стали смыслом всей её жизни. В 1875 году она окончила Казанские педагогические курсы и получила звание домашней учительницы.

Сразу по окончании курсов Анна Адлер с головой ушла в общественную деятельность. Она участвовала в благотворительных организациях в годы русско-турецкой войны (1877-1878), помогала голодающим в Самарской и Уфимской губерниях, открыла народную библиотеку-читальню в Стерлитамакском уезде.

1880-е годы стали началом её почти 45-летней деятельности на поприще просвещения слепых. Умы передовых людей того времени занимали мысли об изменении отношения государства и общества к инвалидам. Содержание людей с физическими недостатками, например слепых, за счёт пожертвований благотворителей в богоугодных заведениях способствовало лишь их биологическому выживанию.

Инвалиды фактически были лишены возможности самореализации в общественно-полезном труде. Чтобы решить проблему востребованности обществом незрячих людей, необходимы были учреждения, создающие возможность трудовой деятельности незрячих, которая способствовала бы раскрытию их потенциала. Необходимыми условиями полноценного физического и интеллектуального развития слепых и вовлечения их в общественную жизнь являлись грамотность, профессиональная подготовка и возможность последующего трудоустройства.

Анна Александровна Адлер

Анна Адлер решает самостоятельно заняться книгопечатанием для слепых, что требовало большого труда и значительных денежных затрат. В 1883 году Анна Александровна Адлер была избрана попечительницей Московской школы для слепых детей.

В том же 1883 году она осуществила перевод нотной системы на рельефно-точечный шрифт. Воспитанники Московской школы стали обучаться игре на фортепиано, скрипке и виолончели не на слух, а по выпуклым нотам, что позволяло им точно воспроизводить мелодию. Знание нотной системы на точечном шрифте давало возможность изучения элементарной теории музыки и открывало путь к профессиональному владению инструментом или голосом.

Анна Адлер привлекла к музыкальным занятиям со слепыми и свою подругу Варвару Дмитриевну Цветаеву, урождённую Иловайскую, дочь известного историка Д.И. Иловайского и супругу Ивана Владимировича Цветаева, впоследствии основателя Музея изящных искусств им. Императора Александра III (ныне Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).

Нельзя не согласиться, что взгляды Анны Александровны Адлер на педагогику оказались актуальны и по сей день:

В 1884 году Анна Адлер на свои средства заказала в Берлине типографское оборудование – пресс, шрифт, наборные ящики, кассы и другие принадлежности – с тем, чтобы приступить к печатанию книг шрифтом Брайля в России.

Печать книг трудно давалась Анне Александровне. Стали нарастать проблемы со здоровьем. Однако это не останавливало ее. Вот что мы видим из ее писем.

16 октября 1885 года:

30 октября 1885 года:

Так Анна Александровна Адлер стала первой в России, кто напечатал книгу для слепых детей шрифтом рельефного шеститочия – шрифтом Луи Брайля. Книга была выпущена тиражом 100 экземпляров. По своему качеству издание не уступало лучшим иностранным образцам. С тех пор 1885 год принято считать годом рождения брайлевской печати в России.

Анна Адлер позаботилась и о том, чтобы дать незрячим школьникам материал для их профессиональной ориентации. С этой целью она поместила во второй своей книге очерк о замечательном слепом настройщике клавишных инструментов и фортепьянном мастере Клоде Монтале. Он явился зачинателем профессии слепых настройщиков музыкальных инструментов, и его заслуги были отмечены высшей наградой Франции – орденом Почётного легиона.

Известный филолог и искусствовед, профессор Московского университета И.В. Цветаев, работавший хранителем отделения изящных искусств Московского Румянцевского музея (ныне Российская государственная библиотека им. В.И. Ленина), узнав от Адлер о проблеме библиотечного обслуживания слепых и, согласовав вопрос с директором Румянцевского музея В.А. Дашковым, предложил ей открыть при музее небольшое отделение для первоначального решения проблемы. В 1895 году в специально отведённом помещении читателям был поставлен стол и выделены полки для размещения брайлевского фонда.

Особое место в общественной деятельности А.А. Адлер занимал Политехнический музей, в котором она начала работать с 1888 года. Став сотрудницей музея, Анна Александровна организовала в нём комиссию по образованию слепых. В 1894 году она была избрана председателем секции обучения слепых Комитета русских деятелей по техническому и профессиональному образованию.

Революционные потрясения, первая мировая, а затем гражданская война нанесли удар по ещё не окрепшему книгоиздательскому, библиотечному и музейному делу слепых. Разлаженная система школьного обучения, ликвидация зачаточных форм льготного, социального обслуживания инвалидов по зрению, наконец, упразднение всех попечительских обществ лишили незрячих всего ценного и полезного, что было достигнуто в этих областях.

Всё предстояло налаживать заново. В марте 1923 года в Москве была образована инициативная группа по созданию Всероссийского общества слепых (ВОС). В её состав вошли видные общественные деятели, ослепшие воины и рабочие. Председателем группы был избран Борис Петрович Мавромати – слепой с детства, юрист по образованию, работающий политруком в московской школе для слепых детей. В работе группы принимала участие и Анна Александровна Адлер. Несмотря на возраст и пошатнувшееся здоровье, она помогала группе незрячих активистов, которым была поручена разработка первого Устава ВОС.

Анна Александровна Адлер не дожила всего несколько месяцев до открытия I съезда Всероссийского общества слепых. 44 года своей жизни она отдала служению незрячим людям. Остановилось сердце человека, который своей неиссякаемой энергией вдохновлял людей на добро, честный и бескорыстный труд во имя милосердия и любви.

4 января 1809 года родился человек, который, в прямом смысле, позволил слепым людям увидеть мир. Благодаря его изобретению тысячи людей, потерявших зрение, или слепые от рождения, получили возможность развиваться, читать и даже играть музыку по нотам. Ровно 208 лет назад в этот день родился автор азбуки для слепых Луи Брайль. Корреспондент АиФ Оренбург изучил биографию знаменитого француза.

Проклятье судьбы, ставшее даром

4 января 1809 года в небольшом французском городке Кувре в семье сапожника (по другим данным – шорника) Симона-Рене Брайля родился мальчик, которому судьба уготовила тяжкие испытания и великую славу. Нелепая случайность раз и навсегда лишила ребенка зрения в пятилетнем возрасте. Днями напролет маленький Луи играл с обрезками кожи в мастерской отца и в возрасте трех лет случайно повредил себя глаз шилом. Распространившаяся и на второй глаз инфекция сделала его абсолютно слепым уже к пяти годам.

Смирившись с такой жестокой волей судьбы, родители Луи старались сделать все возможное, чтобы мальчик рос и развивался как нормальный человек, не чувствуя себя инвалидом. Они научили его плести бахрому, которая использовалась в создании конской упряжи и шить домашние туфли. Несколько раз в неделю к Луи приходил учитель музыки, учивший его играть на скрипке. Симон-Рене научил сына читать с помощью забитых в доску по очертанию букв гвоздей, а в деревенской школе, которую посещал мальчик, освоить алфавит ему помогли палочки. Живой ум и прекрасная память помогли маленькому Луи достигнуть больших успехов в учебе.

Видя успехи незрячего ребенка, деревенский учитель решил, что юному Брайлю необходимо получать специальное образование и в 1819 году десятилетнего Луи отправляют в Королевский институт для слепых в Париже (Парижский государственный институт для слепых детей). Но, если наш читатель думает, что институт был огромным зданием на закрытой территории с газонами, фонтанами и важно прохаживающимися туда-сюда собаками-поводырями, то будем вынуждены его огорчить. Институт для слепых, хоть и королевский, помещался тогда в тесном и сыром помещении. Постоянно нахождение в такой обстановке было губительном для здоровья учеников, в результате чего многие из детей (в том числе и сам Брайль) в дальнейшем начали страдать от туберкулеза. В альма-матер всех слепых учеников обучали грамоте и музыке, вязанию и ткачеству. Как видите, большой упор делался на развитие тактильного чувства, умения познавать мир через прикосновения. Для занятий воспитанникам института предоставлялись учебники, написанные рельефно-линейным шрифтом, однако таких книг было мало, а по многим предметам они и вовсе отсутствовал. Одаренный ученик Луи Брайль сумел освоить не только грамоту, но и игру на пианино и даже сложнейшем органе.

Прикосновения гения

Глас народа

Луи Брайль, несмотря на большую нагрузку (с 1828 года он работал преподавателем алгебры, географии, музыки и, работая органистом парижской церкви Сен-Николя де Шан), продолжал добиваться все большего распространения своей системы. Будучи талантливым музыкантом, он преподавал музыку незрячим людям, опираясь на созданный им специальный шрифт для записи нот (нотопись).

Шрифт Брайля в России

В России шрифт Брайля пришел во второй половине XIX века. Первым русским незрячим, освоившим эту систему, стал Денис Оболенский, представитель старинного княжеского рода. Разорившись, его отец стал служащим одного из московских ведомств. На своего сына, потерявшего зрение в семилетнем возрасте, он не обращал никакого внимания. Постоянно слыша от матери слова о том, что, как только тот подрастет, то отправится жить в монастырь, к 10 годам Денис понял, что в родительском доме он лишний. От монашеской рясы его спас молодой студент-немец Руп, оказавшийся настоящим кладезем сведений о европейских слепых. Он рассказывал Денису и его семье об известном педагоге-слепце Иоганне Кни, о незрячем депутате бельгийского парламента Роденбахе, и о слепом короле Георге V, правителе Ганновера, оказавшемся прекрасным конституционным правителем, чем произвел на них большое впечатление. Несмотря на демагогии, разводимые матерью Дениса, отец его, Михаил Оболенский, попросил Рупа дать сыну несколько уроков.

В 1936 году в Москве при учебно-педагогическом издательстве начинает свою работу редакция литературы для слепых. В это же время взрослых неграмотных слепых начинают массово обучать грамоте с помощью системы Брайля. Специально для этого на язык незрячих были переведены пособия по ликбезу и учебники для начальной школы. В союзных республиках вводится обучение на национальных языках, что приводит к появлению татарского, украинского, грузинского и многих других брайлевских алфавитов.

Сегодня шрифт Брайля используется во всех областях деятельности человека. Он одинаково доступен как ученым, так и простым людям. Благодаря развитию прогресса, электронное оборудование научилось переводить на шрифт Брайля обычное письмо, хотя первоначальный шрифт продолжает использоваться людьми также активно.

Валентин Иванович Дикуль родился 3 апреля 1948 года в городе Каунасе (Литовской ССР).

Он родился недоношенным ребенком с небольшим весом, и родителям стоило большого труда выходить его в тяжелые послевоенные годы.

В возрасте 7 лет его настиг следующий удар судьбы — он потерял обоих родителей (отец погиб при исполнении служебных обязанностей, следом умерла мать). Мальчик в раннем возрасте остался сиротой и жил вначале в Литве у своей бабушки Прасковьи Никитичны, затем стал воспитанником детских домов (в Вильнюсе и в Каунасе).

В 10 летнем возрасте он случайно попал на представление цирка шапито, и это впечатление так глубоко запало в сердце мальчика, что он решил, во что бы то ни стало, стать цирковым артистом.

Он стал часто убегать из детского дома и целыми днями обитал в цирке шапито. Со временем артисты цирка перестали прогонять мальчика, и он стал выполнять мелкие поручения. Наблюдая за цирковыми артистами, он начал интенсивно заниматься акробатикой, тяжелой атлетикой, борьбой и гимнастикой. Эти виды занятий были необходимы для развития гибкости и умения падать, что являлось необходимым условием для хорошего владения своим телом и успешного выступления в качестве воздушного гимнаста. Секреты мастерства он перенимал по крохам у артистов цирка при непродолжительных контактах во время гастролей цирка.

Настойчивость взяла свое, и он стал воздушным гимнастом. Но судьба приготовила ему очередное испытание, и воздушным гимнастом он был недолго.

В 1962 году во время выступления во дворце спорта в Каунасе, в результате трагического стечения обстоятельств (лопнула стальная перекладина), он рухнул с 13 метровой высоты вместе с аппаратурой и страховкой, не успев сгруппироваться. В результате падения он получил тяжелую сочетанную травму (компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговую травму и 10 локальных переломов). После недели пребывания без сознания в реанимации он пришел в себя. Три месяца потребовалось для того, чтобы выйти из тяжелого состояния и затем на первый план вышли последствия перелома позвоночника — полная парализация нижних конечностей, с потерей чувствительности ниже пояса.

Официальная медицина дала однозначный прогноз на будущее — провести остаток жизни в инвалидной коляске.

И тогда перед подростком возник вопрос — что делать?

Смириться и приспособиться к жизни в инвалидной коляске или начать изнурительную борьбу с недугом и встать на ноги, несмотря ни на что.

Он выбрал второе. И уже в больнице начал заниматься упражнениями, которые подбирал интуитивно, не зная ни анатомию, ни лечебную физкультуру (например, стал качать мышцы плечевого пояса, спины, делать повороты на живот). Одновременно он начал самостоятельно изучать анатомию и биомеханику. Кроме того, у него появилась идея, что необходимо задействовать в упражнениях и неработающие конечности в том объеме, как если бы они были здоровы. Движения в парализованных ногах он осуществлял с помощью веревки, привязанной к ногам, и тянул их руками, а затем стал использовать противовесы в виде грузов. Схему блочных устройств на подшипниках он придумал сам, а собрали и установили ее над кроватью друзья.

В течение 8 месяцев пришлось ему пробыть в больнице, и выписан он был инвалидом 1 группы. Казалось бы все - тупик. Но судьба в этот раз дала ему надежду, так как удалось устроиться на работу в качестве руководителя циркового кружка во Дворце культуры. И хотя выступать он не мог, у него появилась возможность заниматься любимым делом. Днем он занимался с детьми, а вечерами до изнеможения проводил тренировки, выполняя упражнения, которые подбирал сам, методом проб и ошибок.

Только на шестой год интенсивных занятий по собственной, эмпирически подобранной, программе упражнений появилась болевая чувствительность, а значит и реальная возможность вернуть движения в ногах. Еще почти 7 месяцев потребовалось, чтобы появились движения в парализованных ногах. Изнурительные физические нагрузки не только восстановили движения в ногах и полноценную жизнь, но и сделали его очень сильным человеком и уже в 1970 году он начал выступать, как силовой жонглер. Его номера с шарами по 45 кг или подбрасывание гирь по 80 кг до сих пор являются уникальными. Силовые упражнения В.И.Дикуля попали даже в книгу рекордов Гинесса.

Но наибольший вклад В.И.Дикуль внес в медицину своей уникальной методикой реабилитации больных с последствиями травмы позвоночника.

Молва о том, что Дикуль смог преодолеть болезнь и восстановить движения в конечностях, разошлась среди людей и к нему потянулись больные со сходными проблемами со всей страны и не только. Первое время официальная медицина категорически не воспринимала его подход к лечению тяжелых спинальных пациентов, и ему приходилось принимать пациентов нелегально, прямо в цирке. Истории реальных пациентов, которым смог помочь В.И.Дикуль, стали доходить до властей и в 1978 году министерство здравоохранения СССР разрешило провести клиническую апробацию методики реабилитации. В течение долгих 5 лет на базе института им. Бурденко проводилась апробация его методики на пациентах с последствиями травмы различных отделов позвоночника, а также с последствиями ДЦП. Для этого было организовано специальное реабилитационное отделение в больнице им. Бурденко. Результаты клинических испытаний методики доказали свою эффективность и, в конце концов, было дано официальное разрешение на использование методики.

В 1988 году В.И.Дикуль был назначен директором Всесоюзного центра по реабилитации больных с последствиями травмы позвоночника и ДЦП.

В.И.Дикуль имеет множество наград как правительственных, так и общественных организаций.

Читайте также: