Цветные реакции на белки сообщение

Обновлено: 25.06.2024

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Приложение

Цветные реакции на белки

Цветные реакции применяются для установления белковой природы веществ, идентификации белков и определение их аминокислотного состава в различных биологических жидкостях. В клинической лабораторной практике эти методы используются для определения количества белка в плазме крови, аминокислот в моче и крови, для выявления наследственных и приобретенных патологий обмена у новорожденных.

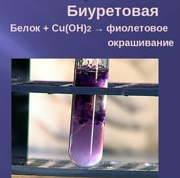

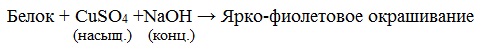

Биуретовая реакция на пептидную связь . В основе ее лежит способность пептидных связей (– CO – NH – ) образовывать с сульфатом меди в щелочной среде окрашенные комплексные соединения, интенсивность окраски которых зависит от длины полипептидной цепи. Раствор белка дает сине-фиолетовое окрашивание.

Реактивы: 1) яичный белок, 1% р-р (белок куриного яйца фильтруют через марлю и разводят дист-ой водой 1:10); 2) NaOH , 10% р-р; 3) Cu ( OH ) 2 , 1% р-р.

Ход определения. В пробирку вносят 5 капель р-ра яичного белка, 3 капли NaOH, 1 каплю Cu ( OH )2, перемешивают. Содержимое пробирки приобретает сине-фиолетовое окрашивание.

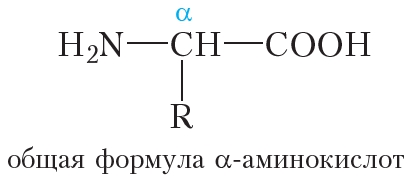

Нингидриновая реакция .Сущность реакции состоит в образовании соединения, окрашенного в сине-фиолетовый цвет, состоящего из нингидрина и продуктов гидролиза аминокислот. Эта реакция характерна для аминогрупп в -положении, присутствующих в природных аминокислотах и белках.

Реактивы: 1) яичный белок, 1% р-р; 2) нингидрин, 0,5% водный р-р.

Ход определения. В пробирку вносят 5 капель р-ра яичного белка, затем 5 капель нингидрина, нагревают смесь до кипения. Появляется розово-фиолетовое окрашивание, переходящее с течением времени в сине-фиолетовое.

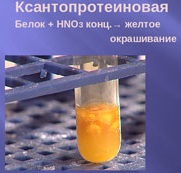

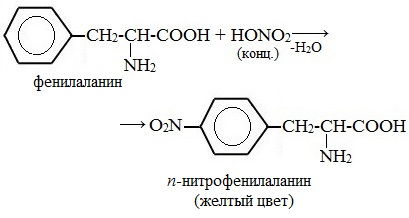

Ксантопротеиновая реакция . При добавлении к р-ру белка конц-ой азотной к-ты и нагревании появляется желтое окрашивание, переходящее в присутствии щелочи в оранжевое. Сущность реакции состоит в нитровании бензольного кольца циклических аминокислот азотной к-ой с образованием нитросоединений, выпадающих в осадок.

Реакция выявляет наличие в белке циклических аминокислот.

Реактивы: 1) яичный белок, 1% р-р; 2) конц. азотная к-та; 3) NaOH ,10% р-р.

Ход определения. К 5 каплям р-ра яичного белка добавляют 3 капли азотной к-ты и (осторожно!) нагревают. Появляется осадок желтого цвета. После охлаждения добавляют (желательно на осадок) 10 капель NaOH , появляется оранжевое окрашивание.

Реакция Адамкевича. Аминокислота триптофан в кислой среде, взаимодействуя с альдегидами кислот, образует продукты конденсации красно-фиолетового цвета.

Реактивы: 1) неразбавленные яичный белок; 2) конц. (ледяная) уксусная к-та; 3) конц. серная к-та.

Ход определения. К одной капле белка прибавляют 10 капель уксусной к-ты. Наклонив пробирку, осторожно по стенке добавляют по каплям 0,5 мл серной к-ты так, чтобы жидкости не смешивались. При стоянии пробирки на границе жидкостей появляется красно-фиолетовое кольцо.

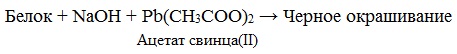

Реакция Фоля. Аминокислоты, содержащие сульфгидрильные группы – SH , подвергаются щелочному гидролизу с образованием сульфида натрия Na 2 S . Последний, взаимодействуя с плюмбитом натрия ( образуется в ходе реакции между ацетатом свинца и NaOH ), образует осадок сульфида свинца PbS черного или бурого цвета.

Реактивы: 1) яичный белок, 1% р-р; 2) реактив Фоля ( к 5% -р-ру ацетата свинца прибавляют равный объем 30% р-ра NaOH до растворения образовавшегося осадка).

Ход определения. К 5 каплям р-ра белка прибавляют 5 капель реактива Фоля и кипятят 2-3 мин. После отстаивания 1-2 мин появляется черный или бурый осадок.

Для обнаружения белка применяют цветные реакции, которые делят на два типа: общие или универсальные и специфические. К универсальным реакциям относятся биуретовая (на пептидную связь) и нингидрировая (на α-аминокислоты). С их помощью можно обнаружить любой белок. К специфическим относятся реакции на отдельные аминокислоты, которые позволяют обнаружить специфические функциональные группы в составе радикалов аминокислот.Цветные реакции на белки лежат в основе методов установления белковой природы веществ, изучения аминокислотного состава и количественного содержания белков.

Работа 1. Биуретовая реакция (реакция Пиотровского).

В щелочной среде белки, а также продукты их гидролиза (полипептиды) дают фиолетовое или красно-фиолетовое окрашивание с сульфатом меди. Реакция обусловлена присутствием в балках пептидных связей, которые образуют окрашенные солеобразные комплексные соединения. Интенсивность окраски зависит от количества пептидных связей в молекуле и количества медной соли.

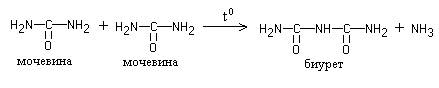

Свое название реакция получила от производного мочевины – биурета, который дает эту реакцию. Биурет образуется при нагревания мочевины с отщеплением от нее аммиака:

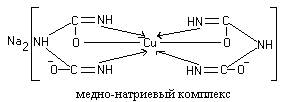

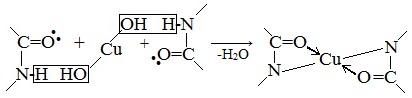

Две молекулы диенольной формы биурета взаимодействуют с образующимся в щелочной среде гидроксидом меди (II). Продуктом реакции является комплексное соединение (окрашенная медно-натриевая соль биурета), в котором координационные связи образованы за счет электронных пар атомов азота иминных групп:

Подобным образом построены окрашенные медно-натриевые соли пептидов и белков.

Биуретовую реакцию дает также аспарагин (амид аспарагиновой кислоты) и аминокислоты гистидин, серии, треонин.

Ход работы. В одну пробирку наливают 10-12 капель раствора яичного или растительного белка, в другую насыпают 20-30 мг мочевины и нагревают на спиртовке до исчезновения запаха аммиака и охлаждают. В обе пробирки добавляют по 10 капель 10-процентного раствора гидроксида натрия и по 1-2 капли 1-процентного раствора сульфата меди (II). В обеих пробирках появляется сине-фиолетовое или красно-фиолетовое окрашивание.

Работа 2. Нингидриновая реакция.

Белки, полипептиды и аминокислоты при нагревании с нингидрином дают синее и сине-фиолетовое окрашивание. Нингидриноваяреакция обусловлена наличием α-аминокислот и является одной из наиболее чувствительных для обнаружения α-аминогрупп.

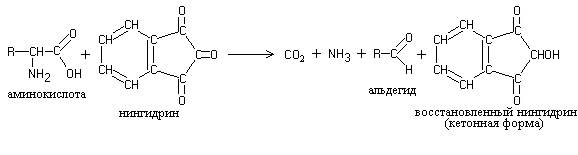

Сущность реакции заключается в том, что α-аминокислоты и пептиды, реагируя с нингидрином, подвергаются окислительному дезаминированию и декарбоксилированию:

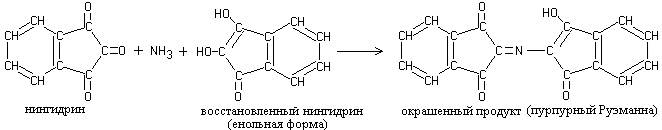

Восстановленный нингидрин взаимодействует с аммиаком и второй молекулой нингидрина, в результате чего образуется сложное окрашенное соединение мурексидного строения:

Ход работы. В две пробирки наливают: в одну 10 капель раствора яичного или растительного белка, в другую 10 капель 0,1-процентного раствора глицина. В каждую из них добавляют по 2-3 капли 0,1-процентного раствора нингидрина и нагревают. Через 1-2 мин появляется розовое, затем красное, а затем синее окрашивание.

Работа 3. Ксантопротеиновая реакция (реакция Мульдера)

При нагревании растворов большинства белков с концентрированной азотной кислотой образуется желтое окрашивание, переходящее в щелочном растворе в оранжевое.

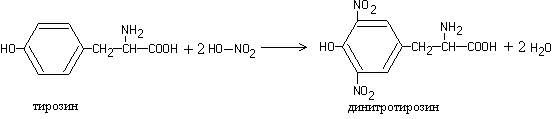

Реакция обусловлена присутствием циклических аминокислот, которые при взаимодействии с азотной кислотой образуют нитропроизводные желтого цвета, например:

Продукты нитрования циклических аминокислот, реагируя с едким натром или гидроксидом аммония, образуют соответствующие соли, имеющие оранжевую окраску:

Работа 4. Реакция на тирозин (реакция Миллона)

Нагревание большинства белков с реактивом Миллона (раствор нитратов и нитритов ртути (I) и (II) в азотной кислоте) приводит к образованию красного осадка.

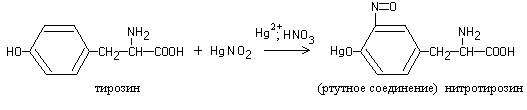

Реакция обусловлена присутствием в белке аминокислоты тирозина, которая при взаимодействии с реактивом Миллона дает нитрозопроизводное, ртутное соединение которого окрашено в красный цвет:

Работа 5. Диазореакция на гистидин и тирозин (реакция Паули)

При добавлении к щелочному раствору белка диазореактива жидкость приобретает оранжево-красное окрашивание.

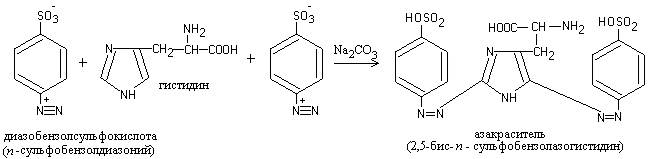

Реакция обусловлена присутствием в белке аминокислот гистидина и тирозина, которые, реагируя с диазобензолсульфокислотой,образуют азокраситель красного цвета:

Ход работы.К свежеприготовленномудиазореактиву (3 капли 1-процентного раствора сульфаниловой кислоты в 2-процентном растворе соляной кислоты и 3 капли 5-процентного раствора нитрита натрия) добавляют 6-8 капель раствора белка и после перемешивания 3-5 капель 10-процентного раствора карбоната натрия. Развивается интенсивная красная окраска.

Работа 6. Реакции на триптофан

Реакции основаны на способности триптофана в кислой среде вступать во взаимодействие с альдегидами, образуя при этом окрашенные продукты конденсации.

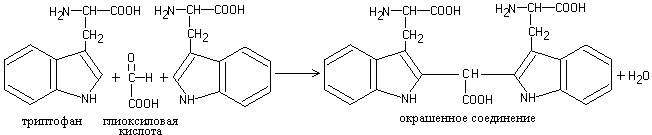

а) Реакция Адамкевича. Взаимодействие триптофана с глиоксиловой кислотой (которая всегда присутствует в ледяной уксусной кислоте) приводит к образованию соединения красно-фиолетового цвета:

Ход работы. К 5-6 каплям раствора белка добавить 5 капель концентрированной уксусной кислоты, слегка подогреть и подслоить (осторожно. по стенке наклоненной пробирки) равный объем концентрированной серной кислота. На границе двух слоев жидкости появляется красно-фиолетовое кольцо.

б) Реакция Шульца-Распайля. Триптофан, взаимодействуя с оксиметилфурфуролом (образующимся при гидролизе сахарозы и обезвоживании моносахаридов под действием концентрированной серной кислоты) образует комплекс вишнево-красного цвета.

Ход работы.К 5-6 каплям раствора белка приливают 1 каплю 10- процентного раствора сахарозы и подслаивают 1 мл концентрированной серной кислоты. На границе раздела жидкостей появляется вишнево-красное окрашивание.

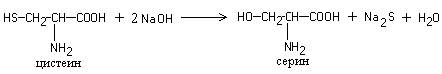

Работа 7. Реакция Фоля на содержащие серу аминокислоты

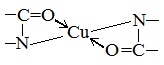

Нагревание белка со щелочью и плюмбитом приводит к появлению бурого или черного осадка. Реакция обусловлена наличием в белке содержащих серу аминокислот, которые под действием щелочи разрушаются с образованием сульфида щелочного металла; последний с плюмбитом дает осадок сульфида свинца:

Ход работы.К 5-6 каплям раствора белка добавляют 10 капель 30-процентного раствора гидроксида натрия и 1каплю 5-процентного раствора ацетата свинца. При длительном нагревании выпадает черный осадок сульфида свинца.

По химическому составу белки делятся на две группы:

а) простые белки – протеины, которые при гидролизе распадаются только на аминокислоты;

б) сложные белки или протеиды, образующие при гидролизе аминокислоты и вещества небелковой природы (углеводы, нуклеиновые кислоты и др.) — соединения белковых веществ с небелковыми.

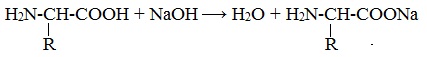

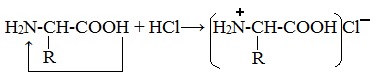

1. Амфотерные свойства белков

Как и аминокислоты, белки являются амфотерными соединениями, так как молекула любого белка содержит на одном конце группу -NH2, а на другом конце – группу -СООН.

Так, при действии щелочей белок реагирует в форме аниона – соединяется с катионом щелочи:

При действии же кислот он выступает в форме катиона:

Если в молекуле белка преобладают карбоксильные группы, то он проявляет свойства кислот, если же преобладают аминогруппы, — свойства оснований.

Очень важным для жизнедеятельности живых организмов является буферное свойство белков, т.е. способность связывать как кислоты, так и основания, и поддерживать постоянное значение рН различных систем живого организма.

Белки обладают и специфическими физико-химическими свойствами.

2. Денатурация белка (необратимое осаждение, свертывание)

Денатурация – это разрушение вторичной и третичной структуры белка (полное или частичное) и изменение его природных свойств с сохранением первичной структуры белка.

Сущность денатурации белка сводится к разрушению связей, обусловливающих вторичную и третичную структуры молекулы (водородных, солевых и других мостиков). А это приводит к дезориентации конфигурации белковой молекулы.

Денатурация бывает обратимой и необратимой.

Обратимая денатурация белка происходит при употреблении алкоголя, солёной пищи.

Необратимая денатурация может быть вызвана при действии таких реагентов, как концентрированные кислоты и щелочи, спирты, в результате воздействия высокой температуры, радиации, при отравлении организма солями тяжелых металлов (Hg 2+ , Pb 2+ , Си 2+ ).

Например, яичный белок альбумин осаждается из раствора (свертывается) при варке яиц (при температуре 60-70 0 С), теряя способность растворяться в воде.

3. Гидролиз белков

Гидролиз белков – это необратимое разрушение первичной структуры в кислом или щелочном растворе с образованием аминокислот.

Анализируя продукты гидролиза, можно установить количественный состав белков.

Переваривание белков в организме по своей сути представляет ферментативный гидролиз белковых молекул.

В лабораторных условиях и в промышленности проводится кислотный гидролиз.

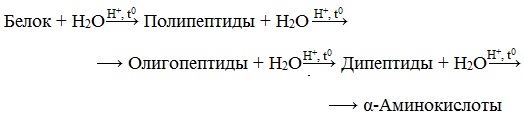

В ходе гидролиза белков происходит разрушение пептидных связей. Гидролиз белка имеет ступенчатый характер:

4. Цветные (качественные) реакции на белки

Для белков известно несколько качественных реакций.

а) Ксантопротеиновая реакция (на остатки аминокислот, содержащих бензольные кольца)

Белки, содержащие остатки ароматических аминокислот (фенилаланина, тирозина), дают желтое окрашивание при действии концентрированной азотной кислоты.

Причина появления окраски – образование нитропроизводных ароматических аминокислот, например, фенилаланина:

б) Биуретовая реакция (на пептидные связи)

Все соединения, содержащие пептидную связь, дают фиолетовое окрашивание при действии на них солей меди (II) в щелочном растворе.

Причина появления окраски – образование комплексных соединений с координационным узлом:

в) Цистеиновая реакция (на остатки аминокислот, содержащих серу)

Причина появления окраски – образование черного осадка сульфида серебра (II) PbS.

Рубрики: Белки

Белки — высокомолекулярные органические соединения, состоящие из остатков аминокислот, соединённых в длинную цепочку пептидной связью.

В состав белков живых организмов входит всего 20 типов аминокислот, все из которых относятся к альфа-аминокислотами, а аминокислотный состав белков и их порядок соединения друг с другом определяются индивидуальным генетическим кодом живого организма.

Одной из особенностей белков является их способность самопроизвольно формировать пространственные структуры характерные только для данного конкретного белка.

локальное упорядочивание фрагмента полипептидной цепи в спирали

пространственная ориентация полипептидной спирали или способ ее укладки определенном объеме в глобулы (клубки) или фибриллы (нити)

Из-за специфики своего строения белки могут обладать разнообразными свойствами. Например, белки, имеющие глобулярную четвертичную структуру, в частности белок куриного яйца, растворяются в воде с образованием коллоидных растворов. Белки, обладающие фибриллярной четвертичной структурой в воде не растворяются. Фибриллярными белками, в частности, образованы ногти, волосы, хрящи.

Химические свойства белков

Гидролиз

Все белки способны вступать в реакцию гидролиза. В случае полного гидролиза белков образуется смесь из α -аминокислот:

Белок + nH2O => смесь из α-аминокислот

Денатурация

Разрушение вторичной, третичной и четвертичной структур белка без разрушения его первичной структуры называют денатурацией. Денатурация белка может протекать под действием растворов солей натрия, калия или аммония – такая денатурация является обратимой:

Денатурация же протекающая под действием излучения (например, нагрева) или обработке белка солями тяжелых металлов является необратимой:

Так, например, необратимая денатурация белка наблюдается при термической обработке яиц в процессе их приготовления. В результате денатурации яичного белка его способность растворяться в воде с образованием коллоидного раствора исчезает.

Качественные реакции на белки

Биуретовая реакция

Если к раствору, содержащему белок добавить 10%-й раствор гидроксида натрия, а затем небольшое количество 1 %-го раствора сульфата меди, то появится фиолетовое окрашивание.

раствор белка + NаОН(10%-ный р-р) + СuSO4 = фиолетовое окрашивание

Ксантопротеиновая реакция

растворы белка при кипячении с концентрированной азотной кислотой окрашиваются в желтый цвет:

Молекулы белков построены из остатков α-аминокислот:

Образование молекулы белка из α-аминокислот можно представить следующей схемой:

Видно, что в молекулах белков аминокислотные остатки соединены пептидными связями, следовательно, белки являются полипептидами.

Молекулы белков обычно содержат сотни и даже тысячи аминокислотных остатков. При этом наиболее часто в составе белков встречаются остатки 20 разных аминокислот (табл. 48.1).

Таблица 48.1. Некоторые аминокислоты, остатки которых входят в состав белков

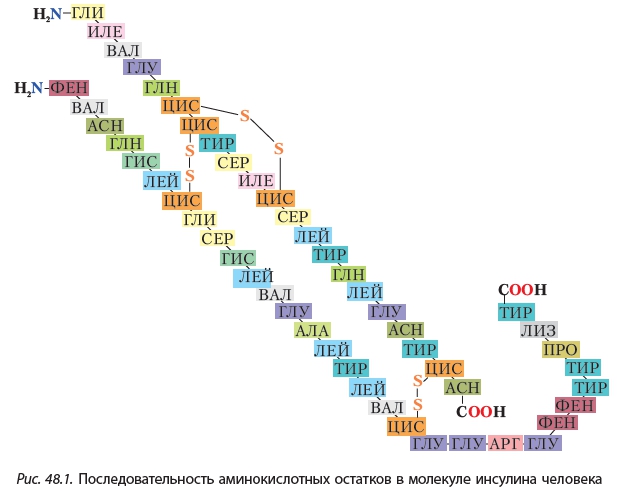

Остатки этих аминокислот расположены в макромолекуле белка в строго определённой последовательности (рис. 48.1).

Из рисунка 48.1 видно, что молекула белка инсулина состоит из двух полипептидных цепей, соединённых двумя дисульфидными мостиками (—S—S—). Каждая полипептидная цепь характеризуется строго определённой последовательностью аминокислотных остатков, причём остатки многих аминокислот встречаются в молекуле инсулина несколько раз. Например, из рисунка 48.1 видно, что остаток глицина (гли) встречается в молекуле инсулина дважды.

На первый взгляд может показаться, что использование 20 разных аминокислот для построения молекул белков существенно ограничивает разнообразие белковых структур. На самом деле количество комбинаций, которое можно составить, используя для построения полипептидных цепей 20 разных аминокислот, практически бесконечно. Например, если полипептидная цепь будет состоять из 100 аминокислотных остатков, то, используя для её построения 20 различных аминокислот, можно составить 20 100 комбинаций!

Читайте также: