Человек в искусстве 20 21 века сообщение

Обновлено: 31.05.2024

Современное искусство (англ. contemporary art) объединяет весь спектр течений, направлений и жанров, к которым обращались авторы с конца ХХ века до сегодняшнего дня. В условиях глобализации и развития технологий художники создают невероятно разнообразные произведения. В современном искусстве сложно найти общие черты и единые принципы — настолько оно индивидуально и разнопланово. Жанры и культурные традиции проникают друг в друга, а художники продолжают искать новые способы самовыражения и актуальные темы.

Современное искусство включает многочисленные художественные течения, сформировавшиеся в прошлом. Но к ним постоянно добавляются новые виды творчества. Вот приблизительный список направлений, возникших после 1990 года:

- GPS-рисование.

- Mission School.

- Superflat.

- Superstroke.

- Taring Padi.

- Verdadism.

- Альтермодерн.

- Арт-интервенция.

- Артивизм.

- Артхаусная игра. .

- Брендализм. .

- Гибридное искусство. .

- Движение китча.

- Девиантное искусство.

- Дефастенизм.

- Индидженизм.

- Интентизм.

- Информационное искусство.

- Искусство взаимоотношений. .

- Массюрреализм.

- Метамодернизм.

- Молодые британские художники.

- Нет-арт.

- Новая готика. .

- Новая лейпцигская школа.

- Новая эстетика.

- Пассионизм.

- Пост-интернет искусство.

- Постчерное искусство. .

- Псевдореализм.

- Ремодернизм.

- Скульптура возобновляемой энергии. .

- Стакизм. .

- Тактические медиа. .

- Циничный реализм.

- Эволюционное искусство.

- Эковенция.

Что называется современным искусством?

Современное искусство на Западе обозначается двумя терминами: art modern и contemporary art. Первый характеризует творческие процессы с конца XIX века примерно до середины прошлого столетия. Второй относится к произведениям с послевоенного до настоящего времени. Но и такого разделения уже недостаточно. Время идет, и бывшие вчера передовыми работы становятся историей. Особенно остро это чувствуют музеи современного искусства, поскольку их приобретения постепенно устаревают.

В настоящее время принято относить к контемпорари арт произведения, созданные за последние 50, 30 или 20 лет.

Характерные признаки современного искусства

Самые известные современные художники

В настоящее время продолжают работать многие признанные мастера, прославившиеся более 50 лет назад, но появляются и новые яркие имена. Вот лишь несколько самых известных современных художников, представляющих старое и новое поколения:

Культура исторически определенный уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Первоначально понятие культуры подразумевало целенаправленное воздействие человека на природу (обработка земли и прочее), а также воспитание и обучение самого человека.

Содержание работы

Введение 3

1. Сущность культуры 4

2. Человек как субъект и продукт культуры 11

3. Человек в культуре 20-21 вв. 13

Заключение 20

Список литературы 21

Содержимое работы - 1 файл

Ready1x_Человек в культуре 20-21 вв.doc

Культура – это весьма сложная, многоуровневая система. Принято подразделять культуру по ее носителю. Выделяют мировую и национальную культуры. Мировая культура – это синтез лучших достижений всех национальных культур различных народов. Национальная культура - синтез культур различных классов, социальных слоев и групп соответствующего общества.

Культуру часто определяют как “вторую природу”. Такое понимание восходит к античной Греции. Демокрит определял культуру как “вторую натуру”. Культура прежде всего природный феномен потому, что ее творец – человек – биологическое создание. Без природы не было бы культуры. Однако если бы человек не переступил пределов природы, он остался бы без культуры. Культура есть акт преодоления природы, выхода за границы инстинкта, сотворение того, что может надстроиться над природой. Культура предполагает спонтанный, свободный вид активности, преодолевающий видовую закрепленность. Для того чтобы создать культуру, человек должен был обрести некий дар. Получив этот дар, люди обрели совсем другую жизнь. Культура вовсе не безобидное приобретение человека. Ее рождение чревато неким возмездием, расплатой за приобретенное. Культура – надприродна, культура искусственна. Культура – это какой-то радикальный поворот в органическом развитии мира. Человек претворяет и достраивает природу. Культура – это формирование и творчество. Преобразуя окружающую его природу, человек одновременно перестраивает и себя самого. Чем шире его деятельность, тем более преобразуется, совершенствуется он сам. Человек в определенной мере есть природа. Нет чисто природного человека. Был и есть только “человек культурный” . Освоить природу означает овладеть не только внешней, но и внутренней, человеческой природой, то есть приобрести дар, которым не обладает никакое другое живое существо. Данную мысль выразил французский культуролог Ж. Бенуа. “Культура – это специфика человеческой деятельности, то, что характеризует человека как вид” .

Культура – это природа, которую “пересоздает” человек, утверждая посредством этого себя в качестве человека. Опосредующее связующее звено между культурой как творением человека и природой – деятельность, то есть разносторонняя, свободная активность человека, имеющая определенный результат. Разум, воля и чувства человека обуславливают такую активность. Культура определяется как результат всей человеческой деятельности. Но не всякая человеческая деятельность, а только определенная ее разновидность ведет к творению культуры.

2. Человек как субъект и продукт культуры

Не всякая деятельность творит культуру, а лишь та которая имеет смысл. Смысл же обнаруживается тогда, когда пробуждаются любознательность, желания разгадать секреты природы, обуздать ее силы. Немецкий мыслитель К. Маркс отмечал, осмысленной деятельности предшествует идеальный проект. Идея колеса возникает раньше, чем само колесо. Но тут и рождается творческая деятельность, невозможная без разума, без продвижения к смыслу.

Человек – уникальный творец, который стремится не только выполнить полуосознанные операции, но и придать смысл всей деятельности. Этим его деятельность и отличается от инстинктивных реакций. Но вот тут-то мы и сталкиваемся с удивительным фактом: оказывается, первоначально смысл был непосредственно связан с тем, что в человеческой культуре называется сакральным, божественным, культовым. Желание человека гармонизировать свои отношения с природой, понять их скрытое значение стало причиной появления религиозного сознания.

На это указывал П. А. Флоренский, производивший слово “культура” от слова “культ” – поклонение богам. Конечно, не надо понимать это так, будто все дал Бог – и небо, и землю, и культуру. Вникая в смысл своей деятельности, человек каждый раз как бы приподнимается над ней, как и над природой, отрывается от них, “возносится”, то есть тянется к преодолению своей “сращенности” с природой. Эта способность человека уникальна и поистине божественна 6 .

Для того чтобы проникнуть в тайну культуры. Надо выйти за ее пределы и отыскать критерии, которые находятся вне ее. Занимаясь жизнеустройством, человек далеко не всегда задается вопросом о предназначенности бытия и своей собственной судьбы. Иногда его активность лишена творческого начала, уподобляется инстинктивным реакциям. Когда в культуре иссякает живой творческий дух, она превращается в цивилизацию.

Деятельность человека разнообразна, и многообразны результаты, продукты человеческой активности. Но именно те деяния человека, которые содержат в себе напряженный творческий прыжок, прорыв в новое духовное пространство, вычитывание смысла в окружающем, непременно рождают святыни, ценности. Это, прежде всего мы и определяем как культуру. А ее результаты, уже “материализованные” в конкретных механизмах, сооружениях, орудиях труда и так далее, мы обычно относим к цивилизации.

В самой культуре есть некая тайная пружина. В человеческой деятельности многое рождается впервые как обнаружение смысла. Но многое служит процессу тиражирования однажды найденного.

Деятельность человека многообразна – это факт известный. Но далеко не всегда человеческая активность сопряжена с порывом в области духа. “Вторая природа” включает в себя и акты простого воспроизведения, копирования. Человек, который изобрел колесо, - творец культуры. Работник, который прилаживает колесо на оси, - человек цивилизации. Так обнаруживает себя проблема, которая в XX веке получила название “проблема культуры и цивилизации” . Цивилизация – это, условно говоря, вещественное воплощение культуры.

У человека есть инстинктивная программа, но в отличие от других живых существ у него есть и программа социальная. Инстинкт подсказывает, что нужно делать. В процессе эволюции получилось так, что у человека инстинкт перестал играть решающую роль в его приспособлении к природе.

Он пытается реализовать далеко не только те побуждения, которые являются инстинктивными. Культура в этом смысле выступает как продукт открытой, не завершенной человеческой природы. Пытаясь восполнить свою недостаточность для существования в природном мире, человек обратился к творческой, свободной деятельности. Вот почему с данной точки зрения культура предстает как совокупность смыслов и ценностей, рожденных творческой активностью человека.

Человек как носитель культуры не творит ничего как бы из пустоты. Он лишь образует и преобразует природное, стихийное. Вся человеческая деятельность – это работа его сознания, а сознание, мысль – это и культурное явление, и средство культурного творчества. Человеческие творения возникают первоначально в мысли, и лишь затем превращаются в знаки и предметы. В культуре всегда есть нечто конкретное: это определенный род и способ творчества. Поэтому в пространстве и времени существуют различные культуры, разные формы и очаги культуры.

3. Человек в культуре 20-21 вв.

Культура XX века - культура переломная, а не просто новый период ее истории. Эта культура кризисна в изначальном смысле слова, неправильно было бы видеть в ней только линейно восходящее движение. Старое и новое не располагаются в истории культуры в элементарной последовательности, а действуют во взаимном пересечении. В культуре XX века с чрезвычайной и во многом определяющей силой проявляются особенности, присущие именно и исключительно переломному времени. Они проявляются не только в том - что и как отражает искусство (ниже речь пойдет в основном об искусстве как важнейшей части искусства), не только в развитии охранительных тенденций и в новаторстве, отвергающим художественный опыт прошлого, вплоть до отрицания возможности воплотить новые идеи в изобразительной форме, - но и в общем потрясенном состоянии, в которое приходит искусство, теряющее на великих исторических рубежах старую и обретающую новую почву для своего развития.

Видоизменения, которые претерпевает культура XX века от этапа к этапу своего развития, концентрируются в стилевых, идейно-художественных явлениях и процессах. Но невозможно определить некий общий единый стиль искусства в XX в. и расположить в едином ряду стилевой эволюции все составляющие его художественные движения. Так скажем, кубизм не является следствием развития реализма рубежа ХIХ-XX вв. или же неореализм конца 40-х годов, не проистекает из абстракционизма или неоклассика 30-х годов и т.д. Более того, ни один из существующих в культуре XX в. даже самых крупных рядов стилевой революции не исчерпывает собой всего его развития и не охватывает это развитие в целом.

Так, например, привычная линия движения от постимпрессионизма к абстракционизму отвечает только одной стороне истории художественного процесса XX в.

Реальная история искусства XX в. показывает как одни из художественных движений, возникнув взрывоподобным образом, быстро исчерпывают себя, другие же устойчиво существуют на протяжении всех десятилетий XX в., лишь видоизменяясь на тех или иных этапах и в различных социальных и национальных условиях, как, например, неоклассика. В силу этих обстоятельств момент, когда возникает то или иное движение, далеко не всегда определяет его место в истории и художественных процессах XX в.

В конце XX в. в разных концах Европы почти одновременно возникло желание освободиться от смешения стилей, которое в течение почти полувека царило в архитектуре и прикладном искусстве.

Одно из стилевых движений, возникнув на рубеже веков, вошло большим мотивом в глубь XX в; оно общеизвестно под названиями "ар нуво" в Бельгии и Франции, "Югендштиль" в Германии, в русском языке его обозначили как "модерн", что значит современный.

Для стиля модерн характерно стремление к внешней декоративности. Как украшения, использовались растительные мотивы, однако в столь преобразованном виде, что в них трудно узнать реальное растение. Главная роль отводилась красивым плавным линиям, которые поодиночке или целыми пучками покрывали поверхность, поникшие лепестки, извивающиеся водоросли, ирис и всевозможные экзотические тропические цветы, которые изображались словно бы увядающими. Иногда среди растительных мотивов помещались грациозные женские фигуры.

Стиль модерн заключает в себе вполне отчетливую эстетическую программу, замысел всеобщих эстетических преобразований. В "чистом" и стало быть схематизированном виде она может быть представлена как идея сотворения прекрасного, которое не содержится в неудовлетворительной окружающей жизни. Такая программа может быть устремлена и в сторону искусства для искусства, естества, воспаряющего над скверной жизнью и в сторону преобразования этой жизни эстетическими средствами, на излечение ее болезней красотой. И в том и в другом случае единственным носителем прекрасного для нее служило само искусство; только в мире искусства создается (а не воссоздается, воплощается, отражается) истинная красота, прикосновение которой озаряет собой неэстетическое бытие.

Среди социально-художественных феноменов первой половины XX в. выделяется так называемая молодежная культура (субкультура), а также связанная в известной мере с ней массовая культура.

Проявление молодежной субкультуры было обусловлено совокупностью объективных и субъективных предпосылок, среди которых на первый план выдвинулась демографическая ситуация - возрастание удельного веса молодых людей в составе населения. Одна из закономерностей демографии состоит в том, что после опустошительных войн и катаклизмов рождаемость резко повышается: человечество зализывает раны и его коллективный организм ощущает прилив новых сил. Волна послевоенной рождаемости в Европе была особенно высока, и на рубеже 1950-1960 гг. необычайно большая часть общества оказалась состоящей из молодежи 13-19 лет.

Концепция молодежной субкультуры довольно подробно разработана западными социологами и ее основные идеи мы пытаемся изложить.

В этой концепции культура рассматривается как целостное образование, структуру которого образуют различные подсистемы, так называемые субкультуры. Среди них выделяют и молодежную культуру, порожденную индустриальным обществом с его развитыми потребительскими тенденциями.

На основе НТР к настоящему моменту сложилась чрезвычайно важная в социально-культурном отношении система массовой коммуникации, которая обладает эффективными способами влияния на духовное производство и потребление не только внутри отдельных национальных государственных организмов, но и открывает новые возможности для формирования более широких культурных общностей, так как позволяет легко преодолевать этнические и языковые барьеры. Она способна обеспечить массовое объединение широких, территориально рассредоточенных аудиторий, унификацию культурных потребностей 7 .

В совокупности современные каналы массовой коммуникации в состоянии обеспечить передачу всего комплекса общезначимой культурной информации (политической, научной, художественной) и наряду с другими институтами также хранение и распространение культуры, эффективно участвовать в формировании развитой личности.

В современных условия все глубже выявляется противоречивая сущность общества. Особенно часто обозначавшиеся в конце 70-х годов экономический, энергетический, политический и другие кризисы явились выражением новой стадии общего кризиса, неотделимого от тотальной деградации морали. Появившаяся на этой волне массовая культура особенно в 70-е годы получала резко отрицательную оценку в интеллектуальных кругах.

Наряду с каменными орудиями труда, памятники первобытного искусства являются важнейшим свидетельством того, что древний человек был способен к творчеству, созидал невероятные образы, наверняка наделенные для него глубоким смыслом. Конечно, прямого значения символов древних изображений нам обнаружить не удастся, но по наскальным рисункам, скульптурам из кости, петроглифам, дошедшим до нас, мы можем судить о том, как представлял самого себя человек той эпохи, что считал существенным и важным.

На смену условным и схематичным изображениям эпохи камня приходят более индивидуализированные образы следующих периодов, свидетельствующие о возрастании субъективности.

Образ человека в портретном жанре

В портретном жанре фиксируются качества и свойства, ценимые в рамках определенной культуры, определенного сообщества. Так, искусство становится зеркалом, в котором в обобщенном виде отражаются внешний облик и внутренний мир личности, типичной для своего времени.

Человек в модернизме (19 век — начало 20 века)

Особую картину образа человека создает искусство модернизма, опровергающее сложившиеся представления о человеке, заставляющее проникнуть в самые потаенные уголки души, вскрывающее самые отвратительные свойства человеческой натуры.

Романтизм

Очередной поворот к изучению себя произошел, пожалуй, в творчестве романтиков, пытающихся обнаружить в человеке нечто демоническое, обрисовать движения его души. Эстетическая программа предшественников новых модернистских движений — романтиков и символистов указывала на неоднозначность и двойственность человеческой натуры. Подобный опыт намечается в художественной прозе и поэзии, для которых характерен мотив двойничества. Важно то, что человек отныне пытается осмыслить свою тень. Важно также, что он чувствует в себе непроницаемую глубину, интуитивно ощущаемую как истинная суть человека, его подлинность. Человек более не понимает себя, не знает, кто он, не улавливает руководящих им импульсов, словно подчиняется непреодолимой силе, в нем находящейся. Очень показательна в этом смысле серия портретов душевнобольных, выполненная художником Т. Жерико в парижской клинике Сальпетриера. Это означает, что теперь появился интерес не только к различным проявлениям души, сложным, неоднозначным характерам, но и к аномальным, пограничным психическим состояниям.

Символизм

Живопись

Теория З. Фрейда

Теория З. Фрейда произвела переворот в искусстве. В живописи и литературе возникло течение, превратившее учение психоанализа в свою методологию. Пытаясь двигаться к внутреннему, достичь глубин, сюрреалисты вслед за З. Фрейдом представляют человека как существо, чья деятельность мотивирована исключительно подсознательными импульсами. Стараясь добраться до содержаний бессознательного, которые могут обнаруживать себя в сновидениях, фантазиях, бредовых и других состояниях, при которых власть сознания ослаблена, сюрреалисты активно использовали алкоголь и галлюциногенные вещества.

Сальвадор Дали

С. Дали обходился без этих средств и действовал иначе. Он погружался в полудрему, стараясь не заснуть и в то же время не бодрствовать. В таком состоянии он дожидался появления видений, которые потом переносил на полотно. Свой художественный метод он назвал паранойико-критическим, так как сами образы и их происхождение сродни бредовым видениям параноика. Но поскольку Дали словно наблюдал со стороны за своими иллюзиями, не отдаваясь им во власть, то он считал, что может критически к ним относиться. Художник утверждал, что понять эти фантазии и возникшие на их основе произведения не может никто: ни он сам, ни критики от искусства, ни простой зритель. Человек и здесь закрыт для познания. Чудовищные скрытые мысли и влечения, маниакальные идеи и извращенные желания — все это стало темой искусства. Человек больше не может лицемерно скрывать от самого себя тех страстей и пороков, которыми наделен и которые, похоже, есть часть его природы.

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Направления искусства XX – XXI веков. Презентация на заданную тему содержит 37 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Экспрессионизм При достаточно безобидном названии этот стиль содержит в себе такие эмоции как боль, разочарование и страх. Экспрессионизм породило само время в начале двадцатого века, как ответную реакцию на болезненные проявления тогдашней действительности. С помощью кисти художники совмещали свой протест с выражением мистического ужаса перед хаосом бытия. Отсюда и тяготение к иррациональности, обостренной эмоциональности и фантастическому гротеску, характерным для этого стиля. Экспрессионизм стремится не столько к отображению окружающего мира, сколько к выражению художественными способами эмоционального состояния автора.

Примитивизм — стиль живописи, зародившийся в XIX веке. Включает в себя обдуманное упрощение картины, которое делает её формы примитивными, как творчество ребёнка или рисунки первобытных времён.

Кубизм — модернистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, зародившееся в начале XX столетия во Франции. В основе кубизма лежит стремление художника разложить изображаемый трёхмерный объект на простые элементы и собрать его на холсте в двумерном изображении. Кубизм — модернистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, зародившееся в начале XX столетия во Франции. В основе кубизма лежит стремление художника разложить изображаемый трёхмерный объект на простые элементы и собрать его на холсте в двумерном изображении.

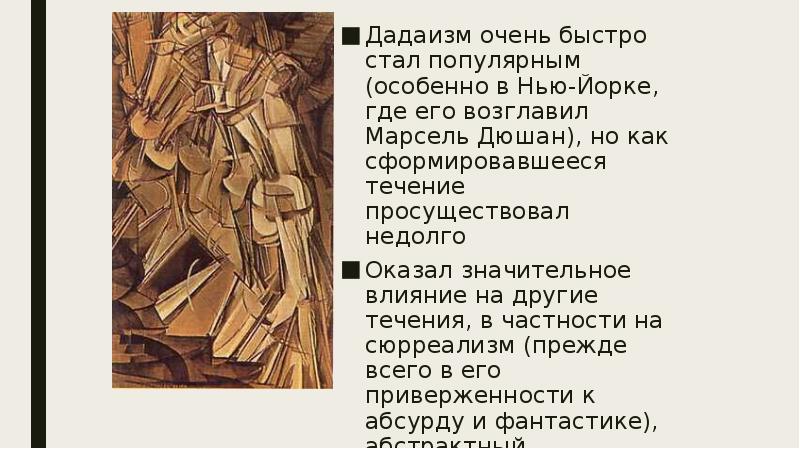

Дадаизм (dadaism) (франц. dada - деревянная лошадка), в переносном смысле - бессвязный детский лепет, авангардистское литературно-художественное течение в европейском и американском искусстве, возникшее как протест против традиционных моральных и культурных ценностей Дадаизм (dadaism) (франц. dada - деревянная лошадка), в переносном смысле - бессвязный детский лепет, авангардистское литературно-художественное течение в европейском и американском искусстве, возникшее как протест против традиционных моральных и культурных ценностей Возникновение группы дадаистов в 1916 году было связано с открытием артистического клуба – “Кабаре Вольтера” в Цюрихе Согласно наиболее распространённой версии, название течению было выбрано наугад - перочинным ножиком ткнули в страницу словаря, что вполне соответствовало иррациональному духу дадаизма

Дадаизм очень быстро стал популярным (особенно в Нью-Йорке, где его возглавил Марсель Дюшан), но как сформировавшееся течение просуществовал недолго Дадаизм очень быстро стал популярным (особенно в Нью-Йорке, где его возглавил Марсель Дюшан), но как сформировавшееся течение просуществовал недолго Оказал значительное влияние на другие течения, в частности на сюрреализм (прежде всего в его приверженности к абсурду и фантастике), абстрактный экспрессионизм и концептуальное искусство

Читайте также: