Сочинение на тему гумилев и ахматова

Обновлено: 25.06.2024

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Абзеппарова Е.В., магистрант БелГУ

Н. Гумилев и А. Ахматова: два стихотворения

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд

И руки особенно тонки, колени обняв.

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф .

Образы, которые относятся к лирическому герою:

вождь – демонизм, страсть, импульсивность, холодность, стойкость;

грот – высота духа, власть, тайна, основательность;

корабль - радость, надежда, свобода, творческий поиск, бегство от суеты, идея высоты;

парус – творческое дыхание, побуждение к действию, ветер, свобода, надежда, несвязанность мирскими заботами;

тропическим сад – можно ассоциативно представить как рай, место, где нет забот, где отношения людей идеальны;

травы – природная сила, естественность, уединение;

озеро – таинственность, загадочность, глубина, сосредоточение внутренних сил, созерцательность, тишина;

Образы, которые относятся к лирической героини:

дева – чистота, обещание рая, заботливость, тишина;

луна – посредник между небом и землей, покровительство матери, непостоянство, женственность, эйфория, мир мрака, обман;

земля – плодовитость, радость, покой, также – женское начало;

туман – неопределенность, неясность;

дождь – иллюзорность неприятностей, земные радости бытия;

плач – слезы, грусть, печаль, горе.

Все архетипы, которые относятся к герою передают нечто: страстное, радостное, таинственное, динамичное, духовное творческое; все, что относится к образу героини – грустное, бытийное, статичное, неопределенное, хотя – покровительственное заботливое. У поэта противопоставлено каждое слово, каждый образ, глаголы плачешь и послушай завершают ряд внутриобразных противопоставлений. Именно такое построение стихотворения позволяет понять одиночество и героя, и героини, их нежелание понять друг руга.

Состояние чувств не раскрывается непосредственно, оно передается психологически значимым жестом, движением, перечислением вещей.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,

И бег его плавен, как радостный птичий полет,

Я знаю, что много чудесного видит земля,

Когда на закате он прячется в мраморный грот. [№1: 43]

Я знаю веселые сказки таинственных стран

Про черную деву, про страсть молодого вождя,

Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,

Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

Повтор я знаю акцентирует наше внимание на личности автора. Эта строфа построена по принципу антитезы: первые две строки – экзотический мир героя, следующие строки – туманный Петербург героини. Образы девы и вождя противопоставляются.

И как я тебе расскажу про тропический сад,

Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав.

Ты плачешь? Послушай. далеко на озере Чад

Изысканный бродит жираф. [№1: 43]

Тропический сад и стройные пальмы опять воссоздают образ экзотического далекого места. Эпитет немыслимых говорит нам о некой сказке, т.е. немыслимый , значит, невозможный, трудный для того, чтобы представить (см. словарь Ожегова). Риторический вопрос показывает, что герой не слышит героиню и не хочет ее понять. Он настойчиво напоминает героине о себе, это показано с помощью глагольной формы повелительного наклонения послушай и приема умолчания после нее.

Кольцевая композиция усиливает внимание на образе жирафа, то есть на жизненной концепции автора, тогда как концепция героини противопоставляется на уровне внешних черт: грустный взгляд, руки особенно тонки, изысканный жираф, грациозная нега . Графическое построение текста сообщает читателю о гармоничном восприятии автором мира жирафа и мира грустноглазой женщины.

Мы видим, что героиня отстраненно говорит, казалось бы, о близком человеке, интимное и поэтическое начало у нее идет рядом с общечеловеческим.

Вероятно, для решения драматической ситуации, заявленной в стихотворении, недостаточно быть одаренным поэтом – сколь бы ни был велик талант поэта.

О личной драме Гумилева не пришло еще время говорить иначе как словами его собственных стихов: мы не знаем всех ее перипетий, и еще жива А. А. Ахматова, не сказавшая о ней в печати ничего. Из отдельных событий в жизни Гумилева в этот предвоенный период – период, о котором много вспоминали его литературные друзья – можно упомянуть его дуэль с Максимилианом Волошиным, связанную с выдуманной Волошиным “Черубиной де Габриак” и ее стихами. Об этой дуэли – вызов произошел в студии художника А. Я. Головина при большом скоплении гостей –

рассказал довольно подробно С. К. Маковский (см. его книгу “На Парнасе Серебряного Века”), а мне о ней рассказывал также бывший свидетелем вызова Б. В. Анреп.

Всему этому был положен конец в июле 1914 года, когда в далеком Сараеве раздался выстрел Гавриила Принципа, а затем всю Европу охватил пожар войны, и с него началась та трагическая эпоха, которую мы переживаем по ею пору. Об этом июле Ахматова писала:

Пахнет гарью. Четыре недели Торф сухой по болотам горит. Даже птицы сегодня не пели, И осина уже не дрожит. Стало солнце немилостью Божьей, Дождик с Пасхи полей не кропил.

Приходил одноногий прохожий

И один на дворе говорил: “Сроки страшные близятся. Скоро Станет тесно от свежих могил. Ждите глада, и труса, и мора, И затменья небесных светил.

Только нашей земли не разделит На потеху себе супостат: Богородица белый расстелит Над скорбями великими плат”.

Патриотический порыв тогда охватил все русское общество. Но едва ли не единственный среди сколько-нибудь видных русских писателей, Гумилев отозвался на обрушившуюся на страну войну действенно, и почти тотчас же (24- го августа) записался в добровольцы. Он сам, в позднейшей версии уже упоминавшихся “Пятистопных ямбов”, сказал об этом всего лучше:

И в реве человеческой толпы, В гуденьи проезжающих орудий, В немолчном зове боевой трубы Я вдруг услышал песнь моей судьбы И побежал, куда бежали люди, Покорно повторяя: буди, буди. Солдаты громко пели, и слова Невнятны были, сердце их ловило: “Скорей вперед! Могила так могила!

Нам ложем будет свежая трава, А пологом – зеленая листва, Союзником – архангельская сила”. Так сладко эта песнь лилась, маня, Что я пошел, и приняли меня И дали мне винтовку и коня, И поле, полное врагов могучих, Гудящих грозно бомб и пуль певучих, И небо в молнийных и рдяных тучах. И счастием душа обожжена С тех самых пор; веселием полна И ясностью, и мудростью, о Боге Со звездами беседует она, Глас Бога слышит в воинской тревоге И Божьими зовет свои дороги.

В нескольких стихотворениях Гумилева о войне, вошедших в сборник “Колчан” (1916) – едва ли не лучших во всей “военной” поэзии в русской литературе :- сказалось не только романтически-патриотическое, но и глубоко религиозное восприятие Гумилевым войны. Говоря в своем уже цитированном некрологе Гумилева об его отношении к войне, А. Я. Левинсон писал: Войну он принял с простотою совершенной, с прямолинейной горячностью. Он был, пожалуй, одним из тех немногих людей в России, чью душу война застала в наибольшей боевой готовности.

Патриотизм его был столь же безоговорочен, как безоблачно было его религиозное исповедание. Я не видел человека, природе которого было бы более чуждо сомнение, как совершенно, редкостно чужд был ему и юмор. Ум его, догматический и упрямый, не ведал никакой двойственности.

Н. А. Оцуп в своем предисловии к “Избранному” Гумилева (Париж, 1959) отметил близость военных стихов Гумилева к стихам французского католического поэта Шарля Пеги, который так же религиозно воспринял войну и был убит на фронте в 1914 году.

Если материал и наш сайт сочинений Вам понравились - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок!

После расстрела Гумилева Анна нашла в его библиотеке книжку французского роялиста Астольфа де Кюстина, которую он достал в Париже, когда слушал лекции в Сорбонне. На одной странице было подчеркнуто рукой Николая: “Правительство в России живое только враньем, так как и тиран, и раб пугаются правды… Они считают себя сильными, так как могут других превращать в жертвы”. Почему он подчеркнул эти слова? Весьма сильным было разочарование, которое он испытал, когда, доверившись новой власти, остался в России, чтобы стать просветителем рабочих и крестьян; когда на собственные глаза увидел, к чему приводит большевистский обман и лицемерие. Так же когда-то разочаровался в роялизме маркиз, где Кюстин. Увидев ужасную действительность царской России, он возвратился в Францию республиканцем. Гумилеву вернуться в Европу не судилось. * Ошибка была фатальной, * Бессонница. Гомер. * Тугие паруса. * Я список кораблей прочел до середины: * Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, * Что над Элладою когда-то поднялся… Гумилев любил эти строки, поэтическое откровение замечтавшегося в вечность Осипа Мандельштама, так как любил “Илиаду” и некогда с ней не разводился. Он возил ее в чемодане и когда путешествовал Африкой, где смотрел в лицо смерти, как лейтенант Глан, и когда служил кавалеристом на Западном фронте, где был ранен и два Георгиевских креста. Когда-то в Царскосельской гимназии, изучая античную историю, узнал, что с “Илиадою” навеки сдружился Александр Македонский. Возил гомеровскую поэму в ценном сундучке, а ложась спать, клал тот сундучок под подушку. Гимназист Николай Гумилев решил подражать Великому Александру. Сначала было юношеское принуждение, а потом “Илиада” так захватила его, что некоторые ее страницы он читал наизусть. Мужество ахейських воинов вдохновило на будущие испытания, на опасные путешествия. И вдобавок ощутил на себе влияние романа норвежца Гамсуна. * “Ничто не мучит, не гнетет меня, мне бы только уехать, куда - и сам не знаю, но дальнейшее, может быть, в Африку, в Индию. Потому что я могу жить только совсем один, в лесу” - эти слова Глана перекликались с мыслями юного Гумилева: цивилизация бесила его не меньше, чем гамсунивского персонажа. И при первой же возможности Гумилев отправляется в странствования. Добровольный скиталец и пилигрим, он прошел тысячу верст, побывал в трущобе Центральной Африки, пробивался сквозь чащи мадагаскарского леса, страдал от жажды, продвигаясь песками Сахары, увязал в трясине топкой Южной Абиссинии… Постоянное до боли в мышцах напряжение сил, риск, физические страдания… Чем объяснить все это? Жаждой приключений? Желанием подвергнуть испытанию свой характер, волю? Бегством из цивилизованного “рая”, которую описывал в своих романах “Господин” и “Смерть Глана” Кнут Гамсун? Очевидно, и тем, и вторым, и третьим. Но с единой поправкой - уверенностью лейтенанта Глана, который черпал свои силы в собственной гордыне и презрении к людям, - опорой в Гумилева в его блужданиях и испытаниях была вера у Бога, христианская любовь к людям. Анна это хорошо знала. Дети в семьи Гумилевых воспитывались в суровом соблюдении традиций православной религии. Мать часто ходила с ними к церкви поставить свечку перед иконой Божьей Матери. Более всего это нравилось маленькому Николаю. Позднее, будучи гимназистом, ходил в церковь сам и долго молился перед иконой Спасителя. Иисус Христос был морально-этическим идеалом Гумилева, а Новое Завещание, которое рассказывало о жизни и действии Спасителя, всегда был на его письменном столе. В поэтической новелле “Фра Беато Анджелико” он, в сущности, изложил свою мировоззренческую концепцию: * Есть Бог, есть мир, они живут вовек, * А жизнь людей - мгновенна и убога. * Но все у себя вмещает человек, * Который любит мир и верит у Бога. Немало стихов и поэм написал Гумилев под влиянием библейских сказов, евангельских притч. Любимейшие у Анны были его поэма “Блудный сын” и стих “Христос”. Ей нравилось, как он вдохновенно, в религиозном экстазе читал, будто псалом: * Здравствуй, пастырь! * Рыбарь, здравствуй! * Вас зову я навсегда. * Чтоб блюсти иную паству * И иные невода. * Лучше ль рыбы или овцы * Человеческой души? * Вы, небесные торговцы, * Не считайте барыши! * Ведь не домищ: в Галилее * Вам награда за труды, * - Светлый рай, что розовее * Самой Розовой звезды. Муза Далеких Странствований смущала воображение Гумилева. Она обещала: ты отыщешь свой “земной рай”,не худший за того, который нашел Гоген на острове Таите. Гумилев воспевал ожидаемый “рай”, он был его романтической песней мечтой: * Я знаю, веселил сказки таинственных стран, * О черную деву, о страсть молодого вождя, * Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман, * Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя… Так, Анна не верила в земной рай. Странствования Гумилева вызвали у нее раздражение. Она была молодой и стремилась к любви. У минуты одинокости, когда в далекой Африке он охотился на львов и носорогов, Анна упоминала в отчаянии свою первую любовь. Николай знал о существовании таинственного В.Г.К. (Владимира Голенищева Кутузова), но не ревновал. Он пренебрегал аристократов. Он уважал лишь таких, кто мог сам один ходить пустыней, слушать ужасное пение песков; подниматься у горы, где ревели неистовые водопады; пробиваться через чащи джунглей, где стыло сердце от воплей обезьян, которые попадались в когти хищников. Ему нравилось киевский архитектор Городецкий, возле дома которого он часто останавливался, когда прогуливался Печерскими улицами с Анною. Этот архитектор был такой же, как он, путешественник и такой же, как он, поэт. Только поэмы его были в камне. Дом, который притягивал к себе экзотическими животными скульптурами, был любимейший поэтическим произведением петербургского скитальца. За что она любила самовлюбленного В.Г.К.? На это она не ответила бы никогда. Первою любовь тяжело объяснить, как тяжело объяснить и первое разочарование, которое идет вслед за ним. Когда Гумилев получил от нее письма, он буквально прилетел из-за границы. На его лице не было улыбки победителя. На его лице была улыбка Одиссея, который мог бы сказать своему потомку: * Ну, собирайся со мной в дорогу, * Юноша светлый, мой сын Телемах! * Надо служит беспощадному богу, * Богу Тревоги на черных путях. * Снова полюбим влекущую даль мы * И золотом вот луны горизонт, * Снова увидим священные пальмы. * И опьяненный, клокочущий Понт. * Пусть не запятнано ложе цариц * Грешные к ней прикасались мечты. * Чайки белей и невинней зарницы, * Темной и страшной ее красоты. Анна понимала его, но не могла угождать. Ей казалось, что она может сделать его счастливым, если он услышит голос ее утомленного ожиданиями сердца. Когда он дарил ей стихи и даже этот, который начинался словами: “Из логова Змиева, из города Киева я взял не гоню, а колдунью…”, ее отравляла мысль, что стих этот он написал не для нее, а для проклятой Музы Далеких Странствований. Его бесконечные путешествия, она надеялась, должны были закончиться после рождения сына Льва, которого она ласково называла Львенком. Но ожидания были напрасными. Началось новое путешествие, опасное и страшное за все предыдущие, путешествие на войну. Он пошел добровольцем на фронт. Ей казалось, что это не храбрость, а очередное бегство от семейного уюта. И когда он вернулся в длинной кавалерийской шинели и в потертом мундире, на котором блестели скорбные Георгиевские кресты, она встретила его уж слишком холодно. Гумилев понял, что они должны развестись. Он и тогда улыбнулся, как вечный скиталец Одиссей: “Я всегда говорил, что ты абсолютно свободная и можешь делать все, что тебе захочется”. После этих слов он встал и пошел. * Углем наметил на левой стороне * Место, куда стрелять, * Чтоб выпустит птицу мою тоску * В пустынную ночь опять. Анна остановилась возле моста, на котором клодтовского коня старались взнуздать чугунные новолуния. Ряд воспоминаний взлетел вверх, как встревоженные чайки, и исчезла в тумане, который окутывал вечернюю Неву.

(399 слов) Эпоха серебряного века – эпоха расцвета российской культуры, которая затронула практически все сферы жизни общества. Живопись, музыка, литература и другие направления духовной сферы жизни людей были подвержены влиянию того эмоционально-духовного подъёма, который царил в обществе. Изменения в политической и экономической сферах, научные открытия оказали влияние на умы того времени. Серебряный век позволил нам узнать о людях, чьё творчество захватывает дух и будоражит сердца. Литература – одно из направлений, которое особенно развилось в тот период времени. Сейчас нам известно множество писателей серебряного века, один из них Н. С. Гумилёв.

Творчество поэта пестрит топонимами. Н. С. Гумилев часто путешествовал, в детстве он часто менял место жительства, летом жил в Рязанской губернии, в другое время года – в Царском селе, а потом вовсе переехал в Тифлис, а через несколько лет вернулся обратно в Царское Село. После учебы в гимназии, уехал в Париж. Там он завел полезные знакомства и начал активную творческую деятельность. Его давний знакомый, Валерий Брюсов, вскоре написал рецензию на сборники Гумилёва. Стихотворения напрямую отражают впечатления Гумилёва во время пребывания в различных уголках мира.

Вскоре после возврата на Родину, Гумилев создает “Цех поэтов” и объявляет о возникновении нового литературного течения – акмеизм. Вместе с супругой, Анной Ахматовой, он создает полноценное движение со своей идеологией и художественной ментальностью. Во время войны поэт получил несколько наград и позже возобновил свою литературную деятельность, однако в 1921 году был расстрелян по подозрению в контрреволюционном заговоре. Впрочем, поэт не скрывал своего отрицательного отношения к новой власти.

Творчество Николая Гумилёва, как и его современников, оказало сильное влияние на наследие русской культуры. Многие люди XXI века восхищаются творчеством поэтов тех лет. Сам Гумилев наградил Россию своими прекрасными произведениями, подарил духовной сфере жизни общества новые смыслы и мотивы. В его творчестве современный читатель может ощутить эмоции и внутренние переживания автора, когда он находился будь то в Париже, будь то на севере России или в родном Царском селе.

Автор: Михаил Сироткин

Автор: Самый Зелёный · Published 20.12.2018

Автор: Самый Зелёный · Published 16.12.2019

Автор: Самый Зелёный · Published 15.05.2021

Добавить комментарий Отменить ответ

Последнее

Архивы

Литрекон © 2022. Все права защищены.

ol:first-of-type > li:nth-child(4)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTYnIHN0eWxlPSdtYXJnaW46IDhweCAwOyBjbGVhcjogYm90aDsnPgo8IS0tIFlhbmRleC5SVEIgUi1BLTMzMDYzNS02IC0tPgo8ZGl2IGlkPSJ5YW5kZXhfcnRiX1ItQS0zMzA2MzUtNiIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6IGlubGluZS1ibG9jazsiPjwvZGl2Pgo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+CiAgICAoZnVuY3Rpb24odywgZCwgbiwgcywgdCkgewogICAgICAgIHdbbl0gPSB3W25dIHx8IFtdOwogICAgICAgIHdbbl0ucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgICAgICAgICAgWWEuQ29udGV4dC5BZHZNYW5hZ2VyLnJlbmRlcih7CiAgICAgICAgICAgICAgICBibG9ja0lkOiAiUi1BLTMzMDYzNS02IiwKICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbmRlclRvOiAieWFuZGV4X3J0Yl9SLUEtMzMwNjM1LTYiLAogICAgICAgICAgICAgICAgYXN5bmM6IHRydWUKICAgICAgICAgICAgfSk7CiAgICAgICAgfSk7CiAgICAgICAgdCA9IGQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOwogICAgICAgIHMgPSBkLmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpOwogICAgICAgIHMudHlwZSA9ICJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQiOwogICAgICAgIHMuc3JjID0gIi8vYW4ueWFuZGV4LnJ1L3N5c3RlbS9jb250ZXh0LmpzIjsKICAgICAgICBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgICAgICB0LnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIHQpOwogICAgfSkodGhpcywgdGhpcy5kb2N1bWVudCwgInlhbmRleENvbnRleHRBc3luY0NhbGxiYWNrcyIpOwo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4K' data-block='6'>

ol:first-of-type > li:nth-child(4)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTcnIHN0eWxlPSdtYXJnaW46IDhweCAwOyBjbGVhcjogYm90aDsnPgo8IS0tIFlhbmRleC5SVEIgUi1BLTMzMDYzNS03IC0tPgo8ZGl2IGlkPSJ5YW5kZXhfcnRiX1ItQS0zMzA2MzUtNyIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6IGlubGluZS1ibG9jazsiPjwvZGl2Pgo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+CiAgICAoZnVuY3Rpb24odywgZCwgbiwgcywgdCkgewogICAgICAgIHdbbl0gPSB3W25dIHx8IFtdOwogICAgICAgIHdbbl0ucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgICAgICAgICAgWWEuQ29udGV4dC5BZHZNYW5hZ2VyLnJlbmRlcih7CiAgICAgICAgICAgICAgICBibG9ja0lkOiAiUi1BLTMzMDYzNS03IiwKICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbmRlclRvOiAieWFuZGV4X3J0Yl9SLUEtMzMwNjM1LTciLAogICAgICAgICAgICAgICAgYXN5bmM6IHRydWUKICAgICAgICAgICAgfSk7CiAgICAgICAgfSk7CiAgICAgICAgdCA9IGQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOwogICAgICAgIHMgPSBkLmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpOwogICAgICAgIHMudHlwZSA9ICJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQiOwogICAgICAgIHMuc3JjID0gIi8vYW4ueWFuZGV4LnJ1L3N5c3RlbS9jb250ZXh0LmpzIjsKICAgICAgICBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgICAgICB0LnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIHQpOwogICAgfSkodGhpcywgdGhpcy5kb2N1bWVudCwgInlhbmRleENvbnRleHRBc3luY0NhbGxiYWNrcyIpOwo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4K' data-block='7'>

ul:first-of-type > li:nth-child(4)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTEwJyBzdHlsZT0nbWFyZ2luOiA4cHggMDsgY2xlYXI6IGJvdGg7Jz4KPCEtLSBZYW5kZXguUlRCIFItQS0zMzA2MzUtOSAtLT4KPGRpdiBpZD0ieWFuZGV4X3J0Yl9SLUEtMzMwNjM1LTkiIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OiBpbmxpbmUtYmxvY2s7Ij48L2Rpdj4KPHNjcmlwdCB0eXBlPSJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQiPgogICAgKGZ1bmN0aW9uKHcsIGQsIG4sIHMsIHQpIHsKICAgICAgICB3W25dID0gd1tuXSB8fCBbXTsKICAgICAgICB3W25dLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICAgICAgICAgIFlhLkNvbnRleHQuQWR2TWFuYWdlci5yZW5kZXIoewogICAgICAgICAgICAgICAgYmxvY2tJZDogIlItQS0zMzA2MzUtOSIsCiAgICAgICAgICAgICAgICByZW5kZXJUbzogInlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS05IiwKICAgICAgICAgICAgICAgIGFzeW5jOiB0cnVlCiAgICAgICAgICAgIH0pOwogICAgICAgIH0pOwogICAgICAgIHQgPSBkLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsKICAgICAgICBzID0gZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKTsKICAgICAgICBzLnR5cGUgPSAidGV4dC9qYXZhc2NyaXB0IjsKICAgICAgICBzLnNyYyA9ICIvL2FuLnlhbmRleC5ydS9zeXN0ZW0vY29udGV4dC5qcyI7CiAgICAgICAgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAgICAgdC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCB0KTsKICAgIH0pKHRoaXMsIHRoaXMuZG9jdW1lbnQsICJ5YW5kZXhDb250ZXh0QXN5bmNDYWxsYmFja3MiKTsKPC9zY3JpcHQ+PC9kaXY+Cg==' data-block='10'>

ul:first-of-type > li:nth-child(4)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTExJyBzdHlsZT0nbWFyZ2luOiA4cHggMDsgY2xlYXI6IGJvdGg7Jz4KPCEtLSBZYW5kZXguUlRCIFItQS0zMzA2MzUtMjQgLS0+CjxkaXYgaWQ9InlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0yNCIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6IGlubGluZS1ibG9jazsiPjwvZGl2Pgo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+CiAgICAoZnVuY3Rpb24odywgZCwgbiwgcywgdCkgewogICAgICAgIHdbbl0gPSB3W25dIHx8IFtdOwogICAgICAgIHdbbl0ucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgICAgICAgICAgWWEuQ29udGV4dC5BZHZNYW5hZ2VyLnJlbmRlcih7CiAgICAgICAgICAgICAgICBibG9ja0lkOiAiUi1BLTMzMDYzNS0yNCIsCiAgICAgICAgICAgICAgICByZW5kZXJUbzogInlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0yNCIsCiAgICAgICAgICAgICAgICBhc3luYzogdHJ1ZQogICAgICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB0ID0gZC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07CiAgICAgICAgcyA9IGQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iik7CiAgICAgICAgcy50eXBlID0gInRleHQvamF2YXNjcmlwdCI7CiAgICAgICAgcy5zcmMgPSAiLy9hbi55YW5kZXgucnUvc3lzdGVtL2NvbnRleHQuanMiOwogICAgICAgIHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgICAgIHQucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgdCk7CiAgICB9KSh0aGlzLCB0aGlzLmRvY3VtZW50LCAieWFuZGV4Q29udGV4dEFzeW5jQ2FsbGJhY2tzIik7Cjwvc2NyaXB0PjwvZGl2Pgo=' data-block='11'>

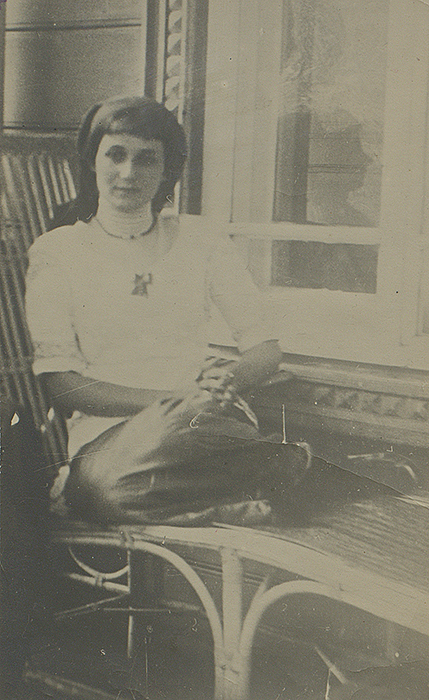

Анна Ахматова, около 1910 года © Heritage Images / Getty Images / Fotobank

22 сентября. Отъезд Гумилева на четыре месяца в Африку. Ахматова напишет стихотворение:

Он любил три вещи на свете:

За вечерней пенье, белых павлинов

И стертые карты Америки.Не любил, когда плачут дети,

Не любил чая с малиной

И женской истерики.

. А я была его женой.

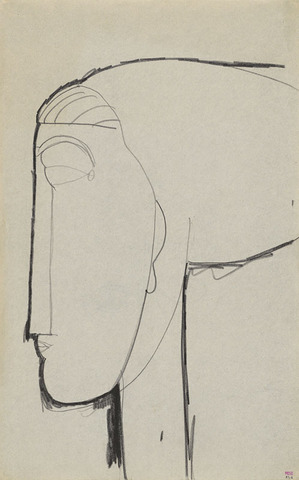

Поза Ахматовой на этом рисунке могла быть вдохновлена танисским сфинксом, выставленным в Лувре.

Вероятнее всего, на этот рисунок Модильяни вдохновила Анна Ахматова.

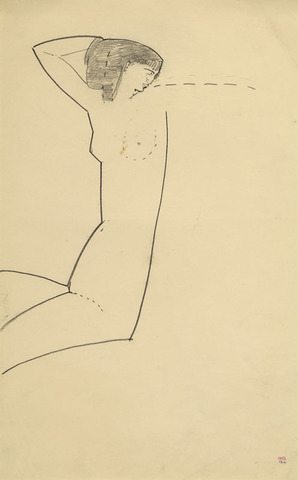

Исследователи полагают, что, в отличие от большинства анонимных кариатид Модильяни, лицо этой принадлежит Анне Ахматовой.

В Слепневе. Анна Ахматова (в центре), Мария Кузьмина-Караваева (слева от Ахматовой), Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (справа от Ахматовой) и другие. 1911 год © Российский государственный архив литературы и искусства

12 августа. Возвращаются в Петербург немного раньше намеченного срока

(по всей видимости, настояла Ахматова).

18 сентября. У Ахматовой и Гумилева родился сын Лев. В октябре Ахматова напишет четверостишие:

Загорелись иглы венчика

Вкруг безоблачного лба.

Ах! улыбчивого птенчика

Подарила мне судьба.

Только, ставши лебедем надменным,

Изменился серый лебеденок.

А на жизнь мою лучом нетленным

Грусть легла, и голос мой незвонок.

Около 12 октября. Гумилев был зачислен на романо-германское отделение историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета и переехал в съемную квартиру в Петербурге в Тучковом переулке.

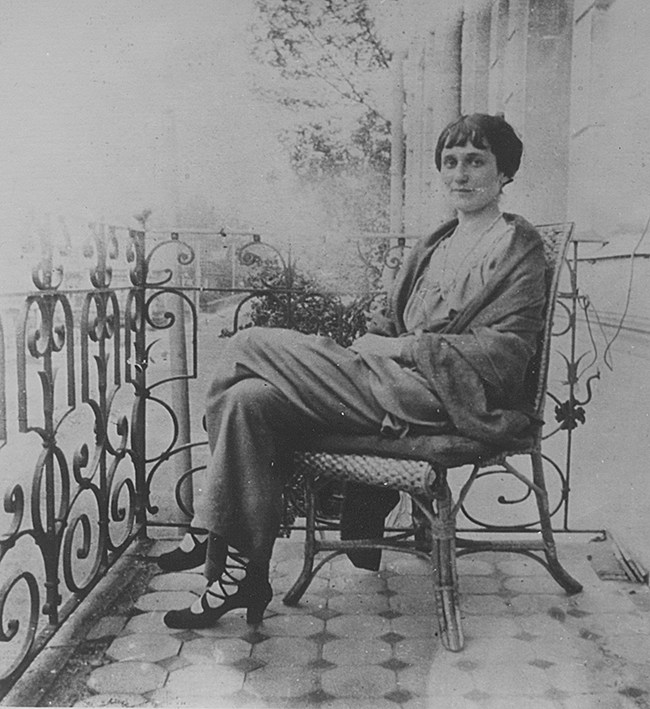

Анна Ахматова в Слепневе. 1913 год © Российский государственный архив литературы и искусства

7 апреля. Гумилев уехал в этнографическую экспедицию в Абиссинию.

Ничего не скажу, ничего не открою.

Буду молча смотреть, наклонившись, в окно.

Как-то раз и меня повели к аналою,

С кем — не знаю. Но помню — давно.

Анна Ахматова и Ольга Глебова-Судейкина. 1920-е годы © Heritage Images / Getty Images / Fotobank

Долетают редко вести

К нашему крыльцу,

Подарили белый крестик

Твоему отцу.Было горе, будет горе,

Горю нет конца,

Да хранит святой Егорий

Твоего отца.

Анна Ахматова и Николай Гумилев с сыном Львом. 1915 год © Российский государственный архив литературы и искусства

Март. На одном из дежурств Гумилев провел ночь в седле на сильном морозе и заболел воспалением почек. С высокой температурой и в бреду был отправлен на лечение в Петроград (лазарет деятелей искусств на Введенской улице, 1).

Анна Ахматова на балконе у художников Дмитрия Кардовского и Ольги Делла-Вос-Кардовской. Царское Село, 1915 год © Российский государственный архив литературы и искусства

Дай мне горькие годы недуга,

Задыханья, бессонницу, жар,

Отыми и ребенка, и друга,

И таинственный песенный дар —

Так молюсь за Твоей литургией

После стольких томительных дней,

Чтобы туча над темной Россией

Стала облаком в славе лучей.

Главное здание санатория в Хювинкяя. Открытка 1898 года © hyvinkaa.fi

Читайте также: