Языки синтетического и аналитического строя реферат

Обновлено: 25.06.2024

Выявление системных особенностей языка и случаев расхождения с русским.

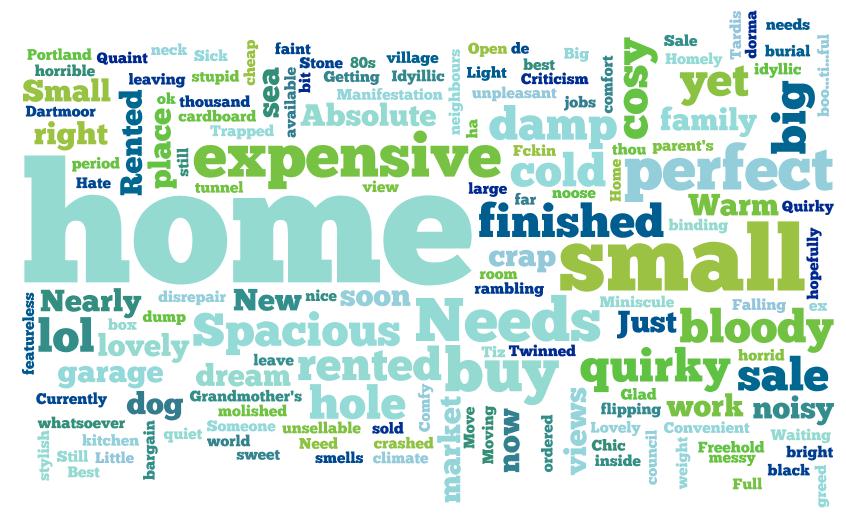

Особенности языков аналитического строя

* Конструкции с формальным подлежащим

* Стремление к лаконизму.

* Опредмечивание признаков и действий.

* Олицетворение неживых предметов.

* Контекстные значения глаголов to be и to have.

Конструкции с формальным подлежащим

Основное отличие синтетических языков от аналитических в рассматриваемом вопросе состоит в том, что, поскольку в аналитических языках существует постоянный порядок слов в предложении и обязательно наличие подлежащего (как и сказуемого), то даже безличные и неопределенно-личные предложения оформляются в них как личные.

Страдательные конструкции

Страдательный залог используется в английском языке значительно шире, чем в русском. В последнем пассивная форма носит, в сравнении с безличной, более официальный и скорее письменный, чем разговорный характер, а потому менее употребительна.

Стремление к лаконизму

Конверсия

Она дает прежде всего определенную морфологическую свободу, выражающуюся в том, что одно и то же слово может быть употреблено в качестве различных частей речи, а следовательно, и выступать в функции различных членов предложения. По контексту всегда нетрудно определить, какой частью речи является то или иное слово благодаря твердому порядку слов английского предложения.

blue — прилагательное — синий, голубой

blue — существительное — синий цвет, голубой цвет

blue — глагол — окрашивать в синий цвет; синеть

board — существительное — доска

board — глагол — настилать пол; обшивать досками

up — предлог — (вверх) по, в, на

up — наречие — вверх, наверх, наверху

up — глагол — поднимать

up — прилагательное — растущий, увеличивающийся;

следующий в большой город, столицу или на север

(о поезде, автобусе и т. п.) up — существительное — поезд, автобус и т. п., идущий

в большой город, столицу или на север*

Олицетворение неживых предметов

I am cold. Мне холодно.

Though he never said a brilliant or a witty thing, we should have been dull without him. Хотя он никогда не говорил ничего блестящего или остроумного, нам было бы скучно без него.

I am not quite clear about the rest of the story. Мне не совсем ясен конец этой истории.

Очевидно, что по аналогии с этими предложениями в английском языке оказались возможны предложения, в которых подлежащим является уже существительное, обозначающее предмет. При переводе на русский язык то, что служит подлежащим в английском предложении, становится обстоятельством места в русском.

Cyprus is rather hot in summer. Летом на Кипре очень жарко.

The roads will be slippery. На дорогах будет скользко.

Her voice was rapturous. В ее голосе звучал восторг.

Глагол to be

Русскому глаголу быть соответствует глагол to be в английском языке. В своем основном значении — 'находиться', как известно, глагол быть употребляется только в прошедшем и будущем времени, а в настоящем опускается.

Я был в комнате. Я буду в комнате. Я в комнате.

В английском предложении обязательно наличие глагола-связки и в настоящем времени.

I was in the room. I'll be in the room. I am in the room.

Приведем некоторые, наиболее важные из его многочисленных значений:

1) 'быть, присутствовать'

She'll be here all the day. Она пробудет здесь целый день.

Kitty was here for the holidays. Китти приезжала сюда на каникулы.

John was at the meeting, too. Джон также присутствовал на собрании.

2) 'происходить, случаться'

It was only last year. Это случилось только в прошлом году.

3) 'составлять, равняться'

Twice two is four. Дважды два — четыре.

How much is the hat? Сколько стоит эта шляпа?

5) 'состоять, заключаться.'

The trouble was we did not know her address. Беда состояла в том, что мы не знали ее адреса.

Глагол to have

Глагол to have, как и to be, шире по значению, чем русский глагол иметь .

Магу has a pencil in her hand. (наряду с: Mary is holding a pencil in her hand.) Мэри держит в руке карандаш.

The city has 100,000 inhabitants. Население города составляет 100 000 человек.

В такого рода предложениях при наличии подлежащего — действующего лица возможна и конструкция с there is .

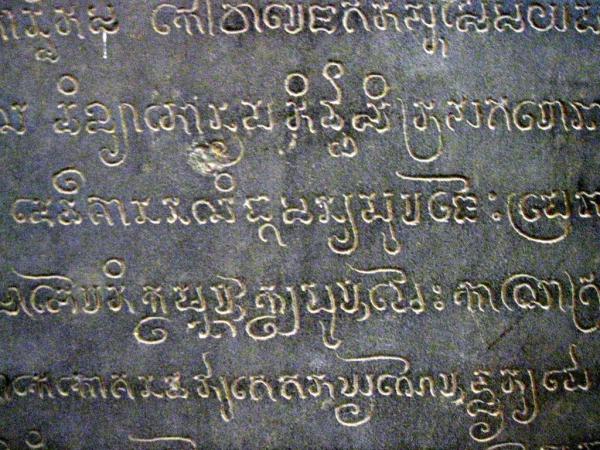

Основная и типологическая классификация языков мира: изолирующие (аморфные), аффиксирующие, инкорпорирующие языки. Концепция лингвистической относительности. Разные способы выражения грамматических значений. Сравнительное языкознание и общая грамматика.

| Рубрика | Иностранные языки и языкознание |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 07.05.2014 |

| Размер файла | 21,7 K |

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ ЯЗЫКОВ

Основная классификация языков мира

Типологическая классификация языков

Аналитический строй языков

Список использованной литературы

В работе рассматриваются особенности строя аналитических языков. Научный интерес рассматриваемой темы состоит в том, что, проникая в суть рассматриваемых лингвистических явлений, мы можем составить представление об образе мышления носителей того или иного языка, исходя из грамматического строя языка. Это ведет к более полному пониманию культурных и психологических особенностей носителей языка. Но в первую очередь изучение типологии языков с точки зрения аналитичности важно для лингвистики, особенно таких её разделов, как сравнительное языкознание и общая грамматика.

Основная классификация языков мира

Множественность языков обуславливает необходимость классификации. В современном языкознании разработано 4 классификации:

Первая основана на изучении языковой карты мира. Описывает границы распространения.

Вторая основана на исследовании функций и сфер использования языка (культурная, дипломатическая, язык образования и др.)

Самыми важными являются типологическая и генеалогическая классификации.

Типологическая (морфологическая) классификация языков

Типологическая (морфологическая) классификация языков, основана на данных морфологии независимо от генетической или пространственной близости, опираясь исключительно на свойства языковой структуры. Типологическая классификация языков стремится охватить материал всех языков мира, отразить их сходства и различия и при этом выявить возможные языковые типы и специфику каждого языка или группы типологически сходных языков, при этом опирается на данные не только морфологии, но и фонологии, синтаксиса, семантики.

Основанием для включения языка в типологическую классификацию языков является тип языка, то есть характеристика основополагающих свойств его структуры. Однако тип не реализуется в языке абсолютно; реально в каждом языке представлено несколько типов, то есть каждый язык политипологичен. Поэтому уместно говорить, в какой степени в структуре данного языка наличествует тот или иной тип; на этом основании предпринимаются попытки дать количественную интерпретацию типологической характеристики языка.

Наиболее принята следующая типологическая классификация языков:

2. Аффиксирующие языки, в грамматическом строе которых важную роль играют аффиксы. Связь между словами более грамматична, слова имеют аффиксы формообразования. Однако характер связи между аффиксом и корнем и характер передаваемого аффиксом значения в этих языках может быть разным. В связи с чем в аффиксирующих языках выделяют языки флективного и агглютинативного типа:

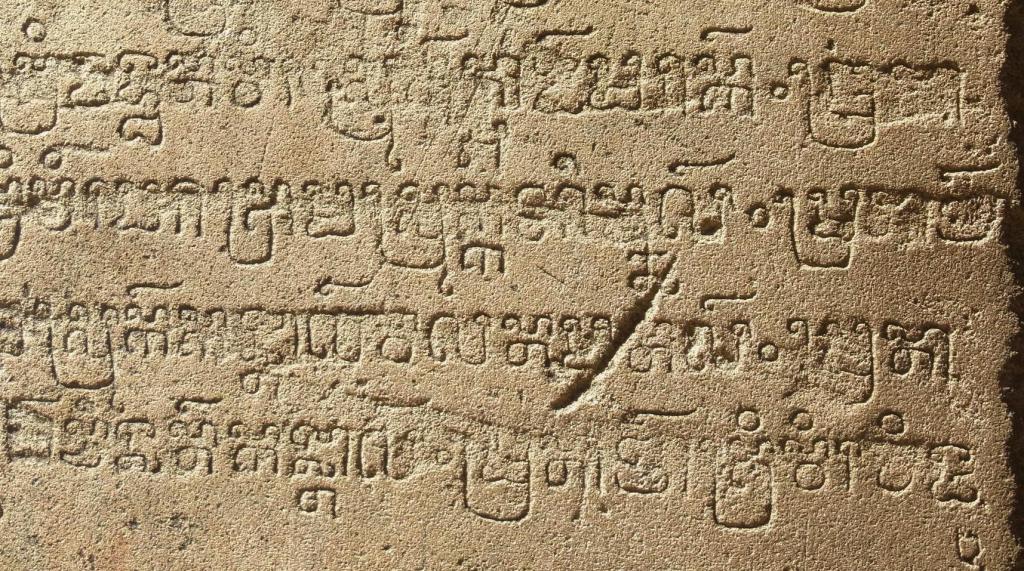

Типологическую классификацию языков нельзя считать окончательной главным образом из-за её неспособности отразить всю специфику отдельного языка с учётом его структуры. Но в ней содержится в неявной форме возможность её уточнения путём анализа других сфер языка. Например, в изолирующих языках типа классического китайского, вьетнамского, гвинейских наблюдаются односложность слова, равного морфеме, наличие политонии и ряд других взаимосвязанных характеристик.

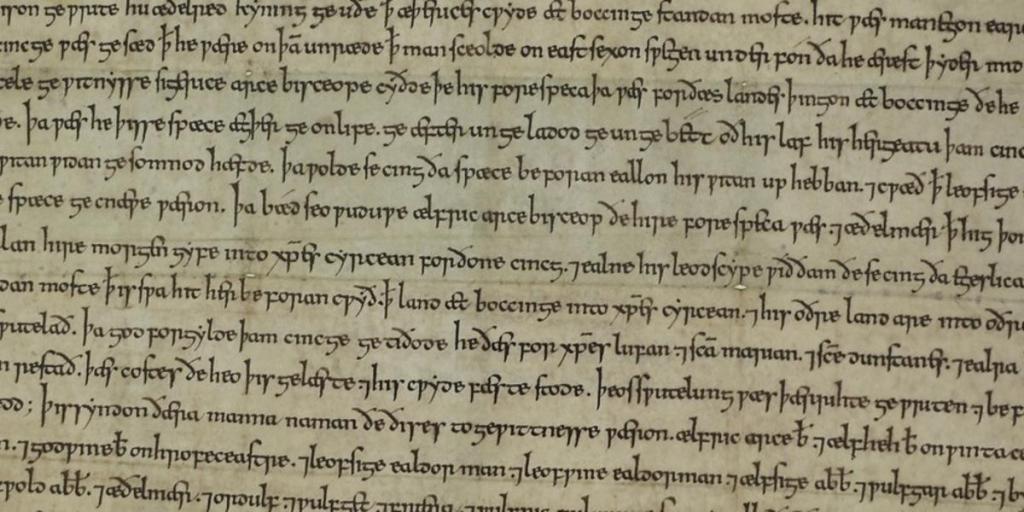

К типичным синтетическим языкам относятся древние письменные индоевропейские языки: санскрит, древнегреческий, латинский, готский, старославянский; в настоящее время в значительной мере литовский, немецкий, русский (хотя и тот и другой с многими активными чертами аналитизма); к аналитическим: романские, английский, датский, новогреческий, новоперсидский, новоиндийские; из славянских - болгарский.

Такие языки, как тюркские, финские, несмотря на преобладающую роль в их грамматике аффиксации, имеют много аналитизма в строе благодаря агглютинирующему характеру своей аффиксации; такие же языки, как арабский, синтетичны, потому что грамматика в них выражается внутри слова, но они скорее аналитичны по агглютинирующей тенденции аффиксации. Конечно, и в этом отношении бывают отклонения и противоречия; так, в немецком артикль - явление аналитическое, но он склоняется по падежам, - это синтетизм; множественное число существительных в английском выражается, как правило, один раз, - явление аналитическое.

Аналитический строй языков

буду писать : пишу : писал (категория времени)

писал бы : пишешь (и др.) : пиши (категория наклонения)

I am (was) writing : l write (wrote) и т. д. (категория вида)

(le) plus fort : fori (категория степеней сравнения)

Бывает и так, что в словах одного разряда какая-то граммема выражается посредством синтетической, а в словах другого разряда посредством аналитической формы. Ср. англ. strong 'сильный' сравнит, stronger превосх. strongest, easy 'нетрудный' easier easiest и т. д., но у многосложных прилагательных: interesting 'интересный' сравнит, more interesting превосх. the most interesting.

Формативы аналитических форм имеют сложную структуру: обычно они представлены сочетанием служебного слова (или нескольких служебных слов) и тех или иных аффиксов в составе знаменательного слова. Так, в русск. на столе форматив состоит из предлога на и окончания -/е/, а на стол из того же предлога и нулевого окончания. Отдельные компоненты такого сложного форматива могут быть соотнесены с отдельными компонентами сложного грамматического значения формы.

Интересно определение Реформатского А. А. аналитического в языках:

При аналитической тенденции грамматические значения отделяются от выражения лексических значений; лексические значения сосредоточены в самом слове, а грамматические выражаются либо сопровождающими знаменательное слово служебными словами, либо порядком самих знаменательных слов, либо интонацией, сопровождающей предложение, а не данное слово.

Слово аналитических языков выражает одно лексическое значение и, будучи вынуто из предложения, ограничивается только своими номинативными возможностями; грамматическую же характеристику оно приобретает лишь в составе предложения.

Немецкий язык: Die grossen Tische stehen - множественное число выражено четыре раза: артиклем (аналитически) и аффиксами в существительном (Tisch-e), в прилагательном (gross-en) и в глаголе (steh-en) (синтетически).

Русский язык: Большие столы стоят - множественное число выражено три раза: в существительном (стол-ы), в прилагательном (больш-ие) и в глаголе (сто-ят) (синтетически).

Английский язык: The great tables stand - множественное число выражено два раза: в существительном (table-s) (синтетически) и в глаголе - отсутствием -s (stand), указывающего на единственное число в настоящем времени (синтетически).

Казахский язык: Улкэн столдар - гур - множественное число выражено только один раз: в существительном (столдар) (синтетически).

Французский язык: Les grandes tables restent debout - множественное число выражено только один раз в артикле les [Iе] (аналитически).

Английский язык: Множественное число выражено в каждом примере только один раз:

the book - the books 1) в book - books только внешней флексией (нет внутренней флексии, и артикль не меняется)

the man - the men 2) в man - men только внутренней флексией; артикль в английском различать число не может.

В ходе проделанной работы были рассмотрены отличительные особенности языков аналитического строя (на примерах отдельных языков) и случаи перехода от одного строя к другому в ходе исторического развития языка. Как показывает изучение темы, языки синтетического строя и языки аналитического строя имеют в своей основе принципиально разные способы выражения грамматических значений. В то же время эти столь непохожие принципы в разных пропорциях действуют в любом языке, поэтому полностью синтетические или полностью аналитические языки не зафиксированы наукой.

Список использованной литературы

1.Кодухов В.И. Введение в языкознание: Учебник для студентов пед. вузов. -- М., Просвещение, 1979.

Подобные документы

Родословное древо языков и как его составляют. Языки "вставляющие" и языки "изолирующие". Индоевропейская группа языков. Чукото-камчатские и другие языки Дальнего Востока. Китайский язык и его соседи. Дравидские и прочие языки континентальной Азии.

реферат [45,6 K], добавлен 31.01.2011

Понятие классификации языков. Генеалогическая, типологическая и ареальная классификация. Крупнейшие семьи языков мира. Поиск новых видов классификации. Индоевропейская семья языков. Семьи языков народов Юго-Востока Азии. Проблема вымирания языков мира.

реферат [1,8 M], добавлен 20.01.2016

Особенности генеалогической классификации. Общие черты родственных языков. Их разделение по признаку исторического родства. Основные языковые семьи. Типы языков по морфологической классификации (изолирующие, агглютинативные, флективные, инкорпорирующие).

статья [24,0 K], добавлен 21.12.2017

Вильгельм фон Гумбольдт как основоположник теоретического языкознания. Главные аспекты для разграничения исследований языков. Языковая картина мира в концепции Й.Л. Вайсгербера. История появления и особенности гипотезы лингвистической относительности.

реферат [45,9 K], добавлен 05.02.2012

Классификации языков мира, их критерии и факторы. Сущность типологической и генеалогической классификации языков, их разновидности и отличительные характеристики. Языковые семьи, ветви и группы в современном мире. Возникновение индоевропейских языков.

Кольцова Ольга Николаевна

Балтийский Федеральный университет им. И. Канта

студентка 3-го курса Института социально-гуманитарных технологий и коммуникаций

Аннотация

В работе рассматриваются особенности строя синтетических и аналитических языков, а также различия этих языковых типов. Научный интерес рассматриваемой темы состоит в том, что, проникая в суть рассматриваемых лингвистических явлений, мы можем составить представление об образе мышления носителей того или иного языка, исходя из грамматического строя языка. Это ведет к более полному пониманию культурных и психологических особенностей носителей языка. Но в первую очередь изучение типологии языков с точки зрения их синтетичности и аналитичности важно для лингвистики, особенно таких её разделов, как сравнительное языкознание и общая грамматика.

Koltsova Olga Nikolaevna

Immanuel Kant Baltic Federal University

the 3d year undergraduate, the Institute of the social technologies, Arts and communication

Abstract

The paper discusses the features of failure of synthetic and analytic languages, as well as the differences between these types of language. Scientific interest in the topic is that, penetrating into the essence of the linguistic phenomena under consideration, we can get an idea of the mindset of speakers of a language, based on the grammatical structure of the language. This leads to a more complete understanding of the cultural and psychological characteristics of the speakers. But first and foremost the study of language typology in terms of their synthetical and analytic important for linguistics, especially its sections such as comparative linguistics and general grammar.

Исследованием типологии языков занимались в разное время такие выдающиеся лингвисты, как А. Шлейхер, Э. Сепир, Дж. Гринберг, а также А. А. Реформатский, Головин Б. Н., Маслов Ю. С. и многие другие. Тема актуальна и сейчас, и будет актуальна в будущем, поскольку языки развиваются непрерывно, и с развитием в них происходят изменения уровней синтетичности и аналитичности, что интересует языкознание.

1. Типологическая классификация языков

Согласно Маслову Ю. С.: «Наиболее разработанной является морфологическая типология, учитывающая ряд признаков. Из них самыми важными являются: 1) общая степень сложности морфологической структуры слова и 2) типы грамматических морфем, используемых в данном языке, в частности в качестве аффиксов. Оба признака фактически фигурируют уже в типологических построениях XIX в., а в современном языковедении их принято выражать количественными показателями, так называемыми типологическими индексами. Метод индексов был предложен американским лингвистом Дж. Гринбергом, а затем усовершенствован в трудах ученых разных стран

Т. И. Вендина так же, как и Ю. С. Маслов, отмечает, что самая известная из типологических классификаций – морфологическая классификация языков. Согласно её исследованию, языки делятся по способу соединения морфем, выражающих то или иное грамматическое значение на три основных типа:

2) аффиксирующие языки, в грамматическом строе которых важную роль играют аффиксы. Связь между словами более грамматична, слова имеют аффиксы формообразования. Однако характер связи между аффиксом и корнем и характер передаваемого аффиксом значения в этих языках может быть разным. В связи с чем в аффиксирующих языках выделяют языки флективного и агглютинативного типа:

© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Внушительное количество существующих или когда-либо существовавших языков неизбежно нуждается в классификации, одной из которых является разделение языков на синтетические и аналитические. Хотя существование этих двух типов является общепризнанным, о критериях, послуживших основой такой классификации, все еще ведутся дискуссии. Связано это с тем, что аналитичность или синтетичность языка можно вывести как из морфологических соображений, так и синтаксических.

Морфология

Этот раздел языкознания изучает грамматические формы слов. Существует две главные стратегии их образования: использование различных морфем (префиксов, аффиксов и флексий) или служебных слов. Соотношение между количеством морфем и количеством значащих слов в произвольно выбранном отрезке текста показывает индекс синтетичности языка. Американский лингвист Джозеф Гринберг подсчитал это соотношение. Для вьетнамского оно составляет 1,06 (то есть в отрезке текста длиной в 100 слов удалось обнаружить всего лишь 106 морфем), а для английского - 1,68. В русском языке индекс синтетичности колеблется от 2,33 до 2,45.

Метод Гринберга для установления разницы между аналитическими и синтетическими языками называется квантитативным. Он предполагает, что все языки с индексом синтетичности от 2 до 3 можно относить к синтетическим. Языки, для которых индекс меньше, являются аналитическими.

Синтаксис

Отсутствие морфологического показателя словоформы требует более строгого порядка слов, который позволяет устанавливать грамматические связи между лексемами. Уже из самого названия можно определить, какие языки называются языками аналитического строя: чтобы понять, о чем идет речь, нужно провести некоторый анализ высказывания, определить, что к чему относится. Помимо жесткого порядка слов, необходимо обращать внимание на интонацию. Если, например, в английском вопросительные предложения вводятся с помощью служебных слов, то в русском установить различия можно только с помощью интонации (например, "Мама пришла" и "Мама пришла?").

Грамматика

Синтаксические и морфологические принципы выделения аналитических и синтетических языков невозможно рассматривать отдельно. Нужно учитывать грамматический строй языка в целом, поскольку граница между двумя типами передачи информации часто выглядит зыбкой. Если в отношении английского можно уверенно сказать, что это язык аналитического строя (окончания -(e)s, -(e)d, -ing - вот, пожалуй, и все, что сразу вспоминается из английских морфем), то с русским ситуация сложнее: мы видим как активное использование флексий (например, падежные окончания), так и вспомогательных глаголов (в образовании будущего времени глаголов несовершенного вида). Сходная ситуация наблюдается и в других синтетических языках. Как и морфология, синтаксис - это лишь один из многих аспектов грамматики. И эти два раздела языкознания тесно связаны. Поэтому разницу в языках аналитического и синтетического строя можно установить лишь с позиций комплексного изучения грамматики.

Артикль

В качестве примера можно привести развитие артиклей. В подавляющем большинстве языков неопределенный артикль развивается из количественного числительного "один", а определенный - из указательного местоимения. Первоначально он играет синтаксическую роль: показывает, известен или не известен предмет слушающему. Но постепенно артикль приобретает и морфологическую роль, показывая род, число, а порой и падеж существительного. Особенно ярко это наблюдается в немецком языке, где артикль, как служебное слово, показывает морфологические характеристики существительного, но при этом он изменяется, присоединяя различные флексии. С учетом этой особенности немецкий язык - синтетический или аналитический? Для ответа требуется изучение именно грамматики в ее совокупности. Индекс Гринберга для немецкого языка демонстрирует его пограничное положение: 1,97.

Язык в развитии

Развитие сравнительного языкознания позволило лингвистам сформулировать принципы реконструкции языка, благодаря которым можно ознакомиться с грамматическим строем дописьменных языков. Благодаря этому известно, что связи между словами праиндоевропейского языка выражались с помощью присоединения различных морфем. В письменных языках наблюдается та же ситуация: латынь - явно синтетический язык, но возникшие на ее основе английский или французский ныне считаются аналитическими.

Фонетика

Простейшее объяснение этому состоит в изменении фонетического строя. Уже на этапе поздней латыни флексии, выражающиеся преимущественно гласными звуками, начинают произноситься нечетко, что ведет к унификации морфологических форм. Поэтому возникает необходимость в дополнительном маркировании грамматических связей: всю большую роль приобретают предлоги, вспомогательные глаголы и быстро развивающаяся категория артикля. Часто можно встретиться с ошибочным утверждением, что английский язык попросту утратил все падежи, кроме именительного (Subjective Case) и притяжательного (Possessive Case), возникшего на базе родительного. Иногда выделяется и винительный падеж (Objective Case). Но на самом деле произошло не отмирание падежей древнеанглийского языка, а их слияние. Нынешний общий падеж в английском сохранил в себе формы как древнего именительного, так и дательного падежей.

От анализа к синтезу

Существует и обратный процесс. Будущее время латинского языка образовывалось синтетически, но с изменением произношения всего его формы стали звучать одинаково. Как уже говорилось, в этом случае грамматика подстраивается под этот процесс, позволяя использование форм глагола habere в качестве вспомогательных. Эта особенность перешла в формирующиеся романские языки, однако ее эволюция на первый взгляд выглядит неожиданной. В испанском формы глагола haber стали окончаниями времени Futuro Simple de Indicativo, слившись с основой инфинитива. В результате возникли любимые (за их простоту) каждым изучающим испанский язык человеком формы будущего времени: comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán, в которых окончания -é, -ás, -á, -emos, -éis, -án свидетельствуют о том, что когда-то это время образовывалось с помощью вспомогательного глагола. Здесь уместно вспомнить и значение ударения и интонации для различения форм: такими же, но только безударными окончаниями образуется форма Futuro Simple de Subjuntivo.

Разновидности синтетических языков

Прежде преимущественно говорилось о синтетических языках такого типа, где главным инструментом формообразования является флексия. Необходимо заметить, что такая стратегия как раз требует использования различных служебных слов для уточнения грамматических связей. Например, русское слово "дом" имеет нулевое окончание, характерное как для именительного, так и для винительного падежа. Поэтому, чтобы продемонстрировать, что "дом" является не субъектом, а объектом действия, требуется использование различных предлогов.

Во флективных языках за одной флексией не закреплено конкретного морфологического значения. Окончание -а в русском языке может выражать:

- именительный падеж единственного числа существительных 1-го склонения;

- родительный падеж единственного числа существительных 2-го склонения (а для одушевленных еще и винительный);

- именительный падеж множественного числа некоторых существительных мужского и среднего рода;

- женский род в формах прошедшего времени глаголов.

Но флективностью способы маркирования грамматических связей в синтетических языках не исчерпываются. Существуют агглютинативные языки, в которых словоформы создаются путем последовательного присоединения различных суффиксов и префиксов, за которыми закреплено лишь одно грамматическое значение. Например, в венгерском языке суффикс -nak- выражает только значение дательного падежа, а -aren- в баскском - родительного.

Примеры синтетических языков

Наиболее яркими примерами выражения грамматических связей с помощью флексий могут похвастать латынь (особенно классического периода), древнегреческий и санскрит. Некоторые языки по этому признаку выделяются в полисинтетические, где использование служебных слов и вспомогательных глаголов практически не встречается. Такие языки составляют целые семьи, например, чукотско-камчатские или эскимосско-алеутские.

Отдельно следует сказать о славянских языках. Выше упоминалась проблема отнесения русского языка к синтетическому или аналитическому типу. Его развитие характеризуется последовательным размыванием системы глагольных времен (от старославянского осталось лишь настоящее, некоторые формы прошедшего и будущего) при сохранении разветвленной системы склонения именных частей речи. Все же можно с определенной долей уверенности говорить, что литературный русский язык является синтетическим. В некоторых диалектизмах наблюдается расширение аналитизма, выражающееся в формировании перфектных форм глагольных времен (например, "у меня корова подоена" вместо "я подоила корову", где конструкция "у меня" соответствует глаголу обладания "иметь", использующегося в построении перфектных форм).

Та же ситуация наблюдается и в других славянских языках за исключением болгарского. Это единственный славянский язык, в котором исчезла флективная стратегия склонения именных частей речи и сформировался артикль. Впрочем, некоторые тенденции к появлению артикля наблюдаются в чешском языке, где указательное местоимение ten и его формы для других родов предваряют существительное с целью указать на его известность слушателю.

Читайте также: