Теория социальной системы т парсонса реферат

Обновлено: 01.06.2024

Видное место среди наиболее известных социологов XX века принадлежит профессору Гарвардского университета Толкотту Парсонсу (1902-1979). В своем стремлении создать общую теорию систем действия, опирающуюся на принципы изменения, интеграции и стабильности, он предлагал альтернативу марксистскому пониманию первенствующего значения революции и радикального преобразования мира. Единая идея его работ в том, что социальная реальность, несмотря на сложность и противоречивость, организована рационально и обладает системным характером. С точки зрения Парсонса, социологическая теория занимается явлениями институционализации образцов ценностных ориентаций, а также мотивационными процессами, протекающими в социальной системе.

Любую социальную систему можно представить в двух ее неразрывных аспектах. С одной стороны, она выступает как структура, т.е. как ряд единиц или компонентов со стабильными свойствами. В этом выражается статика системы, составляющая объект ее синхронного аспекта исследования. С другой стороны, система предстает как ряд событий, процессов, в ходе которых нечто происходит, изменяя некоторые свойства и отношения между структурными единицами.

Эти изменения составляют в своей совокупности динамику системы, служащую объектом диахронного аспекта ее исследования. Если рассматривать социальную систему с точки зрения ее структуры, то минимальной единицей такой системы является роль участвующего индивидуального субъекта действия, а минимальное отношение представляет собой стандартизированное взаимодействие, когда ориентируясь на других, и наоборот, каждый является объектом для всех остальных. Таким образом, даже на самом своем элементарном уровне социальная система предстает в органической взаимосвязи структуры и событий, с ней происходящих, т.е. изменений, связанных с действием.

1. Действующее лицо (актор), т.е. субъекта действия, наделенного стремлением действовать, имеющего определенные цели, способного описать способы их достижения и осуществить их.

2. Ситуационное окружение - изменяемые и неизменные факторы окружения, по отношению к которым направлено действие и от которых оно зависит.

Но когда возникают символические системы, способные стать посредниками в коммуникации, можно говорить о началах культуры, которая становится частью систем действия соответствующих действующих лиц. Поэтому Т. Парсонс рассматривает социальные системы только на таком уровне их развития, где системы взаимодействия между действующими лицами и определенными ситуациями включают в себя общепринятую систему культурных символов. Таким образом, социальная система состоит из множества индивидуально действующих лиц и их коллективов, взаимодействующих друг с другом в определенной ситуации, а их отношение к ситуации, включая отношение друг к другу, определяется и опосредуется системой общепринятых символов, являющихся элементами культуры.

Ситуационное окружение действующих субъектов состоит из определенного числа социальных, культурных и физических факторов, делающих возможным действие, но вместе с тем ограничивающих пространство совершаемого действующим лицом выбора.

Первым фактором ситуационного окружения, считает Т. Парсонс, является биологический организм, первичной структурной характеристикой которого выступает не анатомическое строение, а видовой тип организма, рассматриваемый с точки зрения физических требований органической жизни. Первичными среди этих проблем являются обеспечение пищей и жильем, а также разделение на два пола, влияющего на все человеческие действия. С этим тесно связаны технологические процессы, очевидным образом служащие реализации человеческих потребностей и желаний. Этот фактор включает в себя общие органические процессы, которые обеспечивают адекватное функционирование личности, в особенности в отношении к комплексам родства, места жительства и здоровья. А это означает, что данный фактор ситуационного окружения рассматривается Т. Парсонсом не в физическо-биологическом смысле, а в смысле социетальном, т.е. преобразованном решающим влиянием социальной системы.

Вторым фактором ситуационного окружения действующей системы является, согласно Т. Парсонсу, система культуры. Ядром общества как системы, выступает структурированный нормативный порядок, посредством которого организуется коллективная жизнь популяции, т.е. всех членов общества. Этот порядок состоит из культурных объектов, представляющих собой символические элементы культурной традиции: идеи, верования, ценности, нормы и правила. Именно он задает понимание члена общества, которое проводит различие между людьми, принадлежащими обществу и не принадлежащими к нему. Поэтому для выживания и развития социальное сообщество должно поддерживать единство общей культурной ориентации, в общем разделяемой (хотя и не обязательно единообразно и единодушно) его членами в качестве основы их социальной идентичности.

Т. Парсонс подчеркивает социетальную сущность культурной системы. Несмотря на большие способности человеческого организма к обучению и к созданию отдельных культурных элементов, ни один человек сам по себе, вне взаимодействия с другими людьми, не в состоянии создать культурную систему. Дело в том, что главные образцы культурных систем изменяются только на протяжении жизни многих поколений, их всегда придерживаются относительно большие группы людей, они никогда не являются принадлежностью одного или нескольких индивидов. Индивид всегда развивается так, что может внести в них побочное творческое (созидательное или разрушительное) изменение. Именно общие культурные образцы, которых придерживается большинство членов общества, обеспечивают системы действий высокоустойчивыми структурными опорами, аналогичными той устойчивости, которую создает генетический код биологического вида.

Т. Парсонс считает, что в границах, определяемых биологическими факторами, в частности генетикой, человека как определенного вида, и упорядочивающими культурными образцами, располагаются возможности для данных индивидов и их групп развивать независимые, свойственные только той или иной личности, структурированные поведенческие системы. Поскольку индивид обучается определенным стереотипам, нормам и правилам поведения в контексте определенной культурной системы, его усвоенная посредством научения поведенческая система (которая в сущности своей является его личностью) имеет общие с другими личностями черты, например, язык, на котором он привык говорить.

Каждый индивид обладает генетически определенным биологическим организмом, вместе с тем каждый индивид усваивает что-то из общей с другими индивидами культуры. Но в то же время его организм и его окружение - физическое, социальное и культурное — всегда в определенных аспектах уникальны. Поэтому личность в качестве определенной социальной системы не сводима ни к организму, ни к культуре. Личность, согласно Т. Парсонсу, образует аналитически независимую структуру, являющуюся третьей и важнейшей подсистемой более общей системы действия.

Эти функции таковы:

1. Адаптация, нацеленная на установление отношений между системой действий и окружающей ее средой. С помощью адаптации система: а) приспосабливается к окружающей среде и к ее ограничениям; б) приноравливает ее к своим потребностям.

2. Целедостижение заключается в определении целей системы и мобилизации энергии и ресурсов для ее достижения.

3. Интеграция представляет собой стабилизирующий параметр системы. Она направлена на поддержание координации между частями системы, ее связности, на защиту ее от резких изменений и крупных потрясений, и осуществляет тем самым воспроизводство образца.

4. Любая система действий должна обеспечивать необходимую мотивацию своих акторов (действующих субъектов). Она располагает запасом мотиваций — накопителем и источником не обходимой энергии. Эта функция направлена на обеспечение со

хранения верности акторов нормам и ценностям системы и на то,

|

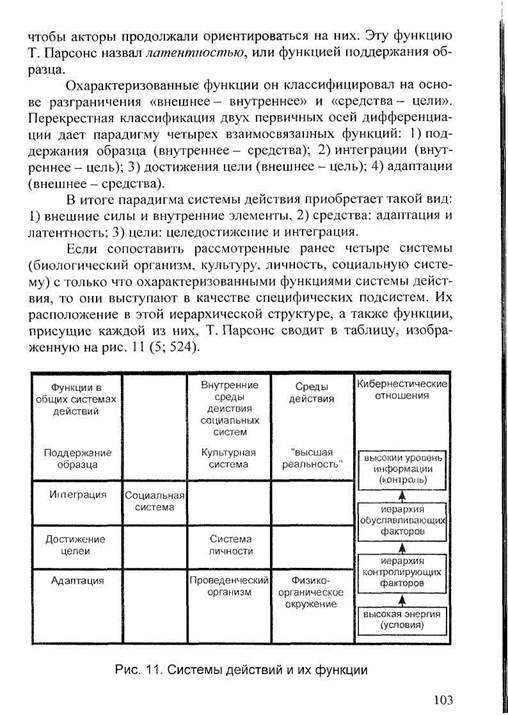

Из представленного рисунка видно, что биологический организм соответствует функции адаптации. Именно через ощущения устанавливаются контакты с внешним миром для: а) приспособления к нему; б) манипулирования им; в) преобразования его.

Психологически индивидуальная система личности соответствует функции целеполагания и целедостижения. Именно психически своеобразная личность определяет цели, активизирую энергию и мобилизует ресурсы для их достижения.

Социальная система соответствует функции интеграции. Она создает солидарность взаимодействующих индивидов, отношениям между которыми свойственна склонность к конфликту и дезорганизации. Налагая ограничения на эти склонности, поддерживая связность между индивидами, она приводит к интегративному состоянию.

Система культуры соответствует функции поддержания образца. Она предполагает или навязывает акторам — действующим субъектам — нормы, правила, идеалы, ценности, которые мотивируют их действия.

Раскрыв сущность и значимость каждого из четырех компонентов структурной иерархии систем, Т. Парсонс особо выделяет системообразующую роль культуры. Эта роль предопределяется тем, что в соответствии с системной иерархией, система более высокого информационного уровня выполняет преобладающую роль в контроле над поведением других систем. А именно функция контроля является основой в системе культуры, которая представляет каждой личности, социокультурной группе и обществу в целом символически организованные культурные образцы, стандарты поведения, контролируя уровень их выполняемое в социальных действиях.

Такая система культурных образцов создает устойчивые связи для структурирования индивидов в единую социальную систему, поскольку научение человека образцам поведения происходит в контексте определенной культурной системы, а усвоенная им посредством обучения поведенческая система (которую Т. Парсонс называет его личностью) имеет общие с другими личностями черты, например, язык, на котором он привык говорить. И в то же время вследствие уникальности личности каждого человека его собственная поведенческая система оказывается уникальным вариантом культуры и ее специфическим образцом действия.

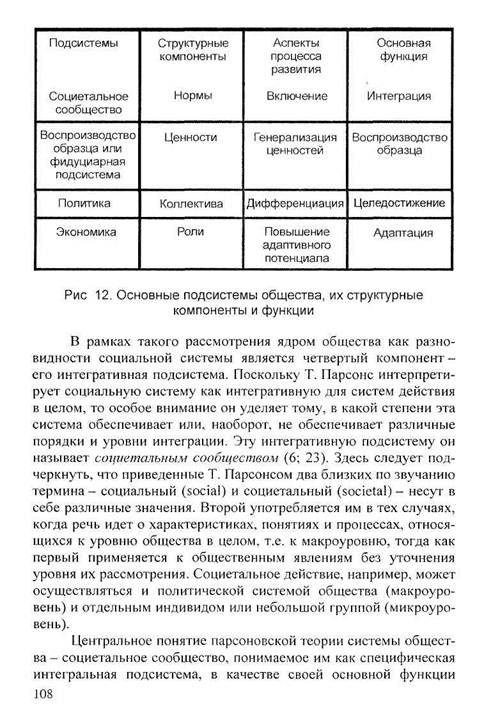

Ценности занимают ведущее место в том, что касается исполнения социальными системами функций по сохранению и воспроизводству образца, т.к. они суть не что иное, как представления акторов о желаемом типе социальной системы, и именно они регулируют процессы принятия субъектами действия определенных обязательств.

Нормы, существующие в обществе и выполняющие в нем основную функцию - интегрировать социальные системы - всегда конкретны и специализированы применительно к отдельным социальным функциям и типам социальных ситуаций. Они не только включают элементы ценностной системы, конкретизированные к соответствующим уровням в структуре социальной системы, но и подразумевают конкретные способы ориентации для действия в определенных функциональных и ситуационных условиях, специфичных для определенных индивидов, коллективов и ролей.

Коллективы представляют такие структурные компоненты социальной системы, для которых наиболее важна функция целедостижения. Т. Парсонс относит к числу коллективов далеко не все групповые скопления людей. Толпа, собирающаяся по случайному поводу, в его представлении коллективом не является. Коллектив как специфическая социальная общность, считает он, должен отвечать двум критериям. Во-первых, он должен иметь определенный статус членства, позволяющий проводить четкое различие членов и не членов данного коллектива, критерий, применяемый от элементарной семьи до политических сообществ. Во-вторых, внутри коллектива должна существовать дифференциация его членов по статусами и функциям, так что от некоторых его членов ожидается, что они будут делать нечто определенное, а именно то, чего не ожидают от других.

Социальная роль - это такой структурный компонент социальной системы, который в первую очередь выполняет адаптивную функцию. С ее помощью определяется класс индивидов, которые посредством взаимных ожиданий включаются в тот или иной коллектив. Поэтому роли охватывают основные зоны взаимопроникновения социальной системы и личности индивида. Однако отдельно взятая роль никогда не составляет единственную отличительную особенность конкретного индивида. Отец является особенным отцом только для своих детей; с точки зрения ролевой структурны всего общества он лишь один из социальной когорты отцов. Одновременно он участвует во множестве других видов взаимодействия, например, выполняет роль в профессиональной структуре в качестве учителя или адвоката.

Все названные структурные компоненты социальной системы являются по отношению друг к другу независимыми переменными. Например, абстрактные ценности, такие как любовь, долг, справедливость, свобода, вовсе не всегда реализуются в одних и тех же нормах, коллективах и ролях при любых обстоятельствах. Точно так же многие нормы регулируют действия множества коллективов и ролей, но лишь в определенной части их действий. Поэтому коллектив обычно функционирует под контролем большого числа специальных норм. И, тем не менее, социальные системы состоят из различных комбинаций структурных компонентов. Чтобы эффективно действовать, коллективы и роли должны руководствоваться конкретными ценностями и нормами, а сами ценности институционализируются в той мере, в какой они воплощаются в жизнь конкретными коллективами и индивидами, выполняющими определенные роли.

В теоретической социологической конструкции, разработанной Т. Парсонсом, четыре структурных компонента социальной системы оказываются органически связанными с четырьмя основными функциями, выполняемыми системами действия, охарактеризованными выше, и с основными аспектами процесса развития, которых также четыре. Все это вместе взятое в своем непрестанном взаимодействии приводит к формированию четырех основных подсистем в системе общества. Так, подсистема сохранения и воспроизводства образца преимущественно касается отношений общества с культурной реальностью; целедостиженческая, или политическая, подсистема, затрагивает главным образом отношения с личностными системами; адаптивная, или экономическая, подсистема охватывает отношения с поведенческим организмом и через него с материальным миром (эти взаимосвязи отражены на рис.12.

|

С иерархической точки зрения, подчеркивает Т. Парсонс, нормативное упорядочение социетального сообщества в терминах членства подразумевает существование стратификационной шкалы, т.е. шкалы признаваемого и легитимизированного престижа входящих в это сообщество в качестве членов его, коллективов, отдельных лиц, а также их статусов и ролей. В стратификационных механизмах социальной дифференциации существенную роль традиционно играли родовые коллективы, этнические группы, сословия, социальные классы. Однако в современном обществе, считает Т. Парсонс, индивиды во все большей мере высвобождаются из таких коллективных уз, а это существенно изменяет характер современных систем стратификации.

Кроме стратификационных компонентов в структуру социетального сообщества включается также гражданство, особенно значимое для современных демократических обществ, религиозная, политическая, экономическая системы, а также высокоразвитая правовая система, занимающая центральное место в стабильном социетальном сообществе. В своей общей теории действия Т. Парсонс движется от рассмотрения индивидуального выбора, осуществляемого актором, к общей концепции действия, к рассмотрению действующей системы.

В результате включенности индивидуальных действий многих акторов в единую действующую систему, каждый индивид, взаимодействуя с другими, приходит к ожиданию определенных действий от других индивидов в определенных ситуациях. Такое ожидание во взаимодействии с другими акторами и их экспектациями приводит к возникновению определенных правил, норм и общепринятых ценностей, помогающих регулировать и гарантировать характер ответных реакций.

Каждая из действующих в обществе систем, в свою очередь, также сложно структурирована на ряд взаимосвязанных подсистем, выполняющих специфические интеграционные и дифференцированные функции. Так, внутри социальной системы функцию адаптации осуществляет экономическая подсистема, функцию целедостижения — политическая подсистема, функцию интеграции - правовая подсистема и существующие в обществе обычаи, а функцию поддержания образца и тем самым воспроизводства структуры — подсистема культуры.

Возьмем, например, организацию хозяйства в крестьянских общинах. Последняя является одновременно и местом проживания и первичной единицей сельскохозяйственного производства. В более сложно организованном индустриальном обществе подавляющая часть производственной деятельности осуществляется в специализированных местах — на заводах, в офисах и т.п., а люди, занятые в них, одновременно с этим, являются членами семейного домашнего хозяйства, отделенного от их основной работы. Таким образом, два набора ролей и коллективов дифференцируются, а их функции разделяются. К тому же экономическое производство на заводе, как правило, более эффективно, чем в домашнем хозяйстве. Здесь проявляется процесс адаптивного усиления цикла эволюционного развития общества.

Однако процесс дифференциации приводит к возникновению новых проблем, связанных с интеграцией системы. Например, в индустриальной системе, где есть работа по найму и профессиональная занятость, глава дома не в состоянии контролировать производство в рамках своей роли, определяемой родством. Производственные и домашние структуры должны быть скоординированы внутри более широкой системы, т.е. требуют усиления процессов интеграции, осуществляемой высшим классом (собственников), который обходится с низшим классом как с гражданами второго сорта. А это требует формирования новых норм и образцов поведения, которые более подходят для нового типа возникающей более сложной системы, т.е. приводит к изменениям в культуре, выполняющей функцию поддержания образца.

Цель моей работы — наиболее полно раскрыть и указать главные моменты в теории структурно-функционального анализа, основоположником которого стал Толкотт Парсонс. Именно правильная интерпретация и понимание сущности его теории лежат в основе моей работы.

Моя задача заключается не только в наиболее полном освещении заданной темы, но также в правильном ее представлении Моя работа состоит из чтения материала, затем дальнейшего его анализа и выборки нужной информации. Моя главная задача — изучить теорию Толкотта Парсонса и представить в наиболее полном и раскрытом виде.

Общество, по Парсонсу, — это сложная система социальных элементов, находящихся в состоянии активного взаимодействия. Взаимодействие социальных элементов направляется системой ценностей. Само развитие общества носит, по Парсонсу, эволюционный характер и описывается с помощью категорий дифференциации (неизбежно возникающей и прогрессивно нарастающей неоднородности внутри системы) и интеграции (росту целостности системы благодаря появлению и упрочению новых взаимодополняющих связей и координации между частями). Парсонс различает три типа общества:

o примитивный, в котором дифференциация выражена незначительно;

o промежуточный, связанный с появлением письменности, социального расслоения, выделения культуры в самостоятельную область человеческой деятельности;

o современный, характерной чертой которого является отделение правовой системы от религиозной, формирование административной бюрократии, рыночной экономики и демократической избирательной системы.

Согласно Парсонсу, в основе всех закономерностей в жизни общества лежат те или иные изменения в форме общественного сознания, прежде всего психологических и этических явлений — изменения ценностей, норм, обычаев и т.д.

2. Создания разнообразных механизмов социального контроля, т.е. общественный контроль над человеком и его поведением. В силу указанной территориальной взаимосвязи места жительства, работы, религиозной деятельности, политической организации и других различных факторов поддержание нормативного порядка не может быть отделено от территориального контроля над поведением. Функция управления должна включать в себя ответственность за сохранение территориального единства нормативного порядка общества. Этот императив имеет и внутренний, и внешний аспекты. Первый касается условий навязывания общих норм и облегчения выполнения существенных функций различными подразделениями общества. Второй касается предотвращения разрушительного вмешательства не людей, не являющихся членами данного общества. Из наличия органических потребностей и потребностей в месте проживания следует, что оба указанных аспекта имеют нечто общее: последним средством предотвращения разрушительного действия является использование физической силы. Использование силы возможно в различных формах, особенно таких, как защита территории от внешнего врага или помещение правонарушителей в места лишения свободы (заключения). Контроль или нейтрализация организованного использования силы являются одной из функциональных потребностей при поддержании социетального сообщества. В более высокодифференцированных обществах это всегда предполагает некоторую степень правительственной монополизации социальной организованной силы.

Можно выделить основные положения функционального подхода Парсонса:

1) социальные системы ориентированы на стабильность;

2) социальные системы интегрированы;

3) социальные системы основываются на согласии;

4) социальная жизнь включает необходимость социального контроля и обязанностей личности;

5) основой социальной жизни являются нормы и ценности;

6) социальная жизнь зависит от сотрудничества, взаимодействия, солидарности.

Парсонс полагал, что ни одна социальная система, будь то общество или индивид, не могут выжить, если не решены ее основные проблемы:

o приспособление к окружающей среде (адаптация);

o формулирование целей и мобилизация ресурсов для их достижения (целеполагание);

o поддержание внутреннего единства и упорядоченности, пресечение возможных отклонений (интеграция);

o обеспечение внутренней стабильности, равновесия, самотождественности системы (латентность — поддержание образца).

В связи с этим Парсонс выделяет самостоятельных системы, которые, в свою очередь, призваны решить эти проблемы. Биологические функции дыхания, пищеварения, движения и обработки информации являются основаниями дифференцированных систем органов, каждый из которых специализирован применительно к потребности тех или иных отношений между организмом и его окружающей средой. Парсонс использует этот принцип для построения своего анализа социальных систем. Итак, он выделял три системы:

1. Духовная система общества

2. Экономическая система общества

3. Политическая система общества

Эти системы различаются по функциям, но главенствующую роль он отдавал духовной системе, так как именно она ориентирована на поддержание устоявшегося образа жизни, воспитания, развития общественного сознания, на разрешение конфликтов.

Экономическая система помогает адоптации общества к окружающей среде, создает материальные блага необходимые человеку для преодоления внешней среды. Можно сказать, что создает комфорт для индивида и удовлетворяет биологические и психологические нужды достаточной части членов данного общества.

Политическая система должна обеспечивать интеграцию (сохранения внутреннего единства) общества и эффективность его функционирования. Политическая деятельность – это есть координация всех аспектов общественной жизни. Политические структуры также связаны с организацией коллективного действия для достижения коллективно важных целей или на широкой, охватывающей все общество основе, или на более узкой базе, определенной территориально или функционально.

Парсонс понимает общество как систему, которая находится в окружающей природной среде и которая, как и любая другая система, стремится к самосохранению, то есть к поддержанию внутри себя неких основных параметров, определяющих организованность этой системы. Сохранить себя можно только постоянно преодолевая хаотические воздействия со стороны среды, а для этого общество создаёт внутри себя сложную и разветвленную структуру подсистем, а внутри подсистем — структуру социальных институтов. Из этого видно, что Парсонс отстаивал структурно-функциональный подход к изучению общества.

o символичности (наличии таких механизмов регуляции действия, как язык, традиции, ценности и др.)

o нормативности (что указывает на зависимость индивидуального поведения от принятых в данном обществе правил и норм)

o волюнтаристичности (что проявляется в зависимости социального действия от субъективных определений ситуаций).

Основные элементы социального действия: ситуация, условия деятельности, деятель, цели, нормы, правила поведения, способы достижения целей. Все эти элементы включены в систему и каждый выполняет свою функцию. Социальное действие должно быть целенаправленно и обладает субъективным значением. Ситуацией могут быть разнообразные физические, культурные, социальные факторы, которые актуальны на данный момент. Тот, кто действует должен владеть знанием условий, в которых реализуется цель, предметов, с которыми он имеет дело; чувствовать потребность в достижении целей и эмоционально реагировать на свою деятельность. Окончательно структуру социального действия определяют:

o система норм и ценностей, которая в общих чертах соотносит цель с ситуацией, ограничивая выбор средств, задавая диапазон, набор возможного и невозможного

o принятие индивидуальных решений о путях достижения целей существующие средства и условия

В определенном смысле всякое действие является действием индивидов. В то же время и организм, и культурная система включают в себя существенные элементы, которые не могут быть исследованы на индивидуальном уровне.

Первичной структурной характеристикой организма является не анатомия отдельного организма, а видовой тип. Конечно, такой тип не актуализируется сам по себе, а прорабатывается через генетическую конституцию уникального индивидуального организма, которая содержит как различные комбинации генетических характеристик, присущих виду, так и результаты воздействия условий окружающей среды. Но как бы ни были важны индивидуальные различия для определения конкретного действия, именно общие свойства больших человеческих групп — включая их дифференциацию по полу — образуют органическую основу действия.

Толкотт Парсонс в своей работе "Социальная система" определял социальный контроль как процесс, с помощью которого через наложение санкций нейтрализуется девиантное поведение и тем самым поддерживается социальная стабильность. Он проанализировал три основных метода осуществления социального контроля.

(1) Изоляция, суть которой заключается в том, чтобы поставить непроходимые перегородки между девиантом и всем остальным обществом без каких-либо попыток исправления или перевоспитания его.

(2) Обособление — ограничение контактов девианта с другими людьми, но не полную изоляцию от общества; такой подход допускает исправление девиантов и их возвращение в общество, когда они будут готовы вновь выполнять общепринятые нормы.

(3) Реабилитация, рассматриваемая как процесс, в ходе которого девианты могут подготовиться к возвращению к нормальной жизни и правильному исполнению своих ролей в обществе.

Парсонс в своей научной деятельности описал и изучил фундаментальное теоретическое построение, объясняющее наиболее общие социальные процессы. На основе изученного материала можно сказать, что Парсонс исследовал общество на макросоциологическом уровне. Он представлял общество как систему и изменение элемента этой системы рассматривается как изменение системы в целом. Парсонс говорил, что основная задача социологии — дать рекомендации по стабилизации общества, т.е. по поддержанию равновесия. Равновесие поддерживается социальными системами, которые в свою очередь содержат социальные институты. Социальные институты непосредственно связаны с деятельностью индивида. Таким образом, четко можно увидеть структурно-функциональный анализ, который явился основным базисом теории Толкотта Парсонса.

1. Система современных обществ Парсонс Т.. /Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалёва. - М.: Аспект-Персс, 1998

2. Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении. Г. Беккер, А. Босков. Перевод с английского В.М. Карзинкина, Ю.В. Семенова. — М: издательство иностранной литературы, 1961

3. Социология: Учебник для вузов/ В.Н. Лавриненко, Н.А. Нартов, О.А. Шабанова, Г.С. Лукашова; Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003год

5. Философия: Учебник/Под ред. Н.С. Сидоренко. — М.:изд-во Рос. Экон. Акад., 2004

Актуальность темы исследования. В российском обществе за последнее десятилетие коренным образом изменилась социально-экономическая структура, характер политической власти, а также система духовных приоритетов, определяющих специфику развития страны и поведение различных социальных групп. Сложность происходящих общественных преобразований и острота возникающих в этой связи проблем, как на макроуровне, так и на микроуровне со всей необходимостью требует проведения масштабных социологических исследований и научных обобщений, способствующих разработке адекватных управленческих решений. Это становится тем более насущным, поскольку Россия входит в систему глобальных мировых отношений, в теоретическом осмыслении которых немаловажную роль играет и социологическая наука. В этом контексте более глубокое усвоения и понимание наследия Т. Парсонса , как одного из выдающихся социологов XX в. является тем более актуальным. Парсонс — интегративная фигура, ученый, синтезировавший наследие классиков социологической науки, и предложивший на основе этого синтеза свое оригинальное видение социальной науки.

За социологической концепцией Парсонса, которая знала период высокого расцвета, долгое время отрицалась всякая практическая ценность.

Предметом исследования выступает анализ структуры его социологической теории, методологических принципов научного построения и понятийного аппарата в их единстве и взаимодействии.

Цель исследования состоит в том, чтобы проанализировать в полной мере содержание социологической концепции Т. Парсонса в контексте ее взаимосвязи с теоретическим наследием классиков социологической мысли конца XIX — начала XX вв., а также ее развитие и влияние на характер современной социологии .

Данная цель детализуются основными задачами работы:

1) показать предпосылки формирования концепцией Т. Парсонса и ее логическую связь с научными положениями классиков социологии: М. Вебера, Э. Дюркгейма и В. Парето;

2) проанализировать концепцию Т. Парсонса с точки зрения ее взаимосвязи с другими социальными науками (социальной психологией, экономической теорией, политологией, культурологией);

3) выявить методологические установки Т. Парсонса, касающиеся общей стратегии построения социологической концепции;

4) проследить научную эволюцию социологической концепции Т. Парсонса и выделить ее основные хронологические этапы;

5) выявить логические и понятийные связи между различными вариантами его концепции на важнейших этапах ее развития.

Список использованной литературы

1. Беккер, Г., Босков, А. Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении [Текст]

/ Г. Беккер, А. Босков / пер. с англ. М.: Изд-во иностранной литературы, 1961. 896 с.

2. Гидденс, Э. Социология [Текст]

/ Э. Гидденс / науч. ред. В. А. Ядов; общ. ред. Л. С. Гурьевой и Л. Н. Иосилевича. М.: Эдиториал УРСС, 1999. 704 с.

3. Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации [Текст]

/ Э. Гидденс. М.: Академический проект, 2003. 528 с.

/ А. А. Давыдов // Социологические исследования. 2004. № 2. С. 12 24.

5. Давыдов, А. А. Компьютационная теория социальных систем [Текст]

/ А. А. Давыдов // Социологические исследования. 2005. № 6.

6. Луман, Н. Глоссарий [Текст]

/ Н. Луман // Социологический журнал. 1995. № 3. С. 125 127.

7. Парсонс, T. Понятие общества: Компоненты и их взаимоотношения [Текст]

// Современная западная теоретическая социология: Толкотт Парсонс (19021973).

Вып. 2. / РАН. ИНИОН. Лаб. социологии; Редкол.: Н. Л. Полякова (Отв. ред.сост.) и др. М.: ИНИОН, 1994. С. 104 153.

8. О структуре социального действия. М., Академический проспект, 2000.

9. О социальных системах. М., Академический проспект. 2002.

10. Система координат действия и общая теория систем действия. Функциональная теория изменений. М., издательство Международного университета бизнеса и управления.1996.

В-пятых, предыдущее замечание показывает недостаточность четырех функциональных принципов, а именно принципов интеграции, сохранения образцов, целедостижения и адаптации. Первый и четвертый принципы по своему содержанию относительно просты. Принцип интеграции призван подчеркнуть взаимозависимость сосуществующих объектов. Разумеется, такая зависимость действительно имеет место, причем даже… Читать ещё >

- история

- философия и методология социальных наук

Системно-функциональная социология Т. Парсонса ( реферат , курсовая , диплом , контрольная )

Во второй трети XX столетия самым известным социологом был американец Т. Парсонс. Ныне его по праву считают классиком социологической науки. От американского исследователя рассматриваемого исторического времени следует ожидать бихевиоризма, так или иначе окрашенного в цвета американского прагматизма. Но не таков Т. Парсонс. Его жизненные обстоятельства сложились таким образом, что он значительную долю своего образования получил в Европе, Англии и Германии, в частности в родном городе М. Вебера Хайдельберге. Значимой философской фигурой для него стал И. Кант, творчество которого он воспринимал под специфическим углом зрения, тем самым, основную направленность которого в ориентации на социологию выработал М. Вебер. Если Кант был для Т. Парсонса значительной фигурой, то М. Вебер — ключевой.

Вслед за своими немецкими кумирами Т. Парсонс стремился разработать стратегию построения теории. Как известно, И. Кант саму возможность научной теории объяснял априорными принципами, введение которых позволяет осмыслить экспериментальные данные. М. Вебер, примыкавший к кантианству, не случайно ввел представление об идеальных типах, которые он соотносил с любыми социальными, в том числе социологической, теориями. К тому же М. Вебер, настаивая на понимающей социологии, признавал актуальность ценностных суждений. Явно находясь под влиянием философии Канта и социологии Вебера, Т. Парсонс решил разработать совокупность концептов, необходимых для развития социологической теории.

Такими концептами являются понятия актора (действующего человека); ценности; нормы; цели; средства, необходимые для достижения цели; ситуации, в которых осуществляются действия. Все они вводятся в социологической перспективе. И как раз в этой связи Т. Парсонс выдвигает на первый план системные концепты, а именно понятия общей системы действий, которая содержит социальную систему, в свою очередь включающей культурную, личностную подсистему и поведенческий организм.

Из первоисточника

Что касается понятия системы, то оно появляется в рассуждениях Т. Парсонса, очевидно, не случайно. Ведь социологическая точка зрения очень часто связывается именно с системными представлениями. В этом отношении Т. Парсонс следует за В. Парето и Э. Дюркгеймом. Итальянский математик, экономист и социолог прославился тем, что предложил способы оценки эффективности экономических и социологических систем. Этим он существенно укрепил убеждение, что концепт системы является для социальных наук центральным. Это обстоятельство не прошло мимо внимания Т. Парсонса. Поэтому он с убежденностью в правильности своего вывода уверенно поставил в центр социологической теории именно понятие системы.

Э. Дюркгейм также был для Т. Парсонса большим авторитетом. Особенно представление о своеобразии социальной системы, ее несводимости к действиям отдельных личностей. Будучи убежденным, что социальная система не является эпифеноменом, Т. Парсонс отвергает методологический индивидуализм [3] .

Теоретическая разработка. Т. Парсонс в поиске смыслов системных объектов

Теоретическая разработка. Концептуальная структура теории Т. Парсонса

Итак, конструкция социологической теории T. Парсонса оказывается следующей: иерархия функциональных принципов > иерархия системных объектов > взаимопроникновение системных объектов > обмен генерализированными средствами обмена между системными объектами > информационный контроль системами своих подсистем.

В-третьих, на наш взгляд, Т. Парсонс несколько поспешно предпочел веберовскому методологическому индивидуализму дюркгеймовский системный холизм. В конечном счете, субъектами действий являются люди, а не системные образования в форме общности людей. Безусловно, личность сама по себе и в составе некоторой общности людей — это не одно и то же. Совершая некоторые поступки в качестве члена того или иного сообщества, личность действует специфическим образом, а именно, в соответствии с принципом этого сообщества. В этом обстоятельстве как раз и проявляется особенность системного образования. Но вопреки представителям системного холизма сама общность не является непосредственным субъектом действия.

В-четвертых, как справедливо отмечали многие критики Т. Парсонса, в его теории не учитываются должным образом специфические особенности социальных образований, в частности присущие им конфликты и отклонения от норм. А между тем эти особенности не представляют собой нечто второстепенное.

В-пятых, предыдущее замечание показывает недостаточность четырех функциональных принципов, а именно принципов интеграции, сохранения образцов, целедостижения и адаптации. Первый и четвертый принципы по своему содержанию относительно просты. Принцип интеграции призван подчеркнуть взаимозависимость сосуществующих объектов. Разумеется, такая зависимость действительно имеет место, причем даже в масштабах Вселенной. Принцип адаптации уточняет содержание принципа интеграции и подчеркивает ограниченные возможности каждой части системы относительно других ее составляющих. Интеграция и адаптация не выделяют отличие социальных систем от биологических. Но это, размышляя над статусом социологии, очевидно, необходимо сделать. Значит, оставаясь в рамках теории Т. Парсонса, основные надежды следует возложить на принципы сохранения образцов и целедостижения.

Для социальных систем действительно актуальны некоторые образцы поведения. Причем не обязательно они должны сохраняться, возможно, они совершенствуются. В любом случае должен быть задан их статус. Т. Парсонс в этой связи ссылается на культуру и религию. Такая ссылка не проясняет, а запутывает вопрос о статусе общественных наук. Религия вообще не обладает статусом науки. А культура в научном отношении часто сводится к искусствоведению. Но искусствоведение не является масштабом социальных наук. Рассматривая обсуждаемую проблематику, Т. Парсонс имел возможность обратиться непосредственно к социальным наукам, в частности к экономике, считающейся наукой со времен А. Смита, т. е. с XVIII столетия. В таком случае, надо полагать, он бы не избежал встречи с принципом максимизации нормы прибыли на авансированный капитал. В экономике нет более авторитетного принципа. Искомые образцы, и прежде всего их принципы, задает не безымянная культура, а наука. Этот актуальный вывод отсутствует в теории Т. Парсонса, что свидетельствует о недостаточной метанаучной продуманности указанной теории.

Отождествление образцов социальных наук с их принципами проясняет также вопрос о целедостижении. В теории Т. Парсонса принцип целедостижения занимает относительно скромное место уже постольку, поскольку ему недостает системности. При учете сопряженности целедостижения с принципами социальных наук сразу же выясняется, что оно вместе с этими принципами обладает первостепенной актуальностью. Целедостижение подчеркивает ценностный характер принципов социальных наук. Вопреки мнению многих критиков Т. Парсонса слабость принципа целедостижения определяется не игнорированием цепей социального причинения, а отсутствием сопряженности с принципами теории. В отсутствие такой сопряженности целедостижение действительно становится чем-то второстепенным.

Наконец, в-шестых, ранее сделанные замечания показывают, что неизбывное стремление сторонников системной парадигмы, многолетним лидером которых был Т. Парсонс, представить ее как сердцевину содержания социологии чревато серьезными метанаучными издержками. Вся системная методология приобретает научный смысл лишь в случае, если она предваряется пониманием теории как управления принципами, законами и переменными. Иначе говоря, научный смысл системной методологии придает концептуальная трансдукция. Ошибочно считать, что системная методология первична относительно концептуальной трансдукции. Именно эта ошибка характерна для всех представителей системной, а также структурной и функциональной парадигм.

Читайте также: