Современная гражданская авиация реферат

Обновлено: 01.06.2024

Прикрепленные файлы: 1 файл

Современное состояние воздушного транспорта России.rtf

Современное состояние воздушного транспорта России

В транспортной системе России воздушный транспорт является одним из основных видов пассажирского транспорта и занимает третье место по объему пассажирских перевозок. В его общей работе перевозки пассажиров составляют 4/5, а грузов и почты - 1/5.

Воздушный транспорт используется в народном хозяйстве для перевозки срочных грузов, выполняет работы при строительстве трубопроводов, мостов, ЛЭП, участвует в проведении работ для сельского хозяйства, геологоразведки, рыбного промысла.

В районах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях большую роль в перевозках грузов и пассажиров играют вертолёты. Они доставляют грузы и пассажиров на нефтепромыслы и другие производственные объекты, геологические партии к месту их работы, оказывают срочную медицинскую помощь и т.д.

Гражданская авиация России - это многоцелевая и сложная отрасль с большим и разнообразным парком воздушных судов, широкой сетью аэропортов, авиаремонтных предприятий, научных и учебных заведений, системой управления воздушным движением и другими структурами, обеспечивающими ее жизнедеятельность.

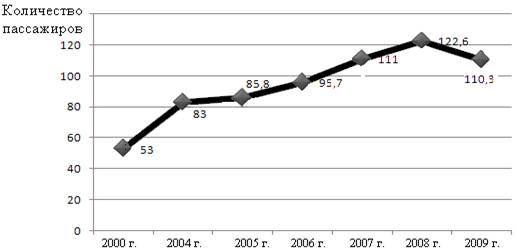

В целом, в 2001-2010 годах средний темп роста пассажирских перевозок составлял 10,7% в год.

В 2011 году продолжилась тенденция роста авиаперевозок. Пассажирооборот вырос на 13,4% и составил 167 млрд. пкм, тем самым обновив уровень исторического максимума, сохранявшийся с 1990 года.

Активно растет объем поставок пассажирских самолетов в российский парк, и он достиг в 2011 году 149 самолетов. За 2006-2011 годы в российский парк было поставлено 557 пассажирских самолетов зарубежного производства и 40 новых отечественных самолетов. Поставки грузовых самолетов за этот период составили 18 западных и 9 новых российских самолетов.

Наибольшее за последние 6 лет количество новой отечественной авиатехники было поставлено в вертолетный парк - 116 вертолетов, что составляет 20% от общего количества поступивших в парк вертолетов классов пассажировместимости от 3 мест, в числе которых 362 - иностранные вертолеты.

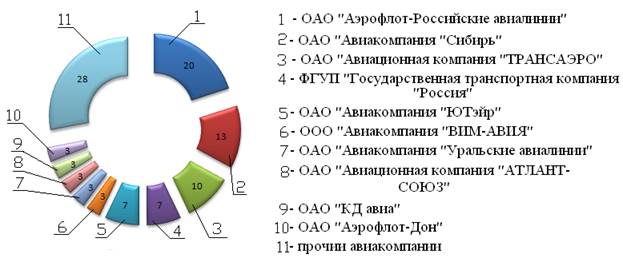

Изменения в структуре гражданской авиации, происшедшие в связи с переходом страны к рыночной экономике, повлекли за собой создание вместо единой авиатранспортной системы сотен отдельных авиакомпаний и предприятий. При этом по итогам 2011 года в России отмечены 5 лидирующих авиакомпаний таких, как Аэрофлот, Трансаэро, ЮТэйр, Сибирь, Оренбургские авиалинии, которые обеспечили 60% пассажирооборота.

Темпы роста перевозок российских авиакомпаний за 2001-2010 годы составили в среднем 6,5% в год по грузообороту и 10,7% в год по пассажирообороту. Пассажирооборот российских авиакомпаний вырос за 2001-2010 годы в 2,8 раза.

Несмотря на характерное развитие воздушного транспорта РФ в данной области существует ряд проблем.

Одной из самых актуальных проблем гражданской авиации остается проблема скорейшего обновления парка воздушных судов авиакомпаний, учитывая списание устаревших типов в связи с отработкой ресурсов и потерей ими конкурентоспособности. Решение данного вопроса осложняется тем, что практически каждый из выпускаемых или разрабатываемых отечественных самолетов имеет несколько современных западных конкурентов. Отсутствие же в России серийного производства целого ряда классов воздушных судов определяет сохранение значительной потребности воздушного транспорта России в использовании иностранной авиатехники.

Поскольку воздушные суда являются дорогостоящим имуществом, а у авиакомпаний зачастую нет таких средств для их покупки, то в качестве варианта рассматривают схему приобретения авиатехники по лизингу. В настоящее время около 70% воздушных судов приобретаются авиационными перевозчиками за рубежом по лизинговым схемам.

По состоянию на начало 2012 года в составе действующего парка российских авиакомпаний было 605 магистральных (из них отечественного производства в количестве 155 ед., западного производства - 450 ед.) и 340 региональных пассажирских самолетов (из них отечественного производства в количестве 244 ед., западного производства - 96 ед.), 32 самолета класса бизнес-джет западного производства, а также 127 грузовых самолетов (из них отечественного производства в количестве 112 ед., западного производства - 15 ед.). При этом лидерами по использованию являются такие типы воздушных судов как ЯК-42, ТУ 154М, АН-24, ТУ 134, АН-124, ИЛ-76 отечественного производства, а также А-320, А-319, В737, В767, ATR-42, ATR-72, B747-400F западного производства.

Объемы использования устаревших отечественных самолетов предыдущих поколений сократились до 6%, что благоприятно сказывается на экологических и экономических показателях деятельности воздушного транспорта. При этом все более значимым становится применение западных типов самолетов, чей вклад в пассажирооборот российских авиакомпаний в 2011 году составил 89% (по сравнению с 18% в 2000 году), а в грузооборот - 79%. Доля современных российских типов самолетов в объеме пассажирских перевозок была максимальной в 2006 году, когда она составила 9%, а сегодня сократилась до 5%.

Что касается аэродромов, то их численность сегодня в 1,5 раза меньше, чем была в 2000 году. К концу прошлого десятилетия негативная тенденция сжатия аэродромной сети приостановилась, за 2010 год численность аэродромов даже немного выросла. Но в 2011 году численность аэродромов вновь сократилась на 5%. Сегодня аэродромная сеть включает 315 аэродромов, в том числе порядка 120 аэродромов классов А, Б и В.

Одной из важнейших проблем в области гражданской авиации остается поддержание должного уровня безопасности полетов. ICAO и IATA признали 2011 год самым успешным в сфере обеспечения безопасности полетов за всю историю проводимых ими наблюдений. В России, к сожалению, результаты года оказались тяжелыми. В 2011 году с воздушными судами коммерческой гражданской авиации России произошло 10 катастроф, в которых погибло 119 человек и 8 авиационных происшествий без человеческих жертв.

В течение 1990-х годов количество авиационных происшествий и катастроф в ГА России постепенно снижалось. Но с 2003 года количество авиапроисшествий и катастроф растет. За последние 15 лет одним из ключевых элементов комплекса мер по повышению уровня безопасности полетов, принимаемых авиационными властями России, стала планомерная работа по сокращению количества эксплуатантов. Так, в течение 2011 года приостановлено действие 10 сертификатов эксплуатанта, аннулировано -- 37, отказано в выдаче -- 4. На заседании коллегии Росавиации 12 марта 2012 года отдельно было отмечено, что за последние два года не было выдано ни одного сертификата эксплуатанта. Профессионалы отрасли проблему видят не в размере авиакомпаний и даже не в возрасте авиапарка, а сугубо в кризисе существовавшей много лет традиционной системы обеспечения безопасности полетов, когда решения принимались на основе анализа уже свершившихся событий.

Среди экономических причин трудностей, с которыми сталкивается российская авиация в рыночных условиях, особое место занимает низкая платежеспособность потенциальной отечественной клиентуры. Действующие на внутреннем рынке цены сегодня отражают реальный баланс спроса и предложения. По данным Росстата, средняя потребительская цена полета в салоне экономического класса в расчете на 1000 км пути в 2011 году снизилась на 37% и составила 4,2 тыс. рублей. В целом по итогам 2011 года совокупный убыток авиакомпаний превысил 14 млрд. рублей. На внутренних воздушных линиях убыток составил 26 млрд. руб., а полученная на международных воздушных линиях прибыль компенсировала его лишь на 46%. В итоге из 35 авиакомпаний, на долю которых приходится 98,7% объема пассажирооборота, 22 завершили 2011 году с отрицательными результатами операционной деятельности, сопоставимыми с кризисными показателями 2008 года. Перевозки на внутренних воздушных линиях в целом убыточны.

По-прежнему сохраняется чрезмерная концентрация пассажирских перевозок в/из аэропортов московского авиационного узла. В сегменте ВВЛ 74,2% всех перевезенных российскими авиакомпаниями пассажиров прилетели в Москву или отправились из нее. В сегменте МВЛ более 68% пассажиров в качестве начального или конечного пункта своего путешествия выбрали Москву. Несколько меньшая концентрация на МВЛ обусловлена тем, что за последние четыре года увеличилось количество международных, в первую очередь нерегулярных (чартерных), рейсов из региональных аэропортов.

Еще один показатель, в значительной степени характеризующий развитость маршрутной сети и косвенно позволяющий оценить доступность воздушного транспорта в России, -- это средняя дистанция перевозки пассажиров, вычисляемая как результат деления выполненной транспортной работы в пассажиро-километрах на количество перевезенных пассажиров. На ВВЛ в 2011 г. она составила 2030 км (в 1990 г. -- 1630 км), на МВЛ -- 3200 км (в 1990 г. -- 3900 км). Как видно, превалируют средне- и дальнемагистральные перевозки. Доля региональных и местных воздушных перевозок чрезвычайно мала, что, в свою очередь, характеризует крайне низкую доступность услуг воздушного транспорта для большого количества граждан страны.

Характерная особенность российского рынка грузовых авиаперевозок состоит в том, что 70% всех грузов перевозится на МВЛ, а на ВВЛ грузы перевозятся в основном с использованием багажных емкостей пассажирских ВС. При этом 55,7% всего грузооборота и 43,4% всех перевезенных грузов и почты приходится на группу компаний "Волга-Днепр".

Также одна из важных проблем - загрязнение атмосферы. За 2001-2010 годы удельный расход топлива российских авиакомпаний снизился в 1,8 раза. При этом суммарный расход топлива и, соответственно, объем выбросов парниковых газов, в 2010 году был почти вдвое меньше, чем в 1990 году. Однако, несмотря на то, что в 2011 году удельный расход топлива снизился еще на 3,6%, вследствие опережающего роста объемов авиаперевозок объем эмиссии парниковых газов вырос на 7%. Но в мире пока еще не придумали такого топлива для самолетов, чтобы не загрязнять воздух, которым мы дышим.

Фактором, сдерживающим развитие воздушного транспорта, можно назвать и несоответствие существующей системы регулирования деятельности гражданской авиации современным вызовам. Она не позволяет ставить четкие задачи, формулировать приоритеты, вырабатывать меры и определять последовательность действий по модернизации воздушного транспорта. Недостаточен и контроль над выполнением государственной программы обеспечения безопасности полетов ВС гражданской авиации, а сама программа нуждается в серьезном обновлении. В работе по модернизации воздушного законодательства, его гармонизации со стандартами, рекомендованными международной практикой, отсутствует целенаправленность.

Для создания условий роста российской отрасли авиаперевозок сегодня необходимы внедрение зарекомендовавших себя методик обеспечения эксплуатационной безопасности, снятие барьеров, препятствующих обновлению парка, энергичная работа по гармонизации нормативной базы, минимизация влияния на рынке субъектов естественных, искусственных и других монополий.

Мы уже привыкли к тому, что за границу или в Восточную Сибирь и на Дальний Восток нам приходится все чаще и чаще не ездить на поезде, а летать самолетами, в северных районах России самым долгожданным событием для многих жителей является не приход лета, а прибытие вертолета с продуктами, на котором дети улетают учиться в город или наоборот, возвращаются с учебы. Для эвакуации российских граждан и жителей стран Содружества (СНГ) из воюющих стран в первую очередь отправляют самолеты Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Всем этим современное российское общество обязано Гражданской авиации СССР, которая была самой мощной и оснащенной авиацией мира. Советские разработки в области самолетостроения и навигации превосходили свои американские аналоги, если не опережали их на несколько лет вперед. Состояние же Гражданской авиации в современной России на первый взгляд непонятно. С одной стороны мы постоянно слышим о простое и развале авиастроительных предприятий России, о возможности превращения одной из самых передовых отраслей промышленности страны в некий придаток Запада. С другой же стороны, разработчики авиатехники при каждом удобном случае говорят об опережении отечественных моделей самолетов зарубежных аналогов на десяток лет. Для того, чтобы разобраться в подобной ситуации и понять, в каком же состоянии находится современная Гражданская авиация страны и есть ли перспективы развития у одной из самых необходимых России отрасли промышленности и транспорта, я решил провести небольшой анализ состояния Гражданской авиации России.

При проведении подобного анализа, на мой взгляд, следовало бы затронуть вопросы истории создания и развития Гражданской авиации в нашей стране, современных транспортных путей авиации, проблемы российских авиаперевозчиков, состояния их авиапарка и проблем соответствующего технического обеспечения, современного состояния российских аэропортов, проблемы производства новой техники и обновления авиапарка страны, создания альтернативной самолетам и вертолетам авиатехники перспектив налаживания ее производства на базе авиапромышленного комплекса России, рассматривая каждую составляющую Гражданской авиации на конкретных примерах, так как рассмотреть всех представителей каждой из них в данной работе не представляется возможным, а подробный анализ наиболее крупных и значимых представителей каждой отдельной составляющей может пролить свет на наиболее актуальные проблемы всей отрасли в целом. Посредством подобного анализа мною планируется создать объективную картину состояния отечественной Гражданской авиации.

Развитие Гражданской авиации началось лишь в начале 20 века, когда общими усилиями России и некоторых стран Европы (Германия, Англия, Франция) удалось создать такие виды авиатехники, как пассажирско-грузовые дирижабли и самолеты. В имперской России гражданская авиация не успела получить должного развития по причине надвигавшихся войн и потребностью в создании военно-воздушных сил, вследствие чего в области транспортной и гражданской авиации дореволюционная Россия не оставила советской власти почти никакого производственного и инфраструктурного наследства.[1] Поэтому при рассмотрении истории и современном положении авиатранспорта России нам приходится говорить в основном о советском Гражданском воздушном флоте.

Освоение советскими авиаторами воздушных путей проходило в сложных условиях: фактически не было средств навигации и связи, метеорологического обеспечения полётов. Однако несмотря на эти трудности, значение авиации как транспортного средства из года в год возрастало. На внутренние линии вышли отечественные самолёты АК-1, У-2, К-5. Л/Г-4. Успешно эксплуатировался самолёт ПМ1 на трассах Москва — Ленинград, Москва — Берлин. В 1926 начались полёты из СССР в Монгольскую Народную Республику по авиалинии Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ)— Урга (ныне Улан-Батор), а в 1927 были открыты линии Ленинград—Берлин, Ташкент—Кабул. За 1923—28 ГВФ перевёз св. 28 тыс. пассажиров и около 700 т грузов. В 20-е гг. совершались перелёты с целью освоения новых воздушных трасс, проверки качества отечеств, самолётов и двигателей.

Как это ни удивительно, по-настоящему вопрос о пассажирских самолетах решался в разгар войны. К концу 1943 г., когда наша авиация полностью господствовала в воздухе, когда авиационная промышлен ность работала на полную мощность и удовлетв оряла потребности фронта в боевых самолетах, было решено начать производство транспортных и пассажирских самолетов. Причем это должно было делаться без ущерба для боевой авиации. Нужен был самолет, способный летать быстрее и дальше, чем Ли-2, — тогда основной пассажирский самолет.

В январе 1944 г. обсуждался вопрос о пассажирском экспрессе, способном перевозить 10—12 пассажиров на расстояние 4— 5 тыс. км. без посадки. Речь шла и о возможности приспособить для этой цели какой-либо из имеющихся бомбардировочных самолетов. Например, бомбардировщик Ер-2 конструктора В.Г. Ермолаева. Вызывало, однако, сомнение, можно ли будет без радикальной переделки разместить в фюзеляже этого самолета 12 пассажиров и обеспечить им комфорт, необходимый для полета в течение 10—15 час. В эту пору С. В. Ильюшин[5] работал над двухмоторным транспортно-пассажирским самолетом Ил-12. В связи с этим переделка Ер-2 в пассажирский самолет оказалась, естественно, нецелесообразной. Вскоре самолет Ил-12 пошел в массовое производство. И с 1947 г. на гражданских авиалиниях СССР стали курсировать двухмоторные поршневые самолеты Ил-12, а в последующем — модификация этого самолета Ил-14. Для своего времени это были отличные машины, весьма экономичные и в высокой степени безопасные в полете. За годы Великой Отечественной войны экипажами Гражданской авиации СССР на фронте и в тылу перевезено более 2 млн. 350 тыс. чел. и 278 тыс. т грузов. Только с посадкой в тылу врага ими совершено св. 19 тыс. вылетов, перевезено 27 574 чел., 4549 т грузов. В результате напряжённой работы к концу 1945 были подготовлены к эксплуатации в сложных метеоусловиях и ночью аэропорты на трассах Москва—Иркутск, Москва—Ташкент — Алма-Ата, Москва— Баку — Ашхабад. В целом по стране в 1945 объём авиаперевозок возрос вдвое по сравнению с 1940.

Вопрос о новых современных пассажирских самолетах для Гражданского воздушного флота обсуждался в Центральном Комитете партии. Конструкторам Туполеву, Ильюшину, Антонову[7] и руководителям авиационной промышленности было поручено в кратчайший срок продумать возможность создания пассажирских самолетов, отвечающих современным нуждам и международному престижу СССР.

В 1954 г. Туполев, Ильюшин и Антонов получили конкретные задания на новые пассажирские самолеты, конкурентоспособные с западными образцами. Через короткий срок на испытательных аэродромах появились самолеты Ил-18, Ан-10 и Ан24, а также для своего времени самый большой в мире авиалайнер Ту-114.

Ту-114 рассчитан на 170 пассажиров. Дальность полета без посадки у него была больше, чем у любого другого пассажирского самолета. Самолет развивает скорость около 900 км/час. Расстояние от Москвы до Нью-Йорка Ту-114 покрывает за 11—12 часов летного времени. Все перечисленные самолеты после всесторонней проверки были запущены в серийное производство и стали поступать в эксплуатацию на воздушные линии ГВФ. Характерной особенностью наших пассажирских самолетов того времени являлось то, что все они, за исключением самолета Ту-104, на котором стояли турбореактивные двигатели, были оснащены более экономичными по расходу топлива турбовинтовыми установками. С 1954 началось широкое внедрение в эксплуатацию вертолётов Ми-1 и Ми-4. В сер. 50-х гг. аэропорты 1-го класса начали оборудоваться курсоглиссадной системой посадки СП-50. Широкое внедрение УКВ радиосвязи значительно повысило оперативность управления воздушным движением и качество радиообмена между работниками службы управления воздушным движением и командирами воздушных судов.

В 60-е годы заметное место в Гражданском воздушном флоте заняли пассажирские самолеты, созданные в конструкторском бюро О. К. Ан тонова. Из числа построенных здесь машин следует отметить 100-местный транспортно-пассажирский самолет Ан-10. Вслед за ним на воздушные линии вышел Ан-24 — 50-местный пассажирский самолет с двумя турбовинтовыми двигателями по 2550 л. с. и, наконец, самолет Ан-22 с четырьмя турбовинтовыми двигателями по 15 тыс. л. с. каждый. Ан22 дважды демонстрировался на Парижской авиационной выставке и привлек внимание своими необыкновенно большими размерами: грузовая кабина самолета так просторна, что в ней легко размещается несколько автобусов. Еще в 40-х годах в конструкторском бюро Антонова был создан многоцелевой легкий одномоторный биплан Ан-2, который получил признание и широкое распространение не только в нашей стране, но также и за рубежом. Ан-2 долгие годы применяется в самых различных областях народного хозяйства СССР. Это безотказный воздушный труженик и в сельском хозяйстве, и на местных пассажирских линиях. Ан-2, как и знаменитый поликарповский По-2, — один из самых долговечных самолетов нашей Родины. Такие самолеты не имеют возраста. Таким образом, к концу 50-х годов на линиях ГВФ эксплуатировались три магистральных пассажирских самолета: Ту-104, Ан-10, Ил-18 и трансконтинентальный Ту-114. Из первых трех самолетов наиболее экономичным, обладающим большей дальностью полета, лучшими взлетно-посадочными характеристиками и наименее требовательным к погодному минимуму оказался Ил18, так как он специально проектировался как чисто пассажирский самолет со всеми необходимыми пассажирскому самолету особенностями. Ил-18 длительное время был основным пассажирским самолетом воздушных линий Министерства гражданской авиации. Ил-18 выпускался серийно как для внутренних линий СССР, так и для экспорта. Однако 122-местный Ил-18 — машина основных магистралей, а страна испытывала большую потребность также в самолетах местных линий. Для этой цели были запущены в серию и с начала 60-х годов начали поступать на линии Аэрофлота самолеты Ан-24 и Ту-124.

Самолет Ту-124, по своей архитектуре и аэродинамической схеме являющийся подобием Ту-104, но в уменьшенном масштабе, подвергся коренной модификации, позволившая увеличить количество мест до восьмидесяти. Позже появился пассажирский самолет Ту-134, предназначенный для перевозки пассажиров на воздушных линиях средней протяженности, т. е. в пределах 1500—2000 км. Крейсерская скорость этого самолета 850 км/час. В 1967 г. начались регулярные пассажирские перевозки на Ту-134.

В 1967 г. вышли на воздушные линии новые трансконтинентальные пассажирские 186-местные гиганты Ил-62. Этот самолет явился достойной сменой Ту-114 на дальни х внутренних и международных трассах Аэрофлота. Ил-62 был предметом всеобщего внимания на парижских авиационных выставках, где он экспонировался наряду с другими самолетами Советского Союза.

Таким образом, в 1967 г. Аэрофлот получил целое семейство новых машин : 186-местный межконтинентальный Ил-62, 80-местный Ту-134 для линий средней протяженности и 24—32-местный Як-40 для коротких линий.

Актуальность выбранной темы в том, что необходимо принимать кардинальные меры в этой области прямо сейчас иначе Россия навсегда потеряем возможность заявить о себе на мировом рынке авиации. И упустит шанс занять экономически выгодное место среди мировых гигантов, все больше превращаясь в поставщика сырья для развитых стран.

Цель данной работы - провести общий анализ мирового рынка гражданской авиации. Рассмотреть положение дел в России с постановкой основных проблем и указанием путей их решения.

Содержание

Введение………………………………………………………………………3

Глава I. История развития гражданской авиации………………………..5

Глава II. Анализ российской авиаотрасли………………………………..13

2.1. Конкурентоспособность российской авиации на мировом рынке…13

2.2. Тенденции развития российской авиаотрасли . 18

Заключение…………………………………………………………………. 26

Список литературы…………………………………………………………..28

Приложение…………………………………………………………………..29

Работа содержит 1 файл

курсовая работа. гражданская авиация РФ и перспективы ее развития.doc

Федеральное агентство по образованию

Кафедра туризма и сервиса

Гражданская авиация Российской Федерации и перспективы её развития.

Выполнила: студентка 2 курса группы 100103(5)-09; Артемова Н.А.

Руководитель: Каменский С.Ю.

Экстремальные режимы привели к тому, что с авиации начинается внедрение новых достижений науки. Авиация дала старт радиолокации, легким, композиционным и жаропрочным материалам, вычислительной цифровой технике, двигателестроению, навигационным системам и системам управления аппаратом с несколькими степенями свободы. Уровень развития авиации стал точным критерием готовности страны к конкуренции в области высоких технологий, что в конечном счете определяет ее место в мировой иерархии. Показательно, что еще 15 лет назад более 25% мирового рынка гражданской авиации составляли российские самолеты. Сейчас их экспорт сошел на ноль. Франция вместе с Европой создала Аэрбас, который является одним из двух (второй американский Боинг) гигантов, уже начавших делить мировой (включая внутренний российский) рынок пассажирских самолётов.

Где же Россия со своей авиацией? В конце восьмидесятых годов прошлого столетия мы занимали 25% мирового рынка гражданской авиации, сегодня поставляет на международный рынок гражданской авиации не более 1% продукции. Мировой лидер компания Аэрбас достигла сегодняшних впечатляющих результатов, завоевав практически половину рынка гражданской авиации, за 35 лет. Причем начала не с ноля: создавалась на основе достаточно развитых авиационных промышленностей Франции, Англии и Германии. России понадобится не меньше времени, чтобы от сегодняшнего одного процента выйти хотя бы на 10-15, а может быть и 25 % мирового рынка гражданской авиации.

Актуальность выбранной темы в том, что необходимо принимать кардинальные меры в этой области прямо сейчас иначе Россия навсегда потеряем возможность заявить о себе на мировом рынке авиации. И упустит шанс занять экономически выгодное место среди мировых гигантов, все больше превращаясь в поставщика сырья для развитых стран.

Цель данной работы - провести общий анализ мирового рынка гражданской авиации. Рассмотреть положение дел в России с постановкой основных проблем и указанием путей их решения.

Для достижения данной цели необходимо поставить ряд задач.

1. Проанализировать мировой рынок гражданской авиации с указанием общих тенденций развития и изменений в его структуре;

2. Рассмотреть рынок авиации в России с указанием основных проблем;

3. Установить основные проблемы и пути их решения.

Объектом данной работы является рынок гражданской авиации, а предметом работы является авиастроительная отрасль.

Новизна данной работы заключается в обобщении последних материалов и точек зрения по данной теме, с проведением анализа сводимого к общим принципам решения возникших проблем в этой области.

История развития гражданской авиации

Развитие Гражданской авиации началось лишь в начале 20 века, когда общими усилиями России и некоторых стран Европы (Германия, Англия, Франция) удалось создать такие виды авиатехники, как пассажирско-грузовые дирижабли и самолеты. В имперской России гражданская авиация не успела получить должного развития по причине надвигавшихся войн и потребностью в создании военно-воздушных сил, вследствие чего в области транспортной и гражданской авиации дореволюционная Россия не оставила советской власти почти никакого производственного и инфраструктурного наследства. Поэтому при рассмотрении истории и современном положении авиатранспорта России нам приходится говорить в основном о советском Гражданском воздушном флоте.

Освоение советскими авиаторами воздушных путей проходило в сложных условиях: фактически не было средств навигации и связи, метеорологического обеспечения полётов. Однако несмотря на эти трудности, значение авиации как транспортного средства из года в год возрастало. На внутренние линии вышли отечественные самолёты АК-1, У-2, К-5. Л/Г-4. Успешно эксплуатировался самолёт ПМ1 на трассах Москва — Ленинград, Москва — Берлин. В 1926 начались полёты из СССР в Монгольскую Народную Республику по авиалинии Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ)— Урга (ныне Улан-Батор), а в 1927 были открыты линии Ленинград—Берлин, Ташкент—Кабул.

Как это ни удивительно, по-настоящему вопрос о пассажирских самолетах решался в разгар войны. К концу 1943 г., когда наша авиация полностью господствовала в воздухе, когда авиационная промышленность работала на полную мощность и удовлетворяла потребности фронта в боевых самолетах, было решено начать производство транспортных и пассажирских самолетов. Причем это должно было делаться без ущерба для боевой авиации. Нужен был самолет, способный летать быстрее и дальше, чем Ли-2,— тогда основной пассажирский самолет.

В январе 1944 г. обсуждался вопрос о пассажирском экспрессе, способном перевозить 10—12 пассажиров на расстояние 4— 5 тыс. км. без посадки. В эту пору С. В. Ильюшин, работал над двухмоторным транспортно-пассажирским самолетом Ил-12. Вскоре самолет Ил-12 пошел в массовое производство. И с 1947 г. на гражданских авиалиниях СССР стали курсировать двухмоторные поршневые самолеты Ил-12, а в последующем — модификация этого самолета Ил-14. Для своего времени это были отличные машины, весьма экономичные и в высокой степени безопасные в полете.

В Советском Союзе проблема создания первого пассажирского реактивного самолета была решена путем переделки надежно проверенного эксплуатацией в воинских частях серийного бомбардировщика Ту-16 конструктора Туполева. Несмотря на трудности превращения бомбардировщика в пассажирский самолет, Ту-104 конструктору удался, особенно после того, как число пассажиров увеличили до 100. Ту-104 был большим достижением отечественного самолетостроения: он проложил пути широкому применению реактивных пассажирских самолетов на воздушных магистралях страны.

В 1954 г. Туполев, Ильюшин и Антонов получили конкретные задания на новые пассажирские самолеты, конкурентоспособные с западными образцами. Через короткий срок на испытательных аэродромах появились самолеты Ил-18, Ан-10 и Ан24, а также для своего времени самый большой в мире авиалайнер Ту-114.

Ту-114 рассчитан на 170 пассажиров. Дальность полета без посадки у него была больше, чем у любого другого пассажирского самолета. Самолет развивает скорость около 900 км/час. Расстояние от Москвы до Нью-Йорка Ту-114 покрывает за 11—12 часов летного времени. Все перечисленные самолеты после всесторонней проверки были запущены в серийное производство и стали поступать в эксплуатацию на воздушные линии ГВФ. Характерной особенностью наших пассажирских самолетов того времени являлось то, что все они, за исключением самолета Ту-104, на котором стояли турбореактивные двигатели, были оснащены более экономичными по расходу топлива турбовинтовыми установками. С 1954 началось широкое внедрение в эксплуатацию вертолётов Ми-1 и Ми-4. В сер. 50-х гг. аэропорты 1-го класса начали оборудоваться курсоглиссадной системой посадки СП-50. Широкое внедрение УКВ радиосвязи значительно повысило оперативность управления воздушным движением и качество радиообмена между работниками службы управления воздушным движением и командирами воздушных судов.

Таким образом, к концу 50-х годов на линиях ГВФ эксплуатировались три магистральных пассажирских самолета: Ту-104, Ан-10, Ил-18 и трансконтинентальный Ту-114. Также были запущены в серию и с начала 60-х годов начали поступать на линии Аэрофлота самолеты Ан-24 и Ту-124.

При изучении рынка гражданской авиации необходимо использовать системный подход, который позволяет рассматривать объект как систему и ориентирует исследование на раскрытие его целостности, на выявление разнообразных связей в нем и сведение их в единый комплекс. Системный подход позволяет исчерпывающе описать сущность рынка гражданской авиации и дать действенные определения основных понятий.

Гражданская авиация - это авиация, используемая в целях обеспечения потребностей граждан и экономики [23, 134]. Она является сложной, разветвленной системой, требующей повышенного внимания к правилам регулирования обеспечения безопасности полетов и качественного предоставления услуг пассажирам.

Отношения в области использования воздушного пространства многообразны. Во всей своей совокупности это многообразие образует не простое слагаемое элементов, а систему, являющуюся органической совокупностью взаимодействующих между собой элементов, все структурные подразделения которой связаны между собой, несмотря на то, что каждый элемент относительно самостоятелен, выполняет только ему присущие специфические функции. Данные отношения можно разделить на две сферы, в зависимости от специфики выполнения авиационных работ - это коммерческая гражданская авиация и авиация общего назначения. Каждая сфера в свою очередь также имеет структурные элементы и подразделяется на звенья. Тем не менее, все элементы взаимодействуют как между собой, так и с другими системами, и на практике эти взаимосвязи имеют актуальное значение. Все многообразия отношений по использованию воздушного пространства гражданской авиации обладают органической целостностью, способной к развитию.

В нашей стране с ее огромной территорией, гигантскими расстояниями между деловыми и культурными центрами регионов гражданская авиация играет особую роль [34, 42, 51, 53, 112]. На основании изучения ряда научных трудов, обобщены и проанализированы тенденции развития рынка гражданской авиации на современном этапе, которые представлены на рисунке 1.1.

Современные условия экономического развития государства диктуются рыночными отношениями. Рынок рассматривается как сфера проявления экономических отношений между различными субъектами, в том числе и участниками отношений в области использования воздушного пространства гражданской авиацией. Рынок гражданской авиации России - это сложная система, так как он не является неким монолитом, а имеет сложную структуру. Рынок как чрезвычайно сложное и даже сверхсложное целое подразделяется на определенные сферы, которые определяются взаимосвязями между субъектами по поводу воздействия на объект, а так же изменениями условий сферы деятельности [22, 35, 36, 37, 38, 54, 59, 115]. Деятельность, в какой бы сфере жизни общества она ни протекала, направляется определенными потребностями и интересами. Потребность есть не что иное, как состояние общества в целом, выражающее его зависимость от условий существования и выступающее побудительной силой жизненной активности. Можно сказать, что состояние рынка гражданской авиации имеет большое значение не только для эффективности экономики, но и для обеспечения реального единства государства, которое во многом определяется наличием единой системы интересов, хозяйственных и просто человеческих связей всех регионов России.

Рисунок 1.1 - Тенденции развития рынка гражданской авиации РФ

Экономический рост в РФ является двойным стимулирующим фактором развития перевозок воздушным транспортом. Во-первых, увеличивается деловая активность людей, способствующая росту бизнес-перевозок.

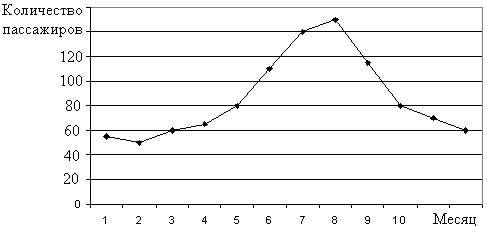

Во-вторых, рост благосостояния граждан вызывает рост спроса на авиапутешествия по личным делам, в соответствии с рисунком 1.2.

Рисунок 1.2 - Динамика изменения пассажирооборота, тыс. человек

Рисунок 1.3 - Доли рынка Российских авиапредприятий по объему перевозок, %

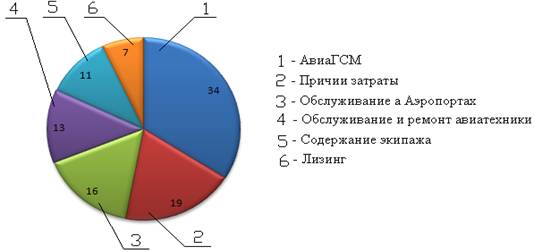

Основной причиной недостаточного темпа роста пассажиропотока в Российской Федерации является высокая стоимость авиаперевозок. Наиболее крупные статьи расходов авиапредприятий - авиаГСМ и сборы в аэропортах. Структура сборов представлена в соответствии с таблицей 1.1.

Таблица 1.1 - Структура сборов с авиакомпаний

Аэронавигационные сборы

За аэронавигационное обслуживание на воздушных трассах

Зависит от длины трассы и максимальной взлетной массы

За аэронавигационное обслуживание на местных воздушных линиях

Зависит от максимальной взлетной массы и времени полета

За аэронавигационное обслуживание в районе аэродрома

Зависит от максимальной взлетной массы

Аэропортовые сборы

Сбор за взлет-посадку

Зависит от максимальной взлетной массы

Сбор за обеспечение авиационной безопасности

Зависит от максимальной взлетной массы

Сбор за пользование аэровокзалом

Ставка сбора устанавливается на одного пассажира

Сбор за метеообеспечение

Ставка сбора устанавливается на один самолето-вылет ВС

Платежи за наземное обслуживание

Ставка сбора устанавливается на одного убывающего пассажира

Платежи за обработку грузов

Тариф устанавливается на один килограмм обработанного (прибывающего и убывающего) груза (почты)

Платежи за посадку или высадку пассажиров

За подачу трапа

Платежи за доставку пассажиров

Тариф устанавливается на одно транспортное средство по типам

Платежи за обеспечение бортпитания

Тариф устанавливается на одно обслуживание по типам ВС

Платежи за VIP-обслуживание пассажиров

Плата определяется на основе количества убывающих, прибывающих и транзитных пассажиров

Платежи за персональную охрану воздушного транспорта

Тариф устанавливается на один час охраны ВС независимо от его типа

Платежи за персональное сопровождение пассажиров

Тариф устанавливается на одного пассажира

Продолжение таблицы 1.1

Платежи за штурманское обеспечение полетов

Тариф устанавливается на каждый вид услуг

Платежи за медицинский осмотр членов экипажа

Тариф устанавливается на одного человека

Платежи за доставку экипажа

Тариф устанавливается на одно обслуживание экипажа независимо от типа ВС

Платежи за обеспечение авиаГСМ

Тариф устанавливается на одну тонну авиаГСМ

Платежи за временную стоянку на аэродроме или в ангаре

Тариф устанавливается на одни сутки или один час стоянки по типам ВС

Платежи за техническое обслуживание воздушного судна по формам регламента

Тарифная ставка устанавливается на единицу нормо-час по типам ВС

Платежи за обслуживание по формам обеспечения вылета и встречи

Тарифная ставка устанавливается на единицу нормо-час по типам ВС

Платежи за обеспечение приемки и выпуска, платежи за буксировку

Тариф устанавливается на одно обслуживание по типам ВС

Платежи за внутреннюю уборку и обслуживание санузлов, за заправку питьевой водой, за подачу электроэнергии, за кондиционирование

Тариф устанавливается на одно обслуживание по типам ВС

Аэропорты (управляющие компании) в свою очередь, оплачивают услуги структур работающих в них. Кроме того, так как аэродромное имущество всех аэропортов России является федеральной собственностью, управляющие аэропортом компании используют его на правах аренды, перечисляя соответствующие платежи балансодержателям взлетно-посадочных полос, рулевых дорожек и стоянок воздушных судов.

Одной из основных затратных статей авиапредприятия являются расходы на авиационное топливо, в соответствии с рисунком 1.4.

Основной причиной роста цен на авиационное топливо является стремительный общемировой рост цен на энергоносители. Также растут расходы на обслуживание воздушных судов и пассажиров в аэропортах и на трассе, что обусловлено повышением государственных аэропортовых и аэронавигационных ставок и сборов, увеличением расходов на обеспечение безопасности в аэропортах приема/вылета в связи с высоким уровнем террористической опасности в мире.

Рисунок 1.4 - Структура расходов авиапредприятий, %

Мировая тенденция последнего десятилетия развития гражданской авиации - создание глобальных авиационных альянсов. Основная цель создания таких альянсов - сокращение издержек, привлечение дополнительных пассажиров широкой сетью маршрутов и совместная конкурентная борьба с другими альянсами. Глобальные альянсы дают возможность сохранить видимость присутствия во всем мире, даже когда происходит сокращение международных рейсов, за счет кодшеринга - взаимного использования кодов авиапредприятий. Авиапредприятия, которые фактически не летают на определенных маршрутах, могут, тем не менее, с помощью участия в альянсе предложить эти маршруты для своих пассажиров. Альянсы позволяют увеличить доход авиапредприятия примерно на 5-7 %. Альянсы позволяют создать густую частоту сети маршрутов, удается получить большую собственную сеть маршрутов. Альянсы позволяют привлечь пассажиров удобством и минимальным временем стыковок в хабах, накопленными бонусами в совмещенных программах для часто летающих пассажиров различных перевозчиков альянса, спецтарифами, единым брендом и стандартами качества обслуживания. По мнению участников различных мировых альянсов, им за счет объединения удается увеличить доходы на 5-7 %. В настоящее время существует три глобальных мировых альянса, на которые приходится в год около одного миллиарда пассажиров. На мировом рынке образовано три авиационных альянса:

2) Star Alliance;

Изучив мировые тенденции развития рынка гражданской авиации можно позитивно оценить процесс объединения российских авиакомпаний.

Анализ рынка гражданской авиации с позиции экономического потенциала позволяет утверждать, что многие его участники имеют большие возможности и желание развивать их. Однако, оперируя только показателями экономического потенциала, невозможно определить, куда это может привести. Поэтому дополнительно требуется использование характеристик рисков рынка.

Риск - это вероятность возникновения непредвиденных потерь в ситуации неопределенности.

В зависимости от причин возникновения и возможностей устранения можно выделить две составляющих риска рынка гражданской авиации. Это специфический и неспецифический риски.

Специфический риск - это разновидность предпринимательского риска вызванного специфическими для отрасли экономики особенностями коммерческой деятельности. Данный риск появляется лишь на уровне предпринимательской деятельности и не имеет макроэкономической формы [71]. В составе специфического риска выделяют риски наиболее общего, системного характера. Прежде всего, этот риск связан со стоимость авиационного топлива в РФ, услуг по ремонту, продлению ресурсов и дооборудованию воздушных судов, аэропортовыми и аэронавигационными сборами, агентскими комиссионными и другими существенными составляющими себестоимости. Неизбежным является рост расходов авиакомпаний на реновацию авиапарка (потребление новых или вторичных ВС). С одной стороны это приводит к росту амортизационных расходов и кредитной нагрузки, с другой снижает топливную составляющую и удельные затраты на техническую поддержку. Важным фактором снижения данных рисков остается государственное регулирование цен на услуги естественных монополий: авиаремонтные заводы, КБ, система аэронавигационного обеспечения, аэропорты. Повышение авиатарифов - этот риск следует из вышеперечисленных. Его влияние напрямую зависит от уровня конкуренции в отрасли и может быть как отрицательным, так и положительным. Многие предыдущие годы он имел сугубо отрицательное значение, сдерживая рост объемов перевозок в РФ. В современной ситуации, когда на внутреннем рынке ожидается дефицит предложения, повышение тарифов будет неизбежным, но сыграет положительную роль, повысит финансовую емкость авиарынка и не приведет к критическому спаду объемов перевозок.

Рисунок 1.5 - Сезонность характера авиаперевозок

в среднем по рынку ГА России

Этот фактор труднопреодолим, и в равной степени воздействует на все авиакомпании мира. Преимущества против этого фактора имеют крупные перевозчики с развитыми маршрутными сетями, способные адаптировать структуру своих авиалиний под сезонные настроения рынка. Влияние этого фактора отчасти компенсируется гибкой, сезонной тарифной политикой, позволяющей максимизировать доходы.

К специфическому риску можно отнести и повышенные эксплуатационные риски на транспорте. Это касается вопросов безопасности полетов, эксплуатационной надежности авиатехники, квалификации персонала, системы контроля и управления качеством. Этот риск является страховым, и потому чреват не столько финансовыми, сколько имиджевыми потерями авиакомпании.

Основным свойством авиационной транспортной системы является обеспечение безопасности полетов воздушных судов. В сложившейся практике управления деятельностью гражданской авиации государство оказывает огромное влияние на обеспечение высокого уровня безопасности полетов. Вместе с тем, трагические события 24 августа 2004 года, когда в результате террористических актов произошли две авиационные катастрофы, выявили слабые места существующей системы. Решение проблемы в деятельности гражданской авиации лежит в русле системного подхода в управлении безопасностью на основе всестороннего учета человеческого фактора на всех уровнях авиационной транспортной системы. На всех участках авиационного производства необходима высочайшая ответственность каждого исполнителя за обеспечение безопасности полетов.

Безопасность полетов воздушного транспорта формируется на этапе проектирования, создания авиационной техники. Исследование безопасности как свойства авиационной транспортной системы проходит в несколько стадий.

На первой стадии определяются области предельных значений параметров и режимов полета, при которых воздушное судно выполняет заданные функции. Эти значения определяются из аэродинамических, прочностных расчетов, после чего возможно установить область их применения из условий ограничений и допущений.

На второй стадии определяются все возможные моменты, которые позволяют рассматривать воздушное судно вне зоны допустимых параметров. В этом аспекте должно рассматриваться отказ, как самого воздушного судна, так и нарушения деятельности всех субъектов авиационной транспортной системы, которые влияют на воздушное судно. Помимо всего прочего необходимо провести мониторинг предсказуемых условий эксплуатации, в ряде случаев данные условия ухудшают отрицательное воздействие на воздушное судно дестабилизирующих факторов.

На третьей стадии разрабатываются такие требования безопасности исходя из практических навыков и реальных летных происшествий ко всем остальным звеньям авиационной транспортной системы на основе математических моделей надежности и безопасности воздушных судов.

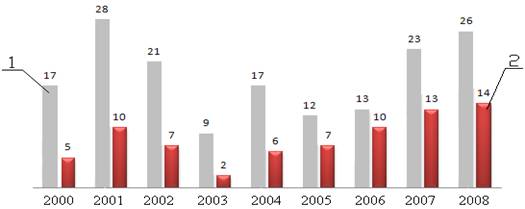

Рост числа авиаперевозчиков не привел к положительному изменению качественных показателей. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта - ИАТА, показатель аварийности в России и странах Содружества достиг 8,6 на миллион полетов. И это притом, что средний мировой коэффициент составляет 0,65 [3, 4, 10, 11, 12, 25, 61, 71, 122]. В целом по гражданской авиации белее трех четвертей парка воздушных судов имеет срок службы свыше 10 лет, не менее 15 % - более 20 лет. В этих условиях число авиационных происшествий возросло в 4 раза по сравнению с 1991 годом. Динамика изменений авиационных происшествий в период с 2000 по 2008 года представлена на рисунке 1.6.

1 - авиационные происшествий, 2 - катастрофы

Рисунок 1.6 - Количество авиационных происшествий и катастроф

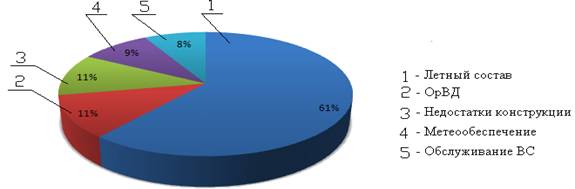

Большинство авиационных происшествий связаны с недостатками в деятельности экипажей воздушных судов и являются следствием слабой профилактической работы, проводимой в авиакомпаниях. Но причины авиационных происшествий не только в этом. К ним приводит, как правило, сочетание нескольких различных факторов. Ели взять период с 2002 по 2008 год, то они распределяются следующим образом, рисунок 1.7.

Рисунок 1.7 - Распределение причин авиационных происшествий

Основной причиной авиакатастроф считается человеческий фактор, 61%, а на оставшиеся четыре фактора приходится 39%.

Неспецифический риск обусловлен внешними обстоятельствами макроэкономического характера. Они воздействуют в одинаковой степени на вероятные результаты осуществления деятельности рынка. К ним можно отнести отношения собственности, монополизм региона, социально-политический климат, экологическую опасность.

На развитие гражданской авиации в современных условиях влияет ряд положительных и отрицательных факторов, в соответствии с таблицей 1.2.

Среди технологических факторов развития необходимо отметить развитие авиастроения, создания более экономичных, быстрых и вместительных воздушных судов. Многие российских авиакомпаний закупают зарубежные воздушные суда, которые по ряду параметров оказываются эффективнее своих российских аналогов. Однако покупки новых воздушных судов зарубежного производства сдерживаются высокими таможенными барьерами, что вынуждает авиакомпании приобретать подержанные и устаревшие модели иностранных воздушных судов.

Читайте также: