Синдром ван гога реферат

Обновлено: 25.06.2024

В исследовании болезни Ван Гога мы не имеем возможности, как в случае Гельдерлина, опереться на имеющуюся патографию. Поэтому я попытаюсь дать краткое описание и характеристику доступного мне материала.

В 1881 году Ван Гог влюбляется в молодую вдову, но несчастливо, — так было и с его первой любовью в 1873 году, — он получает отказ. Вскоре после этого он берет к себе нищую и опустившуюся беременную женщину, переносит на нее всю свою любовь и заботу, но позднее, против своей воли, — и мучительно переживая печаль этой тягостной жизни с совершенно грубым и склонным к интригам существом — расстается с ней.

С начала 1886 гола до весны 1888 Ван Гог живет у своего брата Тео в Париже, где знакомится с импрессионистами. До конца своих дней он будет жить только на средства брата. Эти исполненные глубокого понимания и самоотверженной любви братские отношения станут для Ван Гога далеко не последним по значению условием его экзистенции.

Если теперь, исходя из этих датировок, мы зададим вопрос о первоначальном появлении заболевания, которое вскоре, в декабре 1888, перешло в острый психоз, то ответ будет следующим. Появление первых соматических нарушений достаточно объясняется образом жизни. Статус во время пребывания в Париже неизвестен, так как письма в это время отсутствуют; однако очевидно нарастание телесных недомоганий (предпринимается попытка предотвратить его алкоголем и курением) к концу парижского периода, несмотря на лучшие, чем прежде, материальные условия жизни в совместном проживании с братом; наступающее позднее улучшение сопровождается появлением психических феноменов, которые указывают на возможное начало психоза, а в ретроспективе могут уже с уверенностью с ним связываться. Мне представляется наиболее вероятным начало болезненного процесса примерно на рубеже 1887—1888 годов и уже несомненным — его наличие весной 1888.

Обратимся вновь к письмам и посмотрим, что он сообщает о своей работе.

После острой вспышки (в декабре 1888) работа вновь на долгое время была полностью дезорганизована, в ней не было постоянной всепобеждающей силы прошлого года, но на краткие мгновения прежняя яростность и прозорливость все же возвращались.

Если мы теперь рассмотрим его работы в том же хронологическом порядке, но основное внимание обратим на с о — держание работ, на его намерения и собственные толкования, то и тут создастся впечатление некоего изменения, хотя и менее резко выраженного.

Резюмируя толкования Ван Гога и высказывания о его намерениях и его стремлениях в искусстве, относящиеся ко времени уже начавшейся болезни, зададимся вопросом: появилось ли в них что-то новое? Ответ на этот вопрос можно дать, лишь сравнив письма указанного времени со всеми его прежними письмами. В этом сравнении обнаруживается, что хотя он и раньше высказывал сомнения относительно того, действительно ли импрессионизм это последнее слово в живописи, и говорил о цветах, в частности, об их веселости и других характеристиках настроения, и ставил изображение фигур выше пейзажной живописи и т. д., но все это высказывалось в ином тоне — спокойнее, проще, менее категорично, менее отчетливо. Было бы, однако, совершенно неверно полагать, что из высказываний Ван Гога о своем искусстве можно непосредственно извлечь нечто шизофренически обусловленное. Мы можем лишь констатировать тот бросающийся в глаза всякому непредвзятому внимательному читателю его писем факт, что имеется огромное различие между 1888 годом и прежними годами; тот факт, что это различие возникает довольно неожиданно, и тот факт, что существует некое временное совпадение с началом распознаваемого по совершенно другим симптомам психотического процесса. Отсюда напрашивается вывод, что один из факторов возникновения этого нового тона следует искать в психозе. Все его письма и до, и во время психоза глубоко серьезны и в этом отношении совершенно одинаковы. В своей совокупности эти письма (лишь примерно четверть их относится ко времени психоза) — суть документальное отражение некоего мировоззрения, некой экзистенции, некой высокоэтической мысли; выражение безусловной правдивости, глубокой иррациональной веры, бесконечной любви, благородной человечности, — выражение непоколебимой amor fati. Эти письма — одно из трогательнейших явлений недавнего прошлого. Этос Ван Гога существует вне какой-либо зависимости от психоза, более того, он по-настоящему проявляет себя именно в психозе.

Если, наконец, попытаться сравнить характеристически согласующиеся временные зависимости эволюции болезненного процесса, интенсивности работы и высказываний о художественных намерениях с хронологической последовательностью работ, чтобы посмотреть, в какой мере здесь имеет место совпадение вызванных психозом изменений душевного состояния и изменений в творчестве, то мы столкнемся с трудностями прежде всего технического характера. Мне не известно книги, в которой были бы приведены все работы Ван Гога с указанием времени их создания. Далее, для оценки работы надо иметь возможность взглянуть на оригинал. А при выполнении обеих этих предпосылок, для анализа потребовалось бы владение всем аппаратом искусствоведческих понятий, — требование, которому я не удовлетворяю. Тем не менее, при всех оговорках, отважусь высказать некоторые замечания. Ясный ответ на поставленный вопрос может последовать только со стороны искусствоведения.

Вначале рискнем сделать замечание о роли искусства в совокупной экзистенции Ван Гога, поскольку для него оно неизменно играло решающую роль — как до, так и во время психоза. В данном случае следует учитывать, что его личность, поступки, этос, экзистенция и художественное творчество в необычайной мере слиты воедино. Изолированное рассмотрение его художественного творчества, тем более — отдельных произведений, едва ли окажется удовлетворительным даже в плане понимания только смысла его искусства. Его творения вырастают из целостного духовного комплекса; взятые же сами по себе, они — всего лишь афоризмы. Другое дело, если бы мы не имели его писем и отчетов о его жизни, если бы перед нами были лишь отдельные картины и листы, а не весь комплекс в его временном развитии. Сами по себе работы говорят не так много, когда они не говорят вместе с целым. То, что противоречит такому подходу, есть лишь эстетический предрассудок о замкнутом в себе, законченном произведении искусства. У Ван Гога, может быть, вообще нет ни одной абсолютно законченной, в самой себе заключающейся работы, а если и есть такая, то лишь для такого зрителя, который — в широком смысле — превратно истолковывает художественное или декоративное значение этой работы. Ведь мир художественного творчества вообще поляризован по одной оси: на одном полюсе — те завершенные, замкнутые в своем космосе творения, в связи с которыми не возникает вопросов ни о других работах, ни о какой-либо экзистенции, творения, дарящие почти вневременное наслаждение своей благословенной красотой; но на другом полюсе — те постоянно встречающиеся в истории западного искусства работы, которые воспринимаются как выражение некой экзистенции, как частные решения, как этапы какого-то пути, сколь бы ни была в них в то же время самоочевидна эстетическая форма замкнутого в себе. У Ван Гога мы находим предельный случай воплощения этой последней возможности. Взятые в отдельности, его работы, наверное, очень сильно уступали бы великим произведениям искусства второй половины тысячелетия, но его экзистенция (которая, в свою очередь, без этих художественных произведений никогда не стала бы нам ясна и именно в них наиболее явно себя выражает), взятая как целое, достигает небывалой высоты. Его беззаветность, высота притязаний, религиозно проникнутая реалистичность, совершенная искренность выражают себя в совокупной экзистенции.

Попытаемся теперь, пользуясь нашими недостаточными средствами, описать изменения в его творчестве. Во всех его работах 1888 года есть некая нота, которой раньше не было. Все, что было прежде, производило сравнительно невинное впечатление. После раннего бесцветного живописания в темных тонах, с 1885 года появляется красочность, а затем, с 1886, — уже полное просветление и ясность красок. Но только с 1888 года начинают появляться те особенности, которые в конце концов разовьются в то, о чем можно говорить как о манере. Эти особенности, вместе со странно волнующим взглядом художника на мир, создают такое воздействие на зрителя, какого не производили его картины 1887 года и предшествующих лет. Безусловно, это воздействие очень субъективно, однако его испытывают многие. Собственно, Ван Гог хотел писать Христа, святых и ангелов; он отказался от этого, потому что это его слишком возбуждало, и скромно избрал себе самые простые объекты. Но в их изображениях зритель чувствует изначально религиозный импульс даже тогда, когда он ничего не знает о высказанных в письмах мотивах (как это произошло и со мной при первом знакомстве с работами Ван Гога, когда я ничего о нем не знал).

Во всех работах — напряжение поиска. Вас влечет от одной картины к другой и затягивает в водоворот этого беспрерывного преодоления. Это не то чтобы рабочие наброски или что-то цельное, но незаконченное, — это, скорее, отдельные акты анализа и синтеза. Хорошо еще, что у этого художника, при всей его склонности к размышлениям, почти все чувственно ясно и ощутимо, причем в каждой работе, которая в одно и то же время — и фрагмент искомого совершенства, и его воплощение, а такое воплощение может заставить зрителя, глядящего на эту вершину, на какой-то миг забыть о восхождении. Глядя на некоторые его картины, трудно отделаться от впечатления незаконченности, полуудачи, наброска, на котором художник не задержался и быстро перешел к другой работе. Каждая его работа является в то же время и частью пути.

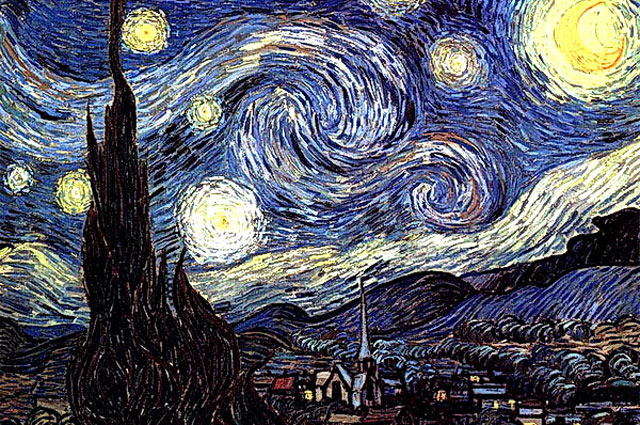

Пытаясь извлечь из живописной манеры Ван Гога нечто постижимое понятийно, нельзя забывать, что все у него — элемент некоего целого. Всякое отдельное утверждение можно объявить абсурдным, если взять его изолированно и возвести в абсолют. Итак, прежде всего выделяется своей необычностью техника, которая с начала 1888 года все более развивается и выходит на первый план: расщепление поверхности картины геометрически регулярными, но чудовищно многообразными по форме мазками. Тут не только штрихи и полукружья, но свою роль играют и извивы, спирали, формы, напоминающие по виду арабские шестерки или тройки, углы, изломы; причем одновременно сосуществуют и повторение одних и тех же форм на больших поверхностях, и труднообозримая их смена. Воздействие мазков многообразно из-за того, что они располагаются не только параллельно, но и расходящимися лучами, и криволинейно. Уже это формообразующее кистеведение вносит в картины какое-то зловещее волнение. Земля ландшафта кажется живой, всюду чудятся вздымающиеся и опадающие волны, деревья — как языки пламени, все — в муках и извивах, небо колышется.

Краски на некоторых картинах последних месяцев кажутся мне более грубыми и кричащими по сравнению с более живыми и ясными красками прежнего времени. Хотя он никогда не придавал особого значения ошибкам в перспективе или огрехам в рисунке, но под конец их количество увеличивается. Наклонившаяся дымовая труба, покосившиеся стены, деформированная голова кажутся уже не необходимыми, а случайными. Возбуждение, кажется, ослабляет дисциплинирующее самообладание. Характерность мазка, криволинейность гипертрофируются, живописная манера огрубляется. В качестве примеров вспоминаются хлебное поле и картина с домами в Овере. Можно предположить, что Ван Гог находился в стадии перехода в конечное состояние (аналогичное тому, на которое указывают поздние — после 1805 года — стихотворения Гельдерлина) и что во время этого перехода он и лишил себя жизни.

Резюмируем наше мнение о его творчестве в части, касающейся связи с психозом. Граница развития приходится на начало 1888 года, что совпадает с началом психоза. Работы, оказавшие столь большое влияние на нас и на наше время, относятся к 1888—1890 годам. В это время было написано больше картин, чем во все предшествующие годы. Это было мощное экстатическое возбуждение, которое, однако, оставалось дисциплинированным. Самые последние картины последних недель производят несколько хаотическое впечатление. Здесь, кажется, уже чувствуется приближение к новой, второй границе. Краски становятся брутальнее, они уже не просто резки и полны внутреннего напряжения, но приобретают характерность разрушения. Ощущается возможная утрата тонкости восприятия и еще более — дисциплины. В работах 1888—1890 годов сказывается такое напряжение, словно в них пытались найти свое выражение жизненные и мировые вопросы. Это искусство воздействует мировоззренчески, хотя никакого мировоззрения тут не подразумевалось, тем более — не высказывалось, не задумывалось и даже задним числом не могло бы быть сформулировано. Тут — борьба, удивление, любовь, выражение движения. Художество, искусство тут — просто медиум, пусть даже обогащенный творческими средствами; тут первоисточник, а не преднамеренная уловка. Не выученное, а пережитое в расслаблении становится объектом. Это так же, как с Гельдерлином: как будто струна, по которой сильно ударили, издает высочайший звук, а сама в этот миг разрывается.

В этом смысле просто фатальным является отсутствие точной хронологии работ: тут нужна была бы помесячная датировка, — причем весьма вероятно, что такой хронологии уже не будет установлено никогда. Сведения о возникновении работ везде приводятся с точностью до года, иногда даже — до двух лет, и мне не раз казалось, что датировки в имеющихся публикациях даются легкомысленно, без достаточных обоснований. Знание биографии и писем позволяет датировать ряд работ по изображенным объектам — когда они связаны с определенным временем пребывания в определенном месте (таковы, например, картины, изображающие южные ландшафты, брабантские ландшафты); другие работы поддаются датировке, поскольку о них имеются упоминания в письмах. Хотя в письмах тоже отсутствует точная датировка, однако они все же сгруппированы по временным интервалам со значительно большей точностью, чем картины.

1. Годы до 1886. Весьма изрядные ученические работы натуралистического, позднее — импрессионистского характера. Рисунок и живопись везде плоскостны. Никакого расщепления формы мазка.

2. 1887 год. Устойчивое колористическое развитие. Цветочные и другие натюрморты высочайшего уровня. В сравнении с позднейшим все пока еще спокойно.

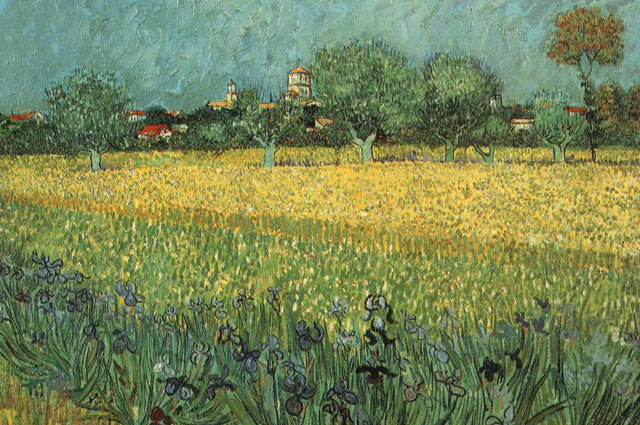

4. Лето 1888 года. Напряжение, возникшее уже раньше, теперь ощущается в каждой работе. Но выражение этого мощного внутреннего напряжения свидетельствует о величайшей дисциплине и чувстве формы, о необычайной широте и ясности горизонтов сознания человека, с совершенной уверенностью владеющего своими сильными и яркими переживаниями. Достигнута высочайшая творческая вершина; подъем к ней был крутым. Примерами могут служить рисунки деревенской улицы в Сен-Мари и кафе в Арле.

5. Конец 1888 года — 1889 год. Решающий шаг в развитии шизофренического процесса: первое резко выраженное острое состояние в декабре 1888. Возрастание самодовлеющей ценности собственно динамики мазка. Напряжение еще остается подконтрольным, но уже не дает прежнего свободного, живого синтеза; более тою, работы становятся регулярнее и в высокой степени — но пока еще в хорошем смысле — демонстрируют манеру (например, многочисленные пейзажи с кипарисами демонстрируют величайшее богатство чудовищного движения). Предметно особенное, понятийно отдельное все более исчезает, уступая общему движению линии как таковой.

Само собой разумеется, во времени это изменение отнюдь не выражается какой-то плавной кривой. Не все сравнительно слабые его работы относятся к 1890 году; с другой стороны, в этом, 1890, году создаются и работы высокого уровня. Однако я предполагаю, что временные промежутки, к которым могут быть отнесены такие работы, сравнительно невелики. Верифицировать это предположение я не в состоянии, ибо, не говоря уже об оригиналах, я не располагаю и исчерпывающим репродуцированным материалом. Прискорбно чувствовать больше, чем можешь выразить, — так, я нахожу мои замечания весьма скудными, поскольку не имею профессионального искусствоведческого образования, — и прискорбно из-за отсутствия достаточных материалов не иметь возможности провести исследование, которое представляется имеющим существенное значение.

Наконец, следует отметить в случае Ван Гога один совершенно необычный феномен: его суверенное отношение к своей болезни.

– доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова (г. Чебоксары).

Ключевые слова: Винсент Ван Гог, психические расстройства, самоубийство, патография.

Ссылка для цитирования размещена в конце публикации.

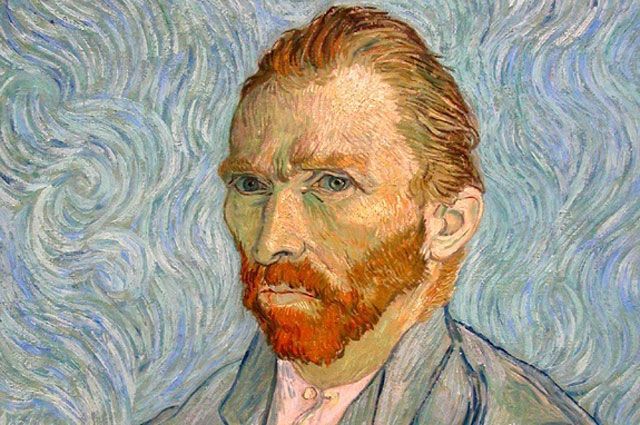

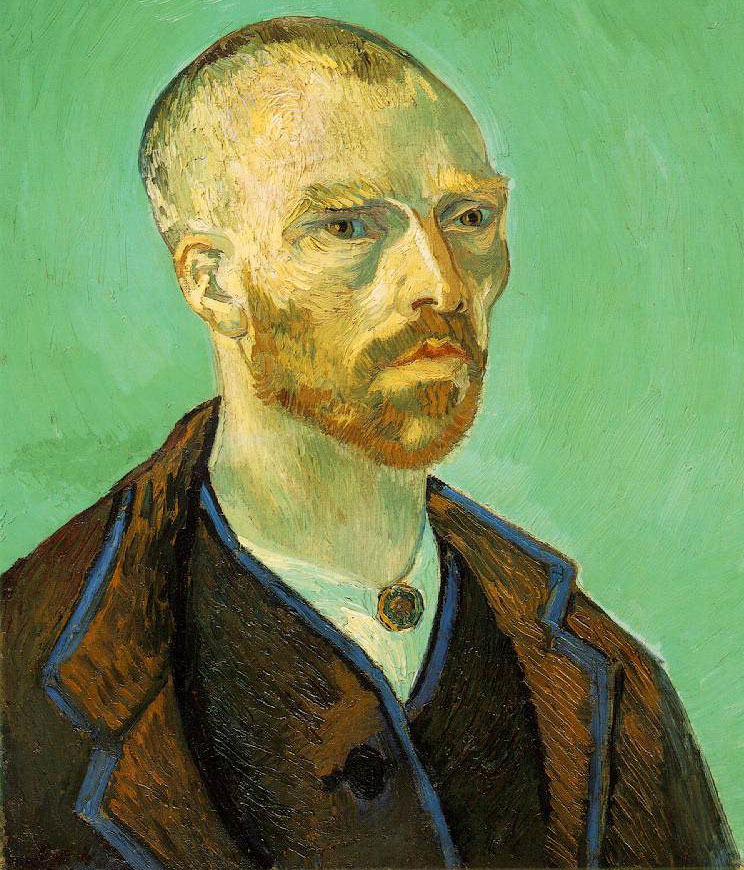

Винсент Ван Гог [Т. 1. С. 108. 2]

Винсент Ван Гог (1853-1890) – всемирно известный голландский художник, представитель постимпрессионизма, как известно, страдал психическими расстройствами, в связи с чем длительно находился в психиатрических больницах. В литературе до настоящего времени не утихают дискуссии вокруг различных сторон этой темы, а также их влияние на изобразительное творчество. Большое внимание занимают обсуждения причин самоубийства художника. Подавляющее число работ опубликовано на иностранных языках, что затрудняет знакомство с ними отечественных специалистов. Поэтому, с одной стороны, мы постарались познакомить читателей с малознакомыми фактами из жизни и истории болезни Ван Гога, диагностическими суждениями врачей различных специальностей, с другой, – обобщить их и выдвинуть свое собственное мнение по обсуждаемым вопросам. Основой для настоящего исследования послужили письма Ван Гога [2], известные работы Н.А. Дмитриевой [4] и А. Перрюшо [5], опубликованные на русском языке, а также многочисленные иностранные статьи 20. Первоначально использовались материалы И. Стоуна (И. Стоун. Жажда жизни: Повесть о Винсенте Ван Гоге / Пер. с англ. Н. Банникова. – СПб.: Северо-Запад, 1993. – 511 с.), однако мы посчитали их избыточными и исключили из окончательного текста статьи.

Краткая история жизни. Матери Винсента при рождении шел 34 год, первый ребенок умер год тому назад через 6 недель после родов [5]. Существенная ассиметрия лица, неровности черепа и особенности темперамента (значительная эмоциональность) позволили некоторым ученым (Gastout) предположить, что он получил родовую травму [11]. Об этом также могут свидетельствовать и частые головные боли с детства [4].

Он почти ничего не ест, зато много пьет кофе и понемногу спиртное. Пристрастился к абсенту, к этому мутному и ядовитому напитку… Четыре дня подряд пьет только кофе – 23 чашки. Зачастую сидит на одном хлебе… Винсент пребывал в состоянии нервной тревоги, которая теперь редко его отпускала, – спокойствие не давалось [4, С. 68].

С одним из художников, шотландцем Александром Ридом, он задумал совершить совместное самоубийство [5, С. 205].

20.02. снова страшный припадок – самые длительные буйные припадки сменялись приступами тяжелой депрессии… Только в первой половине апреля бред больного утих, стал выходить из тяжелого отупения, которое всегда сопровождало приступы болезни…

Но остается в сердце пустота,

Рисунки Ван Гога [по 5]

Скорбь. Ноябрь 1882. Горюющий старик. Май 1890.

Плачущая женщина. Март-апрель 1883. Женщина в чепце. 1883.

Психиатрические (врачебные) диагнозы.

Многочисленные диагностические суждения врачей неоднозначны и очень вариабельны, достигают 30 самых различных заболеваний [11]. Знакомясь с ними, можно сказать, что обсуждался почти весь спектр частной психиатрии: расстройства адаптации [22], пограничное психическое расстройство [16] с трансформацией в психоорганический синдром [17], эпилепсия с аффективными расстройствами и психозом [4], дисфорическое расстройство [11], циклоидный психоз [24], органическое расстройство [19]. Среди других диагнозов встречаются: диффузный менингоэнцефалит, шизофрения, психическая дегенерация и конституциональная психопатия [5], алкоголизм [цит. по 21] и др. Психоаналитики предлагали свое толкование психических расстройств [5] и отдельных его проявлений в виде самоповреждения [23], получивших название – синдром Ван Гога [1].

E. van Meekeren (2000) считает, что у Ван Гога в течение длительного периода его жизни выявлялись симптомы так называемого пограничного (личностного) расстройства (borderline=personality disorder): импульсивность, лабильность настроения, чувство (страх) заброшенности, самоповреждающее поведение. Влияние наследственной психопатологической предрасположенности вместе с недоеданием, интоксикацией и истощением могли способствовать трансформации пограничного психического расстройства в психоорганический синдром с психотическими и судорожными компонентами [17].

Имеется много работ, свидетельствующих об эпилепсии у Ван Гога, но психические расстройства в них либо не обсуждаются, либо рассматриваются как самостоятельная патология [16]. Между тем, по авторитетному мнению Гасто, основой психических расстройств, все же, является лобно-теменная эпилепсия, спровоцированная потреблением абсента и наличием ранних повреждений лимбической системы мозга [11].

Однако даже самое распространенное диагностическое заключение – эпилепсия – подвергается сомнению. В частности, выдвигается очень интересная гипотеза, что Ван Гог страдал болезнью Меньера (патология внутреннего уха), а не эпилепсией [7]. Как известно, для клиники этого заболевания весьма характерны приступы головокружения, нередко с падением больного. Поскольку болезнь Меньера была описана только после смерти Ван Гога, авторы на основе анализа писем и клиники считают диагноз эпилепсии у художника ошибочным. J.B. Hughes [13] отрицает не только эпилепсию, но и болезнь Меньера, склоняясь к квалификации синдрома Geschwind, который часто сосуществует с лобно-теменной эпилепсией. Такое решение подтверждается отсутствием самопроизвольных припадков. Судорожные состояния, как известно, появились на фоне хронического недоедания и алкоголизации, при употреблении больших доз абсента, вызывающих типичные судорожные состояния.

Весьма своеобразным является мнение об отравлении свинцом, содержащимся в масляных красках, и другими токсическими субстанциями [26]. Приводятся характерные жалобы, встречающиеся в письмах к брату Тео, которые позволяют говорить о нейротоксической энцефалопатии и самоубийстве как влиянии сатурнизма. Среди других токсических веществ обсуждаются: бромиды, камфора, масла из абсента [10, 12], коньяк (абсент), никотин и скипидар [20]. Следствием хронической интоксикации может служить диагноз органического психического расстройства, обусловленного церебральным повреждением или соматическим заболеванием (F.06) или органическое личностное расстройство (F.07, МКБ-10) [19].

R.H. Rahe (1990) иллюстрирует влияние психосоциальных стрессов в развитии расстройства адаптации [22]. Свою точку зрения автор обосновывает диаграммой жизни со специфической хронологией событий, сопутствующих развитию и дальнейшей динамикой болезни. Наиболее патогенным событием может быть стигма психического расстройства [9]. Как хорошо показано в описании жизни художника, он в течение всей своей короткой жизни испытывал влияние семейной и социальной стигмы, являясь, по сути, изгоем общества.

Некоторые авторы, включая К. Ясперса, выставляли художнику диагноз параноидной шизофрении [5]. Однако отсутствие основных (базисных) симптомов этого заболевания и наличие психотических эпизодов с помрачением сознания и полным выздоровлением делают его сомнительным. Нейросифилис может быть отвергнут по схожим соображениям: отсутствие сведений о заражении и характерной клиники [11].

Весьма интересным представляется влияние болезни брата Тео на самоубийство Ван Гога. Согласно архивным сведениям психиатрического центра г. Утрехта, Тео Ван Гог страдал паралитическим слабоумием, первые симптомы которого отмечались еще в 1886 г. Их стремительное прогрессирование к 1890 г. во время посещения Винсентом брата в Париже могло явиться решающим мотивом самоубийства великого художника [25].

Причинами самоубийства Ван Гога E. van Meekeren считает стресс (социальная изоляция, статус психически больного с плохим прогнозом), интоксикацию, вызванную лечением психического расстройства, и болезнь брата Тео [17].

Литература

* Текст публикации является дополненным вариантом статьи: Голенков А.В. Психические расстройства Винсента Ван Гога: обзор мнений врачей и ученых // Вестник психиатрии и психологии Чувашии, 2009. – №5. – С. 127-144. ↑

*** По определению экспертов ВОЗ, эпилепсия характеризуется непровоцируемыми приступами. ↑

**** Судя по письмам [2], Ван Гог разделял многие взгляды Л.Н. Толстого на религию. ↑

Ссылка для цитирования

Все элементы описания необходимы и соответствуют ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка" (введен в действие 01.01.2009). Дата обращения [в формате число-месяц-год = чч.мм.гггг] – дата, когда вы обращались к документу и он был доступен.

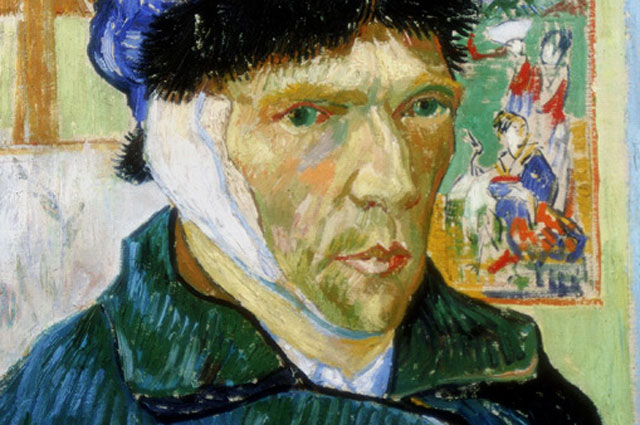

Самоповреждением называют умышленное нанесение человеком себе травм, включающих в себя укусы, ожоги, изъязвления и т. д. Повреждения такого рода обычно не фатальны и не осуществляются с намерением суицида. Самоповреждающее поведение распространено среди подростков, молодых женщин, ветеранов военных действий и психиатрических пациентов (в частности, среди страдающих биполярно-аффективным расстройством, шизофренией, синдромом Мюнхгаузена). Повторяющееся нанесение себе увечий получило название синдрома Ван Гога, так как художник отрезал мочку уха и преподнес ее в подарок проститутке (по самой распространённой версии). Также определение синдрома Ван Гога включает в себя и стремление пациентов к многократным хирургическим вмешательствам.

Большая часть научных публикаций на тему вышеуказанного синдрома является описаниями клинических случаев, часть которых датируется началом XX века. Часто описываются отрезания ушей, половых органов, нанесение порезов на конечности. Один из этих случаев приведен ниже.

Следующие десять лет прошли для больного в путешествиях от больницы к больнице на территории востока и среднего запада США, в течение которых он искал врача, который согласится осуществить операцию на ухе. За это время он перенёс 12 хирургических вмешательств на челюсти, синусах и, конечно, левом ухе. Однажды дело дошло даже до самостоятельной попытки прооперировать себя перед зеркалом, однако далее единственного поверхностного надреза мужчина не продвинулся. Кульминацией истории стала операция в 1962 году, осуществленная после осмотра психиатром, уже ранее упомянутого в тексте.

Сам хирург сообщил, что 21 февраля 1962 год он провел удаление участка мягких тканей в форме кольца, проходящего по окружности наружного слухового прохода. По состоянию тканей можно было отметить следы хронического воспаления, вероятнее всего, возникшего как результат самостоятельной попытки извлечь украшение. Конечно же, на самом деле золотого кольца в ухе обнаружено не было. Область вмешательства зажила успешно, однако, по словам пациента, он все ещё ощущает присутствие ювелирного изделия в ухе.

В течение трех лет, последовавших за изначальным освидетельствованием психиатра изменений в состоянии пациента не наблюдалось. Помимо вышеописанного навязчивого состояния в повседневной жизни отклонений от нормы не наблюдалось.

Несмотря на отсутствие клинических проявлений, тесты, проведённые в 1962, 1963 и 1965 году выявили у мужчины депрессивные черты. Сложно сказать, что стало причиной такой фиксации: было ли это инфицирование левого уха в возрасте шести лет, о котором позднее пациент вспомнил, или же тот факт, что единственные отношения, которые он мог поддержать с людьми и окружающим миром могли носить только медицинский характер в связи с его одиночеством.

В случае синдрома Ван Гога, в какой бы форме он ни выражался — как в вышеприведенном случае или в форме нанесения себе увечий, — сложно говорить о единой этиологии. Например, наблюдения врачей из Ирана показали, что одинаковые увечья могут нанести себе пациенты как с депрессией, так и с пограничный расстройством личности. Их коллеги из Непала описывали случаи синдрома Ван Гога у пациентов с диагностированной шизофренией.

Болезнь и смерть

Ван Гог был старшим ребенком в семье, и уже в детстве проявлялся его противоречивый характер — дома будущий художник был своенравным и трудным ребенком, а вне семьи — тихим, серьезным и скромным.

Согласно официальной версии, к гибели его привели напряжённая работа, как физическая, так и душевная, и разгульный образ жизни — Ван Гог злоупотреблял абсентом.

Умер художник 29 июля 1890 года. За два дня до этого в Овер-сюр-Уаз он вышел на прогулку с материалами для рисования. При нем был пистолет, который Ван Гог купил для отпугивания птичьих стай во время работы на пленэре. Именно из этого пистолета художник выстрелил в себя в область сердца, после чего он самостоятельно добрался до лечебницы. Спустя 29 часов после ранения он скончался от потери крови.

Версии

В психическом заболевании Baн Гога много загадочного. Известно, что во время припадков его посещали кошмарные галлюцинации, тоска и злоба, он мог есть свои краски, часами метаться по комнате и надолго застывать в одной позе. По словам самого художника, в эти моменты помрачения сознания он видел образы будущих полотен.

При этом доктор Гаше, наблюдавший художника в Овере, утверждал, что на Ван Гога подействовали долгое пребывание на солнце и скипидар, который тот пил во время работы. Но скипидар Ван Гог пил, когда приступ уже начинался, чтобы снять его симптомы.

На сегодняшний день самым верным диагнозом считается эпилептический психоз — это довольно редкое проявление заболевания, которое возникает у 3-5% больных.

Среди родственников Ван Гога со стороны матери были эпилептики. Падучей болезнью страдала одна из его тёток. Наследственная предрасположенность могла и не проявиться, если бы не постоянное перенапряжение умственных и душевных сил, переутомление, плохое питание, алкоголь и тяжелые потрясения.

Маниакально-депрессивный психоз

К симптомам маниакально-депрессивного психоза относят мысли о самоубийстве, немотивированно хорошее настроение, усиленную двигательную и речевую активность, периоды мании и депрессивных состояний.

Причиной развития психоза у Ван Гога мог стать абсент, который, по утверждению специалистов, содержал экстракт полыни альфа-туйон. Это вещество, попадая в организм человека, проникает в нервную ткань и головной мозг, что приводит к нарушению процесса нормального торможения нервных импульсов. В результате у человека случаются судороги, галлюцинации и прочие признаки психопатического поведения.

Отметим, что до XX столетия под диагнозом эпилепсия также подразумевалась болезнь Меньера.

Обнаруженные письма Ван Гога демонстрируют тяжелейшие приступы головокружения, типичные для патологии ушного лабиринта (внутреннего уха). Они сопровождались тошнотой, неукротимой рвотой, шумом в ушах и чередовались периодами, во время которых он был совершенно здоров.

Особенности болезни: постоянный звон в голове, то затихающий, то усиливающийся, временами сопровождающийся потерей слуха. Заболевание обычно развивается в возрасте 30-50 лет. В результате болезни нарушение слуха может стать постоянным, а у некоторых больных развивается глухота.

Синдром Ван-Гога

Считается, что, тяжело страдая от частых приступов головокружения, сопровождающихся нестерпимым шумом в ушах, доводившего его до исступления, Ван Гог отрезал себе ухо.

Однако у этой истории есть несколько версий. Согласно одной из них, мочку уха Винсенту Ван Гогу отсек его друг Поль Гоген. В ночь с 23 на 24 декабря 1888 года между ними произошла ссора и в припадке ярости Ван Гог набросился на Гогена, который, будучи хорошим фехтовальщиком, рапирой отсек Ван Гогу мочку левого уха, после чего выбросил оружие в реку.

Но основные версии историков искусства основываются на изучении полицейских протоколов. Согласно протоколу допроса и по словам Гогена, после ссоры с другом, Гоген ушел из дома и отправился ночевать в гостиницу.

Расстроенный Ван Гог, оставшись один, отрезал себе бритвой мочку уха, после чего отправился в бордель показать кусочек завернутого в газету уха знакомой проститутке.

Именно этот эпизод из жизни художника и считается признаком душевного расстройства, которое привело его к самоубийству.

В целом исследователи сходятся во мнении, что великий художник страдал от депрессии, которая на фоне звона в ушах, нервного перенапряжения и злоупотребления абсентом могла привести к шизофрении.

Считается, что этой же болезнью страдали Николай Гоголь, Александр Дюма-сын, Эрнест Хемингуэй, Альбрехт Дюрер и Сергей Рахманинов.

Читайте также: