Шкалирование по лайкерту реферат

Обновлено: 25.06.2024

В 1947 г. Лайкерт начал изучать, как добиться оптимального управления усилиями отдельных личностей, чтобы достичь желаемых целей и удовлетворить их потребности. Для этого на базе Университета штата Мичиган была создана исследовательская группа, которая, изучая организации с высокой и низкой производительностью труда, разрабатывала принципы и методы эффективного лидерства. Исследования проводились в разных отраслях промышленности и организациях. Группой были опрошены тысячи служащих, выполнявших различные задания — от самых примитивных до требующих высокой квалификации и образования.

В процессе исследований Лайкерт обнаружил, что наблюдаемые различия в эффективности деятельности организаций определяются тем, с каких позиций руководство подходит к организации работы сотрудников.

С помощью опроса лидеров и их подчиненных было выявлено два стиля руководства:

- руководство, ориентированное на выполнение задачи;

- руководство, ориентированное на взаимоотношения со служащими, подбор кадров и работу с ними.

«Лидер, ориентированный на работу, — писал Лайкерт, — предпочитает тщательно контролировать своих подчиненных, при этом он использует поощрения, наказания и всю имеющуюся у него власть для того, чтобы повлиять на своих подчиненных.

Иными словами, руководитель, сосредоточенный на работе, заботится прежде всего о проектировании задачи и разработке системы вознаграждений для повышения производительности труда. В противоположность этому, первейшей заботой руководителя, сосредоточенного на человеке, являются люди. Проблемы повышения производительности труда рассматриваются такими руководителями сквозь призму совершенствования человеческих отношений, взаимопомощи, максимального участия работников в принятии решений.

В 1967 г. в продолжение своих исследований Лайкерт обобщил реальные методы управления и предложил четыре базовых стиля руководства, расположив их на некотором континууме от 1 до 4.

Рассматриваемые им системы, или модели, управления организацией различались по:

- способу контроля;

- степени концентрации власти;

- распределению ответственности;

- дистанцированности руководителя от подчиненных.

Система 2 — предполагает, что руководство удостаивает подчиненных определенного доверия: часть решений делегируется вниз, но принимаются они в строго предписанных рамках. Вознаграждение здесь действительное, а наказание — потенциальное, и оба используются для мотивации работников. Взаимодействие осуществляется в терминах снисходительности со стороны руководителя и осторожности — со стороны подчиненного. Неформальная организация существует, но лишь отчасти противостоит формальной.

В системе 3 — руководство проявляет значительное, но не полное доверие к своим подчиненным. Общие вопросы решаются наверху, частные делегируются вниз. Кроме систематического вознаграждения и случайных наказаний для мотивации работников используется возможность некоторого участия в процессе принятия решений. Потоки коммуникации в организации направлены как вверх, так и вниз, однако содержание передаваемой информации ограничивается той, которую хочет услышать руководство. Умеренное взаимодействие руководства и рядовых сотрудников характеризуется как доверительное и откровенное, но с примесью элементов страха. Неформальная организация может и не возникнуть, но если она существует, то имеет место ее частичное несовпадение с организацией формальной.

Система 4 — строится на полном доверии. По мнению Лайкерта, именно она является самой действенной из всех рассмотренных им систем. Процесс принятия решений носит здесь групповой характер: он рассредоточен по всем уровням, хотя и интегрирован. Поток коммуникаций идет не только сверху вниз, но и по горизонтали. Работники мотивируются посредством участия в процессе принятия решений, касающихся определения целей организации, форм стимулирования и методов организации труда. Имеет место дружественное взаимодействие, характеризующееся высоким уровнем взаимного доверия. Формальная и неформальная организации, как правило, совпадают. Руководители системы 4 соответствуют руководителям, поощряющим участие работников в управлении. Кроме того, в противоположность руководителям системы 1, ориентированным на работу, они ориентированы на человека.

Согласно Лайкерту, для развития организации в направлении четвертой модели управления руководству необходимо:

Нужна помощь в написании доклада?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Модель эффективной организации Р. Лайкерта

Р. Лайкерт установил три типа переменных, определяющих долговременную эффективность организации:

- причинные;

- промежуточные;

- результирующие:

К причинным переменным – он отнес внутриорганизационные факторы, находящиеся под контролем администрации, — формальная структура организации, экономическая стратегия и социальная политика, профессионально-квалификационный состав работников и т. д.

Промежуточные переменные – обозначают человеческие ресурсы организации — отношение к труду и навыки людей, организационный климат, методы принятия решений, уровень доверительности к руководству, лояльность, способы стимулирования и мотивации деятельности и т. п.

Результирующие зависимые переменные – выражают конечный результат усилий — рост или падение производительности труда и прибыли, удовлетворение своей продукцией запросов потребителей и др.

Взаимосвязь между этими факторами можно представить в качестве стимулов (причин), воздействующих на организм (ресурсы) и создающих определенный результат (выход). Подобная модель объясняет, почему попытка непосредственно воздействовать на промежуточные переменные, как правило, не приводит к успеху.

Правильнее оказывать влияние на них через изменение причинных факторов. Точно также, попытка улучшить результирующие показатели организации через воздействие на промежуточные переменные, по Лайкерту, менее успешна, чем изменение причинных переменных.

Негативные последствия нарушения подобных принципов в производственном коллективе очевидны. Руководитель стремится любой ценой повысить производительность или выполнить план (результирующие показатели), оказывая давление на поведение работников (промежуточные факторы), не позаботившись предварительно об улучшении организации и условий труда, решении жилищной проблемы, подборе квалифицированных кадров (причинные переменные).

Цель работы: В процессе выполнения работы студенты должны научиться (1) строить установочную шкалу Лайкерта, (2) использовать на практике методы математической статистики (проверку статистических гипотез) для решения социологических задач. Так же эта лабораторная работа должна способствовать осознанию студентами того факта, что построение шкалы – это лишь первая ступень к дальнейшему анализу данных.

Этапы выполнения работы

Данная лабораторная работа предполагает, что будет проведено микроисследование, в ходе которого построена шкала суммарных оценок для измерения некоторой установки определенной группы. Затем эта установка должна быть измерена для конкретных респондентов, а ее значения – использованы для проверки ранее поставленных статистических гипотез. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. Наметить мини-программу будущего исследования: определить тему предполагаемого исследования; выявить, какой латентный признак будет измерен и на какие вопросы, его касающиеся, мы хотим получить ответы; кто будет выступать в качестве респондентов.

2. Сформулировать ряд суждений, в которых проявлялась бы изучаемая установка.

3. Сформулировать статистические гипотезы относительно связи измеряемой установки с другими переменными (здесь надо подумать о том, какие переменные целесообразно ввести в исследование).

5. На основании полученных данных, отобрать только те из имеющихся суждений, которые действительно связаны с изучаемым латентным признаком. Остальные суждения отбросить (вместе с ответами на них респондентов).

6. Вычислить значения установки для каждого респондента и проверить гипотезы, выдвинутые в пункте 3.

7. Сделать выводы и оформить их в виде отчета.

Требования к исходным данным и результатам

Выполняя предлагаемую лабораторную работу, студент проводит анкетный опрос 30-40 человек. Вопросы, включаемые им в анкету, и соответствующие им уровни шкалы зависят от тех содержательных предположений, которые делаются на этапе подготовки исследования. Выводы, полученные в результате измерения установки и проверки статистических гипотез, должны быть представлены в письменном виде. В отчете должна быть представлена следующая информация:

¦ Описание измеряемой установки

¦ Сама используемая анкета

¦ Корреляции суждений с латентным признаком

¦ Список оставленных суждений

¦ Гипотезы, касающиеся измеряемой установки, и их последующая проверка. Например, гипотеза может звучать так: чем старше подписчик газеты К, тем теплее он относится к этой газете. Она проверяется с помощью пирсоновского коэффициента корреляции r. При этом формулируются соответствующие статистические гипотезы Н0: ρ ≤ 0 и Н1: ρ > 0, где ρ – коэффициент корреляции для генеральной совокупности, для оценки которого используется статистика r. В данном случае нашему содержательному предположению соответствует альтернативная гипотеза Н1.

¦ Результаты проверки гипотез.

Несколько слов о методе построения шкалы Лайкерта

Построение шкалы лайкертовского типа (метод суммарных оценок, лежащий в русле тестовой традиции) используется в социологических и психологических исследованиях для измерения социальной установки респондента. Под установкой понимают индивидуальное ценностное отношение к объекту, которое выражается в психологической готовности к положительной или отрицательной реакции на данный объект. Иногда выделяют три уровня социальной установки: когнитивный (что респондент думает по поводу объекта), аффективный (какие эмоции испытывает) и конативный, или поведенческий (каких действий мы можем от него ожидать). Шкала Лайкерта, ориентирована преимущественно на второй из них. Однако в связи со сложностью человеческой природы развести эти уровни на практике далеко не всегда возможно.

В качестве модельного предположения берется утверждение о существовании некоторой латентной переменной (нашей установки), которая определяет реакцию респондента (та или иная степень согласия или несогласия) на ряд предлагаемых ему суждений. Эта самая реакция на каждое из суждений, рассматривается как некоторая функция от общего латентного фактора, и, фиксируя ее, мы и собираемся этот фактор измерить. Предполагается, что каждая подобная функция монотонна, то есть либо возрастает, либо убывает, в зависимости от того положительно или отрицательно описывает данное суждение объект установки. Другими словами, чем положительней предустановленная реакция респондента на объект, тем в среднем выше степень его согласия с предлагаемым позитивным высказыванием и соответственно ниже, если предложение негативно.

Необходимо отметить, что и существование латентного фактора, и правильность подбора суждений, в которых он предположительно проявляется, нужно проверять. Если оба момента подтверждаются, то этим доказывается правомерность построения данной шкалы. Формально шкала, которую мы получаем на выходе – порядковая, но в случае необходимости она может расцениваться как интервальная. Это объясняется большим количеством градаций и сложностью их содержательного различения. Т.е. даже если размеры интервалов между шкальными значениями и не равны, мы все равно не сможем это заметить. Поэтому

Для начала необходимо решить, что и зачем мы собственно собираемся измерять. При этом мы формулируем искомый латентный признак, говоря, например, о том, что мы заинтересованы в изучении отношения домохозяек к домашним животным или того, как учителя экологии в средней школе воспринимают деятельность ГринПиса. Однако важно понимать, что измерение ради измерения смысла не имеет. Оно всегда носит вспомогательную роль по отношению к главным задачам исследования. И если последние предполагают возможность постановки каких-либо статистических гипотез, то здесь уже, возможно, стоит думать о том, чтобы выразить изучаемую установку в приближенном к числовому виде. К примеру, мы хотим исследовать подписчиков ежедневной газеты К и определить, насколько они привержены этому изданию. Мы предполагаем, что отношение к газете представляет собой одномерный признак, и мы сможем его измерить. Основная наша задача – определить, правда ли, что постоянные подписчики (те, кто читает газету К 3 года и дольше), относятся к ней теплее, чем те, кто выписывает ее не так давно.

Если построение шкалы суммарных оценок покажет нам, что подобный признак либо не существует, либо не одномерен, то нам придется пересматривать исходную модель. В том же случае, если нам удастся доказать существование подобной одномерной установки и измерить ее по интервальной шкале, мы сможем заняться постановкой и проверкой статистических гипотез о том, равны ли средние каких-либо двух групп опрошенных, действительно ли теплые чувства к газете увеличиваются с увеличением продолжительности срока знакомства с ней (это значило бы, что чем дольше человек читает газету К, тем сильнее к ней привязывается).

Итак, когда мы поставили перед собой задачу, то можем начать ее решать. Для того чтобы построить шкалу суммарных оценок, нужно сформулировать высказывания, степень согласия респондента с которыми говорила бы о большем или меньшем значении измеряемой латентной переменной. Для этого необходимо иметь некоторое предварительное представление о ситуации, возможно, поговорить с экспертами. Суждения, которые мы придумываем, должны

¦ выражать отношение человека к различным аспектам того объекта, установку на который мы исследуем.

¦ носить оценочный характер.

Поэтому в процессе операционализации отношения человека к газете К, мы,

вероятно, должны затронуть следующие аспекты: то, как человек оценивает информативность этой газеты, ее тематический состав, журналистские комментарии содержащегося в статьях материала, внешний вид газеты и т.д.

Чтобы не перегружать текст, сформулируем для примера лишь небольшое число суждений.

1. Из газеты К я всегда узнаю много нового.

2. Газета К пишет про то, что мне интересно.

3. Журналисты газеты К высказывают слишком пристрастные суждения.

4. Мне всегда приятно держать газету К в руках.

5. Я всегда с удовольствием читаю спортивную страничку в газете К.

Здесь третье суждение имеет негативный характер, в то время как остальные четыре позитивны. Почему это важно, будет видно дальше.

Респонденту предлагается оценить свое отношение к каждому суждению по порядковой шкале (спрашивается либо насколько опрашиваемый согласен с содержанием высказывания, либо насколько он его одобряет). Например:

Этот реферат является отчетной работой по курсу "Измерения в социологии" и являет своей главной задачей выявить знания на тему "Одномерное шкалирование, одномерное развертывание, типология шкал по Кумбсу".

Таким образом объектом работы является одномерное шкалирование и типология шкал, созданная Кумбсом.

Три абсолютно разных аспекта каким-то образом должны соединиться логически в одной работе. Попытка убрать один из аспектов и составить реферат, посвященный лишь деятельности Кумбса, а точнее, только его разработок в области одномерного шкалирования и классификации шкал, оказались беспочвенны. Оснащенность библиотек нужной литературой оставляет желать лучшего. А посему можно с полной уверенностью сказать, что предметом работы является одномерное шкалирование и типология шкал, созданная Кумбсом, глазами Толстовой, так как основной источник информации - ее книга.

Нужен был выход, не закрывая глаза на логику. Поэтому параграф первый будет посвящен только одномерному шкалированию, в том числе и одномерному развертыванию, как одному из важнейших методов одномерного шкалирования в социологии. Параграф второй будет содержать в себе сведения лишь о классификации шкал, выделенной Кумбсом.

Характер работы - реферативный. Методы - анализ и синтез.

1. Одномерное шкалирование. виды одномерного шкалирования

Что такое шкалирование? Процесс построения шкалы, проведенный по определенным правилам, называют шкалированием. Для одномерных методов шкалирования характерно ограничение одним, чаще всего эмоциональным, компонентом теоретической конструкции.

При разработке одномерного шкалирования авторы задавались следующими целями. Создать способ настолько простой, чтобы при этом полученные данные были адекватны существующим условиям. Создать способ со столь высоким уровнем измерения, чтобы применять традиционные числовые методы (в частности при создании статистических данных). Создать способ настолько функциональный, чтобы на его основании переходить от выборки к генеральной совокупности.

Им это удалось и в итоге возникает масса шкал. Каждая из них важна и если не используется на практике, то все равно, безусловно, является достижением социологии.

1. Психофизическое измерение.

Этот метод был предложен Терстоуном и считается предпосылкой одномерного социологического шкалирования. Заключается он в следующем. Терстоун, анализируя ответы респондентов при ответах на вопросы, имеющие объективный характер, заметил, что у каждого респондента свой порог различения. Терстоун пришел к выводу, что шкала, построенная таким образом, решает и проблемы измерения в социологии. Эти выводы активно использовались и другими авторами для дальнейших разработок одномерных шкал.

2. Метод Терстоуна.

Так называемый метод опроса экспертов. Этот метод направлен, прежде всего, на измерение социально-психологических характеристик и прежде всего социальных установок (аттитюдов), ценностных ориентаций, эмоциональных состояний респондента. На первом этапе исследования набирается группа экспертов. Это группа, численностью не более 50 человек, представляющая собой модель исследуемой совокупности. Эксперты производят отбор и эталонирование предложенных суждений. В итоге отбираются те из них, которые получили наиболее согласованные оценки экспертов. В итоге остается 15-30 суждений, шкальные значения которых и составляют шкалу исследования. Затем эти суждения, прошедшие отбор экспертов, предлагаются респондентам, ответы которых и "раскидываются" по шкале.

3. Шкала ранжирования

Она отличается той особенностью, что результаты измерения установок при ее помощи анализируются в соответствии с правилами, применимыми для ранговых шкал. Наиболее простой прием измерения установок по правилам такой шкалы - ранжирование респондентами тех объектов, отношение к которым с их стороны интересуют исследователя. Когда хотят, чтобы цель выявления установок для респондентов оставалась скрытой, в эту шкалу вводятся "фиктивные объекты". В таких ситуациях среди ранжируемых объектов значимо один или несколько. Более сложным вариантом измерения установок при помощи ранговой шкалы - метод парных сравнений.

4. Метод парных сравнений.

Метод парных сравнений - это метод построения оценочной шкалы, основанный на парном сравнении всех объектов изучения. Респондент пытается выбрать, что ему более симпатизирует из предложенной пары. Для обработки полученных данных составляется ассиметричная матрица. При чем асимметрия указывает на верность хода мысли респондента и реальность данных. Этот метод часто "сковывает" исследователя, потому как респондент не может выбрать, что ему нравится больше из предложенной пары и затрудняется ответить, а это приводит к недостатку информации или ее отбраковыванию.

5. Факторный анализ.

Этот метод неразрывно связан с тестовыми разработками социологических исследований. Он не принадлежит к числу основных методов, а интересует исследователя лишь потому, что его понимание важно для осмысления идей, заложенных в некоторых социологических методах шкалирования. Основная идея факторного анализа заключается в следующем. Каждый наблюдаемый признак можно представить в виде линейной комбинации нормально распределенных факторов.

6. Шкала Лайкерта.

Часто этот метод встречается в литературе под названием метод суммарных оценок. Лайкерт предложил измерять латентную переменную путем построения индекса, а так же предложил строить фрагмент анкеты, направленный на измерение латентной переменной в виде так называемого кафетерия - таблицы, строкам которой отвечают наблюдаемые переменные, а столбцам - значения этих переменных. Значение фактора в итоге определяется как сумма значений наблюдаемых переменных. Этот метод легок и не требует использования обработки на ЭВМ.

7. Шкала Гуттмана.

Особенность ее в том, что каждая оценка автоматически включает в себя все последующие и исключает предыдущие. Шкалы подобного типа называются кумулятивными. Они использовались задолго до Гуттмана. К примеру, таковой является шкала Богардуса.

8. Шкала Богардуса.

Ее основное предназначение - измерение национальных и расовых установок. Чаще всего ее применяют для определения социальной дистанции.

9. Латентно-структурный анализ.

Этот метод был впервые предложен Лазерсфельдом. Сам он неоднократно заявлял, что это метод имеет непосредственное отношение к теории тестов в социологии. Заключается метод латентно-структурного анализа в выявлении статистической связи между рассматриваемыми наблюдаемыми переменными, которую можно объяснить действием латентной переменной. Это проявляется в том, что при фиксации значения латентной переменной эта связь пропадает. Лазерсфельд назвал это явление аксиомой локальной независимости. Основная специфическая черта латентно-структурного анализа: он работает с частотными таблицами, а значит, со шкалами любых типов.

10. Метод семантического дифференциала.

Этот метод впервые был предложен Осгудом. Цель его - раскрытие аффективных компонент смыслов, вкладываемых людьми в те или иные объекты, явления, понятия, а так же выявление тех факторов, которые определяют смысловую значимость объектов для каждого человека. Пространство, образуемое этими факторами, и является там самым семантическим пространством, в которое респондент как бы помещает объект, оценивая его таким образом. Этот метод определяет различия в восприятии человеком разных объектов (дифференцирует). Метод Осгуда направлен на выделение типов людей, имеющих сходную картину изучаемых смыслов, сходные психосемантические пространства. Соответствующие усредненные смыслы интерпретируются как значения объектов для субкультуры, отождествляемой с рассматриваемым типом людей. Этот метод опирается на изучение явления синтестезиса - мышления по аналогии. Фактически это интервальная шкала. Заключается он в следующем. Респондентам по очереди предъявляются для оценивания рассматриваемые объекты, и предлагается соотнести интенсивность своего внутреннего ощущения по очереди со всеми оценочными шкалами. Но так как при решении конкретных задач методом семантического дифференциала возникает масса методических трудностей (например, трудно ограничиться использованием только когнитивных признаков), обычно используется ослабленный, более просто метод проективных процедур.

11. Шкала самооценки.

Это наиболее простой вид шкалы измерения установки. Она может быть сконструирована в форме обычного вопроса или в виде некоторой числовой оси с положительными и отрицательными градациями. При конструировании шкалы самооценки в форме "традиционного" вопроса, ее позиции обязательно располагаются симметрично и состоят из равного числа положительных и отрицательных оценок, разделенных "нейтральной" позицией. В социологической практике чаще всего применяется шкала самооценки с пятью позициями. Первые две позиции регистрируют соответствующую степень положительной установки, последние две - отрицательной. Нулевая позиция является нейтральным состоянием или состоянием затруднения ответить. Основной недостаток шкалы самооценки - высокая степень ее субъективности. Дело в том, что респонденты, обладающие разной степени интенсивностью установок, в полнее могут отметить одну и туже позицию на шкале измерения, а обладающая одинаковой интенсивностью установки - разные позиции.

12. Одномерное развертывание.

Этот метод впервые был предложен Кумбсом. Он глубоко проанализировал аспекты интерпретации данных, пытаясь понять, каковы те положения, без которых немыслим ни один метод шкалирования, пытаясь представить себе, каким должен быть метод шкалирования, основанный только на такие предположения. Он пытался понять, насколько адекватны те шкалы, которые к тому моменту в социологии были традиционными. Пришел к выводу, что они совершенно неадекватны и это требует разработки нового метода, основанного на более четком рассмотрении личности респондента, дабы он дал более четкий ответ.

Одна из самых распространенных задач в эмпирической социологии - найти такие числовые характеристики, которые бы отражали усредненное мнение всех респондентов о рассматриваемых объектах. Кумбс поставил перед собой вопрос: можно ли найти оценочную шкалу, не навязывая респонденту чисел, не вкладывая в ответы респондента того, чего он не говорил? Именно метод одномерного развертывания и стал ответом на этот вопрос.

Таким образом, основная цель указанного метода - построение оценочной шкалы на базе ранжирования изучаемых объектов с использованием приемлемой модели восприятия, не опирающейся на подмену рангов числами.

Кумбс предложил модель, отражающую интерпретацию ранжировок. Модель идеальной точки. Обращаясь к экспертам с просьбой проранжировать объекты, исследователь не говорит о том, по какому конкретному качеству ранжировки не должны осуществляться. Базируясь на предположениях о том, какие объекты нравятся и не нравятся респонденту, составляется шкала - прямая. Построенную оценочную шкалу можно считать результатом усреднения исходных ранжировок. На этой прямой располагаются идеальные точки - мнения. Их должно быть ровно 2, как крайних мнений по данному вопросу, ну а срединное расстояние делится напополам, относясь к ближестоящей точке. Ищется именно то положение точек, которое выражает наиболее полную картину действия. Если число шкалируемых объектов больше трех, то рассматриваемый подход учитывает не только порядок расположения объектов на оси, но и соотношение интервалов между ними.

2. Типы шкал по кумбсу

Известно довольно много типологий шкал, использующихся в социологии. Кумбс сумел увидеть в способностях респондента оценивать те или иные объекты то, что до него никто не увидел, осуществил глубокий анализ специфики социологических данных, это нашло отражение в разработке оснований многочисленных предложенных им типологий социологических шкал. Здесь они изложены по порядку, согласно признаку, по которому выделены.

Типология, основанная на степени упорядочения объектов и расстояний между ними.

Кому-то больше подходят тесты: это метод диагностики с точными вопросами и ответами. Есть большие опросники, изучающие несколько шкал и показателей, есть более узконаправленные. Исследуя свой профиль личности, ты можешь многое узнать о своих склонностях, предпочтениях и способностях.

Порядковая шкала

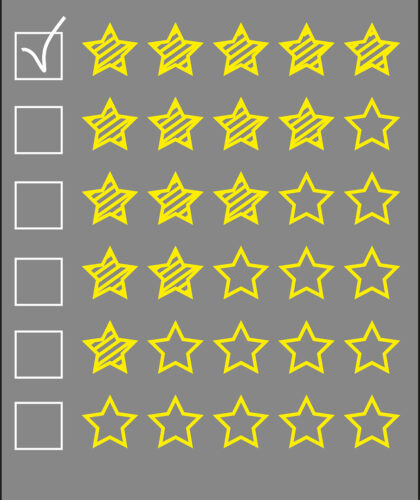

Например, тебя могут попросить оценить качество обслуживания в гостинице, в которой ты отдыхаешь. Если используется шкала Лайкерта, то для тебя будут представлены следующие варианты ответа:

- Полностью удовлетворён

- Частично удовлетворён

Как определить тип шкалы?

- Трудно сказать, удовлетворён или не удовлетворён

- Частично не удовлетворён

- Не удовлетворён

Промежуточные ответы в опросниках не всегда прописываются. И часто это является ошибкой. Человек может по-своему оценить среднее значение. Для кого-то ответ под номером 3 – среднее значение, а для кого-то – это уже ниже среднего. Поэтому в хорошо составленном опроснике цифровые значения прописываются.

Общие принципы шкалы Лайкерта

Если тебе выпала задача составить анкету и провести опрос, то мы подскажем общие принципы успешного анкетирования. Итак, кратко можно сформулировать следующие принципы:

- Позиции шкалы обозначай словами. Чем проще человеку ориентироваться в выборе ответа, тем лучше. Человек, раздражённый или напряжённый, более склонен отвечать отрицательно. Хорошо, если сама анкета – её вопросы и ответы – не раздражают и не заставляют напрягаться.

Пропиши каждое значение: 1 – полностью не согласен, 2 – частично не согласен, 3 – трудно сказать, согласен или нет, 4 – частично согласен, 5 – абсолютно согласен.

- Формулируй вопросы именно в виде вопроса, а не утверждения. Люди склонны соглашаться с утверждениями, особенно позитивными. Так ты только получишь не очень достоверные данные. Вопрос позволяет задуматься о себе, своём мнении и отношении. Это то, что тебе нужно – правдивый ответ. Вопрос – это сама по себе ненавязчивая форма, не подталкивающая ни к какому выбору. Утверждение может сбить человека.

Где используется шкала Лайкерта

- Оценка удовлетворённости, психологическое состояние человека;

- Оценка согласия, на сколько человек согласен с каким-либо утверждением;

- Оценка, выражающая своё отношение, интерес к чему-либо;

- Оценка информированности, показывающая, на сколько осведомлён человек о каком-либо событии или явлении;

- Оценка ценностных ориентаций, показывающая, на сколько ценно и важно для человека какое-либо событие, явление.

Примеры использования шкалы Лайкерта

Шкала Лайкерта может использоваться практически в любой сфере. Приведём примеры вопросов с такой шкалой.

Укажите, пожалуйста, насколько Вы информированы о планах руководства по внедрению нововведений в организации?

- информирован полностью (знаком со всеми подробностями внедрения нововведений);

- информирован (знаком с планами руководства);

- информирован частично (знаком с планами руководства в общих чертах);

- не информирован (не знаком с планами руководства);

- совершенно не информирован (не знаю ничего о том, что в организации проводятся нововведения).

Укажите, на сколько Вы согласны с утверждением: Я довольно робкий человек.

- Полностью согласен;

- Скорее да, чем нет;

- Затрудняюсь сказать, согласен или нет;

- Скорее нет, чем да;

- Абсолютно не согласен.

Вы общительный человек?

Как видишь, шкала Лайкерта практически универсальна. Эту систему оценок можно применять во многих сферах исследования. Она очень удобна, значительно упрощает диагностику для испытуемого, да и для автора анкеты. А так же позволяет получить максимально достоверные и точные ответы.

Читайте также: