Реферат на тему объекты ландшафтоведения

Обновлено: 25.06.2024

Многие естественные науки при изучении природы географической оболочки рассматривают ее отдельные компоненты (горные породы, почвы, воды, воздух, рельеф, биоту), являющиеся фрагментами сфер, ее слагающих, – литосферы, атмосферы, гидросферы, биосферы. Лишь физическая география изучает все части сфер географической оболочки и ее природные компоненты как единое целое в их взаимосвязи и взаимодействии, в соответствии, с чем она делится на две ветви:

Термин ландшафтоведение (die Landschaftkunde) впервые, по свидетельству немецкого ученого Карла Тролля, предложили в 1884 г. Оппель и в 1885 г. Виммер для названия новой отрасли наук о Земли.

Ландшафтоведение, как и любая наука, появилось не в одночасье. Время его рождения относят к разным датам (в интервале 25-30 лет) и связывают с исследованиями Василия Васильевича Докучаева (конец 80-х – начало 90-х гг. XIX в.), Георгия Николаевича Высоцкого (1903), Александра Александровича Борзова (1912), Льва Семеновича Берга (1913).

Ландшафтоведение – наука, изучающая природные и антропогенные ландшафты, или природно-территориальные комплексы, – геосистемы регионального и локального ранга как структурные части географической оболочки. Ландшафтоведение – часть физической географии; следовательно, строго говоря, у него не может быть особого объекта исследования, отличного от объекта физической географии в целом.

Объектом исследования ландшафтоведения является ландшафтная сфера как сложный многоуровневый природно-территориальный комплекс (ПТК).

Ландшафтоведение как самостоятельная наука стоит в одном ряду с такими частными физико-географическими науками, как гидрология, климатология, геоморфология, биогеография, почвоведение и др. Каждая из этих наук внесла определенный вклад в развитие ландшафтоведения. В свою очередь, идея о природно-территориальном комплексе легла в основу ландшафтного подхода к изучению отдельных компонентов природы.

Кроме географических дисциплин, к ландшафтоведению близки и другие науки о Земле, в особенности геология, а также геофизика и геохимия. На стыке ландшафтоведения с последними, возникли новые отрасли науки (дочерние дисциплины ландшафтоведения) – геохимия ландшафтов и геофизика ландшафтов.

Геохимия ландшафта – один из разделов ландшафтоведения, занимающийся изучением закономерностей миграции, рассеяния и концентрации химических элементов в ландшафтных комплексах. Основной метод изучения – метод сопряженного анализа.

Теоретические основы геохимии ландшафта были разработаны в 40-х гг. XX в. Б.Б. Полыновым. В эти годы в науке разрабатываются основы учения о водной, воздушной, биогенной миграции химических элементов. В 60-е гг. устанавливаются принципы и методы классификации геохимических ландшафтов, разрабатывается идея геохимических барьеров (Мария Альфредовна Глазовская, Александр Ильич Перельман и др.). С 70-х гг. интенсивно развиваются исследования геохимии техногенных ландшафтов (Николай Сергеевич Касимов, Владимир Алексеевич Алексеенко, Ирина Анатольевна Авессаломова и др.)

Геофизика ландшафтов – особое направление в ландшафтоведении; стало развиваться в 60–80-е гг. XX в. Занимается изучением массоэнергообмена и передачи информации в ландшафтах.

По происхождению геофизика ландшафта – наука пограничная, так как она методами физики решает задачи географии. У ее истоков стояли Андрей Александрович Григорьев, Михаил Иванович Будыко, Давид Львович Арманд, позже – Николай Леванович Беручашвили, Алексей Давидович Арманд, Кирилл Николаевич Дьяконов и др.

Основная форма организации работ в геофизике ландшафтов – это получение экспериментальных данных в ходе полустационарных и стационарных исследований.

В центре внимания геофизики ландшафта находятся вопросы взаимодействия абиогенных компонентов, изучаемые по результатам балансов.

Метод балансов позволяет рассматривать потоки вещества и энергии, поступающие в ПТК и выходящие из него, а также внутренние преобразования и связи процессов внутри комплекса. Среди множества балансов наибольшее распространение получили радиационный, тепловой и водный.

Помимо этого, ландшафтоведение тесно связано с экологией. Появилось новое научное направление – ландшафтная экология.

Для ландшафтоведов представляет большой интерес научные исследования по биологическому метаболизму, трофическим цепям. В то же время выводы экологов приобретают большую значимость и конкретность, если они опираются на строгую географическую территориальную иерархию, на географо-картографический метод и другие представления, подходы и методы, присущие географической науке.

Эта задача очень актуальна, так как ландшафтные карты находят широкое использование в изыскательских, проектных и научно-исследовательских работах.

Изучение взаимодействия структурно-генетического, эволюционного и функционально-динамического направлений. Предполагает выяснение истории формирования ПТК, закономерностей их развития для составления ландшафтного прогноза. Познание структуры ландшафтов помогает установить внутренние взаимосвязи ПТК.

5. Разработка методов использования дистанционной многоканальной информации с относительно высоким разрешением и методов ее анализа.

На протяжении всей истории ландшафтоведение было связано с практическими потребностями общества. Природные комплексы составляют жизненную среду человечества. От их благополучия зависит бесперебойное воспроизводство таких жизненно важных ресурсов человечества, как свободный кислород, вода, почвенное плодородие и биомасса.

Проблема взаимодействия природы и общества в связи с решением насущных народнохозяйственных задач и необходимостью охраны и оптимизации природной среды в последние десятилетия становится центральной в географических исследованиях и рассматривается как с теоретических, так и сугубо прикладных позиций.

Решительный поворот физико-географических исследований к рассмотрению вопросов, непосредственно связанных с народным хозяйством, породил прикладные направления в ландшафтоведении – сельскохозяйственное, в том числе мелиоративное, медицинское, рекреационное, градостроительное и др.

Изучение природной подсистемы ведут не только ландшафтоведы, но и специалисты других естественных наук. Однако простым суммированием данных различных наук невозможно получить полную характеристику природно-территориальных единств. Поэтому комплексные физико-географические исследования общенаучного типа, специально нацеленные на выявление закономерностей пространственного размещения, сложности структуры, динамических и функциональных аспектов ПТК, должны стать основой любого вида прикладных исследований для целей рационального природопользования.

I этап. Накопление знаний и фактов об особенностях природы разных территорий, о размещении природных объектов и явлений на земной поверхности и простых взаимосвязях в природе Земли. III век до н. э. - XVIII век н. э. (р и с. 1.2).

Предпосылки к развитию физической географии и зарождению представлений о взаимосвязях в природной среде:

естественные предпосылки (наблюдения и накопление знаний о пространственной изменчивости лика Земли, круговоротах воды, землеописаниях);

II этап. Анализ накопленных фактов и знаний, их сравнение и сопоставление, оценка, поиски и выявление простых территориальных связей между свойствами разных природных компонентов. XVIII - XIX века н. э.

естественные предпосылки (открытие новых закономерностей, фактов, методов исследований в смежных науках - биологии, геологии и других);

социально-экономические предпосылки (заказы государства на природно-хозяйственное районирование территории России для лучшего управления и хозяйственного освоения отдаленных районов).

III этап. Обобщение накопленных знаний и фактов, их синтез, группировка, построение моно- и полисистемных моделей ландшафтов. Разработка теорий. Середина XIX - XX веков

Моносистемная модель ПТК. ПТК состоят из взаимосвязанной территориально устойчивой совокупности природных компонентов, свойства которых обладают взаимной пространственно-временной обусловленностью (рис. 1.4 а).

Полисистемная модель ПТК. ПТК состоят из определенным образом взаимосвязанной и взаимообусловленной территориально устойчивой совокупности природных комплексов более мелких рангов, функционирующих как единое целое. ПТК любой территории образуют сложную иерархическую ландшафтную или физико-географическую систему (рис. 1.4 б).

а - моносистемная; б - полисистемная (А - атмосфера; Б - биота; Г - гидросфера; Л - литосфера; П - почва)

Социальные предпосылки: становление и развитие капитализма, сопровождающееся территориальным разделением труда и заказами на природное районирование территорий с целью более рационального использования их природных ресурсов; экспедиции Академии наук в черноземные области с целью разработки методов борьбы с засухами и другими неблагоприятными природными явлениями, а также изучения возможностей лесоразведения в степной зоне. В период после 1917 года перестройка экономики СССР на плановых началах сопровождалась большими экспедициями по изучению естественных производительных сил в разных экономических районах страны, заказами на физико-географическое и природно-хозяйственное районирование различных территорий, на ландшафтное картирование с целью освоения новых сельскохозяйственных земель переселенцами, ландшафтно-индикационными исследованиями для водообеспечения пастбищ и осваиваемых земель.

IV этап. Включение теории ландшафтоведения в общую теорию и методологию науки. Вторая половина XX века .

Естественно-научные предпосылки развития: использование физико-математических, геохимических, биофизических и биохимических, балансовых, системных методов и моделей при исследовании ландшафтов, развитие системных представлений о ландшафтах; формирование научной школы структурно-динамического геосистемного исследования ландшафтов (Иркутск, рук. - академик В.Б. Сочава). Развитие представлений о ландшафтных комплексах как геосистемах различного типа. Развитие ландшафтно-экологических исследований и представлений о ландшафтах как геоэкосистемных образованиях, компьютеризация процессов сбора, хранения, обработки и обобщения ландшафтной информации. В 1963 году В.Б. Сочава предложил именовать объекты ландшафтных исследований ‑ геосистемами. Это понятие - более широкое, чем ПТК, поэтому оно, подчеркивая системную организацию природы в целом, лучше вписывается в общую методологию науки. Выделяют три основных уровня организации геосистем: планетарный, региональный и локальный (топологический), вводят понятия структуры, состояния и организации геосистем, их динамики как смены состояний, устойчивости. Ученые, внесшие наиболее существенный вклад в развитие ландшафтной теории на этом этапе: Д.Л. и А.Д. Арманд, Виктор Борисович Сочава, М.А. Глазовская, А.И. Перельман, А.Г. Исаченко, Виктор Арсеньевич Николаев, А.А. Крауклис.

Социальные предпосылки: совершенствование научно-технической базы ландшафтных исследований, заказы на ландшафтно-экологические и физико-географические оценки и обоснование разномасштабных проектов хозяйственного освоения территорий и размещения промышленных объектов в регионах (с целью освоения целинных земель, перераспределения стока северных рек, мелиорации сельскохозяйственных угодий, размещения объектов энергетики, металлургии), отраслевое планирование и проектирование в регионах, отраслевые и региональные комплексные схемы охраны природы и т.д.

2. Подход снизу (индуктивный) - исследование и анализ локальных и мелкорегиональных взаимосвязей между природными компонентами на конкретных территориях, выделение устойчивых сочетаний компонентов и природных комплексов, изучение организации локальных геосистем и их картирование на местности (в поле), их группировка в ПТК более крупных рангов (рис. 1.7)

Любое научное направление, чтобы стать наукой, должно иметь объект и предмет изучения, свой собственный метод исследования. Всe эти категории присущи ландшафтоведению в равной мере. Поскольку ландшафтоведение является неотъемлемой частью современной физической географии, то предмет его исследования будет связан с объектом изучения физической географии. Еще при изучении основ учения о географической оболочке (или, по А.Г. Исаченко (1991), эпигеосфере) вы узнали многие постулаты, которые имеют непосредственное отношение к ландшафтоведению, такие как

- объект изучения физической географии – это географическая оболочка – глобальная материальная система, образованная взаимодействием и взаимообусловленностью верхней части литосферы, всей гидросферы, нижней частью атмосферы и биосферы;

- географическая оболочка – это целостная геосистема глобального уровня организации, которая имеет вертикальную и горизонтальную структуры (дифференциацию);

- горизонтальная дифференциация географической оболочки выражена в виде се членения на разнообразные природные комплексы (на суше – природные территориальные комплексы (ПТК), в океанах – природные аквальные комплексы (ПАК);

– эпигеосфера имеет ритмично-направленный характер развития, поясно-зональную структуру, особый тип динамики и функционирования;

– узкую контактную активную пленку географической оболочки называют ландшафтной сферой. Она состоит из трех разных частей, приуроченных к приповерхностному слою литосферы вместе с приземным слоем тропосферы, к поверхностному слою Мирового океана и океаническому дну.

Объектом изучения ландшафтоведения является ландшафтная сфера Земли. Предмет изучения – природные территориальные (географические) комплексы.

Основная идея современной физической географии – это идея взаимной связи и взаимной обусловленности природных географических компонентов, составляющих наружные сферы нашей планеты. Под природными географическими компонентами мы понимаем: 1) массы твердой земной коры; 2) массы гидросферы (на суше это различные скопления поверхностных и подземных вод); 3) воздушные массы атмосферы; 4) биоту – сообщества организмов – растений, животных и микроорганизмов; 5) почву, в качестве особых географических компонентов различают также рельеф и климат.

Взаимозависимость геокомпонентов и образуемых ими сложных материальных комплексов проявляется в сопряженных изменениях компонентов от места к месту (пространственная приуроченность). Такую картину можно наблюдать на профиле, пересекающем различные элементы рельефа от водораздела через склоны и террасы к руслам рек: вместе с рельефом меняются поверхностные отложения, микроклиматы, уровень грунтовых вод, виды и разности почв, фитоценозы.

Географические компоненты взаимосвязаны не только в пространстве, но и во времени, т.е. их развитие также происходит сопряженно. Так, на всякое изменение климата обязательно отреагируют водоемы, растительные и животные сообщества, почвы и даже рельеф. Правда, реакция на изменения будет разной по скорости для каждого геокомпонента.

Таким образом, природный территориальный комплекс – это не просто набор или сочетание компонентов, а такая их совокупность, которая представляет собой качественно новое, более сложное материальное образование, обладающее свойством целостности. Природный территориальный комплекс можно определить как пространственно-временную систему географических компонентов, взаимообусловленных в своем размещении и развивающихся как единое целое. ПТК – это определенный уровень организации вещества Земли. Отдельные компоненты комплекса не могут существовать вне него.

ПТК следует рассматривать как систему особого класса, высокого уровня организации, со сложной структурой и отношениями взаимной обусловленности между компонентами, подчиненными общим закономерностям.

Системный подход будет практически основным при изложении основ учения о ландшафте, поэтому в нашем варианте ПТК и геосистема будут являться терминами-синонимами.

Структура и свойства геосистем. Геосистемы имеют три главных уровня организации: планетарный, региональный и локальный, или местный (топический). Планетарный уровень представлен на Земле в единственном экземпляре — географической оболочкой. К геосистемам регионального уровня относятся крупные и достаточно сложные по строению структурные подразделения эпигеосфсры – физико-географические, или ландшафтные, зоны, секторы, страны, провинции и др. Под системами локального уровня подразумеваются относительно простые НТК, из которых построены региональные геосистемы, – урочища, фации и некоторые другие.

Важнейшим свойством всякой геосистемы является се целостность.

Геосистемы относятся к категории открытых систем. Это значит, что они пронизаны потоками энергии и вещества, связывающими их с внешней средой.

В геосистемах происходит непрерывный обмен и преобразование вещества и энергии.

Всю совокупность процессов перемещения, обмена и трансформации энергии, вещества, а также информации в геосистеме можно назвать ее функционированием.

Структура геосистемы – сложное, многоплановое понятие. Ее определяют как пространственно-временную организацию (упорядоченность) или как взаимное расположение частей и способы их соединения.

Различаются две системы внутренних связей в ПТК – вертикальная. т.е. межкомпонентная (например, выпадение атмосферных осадков, их фильтрация в почву и грунтовые воды), и горизонтальная, т.е. межсистемная, или латерильная (примеры горизонтальных связей – твердый и водный сток, стекание холодного воздуха по склонам и др.). Составные части геосистемы упорядочены не только в пространстве, но и во времени, таким образом, в понятие структуры геосистемы следует включить и определенный, закономерный набор ее состояний, ритмически сменяющихся в пределах некоторого характерного интервала времени, которое можно назвать характерным временем или временем выявления геосистемы.

Все пространственные и временные элементы структуры геосистемы составляют ее инвариант. Инвариант – это совокупность устойчивых отличительных черт системы, придающих ей качественную определенность и специфичность, позволяющих отличить данную систему от всех остальных.

Динамика – изменения системы, имеющие обратимый характер, – главным образом циклические изменения, происходящие в рамках одного инварианта; восстановление смены состояний, возникших после нарушения геосистемы внешними факторами (в том числе и хозяйственной деятельностью человека). Динамические изменения говорят о способности геосистем до некоторого критического порога возвращаться к исходному состоянию, т.е. об устойчивости геосистемы.

Устойчивость и изменчивость – два важных качества геосистемы, которые определяют се своеобразную жизнестойкость.

Развитие – определенное направленное необратимое изменение, приводящее к конкретной перестройке структуры и, следовательно, к появлению новой геосистемы (например, зарастание озер, заболачивание озер).

Особого внимания заслуживает вопрос выделения в таксономическом ряду ПТК узловой единицы, служащей связующим звеном между геосистемами регионального и локального уровней. Такой единицей, по мнению многих географов, является ландшафт. Ландшафт рассматривается как узловая категория в иерархии природных территориальных комплексов.

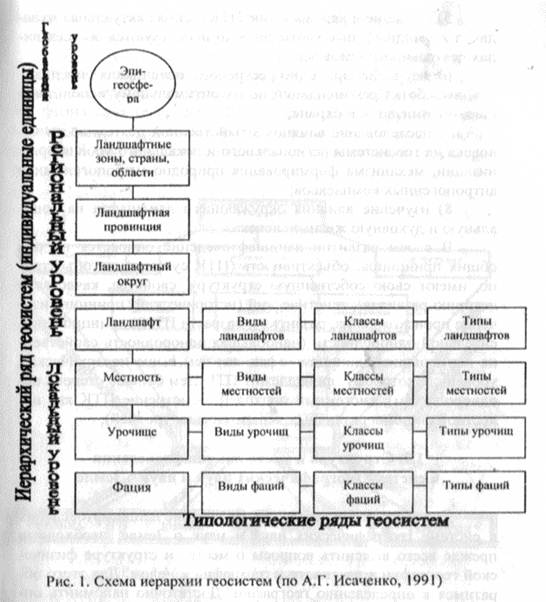

Региональные и локальные геосистемы изучаются как в индивидуальном, так и в типологическом плане (рис. 1). Это значит, что для науки и практики, с одной стороны, может представлять интерес каждый конкретный, т.е. индивидуальный, ПТК того или иного ранга (Русская равнина, таежная зона Русской равнины), а с другой стороны, необходимо наши черты сходства, общие признаки среди множества конкретных ПТК данного ранга и свести это множество к некоторому числу видов, классов, типов.

Роль типизации возрастает по мере понижения ранга геосистем, так как невозможно изучить каждую конкретную фацию. Объектами исследования могут быть только типы, классы, виды. В природе существуют лишь конкретные индивидуальные геосистемы. Их типология – продукт научного обобщения.

Цели и задачи ландшафтоведения. Целью ландшафтоведения является всестороннее изучение состава, структуры, динамики и функционирования территориальных и аквальных геосистем в сфере наземных ландшафтов, формирование правил и принципов применения ландшафтного подхода при хозяйственной организации территории.

1) установление строения и структуры ПТК (помогает установить внутренние связи в геосистеме, определяющие степень се устойчивости);

2) типология, систематизация и классификация ПТК;

3) выяснение истории формирования ПТК, закономерностей их развития, составление ландшафтного прогноза. Историю развития необходимо знать для определения будущего направления развития ландшафтов при влиянии на них разного соотношения природных и антропогенных факторов;

4) выявление закономерностей территориальной дифференциации и интеграции ПТК в процессе районирования (основа – ландшафтная карта);

5) изучение и картирование ПТК – самая актуальная из задач, т.к. ландшафтные карты широко используются во всех видах деятельности человека;

6) изучение природно-ресурсного потенциала ландшафтов, выработка рекомендаций по их оптимальному использованию, оптимизации и охране;

7) исследование влияния хозяйственной деятельности человека на геосистемы регионального и локального уровня организации, механизма формирования природно-антропогенных и антропогенных комплексов;

8) изучение влияния окружающего ландшафта на социальную и духовную жизнь человека.

В своем развитии ландшафтоведение опирается на ряд общих принципов: объективность (НТК существуют объективно, имеют своюсобственную структуру, свойства, качества и историю развития); генетический (исторический) принцип (изучение происхождения, развития и возраста ПТК); принцип относительной однородности (наибольшая однородность свойственна наименьшим единицам – фациям; чем выше иерархический уровень, к которому принадлежит IITK, тем больше степень неоднородности); системный подход (рассмотрение ПТК как целостной системы различных иерархических уровней).

Оглавление

- Тема 1 ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ КАК РАЗДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ, ИСТОРИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ЕГО РАЗВИТИЯ

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Ландшафтоведение предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Тема 1 ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ КАК РАЗДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ, ИСТОРИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ЕГО РАЗВИТИЯ

1.1 Предметы и объекты исследований физической географии и ее подразделов

Ландшафтоведение — это раздел физической географии, занимающийся изучением природных территориальных комплексов (ПТК) или ландшафтных геосистем регионального и локального уровней организации.

Объектом исследования физической географии является географическая оболочка (для всех разделов физической географии).

Предметы ее исследований:

1) компонентные оболочки (компонентные геосистемы);

2) географическая оболочка как глобальная (планетарная) целостная геосистема;

3) регионы как крупные целостные структурные части географической оболочки;

4) ландшафтная оболочка — природные многокомпонентные геосистемы разной размерности — природные территориальные комплексы (ПТК).

Объект исследований ландшафтоведения как самостоятельного раздела или подсистемы географической науки — это ландшафтная сфера как сложный многоуровневый природный территориальный комплекс, или ландшафтная геосистема.

Предметами исследования ландшафтоведения в таком случае будут:

1) локальные и региональные природные комплексы или геосистемы разных типов;

2) морфологическая структура ландшафтов и их организация;

3) региональное ландшафтоведение и районирование;

4) динамика ландшафтов;

5) эволюция ландшафтов;

6) антропогенная трансформация и формирование природноантропогенных ландшафтов;

7) оптимизация природопользования на основе ландшафтноэкологического нормирования и проектирования.

Природный территориальный комплекс, или ландшафтная геосистема — это исторически сложившаяся территориально устойчивая совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных природных компонентов, функционирующих и развивающихся длительное время как единое целое, продуцируя новое вещество, энергию и информацию.

В пространстве ПТК образуют сложную взаимосвязанную совокупность соподчиненных геосистем разных рангов. ПТК — это особая форма существования и организации материи на поверхности планеты Земля. Взаимосвязанность и взаимообусловленность свойств природных компонентов в ПТК определяются историческим (генетическим или парагенетическим) единством их происхождения и разномасштабными круговоротами вещества и энергии в них.

Задачи ландшафтоведения состоят во всестороннем познании ПТК, т. е. региональных и локальных геосистсм суши — закономерностей их дифференциации и интеграции, развития и размещения, их различных свойств, структуры, функционирования, динамики и эволюции.

1.2 История развития ландшафтоведения

С середины XIX века русская географическая наука начинает испытывать подъем. Особенности общественно-экономического развития страны, выразившиеся в кризисе экономики, потребовали более рационального размещения промышленного производства, более комплексного использования природных ресурсов, перераспределения производительных сил и т. д. На повестку дня были поставлены такие практически важные проблемы, как учет и оценка земельных угодий, совершенствование методов лесного хозяйства, борьба с засухами и др.

В 1896 г. В.В. Докучаев выделил природные зоны в европейской части России: бореальную, или полярную; северную, или лесную; таежную; предстепье; среднюю — черноземную и крайнюю южную. В 1898 г. почвенные пояса он приурочил к растительным и климатическим поясам и зонам и сопоставил с ними, что способствовало более цельному пониманию природы и ее многообразных и сложных явлений. В.В. Докучаев выделил пять зон для всего северного полушария, включая Россию, — бореальную, или тундровую; таежную, или лесную; черноземную;

аэральную, сухих, безводных субтропических стран; латеритную зону экваториальных, жарких и сильно влажных стран. Для каждой почвенной зоны дана характеристика почвообразующих компонентов и оценка использования почв в хозяйстве. По мнению В.В. Докучаева, это позволит окончательно решить извечный спор о разделении государства на физико-географические зоны и области с присущими им геологическими, геоморфологическими, почвенными, гидрологическими, климатическими, растительными и фаунистическими особенностями.

В 1899 г. В.В. Докучаев высказал мнение, что учение о зонах природы, о законах развития их, о взаимодействии компонентов все более формируется и обособляется в особую дисциплину в области естествознания. До возникновения идеи о зональности, писал В.В. Докучаев, изучались, главным образом, отдельные природные тела (минералы, горные породы, растения и животные), но не их соотношения, не та генетическая и всегда закономерная связь, какая существует между природными компонентами.

Таким образом, заслуга В.В. Докучаева состоит в том, что он впервые в науке сформулировал представление о закономерных связях между различными компонентами природы, первым из русских ученых понял необходимость изучать природу как целое, а не по отдельным ее компонентам. На этой основе был установлен закон горизонтальной мировой зональности и вертикальной поясности не отдельных компонентов, а их взаимосвязей исходя из того, что в каждой географической зоне существует своя, особая, закономерная связь явлений природы.

С этого времени начинается детальное изучение связей и зависимостей внутри природных территориальных комплексов в пределах естественно-исторических зон, установленных В.В. Докучаевым. Учение о природных зонах становится фундаментом прикладных исследований. Началось изучение физикогеографических комплексов разного ранга от природной зоны до фации, в результате чего появилось учение о ландшафте. Это учение представляет собой естественное продолжение теории В.В. Докучаева о природном комплексе и о зонах природы.

С 1904 по 1914 г. представления о природных территориальных комплексах разрабатывались Г.Н. Высоцким, Г.Ф. Морозовым, Л.С. Бергом, А.А. Борзовым, Р.И. Аболиным.

Г.Н. Высоцкий создал представления о ПТК как о сочетании типов местопроизрастаний, показал зональные и интразональные ПТК, заложил основы морфологии ландшафта, выдвинул идею о создании ландшафтных карт.

Г.Ф. Морозов (1867-1920) был заведующим опытным участком Особой экспедиции Лесного департамента, которой руководил В.В. Докучаев. Научные идеи В.В. Докучаева оказали большое влияние на формирование его взглядов. Основываясь на исследованиях взаимосвязей внутри растительных группировок леса, лесных группировок с природными компонентами и зависимости строения различных типов насаждений от местопроизрастания, Г.Ф. Морозов утверждал, что лес — явление географическое.

С 1903 г. Г.Ф. Морозов разрабатывал теорию о типах лесных насаждений и пришел к выводу, что причиной их пестроты служат, с одной стороны, условия местопроизрастания, с другой — вмешательство человека. Решающую роль в этом процессе он отводил географической среде. Вмешательство человека не имеет устойчивого влияния на лесные насаждения и должно учитываться, по его мнению, в пределах однородных условий местопроизрастания.

Важен генетический подход Г.Ф. Морозова к изучению ландшафтов. Он настаивал на изучении ландшафтов в развитии, считая, что это необходимо учитывать при классификации. В 1920 г. к факторам лесообразования он добавил историкогеологические причины. Морозов утверждал, что ландшафт — понятие общее, выделенные им классификационные группы лесных насаждений — типы ландшафтов разного порядка.

— сухую (каштановую) степь,

— широколиственные леса Приамурья,

— вулканические ландшафты Камчатки,

Таким образом, с середины XIX века в географию широко внедрились идеи о необходимости изучать природу как единое целое. Впервые эту идею, высказал В.В. Докучаев. Учение о ландшафте начало формироваться в рамках биогеографии, почвоведения, лесоведения, болотоведения как представление о связях различных компонентов и их влиянии на формирование растительности, почв, животного мира.

Октябрьская социалистическая революция существенно изменила социально-экономические и методологические предпосылки развития ландшафтоведения. Географическое изучение территории стало общегосударственным делом. Управление страной требовало научных знаний о природных особенностях территории, так как без этого невозможна была плановая перестройка народного хозяйства на социалистической основе. Разработка плана ГОЭЛРО, создание Госплана и первые работы по районированию территории страны обусловливали появление конструктивных подходов в географических исследованиях, новых идей и теорий в науке. Теория и практика требовали от советских ученых активного познания законов и методов диалектического и исторического материализма. Это позволяло им объективно оценивать сложные процессы действительности, формировать мировоззрение, новые взгляды на задачи науки.

Уже в первое десятилетие существования Советского государства в разные районы страны посылались комплексные экспедиции: Якутская, Туркменская, Южноуральская и др. Непосредственные наблюдения в поле, камеральная обработка материалов, общение специалистов разного профиля между собой неизбежно приводили исследователей к идее о ландшафтах. Представление о ландшафтах находило все больше сторонников. Появились работы, в которых делались первые попытки анализировать природу отдельных районов с ландшафтной точки зрения.

Характерная особенность этого непродолжительного периода в истории ландшафтоведения — стремление проверить на практике теоретические положения. Но такой естественный ход развития нового научного направления выдвигал новые проблемы. Основные из них были связаны с пониманием однородности природного территориального комплекса как критерия для их выделения и систематизации. Теоретические идеи в учении о ландшафте базировались на взглядах о первичности литогенной и климатической составляющих ландшафтного комплекса.

В период с 1931 по 1955 г. учение о ландшафтах обособляется в новое научное направление. Определяются его предмет и задачи, место среди других географических наук и связи с этими науками.

С.В. Калесник первый отметил неразрывную связь науки о географической оболочке Земли — общего землеведения — с наукой о естественных частях географической оболочки — ландшафтоведением. Н.А. Солнцев и А.Г. Исаченко обосновали идею о ландшафте как основной единице физико-географических исследований. Но вместе с тем успехи теоретического ландшафтоведения мало отразились на региональных физико-географических исследованиях. Господствующее положение в них занимало освещение отраслевого материала, районирование же производилось чисто эмпирически, схематично, каждым ученым по-своему.

Каждый ландшафт состоит из нескольких повторяющихся в пространстве частей (Н.А. Солнцев предлагает называть их урочищами), а последние — из фаций. Таким образом, ландшафт, по мнению Н.А. Солнцева, имеет четко выраженный конструктивный план, свою морфологию. Это позволяет изучать не весь ландшафт, а выборочно типичные урочища и характер взаимодействия между ними.

Г.Н. Высоцкий, А.А. Борзов, Л.С. Берг, Л.Г. Раменский и С.В. Калесник в ПТК разного ранга видели иерархическую систему соподчинения единиц. Н.А. Солнцев впервые подошел к этому вопросу с системных позиций. Морфологическую структуру ландшафта он рассматривал с функциональной точки зрения. В 1949 г. в статье Н.А. Солнцев уточнил свое прежнее определение ландшафта и отметил, что взаимодействие компонентов внутри ландшафта создает его морфологическую структуру, отдельные части, которые тоже являются комплексами природы и отличаются от других природных комплексов (фитоценозов, озер и т. д.). Природные территориальные комплексы образуют морфологическую структуру ландшафта и служат предметом изучения ландшафтоведения. Знание морфологии ландшафтов имеет теоретическое и практическое значение и должно быть особым разделом в учении о географическом ландшафте, который следует называть морфологией географических ландшафтов. Таким образом, ландшафт и более высокие территориальные единицы — это таксономические единицы географии, а природные территориальные комплексы, входящие в состав ландшафта, — морфологические единицы ландшафта. Среди морфологических единиц Н.А. Солнцев предложил различать урочище и фацию. Он впервые дает определение фации и урочища, рассматривает их особенности, отличия от других природных комплексов (оврагов, балок, фитоценозов и др.). Промежуточный комплекс между фацией и урочищем Н.А. Солнцев рекомендует называть географическим звеном (начальная стадия развития урочища). Морфологическая структура ландшафтов помогает решить очень важный вопрос о границах между ландшафтами. Н.А. Солнцев считал, что в ряде случаев границы фаций выражены четко и носят линейный характер. Поэтому несложно определить границы урочищ по границам фаций и, наконец, границы ландшафтов по границам урочищ. Но для этого необходимо хорошо знать морфологию ландшафтов. Границы ландшафта наиболее устойчивы во времени, а фаций и урочищ — более динамичны.

Высказав идею о таксономических единицах географии и морфологических единицах ландшафта, в 1950 г. Н.А. Солнцев в согласии с А.А. Борзовым отметил, что географический ландшафт является основной территориальной единицей в таксономической системе географии, он индивидуален, в то время как морфологические части ландшафта представляют собой типически повторяющиеся территориальные комплексы. Определенные морфологические единицы могут быть характерными для группы близких ландшафтов, что позволит создать их классификацию.

Заслуга Н.А. Солнцева в развитии теории ландшафтоведения заключается в разработке понятийного аппарата нового научного направления, методики полевых ландшафтных исследований, применении материалов этих исследований на практике. Дальнейшие ландшафтные исследования и их картографирование подтвердили плодотворность идей Н.А. Солнцева о том, что каждый ландшафт построен из закономерно сочетающихся морфологических единиц — урочищ и фаций, которые и служат объектом детальной ландшафтной съемки.

ПТК – совокупность взаимосвязанных природных компонентов (литогенной основы, воздушных масс, природ вод, почв, растительности и животного мира) в форме территориальных образований различного иерархического ранга. ПТК – безразмерное понятие, т.е. используется для обозначения ланд-геогр объектов любой размерности: локальной, региональной, планетарной

Фация - участок земной поверхности, на протяжении которого прослеживается однородный характер рельефа, сохраняется одинаковая литология ГП, который имеет одну экспозицию и получает одинаковое кол-ва тепла и влаги.

Пример: заболоченная западина под крупноосоковым сообществом на торфяно-глеевой почве

Изначальные условия образования фации: одинаковый рельеф (с одинаковыми уклонами), одинаковая литология поверхностных отложений (породы), одинаковая экспозиция. Всё, что потом на этом появляется ландшафтного (растительность, почва, водный режим, тепловой режим, исследователи с ландов) - зависит от трёх изначальных параметров.

Объект и предмет исследования ландшафтоведения. Функции ландшафтоведения.

Ландшафтоведение – наука о ландшафтной оболочке Земли и ее структурных элементах, а также о взаимосвязях в природных геосистемах.

Объект – ландшафтная оболочка Земли и ее структурные составляющие – природные и природно-антропогенные ландшафты.

Предмет - межкомпонентные связи в ландшафтной оболочке.

Ландшафтная оболочка – место трансформации солнечной энергии в различные виды земной энергии, среда наиболее благоприятная для развития жизни, которая представляет собой тонкий приповерхостный слой в самом сердце географической оболочки и находящийся на стыке гидросферы, литосферы, биосферы и атмосферы, в месте где происходит активный энерго- и массообмен между оболочками. Нижняя граница – зона проникновения вглубь ЗК процессов гипергенного преобразования ГП под воздействием атмосферы, гидрсферы и живых организмов. Верхняя граница – это первые сотни метров, где наибольшее скопление водяного пара, продуцируемого ландшафтом аэрозоли твердых и жидких веществ, основная масса живых организмов аэробиосферы.

Основные направления ландшафтоведения, их основатели и методы изучения.

Среди основных направлений в ландшафтоведении можно выделить следующие:

- Структурно-генетическое (устройство и происхождение ландшафта)

- Функционально-динамическое (текущая жизнедеятельность)

- Эволюционное (палеоландшафтоведение, развитие ландшафтов)

- Прикладное социально-ориентированное ландшафтоведение (ландшафтное планирование, эстетика и дизайн ландшафта)

- Картографическое

-Этнокультурное

1) Структурно-генетическое - учение о морфологическом строение ландшафта (Солонцев, Геренчук, Исаченко). Объект изучения - элемент геосистемы – фации.

2) Эволюционное - основано на базовых принципах палеогеографии: историзма; принцип взаимосвязей эволюционных и конкретно территориальных подходов; гетерохронности ландшафтов (Величенко,Веклич,Николаев).

3) Функционально-динамическое - исследует временную и пространственную организацию ландшафта, вертикальные и горизонтальные связи в геосистемах (Солонцев). Принцип хроноорганизации - процессы разной длительности характеризуютсяся качественным своеобразием, приводящим к возникновению в объектах нов свойств

4) Прикладное соц-ориентированное - учение об антропогии и культуре ландшафта, ландшафтной экологии, этнокультуры ландшафтоведения. Агропроизводственные (Бураков,Николаев); гидромелиоративное(Дьяконов,Емельянов).

4. Место ландшафтоведения в системе географических наук. Чем отличается от других наук?

Ландшафтоведение как часть физической географии входит в систему физико-географических наук, и составляет ядро этой системы.

Между ландшафтоведением и другими частными науками существуют тесные связи. Каждая из этих наук внесла вклад в развитие ландшаф-я - соответственно специфической роли данного компонента в формировании географического комплекса. В сущности именно ландшафтоведческий подход, требующий изучать климат, почвы, и другие компоненты, как структурные части природного географического комплекса, объединяет все частные географические науки в единую систему.

В системе географ наук играет роль синтезирующей дисциплины.

Типы морфолитогенеза.

1) Элювиальный - разрушает г.п., частичный вынос, замещение первичных минералов г.п. продуктами выветривания

2) Склоновый - разрушение и транзит г.п. с преобладанием в нижних частях склонов аккум материала

3) Флювиальный

4) Дельтовый - аакум русловых потоков

5) Эоловый- обусл возд потоками в приземном слое

6) Биогенный-обусл деят жив

7) Озерный-образов чаши озера и аккум в-ва

8) Гляциальный-ледниковая экзарация

9) Криогенный

10) Карстовый

11) Вулканический

12) Пирогенный

18. Бассейновая организация геосистем.

1.Бассейн представляет собой устойчивую сбалансированную геоэкологическую систему, продуцирующую под влиянием стабильного источника энергии разнообразную совокупность природных ресурсов, одним из которых является вода. В силу необходимости исследования процессов поверхностного стока, эрозии и техногенных процессов взаимосвязь их с изменением природных, природно-антропогенных и антропогенных ландшафтов речные бассейны становятся наиважнейшим объектом изучения физической, экономической и социальной географии. Попытки изучать речные бассейны с этих позиций позволяют применить новый ландшафтно-бассейновый подход.

Бассейн - интегральная природно-хозяйственная-демографическая система.

2. Бассейн – особый природный объект – природная геосистема высокой степени целостности, сочетающая абиогенную основу (литоорогидросистему) со специфическими рядами функционирования биоты.

Бассейн – квазикибернетическая, саморегулирующаяся, парадинамическая и парагенетическая система.

Бассейн – наиболее подходящий объект для всестороннего применения системного подхода.

3. Бассейны универсальны; это самые распространенные на поверхности суши природные комплексы; почти вся суша – совокупность бассейнов.

4. Бассейн обладает границами – водоразделами, без субъективности и четко выделяемыми и на местности, и на карте. Следовательно, именно бассейны представляют собой наиболее объективную естественную основу решения любых задач и проблем в сфере природопользования . 5. Гидрографическая и водораздельная сеть бассейна – самая строго иерархически упорядоченная сеть на планете; в этом ключ к систематизации в различных областях природопользования.

Понятие спектра высотной поясности. Примеры.

Макрорельеф обусловлен существованием в.п в горах – закономерное смена природных условий и ландшафтов с подъемом в горы. В основе в.п лежит изменение t с высотой, градиент = 0,65 на 100 м, меняется давление, ветровой режим, до высоты 2-3 км увеличиваются осадки. Каждая горная система характеризуется своим набором природных зон. Основал – Гумбольдт на примере Анд.

В.п имеет много общего с горизонтальной зональностью, смена поясов в горах происходит в той же последовательности, как и на равнине при движении от экватора к полюсам, но быстрее. Есть особый пояс альпийских и субальпийских лугов.

Пример. Анды

- влажные экваториальные леса до 1000м

- древовидные Папортниковые леса (1000-2000)

- высокорогорные леса (2000-3000)

- кустарнички, низкорослые деревья (3000-4000)

- высокороные луга (паримос) (4000-4500)

- каменистая тундра (4500-5000)

- гляциально-нивальный пояс (выше 5000)

26. Водный баланс геосистемы.

Водный баланс всей земной поверхности выражается уравнением X = E (осадки равны испарению).

Водный баланс для отдельной речной системы:

20% - физическое испарение влаги с крон деревьев

8% - поверхностный сток

45% - десукция и транспирация древесным ярусом

5% - физическое испарение 10% внутрипочвенный сток

12% - грунтовый сток

X1+X2+r=E+T+Sp+Ss+U+B+-G+-W

(жидкие осадки+твердые осадки+роса\иней = физич испарение+транспирация+поверхн сток+ внутрипочв сток+ грунтовый русловой сток+ аккумуляция влаги в биомассе+-подземн сток+- изменение влагозапасов в бассейне).

Виды ландшафтной динамики.

Динамика – это смена состояний ландшафта.

Виды ландшафтной динамики:

1. Динамики природных ритмов (чередование явлений с определенной последовательностью)

2. Динамикаприродных трендов(замена одного ландшафта другим)

3. Сукцессионная динамика (восст после прир или антроп изменений)

4. Динамики природных катастроф (лавины, сели и тд, что влечет гибел биоты и почв покрова)

5. Антропогенная динамика

34. Сукцессионные смены (пример Тайги).

Ландшафтная сукцессиия – стадийные изменения природной геосистемы, возникающие вследствие природных или антропогенных нарушений и направленные на ее восстановление, приведение ее в относительно устойчивое (климаксовое) состояние.

Первичная сукцессия – саморазвитие Л на новом литогенном субстрате. Вторичная – восстановление Л на прежнем литогенном субстрате после нарушения биоты. Характерное время природной геосистемы – время, необходимое для прохождения геосистемой серии состояний с возвратом к условно исходному состоянию.

Пример сибирской тайги по Реймерсу:

Лесной пожар àвейниковый лугàкустарникиàмелколиственный лесàсосново-мелколиственный лесàкедрово-сосновый лесàпихтово-кедровый лес

Полнейшая релаксация произойдет через 250 лет.

Преобразующая динамика.

Стабилизирующая динамика обеспечивает Л динамическое равновесие – сохранение его инварианта. Преобразующая динамика ведет к коренному изменению ландшафта, перестройки его инварианта.

К преобразующей динамике относятся:

- динамика природных трендов

- динамика природных катастроф

- во многих случаях антропогенная динамика.

Типология ПАЛ.

ПАЛ бывают:

по роду деятельности чела, по Милькову

промышленные, с\х,водохоз,линейно-транспортные, селитебные, рекреационные, лесхоз и лескультурные, беллигеративные (воздействие военной техники), пирогенные.

или:

1)Целенаправленно-созданные, регулируемые(с/х, лесос/х, водохоз, городские, рекреационные, промышленные, прирондоохранные, энергетические)

2)постхозяйственные, нерегулируемые(вторичные, длителльнопроизводные (лесные, кустарниковые, луговые), антропогенные пустоши, бедленды)

3)непреднамеренно нарушаемые (зоны загрязнения, подтопления, заболачивания, засоления)

45. Типы влияния техники на природные ландшафты через потоки вещества и энергии.

- поступление в природу чужеродного в-ва (выброс мин пыли, аккумуляция мусора, выделение тепла, шум)

- извлечение из природы в-ва (добыча нефти газа, животный промысел)

- блокирование потоков в-ва и энергии (остановка метелевого переноса снега, миграции рыб у плотин)

- ускорение потоков без приложения внешней силы (подземных вод при дренаже, почвенных солей при подтоплении в аридных зонах)

-превращение в-ва (льда и снега под трубопроводами, минерализация торфа при осушении болот)

- мобилизация в-ва (ВМ при бризах, орг в-в на пашне)

- иммобилизация в-ва (захоронение радиоактивных отходов, мин в-в в вдхр, воды при сплошных вырубках на севере).

Антропогенные сукцессии.

Антропогенные Сукцессии - (А.с.) - экологические сукцессии, которые протекают под влиянием деятельности человека. А. с. вызываются либо постоянно действующим внешним фактором (выпас, вытаптывание, загрязнение), либо представляют процесс восстановления экосистем после их нарушения человеком (зарастание залежи, восстановление пастбищ после прекращения интенсивного выпаса, восстановление леса на вырубке и др.). А. с. очень разнообразны. Они могут иметь разную длительность (от нескольких лет до тысячелетий), быть прогрессивными (сопровождаются повышением биологической продукции экосистем и их видового богатства) или регрессивными (значения этих показателей уменьшаются).

Антропогенные сукцессии могут быть либо сукцессиями аллогенными (сукцессии рекреационные, сукцессии радиационные, сукцессии при осушении болот, дигрессия пастбищная), либо сукцессиями автогенными ( сукцессии восстановительные), в том числе и сукцессии рекультивационные). Изучение, мониторинг и прогнозирование антропогенных сукцессий являются наиболее актуальными задачами современной фитоценологии.

Объект и предмет исследования ландшафтоведения. Функции ландшафтоведения.

Читайте также: