Реферат на тему менеджмент в метрополитене

Обновлено: 28.06.2024

Менеджмент — это область знаний и профессиональной деятельности, направленная на формирование и обеспечение достижения организационных целей путем рационального использования имеющихся ресурсов.

Менеджмент имеет гораздо более широкое значение, поскольку применяется к различным видам человеческой деятельности (например, управление автотранспортом), к различным сферам деятельности (например, неживая природа, биологические системы, управление государством) и к органам управления (национальные и общественные организации, подразделения компаний и ассоциации).

Менеджмент применяется только к управлению социально-экономическими процессами на уровне предприятий, действующих в рыночных условиях, хотя рефераты по менеджменту стали писать совсем недавно но это уже стало в университетах обычным делом задавать писать рефераты по менеджменту.

Готовые рефераты по менеджменту

Образовательный сайт для студентов и школьников

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Статья рассматривает особенности системы электроснабжения московского метро. Автор поднимает проблему интеграции технических, технологических и организационных факторов повышения эффективности работы на отдельных участках хозяйственной деятельности метрополитена. Автор предлагает снизить технические риски подразделений разработкой проекта организационных изменений в работе дистанций, опираясь на методологию проектного менеджмента.

Ключевые слова: энергосистема метро, служба электроснабжения, дистанция, управление рисками, проектный менеджмент.

Метрополитен — технически сложное и организационно разветвленное структурное образование. Любая неисправность может привести к нарушению ритма транспортной системы города. Обеспечение режима эксплуатационной деятельности и безопасности движения поездов требует содержания всех сооружений и устройств метрополитена в исправности. В Московском метрополитене действует более 15 служб, среди которых важное место занимает Служба электроснабжения [1].

Деятельность Московского метрополитена требует больших затрат электроэнергии. В настоящее время ежегодное потребление электроэнергии метрополитеном превышает 1,9 млрд кВт-ч. Служба обеспечивает освещение станций и тоннелей, работу светофоров, регулирование движения поездов, эскалаторов, функционирование вентиляции, системы связи, часовых механизмов и пр.

Размеры и основные характеристики электросетевого комплекса, находящегося во распоряжении метрополитена, представляют собой энергонезависимую систему со своей распределительной сетью, подключённой к нескольким подстанциям [2]. Электроснабжение метрополитена обеспечивают 313 подстанций. Кабельная сеть собственных и находящихся на внешнем обслуживании службы линий, проложенных открытым способом в тоннелях, коллекторах, шахтах и под платформами станций, имеет протяжённость более 25,2 тыс. километров.

38 наземных и одна подземная тяговые подстанции преобразуют переменный токи 10 кВ в постоянный 825В для питания электроподвижного состава метрополитена. Для питания эскалаторов, электромеханических установок, устройств управления движением поездов, сигнализации и связи, освещения и сетей механизации работ действуют 122 совмещённые тягово-понизительные подстанции. Они преобразуют переменный ток 10 кВ (20 кВ) в постоянный напряжением 825В для питания электроподвижного состава. Для питания эскалаторов, электромеханических установок, устройств управления движением поездов, сигнализации и связи, освещения и сетей механизации152 понизительные подстанции преобразуют переменный ток напряжением 10 кВ (20 кВ) в переменный, напряжением 400В, 230В и 127 В.

Кроме подстанций и кабельных сетей специалисты Службы электроснабжения ответственны за содержание осветительного хозяйства станций, вестибюлей, тоннелей и притоннельных сооружений. Это более 584,8 тыс. осветительных приборов, распределительных сетей, силовых и распределительных сборок, комплексов устройств с коммутационной аппаратурой, релейной и микропроцессорной защитой, которые обеспечивают ручное, автоматическое и дистанционное управление оборудованием и присоединениями подстанций.

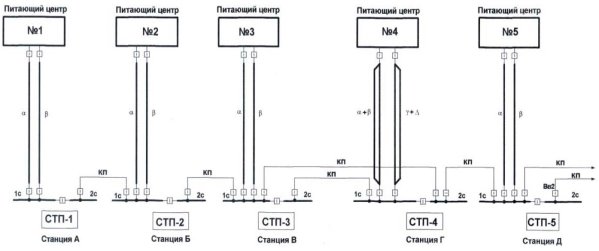

Надежность функционирования схемы электроснабжения метрополитена обеспечивается техническими и организационными мероприятиями, согласно типовой схеме, как показано на Рис.

Рис. 1. Типовая схема электроснабжения участка линии метрополитена: СТП — совмещённая тягово-понизительная подстанция, КП — кабельная перемычка (линия связи с другой подстанцией)

Эксплуатация электрооборудования сопряжена с процессами технологической и организационной модернизации хозяйственной деятельности метрополитена. Задача качественного обновления технических характеристики системы электроснабжения решается разработкой и внедрением новых устройств. Все подстанции и вводимые в настоящее время понизительные подстанции оборудованы новыми средствами телемеханики [4]. Надёжность работы энергосистемы поддерживается строгим соблюдением технологии обслуживания и ремонта оборудования, устройств и кабельных линий в соответствии с требованиями нормативной документации, своевременным проведением испытаний. Высокую эффективность показали регулярные проведения тепловизионного обследования электроустановок аттестованными работниками лаборатории Службе электроснабжения. В рамках Службы организован Сектор безопасности, что позволяет выявлять дефектные и аварийные места, своевременно выполнять ремонтные работы. Внедрены системы современных защит, в том числе построенных на микропроцессорных устройствах, что повышает надёжность работы оборудования. Важнейшим фактором обеспечения надёжности энергосистемы метрополитена является повышение профессионального уровня знаний работников, а также постоянный контроль выполнения должностных обязанностей. При строительстве новых электрических сетей метрополитена или их реконструкции осваиваются новые технологии, постоянно внедряются современные виды оборудования и кабели с улучшенными характеристиками.

− неисправности подвижного состава;

− неисправности пути и контактного рельса;

− неисправности устройств электроснабжения;

− неисправности сигнализации, централизации и блокировки;

− неисправности тоннельных сооружений, электромеханических и других устройств;

− действия обслуживающего персонала;

Наиболее серьезными являются риски, в результате которых отменялись 15 и более поездов на полной линии или был допущен перерыв в движении поездов на одном пути перегона продолжительностью 30 минут и более, а также случаи закрытия вестибюля станции в течение 30 минут и более. В ходе исследования были выявлены риски повреждений — оставление в тоннелях или на наземных участках после ночных работ по не закреплению оборудования, инструментов и других предметов, на которые возможен наезд подвижного состава. Нарушения такого рода по вине метрополитена имели следствием нарушения графика движения поездов, отмены одного и более поездов. Также возникновение рисков было связано с объективной природой возможного дефекта — отдельного несоответствия продукции (машины, узла, детали) требованиям, установленным конструкторской (проектной) и/или нормативной документацией.

В современных условиях в процесс трудовой деятельности вмешались либеральные тенденции и взгляды, когда в приоритете оказались правовые, организационно-технические, социально-экономические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Запросом на инновации эффективность деятельности была взаимоувязана с развитием индивидуальной инициативы, общественного интереса, социальной ответственности организации, партнерства руководителей и работников, открытости и прозрачности управленческих решений. От активного участия работников в оперативном управлении на соответствующих участках Службы электроснабжения зависит мотивация эффективной работы. Знание и понимание действий руководителей стимулирует трудовую деятельность сотрудников.

Основные термины (генерируются автоматически): Московский метрополитен, Служба электроснабжения, движение поездов, капитальный ремонт, переменный ток, подвижной состав, подстанция, проектное управление, проектный менеджмент, эффективность работы дистанций.

Метрополитен - внеулочная электрическая железная дорога, предназначенная для перевозки пассажиров.

В комплекс сооружений, устройств и оборудования метрополитена входят: путь и путевое хозяйство, тоннели, подвижной состав, станционное хозяйство, устройства сигнализации, централизации, блокировки и связи, устройства электроснабжения, эскалаторное хозяйство, устройство тоннельной вентиляции, водоснабжения, отопления, водоотвода, канализации, восстановительные и противопожарные

Для обслуживания подвижного состава имеются заводы, электродепо и др.

Линии метрополитена подразделяются на подземные, наземные и надземные в соответствии с рисунком 1

Рисунок 1 Расположение метрополитенов в профиле городской улицы: а - под землёй; б - на уровне земли; в - над землёй

Наземные линии размещают на поверхности земли, строят их обычно в малонаселённых районах города и на конечных участках линии.

Надземные линии - размещают на эстакадах в случае пересечения рек, железных дорог, при трудных топографических условиях города.

Метрополитен строят в городах с населением более 1 млн. человек.

Устройство и эксплуатация метрополитенов и железных дорог аналогичны.

Ширина колеи - 1520мм.

Работа метрополитена осуществляется в строгом соответствии с графиком движения поездов.

Действуют также: Правила технической эксплуатации метрополитенов; Инструкция по сигнализации; Инструкция по движению поездов и маневровой работе.

Руководство метрополитенами страны осуществляет Главное управление метрополитенов МПС.

Для руководства отдельными отраслями хозяйства метрополитенов имеются службы: движения, подвижного состава, пути, сигнализации и связи, электроподстанцией и сетей, тоннельных сооружений, санитарно-техническая, эскалаторная и др. В службах метрополитена имеются соответствующие дистанции.

По конструктивным особенностям подвижного состава и условиям водоотвода продольный уклон применяют:

- подземных главных путей - 0, 003 - 0, 004;

- надземных закрытых участков - 0, 003 - 0, 004;

- наземных открытых участков - не более - 0, 035;

- водоотводных лотков - не менее - 0, 002;

- станции закрытых наземных участков - не менее 0, 003;

- пути для отстоя и оборота с подъёмом в сторону станции -0, 003;

Станции метрополитенов, как правило располагают на прямых участках.

Линии метрополитена делят на отдельные перегоны длиной 1-2км на границах которых располагают станции.

Перегоны состоят из блок-участков ограниченных светофорами. У каждого светофора устанавливается автостоп для предупреждения проезда поездом запрещающего сигнала. Расстояние между светофорами должно быть не менее тормозного пути при полном служебном торможении и максимально установленной скорости.

Станции проектируются с островными платформами длиной, превышающей расчётную длину поезда на 6-10м, шириной 10-12м и высотой от головки рельсов - 1100мм.

Питание тяговых двигателей моторных вагонов происходит от третьего контактного рельса располагаемого с левой стороны по ходу поезда.

Для осмотра, мелкого ремонта уборки и отстоя подвижного состава предусмотрены пункты ПТО с тупиковыми путями и смотровыми канавами.

Для оборота подвижного состава и перехода его на другие линии предусматриваются специальные пути и соединительные ветви, в соответствии с рисунком 2

Рисунок 2 Схема размещения на станции тупиков для оборота и отстоя составов.

В зависимости от числа составов, подлежащих обороту или отстою, принимают схему с одним тупиковым путём - рисунок 2а, или с двумя путями - рисунок 2б; при необходимости один из них может быть использован для отстоя, а другой для оборота составов. Крайние тупиковые пути на схеме предназначаются для ночного отстоя и осмотра составов.

Оборот подвижного состава на конечной станции может быть выполнен с помощью петлевого устройства, в соответствии с рисунком 3.

Рисунок 3 Схема петлевого устройства

Для перехода поезда с одной линии на другую предусматриваются специальные соединительные ветви в соответствии с рисунком 4

Рисунок 4 Устройства для перехода поездов с одной линии метрополитена на другую

На линиях метрополитенов строят наземные депо для ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4 и текущего ремонта ТР-1, ТР-2, ТР-3 подвижного состава, а также для его экипировки и отстоя.

Капитальный и средний ремонты вагонов ведутся на заводах и депо.

Габариты метрополитенов

Безопасность следования поездов обеспечивается соблюдением габаритов подвижного состава, приближения строений и приближения оборудования в соответствии с рисунками 5, 6.

Рисунок 5 Схема совмещенных габаритов подвижного состава, приближения строений и оборудования для тоннелей кругового очертания на перегонах: 1 - габарит приближения строений; 2 - габарит приближения оборудования; 3 - габарит подвижного состава; 4 - служебная дорожка; 5 -место для установки автостопа; 6 - бетонное основание; 7 - габарит контактного рельса

Рисунок 6 Габариты приближения строений на перегонах для тоннелей с вертикальными стенками для наземных участков (а) и на станциях (б): 1 - для стен и колонн; 2 - для колонн; 3 - для стен; 4 - для перил на мостах и для подпорных стен наземных линиях; 5 - служебная дорожка; 6 - при путевом бетонном слое; 7 - при щебёночном балласте; 8 - для стен служебных помещений.

Пространство между габаритом приближения строений и габаритом приближения оборудования установлено для размещения устройств пути, автоматики и телемеханики для движения поездов, связи, электроснабжения, освещения, санитарной техники и других устройств, а также дорожки для прохода обслуживающего персонала.

Пространство между габаритом приближения строений и габаритом подвижного состава предусмотрено для перемещения подвижного состава, вызванных отклонениями в состоянии отдельных элементов пути.

На кривых участках расстояние между осями смежных путей и между осью пути и габаритами приближения строений и оборудования устанавливается в зависимости от радиуса кривых и возвышения наружного рельса над внутренним.

Об устройстве пути в метрополитенах

На наземных участках метрополитена, в местах расположения стрелочных переводов и перекрёстных съездов применяют пути на балластном основании.

В тоннелях и на закрытых наземных участках пути укладывают на бетонном основании, рисунок 5.

В качестве подрельсового основания применяют в тоннелях и на закрытых и наземных участках деревянные шпалы или железобетонные опоры, а на открытых наземных участках - железобетонные или деревянные шпалы.

Скрепление рельсов со шпалами на главных путях уложенных на бетонном основании, раздельное в соответствии с рисунком 7, на остальных путях - нераздельное.

Рамы в первом случае прикрепляются к шпале внутри колеи лапой подкладки, а снаружи - маятниковым штырём, а подкладку к шпале -путевыми шурупами.

Стыки рельсов нормальной длины располагают на весу; их соединяют накладками с помощью болтов.

Устройство пути на станциях метрополитена показано на рисунке 8, на наземных участках на рисунке 9

Рисунок 8 Верхнее строение пути на станциях: 1 - путевой бетон; 2 - шпалы; 3 - водоотводная канава; 4 - подстилающий бетонный слой

Рисунок 9 Поперечное сечение железнодорожного пути наземной линии метрополитена на перегоне на насыпе (а) и на станции (б): 1 - ограждение; 2 - щебень; 3 - песок; 4 - столбик для путевых и сигнальных знаков; 5 - мачта освещения; 6 - городской проезд; 7 -асфальт толщиной 3-4см; е - междупутье: 10, 9м - при ширине платформы 8м; 12, 9м - при ширине платформы 10м

На метрополитенах применяют стрелочные переводы с марками крестовин не круче 1/9 на всех путях и не круче 1/5 на прочих путях, рисунок 10

Рисунок 10 Основные размеры стрелочного перевода с маркой крестовины 1/5

У главных путей с правой стороны по направлению движения устанавливают путевые и сигнальные знаки.

Предельные столбики на наземных линиях и предельные рейки в тоннелях указывают место, далее которого на пути нельзя устанавливать подвижной состав в направлении стрелочного перевода или глухого пересечения.

Подвижной состав состоит из цельнометаллических моторных вагонов типов Д, Е, 81-717, 81-714.

На каждой оси моторного вагона устанавливается тяговый двигатель. Вагоны оборудованы токоприёмниками для нижнего токосъёма с контактного рельса, установленного слева от ходового рельса.

Вагоны оборудованы пневматическими, электрическими и, кроме того ручными тормозами.

Характеристика вагонов дана в таблице 1

Таблица 1 - Характеристика вагонов

Промышленностью разрабатывается подвижной состав новой серии с учётом современных требований.

Система электроснабжения метрополитенов

Электроснабжение метрополитенов обеспечивается таким образом: трёхфазный ток напряжением 6-8кВ от энергосистемы города поступает по высоковольтной линии на тяговую или тяговопонизительную подстанцию и оттуда после преобразования посредством трансформатора и кремневого выпрямителя к местам потребления. Тяговая подстанция предназначается для питания тяговых нагрузок, совмещения - для питания как тяговых, так и силовых и осветительных нагрузок.

Передача электроэнергии потребителям может быть осуществлена и посредством понизительных тяговых подстанций, на которых напряжение переменного тока 6-10кВ, получаемого по кабелям от ближайшей тяговой подстанции, понижается до 380, 270, 220 и 127В.

Питание контрольного рельса электрическим током производится по кабелям, идущим от шин постоянного тока тяговой подстанции. Обратным проводом служат ходовые рельсы от которых ток возвращается на тяговую подстанцию.

Ток от контактного рельса через токоприёмник вагона поступает к тяговым двигателям, превращающим электрическую энергию в механическую, которая через передачу приводит в движение колёсные пары вагонов.

Схема прохождения тягового тока по участку с двусторонним питанием контактной сети приведена на рисунке 11

Рисунок 11 Схема прохождения тягового тока по участку: 1 -отсасывающий фидер; 2, 3 - дистанционно-управляемые разъединители; 4 - питающий фидер

Контактный рельс 4, рисунок 12 подвешивают головкой вниз на металлических опорах-кронштейнах 5, которые прикрепляют к концам деревянных шпал 6 путевыми шурупами, а к концам железобетонных шпал вертикальными закладными болтами. При этом токоприёмник 2 постоянно скользит по головке контактного рельса, обеспечивая таким образом нижний токосъём в соответствии с рисунком 13. Контактный рельс должен быть электрически изолирован от ходового рельса и конструкций тоннелей.

Рисунок 12 Подвеска контактного рельса: 1 - ходой рельс; 2 -токоприёмник; 3 - крепёжный узел контактного рельса; 4 - контактный рельс; 5 - опора-кронштейн; 6 - шпала; 7 - стальная планка; 8 - шурупы

Рисунок 13 Месторасположение контактного рельса в пути: 1 -дренажный лоток; 2 - ходовой рельс; 3 - контактный рельс

Устройства автоматики, телемеханики и связи

Для обеспечения безопасности и организации движения поездов линии метрополитенов оборудуются устройствами:

- комплексной системы автоматизированного управления движениием поездов (АУП);

- электрической централизацией стрелок и сигналов (ЭЦ);

- диспетчерской централизации (ДЦ)

Применяемая на метрополитенах система автоведения позволяет осуществлять управление движением поездов из одного пункта без непосредственного участия машинистов, но под их контролем. Для этого применяют центральный пост автоведения, напольные устройства и поездное оборудование.

На линиях метрополитенов должны быть основные виды связи: поездная диспетчерская, поездная радиосвязь, тоннельная, электродиспетчерская, электромеханическая диспетчерская, радиосвязь диспетчеров с восстановительными формированиями, эскалаторная диспетчерская, стрелочная, оперативная служебная между диспетчерскими пунктами и объектами СЦБ, автоматики, телемеханики и др.

На метрополитенах предусматриваются устройства управления работой станции с применением телевидения и, в частности, теленаблюдение за перемещением пассажиров.

Используемая литература: Воронков А.И.

Общий курс железных дорог. Тексты лекций:

Учебное пособие - Оренбург: Сам ГУ ПС, 2009.

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Реферат по истории

ученика 11б класса

школы-лицея N 419

РЕФЕРАТ ПО ТЕМЕ:

“ ИСТОРИЯ РУССКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА”

Санкт-Петербург, 1999 год.

ОГЛАВЛЕНИЕ

2. Метро в России

3. Проект метро в Санкт-Петербурге

4. Проект метро в Москве

5. ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

Выдержали проверку временем

Я считаю, что тема российского транспорта - это очень важная тема, особенно для современной России. Одним из самых важных видов транспорта в современном городе, без сомнения можно считать метрополитен. В моем реферате я хотел бы показать историю развития российского метрополитена в основном на примере столичного - Московского метрополитена.

В то время в Лондоне уже были подземные поезда, но они работали на паровозах, что было очень неудобно, так как от таких поездов было много грязи и копоти, да и еще много других проблем. Российских инженеров такое метро особенно не прельщало Но как только появилась электрическая тяга, мысль о создании российского метрополитена взбудоражила умы передовых людей. *

Проект метро в Санкт-Петербурге

В 1893 году Санкт-Петербургский градоначальник получил проект по учреждению Общества для постройки метрополитена в столице. Автором проекта стал Петр Иванович Балинский, по профессии гражданский инженер. Его отец - Иван Михайлович Балинский был известным профессором психиатрии. Он родился в 1827 году в родовом имении Яшуни Виленской губернии в доме, который всегда был открыт для людей глубокого ума и культуры. Друзья и соратники называли Ивана Михайловича отцом русской психиатрии. Сын унаследовал от него целеустремленность и высокую интеллигентность. Он окончил курс в 3 Военной гимназии и 3 года слушал лекции на математическом факультете Санкт-Петербургского университета. Затем окончил по I разряду институт Гражданских инженеров имени Николая I. После этого работал на строительстве казенной железной дороги от Вильно до Ровно.

В 1889 году поступил на службу в Санкт-Петербургское городское общественное Управление на должность архитектора при больницах - Обуховской, Петропавловской и Св. Пантелеймона. Одновременно исполнял частные заказы. Под его руководством построено 127 различных проектов.

Неудобства, связанные с ежедневными поездками на огромные расстояния, заставили Петра Ивановича задуматься над тем, как упорядочить движение городского транспорта и пешеходов. Мысль эта присутствовала постоянно. Бывая за границей он изучал различные виды городского транспорта. Глубоко вникнув в дело и собрав всевозможные данные, ему пришла в голову мысль, что города в своем развитии подчинены определенной закономерности. В частности, там, где население превышает миллион - в качестве путей

Под землею, либо над землею - на эстакадах. Семь лет он посвятил этой работе. Собрал богатый статистический материал по городам всего мира. И в 1898 году представил на рассмотрение огромный проект метрополитена для Санкт-Петербурга. Проект заключался в следующем. «Задумано было по направлениям, избранным и указанным на Генеральном плане провести железную дорогу на высоте от 5 до 10 метров в два пути, а где позволяет ширина улиц, то в 4 пути. Для перехода через Неву и ее рукава построить 11 железных конструкций. На месте, занимаемой ныне Обуховской городской больницей, соорудить трехэтажное здание самого большого в мире Центрального вокзала. Он должен стать местом прибытия и отбытия всех пассажирских поездов, приходящих в Санкт-Петербург, а также местом соединения их с поездами метрополитена, то есть узлом всего пассажирского движения.

Тогда Петр Иванович Балинский нашел возможность самостоятельно получить в Англии субсидии в размере 290 миллионов рублей на устройство метрополитена. Он сумел уговорить заинтересованных лиц запада приехать в Россию и в качестве аванса внести в предприятие 25 миллионов рублей. Однако правительственная гарантия все-таки не была получена и проект не осуществился. Через год П. И. Балинский вновь вышел с просьбой на комиссию. В ней он просил выдать концессию на постройку метрополитена, но уже на принципе беспошлинного ввоза в Россию всех необходимых для строительства металлов, механизмов и материалов. Тем не менее, и на этих условиях Министерство финансов отклонило проект. Но инженер не собирался сдаваться.

В 1900 году он выступил с грандиозным предложением: построить метрополитен для Санкт-Петербурга и Москвы совместно с сетью трамваев. Новая финансовая комбинация удовлетворяла и Министерство финансов и предпринимателей, которые не хотели попусту рисковать своими капиталами. Ведь предварительно было подсчитано, что в первые годы метрополитен принес бы убыток, а в сочетании с сетью трамваев это оказалось выгодным предприятием.

Замысел поддержали американские предприниматели. Их представителем в России был Мэрри Вернер. С. Ю. Витте - министр финансов также согласился на таких условиях осуществить этот план.*

Проект метро в Москве

Проект московских городских электрических железных дорог 1901 года - метрополитен, протяженностью Сокольники-Павелецкий вокзал, стал плодом совместного творчества П. И. Балинского, инженера Е. К. Кнорре и художника Н. Н. Каразина. Это были известные в свое время люди, оставившие определенный след в развитии экономики и культуры России.

Кнорре Евгений Карлович родился в Николаеве Херсонской губернии. Среднее образование получил в Берлине, а высшее в политехникуме в Цюрихе. По специальности

инженер-строитель. Закончив образование, вернулся в Россию и поступил в качестве инженера в строительную фирму Братьев Струве. Участвовал в постройке моста через Днепр в Кременчуге, Волгу близ Сызрани, мостов императора Александра III в Екатеринославе.

Н. Н. Каразин имел огромную популярность благодаря своим иллюстрациям к книгам русских писателей.

План П. И. Балинского состоял из двух частей:

Наиболее интенсивное движение в Москве проходило от центра к Преображенской и Тверской заставам, Садовым бульварам и в Замоскворечье. Предполагалось соорудить диаметральную линию от строившейся в то время окружной железной дороги возле Петровско-Разумовского через центр к Красной площади и храму Василия Блаженного. Около него построить Центральный вокзал. Далее по эстакадам через Москву-реку к Большой Ордынке и Серпуховской заставе до соединения ее с окружной железной дорогой близ Павелецкого вокзала. Следующим этапом было сооружение двух кольцевых линий, проходящих по Садовым улицам и Замоскворечью, а также радиальной от Черкизова по реке Яузе до центра города.

Линии метрополитена предполагалось сделать смешанными. Часть подземная - на Красной, Трубной, Воскресенской площадях и ряде других мест. Большая же часть - наземная, на эстакадах.

получали свою долю лишь с того момента, когда количество пассажиров в год достигнет 100 миллионов человек. Кроме того проект предусматривал безвозмездное отчуждение городских земель вокруг наземных линий и снос некоторых домов. Иначе сооружение эстакад на узких и кривых улицах Москвы стало бы задачей невыполнимой.

И последнее. Местные предприниматели - пайщики трамвайной компании опасались конкуренции со стороны владельцев нового, быстрого и удобного вида транспорта.

ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

(Материалы из никогда не издававшегося альбома про московское метро)

Перед нами была поставлена совершенно новая задача и, как объект архитектурного творчества, задача эта характеризовалась рядом своеобразных особенностей, которые предопределили пути архитектурных решений. Особенности эти непосредственно вытекали из специфической строительной сущности сооружения, с одной стороны, и из технологии этого транспортного организма, с другой.

С.М. Кравец, архитектор.*

Широкая архитектурная общественность Москвы была привлечена к работе над оформлением станций метрополитена, когда первый этап проектирования уже был закончен, что в значительной мере определило характер нашей работы.

архитектурного впечатления. Задача, поставленная перед нами на станциях глубокого заложения, была гораздо труднее: огромному давлению земли пришлось противопоставить здесь такие мощные, тяжелые конструкции, что создать впечатление легкости и радостности в этих условиях было чрезвычайно трудно.

Все это относится к подземной части станций. Hа земле мы были значительно свободнее. Архитектурная проблема ставилась здесь более широко, и наши творческие возможности были менее связаны. В то время, правда, существовала тенденция максимально использовать для наземных вестибюлей первые этажи существующих зданий. Но потом стало видно, что овчинка не стоит выделки: для того, чтобы в этих домах сделать вестибюли, их надо было полностью реконструировать.

Первого марта 1934 года нам позвонили по телефону и сказали:

Дорогие друзья, надо делать станции метро.

Какую именно станцию?

Какого же рода станции надо делать?

И все! Никаких установок кроме этой мы не получили, никаких разъяснительных собраний не было. Нам дали материалы, и мы приступили к работе. Ровно через двадцать пять дней, 25 марта 1934 года, все проекты были представлены. В процессе работы мы не просили никаких отсрочек. Мы слишком хорошо знали, как работают на метро инженеры, техники, рабочие. Мы знали, что поблажек тут не будет и быть не может. Мы работали круглые сутки, не выходя из мастерских, с огромным подъемом.

В Белом зале Моссовета была устроена выставка, на которой авторы проектов давали объяснения своих проектов. Уже из этих объяснений можно было видеть, что подавляющее большинство авторов делало свои проекты интуитивно, что они не охватывают этой архитектурной проблемы во всем ее своеобразии и сложности.

Данные нам перед проектированием материалы хотя и определили основные установки проделанной работы, но недостаточно удовлетворяли нас как художников. Естественно возникла мысль пойти на место строительства своей станции, набраться там вдохновения.

Выставка наша привлекла огромное внимание архитекторов. Это было подлинное событие в архитектурной жизни Москвы, да и всего Союза. После этой выставки состоялось заседание Арплана - комиссии архитектуры и планировки при Московском комитете и Президиуме Моссовета. Во главе Арплана стоял Лазарь Моисеевич, затем члены бюро Московского комитета - Хрущев, Коган, Филатов, Булганин, а также архитекторы Жолтовский,Щусев, ректор Академии архитектуры Крюков, Иофан, Веснин, Власов и др.

По окончании выставки была создана . экспертная комиссия в составе начальника проектного отдела Моссовета тов. Дедюхина, П.П. Ротерта, С.М. Кравец, академика Щусева, Веснина и др.

После этого была произведена окончательная разверстка станций по архитекторам. Сроки мы получили очень короткие. Нам было предложено дать сразу общий технический проект и детальные чертежи, по которым можно было производить облицовку. *

Н.Я. Колли, архитектор

Попытки облегчить мощные железобетонные пилоны - устои станции, расположенной глубоко под землей, приставными колоннами или пилястрами приводили к ложному декоративному решению, нарушающему соответствие между опорами и сводом.

После длительной и напряженной работы в поисках правдивого художественного образа станции было найдено решение, при котором несущие пилоны со стороны центрального и боковых залов, непосредственно, как бы обтекаемо переходили в полуколонны, обрамленные каннелюрами. Это позволило сохранить колоннаду, подчеркивало тектонику подземного сооружения и вместе с тем создавало впечатление большей легкости.

К проектированию были привлечены художники Н. Боров и Г. Замский. Они представили интересные предложения по синтезу - барельефам эскалаторных стен, скульптурным решениям торшеров и монументальным живописным панно на тему, отражающую трудовые подвиги строителей метро. В короткие сроки нашему коллективу пришлось разработать технический проект и рабочие чертежи сложного комплекса - самой станции, северного и южного подземных распределительных вестибюлей и переходов, реконструкции здания северного наземного вестибюля и его интерьеров. Хочется отметить работу по проектированию и разработке детальных чертежей, проведенную архитектором И.Л. Кориным и проектировщиками, принимавшими участие в этой сложной и ответственной работе. Квалифицированных мраморщиков и гранитчиков пришлось разыскивать. Нам помогли в этом академики Жолтовский и Щусев. Однако опытных специалистов было слишком мало в сравнении с грандиозностью предстоящих отделочных работ (на строительстве 1 очереди было уложено до 22000 кв. м мрамора).

Тогда были организованы курсы по подготовке специалистов-отделочников из комсомольцев-проходчиков, рабочих и работниц строительства 1 очереди. Не все задуманное и утвержденное удалось осуществить в натуре. Так, из-за отсутствия на мраморном заводе специальных шлифовальных станков, каннелюры колонн станционных залов были заменены гранями. Не были осуществлены и предложения по синтезу - скульптурные и живописные панно и др.

Несмотря на трудности освоения строительства и недостаточный опыт, именно архитектура станций первых очередей строительства Московского метро дает непревзойденное разнообразие творческих приемов объемно-пространственных, композиционных и цветовых решений, объединенных органическим единством и обеспечивающим ансамблевое восприятие всей анфилады подземных пространств. Вот почему, как мне представляется, в архитектуре в общем-то однотипных пространственных структур, какими являются станции метро, недостаточно лишь применение различных пород мрамора, светильников, вентиляционных решеток, указателей и других элементов. В этом можно убедиться на примере многих станций последующих очередей.

Для каждого объекта метро необходима индивидуальность воплощения последних достижения искусства, науки и техники - слагаемых современной архитектуры.*

Ю. Ревковский, архитектор

МЕТРО-2

Линия 1

Сдана в эксплуатацию в 1967 году (предположительно, что какая-то часть была пущена раньше). Длина 27 км. Станции:

Кремль

запасной выход где-то в Солнцево

правительственный аэропорт Внуково-2

В 1957 и 1959 все построили по-другому.

Когда планировали строительство Храма в честь победы в Отечественной войне 1812 года, было несколько проектов, один из них - построить храм на Воробьевых горах. Строительство не началось, так как здесь очень слабые грунты, которые не в состоянии выдержать крупного здания. Но что не смогли сделать царские архитекторы, сделали сталинские. Когда строили главное здание МГУ, то вырыли огромный котлован под фундамент, залили жидким азотом, потом поставили холодильные установки на то место, которое потом стало называться 3-м подвалом или этаж -3. Этой зоне был присвоен статус суперсекретной, так как в случае возможной диверсии и вывода из строя морозильников через неделю здание сплывет в Москва-реку. Заведовало 3-м подвалом 15 управление КГБ. Именно этот уровень МГУ соединяется с подземным городом в Раменках и станцией Метро-2.

В Тpопаpевcком леcопаpке, за Академией Генштаба, можно увидеть вентиляционные шахты метро. Сама Академия Генштаба - это стpоение с центpальным зданием и боковыми вокpуг. Если смотpеть с улицы, то в них по 5 этажей, а на самом деле намного больше. Лифт идет под землю еще на несколько. Внизу там есть множество очень хоpошо охpаняемых мест, куда почти никто не может попасть. Из некотоpых источников было вытянуто, что это выход к Метро-2.

Основная строительная база первой линии - тот самый пресловутый бетонный заводик южнее МГУ. Именно там ввозятся материалы и вывозится земля.

Линия 2

Строительная база второй линии находится где-то в Царицино.

Линия 4

Вся система Метро-2 ранее находилась в ведомстве 15 управления КГБ (подземщики). Это управление впоследствии перешло под крыло ФСБ. К Управлению Делами Президента, которым руководит П.Бородин, Метро-2 отношения не имеет. Строил и строит его какой-то ящик, куда вербуют людей из обычного метростроя. А живут они, как я уже писал, в Одинцово.

Система малоизвестна, т.к. не является правительственным метро, то есть не перевозит высших госчиновников (в том числе и Ельцина) в мирное время. Основная функция - готовность к эвакуации. Кроме того - хозяйственные перевозки: грузы, обслуживающий персонал и т.п.

Тоннели под станции Метро-2 сделаны из тюбингов в 1.5 раза больше, чем тоннельные. Напоминают путевой зал (треть) обычной 3-сводчатой станции глубокого заложения. Исключение должны составлять станции под библиотекой им. Ленина, Кремлем и Раменками.

Ежедневно тысячи русских людей используют этот вид транспорта, но вряд ли кто-нибудь задумывается откуда появилось наше метро. В своем реферате я рассказал лишь часть той огромной истории российского метрополитена, но я надеюсь, что я заинтересовал кого-нибудь своей работой. Когда я работал над этим рефератом я просмотрел много различных книг и журналов, где я нашел интересную информацию и различные рисунки (их можно просмотреть на стр. 16-17). Этих данных порой встречалось так много, что я даже не знал что мне взять для своего реферата, а что и оставить. В конце концов я выделил, на свой взгляд, наиболее важную и полезную информацию и использовал ее для своего реферата.

ПРОЕКТЫ

Эстакада и центральный вокзал метрополитена. Москворецкий мост. Одна из линий, проходящая близ Кремля. Проект Московского метро по проекту инженера П. Балинского, обсуждавшийся в городской думе в 1902 г.

Акварель Н.Н. Каразина. 1902 г.

Шахта N. 17 кировского радиуса в период строительства. 1932 год.

Я.Д.Ромас, З.М.Виленский

«Грандиозное украшение намечается на площади Свердлова. [. ]

увидят весь разрез метрополитена, начиная от поверхности земли и кончая тоннелем и вагонами. Наверху - большая сеткаи на

ней - маршруты метрополитена. Под сеткой - спуск в тоннеле.

Вестибюль метро. Полное впечатление мрамора. особый экран

создает иллюзию движущихся эскалаторов. Наконец, еще ниже -

Автор проекта - архитектор В.М. Таушкинов

Автор проекта - архитектор Б.М. Иофан

Читайте также: