Реферат на тему карликовый цепень

Обновлено: 28.06.2024

Карликовый цепень (Hymenolepis nanа) длиной 0,5–5 см (рис. 5.13). Состоит из лентовидного тела (стробилы), Шейки, головки.

На головке имеется 4 присоски и 20–30 крючьев в виде короны, которыми цепень прикрепляется к стенке кишечника. Стробила белого цвета, очень нежная и легко рвущаяся, состоит из множества мелких члеников. Зрелые концевые членики почти полностью заполнены яйцами, последние при разрушении члеников во множестве попадают в испражнения еще в кишечнике.

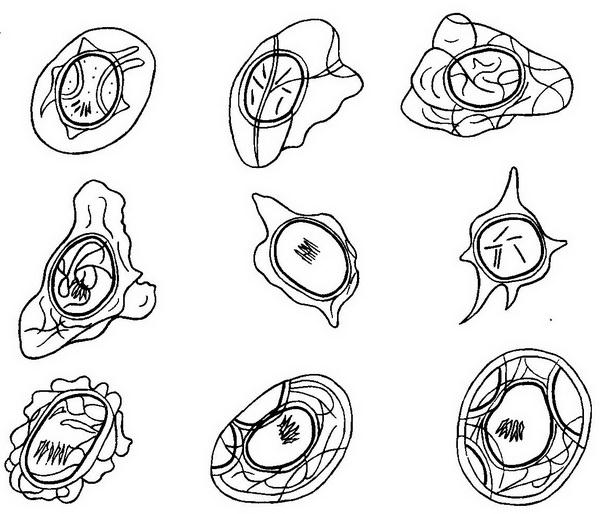

Яйца овальной или округлой формы, прозрачные, бесцветные (см. рис. 5.2, 5,14). Оболочка тонкая двухконтурная. Онкосферы (зародыши) округлые, занимают центральную часть яйца, прозрачны, бесцветны, имеют свою тонкую оболочку, а также 3 пары крючьев, расположенных под небольшим углом друг к другу или почти параллельно. Между оболочками яйца и онкосферы видны длинные прозрачные нити (филаменты от каждого полюса онкосферы отходят 6 нитей, они, как полагают, поддерживают зародыш в центре яйца.

Жизненный цикл.

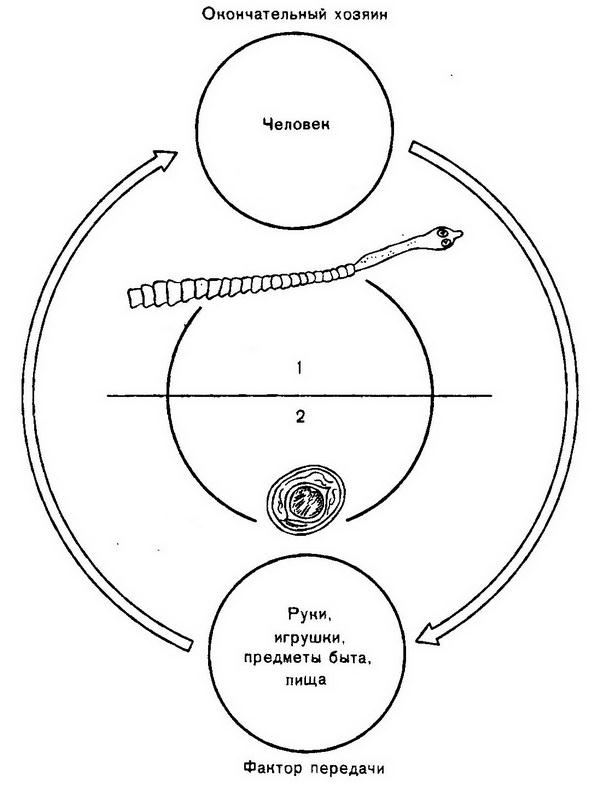

Карликовый цепень паразитирует в тонком кишечнике человека, часто в сотнях и даже тысячах экземплярах, а в ряде случаев и в кишечнике грызунов (рис. 5.15).

Яйца выделяются с испражнениями зараженного человека. При нарушении правил личной гигиены яйца могут попасть на ручки дверей, горшки, игрушки, загрязняют руки, заносятся руками и мухами на пищу. Через рот яйца попадают в кишечник. Здесь онкосферы освобождаются от оболочек и проникают в ворсинки, где превращаются в личинок (цистицеркоиды). Спустя 4–6 сут цистицеркоиды разрушают ворсинки и выпадают в просвет кишечника, затем прикрепляются к кишечной стенке и в течение недели превращаются во взрослых цепней.

Клиническая картина.

Вызываемое карликовым цепнем заболевание – гименолепидоз – характеризуется расстройством пищеварительной и нервной системы.

При поражении кишечника наблюдаются боли в животе различного характера, неустойчивый стул, тошнота, ухудшение аппетита. При поражении нервной системы развиваются головные боли, нервозность, снижаются внимание и память. Возникает аллергия, которая проявляется зудящей сыпью, крапивницей, конъюнктивитом, вазомоторным ринитом и др.

Рис. 5.15. Жизненный цикл карликового цепня.

1 - половозрелая особь в кишечнике хозяина: 2 - яйца в окружающей среде.

Диагноз.

Основной метод – микроскопия испражнений с целью обнаружения яиц (см. главу 10). Учитывая быстрое разрушение и деформацию яиц в окружающей среде, следует проводить микроскопию свежевыделенных фекалий, желательно не позднее, чем через несколько часов с момента их выделения. По этой же причине не имеет смысла исследовать сухой кал (рис. 5.16).

Наиболее эффективны для обнаружения яиц методы обогащения по Калантарян.

Для повышения эффективности лабораторной диагностики рекомендуется накануне исследования вечером назначать фенасал в сниженной дозе (0,5–1 г) вместе с 0,1 г слабительного (пургена). Фекалии для анализа собирают утром. Фенасал разрушает стробилу цепня, в результате чего большое количество яиц попадает в просвет кишечника и выделяется с испражнениями. Поэтому в тех случаях, когда требуется особо тщательное исследование (среди контактных, по клиническим показаниям, при контрольном анализе после лечения), можно рекомендовать предварительное назначение фенасала.

Рис. 5.16. Деформированные яйца карликового цепня, выявляемые при исследовании несвежего кала и представляющие диагностические трудности для лабо раита (Б. А. Астафьев).

При лабораторной диагностике необходимо учитывать периодичность выделения яиц, при этом чем меньше интенсивность инвазии у обследуемого, тем длительность выделения яиц может быть короче, а паузы между этими периодами длиннее. Поэтому при однократном обследовании выявляется только 40–50 % больных и рекомендуется трехкратное обследование с интервалами в 5–7 дней.

Излеченными считают людей, у которых при повторных (не менее 4–6) анализах в течение 6 мес после лечения не обнаружены в фекалиях яйца карликового цепня. В упорных случаях гименолепидоза рекомендуется диспансерное наблюдение продлить до 1 года, а число контрольных анализов до 8–10.

Профилактика.

Гименолепидоз распространен повсеместно. Чаще поражаются дети. Лабораторное обследование детей и персонала дошкольных учреждений и школьников (0–4-х классов) проводится 1 раз в год.

При, выявлении больных гименолепидозом обследуют всех членов семьи. Лечебно-профилактические мероприятия должны проводиться одновременно в детских коллективах и семьях инвазированных.

Требования к санитарному режиму должны особо тщательно соблюдаться в период дегельминтизации. Необходимо соблюдать правила личной гигиены детьми, тщательно проводить уборку. Туалеты, ручки дверей и водоспусков в туалетах, горшки, краны умывальников обрабатывают кипятком. Выделяющиеся испражнения засыпают хлорной известью или заливают крутым кипятком на час. Детям разрешают пользоваться игрушками, которые легко моются.

Зараженных карликовым цепнем работников пищевых предприятий отстраняют от работы на период лечения.

Известно около 1800 зилов ленточных червей. Все представители этого класса - эндопаразиты, обитающие в половозрелой форме в кишечнике человека и животных.

Тело цестод сплющено в дорсовентральном направлении и имеет вид ленты. Размеры тела сильно варьируют - от 1 мм до 10-18 м в длину. На переднем конце гела расположена головка (сколекс). несущая органы фиксации - присоски, хоботок с крючьями, ботрии ( присасывательные щели): далее идет шейка, а затем тело /стробила), состоящее из отдельных члеников. Шейка является зоной роста. Новые проглоттиды отпочковываются от шейки, а старые в конце тела отрываются л выделяются наружу. Стенка тела представлена кожно-мускульным мешком. Наружный его слой - тегумент - выделяет антипрозеолитические ферменты, предохраняющие паразитов от переваривания в кишечнике хозяина. Тегумент имеет многочисленные волосовидные выросты (минротрихии), которые всасывают готовые питательные вещества. Пищеварительная, кровеносная и дыхательная системы у цестод отсутствуют. Выделительная система представлена протонефридиями. Нервная система и органы чувств развиты слабо. Цестоды - гермафродиты. В проглоттидах, начиная от шейки, постепенно развивается сначала мужская половая система, потом - женская (гермафродитные членики находятся в середине стробилы), затем происходит редукция всех частей половой системы, и в зрелых члениках (в конце тела) остается только матка, заполненная большим количеством яиц.

Жизненные циклы цестод довольно сложные (рис.1). В цикле развития всех цестод обязательно имеются две личиночные стадии - онкосфера и финна.

Рис.1. Схема циклов развития цестод

Онкосфера развивается в яйце, когда оно еще находится в матке. Это - шестикрючный зародыш шарообразной формы. Снаружи онкосфера покрыта толстой оболочкой, имеющей радиальную исчерченность. В кишечнике промежуточного хозяина онкосфера выходит из оболочек, с помощью крючьев проникает в кровеносные сосуды и кровью заносится в различные ткани и органы, где превращается в следующую личиночную стадию - финну. Финны имеют различное строение (рис.2).

Иистгщерк - финна в виде пузыря, заполненного жидкостью, внутрь которого ввернут один сколекс. Ценур - пузырь с несколькими ввернутыми головками. Цистицеркоид спереди имеет расширенную часть с ввернутым сколексом. а сзади - хвостовой придаток. Эхинококк - финна в виде большого материнского пузыря с дочерними и внучатыми пузырями, внутри которых развивается большое количество сколексов. Плероцеркоид - червеобразная личинка, на переднем конце которой находятся две присасывательные бороздки (ботрии).

Финны развиваются во взрослую особь в кишечнике окончательных хозяев, заражение которых происходит при поедании мяса промежуточных хозяев. Под влиянием пищеварительных соков сколекс выворачивается из пуэыря наружу, прикрепляется к стенке кишечника, и от шейки начинают отпочковываться проглоттиды.

У цепней матка закрытая, поэтому их яйца в фекалиях обнаруживаются только при повреждении зрелых проглоттид. У лентецов матка открытая, яйца постоянно выделяются из нее и обычно обнаруживаются в фекалиях. Заболевания, вызываемые цестодами, называются цестобозалш.

Рис. 2. Типы финн ленточных червей.

1 - эхинококк, 2 - цистицерк, 3 - цистицеркоид, 4 - ценур, 5 - плероцеркоид.

НЕВООРУЖЕННЫЙ (БЫЧИЙ) ЦЕПЕНЬ

Taeniarhynchus saginatus - биогельминт, возбудитель тениаринхоза. Распространен повсеместно.

Морфологические особенности. Половозрелая стадия достигает в длину 4-10 м. На сколексе расположены 4 присоски. Гермафродитные проглоттиды имеют двухдолъчатый яичник. Под яичником расположены желточники. Многочисленные семенники в виде пузырьков находятся в боковых частях проглоттиды. Половая клоака открывается на боковой стороне проглоттиды. В зрелых члениках матка содержит 17-35 боковых ответвлений с каждой стороны (рис.3); в матке одновременно находится до 175 тыс. яиц. Зрелые членики, отрываясь от стробилы, могут выползать из анального отверстия и передвигаться по телу человека и белью. В течение года невооруженный цепень выделяет до 2500 проглоттид. Длительность жизни в организме человека до 25-и лет.

Цикл развития. Основным хозяином невооруженного цепня является человек, а промежуточным - крупный рогатый скот, который заражается при проглатывании яиц цепня с травой. Человек заражается при употреблении в пишу недостаточно термически обработанной говядины, содержащей финны (цистицерки). Период развития цепня от заражения до выделения зрелых яиц занимает около трех месяцев.

Патогенное действие при тениаринхозе обусловлено механическим раздражением слизистой тонкого кишечника присосками цепня, поглощением переваренной пищи хозяина и токсико-аллергическим действием продуктов обмена паразита.

Рис. 3. Сколекс (А), гермафродитная (Б) и зрелая (В) проглоттиды бычьего цепня (Taeniarhinchus saginatus). 1 - присоски; 2 - шейка; 3 - центральный ствол матки; 4 - оотип; 5 - влагалище; 6 - клоака; 7 - семенники; 8 - желточники; 9 - каналы выделительной системы; 10 - боковые ветви матки; 11 - яичники.

Клиника. Постоянными жалобами инвазированных больных являются ощущение зуда вокруг заднего прохода, боли в животе, неустойчивый стул, общая слабость, сначала усиление, а затем снижение аппетита, приводящее к быстрой потере веса. Наблюдается снижение моторной функции кишечника и снижение кислотности желудочного сока, нередко развивается гипохромная анемия, эозинофилия, зуд, аллергическая сыпь. Возможна закупорка кишечника. Отмечается выделение зрелых проглоттид вне акта дефекации и передвижение их по промежности и белью.

Лабораторная диагностика основана на обнаружении больными выделяющихся зрелых проглоттид. Иногда при разрушении члеников в фекалиях могут обнаруживаться яйца бычьего цепня. Они неотличимы от яиц свиного Цепня и идентифицируются как яйцатениид. Яйца имеют округлую форму (35 х 25 мкм), двухконтурную поперечно исчерченную толстую оболочку, внутри содержат шестикрючную онкосферу. В сомнительных случаях для 1 обнаружения проглоттид можно рекомендовать промывку фекалий после провокации (прием на ночь накануне исследования 30-50 г тыквенных семян или чеснока, а через час - любого слабительного).

Лечение. Лечение инвазированных тениаринхозом проводят Phenasal ( фенасал) - однократно внутрь 2-3 г перед сном. Praziguantel ( празиквантелы назначают по 25 мг/кг массы тела peros 2 раза в сутки в течение 2-3-х дней.

Профилактика. Личная профилактика сводится к тому, чтобы не употреблять в пишу недостаточно термически обработанное мясо крупного рогатого скота (например, фарш). Общественная профилактика основана на проведении ветеринарной экспертизы туш крупного рогатого скота, выявлении и лечении больных, охране пастбищ от загрязнения фекалиями человека, санитарном благоустройстве населенных пунктов (закрытые туалеты в сельской местности), проведении санитарно-просветительной работы. Интенсивно зараженное финнами мясо крупного рогатого скота подлежит технической утилизации, а слабо инвазированное после длительной термической обработки может идти на изготовление консервов.

ВООРУЖЕННЫЙ (СВИНОЙ) ЦЕПЕНЬ

Taenia solium - биогельминт, возбудитель тениоза (половозрелая форма) и цистицеркоза (личиночная форма) человека. Распространен повсеместно. Чаще встречается в странах с развитым свиноводством.

Морфологические особенности. Ленточная форма достигает в длину 2-3 м. Сколекс имеет четыре присоски и хоботок, вооруженный двумя рядами крючьев. Гермафродитная проглоттида содержит трехдольчатый яичник (Третья дополнительная долька яичника расположена между маткой и влагалищем). Зрелая проглоттида содержит матку с 7-12-ю боковыми ответвлениями с каждой стороны (рис.4). Зрелые членики подвижностью не обладают.

Рис. 4. Сколекс (А), гермафродитная (Б) и зрелая (В) проглоттиды свиного цепня (Taenia solium) и яйца тениид (Г). 1 - крючья; 2 - присоски; 3 - яичник; 4 - добавочная долька яичника; 5 - центральный ствол матки; 6 - оотип; 7 - семенники; 8 - влагалище; 9 - клоака; 10 - желточники; 11 - каналы выделительной системы; 12 - боковые ветви матки; 13 - оболочка; 14 - онкосфера; 15 - шейка.

Цикл развития. Основным хозяином вооруженного цепня является человек, а промежуточным - домашние или дикие свиньи. Возможно заражение человека личиночными стадиями. Заражение человека тениозом происходит при употреблении в пищу недостаточно кулинарно обработанной свинины, содержащей финны (цистицерки).

В кишечнике человека под действием пищеварительных соков сколекс цистицерка выворачивается, фиксируется к стенке кишки и после растворения оболочки финны от шейки начинают отпочковываться проглоттиды. Через 2-3 месяца гельминт достигает половой зрелости. Продолжительность его жизни в кишечнике человека составляет несколько лет.

Патогенное действие сходно с таковым при тениаринхозе. Более выражено механическое действие в связи с наличием на сколексе крючьев.

Клиника. В клинической картине преобладают жалобы на боли в животе, диспептические явления (тошнота, рвота, расстройства стула), головную боль, головокружение; нередко развивается гипохромная анемия, эозинофилия. Проявления тениоза выражены ярче по сравнению с тениаринхозом.

Лабораторная диагностика. С целью диагностики проводят осмотр выделившихся с фекалиями проглоттид и последующую микроскопию када. Онкосферы бычьего и свиного цепня схожи, поэтому дифференцировать цепней обычно удается только по строению члеников и сколексов, выделившихся при дегельминтизации.

Лечение тениоза проводится в стационарных условиях и требует особой осторожности ввиду опасности возникновения цистиперкоза. Хороший терапевтический эффект при лечении тениоза наблюдается при назначении Prasiquantel ( празиквантель) внутрь в дозе 5 мг/кг однократно.

Профилактика. Личная профилактика заключается в том, чтобы не употреблять в пищу недостаточно кулинарно обработанную свинину. Общественная профилактика основана на обязательной ветеринарной экспертизе туш свиней (и диких кабанов), выявлении и лечении больных, охране окружающей среды от загрязнения фекалиями человека, благоустройстве населенных пунктов (закрытые туалеты), проведении санитарно-просветительной работы среди населения.

ЦИСТИЦЕРКОЗ

Возбудителем цистицеркоза является личиночная стадия вооруженного цепня - цистицерк. Он представляет собой пузырек, диаметром от 0,5 до 1,5 см, заполненный жидкостью, с одной ввернутой головкой.

Заражение человека цистицеркозом возможно:

1) при нарушении правил личной гигиены и проглатывании яиц, которыми могут быть загрязнены руки или пища (интенсивность инвазии при этом, как правило, невысокая)

2) при аутоинвазии (интенсивность заражения при этом, как правило, высокая).

Если человек болен тениозом, то при рвоте зрелые проглоттиды вооруженного цепня вместе с содержимым кишечника могут попадать в желудок, где под действием пищеварительного сока разрушается стенка проглоттид и освобождаются яйца. Из яиц в кишечнике выходят онкосферы, пробуравливают стенку и током крови заносятся в различные органы и ткани. Цистицерки сохраняют жизнеспособность в тканях десятки лет.

Патогенное действие. Цистицерки оказывают механическое давление на ткани и токсико-аллергическое действие продуктами обмена.

Клиника цистиперкоза весьма разнообразна и зависит, в основном, от интенсивности заражения и локализации цистицерков. Развитие их в подкожной клетчатке или мышцах может проходить бессимптомно или сопровождаться болевыми ощущениями. Нахождение цистицерков в центральной нервной системе сопровождается сильными приступообразными головными болями, головокружениями, судорожными припадками, парезами и параличами. Поражение жизненно важных центров приводит к летальным исходам. Внутриглазной цистицеркоз может вызвать полную потерю зрения.

Лабораторная диагностика цистицеркоза затруднена и основана на обнаружении специфических антител, для чего используют различные иммунологические методы.

Профилактика цистицеркоза. Личная профилактика сводится к соблюдению правил личной гигиены, общественная - к санитарно-просветитель-ной работе, выявлению и лечению больных тениозом. Врачу следует помнить, что при лечении тениоза необходимо применение препаратов, предотвращающих рвоту, и недопустимо назначение препаратов, растворяющих проглоттиды.

КАРЛИКОВЫЙ ЦЕПЕНЬ

Hymenolepis nana - контактный гельминт, возбудитель гименолепидоза. Распространен повсеместно, чаше поражает детей дошкольного возраста.

Морфологические особенности. Цепень карликовый имеет длину от 1 до 5 см, содержит около 200 проглоттид, на сколексе расположены 4 присоски и хоботок с двойным венчиком крючьев. Матка закрытая, но тонкая стенка проглоттид легко разрушается, и яйца выходят в просвет кишечника (рис.5).

Цикл развития. Человек для карликового цепня является одновременно основным и промежуточным хозяином. Заражение человека происходит при несоблюдении правил личной гигиены и проглатывании яиц карликового цепня, из которых в тонком кишечнике выходят онкосферы, внедряющиеся в ворсинки слизистой кишечника. Там они превращаются в финны (цистицеркоиды), которые, разрушая ворсинку, через несколько дней выпадают в просвет кишечника и прикрепляются к слизистой оболочке. Через две недели они превращаются в половозрелые формы. Продолжительность жизни паразита - 1-2 месяца. Развитие в яйцах онкосфер возможно и без выхода их во внешнюю среду, что приводит к аутореинвазии.

Патогенное действие при гименолепидозе сводится к разрушению ворсинок тонкого кишечника развивающимися цистицеркоидами, механическому раздражению слизистой органами фиксации паразита, токсическому действию и сенсибилизации организма продуктами обмена гельминтов.

Клиника гименолепидоза характеризуется нарушением функций пищеварительной и нервной систем. Основные жалобы больных: боль в животе, снижение аппетита, тошнота, расстройства стула, общая слабость, раздражительность. При интенсивных инвазиях возникают более тяжелые проявления: рвота, резкие боли в животе, головокружение, судороги, обморочные состояния, субфебриллитет. У некоторых больных нарушается функциональное состояние желудка, печени, кишечника, наблюдается аллергия (кожные высыпания, отеки, эозинофилия).

Рис. 5. Карликовый цепень (Hymenolepis nana). А - яйцо, Б - половозрелая особь. 1 - крючья; 2 - присоски; 3 - шейка; 4 - зрелые проглоттиды.

Лабораторная диагностика основана на микроскопии испражнений с целью обнаружения яиц в фекалиях. Яйца карликового цепня округлые (диаметр их около 45 мкм), покрыты двумя прозрачными оболочками, между которыми проходят извивающиеся нити. Внутри просвечивает лимонообразная онкосфера. Для повышения эффективности лабораторной диагностики рекомендуется накануне исследования вечером назначить внутрь Phenasal ( фена сал) в сниженной дозе (0.5-1,0) вместе с 1 г слабительного (пурген). Фенасат разрушает стробилу цепня, в результате чего большое количество яиц попадает в просвет кишечника и выделяется с испражнениями. Фекалии для анализа собирают утром.

Лечение. Хороший терапевтический эффект отмечается при однократном назначении Praziquantel ( празиквантель) из расчета 25мг/кг peros.

Профилактика. Так как гименолепидоз - контактный гельминтоз, то основное значение имеют меры личной профилактики - строжайшее соблюдение правил личной гигиены. Меры общественной профилактики:

1) привитие гигиенических навыков детям;

2) выявление, изолирование и лечение больных;

3) тщательная влажная уборка детских помещений и санитарная обработка игрушек;

4) санитарно-просветительная работа среди родителей и работников детских учреждений.

Карликовый цепень

Ка́рликовый це́пень (лат. Hymenolepis nana) — вид ленточных червей отряда циклофиллид (Cyclophyllidea).Половозрелые особи паразитируют в кишечнике человека, намного режеу мышей и крыс. Является одним из немногих представителей ленточных червей, которые могут осуществлять все стадии жизненного цикла, не выходя из окончательного хозяина.

20740-2665На фото можно видеть, чтокарликовый цепень состоит из головки с 4 присосками

и пучком крючьев, необходимых для фиксации червя на стенке кишечника.

В его строении выделяют также шейку и тело, состоящее из множества члеников.

Последние,концевые, членики более крупные(на фото четко видны различия),

они содержат в себе яйца паразита. Периодически эти членики отрываются и под

действием ферментов кишечника разрушаются. В этот момент высвобождаетсябольшое количествояиц карликового цепня, до 200 штук в каждом фрагменте.

Они имеют округлую форму белёсые, прозрачные, чувствительны к влажности,

нагреванию и охлаждению.Карликовый цепеньявляется бесполым,т.е ему не нужна

особь другого пола для оплодотворения, как например, для аскарид, бычьего цепня.

Яйца сразу же после попадания во внешнюю среду являются заразными.

Они выводятся изорганизма хозяина карликового цепня вместе с каловыми массами.

Пути заражения карликовым цепнем

Яйца карликового цепня могут проникать в организм людей в момент заглатывания, передаваться через рукопожатие,предметы обихода, игрушки, посуду. Переносчиками заболевания могут быть насекомые, контактирующие с продуктами питания, в редких случаях, мыши и крысы.

Возбудители проникают в кишечник, где ихоболочки разрушаются и из них появляются личинки. Далее наступает инвазионная стадия карликового цепня, во время которой личинки внедряются в ворсинки кишечника. А через 5 дней, разрушая их, проникают в просветкишечника и крепятся к стенке. Здесь в течение недели происходит метаморфоза личинки во взрослую особь карликового цепня. В этот период пациент.

Чтобы читать весь документ, зарегистрируйся.

Связанные рефераты

Карликовость

. Карликовость/Гигантизм/Акромегалия Карликовость • Гипофизарная.

Карликовые государства

Карликовые планеты

. Карликовая планета выглядит как обычная планета, но вместе с тем не является таковой. Эти.

арликовый цепень

Карликовый пинчер

Гименолепидоз – гельминтное заболевание, вызываемое ленточными червями (карликовым или крысиным цепнем), паразитирующими в тонком кишечнике. Часто заболевание имеет субклиническое течение; клиника манифестной формы гименолепидоза характеризуется болевым, диспепсическим, астеноневротическим и аллергическим синдромами. Диагноз гименолепидоза подтверждается обнаружением яиц или особей гельминтов в испражнениях. Препаратами выбора для проведения противогельминтной терапии при гименолепидозе служат празиквантел и никлозамид. По окончании курса лечения проводятся контрольные исследования кала.

МКБ-10

Общие сведения

Гименолепидоз – кишечный цестодоз, развивающийся при заражении человека ленточными гельминтами семейства Hymenolepididae. Гименолепидоз встречается практически повсеместно, однако наибольшее распространение имеет в Латинской Америке, Северной Африке, Среднем Востоке, Средней Азии, Закавказье - инвазированность населения в этих регионах колеблется от 1 до 34%. На территории России случаи гименолепидоза регистрируются, главным образом, в Амурской и Томской областях. Основную группу заболевших составляют дети в возрасте 4-14 лет: они заражаются гименолепидозом в 3,5 раза чаще взрослых. Это объясняется недостаточно сформированными гигиеническими навыками и возрастной спецификой иммунитета детей. Особенности эпидемиологии и клинического течения делают проблему гименолепидоза актуальной не только для инфекционных болезней, но также для педиатрии и гастроэнтерологии.

Причины гименолепидоза

Гименолепидоз включает в себя гельминтозы, вызываемые ленточными гельминтами - карликовым цепнем (Hymenolepis nana), реже - крысиным цепнем (Hymenolepis diminuta), поражающими человека и некоторые виды грызунов (мышей, крыс, хомяков). Наибольшее клинико-эпидемиологическое значение имеет заражение H. nana. Карликовый цепень представляет собой мелкую цестоду длиной 1-5 см, шириной 0,5-0,7 мм, имеющую шарообразную головку, шейку и лентовидное тело. На головке гельминта имеются 4 присоски и хоботок с венчиком из 25-30 хитиновых крючков. Тело возбудителя гименолепидоза состоит из нескольких сотен члеников, часть которых, заполненная яйцами, отделяется от гельминта.

Жизненный цикл карликового цепня (личиночная и взрослая стадии) проходит в организме человека, который служит промежуточным и конечным хозяином паразита. Механизм передачи гименолепидоза - фекально-оральный; заражение человека происходит пероральным путем при заглатывании инвазионных яиц с водой, пищевыми продуктами, немытыми овощами и фруктами, а также через загрязненные руки и предметы обихода. В тонком кишечнике личинка выходит из яйца и внедряется в ворсинки или лимфоидные фолликулы, где протекает тканевая фаза инвазии. Через 6-8 суток шестикрючная личинка (онкосфера) превращается в цистицеркоид, который еще через несколько дней попадает в просвет тонкой кишки, где начинается кишечная фаза развития гельминта. С помощью крючьев и присосок цистицеркоид прикрепляется к слизистой оболочке тонкой кишки и через 2-2,5 недели превращается в половозрелую особь. В некоторых случаях (у ослабленных пациентов с гименолепидозом, детей, лиц с интеркуррентными заболеваниями) может иметь место внутрикишечная аутоинвазия, когда яйца карликового цепня не выделяются во внешнюю среду, а достигают зрелости в кишечнике.

Возбудители гименолепидоза вызывают механическое повреждение кишечной стенки, приводя к воспалению, развитию патогенной микробной флоры, нарушению ферментативных процессов в кишечнике. Также в патогенезе гименолепидоза играет роль токсическое воздействие на организм продуктов жизнедеятельности гельминтов, иммуносупрессивное влияние, сенсибилизация антигенами карликового цепня, раздражение нервных рецепторов слизистой оболочки тонкого кишечника и другие факторы, вызывающие характерные клинические проявления. Длительному течению гельминтоза у детей и повторному заражению способствует сочетание гименолепидоза с энтеробиозом. Вместе с тем, гименолепидоз практически не встречается в очагах распространения аскаридоза, что объясняется относительным антагонизмом аскарид и карликового цепня.

Крысиный цепень (H. diminuta) поражает мышей, крыс и изредка человека. Взрослый паразит имеет длину 20-60 см и ширину 2,2-4 мм, рудиментарный хоботок без крючьев. Промежуточным хозяином гельминта выступают насекомые: блохи, мучные черви, тараканы и др. Люди заражаются при употреблении в пищу злаков, сырого теста, плохо пропеченного хлеба, на которых присутствуют личинки гельминта. Внутрикишечная аутоинвазия для данной формы гименолепидоза не характерна.

Симптомы гименолепидоза

Примерно в 30% имеет место бессимптомное, субклиническое течение гименолепидоза; в остальных случаях развиваются манифестные формы гельминтоза с болевым, диспепсическим, астеноневротическим и аллергическим синдромами. Травматизация слизистой стенок кишечника вызывает тупые или резкие боли в животе, которые повторяются в виде приступов ежедневно или через несколько дней. Диспепсические проявления гименолепидоза включают потерю аппетита, изжогу, тошноту, диарею с примесью крови, снижение массы тела. Астеноневротический синдром протекает с головокружениями, общей астенией, раздражительностью, головной болью. Хронический аллергоз при гименолепидозе характеризуется уртикарной сыпью и кожным зудом, вазомоторным ринитом, астматическим бронхитом, отеком Квинке.

В случае интенсивной инвазии могут возникать схваткообразные боли, обмороки, субфебрилитет, нарушения функций печени, миокардиодистрофия. У детей отмечается более тяжелое течение гименолепидоза с истощением, судорожными припадками, гепатомегалией, выраженной анемией и гиповитаминозом. Симптомы гименолепидоза, вызываемого крысиным цепнем, аналогичны клиническим проявлениям инвазии карликовым цепнем. Гименолепидоз может утяжелять течение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, других сопутствующих заболеваний, а также осложняться мезаденитом.

Диагностика гименолепидоза

При объективном обследовании пациентов с гименолепидозом обращает внимание бледность кожных покровов, снижении массы тела, артериальная гипотония. В периферической крови выявляется гипохромная анемия, ускорение СОЭ, умеренная эозинофилия и лейкопения.

Диагноз гименолепидоза подтверждается путем обнаружения яиц гельминтов или особей карликового или крысиного цепня на разных стадиях развития при исследовании кала. Поскольку выделение яиц происходит циклично, целесообразно проведение анализа трехкратно с интервалами 5 дней, а также сочетание различных методов исследования. Чтобы повысить эффективность паразитологического обследования накануне пациенту назначается прием противогельминтных препаратов, разрушающих членики гельминта и способствующих выходу в просвет кишечника большего количества яиц. Серологическая диагностика гименолепидоза не разработана. Гименолепидоз следует дифференцировать с другими кишечными гельминтозами (тениозом, дифиллоботриозом и др.).

Лечение и профилактика гименолепидоза

Особенности развития гельминта и возможность аутоинвазии требуют проведения дегельминтизации, симптоматической терапии и активных профилактических мероприятий. Для специфической терапии гименолепидоза применяются противогельминтные препараты празиквантел (однократно) или никлозамид (в виде 3-х семидневных, 4-х пятидневных или 6-7 двухдневных циклов либо по другой схеме), экстракт мужского папоротника. В перерывах между циклами дегельминтизации проводится общеукрепляющая терапия (поливитамины, препараты кальция). Контрольные анализы кала выполняются через 15 дней и затем ежемесячно в течение полугода после окончания основного курса лечения гименолепидоза. При обнаружении яиц гельминтов проводится повторный курс терапии.

Во время лечения гименолепидоза важно придерживаться полноценного питания, соблюдать санитарно-гигиенический режим (дезинфицировать предметы ухода, своевременно менять нательное и постельное белье, регулярно проводить личную гигиену). Излеченными считаются пациенты с отрицательными результатами контрольных исследований кала в течение 6 месяцев после окончания курса терапии гименолепидоза.

Противогельминтная терапия приводит к выздоровлению в подавляющем большинстве случаев. Реже встречаются устойчивые к лечению формы гименолепидоза, а также длительное течение заболевания, обусловленное повторной аутоинвазией. Профилактика гименолепидоза требует привития детям гигиенических навыков; уничтожения грызунов, мух, блох, тараканов, вредителей муки. Важно проведение регулярного копрологического обследования детей, работников ДОУ, общепита, пациентов детских, инфекционных, гастроэнтерологических стационаров и других групп населения, снижение заболеваемости энтеробиозом у детей.

Читайте также:

- Физиологические механизмы парабиоза и его применение в клинике реферат

- Международное гуманитарное право и право человека реферат

- Білім жетістіктерін халықаралық бағалау реферат

- Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности реферат

- Фазы формирования двигательного навыка и этапы обучения лыжи реферат