Реферат корма животного происхождения

Обновлено: 29.06.2024

Корма, продукты растительного и животного происхождения, а также минеральные вещества, употребляемые для кормления с.-х. животных. К. обеспечивают животных питательными веществами, необходимыми для поддержания жизнедеятельности организма, его роста и производства продукции. К. должны содержать питательные вещества в усвояемой форме, хорошо поедаться животным, не оказывать на организм вредного влияния, по своим физико-химическим свойствам соответствовать анатомо-физиологическим особенностям животных.

Содержание

1. Введение.

2. Корма и их классификация.

3. Характеристика кормовых средств.

4. Характеристика зеленого корма.

5. Заключение.

6. Список использованной литературы.

Вложенные файлы: 1 файл

корма и их классификация..docx

Кафедра разведения и кормления сельскохозяйственных

Выполнила: Очирова Б.В.

ст. ФВМ гр. 2203-1

Проверила: Башкуева М.Р.

- Введение.

- Корма и их классификация.

- Характеристика кормовых средств.

- Характеристика зеленого корма.

- Заключение.

- Список использованной литературы.

Корма, продукты растительного и животного происхождения, а также минеральные вещества, употребляемые для кормления с.-х. животных. К. обеспечивают животных питательными веществами, необходимыми для поддержания жизнедеятельности организма, его роста и производства продукции. К. должны содержать питательные вещества в усвояемой форме, хорошо поедаться животным, не оказывать на организм вредного влияния, по своим физико-химическим свойствам соответствовать анатомо-физиологическим особенностям животных.

Корма и их классификация.

Корма - это специально приготовленные, физиологически приемлемые продукты растительного, животного, микробного происхождения, содержащие питательные вещества в усвояемой форме и не оказывающие вредного влияния на здоровье животных и на качество получаемой от них продукции. Для кормов характерны определенные физические и химические признаки, а также вкус, запах, ограничение вредных примесей и антипитательных веществ до уровня, не оказывающего воздействия на потребление корма, продуктивность и здоровье животных. Чем выше концентрация в корме питательных веществ, их доступность, биологическая полноценность, тем выше его питательная ценность.

При оценке кормов пользуются общепринятыми показателями питательности: химическим составом, переваримостью питательных веществ, показателями общей питательности (содержанием в 1 кг корма кормовых единиц, обменной энергии), количеством в кормах протеина, углеводов, жиров, минеральных веществ, витаминов.

При оценке хозяйственных свойств корма наряду с химическим составом и питательностью обязательно учитывают его поедаемость животными, себестоимость производства, особенности заготовки и хранения, подготовки к скармливанию, а также технику скармливания отдельных кормов. В отличие от кормов кормовые средства - более широкое понятие, объединяющее как натуральные, так и синтетические продукты.

Основные требования, предъявляемые к кормам, установлены ГОСТами. Качество корма (его класс или сорт) устанавливают в зависимости от содержания в кормах сухого вещества, протеина, клетчатки, каротина, органических кислот, наличия в них механических, вредных и ядовитых примесей и по ряду других показателей.

Характеристика кормовых средств.

Характеристику кормовых средств необходимо приводить в соответствии со следующим планом:

- Какое место занимают данные корма в кормовом балансе хозяйств.

- Какие корма входят в ту или иную группу кормовых средств.

- Особенности химического состава и питательности кормов данной группы.

- Специфические особенности химического состава отдельных кормов этой группы.

- Кормовые достоинства и недостатки характеризуемых кормов.

- Кому, в каких количествах, почему и когда скармливаются эти корма.

- Способы подготовки кормов к скармливанию.

- Влияние кормов на качество продукции.

- Экономические показатели, характеризующие корма: их себестоимость, трудоемкость возделывания и заготовки и т.д.

- Классификация кормовых средств нужна для правильной организации кормовой базы, рационального кормления животных.

- По природе кормовые средства делятся на 2 группы:

- естественные: растительного и животного происхождения,

- синтетические: химического и микробиального происхождения.

- Растительные корма по концентрации питательных веществ и физическому состоянию подразделяют на объемистые и концентрированные.

Объемистые корма содержат не более 0,65 корм. ед. в 1 кг корма. В них много воды или клетчатки, реакция золы этих кормов щелочная. Это корма невысокой питательной ценности из-за низкого содержания в них сухого вещества или большого количества клетчатки.

Объемистые корма в свою очередь подразделяются на грубые и на влажные.

К грубым относятся корма, которые содержат свыше 19 % сырой клетчатки: сено, солома, мякина, сенаж. Влажные корма содержат свыше 40 % воды. Среди влажных кормов различают сочные и водянистые. Сочные корма отличаются тем, что вода у них входит в состав протоплазмы или представляет основную часть сока, она химически связана с растворенными в ней питательными веществами: это зеленые корма, силоса, корнеклубнеплоды, плоды бахчевых, арбуз, кабачки.

В водянистых кормах вода находится в виде примеси, появляющейся при переработке кормов (это отходы технических производств: барда, мезга, жом).

Концентрированные корма содержат более 0,65 к. ед. в 1 кг корма, не более 19 % клетчатки и менее 40 % воды.

Зола этих кормов имеет кислую реакцию. Сюда относятся зерновые корма, отходы мельничных и маслоэкстракционных производств (отруби, шроты), высушенные отходы крахмального, сахарного и бродильного производств (сушеная мезга, барда, жом).

Концентрированные корма делятся на:

- Углеводистые; относятся к ним: зерна злаков, сушеная свекла, сушеный картофель, патока, сухой жом.

- Протеиновые: зерна бобовых, жмыхи, шроты, кормовые дрожжи.

- 3) Комбикорма выделяются в отдельную группу.

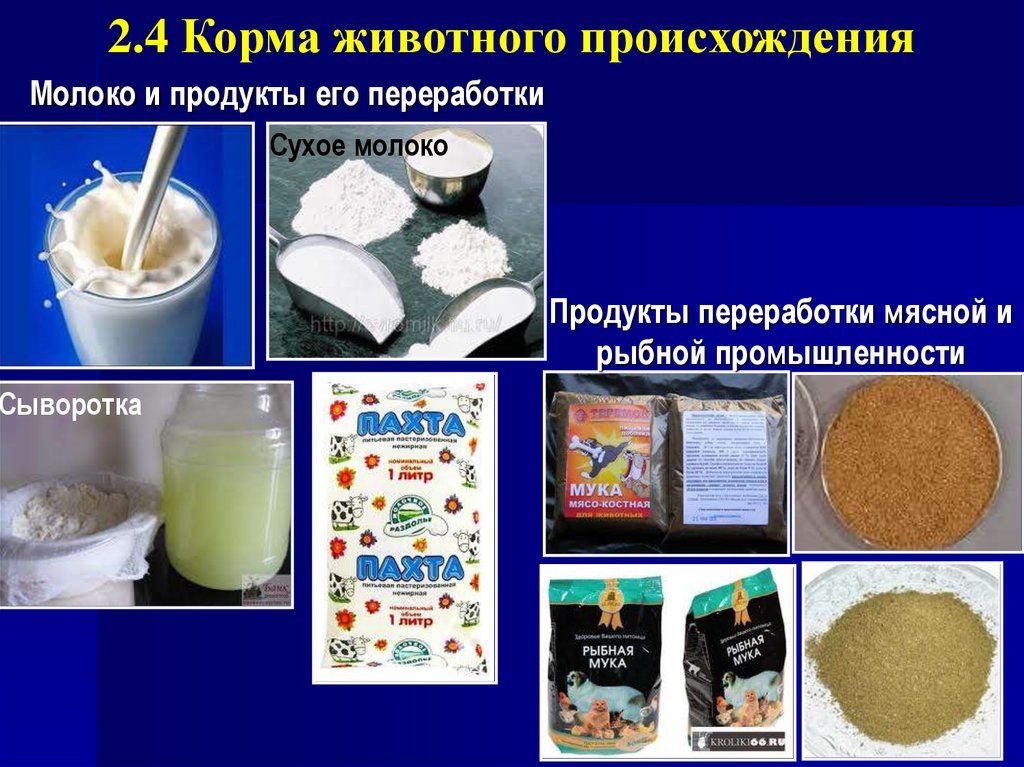

- 1. Общие требования к кормам животного происхождения

- 2. Молочные продукты в кормлении животных

- 3. Отходы мясной промышленности в кормлении животных

- 4. Отходов рыбной промышленности в кормлении животных

- Заключение

- Список литературы

Характеристика зеленого корма.

Зеленые корма - это наземная часть растений до времени, пока не прекратился их рост и сохранилась большая часть зеленой массы. Зеленые корма скармливаются разным видам и производственным группам животных довольно продолжительное время: в среднем 155 дней в году, в южных областях республики - до 175-180 дней. Зеленые корма занимают достаточно высокий удельный вес в рационах жвачных животных, в структуре годовых рационов жвачных эти корма занимают до 35-40 % по общей питательности, а в летний период могут служить и единственным кормом. Зеленые корма занимают достаточно большой объем в рационах лошадей, широко используются при кормлении свиней, скармливают зеленые корма и птице. Чем больше зеленых кормов скармливается животным, тем выше их продуктивность, качество продукции хорошее, лучше здоровье и воспроизводительные способности, а продукция получается наиболее дешевой.

Зеленые корма - это объемистые, влажные, сочные корма. К зеленым кормам относится трава лугов и пастбищ, однолетние культуры (вико-овсяная смесь, горохо-овсяная смесь, зеленая масса кукурузы, подсолнечника, рапса, кормовой капусты), ботва корнеплодов и других культур. Наибольшее хозяйственное значение из них имеют злаковые, бобовые и крестоцветные травы. Из злаков наиболее распространены: ежа сборная, тимофеевка, мятлик луговой, кукуруза, рожь на зеленый корм, из бобовых: клевера, вика, люцерна, горох, из крестоцветных на зеленый корм используют редьку масличную, рапс озимый и яровой, кормовую капусту, сурепицу. В последние годы в культуру введены следующие высокоурожайные культуры: амарант, галега восточная, сильфия пронзеннолистная.

Зеленые корма характеризуются повышенным содержанием влаги (60-85 %), и питательность этих кормов невысокая: в среднем 0,2 к.ед. в 1 кг. В сухом веществе зеленых кормов содержится протеина от 8 до 25 %, жира 3-5 %, клетчатки 16-40 %, золы до 11 %, БЭВ - до 40 %. Содержание питательных веществ зависит от вида растения, фазы вегетации, условий произрастания, обеспечения растений элементами питания, климатических условий. Молодые травы наиболее богаты протеином, витаминами, по мере старения трав в них резко сокращается количество протеина, витаминов и возрастает количество сырой клетчатки, что снижает поедаемость корма и переваримость питательных веществ. Коэффициенты переваримости питательных веществ молодых зеленых растений достаточно высоки: протеина - до 80 %, органических веществ - до 75 % (у жвачных), у лошадей коэффициенты переваримости ниже: органические вещества перевариваются на 60-70 %. Для свиней необходимо использовать только молодую, сочную траву бобовых и бобово-злаковых смесей из-за невысокой переваримости клетчатки. Траву после цветения свиньи практически не потребляют. Нитраты образуются в скошенных растениях, если они сложены в кучи, большие валки и начинают разогреваться. При недостатке в рационах жвачных легкопереваримых углеводов нитраты неблагоприятно влияют на молочную продуктивность, использование каротина, половую функцию, а при значительных количествах они могут привести к гибели животных от метгемоглобинемии. Симптомы отравления проявляются у животных при поедании травы, содержащей в сухом веществе свыше 0,5 % нитрата калия, а при уровне 2 % возможны смертельные случаи. Отрицательное действие зеленых кормов с высоким содержанием нитратов может быть значительно снижено при скармливании кормов, богатых крахмалом и сахаром (зерна злаков, патока), а также при совместном скармливании бобовых растений, так как они в значительно меньших количествах накапливают нитраты. К поеданию кормов, содержащих даже допустимые количества нитратов, животных необходимо приучать постепенно. Нельзя скармливать корма с высоким уровнем нитратов животным натощак.

Содержание минеральных веществ в зеленых кормах изменяется в достаточно высоких пределах и зависит от вида растений и фазы вегетации, типа почв, их кислотности, количества вносимых удобрений. Зеленые корма нашей зоны богаты кальцием и калием и значительно беднее фосфором, магнием, натрием, медью, цинком, марганцем, кобальтом и йодом, что может вызывать у животных ряд специфических незаразных заболеваний, снижение продуктивности, нарушения функций воспроизводства. Поэтому в практических условиях важно проводить анализ минерального состава кормов и использовать в рационах животных необходимые минеральные подкормки.

Зеленые корма обладают высокой биологической ценностью из-за содержания в них значительных количеств витаминов. Содержание каротина в зеленых кормах изменяется в течение вегетации. Наибольшее количество каротина в молодых травах: злаки до выхода в трубку содержат до 60-70 мг/кг каротина, бобовые до 80-90 мг/кг. К концу вегетации количество каротина резко снижается. В зеленых кормах содержится также значительные количества витаминов Е и К - в среднем до 40-50 мг в 1 кг витамина Е и 15-25 мг витамина К. В зеленых кормах содержится довольно большое количество витаминов группы В, за исключением В12. Кроме того, зеленые корма богаты витамином С. Качество зеленых кормов определяется в соответствии со стандартом. Зеленые корма, скармливаемые животным, должны быть без признаков порчи (плесень, гниль, ослизнения), иметь запах и цвет, свойственные растениям. Качество зеленых кормов резко снижается при наличии в них ядовитых и вредных для животных растений, поедание которых опасно для здоровья животных.

Отравление животных при потреблении ядовитых растений наступает в результате непосредственного присутствия в них токсических веществ или при их образовании в процессе пищеварения. Наиболее часто токсикозы возникают при поедании животными растений, содержащих алколоиды, глюкозиды, сапонины, органические кислоты, лактоны, токсаальбумины, красящие и смолистые вещества. Максимум ядовитых веществ у большинства растений накапливается к фазам цветения и плодоношения. Ядовитые вещества воздействуют на отдельные органы избирательно или на систему органов животного. В группу растений, отрицательно влияющих на качество животноводческой продукции, относятся многие виды полыней, пижма - которые придают молоку неприятный запах и вкус. Неприятный болотный запах молоку придают тростник обыкновенный, сурепка дуговидная, горчица, капуста. Молоко приобретает кислый вкус и быстро свертывается при поедании щавеля кислого и кислицы обыкновенной. Молоко изменяет окраску при поедании ветреницы дубравной, молочая, незабудки болотной, хвоща. Неприятный запах и вкус мясо приобретает при поедании животными таких растений, как гелиотроп, клоповник, рыжик яровой.

24.09.2020

Одним из основных видов кормов в животноводстве, наряду с грубыми, сочными и концентрированными, является корм животного происхождения. Он представляет собой богатый источник полноценного белка и жира, а также многих микро- и макроэлементов в легкоусваиваемой форме, с помощью которого можно существенно оптимизировать рацион продуктивных животных.

К кормам животного происхождения относятся: молоко, сухое молоко, сухая сыворотка, молозиво, а также другие молочные продукты (пахта, сыворотка, обрат); свежая рыба и рыбные отходы, рыбная мука, рыбий жир, рыбный фарш; мясо-костная мука, костная мука, кровяная мука, мясо, боенские отходы, жир, мясной фарш; яйца, перьевая мука, инкубаторские отходы, скорлупа яиц; куколки тутового шелкопряда и прочее. Но наиболее часто в кормлении сельскохозяйственных животных применяют мясо-костную, костную и рыбную муку.

Мясо-костная мука – это порошок серо-коричневого цвета со специфическим, неприятным для человека запахом. Обычно этот вид корма производят на утильзаводах путем перемалывания сырья (туш павших от неинфекционных болезней животных и отходов мясоперерабатывающих предприятий) с помощью специального оборудования.

Предварительно отходы и туши животных разделывают, обрабатывают паром или варят. Затем отделяют оставшийся жир, а мясную массу высушивают с помощью высокой температуры, после чего охлаждают и измельчают на дробильной машине. Чтобы удалить крупные, недостаточно перемолотые частицы, получившуюся массу просеивают.

На случай попадания в продукт металлических фрагментов различного происхождения, в том числе из рабочего механизма дробильной машины, мясо-костную массу обязательно пропускают через специальный магнитный сепаратор. Готовую муку обрабатывают веществами-антиоксидантами, чтобы замедлить окисление жира, а затем фасуют.

Процесс приготовления мясо-костной муки достаточно энергозатратный, но, благодаря дешевизне и достаточному количеству сырья, стоимость готового продукта вполне доступна для обычного покупателя. Качество мясо-костной муки зависит от технологии ее производства и от исходного сырья, поэтому готовый продукт сортируют на три класса.

Питательность 1 кг мясо-костной муки составляет около 1,04 кормовых единицы и 8,5–12 МДж обменной энергии (в зависимости от вида животных-потребителей). В 1 кг этого корма, при влажности не более 10%, содержится 300–500 г белка, 130–200 г жира, 260–380 г зольного остатка. Белок мясо-костной муки включает в себя все необходимые заменимые и незаменимые аминокислоты, в том числе лизин, метионин, цистин, аденозинтрифосфорную и глутаминовую кислоты, карнитин. Жир мясо-костной муки содержит все заменимые и незаменимые (линоленовая, линолевая, арахидоновая) жирные кислоты.

Мясо-костная мука является богатым источником многих минеральных веществ: кальция (143 г/кг), фосфора (74 г/кг), цинка (85 г/кг), железа (50 г/кг). Находится в ней и много витаминов группы В. Особенно ценно наличие в мясо-костной муке витамина В12 (12,3 мг/кг), содержание которого в растительном корме невелико. В то же время существенным недостатком этого корма является отсутствие витаминов А, D и недостаточное количество витамина Е (1 мг/кг).

Применяют мясо-костную муку чаще всего с целью обогащения рационов свиней, птицы и пушных зверей полноценным белком. Она же, в большинстве случаев, является основным компонентом сухих кормов для кошек и собак.

Процент введения муки в рацион составляет от 3% до 20%. Этот показатель зависит от многих факторов: вида и направления продуктивности животных, состава основного рациона и содержания белка в остальных компонентах-партнёрах по рациону, а также многого другого. Ориентировочно количество продукта для одного животного в сутки может быть следующим:

- поросята после отъёма: 40–80 г;

- молодняк свиней в возрасте 2–4 месяца: 80–160 г;

- молодняк свиней в возрасте 4 – 8 месяцев: 160–350 г;

- ремонтный молодняк старше 8 месяцев: 400 г;

- хряк-производитель и супоросная свиноматка: по 400 г;

- лактирующая свиноматка: 450 г;

- курица-несушка: 5–7 г.

Цыплятам скармливать мясо-костную муку можно с недельного возраста, начиная с 0,5 г на 1 цыплёнка. Затем это количество постепенно увеличивать. В 10 дней можно давать по 0,5–0,7 г; в 11–20 дней норма увеличивается до 1–2 г; цыплятам в 21–30 дней скармливают уже по 2–3 г муки; в 31–45 дней дают по 3–3,5 г; цыплятам в возрасте 46–60 дней вводят в рацион по 3,5–4,5 г муки; норма для старшего молодняка составляет по 4,5–5 г в сутки. (В 1 столовой ложке содержится около 20 г мясо-костной муки, в стакане – 170 г.) Особенно требовательны к присутствию белкового корма в рационе цыплята-бройлеры.

В то же время надо помнить, что избыток белкового корма в рационе также нежелателен. При длительном скармливании взрослым животным чрезмерного количества белка, у них могут возникать расстройства белкового обмена и развиваться амилоидоз или заболевания суставов, вызванные выпадением кристаллов моноурата натрия внутри них и на их поверхности. Поэтому норма белка в рационе должна быть обоснованно оптимальной.

Поскольку мясо-костная мука – это относительно скоропортящийся продукт, то её следует хранить в сухом, тёмном, прохладном помещении с хорошей вентиляцией. Срок годности всегда указан на упаковке. Обычно этот корм может храниться без потери питательной ценности в течение 2–6 месяцев со дня его изготовления на заводе. Чем больше по объёму фасовка, тем меньше срок хранения. Не желательно хранить этот корм в мешках более 50 кг.

Мясо-костная мука без упаковки хранится лучше (до 6 месяцев), чем расфасованная. По истечении срока хранения или при нарушении условий хранения мясо-костная мука превращается в питательную среду для различной микрофлоры. Под действием ферментов аммонифицирующих микроорганизмов белок вследствие ферментного гидролиза образует сероводород, аммиак, амины, тиол, диметилсульфоксид, трупные яды (путресцин, кадаверин) и ароматические вещества (скатол, индол). Содержащийся в мясо-костной муке жир окисляется до токсичного альдегида акролина. Испорченный корм приобретает запах разложения, меняет цвет и становится опасным для животных.

Рыбная мука – это ещё один очень ценный вид корма животного происхождения, который используют как источник белка и минеральных веществ в легкодоступной для домашней птицы и скота форме. Получают рыбную муку не из самой промысловой рыбы, а из отходов её переработки. Упрощённо технология изготовления рыбной муки выглядит так: измельченную рыбу и рыбные отходы обезжиривают в жироотделителе (это может быть либо варочный аппарат, либо вибрационный или шнековый). Далее оставшуюся массу высушивают и перемалывают до состояния порошка. Готовую муку обрабатывают антиоксидантом (0,1% ионол) для продления срока хранения, затем фасуют.

В рыбной муке находится 60–74% белка, который усваивается организмом животных на 80–92%. Этот белок содержит все основные заменимые и незаменимые аминокислоты. Приблизительное их количество следующее: лизин – 48 г/кг, аргинин – 43 г/кг, фенилаланин – 27 г/кг, гистидин – 20 г/кг, метионин+цистин – 24 г/кг, лейцин – 51 г/кг, изолейцин – 30 г/кг, валин – 28 г/кг, треонин – 26,6 г/кг, триптофан – 6,3 г/кг.

В 1 кг рыбной муки содержится: 37–39 г кальция, 23–27 г фосфора, 4–7 г магния, 6–8 г калия, 5–7 г серы, 88–96 г железа, 8–11 г меди, 100–110 г цинка, 8–9,5 г марганца, 0,6–0,8 г кобальта, 1,5–2,2 г йода в легкодоступном для организма, усваиваемом виде. Что касается витаминного состава, то в этом корме отсутствуют витамины А, С, РР, но есть витамины групп D, В, Е.

Энергетическая ценность 1 кг рыбной муки составляет 1–1,43 кормовых единиц или 9,95–14,5 Мдж обменной энергии. Зависит это число от особенностей пищеварительной системы и обмена веществ разных видов животных, а также качественного состава самой муки разных производителей.

Применяют рыбную муку чаще всего в кормлении свиней, птицы, пушных зверей и рыбы. Скармливание этого вида корма усиливает резистентность животных, повышает их целевую продуктивность, нормализует рост и развитие молодняка.

Процент введения рыбной муки в рацион животных зависит от многих факторов, но ориентировочно суточные дозы скармливания могут быть следующими:

- поросята живой массой 20–30 кг – по 100–120 г/гол;

- молодняк свиней весом 30–70 кг – по 120–200 г/гол;

- свиньи весом более 70 кг – по 200–300 г/гол;

- взрослая птица – около 3–5 г/гол.

За 2 недели до убоя рыбную муку следует исключить из рациона животных, чтобы у мяса не было специфического рыбного запаха.

Крупнейшими мировыми производителями рыбной муки являются такие страны как Перу, Мавритания, Марокко, Германия. Фактическое содержание питательных веществ в рыбной муке может быть разным, в зависимости от места ее изготовления и качества исходного сырья. Например, продукт, произведённый в Мавритании или Марокко, отличается по составу от рыбной муки керченского или российского производства. Кроме того, заявленные характеристики могут не соответствовать фактическому содержанию питательных веществ из-за того, что рыбную муку нечестные продавцы часто фальсифицируют отрубями, перьевой мукой, соевым шротом, карбамидом, карбонатом кальция, мукой из ракообразных.

Условия хранения рыбной муки те же, что и мясо-костной.

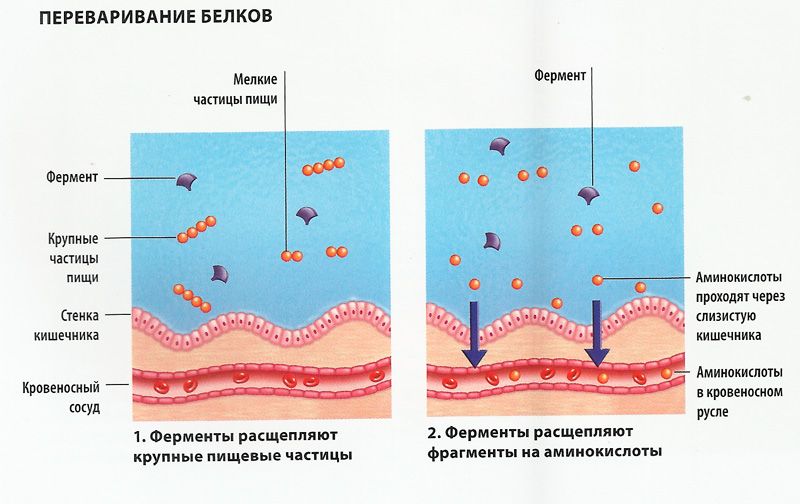

Белки мясо-костной и рыбной муки при попадании в пищеварительную систему продуктивных животных (как плотоядных, так и всеядных) или птицы расщепляются. В ротовой полости белок, в отличие от углеводного корма, не претерпевает никаких изменений. Лишь попав в желудок, белки подвергаются влиянию соляной кислоты желудочного сока и коагулируются (набухают). Они утрачивают свою третичную структуру, длинные молекулы разворачиваются, и внутренние пептидные связи становятся доступными для действия на них ферментов желудочного сока (пепсин, реннин, гастриксин), а также ферментов поджелудочной железы (трипсин, химотрипсин).

Под действием ферментов происходит гидролиз крупных белковых молекул до низкомолекулярных продуктов этой реакции – аминокислот, нуклеотидов, пуриновых и пиримидиновых оснований. При ферментативном гидролизе происходит разрыв пептидных связей -СО-NH- белковых молекул.

Кроме упомянутых ферментов, в желудочном соке присутствует желатиназа, которая расщепляет желатин и коллаген мяса и сухожилий, а также карбоксипептидаза и эластаза, расщепляющие эластин. Полное расщепление белка в пищеварительной системе моногастричных животных и птицы занимает около 3–4 часов. В среднем отделе тонкого кишечника (тощая кишка) происходит всасывание аминокислот в кровь и лимфу, с током которых аминокислоты и нуклеотиды разносятся по организму и используются по потребности.

Жир мясо-костной и рыбной муки начинает частично расщепляться ещё в ротовой полости, под действием содержащегося в слюне фермента липазы. В желудке расщепление продолжает липаза желудочного сока, но и она не вызывает существенного изменения триглицеридов (жиров). Основные же процессы происходят в двенадцатиперстной кишке: под действием секрета поджелудочной железы, содержащего панкреатическую липазу, осуществляется преобразование жиров.

После выхода из желудка смесь жира и других питательных веществ корма, имеющих кислую реакцию, подвергается действию содержащихся в секрете поджелудочной железы бикарбонатов. В результате этого кормовая масса нейтрализуется с выделением газов, которые её разрыхляют и делают более доступной для влияния желчи. Желчь эмульгирует перевариваемый корм и активирует работу панкреатической липазы. Кроме того, перистальтика кишечника постоянно перемешивает пищевую массу для бо́льшего контакта всех реагирующих компонентов.

Панкреатическая липаза и другие пищеварительные вещества расщепляют жиры до жирных кислот и глицерина, которые, продвигаясь по тонкому кишечнику, всасываются в кровь и лимфу через стенки сосудов. Смесь питательных и пищеварительных веществ, попавших в кровь, по воротной вене транспортируется в печень, где они упорядочиваются. Пищеварительные вещества (например, желчные кислоты) поступают снова в состав желчи и будут использованы повторно, а жирные кислоты и глицерин распределяются согласно потребностям организма: часть из них становится источником энергии, часть расходуется для синтеза различных специфических веществ, а излишки откладываются в жировых депо.

Костная мука – это светлый, почти белый порошок с серым или бежевым оттенком разной интенсивности. Получают этот вид корма животного происхождения путём перемалывания с помощью специального дробильного оборудования проваренных костей сельскохозяйственных животных и птицы до нужной фракции (не более 2,5 мм).

Костная мука состоит из органических и минеральных компонентов. Органические составляющие – это преимущественно костный жир и желатин, образовавшийся при денатурации коллагена костей, сухожилий, связок, суставных сумок, суставного хряща и т. п. На органические соединения приходится около 25–30% веса костной муки. Минеральные вещества представлены фосфатом кальция, которого содержится 58–62% и некоторыми другими элементами: железо, цинк, калий, кобальт, медь, фтор, магний, количество которых в костной муке незначительно.

Как видно из состава, костная мука применяется не в качестве белковой составляющей, а как минеральная добавка, с целью обогатить рацион кальцием, которого в 100 г костной муки содержится около 35 г, и фосфором: его в 100 г – около 16 г.

Скармливание костной муки курам-несушкам и родительскому стаду других видов птицы способствует укреплению скорлупы их яиц. Также мука в рационе обеспечивает нормальный рост и развитие молодняка любых видов животных, повышает прочность костей и улучшает качество шерстного покрова у взрослых особей, способствует нормальному протеканию беременности и развитию костяка плода. Применение костной муки может быть одной из мер профилактики рахита, остеопороза и остеомаляции у животных.

Цыплятам до недельного возраста и поросятам до двух месяцев костную муку давать нельзя!

Общие требования к кормам животного происхождения в кормовом балансе сельскохозяйственных животных. Значение молочных продуктов в кормлении животных. Отходы мясной и рыбной промышленности в кормлении животных. Особенности химического состава кормов.

| Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 18.12.2018 |

| Размер файла | 42,7 K |

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина

Институт ветеринарной медицины и биотехнологии

ОП по специальности 36.05.01 - Ветеринария

по дисциплине Б1.Б. 19 Кормление животных с основами кормопроизводства

Тема: " Корма животного происхождения"

Студент 2 курса 202 группы

Руководитель Орехова Л.А.

Содержание

-

Введение

Введение

Корма животного происхождения в кормовом балансе сельскохозяйственных животных занимают очень низкий удельный вес по сравнению с растительными кормами, но имея высокое содержания протеина и биологически активных веществ они играют важную роль в кормлении отдельных групп животных, особенно молодняка и высокопродуктивных животных, а также определенных производственных групп свиней, птицы, зверей. Высушенные корма животного происхождения являются наиболее ценными компонентами комбикормов. В химическом составе данных кормов отсутствует клетчатка, поэтому они лучше перевариваются, чем растительные корма. В 1 кг некоторых кормов из этой группы содержится до 50-56 г лизина. По содержанию этой незаменимой аминокислоты протеин животных кормов в 2,5 раза превосходит протеин зерна злаковых культур, жмыхов и шротов (кроме соевого). С учетом данной особенности животные корма используются, прежде всего, в рационах свиней и птицы, качество протеина для которых имеет не менее важное значение, чем его количество. Еще одной особенностью является высокий уровень минеральных веществ, которые находятся в оптимальных для усвоения животными соотношениях.

Целью реферата является изучение видов кормов животного происхождения по питательной ценности и их использование в кормлении сельскохозяйственных животных.

1. Общие требования к кормам животного происхождения

В группу кормов животного происхождения входит большое число кормов - ценных компонентов комбикормов, а также входящих в состав многокомпонентного рациона взрослых животных и молодняка. Корма этой группы используют в кормлении молодняка (молочные корма), производителей всех видов (молоко обезжиренное, мука мясо - костная, рыбная, мясная, кровяная и др.); птицы, особенно племенной. Основным потребителем мясных кормов данной группы являются плотоядные пушные звери (норка, соболь, песец, лисица, хорь).

В корма данной группы входят побочные продукты мясной, рыбной, молочной промышленности (молоко обезжиренное натуральное и сухое, сыворотка, пахта); шелководства, добычи морского зверя (туши, жир). В большинстве случаев эти корма богаты белком, минеральными веществами; в ряде случаев - жиром. При использовании в рационах животных кормов данной группы следует проводить тщательный ветеринарный контроль качества. Корма животного происхождения - быстро портящиеся продукты, поэтому либо проводят влаготермическую обработку (варку, в том числе в автоклавах) боенских отходов, крови, рыбы и рыбных отходов, либо приготавливают муку и хранят в соответствующих условия. Используют не только муку, но и свежую кровь, кости, внутренности, внутренний жир, кормовой жир - смесь жиров - говяжьего, свиного и бараньего, отходы убоя птицы, рыбу свежую непищевую, отходы от разделки рыбы, рыбный фарш, рыбу соленую, яйцо куриное, отходы инкубации, куколку тутового шелкопряда. Кормовую муку животного происхождения: мясо - костную, мясную, кровяную, костную, перьевую гидролизную, муку из продуктов убоя и отходов инкубации птицы, кормовую муку из отходов кожевенного производства обрабатывают антиоксидантами, что предотвращает прогоркание жира.

2. Молочные продукты в кормлении животных

Молоко основной корм молодых животных в первые дни их жизни. При использовании молока в питании телят, они увеличивают массу своего тела в 2 раза в первый месяц жизни, поросята могут увеличить массу тела в 6 раз. Химический состав молока зависит от периода лактации, вида, породы животных и характера их кормления в различные сезоны года.

Питательные и химические свойства молозива напрямую зависят от кормления самки в предродовой период. При кормлении матери рационом бедным по содержанию белка и каротина молозиво будет бедно иммунными веществами, витаминами. Низкокачественное молозиво - главная причина расстройства пищеварения у новорожденных и их гибели в первую неделю жизни. Максимальное количество антител содержится в первых порциях молозива (сразу после отела коров), поэтому крайне важно, чтобы теленок после рождения как можно быстрее (лучше через 0,5 ч; но не позднее, чем через 1,5 ч) получил первую порцию молозива.

Состав коровьего молока постоянно изменяется в течение лактации. Самое высокое содержание сухого вещества в нем наблюдается в начале и конце лактации (13,0-13,8%), а минимальное - на 3 - 4-м месяце лактации (12,5-12,4 %). Процент жира в молоке увеличивается, наоборот, к концу лактации, когда удои минимальные.

Энергетическая питательность коровьего молока изменяется в зависимости от содержания в нем жира; при 3% -й жирности, питательность 1 кг молока - 0,31 ОКЕ, 2,4 МДж обменной энергии, при 4% -й - 0,36 ОКЕ, 2,7 МДж обменной энергии, при 5% -й - 0,42 ОКЕ, 3,2 МДж обменной энергии. Коровье молоко - полноценный дополнительный корм для молодняка всех видов сельскохозяйственных животных. В настоящее время для кормления животных используют все в больших объемах продукты, получаемые при переработке молока, - обрат, молочную сыворотку и пахту.

Обрат содержит молочный сахар, белок, минеральные вещества. Отличается от молока низким содержанием жира (0,1-0,2%) и жирорастворимых витаминов. Переваримость его органического вещества составляет 95 %. В 1 кг содержится около 0,13 ОКЕ, 1,2 МДж обменной энергии и 30 г переваримого протеина. При высушивании обрата получают сухое снятое молоко. Готовый продукт имеет вид желтовато-бурого рыхлого порошка, содержащего около 5-7 % воды, 30-33 - белка, 44-47 - сахара, 7-8 - золы, 0,5-1,5 % - жира. Его используют при выращивании телят, птицы, скармливают сухим и разведенным в воде (на 1,1-1,3 весовых частей сухого обрата добавляют 8,9-8,7 частей горячей, около +60°С, воды), а также используют при приготовлении комбикормов и ЗЦМ. В виде ацидофилина обрат дают телятам и поросятам. Он благотворно влияет на пищеварение и подавляет действие гнилостных бактерий в кишечнике.

Молочная сыворотка - побочный продукт производства сыра и творога. Она содержит мало белка и жира, по питательности уступает молоку. В 1 кг сыворотки при натуральной влажности содержится около 0,09 ОКЕ, 0,8 МДЖ обменной энергии и 9 г переваримого протеина.

В связи с большим содержанием лактозы ее дают телятам и поросятам лишь с 3-4-месячного возраста, в противном случае отмечаются поносы. Сыворотка - хороший корм для свиней на откорме.

В последнее время в России разработана технология получения сыворотки гидролизованной, обогащенной лактатами (СГОЛ) в виде четырех модификаций, содержащих или лактат натрия, или лактат аммония в жидком или сгущенном виде. Жидкий СГОЛ содержит 6 % сухих веществ (из них 2% лактата), а сгущенный - 40 % сухих веществ (из них 17% лактата). Препарат СГОЛ образуется в результате биотехнологического процесса с применением селективных штаммов молочнокислых бактерий и глубокого гидролиза, в результате чего происходит ферментативный распад лактозы на глюкозу и галактозу.

Пахта побочный продукт маслобойного производства и по питательности немного уступает обрату (таб.1). Пахта считается прекрасным кормом для свиней.

Поросятам ее можно скармливать с 3-4-недельного возраста по 200-400 мл на голову, взрослым свиньям - по 2-4 л на голову в день.

Чистую свежую пахту скармливают телятам с 3-4-недельного возраста, вначале по 1-1,5 л на голову в день, через 6-7 дней - по 3-4 л.

К ним относятся молоко и продукты его переработки, а также отходы мясной и рыбной промышленности. Эта группа кормов отличается высоким уровнем протеина и его биологической полноценностью, а также большим содержанием витаминов группы В и минеральных веществ (табл. 11).

Таблица 11. Химический состав и питательная ценность кормов животного происхождения.

Содержание в 1 кг

обменной энергии, МДж

переваримого протеина, г

Рыбная мука (жирная)

Цельное молоко - незаменимый корм для молодняка в первый период жизни, так как содержит все необходимые для жизнедеятельности животных питательные вещества в легкоусвояемой форме.

Обезжиренное молоко получают при сепарировании молока (после отделения от него жира). Оно содержит много молочного сахара, белка, минеральных веществ. Отличается от цельного молока низким содержанием жира (0,1-0,2 %) и жирорастворимых витаминов А и D.

Ацидофилин (готовится из обезжиренного молока и ацидофильной закваски) дают телятам и поросятам. Он благотворно действует на пищеварение и подавляет действие гнилостных бактерий в кишечнике.

Молочная сыворотка - побочный продукт производства сыра и творога. Она содержит мало белка и жира, по питательной ценности уступает молоку. Используется сыворотка преимущественно при откорме свиней. Пахта - побочный продукт маслобойного производства. По питательности немного уступает обезжиренному молоку.

Заменитель цельного молока (ЗЦМ) представляет собой смесь высококачественных продуктов - сухого обезжиренного молока, сухой молочной сыворотки, животных и кулинарных жиров, витаминных, минеральных и вкусовых добавок.

ЗЦМ позволяет полностью или частично заменить цельное молоко при выращивании молодняка сельскохозяйственных животных. По своим питательным достоинствам ЗЦМ не уступает цельному молоку. Заменители готовят в виде сухого порошка, перед скармливанием их разбавляют водой из расчета 1:10. Температура готовой смеси должна быть 38 °С.

Рыбная мука - один из лучших белковых кормов (содержит до 60 % протеина). Получают этот продукт из непищевой рыбы и рыбных отходов. Рыбную муку скармливают молодняку сельскохозяйственных животных, свиньям и птице. Используют рыбную муку и для приготовления комбикормов, в качестве добавок к рационам, балансирующих их по белку и минеральным веществам.

Мясную и мясокостную муку производят из туш и внутренних органов животных, непригодных для питания человека. Содержание протеина 30-60 %. Используется для приготовления комбикормов.

Кормовой животный жир вырабатывается на мясокомбинатах при утилизации непищевых туш животных и представляет собой смесь говяжьего, свиного и бараньего сала. Используют его для промышленного приготовления заменителей цельного молока и на птицефабриках в качестве энергетической добавки к комбикормам.

Для предотвращения порчи кормовой жир хранят в изолированных от проникновения воздуха условиях (плотно закрытых деревянных бочках).

Пищевые отходы (остатки предприятий общественного питания и домашней кухни). Питательная ценность их зависит от вида пищевых продуктов и колеблется в широких пределах. В среднем 5-6 кг отходов соответствуют 1 корм. ед. В них много воды, в сухом веществе преобладают углеводы. Пищевые отходы (в смеси с другими кормами) следует максимально использовать для откорма свиней в хозяйствах, расположенных вокруг крупных городов и промышленных центров. Перед скармливанием пищевые остатки обеззараживают, т. е. пропаривают и освобождают от посторонних предметов.

Читайте также: