Основные характеристики психического развития человека реферат

Обновлено: 25.06.2024

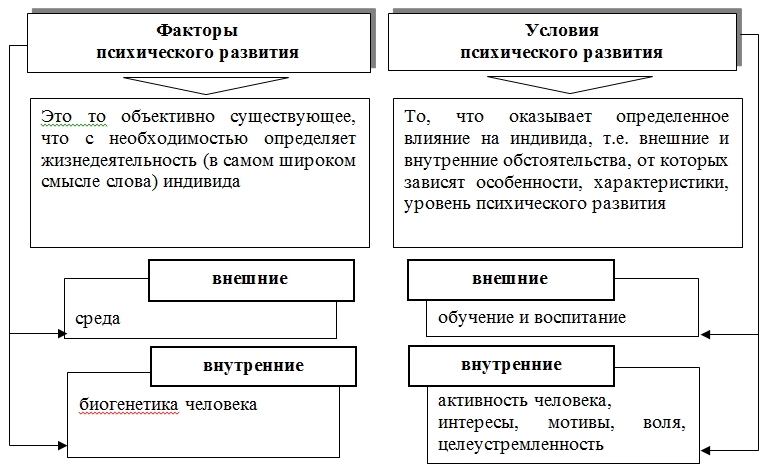

В современной возрастной психологии в отношении этого вопроса решается проблема понимания биологической и средовой обусловленности, то есть выделяются два основных фактора развития психики и поведения человека

– биологический и социальный.

К биологическому фактору относят наследственность и врожденность человеческой психики, которые начинают влиять на психическое развитие с рождения.

Наследственность характеризуется генетическим планом (генотипом), который человек приобретает от родителей и предков. Он проявляется в физическом, поведенческом, интеллектуальном аспекте, а также в аномалиях развития.

Такие планы находятся и подвергаются изменениям в генах, определяющих видовые признаки, отличающие человека от других людей в таких параметрах, как размеры и формы тела, поведение и способности (задатки), процессы созревания, старения и роста.

Сочетание различных признаков создает индивидуальные черты внешней и внутренней представленности человека, которые делают его неповторимым и единственным среди людей. Именно гены управляют клетками, заставляя их образовывать и функционировать внутренние органы и системы, определяют темп их созревания и роста.

Таким образом, унаследованные биологические особенности организма (темперамент, задатки, физические признаки) способствуют дальнейшему психофизическому развитию (например, характера, способностей, моторных навыков).

К биологическому фактору относят также врожденные особенности (уровень здоровья мозга и других органов, систем организма, их внешних характеристик). Они приобретаются в процессе внутриутробного развития, во время родов и в первые часы жизни ребенка. Они, также как и наследственность, имеют клеточную основу. Если в организме происходит какое-либо изменение вне генетического влияния, то оно становится источником нормального или аномального дальнейшего психофизического развития человека. Другими словами, течение беременности и родов без патологии, а также благоприятный процесс жизни ребенка в первые часы является основой для дальнейшего полноценного развития.

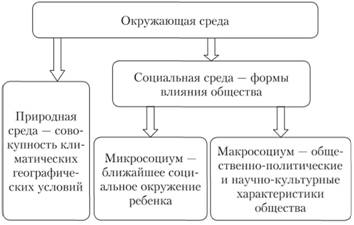

На развитие психики человека оказывает решающее влияние и социальный фактор, к которому относится, прежде всего, среда.

Это условия жизнедеятельности и развития человека, все то, что влияет на него из социума (внешнего мира). Среда включает несколько компонентов, с которыми человек взаимодействует с первых дней своей жизни:

Ø физическая среда, состоящая из материальных аспектов, таких как место жительства, безопасность обитания, доступность различных служб, пространство жизнедеятельности, изменение температуры, предметы быта, климат, флора и фауна, воздух, вода, электромагнитные поля и др.;

Ø собственно социальные компоненты, включающие возможность и вероятность взаимодействия с людьми, испытывать социально- психологическую поддержку, иметь близких, осуществлять половые взаимоотношения, деятельность, наличие социально-экономического статуса, СМИ и др.;

Ø культурные компоненты, которые характеризуются конкретной поведенческой формой для определенного социального окружения (группы, государства и т.п.), структурой и положением семьи, системой семейных отношений и традиций, религией, образованием, досугом, искусством, отношением к истории и нравственным ценностям, здоровьем и др.

На протяжении всей социализации (процесс и результат овладения социальными нормами и ценностями того общества, в котором родился и проживает индивид) большую роль играют социальные институты, важнейшим из которых является семья. Именно там с рождения приобретаются и закрепляются произвольные формы мышления и поведения, трудовые и полоролевые умения и навыки, социально-психологические знания и многое другое.

Социальный и биологический факторы тесно взаимосвязаны и только их взаимодействие приводит к полноценному развитию личности и успешной ее социализации.

Наряду с биологическим и социальным фактором выделяется еще один фактор – активность самого человека.

Она определяется как деятельное состояние организма. Именно активность обеспечивает самодвижение, в ходе которого индивид воспроизводит самого себя (самореализуется и самовыражается).

Но активность проявляется тогда, когда запрограммированное организмом движение к определенной цели требует преодоления сопротивления среды. Таким образом, активность как фактор имеет связь с биологическим и социальным.

Надо отметить, что активность человека проявляется в различных рефлексах, в произвольных актах, актах свободного самоопределения и самореализации в деятельности и общении, индивидуальном развитии. Часто невозможно изменить человека, повлиять на него без его желания на саморазвитие. Лишь при реализации своей активности человек будет испытывать влияние окружающей среды, а также будет проявлять биологические особенности своего организма. Это еще раз отмечает, что активность является системообразующим фактором взаимодействия наследственности и среды.

Различные точки зрения по вопросу преобладающего влияния на становление психики вышеперечисленных факторов лежат в основе выделения подходов к пониманию психического развития.

Так, биогенетический подход ставит в основу становления психики и поведения человека биологические процессы созревания организма.Например, С. Холл, представитель теории рекапитуляции (сокращенное повторение основных этапов развития человечества), считал, что психическое развитие человека воспроизводит в свернутом виде такие стадии развития общества, как дикость, охоту, собирательство, эпоху романтизма и развитой цивилизации. Представитель теории трех ступеней развития – К. Бюлер – выделял в психическом развитии человека инстинкт, дрессуру, интеллект, которые надстраиваются друг над другом чисто механически.

Особенно ярко биологизм выступил в работах основоположника психоанализа З.Фрейда, который считал, что все поведение человека обусловлено его физиологическими, бессознательными влечениями.

Социогенетический подход представляет собой другую крайность в позициях и практически полностью отвергает какое бы то ни было значение генетических факторов в развитии.

Данный подход старается объяснить особенности психического развития, исходя из структуры общества, способов социализации, взаимоотношений с окружающими людьми. Так, согласно социокультурной теории, представителем которой является К. Хорни, психика ребенка развивается лишь благодаря воздействию социальных условий жизни.

Представители теории научения – А. Бандура, Б. Скиннер и др. – считают развитие психики человека результатом подкрепляемого научения, усвоения суммы знаний и навыков.

Теория ролей – У. Доллард, К. Левин и др. – исходит из того, что общество предлагает каждому человеку набор устойчивых способов поведения (ролей), определяемых его статусом. Эти роли накладывают отпечаток на развитие психики, характер поведения и отношения с другими людьми.

Психогенетический подход не отрицает значения ни биологии, ни среды, но на первый план выдвигает развитие собственно психических процессов. В рамках этого подхода представители психодинамической ориентации – А. Адлер, Э. Эриксон и др. – объясняют психическое развитие главным образом через эмоции, влечения и другие внерациональные компоненты психики.

Представители когнитивистской ориентации – Ж. Пиаже, Дж. Брунер и др. – отдают предпочтение развитию интеллектуально-познавательной сферы психики. Ученые, стоящие на позициях персонологической ориентации – А. Маслоу, Э. Шпрангер и др. – акцентируют внимание на развитии личности.

Каждая из перечисленных теорий, безусловно, содержит в себе долю истины и в этом смысле может быть признана правильной. В то же время ни одна из них не является безупречной, так как не изображает процесс развития разносторонне и с исчерпывающей полнотой.

В силу этого правильно в качестве решения проблемы генотипической и средовой обусловленности психического развития рассматривать перечисленные положения всех теорий и подходов, так как они указывают на разные аспекты развития, дополняя друг друга.

Формы развития.

Развитие имеет две формы: онтогенез и филогенез.

- филогенез – развитие человека как представителя вида (процесс становления психических структур в ходе биологической эволюции вида или социокультурной истории человечества в целом);

- онтогенез – процесс индивидуального развития человека.

Наследственность.

Ребёнок не имеет от рождения каких-либо форм поведения, безусловные рефлексы – у него врожденны.

В отечественной психологии существует точка зрения, что генетически обусловленными являются темперамент и задатки способностей.

Темперамент – это характеристика личности со стороны устойчивых динамических особенностей его психической деятельности.

Способности – индивидуально-психологические особенности человека, которые выражают его готовность к овладению определёнными видами деятельности и к их успешному осуществлению.

Среда (от слова средина, середина) – окружение, все, что есть и находиться в середине (вокруг меня) - непосредственное окружение человека – социальная среда - там, где живет человек в настоящее время и та социальная среда , где он родился и воспитывался :семья, трудовая, учебная и другие группы.

Социальная среда – понятие широкое. Это общество, в котором растёт ребёнок, его культурные традиции, идеология, уровень развития науки, искусства, религии и т.д.

Одним из ключевых понятий идей Л.С.Выготского выступает социальная ситуация как основной механизм психического развития.

Условия психического развития ребёнка – окружающие его конкретные предметы материальной и духовной культуры, люди и отношения между ними. Материальные условия влияют на познавательное развитие, социальные – на развитие личности поведения.

От условий зависят индивидуальные особенности, использование и превращение в соответствующие способности тех задатков, которые имеются от рождения, качественное своеобразие и сочетание психических и поведенческих свойств, приобретаемых в процессе развития.

Макросреда – (общество, культура) - это система социальных отношений в обществе, совокупность многих факторов: экономических, правовых, политических, идеологических и другие отношений.

Эта система отношений воздействуют на индивидов как непосредственно — через законы, социальную политику, ценности, нормы, традиции, средства массовой коммуникации, так и опосредованно, через влияние на малые группы, в которые включен индивид.

Микросреда личности — та часть социальной среды, с которой непосредственно взаимодействует личность в процессе социальной деятельности.

Микросреда (семья, друзья, сам субъект и его ближайшее окружение, все то, что непосредственно влияет на человека :семья, детский сад, сверстники по школе и т.д.)— это прежде всего поле активной социальной деятельности личности, объективная совокупность материальных и идеологических факторов, с которыми личность непосредственно взаимодействует в процессе общения с другими людьми. Социальные по своей природе отношения в условиях микросреды выступают в форме межличностного взаимодействия, строящегося на основе либо кооперации, сотрудничества, либо соревнования и конфронтации.

Мезосистема – взаимоотношения между микросистемами (события в школе, семье и связи между ними или связи между школой и группой сверстников).

Экзосистема – элементы среды, в которых ребёнок не играет активной роли, но которые оказывают на него влияние.

Согласно А.В.Петровскому, сама социальная ситуация может быть стабильной или изменяющейся. Вхождение ребёнка как социального существа в жизнь общности (социализация) предполагает прохождение трёх фаз: адаптация, индивидуализация, интеграция личности в общность.

Активность – важная черта всех живых систем, она является главной и определяющей (Н.А.Бернштейн). Активность – системообразующий фактор взаимодействия наследственности и среды.

3. Основные закономерности психического развития.

Закономерности психического развития - это такие закономерно возникающие изменения, которые свойственны для психики и поведения каждого человека при его переходе из одного возраста в другой.

Изучая детскую психологию, Л.С. Выготский установил основные закономерности психического развития.

Первая закономерность – цикличность психического развития. Она обозначает, что развитие психики представляет собой различные стадии (этапы, периоды) темпа и наполнения содержанием той или иной психической функции. Встречаются периоды подъема и интенсивного развития, которые сменяются этапами замедления, затухания психического и личностного становления.

Цикличность –это наличие и чередование периодов (этапов) темпа и наполнения содержанием той или иной психической функции (ускорения или замедления в развитии.)

Человек проходит от рождения до зрелости сложный путь психического развития. Для каждого психологического свойства есть свой специфический период, когда целесообразнее всего начинать его формирование. Поэтому не случайно, что процесс развития психики носит этапный характер, каждый из которых характеризуется, как самостоятельная стадия развития.

Данная работа направлена на рассмотрение и изучение основных закономерностей психического развития человека.

Содержание работы

Введение 3

1.Факторы психического развития человека 4

2.Периодизации психического развития 7

2.1. Периодизации когнитивного развития 10

2.2. Теория развития З. Фрейда 15

2.3. Теория деятельности А.Н. Леонтьева 18

Вывод 23

Список литературы 24

Файлы: 1 файл

реферат основны закономерности психического развития.doc

Министерство образования и науки РФ

Министерство образования и науки УР

Тема: Основные закономерности психического развития

Мартьянова Надежда Николаевна

Курс: 4, группа 4А

Форма обучения: заочная

Оленева Юлия Борисовна

1.Факторы психического развития человека 4

2.Периодизации психического развития 7

2.1. Периодизации когнитивного развития 10

2.2. Теория развития З. Фрейда 15

2.3. Теория деятельности А.Н. Леонтьева 18

Список литературы 24

Что же такое развитие? В чем различие развития от всяких других изменений объекта? Как известно, объект может изменяться, но не развиваться. Рост, например, это количественное изменение данного объекта, в том числе и психического процесса. Есть процессы, которые колеблются в пределах "меньше - больше". Это процессы роста в собственном и подлинном смысле слова. Рост протекает во времени и измеряется в координатах времени. Главная характеристика роста — это процесс количественных изменений внутренней структуры и состава входящих в объект отдельных элементов, без существенных изменений в структуре отдельных процессов. За процессами количественного роста могут происходить другие явления и процессы. Тогда процессы роста становятся лишь симптомами, за которыми скрываются существенные изменения в системе и структуре процессов.

Развитие, прежде всего, характеризуется качественными изменениями, появлением новообразований, новых механизмов, новых процессов, новых структур. Существует много различных типов развития и не маловажное место среди них занимает процесс психического развития человека.

Человек проходит от рождения до зрелости сложный путь психического развития. Для каждого психологического свойства есть свой специфический период, когда целесообразнее всего начинать его формирование. Поэтому не случайно, что процесс развития психики носит этапный характер, каждый из которых характеризуется, как самостоятельная стадия развития.

Данная работа направлена на рассмотрение и изучение основных закономерностей психического развития человека.

1. Факторы психического развития человека

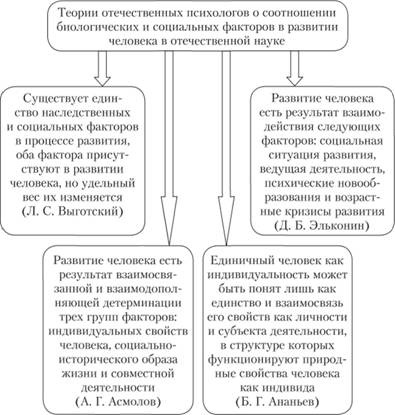

Современная психология развития отказалась от противопоставления биологических и средовых факторов в пользу понимания важности и тех и других в психическом развитии человека. Однако перед психологией стоит задача раскрыть представление об их единстве. Этот вопрос интенсивно изучает психогенетика. [1, 216]

Большинство людей и даже специалистов, профессионально занимающихся проблемой развития, ответят, что роль наследственности становится менее важной в жизни человека с возрастом. Наследуемость большинству людей представляется раз и навсегда заданной, а генетические эффекты неизменными от начала жизни до ее конца.

Данные психологии развития и психогенетики указывают на то, что генетические и средовые факторы определяют становление человека. Большой вклад наследственности в интеллектуальное развитие является результатом того, что активизированы все генетические программы. Незначительный же вклад генетического фактора на раннем этапе развития интеллекта указывает на то, что для реализации потенциала человека факторы среды (формы обучения, родители, общество) должны максимально способствовать реализации его генетических возможностей.

1. Стадии выделяются на основе качественных изменений. Они связаны не столько с возможностью делать что-то лучше или больше, сколько с тем, чтобы делать это по-другому. Например, ребенок сначала начинает передвигаться, ползая по полу, а затем начинает ходить. Это качественно иной тип локомоции, и поэтому данный аспект моторного развития является одной из характеристик стадии развития.

2. Переход от одной стадии к другой отмечается множеством одномоментных изменений различных аспектов детского поведения. Например, когда дети учатся говорить, это предполагает понимание символического значения слов. Но в то же время они начинают использовать в игре символические свойства объектов, воображая, что кубик — это машина, а кукла — человек. Таким образом, на данной стадии наблюдается широкое распространение эффекта освоения символических функций.

3. Переходы между стадиями обычно происходят очень быстро. Хорошим примером является стремительное увеличение размеров тела подростка. Похожая быстрая реорганизация наблюдается и в других областях. Осваивая родной язык, ребенок сначала научается первым 20 словам, после чего происходит экспотенциальный рост количества выученных слов.

Психологи, принимающие концепцию стадийного развития (Ж. Пиаже, 3. Фрейд, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.), далеко не во всем согласны друг с другом. Однако они признают, что стадийность развития не исключает, а скорее предполагает непрерывность этого процесса. Более того, непрерывность процесса развития и обеспечивает преемственность на различных его стадиях. [1, 217]

Согласно Л. С. Выготскому, процесс психического развития — это процесс взаимодействия социальных и идеальных форм. Ребенок не сразу осваивает духовное и материальное богатство человечества. Но вне процесса освоения идеальных форм вообще невозможно развитие. Л. С. Выготский различал: преформированный и непреформированный типы развития.

Преформированный тип — это такой тип, когда в самом начале заданы, закреплены, зафиксированы как те стадии, которые явление (организм) пройдет, так и тот конечный результат, который явление достигнет. Здесь все дано с самого начала.

Непреформированный тип развития наиболее распространен на нашей планете. К нему же относится развитие Галактики, развитие Земли, процесс биологической эволюции, развитие общества. Процесс психического развития ребенка также относится к этому типу процессов. Непреформированный путь развития не предопределен . Дети разных эпох развиваются по разному и достигают разных уровней развития. С самого начала, с момента рождения: ребенка не даны ни те стадии, через которые он должен пройти, ни итог, который он должен достигнуть.

Внутри непреформированного типа развития психическое развитие ребенка это особый процесс. Процесс онтогенетического развития - процесс ни на что не похожий, процесс чрезвычайно своеобразный, который проходит в форме усвоения. [3, 21]

2. Периодизации психического развития

Развитие человека индивидуально. В его онтогенезе реализуются как общие закономерности развития представителя вида Homo sapiens, так и индивидуальные особенности развития каждого человека.

Каждый человек имеет уникальные вариации генетических программ и уникальные обстоятельства, в которых эти программы реализуются. Таким образом, в развитии человека можно рассматривать универсальные и индивидуальные закономерности жизненного цикла, формирования психических способностей и становления психики в целом. Одной из закономерностей развития человека является его цикличность. Периодизация психического развития — это попытка выделить общие закономерности, которым подчиняется жизненный цикл человека.

Развитие имеет сложную организацию во времени. Ценность каждого года и даже месяца жизни человека имеет разное значение, которое определяется прежде всего тем, какое место этот временной диапазон занимает в цикле развития. Так, отставание в интеллектуальном развитии на 6 месяцев для 2-летнего ребенка является очень серьезным показателем неблагополучия, тогда как то же отставание для ребенка 6 лет рассматривается как некоторое снижение темпа развития, а у ребенка 16 лет считается и вовсе незначительным.

Вторая особенность состоит в гетерохронности (от греч. ετεροζ— другой + χρονοζ— время) развития. Это означает, что развитие человека происходит неравномерно как в отношении разных психических процессов, так и в отношении отдельных аспектов индивидуального развития человека. Так, процессы восприятия характеризуются ранними сроками развития, тогда как развитие эстетического восприятия человека происходит в зрелые периоды его жизни. [1, 218]

Формирование самосознания человека происходит в процессе всей жизни, но дифференцированное осознание себя как члена общества характерно для юношеского возраста. Более того, индивидуально гетерохронность может выражаться в несовпадении физического, хронологического и психологического возраста, в котором могут также наблюдаться неравномерности умственного, социально-психологического и эмоционального аспектов развития. Например, интеллектуально развитый взрослый человек может демонстрировать социально неадекватные формы поведения, характерные для подросткового возраста. Гетерохронность развития связана с сензитивными и критическими периодами развития.

Сензитивный период — это временной диапазон, максимально чувствительный и благоприятный для развития той или иной функции, той или иной способности человека. Например, сензитивным периодом в развитии речи является возраст от 9 месяцев до 2 лет. Это не означает, что речевая функция не развивалась ни до, ни после этого возраста. Это означает, что именно в этот период ребенок должен иметь опыт речевого общения, поддержку и поощрение взрослых в его речевых попытках, желание выразить свои чувства речевым образом. Интересно, что во всех культурах сензитивный период развития речи один и тот же.

Критическим периодом является диапазон развития, когда функция или способность могут быть реализованы только в этот период. Критические периоды в человеческом развитии чрезвычайно редки. Они встречаются в период пренатального развития или на самых ранних этапах развития младенца. Если функция или способность не имели возможности актуализации в критический период своего развития, они могут быть потеряны безвозвратно.

У психологов не существует единого мнения по вопросу о критических периодах. Л. С. Выготский считал, что психическое развитие ребенка имеет стабильные и кризисные этапы. Кризисные этапы — это время поворота в психическом развитии, когда происходит появление новых психических образований, которые он называл новообразованиями. Развитие речи приводит к тому, что мышление становится речевым, а речь — интеллектуальной у детей уже 2-летнего возраста. Однако данное понимание кризисных этапов скорее соответствует определению сензитивного периода.

Потребность в нахождении закономерностей развития человека в процессе жизни существовала с древних времен. Приведем для примера некоторые периодизации жизненного цикла человека, известные в древности.

2. Предмет и задачи возрастной психологии.

3. Методы исследования в возрастной психологии.

4. Значение понятия "детство" в разные исторические периоды.

6. Список литературы.

1. Введение.

История развития личности каждого отдельно взятого человека представляет собой историю прохождения им определенных возрастных этапов. Каждому из этапов соответствует свой набор актуальных потребностей человека. К примеру, для пятилетнего это совершенствование двигательно-моторных навыков и символических функций мышления, чему способствует, в первую очередь, игра; для двадцатипятилетнего актуальна потребность в создании семьи и приобретении собственного родительского опыта. Переход от одного возрастного периода к другому сопровождается кризисом – временем, когда потребности личности уже изменились, а способов для их удовлетворения пока недостаточно. Комфортное и благополучное в психологическом отношении существование человека, таким образом, связано, с тем, насколько успешно протекают сами возрастные этапы, а также, кризисы, сопровождающие их смену.

Исходя из вышесказанного, ясно, что роль возрастной психологии в науке о личности сложно переоценить. Кроме того, на наш взгляд, знание динамики развития процессов, протекающих в нашей психике, может быть полезно не только психологам, но и каждому человеку, для которого представляет интерес собственный внутренний мир. А также психологическое благополучие его детей, которые не всегда могут самостоятельно распознать и, тем более, удовлетворить свои потребности, характерные для того или иного возрастного периода.

Как самостоятельная область знания возрастная психология сформировалась сравнительно недавно, выделившись из детской психологии ближе к концу XIX века. Однако к настоящему времени имеет довольно сложную структуру, включая в себя целый спектр направлений, концепций и теорий. Помимо этого, в нее входят несколько подразделов, каждый из которых был создан в разное время и изучает малые периоды развития личности человека в рамках одного, более значительного: это пренатальная психология, детская, школьная психология, акмеология и психогеронтология.

Несмотря на столь разнообразное и богатое содержание данной отрасли психологии, мы постарались коснуться основных аспектов ее содержания, насколько это возможно, в рамках этой небольшой работы, уделив наиболее пристальное внимание одному из самых развитых и, по нашему мнению, важных ее разделов – детской психологии.

2. Предмет и задачи возрастной психологии.

Возрастная психология – это отрасль психологической науки, изучающая факты и закономерности развития человека по мере его роста и взросления, возрастную динамику его психики.

Предмет возрастной психологии - возрастные периоды развития, механизмы и причины их смены и появления, а также общие закономерности, темп и направленность развития психики в онтогенезе. Иными словами, это развитие личности человека в самых разных его аспектах.

Психическое развитие представляет собой четкую последовательность необратимых и закономерных изменений психики человека, протекающих во времени. Причиной тому служит процесс роста и сопутствующие ему биологические изменения, что периодически приводит человека к противоречию с внешней социальной средой и сталкивает с необходимостью этот конфликт разрешить, то есть совершить переход от одного способа самовыражения к другому. Результатом такого перехода становится изменение качества отношений с окружающими, становление нового уровня отражения действительности, а также отношения к себе.

Важнейшим фактором развития психики является созревание. Это процесс последовательных возрастных изменений в системах организма, который накладывает некоторые ограничения и при этом создает условия для рождения и реализации психических функций. Различные части и функции нервной системы созревают с разной скоростью, достигая полной зрелости на соответствующих этапах развития. В этой связи выделяют нормативное и индивидуальное психическое развитие.

Задачи возрастной психологии можно разделить на три типа: прикладные, научные, теоретические.

Среди теоретических задач главной является создание истинной теоретической модели развития.

Научные задачи – это, прежде всего, изучение источников и схем изменений, составляющих сущность психического развития человека, а также его периодизация, исследование возрастного развития личности и определение возрастных норм психических функций, что наряду с выявлением ресурсов и творческого потенциала психики человека, составляет основу для решения прикладных задач данной отрасли психологии.

К прикладным задачам относится построение систем возрастной и клинической диагностики, а также систем коррекции психического развития, профилактика возможных нарушений его течения.

3. Методы исследования в возрастной психологии.

Основным методом исследования в возрастной психологии является наблюдение. Это может быть наблюдение за собой, либо за другим человеком. Последнее чаще всего реализуется посредством эксперимента. Ввиду того, что эксперимент делает возможным вмешательство исследователя в деятельность испытуемого, позволяя таким образом создавать условия для отчетливого выявления психологического факта, это делает его одним из главных и самых надежных методов получения достоверной информации в научно-исследовательской работе с детьми.

Ребенка включают в определенную экспериментальную ситуацию, связанную с ведущим видом деятельности, и, наблюдая за реакцией испытуемого на воздействующие стимулы, делают выводы о том, какие из свойств его психики проявляются, а какие нет, в том числе о том, что он не может вербализировать при опросе.

Опрос, наряду с тестированием, представляет собой один из дополнительных методов. Его проводят письменно или устно, как при индивидуальной работе с испытуемым, так и при работе с группой. Важное вспомогательное значение также имеет проективный метод, заключающийся в анализе рисунков и других продуктов творческой деятельности испытуемых. К дополнительным методам исследования также относятся сравнительные: близнецовый (исследует роль воспитания, наследственности и среды), кросс-культурный (позволяет выявить особенности психического развития людей в различающихся культурах), метод сравнения нормы и патологии и биографический метод.

В возрастной психологии выделяют две основные стратегии проведения эмпирических исследований, целью которых является изучение изменений, происходящих с течением времени.

Первый метод: метод поперечных срезов, представляющий собой одновременное исследование не связанных между собой групп людей одного возраста и сравнение результатов с данными, полученными при исследовании представителей другой возрастной категории; он позволяет собрать информацию о нормах, выявляя типичные возрастные характеристики;

Второй метод: метод продольных срезов (лонгитюд) нацелен на прослеживание возрастных изменений в психике у одних и тех же людей на протяжении длительного времени; его применение позволяет определить диапазон возрастных изменений, а также сделать прогноз дальнейшего психического развития.

4. Значение понятия "детство" в разные исторические периоды.

В своем исследовании А.В. Толстых привела следующую картину изменений этого возрастного периода, имевших место в России на протяжении ХХ в.

- в 1930 г. в связи с введением обязательного начального образования для всех детей продолжительность детства составляла первые 12 лет жизни;

- в 1959 г. продолжительность детства увеличилась до 15 лет благодаря принятию нового закона о неполной средней школе;

- в наше время продолжительность детства охватывает период от рождения до 17 лет, внутри этого периода представлены и четко дифференцированы все детские возраста.

Так как детство является социально-культурным феноменом, оно носит исторический характер и имеет свою историю развития.

Рассмотрим три основных исторических периода детства.

1. Квазидетство (первобытное детство). Характерно для ранних этапов человеческой истории, когда детское сообщество не было выделено, а было непосредственно включено в совместную со взрослыми трудовую деятельность.

2. Неразвитое детство (детство в Средние века и Новое время) — детское сообщество выделено и перед ним возникает задача интеграции во взрослое сообщество. Возникает ролевая игра как способ моделирования деятельности взрослых.

3. Развитое детство (современное детство). Его возникновение связано с усложнением современного мира, в котором и мотивы смыслы поведения взрослых перестали быть самоочевидными. В настоящее время перед детьми стоит задача творческого освоения культуры как открытой многомерной структуры.

5. Заключение.

6. Список литературы.

1. Е.Б. Усова. Возрастная психология - Минск.: Изд-во МИУ, 2010.

2. В.Т. Кудрявцев – М.: Институт психологии имени Л.С. Выготского РГГУ, 1999.

3. Кудрявцев В.Т. Развитое детство и развивающее образование: культурно-исторический подход / В.Т.Кудрявцев. – Ч. I, II. – Дубна, 1997.

4. Эриксон Э. Детство и общество / Э. Эриксон. – 2-е изд. – СПб., 1996.

5. Л.Ф. Обухова. Детская психология: теории, факты, проблемы М., Тривола, 1995.

Психика - свойство высокоорганизованной живой материи головного мозга субъективно отражать объективную действительность, строить на этой основе не отчуждаемые от субъекта образ этого мира, с помощью которого он регулирует свое поведение и деятельность. Психика возникла на определенном этапе развития органического мира как механизм адаптации живых существ к окружающей среде.

Содержание

Работа содержит 1 файл

развитие психики.doc

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

По дисциплине: Психология и педагогика

На тему: Основные этапы развития психики

1.Общая характеристика понятия психики в психологии

1.1.Понятие и сущность психики…………………………………………..4

Психика - свойство высокоорганизованной живой материи головного мозга субъективно отражать объективную действительность, строить на этой основе не отчуждаемые от субъекта образ этого мира, с помощью которого он регулирует свое поведение и деятельность. Психика возникла на определенном этапе развития органического мира как механизм адаптации живых существ к окружающей среде. Существовали различные подходы, объясняющие наличие психики у различных существ или объектов окружающего мира. В частности: Панпсихизм - утверждал, что психикой (душой) обладает весь окружающий мир (деревья, камни, животные); Биопсихизм - утверждал, что душа есть только у живых существ; Нейропсихизм - утверждал, что психика есть только у живых существ обладающих нервной системой; Антропопсихизм - утверждал, что психика есть только у человека.

Развитие психики - закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в их количественных и качественных структурных преобразованиях. Развитие психики характеризуется способностью к накапливанию изменений, каждая ступень психического развития начинается с осложнения деятельности, новая форма психического отражения дает возможность в дальнейшем усложнять эту деятельность. Деятельность - процессы осуществляющие активное отношение субъекта к действительности. Объективным критерием появления психики считается чувствительность, т.е способность организма реагировать на биологически нейтральные, абиотические свойства среды, где есть чувствительность, там есть психика. Чувствительность - это раздражимость на такие условия, в которых не участвуют процессы ассимиляции- диссимиляции.

Раздражимость - способность живого организма реагировать на биотические свойства среды (где задействованы процессы ассимиляции- диссимиляции).

Глава 1. Общая характеристика понятия психики в психологии

1.1. Понятие и сущность психики

В структуру психики входят: психические процессы, психические состояния и психические свойства.

Психические процессы представляют собой динамические образования психики, которые характеризуются большой подвижностью, интенсивностью и неустойчивостью. К ним относятся: ощущения, восприятие, память, воображение, мышление, воля, эмоции.

Психические состояния являются более устойчивыми, чем процессы, но менее интенсивными и подвижными. К психическим состояниям относят: внимание, чувства, влечения, желания, интересы.

Психические свойства являются не только устойчивыми трудно изменяемыми образованиями, но и характеризуются более сложной структурой, чем другие психические явления. К ним относятся: темперамент, характер и способности.

Между всеми структурными элементами психики существует неразрывная связь. В основе психической деятельности лежат психические процессы, которые отражают как внешний, так и внутренний мир человека. На их основе возникают субъективные, внутренние состояния, наполняющие духовный мир человека. Психические свойства возникают на основе психических процессов и состояний, которые закрепляются и имеют устойчивый постоянный характер, свойственный конкретной личности.

Форма существования психических явлений также может быть разнообразной: впечатления, образы, представления, мысли, взгляды, переживания, мечты и идеалы.

Содержание психических явлений имеет конкретный характер и составляет духовный облик человека. Оно может иметь динамический противоречивый характер, быть положительным или отрицательным, являться высоконравственным или безнравственным. По содержанию психических явлений мы и определяем душу человека.

Психические явления также естественны для организма человека, как и любые другие. В силу этого они почти не замечаются человеком. Обращают внимание на них только в том случае, если нарушаются их функции.

Психика выполняет три основные функции: побудительную, познавательную и регулятивную. Эти функции обеспечивают нормальную жизнедеятельность живого существа и его поведение в самых разнообразных условиях существования. Одни психические явления выполняют преимущественно побудительную функцию, другие познавательную, третьи - регулятивную.

Человек является активным, деятельным существом. Его одолевают самые разнообразные желания, стремления, эмоции, чувства, интересы, убеждения, которые побуждают его совершать самые разнообразные действия и поступки.

Сознательная психика свойственна только человеку. Она связана с переходом человека от чисто биологических условий существования к общественно-историческим. Животные живут в естественной среде. Природа сама создает необходимые для их существования объекты. Поэтому строение организма животных и функции их психики направлены на то, чтобы обнаружить эти объекты и употребить для осуществления жизнедеятельности. Человек не довольствуется тем, что находит в природе. Он должен сам создавать необходимые для его жизни предметы и явления. Человек сам готовит пищу, строит жилище, изготавливает одежду, создает орудия труда, приборы, аппараты, все это он создает совместно с другими людьми в определенных общественно-исторических условиях существования. В связи с этим у человека появляется высшая форма психики - сознание, благодаря которому функции психики приобретают осознанный, целенаправленный характер.

Сознание представляет собой сложное интегративное психическое явление. В структуру сознания входят как сенсорные, так и интеллектуальные процессы, которые наряду с волей и чувствами обеспечивают жизнь человека в сложных социальных условиях.

Сознание представляет собой систему сенсорных, интеллектуальных, волевых и эмоциональных процессов, направленных на познание и преобразование человеком окружающего мира в соответствии со своими нуждами.

Содержанием сознания является совокупность знаний, полученных на основе ощущений, восприятий, памяти, мышления и воображения, закрепленных посредством языка и речи. Сознание дает возможность человеку познать не только окружающий мир, но и самого себя, выделить себя из окружающей среды, стать субъектом деятельности, а следовательно - личностью. С появление сознания у человека начинает функционировать разум как наиболее характерная особенность его психики, как способность разумно, целесообразно осуществлять как практическую, так и умственную деятельность.

Разум - это высшая форма проявления сознания, это способность осознать и понять сущность вещей, осмыслить суть всего происходящего, понять свое место в жизни и смысл своего существования.

Характерной особенностью человеческой психики является ее связь с языком и речью. Язык представляет собой особую систему словесных сигналов, посредством которых человек обозначает окружающий мир и свои собственные состояния. Применяя язык в процессе речевого общения, человек получает возможность закреплять свой личный и общественно-исторический опыт, передавать его окружающим людям и использовать в свой деятельности. Язык и речь являются основными интеллектуальными орудиями сознательной деятельности человека, они объектируют его внутренний душевный мир, делают его доступным для других людей и для самого себя. Поэтому возникновение сознания у человека, как в общественно-историческом, так и в онтогенетическом плане, неразрывно связано с усвоением языка и речи. Психика человека является сложной и многообразной.

Понимание психики как деятельности существенно меняет предмет психологии. Теперь она должна изучать не отдельные изолированные психические функции, а систему деятельности. Отдельные функции, входя в деятельность, занимают в ней определенное структурное место, выполняют какую-то функциональную роль. Закономерности деятельности не могут быть сведены к закономерностям отдельных ее элементов или к сумме этих закономерностей.

Предмет психологии существенно изменился и в другом отношении: психология не должна изучать только чисто психическую деятельность - это предельный случай. Типичным же случаем является наличие в деятельности как психических, так и непсихических компонентов, которые к тому же в процессе функционирования могут менять свою форму.

Читайте также: