Определение безопасности работ источники рисков их последствия реферат

Обновлено: 25.06.2024

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

ООО Учебный центр

Реферат по дисциплине:

Исполнитель: Коренева Елена Николаевна

Москва 2017 год

3. Номенклатура опасностей……………………………………………. 9-10

Список используемых источников……………………………………. 16

Введение

Безопасность жизнедеятельности – научная дисциплина, изучающая опасности и защиту от них. Понятие опасности в этой дисциплине является основным.

Главным объектом безопасности жизнедеятельности является человечество, т.е. государства, общества и личности, а предметом — его деятельность по обеспечению безопасности своей жизнедеятельности и безопасности природных условий жизни.

Безопасность зависит от внешней среды, внутреннего состояния человека, мер по защите и от способности человека к снижению риска за счет готовности к профилактике, преодолению, снижению отрицательных последствий взаимодействия с вредными и опасными факторами жизнедеятельности.

С момента своего появления на Земле человек живет и действует в условиях постоянно изменяющихся потенциальных опасностей. Эти опасности причиняют вред здоровью человека. Они угрожают не только каждому конкретному человеку, но и обществу и государству в целом.

Профилактика опасных ситуаций и защита от них представляет собой актуальные гуманитарную и социально-экономическую проблемы, в решении которых должно быть заинтересовано прежде всего государство. Поэтому обеспечение безопасности является приоритетной задачей личности, общества и государства.

Цель данной работы: изучить и охарактеризовать виды опасностей, дать их классификацию.

Опасностью обладают все системы, имеющие энергию, химически или биологически активные компоненты, а также характеристики, не соответствующие условиям жизнедеятельности человека.

Жизнедеятельность человека потенциально опасна . Мир опасностей, угрожающих человеку, весьма широк и непрерывно нарастает. В производственных, городских, бытовых условиях на человека воздействует одновременно, как правило, несколько негативных факторов.

Опасность - центральное понятие безопасности жизнедеятельности, под которым понимаются любые явления, процессы, объекты, свойства предметов, угрожающие жизни и здоровью человека.

В широком смысле слова, опасность - это угроза неблагоприятного (негативного) воздействия чего-либо на какой-то объект (организм, устройство, организацию), которое может придать ему нежелательные качества и динамику развития, ухудшить его свойства, результаты функционирования 3 .

Определение опасности в БЖ является более объемным и учитывает все формы деятельности. Опасности по своей природе вероятностны, т.е. случайны; потенциальны, т.е. скрыты; перманентны, т.е. постоянны; непрерывны и тотальны, т.е. всеобщи, всеобъемлющи. Следовательно, нет человека, которому не угрожают опасности.

Реализуясь в пространстве и времени, опасности причиняют вред здоровью человека — это нервные потрясения, травмы, болезни, инвалидность. Опасности и угрозы — непременные спутники человеческого сообщества на всех этапах его становления и развития.

Признаками, определяющими опасность, являются:

• угроза для жизни человека;

• возможность нанесения ущерба здоровью;

• опасности, имеющие возможность вызывать нарушения нормального функционирования отдельных органов и систем организма человека;

• опасности способные вызывать нештатное нарушение выполнения технологического процесса, потерю работоспособности конструкции или ее разрушение, что может вызвать аварию, взрыв и поражение людей 4 .

Опасность - понятие относительное. Опасности — это возможные или реальные явления, события и процессы, способные нанести вред человеку, социальной группе, народу, обществу, государству или даже уничтожить их; нанести ущерб их благополучию, разрушить материальные, духовные или природные ценности, вызвать деградацию, закрыть путь к развитию.

2. Источники опасностей

Источники опасности – это условия и факторы, которые таят в себе и при определенных условиях сами по себе либо в различной совокупности проявляют или обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную природу, реальные или потенциальные действия. Источники опасности по своей сути имеют естественно-природное, техническое и социальное происхождение. Источниками (носителями) опасностей являются естественные процессы и явления, элементы техногенной среды, человеческие действия, которые таят в себе угрозу опасности.

1. Естественные источники опасности - это природные объекты, явления природы и стихийные бедствия, которые представляют угрозу для жизни или здоровья людей, это - землетрясения, оползни, сели, вулканы, наводнения, снежные лавины, штормы, ураганы, ливни, град, туманы, гололед, молнии, астероиды, солнечное и космическое излучение, опасные растения, животные, рыбы, насекомые, грибки, бактерии, вирусы, заразные болезни животных и растений.

2. Техногенные источники опасности - опасности, связанные с использованием электрической энергии; химических веществ; различных видов излучения (ионизирующего, электромагнитного, акустического); транспортных средств; горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и материалов; процессов, происходящих при повышенных температурах и давления; с эксплуатацией подъемно-транспортного оборудования.

3. Социальные источники опасности - такие явления, как бродяжничество, проституция, пьянство, алкоголизм, преступность и т.д. Первоисточниками этих опасностей является неудовлетворительное материальное положение; плохие условия проживания, революции, конфликтные ситуации на межнациональной, этнической, расовой или религиозной почве.

4. Источники политических опасностей - конфликты на межнациональном и межгосударственном уровнях, духовное притеснение, политический терроризм, идеологические, вооруженные конфликты, войны.

Однако наличие источника опасности еще не означает того, что человеку или группе людей обязательно должна быть вызвана какой-то вред или повреждения. К этому может привести конкретный поражающий фактор.

Поражающий фактор - это фактор среды обитания, который при определенных условиях наносит вред, как людям, так и системам жизнеобеспечения людей, к материальным убыткам. По своему происхождению поражающие факторы подразделяются на: Поражающий фактор - это фактор среды обитания, который при определенных условиях наносит вред, как людям, так и системам жизнеобеспечения людей, к материальным убыткам. По своему происхождению поражающие факторы подразделяются на: физические, в том числе энергетические (ударная воздушная или водная волна, электромагнитное, акустическое, ионизирующее излучение, движущиеся объекты с большой скоростью или имеют высокую температуру и др.); химические (химические элементы, вещества и соединения, которые негативно влияют на организм людей, фауну и флору, вызывающих коррозию, приводят к разрушению объектов среды обитания); биологические (животные, растения, микроорганизмы); социальные (возбужденная толпа людей); психофизиологические.

3. Номенклатура опасностей

2. Классификация опасностей

В связи с многообразием опасностей, угроз и источников их возникновения требуется их классификация . Опасности могут носить количественные, временные, пространственные, качественные характеристики. Различают опасности естественного и антропогенного происхождения 6

Источником естественных опасностей является природная среда (стихийные явления, климатические условия, рельеф местности и т. д.). Антропогенные опасности возникают вследствие воздействия человека на среду обитания своей деятельностью и продуктами деятельности (техническими средствами, выбросами различных производств и т. п.). Чем выше преобразующая деятельность человека, тем выше уровень и число антропогенных опасностей.

По происхождению различают 6 групп опасностей:

Природные - землетрясения, оползни, наводнения и т.д.;

Техногенные - это прежде всего опасности, связанные с использованием транспортных средств, с эксплуатацией подъемно-транспортного оборудования, использованием горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и материалов, с использованием процессов, кото рые происходят при повышенных температурах и повышенном давлении, с использованием электрической энергии, химических веществ, разных видов излучения;

Антропогенные - связаны с преобразующей деятельностью человека. Источниками антропогенных опасностей являются сами люди, а также технические средства, здания, сооружения – все, что создано человеком (элементы техносферы). Ущерб от антропогенных опасностей тем выше, чем больше плотность и энергетический уровень используемых техногенных средств;

экологические - утоньшение озонового слоя, сокращение биоразнообразия;

социальные: алкого лизм, военные действия, террор;

биологические: - включают костно-мышечные травмы, являющиеся следствием выполняемой работы и неблагоприятных условий, в которых работа выполняется.

По времени проявления отрицательных последствий опасности делятся на:

По локализации опасности бывают: связанные с:

Литосферой твёрдая оболочка Земли. Состоит из земной коры и верхней части мантии, до астеносферы, где скорости сейсмических волн понижаются, свидетельствуя об изменении пластичности пород. ,

ГОСТ Р 12.0.010-2009

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов безопасности труда

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКОВ

Occupational safety standards system. Occupational safety and health management systems. Hazard and risks identification and estimation of risks

Дата введения 2011-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Рабочей группой, состоящей из представителей Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, ООО "Экожилсервис"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 251 "Безопасность труда"

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2019 г.

Введение

Одной из целей системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда является снижение ущерба здоровью и жизни работника на основе управления рисками. Начальным этапом управления рисками является проведение их оценки. В общем случае оценка (расчет) рисков включает: выявление опасностей, определение (расчет) для каждой из них размеров возможных ущербов здоровью, вероятностей их наступления, проведение расчета значения показателя рисков.

Настоящий стандарт определяет порядок оценки рисков.

Выбор показателей (ущерба, риска) и методов оценки рисков зависит от ряда факторов - целей оценки рисков (предоставление отчетных материалов, управление рисками и т.д.), необходимого количества статистической информации с точки зрения обеспечения приемлемой точности результатов, ресурсов и т.д.

Решение задачи управления рисками, связанной, как правило, с выявлением (идентификацией) опасностей, определением возможных ущербов здоровью и жизни работника и вероятностей их наступления, а также наличие достаточной статистической информации для расчета требуемого показателя риска - основание для выбора прямых методов оценки рисков. Прямые методы используют статистическую информацию по выбранным показателям рисков или непосредственно показатели ущерба и вероятности их наступления.

Косвенные методы оценки рисков для здоровья и жизни работников используют показатели, характеризующие отклонение существующих (контролируемых) условий (параметров) от норм и имеющие причинно-следственную связь с рисками.

В настоящем стандарте представлены:

- показатели ущерба и рисков (наиболее применимые), порядок их использования для оценки рисков;

- порядок выявления опасностей, последствия проявления которых могут привести к возникновению ущерба здоровью и жизни работника;

- порядок расчета вероятностей возникновения ущерба.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила и методы оценки рисков, связанных с ущербом здоровью и жизни работника в процессе его трудовой деятельности, и может быть использован на различных уровнях - национальном, в отрасли экономики и промышленности, в организации и на отдельном рабочем месте.

Настоящий стандарт применяют в целях:

- обеспечения конституционного права работника на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены [1, статья 37, пункт 3];

- получения данных (об опасностях и рисках) для информирования работников о риске повреждения здоровья [2, статья 212];

- обоснования положенной социальной защиты работников, в том числе компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда;

- оценивания эффективности мер по совершенствованию охраны труда;

- принятия превентивных мер по защите здоровья работника;

- выяснения причинно-следственной связи состояния здоровья работников с условиями труда;

- обоснования положений трудового договора об обязательствах работодателя по обеспечению работника необходимыми средствами индивидуальной защиты, установлению соответствующего режима труда и отдыха, а также по обеспечению других предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций.

Настоящий стандарт может быть применен экспертными и страховыми организациями для обоснования размера страховых тарифов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.003 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007 Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методология

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 опасность: Фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья. В зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия отдельных факторов рабочей среды они могут стать опасными.

3.2 определение опасности: Выявление (идентификация), описание и признание потенциального источника ущерба.

3.3 условия труда: Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

3.4 риск: Сочетание (произведение) вероятности (или частоты) нанесения ущерба и тяжести этого ущерба.

3.5 оценка риска: Количественное или качественное определение значения показателя риска.

3.6 ущерб: Нанесение физического повреждения или другого вреда здоровью людей, или вреда имуществу или окружающей среде.

Примечание - В настоящем стандарте вред имуществу или окружающей среде не рассматривается.

3.7 вредный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

3.8 опасный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

3.9 охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

3.10 организация: Компания, фирма, проект, предприятие, учреждение, завод, фабрика, объединение, орган власти, общественный институт или ассоциация и т.п. либо их части, входящие или не входящие в их состав, различных форм собственности, которые имеют собственные функции и управление.

3.11 профессиональное заболевание: Хроническое или острое заболевание работника, являющееся результатом воздействия на него вредного(ых) производственного(ых) фактора(ов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

3.12 несчастный случай на производстве: Событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанности по трудовому договору (контракту) и в иных установленных федеральным законом случаях как на территории организации, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном организацией, и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

3.13 гигиенический норматив: Установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека.

4 Риск

Риск в общем случае рассчитывают суммированием произведений возможных дискретных значений ущерба здоровью и жизни работника на вероятности их наступления :

где - количество дискретных значений возможных ущербов (одного типа, одной размерности) или объединяющих их групп.

Вычисляемое по формуле (1) значение является математическим ожиданием дискретной случайной величины - ущерба здоровью и жизни работника. Если ущерб является непрерывной случайной величиной, имеющей плотность распределения вероятностей , то риск рассчитывают по формуле

Интеграл берут по всему интервалу изменения ущерба .

Характеристики случайных чисел, в том числе значения вероятности и ущерба, как правило, определяют по репрезентативной ограниченной по объему и времени выборке. В этом случае формула (1) приобретает следующий вид:

где - статистическая оценка риска;

- частота наступления ущерба здоровью и жизни работника.

4.1 Ущерб здоровью и жизни работника

Ущерб здоровью и жизни работника (далее - ущерб) связан с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов, приведенных в ГОСТ 12.0.003.

Перечень опасностей на рабочем месте — это список возможных рисков, которые могут причинить вред жизни и здоровью сотрудника.

Виды опасных рабочих мест

Управление профессиональными рисками является одним из процессов управления охраной труда организации. Управление риском — это действия работодателя, по результатам которых оценивают уровень воздействия опасных факторов на работников.

Профессиональный риск — это возможность причинить вред здоровью из-за вредных или опасных воздействий в процессе исполнения сотрудником трудовых обязанностей. Алгоритм оценки рисков определяет Минтруд РФ (см. приказ Минтруда №33н от 24.01.2014). К зоне ответственности работодателя с учетом отраслевой специфики относятся обязанности:

- выявить опасность;

- оценить уровень профриска;

- снизить уровень профриска.

В методике, утвержденной приказом № 33н, Минтруд определяет перечень опасностей и рисков на рабочем месте, которые угрожают жизни и здоровью работника:

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса

Относительная влажность воздуха

Скорость движения воздуха

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)

Общая и локальная вибрация

Освещенность рабочей поверхности

Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)

Переменное электромагнитное поле радиочастотного диапазона

Постоянное магнитное поле

Рентгеновское, гамма- и нейтронное излучение

Радиоактивное загрязнение производственных помещений, элементов производственного оборудования, средств индивидуальной защиты и кожных покровов работника

Химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), которые получают химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых используют методы химического анализа

Микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах

Патогенные микроорганизмы — возбудители особо опасных инфекционных заболеваний

Патогенные микроорганизмы — возбудители высококонтагиозных эпидемических заболеваний человека

Патогенные микроорганизмы — возбудители инфекционных болезней, выделяемые в самостоятельные нозологические группы

Условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций)

Тяжесть трудового процесса

Физическая динамическая нагрузка

Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную

Стереотипные рабочие движения

Наклоны корпуса тела работника

Перемещение в пространстве

Напряженность трудового процесса

Длительность сосредоточенного наблюдения

Число производственных объектов одновременного наблюдения

Нагрузка на слуховой анализатор

Активное наблюдение за ходом производственного процесса

Работа с оптическими приборами

Нагрузка на голосовой аппарат

Установленный действующим законодательством полный перечень рисков на производстве включает 45 позиций.

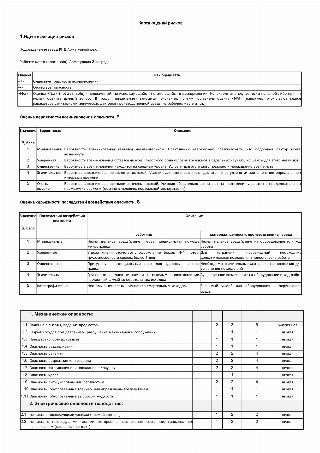

Карта оценки рисков

Карта риска — это перечень возможных опасностей на предприятии. Документ отражает характерные для учреждения опасные факторы, наглядно демонстрирует их вероятность, дает общую оценку, примеры рисков на предприятии и включает перечень мер по недопущению реализации рисков.

Законодатель не установил единое определение для термина. В итоге, карта представляется как совокупность отчетов о рисках:

предприятия в целом;

по направлениям и подразделениям;

Вот пример документа с анализом опасностей.

Разработка карты риска позволяет наглядно определить опасность и разработать перечни мер по ее уменьшению.

Процедура оценки

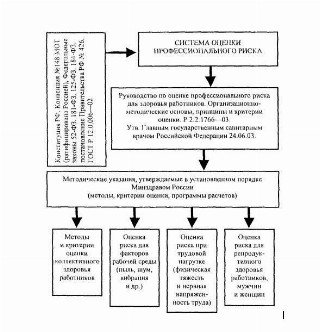

Процедура оценки состоит из ряда этапов. Алгоритм представлен в руководстве Р 2.2.1766-03.

Шаг 1. Провести оценку и определить класс условий работы. Идентифицировать опасности по имеющимся рабочим местам в соответствии со структурой учреждения. Для оценки привлечь специалистов экспертной спецорганизации.

Шаг 2. Провести анализ процессов, материалов. Сформировать перечень рабочих мест с идентифицированными опасностями и оценить уровень опасности как предполагаемый (категория 1Б).

Шаг 3. Проанализировать уровень профзаболеваний.

Шаг 4. Изучить итоги периодических медосмотров.

Шаг 5. Провести с применением спецпрограмм исследование заболеваемости, вследствие которой наступили:

- временная утрата способности работать;

- инвалидность;

- смерть.

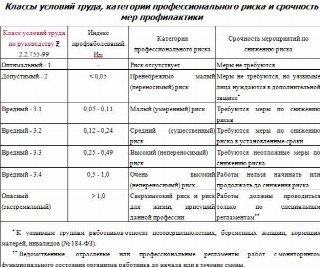

Шаг 6. Определить, к какому классу вредности/опасности относятся условия работы. Включение опасности в конкретный класс основано на степени отклонения фактических результатов замеров от установленных норм.

Шаг 7. Рассчитать индекс профзаболеваемости.

Шаг 8. Провести анализ данных, полученных на шаге 5, применив шкалы для подсчета уровней.

Шаг 9. Определить уровень риска.

Шаг 10. Оценить уровень.

Шаг 11. Оформить результаты.

Шаг 12. Сформировать план действий по уменьшению или исключению профрисков. Документ содержит перечень профессиональных рисков на рабочих местах и алгоритмы их нейтрализации. План утверждает руководитель предприятия. В его зоне ответственности исполнение плана в полном объеме, контроль мероприятий и корректировки при необходимости.

ВВЕДЕНИЕ

Люди ежедневно сознательно или несознательно подвергаются ряду более или менее сильных рисков. Риск объективен и сопряжен практически с любым видом деятельности, начиная со времен первобытного общества (риск охоты, мореплавания) и до наших дней (риск экономический, производственный, экологический). В основе риска – аксиома о потенциальной опасности деятельности.

Человеческая практика дает возможность утверждать, что любая деятельность потенциально опасна. А, как известно, аксиома не нуждается в доказательстве. Теория риска начала широко развиваться и применяться в конце XIX в. благодаря развитию математики, статистики, правовых и экономических наук, а затем и таких конкретных наук, как теория игр, теория вероятностей, катастроф и принятия решений.

Катастрофические события последнего десятилетия свидетельствуют о том, что насыщение производства и сферы услуг современной техникой повышает цену технической неполадки или человеческой ошибки.

Но риск неблагоприятного исхода любой опасной ситуации снижается в зависимости от того, насколько человек осведомлен об этой опасности и насколько может ею управлять. Для этого нужны специальные знания.

Цель данной работы состоит в раскрытии основных понятий риска, классификации видов риска, рассмотрении видов риска, наиболее часто встречающихся в сфере человеческой деятельности и анализе существующих подходов к управлению риском.

2 ПОНЯТИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность – это состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью исключаются потенциальные опасности, влияющее на здоровье человека.

Безопасность следует понимать как комплексную систему мер по защите человека и среды обитания от опасностей, формируемых конкретной деятельностью. Чем сложнее вид деятельности, тем более комплексна система защиты (безопасность этой деятельности). Комплексную систему в условиях производства составляют следующие меры защиты: правовые, организационные, экономические, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические.

Для обеспечения безопасности конкретной производственной деятельности должны быть выполнены следующие три условия (задачи):

Первое – осуществляется детальный анализ (идентификация) опасностей, формируемых в изучаемой деятельности. Анализ должен проводиться в следующей последовательности: устанавливаются элементы среды обитания (производственной среды) как источники опасности. Затем проводится оценка имеющихся в рассматриваемой деятельности опасностей по качественным, количественным, пространственным и временным показателям.

Второе – разрабатываются эффективные меры защиты человека и среды обитания от выявленных опасностей. Под эффективными понимаются такие меры защиты человека на производстве, которые при минимуме материальных затрат дают наибольший эффект: снижают заболеваемость, травматизм и смертность.

Третье – разрабатываются эффективные меры защиты от остаточного риска данной деятельности (технологического процесса). Они необходимы, так как обеспечить абсолютную безопасность деятельности невозможно. Эти меры применяются в случае, когда необходимо заниматься спасением человека или среды обитания. В условиях производства такую работу выполняют службы здравоохранения, противопожарной безопасности, службы ликвидации аварий и др.

Для выполнения условий (задач) обеспечения безопасности деятельности необходимо выбрать принципы обеспечения безопасности, определить методы обеспечения безопасности деятельности и использовать средства обеспечения безопасности человека и производственной среды.

4 ПОНЯТИЕ ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА

Приемлемый риск – это такой риск, который в данной ситуации (при данных обстоятельствах, при данном уровне развития науки и технологий) допустим при существующих общественных ценностях. Социально приемлемый риск оценивает не только и не столько абсолютные значения риска с учетом многих аспектов жизнедеятельности, сколько существующие тенденции роста или снижения рисков различных консервативных и новых видов деятельности принимаемых обществом. Приемлемый риск уместно определять на различных уровнях – от организации отрасли экономики до государства.

Необходимость формирования концепции приемлемого (допустимого) риска обусловлена невозможностью создания абсолютно безопасной деятельности (технологического процесса). Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и политические аспекты. На практике это всегда компромисс между достигнутым в обществе уровнем безопасности (исходя из показателей смертности, заболеваемости, травматизма, инвалидности) и возможностями его повышения экономическими, технологическими, организационными и другими методами. Экономические возможности повышения безопасности технических и социотехнических систем не безграничны. Так, на производстве, затрачивая чрезмерные средства на повышение безопасности технических систем, можно ослабить финансирование социальных программ производства (сокращение затрат на приобретение спецодежды, медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и др.).

При увеличении затрат на совершенствование оборудования технический риск снижается, но растет социальный. Суммарный риск имеет минимум при определенном соотношении между инвестициями в техническую и социальную сферу. Это обстоятельство надо учитывать при выборе приемлемого риска. Подход к оценке приемлемого риска очень широк. Главным остается в первом случае выбор приемлемого риска для общества, во втором – для коллектива организации.

В настоящее время с учетом международной практики принято считать, что действие техногенных опасностей (технический риск) должно находиться в пределах от 10-7 - 10-6 (смертельных случаев чел-1 · год-1), а величина 10-6 является максимально приемлемым уровнем индивидуального риска. В Российском законодательстве в области безопасности эта величина используется для оценки пожарной безопасности и радиационной безопасности.

Мотивированный (обоснованный) и немотивированный (необоснованный) риск. В случае производственных аварий, пожаров, в целях спасения людей, пострадавших от аварий и пожаров, человеку приходится идти на риск. Обоснованность такого риска определяется общественной необходимостью оказания помощи пострадавшим людям, служебной обязанностью, личным желанием спасти от разрушения дорогостоящее оборудование или сооружения предприятия.

В то же время, пренебрежение человеком выявленных опасностей приводит к ситуациям, связанным с индивидуально и общественно неоправданным рискам. Так, нежелание работников на производстве руководствоваться действующими требованиями безопасности технологических процессов, неиспользование средств индивидуальной защиты и т.п. может сформировать необоснованный риск, как правило, приводящий к травмам и формирующий предпосылки аварий на производстве.

Обыденные представления о риске возможных неблагоприятных последствий, связанных с жизнью или здоровьем человека, включают в себя самые разнообразные аспекты и существенно зависят от принятых во внимание признаков – длительности воздействия, оправданности, тяжести последствий и т.д.

5 УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

Основным вопросом теории и практики безопасности жизнедеятельности является вопрос повышения уровня безопасности. Порядок приоритетов при разработке любого проекта необходимо уже на первых стадиях разработки продукта или системы в соответствующий проект, насколько это возможно, были включены элементы, исключающие опасность. К сожалению, это не всегда возможно. Если выявленную опасность невозможно исключить полностью, необходимо снизить вероятность риска до допустимого уровня путем выбора соответствующего решения. Достичь этой цели, как правило, в любой системе или ситуации можно несколькими путями.

Такими путями являются:

полный или частичный отказ от работ, операций и систем, имеют высокую степень опасности;

замена опасных операций другими – менее опасными;

совершенствование технических систем и объектов;

разработка и использование специальных средств защиты;

меры организационно-управленческого характера, в том числе контроль за уровнем безопасности, обучение людей по вопросам безопасности, стимулирования безопасной работы и поведения.

Каждый из указанных направлений имеет свои преимущества и недостатки, и поэтому часто заранее трудно сказать, какой из них лучше.

Как правило, для повышения уровня безопасности всегда используется комплекс этих мер и средств.

Для того чтобы отдать предпочтение конкретным мерам и средствам или определенному их комплексу, сравнивают расходы на эти цели и средства и уровень снижения вреда, который ожидается в результате их введения.

Такой подход к уменьшению риска опасности называется управления риском. В вопросах управления риском последнее место занимает стоимость этого управления.

В качестве примера можно привести действия по запуску космического челнока.

С точки зрения эксплуатации целой системы уровень риска, связанный с запуском и посадкой челнока, на несколько порядков превышает риск полета на авиалинии, а риски, которые включает в себя полет на авиалинии, риск пилотирования легкого одномоторного самолета. Но в данном случае такой риск принимается потому, что, во-первых, его практически невозможно устранить на данном уровне развития космонавтики, а во-вторых, каждый полет космического челнока открывает новые перспективы для развития многих областей науки, техники, обороны, народного хозяйства.

Следовательно, стоимость не является единственным и главным критерием установления приемлемого риска.

Важную роль, как показано выше, играет оценка процесса, связанная с определением и контролем риска.

Для того, чтобы яснее представить себе, как на практике используется методика управления риском, рассмотрим пример, связанный с риском опасности лишь одной технологической операции – операции покрытия мебели несколькими слоями лака в процессе их изготовления.

Этот пример покажет не только, как нужно использовать методику управления риском, но и то, когда и как используются ради отдельных направлений безопасности жизнедеятельности, а именно охраны труда, защиты окружающей среды и гражданской обороны.

Все вышеприведенные вопросы безопасности относятся к компетенции охраны труда, но загрязненный воздух, который будет извлекаться из красильной камеры, может представлять опасность для людей, которые живут или по тем или иным причинам находится недалеко производства. Это уже сфера действия другого законодательства, а именно законодательства о защите окружающей среды.

Для того, чтобы получить разрешение на внедрение нового технологического процесса, предпринимателю необходимо согласовать возможность и количество выбросов с органами санитарного надзора и защиты окружающей среды.

В данном случае речь идет о возможности загрязнения воздуха, и, возможно, этот пример не совсем показателен, потому что в других производствах могут использоваться значительно агрессивнее вещества или в гораздо больших количествах, чем те, о которых говорится здесь, но все же этот пример наглядно демонстрирует риски, с которыми связано любое производство, и необходимость применения методики управления ими.

Чтобы исключить или уменьшить возможность влияния вредных веществ на людей и окружающую среду в случае аварии, стихийного бедствия или катастрофы, на предприятии в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов по вопросам гражданской обороны и охраны труда владельцем должны быть разработаны и утверждены план предупреждения чрезвычайных ситуаций и план (инструкция) ликвидации аварий (чрезвычайных ситуаций).

В плане предупреждения чрезвычайных ситуаций рассматриваются возможные аварии и другие чрезвычайные ситуации техногенного и природного происхождения, прогнозируются последствия, определяются меры по их предупреждению, сроки выполнения, а также силы и средства, привлекаемые к этим мероприятиям.

В плане (инструкции) ликвидации аварий (чрезвычайных ситуаций) должны быть перечислены все возможные аварии и другие чрезвычайные ситуации, определенные действия должностных лиц и работников предприятия при их возникновения, обязанности профессиональных аварийно-спасательных формирований или работников других предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Разработав все необходимые организационные, санитарно-гигиенические и технические меры обеспечения безопасности работников и согласовав их с местной инспекцией Комитета по надзору за охраной труда, выполнив расчеты ПДВ вредных веществ и согласовав их с соответствующими органами здравоохранения и защиты окружающей среды, разработав и согласовав с органами гражданской обороны план предупреждения чрезвычайных ситуаций и план (инструкцию) ликвидации аварий (чрезвычайных ситуаций), предприниматель, если нет других препятствий, может начинать производство продукции. Но ему не следует забывать также о возможности несанкционированного доступа к вредным веществам, например, с целью кражи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социальный опыт свидетельствует, что безопасность – это приемлемый риск, который существует, но не является фатальным с точки зрения его превращения в реальную опасность.

Опасности, как правило, не возникают неожиданно. Им предшествует накопление факторов риска.

Обнаружение, анализ этих факторов, прогнозирование с их помощью степени вероятности самой опасности, сроков ее возникновения, направленности, возможного ущерба и т. п. – важнейшие задачи диагностики опасности и угроз. Она включает определение показателей и индикаторов измерения риска, выявление критериев опасностей и угроз, а также их пороговых значений с точки зрения приемлемого для социальной системы риска.

Накопленный мировой опыт решения задач управления рисками ЧС, анализ реального состояния и прогноз показывают, что эта проблема вполне обоснованно стала важной составной частью государственной политики в области устойчивого развития национальной безопасности и безопасности международного сообщества в целом. Диагностика опасностей, знание факторов риска, умение их прогнозировать являются важными компонентами подготовки специалиста в сфере безопасности, в том числе учителя безопасности жизнедеятельности.

Читайте также: