Оплодотворение дробление и строение бластулы у человека реферат

Обновлено: 28.06.2024

Оплодотворение — процесс слияния мужской и женской гамет, приводящее к образованию зиготы. При оплодотворении взаимодействуют мужская и женская гаплоидные гаметы, при этом сливаются их ядра (пронуклеусы), объединяются хромосомы, и возникает первая диплоидная клетка нового организма — зигота. Начало оплодотворения — момент слияния мембран сперматозоида и яйцеклетки, окончание оплодотворения — момент объединения материала мужского и женского пронуклеусов.

Оплодотворение происходит в дистальном отделе маточной трубы и проходит 3 стадии:

I стадия — дистантное взаимодействие, включает в себя 3 механизма:

хемотаксис — направленное движение сперматозидов навстречу к яйцеклетке (гинигамоны 1,2);

реотаксис — движение сперматозоидов в половых путях против тока жидкости;

капацитация — усиление двигательной активности сперматозоидов, под воздействием факторов женского организма (рН, слизь и другие).

II стадия — контактное взаимодействие, за 1,5—2 ч сперматозоиды приближаются к яйцеклетке, окружают ее и приводят к вращательным движениям, со скоростью 4 оборота в минуту. Одновременно из акросомы сперматозоидов выделяются сперматозилины, которые разрыхляют оболочки яйцеклетки. В том месте где оболочка яйцеклетки истончается максимально происходит оплодотворение, оволемма выпячивается и головка сперматозоида проникает в цитоплазму яйцеклетки, занося с собой центриоли, но оставляя снаружи хвостик.

III стадия — проникновение, самый активный сперматозоид приникает головкой в яйцеклетку, сразу после этого в цитоплазме яйцеклетки образуется оболочка оплодотворения, которая препятствует полиспермии. Затем происходит слияние мужского и женского пронуклеусов, этот процесс носит название синкарион. Этот процесс (сингамия) и есть собственно оплодотворение, появляется диплоидная зигота (новый организм, пока одноклеточный).

Условия необходимые для оплодотворения:

концентрация сперматозоидов в эякуляте, не менее 60 млн в 1 мл;

проходимость женских половых путей;

нормальная температура тела женщины;

слабощелочная среда в женских половых путях.

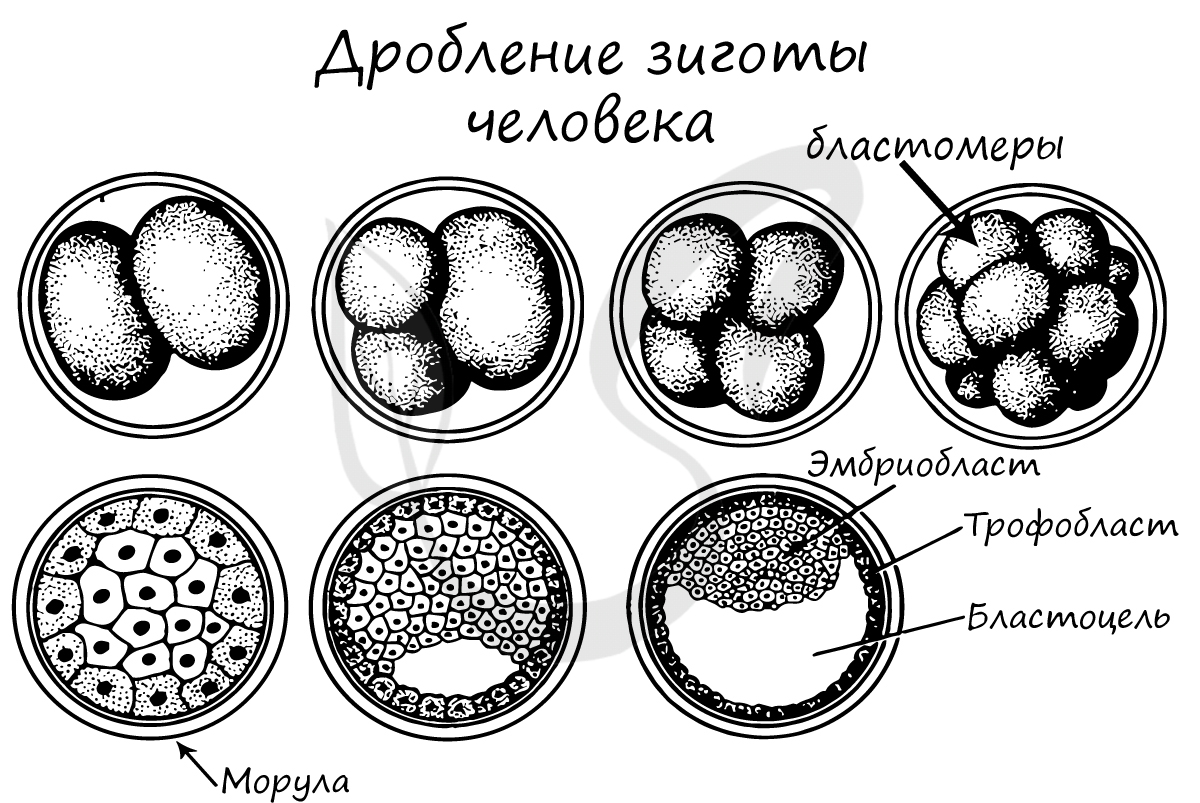

Дробление — это последовательно протекающий митоз, без роста образовавшихся клеток, до размеров исходной. При дроблении происходит относительно быстрое увеличение количества клеток (бластомеры). Дробление идет до тех пор, пока не восстановится соотношение объема ядра к объему цитоплазмы, характерное для данного вида. Количество бластомеров увеличивается от 2 до примерно 12—16 к третьим суткам после оплодотворения, когда концептус достигает стадии морулы и выходит в полость матки из маточных труб. Различают дробление:

У человека дробление полное, асинхронное, неравномерное. В результате первого деления образуются 2 бластомера, темный и светлый, светлые делятся быстро и обволакивают зиготу снаружи — трофобласт, а темные находятся внутри и делятся медленно — эмбриобласт. Дробление зиготы у человека прекращается на стадии 107 бластомеров.

Такая бластула называется бластоцистой. Она состоит из:

1) трофобласта, образующего стенку бластулы; состоит из мелких светлых клеток (впоследствии из трофобласта развивается внезародышевый орган – хорион).

Знакомство с эмбриогенезом позвоночных позволяет оценить с позиции сравнительной эволюционной гистологии постепенное изменение основных эмбриологических и гистогенетических процессов и, в то же время, преемственность этих изменений в их общебиологической основе, экстраполировать некоторые этапы эмбриогенезов на развитие человека. В эксперименте на животных можно моделировать различные условия развития, изучать действие тератогенных веществ на органо- и гистогенезы, а также критические периоды развития позвоночных.

Индивидуальное развитие, или онтогенез, начинается с момента оплодотворения и завершается смертью организма. Принято различать эмбриональный (зародышевый, пренатальный) и постэмбриональный (постнатальный) периоды индивидуального развития.

Эмбриональный период развития (эмбриогенез), в свою очередь, можно представить в виде ряда последовательно сменяющих друг друга биологических процессов — оплодотворения, дробления, возникновения бластулы и гаструлы, обособления комплекса зачатков органов и тканей, гисто- и органогенеза.

Оплодотворение — это слияние мужской и женской половых клеток и образование одноклеточного организма — зиготы. При оплодотворении происходит восстановление диплоидного набора хромосом, и образующаяся зигота приобретает свойство тотипотентности — способность дать начало всему разнообразию клеток и тканей будущего организма.

С помощью ферментов акросомы спермий локально разрушает оболочки яйцеклетки и происходит слияние его плазматической мембраны с плазматической мембраной яйцеклетки. Затем в овоплазму проникает головка и промежуточная часть спермия. Это происходит в результате взаимодействия между рецепторами клеточных оболочек сперматозоида и яйцеклетки. После проникновения генетического материала сперматозоида в яйцеклетку возникает новая одноклеточная живая система — зигота с диплоидным содержанием хромосом.

Дробление — серия повторяющихся митотических делений зиготы и ее дочерних клеток — бластомеров, без последующего роста их размеров до размера материнской клетки. Новые клетки не расходятся, а тесно прилежат друг к другу. Ритм дробления зависит от вида животного и колеблется от десятков минут до десяти и более часов. Темпы дробления не сохраняются постоянными и регулируются многими факторами. При радиальном способе дробления первая и вторая полосы (борозды) дробления проходят в меридианальной плоскости, но полосы дробления находятся под прямым углом друг к другу. Плоскость третьего дробления лежит под прямым углом к плоскостям первых двух дроблений и главной оси яйца (широтно или экваториально). Чередование меридианальных и широтных полос дробления вызывает увеличение числа бластомеров. У некоторых позвоночных появляются тангенциальные полосы дробления, проходящие параллельно поверхности скопления клеток. Характер дробления определяется количеством желтка и разным распределением его в цитоплазме яйцеклетки (гипотеза О. Гертвига).

Маложелтковые (алецитальные и олиголецитальные), а также изолецитальные яйцеклетки (клетки с небольшим количеством и равномерным распределением желтка) дробятся полностью (голобластически) и равномерно. Однако следует понимать, что бластомеры при, казалось бы, внешне одинаковых размерах могут отличаться своими биохимическими свойствами, и понятие равномерности условно. В случае высокого содержания желтка в яйцеклетке говорят о многожелтковых, или полилецитальных, яйцеклетках, в которых желток сосредоточен в вегетативной, а органеллы — в анимальной частях. Дробление в обогащенной включениями вегетативной части цитоплазмы яйцеклетки происходит более медленно. Дробление зародыша при этом, полное, но неравномерное, и бластомеры на вегетативном полюсе отличаются большими размерами, чем на анимальном (мезолецитальная яйцеклетка). В случае очень больших запасов белково-липидных включений в яйцеклетке говорят о телолецитальной или резко телолецитальной яйцеклетке. В этом случае дробится лишь часть анимального полюса яйцеклетки, дробление частичное, или меробластическое (дискоидальное, поверхностное).

У плацентарных млекопитающих яйцеклетка маложелтковая — вторично олиголецитальная и изолецитальная. Дробление полное, однако по характеру строения бластомеров и закономерностям появления новых бластомеров оно относится к неравномерному и асинхронному.

В результате дробления возникает многоклеточный зародыш, именуемый бластулой. Бластула бывает в виде целобластулы с большим бластоцелем, если дробление полное и равномерное; амфибластулы, когда дробление полное, но неравномерное, вследствие чего бластоцель располагается эксцентрично. В бластуле различают стенку — бластодерму и полость — бластоцель, заполненную жидкостью. В свою очередь в бластодерме выделяются крыша (анимальный полюс дробления), дно (вегетативный полюс дробления), краевая зона, расположенная между двумя вышепоименованными частями бластулы. Если дробление частичное, затрагивающее только часть (анимальную) яйцеклетки (дискоидальное дробление), то это приводит к возникновению многослойной структуры, напоминающей диск (дискобластула). У млекопитающих в результате полного асинхронного дробления возникает зародышевый пузырек, или бластоциста.

Главным итогом процесса дробления является увеличение числа клеток зародыша до такого критического значения, при котором в клеточных пластах начинают возникать механические напряжения, инициирующие направленные перемещения клеток в определенные участки зародыша. Продолжение активной пролиферации клеток в развитии зародыша является одним из механизмов клеточных транслокаций и, в частности, гаструляции.

Потребность клетки в питательных веществах удовлетворяет в основном желток – материал протоплазмы, богатый липидами и белками. Он обычно содержится в дискретных образованиях, называемых желточными гранулами. По периферии расположены кортикальные гранулы. Как и другие клетки, яйцеклетка отграничена плазмалеммой. Яйцеклетки содержат специализированные секреторные пузырьки, находящиеся под плазматической мембраной в наружном, или кортикальном, слое цитоплазмы. При активации яйцеклетки спермием, эти кортикальные гранулы высвобождают содержимое путем экзоцитоза, в результате свойства яйцевой оболочки изменяются таким образом, что через нее уже не могут проникнуть внутрь яйцеклетки другие спермии.

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовая по ГЭЦ.docx

Яйцеклетка – женская половая клетка, из которой в результате оплодотворения может развиться новый организм. Процесс развития яйцеклетки (овогенез) связан с ростом и развитием первичных фолликулов (незрелых яйцеклеток, окружённых слоем эпителиальных клеток и соединительной тканью) в корковом слое яичника. В первой фазе менструального цикла начинается рост одного или нескольких из них, но стадии полного созревания достигает обычно один фолликул (Граафов пузырёк) с созревшей к этому времени яйцеклеткой, имеющей прозрачную оболочку и лучистый венец из эпителиальных клеток. Ядро яйцеклетки имеет одинарный (гаплоидный) набор хромосом. При слиянии его с ядром сперматозоида и образуется зародыш. Если оплодотворение не наступило, яйцеклетка погибает через 5-6 дней после овуляции.

Важным условием развития нормальной яйцеклетки является полноценность заключённого в ней генетического материала. Если в процессе овогенеза происходят нарушения в структуре хромосом (хромосомные аберрации) или изменение их числа, то возникают аномальные яйцеклетки. Большинство зародышей, развивающихся из таких яйцеклеток, погибает на разных стадиях беременности.

Яйцеклетки - это наиболее крупные клетки в организме человека. В цитоплазме яйцеклетки содержатся все органеллы (за исключением клеточного центра) и включения, основной из них - желток (лецитин). В яйцеклетке различают вегетативный полюс, в котором накапливается желток, и анимальный полюс куда смещается ядро. Наиболее очевидная отличительная черта яйцеклетки - это ее большие размеры. Типичная яйцеклетка имеет сферическую или овальную форму, а диаметр ее составляет у человека около 100 мкм (величина типичной соматической клетки около 20 мкм).

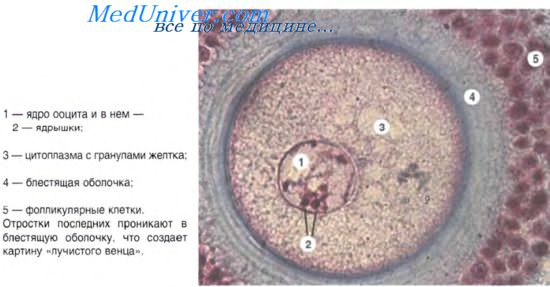

Рис. 1: Яйцеклетка человека после овуляции:

3 — блестящая оболочка;

4 — фолликулярные клетки, образующие лучистый венец.

Зрелая яйцеклетка состоит из протоплазмы и ядра

(Рис. 1). Ядро яйцеклетки обладает гаплоидным набором хромосом (23 хромосомы). Её цитоплазма богата митохондриями, элементами эндоплазматичсского ретикулума, свободными рибосомами, РНК, желточными гранулами.

Потребность клетки в питательных веществах удовлетворяет в основном желток – материал протоплазмы, богатый липидами и белками. Он обычно содержится в дискретных образованиях, называемых желточными гранулами. По периферии расположены кортикальные гранулы. Как и другие клетки, яйцеклетка отграничена плазмалеммой.

Яйцеклетки содержат специализированные секреторные пузырьки, находящиеся под плазматической мембраной в наружном, или кортикальном, слое цитоплазмы. При активации яйцеклетки спермием, эти кортикальные гранулы высвобождают содержимое путем экзоцитоза, в результате свойства яйцевой оболочки изменяются таким образом, что через нее уже не могут проникнуть внутрь яйцеклетки другие спермии.

Яйцеклетка лишена аппарата активного движения. За 4–7 суток она проходит по яйцеводу до полости матки расстояние, которое примерно составляет 10 см.

Яйцеклетка имеет оболочки, которые выполняют защитные функции, препятствуют проникновению в яйцеклетку более одного сперматозоида, способствуют имплантации зародыша в стенку матки и определяют первичную форму зародыша.

Снаружи яйцеклетка покрыта тремя оболочками:

1. Оволемма – оболочка яйцеклетки, представленная прозрачной зоной, продуцируемой клетками фолликулярного эпителия.

2. Блестящая оболочка – эластичная оболочка, окружающая развивающуюся яйцеклетку.

3. Оболочка, образуемая фолликулярными клетками –

Блестящая оболочка представляет собой в химическом отношении гликозоаминогликаны и протеогликаны, которые являются продуктом жизнедеятельности яйцеклетки и фолликулярных клеток. Оболочка имеет внутренний слой, непосредственно прилегающий к плазматической мембране яйцеклетки и называемый zona pellucida (прозрачной оболочкой). Этот слой защищает яйцеклетку от механических повреждений и действует также как видоспецифический барьер. Блестящая оболочка покрыта лучистым венцом, или фолликулярной оболочкой, которая представляет собой микроворсинки фолликулярных клеток. Она играет защитную роль, питает яйцеклетку.

По количеству желтка в цитоплазме:

- Алецитальная (безжелтковая);

- Олиголецитальная (маложелтковая), в них желток равномерно распределен по цитоплазме, поэтому их называют изолецитальными. Среди них различают первично изолецитальные (у ланцетника) и вторично изолецитальные (у млекопитающих и человека);

- Полилецитальные (многожелтковые). Желток в этих яйцеклетках может быть сосредоточен в центре - это центролецитальные клетки.

По характеру расположения желтка в цитоплазме:

- Изолецитальные – с равномерным распределением желтка;

- Центролецитальные – желток располагается в центре яйцеклетки;

- Телолецитальные – желточные зерна скапливаются у одного полюса яйцеклетки. Среди телолецитальных яйцеклеток в свою очередь различают умеренно телолецитальные или мезолецитальные со средним содержанием желтка (у амфибий) и резко телолецитальные, перегруженные желтком от которого свободна лишь небольшая часть анимального полюса (у птиц).

Яйцеклетка человека относится к олиголецитальной и изолецитальной.

Созревание яйцеклетки и ее оплодотворение происходит в маточных трубах. В яйцеклетке большое количество РНК, хорошо развита ЭПС. Небольшое количество желтковых зерен достаточно яйцеклетке для питания в течение 12-24 часов после овуляции, затем она погибает, или происходит оплодотворение и меняется источник питания.

Оплодотворение играет чрезвычайно важную роль в развитии, но оно лишь только первая его ступень. Зигота с ее новым генетическим потенциалом и новым распределением цитоплазмы приступает к созданию многоклеточного организма. У всех известных животных это начинается с процесса дробления – серии митотических делений, в результате которых огромный объем цитоплазмы яйца разделяется на многочисленные содержащие ядро клетки меньшего размера. Такие клетки называются бластомерами.

После объединения хромосомных наборов, являющегося следствием оплодотворения, без всякого перерыва начинается митотическое деление зиготы. За этим первым делением следует серия следующих делений ядер и цитоплазмы, общие свойства которых таковы:

- разделившиеся клетки зародыша не растут, т.е. в промежутке между делениями масса их цитоплазмы не увеличивается – в результате суммарный объем и масса всех возникших клеток не превышает объема и массы яйцеклетки во время оплодотворения;

- количество ДНК в ядре удваивается после каждого деления, как и при обычном митозе, так что все клетки сохраняют диплоидность.

Перетяжки, разделяющие дробящуюся яйцеклетку на все более мелкие клетки (бластомеры), называются бороздами дробления.

Дробление – это многократные митотические деления зиготы, в результате которых зародыш становится многоклеточным, не меняя при этом существенно своего объема. Образование многоклеточности первая и основная биологическая роль дробления. Вторая роль состоит в восстановлении ядерно-плазматического отношения, которое падает в ходе стадии большого роста ооцита. Видовые особенности процесса дробления определяются двумя основными параметрами:

- количеством и распределением желточных белков в цитоплазме (желток подавляет дробление);

- присутствием в цитоплазме факторов, которые влияют на ориентацию митотического веретена и время его образования.

Дробление начинается вскоре после оплодотворения и заканчивается, когда у зародыша достигается новое равновесие между ядром и цитоплазмой. Дробление - строго координированный процесс, находящийся под генетическим контролем.

После первого деления дробления образуются 2 бластомера. Один из них более темный и крупный, другой более мелкий и светлый (Рис. 2А).

Рис. 2: Стадии дробления.

Из крупного бластомера развивается зародыш и почти все провизорные органы (соединительная ткань хориона и плодной части плаценты, амнион, желточный мешок, аллантоис). Из мелкого бластомера развивается трофобласт.

В процессе дробления мелкие клетки делятся быстрее крупных. В результате этого мелкие клетки обрастают снаружи крупные (Рис. 2B). Поэтому образующаяся клеточная масса — морула состоит из двух групп клеток (Рис. 2C). Внутри находятся крупные клетки. Их совокупность называется эмбриобластом. Снаружи располагаются мелкие клетки, называемые трофобластом.

Существует несколько типов классификации процесса дробления.

По характеру образования и расположению бластомеров:

• полное (голобластическое) – характерно для зигот, содержащих мало желтка (мезо- и изолецитальные яйца), при этом борозды дробления проходят через все яйцо, а имеющийся у них желток включается в вегетативные бластомеры;

• неполное (меробластическое) – характерно для зигот, содержащих большие запасы белков желтка (полилецитальные яйца), при этом борозды дробления не проникают в богатую желтком область цитоплазмы.

В зависимости от размеров образовавшихся бластомеров:

• равномерное – бластомеры на анимальном и вегетативном полюсе имеют одинаковые размеры;

• неравномерное – на анимальном полюсе сосредоточены более мелкие бластомеры, чем на вегетативном.

По скорости формирования бластомеров:

• синхронное – при одинаковой скорости образования бластомеров на обоих полюсах зиготы;

• асинхронное – на анимальном полюсе скорость образования бластомеров выше, чем на вегетативном.

Выделяют четыре основных типа полного (голобластического) дробления.

Данная классификация основана на взаимном пространственном расположении бластомеров:

Радиальный тип дробления присущ голобластическим хордовым (ланцетник, круглоротые, осетровые рыбы, амфибии), иглокожим и некоторым другим группам (Рис. 3). При этом типе дробления бластомеры разных широтных ярусов располагаются, по крайней мере, на ранних стадиях, довольно точно один над другим, так что полярная ось яйца служит осью поворотной симметрии.

Радиальный равномерный тип дробления характерен для яиц иглокожих.

Рис. 3: Голобластическое дробление иглокожих

(А, В, С – последовательные стадии процесса).

У яйца лягушки наблюдается радиальный неравномерный тип дробления. Борозда первого деления дробления еще не завершила разделения богатой желтком цитоплазмы вегетативного полушария, а борозды второго деления уже закладываются вблизи от анимального полюса. Из-за большой концентрации желтка в вегетативной области

борозды третьего деления дробления располагаются значительно ближе к анимальному полюсу (Рис. 4).

Рис. 4: Дробление яйца лягушки

А – первое деление; В – второе деление; С– четвертое деление.

В результате возникают область быстро делящихся бластомеров вблизи анимального полюса и область более медленно делящихся бластомеров вегетативного полюса.

Спиральный тип дробления характеризуется утерей элементов симметрии уже на стадии четырех, а иногда и двух бластомеров и присущ беспозвоночным (моллюски, кольчатые и ресничные черви), объединяемым в группу Spiralia. Свое название этот тип дробления получил из-за того, что при взгляде с анимального полюса последовательно отделяющиеся четверки (квартеты) бластомеров поворачиваются относительно анимально-вегетативной оси то в правую, то в левую сторону, как бы образуя при наложении друг на друга спираль (Рис. 5).

От момента образования зиготы и до выхода зародыша из яйцевых оболочек длится эмбриональный период развития.

Дробление зиготы

После того, как произошло оплодотворение - слияние сперматозоида и яйцеклетки, образовавшаяся зигота начинает интенсивно делиться. Ее множественные митотические деления называют дроблением.

Важная особенность дробления в том, что не происходит увеличение в размере зародыша: клетки дробятся (делятся) настолько быстро, что не успевают накопить цитоплазматическую массу. Дробление зиготы человека является полным неравномерным асинхронным.

В результате дробления образуется морула. Морула (лат. morum - ягода тутового дерева) - клетка на стадии этапа дробления, когда зародыш представляет собой компактную совокупность клеток (без полости внутри).

Бластуляция

Бластуляция - заключительный период дробления, в который зародыш называется бластулой.

После очередных этапов многократного деления образуется однослойный зародыш с полостью внутри - бластула (греч. blastos — зачаток).

Стенки бластулы состоят из бластомеров, которые окружают центральную полость - бластоцель (греч. koilos — полый). Соединяясь друг с другом, бластомеры образуют бластодерму из одного слоя клеток.

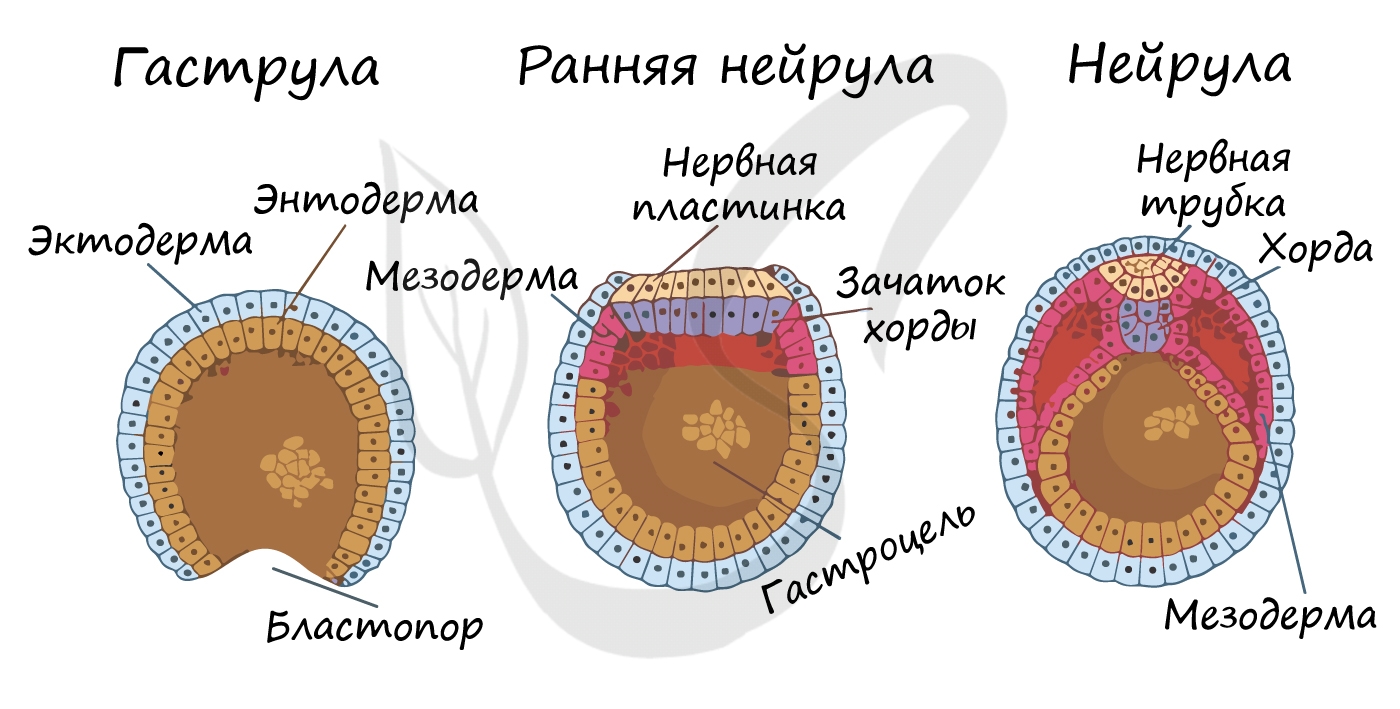

Гаструляция (греч. gaster — желудок, чрево)

Гаструляцией называют стадию эмбрионального развития, в ходе которой клетки, возникшие в результате дробления зиготы, формируют три зародышевых листка: эктодерму, мезодерму и энтодерму.

Стенка бластулы начинается впячиваться внутрь - происходит инвагинация стенки. По итогу такого впячивания зародыш становится двухслойным. Двухслойный зародыш называется - гаструла. Полость гаструлы называется гастроцель (полость первичной кишки), а отверстие, соединяющее гастроцель и внешнюю среду - первичный рот (бластопор).

У первичноротых животных на месте первичного рта (бластопора) образуется ротовое отверстие. К первичноротым относятся: кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие.

У вторичноротых на месте бластопора формируется анальное отверстие, а ротовое отверстие образуется на противоположном полюсе. К вторичноротым относят хордовых и иглокожих (морских звезд, морских ежей).

При впячивании части бластулы (инвагинации) клетки бластодермы мигрируют внутрь и становятся энтодермой (греч. entós — внутренний). Оставшаяся часть бластодермы снаружи называется эктодермой (греч. ἔκτος - наружный).

Между энто- и эктодермой из группы клеток формируется третий зародышевый листок - мезодерма (греч. μέσος — средний).

Нейрула

Эта стадия следует за гаструлой. Ранняя нейрула представляет собой трехслойный зародыш, состоящий из энто-, экто- и мезодермы. На этапе нейрулы происходит закладка отдельных органов.

Важно отметить, что на стадии нейрулы происходит процесс нейруляции - закладывание нервной трубки. Нервная пластинка, образовавшаяся на ранних этапах, прогибается внутрь, при этом ее края сближаются и, замыкаясь, формируют нервную трубку.

Итак, как уже было сказано, на стадии нейрулы закладываются отдельные органы. Эктодерма образует покровный эпителий и нервную пластинку, мезодерма (из которой в дальнейшем появятся все соединительные ткани), энтодерма - окружает полость первичной кишки (гастроцель), образуя кишечник. От энтодермы отшнуровывается хорда.

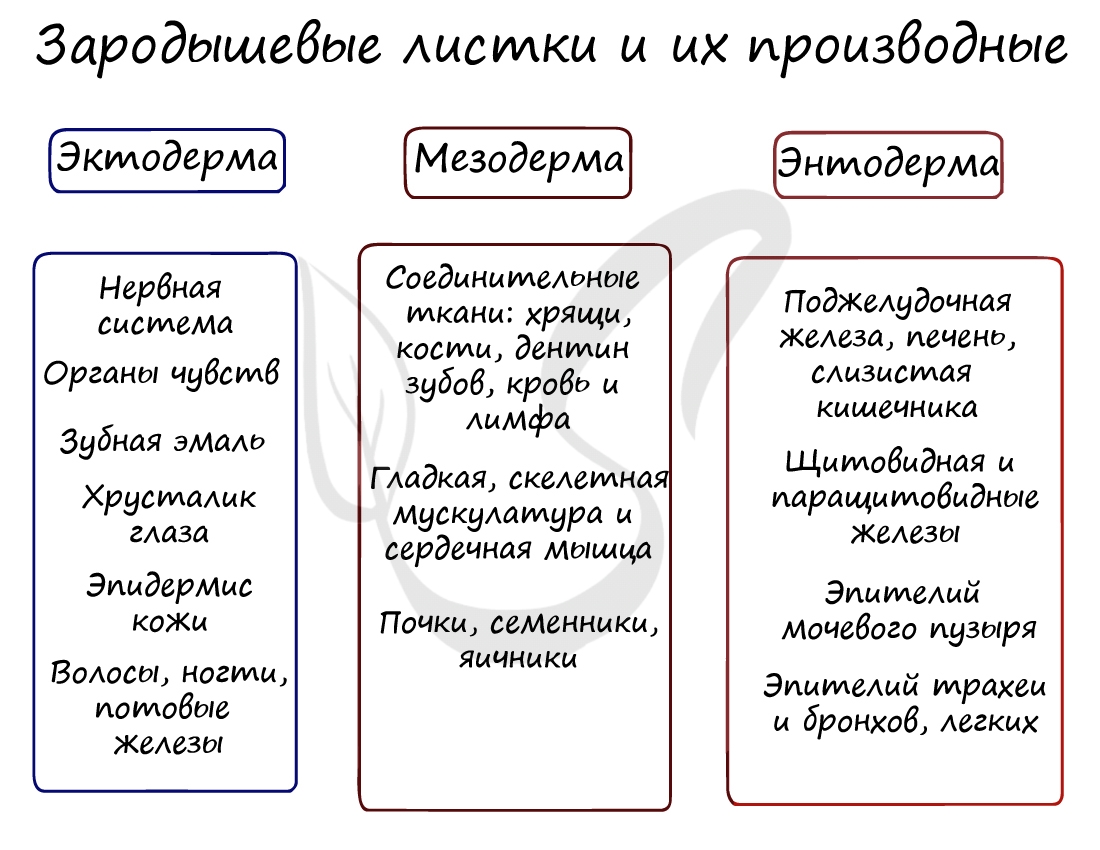

Все три зародышевых листка требуют нашего особого внимания, а также понимания того, какие органы и структуры из них образуются.

Эктодерма (греч. ἔκτος - наружный) - наружный зародышевый листок, образует головной и спинной мозг, органы чувств, периферические нервы, эпителий кожи, эмаль зубов, эпителий ротовой полости, эпителий промежуточного и анального отделов прямой кишки, гипофиз, гипоталамус.

Мезодерма (греч. μέσος — средний) - средний зародышевый листок, образует соединительные ткани: кровеносную и лимфатическую системы, костную и хрящевую ткань, мышечные ткани, дентин и цемент зубов, а также выделительную (почки) и половую системы (семенники, яичники).

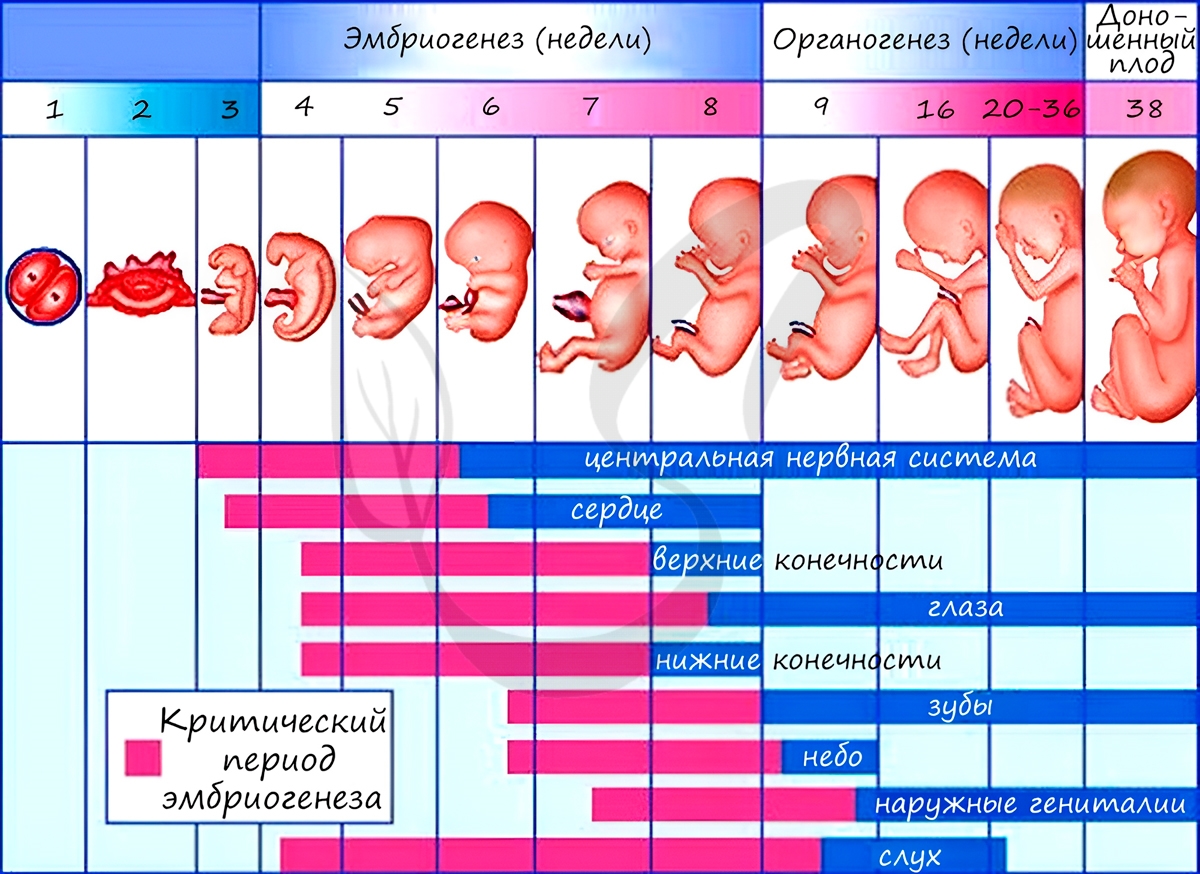

Из зародышевых листков образуются ткани, органы и системы органов. Такой процесс называется органогенезом. В период закладки органов важное значение имеет воздержание матери от вредных привычек (алкоголь, курение), которые могут нарушить процесс дифференцировки клеток и привести к тяжелейшим аномалиям, уродствам плода.

Некоторые лекарства также могут оказывать на плод тератогенный эффект (греч. τέρας — чудовище, урод), приводя к развитию уродств. Периоды закладки органов и система органов вследствие их большой важности носят название критических периодов эмбриогенеза.

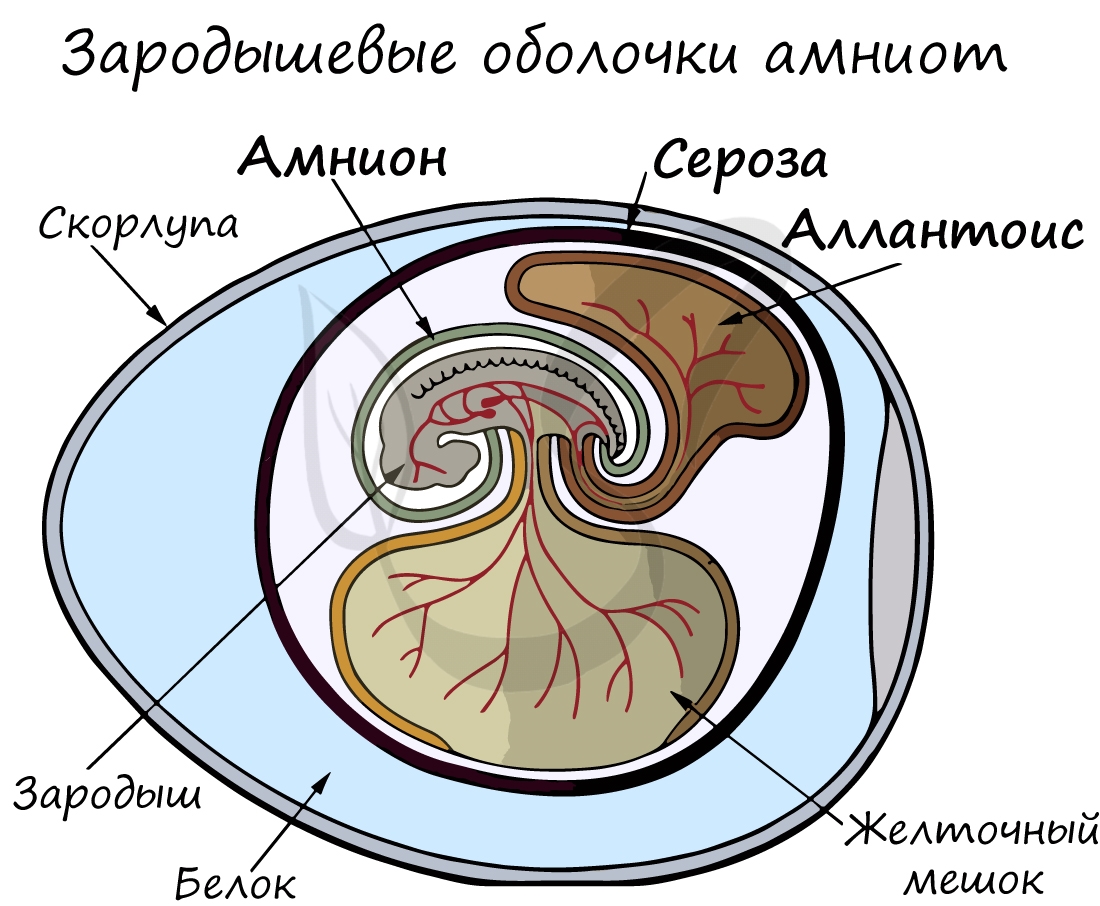

Анамнии и амниоты

Анамнии, или низшие позвоночные - группа животных, не имеющая зародышевых оболочек (зародышевого органа - аллантоиса и амниона). Анамнии проводят большую часть жизни в воде, без которой невозможно их размножение.

К анамниям относятся рыбы, земноводные.

Амниоты - группа высших позвоночных, характеризующаяся наличием зародышевых оболочек. К амниотам относятся пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.

Зародышевый орган, аллантоис, является органом дыхания и выделения.

За счет особых оболочек, развивающихся в ходе эмбрионального развития, амниона и серозы, у амниот формируется амниотическая полость. В ней находится зародыш, окруженный околоплодными водами. Благодаря такому гениальному устройству, амниотам для размножения и развития более не нужно постоянное нахождение в водоеме, они "обрели независимость" от него.

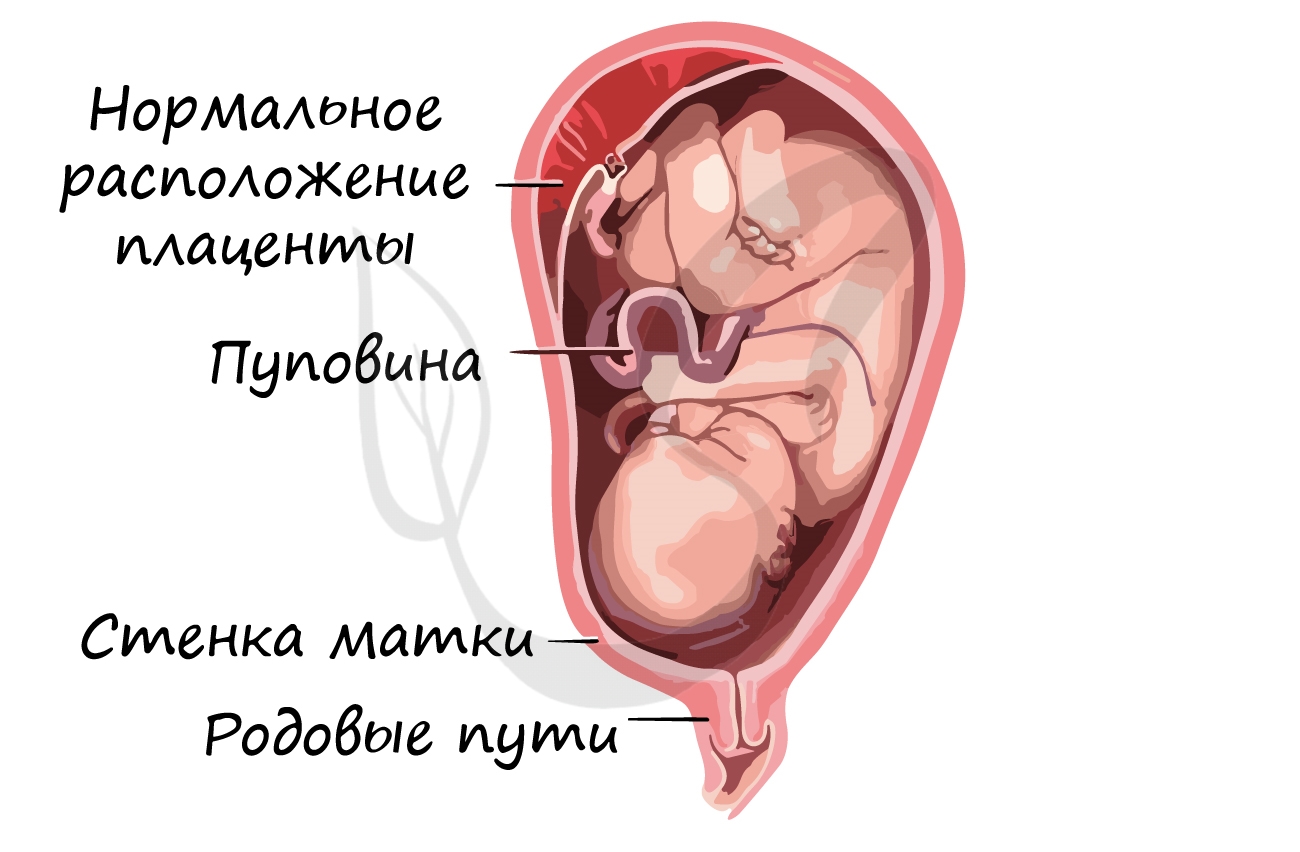

Развитие плода происходит в мышечном органе - матке, которая, сокращаясь во время родов, стимулирует изгнание плода через родовые пути. Питание осуществляется через плаценту - "детское место" - орган, который с одной стороны омывается кровью матери, а с другой - кровью плода. Через плаценту происходит транспорт питательных веществ и газообмен.

Соединяет плаценту и плод особый орган - пуповина, внутри которой проходят артерии, вены.

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Читайте также: