Государственные органы временного правительства реферат

Обновлено: 28.06.2024

ВРЕ́МЕННОЕ ПРАВИ́ТЕЛЬСТВО — высший орган государственной власти и управления в России со 2 (15) марта по 25 октября (7 ноября) 1917 года; возникло в дни Февральской революции в ходе переговоров членов Временного комитета Государственной думы и Исполнительного комитета Петроградского совета. Являясь высшим исполнительно-распорядительным органом, Временное правительство выполняло и законодательные функции. Местными органами власти Временного правительства были губернские и уездные комиссары.

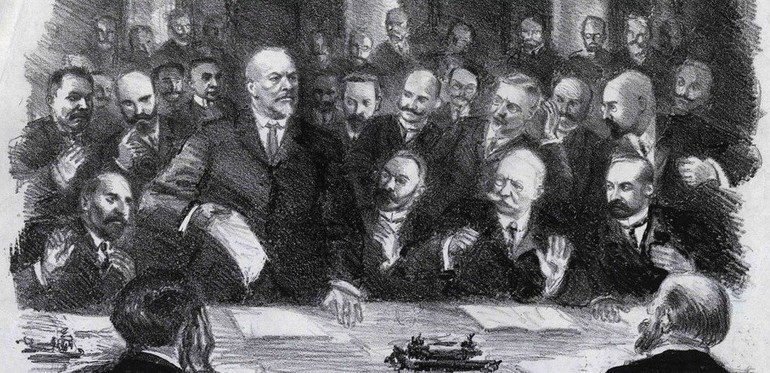

Образование Временного правительства

Стремясь сохранить единство Российского государства Временное правительство отказалось признать право на самоопределение и на автономию за отдельными народами (Финляндия, Украина) до решения этого вопроса Учредительным собранием. Право на государственное отделение было признано по внешнеполитическим соображениям в воззвании от 17 (30) марта за Польшей. Закон от 23 апреля (6 мая) о рабочих комитетах на промышленных предприятиях, формально легализовал повсюду возникшие фабрично-заводские комитеты. В продовольственной политике Временное правительство 25 марта (7 апреля) декларировало введение хлебной монополии. В финансовой области оно заявило 8 (21) марта о принятии на себя всех внутренних и заграничных финансовых обязательств царского правительства. В области внешней политики проводился курс на укрепление связей с союзниками, в особенности с США.

Августовский и Июльский кризисы

Отказ Временного правительства возобновить деятельность Государственной думы, противостояние с Временным комитетом Государственной думы породило проблему легитимности правительства. Вынужденное разрушить правоохранительную систему, Временное правительство не сумело выстроить новый аналогичный механизм, при посредстве которого оно могло бы проводить в жизнь свои постановления. Оно не смогло опереться на возникшие повсеместно после Февральской революции общественные исполнительные комитеты, в состав которых входили делегаты от различных политических сил. Временное правительство передало местную власть специально созданному институту комиссаров. В апреле Г.Е. Львов издал циркуляр, в котором прямо говорилось, что губернскому комиссару присваиваются права и обязанности бывших губернаторов. Новые назначенцы часто не имели необходимого опыта административной работы в обществе. Новая власть изначально не вызывала доверия, а социальная дифференциация общества и обострение политической борьбы вели к поляризации сил между левыми и правыми флангами, постепенно усиливая главных оппонентов Временного правительства — Советы.

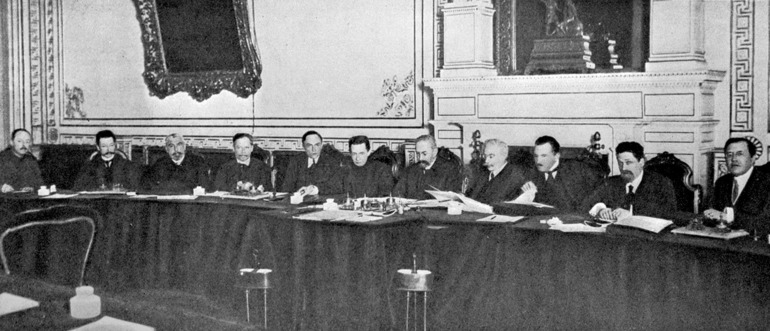

Состав министров Временного правительства

Все составы Временного правительства формировались на коалиционной основе. Всего во всех составах правительства участвовало 39 человек. В целом преобладали либерально мыслящие деятели, что отражалось на всем курсе внутренней и внешней политики. Пребывание на министерских постах было кратковременным, 23 человека исполняли свои обязанности не более двух месяцев. За столь короткий срок они могли решать лишь неотложные текущие дела и никакой работы на перспективу выполнить не могли.

Шестнадцать министров Временного правительства ранее были депутатами Государственной думы разных созывов (И.В. Годнев, А.И. Гучков, И.Н. Ефремов, А.Ф. Керенский, Ф.Ф. Кокошкин, Ф.И. Родичев, П.Н. Милюков, И.Г. Церетели, В.Н. Львов, А.И. Шингарев), руководили фракциями и думскими комиссиями. Восемнадцать человек избирались гласными земств и городских дум. 31 человек имели высшее образование, из них 24 окончили университеты. Двое — С.С. Салазкин и А.И. Шингарев — имели два высших образования, окончив физико-математический и медицинский факультеты. Среди членов правительства были академик С.Ф. Ольденбург, три профессора (А.А. Мануйлов, Н.В. Некрасов, С.С. Салазкин), пять приват-доцентов (М.В. Бернацкий, И.В. Годнев, А.В. Карташев, Ф.Ф. Кокошкин, П.Н. Милюков).

Большинство министров были юристами — 11 человек, врачей, экономистов и инженеров — по четыре, военных — трое, пять человек закончили историко-филологический факультет. По роду занятий на первом месте стояли преподаватели вузов — 8 человек, далее шли промышленники (5), адвокаты (4), землевладельцы (3). Для шестерых министров главным делом жизни была нелегальная партийная работа. Большинство членов Временного правительства находилось в конфликте с самодержавной властью. Десять человек (Н.Д. Авксентьев, К.Л. Гвоздев, П.П. Маслов, П.Н. Милюков, А.М. Никитин, С.Н. Прокопович, С.С. Салазкин, М.И. Скобелев, И.Г. Церетели, В.М. Чернов) прошли через тюрьмы и ссылки, шестеро исключались из учебных заведений (Н.Д. Авксентьев, А.И. Верховский, П.П. Маслов, А.В. Пешехонов, И.Г. Церетели, В.М. Чернов), пять человек лишались права преподавания или были вынуждены оставлять работу в учебных заведениях (А.В. Карташев, Ф.Ф. Кокошкин, А.А. Мануйлов, П.Н. Милюков, С.С. Салазкин), трое (Ф.Ф. Кокошкин, А.В. Пешехонов, Ф.И. Родичев) подвергались административным преследованиям.

По сословной принадлежности 21 человек были дворянами, в том числе трое (Г.Е. Львов, И.Г. Церетели, Д.И. Шаховской) имели титул князя. Выходцами из крестьян были К.Л. Гвоздев и А.В. Карташев. Средний возраст министров составлял 46 лет. Самыми старшими (61 год) были И.В. Годнев и Ф.И. Родичев, самыми молодыми (31 год) — А.И. Верховский и М.И. Терещенко. Двенадцать министров входили в состав масонских организаций.

Дальнейшая судьба членов Временного правительства отразила отношение к революции российской интеллигенции. Шестнадцать бывших министров в той или иной форме сотрудничали с Советской властью, 23 человека эмигрировали и первоначально вели антисоветскую деятельность. В дальнейшем некоторые из них изменили свои взгляды. Контр-адмирал Д.Н. Вердеревский незадолго до своей смерти принял советское гражданство, А.В. Пешехонов работал консультантом в торговом представительстве СССР в Прибалтике, С.Н. Третьяков сотрудничал в эмиграции с советской разведкой и был казнен фашистами.

Временное правительство заявило о своей приверженности принципам демократии, отменило систему сословий, национальных ограничений и т. д. Однако окончательное решение этих и других жизненно важных вопросов было отложено до созыва Учредительного собрания. Внутриполитический курс Временного правительства оказался противоречивым, непоследовательным. Сохранялись все основные органы центрального… Читать ещё >

Временное правительство у власти ( реферат , курсовая , диплом , контрольная )

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Введение

Создание Временного правительства. Двоевластие Состав Временного правительства Законодательная политика Временного правительства Апрельский кризис Временного правительства Второй, июньский кризис Июльский кризис Временного правительства. Конец двоевластия Выступление генерала Л. Г. Корнилова и общенациональный кризис Общенациональный кризис — причина Октябрьской революции Заключение Список использованной литературы

Введение

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, высший орган власти и управления в России со 2 марта по 25 октября 1917. Возникло в дни Февральской революции в ходе переговоров членов Временного комитета, Государственной думы и Исполнительного комитета Петроградского Совета.

Создание Временного правительства. Двоевластие

Временное правительство объявило о своем намерении осенью 1917 г. созвать Учредительное собрание, которое должно было решить все важнейшие вопросы, стоявшие перед российским обществом. До созыва такого собрание Временное правительство считало себя не в праве решать вопросы о форме государственного устройства и форме правления. Таким образом, можно сказать, что в период между двумя революциями 1917 г. в России существовала переходная от монархии к республике форма правления. В марте 1917 г. по указанию Временного правительства был образован орган, ответственный за разработку законодательства — Юридическое совещание. Совещание в свою очередь образовало комиссию, которой было поручено разработать проект российской конституции. В проекте предусматривалось существование президента и двухпалатного парламента. Республика, с учетом специфики российской государственности, предполагалась президентская.

Состав Временного правительства

Следует отметить, что почти все министры принадлежали к элите дореволюционной России. 16 человек, то есть 42% прошло школу российского парламентаризма (И.В. Годнев, А. И. Гучков , И. Н. Ефремов , А. Ф. Керенский , Ф. Ф. Кокошкин и др.). Во все четыре состава Государственной думы входил Ф. И. Родичев . 4 министра ранее были руководителями фракций в Государственной думе (Ефремов, Керенский, Милюков, И.Г. Церетели). Годнев, В. Н. Львов и А. И. Шингарев были председателями думских комиссий. 18 человек избирались гласными земств и городских дум. 31 человек имели высшее образование, из них 24 окончили университеты. Двое — С. С. Салазкин и Шингарев — имели два высших образования, закончив физико-математический и медицинский факультеты. Среди членов правительства были: один академик (С.Ф. Ольденбург), три профессора (А.А. Мануйлов, Н. В. Некрасов , Салазкин), пять приват-доцентов (М.В. Бернацкий, Годнев, А. В. Карташев , Кокошкин, Милюков). Годнев и Салазкин имели степень доктора медицины, Мануйлов — доктора политэкономии, Н. Д. Авксентьев получил степень доктора философии в Германии.

По образованию в составе правительства больше всего было юристов — 11 человек, врачей, экономистов и инженеров — по четыре, военных — трое, 5 человек закончили историко-филологический факультет. По роду занятий на первом месте стояли преподаватели вузов — 8 человек, далее шли промышленники (5), адвокаты (4), землевладельцы (3) и т. д. Для шестерых главным делом жизни была нелегальная партийная работа.

Большинство членов Временного правительства находилось в конфликте с самодержавной властью. 10 человек (Авксентьев, Гвоздев, П. П. Маслов , Милюков, Никитин, С. Н. Прокопович , Салазкин, Скобелев, Церетели, В.М. Чернов) испытали тюремное заключение и ссылки, 6 человек исключались из учебных заведений (Авксентьев, А. И. Верховский , Маслов, А. В. Пешехонов , Церетели, Чернов), 5 человек лишались права преподавания или были вынуждены оставлять работу в учебных заведениях (Карташев, Кокошкин, Мануйлов, Милюков, Салазкин), 3 (Кокошкин, Пешехонов, Родичев) подвергались административным преследованиям.

По сословной принадлежности 21 человек были дворянами, в том числе трое (Г.Е. Львов, Церетели и Д.И. Шаховской) имели титул князя. Выходцами из крестьян были Гвоздев и Карташев.

Дальнейшая судьба членов Временного правительства как зеркало отразила отношение к революции российской интеллигенции. 16 бывших министров в той или иной форме сотрудничали с Советской властью, 23 человека эмигрировали и первоначально вели активную антисоветскую деятельность. В дальнейшем некоторые из них изменили свои взгляды. Контр-адмирал Д. Н. Вердеревский незадолго до своей смерти принял советское гражданство, Пешехонов работал консультантом в торгпредстве СССР в Прибалтике, крупный предприниматель С. Н. Третьяков сотрудничал в эмиграции с советской разведкой и был казнен фашистами.

Законодательная политика Временного правительства

Задачи партий: Кадеты поставили задачу европеизации России, путём создания сильной государственной власти. Они считали, что главную роль в стране должна играть буржуазия, и настаивали на необходимости победить в войне. По их мнению, именно победа должна объединить страну. А все вопросы нужно решать после победы. Меньшевики провозглашали власть как всенародную, общенациональную и общеклассовую. Главное — создать власть, опираясь на коалицию сил, не заинтересованных в реставрации монархии. Эсеры: Правые эсеры. Взгляды правых эсеров практически не отличались от взглядов меньшевиков. Эсеры центра. Их взгляды склонялись к правым эсерам. А также они считали, что февральская революция — апогей революционного процесса и освободительного движения; в стране должно наступить гражданское согласие, примирение всех сил и слоёв общества для проведения социальных реформ. По этому в мартовском Обращении к населению России правительство заявило, что считает своим долгом еще до созыва Учредительного Собрания начать реорганизацию государственного строя на новых принципах свободы, законности, равноправия.

Одним из основных законодательных актов, изданных Временным правительством является Декларация от 3 марта 1917 года. В декларации Временного правительства от 3 марта 1917 года были провозглашены гражданские свободы, распрстранённые и на военнослужащих, амнистия осужденным по политическим делам, отмена национальных и религиозных ограничений и некоторые другие нововведения. Одновременно был санкционирован арест Николая II, ряда высших чиновников и генералов. Для расследования их действий 4 марта учреждается Чрезвычайная следственная коммиссия.

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА Граждане!

Временный комитет членов Государственной думы при содействии и сочувствии столичных войск и населения достиг в настоящее время такой степени успеха над темными силами старого режима, который дозволяет ему приступить к более прочному устройству исполнительной власти… В своей настоящей деятельности кабинет будет руководствоваться следующими основаниями:

1. Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том числе: террористическим покушениям, военным восстаниям и аграрным преступлениям и т. д.

2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых военно-техническими условиями.

3. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений.

4. Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны.

5. Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления.

6. Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.

7. Неразоружение и невывоз из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении.

8. При сохранении строгой военной дисциплины в строю и при несении военной службы — устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставляемыми всем остальным гражданам. Временное правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедления по осуществлению вышеизложенных реформ и мероприятий.

Председатель Гос. думы М. Родзянко.

Председатель Совета министров кн. Львов.

Министры: Милюков, Некрасов, Мануйлов, Коновалов, Терещенко, Львов В., Шингарев, Керенский.

Известия Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. 1917 год. № 4 (3 марта).

В течение марта 1917 г. Временное правительство издало серию декретов и распоряжений, направленных на демократизацию страны.

6 марта правительство издало декрет об амнистировании всех лиц, осужденных по политическим мотивам.

12 марта был издан декрет об отмене смертной казни, которая заменялась по особо тяжким уголовным делам 15-летней каторгой.

18 марта была объявлена амнистия осужденным по уголовным причинам. Из мест заключения было освобождено 15 тыс. заключенных. Это вызвало всплеск преступности в стране.

18−20 марта была издана серия декретов и постановлений об отмене вероисповедных и национальных ограничений.

Были отменены также ограничения в выборе места жительства, правах собственности, провозглашалась полная свобода занятий, женщины уравнивались в правах с мужчинами.

Был принят самый демократичный закон о выборах в Учредительное собрание: всеобщие, равные, прямые при тайном голосовании.

На основании всего этого можно утверждать, что Россия на какое-то время превратилась в самую демократичную страну в мире.

Временное правительство приступило к планомерному всестороннему государственному регулированию экономической жизни и трудовых отношений с тем, чтобы защитить интересы общества в целом перед лицом личных выгод, групповых и классовых интересов. В связи с этим начинает формироваться централизованная система государственных регулирующих органов. В апреле 1917 года принято решение о создании системы земельных комитетов для разрешения текущих вопросов сельскохозяйственной политики. 5 мая 1917 г. было учреждено Министерство продовольствия для регулирования производства, потребления, цен на продукты и предметы первой необходимости. В июне 1917 г. правительство создает Экономический совет (орган, возглавляющий всю регулирующую систему) и Главный экономический комитет (исполнительный орган). Главный экономический комитет обладал правами устанавливать планы снабжения, распределения, заготовок, перевозок продукции, нормировать цены, назначать реквизиции. Таким образом, созданные экономические регулирующие органы призваны были обеспечить связь производства и потребления за счет обезличения производимых продуктов, что достигалось путем изъятия в централизованный фонд продукции и перераспределения ее сообразно государственным приоритетам.

Особого внимания заслуживает учрежденное 5 мая 1917 г. Министерство труда. За время своего существования оно обеспечило принятие целого ряда важнейших законов: о биржах труда, примирительных учреждениях, об обеспечении рабочих на случай болезни, о запрещении ночной работы женщин и детей. Министерство труда приложило немало усилий для налаживания переговорного процесса между трудом и капиталом. Его представители выступали посредниками между рабочими и предпринимателями в конфликтных ситуациях и способствовали заключению компромиссных соглашений между ними по вопросам повышения заработной платы, найма и увольнения (5, "https://referat.bookap.info").

В 1917 г. широкая общественность в России была убеждена, что только всероссийское представительное собрание могло адекватно решить вопрос о власти. Однако выбор в Учредительное Собрание задерживались из-за технических трудностей, связанных с отсутствием механизма выборов и органов, способных их провести. Назначенные Временным правительством сроки (17 сентября — выборы, 30 сентября — созыв Учредительного Собрания) представлялись нереальными.

Существенным изменениям в этот период подверглась структура государственных органов. В первый же месяц после революции была повсеместно ликвидирована полиция, отдельный корпус жандармов, охранные отделения и Особое присутствие Сената.

В марте была создана Чрезвычайная следственная комиссия по расследованию должностных преступлений представителей чиновничьей аристократии. Скромные итоги деятельности этой комиссии объясняются отсутствием состава преступления в деятельности упомянутых чиновников по существовавшим нормативноправовым документам.

После свержения самодержавия и установления двоевластия полем противоборства между Временным правительством, с одной стороны, Советами с другой, и поддерживающими их политическими силами встали острейшие проблемы российской действительности — вопросы власти, войны и мира, аграрный, национальный, выхода из экономического кризиса.

Апрельский кризис Временного правительства

Второй, июньский кризис

Внутренняя и внешняя политика 1-го коалиционного правительства (6 мая- 2 июля) вызвали новый взрыв недовольства.

Июльский кризис Временного правительства. Конец двоевластия

Выступление генерала Л.Г. Корнилова и общенациональный кризис

Генерал Корнилов, являясь сторонником жесткого курса, совместно с комиссарами Временного правительства при Ставке Б. В. Савинковым и М. М. Филоненко разработал особую записку (доклад) для правительства. В записке требовалось восстановить в полной мере дисциплинарную власть, запретить митинги в армии, распространить смертную казнь на тыловые части, создать для расформирования неповинующихся частей концентрационные лагеря, объявить на военном положении железные дороги, большинство заводов и шахт. Однако Керенский, не отвергая в целом основные положения записки, считал, что проведение их в жизнь вызовет возмущение народа, что еще более усугубит положение правительства.

Когда все это стало известно Временному правительству, оно объявило генерала мятежником. Войсковые комитеты Западного фронта блокировали Ставку, а Юго-Западного фронта произвели аресты высших начальников. ЦК РСДРП призвал рабочих и солдат Петрограда на защиту революции. На пути движения 3-го конного корпуса строились заграждения, разбирались рельсы. На вооружение трудового Петрограда было передано из арсенала более 20 тыс. винтовок, что позднее сыграло решающую роль в организации Октябрьского вооруженного восстания. К 30 августа корниловские части были остановлены, в них началось разложение. 1 сентября Временное правительство арестовало Корнилова. Верховным Главнокомандующим был назначен А. Ф. Керенский , одновременно он возглавил Совет пяти (Директорию), которому Временное правительство передало власть. Попытка правого государственного переворота оказалась неудачной. В результате еще более окрепли левые силы, составив новую реальную опасность для Временного правительства. 1 сентября Россия была провозглашена Российской Республикой, но это не смогло изменить дальнейший ход революции.

Общенациональный кризис — причина Октябрьской революции

Основной особенностью исторического развития России весной-осенью 1917 г. было нарастание общенационального кризиса. Он проявился в обострении экономического кризиса, локаутах промышленников, росте стачечного движения, погромах в деревне, волнениях в армии, усилении национального и регионального сепаратизма.

На почве голода часто происходили и солдатские волнения. Бспьшую известность получил бунт солдат ташкентского гарнизона (12−24 сентября 1917 г.)

Некоторые города осенью 1917 г. уже находились во власти Советов. На фронте, в действующей армии солдаты требовали устранить высший командный состав, замешанный в корниловском выступлении, наладить продовольственное снабжение. Главным же стало требование мира. В сентябре пала Рига, немцы захватили Рижский залив. Под угрозой оказался Петроград. Руководство страны обсуждало план перевода столицы в Москву; противники правительства заговорили об измене, планах сдачи революционной столицы немцам, ускорили подготовку к свержению правительства.

Заключение

Пришедшее на смену самодержавия Временное правительство также оказалось неспособным решить наиболее сложные задачи, стоящие в то время перед обществом. Вся социокультурная реальность страны противоречила либеральному курсу новой власти. Либеральные идеи пришли в Россию с Запада, требовали радикальной ломки сложившейся здесь системы ценностей и шли в противоречие со многими чертами национального характера и историческими традициями.

Действовать Временному правительству приходилось в сложных условиях. Продолжалась первая мировая война, общество устало от войны, от тяжелого социально — экономического положения и ждало от Временного правительства быстрого решения всех проблем — окончания войны, улучшения своего экономического положения, раздачи земли и т. д. У власти была буржуазия. На мой взгляд, одной из причин ее драматичного положения стало то, что она была слаба в политическом смысле, т. е. не научилась пользоваться властью в интересах всего общества, не обладала искусством социальной демагогии, не могла обещать решения тех вопросов, которые в тех исторических условиях были невыполнимы.

Временное правительство не решило ни одного важнейшего вопроса, стоявшего перед страной, практически все его начинания закончились неудачей. Причины этих неудач в следующем:

1) Временное правительство не знало и не понимало основные нужды народа.

2) В деятельности Временного правительства отчетливо видна боязнь ответственности, стремление отложить решение всех главных вопросов до Учредительного собрания. С этим прямо связана политика полумер и оттяжек. Правительство рассуждало и согласовывало там, где нужно было действовать решительно.

3) Правительство стремилось быть хорошим для всех. В результате на практике правительство сохраняло существующее положение, а это означало деятельность в интересах крупных предпринимателей и землевладельцев и против интересов рабочих и крестьян. Впрочем, ничего иного от правительства такого классового состава и ждать было нельзя.

В результате постоянно колеблющееся, подвергающееся нападкам и справа и слева, вынужденное оглядываться на Петроградский Совет и ВЦИК правительство на глазах утрачивало реальную силу и народное доверие. Оно было неспособно реально облегчить положение народных масс. Такое правительство ждал неизбежный и заслуженный крах.

Разочаровавшийся во Временном правительстве народ поддержал взятие власти партией большевиков.

Список использованной литературы

1. Исаев И. А. История государства и права России. — М.: Юрист, 1999.

2. Лошнов В. Т. , Сазонов В. В. // Нужно ли было идти от Февраля к Октябрю? // Диалог. — 1991, № 2.

3. Васюков В. С. Внутренняя политика России накануне Февральской революции: 1916 — февраль 1917 г. — М., 1989.

4. Аврех А. Я. Царизм накануне свержения. — М., 1989.

5. Гайда Ф. А. Февраль 1917 г.: революция, власть, буржуазия //Вопросы истории. — 1996, № 5 — 6.

6. Долгачев И. Н. Февральская Буржуазно-Демократическая революция. — М.: © ® DIN Print, 1995

7. Козлов В. А. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государства. — М., 1991.

8. Деникин А. И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии, февраль-сентябрь 1917 г. — М., 1991.

После свержения монархии в России сложилась своеобразная ситуация, которая называлась двоевластием. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, обладая массовой опорой и вооруженной силой, не хотел брать власть в свои руки, поэтому было создано Временное правительство 1917 года. Это был высший государственный орган, который управлял страной до 25 октября (7 ноября) 1917 года.

История создания

В конце февраля 1917 года указом императора работа Государственной думы была прекращена. 27 февраля появился Временный комитет, руководил которым октябрист Родзянко. Этот орган должен был заняться восстановлением общественного порядка в стране.

Практически комитет не имел полной власти, так как солдаты и рабочие поддерживали Петросовет, а в местных Советах в основном влияние оказывали эсеры и меньшевики. 1 марта состоялось собрание Временного комитета, в котором участвовали представители:

- Центрального комитета Конституционно-демократической партии;

- Бюро Прогрессивного блока;

- Петроградского совета.

В результате заседания был согласован и утвержден первый состав Временного правительства 1917, которое возглавлял князь Г. Е. Львов. Контроль за функционированием этого органа осуществляли Советы, пользовавшиеся огромным влиянием и авторитетом у народа. Цель первого кабинета министров была направлена на создание капиталистической и либеральной России.

В свою очередь, деятельность Петроградского совета была ориентирована на создание прямой революционной власти народных масс. Но советское влияние считалось очень неустойчивым, так как оно напрямую зависело от общественного мнения и перемены настроений на местах.

Кабинет министров

После свержения царя основной политической силой считался Петроградский совет, который сыграл основную роль в создании правительства. После переговоров между Исполкомом Петросовета и Временным комитетом началось формирование первого состава кабинета министров. При этом будущее буржуазное правительство приняло ряд условий совета, ставших частью новой программы. Было образовано 11 министерств:

Кабинет практически полностью повторял устройство правительства при царе. В первый состав в основном вошли представители буржуазного сословия и крупных помещиков.

Члены партии кадетов имели важное значение для создания структуры кабинета и определения политического направления.

Министры работали совместно с буржуазными группами, которые появились во время войны. Управленцы старались сохранить царский государственный аппарат, но в состав организаций все больше входило представителей Советов, профсоюзов и других общественных объединений.

Деятельность руководства страны

3 марта 1917 года вышла декларация руководства страны с первой программой, которая через 3 дня была представлена народным массам. Таблица мероприятий Временного правительства 1917 года описывает основные направления его деятельности.

| Область внедрения | Описание |

| Демократизация общества | Декларирование демократических прав и свобод. Отмена смертной казни. Освобождение политических заключенных. Предоставление политических прав женщинам. Демократизация армии |

| Управление государством и судопроизводство | Отмена монархии, провозглашение республики. Преобразование органов власти, введение комиссаров правительства. Подготовка к выборам в Учредительное собрание. Утверждение закона о местном управлении. Предоставление автономии Финляндии. Формирование независимых судов и судей |

| Социально-экономическое законодательство и трудовые отношения | Принятие восьмичасового рабочего дня. Повышение зарплаты на 20—25%. Образование арбитражных судов для решения трудовых споров. Принятие законов о профсоюзах и кооперативах |

| Аграрный вопрос | Передача земли в пользование гражданам, которые ее обрабатывают |

| Внешняя политика | Доведение войны до победы. Соблюдение всех договоров, подписанных в царское время. Увеличение внешних займов |

Временное правительство произвело арест императорской семьи и доставило ее в Царское Село. В России были отменены все сословия, а население стало гражданами. Были легализованы все социалистические и анархистские партии, ряды которых пополнялись возвращающимися политическими ссыльными.

Из полицейских сформировали милицию, была создана продовольственная комиссия для контроля снабжения населения.

Хронология событий

В период функционирования правительства большевики постоянно старались довести до граждан его негативную политику. Еще в апреле Ленин предложил программу перехода от буржуазно-демократической к социалистической революции и доказал вероятность ее совершения мирным путем. Росло возмущение рабочих и солдат, стали частыми выступления против руководства страны, которые вызвали кризисы Временного правительства 1917 года.

Первый коалиционный состав

Кризис в апреле обусловил возникновение первого коалиционного правительства. Возмущение масс заставило вывести из кабинета Милюкова, Гучкова и назначить шестерых представителей от социалистов. Руководство распределилось следующим образом:

Новый состав практически не изменил буржуазную природу власти, преобразовав только форму действия.

Крупной буржуазии пришлось делить управление страной с представителями мелкой буржуазии и министрами-социалистами. Эсеры и меньшевики, несущие ответственность за деятельность руководства, гарантировали восстановление хозяйства в стране, подготовку аграрной реформы, развитие демократии в армии и т. д.

В декларации, которую приняли министры, кратко отмечалось стремление правительства к достижению скорейшего мира. Но в действительности оно направило на фронт практически неподготовленную армию, которая не хотела воевать. По другим пунктам декларации практически ничего не было сделано, поэтому возмущение масс работой буржуазного руководства проявилось во время демонстрации в июне 1917 года.

Июльский кризис

Причинами возникновения июльского кризиса считаются последние провальные события на фронте и обострение во внутренней политике. В России было ликвидировано двоевластие, и установлена диктатура контрреволюционной буржуазии. В начале июля три министра (Шингарев, Мануйлов и Шаховский) подали в отставку, а чуть позже ушел и председатель правительства Львов.

На его место назначили Керенского, который одновременно оставался военным и морским министром. Эсеры и меньшевики наделили аппарат Керенского неограниченными полномочиями, а Советы отошли от управления страной. В результате стало невозможно осуществить мирный переход власти в их руки, поэтому большевики спланировали уничтожение буржуазного руководства вооруженным путем.

Министры во главе с Керенским всячески пытались помешать проведению революции. Правительство выпустило постановление об аресте Ленина, было принято решение о роспуске Петроградского гарнизона, который участвовал в июльской демонстрации. В то же время на передовой была введена смертная казнь, и организованы военно-революционные суды.

Образованное в конце июля второе коалиционное правительство полностью перешло к открытой военной диктатуре. Руководство передало министру внутренних дел особые права по борьбе с революцией. Главнокомандующий генерал Корнилов требовал от кабинета министров наращивания военной мощи.

Одновременно осуществлялось давление на руководство страны со стороны Великобритании, Франции и США. В конце августа недовольная национальной политикой министров реакционная буржуазия во главе с Корниловым начала мятеж, который подавили большевики.

Крах правительства

После подавления мятежа в стране наступил самый длительный и сильный кризис в правительстве. Для преодоления этой ситуации в сентябре 1917 года руководство страной перешло к Совету пяти. В орган входили пять министров:

- главой назначили Керенского;

- военное министерство возглавил Верховский;

- Терещенко руководил Министерством иностранных дел;

- морское ведомство подчинялось Вердеревскому;

- Министерство связи возглавил Никитин.

Положительных результатов не удалось достичь, а острый кризис не был ликвидирован. С наступлением осени в России ухудшилось хозяйственное положение, а министры усиленно увеличивали выпуск бумажных денег.

Если весной в обороте насчитывалось 9,9 млрд рублей, то в начале осени эта сумма достигла 15,4 млрд. Общая задолженность России выросла до 50 млрд рублей, что привело власть к острому кризису, из-за чего руководящие партии уже не могли управлять страной.

Назрели все предпосылки социалистической революции, которая была проведена партией большевиков в ночь на 26 октября 1917 года. Все руководство, кроме Керенского (ему удалось бежать), было арестовано, а власть перешла к Советам во главе с Лениным.

Деятельность Временного правительства охватывает относительно небольшой по времени, но очень важный этап в истории России, с марта по октябрь 1917 года.

Бурные события Февральской революции в Петрограде привели к отречению Николая II и созданию первого в России правительства, вставшего на путь либеральных преобразований. Временное правительство провозгласило политические свободы, права граждан, ликвидировало все сословные привилегии, национальные ограничения, карательные учреждения, отменило репрессивное законодательство, выпустило из тюрем и ссылки политических заключенных и др. Переход России к либерализму произошел в тяжелое время. Три года страна вела войну против Германии и ее союзников, которая привела к тяжелейшему экономическому и политическому кризису, народ устал от войны, продолжать ее становилось все труднее. С каждым днем острее вставал вопрос о снабжении населения и действующей армии продовольствием, что заставляло Временное правительство прибегать к экстренным мерам. Различные политические силы, прежде всего крайнего толка, оказывали сильное давление на Временное правительство. Левые создали свои параллельные органы власти — Советы рабочих и солдатских депутатов— и до июльских событий Временному правительству пришлось действовать в условиях двоевластия. В свою очередь правые, опираясь на верхушку армии, требовали наведения порядка в стране. Действия правых привели к корниловскому мятежу, серьезно подорвавшему влияние Временного правительства.

Актуальность данной темы состоит в том, что именно с этого исторического периода происходят кординальные изменения в органах государственного управления и страны в целом.

Предметом исследования является политический строй России марта-октября 1917 г., а так же аппарат местного и центрального управления этого времени.

Коренные вопросы революции продолжали оставаться нерешенными, быстро развивался процесс левения масс, углублялась дифференциация населения. Возникло три самостоятельных социально разнородных потока — буржуазно-помещичий, центристский и леворадикальный.

Партия социалистов-революционеров насчитывала 700 тыс. человек (по другим данным, в мае 1917 г. — 1 млн.). Издавала 58 газет, имела 436 организаций. Лидеры В. М. Чернов (центр) — организатор и ветеран партии, автор ее программы, А.Ф. Керенский (правый), М. А. Спиридонова (левый фланг). На майском III съезде эсеры поддержали меньшевиков по вопросу о власти (выступили за коалицию, выражаясь современным языком, — за консенсус классов и партий) и по отношению к войне.

Опыт революций свидетельствует, что все они завершаются установлением авторитарного режима. Общественное мнение в России уже весной 1917 г. также склонялось к идее диктатуры, которая должна прийти из буржуазно-помещичьего стана, который обладал большими богатствами. Однако диктатура могла прийти и из леворадикального лагеря. Ухудшение жизни народа создавало такую предпосылку, особенно после того, как идейными вождями рабочих и солдат стали большевики. Однако диктатуру мог породить и собственно демократический лагерь, хотя эта часть общества менее других была заинтересована в таком исходе.

Несмотря на то, что Февральская революция была направлена против войны, в марте 1917 г. широкие слои населения охватил на некоторое время связанный с ней патриотический подъем. Существовала еще одна управленческая проблема. При Временном правительстве продолжала действовать петровская Табель о рангах. Однако отстранение дворянской элиты от управления, новые задачи организации власти породили острую проблему государственного строительства — нехватку кадров новой генерации, имевших управленческую подготовку, для осуществления государственной службы в новых условиях.

Весной 1917 г. сформировался управленческий блок, который лежал в основе действия государственного механизма вплоть до Октября 1917 г. В органах власти на местах, общественных организациях, а затем и во Временном правительстве образовался оборонческий блок меньшевиков и эсеров, находившихся в коалиции с кадетами. Этот блок управлял Россией в период с февраля по октябрь 1917 г.

Главная задача правительства, его аппарата, государственно мыслящих деятелей состояла в разработке антикризисного управления страной — особой системы управления, характерной для многоукладной рыночной экономики страны со сложной социально-классовой структурой. Такая система должна была учитывать приоритеты, специфику и менталитет России, нужна была особая управленческая парадигма, основанная на новой стратегии менеджмента, включающей все функции управления (планирование, анализ, регулирование, контроль), решение проблемы кадров управленцев и стимулирование их активности как государственных деятелей. Антикризисное управление должно было базироваться на передовой теории, вобравшей все лучшее, что было в отечественной и зарубежной практике.

На частном совещании депутатов Думы 27 февраля из 19 выступивших только 6 высказались за взятие власти Думой и тем самым за возобновление ее деятельности. Благодаря кадетскому давлению Дума так и не решила возобновить свои заседания, а вместо этого был создан Временный комитет Государственной думы (ВКГД), хотя М.В. Родзянко продолжал вынашивать планы превращения ВКГД в Верховный комитет, который бы стоял над Временным правительством и Советом.

При рассмотрении вопроса о формировании новой управленческой элиты буржуазно- демократического государства целесообразно отметить такое явление, как относительно быстрая адаптация высшей царской бюрократии к новому строю.

Парадокс русской жизни состоял в том, что буквально с первых часов существования Временного правительства прежняя элита, еще совсем недавно олицетворявшая самодержавную монархию, стала одной из наиболее надежных опор буржуазно-демократического режима. Такое безусловное признание Временного правительства царской элитой, ее инверсия объясняются следующими причинами:

Читайте также: