Физические основы реографии реферат

Обновлено: 28.06.2024

Реография – неинвазивный метод исследования кровоснабжения органов, в основе которого лежит принцип регистрации изменений электрического сопротивления тканей в связи с меняющимся кровенаполнением. Чем больше приток крови к тканям, тем меньше их сопротивление. Для получения реограммы через тело пациента пропускают переменный ток частотой 50-100кГц, малой силы (не более 10 мкА), создаваемый специальным генератором.

Принципиальная разработка реографической методики принадлежит Н. Манн (1937). В дальнейшем методика (электроплетизмография, импеданс-плетизмография) получила развитие в работах А. А. Кедрова и Т. Ю. Либермана (1941 – 1949) и др. Детальная разработка и внедрение в клиническую практику метода реографии связано с именами австрийских исследователейW.Holzer, К.Polzer иA.Marko. Им же принадлежит по существу первая монография (Rheokardiographie,Wien, 1946), в которой авторы не только осветили технические стороны метода (электрические схемы аппарата, варианты генератора переменного тока и др. ), но и представили результаты клинического использования реографии при различных заболеваниях сердечно сосудистой системы. Существенный вклад в разработку метода реографии внес Ю.Т. Пушкарь, создавший отечественную конструкцию аппарата и изменивший методику регистрации реограммы (прекардильная реокардиография). В настоящее время доказано клиническое значение применения метода реографии.

В зависимости от конкретной клинической задачи меняется зона исследования, и соответственно место наложения электродов. Поэтому различают реографию легких, сосудов мозга (реоэнцефалография), сосудов конечностей (реовазография) и др.

Принципиальной основой метода реографии является зависимость изменений сопротивления от изменений кровенаполнения в изучаемом участке тела человека. Другими словами, изучаются пульсовые колебания электрического сопротивления.

Более полное представление о пульсовых колебаниях электрического сопротивления получают при учете (соотношении) базового сопротивления исследуемого участка (т. е. суммарного сопротивления тела зондирующему току с частотой 50–100 кГц). Полный импеданс (сопротивление) состоит из двух величин, постоянный или базовый импеданс, обусловленный общим кровенаполнением тканей и их сопротивлением, и переменный или пульсовой импеданс, вызванный колебаниями кровенаполнения во время сердечного цикла. Величина пульсового импеданса ничтожно мала и составляет не более 0,5 % общего импеданса. Вместе с тем пульсовой импеданс составляет объект изучения для реографии.

При биполярной методике накладывают 2 электрода, каждый из которых одновременно является токовым и измерительным, электроды фиксируют на соответствующем участке тела. Для снижения контактного сопротивления между электродом и кожей используются те же приемы, что и при записи ЭКГ. При использовании тетраполярной методики участок исследования ограничивают парой измерительных электродов, а возникшее в них напряжение снимают с помощью другой пары электродов, расположенных кнаружи по отношению к первой (токовые). Тетраполярная методика более точна, ибо резко (до минимума) снижается влияние контактного сопротивления (нет необходимости накладывать прокладки, смоченные растворами солей или щелочей, а также пользоваться электродной пастой) и электродной поляризации. Это позволяет с высокой степенью точности измерить импеданс глубинных тканей. Кроме того, достаточно точно получаемые сведения о базисном импедансе позволяют дать количественную оценку основным гемодинамическим показателям ударному и минутному объемам кровообращения.

Запись реограмм производится в теплом помещении через 1,5–2 ч после приема пищи или натощак, в положении лежа на спине после 15–20-минутного отдыха. Одновременно с двумя реограммами (основной и дифференциальной). Записывается ЭКГ во II стандартном отведении и иногда ФКГ в V точке или над верхушкой на одном из среднечастотных диапазонов. Желательно регистрацию реограммы производить на задержке дыхания при неполном выдохе. Запись производят при скорости движения лентопротяжного механизма 25–50 мм/с (реже – 100 мм/с). Необходимо следить за калибровочным сигналом (0,1 Ом=10 мм).

Реограмма – это кривая, отражающая пульсовые колебания электрического со противления. При увеличении кровенаполнения имеет место возрастание амплитуды кривой и наоборот, другими словами, регистрируется динамика импеданса в обратной полярности. На реограмме (рис. 1) различают систолическую и диастолическую части. Первая обусловлена притоком крови, вторая связана с венозным оттоком.

Качественная и количественная оценка реограмм сводится к измерению и описанию амплитудных и временных отрезков кривой, которые отражают состояние тонуса сосудов, их эластичность, величину ударного объема. Кроме того, вычисляются специальные реографические показатели.

При качественном анализе учитывается форма кривой, характер анакроты и катакроты, рельеф вершины (закругленная, заостренная, платообразная, седловидная и др.), выраженность и количество дополнительных волн, их расположение на нисходящем колене кривой, наличие или отсутствие пресистолической волны.

Количественный анализ предусматривает определение следующих показателей (рис. 2):

1. Амплитуда систолической волны в мм измеряется от основания систолической волны до высшей точки реограммы.

2. Амплитуда диастолической волны в мм измеряется от основания диастолической волны до высшей ее точки.

3. Реографический индекс (систолический – РСИ и диастолический – РДИ) – отношение систолической (диастолической) волны к стандартному калибровочному сигналу (0,1 Ом =10 мм), выражается в относительных единицах. Этот показатель характеризует величину и скорость притока (оттока) крови в исследуемой зоне. Амплитуда кривой измеряется от изолинии до высшей точки волны.

5. Период или время быстрого наполнения (ВНбыстр ) – от начала подъема систолической волны реограммы до точки максимальной крутизны на ее восходящем колене (соответствует проекции вершины основного зубца дифференциальной реограммы на восходящее колено объемной реограммы). Этот показатель отражает величину ударного объема и функциональное состояние крупных сосудов.

6. Период или время медленного наполнения (ВНмедл) –от точки максимальной крутизны на восходящем колене реограммы до ее вершины. Этот показатель определяется также как разность между ВНмакс. и ВНбыстр. и отражает функциональное со стояние сосудов среднего и мелкого калибра.

8. Амплитудно-частотный показатель (АЧП) – отношение реографического индекса (РИ) к длительности сердечного цикла R – R. РИ/R – R характеризует величину объемного кровотока в исследуемой области в единицу времени.

9. Отношение амплитуд систолической и диастолической волн (Ас/Ад) отражает степень преобладания артериального притока во время систолы над венозным оттоком во время диастолы.

10. Время общего наполнения (ВНобщ ) – интервал от начала подъема реограммы отражает общее время систолического притока крови в данную сосудистую область

14. Коэффициенты, отражающие отношение времени быстрого наполнения и времени медленного наполнения к общей длительности наполнения (ВНбыстр.) /(ВНобщ ), (ВНмедл )/(ВНобщ ). Следует заметить, что в реографии, как ни в одном из методов инструментальной диагностики сердечно-сосудистой системы нет единой методики количественных расчетов и нет единой терминологии. В каждом конкретном случае врач должен определить объем анализируемых показателей, который позволил бы при минимальных расчетах получить оптимальную информацию.

Расчет указанных фазовых показателей и их условное обозначение следующие:

АС, с – фаза асинхронного сокращения (в секундах) – разность Ас=Т–ИС;

Sm – механическая систола – суммаSm=Е+ИС;

So – общая систола–сумма So=Е+Т.

Vмакс.- максимальная скорость во время быстрого систолического наполнения характеризует сократительную способность миокарда, ударный объем желудочка (на рис.3) это интервал 2. Расчет производится таким образом вершина основного положительного систолического зубца дифференциальной реограммы проецируется на восходящую часть систолической волны объемной реограммы, из полученной точки проводится касательная к восходящей части систолической волны объемной реограммы – гипотенуза прямоугольного треугольника, а катетами его являются взаимно перпендикулярные отрезки, один параллелен оси абсцисс, а другой – оси ординат. Искомый показатель является тангенсом угла, образованного гипотенузой и катетом, параллельным оси абсцисс (катет вертикальный выражается в Ом, а горизонтальный в секундах, поэтому показатель выражается в Ом/с).

По данным реограммы легких можно сделать ряд диагностических выводов.

Легочная гипертония (прекапиллярная) приводит к изменению ряда показателей нарушается фазовая структура систолы правого желудочка, изменяется величина ударного реографического систолического индекса. Повышение систолического давления отражается тенденцией к уменьшению фазы максимального изгнания. Выраженная легочная гипертония приводит к абсолютному снижению реографического систолического индекса. Повышение диастолического давления проявляется удлинением периода напряжения и фазы максимального изгнания. При посткапиллярной гипертонии увеличивается межамплитудный индекс за счет амплитуды диастолической волны. Уменьшение амплитуды систолической волны может быть при снижении ударного объема правого желудочка, прекапиллярной гипертонии, склеротических изменениях легочной артерии и ее ветвей.

Увеличение амплитуды систолической волны обусловлено увеличением ударного объема правого желудочка и может иметь место при некоторых врожденных пороках сердца, артериовенозных фистулах. Полное отсутствие диастолической волны – показатель снижения резервной емкости венозного русла малого круга.

По состоянию гемодинамики малого круга кровообращения различают 3 типа реографических кривых а) гиповолемический – снижена амплитуда, имеются зазубрины на анакроте, нечеткая инцизура на диастолической волне, удлинено время максимального систолического наполнения, б) гиперволемический – высокая амплитуда систолической волны, крутая анакрота и катакрота, плохая выраженность инцизуры и диастолической волны, в) гипертонический – увеличенная амплитуда систолической волны, закругленная вершина, высокое расположение инцизуры.

Реоэнцефалография (РЭГ)–один из вариантов реографического метода исследования, направленный на изучение гемодинамики головного мозга в норме и при патологии. Для записи РЭГ используют упомянутые выше реографы, которые подключают к любому многоканальному самописцу. Электроды представляют собой пластинки круглой формы диаметром 15– 20 мм, с надетыми фланелевыми чехлами, смоченные раствором хлорида натрия. Места наложения электродов обрабатывают спиртом. Условия регистрации и режим работы аппарата такие же, как описаны выше. Обычно используют следующие отведения: фронтомастоидальное, отражающее межполушарную асимметрию и нарушение кровообращения в бассейне внутренней сонной артерии (электроды расположены над бровями и в области сосцевидного отростка за ухом справа и слева); окципитомастоидальное (выявляет локальные изменения в системе позвоночной артерии); лобные и лобно-височные (выявляются нарушения в системе передней мозговой артерии); височно-височные (выявляют нарушения в бассейне средней мозговой артерии) и др. Можно одновременно записывать несколько отведении, но не более трех – четырех.

Рассчитывают и оценивают РЭГ по вышеописанной методике.

При нормальном кровообращении в мозгу межполушарная асимметрия не превышает 10 %, а РИ колеблется в пределах от 1,2 до 1,6. При этом Vмакс.=1,7 Ом/с иVмедл.=0,3–0,4 Ом/с. Если нарушается мозговое кровообращение (стеноз сонной артерии, шок, артериальная гипертония, синдром позвоночной артерии и др.), указанные показатели изменяются в соответствии со степенью дефицита кровотока. Для уточнения характера нарушений кровообращения (органическое или функциональное) проводят лекарственные пробы (нитроглицерин, эуфиллин и др.) и записывают РЭГ в динамике.

Реовазография – метод исследования кровообращения в конечностях. Существуют 2 методики: продольная (электроды накладываются на крайние точки исследуемого участка конечностей – проксимально и дистально) и поперечная (электроды располагаются на одном и том же уровне напротив друг друга). Наиболее признанной и обоснованной является первая методика. При биполярной реовазографии накладывают 2 электрода при тетраполярной – 4. Электроды представляют собой полоски из токопроводящего материала (свинцовые и др.) шириной 5– 10 мм и другой формы. При динамическом снятии реовазограмм необходимо фиксировать электроды в одном и том же положении. Условия записи реовазограмм, режим работы аппарата, а также анализ количественных показателей такие же, как и при регистрации реограмм других зон. Реовазограммы, записанные на различных реографах, отличаются величиной амплитудных показателей. Поэтому при динамическом обследовании следует пользоваться одним и тем же аппаратом и на нем предварительно отработать нормативные показатели.

Реовазография – высокоинформативный метод диагностики нарушений артериального или венозного кровотока в конечностях (тромбооблитерирующие процессы, атеросклеротическое поражение сосудов, болезнь Рейно и др.).

Интегральная реография. Эта методика основана на изменении базового импеданса. При этом можно измерить базовый импеданс на протяженности всего тела или в каком-нибудь регионе. Существуют несколько зон наложения электродов для изучения регионарного базового импеданса. Наибольшее применение нашли: методика Е.Hoffer (1970), когда размещаются кольцевые электроды в нижней трети правого предплечья и левой голени, и методика М. И. Тищенко (1971– 1973), предусматривающая фиксацию одной пары объединенных электродов в нижней трети обоих предплечий, а другой – в нижней трети обеих голеней. По мнению Hoffer., между величиной интегрального импеданса и общим объемом воды в организме существует линейная зависимость, что выражается следующей формулой:

где В – объем воды, л; Н – рост исследуемого, см; Zs – импеданс тела, Ом. Коэффициент корреляции при этом равен +0,92. Интегральная реография может быть использована для определения ударного объема крови, ибо, как установлено, существует зависимость между базовым импедансом, пульсовым его изменением и объемом крови. На основании такой зависимости Кедров предложил формулу для расчета ударного объема крови по интегральной реограмме туловища:

М. И. Тищенко предлагает такую формулу для вычисления ударного объема крови:

гдеVs – ударный объем;L – рост обследуемого, см, h – максимальная амплитуда кривой, мм; К – амплитуда калибровочного сигнала 0,1 Ом, D – продолжительность диастолы; Т – сердечный цикл, с.

Полученные данные умножают на коэффициент 0,275 для мужчин и 0,247 для женщин.

Проведенные Б. И. Мажбичем и Т. П. Шевченко (1984) исследования по уточнению природы интегральной реограммы тела указывают на то, что интегральная реограмма является не чем иным, как реограммой конечностей, а определение величины сердечного выброса левого желудочка по методике Тищенко носит эмпирический характер.

МетодW. Kubicek (1966), предусматривающий расположение токовых электродов на шее и грудной клетке, при сравнении с прямыми методами определения ударного объема (Фика, термодилюции и др.) дает почти 100 % совпадение данных и получил наибольшее признание. Его следует применять в лечебно-профилактических учреждениях. Тетраполярная реограмма, регистрируется с применением импедансного кардиографа или реоплетизмографа. Одновременно регистрируют дифференциальную реограмму и ФКГ (для контроля). Ударный объем рассчитывают по формуле:

Электрические свойства тканей организма. Биоимпедансные характеристики живых тканей на переменном токе. Эквивалентные схемы замещения. Разработка медико-технических требований для двуканального реографа. Моделирование узлов усилителя в среде MicroCap.

| Рубрика | Медицина |

| Вид | курсовая работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 02.12.2013 |

| Размер файла | 1,8 M |

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1. Обзор методик реографических исследований

1.2 Реографические методики исследования

2. Биофизические основы реографии

2.1 Электрические свойства тканей организма

2.2 Основы методов реографии

2.3 Биоимпедансные характеристики живых тканей на переменном токе

2.4 Эквивалентные схемы замещения

2.5 Наложение электродов

2.6 Методы измерения импеданса

3. Разработка медико-технических требований для двуканального реографа

3.1 Аналоги приборов

4. Структурная схема для двуканального реографа

5. Принципиальная схема усилителя для двуканального реографа

5.1 Инструментальный усилитель

5.2 Пиковый детектор

5.3 Фильтр нижних частот

5.4 Аналого-цифровой преобразователь

6. Моделирование узлов усилителя в среде MicroCap

6.1 Фильтр нижних частот

1. Обзор методик реографических исследований

Изучение центрального и периферического кровообращения, изменения тонуса сосудов при нормальных и патологических состояниях организма имеет большое теоретическое и практическое значение, при физиологических исследованиях в диагностике заболеваний сердечнососудистой системы.

Бескровные методы исследования с использованием электроизмерительных средств в настоящее время находят применение в различных областях техники, физиологии и медицине. Примером бескровных методов при изучении кровообращения являются реография и реоплетизмография. В основе их лежит зависимость изменения электропроводности живой ткани от колебаний кровенаполнения сосудов. Рассмотрим некоторые методики реографических исследований.

Это метод регистрации РГ сердца и околосердечной области. Для этого активный электрод накладывают на область верхушки сердца, а второй (большей площади) на область правой лопатки или на правое плечо.

РКГ позволяет определить фазы сердечного цикла. Для этой цели одновременно регистрируют ЭКГ, ФКГ, СФГ и др. и выявляют характерные точки, по которым могут быть определены начало и конец фаз кардиоцикла. Фазовый анализ тогда производится по следующим показателям (Рисунок 1): интервал от начала I тона ФКГ до начала крутого подъема РКГ -- фаза изометрического сокращения; интервал от начала подъема РКГ до начала II тона или инцизуры РКГ -- период изгнания; интервал от зубца Q до начала крутого подъема РКГ -- период напряжения. У здоровых людей в зависимости от сердечного ритма продолжительность фазы напряжения колеблется от 0,05 до 0,13 с, в среднем около 0,085 с, а длительность фазы изгнания 0,14--0,30 с

Рисунок 1 - Определение некоторых фаз сердечного цикла с помощью РКГ.

На Рисунке 2 РКГ здоровых людей в покое. Каждый цикл РКГ состоит из двух основных волн, вторая волна обычно меньше первой. Но наблюдается, что амплитуда второй волны может достигать высоты амплитуды первой и даже превышать ее. Продолжительность второй волны всегда больше продолжительности первой. Правильные повторяющиеся циклы, пригодные для фазового анализа, можно зарегистрировать только при задержке дыхания. Главное в происхождении волн РКГ - изменения кровенаполнения сердца и крупных сосудов грудной клетки. В меньшей степени сказываются движения и перемещения самого сердца.

При некоторых видах сердечнососудистой патологии форма РКГ изменяется: увеличивается крутизна и амплитуда систолической волны желудочков, число волн предсердий, изменяется фазовая структура сердечного цикла. Эти факторы затрудняют расшифровку РКГ и проведение фазового анализа. Поэтому для устранения трудностей был предложен метод прекардиальной реокардиографии, заключающийся в наложении электродов для снятия РКГ в околосердечной или предсердечной области [1].

1, 2, 3 - РКГ в отведении верхушка сердца - правое плечо; регистрация: реограф РГ1-01 и одноканальный электрокардиограф ЭКПСЧ-4; К - калибровочный сигнал 0,1 Ом; V - 50 мм/с

Рисунок 2 - РКГ здоровых людей.

Для записи прекардиальной РКГ применяются два электрода, один из них накладывают в области верхушки сердца, второй -- в четвертом межреберье слева от грудины (точка Боткиа-- Эрба). Обычно прекардиальная РКГ регистрируется при задержке дыхания.

Прекардиальная РКГ отражает изменения сопротивления самого сердца и на ней меньше сказывается влияние крупных сосудов и изменения положения сердца. При различных сердечно-сосудистых заболеваниях кривые РКГ приобретают характерные изменения по форме и по временным интервалам.

Одновременная регистрация прекардиальной РКГ, РГ аорты и РГ легочной артерии дает возможность раздельного исследования сократительной функции миокарда правого и левого желудочков и выявления асинхронизма в их деятельности в норме и патологии.

1.2 Реографические методики исследования

Изучение кровообращения конечностей получило широкое распространение в практической медицине, потому что конечности являются доступным объектом исследования.

При анализе РГ конечностей существенное значение имеют амплитуда кривой, вычисляемая в омах по соотношению с калибровочным сигналом, форма кривой, длительность отдельных отрезков, их соотношения величина реографического индекса (РИ) и др. [1]

1 - РГ предплечья; 2 - РГ плеча; 3 - РГ среднего пальца руки; 4 - РГ бедра; 5 - РГ голени; К - калибровочный сигнал 0,05 Ом; все кривые записаны при V - 25 мм/с.

Рисунок 3 - РГ верхних и нижних конечностей здорового человека.

При патологии сосудов конечностей отмечаются изменения РГ: снижение амплитуды, уменьшение РИ, изменение формы, уменьшение или исчезновение дополнительных волн; удлинение интервалов и увеличение запаздывания волн РГ по отношению к ЭКГ и ФКГ.

Реографическое исследование мозгового кровообращения привлекает большое внимание в связи с анатомическими особенностями расположения головного мозга. В сравнении с применяемыми методами изучения мозгового кровообращения только реография не требует нарушения целостности тканей, безопасна, не изменяет гемодинамику мозга, дает возможность повторных исследований.

РЭГ является суммарным отражением пульсовых изменений артериального и венозного кровенаполнения сосудов головного мозга и отражает состояние внутричерепных сосудов. Интрацеребральный (внутри головного мозга) компонент составляет не менее 80--90%. Доля внечерепного кровообращения в формировании РЭГ у здоровых людей составляет лишь 10--15% [2].

1 - лобно-мастоидальное; 2 - регулярные отведения; Р1 - биотемпоральное; Р2 - биокципитальное; Р3, Р4 - лобно-мастоидальное слева и справа; 3 - монополярное отведение - один электрод (измерительный) на надпереносье и два на мастоидах (токовые).

Рисунок 4 - Схема расположения электродов для различных отведений РЭГ.

Реография легких - метод изучения колебаний кровенаполнения сосудов малого круга кровообращения. Эти изменения обусловлены кровообращением в полостях сердца, аорты, легочных артерий. Особенностью РГ легких то, что, помимо пульсовых колебаний кровенаполнения легочной артерии и других сосудов легкого, она отражает изменения кровенаполнения легких в зависимости от вдоха и выдоха.

Данный метод применяется для оценки гемодинамики малого круга кровообращения при различных типах легочной гипертензии, при бронхиальной астме для дифференциальной диагностики рака легкого.

Из-за своего месторасположения исследования данного органа затруднительны. Применение реографии для этой цели устраняет некоторые сложности и дает возможность судить о многих функциональных и патологоанатомичееких изменений печени.

РГ - регорамма; ЭКГ - II отведение; К - калибровочный сигнал 0,1 Ом; 1 - систолическая волна; 2 - постсистолическая волна; V - 25 мм/с.

Рисунок 5 - РГ печени здорового человека.

Метод реографии почки, отражающий ее гемодинамику, получил название реоренографии.

При анализе РГ почки необходимо учитывать особенности ее кровообращения.

Метод реографии глаза применяется для изучения внутриглазной гемодинамики в норме и патологии. Интерес к этому методу связан еще и с тем, что по состоянию кровообращения глаза можно судить о состоянии кровообращения мозга, т.к. сосуды глаза являются ветвями мозговых артерий и обе системы одинаково реагируют на внешние воздействия.

С помощью метода реографии выявлены особенности гемодинамики глаза при ревматических пороках сердца.

В стоматологии появилась необходимость исследования кровообращения в десне и пародонте для диагностики и изучения патогенеза пародонтопатий, пульпитов, кариеса и др.

Изучение электрического импеданса пульпы зуба трудно в связи с высоким сопротивлением (около 1000 Ом) твердых тканей зуба (эмали, дентина), в толще которых расположена пульпа.

2. Биофизические основы реографии

2.1 Электрические свойства тканей организма

Живые ткани - сложная гетерогенная структура состоящая из слоев ячеек с различными диэлектрическими проницаемостями.

Известно, что ткани БО обладают способностью проводить постоянный и переменный электрический ток. Прохождение электрического тока через биологические материалы связано с наличием свободных заряженных частиц.

В состав живых тканей, кроме белковых частиц, входит большое количество солей (NaCl, К) и свободная вода. Следовательно, основной их проводящей средой является электролит. Живая ткань является проводником второго рода и ее электрические свойства обусловлены ионным составом и наличием высокомолекулярных соединений. При этом также различные среды и ткани живого организма имеют разную электропроводность.

Как известно, электропроводность (g) -- величина, обратная сопротивлению проводника:

где: r -- величина, характеризующая электрическое сопротивление.

При исследованиях тканей биологических объектов обычно определяют не электропроводность, а сопротивление электрическому току. Сопротивление проводника выражается формулой:

где с -- удельное сопротивление; l -- длина проводника; S -- сечение проводника.

Исследования характеристик БО, проводимые на постоянном токе, показали, что удельное сопротивление живых тканей измеряется величинами до 105 Ом*см, что относило их к группе полупроводников.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

ЧИТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Кафедра Автоматизации производственных процессов

Чита 2006г.

Реография

Реографией или импедансной плетизмографией называется бескровный (неинвазивный) метод исследования общего или органного кровообращения. В основе его лежит явление изменения электрического сопротивления участка биологической ткани при пульсирующем движении крови в артериях и венах. При этом часто считают, что кровоток в артериолах,мелких венах и капиллярах остается почти постоянным и мало влияет на регистрируемые изменения электросопротивления. При электрореографических исследованиях колебания сопротивления определяют с помощью вводимой извне электрической энергии. Причем, так как колебания имеют малые значения (0,5-4%) от общего сопротивления, используют переменные электрические токи высокой частоты. Их пропускают через объектизмерений и регистрируют малые колебания огибающей, которая возникает вследствие того, что при изменениях электрического сопротивления происходит модуляция сигнала в электрической измерительной цепи.

Для получения приемлемой чувствительности амплитуду переменного тока, пропускаемого через биоткань, берут на уровне 2 мА, частоту в пределах 50-500 кГц.

Считается; что между изменениями электрическогосопротивления и пульсовыми колебаниями объема крови существует линейная зависимость. В момент увеличения объема крови, вызванного систолистическим сокращением желудочков сердца, электропроводность этой зоны увеличивается, а электрическое сопротивление уменьшается. Повышение электрического сопротивления обусловлено спадом пульсовой волны.

Причем колебания сопротивления связаны не только с объемомкрови, но и со скоростью ее движения. Оказывают влияние также сократительная способность миокарда, диаметр, и эластичность сосудов, условия венозного оттока, фаза дыхания и форма электродов.

Реография позволяет оценить артериальное кровенаполнение, состояние артериальных сосудов, венозный отток, микроциркуляцию, ударный и минутный объемы кровообращения и т.д. При синхронной записи вместе с ЭКГудается подучить информацию о сократительной способности изолированного миокарда левого и правого желудочков. При двухканальной записи реограммы от симметрично расположенных электродов можно оценить ассиметрию левого и правого кровеносных путей.

Виды реографии

В зависимости от расположения электродов на пациенте различают следующие виды реографии:

1. Центральная реография (реография аорты,легочной артерии)

2. Органная реография:

а) Реопульмонография - заключается в регистрации электрического сопротивления тканей легких, применяется при бронхолегочной патологии. Особое значение имеет

в хирурнии, так как реопульмонограмма может быть снята с любого участка

легкого непосредственно во время операции. Это необдимо в случаях, когда

дооперационное обследование не позволяет с достаточнойточностью дать

заключсияе о состоянии сегментов легкого, пограничных с пораженными, и надо уточнить предполагаемый объем резекции.

б) Реоэнцефалография -- определяет тонус и эластичность сосудов головного мозга, измеряя их сопротивление току высокой частоты, слабому по силе и напряжению. Позволяет также определить кровенаполнение отделов головного мозга, диагностировать характер и локализацию егопоражений, дает хороший результат

при сосудистых заболеваниях, особенно при церебральном атеросклерозе. В остром периоде инсульта помогает установить ишемический характер расстройства кровообращения или тромбоэмболический инфаркт мозга. Реоэнцефалография является перспективной при травмах головного мозга, его опухолях, эпилепсии, мигрени и др.

в) Реовазография — метод.

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Реография. Презентация на заданную тему содержит 13 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Реография Реография — неинвазивный метод исследования кровоснабжения органов, в основе которого лежит принцип регистрации изменений электрического сопротивления тканей в связи с меняющимся кровенаполнением. Чем больше приток крови к тканям, тем меньше их сопротивление. Для получения реограммы через тело пациента пропускают переменный ток частотой 50-100кГц, малой силы (не более 10 мкА), создаваемый специальным генератором.

Реография Реография — бескровный метод исследования общего и органного кровообращения, основанный на регистрации колебаний сопротивления живой ткани организма переменному току высокой частоты. При реографическом исследовании через участок тела человека пропускают переменный ток высокой частоты и малой силы. Ток создается определенным генератором, частота тока до 500 кГц, сила — не более 10 мА. Токи указанной частоты безвредны для организма и не ощущаются исследуемым. Живые ткани организма являются хорошими проводниками электрического тока. Электропроводность различных тканей неодинакова и зависит от особенностей строения данной ткани. Имеют значение содержание электролитов, белков, поляризационные свойства тканей. Наибольшей электропроводностью обладают кровь, спинномозговая жидкость, наименьшей — кожа, кости. Проходя через ткань, переменный ток встречает сопротивление (величина, обратная электропроводности).

Полное сопротивление (импеданс, Z) слагается из омического (R) и емкостного (Сх) компонентов: Полное сопротивление (импеданс, Z) слагается из омического (R) и емкостного (Сх) компонентов: Емкостное сопротивление возникает в результате поляризации в основном кожи и костной ткани и может быть достаточно высоким. Омическое (активное) сопротивление обусловлено колебанием ионной проводимости жидких сред (кровь). При реографии важно зарегистрировать колебание омического сопротивления. Применение высокочастотного переменного тока (100 — 1000 кГц) практически исключает влияние емкостного сопротивления. Но не рекомендуется использовать токи свыше 500 кГц, так как в противном случае сглаживаются различия в электропроводности крови и окружающих тканей. Для реографии при накожном расположении электродов наиболее приемлемым является диапазон частот от 100 до 500 кГц, при этом сопротивление тканей определяется преимущественно омической составляющей импеданса.

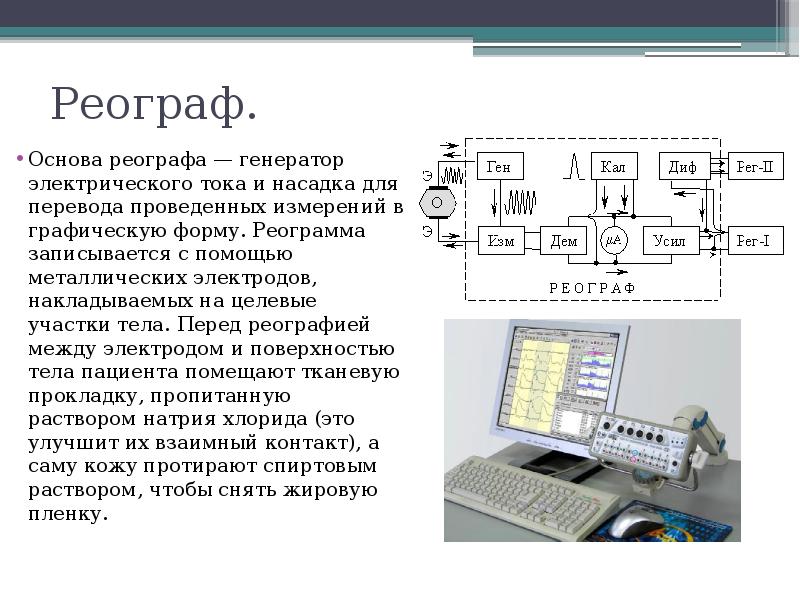

Реограф. Основа реографа — генератор электрического тока и насадка для перевода проведенных измерений в графическую форму. Реограмма записывается с помощью металлических электродов, накладываемых на целевые участки тела. Перед реографией между электродом и поверхностью тела пациента помещают тканевую прокладку, пропитанную раствором натрия хлорида (это улучшит их взаимный контакт), а саму кожу протирают спиртовым раствором, чтобы снять жировую пленку.

Основоположники реографии Принципиальная разработка Н. Манн (1937) А. А. Кедров и Т. Ю. Либерман (1941— 1949) Клиническая практика - W. Holzer, К. Polzer и A. Marko (Австрия 1946) Ю.Т. Пушкарь – отечественный аппарат (прекардильная реокардиография)

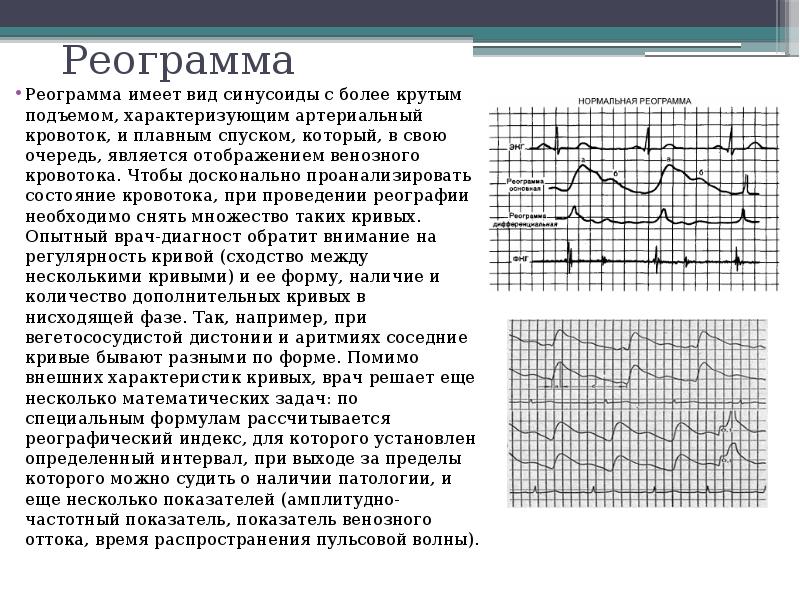

Реограмма Реограмма имеет вид синусоиды с более крутым подъемом, характеризующим артериальный кровоток, и плавным спуском, который, в свою очередь, является отображением венозного кровотока. Чтобы досконально проанализировать состояние кровотока, при проведении реографии необходимо снять множество таких кривых. Опытный врач-диагност обратит внимание на регулярность кривой (сходство между несколькими кривыми) и ее форму, наличие и количество дополнительных кривых в нисходящей фазе. Так, например, при вегетососудистой дистонии и аритмиях соседние кривые бывают разными по форме. Помимо внешних характеристик кривых, врач решает еще несколько математических задач: по специальным формулам рассчитывается реографический индекс, для которого установлен определенный интервал, при выходе за пределы которого можно судить о наличии патологии, и еще несколько показателей (амплитудно-частотный показатель, показатель венозного оттока, время распространения пульсовой волны).

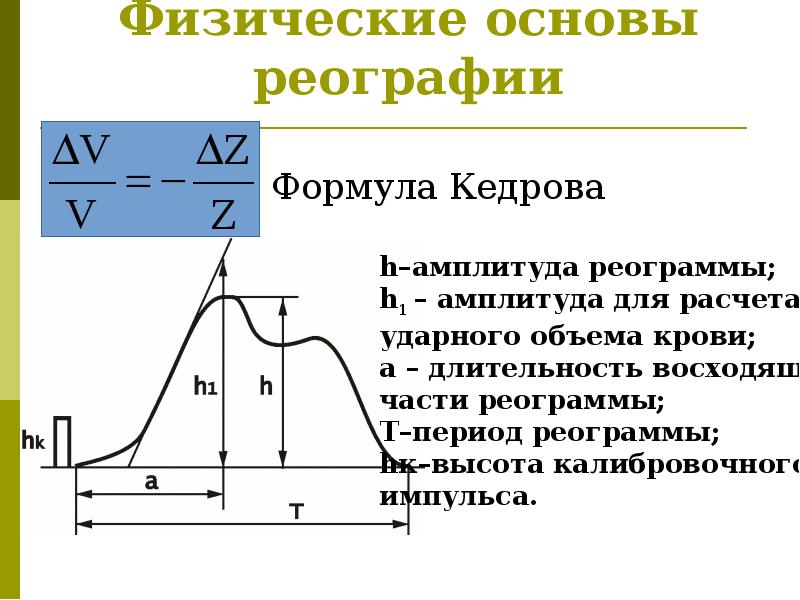

Показатели реограммы реографический индекс (РИ) – отношение амплитуды реограммы h к величине стандартного калибровочного импульса hк. РИ характеризует величину пульсового кровенаполнения. время восходящей части волны а, характеризующее полное раскрытие сосуда. период реограммы Т, соответствующий длительности сердечного цикла реографический коэффициент (РК) – отношение длительности восходящей части к периоду реограммы (норма – 10% – 15%)

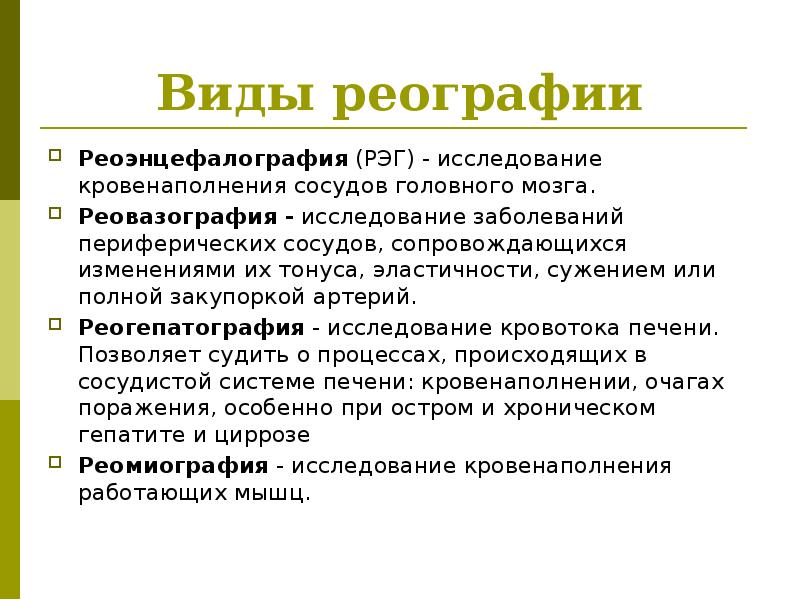

Виды реографии Реоэнцефалография (РЭГ) - исследование кровенаполнения сосудов головного мозга. Реовазография - исследование заболеваний периферических сосудов, сопровождающихся изменениями их тонуса, эластичности, сужением или полной закупоркой артерий. Реогепатография - исследование кровотока печени. Позволяет судить о процессах, происходящих в сосудистой системе печени: кровенаполнении, очагах поражения, особенно при остром и хроническом гепатите и циррозе Реомиография - исследование кровенаполнения работающих мышц.

Читайте также: