Диагностика ювелирных камней реферат

Обновлено: 25.06.2024

Драгоценные материалы - это металлы и камни, обладающие уникальными физико-химическими и декоративно-эстетическими свойствами, определяющими их высокую стоимость. В Российской Федерации номенклатура драгоценных материалов (металлов и камней), классификационные признаки и критерии классификации устанавливаются и изменяются только в законодательном порядке. Никакие подзаконные акты и ведомственные нормативные документы не имеют нормативно-правового значения, за исключением международных регламентов (например ТН ВЭД).

Прикрепленные файлы: 1 файл

Драгоценные материалы.doc

Драгоценные материалы - это металлы и камни, обладающие уникальными физико-химическими и декоративно-эстетическими свойствами, определяющими их высокую стоимость.

В Российской Федерации номенклатура драгоценных материалов (металлов и камней), классификационные признаки и критерии классификации устанавливаются и изменяются только в законодательном порядке. Никакие подзаконные акты и ведомственные нормативные документы не имеют нормативно-правового значения, за исключением международных регламентов (например ТН ВЭД).

- металлы платиновой группы: палладий, иридий, родий, рутений и осмий.

Драгоценные металлы могут находиться, в самородном аффинированном виде, а также в любом состоянии: сырье, сплавы, полуфабрикаты, промышленные продукты, химические соединения, ювелирные и иные изделия, монеты, лом и отходы производства и потребления. Драгоценные металлы представлены в 10 группах ТН ВЭД (26, 28, 30, 71, 90, 91, 96 и др.).

Для изготовления ювелирных изделий используют обычно не чистые металлы, а сплавы, добавляя в первые в определенных соотношениях другие металлы. Эти металлы называются легирующими или лигатурой. Легирующими могут быть и драгоценные и недрагоценные металлы, но полученные сплавы называются драгоценными.

В ювелирном деле обычно используются три вида сплавов: сплавы золота, сплавы серебра, сплавы платины.

Сплавы золота формируются с добавками следующих легирующих компонентов: серебра, меди, палладия, никеля, платины, кадмия и цинка. Участие каждого компонента в золотом сплаве определяется в зависимости от свойств, которыми должен обладать сплав.

Серебро повышает мягкость, ковкость сплава золота, понижает температуру плавления и изменяет цвет золота. По мере добавления серебра цвет золота зеленеет и становится желто-зеленый. Если содержание серебра в сплаве золота более 30%, то цвет его становится желто-белым и бледнеет. При содержании серебра более 65% желтый цвет полностью исчезает.

Медь повышает твердость, ковкость сплава золота, сохраняя ковкость и тягучесть. Сплав приобретает красноватый цвет. Если содержание меди в сплаве золота более 14,6%, то цвет его становится ярко-красного цвета, медь понижает антикоррозионные свойства золота, при большом его содержании поверхность сплава темнеет.

Палладий повышает температуру плавления сплава, сохраняет пластичность и ковкость, изменяет его цвет — при содержании палладия в сплаве до 10% до белого.

Никель изменяет цвет сплава золота в бледно-желтый, сохраняет ковкость металла, придает ему твердость и повышает литейные свойства. При добавлении никеля сплав золота приобретает магнитные свойства, что не всегда является необходимым.

Платина придает золоту белый цвет, желтизна теряется при содержании платины в сплаве 8,4% до белого. Она также повышает температуру плавления сплава. При содержании платины в сплаве до 20% увеличивается упругость сплава.

Кадмий понижает температуру плавления сплава, но сохраняет пластичность и ковкость.

Цинк придает сплаву хрупкость уже при 0,3% содержания его в сплаве. Наличие его осветляет сплав, повышает тягучесть, припой с содержанием цинка имеет зеленоватый оттенок. Цинк еще резче, чем кадмий, понижает температуру плавления.

Сплавы серебра, используемые для изготовления ювелирных украшений, имеют в своем составе всего один легирующий материал — медь. Она повышает твердость сплавов, сохраняя достаточную пластичность, ковкость, тягучесть. Все серебрянные сплавы одинаковы по цвету и отличаются друг от друга процентным содержанием серебра.

Согласно ГОСТам для изготовления ювелирных изделий в четырех сплавах серебра должно присутствовать 91,6%; 87,5%; 80%; 50%. Однако в практике обычно используют сплавы серебра 916-й и 875-й пробы.

Сплавы платины, используемые в ювелирном деле, составляются в двух вариантах, причем содержание платины и в том и в другом — 95%. Легирующие компоненты платиновых сплавов медь и иридий. Оба сплава двухкомпонентные.

Цвет обоих сплавов остается характерным для платины. При содержании в платиново-медном сплаве 5% меди понижается температура плавления, сохраняется мягкость, тягучесть, пластичность сплава. При содержании в платиново-медном сплаве 5% иридия повышается температура плавления, кислотостойкость и твердость сплава, что делает изделия из него износостойкими.

Медь и ее сплавы

Медь широко применяется в ювелирном производстве для легирования сплавов благородных металлов, а также для производства сплавов — латуни, бронзы, мельхиора, нейзильбера.

Медь Cu — металл красновато-розового цвета, плотностью 8,94, температура плавления 1083°С, обладает высокой тепло- и электопроводностью, пластичностью и тягучестью. Твердость по Моосу — 2,5-3. Медь хорошо полируется, но плохо подвергается обработке режущим инструментом из-за своей мягкости. Во влажной среде покрывается зеленоватым налетом закиси меди, в сухой атмосфере — тончайшей пленкой оксида меди. Образуя защитный слой, медь предохраняется от дальнейшего разрушения. Она легко растворяется в азотной кислоте и в концентрированной серной кислоте при нагревании. В соляной кислоте растворяется только в присутствии кислорода.

Латуни — медно-цинковые сплавы, содержащие до 45% цинка. Латуни значительно дешевле меди: чем больше в них цинка, тем они дешевле. Механические свойства латуней: легко поддаются пластической деформации, хорошо обрабатываются режущим инструментом и полируются, при воздействии воздуха быстро теряют блеск, темнеют, легко растворяются в кислотах. Плотность сплавов составляет8,2-8,6. Температура плавления 900-1045°С; твердость по Моосу 3-4.

Сплавы латуни — основной материал на котором происходит обучение ювелиров, так как механические свойства латуней (марки Л62, Л68), содержащих от 30 до 40% цинка, по свойствам сходны со свойствами золотого сплава 583-й пробы. Высокомедистые латуни, содержащие до 20% цинка, томпаки, также близки по цвету золотым сплавам, потому их используют в художественной промышленности для изготовления сувениров, значков, бижутерии.

Бронзы — медно-оловянистые сплавы, содержащие от 3 до 12% олова. В сплав могут входить цинк, свинец, фосфор, никель. Кроме оловянистых бывают и другие виды бронзы — алюминиевые, кремнистые, бериллиевые, кадмиевые.

Технические характеристики бронзы: плотность 7,5-8,8; температура плавления 1010-1140°С; твердость по Моосу 4-4,5.

Оловянистые бронзы отличаются хорошими литейными свойствами, потому широко используются в художественном творчестве для литья значков и сувениров. Обычно применяют бериллиевую бронзу, устойчивую к коррозиям. Она отличается высокой твердостью и упругостью.

Мельхиор — медно-никелевый сплав с содержанием никеля от 18 до 20%, серебристого цвета, отличается устойчивостью к коррозиям. Технические характеристики мельхиора: плотность 8,9; температура плавления 1170°С; твердость по Моосу 3. Пластичен, легко обрабатывается, штампуется, режется, чеканится, паяется, полируется. Изделия из мельхиора достаточно прочны, имитируют серебро, потому этот сплав широко применяют для изготовления посуды и недорогих ювелирных изделий без камней и с полудрагоценными камнями.

Другие цветные металлы

Свинец Pb — синевато-серый металл с сильным блеском на свежем срезе. Технические характеристики: плотность 11,37; температура плавления 327°С; твердость по Моосу 1,5. Ковкий, мягкий и вязкий, легко режется ножом, прокатывается, протягивается и отливается. Во влажной среде тускнеет, на сухом воздухе сохраняет цвет. Вода образует на поверхности свинца плотную корку, которая защищает его от разрушения. Свинец очень стоек к действию серной и соляной кислот, но легко растворяется в азотной, Свинец растворяется в уксусной, лимонной, и винной кислотах. Реагирует с щелочами. Ядовит в растворимых соединениях.

В ювелирном деле свинец используется в небольших количествах как добавка в некоторых цветных сплавах, как составная часть легкоплавких припоев, а также применяется как вспомогательный материал в качестве свинцовых, свинцово-оловянных матриц — подушек. При этом недопустимо попадание свинца в опилки драгоценных металлов, так как он способен испортить слиток, сплавленный из этих опилок, при изготовлении украшений. Свиней используют для изготовления черни, эмалей, в лабораториях крупных ювелирных заводов — для установления проб драгоценных металлов.

Алюминий Al — легкий металл серебристо-голубовато-белого цвета, ковкий, пластичный, тягучий. Плотность 2,7; температура плавления 658°С, твердость по Моосу 2,5. На воздухе он покрывается тонкой пленкой оксида, которая защищает его от разрушения. В воде алюминий разрушается. Не подвержен воздействию расплавленных щелочей, но воднын растворы щелочей его растворяют.

Алюминий быстро растворяется в соляной кислоте, а также несколько хуже в серной. На него не действует азотная кислота. Ртуть при взаимодействии растворяет оксидную пленку алюминия и разрушает его. Алюминий легко штампуется, вытягивается, полируется. Он восприимчив к декоративным покрытиям, потому этот металл используют для изготовления значков, эмблем, других предметов ювелирной галантереи.

Никель Ni — металл желтовато-белого цвета, твердый, прочный, пластичный, коррозиестойкий, хорошо обрабатывается. Плотность 8,9; температура плавления 1455°С, твердость по Моосу 5-5,5. Никель относится к числу химически стойких металлов, на воздухе он не окисляется, растворы щелочей на него практически не воздействуют. В соляной и серной кислотах он растворяется только в горячем состоянии. На никель сильно воздействует азотная кислота.

Никель содержится в большинстве сплавов черных и цветных металлов, употребляется как защитное, антикоррозионное и декоративное покрытие. При изготовлении ювелирных изделий никель вводят в состав белого золота для повышения его твердости и текучести.

Кадмий Cd — металл белого цвета, ковкий, вязкий, мягче цинка. Плотность 8,64; температура плавления 321°С; твердость по Моосу 3-3,5.В сухом воздухе он не окисляется, при увлажнении покрывается пленкой коричневого цвета, предохраняющий его от разрушения. Кадмий легко растворяется в азотной кислоте, а также несколько хуже в соляной и серной. При накаливании кадмий сгорает, выделяя бурый оксид. Пары и соли кадмия ядовиты. Кадмий применяется в зубопротезной, химической промышленности. В ювелирном деле кадмий входит в состав многих ювелирных припоев, требующих относительно невысокой температуры плавления.

Ртуть Hg — при обычной температуре жидкий металл зеркально-белого цвета, при температуре ниже точки плавления мягкий, с высокой отражательной способностью. Плотность 13,56; температура плавления минус 38,87°С. На воздухе ртуть довольно стойка. Легко растворяется в азотной кислоте. Щелочи, разбавленные соляная и серные кислоты на ртуть не действуют. Легко взаимодействует со многими металлами: золотом, оловом, цинком, алюминием и др. — и образует сплавы, называемые амальгамами. Особенно легко соединяется, амальгамирует, ртуть с золотом, поэтому ртуть используют при отделении самородного золота от примесей, а также при золочении ртутным способом.

Специальность 261000 «Технология художественной обработки материалов.

1. Общие положения

Курсовая работа – это серьезное комплексное , объемное –научное исследование , предполагающее творческий подход студента к проработке его содержания и тщательность , грамотность оформления.

Обобщая свои знания по предыдущим геммологическим дисциплинам и применяя методы диагностики, студент может в ряде случаев определить принадлежность природного материала к конкретному месторождению, а также обозначить метод синтеза исследуемого синтетического аналога.

Задачей данной курсовой работы является исследование и анализ свойств ювелирных материалов, самостоятельная оценка сырья, полуфабрикатов, готовых изделий в соответствии с ОСТами, ТУ и на основе полученных данных точно давать оценку и сертификацию ювелирных камней. Необходимо связать оценку качества и стоимостную оценку. Вывести зависимости сортности и цены . Для этого необходимо освоить методы оценки , применяемые для ювелирных камней. Данные методы должны быть не разрушающими, так как материал исследований имеет свою цену. Любое повреждение может сказаться на качестве камня, что, естественно, повлияет и на его стоимость. Сложность изучения составляет также и то обстоятельство, что определяемый камень может находиться в оправе, и вынимать его из оправы нежелательно. Поэтому овладение различными методами диагностики и оценки является одной из важнейших задач данной дисциплины.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

В качестве объекта оценки и сертификации ювелирных камней рекомендуется использовать традиционные и нетрадиционные виды ,состав и свойства которых изучены недостаточно. Прежде всего рекомендуется изучать сырье месторождений Восточно-Сибирского региона, особенно тех видов, которые рассматривались студентами на практических занятиях, при диагностических исследованиях на производственной практике ,по своим исследовательским наработкам.

Лабораторные исследования проводятся самостоятельно с использованием приборов и лабораторного оборудования ,имеющегося на кафедре и лабораториях геологических научно-исследовательских институтов СОРАН.

Курсовая работа проверяется преподавателем , подвергается нормоконтролю, дорабатывается автором, а затем защищается.

Объем курсовой работы колеблется от 25 до 60 страниц машинописного текста.

При подготовке письменных работ студенты должны руководствоваться законами РФ, указами президента и постановлениями правительства РФ, государственными стандартами ,стандартами предприятий, использовать научные разработки по исследуемой теме, знать фактические достижения и недостатки в соответствующей области знаний.

Общими требованиями к выполняемой работе являются:

· Актуальность выбранной темы;

· Высокий теоретический уровень работы;

· Логичность построения ,убедительность аргументации. Полнота и точность формулировок;

· Реальность условий и данных, на базе которых осуществляется исследование;

· Тщательность, грамотность оформления текстовой и графической части работы;

· Практическая значимость результатов, обоснованность выводов и предложений.

Курсовая работа должна содержать : титульный лист, оценка руководителя, содержание введение. основной текст, заключение, список использованной литературы.

Общие требования к оформлению курсовой работы:

Работа выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297мм)

Предусматриваются следующие размеры полей: левое-35мм; верхнее-15мм;правое-10мм,нижнее-20мм.

Перед началом первой главы допускается увеличивать верхнее поле до 59-60мм от верхнего обреза листа. Расстояние между заключительной строкой последнего пункта предыдущей главы и заголовком последующей следует выдерживать в пределах 4-5 межстрочных интервалов.

Опечатки , описки и графические неточности ,обнаруженные в процессе проверки работы , допустимо исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и последующим внесением в это место текста машинописным способом или от руки черной пастой или тушью. Все работы нумеруются начиная с титульного листа. Титульный лист не нумеруется, но в общем объеме работы учитывается под №1.

ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.

На титульном листе размещаются реквизиты:

1. Наименование министерства.

2. Наименование учебного заведения.

3. Наименование кафедры.

5. Наименование учебной дисциплины.

6. Заглавие работы.

7. Фамилия автора.

8. Код специальности и специализация.

9. Должность, ученая степень, ученое звание, фамилия руководителя

10. Должность, ученая степень, ученое звание, фамилия консультанта

11. Должность, ученая степень, ученое звание, фамилия нормоконтролера

12. Город и год выполнения работы

Смотреть вариант титульного листа рис1.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГИИ, ГЕОИНФОРМАТИКИ И ГЕОЭКОЛОГИИ

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ

Заведующая кафедрой геммологии, д.т.н.

Выполнил студент группы ТХМ-00-1 ----------------------------А.В.Петров

Рис.1 Вариант титульного листа

Оформление оглавления

Оглавление применяется в качестве указателя частей работы, носит вспомогательный, справочный характер.

Оглавление может размещаться после титульного листа или в конце работы.

Наименование заголовков и пунктов оглавления перечисляются в той же последовательности и в тех же формулировках , так и в тексте работы.

На рис 2. Приведен пример оглавления:

Перечень сокращений, символов, специальных терминов и сокращений 3 Введение 4

1.Генетические и промышленные типы месторождений нефрита

1.1 .Особенности поисков месторождений нефрита 5

1.2 Промышленные типы месторождений нефрита 8

1.5. Физические свойства нефрита 12 2. Оценка качества и сертификация нефрита

2.1 Оценка качества сырья 16

2.2 Оценка качества полуфабрикатов 18

2.3 Собственные исследования 24

2.6.Разработка мероприятий по оценке качества изделий 35

Список использованной литературы 43

Приложение1. Инструкция по учету сырья 45

Приложение 2. Каталог полуфабрикатов завода. 46

Рис.2 Оформление оглавления.

Курсовая работа-это настоящее студенческое научное исследование, она пишется по специальному предмету и дает представление о самостоятельной научной работе студента Курсовая работа оценивается наравне с экзаменационными оценками

Если тема курсового проекта теоретического характера , она может содержать главу состояния отечественной и зарубежной литературы по теме исследований, проводится сравнительный анализ существующих точек зрения, методик изучения темы.

Работа практического характера делится на две основные главы , первая посвящена изложению теоретических основ исследования , а вторая –практические исследования, собственные наблюдения и расчеты.

При написании курсовой работы введение должно содержать следующие сведения о работе:

ВВЕДЕНИЕ

1.Актуальность выбранной темы.

2. Степень разработанности темы работы.

3.Фактический материал ,положенный в основу работы.( Самостоятельные исследования месторождения , состава и свойства выбранного камня)

4.Ранее проведенные автором исследования и форма их изложения ( доклад на конференции, курсовая по другим дисциплинам, тезисы, статьи и др.),Разработки различных ученых.

5.Цели и задачи вашей работы.

5. Объем и структура работы ( количество глав, страниц, рисунков, таблиц и др.)

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

1.2 Современное состояние отечественной минерально-сырьевой базы.

1.3 Сферы использования камня.

ГЛАВА 2.ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ,ГЕНЕЗИС И ТИПОМОРФНЫЕ ПРИЗНАКИ ЮВЕЛИРНОГО КАМНЯ

2.1Вещественный состав и свойства. Для минерала кристаллохимические свойства (структура, состав, кристалломорфология), классификационная принадлежность. Для полиминеральных ювелирных камней необходимо указать их минеральный состав, текстурно-структурные свойства, классификационную принадлежность к конкретному петрохимическому и/ или генетическому типу пород.

2.2Генезис (генетические и промышленные типы месторождения),география.

2.3Типоморфные признаки камня различного генезиса (морфология и структурные особенности кристаллов химизм минеральный состав, характер включений, ассоциации и парагенезы ,физические свойства(механические, кристаллооптические, спектроскопические)

ГЛАВА 3.ОЦЕНКА И СЕРТИФИКАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ КАМНЕЙ

3.1 Оценка качества сырья в соответствии с нормативно-технической документацией.

1).Номенклатура и характеристика свойств ,определяющих декоративность камня. Последовательность и методы их изучения и оценки.

2).Текстурно-структурные свойства ( рисунок- методы изучения , используемые приборы, вспомогательные материалы).

3).Минимальные размеры сортового камня.

4).Дефекты ювелирного камня , допустимые и не допустимые . согласно технических требований.

5).Сферы использования камня.

6).Результаты технологического испытания камня( виды применяемой обработки, качество обработки, рекомендации по использованию).

7).Заключение по оценке качества сырья.

3.2Оценка качества природных ( синтетических) камней ограненных или вставок из поделочных камней.

1).Оценка по форме.

2). Оценка по виду.

3).Оценка по категории.

4). Оценка по цвету.

5). Оценка чистоты.

6).Оценка качества огранки.

7).Оценка качества обработки.

9). Оценка качества по технической документации.

10).Сертификат качества по ОСТу.

11).Стоимостная оценка в зависимости от проведенной оценки качества сырья и вставок.

3.3 Имитации и синтетические аналоги ювелирного камня. Отличительные особенности природного и синтетического аналога ювелирного камня ( по выбранному камню).

1.Оценка ювелирного сырья.

2 Оценка коллекционного сырья.

3 . Оценка ограненных вставок .

4. Стоимостная оценка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение содержит сделанные автором работы выводы, итоги исследования ,намечаются перспективы дальнейшей работы.

Список использованной литературы

Список должен содержать перечень всех использованных студентом литературных источников. Описание литературного источника идет на языке оригинала. Если статья из иностранного журнала, то описание идет на иностранном языке.

Описание книги проводится по следующей схеме:

Автор( авторы) –Название книги. - Место издания: Наименование издательства ,год издания .-страницы.

Рид П. Дж. Геммологический словарь. - Л.:Недра,1986,- 287с.

Описание статьи или периодического издания описываются следующим образом: сведения об авторе, названия статьи и описания издания с обязательным указанием статьи.

Шмакин Б.М. Вклад Сибири в российское ювелирное и камнерезное искусство. -Сборник трудов по технологи и художественной обработки материалов. М.: Изд. УМО ТХМ,2001,с.97-105.

Стандарты и другие нормативно-технические документы описываются следующим образом:

1. ОСТ 41.117-76 Камни цветные поделочные в сырье - М.: Издательства стандартов.-1977.-22с.

Законодательные акты, указы, постановления правительства описываются по следующей схеме

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993г.-М.: Юрид. лит-ра.1993.-56с.

В качестве списка используемой литературы и дополнительных пособий при написании курсовой работы рекомендуется следующая литература:

1. Андерсон Б. Определение драгоценных камней. – М.: Мир, 1983. – 55с.

2. Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни. – М.: Недра, 1986. – 283с.

3. Куликов Б.Ф. Словарь камней-самоцветов. – Л.: Недра, 1982. – 159с.

4. Минералогические таблицы. Справочник. Под ред. Семенова Е.И. – М.: Недра, 1981. – 398с.

5. Смит Г. Драгоценные камни. – М.: Мир, 1980. – 586с.

6. Шуман В. Мир камня. Драгоценные и поделочные камни. – М.: Мир, 1986. – 262с.

7.Аеров Г.Д., Свириденко А.Ф., Коваленко И.В. Жадеит.-М.:Недра,1992.-144с.

8. Амазонит.- М.:Недра,1989. - 192с.

9. Барский Л.А. "Принцы" и "нищие" в царстве минералов.-М.:Наука,1988. - 159с.

10. Беус А.А. Путешествия в тропики за самоцветами.М.:Наука,1992. - 221с. - (Человек и окружающая среда).

11.Бордон В.В.Каменный калейдоскоп. - Минск: Полымя, 1987. - 124с.

12.Бордон В.Е. Камни: мистика и реальность. -Минск: Наука и техника, 1985. - 87с.

13.Блисковский В.З., Минеев Д.А. Камни плодородия.-М.:Недра, 1986. - 208с. - (Пром-сть - селу)

14.Вахрушев В.А. Камень. Человек. Время. - Новосибирск: Наука,1991. - 174с. - (Человек и окружающая среда).

15.Волошин В.Ф. Каменные цветы Земли. - Минск :Полымя, 1985. - 159с.

16.Годовиков А.А., Рипинен О.И., Моторин С.Г. Агаты.- М.:Недра, 1987. - 368с.

17.Голомзик А.И. Родонит. - Свердловск : Средне -Урал. кн. изд-во, 1983. - 159с. - (Камни Урала)

18.Дав В.Н. Камни радости. - Мурманск : Кн. изд-во, 1988. - 272с.

19.Дав В.Н. Аметист лихие думы отгоняет. - М.: Кн.изд-во, 1981. - 160с.

20.Декоративные разновидности цветного камня СССР.- М.:Недра, 1989. 279с.

21.Денискина Н.Д.,Калинин Д.В.,Казанцева Л.К. Благородные опалы природные и синтетические. - Новосибирск: Наука,1987. - 180с.

22.Зверев В.Л. Каменная радуга. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М.: Наука,1990. - 156с.

23.Иванов В.Г., Сапожников А.Н. Лазуриты СССР. -Новосибирск: Наука, 1985. - 172с.

24.Кантор Б.З. Минерал рассказывает о себе. - М.: Недра, 1985. - 135с.

25.Кленов А.С. Малышам о минералах. - М.: Педагогика, 1993. - 256с.

26.Кренделев Ф.П. Легенды и были о камнях : Эссе. Красноярск: Кн.изд-во, 1985. - 144с.

27. Куликов Б.Ф.,Буканов В.В. Словарь камней - самоцветов.- 2-е изд.- Л.:Недра, 1988. - 1988. - 167с.

28.Литвинов Л.А. Все о рубине. - Харьков: Прапор,1991.-148с.

29.Менчинская Т.И. Бирюза. - 2-е изд.,перераб. И доп.- М.:Недра, 1989. - 192с.

30. Минералогия и кристаллография ювелирных разностей кремнезема. Балакирев В.Г., Киевленко Е.Я., Л.Б. Никольская и др. - М.: Недра, 1979

31.Николаев С.М. Камни и легенды. - Новосибирск : Наука, 1992. - 189с. - (Сер."Человек и окружающая среда")

32.О`Донохью М. Кварц : Пер. с англ. - М.: Мир, 1990.- 135с.

33.О`Донохью М. Путеводитель по минералам для начинающих.- Л.: Наука, 1985. - 207с.

34.Петров В.П. Рассказы о драгоценных камнях. - М.: Наука,1985. - 175с.- (Сер."Человек и окруж.среда")

35.Платонов А.Н. Природа окраски минералов.- Киев.: Наукова думка, 1976. – 264 с.

36.Платонов А.Н., Беличенко В.Н., Никольская Л.В. Польшин Э.В. Об окраске нефритов.- В кн.: Конституция и свойства минералов. Вып. 9 .- Киев.: Наукова думка, 1975, с. 52-58.

37.Природные и синтетические минералы, драгоценные металлы и вспомогательные материалы для ювелирного производства. - Л.,1085.-112с.

38.Путолова Л.С. Самоцветы и цветные камни. - М.: Недра, 1991.-190с.

39.Пыляев М.И. Драгоценные камни : Их свойства, местонахождения и употребление. - М.: Совмест. сов. - австр. предприятие "Х.Г.С", 1990. - 403с.

40.Рид П.Дж. Геммологический словарь : (Драгоценные и ювелирные камни, их синтетические аналоги и имитации. - Л.: Недра, 1986. - 286с.

41.Соболевский В.И. Занимательная минералогия : Кн. для учащихся. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1983. - 191с.

42.Солодова Ю.П.,Андреенко Э.Д., Гранадчикова Б.Г. Определитель ювелирных и поделочных камней : Справочник. - М.: Недра, 1985. - 223с.

43.Сребродольский Б.И. Жемчуг. - М.: Наука, 1985. 136с. - (Сер."Человек и окруж.среда).

44. Сребродольский Б.И. Загадки минералогии. - М.: Наука, 1987. - 157с. - (Сер."Человек и окруж.среда")

45.Сребродольский Б.И. Коралл. - М.: Наука, 1986. 134с.- (Сер."Человек и окруж.среда")

46.Сребродольский Б.И. Мир янтаря. - Киев: Наукова.думка, 1988. - 144с.

47.Сребродольский Б.И. Научно-технический прогресс и минералы. - Киев: Наук.думка, 1990. - 178с.

48.Сребродольский Б.И. Янтарь. - М.: Наука, 1984. 109с.- (Сер."Человек и окруж. среда")

49. Сутурин А.Н.,Замалетдинов Р.С. Нефриты. - Новосибирск: Наука, 1984. - 150с.

50.Турмалин: (Рентгенография и типоморфизм). - Новосибирск : Наука, 1990. - 140с.

51.Фарн А. Жемчуг натуральный, культивированный и имитации. - М.: Мир, 1991. - 192с.

52.Ферсман А.Е. Рассказы о самоцветах. - Изд-е 2-е. - М.: Наука, 1974. - 254с.

53.Фракей Э. Янтарь. - М.: Мир, 1990. - 197с.

По качественной оценке пробы №

Присланной

Название организации заказчика

1.Полевое определение и номер пробы

3.Краткая геологическая характеристика месторождения по данным паспорта

4. В процессе каких работ и каким способом отобрана проба

5.Объем пробы (вес, количество и размеры образца)

1) Характеристика образцов пробы (кристаллы, агрегаты, штуфы и т.д.)

2) Структура (породы)

3) Твердость (по Моосу)

4) Характер излома и

5) Декоративные свойства:

а) Окраска и рисунок (текстура)

б) Степень просвечиваемости

в) Выделенные декоративные разновидности

7. Наименование и микроскопическая характеристика камня (минеральный состав, минералы-хромофоры, структура, текстура), микродефекты.

8.Технологическая и художественно-декоративная характеристика.

1) Примененный способ обработки

2) Степень механической прочности

3) Качество принимаемой полировки

5) Характеристика обработанного камня

9.Размеры бездефектных участков (областей) камня, соответствие требованиям технических условий или отраслевых стандартов

10. Рекомендации по использованию камня в камнерезной (ювелирной ) промышленности и проведению геологических работ

При заполнении заключения по исследованию пробы, сделать эскиз изделия, чертеж и обоснованно изложить технологический процесс изготовления изделия.

АКТ приемки камнесамоцветного сырья от ___________2006г.

Составили настоящий акт акт в том, что произведена техническая приемка камнесамоцветного сырья, поступившая_________________по накладной_________________

К ювелирным камням предлагается относить как драгоценные поделочные, так и синтезированные аналоги природных минералов и не существующие в природе химические соединения: фианит, иттро-алюминиевый гранит.

Особенности диагностики ювелирных камней

При проведении экспертизы ювелирного изделия диагностика вставок в нем составляет более половины всего объема экспертной работы.

Многие ювелирные камни характеризуются одинаковыми или сходными признаками, что затрудняет их диагностику. Так, среди прозрачных и непрозрачных камней можно выделить группы одинакового цвета — зеленого, розового, красного, синего и т.д. Методы их диагностики основаны на определении важнейших физических свойств и внутренних особенностей камней.

Первая задача при диагностике камня заключается в выяснении, к какому минеральному виду он принадлежит: является ли он корундом (рубином или сапфиром), кварцем (аметистом или цитрином), топазом, турмалином, шпинелью и т.д.

Первое предположение о природе камня можно сделать на основании его цвета, блеска и общего вида, но быть уверенным в правильности определения можно только в результате измерения той или иной оптической или физической константы при помощи специального оборудования.

Полная геммологическая лаборатория включает в себя:

- бинокулярный микроскоп с темнопольным освещением,

- рефрактометр,

- полярископ,

- спектроскоп,

- дихроскоп,

- калибр «Лаверидж,

- калибровочные таблицы,

- алмазный тестер,

- лампа дневного освещения,

- жидкости для определения плотности камней,

- каратные весы,

- карандаши твердости,

- пинцет,

- справочники, учебники по геммологи.

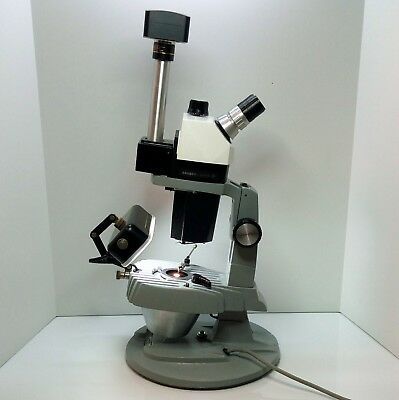

Геммологическая лаборатория (передвижная)

Диагностические свойства ювелирных камней

Прозрачность ювелирных камней

Под прозрачностью понимают способность твердого тела пропускать сквозь себя в той или иной степени лучи света.

Прозрачность зависит от структуры кристаллов, наличия в них трещин, твердых и газово-жидких включений. Прозрачность ювелирных камней определяется визуально при просмотре их на просвет.

По степени прозрачности ювелирные камни разделяются на:

- прозрачные — все бесцветные и слабоокрашенные вставки, сквозь пластинки которых (толщина 3-5 мм) ясно виден предмет;

- полупрозрачные — через которые предметы видно неясно;

- просвечивающие, через которые нельзя разобрать предмет;

- непрозрачные.

Наряду с прозрачностью блеск является одним из наиболее важных диагностических признаков у ювелирных камней. Блеск создается светом, отраженным от поверхности закрепленного камня; при этом его интенсивность, т.е. количество отраженного света, тем больше, чем резче разница между скоростью света в воздухе и в данном ограненном камне, т.е. интенсивность блеска тем больше, чем больше показатель преломления.

По характеру блеска различают следующие его виды: стеклянный, жирный, смолистый, алмазный, полуметаллический.

Окраска — один из наиболее характерных отличительных признаков для большинства ювелирных камней. Окраска камня в геммологи определяется визуально на фоне белой бумаги. Цвет и прозрачность популярных природных ювелирных камней приведены в таблице ниже.

Цвет прозрачных и полупрозрачных ювелирных камней

Цвет непрозрачных и просвечивающих ювелирных камней

На границе двух сред свет меняет направление своего движения: часть световой энергии возвращается в первую среду, т.е. происходит отражение света; часть проходит через границу сред, меняя при этом направление распространения. Это явление называется преломлением света.

Для определения показателей преломления ювелирных камней в геммологической практике широко используются рефрактометры, на которых можно производить измерение показателей преломления прозрачных камней, имеющих хотя бы одну плоскую полированную грань. Определение показателей преломления на рефрактометрах основано на явлении полного внутреннего отражения на границе двух сред. Для определения показателей преломления используется также иммерсионная жидкость, которая позволяет установить оптический контакт. Показатель преломления иммерсионной жидкости должен быть выше показателя преломления камня и близким к показателю преломления линзы прибора.

Показатели преломления ювелирных камней приведены в таблице 1.

Кристаллы в зависимости от симметрии делятся на изотропные и анизотропные. В практике исследования драгоценных камней применяют несколько визуальных способов отличия двупреломляющих камней от изотропных минералов. Для быстрого определения характера преломления камня применяют полярископы.

Небольшая группа оптически изотропных ювелирных камней включает в себя минералы кубической сингонии (алмаз, шпинель, гранаты); кроме того, сюда входят стекла, смолы, твердые гели.

Дисперсия показателей преломления (светорассеивание)

Цветные составляющие белого луча света по-разному преломляются в минералах и обладают различными показателями преломления. Изменение показателей преломления в зависимости от длины волны получило название дисперсии. Дисперсия обусловливает разложение лучей света на составные части спектра и искрящуюся игру цветов ограненного самоцвета. Сильно выраженная дисперсия определяется многоцветным радужным блеском и характерна для весьма ограниченного числа драгоценных камней (алмаз, демантоид, сфен, циркон).

При диагностике ювелирных камней определяют не абсолютное значение дисперсии показателей преломления, а так называемый дисперсионный эффект, т.е. цветовую игру ограненных камней. Игра камня устанавливается визуально.

Твердость ювелирных камней приведена в таблице 1.

Плотность минералов является одним из важнейших диагностических свойств цветных ювелирных камней.

В настоящее время для определения плотности используют наборы тяжелых жидкостей. Метод основан на сравнении плотности определяемого ювелирного камня и жидкости, в которую он погружен. Минералы, имеющие плотность больше плотности жидкости, тонут, меньше – всплывают; при равенстве плотности жидкости и определяемого камня последний находится во взвешенном состоянии.

Физические свойства ювелирных камней. Табл.1

Микроскоп для выявления особенностей природных и синтетических камней

Синтетические аналоги обладают такой же кристаллической решеткой и таким же химическим составом, как и природные. Поэтому применение для идентификации синтетических аналогов инструментов, обычно используемых для идентификации природных камней, не имеет смысла.

Искусственные рубины и сапфиры появились на рынке в начале 20 века, когда французский ученый Вернейль создал специальную печь, в которой чистый алюминий вместе с небольшим количеством металлических красящих веществ проходит через кислородно-водородное пламя, кристаллизуясь в виде буль. С помощью этого процесса можно производить синтетические камни большого размера за короткое время. К счастью, именно быстротой процесса обусловлен простой способ отличать натуральные минералы от искусственных.

Различия в условиях образования природных минералов, используемых в ювелирных изделиях, и синтезе их аналогов отразились на некоторых особенностях роста и внутреннего строения тех и других. Это проявилось в зональности кристаллов и в характере распределения окраски и включений.

С течением времени появились и продолжают все новые методы производства синтетических камней, которые представляют проблемы даже для опытных геммологов. Однако на рынке таких камней не так и много. Исключение из этого правила составляют случаи, когда кристаллы выращиваются на затравке из природного минерала с характерными для него включениями.

Синтетические камни характеризуются в основном такими же свойствами, как и их природные аналоги, небольшие различия обусловлены специфическими условиями их образования (кристаллизации) синтетических камней. В природе кристаллы растут медленно под давлением из горячих водных растворов или из расплавленной магмы. Обязательным является также присутствие многих химических соединений, которые в определенных условиях вступают во взаимодействие, образуя ряд различных минералов. Поэтому при осмотре природного камня можно наблюдать мелкие включения других минералов, образовавшихся вместе с ним, или следы окружающей жидкости, в которой он формировался.

Синтетические же камни выращивают в химически более «чистых” условиях, поэтому единственными посторонними кристаллическими включениями могут быть только соединения, сходные по составу с основным кристаллом.

Практически все синтетические корунды застывают изогнутыми линиями, которые часто становятся заметны после разрезания камня на части. Кроме того, внутрь искусственного камня попадают небольшие пузырьки газа, также заметные при обследовании.

Приведем некоторые характерные особенности синтетических ювелирных камней.

Александрит — сильная коротковолновая красная люминесценция. Изменение цвета от зеленовато-голубого до красновато-пурпурного. Часто не похож на натуральные камни. Очень чистый.

Лазурит — (метод производства — керамика Жильсон) — удельный вес ниже, чем у натурального камня, материал более пористый, чем натуральный.

Опал (метод производства осаждение — Жильсон)- увеличение позволяет увидеть сетчатую структуру, отсутствующую у натурального камня.

Рубин (метод производства — кристаллизация в пламени -Вернейль) — изогнутая свиль, пузырьки газа, сильная красная люминесценция.

Современная диагностика и оценка драгоценных камней и изделий с ними — сложный процесс, требующий значительных знаний в области минералогии, кристаллографии, физики оптики, ювелирного дела, состояния мирового рынка, антиквариата и моды. К сожалению, не существует какойлибо один метод достоверного определения драгоценного камня, да и подходов к классификации и оценке в мире множество. Поэтому… Читать ещё >

Драгоценные камни. Методы и технич. средства оперативной диагностики драгоценных камней ( реферат , курсовая , диплом , контрольная )

Содержание

- План

- Введение

- Глава 1. История развития геммологии

- Глава 2. Методы диагностики камней

- Глава 3. Технические средства диагностики драгоценных камней

- Заключение

- Список используемой литературы

Дихроскоп используется для выяснения оптической осности и окраски по различным кристаллографическим направлениям. Весы. Требования к взвешиванию следующие:

Металл. Точностью до 0,01 грамма.

Драгоценные камни до 0,01 карата (0,002 гр), а в некоторых случаях до 0,001 карата.

Определяет пробы золота: 375, 500, 583−585, 750 и платину высокой пробы. Есть и другие аналогичные приборы с разными диапазонами определений, в том числе для серебра, меди, никеля и других металлов. 10 кратная лупа. Эталоны цвета. Спектроскоп. Определить разновидность многих минералов без использования спектроскопа практически невозможно.

Ультрафиолетовый излучатель. Изучение свечения минералов в УФ свете также помогает при диагностике минералов. Кольцемер. Пальцемер. Пломбир. Выше были приведены наиболее широко используемые приборы в геммологических исследованиях. Но в некоторых случаях (например отличие природного от синтетического алмаза, оценки крупных бриллиантов, паспортизации ценных камней и изделий) необходимо применение и более сложных приборов, к ним можно отнести:

Пропорционоскоп. На рисунке показан только держатель ограненного камня. Прибор предназначен для определения пропорций огранки, от которой в значительной степени зависит цена особенно крупных камней. Радиометр. Проверку драгоценного камня или изделия на радиоактивность приходится иногда производить, т.к. из некоторых месторождений поступают радиоактивные камни, а также при облагораживании камней иногда применяется радиоактивное воздействие, после которого остается остаточная радиация.

Рефлектометр. Коэффициент преломления выше 1,81 обычным рефрактометром определить невозможно и, поэтому, иногда приходится пользоваться другим прибором. Такие исследования чаще всего проводятся при диагностике бриллиантов, коэффициент преломления которых колеблется от 2,39 до 2,43 и других минералов, коэффициент преломления которых достигает 3 и выше. Набор химреактивов. Также иногда используется в геммологии. Набор цветных фильтров. Изучение спектра пропускания и излучения драгоценных камнейодно из составных частей геммологической работы. Микроскоп.

Минералогическое изучение при больших увеличениях образцов и фотографирование их также относится к детальному изучению и «паспортизации «драгоценных камней. Электронный спектроскоп, совмещенный с микроскопом, предназначен для детального изучения спектров испускания и поглощения, что например, чрезвычайно важно при отличии натуральных и синтетических алмазов (бриллиантов). В крупных геммологических центрах применяются и другие очень дорогостоящие приборы, проводящие рентгеноструктрурный и рентгеноспектральный анализ, различные колориметры и т. д.

Заключение

Обман при продаже драгоценных камней имеет очень глубокие корни (имеются свидетельства, что это происходило и более 3 тыс. лет до н.э.). Это связано с очень большой стоимостью единицы веса драгоценных камней, относительно небольшими затратами на изготовление имитаций или синтетических аналогов, облагораживание и относительно непростой диагностикой. Так, бриллиант высших характеристик диаметром 10,7 мм (вес в 1 гр. или 5 карат) по своей стоимости равноценен 7 килограммам золота.

Современная диагностика и оценка драгоценных камней и изделий с ними — сложный процесс, требующий значительных знаний в области минералогии, кристаллографии, физики оптики, ювелирного дела, состояния мирового рынка, антиквариата и моды. К сожалению, не существует какойлибо один метод достоверного определения драгоценного камня, да и подходов к классификации и оценке в мире множество. Поэтому приходится часто применять различные приборы для более достоверного определения и оценки камня или изделия.

При диагностике и оценке драгоценных камней необходимо определить: название, происхождение (природное, синтетическое, имитация), цвет, качество, вес, прозрачность, форму огранки, симметрию, степень полировки, а иногда еще и некоторые другие характеристики.

Список используемой литературы Андерсон Б., Определение драгоценных камней, Мир камня, 2006.

Макаров Л. П., Драгоценные камни: Введение в бизнес, оценку и диагностику драгоценных камней, 2001.

Пыляев М.И., Драгоценные камни. Их свойства, местонахождения и употребление, 2008.

Патрик Вуайо, Бриллианты и драгоценные камни.

Смирнов Алексей, Практика продаж ювелирных украшений, 6 карат, 2004.

Андерсон Б., Определение драгоценных камней, Мир камня, 2006, 38.

Андерсон Б., Определение драгоценных камней, Мир камня, 2006, 59.

Андерсон Б., Определение драгоценных камней, Мир камня, 2006, 91.

Макаров Л. П., Драгоценные камни: Введение в бизнес, оценку и диагностику драгоценных камней, 2001, 72.

Андерсон Б., Определение драгоценных камней, Мир камня, 2006, 117.

Дронова Н. Д., Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий и драгоценных камней, Дело, 2001, 32.

Дронова Н. Д., Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий и драгоценных камней, Дело, 2001, 50.

Дронова Н. Д., Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий и драгоценных камней, Дело, 2001, 54.

Читайте также: