Артиллерия великой отечественной войны реферат

Обновлено: 25.06.2024

Цель работы – дать сравнительную характеристику артиллерии СССР и артиллерии Германии в годы Великой Отечественной Войны.

В работе поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть артиллерию СССР в годы Великой отечественной войны.

2. Проанализировать состав артиллерии Германии.

3. Сравнить артиллерию СССР и Германии в годы ВОВ.

Содержание работы

Введение 3

1. Артиллерия СССР в годы Великой отечественной войны 6

2. Немецкая артиллерия 14

3. Сравнительная характеристика артиллерии СССР и Германии в годы ВОВ 18

Заключение 21

Список литературы 23

Содержимое работы - 1 файл

Артиллерия СССР и Германии в ВОВ.doc

Актуальность настоящей работы заключается в том, что артиллерия как необходимый род войск сохранила свое значение по сей день. Интерес к военным действиям периода Великой Отечественной войны значительно возрос в начале 90-х годов прошлого столетия после рассекречивания многих архивных документов. Эта тенденция сохранилась и в настоящее время.

Выбор данной темы обоснован тем, что в современном мире возник огромный интерес к истории боевой техники противоборствовавших держав Второй мировой войны. Это относится и к артиллерии. Но сама артиллерия, как предмет исторический, а не как военная дисциплина, слабо изучалась в исторической науке.

Роль советской артиллерии в Великой Отечественной войне не потеряла своей актуальности в современных условиях и является ценнейшей практической основой, на которой базируются выводы и рекомендации современной теории применения артиллерии в бою и в военных операциях. Конечно, время вносит свои коррективы и необходимо разумно сочетать выводы из боевого опыта Великой Отечественной войны с современными условиями, то есть использовать уроки прошлого в интересах настоящего и будущего.

Великая Отечественная война была величайшим испытанием в истории нашей Родины. В ходе этой войны решалась не только судьба всего многонационального социалистического государства. Было поставлено под вопрос существование мировой цивилизации, всех народов мира.

Можно выделить один из трудов нашего соотечественника А. Иванова. В своей книге он рассматривает различные артиллерийские системы, которые применялись в вооруженных силах СССР в период с сентября 1939-го по сентябрь 1945 года. Кроме артиллерийских орудий, производившихся в СССР, включены также и орудия, закупленные за границей, которые состояли на вооружении и для которых был налажен выпуск боеприпасов на советских заводах. Орудия иностранного производства отдельно не рассматриваются, а лишь перечисляются.

Цель работы – дать сравнительную характеристику артиллерии СССР и артиллерии Германии в годы Великой Отечественной Войны.

В работе поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть артиллерию СССР в годы Великой отечественной войны.

2. Проанализировать состав артиллерии Германии.

3. Сравнить артиллерию СССР и Германии в годы ВОВ.

1. Артиллерия СССР в годы Великой отечественной войны

Советская артиллерия была создана в годы гражданской войны и в своем предвоенном развитии прошла два этапа. В период с 1927 по 1930 гг. была проведена модернизация доставшегося в наследство от царской армии артиллерийского вооружения, в результате которой существенно улучшились основные тактико-технические характеристики орудий в соответствии с новыми требованиями, причем это было сделано без больших затрат на базе имевшегося вооружения. Благодаря модернизации артиллерийского вооружения дальность стрельбы артиллерии возросла в среднем в полтора раза. Увеличение дальности стрельбы было достигнуто за счет удлинения стволов, увеличения зарядов, увеличения угла возвышения и улучшения формы снарядов.

Увеличение мощности выстрела потребовало также некоторой переделки лафетов. В лафет 76-мм пушки обр. 1902 года был введен уравновешивающий механизм, у 107-мм и 152-мм пушек поставлены дульные тормоза. Для всех орудий был принят единый прицел образца 1930 г. После модернизации орудия получили новые наименования: 76-мм пушка образца 1902/30 гг., 122-мм гаубица обр. 1910/30 гг. и т.д. Из новых образцов артиллерии, разработанных в этот период на вооружение была принята 76-мм полковая пушка обр. 1927 г.

Начало второго этапа в развитии советской артиллерии относится к началу 30-х гг., когда в результате ускоренного развития тяжелой индустрии появилась возможность начать полное перевооружение артиллерии новыми образцами.

22 мая 1929 г. Реввоенсовет СССР принял разработанную Главным артиллерийским управлением (ГАУ) систему артиллерийского вооружения на 1929–32 гг. Это был важный программный документ для развития советской артиллерии. В нем предусматривалось создание противотанковой, батальонной, полковой, дивизионной, корпусной и зенитной артиллерии, а также артиллерии Резерва Главного Командования (РГК). Система корректировалась на каждую пятилетку и являлась основанием для разработки новых орудий. В соответствии с ней в 1930 г. была принята на вооружение 37-мм противотанковая пушка. Лафет этой пушки имел раздвижные станины, что обеспечивало угол горизонтального обстрела до 60° без перемещения станины.

В 1932 г. на вооружение принимается 45-мм противотанковая пушка также на лафете с раздвижными станинами. В 1937 г. 45-мм пушка была усовершенствована: в клиновой затвор введена полуавтоматика, использовано подрессоривание, улучшены баллистические качества. Проводились большие работы по перевооружению дивизионной, корпусной и армейской артиллерии, а также артиллерии большой мощности.

В качестве дивизионной пушки на вооружение была принята 76-мм пушка обр. 1939 г. с полуавтоматическим клиновым затвором. Лафет этого орудия имел вращающийся верхний станок, быстроходные подъемный и поворотный механизмы, раздвижные станины. Ходовая часть с подрессориванием и резиновыми грузошинами на колесах допускала скорость перевозки до 35–40 км/ч. В 1938 г. на вооружение дивизионной артиллерии поступила 122-мм гаубица обр. 1938 г. Это орудие по своим тактико-техническим данным намного превзошло все иностранные образцы подобного типа. На вооружение корпусной артиллерии были приняты 107-мм пушка обр. 1940 года и 152-мм гаубица обр. 1938 г. 1

В состав армейской артиллерии вошли: 122-мм пушка обр. 1931/37 гг. и 152-мм гаубица обр. 1937 г. Первый образец 122-мм пушки был разработан в 1931 г. 122-мм пушка обр. 1931/37 гг. была получена наложением ствола 122-мм пушки обр. 1931 г. на новый лафет обр. 1937 г., принятый в качестве единого лафета для 122-мм пушки и 152-мм гаубицы. Для всех орудий дивизионной и корпусной артиллерии был принят прицел, не зависимый от орудия, позволявший одновременно заряжать и наводить орудие в цель. Успешно разрешалась и проблема создания советской артиллерии большой мощности.

В периоде с 1931 по 1939 гг. приняты на вооружение: 203-мм гаубица обр. 1931 г., 152-мм пушка обр. 1935 г., 280-мм мортира обр. 1939 г., 210-мм пушка обр. 1939 г. и 305-мм гаубица обр. 1939 г. Лафеты 152-мм пушки, 203-мм гаубицы и 280-мм мортиры однотипные, на гусеничном ходу. В походном положении орудия составляли две повозки – ствол и лафет. Параллельно с развитием материальной части артиллерии проводились важные мероприятия и по совершенствованию боеприпасов.

Советскими конструкторами были разработаны наиболее совершенные по форме дальнобойные снаряды, а также новые виды бронебойных снарядов. Все снаряды укомплектовывались взрывателями и трубками отечественного производства. Необходимо отметить, что на развитии советской артиллерии сказалась такая распространенная в то время за рубежом идея, как универсализм. 2

Речь шла о создании так называемых универсальных или полууниверсальных орудий, которые могли бы быть одновременно и полевыми, и зенитными. При всей привлекательности этой идеи ее реализация вела к созданию чрезмерно сложных, тяжелых и дорогих орудий с невысокими боевыми качествами. Поэтому после создания и испытания ряда образцов таких орудий летом 1935 г. было проведено совещание артиллерийских конструкторов с участием членов правительства, на котором были вскрыты несостоятельность и вредность универсализма и указано на необходимость специализации артиллерии по ее боевому назначению и видам. Не нашла поддержки в СССР и идея замены артиллерии авиацией и танками.

В 1942 г. на вооружение поступила 76,2-мм дивизионная пушка обр. 1941 г. (ЗИС-3), конструкция которой при высоких боевых характеристиках полностью удовлетворяла требованиям поточного производства. Для борьбы с танками противника в 1943 г. была разработана 57-мм противотанковая пушка ЗИС-2 на лафете 76,2-мм пушки обр. 1942 г.

Несколько позже на вооружение поступила еще более мощная 100-мм пушка обр. 1944 г. С 1943 г. в войска начали поступать 152-мм корпусные гаубицы и 160-мм минометы, ставшие незаменимым средством прорыва вражеской обороны. Всего за годы войны промышленностью было выпущено 482,2 тыс. орудий.

Минометов было изготовлено 351,8 тыс. (в 4,5 раза больше, чем в Германии, и в 1,7 раза больше, чем в США и странах Британской империи). В Великой Отечественной войне Красной Армией также широко применялись реактивная артиллерия. Началом ее использования можно считать формирование в июне 1941 г. первой отдельной батареи, имевшей семь установок БМ-13. К 1 декабря 1941 г. в полевой реактивной артиллерии насчитывалось уже 7 полков и 52 отдельных дивизиона, а в конце войны в Красной Армии имелось 7 дивизий, 11 бригад, 114 полков и 38 отдельных дивизионов реактивной артиллерии, для вооружения которых было изготовлено более 10 тыс. многозарядных самоходных пусковых установок и более 12 миллионов реактивных снарядов. Всем вновь формируемым частям реактивной артиллерии присваивалось наименование гвардейских минометных частей (ГМЧ). Они находились в непосредственном подчинении Ставки Верховного Главнокомандования и имели свои органы управления и снабжения. 3

В операциях Великой Отечественной войны разрабатывалась и проверялась в боях теория и практика организации и боевого применения артиллерии. Первый опыт создания артиллерийских соединений РГК относится к началу 1941 г., когда для ликвидации возможного прорыва крупных танковых сил противника было принято решение сформировать 10 артиллерийских противотанковых бригад РГК. Каждая бригада должна была иметь два артиллерийских полка, минно-саперный и автотранспортный батальоны. Интересной особенностью этих противотанковых бригад было то, что в них полностью отсутствовали специализированные противотанковые орудия: каждый артиллерийский полк состоял из двух дивизионов, вооруженных 76-мм полевыми пушками, двух дивизионов, вооруженных 85-мм зенитными пушками, используемыми в качестве противотанковых, и одного дивизиона, на вооружении которого должны был состоять новые 107-мм полевые орудия. Шестой, зенитный, дивизион каждого полка имел на вооружении 37-мм зенитные пушки и пулеметы ДШК.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Описание презентации по отдельным слайдам:

Проектно-исследовательская работа по истории России Стрелковое оружие и техника СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Автор: Байбародов А.С. Руководитель: учитель истории Кабиров Р.М. Игрим 2017 г.

Актуальность: Тема моей работы особенно актуальна на сегодняшний день, ведь оборона и защита нашей страны напрямую зависит от нашего вооружения и боевой техники. В процессе исследования данной темы невозможно не затронуть тему Великой Отечественной Войны, память, о героях которой должна всегда жить в наших сердцах. Оказывается, из всех видов боевой техники и вооружения с которыми столкнулись германские войска в начале второй мировой войны, ни один не вызвал у них такого шока, как вооружение и боевая техника СССР 1941-1945 гг.

Обьектом моей работы являются: Танк-34 и БМ-13 ( Катюша), а также стрелковое оружие Пистолет-пулемёт Шпагина (ППШ) и пулемет Максима. Предметом будет являтся: исследование истории создания, устройства танка Т-34 и БМ-13 и пистолет-пулемета Шпагина, а также пулемета Максим. Материалы данной работы могут быть использованы на уроках истории и краеведения в школе.

Цель проекта: Обобщить знания обучающихся о вооруженных силах нашей Родины. Узнать и рассказать, какая техника и стрелковое оружие были на вооружении советской армии в годы Великой Отечественной войны. Задачи: ознакомить с техническими характеристиками данных видов вооружения.

Танк Т- 34 От множества бронированных машин в период Великой Отечественной войны средний танк отличало то, что, пройдя всю ее от самого первого дня и до Победы, он не устарел морально. Одним из его наиболее важных качеств были почти фантастические ремонтопригодность и восстанавливаемость после боевых повреждений. Эти высокие показатели в значительной степени были заложены в ходе глубокой проработки проекта Т-34 конструкторами и технологами под руководством главного конструктора машины Кошкина по максимальному упрощению систем, агрегатов, узлов и деталей, а также снижению трудоемкости их изготовления. Это позволяло инженерам и техникам из ремонтных батальонов, постоянно следуя за боевыми порядками войск, в полевых условиях проводить на Т-34 полный перечень ремонтно-восстановительных работ, включая и капитальный ремонт. Т-34 стал классическим образцом среднего танка, и его конструкция определила пути развития современного танкостроения. До сих пор его технические решения служат примером для подражания.

Технические характеристики танка Т- 34 Тип танка средний Год выпуска 1940-1944 год Всего произведено 33929шт. Экипаж, чел. 4 Боевая масса, т 30,9 Длина, м 6,62 Ширина, м 3 Высота, м 2,52 Количество пушек/калибр, мм 1/76 Количество пулеметов/калибр, мм 2/7,62 мм Броня лобовая, мм 45 Броня бортовая, мм 45 Двигатель В-2-34, дизельный, мощностью 450 л. с. Максимальная скорость 51 км/ч

Велика была роль танковых войск и в начавшейся в октябре 1941г. битве за Москву. В контрнаступлении наших войск под Москвой (началось 5 декабря 1941г.) участвовали две танковые дивизии, 14 бригад и 13 отдельных танковых батальонов. В Московской оборонительной операции (30.09–5.12.41 г.) наши потери достигли 2785 танков, а в московской наступательной (5.12.1941–7.01.1942 гг.) всего 429

БМ-13 ( Катюша) технические характеристики Гвардейский реактивный миномет БМ-13 состоит из пусковой установки, ракетных снарядов и специально приспособленного автомобиля, на котором она смонтирована. Пусковая установка крепилась первоначально на шасси автомобиля ЗИС-5, а впоследствии и на шасси других автомобилей. Реактивная артиллерия, зародившаяся в начале Великой Отечественной войны, выросла в новый перспективный вид артиллерии, имеющий свою систему оружия, организацию, методы ведения огня и формы боевого применения. Легендарные "Катюши" во время войны участвовали во всех крупных операциях.

Пистолет-пулемёт Шпагина. 7,62-мм пистолет-пулемёт образца 1941 года системы Шпагина (ППШ) - советский пистолет-пулемёт, разработанный в 1940 году конструктором Г. С. Шпагиным и принятый на вооружение Красной Армии 21 декабря 1940 года. ППШ являлся основным пистолетом-пулемётом советских вооружённых сил в Великой Отечественной войне. После окончания войны, в начале 1950-х годов ППШ был снят с вооружения Советской Армии и постепенно заменён автоматом Калашникова, несколько дольше он сохранялся на вооружении тыловых и вспомогательных подразделений, частей внутренних войск и железнодорожных войск. На вооружении подразделений военизированной охраны состоял по меньшей мере, до середины 1980-х годов. Также, в послевоенный период ППШ в значительном количестве поставлялся в дружественные к СССР страны, длительное время состоял на вооружении армий различных государств, использовался нерегулярными формированиями и на протяжении ХХ века применялся в вооружённых конфликтах по всему миру. ППШ — легенда Великой Отечественной войны

Технико-тактические характеристики Всего за годы войны было выпущено порядка 6 млн единиц ППШ-41. Залогом их популярности стали высокая дальность стрельбы, простота использования и дешевизна производства. По своей действительной дальности огня очередями (около 200 м) ППШ сильно превосходил средний уровень оружия этого класса. Меньший, чем у большинства зарубежных пистолетов-пулеметов, калибр в сочетании с длинным стволом обеспечивали значительно большую дульную скорость пули — 500 м/с (для сравнения: у любимого оружия чикагских гангстеров пистолета-пулемета Томпсона она составляла лишь 330 м/с), что позволяло одиночным огнем уверенно поражать цель на дистанциях до 300 м. Отметим, что у немцев столь надежного и эффективного пистолета-пулемета не было: MP 38 и MP 40, разработанные изначально для нужд десантников, не отличались сопоставимыми боевыми качествами. Благодаря этим качествам ППШ стал одним из символов Красной армии времен Великой Отечественной войны.

Ожидаемые результаты по проекту: Для обучающихся: расширение представлений учащихся о Российской армии; развитие и обогащение речи школьников, эрудиции и интеллекта; Для педагогов: реализация основной цели проекта, ее полное отражение в проекте; систематизация знаний детей о свойствах; организация работы с родителями по привлечению их к патриотическому воспитанию. детей в семье.

--> FISHKINET

С началом Великой Отечественной войны минометы неоднократно модернизировались. 82-мм батальонный миномет образца 1941 г., разработанный в СКБ В. Н. Шамарина, имел встроенный в казенник ствола эксцентриковый механизм, который позволял повысить безопасность процесса разряжания миномета . Двунога-лафет 82-мм батальонного миномета образца 1943 г. представляла собой жесткую раму с приваренными к ней сошниками, которые при стрельбе углублялись в грунт и обеспечивали высокую устойчивость миномета.

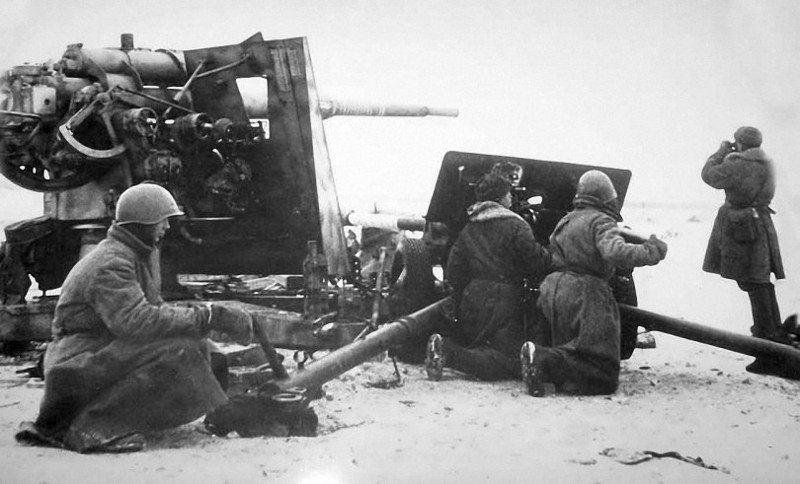

Ф-22 УСВ

К началу войны Красная армия располагала вполне современной системой дивизионной артиллерии, основными образцами которой в дальнейшем стали: 76,2-мм пушки образца 1939 г. (Ф-22УСВ), образца 1942 г. (ЗИС-З), 122-мм гаубицы образца 1938 г. (М-30).

Артиллеристы батареи 76-мм дивизионных пушек образца 1939 года Ф-22 УСВ, перед выездом на боевые позиции

Вес в боевом положении: 1200 кг.

Наибольшая дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом: 13200 м.

Наибольший угол возвышения: +37 градусов

Наибольший угол склонения: -5 градусов

Угол горизонтального обстрела: 54 градуса

Скорострельность максимальная: 25 выстрелов в минуту

Скорость перевозки по шоссе: до 50 км./час

Достижением конструкторской мысли в конструкторском бюро В. Г. Грабина стала разработка 76,2-мм дивизионной пушки ЗИС-3, признанной по своей мощности, совершенству конструкции, внешней легкости и даже, по выражению некоторых экспертов, изяществу лучшей пушкой Второй мировой войны. Заводские испытания этой пушки были начаты в 1940 г., а завершены в начале 1941 г. При создании орудия использовалась идея наложения снабженного дульным тормозом ствола пушки Ф-22 УСВ на лафет 57-мм противотанковой пушки. Новое орудие обеспечивало решение всего комплекса задач дивизионной артиллерии: уничтожение живой силы и автобронетанковой техники, подавление и уничтожение огневых средств пехоты и артиллерии, разрушение долговременных огневых точек и прочее. Однако накануне войны эту пушку не приняли на вооружение, поскольку разработка велась без официального задания ГАУ.

БМ-13Н "Катюша"

Она подразделялась на войсковую (батальонную, полковую, дивизионную, корпусную, а 1943 г. и армейскую) и артиллерию резерва ВГК. На вооружении артиллерии находились пушки, гаубицы, минометы, боевые машины (установки) реактивных снарядов. Батальонная и полковая артиллерия РККА вплоть до 1943 г. была представлена предвоенными образцами, в то время как вермахт повышал эффективность своей и без того более сильной пехотной артиллерии. Так, в конце 1941 г. для поражения танков в боекомплект немецкого легкого пехотного орудия был добавлен кумулятивный снаряд, который в 1942 г. заменен на более мощный.

В 1943 г. одновременно в Советском Союзе и в Германии были созданы полковые пушки на практически одинаковом лафете, конструкция которого была заимствована у 37-мм противотанковой пушки (в СССР и в большинстве случаев в Германии при создании обеих пушек использовался лафет от 45-мм противотанковой пушки образца 1937 г.). Новая советская полковая 76-миллиметровая пушка образца 1943 г. (ОБ-25) была гораздо легче старой полковой пушки.

По сравнению со своим предшественницей она существенно выигрывала в подвижности и возможностях маневра огнем, а также в борьбе с танками вследствие наличия в боекомплекте кумулятивных снарядов. Однако она уступала в максимальной дальности и кучности стрельбы. В вермахте 75-мм пушку le 1G18 сменила в производстве новая пушка 1G37 . Новые советская и германская пушки обладали близкими тактико-техническими характеристиками, но ствол советской пушки не имел дульного тормоза, что при стрельбе вызывало повышенные нагрузки на лафет, а немцы использовали мощный щелевой дульный тормоз. 75-мм 1G37 была оснащена полуавтоматическим клиновым затвором, а в ОБ-25 использовался старый поршневой затвор полковой пушки образца 1927 г. Современные исследователи военного вооружения дают как положительные, так и негативные 161 оценки боевых качеств 76-мм полковой пушки образца 1943 г.

В частности, указывается на слабую баллистику пушки, недостаточный для ведения навесного огня угол вертикального наведения, низкую скорострельность орудия и другие недостатки. В 1944 г. фирма Круппа разработала еще более совершенное 75-мм пехотное орудие 1G42, у которого был увеличен угол возвышения, что позволило повысить дальность стрельбы. В Советском Союзе в этом же году была предпринята попытка создать 76-мм полковую пушку с клиновым затвором, но это орудие не было принято на вооружение. В начале 1945 г. в фашистской Германии проводились испытания гладкоствольного пехотного орудия, однако дальше опытных образцов немецкие конструкторы продвинуться не успели. В сражениях Второй мировой войны самые большие потери пехота несла от огня минометов.

Однако в предвоенные годы отношение к ним военных специалистов армий многих стран мира было достаточно сдержанным. Доминирующим являлся взгляд на минометы как на дешевый и легкодоступный для массового производства суррогат орудия. В предвоенные годы минометы включили в систему артиллерийского вооружения, и к началу войны войска получили 82-мм и 120-мм минометы весьма удачной конструкции. С началом Великой Отечественной войны минометы неоднократно модернизировались. 82-мм батальонный миномет образца 1941 г., разработанный в СКБ В. Н. Шамарина, имел встроенный в казенник ствола эксцентриковый механизм, который позволял повысить безопасность процесса разряжания миномета . Двунога-лафет 82-мм батальонного миномета образца 1943 г. представляла собой жесткую раму с приваренными к ней сошниками, которые при стрельбе углублялись в грунт и обеспечивали высокую устойчивость миномета.

К началу войны Красная армия располагала вполне современной системой дивизионной артиллерии, основными образцами которой в дальнейшем стали: 76,2-мм пушки образца 1939 г. (Ф-22УСВ), образца 1942 г. (ЗИС-З), 122-мм гаубицы образца 1938 г. (М-30). Достижением конструкторской мысли в конструкторском бюро В. Г. Грабина стала разработка 76,2-мм дивизионной пушки ЗИС-3, признанной по своей мощности, совершенству конструкции, внешней легкости и даже, по выражению некоторых экспертов, изяществу лучшей пушкой Второй мировой войны. Заводские испытания этой пушки были начаты в 1940 г., а завершены в начале 1941 г. При создании орудия использовалась идея наложения снабженного дульным тормозом ствола пушки Ф-22 УСВ на лафет 57-мм противотанковой пушки. Новое орудие обеспечивало решение всего комплекса задач дивизионной артиллерии: уничтожение живой силы и автобронетанковой техники, подавление и уничтожение огневых средств пехоты и артиллерии, разрушение долговременных огневых точек и прочее. Однако накануне войны эту пушку не приняли на вооружение, поскольку разработка велась без официального задания ГАУ, а 76-мм калибр дивизионной артиллерии считался бесперспективным.

На дальности 500 м при угле встречи 90 градусов бронебойный снаряд пушки пробивал броню толщиной 70 мм 164 . Основным же преимуществом ЗИС-3 перед аналогичными орудиями зарубежных стран была ее неприхотливость. Как и танк Т-34, пушка ЗИС-3, хотя с 1943 г. ее боевые возможности уже не в полной мере отвечали предъявляемым требованиям, стала одним из символов достижений отечественной промышленности в период Великой Отечественной войны. Во второй половине 1944 г. прошла государственные испытания новая 85-мм дивизионная пушка Д-44, которая была спроектирована в КБ Ф. Ф. Петрова для замены 76-мм пушки ЗИС-3 .

На протяжении всей войны в Германии пытались разработать экспериментальные образцы 150, 210, 305 и даже 420-мм минометов, однако до конца войны ни один из них так и не вышел из стадии проектирования. Неудачными оказались и аналогичные попытки в США. В начале войны в связи с неудачами Красной армии, кадровыми и материальными потерями перед армией и страной встали труднейшие задачи обеспечить эффективность боевого применения артиллерии в условиях тяжелых оборонительных боев и операций. Большие надежды в повышении эффективности огня с закрытых огневых позиций возлагались на реактивную артиллерию, о рождении которой в Красной армии возвестил первый залп батареи БМ-13 по противнику под Оршей 14 июля 1941 г. Высокую эффективность реактивной артиллерии отмечал начальник Генерального штаба генерал Г. К. Жуков.

Реактивные снаряды, использовавшиеся для стрельбы из советских и германских пусковых установок, принципиально отличались друг от друга: советские снаряды стабилизировались в полете хвостовым оперением, а германские снаряды были турбореактивными, то есть стабилизировались в полете вращением вокруг продольной оси. Хвостовое оперение значительно упрощало конструкцию снарядов и позволяло изготавливать их на сравнительно несложном технологическом оборудовании, а для изготовления турбореактивных снарядов необходимы были прецизионные станки и высококвалифицированная рабочая сила. В годы войны это был один из основных факторов, сдерживавших развитие германской реактивной артиллерии. Другим отличием советских и германских реактивных установок был различный подход к выбору базового шасси. В СССР пусковые установки реактивной артиллерии рассматривались как средство ведения маневренных боевых действий.

Таким требованиям удовлетворяли самоходные установки, позволявшие производить широкий маневр частями реактивной артиллерии и быстро сосредотачивать их на важнейших направлениях для поражения противника массированным огнем. В СССР в качестве шасси использовались дешевые грузовики, а в Германии — легкий колесный лафет от противотанковой пушки или дефицитное шасси полугусеничного бронетранспортера. Последнее сразу исключило возможность массового производства самоходных пусковых установок, так как в бронетранспортерах остро нуждались их основные потребители — бронетанковые войска вермахта. Реактивные снаряды были применены немцами уже 22 июня под Брестом, однако до конца войны им так и не удалось найти структуры войсковых формирований и установить формы и способы, которые бы обеспечили сопоставимую с советской эффективность боевого применения. Установки залпового огня БМ-13 сочетали многозарядность, скорострельность и значительную массу боевого залпа с самоходностью и высокой подвижностью.

В 1943 г. Я. Б. Зельдовичу, который в то время возглавлял лабораторию Института химической физики АН СССР, было поручено разобраться в случаях аномальной работы реактивных двигателей. В результате появилась теория горения твердотопливных зарядов в ракетной камере, что ставило развитие ракетной техники на глубоко научную основу. В США аналогичные работы были выполнены только в 1949 г. В ходе наступательных действий Красной армии выявилась потребность в реактивном снаряде с мощным фугасным действием для разрушения оборонительных сооружений. Необходимость быстрого и надежного подавления узлов обороны противника залповым огнем потребовала повышения маневренных возможностей частей и соединений М-31 и лучшей кучности снарядов в залпах. Разработка в 1944 г. 132-мм и 300-мм снарядов повышенной кучности обеспечила дальнейшее увеличение плотности огня соответственно в 3–6 раз. С принятием на вооружение в 1944 г. боевой машины БМ-31-12 были решены проблемы маневра огнем и подвижности частей, которые применяли реактивные снаряды М-31 (калибра 300 мм и массой 92,5 кг) со специальных рамных станков .

Разработка и развертывание массового производства артиллерийского тягача М-2, обеспечивавшего скорость передвижения тяжелой артиллерии 20–30 км/ч, способствовало повышению маневренности артиллерии за счет использования отечественных транспортных средств. Время на подготовку залпа дивизиона сократилась с 1,5–2 часов до 10–15 минут. Во время войны постоянно велись работы по увеличению дальности стрельбы и повышению кучности. В 1944 г. для стрельбы снарядами М-13-ДД была разработана новая боевая машина БМ-13-СН 174 .

Для наведения ракеты Фау-2 на цель использовались в отдельности и в комбинациях друг с другом радиоуправление, автономное управление, автоматика без радиоуправления, но с интегратором перемещений (кверинтегратором), который определял боковой снос ракеты путем двойного интегрирования ускорений бокового сноса. Первый боевой пуск состоялся 8 сентября 1944 г. Ракеты имели малую точность попадания и низкую надежность, в то же время Фау-2 стала первым объектом, совершившим суборбитальный космический полет.

Историю советских крылатых ракет можно вести с лета 1944 г., когда В. Н. Челомей завершил эскизную проработку самолета-снаряда со своим пульсирующим воздушно-реактивным двигателем Д-3, получившего название 10Х 178 . Его беспилотный самолет-снаряд разрабатывался на основе немецкой ракеты Фау-1. Первый пуск был проведен с самолетаносителя Пе-8 20 марта 1945 г., однако результаты испытаний не впечатляли. Недостатки инерциальной системы наведения приводили к большому рассеиванию, и крылатая ракета В. Н. Челомея на вооружение так и не поступила. Советская артиллерия большой мощности после начала Великой Отечественной войны была отведена в тыл и вступила в боевые действия в конце 1942 г. Особую роль сыграла артиллерия большой и особой мощности при прорыве укрепленной обороны на Карельском перешейке, при взятии таких городов-крепостей, как Познань, Кенигсберг, Берлин, а также в уличных боях в других населенных пунктах. Так, в ходе штурма Кенигсберга 203-мм гаубицы, круша двухметровые стены фортов, вели огонь мощными бетонобойными снарядами прямой наводкой, хотя правила стрельбы не предусматривали для орудий большой мощности такого применения. Особенно была велика роль артиллерии в организации противотанковой обороны, уничтожении танков противника. С началом войны основным противотанковым орудием была 45-мм пушка образца 1937 г. Однако ее невысокие боевые качества при увеличении толщины брони немецких танков вызвали необходимость создания орудия более высокой мощи при сохранении высоких маневренных качеств. Задача повышения бронепробиваемости 45-мм противотанковой пушки была решена в результате удлинения ствола и использования нового выстрела, в котором снаряд и гильза остались без изменения, а вес порохового заряда был увеличен. Это позволило повысить давление в канале ствола и увеличить начальную скорость снаряда с 760 до 870 м/с.

В свою очередь, повышение начальной скорости снаряда обеспечило увеличение бронепробиваемости при угле встречи 90 градусов на дальности 500 м до 61 мм, а на дальности 1000 м — до 51 мм 179 , что позволяло 45-мм противотанковой пушке образца 1942 г. М-42 успешно бороться со всеми средними танками вермахта 1942 г. Основной противотанковой пушкой вермахта являлась 50-мм противотанковая пушка РaK-38, по бронепробиваемости она примерно соответствовала 45-мм пушке образца 1942 г., но не могла поражать советские средние и тяжелые танки. Только с появлением в 1942 г. 75-мм противотанковой РaK-40 германская пехота получила более или менее приемлемое средство борьбы с советскими танками . Среди германских противотанковых пушек среднего калибра следует отметить 76,2-мм РaK-36(г) 181 . Она была создана методом глубокой модернизации трофейной советской дивизионной пушки Ф-22.

Несмотря на большие габариты и низкую подвижность, орудие успешно применялось для борьбы с советскими танками за счет высокой начальной скорости (820 м/сек) осколочно-фугасного снаряда массой 9,24 кг. В германской армии достаточно успешно применялись безоткатные орудия 187 . Компактные, легкие, оснащенные осколочной и бронебойной гранатами и шрапнельным снарядом, они использовались для огневой поддержки стрелков-парашютистов и горных стрелков. Пехота от применения динамореактивных орудий из-за их эксплуатационных и боевых неудобств отказалась. Отношение к безоткатным орудиям в германской армии резко изменилось после создания к ним кумулятивных снарядов. Легкие орудия с такими снарядами были признаны чрезвычайно эффективным средством борьбы с танками.

Производство легкого безоткатного орудия LG 40 продолжалось до конца войны С началом боевых действий выявилась слабость советской войсковой зенитной артиллерии. В интересах повышения эффективности ПВО в начале войны 85-мм зенитная пушка образца 1939 г. подверглась существенной модернизации, направленной на повышение ее боевых и улучшение эксплуатационных характеристик. В 1943 г. под руководством Н. И. Костина была разработана спаренная 25-мм зенитная пушка, представлявшая совокупность двух автоматов с противооткатными устройствами от 25-мм зенитной пушки образца 1940 г. 72-К, прицелом, механизмом наведения, станком и повозкой от 37-мм зенитной пушки образца 1939 г., поворотным механизмом от 37-мм морской зенитной пушки 70-К .

Однако эта пушка не нашла широкого применения из-за недостаточной точности прицела, большой дымности выстрела и ненадежной работы автоматов. Разрабатывались и проходили испытания и другие образцы пушек зенитной артиллерии, но они по разным причинам не были приняты на вооружение, однако этим создавался научно-технический задел для создания зенитной артиллерии будущего. В третьем периоде Великой Отечественной войны малокалиберная зенитная артиллерия значительно снизила свою эффективность с увеличением живучести самолетов противника. Основным же орудием среднего калибра в течение всей войны являлась 85-мм зенитная пушка. Как показал опыт боев, зенитные 85-мм пушки можно было успешно применять для стрельбы прямой наводкой по наземным целям.

Отечественная артиллерия выдержала испытание войной, тем не менее имелось качественное отставание в области оптических приборов разного назначения, средств связи и аппаратуры управления, а также средств тяги. При создании оружия активно осуществлялась инновационная деятельность. Так, членкорреспондент АН СССР Н. Г. Четаев обеспечил повышение кучности стрельбы орудий, решив сложную математическую задачу по оптимизации крутизны нарезки стволов орудий; академик А. Н. Колмогоров дал математическое определение оптимального рассеивания артиллерийских снарядов; профессор, в последующем академик Л. Ф. Верещагин, опираясь на исследования по сверхвысоким давлениям, руководил работами по созданию установки, позволявшей производить автофреттаж (упрочение) минометных и орудийных стволов не только малого и среднего, но и крупного калибра, что до этого не удавалось осуществить ни в нашей, ни в зарубежной практике. Новый метод обеспечивал увеличение срока службы и дальнобойности орудий и минометов .

Особенно важно, что накопленный научно-технический и производственный потенциал и качество управления позволили непрерывно совершенствовать артиллерийское вооружение и расширять его производство с учетом накопленного опыта боевого применения и уяснения потребностей фронта. Можно отметить оперативность реагирования советской конструкторской мысли. Как только обнаружилась недостаточная бронепробиваемость 45-мм противотанковой пушки, оперативно была проведена ее модернизация, и в войска поступила 45-мм пушка образца 1942 г., обеспечивающая столь необходимый уровень бронепробиваемости 50 мм на дальности стрельбы до 1 км.

Низкая эффективность в борьбе с танками 76-мм дивизионной пушки образца 1939 г. привела к замене ее 76-мм пушкой образца 1942 г., знаковой ЗИС-3. Реакцией на появление на поле боя тяжелых германских танков стало принятие на вооружение 57-мм противотанковой пушки образца 1943 г., снаряды которой пробивали броню толщиной 120–150 мм, а с лета 1944 г. в войска стало поступать самое эффективное противотанковое орудие своего времени — 100-мм пушка БС-3, обеспечившая бронепробиваемость до 162 мм. Тогда же была создана перспективная 85-мм дивизионная пушка. Введению в армии корпусного звена сопутствовало своевременное создание 152-мм корпусной гаубицы образца 1943 г. Когда в бою выявилась низкая эффективность 50-мм минометов, они были сняты с производства, и в сжатые сроки выполнена модернизация и развертывание выпуска 82, 107, 120-мм минометов, а в 1943 г. войска получили лучший в то время в мире 160-мм миномет с заряжанием с казенной части и неотделяемым лафетом.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 7. Экономика и оружие

войны. — М.: Кучково поле, 2013. — 864 с., 20 л. ил., ил.

В годы Великой Отечественной артиллерия выполняла огромный комплекс задач в ходе оборонительных и наступательных операций.

ЗиС-2

ЗиС-3

Самым массовым советским орудием Великой Отечественной войны стала ЗиС-3 (76-миллиметровая дивизионная пушка образца 1942 г.), которая стала поступать в действующую армию во второй половине 1942-го.

Первое массовое боевое применение данного орудия связано предположительно с боями на Сталинградском и Воронежском направлениях. Легкая и маневренная пушка использовалась для борьбы как с живой силой, так и с техникой врага. Всего было выпущено более 100 тыс. ЗиС-3 — больше, чем всех остальных орудий, вместе взятых за время войны. Выпуск ЗиС-3 велся на предприятиях в Горьком (совр. Нижний Новгород) и Молотове (совр. Пермь).

152 миллиметровая гаубица-пушка образца 1937 года — уникальное орудие, сочетавшее в себе дальность стрельбы пушки и способность гаубицы вести огонь по навесной траектории. В период Великой Отечественной войны ни одна армия мира, включая немецкую, не имела подобных систем. Без МЛ-20 не обходилась ни одна крупная артиллерийская подготовка, будь то Московская, Сталинградская или Курская битвы.

Примечательно, что МЛ-20 стала первым советским орудием, открывшим огонь по территории Германии. Вечером 2-го августа 1944 года из МЛ-20 по немецким позициям в Восточной Пруссии было выпущено около 50 снарядов. И тут же в Москву было отправлено донесение о том, что снаряды теперь рвутся на территории Германии. С середины войны МЛ-20 устанавливалась и на советские САУ СУ-152, и позднее на ИСУ-152. Всего было выпущено около 6900 орудий МЛ-20 различных модификаций.

Это орудие в годы Великой Отечественной войны очень широко использовалось как на фронте, так и для защиты тыловых объектов и крупных транспортных узлов. В ходе боевых действий оно нередко применялось и в качестве противотанкового. А до начала массового производства БС-3 это была практически единственная пушка, способная на больших дистанциях бороться с немецкими тяжелыми танками.

Одной из самых результативных стационарных советских батарей стала 394-я батарея из четырех 100-миллиметровых орудий, расположенная на мысе Пенай (район современной Кабардинки) под командованием лейтенанта А. Э. Зубкова. Изначально она сооружалась для отражения возможной атаки с моря, однако с 1942 года успешно действовала по наземным целям. Всего за время боев батарея провела 691 стрельб, выпустив более 12 тысяч снарядов.

Батарея подвергалась массированным артиллерийским и авиационным ударам противника. Расчеты несли серьезные потери, а орудия постоянно получали повреждения; неоднократно проводилась замена орудийных стволов и броневых щитов. Уникальным был случай, когда немецкий снаряд попал прямо в ствол орудия через дульный срез, но, к счастью, не разорвался (этот эпизод независимо друг от друга подтвердили после войны командир и механик батареи). В 1975 г. на месте легендарной батареи был открыт музейно-мемориальный комплекс.

Читайте также: