Жидкость это в физике кратко

Обновлено: 01.06.2024

Жидкость - физическое тело, которое обладает свойством текучести, т. е. не имеющее способности самостоятельно сохранять свою форму.Текучесть жидкости обусловлена подвижностью молекул, составляющих жидкость.

Жидкостью называется агрегатное состояние вещества, промежуточное между твердым и газообразным. Жидкость характеризуется следующими свойствами: 1) сохраняет объем; 2) образует поверхность; 3) обладает прочностью на разрыв; 4) принимает форму сосуда; 5) обладает текучестью. Свойства жидкости с 1) по 3) подобны свойствам твёрдых тел, а свойство 4) - свойству жидкости.

Жидкости, законы движения и равновесия которых изучаются в гидравлике (механике жидкости и жидкости), делятся на два класса: сжимаемые жидкости или газы, почти несжимаемые - капельные жидкости.

В гидравлике рассматриваются как идеальные, так и реальные жидкости.

Идеальная жидкость - жидкость, между частицами которой отсутствуют силы внутреннего трения. Вследствие этого такая жидкость не сопротивляется касательным силам сдвига и силам растяжения. Идеальная жидкость совершенно не сжимается, она оказывает бесконечно большое сопротивление силам сжатия. Такой жидкости в природе не существует - это научная абстракция, необходимая для упрощения анализа общих законов механики применительно к жидким телам.

Реальная жидкость - жидкость, которая не обладает в совершенстве свойствами идеальной жидкости, она в некоторой степени сопротивляется касательным и растягивающим усилиям, а также отчасти сжимается. Для решения многих задач гидравлики этим отличием в свойствах идеальной и реальной жидкостей можно пренебречь. В связи с этим физические законы, выведенные для идеальной жидкости, могут быть применены к жидкостям реальным с соответствующими поправками.

Ниже кратко представлены общие сведения, касающиеся физических свойств жидкостей. Ссылки на страницы с конкретными физическими свойствами разных жидкостей находятся в здесь. Эти разделы будут постепенно пополняться новой информацией, которая, возможно, окажется полезной инженерам и конструкторам при выполнении расчётов.

Плотность жидкости

Килограмм на кубический метр [кг/м 3 ] равен плотности однородного газообразного вещества, масса которого при объёме 1 м 3 равна 1 кг.

dm - масса элемента жидкости, объёмом dV;

dV - объём элемента жидкости.

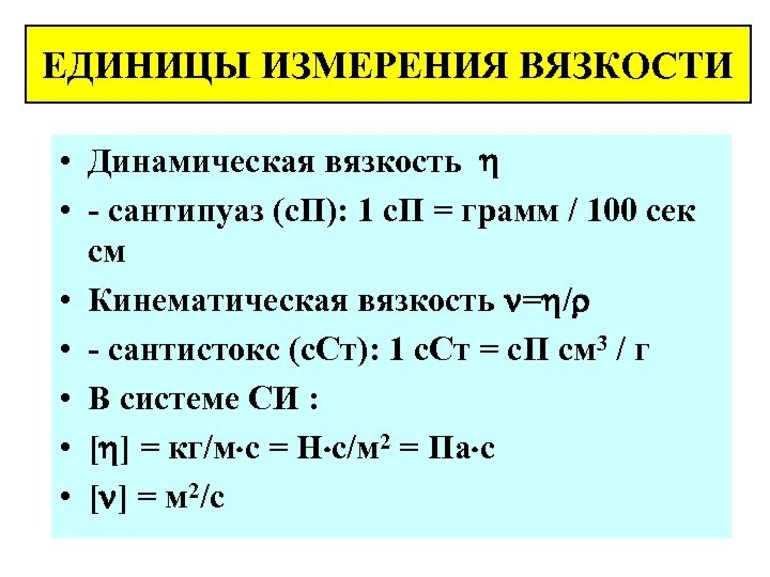

Динамическая вязкость жидкости

F - сила внутреннего трения жидкости.

ΔS - площадь поверхности слоя жидкости, на которую рассчитывается сила внутреннего трения.

- величина, обратная градиенту скорости жидкости.

Паскаль-секунда [Па • с] равна динамической вязкости жидкости, касательное напряжение в которой при ламинарном течении на расстоянии 1 м по нормали к направлению скорости, равно 1 Па.

Поверхностное натяжение жидкости

dF - сила, действующая на участо контура свободной поверхности нормально к контуру и по касательной к поверхности к длине dl этого участка.

dl - длина участка поверхности жидкости.

Ньютон на метр [Н/м] равен поверхностному натяжению жидкости, создаваемому силой 1 Н, действующей на участок контура свободной поверхности длиной 1 м нормально к контуру и по касательной к поверхности.

Кинематическая вязкость жидкости

μ - динамическая вязкость жидкости;

ρ - плотность жидкости;

Квадратный метр на секунду [м 2 /с] равен кинематической вязкости жидкости с динамической вязкостью 1 Па с и плотностью 1 кг/м 3 .

Коэффициент теплопроводности жидкости

S - площадь поверхности;

Q - количество теплоты [Дж], перенесённое за время t через поверхность площадью S.

- величина, обратная градиенту температуры жидкости.

Ватт на метр-Кельвин [Вт/(м • К)] равен коэффициенту теплопроводности жидкости, в котором при стационарном режиме с поверхностной плотностью теплового потока 1 Вт/м 2 устанавливается температурный градиент 1 К/м.

Теплоемкость жидкости

dQ - количество теплоты, необходимое для нагревания жидкости;

dT - разность температуры.

Джоуль на Кельвин [Дж/К] равен теплоемкости жидкости, температура которого повышается на 1 К при подведении к нему количества теплоты 1 Дж.

Удельная массовая теплоемкость жидкости при постоянном давлении

Джоуль на килограмм-Кельвин [Дж/(кг • К)] равен удельной теплоемкости жидкости, имеющего при массе 1 кг теплоемкость 1 Дж/К.

Температуропроводность жидкости

λ - теплопроводность жидкости;

Cp - удельная массовая теплоемкость жидкости.

ρ - плотность жидкости.

Квадратный метр на секунду [м 2 /с] равен температуропроводности жидкости с коэффициентом теплопроводности 1 Вт/(м • К), удельной теплоемкостью при постоянном давлении 1 [Дж/(кг • К) и плотностью 1 кг/м 3 .

Жи́дкость — одно из агрегатных состояний вещества. Основным свойством жидкости, отличающим её от других агрегатных состояний, является способность неограниченно менять форму под действием механических напряжений, даже сколь угодно малых, практически сохраняя при этом объём.

Жидкое состояние обычно считают промежуточным между твёрдым телом и газом: газ не сохраняет ни объём, ни форму, а твёрдое тело сохраняет и то, и другое.

Форма жидких тел может полностью или отчасти определяться тем, что их поверхность ведёт себя как упругая мембрана. Так, вода может собираться в капли. Но жидкость способна течь даже под своей неподвижной поверхностью, и это тоже означает несохранение формы (внутренних частей жидкого тела).

Молекулы жидкости не имеют определённого положения, но в тоже время им недоступна полная свобода перемещений. Между ними существует притяжение, достаточно сильное, чтобы удержать их на близком расстоянии.

Вещество в жидком состоянии существует в определённом интервале температур, ниже которого переходит в твердое состояние (происходит кристаллизация либо превращение в твердотельное аморфное состояние — стекло), выше — в газообразное (происходит испарение). Границы этого интервала зависят от давления.

Как правило, вещество в жидком состоянии имеет только одну модификацию. (Наиболее важные исключения — это квантовые жидкости и жидкие кристаллы.) Поэтому в большинстве случаев жидкость является не только агрегатным состоянием, но и термодинамической фазой (жидкая фаза).

Все жидкости принято делить на чистые жидкости и смеси. Некоторые смеси жидкостей имеют большое значение для жизни: кровь, морская вода и др. Жидкости могут выполнять функцию растворителей.

Содержание

Физические свойства жидкостей

Основным свойством жидкостей является текучесть. Если к участку жидкости, находящейся в равновесии, приложить внешнюю силу, то возникает поток частиц жидкости в том направлении, в котором эта сила приложена: жидкость течёт. Таким образом, под действием неуравновешенных внешних сил жидкость не сохраняет форму и относительное расположение частей, и поэтому принимает форму сосуда, в котором находится.

В отличие от пластичных твёрдых тел, жидкость не имеет предела текучести: достаточно приложить сколь угодно малую внешнюю силу, чтобы жидкость потекла.

Одним из характерных свойств жидкости является то, что она имеет определённый объём (при неизменных внешних условиях). Жидкость чрезвычайно трудно сжать механически, поскольку, в отличие от газа, между молекулами очень мало свободного пространства. Давление, производимое на жидкость, заключенную в сосуд, передаётся без изменения в каждую точку объёма этой жидкости (закон Паскаля, справедлив также и для газов). Эта особенность, наряду с очень малой сжимаемостью, используется в гидравлических машинах.

Жидкости обычно увеличивают объём (расширяются) при нагревании и уменьшают объём (сжимаются) при охлаждении. Впрочем, встречаются и исключения, например, вода сжимается при нагревании, при нормальном давлении и температуре от 0°С до приблизительно 4°С.

Кроме того, жидкости (как и газы) характеризуются вязкостью. Она определяется как способность оказывать сопротивление перемещению одной из части относительно другой - то есть как внутреннее трение.

Когда соседние слои жидкости движутся относительно друг друга, неизбежно происходит столкновение молекул дополнительно к тому, которое обусловлено тепловым движением. Возникают силы, затормаживающие упорядоченное движение. При этом кинетическая энергия упорядоченного движения переходит в тепловую – энергию хаотического движения молекул.

Жидкость в сосуде, приведённая в движение и предоставленная самой себе, постепенно остановится, но её температура повысится.

- Образование свободной поверхности и поверхностное натяжение

Из-за сохранения объёма жидкость способна образовывать свободную поверхность. Такая поверхность является поверхностью раздела фаз данного вещества: по одну сторону находится жидкая фаза, по другую — газообразная (пар), и, возможно, другие газы, например, воздух.

Если жидкая и газообразная фазы одного и того же вещества соприкасаются, возникают силы, которые стремятся уменьшить площадь поверхности раздела — силы поверхностного натяжения. Поверхность раздела ведёт себя как упругая мембрана, которая стремится стянуться.

Поверхностное натяжение может быть объяснено притяжением между молекулами жидкости. Каждая молекула притягивает другие молекулы, стремится "окружить" себя ими, а значит, уйти с поверхности. Соответственно, поверхность стремится уменьшится.

Поэтому мыльные пузыри и пузыри при кипении стремятся принять сферическую форму: при данном объёме минимальной поверхностью обладает шар. Если на жидкость действуют только силы поверхностного натяжения, она обязательно примет сферическую форму - например, капли воды в невесомости.

Испарение – постепенный переход вещества из жидкости в газообразную фазу (пар).

При тепловом движении некоторые молекулы покидают жидкость через её поверхность и переходят в пар. Вместе с тем, часть молекул переходит обратно из пара в жидкость. Если из жидкости уходит больше молекул, чем приходит, то имеет место испарение.

Конденсация – обратный процесс, переход вещества из газообразного состояния в жидкое. При этом в жидкость переходит из пара больше молекул, чем в пар из жидкости.

Испарение и конденсация – неравновесные процессы, они происходят до тех пор, пока не установится локальное равновесие (если установится), причём жидкость может полностью испариться, или же прийти в равновесие со своим паром, когда из жидкости выходит столько же молекул, сколько возвращается.

Кипение — процесс парообразования внутри жидкости. При достаточно высокой температуре давление пара становится выше давления внутри жидкости, и там начинают образовываться пузырьки пара, которые (в условиях земного притяжения) всплывают наверх.

Смачивание - поверхностное явление, возникающее при контакте жидкости с твёрдой поверхностью в присутствии пара, то есть на границах раздела трёх фаз.

Смачивание характеризует "прилипание" жидкости к поверхности и растекание по ней (или, наоборот, отталкивание и нерастекание). Различают три случая: несмачивание, ограниченное смачивание и полное смачивание.

Смешиваемость - способность жидкостей растворяться друг в друге. Пример смешиваемых жидкостей: вода и этиловый спирт, пример несмешиваемых: вода и жидкое масло.

При нахождении в сосуде двух смешиваемых жидкостей молекулы в результате теплового движения начинают постепенно проходить через поверхность раздела, и таким образом жидкости постепенно смешиваются. Это явление называется диффузией (происходит также и в веществах, находящихся в других агрегатных состояниях).

Жидкость можно нагреть выше точки кипения таким образом, что кипения не происходит. Для этого необходим равномерный нагрев, без значительных перепадов температуры в пределах объёма и без механических воздействий, таких, как вибрация. Если в перегретую жидкость бросить что-либо, она мгновенно вскипает. Перегретую воду легко получить в микроволновой печи.

Переохлаждение - охлаждение жидкости ниже точки замерзания без превращения в твёрдое агрегатное состояние. Как и для перегрева, для переохлаждения необходимо отсутствие вибрации и значительных перепадов температуры.

Хотя жидкость чрезвычайно трудно сжать, тем не менее, при изменении давления её объем и плотность всё же меняются. Это происходит не мгновенно; так, если сжимается один участок, то на другие участки такое сжатие передаётся с запаздыванием. Это означает, что внутри жидкости способны распространятся упругие волны, более конкретно, волны плотности. Вместе с плотностью меняются и другие физические величины, например, температура.

Если при распространении волны́ плотность меняется достаточно слабо, такая волна называется звуковой волной, или звуком.

Если плотность меняется достаточно сильно, то такая волна называется ударной волной. Ударная волна описывается другими уравнениями.

Волны плотности в жидкости являются продольными, то есть плотность меняется вдоль направления распространения волны. Поперечные упругие волны в жидкости отсутствуют из-за несохранения формы.

Упругие волны в жидкости со временем затухают, их энергия постепенно переходит в тепловую энергию. Причины затухания - вязкость, "классическое поглощение", молекулярная релаксация и другие. При этом работает так называемая вторая, или объёмная вязкость – внутреннее трение при изменении плотности. Ударная волна в результате затухания через какое-то время переходит в звуковую.

Упругие волны в жидкости подвержены также рассеянию на неоднородностях, возникающих в результате хаотического теплового движения молекул.

Если сместить участок поверхность жидкости от положения равновесия, то под действием возвращающих сил поверхность начинает двигаться обратно к равновесному положению. Это движение, однако, не останавливается, а превращается в колебательное движение около равновесного положения и распространяется на другие участки. Так возникают волны на поверхности жидкости.

Если возвращающая сила - это преимущественно силы тяжести, то такие волны называются гравитационными волнами (не путать с волнами гравитации). Гравитационные волны на воде можно видеть повсеместно.

Если возвращающая сила - это преимущественно сила поверхностного натяжения, то такие волны называются капиллярными.

Если эти силы сопоставимы, такие волны называются капиллярно-гравитационными.

Волны на поверхности жидкости звтухают под действием вязкости и других факторов.

Формально говоря, для равновесного сосуществования жидкой фазы с другими фазами того же вещества - газообразной или кристаллической - нужны строго определённые условия. Так, при данном давлении нужна строго определённая температура. Тем не менее, в природе и в технике повсеместно жидкость сосуществует с паром, или также и с твёрдым агрегатным состоянием - например, вода с водяным паром и часто со льдом (если считать пар отдельной фазой, присутствующей наряду с воздухом). Это объясняется следующими причинами.

- Неравновесное состояние. Для испарения жидкости нужно время, пока жидкость не испарилась полностью, она сосуществует с паром. В природе постоянно происходит испарение воды, также как и обратный процесс - конденсация.

- Замкнутый объём. Жидкость в закрытом сосуде начинает испаряться, но поскольку объём ограничен, давление пара повышается, он становится насыщенным ещё до полного испарения жидкости, если её количество было достаточно велико. При достижении состояния насыщения количество испаряемой жидкости равно количеству конденсируемой жидкости, система приходит в равновесие. Таким образом, в ограниченном объёме могут установиться условия, необходимые для равновесного сосуществования жидкости и пара.

- Присутствие атмосферы в условиях земной гравитации. На жидкость действует атмосферное давление (воздух и пар), тогда как для пара должно учитываться практически только его парциальное давление. Поэтому жидкости и пару над её поверхностью соответствуют разные точки на фазовой диаграмме, в области существования жидкой фазы и в области существования газообразной соответственно. Это не отменяет испарения, но на испарение нужно время, в течение которого обе фазы сосуществуют. Без этого условия жидкости вскипали бы и испарялись очень быстро.

Теория

Механика

Изучению движения и механического равновесия жидкостей и газов и их взаимодействию между собой и с твёрдыми телами посвящён раздел механики — гидроаэромеханика (часто называется также гидродинамикой). Гидроаэромеханика — часть более общей отрасли механики, механики сплошной среды.

Гидромеханика — это раздел гидроаэромеханики, в котором рассматриваются несжимаемые жидкости. Поскольку сжимаемость жидкостей очень мала, во многих случаях ей можно пренебречь. Изучению сжимаемых жидкостей и газов посвящена газовая динамика.

Гидромеханика подразделяется на гидростатику, в которой изучают равновесие несжимаемых жидкостей, и гидродинамику (в узком смысле), в которой изучают их движение.

Движение электропроводных и магнитных жидкостей изучается в магнитной гидродинамике. Для решения прикладных задач применяется гидравлика.

Основной закон гидростатики - закон Паскаля.

Движение идеальной несжимаемой жидкости описывается уравнением Эйлера. Для стационарного потока такой жидкости выполняется закон Бернулли. Вытекание жидкости из отверстий описывается формулой Торичелли.

Движение вязкой жидкости описывается уравнением Навье-Стокса, в котором возможен и учёт сжимаемости.

Упругие колебания и волны в жидкости (и в других средах) исследуются в акустике. Гидроакустика - раздел акустики, в котором изучается звук в реальной водной среде для целей подводной локации, связи и др.

Молекулярно-кинетическое рассмотрение

для твёрдых тел энергия взаимодействия намного больше кинетической, для газов - намного меньше.

Классификация жидкостей

Структура и физические свойства жидкости зависят от химической индивидуальности составляющих их частиц и от характера и величины взаимодействия между ними. Можно выделить несколько групп жидкостей в порядке возрастания сложности.

1. Атомарные жидкости или жидкости из атомов или сферических молекул, связанных центральными ван-дер-ваальсовскими силами (жидкий аргон, жидкий метан).

2. Жидкости из двухатомных молекул, состоящих из одинаковых атомов (жидкий водород, жидкий азот). Такие молекулы обладают квадрупольным моментом.

3. Жидкие непереходные металлы (натрий, ртуть), в которых частицы (ионы) связаны дальнодействующими кулоновскими силами.

4. Жидкости, состоящие из полярных молекул, связанных диполь-дипольным взаимодействием (жидкий бромоводород).

5. Ассоциированные жидкости, или жидкости с водородными связями (вода, глицерин).

6. Жидкости, состоящие из больших молекул, для которых существенны внутренние степени свободы.

Жидкости первых двух групп (иногда трёх) обычно называют простыми. Простые жидкости изучены лучше других, из непростых жидкостей наиболее хорошо изучена вода. В эту классификацию не входят квантовые жидкости и жидкие кристаллы, которые представляют собой особые случаи и должны рассматриваться отдельно.

Статистическая теория

Наиболее успешно структура и термодинамические свойства жидкостей исследуются с помощью уравнения Перкуса-Йевика.

Если воспользоваться моделью твёрдых шаров, то есть считать молекулы жидкости шарами с диаметром d , то уравнение Перкуса-Йевика можно решить аналитически и получить уравнение состояния жидкости:

= \frac <(1 - \eta)^3>\quad , " width="" height="" />

где n - число частиц в единице объёма, - безразмерная плотность. При малых плотностях это уравнение переходит в уравнение состояния идеального газа: . Для предельно больших плотностей, , получается уравнение состояния несжимаемой жидкости: .

Модель твёрдых шаров не учитывает притяжение между молекулами, поэтому в ней отсутствует резкий переход между жидкостью и газом при изменении внешних условий.

Если нужно получить более точные результаты, то наилучшее описание структуры и свойств жидкости достигается с помощью теории возмущений. В этом случае модель твёрдых шаров считается нулевым приближением, а силы притяжения между молекулами считаются возмущением и дают поправки.

Кластерная теория

ЖИ́ДКОСТЬ, агрегатное состояние вещества, занимающее промежуточное положение между газообразным и твёрдым кристаллич. состояниями. Область существования Ж. ограничена со стороны низких темп-р фазовым переходом в твёрдое состояние (кристаллизацией), а со стороны высоких темп-р – в газообразное (испарением). По химич. составу различают однокомпонентные, или чистые, Ж. и двух- или многокомпонентные жидкие смеси ( растворы ). Химически чистые однокомпонентные Ж. могут быть разделены на нормальные (простые) и ассоциированные. К первым относятся одноатомные Ж., такие как сжиженные благородные газы, жидкие металлы , а также ряд многоатомных Ж. Ко вторым относится значит. число многоатомных органич. Ж., на свойства которых в заметной степени оказывают влияние слабые химические взаимодействия (водородные связи). Особое место занимают жидкие кристаллы с сильно выраженной анизотропией и квантовые жидкости , обладающие специфическими квантовыми свойствами при очень низких температурах.

Агрегатное состояние соединений в виде несжимаемой жидкости в физике называется жидким веществом. Его объём практически постоянен в широком диапазоне давлений. Эти вещества образованы небольшими вибрирующими частицами (атомами и молекулами), соединенными межмолекулярными связями. Вода является самым распространённым примером такого агрегатного состояния на Земле.

Определение и общая информация

Жидкое состояние можно охарактеризовать как промежуточную агрегацию между твёрдым и газообразным состоянием. Молекулы в этом случае отличаются тем, что не так близки, как у твёрдых веществ. На химии в 11 классе ученики в этом убеждаются лабораторным путем. Молекулы занимают случайные положения, которые меняются со временем. Межмолекулярные расстояния постоянны в пределах узкого края.

В некоторых жидкостях молекулы имеют предпочтительную ориентацию, в результате чего они обладают анизотропными свойствами (например, показатель преломления), которые варьируются в зависимости от направления внутри материала.

Подобно газу жидкие вещества могут течь и принимать форму контейнера. В отличие от него такие субстанции не рассеиваются, чтобы заполнить каждое пространство, но поддерживают постоянную плотность. Отличительной чертой этого состояния является поверхностное натяжение, вызывающее явление смачивания.

Примеры жидких веществ:

- кровь;

- вода;

- жидкий металл;

- молоко;

- ацетон и т. д.

Применение таких веществ очень широко: от фармакологии и продуктов питания до тяжёлой промышленности и электроники.

При соответствующих условиях температуры и давления большинство веществ может существовать в жидком состоянии. Но когда превышается температура кипения, состояние меняется на газообразное, а при достижении точки замерзания жидкость превращается в твёрдое вещество. Однако при атмосферном давлении некоторые твёрдые элементы сублимируют при нагревании, то есть переходят непосредственно из твёрдого состояния в газообразное. Плотность жидкостей обычно несколько меньше, чем того же вещества в твёрдом состоянии. Но особенность воды в том, что в жидком состоянии она более плотная.

Физические и химические свойства

Жидкости имеют поверхностное натяжение и капиллярность. Они обычно расширяются при повышении температуры и теряют объём при охлаждении, хотя при сжатии он очень изменчив. Объекты, погруженные в жидкость, подвержены явлению, известному под названием плавучесть.

Поскольку жидкие вещества подвергаются действию силы тяжести, их форма определяется ёмкостью. В состоянии покоя они подвержены гравитации, в любой их точке создаётся давление одинаковой величины во все стороны, как это было установлено в соответствии с законом Паскаля.

В движущейся жидкости давление не всегда является изотропным. Это объясняется тем, что гидродинамическое давление, которое зависит от скорости в каждой точке, добавляется к гидростатическому.

Жидкие вещества характеризуются тем, что их внутренние силы не зависят от общей деформации, хотя обычно они находятся в связи с ее скоростью. Это то, что отличает деформируемые твёрдые вещества от жидких. Кроме того, они характеризуются наличием сопротивления течению, называемого вязкостью (она также присутствует в вязкоупругих твёрдых веществах). Это означает, что на практике для поддержания скорости в жидкости необходимо приложить силу или давление. Если эта сила прекращается, движение окончательно останавливается через некоторое время.

Вязкость и текучесть

Вязкость — это мера сопротивления вытеснению жидкости при перепаде давления. Когда жидкое вещество протекает, предполагается наличие стационарного слоя жидкости или газа, прилипшего к поверхности материала, через который осуществляется поток. Первый слой натирается приклеенной поверхностью, второй — третьим и т. д. Это трение между последовательными слоями отвечает за противодействие потоку, то есть за вязкость.

Трение увеличивается с повышением молярной массы и уменьшается с ростом температуры. Оно также связано со сложностью молекул: низкое в сжиженных инертных газах и высокое в тяжёлых маслах.

Вязкость измеряется в пуазах. Она представляет собой свойство жидкости, в которой необходимо скользить слоем квадратного сантиметра со скоростью 1 см/с по отношению к неподвижному предмету, расположенному на расстоянии 1 см от силы.

Она обычно уменьшается с повышением температуры, хотя некоторые жидкие вещества показывают увеличение вязкости при нагревании. Для газов эта величина увеличивается с ростом температуры. Вязкость определяется с помощью вискозиметра. Среди всех известных сегодня приборов наиболее часто используется вискозиметр Оствальда.

Текучесть — это характеристика жидкостей или газов, дающая им возможность проходить через любое отверстие, даже маленькое. Она обусловлена тем фактом, что жидкое вещество может приобретать любую деформацию без необходимости оказывать механическое напряжение. Оно по существу зависит от ее скорости, а не от нее само́й, в отличие от твёрдых тел, имеющих память формы и испытывающих напряжение, которое больше и дальше от первоначальной формы. То есть в твёрдом теле напряжение связано прежде всего со степенью деформации.

При определённых условиях жидкость может нагреваться выше температуры кипения. В таком состоянии она называется перегретой. Но также есть возможность охлаждать ее ниже точки замерзания. Тогда она называется переохлаждённой.

Другие характеристики

Жидкости имеют объём. Они обладают изменчивостью формы и очень специфическими характеристиками:

- Сжатие: сила притяжения между равными молекулами.

- Адгезия: сила притяжения между различными молекулами.

- Поверхностное натяжение: сила, которая проявляется на поверхности, посредством чего внешний слой жидкости стремится удерживать свой объём в пределах минимальной поверхности.

- Капиллярность: проникновение жидкостей через трубки (капилляры) очень малого диаметра, где сила сцепления превышает силу тяжести.

Так кратко можно рассказать о жидких состояниях вещества. Более полную информацию о жидких смесях и их строении, а также о том, какие они бывают, школьники узнают из учебника Габриеляна для 11 класса. Разобравшись с темой, ученики записывают на уроках конспекты и решают задачи.

Читайте также: