Женское движение за уравнение в правах кратко

Обновлено: 28.06.2024

ФЕМИНИЗМ – (от латин. femina - женщина) – 1). Социально-политическая теория, в которой анализируется угнетение женщин и превосходство мужчин в историческом прошлом и настоящем, а также осмысляются пути преодоления мужского превосходства над женщинами. 2). Широкое социальное движение за равенство прав и возможностей для женщин, противостоящее социальной системе, в которой положение людей разных полов не равноправно. 3). Идеология, противостоящая всем женоненавистническим теориям и действиям. 4). Философская концепция социокультурного развития, альтернативная по отношению к существующей европейской традиции, выявляющая неучтенность женского социального опыта в представлениях о мире и обществе. 5). Методология исследований, являющая собой сумму исследовательских практик, основанных на артикуляции женского взгляда на мир и женской системы ценностей.

Предыстория феминистских идей.

Рождение феминизма и феминистского движения.

На протяжении всего 18 века женщины европейских стран принимали активное участие в жизни общества. Масса женщин работала на себя и обладала экономической независимостью; простолюдинки были вольны посещать публичные места, а светские дамы, организуя свои салоны, пытались вмешиваться через их посетителей – своих друзей – в политику. В общем хоре требований свободы от деспотизма женщины просили признания их прав на гражданскую жизнь – на образование, на труд, на уважение в семье и обществе.

К началу 19 в. формирование феминистских теорий оказалось подкреплено развитием социально-философских концепций социалистов-утопистов – Сен-Симона и Шарля Фурье во Франции и британца Роберта Оуэна, полагавших, что личным примером и с помощью образования и просвещения можно положить конец неравенству полов. В многочисленных, но недолговечных социалистических коммунах, возникших под влиянием их идей, роль женщин была одной из самых обсуждаемых тем. Общим во взглядах социалистов-утопистов на проблему полов была убежденность в том, что равноправия мужчин и женщин невозможно достичь в существующей общественной системе, что нужно радикальное ее изменение, в частности – уничтожение частной собственности. Строя предположения о возможности создания идеального общества, эти теоретики полагали, что в будущем не только женщине должна быть предоставлена возможность участвовать в общественном производстве, но и мужчине необходимо будет иметь обязанности по дому и воспитанию детей (Ш.Фурье был поборником этого, настаивая на полном отказе от разделения труда не только в семье, но и в обществе – однако даже в его коммунах все обычные женские обязанности лежали по-прежнему на женщинах). Семью социалисты-утописты считали источником мужской власти над женщинами, бастионом эгоистического индивидуализма, ограничивающим свободу выбора. Свободу любви и смены партнера, равное право на которую должны были иметь оба пола, рассматривали как необходимую основу свободного общества,.

Реализация этих задач на практике была малоуспешной; женщины – и в Англии, и во Франции – заинтересовались ими даже меньше мужчин. Некоторое распространение теории Фурье и Оуэна получили в низшем слое образованной части английского и французского общества. В рабочей же среде сохраняла популярность идея о семье, в которой муж является добытчиком, а жена – домохозяйкой. Участие работниц в общественных организациях первой половины 19 в. (чартистских, профсоюзных и др.) служила лишь подкреплением мужским инициативам, не имея феминистской направленности. К 50-м г 19 в. политическое участие женщин из рабочей среды в них резко снизилось, а неприятие феминизма усилилось.

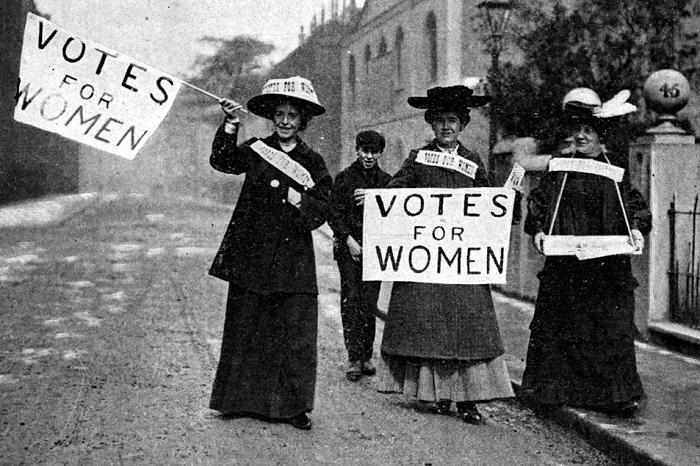

Во второй четверти 19 в. требования феминисток в разных странах стали облекаться в форму общественных компаний и акций. Поначалу на первом месте в Европе и США стоял вопрос о доступе женщин к высшему образованию (в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, где было мало грамотных женщин, вопрос о женском образовании поднимался мужчинами). Далее встал вопрос о законодательных реформах. Всюду женщины боролись против двойных стандартов в отношении полов, за реформы в области права собственности, развода, возможности работать. Следующим этапом была постановка вопроса о праве голоса для женщин как средстве для обеспечения законодательных реформ.

С середины 19 в. берет начало противостояние либерального европейского и американского движения за права женщин и марксизма. К.Маркс и Ф.Энгельс не считали тему угнетения по признаку пола важным аспектом своей теории, поэтому их взгляды не включали анализа женского социального опыта. Их последователи, развернув широкую пропаганду в середине – второй половине 19 в., считали себя выразителями интересов всех угнетенных без различия пола. Они открыто критиковали либеральных феминисток как выразительниц интересов лишь образованной и сравнительно обеспеченной части женского населения и рассчитывали привлечь на свою сторону тех, чьи интересы оказались обойдены либералками – прежде всего женщин из рабочей среды. Вынужденные нести двойное бремя – семейных забот и работы на фабрике, – работницы и жены рабочих оставались в то время социально пассивными. Улучшение своего положения они видели не в приобретении гражданских и политических прав, а в возможности оставаться в семье и спокойно вести хозяйство. Марксисты обещали им единовременное решение этой и всех других проблем в случае, если женщины-работницы и жены рабочих поддержат подготавливаемый ими социальный переворот, который ликвидирует угнетение всех социальных групп. Эти обещания основывались на представлении о невозможности существования патриархата и внеэкономического угнетения женщин в обществе, свободном от частной собственности и эксплуатации.

Взгляды К.Маркса и Ф.Энгельса положили начало развившимся позже социалистическому и марксистскому направлениям в феминизме. В центре внимания марксистов всегда была тема женского труда. Высокая оценка значимости экономического фактора в обеспечении самостоятельности и равноправия, историзм (рассмотрение прав и привилегий лишь в определенном историческом контексте) и, следовательно, понимание историчности любой идеологии (в том числе идеологии мужского превосходства) обогатили феминизм теоретически и методологически. Марксизм первым в мировой истории идей рассмотрел проблему принуждения не как однонаправленный процесс, но как процесс взаимодействий, в которых участвуют и угнетаемые (в классическом марксизме – пролетарии, а марксистском феминизме – женщины).

В 19 – начале 20 в. феминистки с марксистскими взглядами составляли меньшинство. Либеральный же феминизм быстро развивался, сторонники его преобладали. Самыми массовыми либерально-феминистские организации были в США и Великобритании; менее массовыми – в Германии, Швеции, Дании, Исландии и Японии; средние – в Канаде, Франции, Голландии, на Кубе и в Мексике. Масштаб движения был связан с его целями (политические права); с долей в населении городского, образованного среднего класса; с поддержкой, оказываемой другими слоями населения и организациями (например, влиятельными политиками – мужчинами); с политикой, которую проводило правительство (лояльность; ограничения права женщин участвовать в организациях; прямое подавление женского движения); с культурными особенностями (более развитым движение было в протестантских странах).

Суфражизм – движение за политическое равноправие. Милитантство.

Однако в Англии принятие закона о праве женщин участвовать не только в местных, но и в парламентских выборах все откладывалось. Это привело к разочарованию ряда членов НФСО в либеральных методах борьбы. Недовольные объединились вокруг радикальной феминистски Эммелин Панкхерст (жены Р.Панкхерста) и ее дочерей Эвелин и Кристабель. Руководимое ими Манчестерское отделении НФСО в 1903 заявило о своем преобразовании в Женский социально-политический союз (ЖСПС), который породил новое направление в суфражизме: милитантство (от militant – воинственный).

Другие течения в феминистском движении первой половины XX в.

Возобновление феминистского активизма в межвоенный период (1918–1941) было направлено, главным образом, на достижение политического равноправия. После предоставления женщинам права голоса в предвоенный и военный период в ряде стран Европы (в Норвегии – в 1913, в Дании и Исландии – в 1915, в России – в 1917, в Канаде – в 1918), суфражистки других стран удвоили свои усилия. Право голосовать было вырвано феминистками Австрии, Германии, Нидерландов, Польши, Швеции, Люксембурга, Чехословакии в 1919, США – в 1920, Ирландии – в 1922, Испании и Португалии – в 1931. Ко второй половине 30-х г главная цель европейского и американского суфражистского движения была, в целом, достигнута, и оно пошло на спад.

Либеральный феминизм

Марксистский и социалистический феминизм.

Радикальный феминизм.

Психоаналитический феминизм

Постмодернистский феминизм

Созданный и развивающийся в столкновении с другими социальными концепциями, феминизм как философская теория и методология остается незавершенным. Теории постмодернистского феминизма и феминистского психоанализа далеки от задач современного женского движения, мало востребованы им. Деятельницы женских организаций остаются к его идеям равнодушными (в отличие от идей либерального и социалистического феминизма).

Наталья Пушкарева

Eisenstein H. Contemporary Feminist Thought. L., 1985

Feminism and Political Theory. L., 1986

Feminism and Methodology. Bloomington, 1987

Feminism as Critique. Essay on the Politics of Gender in Latecapitalist Society. Cambridge, 1987

Айвазова С. К истории феминизма / Общественные науки и современность. 1992. № 6

Феминизм: перспективы социального знания. М., 1992

Пушкарева Н.Л. Между тюрьмой и хаосом: феминисткая эпистемология, постмодернизм и историческое знание / Шорэ Э., Хайдер К. (ред.) Пол. Гендер. Культура. М., 2000. С. 221–231

Пушкарева Н.Л. Что такое феминизм? / Женская история. Гендерная история (Теория и исследования. Учебное пособие). Калуга, 2001

Революции 1848—49 в Европе дали новый толчок развитию Ж. д., в том числе движения за политическое и гражданское равноправие. В 1848 во Франции возник ряд женских клубов, боровшихся за политическое равноправие женщин, зародились первые самостоятельные организации работниц; в Германии и Австрии появилось множество женских союзов, выступавших за политические права женщин. В США в июле 1848 состоялся первый в истории съезд в защиту прав женщин; впоследствии такие съезды стали созываться почти ежегодно. Во 2-й половине 19 в. в странах Европы и в США возникают женские организации (например, Всеобщий немецкий женский союз, в 1865), ставящие целью развитие женского образования и освобождение женского труда (См. Женский труд) (фактически речь шла о т. н. свободных профессиях) от всяких ограничений. В 60-х гг. в Великобритании в обстановке развернувшейся борьбы вокруг готовившейся избирательной реформы усилилось движение за предоставление избирательных прав женщинам. После отклонения предложения о предоставлении женщинам равного с мужчинами избирательного права, внесённого Дж. С. Миллем в парламент в 1867, в ряде городов были созданы общества борьбы за женское избирательное право, объединившиеся позднее в Национальную ассоциацию. В США в 1869 были созданы 2 организации такого характера, объединившиеся в 1890 в Национальную американскую ассоциацию за женское избирательное право; во Франции в 1882—Французская лига прав женщин.

Во время 1-й мировой войны 1914—18 не только буржуазные; но и большинство социал-демократические женские организации стали на шовинистические позиции. Важную роль в объединении социалисток, оставшихся на интернационалистских позициях, сыграла созванная по инициативе большевиков Бернская международная женская социалистическая конференция 1915, хотя конференция и приняла пацифистскую резолюцию, вопреки проекту, предложенному большевиками. В этот же период зарождается международное пацифистское Ж. д. В 1915 в Гааге по инициативе американской общественной деятельницы Джейн Аддамс был основан пацифистский Международный комитет женщин за прочный мир (с 1919 — Международная лига женщин за мир и свободу). Годы войны были отмечены голодными выступлениями женщин воюющих стран. В 1917 начавшаяся по призыву Петроградского комитета большевиков демонстрация работниц Петрограда в день 8 марта (23 февраля по старому стилю) против голода, войны, царизма положила начало массовому движению, дальнейшее развитие которого привело к победе Февральской буржуазно-демократической революции. Женщины-работницы были в рядах активных участников подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции, после победы которой важнейшими задачами Ж. д. в Советской республике стали всемерное содействие строительству социализма, защита социалистического отечества, вовлечение всех женщин в активную политическую и общественную деятельность.

В зарубежном Ж. д. в обстановке революционного подъёма, связанного с последствиями 1-й мировой войны 1914—18 и влиянием Великой Октябрьской революции, проходил процесс дифференциации. Многие буржуазные женские организации стали по мере предоставления женщинам избирательных прав всё более открыто выступать в защиту капиталистического строя. Усилили свою деятельность среди женщин социал-демократические партии; был основан Международный женский социалистический секретариат (его преемником стал основанный в 1955 Международный совет женщин социал-демократок). Был создан ряд специализированных международных женских организаций: Международная федерация женщин с университетским образованием (основана в 1919), Международная кооперативная женская гильдия (основана в 1921), Интернационал открытых дверей для экономического освобождения женщин-работниц (основана в 1929), Международная федерация женщин деловых и свободных профессий (основана в 1930). Движение за женское равноправие и реформу быта развернулось в 20-х гг. в ряде стран Азии (Турция, Китай и др.).

Во время 2-й мировой войны 1939—45 женщины участвовали во всех формах сопротивления фашистским оккупантам. Многие из них погибли в боях или пали жертвами фашистского террора. Несмотря на трудности военного времени, между женщинами-антифашистками поддерживались организационные связи. Большую роль в укреплении интернациональных связей женщин-антифашисток сыграл Антифашистский комитет советских женщин (с 1956 — Комитет советских женщин). Во многих странах Европы и Азии в ходе войны или вскоре после освобождения от фашистской оккупации возникли массовые демократические женские организации.

Вместе с тем многие буржуазные феминистские, пацифистские, религиозные и прочие женские организации, возникшие в конце 19 — начале 20 вв., прекратили в годы войны свою деятельность и лишь по её окончании стали восстанавливать национальные секции и возобновлять прерванные международные связи.

Всё более деятельное участие в экономическом и культурном строительстве и общественной жизни принимают женщины в развивающихся государствах Азии и Африки. Здесь создаются национальные и региональные женские объединения (например, Всеафриканская конференция женщин, основанная в 1962; Всеарабская федерация женщин). В странах Латинской Америки массовые женские демократические организации были созданы в конце 40 — начале 50-х гг. Растет активность представителей развивающихся государств в международных женских организациях.

В связи с тем, что после 2-й мировой войны в подавляющем большинстве стран женщины получили избирательные и др. политические права, одной из важнейших задач Ж. д. становится борьба за фактическую реализацию прав женщин, признанных в законодательном порядке. Всё большее внимание уделяют женские организации вопросам, порождаемым трудовой деятельностью женщин. Вместе с тем ширится круг общесоциальных, национальных и международных проблем, входящих в сферу интересов участниц Ж. д. Не только МДФЖ, но и многие другие женские организации активизируют борьбу за предотвращение мировой термоядерной войны, против гонки вооружения, против расизма и нищеты, поддерживают национально-освободительное движение. Так, например, требование о запрещении ядерных испытаний активно поддержали почти все женские организации стран Европы, США, Канады, Австралии. Сбор подписей под петициями, адресованными ядерным державам, проведение массовых демонстраций против ядерных испытаний, за всеобщее и полное разоружение, за мир и безопасность заняли важное место в современном Ж. д. В 1969 в Лондоне по инициативе британской секции Международной лиги женщин за мир и свободу состоялась международная конференция за запрещение химического и бактериологического оружия, в которой приняли участие видные учёные и общественные деятели капиталистических и социалистических стран.

В июне 1970 в Истаде (Швеция) была проведена консультативная встреча представителей европейских организаций МДФЖ и Международной лиги женщин за мир и свободу, посвященная проблемам европейской безопасности.

Многие женские организации (национальные организации МДФЖ, секции Международной лиги женщин за мир и свободу, отделения Международной федерации женщин юридических профессий, основанной в 1929, и др.) деятельно выступают в поддержку греческих демократов, против расизма в ЮАР и Южной Родезии. В авангарде этой борьбы — коммунистки, участвующие в ней в соответствии с программными и тактическими установками коммунистических партий. Последние рассматривают демократические Ж. д. как один из важнейших элементов единства антиимпериалистических сил, выступающих за демократию и социализм.

Международные женские организации участвуют в деятельности ООН. Принятие Генеральной Ассамблеей ООН в 1967 Декларации о ликвидации дискриминации женщин было результатом большой предварительной работы, проведённой МДФЖ, Международным советом женщин, Международной федерацией женщин юридических профессий, Международным альянсом женщин — сторонниц равных прав и обязанностей и др. женскими организациями. Некоторым международным женским организациям ООН и её специализированным учреждениям предоставлен консультативный статус различных категорий. Консультативный статус 1-й категории присвоен МДФЖ и Международному совету женщин.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Феминизм это женское движение за отстаивание собственных прав, возникшее более 200 лет назад и продолжающее распространяться по всему миру. Что это значит простыми словами, какова история феминизма, кто боролся за него и чего добился, какое у него значение и какие существуют основные известные современные гендерные течения - об этом расскажем далее.

Что такое феминизм простыми словами

Феминизм - это движение, направленное на восстановление прав женского пола, равноправие и избавление от дискриминации. Оно нацелено на уничтожение ущемления прав женщин в политике, экономике, гражданской сфере и других областях. При этом движение направлено на реальное соблюдение женских прав на практике.

Основные термины и факты о феминизме:

Главный символ - сжатый кулак на фоне зеркала Венеры. Сжатый кулак обозначает борьбу, а Венера - женщину. Есть еще нетрадиционный знак - символ зеркала Венеры.

Феминистка - женщина, которая причисляет себя к этому социальному движению. Феминист - мужчина, который выступает против социальной несправедливости по отношению к женскому полу и борется за их равенство.

Антифеминизм - понятие, обозначающее оппозицию движению за равенство во всех проявлениях. Это теоретическое и практическое противодействие феминизму.

Постфеминизм - обширное понятие, обозначающее теоретическую борьбу с дискриминацией по половому признаку. В отличие от оппозиции, приверженцы этого течения только описывают противоречия и недостатки в движении феминисток в историческом контексте.

Краткая история феминизма от истока до наших дней

Феминизм официально был создан в XIX в., однако предпосылки для его создания формировались веками. Так, первые зачатки появились после распада феодализма, когда женщины стали сами нанимать рабочих, писать книги и быть мастерами своего дела.

Также есть мнение, что течение сформировалось в начале XVIII столетия, когда женщины начали выпускать литературу в поддержку униженных и оскорбленных про женщин, которые не имели прав и свобод в Англии и ряде других европейских стран. Также тогда, когда женская половина выступала с критикой в адрес общества и его патриархального трактования теории жизни.

На протяжении XVIII столетия с появлением прогрессивной литературы и свободы в прессе женщины стали активно вести бизнес-дела, вмешиваться в политику и повсеместно учиться, что ранее было невозможно. Однако не многим дамам удавалось получить все, что они хотели, и быть равными в правах с мужчинами. Поэтому в XIX столетии была организована первая феминистическая волна в США.

В 1848 г. после массовых протестов против дискриминации по половому признаку женщины официально смогли обучаться и получать высшее образование. В этом подчеркиваются наглядно плюсы их движения. В тех же годах женщины боролись за право иметь голос в законодательном совете Англии. В 1867 г. была создана соответствующая первая партия для женщин, которые хотели быть частью политики.

В течение оставшихся лет до XX в. женщины боролись против дискриминации и к 60-м годам назрела вторая волна протеста. После 90-х гг. появилась третья волна и соответствующие знаменитые направления протеста. До сих пор они сохраняют свою силу.

Основные идеологии движения женщин

С появлением первых феминистических движений, направление разбивается на отдельные секторы, и появляются разные подтечения феминизма. Основные виды перечислим ниже.

Либеральный феминизм

Женское направление, которое возникло в эпоху XVIII в. Оно нацелено на получение свободы выбора и индивидуальную свободу женщины в целом.

Представители этого движения отстаивают точку зрения, что женщины имеют такие же интеллектуальные и физические способности, как и мужчины, поэтому никто не должен дискриминировать их в сфере науки, труда и публичных дискуссий. Они стремятся достичь равенства через политическую и правовую программу, не подчиняясь при этом мужчинам.

Радикальный феминизм

Направление, которое действует с 1980 г. по настоящий момент в мире и в России. Противоположность либеральному направлению. Это более жесткое движение, которое бросает вызов патриархальным условиям и пытается его свергнуть, выступая против дискриминации, угнетения и унижения женщин, социального и физического насилия над ними.

Причина женского многовекового угнетения, по их мнению, заключается в сформированных веками взаимоотношениях, а не в правовой системе или конфликтах классовой сферы (в этом основное отличие от либерального, марксистского и другого направления).

Марксистский и социалистический

Первое направление - движение, которое видит проблему женского угнетения при патриархате в частной собственности и капитализме. Собственность дает начало неравенству в экономической сфере и зависимости от мужчины.

Второе направление - подотрасль первого. Представители этого движения также видят проблему в частной собственности, и единственный выход преодоления притеснений - в активных мерах против культурных и экономических источников угнетения. В отличие от марксистского направления, здесь борются с неравным положением женщин на работе и дома.

Психоаналитический

Движение, в котором представительницы слабого пола изучают скрытую психодинамику, накладывающую отпечаток на самосознание и межличностные отношения. Главной отличительной чертой психоаналитического феминизма остается представление, что все мужчины в своей повседневной практике постоянно и настойчиво утверждают и сохраняют эту систему патриархата. Женщины лишь изредка оказывают сопротивление, но чаще всего они идут на уступки или делают все, чтобы оказаться в подчинении.

Загадка, которую стараются решить феминисты психоаналитического толка, такова: почему мужчины без устали расходуют массу энергии на поддержание системы патриархата и почему женщины не оказывают этому противодействия?

Феминистский сепаратизм

Одно из направлений радикального движения, где участники борются с патриархатом путем установления и поддержания взаимоотношений женщин друг с другом. Это движение, где считают, что отношения между полами неразрешимы и поэтому невозможна только гетеросексуальная связь, а не наоборот, гомосексуальная.

Интерсекциональный феминизм

Направление третьей волны феминизма и идеология, где женщины рассматривают в группах проблемы, на которые не обращают внимания мужчины и игнорируют веками.

К примеру, они исследуют различные формы и системы угнетения чернокожих женщин в области труда и образования, выступают против доминирования мужчин и дискриминации по половому признаку. Также недавно начали принимать участие в политике.

Мужской феминизм

Это совокупность направлений и идей от мужчин, которые выступают против неравенства и противодействуют патриархату. Они наравне с феминистками либерального движения борются против насилия, дискриминации и других процессов угнетения.

Школа феминизма

Представляет собой открытый проект для всех желающих, где каждый может получить феминистское, гендерное, антиксенофобное и другое самообразование и повысить свои дискуссионные навыки. На данный момент такие школы находятся повсеместно за границей.

В России есть одна крупная школа. Она находится в Москве. В этой организации проводят ежедневные занятия по гендерному равенству. Также здесь учатся отстаивать правильно свою точку зрения, бороться за свои права.

Заключение

В целом, феминизм - направление с многовековой историей по отстаиванию прав женщин в политическом, экономическом, социальном и других направлениях. Возникло оно к концу XIX в., но зачатки идей появились задолго до официального открытия. Сегодня продолжает укреплять свои позиции и распространяется по всему миру в виде разных течений.

Что такое феминизм и кто его придумал?

Феминизм – это движение за полное уравнение женщин в правах с мужчинами. Одна из его мишеней – угнетение женщин и превосходство мужчин как в прошлом, так и настоящем. Термин feminist появился в английском языке в 80-е годы XIX века и изначально обозначал женщин и мужчин, которые выступают за юридическое и политическое равноправие полов. С тех пор феминистское движение пережило несколько крупных идеологических волн.

Первая волна феминизма

Захватывает период с конца XIX по начало XX века, который часто называют классическим феминизмом. По времени он совпал с движением суфражисток, которые требовали предоставить женщинам право голоса на выборах: в начале XX века женщины не могли голосовать практически нигде в мире. Первые феминистки обращались к либеральным лозунгам: люди обладают равными правами вне зависимости от пола. В повестку также вошла борьба женщин за доступ к образованию и обретение прав собственности.

Поскольку суфражистки были очень мощным движением публичной политики в Великобритании и США , они быстро добились победы. В 1920 году США приняли 19-ю поправку к Конституции, которая гарантировала женщинам избирательное право; в Великобритании этого добились в 1928 году. После этого многим казалось, что феминизм закончился, потому что своей основной цели женщины достигли, а другие проблемы решат политики, избранные женщинами.

Вторая волна феминизма

Возникла в 1960-е годы. Феминизм этого периода предложил расширенное понимание неравенства – оказалось, что уравнение в политических правах не исключает угнетения в семье и на рабочем месте, и это следствие патриархального порядка в обществе. Список тем, которые обсуждали феминистки, расширился: в него вошли борьба с насилием (домашним, сексуальным, экономическим, психологическим), критика навязанных гендерных ролей, вопросы о разнице зарплат и неоплачиваемом домашнем труде. Феминистки второй волны критиковали представление о том, что основным предназначением женщины является материнство, забота о доме и отказ от карьеры,.

Проблемы, о которых писали феминистки 1960-х годов, сохранились и сегодня. Но вторая волна позволила совершить в западном мире настоящую социальную революцию: женщины массово стали выходить на рынок труда (это привело к резкому росту материального благополучия общества) и новому представлению о равных возможностях для мужчин и женщин.

Третья волна феминизма

Внимание к проблемам неравенства стало ещё более пристальным, феминистки стали учитывать категории класса, расы и сексуальности отдельных женщин. Быстро выяснилось, что образованные, состоятельные, белые, гетеросексуальные женщины имеют больше привилегий в обществе, чем все остальные, и могут сами выступать в роли угнетателей. Таким образом, в список проблем, с которыми борются феминистки, вошли разнообразные формы дискриминации: расовая, сексуальная, религиозная, этническая, классовая. А благодаря тому, что основным ориентиром третьей волны стало антисексисткое мировоззрение, феминистки реабилитировали агрессивный макияж и высокие каблуки, которые еще недавно считались классическим символом угнетения со стороны мужчины.

Как феминизм развивался в России ?

За что борются современные феминистки в России ?

- В России декриминализированы побои в семье – домашний тиран может несколько раз заплатить штраф, прежде чем понесет уголовное наказание. Нет закона о домашнем насилии, также отсутствует охранный ордер – документ, не позволяющий агрессору приближаться к жертве по решению суда.

- Отдельно стоит репродуктивное насилие – попытки государства запретить аборты и навязать всем женщинам без исключения роль матери вместо поддержки самого материнства и борьбы с трудовой дискриминацией матерей.

За финансовое благополучие.

- В России зарплата мужчин в среднем выше зарплаты женщин на 30%. Причем такое неравенство встречается в пределах одной должности.

- Матери-одиночки – одни из самых бедных людей в стране. В России остро стоит проблема неуплаты алиментов со стороны отца.

- Женщины наравне с основной работой вынуждены заниматься неоплачиваемым домашним трудом, воспитанием детей, уходом за пожилыми родственниками. Мужчины занимаются этим в намного меньшей степени.

За свободу от гендерных стереотипов (например, женщина должна быть милой, приятной, женственно одеваться), бытового сексизма (женщины не могут работать на технических специальностях из-за интеллектуальных особенностей), стандартов красоты и сексуального поведения.

Почему феминизм не устаревает?

Читайте также: