Тэс история возникновения кратко

Обновлено: 28.06.2024

Сейчас в мире около двух с половиной тысяч угольных теплоэлектростанций, 79 из которых находятся в России. И все они обеспечивают людям комфортные условия для жизни — производят свет, тепло и горячую воду. Но с чего началась их история? В материале рассказываем, как возникли угольные тепловые станции на территории России и за рубежом.

Первая в мире угольная ТЭС

В 1878 году немецкий инженер Зигмунд Шуккерт на завершающем этапе строительства замка Линдерхоф построил первую теплоэлектростанцию. С ее помощью в саду замка освещался грот Венеры.

Чуть ниже уровня озера были смонтированы генераторы с приводом от парового двигателя, которые раскручивали световые пластины, а те в свою очередь освещали водную поверхность озера. Несмотря на то что тепловая станция Зигмунда Штукерта была первой в мире, она была частной. Поскольку хозяин замка Людвиг Второй Баварский был нелюдим и часто проводил время в гроте в одиночестве.

Общественные угольные ТЭС за рубежом и в России

Первая в мире общественная угольная тепловая электростанция заработала 12 января 1882 года в Лондоне. Она носила название осветительной станции Томаса Эдисона. Того самого, который придумал лампу накаливания.

Угольные ТЭС: наше время

Развитие мировой электроэнергетики в мире шло по пути централизации: мощные электростанции вытесняли менее эффективные блок-станции. Так постепенно образовалась современная энергосистема. Сейчас крупнейшей тепловой угольной станцией в мире является китайская ТЭС Тогто установленной мощностью 6700 МВт. С 2003 по 2006 год на ней запустили восемь энергоблоков мощностью 600 МВт, в 2011 году — еще два мощностью 300 МВт, а в 2017 году увеличили существующую мощность на 1300 МВт.

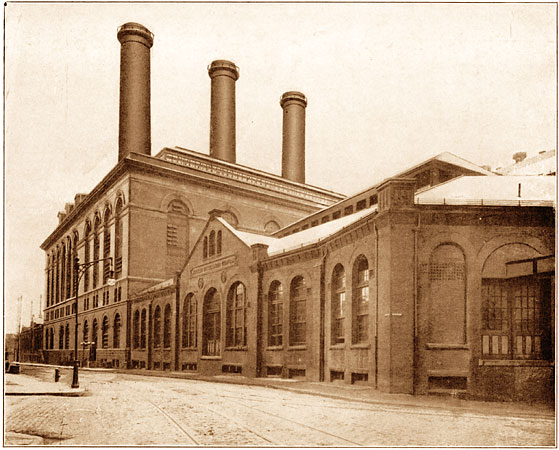

Рио. 1. Электростанция Эдисона, Нью-Йорк, США (1881).

ТЕПЛОВАЯ электростанция (тепловая электрическая станция ) — предприятие для производства электрической энергии с помощью тепловых двигателей. Технологии, процесс обычной ТЭС заключается в последовательном преобразовании энергии топлива или других источников в теплоту рабочего тела, далее в механическую энергию (в тепловом двигателе) и затем в электрич. энергию (в электрогенераторе).

Осуществление централизованного электроснабжения от ТЭС возникло в ряде стран,в том числе в России, в 80—90-х гг. 19 в., в связи с развитием осветительных (и промышленных силовых) электрич. установок. Первая центральная электрическая станция (рис. 1) в Нью- Йорке (США) была введена в эксплуатацию в 1882 для осветительных целей; она имела динамомашины с приводом от паровых машин (см.). Вслед за ней такие же ТЭС были построены в Европе.

Рис. 2. Электростанция Санта-Радегонда. Италия (1883).

Отделения тепловых электростанций этого периода располагались на различных этажах одного здания (рис. 2); мощность составляла лишь несколько сот киловатт; паровые машины электрогенераторов работали насыщенным паром (до 10 атм); кпд равнялся 3 -4%. В конце 19 в, получила распространение ТЭС отделения, к-рой располагались в смежных залах одноэтажного здания. Наибольшая мощность паровой машины в начале 20 в, достигала 22 тыс. л.с.(ок. 15 тыс. квт.)

В этот период значительное распространение получили двигатели внутреннего сгорания (см.) тяжёлого топлива с воспламенением от сжатия (т. н. дизели). К 20-м г.г. 20 в. эти двигатели достигли наибольшей агрегатной мощности — 22 тыс. л. с. (ок. 16 тыс. квт, Гамбургская электростанция, Германия), одновременно с ними получили широкое распространение и газовые двигатели

Городская центральная электростанция в Ганновере, Германия (1890). Устанивленная мощность 1 800 л. с.: і ~ котельное отделение; 2 —машинное отделение; 3 — аккумуляторное отделение.

Однако с конца 19 в. основным типом двигателя для привода электрогенераторов становится паровая турбина (с.м.), благодаря её специфич. особенностям: большой агрегатной мощности при значительных габаритах и большой равномерности хода при высоком числе оборотов в минуту.

В 1900 инженер М. К. Поливанов построил в Москве центральную ТЭС с паровыми турбогенераторами, мощность к-рых к этому времени достигла 5 тыс. квт (кпд 7—8%). В дореволюционной России ТЭС были сосредоточены главным образом в Москве, Петербурге (на дальнепривозном твёрдом топливе) и в Баку (на местном жидком). По общей выработке электроэнергии Россия в 1913 занимала 7-е место в Европе. Однако по тѳхническому уровню ТЭС России не уступали зарубежным. Мощность отдельных ТЭС 19 в достигала 10 тыс. квт и более; кпд составлял 10—12%.

В 1912—14 под Москвой сооружается первая в мире районная ТЭС па торфе (ГРЭС имени Р. Э. Классона) мощностью 15 тыс. квт. В этот же период в Германии строится крупная центральная ТЭС Гольпа-Чорневис на буром угле с 8 шаровыми турбогеператорами по 16 тыс. квт каждый. Широкое развитие получили ТЭС после первой мировой войны 1914 1918. В эти годы сооружаются электрические станции с паровыми турбогенераторами мощностью в несколько десятков тысяч киловатт , появляются первые котельные агрегаты высокого давления В 1929 -30 в энергосистемах Нью-Йорка и Филадельфии (США) создаются одновальные турбогенераторы по 160 -165 тыс. квт. Наибольшая мощность паровой машины в начале 20 в. достигала перед второй мировой войной 1939—45 в Англии.

Газогенераторные двигатели двойного действия с трёхфазными генераторами мощностью 5 тыс. квт. (Лондон) и Германии (Кёльн) — первые турбогенераторы по 100 тыс. квт, 1500 оборотов в мин. В СССР первый турбогенератор мощностью 100 тыс. квт, 3 тыс. об/мин изготовлен в 1938; средняя мощность турбоагрегата на районных ТЭС в 1932—42 составила 26 тыс. квт и 34 тыс. квт в 1950—55.

В 50-х гг. 20 в. мощность одного турбоагрегата на ТЭС Англии (Баттерси, Портобелло, Хай Марнхем) и Франции (Арриги, Женвилье, Порщвиль) достигает 120— 125 тыс. квт. В Германии, в Кёльне, сооружается ТЭС с турбогенераторами по 150 тыс. квт, в Мангейме — ТЭС с турбогенераторами по 135 тыс. квт (давление пара 170 ата, 1° = 570°), в СССР успешно работает ТЭС с турбогенераторами 150 тыс. квт.

Общая мощность ТЭС, вводимых в действие в 1956 в США, достигает 1,6 млн. квт; мощность отдельных агрегатов этих ТЭС составляет 150 и 200 тыс. квт (Шоуни и Кингстон). Рис. 8. Трёхкорпусная паровая турбина мощностью 20 тыс. квт, 3 000 об/мин: а — цилиндр высокого давления; б — цилиндр среднего давления; е — цилиндр низкого давления; г — генератор. Паротурбинная ТЭС, вырабатывающая электроэнергию, оборудуется конденсационными турбинами и называется конденсационной электростанцией (см.). ТЭС, отпускающая электроэнергию и использующая отработавшее в двигателе тепло для внешних тепловых потребителей, называется теплоэлектроцентралью (см.).

Конденсационные паротурбинные электростанции сооружаются около места добычи топлива и водных источников; теплоэлектроцентрали — вблизи от тепловых промышленных или коммунальных потребителей. Существенным преимуществом энергетики СССР по сравнению с другими странами является широкое применение теплофикации (см.), по масштабам развития к-рой СССР занимает 1-е место в мире. На ТЭС используют преимущественно твёрдое топливо, гл. обр. уголь, сжигаемый в пылевидном состоянии. Перспективно применение газового топлива, в частности в связи с комплексным энерготехнология. использованием твёрдого топлива (см.). ТЭС разделяются по району обслуживания и виду потребителей на районные, центральные, городские, коммунальные, промышленные, сельские.

ТЭС работают обычно параллельно с другими электростанциями (как тепловыми, так и гидростанциями) в общей энергосистеме; реже встречаются изолированные ТЭС. Различаются ТЭС также по общей величине установленной мощности (см.), значениям начальных параметров пара (давлению и температуре) и др. В зависимости от степени загрузки ТЭС бывают базовые (несущие основную равномерно высокую нагрузку) и пиковые (покрывающие переменную колеблющуюся часть общей нагрузки энергосистемы). Современная паротурбинная ТЭС оборудуется основными агрегатами: котельным (см. Котёл паровой), турбогенератором (с конденсатором) и электрич. устройствами, а также рядом вспомогательных механизмов и устройств.

Важными элементами ТЭС являются топливоподача, газоочистка, золоудаление (см.) и технич. водоснабжение (см.). К ТЭС предъявляются требования надёжности и высокой экономичности сооружения и эксплуатации. Основными направлениями технич. политики в области ТЭС в СССР являются: объединение ТЭС (вместе с гидростанциями) в мощную энергосистему, широкое использование местных низкосортных и энергетич. топлив, применение мощных, надёжных и экономичных турбинных и котельных агрегатов с высокими начальными параметрами и промежуточным перегревом пара, осуществление ТЭС по блочной схеме (см. Турбинный блок), комбинированная выработка электрической и тепловой энергии (на теплоэлектроцентралях) и др. Электрическая мощность современной районной ТЭС составляет несколько сот тысяч киловатт.

В СССР и США проектируются и сооружаются ТЭС мощностью 1,2—1,5 млн. квт и более. Единичная мощность турбоагрегата крупной электростанции превышает 200 тыс. квт, запроектированы одновальные турбоагрегаты мощностью 275—300 тыс. квт, имеются проекты двухвальных турбоагрегатов мощностью до 500 тыс. квт. Производительность котлов составляет 240—420 т/час, достигая 800 т/час (778 т/час при давлении 141 кг/см, на ТЭС Ривер-Руж, США). Начальное давление пара составляет до 225 ата, с перспективой повышения до 300— 350 ата, начальная температура 500°—610°, с повышением до 650° (в США заказан турбоагрегат 275 тыс. квт с параметрами пара 352 кг/см/^, 649°). Вакуум в конденсаторах турбин достигает 97%. В крупных энергосистемах СССР предусматривается сооружение ТЭС с агрегатами большой мощности блочного типа, с давлением пара 130 кг/см^ при температуре до 565° с промежуточным перегревом пара; должны быть освоены в эксплуатации турбинные блоки мощностью 200 тыс. квт и более с параметрами пара 220 кг/см‘‘, 600° и введён в действие турбинный блок 300 тыс. квт с параметрами пара 300 кг/см?’, 650°. Повышению Культуры эксплуатации и производительности труда персонала, облегчению условий труда и улучшению технико-экономич. показателей оборудования и ТЭС в целом — способствует автоматизация производства электрической и тепловой энергии. Работа турбогопораторов автоматизирована в большой степени, но еще не полностью.

Широко применяются автоматизация процессов горения в топках котельных агрегатов, питания котлов водой, перегрева пара, пылеприготовления и др. Успешно работает новая аппаратура с автоматич. регуляторами электронного типа. Комплексная автоматизация ТЭС охватывает также вспомогательные операции топливоподачи, водоснабжения, золоудаления и т. д. Автоматизация работы ТЭС сочетается с централизацией её управления. На новейших ТЭС блочного типа управление блоком осуществляется с общего центрального теплового или объединённого теплового и электрического щита. Энергетическими показателями ТЭС служат кпд электростанции, удельные расходы тепла и топлива. Кпд по производству электроэнергии современной мощной конденсационной электростанции составляет 35—40% с тенденцией к дальнейшему повышению, теплоэлектроцентрали 40—50%, при большом тепловом потреблении — до 70—75%.

Экономич. показателями ТЭС являются удельная стоимость установленного киловатта и себестоимость электрич. энергии; па топлоэлектроцоптрали, кроме того, — себестоимость отпускаемой тепловой Энергии. При повышении мощности ТЭС с 300 тыс. квт до 600 тыс. квт удельные затраты снижаются на 15—20%, при повышении до 1200 тыс. квт — на 25—30%. Показателем производительности труда служит количество персонала на единицу мощности ТЭС (обычно на 1 тыс. квт). Первая ТЭС с газовой турбиной мощностью 4000 квт сооружена в Невшателе (Швейцария) в 1939.

В 1955 установленная мощность газовых турбин на ТЭС составила ок. 1 млн. квт. Наиболее крупная газотурбинная ТЭС Бецнау (Швейцария) имеет мощность агрегатов 27 и 18 тыс. квт (кпд 32,4%). Газовые турбины работают в основном па Жидком топливе, реже — на естественном газе или газе подземной газификации (СССР). Большинство газовых турбин (см.) работает по разомкнутой схеме, т. е. использует в качестве рабочего тела продукты сгорания топлива (жидкого). Незначительное число газовых турбин работает но замкнутой схеме т. е. рабочим телом служит сжатый воздух (или другой газ), нагреваемый в подогревателе, в к-ром можно использовать любое топливо (в частности, твёрдое). Осуществлена полузамкнутая схема, при к-рой основной турбоагрегат (с электрогенератором) работает на газовых продуктах сгорания топлива, а вспомогательный турбоагрегат (с компрессорами) — на сжатом воздухе (Вейнфельден, Швейцария). Замкнутая и полузамкнутая схемы позволяют повысить агрегатную мощность. Начальная температура газа перед турбиной составляет 600°—815° (рис. 9 и 10); в связи с повышением кпд по мере увеличения этой температуры наблюдается тенденция перехода к температурам до 925°. ТЭС вырабатывают более 70% от мирового производства электроэнергии. В СССР на ТЭС вырабатывается ок. 80% электроэнергии.

ТЕПЛОВА́Я ЭЛЕКТРОСТА́НЦИЯ (ТЭС), электрич. станция (комплекс оборудования, установок, аппаратуры), вырабатывающая электрич. энергию в результате преобразования теплоты, выделяющейся при сжигании топлива. Разновидностью ТЭС является теплоэлектроцентраль . К ТЭС условно относят атомные электростанции , геотермальные электростанции , магнитогидродинамические генераторы . Осн. элементы ТЭС: паровой котёл , или котёл-утилизатор , теплосиловая установка ( паротурбинная электростанция , газотурбинная электростанция , парогазотурбинная установка ), электрич. устройства ( генератор , трансформатор и т. п.), обеспечивающие выработку электроэнергии. Различают ТЭС докритического (8,8–12,8 МПа) и сверхкритического (до 23,5 МПа) давления. ТЭС разделяют на ГРЭС и пром. электростанции (входят в состав предприятий, которые они обслуживают). Передача электроэнергии от ТЭС по ЛЭП осуществляется при напряжениях 110–500 кВ. Первые ТЭС появились в 1882 – в Нью-Йорке, в 1883 – в С.-Петербурге, в 1884 – в Берлине, затем получили преимущественное распространение. Доля вырабатываемой ТЭС электроэнергии в мире ок. 80%. В таблице приведён список крупнейших ТЭС мира на 2015.

В 70-х годах позапрошлого столетия люди ещё не умели передавать электроэнергию на дальние расстояния. Производить её приходилось там же, где использовали: рядом со зданиями-потребителями. Прошли годы, прежде чем инженеры поняли, что выгоднее строить электростанции ближе к источнику энергии, и главное – создали технологии для централизованного производства электричества.

Домовые станции

Во второй половине XIX века изобретателям удалось создать первые генераторы, способные непрерывно вырабатывать электрический ток. Одновременно начал возникать спрос на электроэнергию: одна за другой появились русская дуговая лампа Яблочкова и лампа накаливания Эдисона, перевернувшие представление о системах освещения. Это, в свою очередь, породило потребность в специальных фабриках, которые могли бы снабжать электричеством сразу несколько устройств.

Строить множество блок-станций было не только хлопотно, но и дорого. Всё более целесообразной казалась организация централизованного производства электричества. Единственными массовыми потребителями на тот момент были системы освещения, в основном представленные лампами накаливания Эдисона, и это определило тот факт, что первые электростанции работали на постоянном токе.

Первая Нью-Йоркская

Коммерческую привлекательность централизованной выработки первыми оценили американские предприниматели. В начале 1880-х годов несколько финансистов США, вдохновлённые ажиотажем вокруг ламп накаливания, приняли решение о строительстве первой электростанции на постоянном токе. Они заключили соглашение с Edison Illuminating Company и в кратчайшие сроки возвели электростанцию на Пёрл-стрит в центре Нью-Йорка. На станции было установлено шесть генераторов мощностью около 90 кВт, электроэнергия подавалась потребителям на площади 2,5 квадратных километра.

В 1890 году станция полностью сгорела, от её здания ничего не осталось. Но конструкция первой ТЭС ещё не раз воспроизводилась при сооружении новых станций – настолько хорошо и практично она была спроектирована. Генераторы станции соединялись непосредственно с двигателем и имели искусственное охлаждение; напряжение регулировалось автоматически; подача топлива в котельную обеспечивалась механизмами; удаление золы и шлака также было автоматизированным.

В Москве городская центральная электростанция впервые была построена в 1888 году и получила название Георгиевской в честь переулка, в котором располагалась (сейчас на этом месте, в том же здании, находится Новый Манеж). Мощность станции составляла всего 100 кВт, вырабатываемая на ней электроэнергия направлялась по подземным кабелям к ближайшим улицам, к Большому и Малому театрам, к зданию МГУ на Моховой. В 1897 году Георгиевская станция была закрыта, так как не могла обеспечить в разы увеличившийся спрос; её заменила более мощная Центральная электростанция на Раушской набережной.

Как увеличить радиус

Установив больше генераторов и проложив толстые провода, инженеры первых электростанций всё же не смогли решить проблему территориальной привязки выработки к потребителю. Уровень допустимых потерь для сетей постоянного тока обеспечивался только при достаточно высоком напряжении и, как следствие, на небольшом радиусе передачи. Это заставляло строить станции непосредственно в центре городов, что, в свою очередь, порождало новые проблемы – затруднялось обеспечение электростанций топливом и водой. Кроме того, участки земли в центре города были дороги, а как только компания заявляла о намерении построить электростанцию, их цена и вовсе взлетала до небес. Производство электроэнергии становилось слишком затратным.

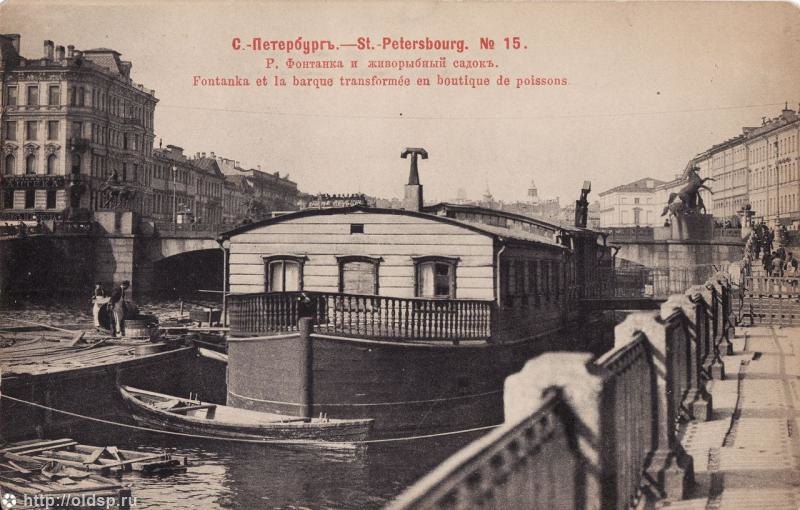

Иногда электрическим компаниям приходилось идти на нестандартные решения. Например, в Петербурге станции, снабжавшие электроэнергией Невский проспект, размещались на закреплённых у причалов Мойки и Фонтанки баржах.

Способ увеличить расстояние между станцией и потребителем искали сразу по нескольким направлениям. Сначала была предпринята попытка изменить потребителя, а именно – понизить напряжение электрических лампочек. Это давало слишком незначительный эффект, и идея распространения не получила. Затем пробовали изменить схему сети – перейти от двухпроводной системы передачи электроэнергии к многопроводной. Наиболее востребованной оказалась схема с тремя проводами, предложенная одновременно английским физиком Гопкинсоном и Эдисоном. Она позволила увеличить радиус энергоснабжения до 1,2 км при сохранении уровня напряжения в сети. Дополнительным положительным эффектом была экономия меди за счёт уменьшения сечения проводов. Известный немецкий изобретатель Сименс предложил пятипроводную схему, но она не прижилась, так как напряжение в ней вырастало до опасных пределов.

От постоянного к переменному

Несмотря на все ухищрения инженеров, рост спроса на электроэнергию значительно опережал возможности электростанций, работавших на постоянном токе. Вскоре стало очевидно, что решить задачу централизованного электроснабжения под силу только переменному току. Осуществить передачу электроэнергии в сети переменного тока на расстояние позволило создание трансформатора.

Первая городская электростанция переменного тока появилась в Лондоне в 1884 году, на ней были установлены два генератора и два трансформатора Голяра и Гиббса. В России крупнейшие станции переменного тока были построены в конце 1880-х – начале 1890-х годов. Первую из них ввели в Одессе в 1887 году, и она снабжала потребителей на расстоянии 2,5 км. Оборудование этой станции было настолько совершенным по тем временам, что даже с учётом поставок угля из Англии она вырабатывала электроэнергию в разы дешевле, чем более поздние станции Москвы и Петербурга.

Царскосельская ТЭС была введена чуть позже одесской станции, также в 1887 году, и протяжённость её сетей составила уже 64 км. Царское Село считается первым европейским городом, полностью перешедшим на электрическое освещение.

Первые электростанции переменного тока были однофазными, что ограничивало их применение только системами освещения. Подлинное развитие централизованное производство электроэнергии получило с созданием полноценных трёхфазных схем. В 1889 году русский изобретатель Доливо-Добровольский запатентовал конструкцию трёхфазного трансформатора и уже в 1891 году на Международной технической выставке во Франкфурте-на-Майне продемонстрировал, как переменный ток может преодолеть десятки километров. От небольшой ГЭС в местечке Лауфен, отстоящем от Франкфурта на 170 км, электроэнергия, дважды трансформируясь, передавалась по трёхпроводной сети к принимающим устройствам на Международной выставке. Опыт поразил современников и окончательно утвердил пальму первенства за переменным током. День, когда Доливо-Добровольский осуществил лауфен-франкфуртскую передачу, считается началом всемирной электрификации.

Дальше и мощнее

Создание высоковольтных сетей переменного тока дало толчок к стремительной централизации выработки. Расчёты показывали, что строить мощные электростанции вблизи угольных месторождений либо источников воды и затем передавать электроэнергию по сетям высокого напряжения гораздо выгоднее, чем создавать множество мелких ТЭС и ГЭС в городах. Крупные станции, снабжавшие электричеством промышленный и густонаселённые районы, стали называть районными (русская аббревиатура – ГРЭС).

Первая районная электростанция, так же как некогда первая городская, была построена в США. Ею стала Ниагарская ГЭС мощностью 37 МВт, запущенная в 1896 года. Россия ввела первую относительно мощную ГЭС в 1903 году; станция располагалась на реке Подкумок недалеко от Ессентуков и обеспечивала электроэнергией основные города района Минеральных Вод. Крупная тепловая районная станция появилась в России в 1914 году в Ногинске, она работала на торфе и снабжала электричеством московских потребителей.

Дальнейшее развитие электроэнергетики в стране шло по пути всё большей централизации: мощные электростанции вытесняли менее эффективные блок-станции. Так постепенно образовалась привычная нам энергосистема, основу которой составляют крупные ГРЭС, ТЭС, ГЭС и АЭС.

Источники:

Веселовский О. Н., Шнейберг Я. А. Очерки по истории электротехники.

Шухардин С. Техника в её историческом развитии.

Современную жизнь невозможно представить без электричества и тепла. Материальный комфорт, который окружает нас сегодня, как и дальнейшее развитие человеческой мысли накрепко связаны с изобретением электричества и использованием энергии.

С древних времен люди нуждались в силе, точнее в двигателях, которые давали бы им силу большую человеческой, для того, чтобы строить дома, заниматься земледелием, осваивать новые территории.

Описав удивительные свойства янтаря в поэтических легендах, древние греки так и не продолжили его изучение. Следующего прорыва в деле покорения свободной энергии человечеству пришлось ждать много веков. Зато когда он все-таки был совершен, мир в буквальном смысле слова преобразился. Еще в 3 тысячелетии до н.э. люди использовали паруса для лодок, но только в VII в. н.э. изобрели ветряную мельницу с крыльями. Началась история ветряных двигателей. Водяные колеса использовали на Ниле, Эфрате, Янцзы для подъема воды, вращали их рабы. Водяные колеса и ветряные мельницы вплоть до ХVII века являлись основными типами двигателей.

Первые аккумуляторы пирамид

В пирамидах Древнего Египта ученые нашли сосуды, напоминающие аккумуляторы. В 1937 году во время раскопок под Багдадом немецкий археолог Вильгельм Кениг обнаружил глиняные кувшины, внутри которых находились цилиндры из меди. Эти цилиндры были закреплены на дне глиняных сосудов слоем смолы.

Эпоха открытий

В истории попыток использования пара записаны имена многих ученых и изобретателей. Так Леонардо да Винчи оставил 5000 страниц научных и технических описаний, чертежей, эскизов различных приспособлений.

Джанбаттиста делла Порта исследовал образование пара из воды, что было важно для дальнейшего использования пара в паровых машинах, исследовал свойства магнита.

В 1600 году придворный врач английской королевы Елизаветы Уильям Гилберт изучил все, что было известно древним народам о свойствах янтаря, и сам провел опыты с янтарем и магнитами.

В целом практических знаний об электричестве за XVI – XVII столетия было накоплено не так уж много, но все открытия были предвестниками по-настоящему больших перемен. Это было время, когда опыты с электричеством ставили не только ученые, но и аптекари, и врачи, и даже монархи.

Одним из опытов французского физика и изобретателя Дени Папена было создание вакуума в закрытом цилиндре. В середине 1670-х годов в Париже он вместе с голландским физиком Кристианом Гюйгенсом работал над машиной, которая вытесняла воздух из цилиндра путём взрыва пороха в нем.

В 1680 году Дени Папен приехал в Англию и создал вариант такого же цилиндра, в котором получил более полный вакуум с помощью кипящей воды, которая конденсировалась в цилиндре. Таким образом, он смог поднять груз, присоединённый к поршню верёвкой, перекинутой через шкив.

Система работала, как демонстрационная модель, но для повторения процесса весь аппарат должен был быть демонтирован и повторно собран. Папен быстро понял, что для автоматизации цикла пар должен быть произведён отдельно в котле. Французский учёный изобрёл паровой котёл с рычажным предохранительным клапаном.

В 1774 году Уатт Джеймс в результате ряда экспериментов создал уникальную паровую машину. Для обеспечения работы двигателя он применил центробежный регулятор, соединённый с заслонкой на выпускном паропроводе. Уатт детально исследовал работу пара в цилиндре, впервые сконструировав для этой цели индикатор.

В 1782 году Уатт получил английский патент на паровой двигатель с расширением. Он же ввёл первую единицу мощности — лошадиную силу (позднее его именем была названа другая единица мощности — ватт). Паровая машина Уатта благодаря экономичности получила широкое распространение и сыграла огромную роль в переходе к машинному производству.

Кто придумал электричество?

Опыты Гальвани натолкнули на изобретение нового источника электричества профессора Тессинского университета Алессандро Вольта. Он дал опытам Гальвани с лягушкой и разнородными металлами иное объяснение, доказал, что электрические явления, которые наблюдал Гальвани, объясняются только тем, что определенная пара разнородных металлов, разделенная слоем специальной электропроводящей жидкости, служит источником электрического тока, протекающего по замкнутым проводникам внешней цепи. Эта теория, разработанная Вольтой в 1794 году, позволила создать первый в мире источник электрического тока, который назывался Вольтов столб.

Первые законы электротехники

В начале XIX века опыты с электрическим током привлекали внимание ученых из разных стран. В 1802 году итальянский ученый Романьози обнаружил отклонение магнитной стрелки компаса под влиянием электрического тока, протекавшего по расположенному вблизи проводнику. В 1820 году это явление в своем докладе подробно описал датский физик Ганс Христиан Эрстед. Небольшая, всего в пять страниц, книжка Эрстеда в том же году была издана в Копенгагене на шести языках и произвела огромное впечатление на коллег Эрстеда из разных стран.

Однако правильно объяснить причину явления, которое описал Эрстед, первым сумел французский ученый Андре Мари Ампер. Оказалось, ток способствует возникновению в проводнике магнитного поля. Одной из важнейших заслуг Ампера было то, что он впервые объединил два разобщенных ранее явления – электричество и магнетизм – одной теорией электромагнетизма и предложил рассматривать их как результат единого процесса природы.

Воодушевленный открытиями Эрстеда и Ампера, другой ученый, англичанин Майкл Фарадей предположил, что не только магнитное поле может воздействовать на магнит, но и наоборот – двигающийся магнит будет оказывать воздействие на проводник. Серия опытов подтвердила эту блестящую догадку – Фарадей добился того, что подвижное магнитное поле создало в проводнике электрический ток.

Позже это открытие послужило основой для создания трех главных устройств электротехники – электрического генератора, электрического трансформатора и электрического двигателя.

Начальный период использования электричества

У истоков освещения с помощью электричества стоял Василий Владимирович Петров, профессор медицинско-хирургической Академии в Петербурге. Исследуя световые явления, вызываемые электрическим током, он в 1802 году сделал свое знаменитое открытие – электрическую дугу, сопровождающуюся появлением яркого свечения и высокой температуры.

Наблюдения и анализ Петровым свойств электрической дуги легли в основу создания электродуговых ламп, ламп накаливания и много другого.

В 1875 году Павел Николаевич Яблочков создает электрическую свечу, состоящую из двух угольных стержней, расположенных вертикально и параллельно друг другу, между которыми проложена изоляция из каолина (глины). Чтобы горение было более продолжительным, на одном подсвечнике помещалось четыре свечи, которые горели последовательно.

В свою очередь Александр Николаевич Лодыгин ещё в 1872 году предложил вместо угольных электродов использовать нить накаливания, которая при протекании электрического тока ярко светилась. В 1874 году Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания с угольным стерженьком и ежегодную Ломоносовскую премию Академии наук. Устройство было запатентовано также в Бельгии, Франции, Великобритании, Австро-Венгрии.

Тогда же в 1876 году в России была сооружена первая электростанция на Сормовском машиностроительном заводе, ее прародительница была построена в 1873 году под руководством бельгийско-французского изобретателя З.Т. Грамма для питания системы освещения завода, так называемая блок-станция.

В 1879 русские электротехники Яблочков, Лодыгин и Чиколев совместно с рядом других электротехников и физиков организовали в составе Русского технического общества Особый Электротехнический отдел. Задачей отдела было содействие развитию электротехники.

Уже в апреле 1879 года впервые в России электрическими фонарями освещен мост – мост Александра II (ныне Литейный мост) в Санкт-Петербурге. При содействии Отдела на Литейном мосту введена первая в России установка наружного электрического освещения (дуговыми лампами Яблочкова в светильниках, изготовленных по проекту архитектора Кавоса), положившая начало созданию местных систем освещения дуговыми лампами некоторых общественных зданий Петербурга, Москвы и других больших городов. Электрическое освещение моста устроенное В.Н. Чиколевым, где горело 12 свечей Яблочкова вместо 112 газовых рожков, функционировало всего 227 дней.

Жертвы ради науки

Русский учёный Василий Петров, первым в мире в 1802 году описавший явление электрической дуги, не жалел себя при проведении экспериментов. В то время не было таких приборов, как амперметр или вольтметр, и Петров проверял качество работы батарей по ощущению от электрического тока в пальцах. Чтобы чувствовать слабые токи, учёный срезал верхний слой кожи с кончиков пальцев.

В 80-е годы возникли первые центральные станции, они были более целесообразны и более экономичны, чем блок-станции, так как снабжали электричеством сразу много предприятий.

В то время массовыми потребителями электроэнергии были источники света – дуговые лампы и лампы накаливания. Первые электростанции Петербурга вначале размещались на баржах у причалов рек Мойки и Фонтанки. Мощность каждой станции составляла примерно 200 кВт.

Первая в мире центральная станция была пущена в работу в 1882 году в Нью-Йорке, она имела мощность 500 кВт.

В Москве электрическое освещение впервые появилось в 1881 году, уже в 1883 году электрические светильники иллюминировали Кремль. Специально для этого была сооружена передвижная электростанция, которую обслуживали 18 локомобилей и 40 динамо-машин. Первая стационарная городская электростанция появилась в Москве в 1888 году.

Нельзя забывать и о нетрадиционных источниках энергии.

Предшественница современных ветроэлектростанций с горизонтальной осью имела мощность 100 кВт и была построена в 1931 году в Ялте. Она имела башню высотой 30 метров. К 1941-му году единичная мощность ветроэлектростанций достигла 1,25 МВт.

Трамвай Пироцкого

Вагон электрического трамвая изобрел Федор Аполлонович Пироцкий в 1880 году. Первые трамвайные линии в Санкт-Петербурге были проложены только зимой 1885 года по льду Невы в районе Мытнинской набережной, так как право на использование улиц для пассажирских перевозок имели только владельцы конок – рельсового транспорта, который передвигался при помощи лошадей.

План ГОЭЛРО

В России создавались электростанции в конце XIX и начале XX веков, однако, бурный рост электроэнергетики и теплоэнергетики в 20-е годы XX столетия после принятия по предложению В.И. Ленина плана ГОЭЛРО (Государственной электрификации России).

22 декабря 1920 года VIII Всероссийский съезд Советов рассмотрел и утвердил Государственный план электрификации России – ГОЭЛРО, подготовленный комиссией, под председательством Г.М. Кржижановского.

В плане много уделялось проблеме использования местных энергетических ресурсов (торфа, воды рек, местного угля и др.) для производства электрической энергии.

В 1925 году запустили Шатурскую электростанцию на торфе, в тот же год на Каширской электростанции начали освоение новой технологии сжигания подмосковного угля в виде пыли.

Днем начала теплофикации в России можно считать 25 ноября 1924 года – тогда заработал первый теплопровод от ГЭС-3, предназначенный для общего пользования в доме номер девяносто шесть на набережной реки Фонтанки. Электростанция № 3, которую переоборудовали для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, является первой в России теплоэлектроцентралью, а Ленинград – пионером теплофикации. Централизованное снабжение горячей водой жилого дома функционировало без сбоев, и через год ГЭС-3 стало снабжать горячей водой бывшую Обуховскую больницу и бани, находящиеся в Казачьем переулке. В ноябре 1928 года к тепловым сетям государственной электростанции № 3 подключили здание бывших Павловских казарм, располагавшихся на Марсовом поле.

В 1926 году была пущена в эксплуатацию мощная Волховская ГЭС, энергия которой по линии электропередачи напряжением 110 кВ, протяженностью 130 км поступала в Ленинград.

Первая ТЭЦ России

Волховстрой стал первой школой советского гидроэнергостроительства.

Здесь впервые решались сложные инженерные и технические проблемы проектирования и строительства плотины, здания станции, линии электропередачи, электроподстанций, а также монтажа и наладки оборудования. Численность работающих доходила до 15 тысяч человек.

Строительство электростанции начиналось в трудные годы для еще молодой Советской республики. Поэтому часть необходимого оборудования приходилось закупать за границей.

Первая ГЭС по плану

Самая первая гидроэлектростанция, построенная по плану ГОЭЛРО – Волховская ГЭС. Ее ввели в эксплуатацию 19 декабря 1926 года. Станция и сегодня продолжает исправно работать, являясь неотъемлемой частью энергосистемы Северо-Запада.

Атомная энергетика XX века

Советские ученые приступили к разработке первых проектов мирного использования атомной энергии ещё во второй половине 1940-х годов. А 27 июня 1954 года в городе Обниск была запущена первая атомная электростанция.

Пуск первой АЭС ознаменовал открытие нового направления в энергетике, получившего признание на 1-й Международной научно-технической конференции по мирному использованию атомной энергии (август 1955, Женева). К концу ХХ века в мире насчитывалось уже более 400 атомных электростанций.

Современная энергетика. Конец XX века

Конец XX века ознаменован различными событиями, связанными как с высокими темпами строительства новых станции, началом развития возобновляемых источников энергии, ак и с появлением первых проблем от сформировавшейся огромной мировой энергосистемы и попытками их решить.

Так как современное сообщество всё больше зависит от электроэнергии, аварии на электросетях наносят ощутимые убытки предприятиям, населению и правительствам. Во время аварии выключаются осветительные приборы, не работают лифты, светофоры, метро. На жизненно важных объектах (больницы, военные объекты и т. д.) для функционирования жизнедеятельности во время аварий в энергосистемах используются автономные источники питания: аккумуляторы, генераторы. Статистика показывает значительное увеличение аварий в 90-е гг. XX — начале XXI вв.

Развитие энергетики неотделимо от проблем, связанных с загрязнением окружающей среды. В Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата был принят Киотский протокол. Он обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008 – 2012 годах по сравнению с 1990 годом. Период подписания протокола открылся 16 марта 1998 года и завершился 15 марта 1999 года.

По состоянию на 26 марта 2009 Протокол был ратифицирован 181 страной мира (на эти страны совокупно приходится более чем 61 % общемировых выбросов). Заметным исключением из этого списка являются США. Первый период осуществления протокола начался 1 января 2008 года и продлится пять лет до 31 декабря 2012 года, после чего, как ожидается, на смену ему придёт новое соглашение.

Киотский протокол стал первым глобальным соглашением об охране окружающей среды, основанным на рыночном механизме регулирования — механизме международной торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Блэкаут

Карта генерации России

В XXI веке в России строительство электростанций выходит на новый уровень, начинается эра применения парогазового цикла. Россия способствует наращиванию новых генерирующих мощностей — в 2018 году страна завершает строительство мощностей по программе ДПМ. Крупнейшие компании обсуждают необходимость вывода из эксплуатации старых станций, дополняя свои стратегии развития пунктами об увеличении эффективности использования текущих ресурсов.

Читайте также: