Тепловой режим земли кратко

Обновлено: 25.06.2024

Магнетизм. Земля действует как гигантский магнит с силовым полем вокруг. Сведения о распределении магнитного поля Земли на ее поверхности и околоземном пространстве дают наземные, морские и аэромагнитные съемки, а также измерения, производимые на низколетящих искусственных спутниках Земли.

Геомагнитное поле дипольное, магнитные полюсы Земли не совпадают с географическими, т.е. истинными - северным и южным. Между магнитным и географическим полюсами образуется некоторый угол (около 11,5 o ), называемый магнитным склонением. Различают также магнитное наклонение, определяемое как угол между магнитными силовыми линиями и горизонтальной плоскостью. Происхождение постоянного магнитного поля Земли связывают с действием сложной системы электрических токов, возникающих при вращении Земли и сопровождающих турбулентную конвекцию (перемещение) в жидком внешнем ядре. Таким образом, Земля работает как динамомашина, в которой механическая энергия этой конвекционной системы генерирует электрические токи и связанный с ними магнетизм.

Магнитное поле Земли оказывает влияние и на ориентировку в горных породах ферромагнитных минералов, таких, как гематит, магнетит, титаномагнетит и др. Особенно это проявляется в магматических горных породах - базальтах, габбро, перидотитах и др. Ферромагнитные минералы в процессе застывания магмы принимают ориентировку существующего в это время направления магнитного поля. После того, когда горные породы полностью застывают, ориентировка ферромагнитных минералов сохраняется. Определенная ориентировка ферромагнитных минералов происходит и в осадочных породах во время осаждения железистых минеральных частиц. Намагниченность ориентированных образцов определяется как в лабораториях, так и в полевых условиях. В результате измерений устанавливается склонение и наклонение магнитного поля во время первоначального намагничивания минералов горных пород. Таким образом, и магматические, и осадочные горные породы нередко обладают стабильной намагниченностью, указывающей на направление магнитного поля в момент их формирования. В настоящее время при геологических исследованиях и поиске железорудных месторождений полезных ископаемых широко применяется магнитометрический метод.

Тепловой режим Земли определяется излучением Солнца и теплом, выделяемым внутриземными источниками. Самое большое количество энергии Земля получает от Солнца, но значительная часть ее отражается обратно в мировое пространство. Количество получаемого и отраженного Землей солнечного тепла неодинаково для различных широт. Среднегодовая температура отдельных пунктов в каждом полушарии уменьшается от экватора к полюсам. Ниже поверхности Земли влияние солнечного тепла резко снижается, в результате чего на небольшой глубине располагается пояс постоянной температуры, равной среднегодовой температуре данной местности. Глубина расположения пояса постоянных температур в различных районах колеблется от первых метров до 20-30 м.

Ниже пояса постоянных температур важное значение приобретает внутренняя тепловая энергия Земли. Давно установлено, что в шахтах, рудниках, буровых скважинах происходит постоянное увеличение температуры с глубиной, связанное с тепловым потоком из внутренних частей Земли. Тепловой поток измеряется в калориях на квадратный сантиметр за секунду - мккал/см 2. с. По многочисленным данным, средняя величина теплового потока принимается равной 1,4-1,5 мккал/см 2. с. Однако исследования, проведенные как на континентах, так и в океанах, показали значительную изменчивость теплового потока в различных структурных зонах.

По данным Е.А. Любимовой, наименьшие значения теплового потока отмечены в районе древних кристаллических щитов (Балтийском, Украинском, Канадском) и равны в среднем 0,85 мккал/см 2. с 10% (при колебаниях от 0,6 до 1,1). В равнинных платформенных областях тепловой поток находится в интервале 1,0-1,2 мккал/см 2. с и только местами на отдельных поднятиях увеличивается до 1,3-1,4 мккал/см 2. с. В палеозойских орогенических областях, таких, как Урал, Аппалачи, интенсивность потока поднимается до 1,5 мккал/см 2. с.

Каковы же источники тепла внутри Земли? Как известно, в соответствии с современными представлениями Земля сформировалась в результате аккреции газово-пылевых частиц протопланетного облака в виде холодного тела. Следовательно, внутри Земли должны иметься источники тепла, создающие современный тепловой поток и высокую температуру в недрах Земли. Одним из источников внутренней тепловой энергии является радиогенное тепло, связанное с распадом радиоактивных долгоживущих элементов 238 U, 235 U, 232 Th, 40 K, 87 Rb. Периоды полураспада этих изотопов соизмеримы с возрастом Земли, поэтому до сих пор они остаются важным источником тепловой энергии. В начальные этапы развития Земли могли быть поставщиками тепла и короткоживущие радиоактивные изотопы, такие, как 26 Al, 38 C1 и др. Вторым источником тепловой энергии предполагается гравитационная дифференциация вещества, зарождающаяся после некоторого разогрева на уровне ядра и, возможно, в слое В верхней мантии. Но значительная часть тепла, связанная с гравитационной дифференциацией, по-видимому, рассеивалась в пространстве, особенно в начале формирования планеты. Дополнительным источником внутреннего тепла может быть приливное трение , возникающее при замедлении вращения Земли из-за приливного взаимодействия с Луной и в меньшей степени с Солнцем.

Земная кора имеет два основных источника тепла: от Солнца и от распада радиоактивных веществ, в своей нижней части на границе с верхней мантией. В недрах же Земли температура увеличивается с глубиной от 1300 °С в верхней мантии до 3700 °С в центре ядра. Увеличение температуры происходит по адиабатическому закону: оно зависит от сжатия вещества под давлением при невозможности теплообмена с окружающей средой.

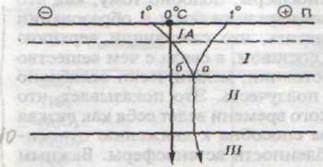

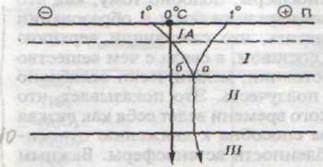

В земной коре различают три температурные зоны: 1) переменных температур; 2) постоянных температур; 3) нарастания температур (рис. 2). Изменение температур в зоне переменных температур определяется климатом местности. Суточные колебания практически затухают на глубинах около 1,5 м, а годовые (сезонные) на глубинах 20—30 м. Для средних широт характерна кривая 1 (летний период) и кривая 2 (зимний период). В зимний период в зоне I образуется также подзона промерзания (IA), где температура опускается ниже 0 "С. Мощность этой подзоны зависит от климата, типа горных пород и колеблется от нескольких сантиметров до 2м и более.

По мере углубления в землю влияние сезонных колебаний температур уменьшается и на глубине примерно 15—40 м находится зона постоянной температуры, которая соответствует среднегодовой температуре данной местности. Под Москвой эта зона начинается на глубине 20 м, около Санкт-Петербурга с 19,6 м.

В пределах IIIзоны температура с глубиной возрастает.

Величина нарастания температуры на каждые 100м глубины называется геотермическим градиентом, а глубина, при которой температура повышается на 1 0 С, геотермической ступенью. Теоретически средняя величина этой ступени составляет 33 м. Непосредственные измерения показали, что величина геотермической ступени на разных участках Земли колеблется довольно в широких пределах: Мончетундра—6,54 м, Донецкий бассейн — 30,68 м и т. д.

Закономерное нарастание температуры с глубиной справедливо лишь до некоторой глубины. Исследования последних лет показали, что в Москве на глубине 163О м она достигает + 41°С, а в Прикаспии на глубине 3000 м уже + 108 °С.

Нарастание температуры с глубиной следует учитывать при проектировании сооружений глубокого заложения, особенно при активно развивающемся в последние годы освоении подземного пространства городов, при строительстве метрополитенов, при проектируемых хранилищах различного рода промышленных отходов, особенно - радиоактивных.

Земная кора имеет два основных источника тепла: от Солнца и от распада радиоактивных веществ, в своей нижней части на границе с верхней мантией. В недрах же Земли температура увеличивается с глубиной от 1300 °С в верхней мантии до 3700 °С в центре ядра. Увеличение температуры происходит по адиабатическому закону: оно зависит от сжатия вещества под давлением при невозможности теплообмена с окружающей средой.

В земной коре различают три температурные зоны: 1) переменных температур; 2) постоянных температур; 3) нарастания температур (рис. 2). Изменение температур в зоне переменных температур определяется климатом местности. Суточные колебания практически затухают на глубинах около 1,5 м, а годовые (сезонные) на глубинах 20—30 м. Для средних широт характерна кривая 1 (летний период) и кривая 2 (зимний период). В зимний период в зоне I образуется также подзона промерзания (IA), где температура опускается ниже 0 "С. Мощность этой подзоны зависит от климата, типа горных пород и колеблется от нескольких сантиметров до 2м и более.

По мере углубления в землю влияние сезонных колебаний температур уменьшается и на глубине примерно 15—40 м находится зона постоянной температуры, которая соответствует среднегодовой температуре данной местности. Под Москвой эта зона начинается на глубине 20 м, около Санкт-Петербурга с 19,6 м.

В пределах IIIзоны температура с глубиной возрастает.

Величина нарастания температуры на каждые 100м глубины называется геотермическим градиентом, а глубина, при которой температура повышается на 1 0 С, геотермической ступенью. Теоретически средняя величина этой ступени составляет 33 м. Непосредственные измерения показали, что величина геотермической ступени на разных участках Земли колеблется довольно в широких пределах: Мончетундра—6,54 м, Донецкий бассейн — 30,68 м и т. д.

Закономерное нарастание температуры с глубиной справедливо лишь до некоторой глубины. Исследования последних лет показали, что в Москве на глубине 163О м она достигает + 41°С, а в Прикаспии на глубине 3000 м уже + 108 °С.

Нарастание температуры с глубиной следует учитывать при проектировании сооружений глубокого заложения, особенно при активно развивающемся в последние годы освоении подземного пространства городов, при строительстве метрополитенов, при проектируемых хранилищах различного рода промышленных отходов, особенно - радиоактивных.

Тепловой режим Земли — совокупность факторов, определяющих распределение температур и тепловых потоков на планете Земля.

Содержание

Общая характеристика

Солнечная энергия

Общие данные

Солнце является источником тепла и света на Земле. Оно излучает в мировое пространство громадное количество энергии, часть которой перехватывает земля. Количество тепла, даваемое солнцем, достаточно для того, чтобы расплавить ежегодно слой льда мощностью в 36 м, покрывающий всю земную поверхность при t = 0°. Другие источники энергии ничтожны. Луна и звёзды нам посылают очень мало тепла. Собственная теплота земли оказывает ничтожное действие на температуру земной поверхности и прилегающих слоёв атмосферы. 1 кв. см земной поверхности получает благодаря ей только 54 м кал в год, что составляет около 1/5000 доли тепла, посылаемого солнцем. Нагревание Земли, следовательно, происходит, главным образом, от Солнца.

Физическое описание солнечной энергии

Вся совокупность солнечной энергии (от инфракрасных до ультрафиолетовых лучей), посылаемой солнцем, называется солнечной радиацией. Общее количество тепла, полученного от солнца в 1 минуту 1 кв. см вычерненной поверхности, поставленной перпендикулярно (нормально) к солнечным лучам, называется напряжением солнечной радиации. Оно выражается в малых калориях и обозначается буквой I. Величина инсоляции, то есть того количества теплоты и света, которое получается от солнца в единицу времени, например в одну минуту, единицей поверхности, измеряется особыми приборами — актинометрами. и пиргелиометрами. Интенсивность инсоляции изменяется в зависимости от следующих условий. Во-первых, она зависит от расстояния земли от солнца. Как известно из физики, напряжение лучистой энергии изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния от источника света и тепла.

Во-вторых, величина инсоляции зависит от угла падения лучей и прямо пропорциональна синусу угла, составляемого падающим лучом с поверхностью земли. Чем ближе этот угол к прямому, тем больше лучи дают тепла и света. Если пучок лучей падает вертикально, то он дает максимум тепла и света, а если горизонтально, то он совсем не дает тепла. Количество тепла, получаемое 1 кв. см горизонтальной поверхности, на основании законов физики, равно количеству тепла, получаемому 1 кв. см поверхности, направленной перпендикулярно к лучам, умноженному на синус угла, образованного лучами с горизонтальной поверхностью. Третьим фактором является продолжительность нагревания. Два последних фактора имеют особенно большое значение. В разных местах и в различные времена года определялась величина солнечной инсоляции, и из этих определений попытались вывести и величину солнечной постоянной, то есть количества энергии, получаемой в минуту при вертикальном падении лучей 1 кв. см черной поверхности, находящейся за пределами атмосферы, то есть когда лучи совершенно не задерживаются последней. Долгое время принималось определение Лангдея, который вычислил, что солнечная постоянная равняется 3 м кал (м. кал — количество тепла, потребное для нагревания 1 г воды на 1°). За последние годы точные наблюдения американских астрофизиков и других ученых в разных странах показали, что солнечная постоянная в среднем равна 1,94 м кал/кв. см мин. Эта солнечная постоянная однако, не остается постоянной и изменяется, во-первых, в связи с изменением расстояния земли от солнца и, во-вторых, в связи с колебаниями в самой радиации, испускаемой солнцем. Во время наименьшего расстояния земли от солнца (около 147 млн км) приток солнечной энергии на внешнюю границу атмосферы должен быть на 6,7 % больше, чем в момент наибольшего удаления (около 152 млн км). Что касается второй причины, влияющей на колебания величины солнечной постоянной, то замечено, что в годы с большим количеством солнечных пятен, когда поверхность солнца находится в наиболее деятельном состоянии, солнечная постоянная увеличивается приблизительно на 2 % по сравнению с годами минимального развития пятен.

Bходя в атмосферу, солнечная радиация частью поглощается и рассеивается, так что до поверхности земли достигает только оставшаяся часть. Когда солнце находится в зените, путь солнечной радиации через атмосферу наиболее короткий. Коэффициент прозрачности уменьшается при увеличении содержания в воздухе пыли, водяного пара (абсолютной влажности) и углекислого газа. Так как зимой меньше пыли и вследствие низкой температуры абсолютная влажность мала, то прозрачность воздуха больше, чем летом. У земной поверхности различают прямую солнечную радиацию и рассеянную. Рассмотренные выше формулы относятся к прямой солнечной радиации. Чем ниже солнце и, следовательно, длиннее путь солнечной радиации в атмосфере, тем больше рассеивается лучей. В пасмурную погоду в тени мы имеем дело с рассеянной солнечной радиацией. При этом нужно не забывать, что к ней всегда прибавляется лучеиспускание облаков и окружающих предметов (невидимая инфракрасная тепловая радиация).

Величина инсоляции претерпевает как суточное изменение, так годовое: изменение суточное происходит от вращения земли вокруг оси причем понятно, что при восходе солнца лучи его падают сначала в плоскости горизонта, а потом, когда солнце поднимается все выше и выше над горизонтом, то и лучи его падают под большим и большим углом, и вследствие этого инсоляция возрастает до 12 часов пня, а затем начинает уменьшаться. Кроме суточной периодичности, существует еще годовая, так как, кроме вращения вокруг своей оси, земля движется еще вокруг солнца, причем ось земли поставлена нe вертикально по отношению к эклиптике (то есть пути, по которому движется земля), а наклонно под углом в 66°33'.

Энергия подземных источников

Общие данные

Оценка температуры в недрах Земли

Тепловой поток зависит от градиента температуры. Если он положительный, то есть недра Земли излучают тепло, то температура должна повышаться с глубиной. Конечно, если исключить влияние локальной температуры поверхности, связанной, например, с солнечным теплом. Рост температуры с глубиной особенно ясно ощущается при бурении. Среднее значение геотермического градиента равно 20 С/км. Конечно, геотермический градиент зависит от местных условий. Температуру внутри Земли можно оценить из следующих соображений. Если предположить, что температурный градиент (не температура) не возрастает с глубиной, то на глубине 100 км температура не должна превосходить 2000 °C. Более точно для этих глубин определяют температуру по очагам вулканов, которая составляет приблизительно 1200 °C. Как известно по лабораторным исследованиям и данным сейсмологии, на глубинах 400 км происходят фазовые переходы минералов — , а температура этих переходов 160050 °C.

Поскольку мантия Земли по отношению к сейсмическим волнам ведет себя как твердое тело, то за верхний предел температуры обычно берут границу температур плавления. Температура плавления силикатов, составляющим мантию, на границе ядро-мантия, составляет приблизительно 5000К при давлении 1,4 млн бар. Земное ядро находится в расплавленном состоянии. Оно, в основном, состоит из железа, температура плавления которого при давлении 1,4 млн бар составляет 4600 К. Температуру в центре ядра Земли оценивают в 6000 К.

Тепловой поток определяют как на суше, так и на море. Измерения показали, что величина теплового потока зависит от геологии региона. В наиболее древних регионах, например, на докембрийских щитах тепловой поток составляет 0.92 мккал/смс, а в вулканических областях, исключая геотермальные районы, 2,16 мккал/смс. На океанах наибольший тепловой поток наблюдается на подводных хребтах, а наименьший — в глубоководных желобах. Неразгаданная тайна Одной из загадок природы геофизики считают приблизительное равенство тепловых потоков на океанах и континентах, хотя толщины земной коры отличаются значительно. Среднее значение теплового потока на континентах составляет 1,55, а на океанах 1,50 мккал в секунду с квадратного сантиметра. Существует несколько гипотез, объясняющих это явление. Объясняют либо степенью дифференциации радиоактивных элементов либо конвекцией в верхней мантии. Хотя до конца этот вопрос остается не изученным.

Земля – пока единственная планета, располагающая жизнью. Но это касается лишь найденных нами объектов, а ведь наши знания пока неполные. Так что поиск жизни в Солнечной системе и за ее пределами продолжается. Любой живой организм нуждается в специальных условиях.

Влияет расположение планеты. Нам повезло проживать в зоне обитаемости – определенная удаленность от звезды, позволяющая поддерживать стабильную температуру для наличия жидкой воды. Так какая же температура Земли?

Варианты температуры Земли

На земной температурный показатель влияют различные факторы. Это могут быть время суток, сезон, а также точка замера. Планета вращается за 24 часа, поэтому есть день и ночь. Кроме того, осевой наклон составляет 23°, из-за чего сформировались сезоны. А некоторые уголки мира расположены в постоянном холоде или зное. На нижней схеме показано, как отметка температуры на Земле меняется с глубиной (от коры к ядру).

График зависимости температуры Земли от глубины погружения

Вы можете не знать, но не вся планета проходит сквозь времена года. На экваториальной линии градус повышен, поэтому у них всегда жарко.

Вычисление Температуры Земли

Средний показатель температуры планеты Земля – 14°C. Максимум – 70.7°C. Эту отметку зафиксировали в иранской пустыне. Отличилась также Австралия (69.3°C) и Китай (66.8°C). Самую низкую температуру на Земле отыскали на станции Восток Антарктида, где градус опустился до -89.2°C в 1983 году. В спутниковых наблюдениях отметили целых -93.2° C в Антарктиде в 2010 году!

Вычисления основывались на стандарте Всемирной метеорологической организации. Правила говорят, что показатель нужно определять из прямого солнечного света, а сами термометры размещают на высоте 1.2-2 м от поверхности.

Сравнение температуры Земли с другими планетами

Даже несмотря на все эти факторы, нам повезло обладать наиболее стабильными показателями. Но в нашей системе полно объектов, которые просто поражают своими данными. К примеру, Меркурий умудряется на одной стороне поджариться к 465°C, а на другой замерзнуть на -184°C.

Венере еще хуже. Ее густая и токсичная атмосфера функционирует в качестве одеяла, из-за чего поверхность раскалена на 460°C. Средний марсианский показатель составляет -55°C, но на экваториальной линии может прогреться до 20°C, а на полюсах остыть к -153°C. Не удивительно, что это самая горячая планета в Солнечной системе.

Температурная карта поверхности Земли

Юпитер – представитель газовых гигантов, который фактически лишен поверхности. Но температурные замеры проводят в облачном покрове. Верхние части отмечают -145°C. На Сатурне опускается до -178°C, но планета наклонена, поэтому ее полушария прогреваются по-разному.

Наиболее морозной планетой системы считается Уран, где придется столкнуться с -224°C, а показатель верхнего атмосферного слоя Нептуна достигает -218°C. Вы могли заметить, что в нашем пространстве практически все объекты вынуждены страдать от экстремального нагрева или адской жары.

Исторические наблюдения за температурой Земли

Мы можем судить о точности данных только за последние два века, потому что ранее никто не занимался температурной слежкой. Но мы примерно знаем, с чего начинала наша планета.

К примеру, 3.5 миллиардов лет назад наша звезда была на 25% слабее, а земная атмосфера только формировалась. Но она все же выдерживала показатели выше 0.

За последние 2 миллиарда лет наша планета прошла сквозь 5 ледниковых периодов, а в одном мы проживаем и сейчас

Последние 2.4 миллиардов лет планета вынуждена была столкнуться с резкими климатическими изменениями. Это 5 ледниковых периодов, вовремя которых повысилось альбедо, а значит большая часть солнечной энергии возвращалась в пространство из-за отражения, что снижало температурный показатель.

Их разделяли межледниковые периоды, где увеличивалось количество выпуска парниковых газов, вроде вулканической активности. Это именуют глобальным потеплением, которое усилилось с развитием человеческих технологий.

Повышенная концентрация СО2 и прочих парниковых газов привела к тому, что со средины 2-го века температура растет.

Изменение средней температуры поверхности Земли и концентрации углекислого газа

Внутренние температурные показатели Земли

Важно не забывать, что внутренняя и поверхностная температуры отличаются. По сути, чем дальше от ядра, тем холоднее. Мы никогда не отправляли датчики так далеко, но все же смогли выполнить определенные расчеты.

Полагают, что внутренне ядро раскалено на 7000°C, а внешнее – 4000-6000°C. Температура земной мантии – 870°C. Не будем забывать, что у каждой планеты свои особенности и на показатель будут влиять различные факторы. Но пока мы живем на единственной планете, способной обеспечить приятные и стабильные условия.

Земля

На сегодняшний день, наш дом является единственной известной планетой, на которой существует жизнь. Её поиски на других планетах Солнечной системы и за её пределами продолжаются до сих пор. Однако, для развития жизни необходимы определённые условия, которым соответствует наша планета. К ним, в первую очередь, относится температура Земли.

На данный показатель оказывает влияние большое количество факторов, наиболее значимым из которых является удалённость от поверхности. Верхние слои планеты могут быть даже заморожены на протяжении многих столетий, как уже было во время ледниковых периодов. В то же время более глубокие недра, а тем более ядро, очень горячие. Их характеристики сопоставимы с солнечными показателями.

Распределение тепла по слоям и его источник

Средняя температура поверхности Земли составляет около 14,8 ℃. По мере погружения вглубь планеты, она постепенно повышается со скоростью около 3 ℃ на 100 метров. Подобные тенденции одинаковы для всех регионов, за исключением некоторых аномальных зон.

Так, на территории Соединённых Шатов Америки существует участок, на котором изменения на протяжении 1 км достигают 100 ℃. А в Южной Африке имеется зона, в которой, напротив, эти изменения очень незначительны и составляют 6 ℃. По достижению глубины 20 км темп повышения показателя снижается.

Температура на поверхности Земли в значительной степени зависит от солнечного излучения. Также на неё влияют и внутренние факторы, в число которых входят:

- трение приливов, образовываемое за счёт влияния лунной гравитации;

- химические и фазовые превращения;

- разделение веществ под действием земной гравитации;

- тектонические процессы, происходящие в земной мантии;

- распад изотопов.

Правда, их влияние на температуру поверхности Земли не настолько существенно, как влияние, оказываемое Солнцем.

Что касается температур в более глубоких слоях, то они равны:

- в литосфере, на глубине от 50 до 200 км, она составляет 1400 ℃;

- в мантии, на расстоянии от поверхности в пределах 200-2900 км, она равна от 2000 до 3000 ℃;

- во внешней области ядра, расположенной на глубине от 3000 до 5000 км – 4000 ℃;

- во внутренней области, находящейся в 5000-6000 км от поверхности – в пределах от 5000 до 6000 ℃.

Явные контрасты

В среднем температура поверхности Земли 14 ℃. Максимальный показатель отмечен в иранской пустыне и достигает 70,7 ℃. Примерно такие же показатели были зафиксированы на территории Китая и Австралии, 66,8 и 69,3 ℃ соответственно.

Самый низкий рекорд на планете был замечен на исследовательской станции Восток Антарктида в 1983 году. Она составляла -89,2 ℃. Что касается спутниковых наблюдений, то в 2010 году был зафиксирован минимальный рекорд в Антарктиде. Он составил -93,2 ℃.

Отличия температурных режимов на других планетах Солнечной системы

Несмотря на все вышеописанные разницы показателей, температура Земли является одной из наиболее стабильных во всей Солнечной системе, что создаёт благоприятные условия для развития жизни и постоянного поддержания воды в жидком состоянии. Для примера можно взять подобные показатели на поверхности Меркурия. В то время, когда одна его сторона прогревается до 465 ℃, другая замерзает при -184 ℃.

В это трудно поверить, но условия на Венере намного хуже. Вся её поверхность нагрета до 460 ℃. Средняя температура на Марсе составляет -55 ℃, хотя на экваторе может достигать 20 ℃ выше нуля. На полюсах же её показатель зафиксирован на уровне -153 ℃. Всё это свидетельствует о невозможности развития жизни в непосредственной близости от нашего общего дома.

Читайте также: