Танцевальная культура россии кратко

Обновлено: 28.06.2024

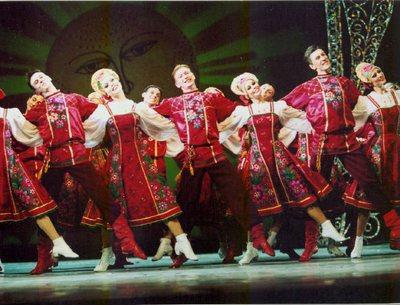

Фольклор - это самое ценное достояние народа . В народном танце мы можем видеть мысли, чувства, настроение русского народа. Все, что происходило в жизни русских, оставило огромный отпечаток на народном творчестве. Русским танцорам, исполняющим народные танцы, присуще высокое мастерство и виртуозная техника исполнения.

Виды русских народных танцев

Развитие русского танца шло в различных направлениях:

Во времена Петра I танец стал придворным, и предпочтение отдавалось европейским танцам: французской кадрили, менуэту, полонезу… Кадриль и полька появились под влиянием европейской культуры. В это же время народная пляска приобретает вид крепостного балета В XVIII веке русские народные танцы начали исполняться на русской сцене. В 1937 году уже ХХ столетия появился некий ансамблевый народный танец.

Основные жанры русского народного танца

За основу классификации русских народных танцев берется их хореографическая структура. Русский народный танец делится на два основных жанра - хоровод и пляска, которые в свою очередь состоят из различных видов.

Хоровод – это так называемый танец, песня, игра; синхронное движение и исполнение хороводной песни. Участники хоровода держатся руки. В России существуют свои местные особенности исполнения хороводов. Разнообразие в костюмах, в движениях, переходах – вот, что отличает хоровод от других танцев. Танцевальные рисунки, фигуры могут быть как женскими и мужскими, так и совместными. Хороводы часто танцуют под вокальный аккомпанемент, песню, в которой есть действие. Участники хоровода стараются инсценировать содержание песни.

Хороводы бывают орнаментальными и игровыми

Орнаментальные хороводы, их еще называют фигурными, узорными состоят из строгих форм, несложных и однообразных фигур.

Игровые имеют игровой сюжет и действие. В танец вводятся элементы крестьянского быта: лента, палка, платок, венок из цветов и т.д. Композицию таких хороводов строят по кругу, в линию и парами. В кругу происходит действие, а участники как бы наблюдают за происходящим.

Пляски или плясовые – это ранние обрядовые, а сейчас – бытовые танцы. Этот танец сформировался из хоровода, увеличив темп исполнения и разнообразив рисунки переходов и построений. Танец представляет собой движения, которые с каждым тактом становятся все более разнообразными, что является характерной особенностью пляски. В этом танце принимают участие парни и девушки.

Мужская пляска размашистая, широкая, сильная, высокая.

Женская пляска плавная, величавая, задушевная, но в то же время, живая и задорная.

Парная исполняется игриво и задорно. Смысл парной пляски - разговор, диалог любящих друг друга людей. Ее темп ровный, рисунки разнообразные.

Перепляс - это соревнование. Парни соревнуются в ловкости, силе, удали, индивидуальности. Это исключительно мужской танец. Перепляс исполняется под стандартные народные мелодии или под частушки. В настоящее время перепляс исполняется так: по несколько танцоров с двух сторон становятся друг против друга и начинают танцевать наперебой.

Массовый пляс – это парный не сценический танец без возраста и пола, его позволительно танцевать всем без разбора. В этой пляске нет ограничения ни в возрасте, ни в количестве участников.

Групповая пляска – массовый танец без конкретных сложных рисунков и построений, в основном это хороводные переходы, импровизации.

Кадриль - французский танец, исполняемый 2-4 парами, расположенными друг напротив друга. Кадриль появилась в конце 18 века. Ее первоначальное название Le Pantalon. Русский народ веками изменял и совершенствовал кадриль, изобретая всевозможные новые движения, манеру исполнения и сделал кадриль подобием русских плясок.

Квадратная кадриль - исполняется четырьмя парами, стоящими квадратом. Передвижения и переходы осуществляются исключительно путем обмена местами по диагонали.

Линейная кадриль. Участниками танца являются 2 или 16 пар, которые расположены по линии, в шахматном порядке.

Круговая кадриль – участвовать могут 4, 6, 8 пар, которые располагаются по кругу, и движение идет как по часовой, так и против часовой стрелки.

Танцевальное творчество народов мира в процессе исторического развития стало основой для формирования различных направлений в хореографическом искусстве. Бытовые танцы, исторические, современные танцы – все они имеют свое национальное происхождение.

Историю становления и развития хореографического творчества необходимо рассматривать с точки зрения эволюции культуры народа, географических, экономических социальных особенностей определенной эпохи. Значит формирование образовательной системы подготовки педагогов-хореографов, исполнителей в разный период времени, следует изучать в контексте исторического развития танцевального искусства отдельно взятого народа.

Многогранное воздействие танца, как одного из направлений творческой деятельности человека, определяется самой природой танца, его художественно-эстетическими свойствами. Хореография развивает физически человеческое тело, влияет на эмоциональные чувства человека, воспитывает музыкальный слух, способствует самосовершенствованию и обретению уверенности в себе. Изучение хореографии помогает развить творческий потенциал слушателя: воображение, активное творческое мышление, способность рассматривать явления жизни с разных позиций.

Художественно-эстетические свойства народно-сценического танца, как вида сценического искусства, их роли в становлении специалиста в области сценической интерпретации народного танца, нужно изучать с точки зрения исторического развития народного танца, его сущности в современном культурном социуме. Поэтому далее предлагается краткая характеристика становления народного танцевального творчества, которая даст возможность слушателям расширить свои знания в области исторического развития народного танца.

Профессиональное хореографическое искусство основывается на народных фольклорных источниках, откуда черпаются не только отдельные танцевальные движения, но и целые танцевальные композиции. По сей день радуют зрителя танцы испанских цыган (фламенко), русские, марийские, татарские, бурятские, кельтские и другие народные танцы.

У народов славянского происхождения, имеющих различия в языке, характере жизни, культуре, наблюдается много общих черт в танцевальных рисунках и движениях: кружения под руки, линейные перестроения, воротца. Во многом схожи фигуры старинных русских хороводов и старинной французской фарандолы. Движения испанских, цыганских и андалузских танцев во многом напоминают шаги ирландской джиги.

Хоровод и хороводные пляски является исконно народными танцами многих стран и продолжают свое существование и развитие. Каждый народ привносит свои изменения в исполнение хороводных танцев, связанные с национальной культурой и темпераментом.

В исполнении фольклорных танцев важную роль играют различные предметы и аксессуары, которые формируют определенные движения. Например, движения танца с веером можно наблюдать в испанских, японских, китайских танцах и др.

Также на исполнение народных танцев оказывают влияние религиозные традиции, особенно в исламских странах, где женщины носят платки, паранджу. Закрытые шалью и платками лица, головы мы видим в танцах Ирана, Турции Татарстана.

Взаимовлияние национальных культур является внешним фактором, воздействующим на формирование народного танца. Это территориальное соседство государств, политические и торговые отношения и др.

Проанализировав исторический процесс формирования танцевальной культуры народов мира, рассмотрим путь развития народных танцев в нашей многонациональной стране. В учебном процессе по изучению народно-сценического танца ознакомление с танцевальной культурой народов России занимает одно из ведущих мест. На протяжении XX века, народный танец развивался в России достаточно активно. Были созданы профессиональные ансамбли народного танца, которые собирали и перерабатывали фольклор, и на его основе создавали великолепные образцы хореографического искусства. Большую роль в создании целой системы народно-сценического танца проделали великие мастера: Т. Устинова, Н. Надеждина, П. Вирский, И. Моисеев и др. Значительную роль в становлении и популяризации народного танца в России сыграли ведущие профессиональные ансамбли, государственные русские народные хоры, самодеятельные танцевальные коллективы. Сценическая обработка фольклорных танцев, включение в них сложных танцевальных композиций, замысловатых рисунков, технически непростых трюков привели к созданию новых направлений в области народного танца, значительно отличающихся от своих истоков. Рассмотрим некоторые аспекты исторического развития танцевального фольклора народов России на основе исследовательских работ этнографов, фольклористов, хореографов.

Истоки русской танцевальной культуры

Русский народный танец имеет глубокую историю и уходит своими корнями во времена Древней Руси. К русским народным танцам относятся: орнаментальные и игровые хороводы, задорные пляски и переплясы, народные массовые гуляния. Без них не проходил ни один традиционный календарный праздник, ни одна ярмарка. Отличительными особенностями русского народного танца являются замысловатые движения и прыжки, смех и юмор, задорные кадрили, пляски, а также красивые колоритные национальные костюмы. Русский танец – это душа русского человека. В основе русского народного танца лежат и кадриль, и хоровод, и пляска.

Исполнителей мужской пляски отличает энергичность, мужественность, поскольку встречаются резкие движения, требующие определенных усилий при их исполнении. Женский танец отличается мудрой величавостью и плавностью в каждом шаге, проходке, дробных выстукиваниях. Историки, этнографы и фольклористы считают, что русский народный танец – это живая история нашей России. Многие хороводы и пляски сопровождались песнями, в которых пелось о народных героях, русских богатырях, богатой и красивой природы.

Бессчетное количество различных хороводов, плясок и кадрилей бытовало на Руси ранее, много их в современной России. Они имеют самые разнообразные наименования: иногда названия даются по песне, под которую они танцуются (камаринская, сени), иногда по количеству танцоров (парная, четверка), иногда по определенной картине, композиции танца (плетень, воротца). Но во всех этих столь различных танцах есть что-то общее, характерное для русского народного танца вообще: это широта движения, удаль, особенная жизнерадостность, поэтичность, сочетание скромности и простоты с большим чувством собственного достоинства.

Истоки танцевальной культуры народов Севера и Севера-Запада России

На Севере и Севере-Западе России проживают народы, относящиеся к финно-угорской группе: карелы, вепсы, финны, коми, коми-пермяки и самодийские ненцы. Данные народы в основном селились в тундре, лесотундре и занимались оленеводством, рыболовством, охотой, земледелием, лесным животноводством и огородничеством. Фольклор народов Севера России представлен эпосом, бытовыми рассказами, песнями-импровизациями, обрядовыми песнями, танцами, сказками, историческими преданиями. Наибольшее развитие и распространение получили такие жанры народного творчества, дошедшие до настоящего времени, как карельские импровизации йойку, причитания и плачи ижорцев, вепсов и др., лирические, хороводные, танцевальные песни с рифмованным стихом, частушки. Соседство с русским населением оказало влияние на жанры песенно-танцевального фольклора карелов, вепсов и др. Наблюдается сходство черт русских кадрилей, частушек, финских свадебных песен и хороводов. Для вепсов характерно разнообразие музыкальных инструментов. Наиболее устойчивая часть фольклора народов коми и коми-пермяков включает семейно-обрядовые песни, календарные зырянские и пермяцкие рождественские круговые и игровые хороводы, троицкие лирические, плясовые песни.

Сходство зырянского и пермяцкого фольклора в наибольшей степени обнаруживает инструментальная музыка. До недавнего времени были распространены струнный смычковый и щипковый сигудок, женские многоствольные флейты, с начала ХХ века бытует гармоника.

- знания, умения и навыки в области традиционного песенно-танцевального фольклора;

- методы и принципы построения хореографической постановоки

2. Как вы считаете, при сценической обработке фольклорного танца исполнитель должен:

-изучить все виды фольклора, как существующие в настоящее время, так и сохранившиеся в памяти старшего поколения;

-знать основные закономерности развития песенно-танцевальных форм;

-ознакомиться с географическим расположением и природными условиями, бытом и национальными особенностями исследуемого района;

-овладеть навыками поисково-исследовательской работы;

-овладеть методикой обобщения и обработки художественного воссоздания песенно-танцевального фольклора;

-создать новое художественное произведение, созвучное современной эпохе, поднять его на более высокую ступень и не растерять тех основ, которые создал народ;

-сохранить идею, мысль, заложенную в танце, стилевую гамму исполнения;

-развить и обогатить лексику, рисунок, украсить произведение, но таким образом, чтобы не испортить того главного, что было заложено в первооснове;

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Педагог: Мамыкина Татьяна Владимировна

Танцевальная культура в досуге россиян в XVII – начале XX вв.

Танец в досуге россиян в 1920 – 1990-е гг.

Актуальные направления танцевального искусства в досуге россиян на рубеже ХХ – XXI вв.

Список используемых источников и литературы

В последние годы интерес к танцевальному искусству в обществе чрезвычайно возрос – открывается большое количество танцевальных студий и школ, развиваются различные танцевальные стили, возродился интерес к классическому и народному танцам. Танец стал наиболее популярным медиафеноменом, отраженным в телепередачах и кинофильмах. Создана индустрия танцевальных видео-уроков.

Это искусство все чаще признается необходимой частью жизни человека. Танец является культурной досуговой практикой, основанной на ритмически организованной, ментально и эмоционально наполненной двигательной активности человека.

Вместе с тем, танец – древнейшая форма самовыражения. Тесно связанный с эмоциональной и телесной сферой человека, он имеет множество весьма важных социокультурных функций – от функции сплочения и идентификации до рекреативной и терапевтической.

В истории развития российской танцевальной культуры ясно выделяются такие этапы как: танцевальная культура в XVII – начале ХХ вв.; танцевальная культура советского времени (1920 – 90-е гг.); современная танцевальная культура (с 1990-х гг. по наши дни). Параграфы доклада следуют указанной хронологии.

1. Танцевальная культура в досуге россиян в

XVII – начале XX вв.

Как известно на рубеже XVI – XVII вв., благодаря преобразованиям Петра I, произошла смена повседневных культурных практик, что отразилось и на танцевальной культуре. Россия заимствует европейские танцевальные традиции, и это будет определять развитие танцевальной культуры вплоть до XXI в.

Существенным качеством было перенесение танца в закрытые залы, разрыв с природой, что было выражением элитарности действа. Устраивались ассамблеи и балы в парадных помещениях, в царских дворцах, домах богатых людей. Для танцев отводилось наиболее просторное помещение, рядом располагались комнаты для шахмат и шашек, курения, бесед, а также буфетная [16]. На открытом воздухе устраивались лишь домашние вечера. Позже, во второй половине XIX в., публичные балы начинают проводиться в садах и парках [17].

Сезон балов в России следовал православному календарю. Танцы активно проводились с осени до Великого поста, в другое время – только по особым случаям [10, с. 285]. Начиная с царствования Елизаветы Петровны, танец вписывается в языческий календарь: маскарадные балы на Масленицу становятся позднее популярной формой досуга [33].

К началу XIX в. был установлен четкий репертуар балов: открывал вечер полонез, затем шли матрадур, гавот, экосез, англез, вальс, мазурка, котильон. Из-за событий 1812 г. (война с Францией) свою популярность потерял менуэт. Но уже в 1820-х гг. вошла в моду французская кадриль, в 1840-х гг. – полька. Помимо танцев, бал включал светские увеселения: игру в фанты, в карты, небольшие концерты, спектакли. В конце бала следовал ужин, а после ужина – русский пляс [17].

Необходимыми светскими умениями были умения со вкусом и правильно одеваться, танцевать, вести беседу. В танцевальной культуре XVII – XIX вв. важнейшим атрибутом выступал костюм. М. В. Короткова сравнивает бал и современные модные дефиле: наряды шились по специальному заказу и были настоящими творениями, одевались один или два раза. Мужской костюм должен был быть элегантным, женский – новым и оригинальным. Кроме того, бальный костюм должен быть удобным, не стесняющим движения, чтобы у танцора были все возможности показать танцевальные навыки [14].

В XIX в. главным танцем и кульминацией бала считалась мазурка – сложный технически парный танец-спектакль. Мазурку танцевали несколько пар, другие же гости были зрителями. В мазурку входили мужские соло и многочисленные причудливые фигуры. Солисты и распорядитель бала должны были уметь импровизировать, проявлять изобретательность [21, с. 96].

Положение музыки на балах было подчиненным по отношению к танцу. В то же время, правила предписывали организаторам бала нанять, в первоочередном порядке, хороший оркестр, поскольку от качественного исполнения зависела вся атмосфера и общая репутация бала. Оркестр на петровских ассамблеях, как правило, состоял из флейт, гобоев, фаготов, литавр и русских рогов. Позже на балах стали играть фортепиано и скрипка [10, с. 283]. На первых ассамблеях и балах звучала преимущественно иностранная музыка. В XIX в. в России получила распространение собственная музыка бальных танцев. Их сочиняли О. А. Козловский, А. А. Алябьев, М. И. Глинка, Н. Н. Лядов и др. [17].

Отметим что многие из тенденций, заложенных до ХХ в., были продолжены в советский период.

2. Танец в досуге россиян в 1920 – 1990-е гг.

Период развития советской танцевальной культуры не однороден. В 1960-е гг. происходит смена танцевальных тенденций, которые затронули все аспекты танцевальной культуры советских людей. В связи с этим в развитии танцевальной культуры выделяются два крупных периода:

В середине 1930-х гг. состоялись мероприятия, не имевшие ранее аналогов: Международный фестиваль народного танца в Лондоне (1935 г.), открытие Театра народного творчества (1936 г.) и Всесоюзный фестиваль народного танца (1936 г.). Традицией становилось проведение хореографических смотров, олимпиад, праздников, что во многом предопределило пути развития советской хореографической самодеятельности [34, с. 325].

После 1960-х гг. изменилось танцевальное пространство: на смену танцплощадкам приходят дискотеки в молодежных клубах. Молодежная танцевальная субкультура создает свою закрытую среду.

Динамичные и технически сложные твист, рок-н-ролл раскололи ранее единую советскую досуговую танцевальную культуру на молодежную и для людей более старшего возраста. Кроме того, модные танцевальные направления распространялись в основном в крупных городах, тогда как танцевальный досуг в селе и небольших городах изменялся более медленно (см. [29]).

Строго регламентировался и музыкальный репертуар клубов и танцплощадок. Танец могла сопровождать и живая музыка (инструментальный ансамбль, духовой оркестр), и записи на пластинках, магнитофон.

В советскую эпоху отмечается три источника освоения танца: через любительские школы танцев и кружки, официальную систему образования, через самообразование. Любительские школы открывались на территории танцплощадок, Домов культуры [1]. Так, в 1935 г. открылись курсы бального танца в московском Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. В основном их посещали представители интеллигенции и студенты.

Как отмечает Т. А. Суханова, прототипы современных танцевальных студий – любительские хореографические коллективы существовали в двух формах: кружки общего типа (их называли балетными кружками) и ансамбли народного танца. В хореографических коллективах изучались основы классического историко-бытового танца, частично характерные и народные пляски. Существовали кружки узкобалетной ориентации, преимущественно для молодых женщин.

3. Актуальные направления танцевального искусства в досуге россиян на рубеже ХХ – XXI вв.

На рубеже ХХ – XXI вв. танцевальное искусство находится в поиске нового пластического языка. Новый подход танцевального искусства к человеческому телу, включение разнообразных видов пластики определили огромный потенциал современного танца. В наши дни наблюдается большое число танцевальных направлений, стилей и техник, которые проникают в сценическое искусство, терапию, образование, досуг людей. Занимаясь хореографией, люди получают личный опыт самовыражения и творчества.

На рубеже ХХ – XXI вв. в России получает распространение танец постмодерн (Postmodern Dance) – танцевальное направление, зародившееся в Европе и в США в 1960-70-е гг. Известнейшие представители данного направления в западной культуре – М. Каннингхэм, Т. Битти, Т. Браун, П. Тэйлор, А. Эйли и др. [7].

Хореографы постмодерна утверждают: любой человек способен танцевать, любое движение можно преобразовать в танец. Основными принципами танца стали: децентрализация (любая часть тела может быть центром, не только позвоночник), – как в человеческом теле, так и в пространстве, а также импровизационность (см. [18]).

Можно сделать вывод о том, что Contemporary dance – танец индивидуального выражения, возможность человека показать себя таким, какой он есть. Главная особенность этого танца в том, что он обладает способностью развивать индивидуальность. В то же время, собственное развитие танца зависит от индивидуальности исполнителей в процессе создания и демонстрации танца.

В современном мире танца, как подчеркивает В. Ю. Никитин, достичь каких-либо успехов позволяет только индивидуальность [26, с. 10].

В США зародилось и такое новое хореографическое направление, как танцевальная импровизация. Импровизация (от лат. improvises – неожиданный, внезапный) – вид, метод и способ творчества, создание произведения экспромтом, в свободном фантазировании [28, с. 199]. Импровизация и танец изначально близки: танец рождается из пластической импровизации, в то же время, импровизация может стать одним из приемов танца.

Психолог и хореограф А. Е. Гиршон обобщает существующие в наши дни мнения о сущности танцевальной импровизации:

в импровизации нет разделения на исполнителя и сочинителя, они работают в органическом единстве, одновременно;

импровизация – выбор среди имеющихся возможностей, в противовес заученным па, повторению выбранного заранее материала (американское определение);

импровизация – умение слышать собственное тело, партнеров, пространство. В этом процессе важна отзывчивость тела на внутренние и внешние сигналы, активность внимания (российское определение);

импровизация – возможность для человека быть любым, поскольку танцевальная импровизация вовлекает в процесс танца всю целостность человека (психологическое определение) [7].

Во второй половине ХХ в. появился импровизационный перформанс. Видами такой импровизации стали: сольная импровизация (М. Билс, С. Пэкстон, Ф. Невилл), групповая (С. Фоти, Б. Т. Джонс). Соло-импровизатор отвечает за структуру и форму танца, ему часто присуща ярко индивидуальная танцевальная манера. Групповая импровизация требует чувствительности к другим участникам, часто предусматривает технику и структуру, помогающую взаимодействию в танце. Так, К. Кинг для организации пространства в танцах использовал специальные таблицы; Д. Дани предлагал танцорам определенные последовательности движений, а танцоры, в свою очередь, выбирали, где и когда в пространстве воплотится эта последовательность [27].

Искусство танца-импровизации дает возможность выявить внутренние творческие импульсы. Люди открыли для себя, что на импровизацию интересно смотреть, но еще интереснее – участвовать в ней. Импровизация перешла в классы и студии. Танцтерапевты применяли импровизацию как метод работы с клиентами. Стиль танцевальной импровизации получил широкое признание и распространение – в сценическом искусстве, образовании, терапии, в досуге людей.

Ценность классического танца в том, что в нём детально проработана система движений, в результате отбора сохранены элементы, отражающие различные эмоциональные и ментальные состояния человека. Движения классического танца отличает отточенность и эстетическая красота.

Существует значительное число танцевальных школ и студий, продвигающих социальные танцы. В большинстве таких регулярно проводятся танцевальные вечеринки, совместные дни рождения и праздники и т. п. Смысл занятий такими танцами – приятный досуг. Благодаря социальным танцам участники имеют возможность не только поддерживать физическую форму, развивать движения, но и общаться между собой. В этом, собственно, и состоит социальная функция танцев.

Танцевальное народное искусство так же не теряет свою популярность среди актуальных видов танца. Особенностью данного направления является опора на традиции, заразительность, яркость воплощения, позитивный настрой. Народный танец – сокровище, сохранившее приметы быта, занятий, важных событий в жизни нации. Народный танец обладает ярко выраженными идеей и темой, такой танец всегда содержателен, имеет драматургию и сюжет, создаёт художественные образы на основе различных пластических движений и пространственных диспозиций.

Значительное разнообразие элементов народных танцев позволяет заниматься ими людям разных возрастов. Народная хореография является средством развития внутренней культуры, творческих способностей, массового общения, дает возможность интересно провести время, то есть обладает ценнейшим социальным значением.

Анализируя специфику современной танцевальной культуры России, исследователи (Л. П. Морина, Е. В. Самойленко и др.) отмечают следующие ее тенденции:

отсутствие жесткой социальной дифференциациями между различными видами танца, любой вид танца открыт для каждого, выбор зависит от вкусов и возможностей людей;

полифункциональность – танец выступает как средство релаксации, рекреации, самоидентификации, коммуникации, лечения, занятий спортом, воспитания и др.

возрастает креативная функция танца, который являет собой вид творческого активного досуга, способствующего самовыражению человека;

свободный характер бытования танцевальной культуры, отсутствие жесткой регламентации;

мозаичность танцевальной культуры, представляющей собой набор разнообразных и равноправных видов танца;

смещение танца из праздничной сферы в повседневные сферы общественной жизни (спорт, образование, медицина и др.), занятия танцами входят в еженедельный ритм жизни человека (см. [32]).

В заключении отметим, что танцевальная культура является необходимым компонентом культуры досуга, как общей национальной, так и общечеловеческой культуры. Поэтому данной теме посвящено немало исследований таких авторов как Ю. М. Лотман, О. Ю. Захарова, А. В. Колесникова, Я. Штелин, Т. С. Ткаченко.

Современный танец включает в себя большое количество направлений, стилей и техник. В различных направлениях хореографического искусства учитываются разнообразные подходы к телу человека, его функциональным и выразительным возможностям, возрастным и индивидуальным особенностям. На рубеже XX – XXI вв. танец включает в себя всевозможные виды пластики – восточной, современной, классической, народной и др. Важное место отводят импровизации, отражающей стремление современного человека к самовыражению и свободе. В совокупности это характеризует огромный творческий, обучающий, рекреативный потенциал современного танца.

Список используемых источников и литературы

Васенина, Е. Российский современный танец. Диалоги [Текст] / Е. Васенина. – М.: Emergency Exit , 2005. – 268 с.

Гиглаури, В. Компоненты постановочной и исполнительской работы в искусстве движения [Текст] / В. Гиглаури. – М.: Век информации, 2010. – 72 с.

Голейзовский, К. Я. Образы русской народной хореографии [Текст] / К. Я. Голейзовский. – М.: Искусство, 1964. – 364 с.

Дуков, Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры [Текст] / Е. В. Дуков. – М.: Классика-XXI, 2003. – 256 с.

Захарова, О. Ю. Русский бал XVIII – начала XX века. Танцы, костюмы, символика [Текст] / О. Ю. Захарова. – М.: Центрполиграф, 2010. – 472 с.

Каменец-Подольский, П. Танцы [Текст] / П. Каменец-Подольский // Популярная энциклопедия искусств. Музыка, танцы, балет, кинематограф. – СПб.: Диля, 2001. – С. 239–295.

Колесникова, А. В. Бал в России: XVIII — начало ХХ века [Текст] / А. В. Колесникова. – СПб.: Азбука-Классика, 2005. – 304 c .

Комиссаренко, С. С. Культурные традиции русского общества [Текст] / С. С. Комиссаренко. – СПб.: Изд-во СПбГУП, 2003. – 300 с.

Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей [Текст] / Н. И. Костомаров. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 1024 с.

Курис, И. Биоэнергетика йоги и танца [Текст] / – М.: Класс, 2004. – 200 с.

Курников, Д. В. Современная хореография как средство саморазвития личности [Текст] / Д. В. Курников // Вестник Новосибирского гос. пед. ун-та. – 2012. – № 2. – С. 87-91.

Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века) [Текст] / Ю.М. Лотман. – 2-е изд. – СПб.: Искусство-СПБ, 2006. – 413 с.

Марков, Б. В. Культура повседневности: учеб. пособие [Текст] / Б.В. Марков. – СПб.: Питер, 2008. – 352 с.

Марченко, Н. А. Быт и нравы пушкинского времени [Текст] / Н.А. Марченко. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 432 с.

Морина, Л. П. Танец в системе массовой культуры [Текст] / Л. П. Морина // Российская массовая культура конца ХХ века: материалы круглого стола. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. – С. 120-122.

Народный танец. Русские народные танцы [Текст] // Народная художественная культура: Учебник / Под ред. Т. И. Баклановой, Е.Ю. Стрельцовой. – М.: МГУКИ, 2010. – 344 с.

Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец: Этапы развития. Метод. Техника [Текст] / В. Ю. Никитин. – М.: Айрис-Пресс, 2014. – 414 с.

Ожегов, С. И. Словарь русского языка [Текст] / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М.: Оникс, 2012. – 1200 с.

Орлов, И. Б. Советская повседневность. Исторический и социологический аспекты становления [Текст] / И. Б. Орлов. – М.: ГУ-ВШЭ, 2010. – 328 с.

Садыкова, Д. А. Танец в пространстве современной культуры: автореф. дис. … канд. культурологии [Текст] /Д. А. Садыкова. – СПб., 2014. – 24с.

Самойленко, Е. В. Бытовой танец в контексте социокультурных изменений в России ХХ в. [Текст] / Е. В. Самойленко // Педагогическое образование в России. – 2012. – № 1. – С. 21-26.

Самойленко, Е. В. Феномен танцевальной культуры: особенности генезиса, функционирования и трансформации (на материале культуры России XX – XXI вв.) [Текст] / Е. В. Самойленко. – Екатеринбург, 2012. – 137 с.

Суханова, Т. А. Любительское художественное творчество в России ХХ века: словарь [Текст] / Т. А. Суханова. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – 496 с.

Толстова, Д. А. Социальные латиноамериканские танцы как средство гармонизации коммуникативной сферы личности: автореф. дисс. …канд. психол. наук [Текст] / Д. А. Толстова. – М., 2014. – 24 с.

Чурко, Ю. М. Линия, уходящая в бесконечность: Субъективные заметки о современной хореографии [Текст] / Ю. М. Чурко. – 2-е изд. – Минск: Полымя, 2009. – 224 с.

Русский народный танец является одним — из более распространенных и древних видов народного творчества. В танце народ передает свои мысли, чувства, настроения, отношение к жизненным явлениям. На протяжении многовековой истории своего развития русский народный танец, всегда был тесно связан с бытом и обычаями русского человека (рождение, свадьба и т. п.), с трудовым сельскохозяйственным годом (посев, сбор урожая и т.п.) и со всей историей русского народа. Каждая новая эпоха, новые политические, экономические, административные и религиозные условия отражались в формах общественного сознания, в том числе и в народном творчестве. Все это несло с собой известные перемены в быту русского человека, что в свою очередь накладывало отпечаток и на танец, который на многовековом пути своего развития не раз подвергался различным изменениям. Происходила эволюция танцевальных форм, отмирали старые и зарождались новые виды танца, обогащалась и видоизменялась его лексика.

В центре земледельческой пляски была имитация явлений природы, животных и птиц, трудовых процессов, в ней человек закреплял приобретенные знания и навыки.

С конца XVII в. Русское государство вступает в новый период своего развития. Эта эпоха связана с именем Петра 1, чьи многочисленные внутренние реформы и блестящие военные победы завершили процесс формирования русского государства. Петр, приняв титул императора всероссийского, начал создавать новое государство — Российскую империю, пришедшую на смену старой боярской Руси. Реформы Петра коснулись всех сторон русской действительности, внося резкие изменения в культурную и общественную жизнь России. Искусство, в частности танец, приобретает светский характер. Вводятся ассамблеи, положившие начало публичным балам в России, а с ними новые европейские порядки и новые правила светского обхождения, которые регламентировались самим царем. В обязательную программу петровских ассамблей, входили различные европейские танцы: менуэт — французский танец, польский типа полонеза, английский англез, сочиненный в Петровскую эпоху танец типа немецкого гросфатера и другие.

И лишь в народе русский танец не только сохраняется, но и развивается, принимая новые разновидности. Так, в результате влияния западных салонных танцев в русском быту появляются кадриль, ленце, полька и другие. Попадая в деревню, они коренным образом изменяются, приобретают типично русские местные черты, манеру и характер исполнения, лишь отдаленно напоминая своих западных собратьев.

Русское государство в XIX веке проходит сложный процесс своего развития. Появляется рабочий класс, обостряется классовая борьба, растет революционный протест народа и его национальное самосознание. Развитие капитализма в России, частые войны — все это, не могло не отразиться на народном творчестве, в частности на русском народном танце, на его содержании и художественной форме.

После Октябрьской революции, новой формой проявления танцевального творчества народа, стали профессиональные ансамбли песни и танца, народные хоры, а также самодеятельные коллективы. Эти массовые любительские коллективы, возникшие почти во всех областях России, сумели поднять огромные пласты народного песенного и танцевального искусства, вывести русский народный танец на большую сцену. Художественная самодеятельность стала своеобразным преемником и продолжателем традиций русской народной хореографии. Массовое развитие танцевальной художественной самодеятельности выявило много талантливых исполнителей. Если раньше, русские танцы и пляски исполнялись в основном на праздниках, игрищах, свадьбах, то теперь они занимают большое место в репертуаре профессиональных театров. Появилась группа больших мастеров, знатоков народного искусства, хореографов, педагогов, исполнителей. Всем знакомы эти имена: П.П. Вирский, К.Я. Голейзовский, М.С. Годенко, О.Н. Князева, И.З. Меркулов, И.А. Моисеев, Н.С. Надеждина, М.С. Чернышёв.

В настоящее время в хореографической самодеятельности, как взрослой, так и детской, участвуют миллионы людей. Многочисленные хореографические кружки, ансамбли, танцевальные группы при хорах русской песни бережно хранят и изучают русский танцевальный фольклор. На его основе создают новые танцы, развивают народные исполнительские традиции.

Русскому танцу сотни лет, но в современную эпоху он как бы переживает свою вторую молодость. Наряду с устоявшимися видами русского народного танца и традиционными формами его исполнения и построения возникают новые виды, создаются новые формы построения, но то, что было накоплено столетиями, было и остаётся в пляске неизменно.

Русский народный танец является одним — из более распространенных и древних видов народного творчества. В танце народ передает свои мысли, чувства, настроения, отношение к жизненным явлениям. На протяжении многовековой истории своего развития русский народный танец, всегда был тесно связан с бытом и обычаями русского человека (рождение, свадьба и т. п.), с трудовым сельскохозяйственным годом (посев, сбор урожая и т.п.) и со всей историей русского народа. Каждая новая эпоха, новые политические, экономические, административные и религиозные условия отражались в формах общественного сознания, в том числе и в народном творчестве. Все это несло с собой известные перемены в быту русского человека, что в свою очередь накладывало отпечаток и на танец, который на многовековом пути своего развития не раз подвергался различным изменениям. Происходила эволюция танцевальных форм, отмирали старые и зарождались новые виды танца, обогащалась и видоизменялась его лексика.

В центре земледельческой пляски была имитация явлений природы, животных и птиц, трудовых процессов, в ней человек закреплял приобретенные знания и навыки.

С конца XVII в. Русское государство вступает в новый период своего развития. Эта эпоха связана с именем Петра 1, чьи многочисленные внутренние реформы и блестящие военные победы завершили процесс формирования русского государства. Петр, приняв титул императора всероссийского, начал создавать новое государство — Российскую империю, пришедшую на смену старой боярской Руси. Реформы Петра коснулись всех сторон русской действительности, внося резкие изменения в культурную и общественную жизнь России. Искусство, в частности танец, приобретает светский характер. Вводятся ассамблеи, положившие начало публичным балам в России, а с ними новые европейские порядки и новые правила светского обхождения, которые регламентировались самим царем. В обязательную программу петровских ассамблей, входили различные европейские танцы: менуэт — французский танец, польский типа полонеза, английский англез, сочиненный в Петровскую эпоху танец типа немецкого гросфатера и другие.

И лишь в народе русский танец не только сохраняется, но и развивается, принимая новые разновидности. Так, в результате влияния западных салонных танцев в русском быту появляются кадриль, ленце, полька и другие. Попадая в деревню, они коренным образом изменяются, приобретают типично русские местные черты, манеру и характер исполнения, лишь отдаленно напоминая своих западных собратьев.

Русское государство в XIX веке проходит сложный процесс своего развития. Появляется рабочий класс, обостряется классовая борьба, растет революционный протест народа и его национальное самосознание. Развитие капитализма в России, частые войны — все это, не могло не отразиться на народном творчестве, в частности на русском народном танце, на его содержании и художественной форме.

После Октябрьской революции, новой формой проявления танцевального творчества народа, стали профессиональные ансамбли песни и танца, народные хоры, а также самодеятельные коллективы. Эти массовые любительские коллективы, возникшие почти во всех областях России, сумели поднять огромные пласты народного песенного и танцевального искусства, вывести русский народный танец на большую сцену. Художественная самодеятельность стала своеобразным преемником и продолжателем традиций русской народной хореографии. Массовое развитие танцевальной художественной самодеятельности выявило много талантливых исполнителей. Если раньше, русские танцы и пляски исполнялись в основном на праздниках, игрищах, свадьбах, то теперь они занимают большое место в репертуаре профессиональных театров. Появилась группа больших мастеров, знатоков народного искусства, хореографов, педагогов, исполнителей. Всем знакомы эти имена: П.П. Вирский, К.Я. Голейзовский, М.С. Годенко, О.Н. Князева, И.З. Меркулов, И.А. Моисеев, Н.С. Надеждина, М.С. Чернышёв.

В настоящее время в хореографической самодеятельности, как взрослой, так и детской, участвуют миллионы людей. Многочисленные хореографические кружки, ансамбли, танцевальные группы при хорах русской песни бережно хранят и изучают русский танцевальный фольклор. На его основе создают новые танцы, развивают народные исполнительские традиции.

Русскому танцу сотни лет, но в современную эпоху он как бы переживает свою вторую молодость. Наряду с устоявшимися видами русского народного танца и традиционными формами его исполнения и построения возникают новые виды, создаются новые формы построения, но то, что было накоплено столетиями, было и остаётся в пляске неизменно.

Танец - это разнообразный и богатейший вид искусства, существующий с незапамятных времен. Его отличительная яркость и эмоциональный посыл никого не оставляют равнодушным и вовлекают в свое действие всех желающих приобщиться к многогранному миру искусства.

Русский танец – национальные традиции

Ни для кого не секрет, что русский народный танец является прародителем всех направлений отечественного танцевального искусства, которое формировалось в течение многих лет на его основе. Постоянно меняющаяся мода и стремительное течение времени никак не смогли воздействовать на него и тем более повлиять на полное исчезновение с русской земли. Этот вид творчества гордо несёт в себе всю историю нашего народа. Каждое поколение как святыню сохраняет память о своих далеких предках и трепетно бережёт всё то, что отображает их жизнь.

Те или иные хореографические образы и приемы, используемые в разных странах, зачастую дают возможность познакомиться с национальными особенностями конкретной группы людей и выступают их своеобразной визитной карточкой. Если говорить о том, какие существуют русские народные танцы, названия которых известны по всему миру, то здесь ситуация является похожей. Определенный стиль, сложившийся уже давно и формировавшийся на протяжении многих столетий, помогает без труда узнать отечественную хореографическую школу из множества других. Однако, несмотря на кажущуюся схожесть всех этих элементов, определенные отличительные черты есть у каждого из них.

Что такое русский танец?

Являясь ярким и красочным творением, русский народный танец отражает эмоциональное, художественное и характерное представление о его многовековой истории. Он воплощает в себе всю творческую фантазию народа, глубину его мысли и чувства. Этот вид искусства несет в себе конкретную идею, которая очень точно отражается в постановках. В них присутствуют: драматургическая завязка, сюжет, замысловатые художественные образы, рождающиеся благодаря многообразию пластических движений и задуманных рисунков. Исполнительский образ воспринимается нами путем ассоциаций.

Танцевальная лексика

Содержание танцевальной лексики плотно связано с характером и ритмом мелодии. Она является самым ярко выраженным средством в танцевальном номере. Ее составляющие инструменты: пластические жесты, мимика, мизансцены, движения рук и ног, головы и корпуса. Русский народный танец отражает лексику в концентрированной форме и прямой совокупности с национальным колоритом. Она помогает определить, к какому месту жительства относится постановка.

Виды народной лексики

Русский народный танец объединяет в себе четыре вида танцевальной лексики:

- Образная. С ее помощью создается эмоционально-подражательная ассоциация с предложенным образом. Например: ель, заяц, олень, птица и так далее.

- Естественная. Само действие подсказывает развивающуюся в танце пластику.

- Традиционная. Техника, наработанная за долгое время и находящаяся в постоянном процессе развития. Современные постановочные работы стилизованных танцев отличаются от старинных своей выразительностью, техникой исполнения и многообразием танцевальных движений.

- Интонация. Это пример ярко выраженного сочетания характера эмоционального состояния с ритмом произведения. К примеру, одинаковое движение, которое исполняется в различных ритмах, отражает абсолютно разное настроение исполнителя: быстрый темп выражает радость, медленный – подчеркивает нотку грусти и мечтательности.

Основные танцы России

Свою историю этот вид творчества берет еще с Древней Руси. В то время ни одна ярмарка или любое другое массовое событие не обходилось без традиционных плясок, основные признаки которых – широта движений и молодецкая удаль, удивительным образом сочетающиеся с поэтичностью и чувством собственного достоинства. Безусловно, танцы на просторах России требовали энергичности и физической силы от мужчин, а от женщин – плавности движений и величавости. Именно поэтому русский народный танец, список которого периодически пополнялся новыми элементами и отличительными признаками – это своеобразная ода отечеству. Так как зачастую подобные выступления сопровождались сказаниями и песнями о героях Родины, о царях и их победах.

Основные русские народные танцы, названия которых часто отображают их суть, являются следующими:

- трепак;

- хоровод;

- русская пляска;

- игровые народные танцы;

- пляски-импровизации.

Каждый из этих элементов отечественной хореографии требует более пристального внимания, так как необходимо дать описание всех этих номеров и охарактеризовать их основные черты.

Присядка – русский народный танец

Хоровод как один из основных русских танцев

Популярная русская пляска-импровизация

Вместе с хороводами широко распространены в народе и так называемые пляски-импровизации, главное отличие которых заключается в том, что принимающие в них участие танцоры не ограничены каким-либо одним определенным типом движений, а каждый свободно может продемонстрировать то, на что способен. Вся их суть заключается в том, что порой такие выступления являлись неожиданностью не только для зрителей, но и для самого исполнителя. Именно поэтому их и принято ассоциировать с импровизацией.

Игровые русские народные танцы

Не меньшее внимание следует уделить и этому жанру национальной хореографии, в котором как ни в одном другом выражалась заинтересованность людей явлениями природы и проявлялась творческая наблюдательность, что особенно явно видно в подражании, к примеру, метелице, ветру, иногда – медведю, зайцу и пр. Как становится понятно из названия, такие танцы имеют ярко выраженную игровую часть, где исполнитель не просто танцует, а выступает в качестве одного из представителей флоры или фауны, придавая им некоторые человеческие черты. В этих номерах особенно ярко отображается осмысленное отношение русского человека к окружающей его жизни. Поэтому все составляющие игровых танцев призваны максимально точно подчеркивать те или иные особенности и повадки животных, что проявляется в дизайне костюмов, музыке, пластике, игре света и тени и актерской работе. А синтез всех этих составляющих позволяет создать уникальный и неповторимый стиль исполнения, столь популярный среди народа.

Народный танец с медведями

Такой вид развлечения впервые датируется 907 годом, когда великий князь Олег со своим народом в Киеве праздновал победу, одержанную над греками. В тот день его величество развлекали 16 переодетых в медведей танцоров, а также 4 настоящих медведя, которые были одеты в костюмы людей. По окончании мероприятия Олег приказал отпустить медведей на волю, а ряженых исполнителей было приказано казнить, так как, по преданию, плохо видящий князь разглядел в них ненавистных ему северных послов, так и не отдавших ему долг, равный нескольким сотням шкурок куницы.

Так или иначе, подобные забавы практиковались на Руси очень часто, и выступления с медведями стали постоянной забавой, в особенности для гостей, не привыкших к этим диким зверям. Возможно, именно после этого облик русского человека начал ассоциироваться с этим сильным, могучим, но обычно доброжелательным животным. Во все времена в России ценили и уважали традиции, а поэтому сохранили до наших времен и такое творчество, как народные танцы. Названия основных народных танцев, как становится понятно из всего вышесказанного, полностью отображают саму их суть и олицетворяют собой простоту и широту души. Поэтому важно сохранить подобный фольклор неизменным, чтобы потомки могли лично убедиться в том, что искусство на Руси было в почете, а также сделать так, чтобы народное достояние процветало еще долгие годы.

Читайте также: