Россия в первой четверти 19 в кратко

Обновлено: 28.06.2024

РОССИЯ В XIX ВЕКЕ

Россия в первой четверти XIX века. Внутренняя политика. Расширение границ империи. Отечественная война 1812 года. Заграничный поход 1813—1814 годов. Движение декабристов.

Внутренняя политика самодержавия во второй четверти XIX века. Общественная мысль: западники и славянофилы, утопический социализм. Внешняя политика России. Крымская война.

Отмена крепостного права. Реформы 1860—1870-х годов. Особенности пореформенной России, индустриализация. Изме нения в социальной структуре общества. Консервативные, ли беральные, радикальные силы в российском обществе. Народничество. Рабочее движение. Российская социал-демократия.

Народы Российской империи. Польский вопрос. Присоедине ние Казахстана. Завоевание Средней Азии. Освоение Дальнего Востока. Национальная политика самодержавия и националь ные движения.

Русско-турецкая война 1877—1878 годов. Внешняя полити ка России в конце XIX века. Российская культура в XIX веке.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ( КОНСПЕКТ )

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

Павел I (1796—1801) вел политику, принципиально отличную от просвещенного абсолютизма, считая, что России необходим железный порядок, а либерализм ведет лишь к бедам и неуря дицам. Правление императора неуравновешенного, деспотично го, склонного отменять все решения своей матери Екатерины, объективно ослабляло дворянские привилегии (в 1797 году определены повинности крепостных; телесные наказания распро странены на дворян) и закончилось дворцовым переворотом. На престол вступил его старший сын Александр I (1801—1825).

Понимая, что крепостничество тормозит развитие страны, царь размышлял о кардинальных преобразованиях (в 1801 году было разрешено приобретать ненаселенную землю в собствен ность; 1803 гбду дано право освобождать крестьян за выкуп; освобождены крестьяне западных губерний). В 1802 году Алек сандр I предпринял частичную реорганизацию системы управ ления. Вместо коллегий были созданы восемь министерств, был образован Комитет министров, императором назначался Государственный совет. Однако либеральные идеи молодого импе ратора встречали сопротивление верхушки дворянства. Даже предложение М. М. Сперанского освободить крестьян без земли не было принято, а сам он попал в опалу. Попытка перехода к конституционной монархии не удалась.

(П. Пестель, С. Муравьев-Апостол, М. Бестужев-Рюмин, К. Рылеев и П. Каховский) были казнены. Более ста человек были приговорены к тяжелым наказаниям: к заключению в крепость, каторжным работам или ссылке.

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

Но воспрепятствовать идейному развитию общества невоз можно. Оппозиционное движение нарастало, расширялась его социальная база (тайные студенческие кружки В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. В. Станкевича и др.).

Пореформенное развитие страны было противоречивым. В сель ском хозяйстве рост посевных площадей и производства про дукции свидетельствовал об общем подъеме. Но интенсивность его оставалась низкой, поэтому урожаи и потребление продук тов (кроме хлеба) были в 2—4 раза ниже, чем на Западе. Различные платежи крестьян оставляли 55—56% государственного бюджета. Развернувшаяся в стране индустриализация во мно гом осуществлялась за их счет. Значительная часть разорив шихся крестьян втягивалась в промышленность. Иностранные займы и прямые инвестиции (капиталовложения) прежде всего шли на железнодорожное строительство, которое приняло ха рактер подлинного бума. Благодаря этому обеспечивался экс порт хлеба, решались задачи военно-стратегического порядка и, самое главное, инициировалось развитие промышленности, ее модернизация — усовершенствование в соответствии с со временными требованиями. Лишь в конце XIX века в России завершился промышленный переворот.

Крупная промышленность страны создавалась и развивалась как государственная . Поэтому российская буржуазия уступала западной по экономической са мостоятельности и политической зрелости . Ускоренными темпами шел процесс формирования рабочего класса . Многие рабочие сохранили экономические и пси хологические связи с деревней . Они несли в себе серьезный антигосударствен ный заряд , который усиливался их нелегким положением . Так , продолжительность рабочей недели в промышленности России была больше , чем в США , на 23%, а номинальная заработная плата в 3,8 раза меньше .

Преобразования затронули самые разные сферы обществен ной жизни: реформа судопроизводства провозгласила гласность, состязательность судебного процесса и равенство подданных перед законом (1864); земская реформа вводила представительные учреждения, но только на местном уровне (земства занима лись вопросами образования, здравоохранения, благотворительности); университетская реформа предоставила автономию выс шим учебным заведениям (1863); смягчен цензурный контроль (1865); ряд прогрессивных перемен (1874) произошел в армии (всеобщая воинская повинность, срок службы 6—7 лет, гибкая система льгот). Течение и характер преобразований определя лись постоянным противоборством либеральных и консерватив ных взглядов в обществе.

В 1860-х годах на политическую арену вышло радикальное движение — народники. Бунтарь-анархист М. А. Бакунин пред рекал крестьянскую революцию, которую должна была разжечь революционная интеллигенция (общественно-политическое течение, выступающее за немедленное уничтожение всякой государственной власти в результате стихийного бунта масс,

Действия народников привели вступившего на престол Алек сандра III (1881—1894) к мысли о вреде каких-либо изменений в политическом строе страны, способствовав тем самым укреп лению консервативных тенденций в политике государства в конце XIX века и к пересмотру реформ 60-х годов.

Решительно уклоняясь от втягивания страны в международ ные конфликты, Александр III , прозванный Миротворцем, глав ное внимание уделял внутренним проблемам России. Все средства и ресурсы концентрировались для решения экономических задач. Попытки форсированно развивать промышленность и финансы связаны с деятельностью Н. X . Бунге, И. А. Вышне- градского, С. Ю. Витте. Политика протекционизма дополня лась активным привлечением западных инвестиций в отечест венную экономику. Итогом индустриализации (создания круп ного машинного производства и переход от аграрного общест ва к индустриальному) стало удвоение за 90-е годы XIX века промышленного производства в стране, в строй вступило около 40% всех действовавших к началу XX века предприятий. В це лом же жизненный уровень населения был низок. Об этом гово рит, в частности, средняя продолжительность жизни: для муж чин 28—31 год, для женщин 30—32,5 года.

Период пореформенного развития ознаменовался включени ем в состав Империи Северного Кавказа, Средней Азии (1863— 1881), установлением границ с Китаем, заключением франко- русского союза (1893). Война с Турцией (1877—1878), вызванная подъемом национально-освободительного движения на Балканах, с сочувствием была встречена в России. Основные события: сра жение на перевале Шипка, осада и взятие русскими войсками Плевны и Карса, зимний переход русской армии через Балкан ский хребет, победы у Шипки, взятие Адрианополя. Сан-Сте- (Ъанский мио обеспечивал независимость балканских нятюяов.

Российская культура в XIX веке

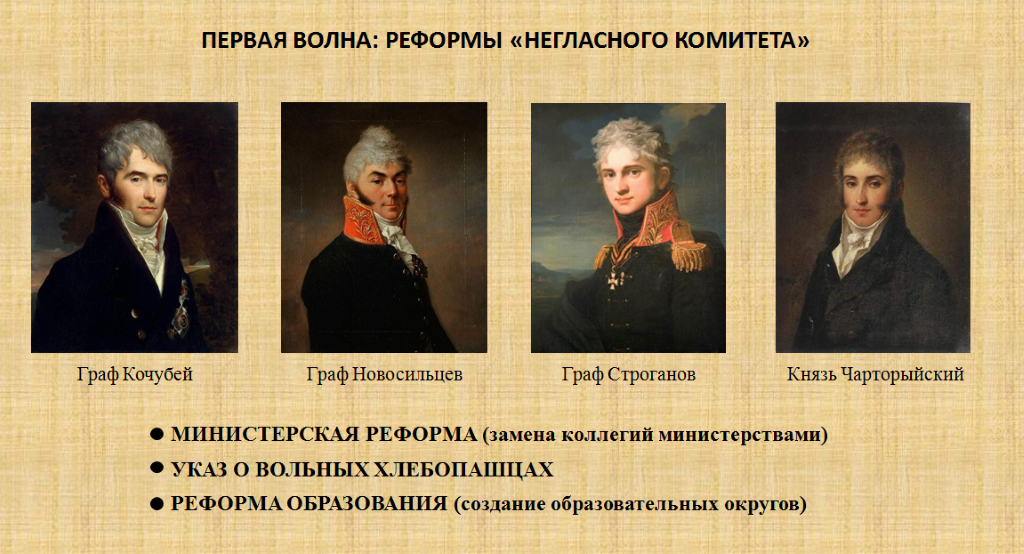

Первая четверть XIX в. в России – это период правления Александра I (1801-1825).

Внутренняя политика Александра I

Однако существенно эти указы положения крестьян не изменили (за все время правления Александра согласно указу 1803 г. освободились 0,5 % крестьян).

Проводились реформы и государственной системы. В 1802-1811 гг. проходил процесс замены разветвленной сети коллегий на 8 министерств. Сенат был объявлен высшим контролирующим, административным и судебным органом страны. В 1810 г. был создан Государственный совет, который имел совещательные функции. М.С. Сперанским разрабатывался проект радикальной реформы, по которой в России устанавливалось разделение властей: законодательная власть у Государственной Думы, исполнительная – у министерств, судебная – у Сената. Также предполагалось, что гражданские права предоставляются не только дворянам, но и мещанам и купцам. Однако этот проект реализован не был.

Готовые работы на аналогичную тему

Вообще реформы не поменяли сущность самодержавной власти в России. Они только усилили бюрократизацию и централизацию государственной системы, а монарх, как и раньше, обладал всей полнотой законодательной и исполнительной власти.

Внешняя политика

Главным направлением внешней политики были отношения с Францией. В 1805 г. Россия вступила в антифранцузскую коалицию. Однако союзники потерпели полное поражение в битве при Аустерлице. Несмотря на заключение мирного трактата, в 1806 г. Россия вновь вступила в войну с Наполеоном, впрочем, и здесь потерпела поражение. Александру пришлось пойти на переговоры, и 25 июня 1807 г. два императора заключили Тильзитский мир, по которому Александр должен был:

- признать изменения на карте Европы;

- заключить мир с Турцией;

- вывести войска из Молдавии;

- присоединиться к континентальной блокаде Англии;

- быть посредником между Великобританией и Францией.

Однако изгнать французскую армию с территории России было недостаточно. В 1813 гг. ведутся Заграничные походы, а в марте 1814 г. Александр I триумфально вступает в Париж. В 1814-1815 г. проходит Венский конгресс, где обсуждается план европейского устройства после поражения Бонапарта. По решениям конгресса Россия получает часть Польши, которая становится царством Польским.

Начался 19 век в России с последнего государственного переворота, в ходе которого был убит император Павел Первый (23 марта 1801) . На престол встал сын Павла Александр, который сам участвовал в заговоре против отца. Хотя переворот и закончился человеческой жертвой, но люди праздновали смерть императора, в лавках не оставалось ни одной бутылки вина.

Правление Николая I (1825 - 1855)

Николая совершенно не готовили к царствованию, так как шансов на правление у него почти не было.

Вступив на престол, Николай решает полностью реформировать империю. Он считает, что в России слишком много либеральности, которая в конечном счете обернулась вооруженным восстанием 14 декабря 1825 года. Николай не доверяет дворянству, так как представители аристократического слоя населения вышли на Сенатскую площадь и устроили восстание с целью убить правителя. Он создает Тайную канцелярию, занимающуюся государственными делами. При Николае Первом количество чиновников в России возросло в 6 раз. Новый правитель хотел создать регулярное государство, напоминающее военный полк, но получилось совсем иначе. Россия стала чиновничьей страной. В ней процветали бюрократия и казнокрадство. Россия погрязла во взятках. Итогом всего этого стала катастрофа 1855-1856 года - Крымская война.

Все реформы, проделанные Александром, в одночасье были аннулированы. Некогда самое мощное в Европе государство показало свою неподготовленность и беспомощность: отсутствие железных дорог, плохое вооружение русское армии, отсутствие подготовленных кадров. Техническая отсталость Российской империи была очевидна всему миру. Поражение в Крымской войне стало поражением и для самого императора. Император умирает, а на престол вступает его сын Александр.

Правление Александра II (1855 — 1881)

На плечи Александра легли все ошибки, допущенные отцом. Он был вынужден проводить либеральные реформы, так как другого пути на путь к модернизации для России не было. Спасти Россию мог только капитализм и отмена крепостного права.

Именно Александр Второй спас Россию от крепостничества. 19 февраля 1861 года вышел указ об отмене крепостного права.

Реформы императора были довольно удачные, но в народе их не принимали. Одни люди считали, что реформы привели к обнищанию страны, а другие хотели убить государя. На Александра Второго было совершено 10 покушений.

2 апреля 1879 года Александр погибает от рук российских террористов в тяжелых мучениях.

Правление Александра III (1881-1894 )

Убийство Александра Второго не могло не сказаться на политике следующего императора. Александр Третий вступает на престол и начинается политика реакции. Император считает, что его отец провел слишком много реформ и решает, что нужно вернуться к политике его деда. При Александре Третьем активно развивается промышленность и экономика, но при этом государство очень жестко следит за либеральными свободами.

Главным источником доходов России был хлеб, который экспортировался в Европу. Но этот источник был ненадежным. Новый министр финансов решает провести реформу и вводит пошлину на производство спиртных напитков. Теперь все производство было сосредоточено в руках государства, возникла так называемая государственная монополия на водку.

Вывод

Несмотря на войны, внутриполитические проблемы, попытку революции и изменение социально политической жизни, Россия в конце 19 века была одной из самых сильных держав мира. Империя развивалась как внешне, так и внутренне.

?В результате дворцового переворота 12 марта 1801 г. на российский престол вступил старший сын Павла I Александр I (1801-1825), который пытался реформировать Россию. Направленность реформ: превращение страны из аграрной в аграрно-индустриальную; развитие рыночных отношений, переход к вольнонаемному труду; постепенное стирание сословных различий; укрепление правовой основы государства; распространение просвещения.

В. Боровиковский. Портрет Александра I.

Время правления Александра I характеризуется борьбой двух направлений во внутренней политике: либерального и консервативного.

В 1804 году принят школьный устав, в соответствии с которым в школах всех ступеней могли обучаться дети всех сословий. В этот же период основываются университеты: Казанский, Харьковский, Виленский, Петербургский, Дерптский, открывается Царскосельский лицей (1811). Также в 1804 году вводится первый университетский Устав.

Михаил Михайлович Сперанский.

Д. Доу. Портрет Алексея Андреевича Аракчеева.

В 1822 – 1823 гг. совершился переход к открытой реакции: указ о праве ссылать крестьян в Сибирь на каторгу (1822).

Внешняя политика Александра I

Внешняя политика России первой половины XIX в. способствовала присоединению ряда территорий и повышению международного авторитета.

В результате Русско-иранской войны (1804 – 1813), по Гюлистанскому договору Иран признал присоединение к России ряда территорий в Закавказье.

В 1805 г. войска III антинаполеоновской коалиции потерпели поражение в битве при Аустерлице.

В 1807 г. Россия заключила Тильзитский мир с Францией на следующих условиях: образование из земель бывшей Речи Посполитой нового Герцогства Варшавского под протекторатором Франции, вынужденное присоединение России к континентальной блокаде в Англии.

Адольф Роэн. Встреча Наполеона I и Александра I на Немане 25 июня 1807 года.

Встреча Александра I и Наполеона I. Тильзит.

В ходе Русско-шведской войны (1808 – 1809) заключен Фридрихсгамский договор, по которому к России отошла Финляндия.

Итогом Русско-турецкой войны (1806 – 1812) было заключение Бухарестского договора: к России отошли Бессарабия и часть Черноморского побережья Кавказа с городом Сухуми.

Отечественная война 1812 г.

Войска Наполеона (448 тыс. человек) планировали вторжение по трем направлениям: Север (Петербург), Центр (Москва), Юг (Украина). Русская армия (240 тыс. чел.) в составе: I армии М.Б. Барклая-де-Толли, II армии П.И. Багратиона, III армии А.П. Тормасова, корпус П.Х. Вихтгенштейна должна была противостоять наполеоновской на этих трех направлениях.

Д. Доу. М.Б. Барклай-де-Толли.

Д. Доу. Петр Иванович Багратион.

Д. Доу. Александр Петрович Тормасов. Посмертный портрет.

Целью Наполеона было навязать русским приграничное генеральное сражение и разбить основные силы противника. В короткий срок покорить Россию.

Цель русского командования – затянуть противника в глубь территории, объединить первую и вторую армии под Смоленском, и только после этого дать генеральное сражение.

П. фон Гесс. Сражение 5 (17) августа 1812 г. под Смоленском.

В этой войне впервые на территории России зарождается партизанское движение. Оно было организовано по инициативе гусара Дениса Давыдова и поддержано М.И. Кутузовым.

И. Лучанинов. Благословение ополченца 1812 года.

Партизанское движение являлось одной из трех главных форм войны русского народа против французов, наряду с пассивным сопротивлением, которое выражалось в уничтожении продовольствия и фуража противника, поджогах собственных домов, уходе в леса и массовым участием в ополчениях.

Ход военных действий:

12 июня – вторжение Наполеона в Россию

2 августа – соединение I армии М.Б. Барклая-де-Толли и II армии П.И. Багратиона под Смоленском

4-5 августа – поражение русских войск в битве за Смоленск

8 августа – назначение М.И. Кутузова главнокомандующим

И. Олешкевич. Портрет Михаила Илларионовича Кутузова.

26 августа – Бородинское сражение

В. Верещагин. Наполеон на Бородинских высотах.

Историческое значение Бородинского сражения:

1) переломный этап войны, так как силы Наполеона были значительно ослаблены, в силу чего французская армия сначала понесла поражение в России, а затем и в Европе,

2) после победы при Бородино русские войска воспряли духом и поверили в победу,

3) сражение продемонстрировало полководческий талант М.И. Кутузова.

В. Верещагин. Конец Бородинского сражения.

1 сентября – состоялся совет в Филях, на котором было принято решение оставить Москву

А. Кившенко. Военный совет в Филях.

2 сентября – вступление Наполеона в Москву

4-20 сентября – Тарутинский маневр русских войск

11 октября – отступление армии Наполеона из Москвы

12 октября – бой под Малоярославцем, поражение наполеоновских войск

Г. Петер. Бой под Малоярославцем 12 октября 1812 года.

14-16 ноября – переправа французов через реку Березину, отступление французской армии

25 декабря – Александра I издал манифест об окончании войны

Заграничный поход русской армии (1813-1814)

После разгрома наполеоновской армии на территории России боевые действия были продолжены в союзе с Пруссией, Швецией и Австрией на территории Европы, их целью было – освободить Европу от французских завоевателей.

Б. Виллевальде. Эпизод из Заграничных походов 1813-1814.

А. Зауервейд. Сражение при Лейпциге с 2 по 7 октября 1813 года.

Декабрь 1813 – начало января 1814 г. – армии России, Австрии, Пруссии форсировали Рейн и начали наступление в глубь Франции, март 1814 года – вступление русских войск в Париж, поражение Наполеона.

А. Кившенко. Вступление русских и союзных войск в Париж.

В 1814 году прошел Венский конгресс по итогам войны: Франция возвращалась к довоенным границам, к России же перешла основная часть Герцогства Варшавского.

Для того, чтобы укрепить коалицию - между Великобританией, Россией, Австрией и Пруссией был подписан Шомонский трактат: стороны обязались не вступать в сепаратные переговоры с Францией о мире, оказывать друг другу военную помощь, вместе решать вопросы о будущем Европы. Эти соглашения между странами позже легли в основу Священного Союза, который будет образован в 1815 году для организации борьбы с революциями в странах Европы.

Движение декабристов

Причины возникновения тайных обществ:

1) в годы Заграничных походов русские солдаты и офицеры имели возможность увидеть своими глазами, насколько сильно уровень жизни Европы отличается от российского, понаблюдать страны, где нет крепостного права, все это оказало значительное влияние на их восприятие российской действительности и сформировало желание перемен,

2) рост национального самосознания в результате Отечественной войны,

3) влияние идей века Просвещения,

4) существование неэффективной бюрократической государственной машины, мешавшей развитию государства.

Первые организации будущих декабристов:

Общее в программах: отмена крепостного права, равенство граждан перед законом, уничтожение абсолютной монархии.

Различия: Северное общество настаивало на необходимости установления конституционной монархии, введения ограниченных имущественным цензом избирательных прав. Освобождение крестьян предполагалось осуществить без земли. Южное общество выступало за необходимость установления республики, равенство избирательных прав, освобождение крестьян с землей.

14 декабря 1825 года состоялось восстание на Сенатской площади, которое было организовано силами Северного общества. 29 декабря 1825 года произошло восстание Черниговского полка на Украине, организованное Южным обществом.

К. Кольман. Сенатская площадь 14 декабря 1825 года.

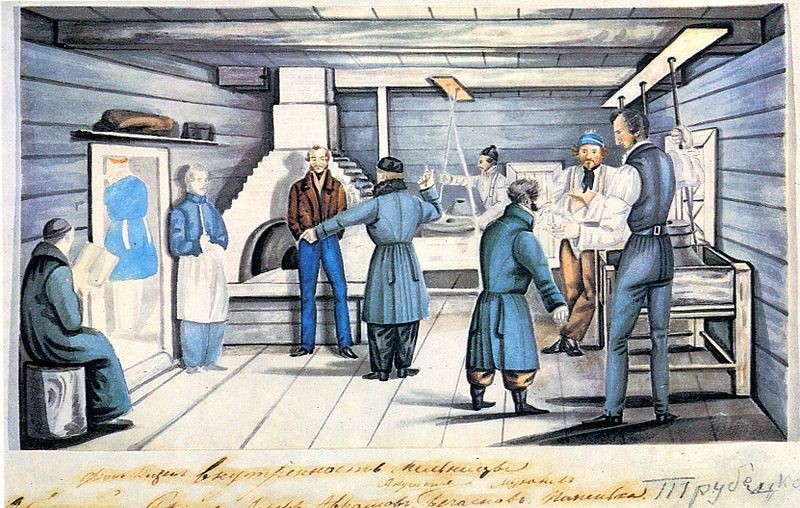

Итоги: восстание было подавлено. Пятеро декабристов были казнены: П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский. 120 офицеров сосланы на вечное поселение в Сибирь.

Декабристы на мельнице в Чите. Рисунок Николая Репина. 1830-е годы.

Читайте также: