Реология бурового раствора кратко

Обновлено: 25.06.2024

Реология буровых растворов Буровой раствор: …буровой раствор – любая жидкость, которая циркулирует в скважине для выноса шлама и выполнения других функций. Уточнение: Буровой раствор чаще всего есть не жидкость, а дисперсная система (ДС).

Дисперсная фаза и дисперсионная среда К гомогенным относятся истинные (моле-кулярные) растворы веществ, к гетерогенным – коллоидные растворы, суспензии, эмульсии, пены. Буровые промывочные жидкости – это многокомпонентные двух- или трехфазные гетерогенные системы.

Классификация БПЖ Большинство БПЖ представляет собой дисперс-ные системы, которые могут быть подразделены по следующим признакам: фазовому состоянию дисперсионной среды; природе дисперсионной среды; степени дисперсности дисперсной фазы; фазовому состоянию дисперсной фазы; методу получения дисперсной фазы; природе дисперсной фазы.

Классификация БПЖ Соответствующие данной классификации типы БПЖ принято далее подразделять на различные виды в зависимости от степени минерализации дисперсионной среды, вида растворенных в ней неорганических соединений, характера химической обработки, соотношения между водой и углеводородной жидкостью и т.п.

Буровой раствор – дисперсная система Классификация дисперсных систем: по агрегатному состоянию, по кинетическим свойствам, по реологическому поведению.

Классификация ДС по агрегатному состоянию Три агрегатных состояния (твердое, жидкое, газооб-разное) позволяют выделить 9 типов дисперсных систем. Их обозначают дробью, в числителе кото-рой обозначено агрегатное состояние дисперсной фазы, а в знаменателе- состояние дисперсионной среды: т/т, ж/т, г/т т/ж, ж/ж, г/ж т/г, ж/г, г/г

Классификация ДС по агрегатному состоянию Дисперсионная среда у гетерогенных дисперсных систем, используемый в бурении, представлена жидкостью (вода, нефть, дизельное топливо, синтетическая жидкость); дисперсная фаза представлена • твердыми частицами: глинистые минера-лы, утяжелители, наполнители (суспензии, золи); • жидкостью, нерастворимой в дисперсион-ной среде: нефтью, дизельным топливом (эмуль-сии); • газом (пены и аэрированные жидкости).

Классификация ДС по кинетическим свойствам По кинетическим свойствам все дисперсные системы делят на два класса: Свободнодисперсные: дисперсная фаза подвижна, а дисперсионная среда – жидкость (коагуляционные ДС), Связнодисперсные: твердая дисперсионная среда, в которой частицы дисперсной фазы не могут свободно передвигаться (конденсационно-кристаллизационные ДС) .

Классификация ДС по кинетическим свойствам В основе деления дисперсных систем на сво-боднодисперсные и связнодисперсные сис-темы лежит различие в виде взаимодейст-вия частиц дисперсной фазы.

Классификация ДС по кинетическим свойствам В связнодисперсных конденсационно-кристаллизационных системах происходит химическое взаимодействие между части-цами и их срастание с образованием жест-кой объемной структуры. При срастании частиц механические свойства структур соответствуют свойствам самих частиц.

Классификация ДС по кинетическим свойствам В свободнодисперсных дисперсных системах реализуется коагуляционное взаимодействие частиц дисперсной фазы. Коагуляция - слипание частиц ДФ в резуль-тате адгезионного, вандерваальсового взаи-модействия частиц между собой. Механические свойства коагуляционных стру-ктур определяются во многом особенностями межчастичных связей и прослоек среды.

Классификация ДС по кинетическим свойствам Коагуляционные структуры имеют жид-кую дисперсионную среду. Для них харак-терна способность восстанавливать свою структуру во времени после ее механичес-кого разрушения. Это явление называется тиксотропией. Восстановление структурных связей сопро-вождается изменением вязкости ДС во времени.

Дисперсная фаза – глинистые минералы Дисперсная фаза буровых растворов – глинистые минералы. Глинистые минералы, образованные в процессе химического выветривания горных пород силикатной группы, отличаются высокой дисперсностью (линейный размер глинистого минерала -10-6 м и менее, удельная поверхность каолинита достигает 10 м2/г, а монтмориллонита - 800 м2/г) и слоисто-ленточным строением. Но главнейшей особенностью глинистых минералов является их способность к электрическому заряжению своей поверхности в результате изоморфизма.

Дисперсная фаза – глинистые минералы При гетеровалентном изоморфизме с поверхности глинистого минерала уходит четырехвалентный ион кремния Si+4, а на его место из окружающей среды может прийти любой другой ион с меньшей или большей валентностью. В этом случае и возникает нарушение электронейтральности глинистого минерала. Чаще всего на поверхности образуется отрицатель-ный электрический заряд, т.к. на место иона кремния приходят ионы меньшей валентности (Al+3, Ba+2, Ca+2 и др.). Величина заряда определяется интенсив-ностью изоморфных замещений и валентностью замещающего иона.

Дисперсная фаза – глинистые минералы По величине структурного отрицательного заряда глинистые минералы располагаются в следующей последовательности: каолинит 1 дилатантная n = 1 ньютоновская n

Наиболее широко используемые в настоящее время буровые растворы представляют собой жидкости, содержащие дисперсную фазу. Как и обычные жидкости, они обладают подвижностью, т.е. способностью течь.

При этом первоначальное расположение частиц жидкости изменяется, происходит деформация. Наука о деформации и течении тел называется реологией, а свойства тел, связанные с течением и деформацией, называются реологическими.

Они характеризуются определенными величинами, не зависящими от условий их измерения и конструкции измерительных приборов. Такие величины называют реологическими константами.

Реологические свойства буровых растворов оказывают превалирующее влияние:

- на степень очистки забоя скважины от шлама и охлаждения породоразрушающего инструмента

Изучение реологических свойств дисперсных систем основано на выявлении закономерностей связи между силами (напряжениями), вызывающими течение жидкости, и получаемыми при этом скоростями течения (деформациями).

Перечень основных и производных от них показателей, характеризующих реологические свойства буровых растворов, определяется выбором реологической модели.

Среди известных реологических моделей буровых растворов наибольшим распространением в отечественной и зарубежной практике пользуются модели Бингама - Шведова и Оствальда -де Ваале:

t = k×(g)n

где t - касательное напряжение сдвиаг, дПа;

g - скорость сдвига, мПа*с;

h - пластическая вязкость ПВ, мПа*с;

t0 - динамическое напряжение сдвига ДНС, дПа;

n - показатель неньютоновского поведения ПНП;

k - показатель консистенции ПК, мПа*с.

С помощью величин реологических характеристик можно определять коллоидно-химические свойства дисперсных систем, что очень важно для оценки качества промывочных жидкостей и выбора методов регулирования их свойств.

Стандартные полевые измерения вязкости бурового глинистого раствора проводятся с помощью вискозиметра буровых растворов ВБР-1 или воронкой Марша.

Вискозиметр ВБР-1, служащий для измерения условной вязкости, состоит из воронки, герметично соединенной трубки, сетки и мерной кружки.

Порядок определения. Взяв в руку воронку, устанавливают сетку на выступы, зажимают нижнее отверстие пальцем правой руки и заливают через сетку испытуемую жидкость до верхней кромки вискозиметра.

Подставив мерную кружку под трубку вискозиметра, убирают палец и одновременно левой рукой включают секундомер. Воронку необходимо держать вертикально (допускается отклонение не более 100). Когда мерная кружка наполнится до края, останавливают секундомер, а отверстие воронки вновь закрывают пробкой.

Условная вязкость определяется временем истечения 500 см3 раствора через трубку из воронки вискозиметра, заполненной 700 см3 раствора.

За исходный результат принимают среднее значение результатов трех измерений, отличающиеся между собой не более чем на 2 с.

3. Реологические свойства БР

4. Реологические свойства БР

5. Реологические свойства БР

6. Реологические свойства БР

7. Реологические свойства БР

8. Реологические свойства БР

9. Реологические свойства БР

10. Реологические свойства БР

11. Реологические свойства БР

Реограмма псевдопластичной жидкости проходит через

начало координат и обращена выпуклостью к оси

касательных напряжений сдвига. Отношение / (вязкость)

такой жидкости при увеличении скорости сдвига

уменьшается.

Реологическое поведение ППЖ

описывается законом Оствальда –

де Ваале

= k( )n,

где k – показатель консистенции,

Па с; n – показатель

неньютоновского поведения (n

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Реологические свойства буровых растворов. Презентация на заданную тему содержит 24 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Реологические свойства БР Реологические свойства раствора оказывают значительное влияние на ряд важных факторов успешного бурения скважины, включая: контроль давления в скважине для предотвращения проявлений пластовых флюидов; обеспечение на выходе из насадок долота кинетической энергии потока, необходимой для повышения механической скорости бурения; обеспечение устойчивости ствола скважины в интервалах с высокими поровым и горным давлениями; эффективность удаления выбуренной породы (шлама) из скважины; способность раствора удерживать шлам и материал-утяжелитель во взвешенном состоянии в статических условиях; возможность осуществлять очистку раствора от шлама и газа на поверхности.

Реологические свойства БР Реология и гидродинамика – это две взаимосвязанные части механики жидкостей. Реология – это наука о поведении различных текучих и пластичных тел при механическом нагружении. В основном реология изучает связи между деформациями или скоростями деформаций с действующими в жидкостях напряжениями. Математические выражения этих связей называются реологическими моделями жидкостей. В свою очередь реологические модели используются в решении задач гидродинамики - науки, изучающей как собственно движение жидкостей, так и воздействие жидкостей на обтекаемые ими тела. Применительно к буровым растворам их механические свойства должны быть количественно выражены параметрами соответствующих реологических моделей, а затем эти параметры могут быть использованы для решения инженерных гидродинамических задач при бурении скважин.

Реологические свойства БР В нефтяной промышленности используются следующие термины, связанные с вязкостью и другими реологическими характеристиками буровых растворов (в скобках приведены единицы измерения): Условная вязкость /Funnel viscosity/ (сек/кварта или сек/л) Эффективная вязкость /Effective viscosity/ (сП или мПасек) Кажущаяся вязкость /Apparent viscosity/ (cП или мПасек) Пластическая вязкость /Plastic viscosity/ (сП или мПасек) Предельное динамическое напряжение сдвига /Yield point/ (фунт/100 фут2 или дПа) Коэффициент консистенции /Consistency index/ (дПасn или днсn/см2) Показатель нелинейности /Power Low index/ (безразмерная величина) Вязкость при низкой скорости сдвига /Low-Shear-Rate Viscosity/ (сП или мПасек) Предельное статическое напряжение сдвига /Gel strengths/ (фунт/100 фут2 или дПа).

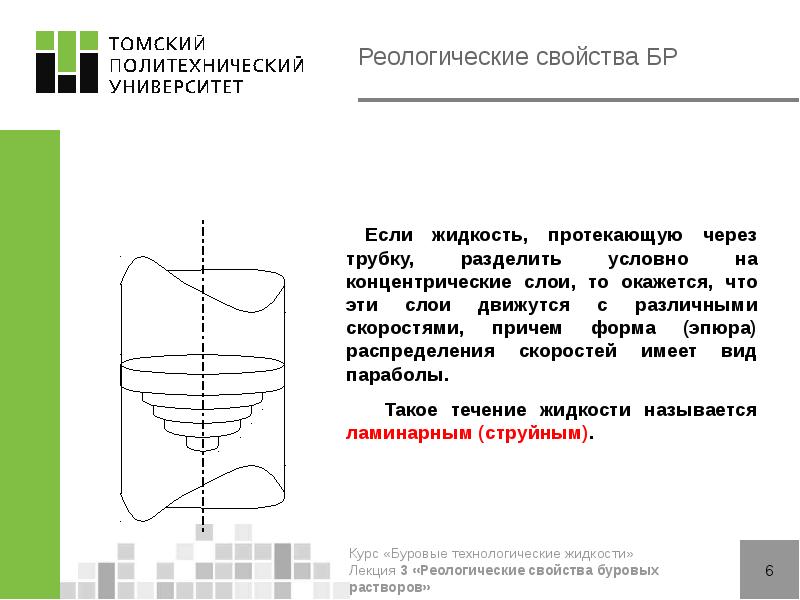

Реологические свойства БР Отношение разности в скоростях соседних слоев к расстоянию между ними r называется скоростью сдвига = /r. Сила взаимодействия между двумя соседними слоями, перемещающимися относительно друг друга с определенной скоростью, зависит от рода жидкости, площади соприкосновения трущихся слоев и скорости сдвига (закон внутреннего трения И. Ньютона) F = S, Где: F – сила трения между двумя соседними слоями жидкости; - динамическая вязкость (эффективная вязкость), зависящая от природы жидкости; S – площадь соприкосновения слоев; - скорость сдвига.

Реологические свойства БР Разделим обе части уравнения на S: F / S = , где F / S = - касательное напряжение, вызывающее сдвиг слоя. [] = F / S = Н/м2 = Па. Тогда в окончательном виде закон И. Ньютона запишется следующим образом = реологическая модель ньютоновской (вязкой) жидкости. [] = / = Па/с-1 = Пас. При температуре 20,0 С и давлении 0,1 МПа вязкость воды равна 1 мПас.

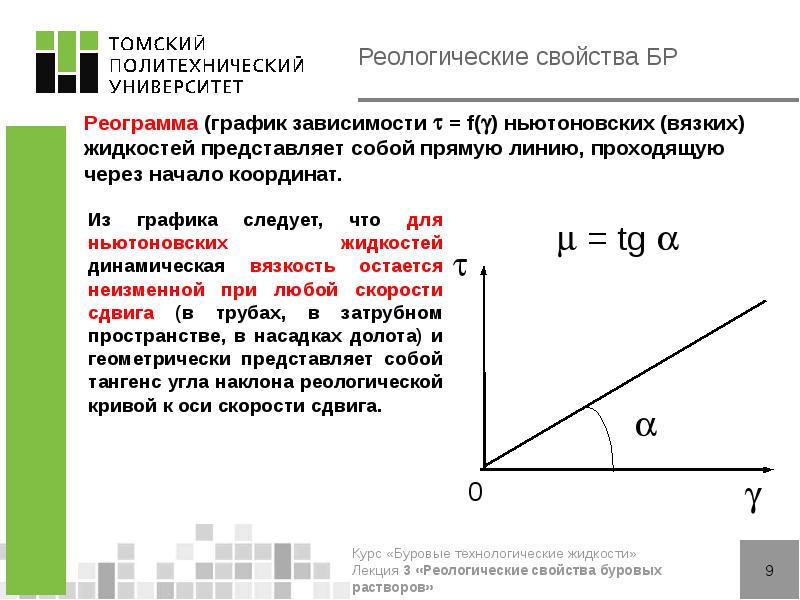

Реологические свойства БР Реограмма (график зависимости = f() ньютоновских (вязких) жидкостей представляет собой прямую линию, проходящую через начало координат.

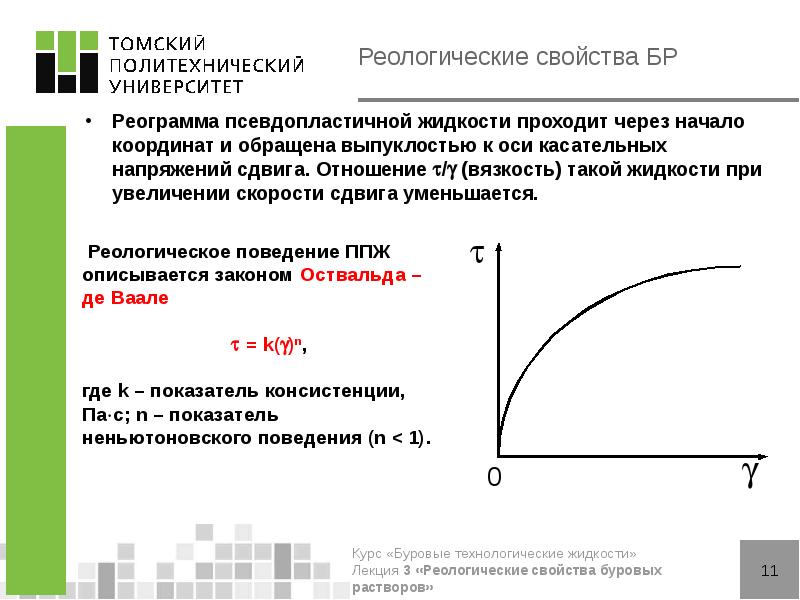

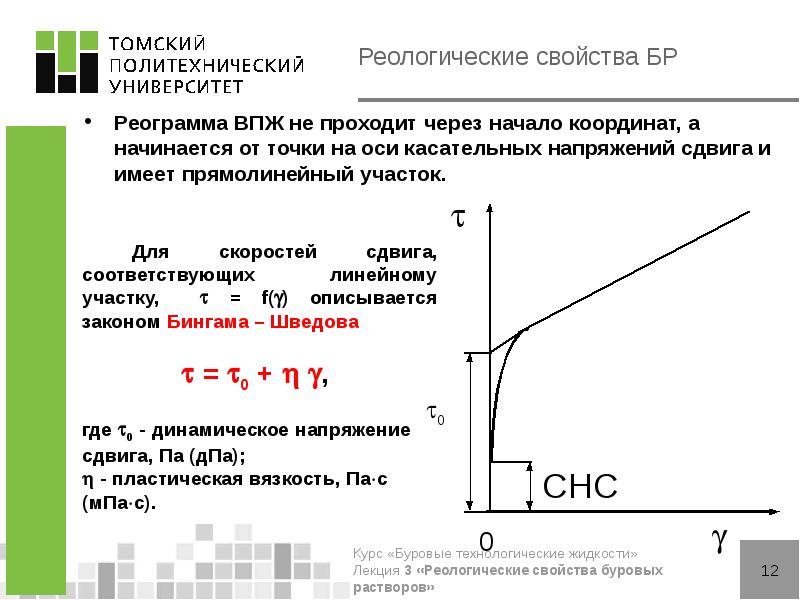

Реологические свойства БР Буровые растворы, течение или реологическое поведение которых не подчиняется закону внутреннего трения И. Ньютона, называются неньютоновскими. Различают два типа неньютоновских буровых растворов: псевдопластичные (ППЖ); вязкопластичные (ВПЖ).

Реологические свойства БР Реограмма псевдопластичной жидкости проходит через начало координат и обращена выпуклостью к оси касательных напряжений сдвига. Отношение / (вязкость) такой жидкости при увеличении скорости сдвига уменьшается.

Реологические свойства БР Реограмма ВПЖ не проходит через начало координат, а начинается от точки на оси касательных напряжений сдвига и имеет прямолинейный участок.

Реологические свойства БР Итак, по своему реологическому поведению все буровые растворы делятся на три типа: ньютоновские (вязкие) - = , где - динамическая вязкость (модель Ньютона); неньютоновские: ППЖ - = k()n, где k – показатель консистенции; n – показатель неньютоновского поведения (модель Оствальда - де Ваале); ВПЖ - = 0 + , где 0 – динамическое напряжение сдвига; - пластическая вязкость (модель Бингама – Шведова).

Реологические свойства БР Существует три подхода в выбору реологической модели: априорный или эвристический подход, когда реологические свойства бурового раствора характеризуют либо пластической вязкостью и динамическим напряжением сдвига (показателями модели Бингама – Шведова), либо показателями консистенции и неньютоновского поведения (показателями модели Оствальда - де Ваале); апостериорный подход, когда реологические свойства бурового раствора характеризуют показателями той из двух рассматриваемых моделей, которая наиболее адекватно, т.е. с меньшей погрешностью, описывает его реологическое поведение; компромиссный подход, когда реологические свойства бурового раствора одновременно оценивают показателями, входящими в модель Бингама - Шведова и Оствальда - де Ваале.

Реологические свойства БР В циркуляционной системе скважины скорость сдвига меняется в очень широких пределах: в бурильной колонне от 100 до 500 с-1, в УБТ от 700 до 3000 с-1; в затрубном кольцевом пространстве от 10 до 500 с-1, чаще всего 100 с-1; в насадках долот от 10 000 до 100 000 с-1

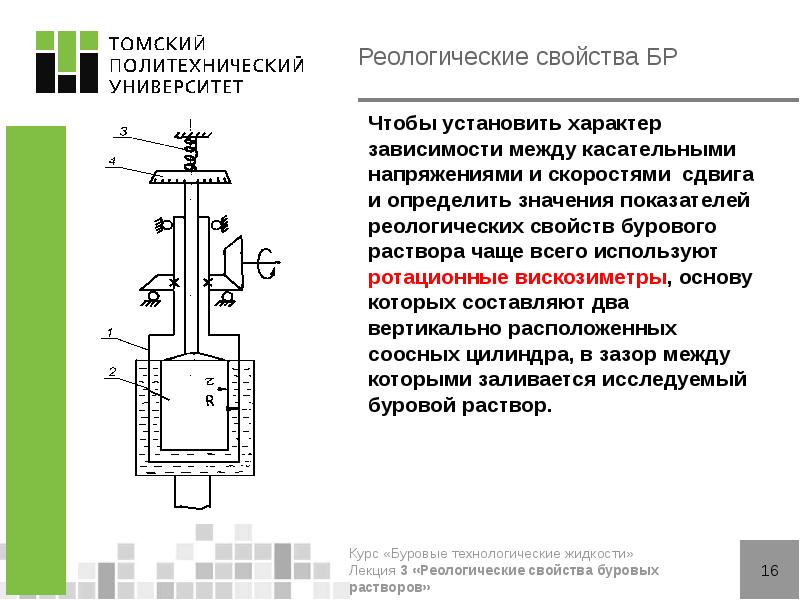

Реологические свойства БР Чтобы установить характер зависимости между касательными напряжениями и скоростями сдвига и определить значения показателей реологических свойств бурового раствора чаще всего используют ротационные вискозиметры, основу которых составляют два вертикально расположенных соосных цилиндра, в зазор между которыми заливается исследуемый буровой раствор.

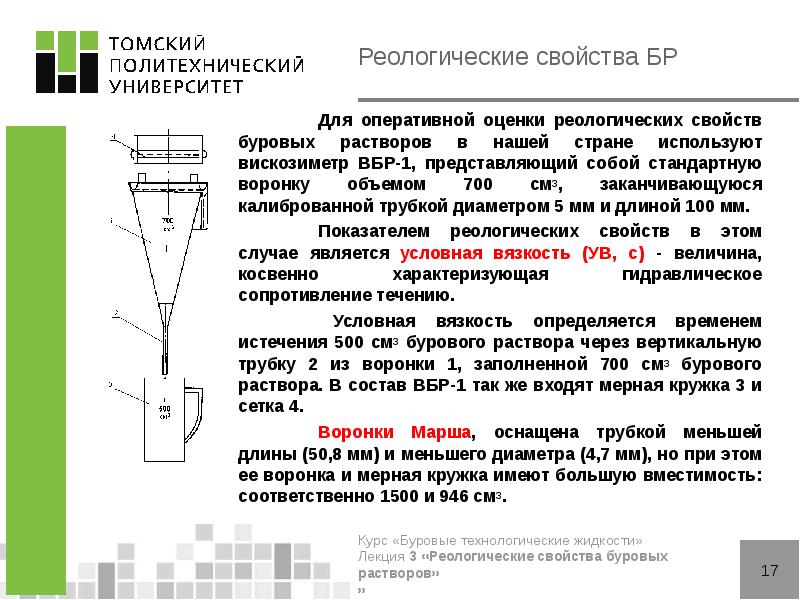

Реологические свойства БР Для оперативной оценки реологических свойств буровых растворов в нашей стране используют вискозиметр ВБР-1, представляющий собой стандартную воронку объемом 700 см3, заканчивающуюся калиброванной трубкой диаметром 5 мм и длиной 100 мм. Показателем реологических свойств в этом случае является условная вязкость (УВ, с) - величина, косвенно характеризующая гидравлическое сопротивление течению. Условная вязкость определяется временем истечения 500 см3 бурового раствора через вертикальную трубку 2 из воронки 1, заполненной 700 см3 бурового раствора. В состав ВБР-1 так же входят мерная кружка 3 и сетка 4. Воронки Марша, оснащена трубкой меньшей длины (50,8 мм) и меньшего диаметра (4,7 мм), но при этом ее воронка и мерная кружка имеют большую вместимость: соответственно 1500 и 946 см3.

Реологические свойства БР В нефтяной промышленности используются следующие термины, связанные с вязкостью и другими реологическими характеристиками буровых растворов (в скобках приведены единицы измерения): Условная вязкость /Funnel viscosity/ (сек/кварта или сек/л) Эффективная вязкость /Effective viscosity/ (сП или мПасек) Кажущаяся вязкость /Apparent viscosity/ (cП или мПасек) Пластическая вязкость /Plastic viscosity/ (сП или мПасек) Предельное динамическое напряжение сдвига /Yield point/ (фунт/100 фут2 или дПа) Коэффициент консистенции /Consistency index/ (дПасn или днсn/см2) Показатель нелинейности /Power Low index/ (безразмерная величина) Вязкость при низкой скорости сдвига /Low-Shear-Rate Viscosity/ (сП или мПасек) Предельное статическое напряжение сдвига /Gel strengths/ (фунт/100 фут2 или дПа).

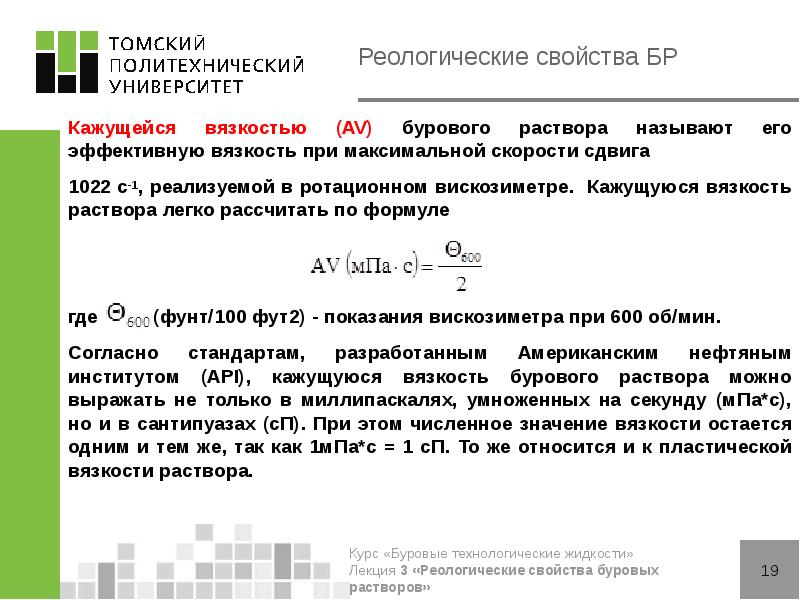

Реологические свойства БР Кажущейся вязкостью (AV) бурового раствора называют его эффективную вязкость при максимальной скорости сдвига 1022 с-1, реализуемой в ротационном вискозиметре. Кажущуюся вязкость раствора легко рассчитать по формуле где (фунт/100 фут2) - показания вискозиметра при 600 об/мин. Согласно стандартам, разработанным Американским нефтяным институтом (API), кажущуюся вязкость бурового раствора можно выражать не только в миллипаскалях, умноженных на секунду (мПа*с), но и в сантипуазах (сП). При этом численное значение вязкости остается одним и тем же, так как 1мПа*с = 1 сП. То же относится и к пластической вязкости раствора.

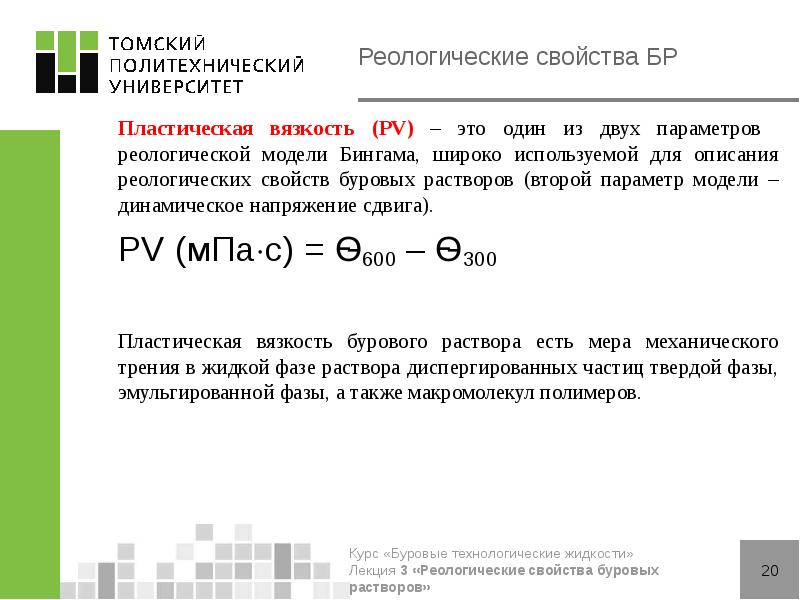

Реологические свойства БР Пластическая вязкость (PV) – это один из двух параметров реологической модели Бингама, широко используемой для описания реологических свойств буровых растворов (второй параметр модели – динамическое напряжение сдвига). PV (мПас) = Ѳ600 – Ѳ300 Пластическая вязкость бурового раствора есть мера механического трения в жидкой фазе раствора диспергированных частиц твердой фазы, эмульгированной фазы, а также макромолекул полимеров.

Реологические свойства БР На величину пластической вязкости влияют: концентрация твёрдой фазы; размер и форма твёрдой фазы; вязкость жидкой фазы; присутствие полимеров с линейным строением макромолекул и достаточно длинной молекулярной цепью; соотношение углеводородная фаза/вода (O/W) или синтетическая основа/вода (S/W) в инвертно-эмульсионных растворах; тип эмульгаторов в инвертно-эмульсионных растворах. Любое увеличение площади поверхности приведет к росту пластической вязкости

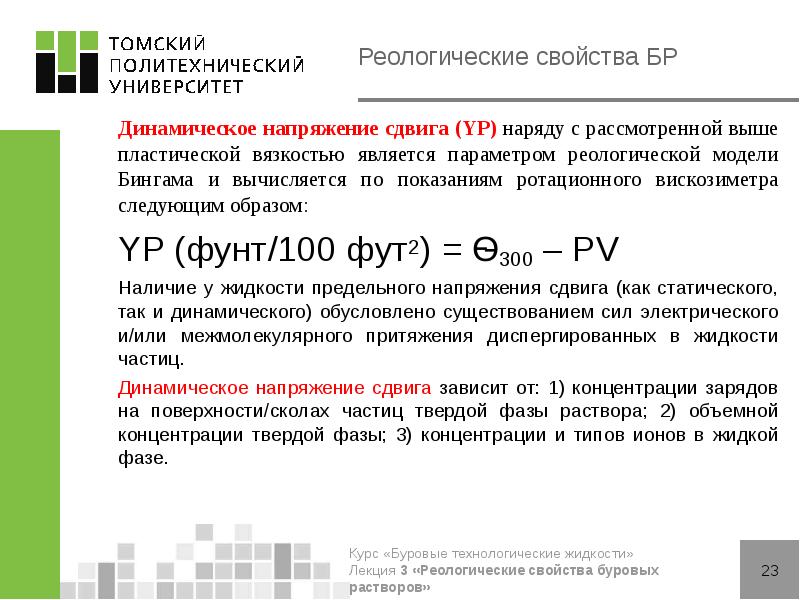

Реологические свойства БР Динамическое напряжение сдвига (YP) наряду с рассмотренной выше пластической вязкостью является параметром реологической модели Бингама и вычисляется по показаниям ротационного вискозиметра следующим образом: YP (фунт/100 фут2) = Ѳ300 – PV Наличие у жидкости предельного напряжения сдвига (как статического, так и динамического) обусловлено существованием сил электрического и/или межмолекулярного притяжения диспергированных в жидкости частиц. Динамическое напряжение сдвига зависит от: 1) концентрации зарядов на поверхности/сколах частиц твердой фазы раствора; 2) объемной концентрации твердой фазы; 3) концентрации и типов ионов в жидкой фазе.

Реологические свойства БР Динамическое напряжение сдвига (YP) наряду с рассмотренной выше пластической вязкостью является параметром реологической модели Бингама и вычисляется по показаниям ротационного вискозиметра следующим образом: YP (фунт/100 фут2) = Ѳ300 – PV Наличие у жидкости предельного напряжения сдвига (как статического, так и динамического) обусловлено существованием сил электрического и/или межмолекулярного притяжения диспергированных в жидкости частиц. Динамическое напряжение сдвига зависит от: 1) концентрации зарядов на поверхности/сколах частиц твердой фазы раствора; 2) объемной концентрации твердой фазы; 3) концентрации и типов ионов в жидкой фазе.

Читайте также: