Рассказать о размерах и структуре мирового земельного фонда кратко

Обновлено: 01.06.2024

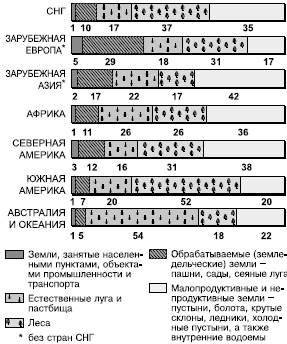

Структура земельного фонда показывает, каким образом используются земельные ресурсы. В ней выделяются сельскохозяйственные земли (обрабатываемые — пашня, сады, засеянные луга и естественные луга и пастбища), лесные земли, земли, занятые населенными пунктами, промышленностью и транспортом, малопродуктивные и непродуктивные земли.

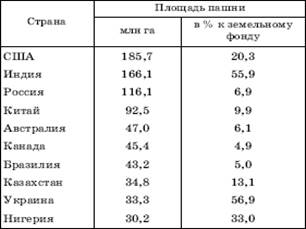

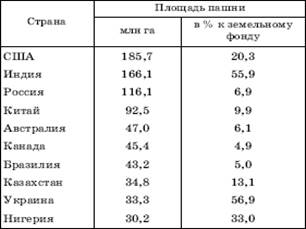

Крупнейшие страны мира по размерам площади пашни:

Рис.3.Табл.2. Крупнейшие страны мира по размерам площади пашни.

Наиболее ценные обрабатываемые земли занимают всего 11% мирового земельного фонда. Такой же показатель характерен для стран СНГ, Африки, Северной Америки. Для Европы этот показатель более высок (29%), а для Австралии и Южной Америки — самый низкий (5% и 7%). Страны мира с наибольшими размерами обрабатываемых земель — США, Индия, Россия, Китай, Канада. Обрабатываемые земли сосредоточены в основном в лесных, лесостепных и степных природных зонах. Естественные луга и пастбища преобладают над пахотными землями везде (в Австралии более чем в 10 раз), кроме зарубежной Европы. Во всем мире в среднем 23% земли используется под пастбища.

Структура земельного фонда планеты постоянно изменяется под влиянием двух противоположных процессов. Один — борьба человечества за расширение земель, пригодных для обитания и сельскохозяйственного использования (освоение залежных земель, мелиорация, осушение, орошение, освоение прибрежных участков морей); другой — ухудшение земель, изъятие их из сельскохозяйственного оборота в результате эрозии, опустынивания, промышленной и транспортной застройки, открытой разработки полезных ископаемых, заболачивания, засоления.

Во многих странах предпринимаются усилия по сохранению земельного фонда и улучшению его структуры. В региональном и глобальном аспекте они все более координируются специализированными органами ООН — ЮНЕСКО, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) и др.

Таблица 3. Структура земельных ресурсов мира, в %

Основные тенденции в планировании использования мировых земельных ресурсов.

Земельные ресурсы мира сокращаются. Во многих странах из-за недостатка пахотных площадей ощущается нехватка продуктов питания. На сегодняшний день всё острее ощущается глобальная продовольственная проблема. Со времени её возникновения ведутся дискуссии о путях ее решения. Многие видят выход в дальнейшем расширении пахотных, пастбищных и рыбопромысловых угодий. Обрабатываемые земли (пашня, сады и плантации) в наши дни занимают 1450 млн. га или всего 11% территории обитаемой суши. Луга и пастбища занимают — 3400 млн. га или 26%. Получается, что использованны еще не все возможные резервы освоения территорий для сельскохозяйственного производства.

Вместе с тем существует немало оценок, свидетельствующих о том, что сами природные факторы довольно сильно ограничивают возможности такого расширения. Было установлено, что на территориях, занимающих в общей сложности 78% всей площади суши (без Антарктиды), для развития земледелия существуют те или иные природные ограничения (табл. 4). Да и из остальных 22% земель 13 отличаются низкой, 6 — средней и лишь 3% — высокой продуктивностью.

Аналогичные подсчеты производили и отечественные ученые. По мнению некоторых, к непродуктивным землям, на которых не может производиться биологическая продукция (ледники, безжизненные пустыни, реки, озера, города, и др.), относятся 54 млн. км2, или более 36% всей площади суши. На долю продуктивных, но не пахотнопригодных земель (тундра, лесотундра, болота, засушливые и полупустынные пастбища, горные леса и др.) приходится 70 млн. км2, или 47% всей площади суши. В результате пахотнопригодные земли занимают территории в 25 млн. км2, составляющие около 17% площади суши.

Ученые продолжают составлять многочисленные расчеты по планированию земель, касающиеся резервных сельскохозяйственных, и прежде всего пахотных угодий. По некоторым оценкам, предельная площадь экономически выгодных для эксплуатации земель составляет 1,5 млрд. га. Это означает, что весь доступный фонд пахотнопригодных земель человечество фактически уже использовало. По другим оценкам, такой фонд значительно больше, он потенциально равен 2,5 млрд. га, и, следовательно, люди могут распахать в будущем еще более 1 млрд. га. В конце ХХ века появились оценки, согласно которым площадь земель, потенциально пригодных для развития земледелия, превышает 3 млрд. га. Это означает, что в резерве есть еще более 1,5 млрд. га земель. Наконец, публиковались некоторые расчеты ФАО, согласно которым площадь потенциально пригодных для обработки земель составляет 3,4 млрд. га. Большинство отечественных специалистов сходятся на том, что реальный мировой резерв пахотнопригодных земель составляет около 1 млрд. га.

Это говорит о том, что лишь относительно малую часть резервных площадей можно ввести в хозяйственный оборот при сравнительно небольших затратах. Освоение же остальных резервных земель, неудобных по рельефу или положению, засушливых, заболоченных или засоленных и т. д., может быть осуществлена только при очень больших капиталовложениях. К тому же надо учитывать и то, что часть вновь осваиваемых земель должна будет компенсировать те потери земельного фонда планеты, которые связаны с его деградацией вследствие развития опустынивания, эрозии, расширения несельскохозяйственных территорий.

| Вид ограничения, препятствующий распашке земель | Площадь, млн. га | Доля от общей земельной площади, % |

| Ледниковое покрытие | 1 490 | 10 |

| Низкие температуры | 2 235 | 15 |

| Сухость климата | 2 533 | 17 |

| Крутизна склонов | 2 682 | 18 |

| Свойства почв: | ||

| маломощность | 1 341 | 9 |

| бедность питательными веществами | 795 | 5 |

| переувлажненность | 596 | 4 |

| Всего | 11672 | 78 |

Таблица 4. Природные факторы, ограничивающие развитие сельскохозяйственного производства.

Планирование освоения новых территорий.

Важную роль в освоении новых земель играет их распределение между экономически развитыми и развивающимися странами. По некоторым современным оценкам, соотношение между ними по этому показателю составляет примерно 1:4. Для расширения пахотных площадей по сравнительно умеренной цене и с использованием имеющихся техники и технологий более подходят земли в районах с умеренным климатом. Что же касается резервных земель в развивающихся странах, то они находятся либо в зоне влажных тропических лесов, либо в зоне саванн, либо в еще менее благоприятных засушливых районах, где необходимы не только большие капиталовложения, но и дополнительное решение некоторых агроклиматических проблем. К тому же общая деградация земель в этой группе стран приняла особенно устрашающие масштабы.

Таблица 5 показывает, что основные площади резервных для освоения земель находятся в Южной Америке и в Африке.

| Регион | Пахотнопригодные земли, млн. га | Освоенные в земледелии, млн. га | Степень освоен-ности, % | Резервы для освоения, млн. га | Доля в мировом резерве, % |

| СНГ | 360 | 230 | 64 | 130 | 13 |

| Европа* | 160 | 140 | 88 | 20 | 2 |

| Азия* | 600 | 460 | 77 | 140 | 14 |

| Африка | 430 | 185 | 43 | 245 | 25 |

| Северная Америка | 380 | 275 | 72 | 105 | 11 |

| Южная Америка | 410 | 140 | 34 | 270 | 27 |

| Австралия | 130 | 50 | 38 | 80 | 8 |

| Весь мир | 2470 | 1 480 | 60 | 990 | 100 |

Таблица 5. Освоенные и резервные земельные ресурсы мира по регионам

В Южной Америке пока освоена только 1/3 пахотнопригодных земель, а довести эту долю можно до 2/3, в первую очередь благодаря Бразилии. Однако освоение таких земель будет сопряжено с очень большими трудностями — как природными (72% их расположено во влажных тропиках, 24 — в субтропиках и лишь 4% — в умеренном поясе), так и социально-экономическими (латифундизм).

В Африке степень освоенности может быть увеличена с 43 до 57%. Основная часть резервных земель, расположенная между 12° с. ш. и 25° ю.ш., имеет среднее годовое количество осадков не менее 800 мм и среднюю годовую температуру не менее 18°С. Эти агроклиматические условия позволяют обеспечить длительный вегетационный период и сбор двух урожаев в год. Но здесь особенно велика деградация почв.

Ресурсы свободных земель в зарубежной Азии значительно меньше. При этом нужно учитывать, что в таких странах, как Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, остров Ява (Индонезия), Центральный Лусон (Филиппины), земли, пригодные для земледелия, еще в 60-е годы 20 века использовались более чем на 90%. Меньше всего резервных для освоения земель сохранилось в Европе.

В начале освоения резервных земель темпы их приращения будут намного отставать от темпов прироста населения. Соответственно, нагрузка на землю будет увеличиваться, а показатели душевой обеспеченности земельными ресурсами начнут снижаться. В наши дни на одного жителя Земли приходится в среднем 0,20 га пахотных земель, а к 2050 г. этот удельный показатель может снизиться до 0,07 га. Следовательно, все зависит не столько от расширения площади обрабатываемых земель, сколько от характера их использования.

11. Пути интенсификации сельскохозяйственного использования земель.

Основные перспективы решения глобальной продовольственной проблемы должны быть связаны не столько с экстенсивным, сколько с интенсивным путем увеличения производства продуктов питания.

Ясно, что интенсификация сельскохозяйственного использования территории заключается прежде всего в механизации, химизации, ирригации, повышении энерговооруженности, использовании более высокоурожайных и болезнеустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, наиболее продуктивных пород скота — всего того, что позволяет увеличить отдачу земледелия и животноводства даже при уменьшении сельскохозяйственных площадей.

Мировой опыт последних десятилетий подтверждает тот факт, что интенсивный путь преобразований в сельском хозяйстве стал главным. Еще в 1960—1980 гг. увеличение производства зерновых в мире на 1/5 происходило вследствие расширения площадей, а на 4/5 — в результате повышения урожайности. В экономически развитых странах эта доля составляла 86% (в Западной Европе — 100), а в развивающихся — 77 (в Африке и Латинской Америке 46—48%).

Однако при оценке возможностей интенсивного пути развития нужно иметь в виду и то, что потенциал некоторых традиционных путей интенсификации уже в значительной мере исчерпан. Это относится и к механизации, и к электрификации, и к химизации, и к ирригации.

До недавнего времени этот важный резерв интенсификации земледелия использовали широко, причем и в развитых, и в развивающихся странах. Это подтверждается данными о динамике орошаемых площадей. В 1900 г. в мире орошалось всего 40 млн. га, а к 1950 г. площадь таких земель увеличилась до 95 млн. га. Еще показательнее следующие цифры: в 1960 г. — 135 млн. га, в 1970 г. — 170 млн., в 1980 г. — 210 млн., в 1990 г. — 230 млн., в 2005 г. — 250 млн. га. Сегодня орошаемые земли занимают около 19% всех обрабатываемых земель, но дают до 1/3 общей продукции земледелия. На Азию приходится свыше 60%, на СНГ и Северную Америку — примерно по 10, на Европу — около 7% таких земель. По показателю доли орошаемых земель в общей площади пашни (30%) впереди также стоит Азия.

Наибольший прирост орошаемых земель наблюдался в 50—70-е годы, когда орошаемые площади увеличились в два с лишним раза, прежде всего благодаря сооружению более чем 90 крупных плотин и водохранилищ в разных районах мира. Но начиная с 80-х годов прирост орошаемых площадей резко замедлился — по причине увеличения удельных капиталовложений, а в некоторых странах также из-за ограниченности водных ресурсов и изменения уровня грунтовых вод, из-за отказа от строительства русловых плотин. Например, сокращение орошаемых площадей произошло в США, Китае. Имела место и потеря орошаемых площадей из-за неудовлетворительного их использования.

Расскажите о размерах и структуре мирового земельного фонда.

Размеры мирового земельного фонда велики, в числовом значении они составляют тринадцать с половиной млрд га. Это земли совершенно разного назначения. Однако на планете не так много плодородной сельскохозяйственной земли, благодаря которой можно обеспечивать питанием население планеты. На долю этих земель приходится 37% от общего числа. Большие территории занимают леса, на их часть приходится немногим более 30%. Есть еще прочие земли, на которых возведены здания и множество других объектов. К этому же разделу относятся пустыни, высокогорья и ледники, - все это занимает такую же площадь, как и леса.

В условиях обострения проблем рационального природопользования, изменения климата и устойчивого развития ценность земельных, водных, лесных и рекреационных ресурсов возрастает.

Земельные ресурсы. Земельные ресурсы — это площадь суши или земельный фонд мира. Часть ее не имеет почвенного покрова (например, ледники) и поэтому не может быть базой для производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Общий земельный фонд мира (площадь суши за вычетом ледников Арктики и Антарктики) равен 13,2 млрд га, или более 26% всей площади нашей планеты.

Структура земельного фонда, с точки зрения развития сельского хозяйства, выглядит не самым лучшим образом. Так, на обрабатываемые земли (пашня, сады, плантации) приходится 11%, на луга и пастбища — еще 26%, а остальное занимают леса и кустарники — 32%, земли под населенными пунктами, объектами промышленности и транспорта — 3%, малопродуктивные и непродуктивные земли (болота, пустыни и территории с экстремальными климатическими изотермами) — 28%.

Таким образом, сельскохозяйственные угодья (пашня, сады, плантации, луга и пастбища) составляют лишь 36% земельного фонда (4,8 млрд га), и их увеличение в последние годы хоть и продолжается, но медленно. По величине сельскохозяйственных угодий среди стран мира выделяются Китай, Австралия, США, Канада, Россия. В структуре сельскохозяйственных угодий площадь пашни составляет 28% (1,3 млрд га), пастбищ — 70% (3,3 млрд га), многолетних насаждений — 2%.

По мере роста населения обеспеченность сельскохозяйственными землями снижается: если в 1980 г. на душу населения мира приходилось 0,3 га пашни, то в 2018 г. — 0,20 га. В Северной Америке на душу населения приходится 0, 60 га пахотной земли, Западной Европе — 0,25 га, зарубежной Азии — 0,13 га, Южной Америке — 0,35 га, Африке — 0,22 га.

Уменьшение земельных ресурсов как общемировая тенденция происходит за счет отторжения продуктивных земель под предприятия, города и другие населенные пункты, развития транспортной сети. Огромные площади возделываемых земель утрачиваются в результате эрозии, засоления, заболачивания, опустынивания, физической и химической деградации. По данным ФАО, общая площадь потенциально пригодных земель для земледелия в мире составляет около 3,2 млрд га. Однако для включения в сельскохозяйственное производство этого резерва требуется колоссальное вложение труда и финансовых средств.

В развитых странах преобладает частное землевладение. Большая часть земельного фонда находится в руках крупных землевладельцев (фермеров и компаний) или сдается им в аренду. Для развивающихся стран характерно разнообразие форм земельных отношений. Это и крупное помещичье землевладение, частное, иностранное, общинные земли, арендованные, имеются малоземельные и безземельные крестьянские хозяйства. В целом в мире доминирует частная форма землевладения, однако значительная доля крестьянских хозяйств (27%) не имеет собственной земли и вынуждена ее арендовать.

Водные ресурсы. Вода является необходимым условием существования всех живых организмов. С использованием водных ресурсов связана не только жизнь, но и хозяйственная деятельность человека.

Из общего количества воды на земле столь нужная для человечества пресная вода составляет 2,5% общего объема гидросферы (водной оболочки земли, представляющей собой совокупность морей, океанов, поверхностных вод суши, подземных вод, льдов, снегов Антарктиды и Арктики, атмосферных вод), или примерно 35 млн м 3 , что превышает нынешние потребности человечества более чем в 10 тыс. раз, а остальные 97,5% объема гидросферы составляют воды Мирового океана и соленые воды поверхностных и подземных озер.

Распределение пресной воды по земному шару крайне неравномерно. Более 1,2 млрд человек живет в условиях физической нехватки воды. В Европе и Азии, где проживает 70% населения мира, сосредоточено лишь 39% речных вод. Многие страны находятся на грани кризиса по степени обеспеченности водными ресурсами, например страны Африки, Ближнего Востока, некоторые районы Китая и Индии, малые островные государства. Одновременно выделяются страны с высокой степенью обеспеченности, в числе которых и Россия.

По ресурсам поверхностных вод ведущее место в мире занимает Россия. Средний суммарный сток рек составляет 4262 км 3 , что составляет 13% общемирового годового речного стока. Эксплуатационные ресурсы подземных вод составляют 230 км 3 в год. В целом в России на одного жителя приходится 31,9 тыс. м 3 пресной воды в год. Тем не менее и в России ряд регионов испытывают нехватку пресной воды (Поволжье, Центрально-Черноземный район, Северный Кавказ, Уральский, Центральный районы), так как ее запасы сосредоточены на европейском севере, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Водные ресурсы играют важную роль в развитии мирового энергетического хозяйства. Мировой гидроэнергетический потенциал оценивается в 10 трлн кВт ч возможной выработки электроэнергии. Около ½ этого потенциала приходится на шесть стран мира: Китай, Россию, США, ДР Конго, Канаду, Бразилию.

Лесные ресурсы. Одним из наиболее важных видов биологических ресурсов являются лесные. Как и все остальные биологические ресурсы, они относятся к исчерпаемым, но возобновляем природным ресурсам. Лесные ресурсы оцениваются по размерам лесной площади, запасам древесины на корню, лесистости.

Среднемировая обеспеченность лесными ресурсами составляет 0,54 га на душу населения, и эта цифра также постоянно сокращается главным образом за счет антропогенного обезлесения. Самая высокая обеспеченность лесными ресурсами (как и водными) — в экваториальных странах и северных странах умеренного пояса: в Суринаме — 36 га на душу населения, в Венесуэле — 11 га, в Бразилии — 2,9 га, в Австралии — 6,7 га, в России — 5,6 га, в Финляндии — 5 га, в Канаде — 16 га на душу населения. И наоборот, в тропических странах и южных странах умеренного пояса обеспеченность лесом намного ниже и составляет менее 0,1 га на человека.

Общая лесная площадь составляет в мире 3,4 млрд га, т.е. около 30% земной суши. Однако только за последние 200 лет лесные площади уменьшились вдвое и продолжают сокращаться со скоростью 25 млн га, или на 0,6% в год, причем наиболее интенсивно сокращаются тропические леса южного лесного пояса. Так, Латинская Америка и Азия уже потеряли 40% вечнозеленых тропических лесов, а Африка — 5%. Вместе с тем, несмотря на интенсивную эксплуатацию лесов северного пояса в США, Канаде, Скандинавских странах благодаря работам по лесовосстановлению и лесоразведению общая площадь лесов в них за последние десятилетия не уменьшилась.

Запасы древесины на корню в мире составляют примерно 350 млрд м 3 . Россия занимает первое место по запасам древесины в мире — 26% мировых, в том числе она обладает почти половиной мировых запасов древесных хвойных пород. Ежегодный прирост древесины, определяющий эксплуатацию лесов без подрыва их воспроизводства, составляет, по оценке, от 7 до 10 млрд м 3 . В первом десятилетии нашего века объем заготовок древесины составил 3,5 млрд м 3 в год (включая нелегальную вырубку), т.е. объем заготовок был ниже годового прироста древесины.

Показатель лесистости территории — это отношение площади лесов к общей территории страны. Россия по этому показателю лишь занимает 21 место в мире из-за большой площади тундры и степей.

Рекреационные ресурсы. Под рекреационными ресурсами понимают природные компоненты и антропогенные объекты, обладающие уникальностью, исторической, художественной и эстетической ценностью, целебно-оздоровительной значимостью, предназначенные для организации различных видов отдыха, туризма и лечения. Они подразделяются на природные и антропогенные рекреационные ресурсы. Среди природных рекреационных ресурсов выделяются геологические и геоморфологические, гидрологические, климатические, энергетические, биологические, ландшафтные ресурсы.

К гидрологическим рекреационным ресурсам относят все типы поверхностных и подземных вод, обладающим рекреационными свойствами: озеро Байкал, водопады Анхель в Венесуэле, Игуасу в Аргентине и Бразилии, Ниагарский в США и Канаде, Мертвое море в Израиле и Иордании, каскад горячих горных озер Памуккале в Турции, ледник Федченко и Медвежий на Памире, долины гейзеров на Камчатке, в Чили, в Исландии, временно текущие реки на Памире.

К климатическим рекреационным ресурсам относят все курорты мира (приморские, горные, степные, лесные, пустынные, пещерные) и даже некоторые места с экстремальными свойствами климата и погоды (самое холодное место на Земле, самое ветреное, самое влажное, самое жаркое).

Рекреационные ресурсы антропогенного происхождения можно подразделить на материальные (воплощенные в памятниках архитектуры, музеях, дворцово-парковых ансамблях и т.д.) и духовные, нашедшие отражение в науке, образовании, литературе, народном быте и т.д. Это многочисленные музеи мирового значения, памятники истории и культуры России, европейских стран, Китая, Индии, Японии, Ирана, Мексики, Перу, Египта.

Особо следует отметить объекты всемирного наследия человечества. В 1972 году ЮНЕСКО приняла Конвенцию о всемирном природном и культурном наследии и стала составлять список объектов Всемирного наследия. В настоящее время в составленном на ее основе списке 911 объектов наследия, в том числе 704 объекта культурного наследия, 180 — природного наследия и 27 — смешанного наследия.

Земля – универсальный природный ресурс, без которого практически не может существовать ни одна отрасль хозяйственной деятельности человека – ни промышленность, ни транспорт, ни тем более земледелие и животноводство. По сравнению с другими видами природных ресурсов земельные ресурсы обладают некоторыми особенностями. Во-первых, их практически нельзя перемещать с места на место. Во-вторых, они исчерпаемы и к тому же обычно ограничены пределами определенной территории (район, страна и т. д.). В-третьих, несмотря на широкий многоцелевой характер использования, в каждый определенный момент времени тот или иной участок земли может быть занят либо под застройку, либо под пашню, пастбище, рекреацию и т. д.

Особую ценность для людей представляет самый верхний слой земли – почва, которая обладает плодородием, способностью производить биомассу; к тому же это плодородие может быть не только естественным, но и искусственным, т. е. поддерживаемым людьми.

РАЗМЕРЫ И СТРУКТУРА МИРОВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА

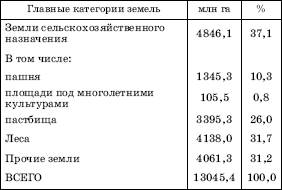

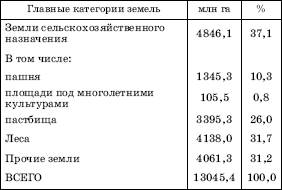

Первое и самое общее представление о земельных ресурсах дает понятие о земельном фонде. Под земельным фондом понимают совокупность всех земель в пределах той или иной территории (от небольшой по площади местности до всей земной суши), подразделяемую по типу хозяйственного использования. При более широком подходе весь земельный фонд планеты обычно оценивают в 149 млн. км 2 , или 14,9 млрд. га, что соответствует всей площади суши. Но в большинстве источников его оценивают в 130–135 млн. км 2 , или 13–13,5 млрд. га, вычитая из первого показателя площадь Антарктиды и Гренландии. Наиболее достоверные оценки такого рода принадлежат специализированному органу ООН – ФАО, по данным которого составлена таблица 10.

Анализ таблицы 10 дает возможность познакомиться не только с размерами, но и со структурой мирового земельного фонда. При этом можно сделать некоторые важные выводы.

Во-первых, вывод о том, что земли сельскохозяйственного назначения занимают всего 37 % мирового земельного фонда. В том числе на наиболее ценные земли под пашней и многолетними культурами, которые обеспечивают поставку 88 % необходимых людям продуктов питания, приходится лишь 11°%. Конечно, немалую роль играют и пастбища (к ним относят естественные и улучшенные пастбища и луга, посевы, используемые для выпаса). Однако при площади, почти в два с половиной раза превышающей площадь пашни, они дают только 10 % всей мировой сельскохозяйственной продукции.

Во-вторых, вывод о том, что лесные земли занимают почти 32 % всей площади мирового земельного фонда. Конечно, значение этих земель – прежде всего климатообразующее, водоохранное, лесохозяйственное – очень велико. Однако в снабжении населения продуктами питания (в результате охоты, рыболовства, выпаса скота, звероводства, сбора грибов, ягод и т. д.) роль их можно оценить как сугубо вспомогательную.

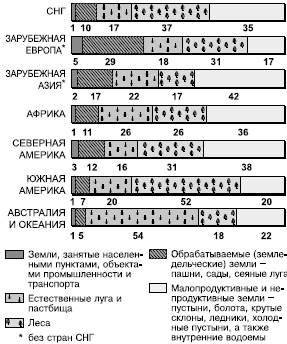

Рис. 5. Структура мирового земельного фонда по крупным регионам (доля в %)

Для географических исследований большой интерес представляет изучение структуры земельного фонда не только всего мира, но и отдельных его крупных регионов. Показанная на рисунке 5 она дает богатый материал для сравнения. Вполне закономерно, например, что доля земель, занятых под жилую, промышленную, транспортную застройку, да и обрабатываемых земель наиболее велика в зарубежной Европе – одном из главных регионов мировой цивилизации. Также вполне естественно, что доля пастбищ особенно велика в структуре земельного фонда в Австралии, доля лесов– в Южной Америке, а доля малопродуктивных и непродуктивных земель – в Азии.

Разумеется, еще большие различия можно обнаружить при сравнении размеров и структуры земельного фонда отдельных стран. Наибольший интерес в этом отношении представляют пахотные земли. Страны, располагающие наибольшей площадью пахотных земель, показаны в таблице 11. Она же дает наглядное представление о том, сколь существенно эти страны различаются по показателю доли пашни в общем земельном фонде.

Таблица 11

ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ СТРАН ПО РАЗМЕРАМ ПЛОЩАДИ ПАШНИ

По площади пастбищ на мировом фоне особенно выделяются Австралия (414 млн. га), Китай (400 млн.), США (240 млн.), Казахстан (187 млн.), Бразилия (185 млн.), Аргентина (142 млн. га). Но в структуре земельного фонда доля пастбищ особенно велика в Казахстане (70 %), Австралии и Аргентине (50–55 %), а из стран, не попавших в первую десятку, – в Монголии (75 %).

По площади прочих земель внеконкурентное первое место в мире принадлежит России (700 млн. га). За ней следуют Канада (355 млн. га), Китай (307 млн.), Алжир (195 млн.), США (193 млн.) и Ливия (159 млн. га). Но по доле таких земель в земельном фонде впереди всех стоят расположенные в пределах Сахары Ливия (91 %) и Алжир (82 %).

С характеристикой структуры и размеров земельного фонда непосредственно связан еще один очень важный вопрос – об обеспеченности земельными ресурсами. Показатель такой обеспеченности рассчитывается в гектарах на душу населения.

Нетрудно подсчитать, что в 2007 г. при общей численности населения земного шара, превысившей 6,6 млрд. человек, и мировом земельном фонде (округленно) в 13 млрд. га, этот показатель составляет 2,0 га. Но при таком среднем показателе между отдельными крупными регионами, должны существовать различия. Статистика свидетельствует о том, что по душевой обеспеченности земельными ресурсами резко выделяется огромная по территории, но сравнительно малонаселенная Австралия (30 га на 1 человека). За ней следуют СНГ (8,0 га на 1 человека), Южная Америка (5,3), Северная Америка (4,5), Африка (1,25), зарубежная Европа (0,9) и зарубежная Азия (0,8 га на 1 человека). Из отдельных стран, помимо Австралии, наиболее высоким уровнем землеобеспеченности отличаются, например, Россия (11,4 га на 1 человека), Бразилия (5,2), Демократическая Республика Конго (4,8), США (3,4), Аргентина (3,1), Иран (2,3 га на 1 человека).

Однако при всей важности показателя удельной землеобеспеченности еще важнее показатель обеспеченности пахотными землями. Для всего мира он ныне составляет в среднем 0,20 га на 1 человека. Из отдельных регионов и по этому показателю выделяются Австралия и Океания (1,8 га на 1 человека), затем идут СНГ (0,8), Северная Америка (0,6), Южная Америка (0,35), зарубежная Европа (0,25), Африка (0,22) и зарубежная Азия (0,13 га на 1 человека). Что же касается отдельных стран, то различия между ними (на отдельных примерах) показывает таблица 12.

Таблица 12

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПАШНЕЙ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ

Отдельно приведем некоторые данные о земельном фонде России. В целом он составляет 1709 млн. га, из которых около 1100 млн. га находятся в зоне вечной мерзлоты. В конце 1990-х гг. в структуре этого фонда на сельскохозяйственные угодья приходилось 13 % (в том числе на пашню– 7,5 %), на лесные– 61 %, на земли под жилой, промышленной и транспортной застройкой – 2,2 %.

На протяжении уже многих столетий, если не тысячелетий, человечество стремится увеличить площади обрабатываемых – прежде всего пахотных – земель, сводя для этого леса, распахивая луга и пастбища, орошая сухие степи и пустыни и т. д. Иными словами, ведется наступление на так называемые прочие земли. На этом пути есть немалые успехи. Так, только в 1900–1990 гг. общая площадь сельскохозяйственных земель в мире удвоилась. Однако численность населения растет быстрее, и это уже само по себе предопределяет тенденцию к сокращению удельной обеспеченности пахотными землями: если в 1950 г. мировой показатель ее составлял 0,48 га на 1 человека, в 1990 г. – 0,28, то в 2005 г. – около 0,20 га на 1 человека.

Но это только одна причина снижения обеспеченности из расчета на душу населения. Другая же заключается в растущей деградации земель, почвенного покрова.

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ТЕМА 3.2 ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мировой земельный фонд

Земля – универсальный природный ресурс, без которого практически не может существовать ни одна отрасль хозяйственной деятельности человека – ни промышленность, ни транспорт, ни тем более земледелие и животноводство. По сравнению с другими видами природных ресурсов земельные ресурсы обладают некоторыми особенностями. Во-первых, их практически нельзя перемещать с места на место. Во-вторых, они исчерпаемы и к тому же обычно ограничены пределами определенной территории (район, страна и т. д.). В-третьих, несмотря на широкий многоцелевой характер использования, в каждый определенный момент времени тот или иной участок земли может быть занят либо под застройку, либо под пашню, пастбище, рекреацию и т. д.

Особую ценность для людей представляет самый верхний слой земли – почва, которая обладает плодородием, способностью производить биомассу; к тому же это плодородие может быть не только естественным, но и искусственным, т. е. поддерживаемым людьми.

РАЗМЕРЫ И СТРУКТУРА МИРОВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА

Первое и самое общее представление о земельных ресурсах дает понятие о земельном фонде. Под земельным фондом понимают совокупность всех земель в пределах той или иной территории (от небольшой по площади местности до всей земной суши), подразделяемую по типу хозяйственного использования. При более широком подходе весь земельный фонд планеты обычно оценивают в 149 млн. км 2 , или 14,9 млрд. га, что соответствует всей площади суши. Но в большинстве источников его оценивают в 130–135 млн. км 2 , или 13–13,5 млрд. га, вычитая из первого показателя площадь Антарктиды и Гренландии. Наиболее достоверные оценки такого рода принадлежат специализированному органу ООН – ФАО, по данным которого составлена таблица 10.

Анализ таблицы 10 дает возможность познакомиться не только с размерами, но и со структурой мирового земельного фонда. При этом можно сделать некоторые важные выводы.

Во-первых, вывод о том, что земли сельскохозяйственного назначения занимают всего 37 % мирового земельного фонда. В том числе на наиболее ценные земли под пашней и многолетними культурами, которые обеспечивают поставку 88 % необходимых людям продуктов питания, приходится лишь 11°%. Конечно, немалую роль играют и пастбища (к ним относят естественные и улучшенные пастбища и луга, посевы, используемые для выпаса). Однако при площади, почти в два с половиной раза превышающей площадь пашни, они дают только 10 % всей мировой сельскохозяйственной продукции.

Во-вторых, вывод о том, что лесные земли занимают почти 32 % всей площади мирового земельного фонда. Конечно, значение этих земель – прежде всего климатообразующее, водоохранное, лесохозяйственное – очень велико. Однако в снабжении населения продуктами питания (в результате охоты, рыболовства, выпаса скота, звероводства, сбора грибов, ягод и т. д.) роль их можно оценить как сугубо вспомогательную.

Рис. 5. Структура мирового земельного фонда по крупным регионам (доля в %)

Для географических исследований большой интерес представляет изучение структуры земельного фонда не только всего мира, но и отдельных его крупных регионов. Показанная на рисунке 5 она дает богатый материал для сравнения. Вполне закономерно, например, что доля земель, занятых под жилую, промышленную, транспортную застройку, да и обрабатываемых земель наиболее велика в зарубежной Европе – одном из главных регионов мировой цивилизации. Также вполне естественно, что доля пастбищ особенно велика в структуре земельного фонда в Австралии, доля лесов– в Южной Америке, а доля малопродуктивных и непродуктивных земель – в Азии.

Разумеется, еще большие различия можно обнаружить при сравнении размеров и структуры земельного фонда отдельных стран. Наибольший интерес в этом отношении представляют пахотные земли. Страны, располагающие наибольшей площадью пахотных земель, показаны в таблице 11. Она же дает наглядное представление о том, сколь существенно эти страны различаются по показателю доли пашни в общем земельном фонде.

Таблица 11

ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ СТРАН ПО РАЗМЕРАМ ПЛОЩАДИ ПАШНИ

По площади пастбищ на мировом фоне особенно выделяются Австралия (414 млн. га), Китай (400 млн.), США (240 млн.), Казахстан (187 млн.), Бразилия (185 млн.), Аргентина (142 млн. га). Но в структуре земельного фонда доля пастбищ особенно велика в Казахстане (70 %), Австралии и Аргентине (50–55 %), а из стран, не попавших в первую десятку, – в Монголии (75 %).

По площади прочих земель внеконкурентное первое место в мире принадлежит России (700 млн. га). За ней следуют Канада (355 млн. га), Китай (307 млн.), Алжир (195 млн.), США (193 млн.) и Ливия (159 млн. га). Но по доле таких земель в земельном фонде впереди всех стоят расположенные в пределах Сахары Ливия (91 %) и Алжир (82 %).

С характеристикой структуры и размеров земельного фонда непосредственно связан еще один очень важный вопрос – об обеспеченности земельными ресурсами. Показатель такой обеспеченности рассчитывается в гектарах на душу населения.

Нетрудно подсчитать, что в 2007 г. при общей численности населения земного шара, превысившей 6,6 млрд. человек, и мировом земельном фонде (округленно) в 13 млрд. га, этот показатель составляет 2,0 га. Но при таком среднем показателе между отдельными крупными регионами, должны существовать различия. Статистика свидетельствует о том, что по душевой обеспеченности земельными ресурсами резко выделяется огромная по территории, но сравнительно малонаселенная Австралия (30 га на 1 человека). За ней следуют СНГ (8,0 га на 1 человека), Южная Америка (5,3), Северная Америка (4,5), Африка (1,25), зарубежная Европа (0,9) и зарубежная Азия (0,8 га на 1 человека). Из отдельных стран, помимо Австралии, наиболее высоким уровнем землеобеспеченности отличаются, например, Россия (11,4 га на 1 человека), Бразилия (5,2), Демократическая Республика Конго (4,8), США (3,4), Аргентина (3,1), Иран (2,3 га на 1 человека).

Однако при всей важности показателя удельной землеобеспеченности еще важнее показатель обеспеченности пахотными землями. Для всего мира он ныне составляет в среднем 0,20 га на 1 человека. Из отдельных регионов и по этому показателю выделяются Австралия и Океания (1,8 га на 1 человека), затем идут СНГ (0,8), Северная Америка (0,6), Южная Америка (0,35), зарубежная Европа (0,25), Африка (0,22) и зарубежная Азия (0,13 га на 1 человека). Что же касается отдельных стран, то различия между ними (на отдельных примерах) показывает таблица 12.

Таблица 12

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПАШНЕЙ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ

Отдельно приведем некоторые данные о земельном фонде России. В целом он составляет 1709 млн. га, из которых около 1100 млн. га находятся в зоне вечной мерзлоты. В конце 1990-х гг. в структуре этого фонда на сельскохозяйственные угодья приходилось 13 % (в том числе на пашню– 7,5 %), на лесные– 61 %, на земли под жилой, промышленной и транспортной застройкой – 2,2 %.

На протяжении уже многих столетий, если не тысячелетий, человечество стремится увеличить площади обрабатываемых – прежде всего пахотных – земель, сводя для этого леса, распахивая луга и пастбища, орошая сухие степи и пустыни и т. д. Иными словами, ведется наступление на так называемые прочие земли. На этом пути есть немалые успехи. Так, только в 1900–1990 гг. общая площадь сельскохозяйственных земель в мире удвоилась. Однако численность населения растет быстрее, и это уже само по себе предопределяет тенденцию к сокращению удельной обеспеченности пахотными землями: если в 1950 г. мировой показатель ее составлял 0,48 га на 1 человека, в 1990 г. – 0,28, то в 2005 г. – около 0,20 га на 1 человека.

Но это только одна причина снижения обеспеченности из расчета на душу населения. Другая же заключается в растущей деградации земель, почвенного покрова.

Обеспеченность населения планеты земельными ресурсами зависит от земельного фонда мира. Земельный фонд представляет собой совокупность всех земель, различающихся по типу хозяйственного использования в пределах определенной территории (от небольшой до всей земной поверхности планеты). Общая площадь земной поверхности составляет около 51 млрд га, а весь земельный фонд территории Земли – 149 млн км 2 , или 14,9 млрд га, что соответствует всей площади суши. За исключением Антарктиды и Гренландии, в распоряжении человека находится только 13,4 млрд га – 26 % площади поверхности Земли. Вся остальная территория нашей планеты (более 70 %) расположена под водой.

Структура земельного фонда показывает, каким образом используются земельные ресурсы. В ней выделяются сельскохозяйственные земли (обрабатываемые – пашня, сады, засеянные луга, естественные луга и пастбища), лесные земли, земли, занятые населенными пунктами, промышленностью и транспортом, малопродуктивные и непродуктивные земли (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Общий баланс земель мира

Обеспеченность человечества земельными ресурсами определяется мировым земельным фондом. Из отдельных крупных регионов наибольшим земельным фондом обладают Африка (30 млн км 2 ) и Азия (27,7 млн км 2 ), а самым маленьким – Европа (5,1 млн км 2 ) и Австралия с Океанией (8,5 млн км 2 ).

Если рассматривать обеспеченность регионов земельными ресурсами из расчета на душу населения, то результат будет противоположным: на каждого жителя малонаселенной Австралии приходится 37 га земли (максимальный показатель), а на жителя Азии только 1,4 га – приблизительно столько же, сколько в Европе (табл. 2.2).

Таблица 2.2. Площадь земельных ресурсов в регионах мира (1990)

Источник: [22, с.45].

Наиболее ценные обрабатываемые земли занимают всего 11 % мирового земельного фонда. Такой же показатель характерен для СНГ, Африки, Северной Америки; в зарубежной Европе он заметно выше (29 %), а в Австралии и Южной Америке – ниже (5 % и 7 % соответственно). Обрабатываемые земли сосредоточены в основном в лесных, лесостепных и степных природных зонах. Естественные луга и пастбища преобладают над обрабатываемыми землями везде (в Австралии более чем в 10 раз), кроме зарубежной Европы. Во всем мире в среднем 23 % земли используется под пастбища.

Наибольшей эффективной территорией, пригодной для хозяйственного освоения, располагают Бразилия, США, Австралия, Китай и Россия (рис. 2.2).

Структура земельного фонда планеты постоянно изменяется под влиянием двух разнонаправленных процессов. Первый – борьба человечества за расширение земель, пригодных для обитания и сельскохозяйственного использования (освоение залежных земель и прибрежных участков морей, мелиорация, осушение, орошение), второй – ухудшение земель, изъятие их из сельскохозяйственного оборота в результате эрозии, опустынивания, промышленной и транспортной застройки, открытой разработки полезных ископаемых, заболачивания, засоления.

Во многих странах предпринимаются усилия по сохранению земельного фонда и улучшению его структуры. В региональном и глобальном аспекте они во всё большем масштабе координируются специализированными органами ООН – ЮНЕСКО, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) и др.

Для географических исследований существенный интерес представляет изучение структуры земельного фонда не только всего мира, но и отдельных его крупных регионов. Вполне закономерно, что доля земель, занятых под жилую, промышленную, транспортную застройку, да и обрабатываемых земель, наиболее значительна в зарубежной Европе – одном из главных регионов мировой цивилизации. Также вполне естественно, что доля пастбищ особенно велика в структуре земельного фонда Австралии, доля лесов – в Южной Америке, а доля малопродуктивных и непродуктивных земель – в Азии.

Разумеется, еще большие различия можно обнаружить при сопоставлении размеров и структуры земельного фонда отдельных стран. Особый интерес в этом отношении представляют пахотные земли. Наибольшей площадью пахотных земель располагают такие страны, как США, Индия и Россия (рис. 2.3).

«По площади пастбищ на мировом фоне особенно выделяются Австралия (414 млн га), Китай (400 млн га), США (240 млн га), Казахстан (187 млн га), Бразилия (185 млн га), Аргентина (142 млн га). Доля пастбищ в структуре земельного фонда наиболее велика в Казахстане (70 %), Австралии и Аргентине (50–55 %), а из стран, не попавших по этому показателю в первую десятку, – в Монголии (75 %).

По площади прочих земель внеконкурентное первое место в мире принадлежит России (700 млн га). За ней следуют Канада (355 млн га), Китай (307 млн га), Алжир (195 млн га), США (193 млн га) и Ливия (159 млн га). По доле таких земель в земельном фонде впереди всех оказываются расположенные в пределах Сахары Ливия (91 %) и Алжир (82 %).

Рис. 2.3. Крупнейшие страны мира по размерам площади пашни, млн га [24, с. 65]

С характеристикой структуры и размеров земельного фонда непосредственно связан еще один очень важный вопрос – обеспеченность земельными ресурсами. Показатель такой обеспеченности рассчитывается в гектарах на душу населения. Нетрудно подсчитать, что в 2007 г. при общей численности населения земного шара, превысившей 6,6 млрд человек, и мировом земельном фонде, равном (округленно) 13 млрд га, этот показатель составил 2,0 га. Но при таком среднем показателе между отдельными крупными регионами должны существовать значительные различия. Статистика свидетельствует о том, что по душевой обеспеченности земельными ресурсами резко выделяется огромная по территории, но сравнительно малонаселенная Австралия (30 га/чел.). За ней следуют страны СНГ (8,0 га/чел.), Южная Америка (5,3), Северная Америка (4,5), Африка (1,25), зарубежная Европа (0,9) и зарубежная Азия (0,8 га/чел.). Из отдельных стран, помимо Австралии, наиболее высоким уровнем землеобеспеченности отличаются Россия (11,4 га/чел.), Бразилия (5,2), Демократическая Республика Конго (4,8), США (3,4), Аргентина (3,1), Иран (2,3 га/чел.).

Таблица 2.3. Обеспеченность пашней в некоторых странах

Источник: [25, с. 35].

В конце 2015 г. в России пашня занимала около 7,0 % сельскохозяйственных угодий, причем на душу населения приходилось 0,88 га пашни.

На протяжении уже многих столетий, если не тысячелетий, человечество стремится увеличить площади обрабатываемых (прежде всего пахотных) земель, сводя для этого леса, распахивая луга и пастбища, орошая сухие степи и пустыни и т. д. Иными словами, ведется наступление на так называемые прочие земли. На этом пути есть немалые успехи. Так, только в 1900–1990 гг. общая площадь сельскохозяйственных земель в мире удвоилась. Однако численность населения растет быстрее, что уже само по себе предопределяет тенденцию к сокращению удельной обеспеченности пахотными землями: если в 1950 г. мировой показатель ее составлял 0,48 га/ чел., в 1990 г. – 0,28 га/чел„то в 2005 г. – всего лишь 0,20 га/чел. [25].

Но это только одна причина снижения обеспеченности пахотной землей в расчете на душу населения. Другая же заключается в растущей деградации земель почвенного покрова.

Читайте также: