Проводящий путь зрительного анализатора анатомия кратко

Обновлено: 24.06.2024

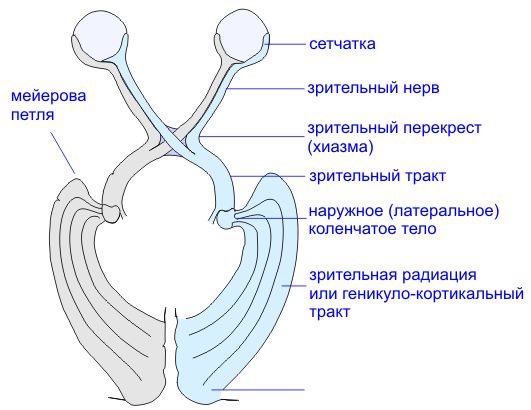

Как и каждый из органов чувств, глаза имеют основной рецептор – сетчатку глаза, которая состоит из фоторецепторов: палочек и колбочек, способных трансформировать пучок света в электрические импульсы. Затем данные импульсы передаются ряду промежуточных нервных клеток и достигают первичного зрительного центра, посредством которого обеспечиваются рефлекторные реакции в ответ на световое раздражение. Конечная цель нервных импульсов - центральный отел в коре головного мозга, занимающийся окончательным распознаванием их характеристик, что обеспечивается сложной работой нервной системы. Итогом столь длинного пути является реальное изображение окружающего мира.

Другими словами, зрительный путь является путем нервных импульсов от фоторецепторов: палочек и колбочек сетчатой оболочки до нервных центров, локализованных в коре человеческого мозга.

Строение зрительного пути

Начало зрительного пути относится к сетчатке глаза. Нервными клетками, здесь выступают фоторецепторы - палочки и колбочки, способные посредством сложных химических реакций переводить световые сигналы в формат нервных импульсов. Эти импульсы далее поступают к биполярным и ганглиозным клеткам сетчатки - второму и третьему звеньям зрительного пути.

Ганглиозные клетки имеют длинные отростки - аксоны, занимающиеся сбором информации со всей поверхности сетчатой оболочки. Далее, миллион имеющихся аксонов объединяется вместе, формируя зрительный нерв.

Группы аксонов зрительного нерва, располагаются строго упорядочено. Особая роль здесь принадлежит, так называемому папилло-макулярному пучку, который несет сигналы от макулярной зоны сетчатки. Изначально данный пучок пролегает в снаружи зрительного нерва, постепенно смещаясь к его центральной части.

В череп зрительный нерв входит через зрительный канал, пролегая над турецким седлом, здесь возникает перекрещивание нервных волокон двух зрительных нервов, с образованием, так называемой хиазмы. Хиазма характеризуется частичным перекрестом нервных волокон, которые идут от внутренних половин сетчатой оболочки, включая часть папилло-макулярного пучка. При выходе их на противоположную половину, происходит слияние с волокнами, несущими информацию наружных половин сетчатой оболочки другого глаза, с образованием зрительных трактов. Снаружи хиазма ограничивается внутренними сонными артериями. Особенность местоположения хиазмы и перекрестья нервных волокон является причиной характерных выпадений половин поля зрения (наружных и внутренних), при поражениях турецкого седла либо внутренних сонных артерий, которые принято называть битемпоральными или биназальными гемианопсиями.

При следовании далее, зрительные тракты обходят ножки мозга и заканчиваются в задней части зрительного бугра - наружном коленчатом теле и переднем четверохолмии. Задачи первичного зрительного центра, в наружном коленчатом теле, при этом, выполняют нервные клетки. Возникающее здесь первичное, не осознанное еще ощущение света, необходимо для рефлекторных реакций, к примеру, поворотов головы в сторону внезапной вспышки света.

Специфические группы клеток наружного коленчатого тела формируют зрительную лучистость, далее несущую информацию клеткам коры головного мозга. Зона коры головного мозга, отвечающая за зрение, локализуется в птичьей (шпорной) борозде затылочной доли. Именно здесь локализован зрительный центр, занимающийся окончательной расшифровкой нервных импульсов, зарождающихся в сетчатке.

Симптоматика заболеваний зрительного пути

- Сохранение зрения одного из глаз при слепоте другого – наблюдается при обширном поражении зрительного нерва с соответствующей стороны.

- Биназальная гемианопсия – повреждения в наружных областях хиазмы.

- Битемпоральная гемианопсия – повреждения центральной части хиазмы.

- Гемианопсия право- или левосторонняя – повреждение зрительных трактов либо зрительной лучистости, соответственно слева или справа.

- Выпадения определенных квадрантов полей зрения – повреждение на определенной стороне половины зрительной лучистости.

Могут существовать и еще более сложные вариации выпадения полей зрения, с учетом строгой упорядоченности хода нервных волокон по зрительному пути.

Особенность повреждения зрительного пути – это абсолютная безболезненность, вследствие отсутствия нервных окончаний.

Зрительный путь определяют как сложную систему определенным образом соединенных нервных клеток, посредством которой человек может видеть.

Орган зрения, как и каждый из органов чувств, имеет рецептор – сетчатку глаза, включая клетки-фоторецепторы - палочки и колбочки, которые трансформируют свет в нервные импульсы. Затем эти импульсы передаются поочередно нескольким промежуточным нервным клеткам, сначала достигая первичного зрительного центра, который обеспечивает рефлекторные реакции на раздражение светом, после чего, проникают далее. В итоге, нервные импульсы оказываются в центральном отделе коры головного мозга, где происходит окончательное распознавание нервных импульсов путем сложной работы нервной системы и возникает изображение.

Зрительный путь, проще говоря, - это путь нервных импульсов от находящихся в сетчатке палочек и колбочек до нервных клеток в коре головного мозга человека.

Строение зрительного пути

Так называемые аксоны, являющиеся длинными отростками ганглиозных клеток, собирают с поверхности сетчатки информацию. Объединяясь все вместе (более 1 млн.), они формируют зрительный нерв.

Отдельные группы аксонов в зрительном нерве располагаются в строгой системе. Особую значимость здесь имеет папилло-макулярный пучок, который проводит сигналы от области сетчатки - макулы. Начало папилло-макулярного пучка локализуется в наружной части зрительного нерва, но потом постепенно он смещается в центральную его часть.

В черепную полость зрительный нерв проникает сквозь зрительный канал над турецким седлом, где происходит перекрещивание нервных волокон, принадлежащих двум зрительным нервам, так называемая хиазма. Там, в хиазме происходит частичное перекрещивание нервных волокон, которые идут от внутренних половин сетчатой оболочки, частично включая и папилло-макулярный пучок. При проникновении на другую половину, происходит их объединение с волокнами, которые несут информацию от внешних половин сетчатки парного глаза и образуются зрительные тракты. Снаружи хиазму ограничивают внутренние сонные артерии. Особенности расположения хиазмы, а также перекреста нервных волокон и определяют весьма характерные выпадения наружных либо внутренних половин полей зрения, при поражении внутренних сонных артерий или турецкого седла, называемые битемпоральной или биназальной гемианопсией.

Следуя далее, зрительные тракты огибают ножки мозга и оканчиваются внутри наружного коленчатого тела, принадлежащего задней части зрительного бугра, а также в переднем четверохолмии. Нервными клетками наружного коленчатого тела, при этом, выполняется функция первичного зрительного центра, а именно, формирование первичного, не осознанного еще ощущения света, которое в основном необходимо для безусловных рефлекторных реакций, к примеру, повороту головы, в ответ на неожиданную вспышку света.

Определенные группы клеток в наружном коленчатом теле дают начало зрительной лучистости, далее несущей информацию коре головного мозга. В птичьей борозде затылочной доли расположен участок в коре головного мозга, который отвечает за зрение. Здесь располагается зрительный центр, где и происходит окончательная расшифровка нервных импульсов, возникающих в сетчатке.

Диагностические методы заболеваний зрительного пути

- Периметрия.

- Визометрия.

- Электроретинография.

- Лабильность зрительного нерва.

- Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП) коры головного мозга.

- Магнитно-резонансная томография и компьютерная томография.

Признаки заболеваний зрительного пути

- При сохранении зрения одного глаза – слепотадругого наблюдается при полном поражении зрительного нерва с соответствующей стороны.

- Повреждение в центральной части хиазмы - битемпоральная гемианопсия.

- Повреждение в наружных областях хиазмы - биназальная гемианопсия.

- Повреждение в зрительных трактах или зрительной лучистости справа или слева – это право- либо левосторонняя гемианопсия, соответственно.

- При повреждении половины зрительной лучистости на какой-либо стороне наблюдается выпадения определенных квадрантов в поле зрения.

Учитывая строгую упорядоченность и сложность хода нервных волокон зрительного пути, наблюдается вариабельность случаев выпадения полей зрения.

Особенностью повреждений зрительного пути является их абсолютная безболезненность, так как в нем нет нервных окончаний.

Как и каждый из органов чувств, глаза имеют основной рецептор – сетчатку глаза, которая состоит из фоторецепторов: палочек и колбочек, способных трансформировать пучок света в электрические импульсы. Затем данные импульсы передаются ряду промежуточных нервных клеток и достигают первичного зрительного центра, посредством которого обеспечиваются рефлекторные реакции в ответ на световое раздражение. Конечная цель нервных импульсов - центральный отел в коре головного мозга, занимающийся окончательным распознаванием их характеристик, что обеспечивается сложной работой нервной системы. Итогом столь длинного пути является реальное изображение окружающего мира.

Другими словами, зрительный путь является путем нервных импульсов от фоторецепторов: палочек и колбочек сетчатой оболочки до нервных центров, локализованных в коре человеческого мозга.

Строение зрительного пути

Начало зрительного пути относится к сетчатке глаза. Нервными клетками, здесь выступают фоторецепторы - палочки и колбочки, способные посредством сложных химических реакций переводить световые сигналы в формат нервных импульсов. Эти импульсы далее поступают к биполярным и ганглиозным клеткам сетчатки - второму и третьему звеньям зрительного пути.

Ганглиозные клетки имеют длинные отростки - аксоны, занимающиеся сбором информации со всей поверхности сетчатой оболочки. Далее, миллион имеющихся аксонов объединяется вместе, формируя зрительный нерв.

Группы аксонов зрительного нерва, располагаются строго упорядочено. Особая роль здесь принадлежит, так называемому папилло-макулярному пучку, который несет сигналы от макулярной зоны сетчатки. Изначально данный пучок пролегает в снаружи зрительного нерва, постепенно смещаясь к его центральной части.

В череп зрительный нерв входит через зрительный канал, пролегая над турецким седлом, здесь возникает перекрещивание нервных волокон двух зрительных нервов, с образованием, так называемой хиазмы. Хиазма характеризуется частичным перекрестом нервных волокон, которые идут от внутренних половин сетчатой оболочки, включая часть папилло-макулярного пучка. При выходе их на противоположную половину, происходит слияние с волокнами, несущими информацию наружных половин сетчатой оболочки другого глаза, с образованием зрительных трактов. Снаружи хиазма ограничивается внутренними сонными артериями. Особенность местоположения хиазмы и перекрестья нервных волокон является причиной характерных выпадений половин поля зрения (наружных и внутренних), при поражениях турецкого седла либо внутренних сонных артерий, которые принято называть битемпоральными или биназальными гемианопсиями.

При следовании далее, зрительные тракты обходят ножки мозга и заканчиваются в задней части зрительного бугра - наружном коленчатом теле и переднем четверохолмии. Задачи первичного зрительного центра, в наружном коленчатом теле, при этом, выполняют нервные клетки. Возникающее здесь первичное, не осознанное еще ощущение света, необходимо для рефлекторных реакций, к примеру, поворотов головы в сторону внезапной вспышки света.

Специфические группы клеток наружного коленчатого тела формируют зрительную лучистость, далее несущую информацию клеткам коры головного мозга. Зона коры головного мозга, отвечающая за зрение, локализуется в птичьей (шпорной) борозде затылочной доли. Именно здесь локализован зрительный центр, занимающийся окончательной расшифровкой нервных импульсов, зарождающихся в сетчатке.

Симптоматика заболеваний зрительного пути

- Сохранение зрения одного из глаз при слепоте другого – наблюдается при обширном поражении зрительного нерва с соответствующей стороны.

- Биназальная гемианопсия – повреждения в наружных областях хиазмы.

- Битемпоральная гемианопсия – повреждения центральной части хиазмы.

- Гемианопсия право- или левосторонняя – повреждение зрительных трактов либо зрительной лучистости, соответственно слева или справа.

- Выпадения определенных квадрантов полей зрения – повреждение на определенной стороне половины зрительной лучистости.

Могут существовать и еще более сложные вариации выпадения полей зрения, с учетом строгой упорядоченности хода нервных волокон по зрительному пути.

Особенность повреждения зрительного пути – это абсолютная безболезненность, вследствие отсутствия нервных окончаний.

Проводящие пути зрительного анализатора (рис. 146). Свет, который попадает на сетчатку, проходит вначале через прозрачный светопреломляющий аппарат глаза: роговицу, водянистую влагу передней и задней камер, хрусталик и стекловидное тело. Пучок света на своем пути регулируется зрачком. Светопреломляющий аппарат направляет пучок света на более чувствительную часть сетчатки — место наилучшего видения — пятно с его центральной ямкой. Пройдя через все слои сетчатки, свет вызывает там сложные фотохимические преобразования зрительных пигментов. В результате этого в светочувствительных клетках (палочках и колбочках) возникает нервный импульс, который затем передается следующим нейронам сетчатки — биполярным клеткам (нейроцитам), а после них — нейроцитам ганглиозного слоя, ганглиозным нейроцитам. Отростки последних идут в сторону диска и формируют зрительный нерв. Пройдя в череп через канал зрительного нерва по нижней поверхности головного мозга, зрительный нерв образует неполный зрительный перекрест. От зрительного перекреста начинается зрительный тракт, который состоит из нервных волокон ганглиозных клеток сетчатки глазного яблока. Затем волокна по зрительному тракту идут к подкорковым зрительным центрам: латеральному коленчатому телу и верхним холмикам крыши среднего мозга. В латеральном коленчатом теле волокна третьего нейрона (ганглиозных нейроцитов) зрительного пути заканчиваются и вступают в контакт с клетками следующего нейрона. Аксоны этих нейроцитов проходят через внутреннюю капсулу и достигают клеток затылочной доли около шпорной борозды, где и заканчиваются (корковый конец зрительного анализатора). Часть аксонов ганглиозных клеток проходит через коленчатое тело и в составе ручки поступает в верхний холмик. Далее из серого слоя верхнего холмика импульсы идут в ядро глазодвигательного нерва и в дополнительное ядро, откуда происходит иннервация глазодвигательных мышц, мышц, которые суживают зрачки, и ресничной мышцы. Эти волокна несут импульс в ответ на световое раздражение и зрачки суживаются (зрачковый рефлекс), также происходит поворот в необходимом направлении глазных яблок.

Рис. 146. Схема строения зрительного анализатора:

1 — сетчатка; 2— неперекрещенные волокна зрительного нерва; 3 — перекрещенные волокна зрительного нерва; 4— зрительный тракт; 5— корковый анализатор

Механизм фоторецепции основан на поэтапном превращении зрительного пигмента родопсина под действием квантов света. Последние поглощаются группой атомов (хромофоры) специализированных молекул — хромолипо-протеинов. В качестве хромофора, который определяет степень поглощения света в зрительных пигментах, выступают альдегиды спиртов витамина А, или ретиналь. Последние всегда находятся в форме 11-цисретиналя и в норме связываются с бесцветным белком опсином, образуя при этом зрительный пигмент родопсин, который через ряд промежуточных стадий вновь подвергается расщеплению на ретиналь и опсин. При этом молекула теряет цвет и этот процесс называют выцветанием. Схема превращения молекулы родопсина представляется следующим образом.

При дальнозоркости (гиперметропии) глазное яблоко короткое, и поэтому параллельные лучи, идущие от далеких предметов, собираются сзади сетчатки, а на ней получается неясное, расплывчатое изображение предмета. Этот недостаток может быть компенсирован путем использования преломляющей силы выпуклых линз с положительными диоптриями.

Старческая дальнозоркость (пресбиопия) связана со слабой эластичностью хрусталика и ослаблением натяжения цинновых связок при нормальной длине глазного яблока.

Исправлять это нарушение рефракции можно с помощью двояковыпуклых линз. Зрение одним глазом дает нам представление о предмете лишь в одной плоскости. Только при зрении одновременно двумя глазами возможно восприятие глубины и правильное представление о взаимном расположении предметов. Способность к слиянию отдельных изображений, получаемых каждым глазом, в единое целое обеспечивает бинокулярное зрение.

Острота зрения характеризует пространственную разрешающую способность глаза и определяется тем наименьшим углом, при котором человек способен различать раздельно две точки. Чем меньше угол, тем лучше зрение. В норме этот угол равен 1 мин, или 1 единице.

Для определения остроты зрения используют специальные таблицы, на которых изображены буквы или фигурки различного размера.

Поле зрения — это пространство, которое воспринимается одним глазом при неподвижном его состоянии. Изменение поля зрения может быть ранним признаком некоторых заболеваний глаз и головного мозга.

Цветоощущение — способность глаза различать цвета. Благодаря этой зрительной функции человек способен воспринимать около 180 цветовых оттенков. Цветовое зрение имеет большое практическое значение в ряде профессий, особенно в искусстве. Как и острота зрения, цветоощущение является функцией колбочкового аппарата сетчатки. Нарушения цветового зрения могут быть врожденными и передаваться по наследству и приобретенными.

Нарушение цветового восприятия носит название дальтонизма и определяется с помощью псевдоизохроматических таблиц, в которых представлена совокупность цветных точек, образующих какой-либо знак. Человек с нормальным зрением легко различает контуры знака, а дальтоник нет.

Функцией зрительного анализатора является зрение, то бы то способность воспринимать свет, величину, взаимное расположение и расстояние между предметами с помощью органов зрения, каким является пара глаз.

Каждый глаз содержится в углублении (глазнице) черепа и имеет вспомогательный аппарат глаза и глазное яблоко.

Вспомогательный аппарат глаза обеспечивает защиту и движения глаз и включает: брови, верхние и нижние веки с ресницами, слезная железы и двигательные мышцы. Глазное яблоко сзади окружено жировой клетчаткой, которая играет роль мягкой эластичной подушки. Над верхним краем глазниц размещены брови, волосы которых защищает глаза от жидкости (пота, воды), что может течь по лбу.

Спереди глазное яблоко покрыто верхняя и нижняя веки, защищающие глаз спереди и способствуют его увлажнению. Вдоль переднего края век растут волосы, что образует ресницы, раздражение которых вызывает защитный рефлекс смыкания век (закрывание глаз). Внутренняя поверхность век и передняя часть глазного яблока, за исключением роговицы, покрыта кон ‘юнктивою (слизистой оболочкой). В верхнем латеральном (внешнем) края каждой глазницы расположена слезная железа, которая выделяет жидкость, охраняющий глаз от высыхания и обеспечивает чистоту склеры и прозрачность роговицы. Равномерному распределению слезной жидкости на поверхности глаза способствует мигание век. Каждое глазное яблоко приводят в движение шесть мышц, из которых четыре называются прямыми, а два косыми. В систему защиты глаза также принадлежат роговичный (прикосновение к роговице или попадания в глаз соринки) и зрачковый запирающие рефлексы.

Глаз или глазное яблоко, имеет шаровидную форму с диаметром до 24 мм и массой до 7-8 г.

Проводящие пути зрительного анализатора (рис. 146). Свет, который попадает на сетчатку, проходит вначале через прозрачный светопреломляющий аппарат глаза: роговицу, водянистую влагу передней и задней камер, хрусталик и стекловидное тело. Пучок света на своем пути регулируется зрачком. Светопреломляющий аппарат направляет пучок света на более чувствительную часть сетчатки — место наилучшего видения — пятно с его центральной ямкой. Пройдя через все слои сетчатки, свет вызывает там сложные фотохимические преобразования зрительных пигментов. В результате этого в светочувствительных клетках (палочках и колбочках) возникает нервный импульс, который затем передается следующим нейронам сетчатки — биполярным клеткам (нейроцитам), а после них — нейроцитам ганглиозного слоя, ганглиозным нейроцитам. Отростки последних идут в сторону диска и формируют зрительный нерв. Пройдя в череп через канал зрительного нерва по нижней поверхности головного мозга, зрительный нерв образует неполный зрительный перекрест. От зрительного перекреста начинается зрительный тракт, который состоит из нервных волокон ганглиозных клеток сетчатки глазного яблока. Затем волокна по зрительному тракту идут к подкорковым зрительным центрам: латеральному коленчатому телу и верхним холмикам крыши среднего мозга. В латеральном коленчатом теле волокна третьего нейрона (ганглиозных нейроцитов) зрительного пути заканчиваются и вступают в контакт с клетками следующего нейрона. Аксоны этих нейроцитов проходят через внутреннюю капсулу и достигают клеток затылочной доли около шпорной борозды, где и заканчиваются (корковый конец зрительного анализатора). Часть аксонов ганглиозных клеток проходит через коленчатое тело и в составе ручки поступает в верхний холмик. Далее из серого слоя верхнего холмика импульсы идут в ядро глазодвигательного нерва и в дополнительное ядро, откуда происходит иннервация глазодвигательных мышц, мышц, которые суживают зрачки, и ресничной мышцы. Эти волокна несут импульс в ответ на световое раздражение и зрачки суживаются (зрачковый рефлекс), также происходит поворот в необходимом направлении глазных яблок.

Рис. 146. Схема строения зрительного анализатора:

1 — сетчатка; 2— неперекрещенные волокна зрительного нерва; 3 — перекрещенные волокна зрительного нерва; 4— зрительный тракт; 5— корковый анализатор

Механизм фоторецепции основан на поэтапном превращении зрительного пигмента родопсина под действием квантов света. Последние поглощаются группой атомов (хромофоры) специализированных молекул — хромолипо-протеинов. В качестве хромофора, который определяет степень поглощения света в зрительных пигментах, выступают альдегиды спиртов витамина А, или ретиналь. Последние всегда находятся в форме 11-цисретиналя и в норме связываются с бесцветным белком опсином, образуя при этом зрительный пигмент родопсин, который через ряд промежуточных стадий вновь подвергается расщеплению на ретиналь и опсин. При этом молекула теряет цвет и этот процесс называют выцветанием. Схема превращения молекулы родопсина представляется следующим образом.

При дальнозоркости (гиперметропии) глазное яблоко короткое, и поэтому параллельные лучи, идущие от далеких предметов, собираются сзади сетчатки, а на ней получается неясное, расплывчатое изображение предмета. Этот недостаток может быть компенсирован путем использования преломляющей силы выпуклых линз с положительными диоптриями.

Старческая дальнозоркость (пресбиопия) связана со слабой эластичностью хрусталика и ослаблением натяжения цинновых связок при нормальной длине глазного яблока.

Исправлять это нарушение рефракции можно с помощью двояковыпуклых линз. Зрение одним глазом дает нам представление о предмете лишь в одной плоскости. Только при зрении одновременно двумя глазами возможно восприятие глубины и правильное представление о взаимном расположении предметов. Способность к слиянию отдельных изображений, получаемых каждым глазом, в единое целое обеспечивает бинокулярное зрение.

Острота зрения характеризует пространственную разрешающую способность глаза и определяется тем наименьшим углом, при котором человек способен различать раздельно две точки. Чем меньше угол, тем лучше зрение. В норме этот угол равен 1 мин, или 1 единице.

Для определения остроты зрения используют специальные таблицы, на которых изображены буквы или фигурки различного размера.

Поле зрения — это пространство, которое воспринимается одним глазом при неподвижном его состоянии. Изменение поля зрения может быть ранним признаком некоторых заболеваний глаз и головного мозга.

Цветоощущение — способность глаза различать цвета. Благодаря этой зрительной функции человек способен воспринимать около 180 цветовых оттенков. Цветовое зрение имеет большое практическое значение в ряде профессий, особенно в искусстве. Как и острота зрения, цветоощущение является функцией колбочкового аппарата сетчатки. Нарушения цветового зрения могут быть врожденными и передаваться по наследству и приобретенными.

Нарушение цветового восприятия носит название дальтонизма и определяется с помощью псевдоизохроматических таблиц, в которых представлена совокупность цветных точек, образующих какой-либо знак. Человек с нормальным зрением легко различает контуры знака, а дальтоник нет.

Функцией зрительного анализатора является зрение, то бы то способность воспринимать свет, величину, взаимное расположение и расстояние между предметами с помощью органов зрения, каким является пара глаз.

Каждый глаз содержится в углублении (глазнице) черепа и имеет вспомогательный аппарат глаза и глазное яблоко.

Вспомогательный аппарат глаза обеспечивает защиту и движения глаз и включает: брови, верхние и нижние веки с ресницами, слезная железы и двигательные мышцы. Глазное яблоко сзади окружено жировой клетчаткой, которая играет роль мягкой эластичной подушки. Над верхним краем глазниц размещены брови, волосы которых защищает глаза от жидкости (пота, воды), что может течь по лбу.

Спереди глазное яблоко покрыто верхняя и нижняя веки, защищающие глаз спереди и способствуют его увлажнению. Вдоль переднего края век растут волосы, что образует ресницы, раздражение которых вызывает защитный рефлекс смыкания век (закрывание глаз). Внутренняя поверхность век и передняя часть глазного яблока, за исключением роговицы, покрыта кон ‘юнктивою (слизистой оболочкой). В верхнем латеральном (внешнем) края каждой глазницы расположена слезная железа, которая выделяет жидкость, охраняющий глаз от высыхания и обеспечивает чистоту склеры и прозрачность роговицы. Равномерному распределению слезной жидкости на поверхности глаза способствует мигание век. Каждое глазное яблоко приводят в движение шесть мышц, из которых четыре называются прямыми, а два косыми. В систему защиты глаза также принадлежат роговичный (прикосновение к роговице или попадания в глаз соринки) и зрачковый запирающие рефлексы.

Глаз или глазное яблоко, имеет шаровидную форму с диаметром до 24 мм и массой до 7-8 г.

Читайте также: