Причины эволюции человека кратко ответ

Обновлено: 25.06.2024

Под факторами эволюции человека понимают различные внешние воздействия, меняющие направление эволюции вида Homo sapiens.

Старт человеческой эволюции пришелся примерно на 10 млн. лет назад. Эволюция человека продолжается до сих пор, подвергаясь влиянию различных факторов — как биологических, так и социальных.

Человек является биологическим видом и, а он, соответственно, частью биосферы, которая создает вокруг себя искусственную среду (ноосферу).

На человеческое развитие напрямую оказывают влияние 2 типа факторов:

- Биологические. Они имеют естественную природу и одинаково влияют на всех живых существ.

- Социальные. Эти факторы провоцируются обществом, трудом и определенными нормами социального поведения.

Первоначально эволюция человека подвергалась воздействию только биологических факторов. Но постепенно эволюционный процесс человека как отдельного биологического вида становился сложнее, и к биологическим факторам добавились различные социальные факторы.

По этой причине антропогенез получил название антропосоциогенеза: таким образом подчеркивается значимость социальной эволюции вида Homo sapiens.

Основные факторы антропогенеза

Биологические факторы антропогенеза

Если говорить о биологических факторах эволюции человека, то это различные движущие силы эволюционного процесса:

- изменчивость. Под ней понимают возможность человека получать индивидуальные признаки в ходе онтогенеза;

- естественный отбор или вектор эволюционного процесса. За счет него обеспечивается выживаемость самых приспособленных особей, у которых есть преимущества перед другими представителями вида или родственными видами;

- изоляции и мутации. Мутации дают материал для эволюционного процесса, так как ненаправленно (случайным образом) изменяют генотип особей;

- борьба за существование или конкуренция (внутривидовая и межвидовая). Благодаря конкуренции проявляются самые яркие преимущества вида в сравнении с прочими особями своего вида или родственных видов.

Победа в борьбе за существование доставалась тем группам древних людей, в которых наблюдалась согласованность действий, передача опыта знаний последующим поколениям. К слову, благодаря передаче информации из поколения в поколение развивался речевой аппарат. Далее естественный отбор и наследственная изменчивость поспособствовали формированию членораздельной речи.

Ранние этапы развития человека связаны с большим влиянием естественного отбора. Сила его действия привела к тому, что люди получили черты, отличающие их от человекообразных обезьян.

В результате естественного отбора человек получил:

- высокоразвитый головной мозг;

- хватательную кисть;

- голую кожу (на некоторых участках волосяной покров сохранился);

- прямохождение.

Дриопитеки считаются самыми древними представителями человеческого рода. Основной средой их обитания были деревья. Однако, когда леса стали исчезать, они стали выходить на открытую местность — это было заметным эволюционным шагом.

В последующем преимущество было за теми предками человека, которые жили организованными группами, заботились о предках и охраняли потомство. В этом плане большое влияние на развитие человека оказали социальные факторы, а биологические отошли на второй план. Все это привело к тому, что человеческий облик оставался неизменным примерно 40 тысяч лет. Зато активно развивались интеллект, культура и общественные отношения.

Социальные факторы антропогенеза

Социальные факторы эволюции человека отвечали за развитие социальных способностей человека. Большую роль в этом процессе сыграл коллективный труд, а именно охота. Человек был и остается слабее крупных животных, на которых он охотился и охотится (речь идет об охоте в одиночестве). В результате сплочения племени и распределения задач, а также налаживанию отношений, охота стала приносить успех.

Какие факторы эволюции человека относят к социальным?

К социальным факторам эволюции человека относят:

- Речь и способность общаться, а также передавать информацию в коммуникации;

- Мышление и развитие логики;

- Способность применять опыт и обучаться;

- Творчество и способность к созданию предметов, произведений искусства;

- Решение нестандартных задач жизнедеятельности;

- Общественный образ жизни, альтруистические проявления, проявление уважения к авторитетным в социальных группах особям.

Способность к речи — главное преимущество человека перед другими животными. Благодаря появившимся словам люди получили возможность общаться, решать сложные задачи, объяснять свои чувства, эмоции и физическое состояние. За счет этого увеличилась скорость обмена информации и принятия различных решений.

Влияние социальных факторов характерно только для эволюции человека, даже несмотря на то, что для многих животных свойственен социальный образ жизни.

Последние годы биологические факторы эволюции сильно изменились. Естественный отбор стал медленнее, и в основном действует на всех стадиях онтогенеза организма. Также естественным отбором теряется функция видообразования и актуализируется стабилизирующая функция. Изоляция утрачивает свое значение.

Происходит смешивание генофондов представителей различных регионов. На процесс видообразования практически не действуют популяционные волны. Зато частота мутаций увеличилась: это связано с заметным загрязнением природы мутагенами. К слову, ослабление действий отбора может поспособствовать скоплению вредных мутаций, в результате которых жизнеспособность особей может снизиться.

Роль социальных факторов антропогенеза увеличивается. Именно они определяют видообразование, действуя комплексно.

Подводя черту под написанным выше, можно утверждать про равную степень значимости биологических и социальных факторов в человеческой эволюции.

Дарвин говорит, что он захотел работать и стал работать совершенствуя орудия труда.

Хотя ни до, ни после человека ниодно животное работать не захотело. Странно, не находите?

Ой, Принц, а где это Вы у Дарвина такое нашли? Ссылочкой не поделитесь? Или Вы Дарвина с Энгельсом спутали?

Эволюция свойственна не только человеку, а всем живым организмом. Основными причинами эволюции, со времен Дарвина считаются изменчивость и отбор.

Правда, с тех пор эти понятия и понимание механизмов, лежащих в основе сильно изменилось, но основная идея осталась без изменения: каждое поколение в популяции имеет небольшие отличия от своих родителей. Эти отличия могут способствовать лучшей или менее удачной приспособленности. Это соответственно влияет на вероятность того, что особи удастся оставить после себя потомство. Многократное повторение этого цикла приводит к тому, что полезные адаптации закрепляются, а вредные - исключаются. Это, конечно, очень грубо, поскольку там есть много ньюансов, исключений и дополнительных факторов.

Но вас, наверное, интересоавала не эволюция вообще, а причины появления разума? На этот счет есть несколько правдоподобных гипотез. Одна из последних предполагает, что развитие мозга стало возможным когда человек перешел к прямохождению и стал таким образом непревзойденным падальщиком, а конкуренция с другими претендентами на халявное мясо стимулировало развитие мозга.

Альтернативная гипотеза: предки людей перешли к более социальным отношениям в группе, это потребовало с одной стороны усложнения коммуникативных способностей. С другоей - потребовало снижение агрессии, умения контролировать инстинктивное поведение, что привело к развитию лобных долей, которые в последствии стали основой для возникновения новой функции - разумного мышления.

Так это было или нет, сказать пока трудно. Но исследования в области генетики, археология, антропология и наблюдения за современными животными потихоньку, фрагмент за фрагментом позволяют разглядеть, как все происходило..

Основные положения теории эволюции человека сформулированы в работах Ч. Дарвина. Это были смелые взгляды для того времени, так как господствовали религиозные воззрения на происхождения человека, животных, в целом — жизни на Земле. Основатель биологической систематики К. Линней еще до Ч. Дарвина высказывал предположения о родстве людей и высших обезьян (рис.1).

Рис. 1. Модель эволюционного процесса по Линнею и Дарвину

Согласно законам и правилам систематики, современные люди принадлежат к роду Человек, виду Человек разумный (Homo sapiens), подвиду H. sapiens sapiens,

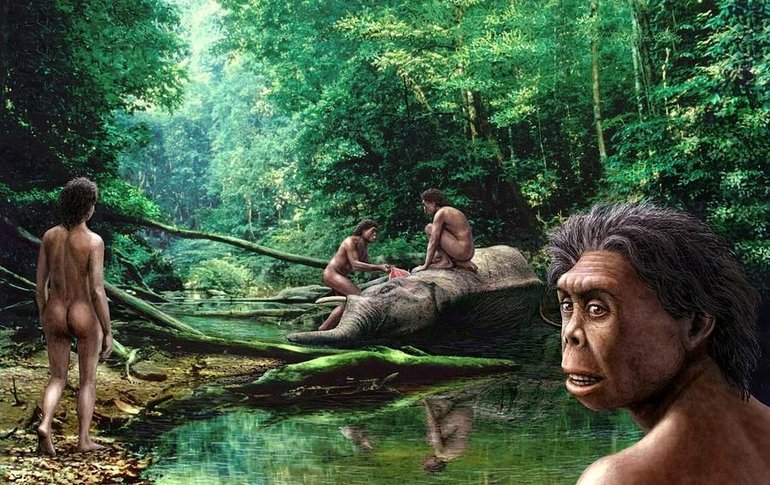

Рис. 2. Палеонтологические раскопки

Человек как вид, его место в системе органического мира

Многие черты строения тела, функции органов и систем подтверждают общность человека и животных. Так, в процессе развития эмбриона появляется хорда, формируются жаберные щели в глотке, развивается нервная трубка, как у других групп хордовых. Возникают позвоночник, две пары конечностей, как у позвоночных животных. На последующих этапах развития плод приобретает черты человека.

Человек в системе органического мира:

- Царство Животные.

- Подцарство Многоклеточные.

- Тип Хордовые.

- Подтип Позвоночные (Черепные).

- Класс Млекопитающие.

- Отряд Приматы.

- Секция Узконосые обезьяны.

- Семейство Гоминиды.

- Род Человек.

- Вид Человек разумный (Homo sapiens).

- Подвид H. sapiens sapiens.

Вскармливание детенышей молоком, которое образуется в молочных железах женщин, подтверждает отношение человека к млекопитающим. Другие сходные черты: теплокровность, четырехкамерное сердце, семь шейных позвонков, наличие волос на теле. Внутриутробное развитие эмбриона происходит так же, как у плацентарных животных. Зародыш связан с матерью через плаценту.

Проявления сходства человека с животными:

- Похожее строение отделов скелета и систем органов.

- Хромосомный набор в клетках.

- Сходство эмбрионов.

- Состав крови.

- Роговые пластинки на пальцах.

- Общие болезни и паразиты.

- Рудименты — третье веко, аппендикс, копчик.

- Атавизмы — волосатость, многососковость, зачаток хвоста.

Многие признаки указывают на принадлежность вида H. sapiens к семейству человекообразных обезьян. От наиболее высокоорганизованных современных приматов человека отличает увеличенный объем мозга, членораздельная речь. Кариотип насчитывает 46 хромосом, а не 48, как у обезьян.

Отличия человека от животных — результат биологической эволюции:

- Двойная сводчатость стопы.

- Передвижение на двух конечностях.

- Вертикальное положение туловища и головы.

- Приспособление верхних конечностей для хватания, освобождение рук для трудовой деятельности.

- Большой объем переднего мозга, значительное развитие коры больших полушарий.

- Усложнение и большое разнообразие высшей нервной деятельности.

- Умение изготавливать орудия труда.

Видовыми признаками Человека разумного считают использование верхних конечностей для труда, изготовления орудий, способность мыслить абстрактно. Люди осуществляют коллективную деятельность, которая больше подчиняется социальным, а не биологическим законам (как у общественных животных).

Гипотезы происхождения человека современного вида

Археологи Лики первыми предположили, что предки современных людей жили в Африке. В основе гипотезы — сенсационные открытия стоянок человека в Танзании и Эфиопии (Олдувайское ущелье). Так появились взгляды на единый центр происхождения человека. Африка долгие годы считалась единственной прародиной человека.

Схема 1. Иллюстрация гипотез полицентризма и моноцентризма

Согласно гипотезе полицентризма или мультирегионального происхождения, первые люди появились в Африке, относительно рано начали расселяться по другим территориям (схема 1). В новых местах обитания происходили эволюционные изменения, не зависящие от событий в других центрах. Мультирегиональная гипотеза получила много палеоантропологических и археологических подтверждений.

Сторонники этого научного взгляда на происхождение гоминид обращают внимание на параллельную эволюцию человека в Африке, Европе и Азии. Полицентристы объясняют специфические особенности строения у представителей разных территориальных групп происхождением от разных видов палеоантропов или архантропов. Также, исследователи обращают внимание на равномерность и параллельность развития культуры у разных групп на территории Старого Света.

Гипотеза моноцентризма — учение об одном центре происхождения человека. Африка признана родиной древнейших людей планеты. Все последующие волны миграций, заселение других частей света тоже начинались на жарком континенте.

Впоследствии произошло расселение первых людей по территории Евразии, смешивание с уже обитавшими там аборигенами. Подтверждают гипотезу моноцентризма археологические и антропологические данные.

Гипотеза внетропического происхождения человека описывает возникновение первых людей в высоких широтах Евразии (Сибири). В пользу этого учения свидетельствуют открытие на территории современной Якутии палеолитических стоянок.

Не утратила своего значения гипотеза божественного происхождения человека, относящаяся не к биологии, а к теологии. Существуют предположения о проникновении первых людей с других планет, скрещивании диких предков с разумными существами из космоса.

Движущие силы и этапы эволюции человека

Антропогенез происходит под воздействием двух групп факторов — биологических и социальных. Поэтому, человека называют биосоциальным существом. Движущие силы антропогенеза способствовали развитию вида, занявшего господствующее положение в животном мире. Биологические факторы эволюции обоснованы Ч. Дарвиным (рис. 4.) в труде «Происхождение человека и половой отбор (1871 г.).

Рис. 4. Чарльз Дарвин

Биологические факторы эволюции человека:

- Наследственная изменчивость.

- Борьба за существование.

- Индивидуальный естественный отбор, с которым связано появление прямохождения, изменение кисти, развитие мозга.

- Групповой отбор, вызвавший появление социальной организации (действовал на уровне семьи, племен).

Появление отличных от животных морфофизиологических признаков, закономерно следует из перечисленных выше факторов.

Произошедшие изменения в организме человека:

- разделение функций верхних и нижних конечностей;

- S-образный изгиб позвоночника;

- прямохождение;

- сводчатая стопа;

- изменение соотношения лицевого и мозгового отделов черепа.

Действие социальных факторов на антропогенез показано Ф. Энгельсом в статье «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека (1896 г.). Согласованное действие движущих сил антропогенеза привело к формированию биосоциального существа.

Основные этапы антропогенеза

Человек произошел не от существующих в настоящее время человекообразных обезьян. Около 25 млн. лет назад жил общий предок этих двух групп приматов — дриопитек. Он лазил по деревьям, передвигался на четырех конечностях и только на двух нижних. Переносил пищу и орудия защиты в руках. Примерно 5–8 млн. лет назад произошло разделение предков высших обезьян и человека.

Рис. 5. Черепа австралопитека

От дриопитека 4 млн. лет назад произошел австралопитек (рис.5). Предки, обитавшие в саваннах Африки, дали начало и другим ветвям, которые могли рано покинуть территорию жаркого континента и длительно развиваться параллельно на других материках и архипелагах.

Более 2 млн. лет назад произошло обособление представителей рода Человек, вида Человек умелый (Homo habilis). Это существо невысокого роста (1,5 м), с объемом мозга 670 см 3 . Человек умелый пользовался грубыми орудиями труда, изготовленными из расколотой или обтесанной гальки. Имелись зачатки мимики и речи.

Древнейшие люди

От H. habilis произошел Человек выпрямленный (H. erectus). Этот биологический вид сформировался в Африке 1,6 млн. – 400 тыс. лет назад, расселился на огромных территориях в Азии и Европе. Ископаемые останки питекантропа, обнаружены на о. Ява. В Китае найдены останки синантропа.

В Европе в то же время обитал гейдельбергский человек. Этих представителей объединили в группу древнейших людей (архантропов). Архантропы имели черты обезьяны и человека, жили первобытным стадом, пользовались огнем.

Древние люди

Существовали 250–150 тыс. лет назад. Неандертальцы ходили согнувшись, достигали в высоту 150–160 см. Имели низкий скошенный лоб, заметные надбровные дуги, челюсть без подборочного выступа (рис. 6). Неандертальцы жили группами, изготовляли орудия труда, охотились, занимались собирательством.

Рис. 6. Древний человек

Первые современные люди

Появились 90–40 тыс. лет назад. Кроманьонцы имели рост до 180 см, высокий прямой лоб, развитый подбородочный выступ. Объем мозга достигал 1600 см3. Кроманьонцы жили родовыми общинами, шили одежду из шкур, устраивали жилище, приручали животных, обрабатывали землю, рисовали на стенах пещер (рис. 7).

Рис. 7. Наскальная живопись

Более развитая речь, изготовление орудий труда, зарождение религии, культуры — отличительные черты современных людей.

Человеческие расы, их генетическое родство

В процессе биологической эволюции сложились наиболее устойчивые группы людей внутри одного вида и подвида H. sapiens sapiens. Это расы, для которых характерны определенные генотипы и фенотипы. Представители одной расы характеризуются общими наследственными особенностями — цветом кожи, разрезом глаз, строением век, структурой и окраской волос (табл. 1).

Современные расы людей

Азиатско-американская (монголоидная)

Евразийская (европеоидная)

Экваториальная (австрало-негроидная)

- Рост средний и ниже среднего.

- Плоское лицо.

- Смуглая кожа желтоватого или красноватого оттенка.

- Прямые черные волосы.

- Темно-карие глаза.

- Узкие веки, косой разрез.

- Широкий нос.

- Кожа розоватая.

- Прямые или волнистые, русые, каштановые или черные волосы.

- Неширокий лоб.

- Губы средней толщины.

- Узкий нос.

- Черная кожа.

- Черные жесткие волосы, спиральнозавитые.

- Карие глаза.

- Толстые губы.

- Плоский нос.

Причиной образования рас в далеком прошлом было расселение по материкам. Последующая географическая изоляция закрепила адаптивные признаки. Приобретенные в процессе биологической эволюции морфофизиологические различия не являются доказательством разной степени организации. Все расы и народы находятся на одной и той же ступени эволюции. При скрещивании появляется плодовитое потомство. Утверждения о расовом превосходстве не имеют научных объяснений.

От рас следует отличать национальности и нации. Этносы сформировались в результате социальных процессов.

Биосоциальная природа человека

Дарвин собрал убедительные доказательства общности происхождения приматов. Исследования касались лишь морфофизиологических изменений, возникших под действием естественного отбора. Социальные аспекты теории происхождения человека разработаны Ф. Энгельсом.

Действие социальные факторов на антропогенез перечислены в статье «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека (1896 г.):

- Трудовая деятельность, использование, а затем и создание орудий труда.

- Совершенствование деятельности головного мозга.

- Развитие руки.

- Становление общественного образа жизни.

- Развитие членораздельной речи, мышления и сознания.

- Воспитание и обучение потомства, передача ему накопленного опыта.

Согласованное действие движущих сил антропогенеза привело в итоге к формированию человека как биосоциального существа. Это биологический вид со всеми вытекающими из этого особенностями строения тела, физиологии, поведения. Одновременно человек — социальное существо, для которого характерны общественный образ жизни, речь.

Биосоциальная природа человека определяет относительно равномерное значение биологической и социальной адаптации в обществе, сохранение всех функций. Значение социального фактора повышается, биологического постепенно снижается. Естественный отбор уже не выполняет ту роль, которая ему свойственна в популяциях растений и животных.

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека

Рис. 8. Семья — ячейка общества

Индивид приспосабливается к социальной среде, именно в этом случае могут быть реализованы его потребности, цели. Происходит адаптация к условиям учебы, работы, быта, досуга, формируются отношения с другими людьми. Индивид активно изменяет среду для более полного удовлетворения своих потребностей. В процессе приспособления и активной деятельности меняются мотивы, ценности, поведение человека.

Среда сама изменяется под воздействием людей, что в свою очередь вызывает новый виток приспособлений. Возрастают информационные и эмоционально-психологические нагрузки. В результате снижаются возможности адаптации в новых условиях, что приводит к стрессу.

В стрессовом состоянии выделяются гормоны, вызывающие учащение пульса, повышение артериального давления и другие изменения, помогающие в природе выжить. Животное предпринимает какие-либо действия: спасается бегством от врагов или само нападает. Человек в образовательном, трудовом коллективе, семье зачастую не предпринимает активных действий. Развивается дистресс — такие изменения, которые ведут к болезням.

До XVIII века было принято считать, что человек является творением Бога. Это предположение опровергли известные учёные Ч. Дарвин, Карл фон Линней, Жак Буше де Перт. Они выдвинули теорию о происхождении человека от обезьяны. Так зародилась наука под названием антропогенез. Биологические и социальные факторы были провозглашены главной движущей силой эволюции.

Антропогенез: понятие, классификация факторов

Становление человеческого вида началось более 10 млн лет назад и продолжается по сей день. Впервые теорию о происхождения человека от обезьяноподобного существа выдвинул Ч. Дарвин. Учёный полагал, что Homo sapiens эволюционировал благодаря биологическим факторам антропогенеза. Чуть позже Ф. Энгельс исследовал влияние общественной жизни на развитие вида.

Теория происхождения человека

Антропогенезом называется процесс становления человека, как отдельного вида. Наибольший вклад в развитие этой науки внёс Ч. Дарвин. Он создал теорию, согласно которой прямым предком человека является обезьяна. Учёный отмечал существенные сходства в строении тела, поведенческих реакциях и физиологических особенностях. Кроме этого, он выделял и серьёзные различия: ра́звитый интеллект человека, способность ходить на двух ногах, более совершенное строение тела.

Перед учёным встал ряд вопросов:

- Что стало причиной возникновения человеческого вида?

- Каковы движущие силы эволюции?

- Какие факторы сыграли решающую роль?

Дарвин пришёл к мнению о том, что индивид смог эволюционировать благодаря способности к приспособлению. То есть человеку приходилось меняться под действием внешней среды. Так формировались новые признаки, которые позже передавались по наследству.

Ф. Энгельс не отвергал выводы, перечисленные в работах Дарвина, но полагал, что основным фактором развития является общество. Современные учёные пришли к мнению, что обе теории верны.

Биологические причины развития

Согласно учению Дарвина, предки Homo sapiens жили в густых лесах. Из-за изменения климата площадь зелёных насаждений постепенно сокращалась, поэтому обезьяноподобные существа были вынуждены перейти к наземному образу жизни.

Чтобы изучать открытую местность, они вставали и приподнимались на задних конечностях. Со временем такое положение тела закрепилось. Передние конечности, освобождённые от функции передвижения, стали совершенствоваться.

На ранних стадиях развития вида человек находился в большой зависимости от природных явлений. Чтобы выжить, индивиду приходилось приспосабливаться, принимать решения, находить оптимальные условия существования. Выживали только сильные особи. Приобретённые навыки передавались из поколения в поколение. Иногда признаки менялись случайным образом, из-за генных мутаций или изоляции вида. Такая схема развития характерна для всего животного мира.

К биологическим предпосылкам развития вида относятся следующие факторы:

- изменчивость и наследственность;

- естественный отбор;

- мутация генов;

- изоляция и популяционные волны.

На начальных этапах эволюции биологические факторы играют решающую роль. Но со временем этих причин становится недостаточно для полноценного развития. Для комфортного существования люди стали объединяться в группы.

Социальная деятельность

Социальные факторы развития принято называть антропосоциогенезом или просто социогенезом. Теорию о влиянии общества на эволюцию человека разработал основоположник марксизма Ф. Энгельс. К социальным факторам можно отнести:

- развитие речевого аппарата;

- трудовую деятельность;

- развитие мышления и сознания;

- способность к творчеству;

- общественный образ жизни.

Человек не мог противостоять стихиям и хищным животным в одиночку. Поэтому индивиды стали объединяться в группы. Для осуществления охоты, трудовой деятельности, защиты от врагов требовалась согласованная деятельность. Появилась необходимость в изобретении системы знаков и звуков. В дальнейшем она преобразовалась в речь.

В таблице указаны главные социально-биологические факторы антропогенеза и их значение:

| Движущая сила | Значение в эволюции человека |

|---|---|

| Биологические факторы (наследственность, изменчивость, естественный отбор, мутации). | Приобретение новых признаков, выживание сильнейших особей, формирование новых расовых групп. |

| Социальные факторы (речь, мышление, труд, общественная жизнь). | Передача опыта из поколения в поколение, преобразование строения рук из-за трудовой деятельности, развитие головного мозга. Ослабление влияния биологических факторов. |

Информация из таблицы позволит понять, какой фактор эволюции человека относят к социальным, а какой к биологическим.

Благодаря словам и предложениям человек стал получать большой объём информации. Это способствовало формированию отделов головного мозга.

Постепенно индивид научился не только понимать окружающих, но и анализировать информацию, проявлять творческие способности. Произошло совершенствование орудий труда, улучшению условий существования.

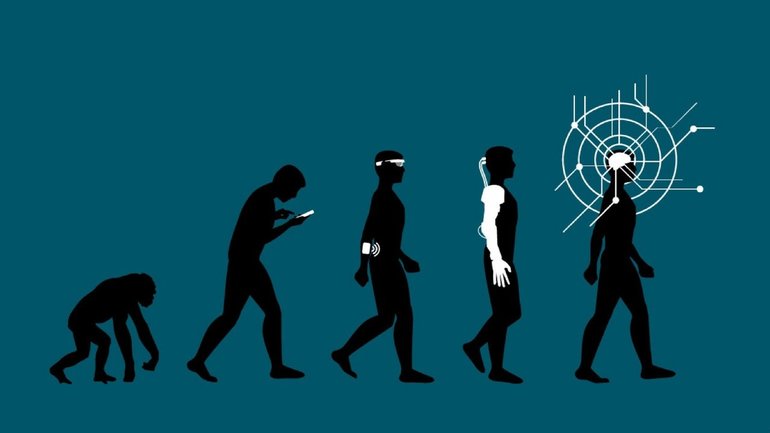

Эволюция в современном мире

К XXI веку человечество овладело навыками изготовления орудий труда, строительства жилищ, производства пищи. Уровень медицины позволяет избавиться от многих заболеваний и прожить долгую жизнь. То есть человек изолировал себя от важнейших биологических факторов настолько, что они перестали иметь значение.

К примеру, естественный отбор в современном мире выполняет только стабилизирующую функцию. Изоляция и популяционные волны и вовсе перестали иметь значение. А вот генетические мутации, наоборот, из-за неблагоприятных экологических условий стали распространённым биологическим фактором. В дальнейшем это может привести к накоплению вредных признаков и снижению жизнеспособности человеческого вида. Социальные причины в современном мире играют главную роль. Для полноценного развития человека в XXI веке необходимо не только общество, но и достойное воспитание и образование.

Изучение материала позволит успешно пройти контрольный опрос по биологии, назвать все социально-биологические факторы антропогенеза и указать их значение в эволюции вида.

Читайте также: