Первобытная периферия классовых обществ кратко

Обновлено: 25.06.2024

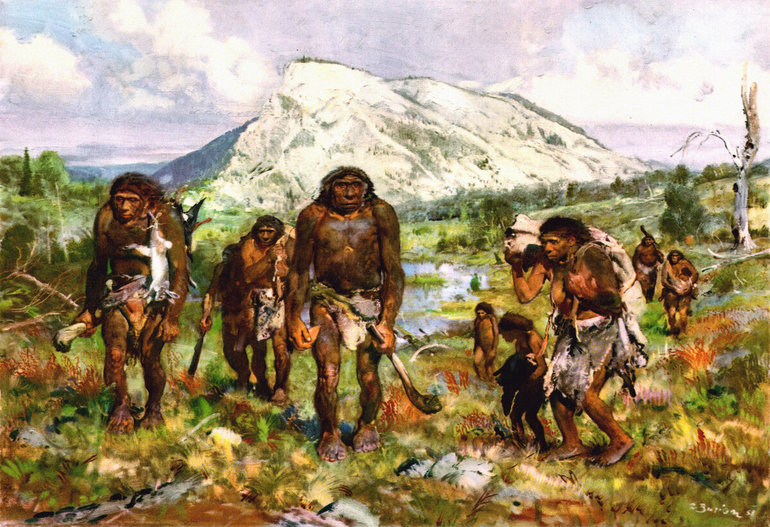

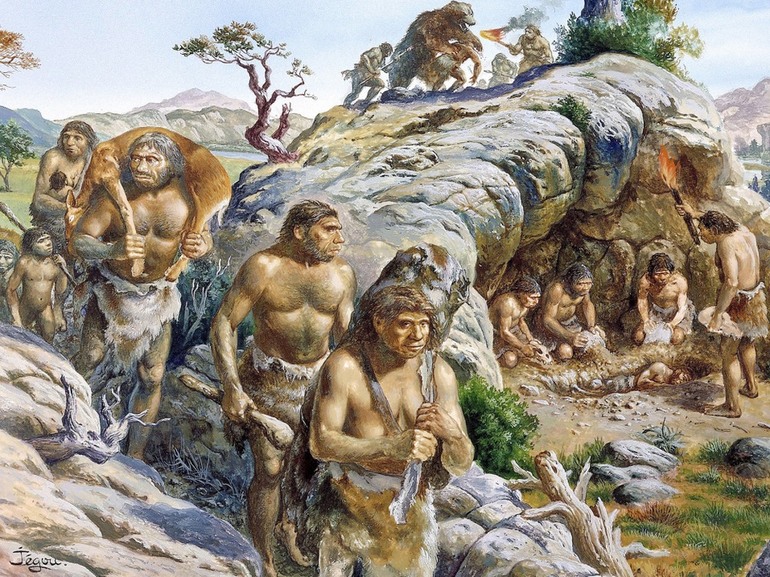

Если архантропы и палеоантропы обитали только в Старом Свете, то люди современного физического типа, неоантропы, появившись 35—40 тыс. лет назад, почти сразу освоили Америку и Австралию. С этого времени вся Земля, исключая лишь Антарктиду, оказалась ареной человеческой истории.

Важнейшей вехой в развития готового, сформировавшегося человеческого общества является возникновение общественных классов и государства или, как любят сейчас говорить, цивилизации. Первые классовые общества, или цивилизации, возникли в конце IV тысячелетия до н.э. Таким образом, период существования и развития готового человеческого общества прежде всего подразделяется на 1) эпоху доклассового, или первобытного, общества, и 2) эпоху классового, или цивилизованного, общества.

В западной науке общество, которое у нас принято называть первобытным, чаще всего именуется примитивным (primitive). Называют его западные исследователи также племенным (tribal), примордиальным (primordial, т.е. первобытным, изначальным), бесклассовым (classless), безгосударственным (stateless), эгалитарным (egalitarian) обществом.

После появления классовых обществ первобытные общества полностью не исчезли. Они вплоть до наших дней продолжали существовать наряду с классовыми, что, разумеется, не могло на них не сказаться. Чтобы учесть это различие, крупнейший специалист по первобытной истории Абрам Исакович Перщиц предложил назвать первобытные общества, какими они были до появления классовых, — апополитейными (от греч. апо — до и политеа, или полития, — государство), а первобытные общества, продолжавшие существовать после возникновения классовых, — синполитейными (от греч. син — со-, одновременный).10 См.: Первобытная периферия классовых обществ. М., 1978. С. 5.

Говоря о первобытной эпохе и первобытной истории, я всегда буду иметь в виду исключительно лишь апополитейное общество и его историю (палеоисторию). Палеоистория существенно отличалась от всей последующей истории человечества (неоистории). И одно из различий, разумеется, не самое главное, состоит в том, что об этой эпохе не существует никаких письменных сведений. Ни палеоантропология, ни археология, сами по себе взятые, ничего не могут сказать об общественных отношениях той эпохи. Единственный источник сведений об этих общественных отношениях — этнология, или этнография — наука, один из разделов которой — социальная этнология первобытности (на Западе это — социальная антропология), специализируется на изучении синполитейных первобытных обществ.11 См.: Семенов Ю.И. Предмет этнографии (этнологии) и основные составляющее ее научные дисциплины // ЭО. 1998. № 2.Любая схема эволюции первобытного общества всегда представляет собой реконструкцию, основанную прежде всего на данных, которыми располагает этнология об синполитейных первобытных обществах.

В свою очередь, стадию собственно первобытного общества нередко подразделяют на этап раннего первобытного (раннепервобытного) общества и этап позднего первобытного (позднепервобытного) общества.

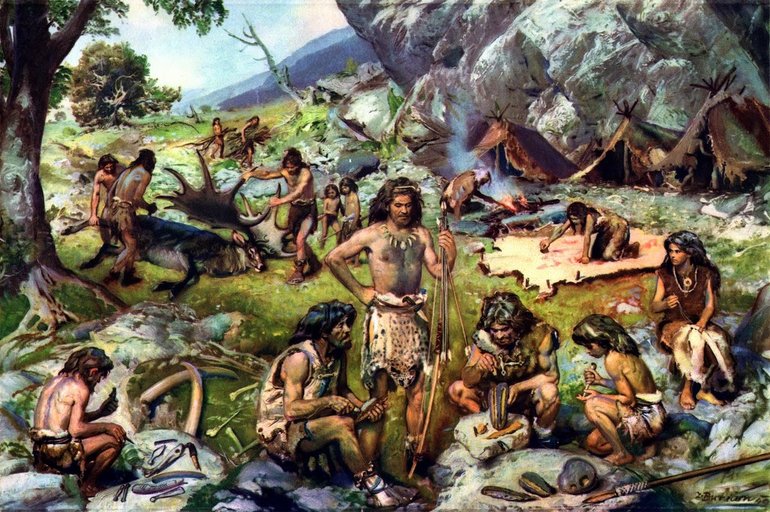

Для раннего первобытного общества была характерна совместная собственность всех членов первобытной общины, вместе взятых, как на все предметы потребления, так и на средства производства. Эта общественная собственность проявлялась в том, что все члены раннепервобытной общины имели право на продукт, добытый любым из них, исключительно лишь в силу принадлежности к этому коллективу. Других оснований не требовалось. Весь созданный продукт распределялся между всеми членами общины, сообразно их потребностям. Действовал принцип: от каждого по способностям, каждому по потребностям.

В раннем первобытном обществе существовали первобытно-коммунистические, или коммуналистические, отношения распределения и тем самым собственности, и, соответственно, коммуналистический способ производства. Раннее первобытное общество было первобытно-коммунистическим, или коммуналистическим.

Смена раннего первобытного общества поздним связана с появлением распределения по труду, которое постепенно вытесняет коммуналистическое распределение. Происходит раздвоение экономики на жизнеобеспечивающую и престижную. Престижно-экономические отношения приобретают такое значение, что позднепервобытное общество можно было охарактеризовать как первобытно-престижное. Возникновение распределения по труду и престижной экономики с необходимостью предполагало появление наряду с общественной собственностью отдельной собственности членов общества и тем самым соответственно имущественного и социального неравенства.12 См.: Семенов Ю.И. Экономическая этнология. Первобытное и раннее предклассовое общество. Ч. 1-3. М., 1993.

С возникновением первобытно-престижных обществ, первобытно-коммунистические полностью не исчезли, они продолжали существовать наряду с первыми. Так первобытный мир разделился на два исторических мира: первобытно-коммунистический и первобытно-престижный. Первобытно-престижный мир был супериорным, первобытно-коммунистический — инфериорным, эксмагистральным.

Еще на стадии первобытно-престижного общества стали возникать различного рода методы и образы эксплуатации. Их развитие привело к переходу от первобытно-престижного общества к предклассовому. Наряду с названными выше двумя историческими мирами возник еще один: предклассовый, или варварский. Последний исторический мир был супериорным, первобытно-коммунистический и первобытно-престижный — инфериорными, эксмагистральными.

На ступени предклассового (варварского) общества уже существовали такие методы эксплуатации, как систематический военный грабеж, данничество, посредническая торговля и ростовщичество, а также помогодоминарный (от лат. dominari — господствовать) и заемнодоминарный образы эксплуатации.

Генезис частной собственности и социальное расслоение вообще, становление общественных классов прежде всего шло в нескольких формах. Становление персонально-корпоративной частной собственности, которая, как правило, была верховной, предполагало разделение людей на знать (аристократию) и простонародье (коммонеров). Это — аристарное (от греч. аристос — наилучший) расслоение. Становление персональной частной собственности, которая обычно была и полной, предполагало разделение людей на богачей и бедняков. Это — плутарное (от греч. плутос — богатство) расслоение. Становление политарной, т.е. общеклассовой, корпоративной собственности всегда начиналось как аристарное, но затем приобретало иные, очень своеобразные формы.

На стадии предклассового общества шло формирование политарного способа производства. Становящийся политаризм можно было бы назвать протополитаризмом. Протополитарный способ производства был одним из основных на стадии предклассового общества.

Близким к протополитарному способу производства был протонобиларный (от лат. nobilis— знатный) способ, который отличался от первого тем, что при нем каждому члену эксплуататорской элиты выделялась определенная доля корпоративной собственности, что часто вело к ее полному разделу. Протонобиларная частная собственность в отличии от протополитарной была корпоративно-персонализированной. Нобиларное расслоение было аристарным.

Существовали еще две основные формы эксплуатации, который в зависимости от условий выступали то как образы, то как способы производства.

Одна из них — доминатный, или доминарный, способ (образ) производства. Суть его заключается в том, что эксплуатируемый полностью работает в хозяйстве эксплуататора. Этот способ выступает в пяти вариантах, которые часто являются и его составными частями.

В одном случае человек работает только за содержание (кров, пища, одежда). Это — доминарно-приживальческий, или просто приживальческий подспособ (подобраз) эксплуатации (1). Нередко поступление женщины в такого рода зависимость оформляется как заключение брака. Это — брако-приживальчество (2). Человек может работать за определенную плату. Этот вариант можно назвать доминарно-наймитским, или просто наймитским (3). Человек может оказаться в чужом хозяйстве в качестве заложника или несостоятельного должника. Это — доминарно-кабальный подспособ (подобраз) (4). И, наконец, еще одним является доминарно-рабский подспособ (подобраз) эксплуатации (5). Рабство как вариант составной элемент доминарного способа (образа) эксплуатации качественно отличается от рабства как самостоятельного способа производства. В литературе его обычно именуют домашним, или патриархальным рабством.

Другим ранним основным способом (образом) производства был магнатный, или магнарный (от лат. magnus— великий, ср.-лат. magnatus— владыка). Он выступал в четырех вариантах, которые нередко являлись одновременно и его составными элементами. При этом способе (образе) основное средство производства — земля, находившаяся в полной собственности эксплуататора, передавалась в обособленное пользование работника, который более или менее самостоятельно вел на ней хозяйство. Случалось, что непосредственный производитель получал от эксплуататора не только землю, но и все средства труда. Работник обычно отдавал собственнику земли часть урожая, а нередко также трудился в собственном хозяйстве эксплуататора.

Таким работник мог стать раб, посаженный на землю. Это магнарно-рабский вариант магнарного способа производства (1). Им мог стать приживал. Это — магнарно-приживальческий вариант магнарного способа производства (2). Им мог стать человек, оказавшийся в зависимости от владельца земли в результате задолженности. Это магнарно-кабальный подспособ (подобраз) эксплуатации (3). И, наконец, им мог стать человек, взявший участок земли в аренду и оказавшийся в результате этого не только в экономической, но и в личной зависимости от владельца земли. Это — магнарно-арендный подспособ (подобраз) эксплуатации (4).

И доминарное, и магнарное расслоение были вариантами плутарной стратификации. Очень часто доминарный и магнарный способы производства срастались друг с другом, образуя, по существу, один единый гибридный способ производства — домино-магнарный. Доминаристы при этом одновременно были и магнаристами.

Различные предклассовые общества существенно отличались друг от друга по своей социально-экономической структуре. Были общества, в которых господствовал формирующийся крестьянско-общинный (пракрестьянско-общинный) уклад. Такие общества можно было бы назвать пракрестьянскими (1). В одних такого рода обществах отношения эксплуатации, если и существовали, то лишь в качестве придатков к этому господствующему укладу. Это — собственно пракрестьянские общества (1.1). В других важную роль играли доминарные отношения. Это пракрестьянскодоминарные общества (1.2.).

Наблюдались общества с доминированием протонобиларных отношений. Это — протонобиларные общества (3), которые подразделялись на собственно протонобиларные (3.1) и протонобилодоминарные (3.2). Были социоисторические организмы, в которых господствовал доминомагнарный способ производства. Это — протодоминомагнарные общества (4). И, наконец, были общества, в которых сосуществовали и играли примерно одинаковую роль протонобиларная и доминомагнарная формы эксплуатации. Такие общества можно было бы назвать протонобиломагнарными (5).

Ни один из этих шести основных типов предклассового общества не может быть охарактеризован как общественно-экономическая формация, ибо он не был стадией всемирно-исторического развития. Такой стадией было предклассовое общество, но оно тоже не может быть названо общественно-экономической формацией, ибо оно не представляло собой единого социально-экономического типа.

К разным социально-экономические типам предклассового общества вряд ли применимо и понятие параформации. Они не дополняли какую-либо общественно-экономическую формацию, существовавшую в качестве стадии мировой истории, а все вместе взятые заменяли общественно-экономическую формацию. Поэтому их лучше всего было бы именовать общественно-экономическими проформациями (от греч. про — вместо).

Некоторые проформации возникли в результате внутреннего развития предклассового общества. Это — апополитейные проформации. Другие обязаны своим появлением влиянию сложившихся классовых обществ. Это — синполитейные проформации. К числу последних, по-видимому, относится протомилитомагнарное общество.

Проформации не выступали по отношению друг к другу как стадии развития. Они были альтернативными вариантами предклассового общества. Их альтернативность наглядно проявлялась в том, что они могли превращаться друг в друга. Не только пракрестьянские общества превращались в протополитарные, но и протополитарные могли трансформироваться в пракрестьянские. Протонобиларные общества преобразовывались в протонобиломагнарные, а последние — в протодоминомагнарные. В свою очередь протодоминомагнарные общества могли стать протонобиломагнарными. Возможны были и другие взаимные превращения предклассовых обществ.13 Подробнее см.: Семенов Ю.И. Проблема перехода от первобытного общества к классовому: Пути и варианты развития // ЭО. 1993. № 2, № 3; Он же. Война и мир в земледельческих предклассовых и ранних классовых обществах // А.И. Першиц, Ю.И. Семенов, В.И. Шнирельман. Война и мир в ранней истории человечества. Т. 2..М., 1994. С. 7-41; Он же. Введение во всемирную историю. Вып. 2. История первобытного общества. М., 1999. С. 143-176.

Во всех проформациях, исключая пракрестьянскую, шли процессы становления частной собственности и общественных классов. Но из пяти оставшихся предклассовых обществ только одно было способно превратиться в классовое без воздействия извне более развитых (а именно классовых) социоисторических организмов — протополитарное (в обоих его вариантах — собственно протополитарном и протополитомагнарном). Таким образом, оно представляло собой магистральную проформацию. Трансформация остальных проформаций в классовое общества было возможно лишь при условии индукции со стороны классовых обществ. Поэтому первые классовые общества могли быть только древнеполитарными и древнеполитомагнарными.

Материальные условия для подъема на уровень классового общества были созданы таким крупным переломом в развитии производительных сил человечества, каким была аграрная (агрикультурная) революция — переход от охоты и собирательства к земледелию и животноводству. Первые очаги земледельческо-животноводческого хозяйства появились, примерно, в IX—X тысячелетиях до н.э. на территории Передней Азии.

Вопрос 2. Становление первобытного человека и общества на территории Европы

Вопрос 2. Становление первобытного человека и общества на территории Европы Существуют разного род теории антропогенеза (происхождения и развития человека как вида). Длительное время господствовала теологическая версия о Божественном создании человека по образу и

1.7.2. Раздвоение культуры с переходом от первобытного общества к классовому

1.7.2. Раздвоение культуры с переходом от первобытного общества к классовому На протяжении почти всей истории первобытности существовала одна, единая культура всего общества в целом. На последнем этапе его бытия, когда стали зарождаться классовые отношения, внутри единой

ВЫПУСК 2. ИСТОРИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА

ВЫПУСК 2. ИСТОРИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА Учебное пособиеМосква 1999 г. УДК 930.9ББК Т3 (0)С-30Рецензенты: кафедра этнологии МГУ им. М.В. Ломоносовадоктор исторических наук Н.Б. Тер-АкопянСеменов Ю.И. Введение во всемирную историю. Выпуск 2. История первобытного общества. Учебное

1.2. Духовная культура первобытного общества

1.2. Духовная культура первобытного общества Производство, которое было основным условием существования людей, с необходимостью предполагало накопление правильных, здравых знаний о мире, развитие здравознания в обеих его формах - знания о том, как нужно действовать,

Раздел I История первобытного общества

Раздел I История первобытного общества

3. Эпоха первобытного (доклассового) общества (40-6 тыс. лет тому назад)

3. Эпоха первобытного (доклассового) общества (40-6 тыс. лет тому назад) В развитии доклассового общества последовательно сменились стадии раннего первобытного (первобытно-коммунистического) и позднего первобытного (первобытно-престижного) обществ. Затем наступила эпоха

I. Архитектура доклассового общества

I. Архитектура доклассового общества История архитектуры доклассового общества обнимает собой большое количество сложных и запутанных проблем, разработке которых посвящена огромная литература. Исследователи главным образом интересовались специальными вопросами

2. Исследование истории первобытного общества в Институте этнографии в первые послевоенные десятилетия

2. Исследование истории первобытного общества в Институте этнографии в первые послевоенные десятилетия Исследованием истории первобытного общества в Институте этнографии занимались и до прихода к руководству в нем Ю.В. Бромлея. Существенный вклад в разработку проблем

19. Исследование экономики первобытного общества и его значение для историологии и философии

19. Исследование экономики первобытного общества и его значение для историологии и философии В одной из своих работ А.И Першиц, проводя четкую грань между первобытными обществами, существовавшими до возникновении классового общества, и первобытными обществами,

20. Сектор истории первобытного общества: Люди, работавшие в нем

20. Сектор истории первобытного общества: Люди, работавшие в нем А теперь вернемся к самому началу истории группы и сектора истории первобытного общества. Он никогда не был велик. Более или менее постоянное его ядро составляли шесть человек — Абрам Исакович Першиц, Лев

23. Сектор истории первобытного общества: плоды его четвертьвековой деятельности

23. Сектор истории первобытного общества: плоды его четвертьвековой деятельности Но вернусь к основной теме. Чтобы представить, что было сделано группой, а затем сектором истории первобытного общества за два с небольшим десятилетия, я ограничусь перечислением вначале

24. Несколько слов об исследование первобытностив советской науке за пределами сектора истории первобытного общества

24. Несколько слов об исследование первобытностив советской науке за пределами сектора истории первобытного общества К тому, что было сказано о работе сектора истории первобытного общества, остается добавить, что исследованием проблем первобытной истории занимались в

25. О судьбе сектора истории первобытного общества и будущем историологии первобытности

25. О судьбе сектора истории первобытного общества и будущем историологии первобытности Ю.В. Бромлей покинул пост директора Института этнографии в 1989 г., и в следующем году умер. Сектор истории первобытного общества не надолго пережил своего создателя и опекуна. В 1992 г. он

Около пятнадцати тысяч лет назад климат планеты начал меняться. Вода, образовавшаяся вследствие таяния ледников, вернула жизнь на планету. Одной из самых подходящих для обитания стала территория на ближнем востоке от Израиля до Ирака. На холмах росло много цветущих деревьев. Погода продолжала улучшаться. В редких лесах росли съедобные растения. На плоскогорьях и равнинах расплодились животные. Местность была настоящим раем для охотников - собирателей. Именно в этой местности люди нашли то, что изменило историю человечества. Люди обнаружили лекарственные травы и зерно. Это стало искрой для развития человечества.

В эпоху первобытного общества случилось много знаменательных событий.

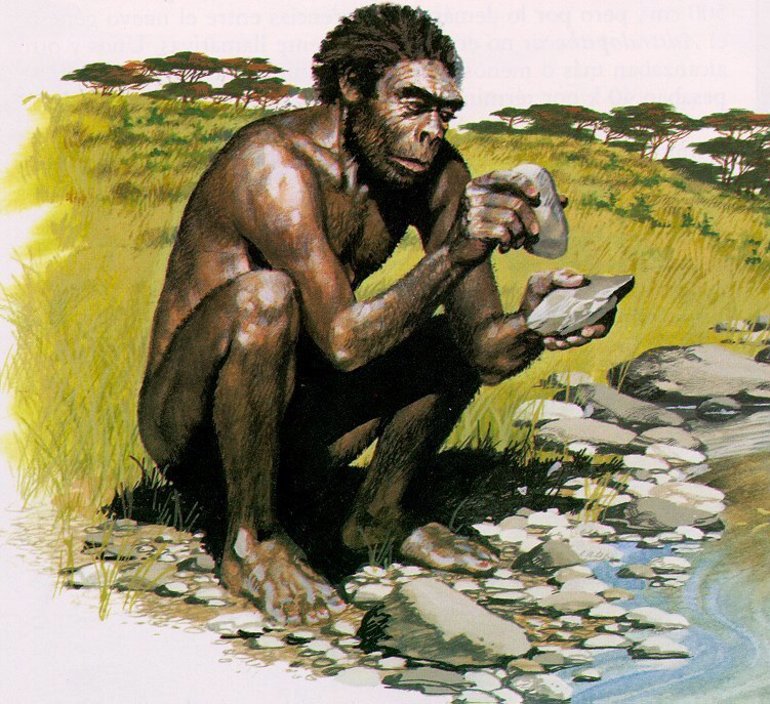

Первым из них было появление здравомыслящего человека, создания способного мыслить, изготавливать средства труда и использовать их. Затем собирательство перешло к производственному хозяйству. Данный процесс приобрел наименование неолитическая революция.

Приблизительно десять - двенадцать тысяч лет назад человек начал изменять природу, и эти трансформации происходят по сей день.

Появление огня в жизни человека внесло существенные изменения. Теперь активность не ограничивалась световым днем. На огне стали готовить пищу и это улучшило питание. Яркий свет огня и исходящий от него дым остерегались животные, что повысило безопасность человека.

Самым важным стало появление у человека речи. Она позволила более - менее связно рассказать о своих мыслях.

Следом за этим возникли религия и искусство. Дальше происходит зарождение раздела общества, появились государства.

Существуют разнообразные системы периодизации древнего общества. Тем не менее все они несовершенны.

1. Палеолит (2, 4 миллиона - 10 000 лет до н. э).

В свой черед разделяется: ранний, средний, поздний период. В этом периоде жили охотники и собиратели. Появились первые средства труда из кремня.

2. Мезолит (10 000 - 5 000 до начала нашей эры).

Люди создавали костяные и каменные орудия, а кроме того использовали лук во время охоты.

3. Неолит (5 000 - 2 000 до начала нашей эры).

Начало времени связано с неолитической революцией. Появляется керамика и новые способы ведения хозяйства.

4. Медный век (5 000 - 3 500 лет до н. э).

Переходный этап от каменного к бронзовому веку. В этот период были наряду с каменными распространены медные орудия.

5. Бронзовый век (3 500 - 800 лет до н. э).

Ведущую роль занимают изделия из бронзы.

6. Железный век (800 лет до начала н.э).

Повсеместно начинают изготавливать железные орудия.

Исследователи считают, что во времена палеолита и неолита положение в социуме у мужчин и женщин было равным, следовательно, существовало равноправие полов. Позже происходит возникновение парной семьи, а затем матриархальной семьи.

Появление духовной стороны культуры относят к эпохе палеолита. Самые старые свидетельства тому - захоронения. Есть также находки изобразительной деятельности человека.

Для первобытного общества характерны довольно медленные темпы изменений.

Существенной чертой этого времени является тесная связь с материальной стороной жизни. Речь людей связана с конкретными вещами и событиями.

Связь людей с природой была очень сильной. Сознание и деятельность человека связана со всем, что видели вокруг себя.

Письменность еще отсутствовала. Вследствие чего информация накапливалась очень медленно, социальное и культурное развитие тормозилось.

В период своего возникновения человек руководствовался инстинктами и мало чем отличался от животного.

С течением времени сознание росло, инстинкты постепенно превратились в социальные нормы. Социальные нормы - общие правила регулирующие поведение людей в обществе.

Разновидности социальных норм древнего общества:

Обычаи - правила поведения сложившиеся при многократном повторении и вошедшие в привычку.

Моральные нормы - правила поведения, основанные на первобытном представлении о добре и зле.

Религиозные нормы - основаны на религиозных представлениях.

Искусство было создано гораздо раньше, чем письменность. В эпоху позднего палеолита люди выбивали на скалах абстрактные знаки. На стенах пещер изображали животных и человеческие руки. Кроме того, уже в этот период создавали скульптуры с помощью камня и костей.

Считается, что помимо дошедших до нас скульптур и наскальных рисунков, искусство также представлялось музыкой, песнями и обрядами, танцами. Люди рисовали на земле и коре деревьев. Шкуры животных использовали, в том числе для творчества. Женщины делали украшения из природных материалов, прокрашивая их цветными пигментами. Наличие желания украшать свое жилище, и тело свидетельствует о появлении способности к абстрактному мышлению.

В эпоху палеолита художники изображали в основном травоядных животных. Гораздо более редко хищных животных, представляющих опасность для людей.

Обрабатывали люди бивни животного.

В период неолита появились каменные постройки. В это же время изображения начали предавать не только конкретные, но и отвлеченные понятия. Появились многие виды декоративно - прикладного искусства.

Власть основывалась в основном на социальных нормах и поддерживались авторитетом вождей и старших. Нормы регулировали все сферы жизни.

Подчинение для людей не было чем - то удивительным, интересы рода были прежде всего. Соответственно нарушение правил вело к жесткому наказанию.

Самый главный орган власти - собрание рода. На собрании решались все дела включая выбор старейшины и военачальника. В большинстве случаев эти должности занимали мужчины.

В основе всего лежал принцип родства. Характерной чертой власти является ее общественный характер.

В условиях ведения хозяйства того времени, собственность была совместной и распределялись между всеми членами общества. Размер доли зависел от объема проделанной работы.

После того как человек начал трудится осознанно начал вести учет продуктов. Для этого даже выделялись специальные члены общины. Подобные действия повышали шансы выжить и поддерживать порядок.

Учет предполагал ведение записей. Так как писать люди еще не умели вместо этого пользовали зарубками и насечками.

Примитивное искусство охватывало все континенты, кроме Антарктиды. Но самое большое количество находок древней живописи найдено на территории Европы.

Причинами появления творчества стали:тяга к прекрасному, первые верования, вера в магию.

Развитие семейных отношений.

Формирование семьи можно разделить на три периода:

1. древнее стадо;

2. матриархат;

3. патриархат, разделяющийся на два этапа:

- отцовский род;

- соседская община (этап распада первобытного строя).

Первобытное стадо - условное название непостоянного человеческого сообщества. Выживать поодиночке в суровых условиях дикой природы было трудно и почти невозможно. Охотиться, собирать еду и отбиваться от диких животных, было гораздо легче вместе. По этой причине люди объединялись в группы, и это стало первой общественной формой объединения людей.

От животного стада сообщество отличалось тем, что члены стада друг другу помогали, строили жилища, совместно воспитывали детей, делились жизненным опытом. Жизнь в коллективе побудило людей начать общаться. Охота способствовала улучшению орудий труда, а это в свою очередь развитию человека и общества.

Матриархат - этап, характеризующийся доминирующим положением в обществе женщин. Имущество наследовалось только по материнской линии. Брак носил групповую форму, позже парный брак, но с раздельным проживанием мужа и жены. На поздних этапах проживали совместно, только муж переходил жить в общину жены. В истории это явление называлось "Матрилокальность" - это первая форма совместного проживания пары.

Патриархат. Этот период стал последним в первобытном строе. Характеризовался ведущей ролью мужчин во всех сферах жизни общины. Соответственно женщина после брака переходила в общину мужа. На позднем этапе патриархата появилась моногамная семья.

Первобытное общество охватывает эпоху от появления человека до образования государства.

Основные черты первобытного общества:

- низкий уровень развития производства;

- общие орудия и средства труда;

- равное распределение продуктов;

- большая зависимость человека от природы.

Со временем появились предпосылки для распада первобытного общества и образования государства.

Образования государства обусловили три основные причины:

- общественный раздел труда;

- появление частной собственности;

- классовое разделение общества.

После того как первобытное общество перешло к рабовладельчеству произошло изменение типа власти.

Можно сделать общий вывод про то, что производственное хозяйство привело к трудовому разделению и неравенству в обществе, а также классовой дифференциации. Все эти события привели к переходу от первобытного к рабовладельческому обществу.

Разложение родового строя за первое тысячелетие привело к образованию феодального общества.

Каждое отдельное государство имело свои отличительные черты и специфику формирования.

Существенное влияние на образование государства оказывала религия. В первобытном обществе каждый отдельный род поклонялся своему богу. Когда рода объединялись именно это обстоятельство укрепляло власть правящей верхушки.

Власть все еще связывалась с богами однако срок правление " царя" продлевался и постепенно стал сроком на всю жизнь. В результате из выборной власти она превратилась в наследственную, передаваемую от отца к сыну.

Еще причинами образования государства являлись: наука, влияние религии, укрепление государственной власти.

По крайней мере до второй половины I тыс н.э на которую приходилось возникновение большинства феодальных государств, первобытная периферия по своим размерам намного превосходила очаги древних цивилизаций. Однако и после этого она оставалась очень значительной. Такое широкое и длительное сохранение значительной частью человечества первобытнообщинного строя после перехода другой части на ступень цивилизации было обусловлено неравномерностью всемирно-исторического процесса. Однако постепенно расширение ареала классовых обществ повело к поэтапному ослаблению этой изоляции. Цивилизации и их первобытная периферия вошли в соприкосновение, обусловившее возникновение различных типов периферии и различных видов контактов, а также во многом в принципе различающиеся на сменявших друг друга ступенях мировой истории.

В зависимости от расположения первобытной периферии по отношению к цивилизации появлиись периферия ближняя и дальняя. Первая была представлена теми, которые непосредственно граничили с цивилизациями; вторая – теми, что контактировали с цивилизациями через посредство ближней периферии. Первая развивалась быстрее, вторая – медленнее

Контакты между цивилизациями и первобытной периферией различаются прежде всего по способу их реализации. Это контакты непосредственные и опосредованные, односторонние и двусторонние, мирные и военные. Непосредственные контакты устанавливались с ближней периферией, опосредованные – через неё с дальней периферией. Односторонние контакты предполагали воздействия, двусторонние или взаимные – взаимодействия.

В целом же взаимоотношения цивилизаций и первобытной периферии почти всегда были ассиметричны в том смысле, что воздействие классовых центров на их первобытную периферию было несравненно большим, нежели наоборот. Среди мирных контактов основные виды – обменно-торговые, миграционные и путём инфильтрации т.е в ходе постепенного просачивания небольших групп к соседям, а также массовые и элитарные т.е. на уровне лишь верхушечных слоёв контактирующих обществ; среди военных контактов – военно-грабительские и военно-захватические.

По функциональной роли контакты чаще всего делят на имевшие место в хозяйственной, социальной, потестрано-политической и духовно-идеологической сферах. Так же классифицируются и те культурные заимствования, которые делались обществом-реципиентом у общества-донора. Установлено, что заимствования легче делались тогда, когда культурный разрыв между донором и реципиентом не был слишком большим. Иначе говоря, заимствования, как правило, делались тогда, когда общества-реципиенты были к ним подготовлены своим собственным спонтанным развитием. Всё же в определённых функциональных сферах контактов могли делаться и малоподготовленные заимствования. Это объяснялось тем, что обычно они были не системными и даже не субсистемными, а выборочными, т.е. заимствовалась не целостная система культуры или её крупный блок, а только отдельный элемент: использовались орудия труда, принимался обычай, усваивался фольклорный мотив и.т.п

Самыми лёгкими и широкими, по-видимому, были хозяйственные контакты. Через них шло общественное разделение труда и в некоторых случаях даже создались новые хозяйственно-культурные типы или подтипы. Через хозяйственные контакты распространялись все важнейшие технические и технологические достижения, заимствовавшиеся одними обществами у других: керамическое производство и металлургия, колесный и парусный транспорт и.т.п. Хозяйственные контакты с цивилизациями по большей части способствовали экономическому развитию первобытной периферии.

В противоположность этому, контакты в социальной сфере и связанные с ними воздействия были затруднены невозможностью прямого социального копирования. Например, греки и римляне вовлекли в работорговлю большинство племён своей ближней первобытной периферии, но у тех самих развивалось не античное, производственное, а лишь домашнее рабство. В то же время косвенно, в виде тех изменений в общественном строе, к которым приводило воздействие со стороны обществ-доноров, контакты в этой сфере часто были очень действенны, причём особенно тогда, когда они были сопряжены с миграциями или войными.

Сходный характер имели контакты и заимствования в потестарно-политической сфере, где также исключалось прямое копирование нововведений. Китайские императоры в знак своей милости посылали вождям дружественных племён один из символов принадлежности к чиновничьему сословию – церемониальный зонт, но получившие его отнюдь не становились чиновниками.

В силу относительной автономности надстройки, и особенно её верхних слоёв, намного большие возможности открывались в области духовно-идеологических контактов и их последствий. Это хорошо видно на примере мифологии и религии.

Остатками первобытности были по большей части структуры, нормы и представления эпохи классоообразования т.е. уже начавшие подвергаться классовому превращению. Многие из них затем претерпели дальнейшую трансформацию. Крупнейшими остаточными структурами и общностями были уже упоминавшиеся реликты племён и их объединений или соответственно соплеменностей, сохранившиеся внутри первичных народностей. Подобные племена и межплеменные общности в классовых обществах часто называют “вторичными”, подчёркивая этим их остаточный, реликтовый характер. Они известны в составе множества древних, средневековых и современных народов – от античных эллинов или италийцев до сегодняшних казахов или туркмен.

Многим обществам были свойственны остаточные родственные структуры, которые могут быть названы вторичными родами. Вторичные роды в значительной мере напоминали патриархальные роды эпохи классообразования с их преимущественно общественными и идеологическими функциями: взаимопомощью, взаимозащитой, генеалогиями и общими культурами. Ещё больше было обществ, в которых реально сохранялись только сегменты таких родов – патрилиниджи, или патронимии, возводившие себя к реальному и памятному предку и связанные особенно тесной взаимопомощью, взаимозащитой, идеологическим осознанием близости. Если вторичные роды существовали всё же преимущественно н ранних ступенях развития классовых обществ, то патронимия бытовали и позже. Они находили себе место всюду, где географические условия или политическая обстановка требовала от индивидов и семей объединения трудовых услиий, материальной взаимоподдержки, взаимного обеспечения безопасности и.т.п

Очень широко сохранялась такая важная остаточная структура, как соседская община. Полностью подтвердилось понимание соседской общины как производственного и социально-бытового коллектива, сохраняющегося в структуре докапиталистических классовых обществ из-за незавершённости развития частной собственности на землю, потребности в трудовой кооперации и фискальных интересов господствующих классов.

Семейная община, сохранение которой объяснялось теми же причинами – незавершённостью развития частнособственнических отношений, потребностью в кооперации труда, заинтересованностью властей в круговой поруке налогоплательщиков. Другие причины. К ним относится недостаток обрабаываемых земель при экстенсивном земледелии, затрудняющий раздел семейных общин не только “изнутри”, но и “извне”. Распространённая причина – натуральный характер семейного хозяйства или его комплексное земледельческо-сктоводческое направление, требующее большого количества рабочих рук. Имелись также остатки тайных обществ, мужских и сверстнических объединений. Функции их были самими различными. Могли играть роль неформальных судов и органов охраны порядка. Мужские объединения в целом или их сверстнические, преимущественно юношеские группировки выступали в качестве военных отрядов. Местами такие группировки могли выполнять хозяйственные функции, совместно обрабатывая поля.

Важнейшей нормой взаимозащиты и взаимоотвественности была кровная месть, дожившая в части отставших в своём развитии классовых обществ до недавнего или даже до нашего времени. Для остаточных норм кровной мести характерны такие черты, как сужение круга мстителей и ответчиков, замена самой мести композициями, получение разрешения на месть властей. Кровная месть здесь предстаёт в классово-трансформированном виде. Нормы внутригрупповой взаимопомощи и взаимозащиты дополнялись нормами межгруппового гостеприимства. Оно могло быть частным – отдельных семей и патронимий – и официальным – местных властей. Как внутригрупповой, так и межгрупповой характер имели остаточные нормы искусственного родства. Наибольшее значение они сохраняли там, где государственная власть не обеспечивала охрану личных и имущественных интересов населения, а родственные и соседские связи даже в своей совокупности были для этого недостаточны.

Много остаточных норм сохранялось в брачных порядках и в семейном быту. Это относится прежде всего к варварским нормам патриархального закрепощения женщины и в особенности к покупному браку. Он был принят в большинстве обществ древности и средневековья, подчас дожив до нашего времени..

Для все докапиталистических классовых обществ характерны более или менее выраженные нормы патриархального всевластия главы семьи над домочадцами, а старшей женщины – над женской частью семьи.

В религиях классовых обществ удержалось также немало прямых остатков первобытных представлений и ритуалов. Самый известный из них – пережиток мужских инициаций в иудаистском и мусульманском обрезании мальчиков. К инициациям, сопровождавшимся ритуальным очищением, восходит также водяное крещение в христианстве. В политеистических религиях древних греков, римлян и других народов сохранялся, а в конфуцианстве до сих пор сохраняется культ семейно-родовых предков.

Доисторическая эпоха — самый длительный период в истории развития человечества. Он начался более 2,4 млн лет назад, а закончился только в четвёртом тысячелетии до нашей эры. Именно в этот временной промежуток появился человек разумный, произошла неолитическая революция и зародились общественные отношения. Первобытное общество кратко характеризуется сильной зависимостью от окружающей среды, отсутствием государственной власти и правовой системы.

Возникновение и периодизация общества

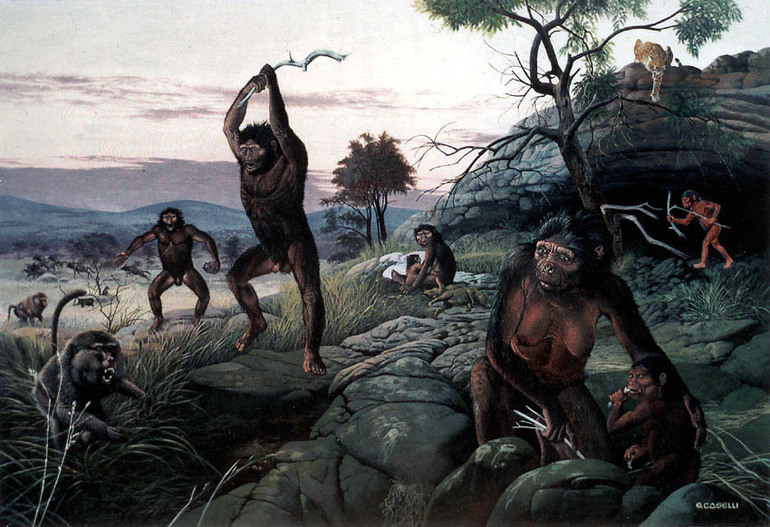

Согласно общепринятой теории Ч. Дарвина, человек произошёл от обезьяноподобного существа. В процессе эволюции гоминиды были вынуждены спуститься с деревьев на землю и научиться ходить на задних конечностях. Передняя часть тела была освобождена от физической нагрузки, поэтому руки стали использоваться для охоты и труда.

Примерно 4 млн лет назад гоминиды эволюционировали в австралопитеков, которые имели более ра́звитый головной мозг. Для защиты от хищных зверей и природных факторов особи объединялись. Так, около 2,5 млн лет назад стало формироваться первобытное общество, которое имело ряд характе́рных признаков:

- наличие коллективного труда;

- равномерное распределение пищи и труда;

- наличие общинной собственности;

- зависимость от природных факторов;

- родоплеменная организация.

Принято выделять несколько этапов развития первобытного общества. Согласно учениям этнографа Льюиса Моргана, вся эпоха делится на дикость, варварство и зарождение цивилизации. Для изучения древнейшей истории используется археологическая периодизация, которая включает в себя:

- Каменный век (2,4 млн лет до н. э. — 2 тыс. лет до н. э.).

- Бронзовый век (3500 — 800 до н. э.).

- Железный век (IX век до н. э. — I век н. э.).

Ввиду отсутствия письменных источников, хронологические рамки этих периодов весьма условны. Учёные основываются только на археологических и биологических данных. Существенный вклад в периодизацию первобытности внесли советские этнографы. Они основывались на эволюции форм собственности, выделяя этап стада, родового строя и его разложения.

Характеристика доисторической эпохи

Этап первобытнообщинного строя прошли абсолютно все народы мира. Именно в этот исторический период сформировались основы правовых и социальных систем.

Быт древних людей

К основным занятиям древних людей можно отнести охоту, рыбалку и собирательство. Добыча делилась на всех членов племени поровну. Личной собственности не существовало, всё имущество было общим. Как правило, сообщества вели кочевой образ жизни.

На ранних этапах развития брачные отношения между членами племени никак не регулировались. В племени наблюдался промискуитет. Это определение обозначает беспорядочную, ничем и никем не ограниченную половую связь между членами одного сообщества. Близкородственное скрещивание приводило к появлению нежизнеспособного, больного потомства. Со временем был введён полный запрет на половые отношения между членами одного рода. Появление дуально-родового брака привело к превращению стада в родовую общину.

Орудия труда постепенно совершенствовались. Изобретение лука и стрел привело к интенсивному развитию охоты, а позже и к одомашниванию животных. Собирательство стало неэффективным, его заменило земледелие. Этот переход от присваивающей экономики к развитию сельского хозяйства называют неолитической революцией. Явление привело к многочисленным изменениям:

- Люди перестали вести кочевой образ жизни и закрепились на конкретных территориях.

- Произошёл рост численности населения.

- Человек стал производить больше, чем потреблял. Появлялся избыточный продукт.

На стадии неолита началось разложение праобщины и формирование соседской общины. Это произошло из-за того, что излишки продуктов сосредотачивались в руках родоплеменной знати. Остальное свободное население было заметно беднее. Наблюдалось расслоение общества на группы, а позже на сословия и классы. Через несколько тысяч лет сформировался рабовладельческий строй, характерный для первых цивилизаций.

Социальные и правовые нормы

Первобытное общество характеризовалось отсутствием публичной власти и государственных институтов. Управление общиной осуществлялось старейшинами, вождями или предводителями. Их власть основывалась только на авторитете.

Во время палеолита и неолита члены общества обладали равными правами. Жители одной общины были разделены только по профессиональному признаку на охотников, скотоводов, земледельцев. Отношения между людьми не были хаотичными, они регулировались специальными нормами: обычаями, традициями и запретами (табу). Особенности мононорм:

| Название социальной нормы | Суть |

|---|---|

| Обычай | Исторически сложившиеся правила поведения, которые соблюдаются в силу привычки населения. |

| Нормы морали | Первобытные представления о добре и зле. |

| Мифология | Фантастические представления человека о мире, природе и жизни. |

| Табу | Строгий запрет на совершение какого-либо действия. |

Все нормы соблюдались добровольно. Самым жестоким наказанием являлось изгнание человека из общины, что фактически означало смерть от голода или хищных животных.

Основные черты первобытной правовой системы:

- Нормы никак не закреплялись и существовали только в сознании людей.

- Выражали интересы всего населения.

- Имели локальный характер.

- Предусматривали 2 способа регулирования: запрет и дозволение.

Правовая система имела тотемную форму, когда какие-либо животные или растения объявлялись священными. Именно от тотема исходили все запреты и дозволения.

Культура и религия

Формирование речи открыло путь самовыражению человека. Люди стали обмениваться друг с другом информацией, давать название явлениям и предметам. Это повлияло на развитие полушарий головного мозга и появление творчества.

Практически все виды художественного искусства зародились в первобытном обществе. Особое распространение получили петроглифы, то есть наскальные рисунки. Древние люди изображали на стенах пещер животных и растений, сцены охоты и сакральные ритуалы. Несмотря на то что первобытная культура развивалась крайне медленно, члены общин накопили много знаний о врачевании, изменении погоды, поведении животных.

Главное культурное достижение первобытности — формирование примитивной письменности. Алфавита не существовало, записи имели вид перечня символов и простейших изображений. Их краткое содержание свидетельствует о том, что в общинах вёлся учёт продуктов и орудий труда.

В эпоху неолита возникают первые религиозные направления. Древние люди поклонялись природным объектам: солнцу, небу, луне, тотемным животным или растениям. Религиозные обряды совершались старейшинами. Позже их заменили профессиональные жрецы, которые обладали исключительным правом общения с духами и богами.

В четвёртом тысячелетии до нашей эры соседские общины были вытеснены первыми цивилизациями. О жизни и культуре древних людей известно только благодаря археологическим, биологическим и геологическим исследованиям.

Читайте также: