Перечислите возможные дефекты в изделии и способы их устранения кратко

Обновлено: 28.06.2024

Дефект — это каждое отдельное несоответствие продукции требованиям нормативной документации. По последствиям дефекты подразделяют на критические, значительные и малозначительные. Критический дефект — это дефект, при котором использование продукции по назначению практически невозможно или исключается в соответствии с требованиями техники безопасности. Значительный дефект — это дефект, который существенно влияет на использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не является критическим. Малозначительный дефект — это дефект, который не оказывает существенного влияния на использование продукции по назначению и на ее долговечность.

По месту расположения все дефекты подразделяют на наружные и внутренние. Наружные дефекты, такие как деформация, поломки, изменение геометрической формы и размеров, легко выявляют визуально или в результате несложных измерений. Внутренние дефекты, такие как усталостные трещины, трещины термической усталости и т. п., выявляют различными методами структуроскопии деталей. К методам структуроскопии относят магнитодефектоскопию, рентгеноскопию, ультразвуковую дефектоскопию и другие методы. Таким образом, в процессе структуроскопии деталей выполняется комплекс работ, состоящий в выявлении и характеристике дефектов, имеющихся в деталях.

Дефекты по возможности исправления классифицируют на исправимые и неисправимые. Исправимые дефекты — это дефекты, устранение которых технически возможно и экономически целесообразно. К ним относят такие дефекты, как деформации, вмятины, обломы, износ поверхностей, задиры и другие дефекты, не ведущие к полной утрате работоспособности детали. Неисправимые дефекты — это дефекты, устранение которых технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По причинам возникновения дефекты подразделяют на три класса: конструктивные, производственные, эксплуатационные.

Конструктивные дефекты — это дефекты, выражающиеся в несоответствий требованиям технологического задания или установленных правил разработки (модернизации) продукции. Причины таких дефектов могут быть весьма различны: ошибочный выбор материала изделия, неверное определение ,размеров деталей, режима термической обработки и т. д. Эти дефекты являются следствием несовершенства конструкции и ошибок конструирования.

Производственные дефекты — это дефекты, выражающиеся в несоответствии требованиям нормативной документации на изготовление (ремонт) или поставку продукции. Такого рода дефекты возникают, в результате нарушения технологического процесса при изготовлении или восстановлении деталей.

Производственные дефекты подразделяют на шесть групп.

Первая группа — дефекты плавления и литья. К ним относятся: отклонения химического состава от заданного, ликвация, газовые поры, земляные и шлаковые включения, усадочные раковины, спаи, горячие и холодные трещины и др.

Вторая группа — дефекты, возникающие при обработке давлением. К ним относятся: поверхностные и внутренние трещины, разрывы, риски, волосовины, закаты, плены, расслоения, флокены, зажимы и т. д.

Третья группа — дефекты термической, химико-термической и электрохимической обработки. В эту группу входят: термические трещины, обезуглероживание, науглероживание, водородные трещины, перегрев, пережог, трещины отслаивания и др.

Четвертая группа — дефекты механической обработки. К этой группе относятся: отделочные трещины, прижоги, шлифовочные трещины, нарушение герметических размеров.

Пятая группа — дефекты, возникающие при правке, монтаже и демонтаже. К ним относятся: рихтовочные и монтажные трещины, погнутость, обломы резьбы, нарушение посадок.

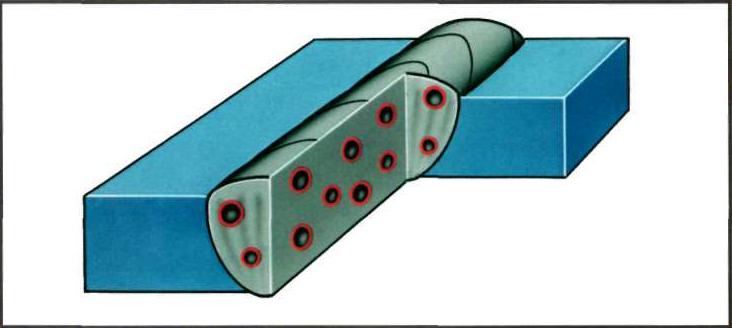

Шестая группа — дефекты соединения металлов сваркой и наплавкой. В эту группу входят: раковины, поры, шлаковые включения, перегрев, изменение размеров зерна, горячие и холодные трещины, непровар, неполное заполнение шва, нахлест, смещение кромок шва, непропаивание, непроклеивание, отслоение и др.

Эксплуатационные дефекты — это дефекты, которые возникают в результате износа, усталости, коррозии и неправильной эксплуатации. В процессе эксплуатации наибольший процент отказов возникает в результате изнашивания деталей. Изнашивание — это процесс постепенного изменения размеров и формы тела при трении, проявляющийся в отделении с поверхности трения материала и в его остаточной деформации. Изнашивание деталей зависит от ряда факторов, в частности от условий трения. В зависимости от наличия между трущимися телами смазки различают сухое, граничное и жидкостное трение.

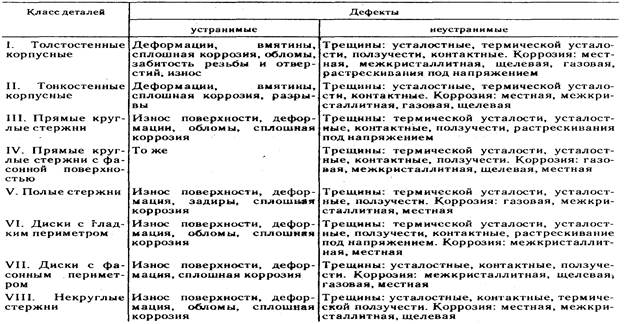

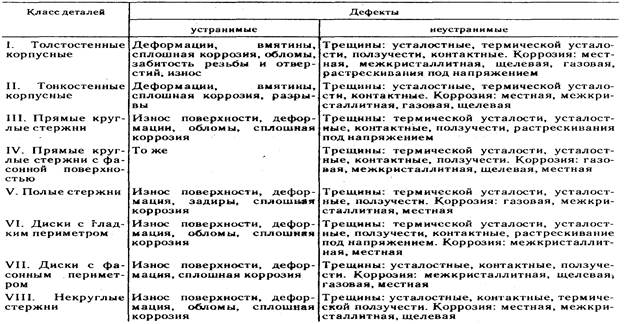

Учитывая, что каждому классу деталей присущи конструктивные особенности и определенные условия эксплуатации, можно ориентировочно установить характерные дефекты деталей каждого класса. В табл. 2.1 приведены примеры вышеуказанной классификации.

Нормативно-техническая, конструкторская, технологическая, эксплуатационная и ремонтная документация стандартизована и является единой для всех предприятий и организаций независимо от их подчиненности и принадлежности к отрасли. Это — "Единая система конструкторской документации" (ЕСКД), "Единая система технологической документации" (ЕСТД), "Единая система технологической подготовки производства" (ЕСТПП).

Таблица 2.1. Характерные дефекты деталей различных классов

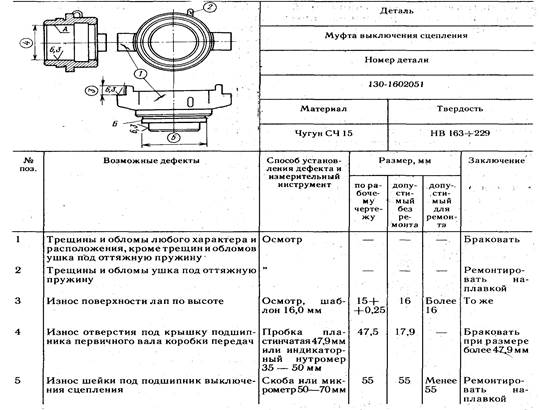

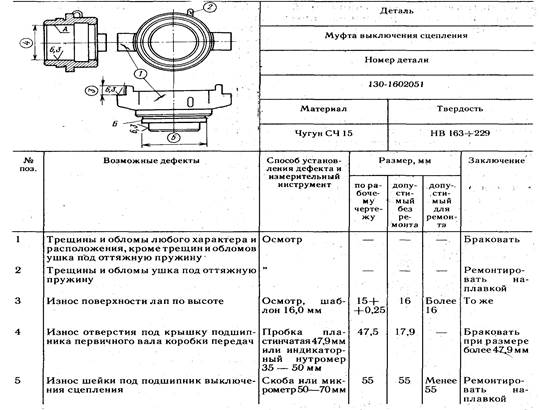

Таблица 2.2.Карта дефектации

Стандартизованные документы на проведение технического контроля предусматривают порядок составления операционных карт технического контроля и ведомостей операционного контроля.

Технические условия (ТУ) на контроль и сортировку деталей в условиях авторемонтного производства разрабатываются на основании анализа условий работы детали, физико-механических свойств, перечня возможных дефектов и др. Они составляются в виде карт (табл. 2.2), которые по каждой детали в отдельности содержат следующую информацию: наименование детали и номер по каталогу, перечень дефектов, способы их выявления и рекомендуемые способы устранения, эскиз с указанием мест расположения дефектов, размеры детали, материал, твердость.

Дефект — это каждое отдельное несоответствие продукции требованиям нормативной документации. По последствиям дефекты подразделяют на критические, значительные и малозначительные. Критический дефект — это дефект, при котором использование продукции по назначению практически невозможно или исключается в соответствии с требованиями техники безопасности. Значительный дефект — это дефект, который существенно влияет на использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не является критическим. Малозначительный дефект — это дефект, который не оказывает существенного влияния на использование продукции по назначению и на ее долговечность.

По месту расположения все дефекты подразделяют на наружные и внутренние. Наружные дефекты, такие как деформация, поломки, изменение геометрической формы и размеров, легко выявляют визуально или в результате несложных измерений. Внутренние дефекты, такие как усталостные трещины, трещины термической усталости и т. п., выявляют различными методами структуроскопии деталей. К методам структуроскопии относят магнитодефектоскопию, рентгеноскопию, ультразвуковую дефектоскопию и другие методы. Таким образом, в процессе структуроскопии деталей выполняется комплекс работ, состоящий в выявлении и характеристике дефектов, имеющихся в деталях.

Дефекты по возможности исправления классифицируют на исправимые и неисправимые. Исправимые дефекты — это дефекты, устранение которых технически возможно и экономически целесообразно. К ним относят такие дефекты, как деформации, вмятины, обломы, износ поверхностей, задиры и другие дефекты, не ведущие к полной утрате работоспособности детали. Неисправимые дефекты — это дефекты, устранение которых технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По причинам возникновения дефекты подразделяют на три класса: конструктивные, производственные, эксплуатационные.

Конструктивные дефекты — это дефекты, выражающиеся в несоответствий требованиям технологического задания или установленных правил разработки (модернизации) продукции. Причины таких дефектов могут быть весьма различны: ошибочный выбор материала изделия, неверное определение ,размеров деталей, режима термической обработки и т. д. Эти дефекты являются следствием несовершенства конструкции и ошибок конструирования.

Производственные дефекты — это дефекты, выражающиеся в несоответствии требованиям нормативной документации на изготовление (ремонт) или поставку продукции. Такого рода дефекты возникают, в результате нарушения технологического процесса при изготовлении или восстановлении деталей.

Производственные дефекты подразделяют на шесть групп.

Первая группа — дефекты плавления и литья. К ним относятся: отклонения химического состава от заданного, ликвация, газовые поры, земляные и шлаковые включения, усадочные раковины, спаи, горячие и холодные трещины и др.

Вторая группа — дефекты, возникающие при обработке давлением. К ним относятся: поверхностные и внутренние трещины, разрывы, риски, волосовины, закаты, плены, расслоения, флокены, зажимы и т. д.

Третья группа — дефекты термической, химико-термической и электрохимической обработки. В эту группу входят: термические трещины, обезуглероживание, науглероживание, водородные трещины, перегрев, пережог, трещины отслаивания и др.

Четвертая группа — дефекты механической обработки. К этой группе относятся: отделочные трещины, прижоги, шлифовочные трещины, нарушение герметических размеров.

Пятая группа — дефекты, возникающие при правке, монтаже и демонтаже. К ним относятся: рихтовочные и монтажные трещины, погнутость, обломы резьбы, нарушение посадок.

Шестая группа — дефекты соединения металлов сваркой и наплавкой. В эту группу входят: раковины, поры, шлаковые включения, перегрев, изменение размеров зерна, горячие и холодные трещины, непровар, неполное заполнение шва, нахлест, смещение кромок шва, непропаивание, непроклеивание, отслоение и др.

Эксплуатационные дефекты — это дефекты, которые возникают в результате износа, усталости, коррозии и неправильной эксплуатации. В процессе эксплуатации наибольший процент отказов возникает в результате изнашивания деталей. Изнашивание — это процесс постепенного изменения размеров и формы тела при трении, проявляющийся в отделении с поверхности трения материала и в его остаточной деформации. Изнашивание деталей зависит от ряда факторов, в частности от условий трения. В зависимости от наличия между трущимися телами смазки различают сухое, граничное и жидкостное трение.

Учитывая, что каждому классу деталей присущи конструктивные особенности и определенные условия эксплуатации, можно ориентировочно установить характерные дефекты деталей каждого класса. В табл. 2.1 приведены примеры вышеуказанной классификации.

Нормативно-техническая, конструкторская, технологическая, эксплуатационная и ремонтная документация стандартизована и является единой для всех предприятий и организаций независимо от их подчиненности и принадлежности к отрасли. Это — "Единая система конструкторской документации" (ЕСКД), "Единая система технологической документации" (ЕСТД), "Единая система технологической подготовки производства" (ЕСТПП).

Таблица 2.1. Характерные дефекты деталей различных классов

Таблица 2.2.Карта дефектации

Стандартизованные документы на проведение технического контроля предусматривают порядок составления операционных карт технического контроля и ведомостей операционного контроля.

Технические условия (ТУ) на контроль и сортировку деталей в условиях авторемонтного производства разрабатываются на основании анализа условий работы детали, физико-механических свойств, перечня возможных дефектов и др. Они составляются в виде карт (табл. 2.2), которые по каждой детали в отдельности содержат следующую информацию: наименование детали и номер по каталогу, перечень дефектов, способы их выявления и рекомендуемые способы устранения, эскиз с указанием мест расположения дефектов, размеры детали, материал, твердость.

Скрытый дефект — дефект, для выявления которого в нормативной документации не предусмотрены необходимые правила, методы и средства контроля. В противном случае это явный дефект.

По причинам возникновения дефекты подразделяют на конструктивные, производственные, эксплуатационные.

Конструктивные дефекты деталей — это несоответствие требованиям технического задания или установленным правилам разработки (модернизации) продукции. Причины таких дефектов — ошибочный выбор материала изделия, неверное определение размеров деталей, режима термической обработки. Эти дефекты являются следствием несовершенства конструкции и ошибок конструирования.

Производственные дефекты деталей — несоответствие требованиям нормативной документации на изготовление, ремонт или поставку продукции. Производственные дефекты возникают в результате нарушения технологического процесса при изготовлении или восстановлении деталей.

Ремонт автомобиля своими руками

для настоящих автомобилистов,

как ремонтировать двигатель самому

Наиболее часто встречаются следующие эксплуатационные дефекты: изменение размеров и геометрической формы рабочих поверхностей; нарушение требуемой точности взаимного расположения рабочих поверхностей; механические повреждения; коррозионные повреждения; изменение физико-механических свойств материала деталей.

Дефекты, возникающие у сборочных единиц, — потеря жесткости соединения; нарушение контакта поверхностей, посадки деталей и размерных цепей. Потеря жесткости возникает в результате ослабления резьбовых и заклепочных соединений. Нарушение контакта — это следствие уменьшения площади прилегания поверхностей у соединяемых деталей, в результате чего наблюдается потеря герметичности соединений и увеличение ударных нагрузок. Нарушение посадки деталей вызывается увеличением зазора или уменьшения натяга. Нарушение размерных цепей происходит благодаря изменению соосности, перпендикулярности, параллельности и т.д., что приводит к нагреву деталей, повышению нагрузки, изменению геометрической формы, разрушению деталей;

Дефекты деталей, возникающие у деталей в целом, — нарушение целостности (трещины, обломы, разрывы и др.), несоответствие формы (изгиб, скручивание, вмятины и др.) и размеров деталей. Причины нарушения целостности (механические повреждения) деталей — это превышение допустимых нагрузок в процессе эксплуатации, которые воздействуют на деталь или из-за усталости материала детали, которые работают в условиях циклических знакопеременных или ударных нагрузок. Если на деталь воздействуют динамические нагрузки, то у них может возникнуть несоответствие формы (деформации);

Дефекты деталей, возникающие у отдельных поверхностей, — несоответствие размеров, формы, взаимного расположения, физико-механических свойств, нарушение целостности. Изменение размеров и формы (нецилиндричность, неплоскостность и т.д.) поверхностей деталей происходит в результате их изнашивания, а взаимного расположения поверхностей (неперпендикулярность, несоосность и т.д.) — из-за неравномерного износа поверхностей, внутренних напряжений или остаточных деформаций. Физико-механические свойства материала поверхностей деталей изменяются вследствие нагрева их в процессе работы или износа упрочненного поверхностного слоя и выражается в снижении твердости. Нарушение целостности поверхностей деталей вызывается коррозионными, эрозионными или кавитационными поражениями. Коррозионные повреждения (сплошные окисные пленки, пятна, раковины и т.д.) возникают в результате химического или электрохимического взаимодействия металла детали с коррозионной средой. Эрозионные и кавитационные поражения поверхностей возникают при действии на металл потока жидкости, движущейся с большой скоростью. Эрозионные повреждения металла детали происходят из-за непрерывного контакта металла со струей жидкости, что приводит к образованию пленок окислов, которые при трении потока жидкости о металл разрушаются и удаляются с поверхности, а на поверхностях деталей образуются пятна, полосы, вымоины. Давайте рассмотрим пример исследования дефектов коленчатого вала двигателя.

Кавитационные повреждения (каверны) металла происходят тогда, когда нарушается сплошность потока жидкости и образуются кавитационные пузыри, которые находясь у поверхности детали, уменьшаются в объеме с большой скоростью, что приводит к гидравлическому удару жидкости о поверхность металла.

В реальных условиях наблюдаются сочетания дефектов.

При выборе способа и технологии восстановления большое значение имеют размеры дефектов.

Величина дефектов деталей — количественная характеристика отклонения фактических размеров и (или) формы деталей и их поверхностей от номинальных значений. Можно выделить три группы размеров — до 0,5 мм; 0,5. 2 мм и свыше 2 мм.

Сварные металлоконструкции активно используются в разных сферах жизнедеятельности. Но в процессе сваривания отдельных элементов в цельные конструкции могут возникать дефекты сварных швов и соединений, которые негативно сказываются на прочности и безопасности эксплуатации готовых металлоизделий.

Что такое дефекты сварных соединений

Размерные параметры сварного соединения четко определены государственными стандартами, при этом свой ГОСТ есть у каждого вида сварки. Любые отклонения от установленных нормативно-техническими документами показателей считаются дефектами. Возникают они как при проведении сварочных работ, так и при нарушении требований в процессе подготовки соединяемых элементов и сборке конструкций в единое целое.

Виды дефектов сварочных швов

В силу разных обстоятельств сварочные стыки могут иметь повреждения, влияющие на их прочностные характеристики. Все виды дефектов сварных соединений разделяются на три основные группы:

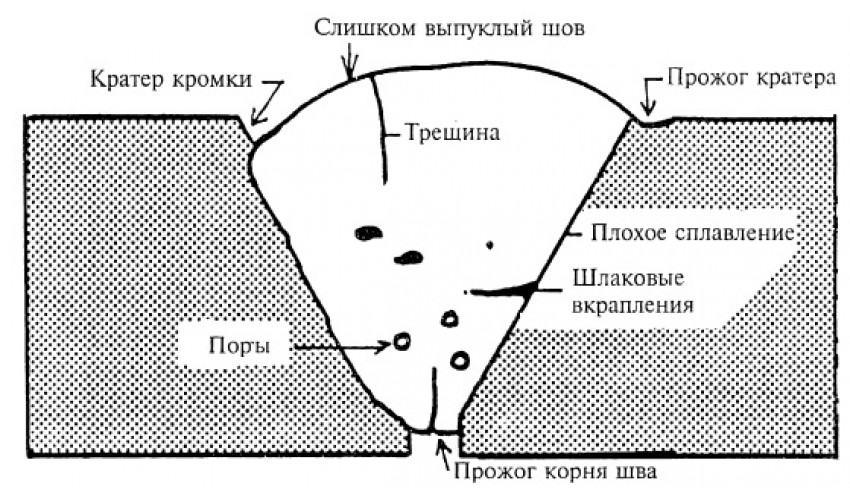

- наружные дефекты. К данной группе относят неравномерность формы стыкового соединения, наплывы, трещины, прожоги металла, подрезы шва, кратеры и другие изъяны, возникающие на поверхности. Обнаружить их можно при визуальном осмотре;

- внутренние дефекты. Это может быть некачественное сплавление металла, пористость и трещины, сторонние включения (оксидные, шлаковые и неметаллические) и другие, находящиеся внутри шовного соединения;

- сквозные дефекты. Сюда относят трещины, подрезы, прожоги и другие повреждения, которые изнутри проходят на внешнюю поверхность сквозь шовное соединение.

Дефекты любого вида не допускаются в сварных соединениях и подлежат устранению, особенно касается это случаев, когда металлоконструкции выступают составляющими элементами несущих конструкций и должны выдерживать интенсивные нагрузки.

Характеристики и причины основных дефектов сварки

Не в каждом случае качество сварки соответствует установленным требованиям. Классификация дефектов сварных соединений в полном составе изложена в ГОСТ 30242-97. Но среди всех обозначенных в документе изъянов выделяют основные, которые чаще обычного выявляются при контроле и обследовании соединительных стыков.

Трещины

Для сварочных швов наибольшую опасность представляют трещины. Они способны спровоцировать мгновенное разрушение металлических конструкций и привести к трагическим последствиям.

Причинами появления трещин могут быть:

- неправильное расположение стыков;

- резкое охлаждение места сварки;

- неправильный выбор материалов;

- кристаллизация металла вследствие чрезмерно высоких температур.

По размеру различают микро- и макротрещины, по типу образования – поперечные, продольные и радиальные.

Вне зависимости от видов и причин возникновения трещины – это недопустимые дефекты сварных соединений металла.

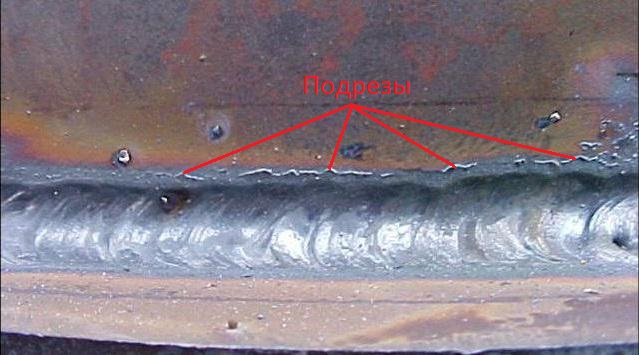

Подрезы

Это образующиеся на наружной поверхности шовного валика продольные углубления. Если на шве есть подрез, то в месте его появления уменьшается сечение шва, а также образуется очаг концентрации напряжения.

Превышенная величина сварочного тока – основная причина появления таких дефектов. Довольно часто наблюдаются подрезы в горизонтальных швах.

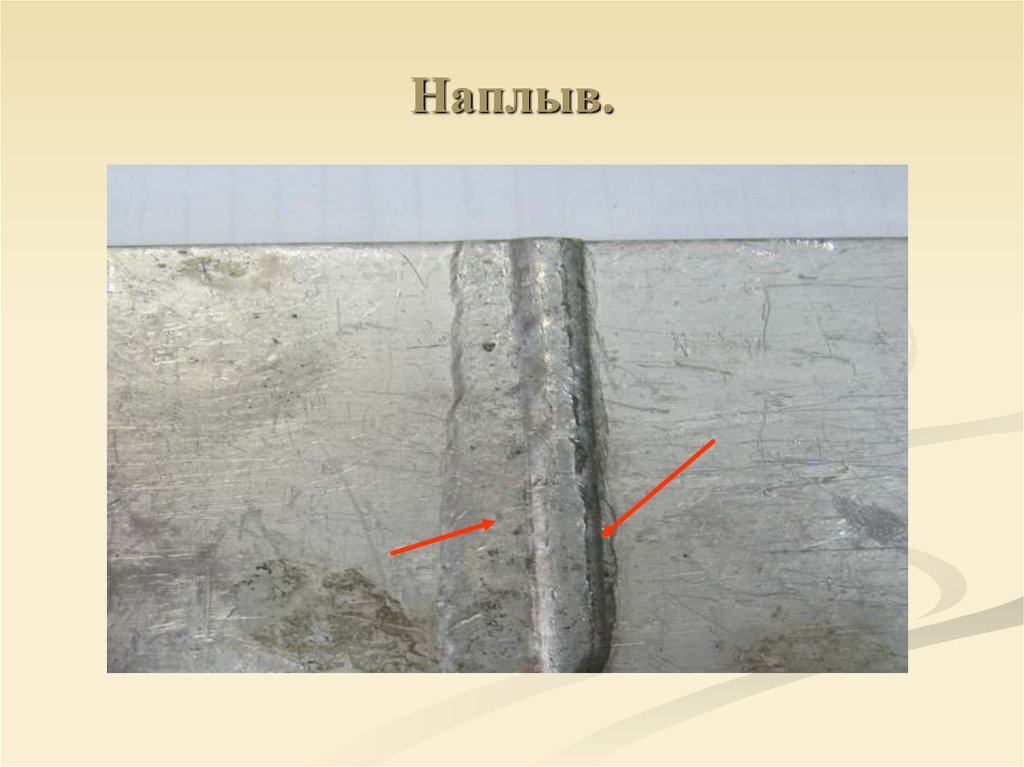

Наплывы

Это натекший на поверхность избыток металла, который не имеет должного сплавления с соединяемой поверхностью. Часто наплыв возникает при сварке стыковых или угловых швов в горизонтальном положении. Образуется при недостаточном прогреве основного металла, избытка присадочного материала, наличия окалин на соединяемых кромках.

Прожоги

Такие дефекты являют собой сквозное отверстие, возникшее вследствие вытекания из сварочной ванны расплавленного металла. В данном случае с другой стороны отверстия как правило образуется натек.

Прожог может быть вызван слишком медленным передвижением электрода по линии сваривания, повышенным сварочным током, неплотным прилеганием к основному металлу прокладки или же недостаточной ее толщиной, большим зазором между соединяемыми кромками.

Непровары

Если на сварочном шве обнаружены локальные несплавления между основным и наплавленным металлом, то дефект такого типа называют непровар. Он существенно понижает прочностные свойства шва и соответственно всей конструкции.

Причины непроваров состоят в следующем: чрезмерно высокая скорость сваривания, некачественная подготовка кромок к сварному процессу, наличие ржавчины, окалин и других загрязнений на соединяемых поверхностях.

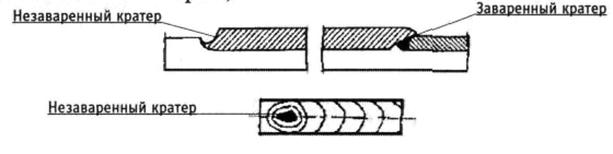

Кратеры

Образующиеся вследствие обрыва сварочной дуги углубления в соединительном валике называют кратерами. Такие изъяны существенно уменьшают сечение стыка, что негативно сказывается на прочности. Кратер опасен тем, что внутри него могут находиться усадочные рыхлости, приводящие к появлению трещин.

Свищи

Поверхностные дефекты в виде полости. Понижают прочность соединительного стыка и провоцируют образование трещин. Свищи имеют произвольную форму, могут возникать как на внешней поверхности, так и внутри шва.

Пористость

Поры – это заполненные газами полости, образующиеся при повышенном газообразовании внутри металла. Возникают при наличии разнообразных загрязнений на свариваемых поверхностях, при повышенной скорости сварки, а также повышенной вместительности углерода в используемом присадочном материале.

Посторонние включения

Качество шва существенно ухудшают сторонние включения – оксидные, шлаковые, вольфрамовые, флюсовые и другие включения. Главная ошибка, приводящая к их наличию – неправильный режим сварки. Любое из присутствующих включений понижает прочность и надежность соединения и подлежит устранению.

Причины появления дефектов

Каждый из всех встречающихся дефектов возникает вследствие конкретных факторов. При этом выделяют причины образования дефектов сварных соединений общего характера:

- использование некачественных расходных материалов для сваривания элементов;

- несоблюдение сварочных технологий;

- низкое качество металла, из которого создаются конструкции;

- некачественное или неисправное оборудование;

- неправильный режим сварки;

- технологические ошибки, вызванные низкой квалификацией сварщика.

Чтобы металлоконструкции получались качественными и выносливыми, следует строго соблюдать нормы сваривания и доверять работы профессиональным сварщикам.

Методы выявления дефектов

Выявление дефектов сварных соединений осуществляется следующими способами:

- визуальный осмотр и обмер стыковочных швов;

- испытания стыков на непроницаемость;

- определение дефекта сварного соединения специальными приборами;

- испытания образцов на прочность в лабораторных условиях.

Осмотр сварочного шва осуществляется только после очистки его от шлака, устранения застывших брызг металла и других типов загрязнений. Проверке подлежат размеры и правильность формы соединений, наличие или отсутствие прожогов, кратеров, трещин, свищей и других погрешностей.

Испытание непроницаемости позволяет выявить дефекты сварных соединений трубопроводов, например, поры, трещины, сквозные непровары. Проверяются конструкции несколькими способами:

- обдуванием или заполнением швов воздухом;

- поливом струей воды или наполнение отсеков водой под давлением;

- смазыванием швов керосином.

Если в ходе проверки обнаружен дефект, то деталь возвращается на дополнительную обработку.

Способы устранения дефектов

Любой сварочный процесс сопровождается образованием дефектов, вне зависимости выполняется он инвертором, полуавтоматом, трансформатором или другим оборудованием. При этом выделяют недопустимые и допустимые дефекты сварных соединений, по сложности которых определяется пригодность или непригодность конструкции к дальнейшей эксплуатации.

Способы устранения дефектов сварных соединений выбираются с учетом типа обнаруженного повреждения:

- прожоги исправляют тщательной зачисткой стыка с последующей его заваркой;

- для устранения подрезов выполняется наплавка тонкого соединения по всей линии дефекта;

- исправление трещины осуществляется методом ее полного рассверливания, вырубкой шва на проблемном участке, очисткой поверхностей и повторным завариванием с соблюдением сварочной технологии и действующих нормативов;

- непровары удаляются путем их вырезания и повторного сваривания;

- свищи и кратеры вырезаются до достижения основного металла, после чего по-новому завариваются;

- наплывы аккуратно срезаются, но при этом обязательно следует проверить срез на предмет наличия непровара;

- деформация при сварке устраняется термическим или термомеханическим способом;

- все типы дефектов с посторонними включениями устраняют вырезкой и завариванием.

Если в ходе обследования обнаружены технологические дефекты сварных соединений труб, то устранять их следует строго в соответствии нормативных требований одним из методов:

- механическим без последующей заварки;

- механическим с завариванием места выборки;

- вырезкой участка трубы, на котором присутствует дефект;

- полным удалением шовного соединения и выполнением нового.

При проверке на прочность и герметичность газораспределительных сетей разрешается исправлять дефекты сварных соединений газопроводов в случае, когда сварочный процесс выполнялся дуговой сваркой и не допускается при сваривании газовой сваркой.

Методы контроля сварных соединений

Тот факт, что влияние дефектов на качество сварной металлоконструкции максимизирует риски разрушения изделий доказывать не нужно. Чтобы в процессе сваривания получать действительно надежные, прочные и выносливые конструкции, после завершения работ должен проводиться контроль качества сварных соединений.

Осуществляется контроль сварочных швов поэтапно:

- предварительный. Включает проверку марки металла, качества заготовок, кислорода, присадочной проволоки и других расходных материалов;

- контроль в ходе сварочных работ. Подразумевает постоянные проверки режима сварки, исправности оборудования, осмотр швов и измерение их специальными шаблонами. При выявлении отклонений от установленных стандартов сразу же можно провести удаление дефектов сварных соединений;

- контроль готовой конструкции. Внешние дефекты можно увидеть при обычном осмотре. При необходимости стыки проверяются на плотность, а также подвергаются другим испытаниям.

Все методы контроля сварных соединений разделяются на две группы – разрушающие и неразрушающие. Как правило для выявления дефектов применяются неразрушающие методы, к которым принадлежат:

- внешний осмотр: ;

- магнитный контроль;

- цветная дефектоскопия;

- радиационная дефектоскопия;

- капиллярная дефектоскопия;

- контроль стыков на проницаемость и другие методы обнаружения дефектов сварных соединений.

Методы разрушающего контроля подразумевают испытания отобранных образцов и применяются в основном при необходимости получить параметры сварного шва и зоны термического влияния. Контроль осуществляется химическим анализом, механическими и металлографическими испытаниями.

Заключение

Чтобы сварочный шов по всем параметрам соответствовал стандартам качества и заданным требованиям, то начиная с подготовки подлежащих соединению элементов и до окончания сварочного процесса необходимо осуществлять контроль. Это позволит предотвратить основные дефекты сварных соединений или же оперативно их устранить.

Начинающие сварщики, самостоятельно ремонтирующие металлоконструкции и детали, нередко допускают дефекты сварки, снижающие прочность швов. Они растрескиваются, пропускают воду, разрушаются под нагрузкой. Существуют способы выявления и устранения дефектов сварных швов и соединений, снижающих прочность смонтированных конструкций, заваренных деталей.

В обзоре представлены все виды последствий нарушения технологии, способы восстановления поврежденных участков.

Причины образования дефектов

Изъяны при сварке возникают по объективным и субъективным причинам. Каждый вид металлопроката характеризуется свариваемостью. Этот показатель зависит от компонентного состава сплава, способа производства проката. Для плохо свариваемых деталей в технологические карты сразу закладывается большой процент брака.

Основные виды дефектов сварных соединений:

- нарушение целостности металла;

- деформация конструкций или деталей из-за возникновения внутренних напряжений;

- нарушение формы сварного шовного валика;

- несоблюдение геометрических параметров наплавочного валика;

- структурные изменения металла (размера зерна в области фазового перехода сварного соединения).

Внешние дефекты не так опасны, как внутренние, невидимые. Они выявляются неразрушающими методами контроля. Самостоятельно делать ответственные сварные швы рискованно. Лучше обратиться к профессионалам.

Основные причины нарушения целостности сварных шовных валиков и зоны термовлияния:

- некачественная обработка стыков: плохо зачищенная окалина, ржавчина, остатки оксидной пленки, жирные пятна, загрязнения;

- применение наплавочной проволоки или электродов, не соответствующих основному металлу;

- неисправность сварочного аппарата;

- неправильная установка рабочих параметров: силы тока, напряжения на регуляторах сварочника;

- неправильная укладка деталей, не учитывается коэффициент линейного расширения;

- несоблюдение интервала между электродом и деталью, не поддерживается определенная длина дуги.

Виды дефектов сварных швов

Полная классификация возможных нарушений наружной и внутренней структуры сварных швов представлена в ГОСТ 30242-97. Возникновение наружных дефектов сварных швов нередко сопровождается глубинными нарушениями структуры сплава. Они возможны при любом способе сварки, делятся на наружные, внутренние и сквозные. О каждом виде изъянов сварных соединений стоит рассказать подробнее.

Наружные

Выявляются при визуальном осмотре. Большинство наружных дефектов сварных швов устраняются в процессе работы.

Причина трещин – несоблюдение температурного режима. Горячие формируются при высоких температурах свыше 1100°С. Холодные при недостаточном разогреве поверхности (до 200°С). При трещинах металл становится менее пластичным, разрушается под нагрузкой.

Подрезы – наиболее встречающиеся дефектные нарушения сварных шовных валиков: между наплавкой и деталью видны углубления. Причины:

- слишком высокое напряжение электродуги, сварные заготовки истончаются;

- одна деталь проваривается сильнее, ванна расплава смещается от центра зазора.

При подрезе прочность соединения снижается, сварной шов приходится проходить еще раз.

Прожоги характерны для сварки тонкостенных изделий. Их удается избегать опытным сварщикам. К прожогу нередко приводит неуверенное управление электродом. Слишком высокий ток – еще одна причина.

Свищи – крупные раковины, похожие внешне на воронку. Они ухудшают внешний вид сварного шва, видны сразу. Их устраняют вторичной проходкой.

Кратер характеризуется рыхлостью металла, его усадкой. От них нередко идут трещины по поверхности. Возникают в области непровара при отключении или отрыве электродуги от поверхности заготовки.

Наплыв – вылившийся избыточный металл: наплавка расползается без образования надежного сварного шва, нет прочного диффузного слоя. Электродуга не успевает проплавить заготовку из-за недостаточного напряжения. Другая причина – плохо зачищенные кромки, остатки окалины не расплавляются.

Внутренние

Внешне невидимые, но нарушающие структуру металла изъяны самые коварные. Внутренние дефекты вне зависимости от причин возникновения недопустимы на сосудах высокого давления, трубопроводах, деталях, работающих на излом.

Отпотина или трещина бывает:

- холодная – появляются после остывания наплавки и диффузного слоя вследствие остаточных напряжений в области разогрева;

- горячая – продольные или поперечные растрескивания, возникающие в металле на границе формирующегося зерна.

Горячие трещины на фазе формирования кристаллической решетки в легированных сплавах:

- из-за нарушения технологического процесса (не те электроды, рабочий ток);

- при непредвиденном отключении сварочного аппарата во время замыкания по падающей капле.

Природу трещин установить несложно. Горячие появляются сразу, характерны для массива шва, области термовлияния, если допущен перегрев или температура ниже точки плавления. Холодные формируются постепенно, пока идут фазовые превращения жидкой массы в кристаллическую решетку. Возможные причины:

- не успевшие выделиться молекулы водорода (недостаточный разогрев);

- высокая влажность воздуха на рабочем месте;

- плохая экранизация расплава защитной атмосферой.

Поры классифицируются по размеру, месту расположения. Они возникают:

- из-за инородных тел, попадающих в сварочную ванну (окислы и шлаковые включения, чешуйчатость ржавчины, влага, вольфрамовые частички от неплавящегося электрода могут стать причиной образования газовых пузырей);

- если расплав недостаточно хорошо защищен (с обмазки выделяется мало шлака, тонкий слой флюса, сдувает защитное облако газа);

- когда нарушается технологический процесс (не выдержана температура предварительного нагрева заготовок, не подготовлены электроды, неправильно выставлен сварочный ток).

Шлак остается в порах, если нарушена технология. Вольфрам попадает при недостаточном экранировании ванны инертным газом. Оксидные пленки остаются при плохой зачистке свариваемых поверхностей.

Непровар – дефект, характерный для начинающих. Стык между деталями недостаточно заполнен, толщина диффузного слоя неравномерная. Чаще выявляется при многослойной проходке глубоких кромок, когда не производится промежуточная проковка и удаление окалины. Другие возможные причины:

- плохая подготовка заготовок;

- слишком плотная установка деталей, маленький зазор;

- высокая скорость сварки (наплавка не успевает заполнить пустоты);

- отклонение электрода (расплав образуется рядом со стыком, а не над ним);

- неправильно установленный рабочий ток (электроду для расплавления не хватает ампеража).

Пережог (его еще называют перегревом) характерен при несоблюдении технологии сварки: когда ток больше, чем нужен, а скорость низкая. Нарушается структурная решетка: зерна в шве формируются слишком крупные, металл становится хрупким из-за критической ударной вязкости. Дефект не устраняется термообработкой, влияющей на микроструктуру, необходимо делать глубокую зачистку, а затем заделку области пережога.

Сквозные

Просветы определяются визуально или при проверке герметичности. Главная причина сквозных дефектов – прожоги. Характерны для тонкостенных деталей, электрод насквозь прожигает металл рядом с наплавленным шовным валиком. Причина прожога – несоблюдение технологического процесса:

- большой зазор между свариваемыми заготовками;

- повышенный ток;

- низкая скорость перемещения электрода;

- прекращение подачи защитного газа.

При образовании отверстия ванна расплава не формируется, металл утекает за ее пределы.

Контроль качества сварных соединений

Сварщик несет индивидуальную ответственность за качество работы. Недопустимые дефекты – такие, при которых изделие или конструкцию нельзя эксплуатировать. Поврежденный сварочный шов может лопнуть под воздействием окружающей среды, силовой нагрузки. Контролеру необходимо выявить тип дефекта, место его расположения, размер. В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации выбирает методы контроля.

ВИК (визуально-измерительный) – самый простой и доступный. Соединение измеряют, осматривают. Для улучшения визуализации используют лупы, реже микроскопы (смотрят зернистость застывшего металла).

Цветная дефектоскопия используется для выявления трещин, несплошностей, наплывов в области сварных швов.

Диагностические методы с использованием приборов (радиационный, ультразвуковой, магнитно-резонансный) определяет внешне невидимые дефекты образованного металлического слоя, зон фазового перехода, где возникают внутренние напряжения. Место сварки покрывают тремя типами химических средств. Сначала очистителем (ацетоном или другими растворителями) подготавливают поверхность. После этого сварной шов из пульверизатора или кисточкой покрывают индикатором-пенетрантом, подходящими к данному виду стали или цветного металла. Затем проявителем. Через несколько секунд несплошности становятся видны. Индикаторную пленку после осмотра сварного соединения снимают сухой тканью и салфеткой, следов на деталях не остается.

Способы устранения дефектов сварных швов

Допускаются только незначительные по размеру изъяны, не влияющие на прочность соединений. Большинство дефектов сварочных швов, выявленных в ходе контроля, необходимо устранить. Они ухудшают эксплуатационные свойства металлоконструкций, могут стать причиной аварии, разгерметизации трубопроводов или сосудов.

Методика исправления недостатков сварки зависит от вида дефектных нарушений:

- Пористость, выявленную визуально или методом неразрушающего контроля, вырубают. Швы проваривают заново с соблюдением технологии, снижающей риск образования газовых полостей на поверхности и внутри металла.

- Свищи по природе схожи с глубокой пористостью, отличаются образованием воронок различной глубины. Неустранимые подваркой нарушения шва вырубают. Делают обрубку и зачистку дефектного участка, если массивный валик позволяет такую корректировку.

- Подрезы по линии диффузного слоя обычно бывают на сверхнормативно направленных валиках. Их убирают зачисткой или дополнительной наплавкой металла.

- Непровары случаются, когда кромки плохо разогреваются при образовании ванны расплава. Дефект, обнаруженный во время приемки изделия, корректируют новой проходкой. Участок шва с дефектом удаляют болгаркой или механически вырубают, после этого заполняют расплавом.

- Наплывы или подтеки снимают шкуркой, как регламентировано в стандарте. Объемные дефекты предварительно срубают, затем проводят зачистку шкуркой допустимого размера или напильником. После подготовки кромок снова наплавляют валик.

- Шлаковые вкрапления, снижающие прочность на разрыв, видимые или выявленные аппаратурой, удаляют механически, образовавшийся зазор тщательно проваривают, после этого доводят валик до нужных параметров.

- Отклонения валика от допустимых геометрических размеров:

в сторону увеличения устраняют зачисткой, срубанием излишков металла;

в меньшую – подваркой шва.

Качество соединения зависит не только от профессионализма сварщика. Скачки напряжения в сети гасят не все сварочники, некоторые начинают хуже работать. Появлению пор способствует окисление ванны расплава, насыщение стали водородом, азотом. Какой бы ни была причина прогаров, наплывов или других дефектов, их необходимо после обнаружения обязательно устранить, переварить металл или хорошо зачистить валик. Дефекты ухудшают не только внешний вид соединения, но и снижают сопротивляемость металла к механическим разрушениям под ударной, динамической крутящей или однонаправленной статической нагрузкой.

Читайте также: