Основание переяславля рязанского кратко

Обновлено: 25.06.2024

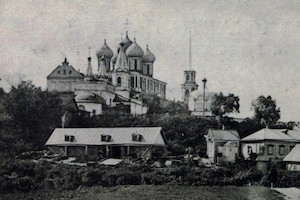

Город впервые упомянут в 1095 году как Переяславль Рязанский: в этом году на высоком мысу при слиянии рек Трубеж и Лебедь был заложен кремль - ядро города. Название города связывают с именем Черниговского князя Ярослава Святославича. В то время как Рязанью назывался стольный город Рязанского княжества - городище Старая Рязань (см.) в 50 км. к юго-востоку от нынешней Рязани. В XIII веке княжество имело своё ядро в среднем течении реки Оки. Со слов Д. И. Иловайского "Рязанское княжество составляло самую воинственную и беспокойную ветвь Рюрикова дома". Оно было пограничной землей - русские, начавшие в конце I тысячелетия заселять окское правобережье, сталкивались с натиском кочевых скотоводческих племён с юга. Древняя Рязань первой среди русских городов приняла удар манголо-татарского нашествия и была разрушена татаро-монголами в 1237 году, ввиду чего центр жизни княжества постепенно стал смещаться в Переяславль-Рязанский. Так, в 1291 году сюда переместилась архиерейская кафедра, неизменно остававшаяся здесь с тех пор, а в середине XIV века и княжеский престол. Степняки долго тревожили русские земли набегами с юга и река Ока (как и левый её приток Угра) были естественный защитой, которую летописцы именовали поясом Пресвятой Богородицы, защищавшим русскую землю. Рязанщине пришлось пережить больше татарских набегов чем другим древним русским землям. С этими местами связаны русские предания, герои которых отважно сопротивлялись врагу: о воине Евпатии Коловрате; о зарайской княгине, бросившейся с кремлёвской башни, чтобы не стать заложницей хана; об Авдотье Рязаночке.

В 1306 году Московские князья завладели Коломной, но граница между Москвой и Рязанью ещё долго пролегала близ этого города, проходя чуть южнее, там, где ныне находится Щурово. До наших времен сохранился пограничный московско-рязанский столб отображающий тогдашний знак Рязани: пешего воина, в котором нередко видят Олега Рязанского. С его именем связаны наиболее драматические страницы в истории Рязанского княжества, когда оно стремилось быть на равной ноге с Москвой. В XIV веке, во времена святого Дмитрия Донского, князь Олег Иванович лавировал между Ордой, Литвой и Москвой. Но его потомки не смогли противостоять Москве, и Рязанское княжество в 1521 году вошло в состав государства Московского.

В 1708 году город был включен в Московскую губернию. В 1778 году по указу императрицы Екатерины II он был переименован в Рязань и стал центром наместничества, а с 1796 года - Рязанской губернии. По регулярному генеральному плану 1780 года в основном в соответствии с направлением древних улиц были проведены главные магистрали: улицы Соборная выходящая на Соборную площадь, Почтовая и Астраханская; в конце XVIII-первой половине XIX веков город застраивался зданиями в стиле классицизма. В конце XVIII века город имел устойчивое экономическое положение, процветала торговля и ремёсла. Были открыты духовное училище, семинария, типография, народное училище, оперно-драматический театр. Во 2-й половине XIX века тут появляются чугунолитейные, винокуренные, салотопенные и другие. промышленные предприятия.

Рабочие Рязани участвовали в Октябрьской Всероссийской политической стачке 1905 года. Советская власть здесь установлена 26-30 октября 1917 года. В 1929-1930 годах - окружной центр Московской области. Лишь с 1937 года Рязань вновь стала областным центром. За годы Советской власти Рязань превратилась в крупный промышленный город. До Великой Отечественной войны 2/3 его валовой промышленной продукции давали пищевая, лёгкая и деревообрабатывающая отрасли; после войны Рязань превратилась в важный индустриальный центр с преобладанием отраслей тяжёлой промышленности, главным образом машиностроения.

На сегодняшний день Рязань является не только промышленным, но и крупным научным и культурным центром, кафедральным городом Рязанской епархии.

31 октября отмечается Всемирный день городов. В этот день предлагаем вспомнить древнее название нашего города, нынешней Рязани, а также узнать о происхождении топонима и возможности его увековечивания в современности.

Переяславль: забытый топоним?

В этом году Рязань отметила 922 года со дня основания. Под этим именем город существует уже 240 лет. Но почти семь веков город жил под названием — он назывался Переяславлем, а затем Переяславлем-Рязанским.

Город в честь Ярослава.

По другой версии название Переяславль было перенесено на территорию Поочья восточными славянами из Приднепровья. Там уже существовал город с таким же названием.

Три Переяславля

Всего же в древности на Руси появилось три города, называвшимися Переяславлями. Все они существуют и в наше время.

Первый Переяславль возник на юге, на левом берегу Днепра, недалеко от Киева. Он являлся одним из древнейших русских городов. Второй — наш, Рязанский Переяславль. Третий Переяславль возник в 1152 году. Этот город является родиной святого благоверного князя Александра Невского. Все три города во избежание путаницы со временем получили прилагательные: один стал Рязанским, другой в итоге зовется Переяславлем-Залесским, а третий претерпел метаморфозы из Переяславля-Русского и в Переяслав-Хмельницкий, ныне Киевской области.

Примечательно, что во всех трёх Переяславлях есть реки под названием Трубеж. А в нашей Рязани протекают также реки Лыбедь ( такое же название у одной из киевских рек) и Дунайчик. Этот факт подтверждает версию о перенесении южнорусскими переселенцами родных названий в северные княжества.

Обсуждались и предложения назвать Переяславской одну из улиц Рязани или даже дать такое наименование Северной окружной дороге. Но по ряду причин и эти предложения не воплотились в жизнь.

Впрочем, члены топонимической комиссии не сдаются. Сейчас они вернулись к идее установить в районе Кремля камень с текстом из Следованной Псалтыри об основании города. Это предложение нужно ещё согласовывать с федеральными органами, так как Кремль является памятником федерального значения.

Два года назад председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении древнего города Переяславля-Рязанского в список объектов культурного наследия федерального значения с целью его популяризации и охраны. Важно, чтобы и сами рязанцы не забывали о том, что их город обладает древней историей и сохранить его наследие, памятники культуры, храмы, монастыри и святыни — дело рук ныне живущих.

Николай Булычев, председатель топонимической комиссии города Рязани

Мало кто знает, что на самом деле Рязани, увы, не существует. Тот город, который мы сейчас знаем под именем Рязань, до XVIII столетия назывался Переяславлем Рязанским. После того, как в 1237 году Старая Рязань пала под натиском татаро-монгольских полчищ и постепенно пришла в упадок, Рязани больше нет.

(Трагедия гибели Старой Рязани рассказана в „Повести о разорении Рязани Батыем" – в одном из наиболее драматических произведений древнерусской литературы).

История Рязани (Переяславля Рязанского) ведет свое начало с 1095 года, первоначально город именовался Переяславлем. Его рождение относится к периоду становления феодального общества. Он вырос в центре древнего земледельческого района на р. Оке. Земли вокруг были плодородны, луга обильны, леса полны зверем, а воды - рыбой.

Город стоял в окружении древнейших поселений. Территориально близки к Переяславлю-Рязанскому Льговское и Глебовское городища, летописная Казарь, Вышгород.

Среди находок по берегам Оки есть серебряные гривны и дирхемы, византийские монеты, Особенно много кладов арабских монет найдено на острове между Трубежом и Окой у села Борки. Видимо, здесь существовало крупное торговое поселение, которое ведет свою родословную со времен мезолита.

Существует несколько версий относительно времени и событий, касающихся основания Переяславля-Рязанского.

Уже в VII—VIII веках близ Рязани на Борковском острове располагался укреплённый торговый город, существование которого подтверждают многочисленные находки иностранных пломб с прибывавших судов, драгоценные монеты и остатки оружия. Немецкий учёный С. Герберштейн писал об этом острове следующее:

Недалеко от города Переяславля река Ока образует остров, который называется Судерево, некогда великое княжение, государь которого не был подвластен никому.

Рядом с будущим Переяславлем также располагался другой укреплённый город — Борисов-Глебов, а на левом берегу Оки — крупное Шумашское селище. Такое обилие поселений привело к необходимости создания единого военного центра. Этим центром и стал Переяславль, основанный на высоком естественном холме при слиянии двух рек — Трубежа и Лыбеди.

Первоначально молодой Переяславль занимал небольшую территорию на севере Кремлёвского холма, в том месте, где сегодня располагается церковь Святого Духа. Впоследствии со временем произошло три крупных расширения, и город постепенно занял весь холм. Для обороны поселения с юга горожане вручную возвели огромный вал высотой в 20 м, а перед ним — затопляемый ров.

С этого места и начнем осмотр Переяславля Рязанского.

Кремлёвский холм естественного происхождения, с трёх сторон опоясывают две реки - Трубеж и Лыбедь. Сейчас по реке Лыбедь, текущей прямо у подножья Кремлевского холма, курсирует прогулочный кораблик.

С четвёртой стороны находится рукотворный сухой ров, вырытый городскими жителями в XIII веке. Ров мог заполняться водой, и соединять обе реки, образовывая таким образом непрерывное водное кольцо вокруг холма. Через него перекинут Глебовский мост.

Современный каменный Глебовский мост был построен в XVIII веке, одновременно со строительством Соборной колокольни. Сегодня он соединяет территорию Соборного парка с кремлём.

Из грунта, вырытого для рва был сложен кремлёвский вал. Современная протяжённость вала: 290 метров, современная высота: 18 метров от внешнего дна и 8 метров со стороны Верхнеильинской улицы у Кремля.

До XVIII века на его вершине располагались оборонительные стены и башни. Два других вала располагались на территории укреплённого Острога, примыкавшего к кремлю. Они были полностью срыты во время реконструкции города в XVIII — XIX веках.

В XVI веке была построена первая каменная башня — Глебовская, которая находилась на месте современной Соборной колокольни. Городские стены были сложенны из крепкого дубового леса, опаясывали всю территорию Кремлёвского холма. Вершина стен оканчивалась "обломом" — крытой тёсом площадкой, существенно выступающей наружу — что затрудняло взятие стен атакующими. На этой площадке также располагались городские защитники и дозор, которые могли свободно перемещаться по стене от башни к башне.

Фундамент колокольни был заложен в 1789 году на месте бывшей Глебовой башни оборонительного пояса Рязанского Кремля.

Колокольня Рязанского Кремля имеет общую высоту 83,2 метра.

Используется для звона двумя рязанским кафедральными соборами: летним Успенским и зимним Христорождественским.

Успенский собор Рязанского Кремля построен в 1693—1699 годах зодчим из крепостных Яковом Григорьевичем Бухвостовым.

Высота собора (без подклета) до карниза примерно 28 м, в ширину 31 м и в длину 45 м, а с галереями 41 м в ширину и 56 м в длину, а ширина стен до 2,4 метра. Грандиозное сооружение построено за семь лет и украшено редкой для своего века кружевной белокаменной резьбой.

К XV веку рядом с городом строится укреплённый городской Острог. Тогда-же начинается каменное строительство. Первым сооружением являлся Успенский собор, дошедший до наших дней в перестроенном виде под именем Христорождественского.

Кирпичный храм, сооруженный на рубеже XVI-XVII вв. на месте старого белокаменного и позже капитально перестроенный. Первоначально двустолпная пятиглавая постройка.

Первоначально Успенский, с 1753 г. Христорождественский. Трапезная сооружена в 1753 г., западный портик в 1826 г., барабан с куполом в 1873-1874 гг. Закрыт в 1929 г., во 2-й пол. ХХ в. занят областным архивом. Возвращен верующим в 2002 г.

Этот памятник можно считать наиболее ранним из сохранившихся в городе (если не брать во внимание археологические остатки древнейшего Успенского храма на месте нынешнего Христорождественского собора).

Каменный собор построен в 1470-х гг. Он служил великокняжеским храмом и усыпальницей рязанский арихереев. Основной объем представляет собой четырехстолпный крестовокупольный одноглавый четверик. К нему с востока примыкают три полукруглые апсиды. Здание было значительно перестроено после разрушительного пожара 1647 г., и позднее, XVIII и XIXвв. В XIX в. к собору пристроили пониженную трапезную с порталом в псевдорусском стиле.

Начало строительства Архангельского собора на княжеском дворе Переяславля-Рязанского связано с XV веком. Именно от того столетия сохранилась форма небольшого квадратного в плане здания с тремя апсидами на четырех столбах внутри.

Но существующий Архангельский собор был построен с участием итальянских зодчих в начале XVI – до 1520 года. Посвящение храма Архангела Михаила подчеркивает широко известную по памятникам иконописи и мелкой пластики героическую, "защитную" тему рязанских памятников XIV – XV вв. Считается, что наиболее ранними частями собора нужно считать его восточный и южный фасады, а верх стен и барабан главки – самой поздней постройкой времени 40-х годов XVIIв. Архангельский собор – усыпальница нескольких рязанских епископов.

К XV веку по соседству с кремлём расположился укреплённый Острог, в котором жили более бедные городские сословия, а также ремесленники. Кремль и Острог соединялся единственным подъёмным Глебовским мостом — во время осад мост поднимался к стенам.

Расцвет и наибольшее могущество Рязанского княжества обычно связывают с князем Олегом Ивановичем (1350-1402), с переменным успехом соперничавшим с московскими князьями.

Особенности географического положения Рязанского княжества, вызывавшие необходимость постоянного лавирования между Ордой, Литвой и Москвой, определяли действия этого незаурядного воина и политика.

Дворец Олега – памятник архитектуры XVII-XVIII вв., самое большое гражданское здание Кремля, имеющее площадь 2530 кв. м. Оно сооружено на участке Рязанского кремля, где до XVI в. предположительно находился княжеский двор.

Дворец Олега – это жилые палаты рязанских архиереев. Помимо жилых палат, в здании размещалась домовая церковь архиереев (западное крыло 2-го и З-го этажей) и хозяйственные службы (1-й этаж).

Здание полностью музеефицировано, здесь находятся исторические экспозиции музея-заповедника. Рядом с Дворцом Олега находится певческий корпус.

Певческий корпус — памятник гражданской архитектуры середины XVII в. (архитектор Ю.К. Ершов). Свое название он получил от проводимых здесь спевок певчих, но основное назначение здания иное: это жилые помещения архиерейских служителей — эконома и казначея.

На территории Рязанского кремля размещался Спасский монастырь.

Спасо-Преображенский монастырь расположен в Рязанском кремле, на том самом месте, где, у слияния рек Трубеж и Лыбедь в далеком 1095 году был заложен город Переяславль. Тогда, в конце XI века здесь находилось озеро Быстрое, у которого первый рязанский епископ Арсений в 1225 году освятил церковь Николы Старого. Теперь все выглядит по-другому: озеро давно засыпано, старой церкви больше нет, да и сам город называется иначе. Но красота этого места по-прежнему завораживает взгляд.

Монастырь окружает каменная ограда, по углам которой находятся 2 невысокие башни.

С 4-й стороны располагается дом духовной консистории.

Преображенская церковь Спасского монастыря

В обители два каменных храма. Однопрестольный соборный (холодный) храм во имя Преображения Господня построен в 1702 году.

В плане он квадратный, с выдававшимся на восток полукружием. Имеет три каменных парапета и 14 окон. Пятиярусный иконостас одновременно с храмом, в 1800 году был обновлён.

В храме имелись местные иконы: Преображения Господня, Воскресения, Федотьевской Божией Матери и Сретения Господня – в серебряных ризах с позолоченными венцами. Особенно выделялась Тихвинская икона Божией Матери.

В 1444 г. при отражении набега татарского царевича Мустафы впервые в летописи упоминаются казаки рязанские, давшие начало российскому казачеству.

Мало кто знает, что на самом деле Рязани, увы, не существует. Тот город, который мы сейчас знаем под именем Рязань, до XVIII столетия назывался Переяславлем Рязанским. После того, как в 1237 году Старая Рязань пала под натиском татаро-монгольских полчищ и постепенно пришла в упадок, Рязани больше нет.

(Трагедия гибели Старой Рязани рассказана в „Повести о разорении Рязани Батыем" – в одном из наиболее драматических произведений древнерусской литературы).

История Рязани (Переяславля Рязанского) ведет свое начало с 1095 года, первоначально город именовался Переяславлем. Его рождение относится к периоду становления феодального общества. Он вырос в центре древнего земледельческого района на р. Оке. Земли вокруг были плодородны, луга обильны, леса полны зверем, а воды - рыбой.

Город стоял в окружении древнейших поселений. Территориально близки к Переяславлю-Рязанскому Льговское и Глебовское городища, летописная Казарь, Вышгород.

Среди находок по берегам Оки есть серебряные гривны и дирхемы, византийские монеты, Особенно много кладов арабских монет найдено на острове между Трубежом и Окой у села Борки. Видимо, здесь существовало крупное торговое поселение, которое ведет свою родословную со времен мезолита.

Существует несколько версий относительно времени и событий, касающихся основания Переяславля-Рязанского.

Уже в VII—VIII веках близ Рязани на Борковском острове располагался укреплённый торговый город, существование которого подтверждают многочисленные находки иностранных пломб с прибывавших судов, драгоценные монеты и остатки оружия. Немецкий учёный С. Герберштейн писал об этом острове следующее:

Недалеко от города Переяславля река Ока образует остров, который называется Судерево, некогда великое княжение, государь которого не был подвластен никому.

Рядом с будущим Переяславлем также располагался другой укреплённый город — Борисов-Глебов, а на левом берегу Оки — крупное Шумашское селище. Такое обилие поселений привело к необходимости создания единого военного центра. Этим центром и стал Переяславль, основанный на высоком естественном холме при слиянии двух рек — Трубежа и Лыбеди.

Первоначально молодой Переяславль занимал небольшую территорию на севере Кремлёвского холма, в том месте, где сегодня располагается церковь Святого Духа. Впоследствии со временем произошло три крупных расширения, и город постепенно занял весь холм. Для обороны поселения с юга горожане вручную возвели огромный вал высотой в 20 м, а перед ним — затопляемый ров.

С этого места и начнем осмотр Переяславля Рязанского.

Кремлёвский холм естественного происхождения, с трёх сторон опоясывают две реки - Трубеж и Лыбедь. Сейчас по реке Лыбедь, текущей прямо у подножья Кремлевского холма, курсирует прогулочный кораблик.

С четвёртой стороны находится рукотворный сухой ров, вырытый городскими жителями в XIII веке. Ров мог заполняться водой, и соединять обе реки, образовывая таким образом непрерывное водное кольцо вокруг холма. Через него перекинут Глебовский мост.

Современный каменный Глебовский мост был построен в XVIII веке, одновременно со строительством Соборной колокольни. Сегодня он соединяет территорию Соборного парка с кремлём.

Из грунта, вырытого для рва был сложен кремлёвский вал. Современная протяжённость вала: 290 метров, современная высота: 18 метров от внешнего дна и 8 метров со стороны Верхнеильинской улицы у Кремля.

До XVIII века на его вершине располагались оборонительные стены и башни. Два других вала располагались на территории укреплённого Острога, примыкавшего к кремлю. Они были полностью срыты во время реконструкции города в XVIII — XIX веках.

В XVI веке была построена первая каменная башня — Глебовская, которая находилась на месте современной Соборной колокольни. Городские стены были сложенны из крепкого дубового леса, опаясывали всю территорию Кремлёвского холма. Вершина стен оканчивалась "обломом" — крытой тёсом площадкой, существенно выступающей наружу — что затрудняло взятие стен атакующими. На этой площадке также располагались городские защитники и дозор, которые могли свободно перемещаться по стене от башни к башне.

Фундамент колокольни был заложен в 1789 году на месте бывшей Глебовой башни оборонительного пояса Рязанского Кремля.

Колокольня Рязанского Кремля имеет общую высоту 83,2 метра.

Используется для звона двумя рязанским кафедральными соборами: летним Успенским и зимним Христорождественским.

Успенский собор Рязанского Кремля построен в 1693—1699 годах зодчим из крепостных Яковом Григорьевичем Бухвостовым.

Высота собора (без подклета) до карниза примерно 28 м, в ширину 31 м и в длину 45 м, а с галереями 41 м в ширину и 56 м в длину, а ширина стен до 2,4 метра. Грандиозное сооружение построено за семь лет и украшено редкой для своего века кружевной белокаменной резьбой.

К XV веку рядом с городом строится укреплённый городской Острог. Тогда-же начинается каменное строительство. Первым сооружением являлся Успенский собор, дошедший до наших дней в перестроенном виде под именем Христорождественского.

Кирпичный храм, сооруженный на рубеже XVI-XVII вв. на месте старого белокаменного и позже капитально перестроенный. Первоначально двустолпная пятиглавая постройка.

Первоначально Успенский, с 1753 г. Христорождественский. Трапезная сооружена в 1753 г., западный портик в 1826 г., барабан с куполом в 1873-1874 гг. Закрыт в 1929 г., во 2-й пол. ХХ в. занят областным архивом. Возвращен верующим в 2002 г.

Этот памятник можно считать наиболее ранним из сохранившихся в городе (если не брать во внимание археологические остатки древнейшего Успенского храма на месте нынешнего Христорождественского собора).

Каменный собор построен в 1470-х гг. Он служил великокняжеским храмом и усыпальницей рязанский арихереев. Основной объем представляет собой четырехстолпный крестовокупольный одноглавый четверик. К нему с востока примыкают три полукруглые апсиды. Здание было значительно перестроено после разрушительного пожара 1647 г., и позднее, XVIII и XIXвв. В XIX в. к собору пристроили пониженную трапезную с порталом в псевдорусском стиле.

Начало строительства Архангельского собора на княжеском дворе Переяславля-Рязанского связано с XV веком. Именно от того столетия сохранилась форма небольшого квадратного в плане здания с тремя апсидами на четырех столбах внутри.

Но существующий Архангельский собор был построен с участием итальянских зодчих в начале XVI – до 1520 года. Посвящение храма Архангела Михаила подчеркивает широко известную по памятникам иконописи и мелкой пластики героическую, "защитную" тему рязанских памятников XIV – XV вв. Считается, что наиболее ранними частями собора нужно считать его восточный и южный фасады, а верх стен и барабан главки – самой поздней постройкой времени 40-х годов XVIIв. Архангельский собор – усыпальница нескольких рязанских епископов.

К XV веку по соседству с кремлём расположился укреплённый Острог, в котором жили более бедные городские сословия, а также ремесленники. Кремль и Острог соединялся единственным подъёмным Глебовским мостом — во время осад мост поднимался к стенам.

Расцвет и наибольшее могущество Рязанского княжества обычно связывают с князем Олегом Ивановичем (1350-1402), с переменным успехом соперничавшим с московскими князьями.

Особенности географического положения Рязанского княжества, вызывавшие необходимость постоянного лавирования между Ордой, Литвой и Москвой, определяли действия этого незаурядного воина и политика.

Дворец Олега – памятник архитектуры XVII-XVIII вв., самое большое гражданское здание Кремля, имеющее площадь 2530 кв. м. Оно сооружено на участке Рязанского кремля, где до XVI в. предположительно находился княжеский двор.

Дворец Олега – это жилые палаты рязанских архиереев. Помимо жилых палат, в здании размещалась домовая церковь архиереев (западное крыло 2-го и З-го этажей) и хозяйственные службы (1-й этаж).

Здание полностью музеефицировано, здесь находятся исторические экспозиции музея-заповедника. Рядом с Дворцом Олега находится певческий корпус.

Певческий корпус — памятник гражданской архитектуры середины XVII в. (архитектор Ю.К. Ершов). Свое название он получил от проводимых здесь спевок певчих, но основное назначение здания иное: это жилые помещения архиерейских служителей — эконома и казначея.

На территории Рязанского кремля размещался Спасский монастырь.

Спасо-Преображенский монастырь расположен в Рязанском кремле, на том самом месте, где, у слияния рек Трубеж и Лыбедь в далеком 1095 году был заложен город Переяславль. Тогда, в конце XI века здесь находилось озеро Быстрое, у которого первый рязанский епископ Арсений в 1225 году освятил церковь Николы Старого. Теперь все выглядит по-другому: озеро давно засыпано, старой церкви больше нет, да и сам город называется иначе. Но красота этого места по-прежнему завораживает взгляд.

Монастырь окружает каменная ограда, по углам которой находятся 2 невысокие башни.

С 4-й стороны располагается дом духовной консистории.

Преображенская церковь Спасского монастыря

В обители два каменных храма. Однопрестольный соборный (холодный) храм во имя Преображения Господня построен в 1702 году.

В плане он квадратный, с выдававшимся на восток полукружием. Имеет три каменных парапета и 14 окон. Пятиярусный иконостас одновременно с храмом, в 1800 году был обновлён.

В храме имелись местные иконы: Преображения Господня, Воскресения, Федотьевской Божией Матери и Сретения Господня – в серебряных ризах с позолоченными венцами. Особенно выделялась Тихвинская икона Божией Матери.

В 1444 г. при отражении набега татарского царевича Мустафы впервые в летописи упоминаются казаки рязанские, давшие начало российскому казачеству.

Читайте также: