Народное песенное творчество кратко

Обновлено: 28.06.2024

РУССКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКА. Истоки русской народной музыки восходят к фольклору славянских племен, которые жили на территории Киевской Руси, первого русского государства, сложившегося в 10 в. Русская народная музыка не была однородна, как не были однородны племена, составлявшие Киевскую Русь; кроме славянских, она включала в себя финно-угорские, тюркские и другие прототипы. До сих пор в русском фольклоре ощущаются региональные, часто этнические (донациональные) традиции. Так, свои особенности имеет народно-песенное искусство северных, западных, южных, центральных областей, поселений в бассейнах крупных рек – Оки, Волги, Дона. Многие виды бытующих и теперь песен имеют языческие корни, иногда в сочетании с влиянием христианской обрядовости.

Ряд условий определил длительное сохранение древних слоев: принятие Русью в конце 10 в., христианства восточного обряда (в отличие от многих стран Европы), монголо-татарское нашествие, впоследствии крепостное право и резкое культурное расслоение общества (с 18 в.), при котором крестьянство и низшие слои городского населения оказались гораздо менее затронутыми европеизацией, чем т.н. образованное общество.

Жанровая система русского фольклора включает следующие основные виды: календарные обрядовые песни; песни свадебного цикла; эпос; танцевальные жанры; лирические песни; частушки. Инструментальная музыка занимает несравнимо меньшее место, нежели вокальная: церковный запрет на использование музыкальных инструментов в храме, по-видимому, оказал влияние и на фольклор.

Инструменты в фольклорной традиции используются в основном либо в быту пастухов, либо для аккомпанемента некоторых видов танцев и песен. Наиболее распространенные струнные инструменты – гудок (трехструнная скрипка, известна по раскопкам в древнем Новгороде с конца 12 в.), гусли (народные крыловидные, по данным археологии, относятся к 11 в.; шлемовидные, называемые также псалтирь, – их самые ранние изображения в рукописных книгах относятся к 14 в.). Наиболее известные духовые инструменты: дудка (она же сопель, пищалка) – продольная флейта, известная по данным новгородских раскопок с конца 11 в.; жалейка (рожок) – инструмент с одним или двумя деревянными стволами, с раструбом из рога, появившийся, по некоторым данным, в 18 в.; кувиклы (цевница, флейта Пана – инструмент, известный с 18 в., преимущественно в южном регионе. В летописях упоминаются также военные трубы (изображения на книжных миниатюрах конической и цилиндрической ратных труб относятся к 15–17 вв.), охотничьи рога (та же эпоха), бубны (ратные бубны упомянуты в летописях 12 в.). Распространение в народном быту таких инструментов западноевропейского происхождения, как балалайка, мандолина, гитара, баян (гармонь), относится к самому позднему периоду (19–20 вв.).

Наиболее сложным в музыкальном отношении жанром русского фольклора является лирическая песня и ее высшая форма – протяжная, которая предположительно сложилась в 16–17 вв. в Московской Руси. С этим видом связывают возникновение народного многоголосия полифонического или гетерофонного (подголосочного) типов с участием солирующих голосов. Весьма развитыми в мелодическом отношении являются также некоторые виды плачей, входящих в свадебный обряд, и плачей погребальных: для них характерна экспрессивность, возникающая в результате сочетания обрядовых формул с личной импровизацией исполнительницы (обычно женщины). К самым поздним жанрам относятся получившие распространение с 19 в. частушки, а также городская лирическая песня (романс).

Первые сборники народных песен были изданы в России во второй половине 18 в. – Собрание русских простых песен с нотами В.Ф.Трутовского (1776–1795) и Собрание народных русских песен с их голосами Н.А.Львова и Ивана Прача (1790). В дальнейшем широкой известностью пользовались собрания народных песен Д.Н.Кашина и И.А.Рупина (1830–1840-е годы). Все они были приспособлены для салонного музицирования. Еще ранее, в середине 18 в., был составлен первый рукописный сборник былин, исторических песен, духовных стихов и др. с нотами, отражающий северную традицию, – т.н. сборник Кирши Данилова, изданный с нотами частично лишь в следующем столетии. Для развития профессионального творчества важную роль сыграли сборники обработок народных песен для голоса с фортепиано композиторов-классиков – М.А.Балакирева (1866), Н.А.Римского-Корсакова (1876 и 1882), П.И.Чайковского, А.К.Лядова, С.М.Ляпунова и др. Сборники Ю.Н.Мельгунова Русские народные песни, непосредственно с голосов народа записанные (1879–1885) явились первыми опытами воспроизведения подлинного крестьянского многоголосия. Их продолжили Великорусские песни в народной гармонизации Е.Э.Линевой (1904–1909), где была использована запись на фонограф. В дальнейшем большое значение приобрели масштабные собрания, отражающие либо один фольклорный жанр во всем многообразии форм его бытования, либо данную региональную традицию. Таковы, например, сборники Е.В.Гиппиуса и З.В.Эвальд Песни Пинежья (1937), А.М.Астаховой Былины Севера (1938), А.М.Листопадова Песни донских казаков (1949–1954), Н.Л.Котиковой Русские частушки (1956), А.В.Рудневой Народные песни Курской области (1957) и др. Следует также отметить антологии Русская народная протяжная песня И.И.Земцовского (1966), его же Образцы народного многоголосия (1972), Былины. Русский народный эпос Б.М.Добровольского и В.Коргузалова (1981). Наиболее развернутым трудом, посвященным народному инструментарию, является Атлас музыкальных инструментов народов СССР (К.Вертков, Г.Благодатов, Э.Язовицкая, 1975).

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Д.М. Александров

Из истории народно-песенного искусства

Уже на рубеже XIX - XX столетия наметились два главных в публичных показах фольклора: этнографическое и стилистическое. Первое представляли исполнители – прямые наследники и хранители традиций. Из этого направления исходили в своей общественно-культурной деятельности Е. Линева и М. Пятницкий, максимально максимально придерживавшиеся аутентичности воссоздания народных песен.

В 50-60-е гг. более интересно стало проявляться сольное народное пение. После О. Ковалевой и Л. Руслановой нишу заполнили Л. Зыкина, О. Варонец, А. Стрельченко, Е. Шаврина и м.др.

Обращение к авторскому творчеству позволило народным певцам деятельнее решать проблему связи с современностью. При этом они по-новому взглянули на свое искусство, увидели в нем большие скрытные результаты.

Концертное народное пение, выросшее из традиционного, заняло в современной музыкальной культуре видное место. За вековой путь своего становления и развития оно оформилось в самостоятельное музыкально-исполнительское направление со своим стилем и техникой интерпретации, с развитой сетью творческих коллективов и многообразием самобытных индивидуумов.

Возникшее на фоне становления и эволюции композиторской музыки и классического вокального исполнения, концертное народное пение переняло из арсенала профессионального музыкального искусства часть его выразительных средств и технических приемов письма и исполнения, расширило свой репертуар обработками, аранжировками, оригинальными авторскими произведениями. Более того, в настоящее время концертно-сценические формы народного пения приобретают разнообразные направления: от приближенных к аутентичным до современных эстрадных фольк-шоу.

Вряд ли целесообразно и возможно искусственным путем сдерживая эти проявления исполнительского фольклора. Только время покажет их состоятельность, жизнестойкость, порожденные модой. Несомненно одно: народное пение прочно входит в профессиональное искусство России, испытывая на себе все возможные влияния окружающей музыкальной среды и активно влияя на формирование этой среды.

Асафьев Б. В. О народной музыке / Сост. И. И. Земцовский, А. Л. Кунанбаева. Л.: Музыка, 1987.

Актуальные проблемы современной фольклористики: Сб. статей и материалов / Сост. В. Е. Гусев. Л.: Музыка 1980.

Покровский Д. В. Фольклор и музыкальное восприятие // Восприятие музыки. М.: Советсктй композитор, 1980.

Чистов К. В. Специфика фольклора в свете теории информации // Вопр. Философии, 1972, 6.

Историческая справка

Сделав краткий экскурс в историю, легко понять, что истоки народного песенного творчества русского народа уходят своими корнями глубоко в недра истории многонационального государства российского. Зарождение светского, а значит и народного, пения непосредственно связано с церковными песнопениями периода теократии еще царской эпохи.

На фоне уважаемых властью и обществом религиозных гимнов и псалмов шуточные и лирические песни считались чем-то порочным, однако, постепенно бытовой фольклор прочно занял свою нишу в культурном наследии страны. Старорусские былины также легли в основу музыкального творчества славян. В некоторой форме данью памяти церковному созиданию тех лет и по сей день остаются вокальные произведения народного жанра, именуемые духовными стихами.

Впоследствии немалое значение для развития фольклорной музыки имели социально-политические перемены в стране. Так, народное песенное творчество заметно расширилось и укрепилось в периоды правления императора Петра Первого и его дочери императрицы Елизаветы.

В послевоенные годы на Руси с особой силой возрождалась любовь к национальному искусству, ведь это огромная часть русской культуры, укрепляющая народное самосознание, которая способна сплотить людей и в горе и в радости. В то время огромный вклад в становление отечественного музыкального фольклора внес Митрофан Пятницкий, который буквально по крупицам собрал сильнейший хор и ценнейшие текстовые и нотные материалы и их обработки, литературу для образования культового вокально — хорового коллектива в стране.

Жанровое разнообразие

Исторически фольклорное творчество имеет в своей основе два монументальных пласта — труд и праздник, ведь именно эти два занятия в сущности и составляли быт простого крестьянского народа, в жизни которого и зародилась русская песенная традиция как таковая.

Праздники у крестьян были календарными и семейными. Соответственно, творчество народа в части вокализации было связано с посевом и уборкой урожая, Рождеством Христовым, проводами зимы и встречей весны, свадьбами, похоронами и рождением детей.

Таким образом, бытовой музыкально-песенный фольклор включает такие разновидности песен:

- веснянки;

- масленичные;

- колядки;

- щедровки;

- пасхальные;

- купальные;

- пахотные;

- жатвенные.

В докладе на тему русских народных песен нельзя обойти вниманием и жанровое деление бытовых образцов вокального творчества. В основе классификации лежали значимые события в жизни человека.

Песни подразделялись на:

- свадебные;

- колыбельные;

- плачи;

- пестушки;

- рекрутские.

Семейные песнопения были связаны с биологическими периодами жизни человека — рождением на свет, взрослением, замужеством. Обязательно такие события сопровождались специальными обрядами.

Так, молодая невеста раздавала ленты незамужним подругам, а тяжелобольным младенцам пели так называемые черные колыбельные, которые исцеляли ребенка от хвори.

В отдельную категорию в реферате стоит выделить казачьи и военные (солдатские) образцы народно-песенного фольклора. Сказочный и былинный эпос, рассказы о героях и богатырях также составляют самобытный пласт русского — народного творчества.

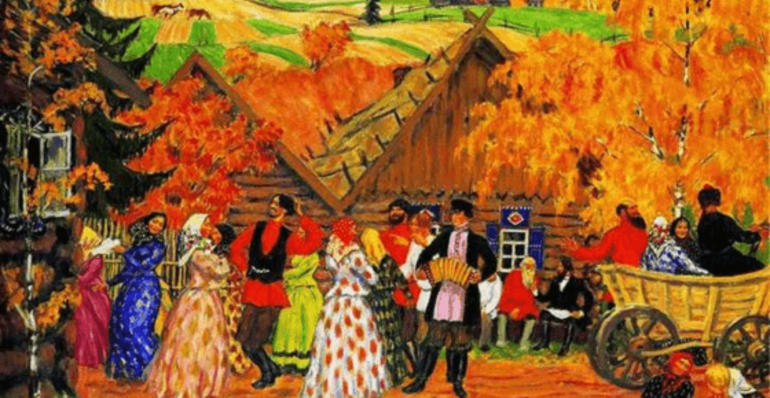

Трудовые песни классифицируются в зависимости от специфики рода деятельности их исполнителей и включают в себя бурлацкие, ямщицкие, рабочие, каторжные и другие вокальные произведения. Среди огромного числа образцов народного творчества существуют и специальные хороводные песни, в которых, благодаря простой, но слаженной хореографии и тому, что люди держатся за руки, сила русского духа проявляется в разы мощнее.

Знаменитые собиратели и исполнители

Огромный вклад в фольклорную составляющую отечественного культурного наследия внесли деятели искусства, которые собирали по всей необъятной стране тексты и напевы, ездили в музыкальные экспедиции по селам и деревням, ведь с течением времени мода меняется, а истинные образцы народной культуры порой можно восстановить только из уст деревенских бабушек.

На становление и развитие народно — певческого творчества на Руси повлияла в немалой степени как большая территория, так и богатый национальный состав государства.

В связи с этим каждая область России имеет свои индивидуальные фольклорные особенности, что красочно отражается в разнообразии русских народных хоровых коллективов страны:

- Волжский хор;

- Северный хор;

- Кубанский казачий хор;

- Хор донских казаков имени Квасова;

- Воронежский хор;

- Сибирский хор.

Из классических мэтров народной песни стоит упомянуть такие незыблемые имена, как Лидия Русланова, Людмила Зыкина, Надежда Плевицкая, Александра Стрельченко, Людмила Рюмина, Надежда Бабкина, Надежда Кадышева.

Ежедневно по всей стране во имя идеи сохранения песенного фольклорного наследия трудятся тысячи преподавателей музыкальных вузов и школ, прививая любовь к народной песне, рассказывая о ней молодому поколению, и тем самым продлеваю жизнь прекрасному народному творчеству.

Культурное значение

Переоценить ту мощь, которую несет в себе для народа культура родной страны невозможно. Русская песня — это и народное самосознание и генетическая память поколений, информация об истории людей, которая приобрела облик музыкального произведения.

В сочинении на заданную тему стоит отметить, что помимо общекультурного национального значения, народное музыкальное творчество имеет важнейшее воспитательное значение для детей. Педагогами выделяется такая отдельная категория, как игровой фольклор. Многочисленные, передаваемые устно от поколения к поколению детские игры с элементами народной песни, являются воспитательным и развивающим всесторонне методом нестандартного обучения, которые способствуют формированию гармонично развитой личности человека.

Произведения для голоса на национальной основе отличаются прекрасным мелодизмом, трогающим душу слушателя и самого исполнителя, оставляют неповторимый след в душе любого человека, который так или иначе имел взаимодействие с родной песней.

Таким образом, национальное песенно-вокальное творчество представляет собой особую сферу отечественного искусства и являет собой богатейшую часть творческого и культурного наследия России.

Помимо эстетического удовольствия, от концертов образцовых хоровых коллективов и задушевного застольного семейного пения, этот жанр несет в себе силу и творческое достояние целых поколений, красоту менталитета, размах и ширину русской души.

Знакомство с русским песенным фольклором крайне важно для развития молодого поколения и сохранения традиций и самосознания страны на долгие годы.

Русские народные песни - важная составляющая фольклора. Это музыкально-поэтическое отражение быта, традиций и истории русского народа. Авторы этих песен забыты, но сами песни передаются из поколения в поколение, хотя у некоторых из них всё же прослеживается литературное происхождение.

Истоки возникновения русской песни

Истоком русского народного музыкально-поэтического творчества можно назвать крестьянские песни и былинный эпос древнерусской эпохи. В древности песня отражала мировоззрение и историю народа (былины) и сопровождала быт и основные события в жизни семьи: посевные работы и уборку урожая, смену времён года, а также свадьбы, похороны, рождение детей.

История развития народной песни и музыки

Совершенно другое отношение было к акафистам, псалмам и тропарям – песнопениям, связанным с церковной жизнью и житиями святых. Их признавали полезными для духовного развития человека.

В результате старинные народные песни исполнялись, как правило, во время праздничных застолий.

Правление Петра Первого и его дочери Елизаветы Петровны принесло России множество перемен, и люди столкнулись с новыми реалиями. В результате возникли новые жанры народных песен, например, солдатские, а персонажами стали не только добры молодцы, красны девицы и былинные богатыри, но и подьячие, писари, солдаты и офицеры и т. д. Кроме того, постепенно (вплоть до ХХ – XIX вв.) стал развиваться городской романс, и новые народные песни отчасти копировали его.

В XIX веке появился новый жанр – частушки. Это шуточные четверостишия, написанные пятистопным хореем и исполняемые под характерную мелодию (между прочим, частушки бывают не только народные, но и авторские).

Жанры русских народных песен

Жанры – это разновидности песен по форме и содержанию. Основные известные жанры русских народных песен:

- Былины. Это эпические песни о героях-богатырях.

- Обрядово-календарные - масленичные, обжинковые, колядки, веснянки. Они сопровождали смену времён года и связанную с этим работу в поле (раньше большая часть населения жила в сельской местности и работала на земле), народные загадки (их тоже пели, причём чаще всего во время святочных гаданий).

- Обрядово-семейные - свадебные, вьюнишные, колыбельные песни, а также причитания и плачи, которые исполнялись на похоронах.

- Лирические. Основные темы – несчастная любовь, тяжёлая жизнь крестьянина, а иногда – разлука с родной страной; в эту же группу входят разбойничьи и трудовые песни (бурлацкие, солдатские и ямщицкие).

- Частушки. Это шуточные песни-четверостишия. Они высмеивали как пороки отдельных людей (друзей и знакомых исполнителя, а также представителей власти), общественной жизни (бедность) так и просто сочинялись из хулиганства и касались интимной сферы (их так и называют – хулиганские частушки).

Герои русских народных песен

В древнерусских и старинных русских народных песнях основными персонажами были:

Во времена Российской Империи, а затем и Советского Союза стали выделяться некоторые другие персонажи:

Народные песни – это целый пласт культуры, очень многогранный, обширный. В песнях – вся жизнь народа, от рождения человека до его смерти. И нет такой области, где не звучала бы песня.

Обрядово-календарные песни

Это те песни, которые сопровождали крестьянский быт на протяжении всего года. Они связаны с земледельческим трудом – пахотой, сеянием, сбором урожая, жатвой и т. д. Все они сопровождались обрядовыми песнями. Прославления богов солнца, ветра, дождя, призывы весны или тепла, усмирения злых ветров и морозов. Перейдя из языческой Руси, песни адаптировались к христианской культуре и сохранились до наших дней. Купальские, масленичные, русальные – все они отражают календарный цикл и почти всегда связаны с земледельческими работами.

Сюда же можно отнести хороводы, ибо кроме социального (с целью познакомиться и найти будущую пару), хороводы несли сакральный смысл – призвать весну или лето. Хороводы – забава только для незамужних девиц, но бывало, что и молодухи (бездетные девушки, недавно вышедшие замуж) шли гулять и водить хоровод с подругами. Правда, только при условии, что им разрешал муж. Парни по большей части наблюдали за хороводами, девицы же их затаскивали и вовлекали в действо.

Праздничные песни

К обрядовым песням следует отнести и праздничные. Нет, разумеется, не на 1 мая и не на 8 марта. Праздники на Руси неразрывно были связаны с природными явлениями, календарем. Праздновали все сезонные дни солнцестояния и равноденствия, проводы зимы, приход весны, сбор урожая. Позже – Пасху, Рождество, Крещение и другие христианские праздники. Пелось о событиях, происшедших в данный конкретный праздник, о традициях, которые неукоснительно соблюдались. Песни были разные - и строгие канонические, и веселые гуляльные, которыми сопровождался праздник.

Семейно-обрядовые

Это своего рода оповещение о каком-то событии в семье – рождение ребенка, крестины, именины, свадьба, похороны. Песни несли магический смысл – они защищали и оберегали того, кому она посвящалась. Своего рода молитва.

Свадебные песни

Многоактовое театрализованное действо, где каждый акт сопровождался песнями:

• сватовство,

• смотрины,

• рукобитье,

• плач невесты,

• девичник,

• выкуп невесты,

• венчание,

• свадебный пир.

Похоронные песни

Их тоже отнесем к семейным. Смерть – неотъемлемая часть жизни и провожая в последний путь, пели трагические песни-плачи.

Рекрутовые песни

Провожая парня в армию, пели песни, по характеру напоминающие похоронные. Ведь служба длилась пожизненно, лишь при Петре III сократилась до 25 лет и вероятность, что родители больше не увидят сына, была очень высока. Правда, брали не всех подряд, а 1-2 мужчин с поселения, но это событие для конкретной семьи было довольно трагичным, что отражалось в песнях.

Материнский и детский фольклор

Лирические песни

Это песни о любви и всем, что с ней связано. Разлука, ожидание, тоска по родительскому дому или любимому, томление, измена – самые частые чувства, о которых поется в лирических песнях.

Частушки

Как сохранялись народные песни?

Читайте также: