Лабораторная диагностика анемий кратко

Обновлено: 25.06.2024

Комплексное исследование с учетом количественного и качественного состава клеток, а также биохимических показателей крови, которое позволяет выявить признаки железодефицитной анемии.

Результаты исследований выдаются с бесплатным комментарием врача.

Синонимы английские

Iron deficiency anemia screening.

Метод исследования

Колориметрический фотометрический метод, проточная цитометрия, SLS(натрий лаурилсульфат)-метод, кондуктометрический метод, иммунотурбидиметрия.

Единицы измерения

Мкмоль/л (микромоль на литр), *10^9/л (10 в ст. 9/л), *10^12/л (10 в ст. 12/л), г/л (грамм на литр), % (процент), фл (фемтолитр), пг (пикограмм).

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Как правильно подготовиться к исследованию?

- Исключить из рациона алкоголь за 24 часа до анализа.

- Не есть в течение 12 часов до анализа.

- Не принимать лекарственные препараты в течение 24 часов перед анализом (по согласованию с врачом).

- Исключить физическое и эмоциональное перенапряжение за 30 минут до анализа.

- Не курить в течение 30 минут до анализа.

Общая информация об исследовании

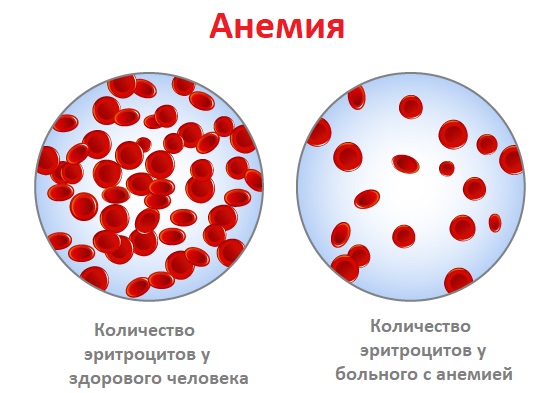

Анемия – патологическое состояние, характеризующееся снижением количества эритроцитов и/или гемоглобина в крови. Причины анемий разнообразны и могут быть тесно связаны с хроническими соматическими заболеваниями (с патологией почек и печени, аутоиммунными, инфекционными и воспалительными заболеваниями, сахарным диабетом, опухолями), с острой и хронической потерей крови, наследственными болезнями и неполноценным питанием, нехваткой витаминов и микроэлементов. Они возникают при недостаточном образовании эритроцитов в костном мозге (например, при дефиците железа, витаминов В12 и В6, истощении костного мозга) или преждевременном и чрезмерном разрушении эритроцитов в кровяном русле (например, при гемолизе).

Наиболее распространенная форма анемии – железодефицитная – выявляется у 80-90 % пациентов, у которых снижено количество эритроцитов и/или гемоглобина в крови.

Дефицит железа развивается постепенно. Вначале создается отрицательный баланс железа, при котором потребности организма в нем и его потери превышают объемы его поступления с пищей. Это может быть связано с кровопотерей, беременностью, кормлением грудью, скачками роста в период полового созревания, нарушением всасывания микроэлементов в желудочно-кишечном тракте или недостаточным употреблением продуктов, содержащих железо, как при вегетарианстве.

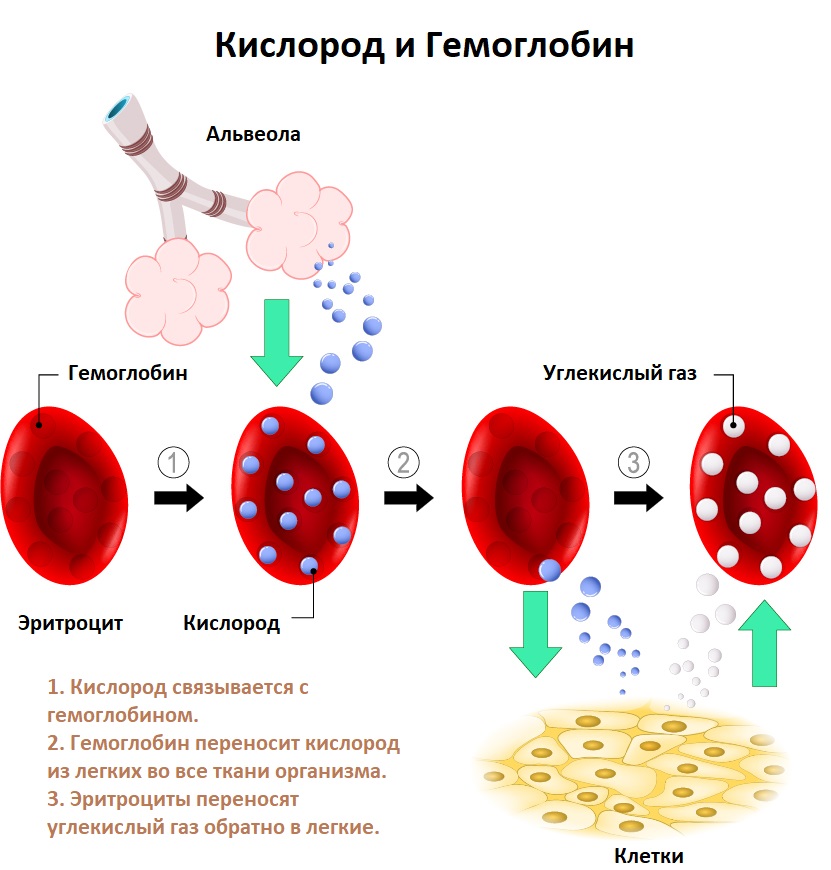

В норме железо всасывается в тонком кишечнике, но при некоторых хронических заболеваниях желудка и кишечника возникает синдром мальабсорбции с нарушением всасывания из пищи питательных веществ и микроэлементов. В крови железо переносится белком трансферрином к местам использования или накопления. При железодефиците количество свободного трансферрина в крови увеличивается, а уровень сывороточного железа уменьшается. Синтез гемоглобина в костном мозге происходит менее активно, и развивается железодефицитная анемия с клиническими проявлениями малокровия. В общем анализе крови обнаруживаются небольшие бледно окрашенные эритроциты, снижаются показатели МНС (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCV (средний объем эритроцита), МСНС (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), падает уровень гемоглобина и гематокрит. Без лечения количество гемоглобина снижается всё больше, изменяется форма красных кровяных телец, сокращается интенсивность деления клеток в костном мозге. В связи с уменьшением количества гемоглобина и эритроцитов нарушается транспорт кислорода и углекислоты в тканях, появляются симптомы анемии: бледность кожных покровов, головная боль, ухудшение памяти, сонливость, мушки перед глазами, головокружение, обмороки, учащенное сердцебиение, снижение артериального давления, боль в области сердца, мышечная слабость.

Кроме самочувствия, отрицательные изменения происходят во внешности: сухость кожи (как следствие, ранние морщины), ломкость ногтей, выпадение волос.

Дети, подверженные анемии, чаще здоровых сверстников страдают простудными заболеваниями.

Кроме того, при дефиците железа у больного может возникать нарушение вкуса и обоняния: появляется желание есть мел, глину, сырые крупы и вдыхать запахи ацетона, бензина, скипидара.

Часто люди не обращают внимания на главные признаки анемии – постоянную усталость, бледность, сухость кожи, – считая их недостаточным поводом для обращения к врачу. Конечно, такие симптомы действительно не всегда говорят о болезни, нельзя диагностировать ее только по их наличию. И тем более нельзя самостоятельно начинать приём железосодержащих препаратов – это может привести к тяжелым осложнениям.

Важно знать, чем именно вызвана анемия. Например, у пожилых людей к ней часто приводит внутреннее кровотечение из-за опухоли желудочно-кишечного тракта. Есть разновидность анемии, связанная с плохим усвоением витамина B12. Но чтобы ее выявить, для начала необходимо убедиться, что в организме достаточно железа и эритроциты насыщены им.

При этом просто сдать кровь на гемоглобин – недостаточно для полноценной диагностики анемии. Например, у курящих уровень гемоглобина и эритроцитов зачастую в норме: моноокись углерода, содержащаяся в сигаретах, соединяясь с гемоглобином, образует вещество карбоксигемоглобин, такая форма гемоглобина не обладает способностью переносить кислород, и для компенсации кислородного голодания уровень гемоглобина повышается. Получается, что необходим комплексный анализ, отражающий истинные запасы этого микроэлемента в организме: определение уровней сывороточного железа, трансферрина, ретикулоцитов, общий анализ крови, лейкоцитарная формула.

Кроме того, важно, что своевременная диагностика анемии позволяет выявить заболевания, первым симптомом которых она является: некоторые злокачественные опухоли, хронические воспалительные процессы, глистные инвазии и др.

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Анемии: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

Анемия – это уменьшение содержания гемоглобина и/или снижение количества эритроцитов в единице объема крови, приводящее к снижению снабжения тканей кислородом.

Анемия встречается при ряде заболеваний (язвы и полипы желудочно-кишечного тракта, хроническая болезнь почек, онкологические, инфекционные заболевания, глистные инвазии и др). Чем ниже уровень гемоглобина, тем тяжелее протекает анемия.

Причины появления анемии

Анемия может возникнуть в результате нарушения образования эритроцитов, повышенного их разрушения или потери эритроцитов с кровью.

Статистика утверждает, что самой распространенной является анемия, возникшая после кровопотери (острой или хронической). Острой считается кровопотеря с объемом крови более 500-700 мл (у взрослых), которая происходит в течение короткого промежутка времени. Потеря крови может быть видимой (кровотечение из ран, кровавая рвота, маточное, носовое кровотечения) и первоначально скрытой (кровотечения в кишечник, в полость живота и/или плевры, большие гематомы).

Хронические кровопотери развиваются в результате незначительных, но длительных потерь крови (обильные и длительные менструации, язва желудка, рак, геморрой, проведение процедур гемодиализа и др.). С течением времени незначительные кровопотери приводят к истощению запасов железа в организме, когда количество теряемого организмом железа превышает его поступление с пищей. В результате дефицита железа нарушается синтез гемоглобина.

Дефицит железа может возникнуть из-за снижения всасывания железа в результате различных заболеваний двенадцатиперстной кишки и начальных отделов тонкой кишки (энтеритов, опухолей, состояний после оперативных вмешательств на данном участке кишечника). Состояния, приводящие к снижению уровня белков крови, являющихся переносчиками железа (нефротический синдром, нарушение белково-синтетической функции печени, синдром нарушенного всасывания, алиментарная недостаточность), также могут привести к его снижению и, как следствие, к анемии.

Железодефицитные анемии, связанные с исходно недостаточным уровнем железа (недостаток железа у матери в период беременности), наблюдаются у новорожденных и детей младшего возраста.

Анемии вследствие нарушенного кроветворения возникают:

- при недостаточном поступлении в организм или нарушении всасывания в желудочно-кишечном тракте компонентов, необходимых для образования эритроцитов (витамина В6, витамина В12, фолиевой кислоты и др.);

- поражении клеток костного мозга - предшественников эритроцитов токсическими веществами, ионизирующей радиацией;

- образовании вторичных очагов опухолевых клеток в костном мозге (метастазировании);

- нарушении синтеза небелковой части гемоглобина (гема) и накоплении его токсичных продуктов;

- нарушении регуляции образования эритроцитов (уменьшении продукции гормона, стимулирующего рост и размножение эритроцитов (эритропоэтин) или воздействии ингибиторов).

Развитие наследственных гемолитических анемий связано с генетическими дефектами (нарушением активности ферментов эритроцитов, нарушением структуры или синтеза гемоглобина, дефектами мембран эритроцитов).

Приобретенные гемолитические анемии могут быть обусловлены разрушением эритроцитов в результате воздействия на них антител, механических повреждений оболочки эритроцитов, химических повреждений эритроцитов, недостатка витаминов, разрушения эритроцитов паразитами.

Классификация анемий

1. Анемии, связанные с кровопотерей:

- анемии, связанные с нарушением образования гемоглобина;

- анемии, связанные с нарушением синтеза ДНК и РНК;

- анемии, связанные с нарушением процессов деления эритроцитов;

- анемии, связанные с угнетением пролиферации (размножения) клеток костного мозга.

- наследственные гемолитические анемии;

- приобретенные гемолитические анемии.

Существуют общие (неспецифические) проявления анемии и признаки, которые специфичны для определенного вида анемий.

Отсутствие этих признаков не исключает наличие анемии, поскольку при легкой и среднетяжелой форме заболевания, а также его медленном развитии клиническая картина может быть смазанной.

Клинические проявления недостатка железа в организме: сухость кожи, нарушение целостности эпидермиса, ломкость ногтей, волос, изъязвления и трещины в углах рта, мышечная слабость. Может наблюдаться чувство жжения языка, извращение вкуса в виде неукротимого желания есть мел, зубную пасту, землю, сырую крупу, сырое мясо, а также пристрастие к некоторым запахам (ацетона, бензина).

Дефицит витамина В12 также может проявляться поражением желудочно-кишечного тракта (атрофическим гастритом) и неврологической симптоматикой (парестезиями, нарушением чувствительности, онемением конечностей). При крайне тяжелом течении заболевания наблюдаются психические нарушения, бред, галлюцинации, приобретенное слабоумие и др.

Клиническая картина дефицита фолиевой кислоты очень похожа на дефицит витамина В12, но при фолиеводефицитных состояниях отсутствует неврологическая симптоматика и редко возникает воспаление языка. Дефицит фолиевой кислоты приводит к обострению шизофрении, учащению и утяжелению приступов эпилепсии.

Для гемолитических анемий характерны желтушность кожных покровов и слизистых, увеличение размера селезенки, склонность к образованию камней в желчных путях.

При массивном гемолизе эритроцитов (гемолитическом кризе) кроме анемии, желтухи и ухудшения общего состояния могут наблюдаться тошнота, рвота, расстройство сознания, судороги, развитие острой почечной и/или сердечно-сосудистой недостаточности.

При апластической анемии, которая возникает на фоне угнетения пролиферации клеток костного мозга, происходят кровоизлияния (преимущественно в области бедер, голеней, живота, в местах инъекций образуются гематомы). Часто диагностируются бронхиты, пневмонии.

Диагностика анемии

Анемия может возникать под влиянием самых разнообразных факторов. Чаще всего встречаются дефицитные анемии (железодефицитные, B12-дефицитные, фолиеводефицитные и др.).

Большую роль в выявлении причины анемии играют сведения, полученные при опросе пациента: возраст, наличие профессиональных вредностей, характер диеты, наличие сопутствующих заболеваний, прием лекарственных препаратов, информация о наследственности и др. Не менее важны данные осмотра: изменение цвета и состояния кожи; увеличение лимфатических узлов, печени, селезенки; наличие поражения нервной системы.

Первый этап диагностики анемии обычно включает следующие исследования:

-

клинический анализ крови: определение концентрации гемоглобина, количества эритроцитов, лейкоцитов, величины гематокрита и эритроцитарных индексов (MCV, RDW, MCH, MCHC), лейкоцитарной формулы и СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов);

Синонимы: Общий анализ крови, ОАК. Full blood count, FBC, Complete blood count (CBC) with differential white blood cell count (CBC with diff), Hemogram. Краткое описание исследования Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ См. также: Общий анализ – см. тест № 5, Лейкоцит.

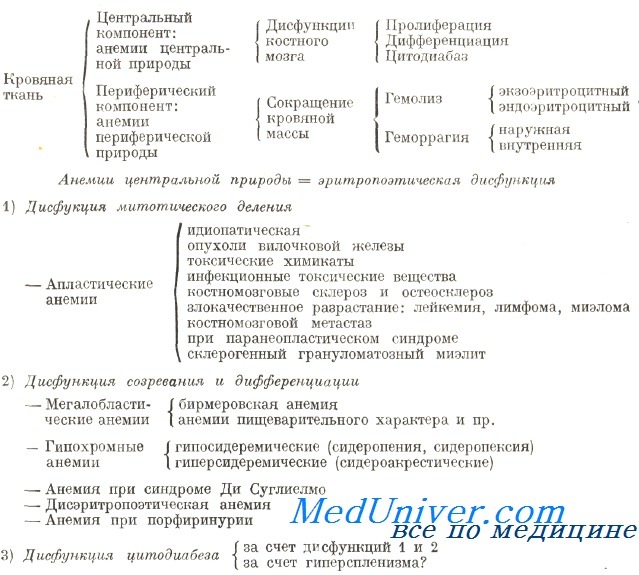

Лабораторно-диагносточеский подход при синдроме анемии. Приведенная ниже патогенетическая классификация составляет основной материал в деле диагностирования анемии. Группировка анемий по морфологический критериям в результате гематологических исследований представляет собой одно из диагностических направлений, которое, однако, следует связать с этиопатогенетическими механизмами.

Диагноз этиопатогенетической формы осуществляется классическими исследованиями периферической крови и костного мозга во взаимосвязи с данными частных биологических исследований. Хорошо ориентирующийся в проблеме этиопатогенеза анемий клиницист запрашивает в лаборатории поэтапное проведение исследований при сопоставлении результатов которых уточняется правильное диагностическое определение.

Целью поэтапного исследования является, в первую очередь, определение синдрома анемии, как такового, затем ее этиопатогенетическую форму, тяжесть и течение.

Диагностирование синдрома анемии проводится на основе известных исследований периферической крови, таких как, определение гемоглобина, массы красных кровяных телец путем их подсчета, или, особенно, уточнением гематокрита. Это перечисление следует дополнить частными исследованиями красных кровяных телец и определением их показателей, в том числе диаметра, объема, количества гемоглобина на каждое красное кровяное тельце, процент нагрузки гемоглобином.

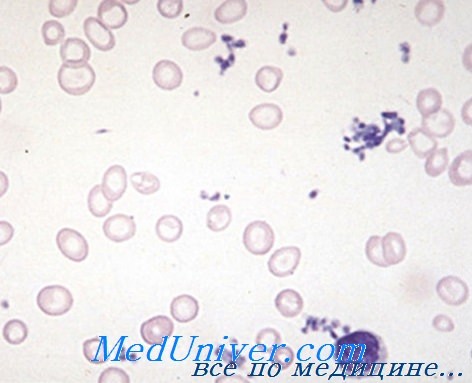

Морфологические сдвиги, уточненные исследованием окрашенных по Май-Грюнвальду-Гимза мазков, представляют особую ценность. Морфология эритроцитов указывает на быстроту их восстановления, нагрузку гемоглобином, а в отдельных случаях и на наличие патологического гемоглобина, как, например, при талассемии, дрепаноцитозе и т.д.

Патогенетическая классификация анемий

Довольно четко выделяются следующие виды анемии:

1) регенеративная — с молодыми красными кровяными тельцами, полихроматофилией, анизохромией, кольцами Кабо, базофильными точками; при этом рост ретикулоцитов более 2,5—3% составляет признак анемии по периферической причине, за счет геморрагии или гемолиза;

2) гипорегенеративная — за счет аплазии костного мозга, при которой выявляются состарившиеся красные кровяные тельца, в принципе нормохромные и нормоцитные, без признаков регенерации и заниженным ретикулоцитозом;

3) группа классических анемий, за счет недостатка созревания, по виду бирмеровской или железодефицитной анемии, которые, с точки зрения кроветворения также гипорегенеративные. Периферическое исследование выявляет особую характеристику красных кровяных телец мегалобластической группы с наличием макрофагов и мегалоцитов, пойкилоцитоза, а в отдельных случаях почти патогномоничное присутствие мегалобластов.

В отношении гипохромной анемии, независимо от причины, вообще обнаруживаются микроциты с анизоцитозом, также характерное наличие аннулоцитов с периферическим расположением гемоглобина. Эритроцитные показатели свидетельствуют о небольшом содержании гемоглобина, в то время как заниженный ретикулоцитоз составляет признак гипорегенерации. Наличие пигмента железа в красных кровяных тельцах отличает гипосидеремическую гипохромную анемию от сидероакктрестической.

Морфологическое исследование костного мозга уточняет следующие виды миелограммы:

1) апластический или гипопластический костный могз, характерный апластичеокой анемии;

2) гиперпластический костный могз, охватывающий два вида:

а) активный регенеративный гиперпластический костный мозг со всей эритробластической филиацией и явными признаками созревания по виду ретикулоцитов — характерный гемолитической анемии всех видов и анемии с острыми кровотечениями (анемии периферической природы);

б) гиперпластический костный мозг с множеством молодых клеток, преобладание которых указывает на недостаточность созревания; при этом различаются макромегалобластический или мегалобластический вид — подобно анемии Бирмера, эритробласти-ческий вид — как при гипохромной анемии,

Следует отметить, что макробластические отклонения наблюдаются при отдельных острых или хронических гемолитических анемиях за счет расхода факторов созревания, в то время как мегалобластические — при ночной пароксизмальной гемоглобинурии, сидероаккрестических и прочих анемиях сложной зтиологии, описанных под названием дисэритропоэтических анемий с гигантскими мегалобластами.

Специальные биологические исследования составляют обязательный этап в процессе постановки этиопатогенетического диагноза отдельных видов анемии. Эти исследования проводятся комплексными методами путем сотрудничества клинициста, морфолога, биохимика и иммунолога. В каждой группе преобладает тот или иной вид частных исследований.

Как уже говорилось, во многих анемиях морфологические периферические и центральные исследования достаточны для постановки диагноза, как, например, при апластической анемии, с дополнительной биопсией костного мозга. Некоторые исследования общего характера, организуемые на основе данных анамнеза, стремятся уточнить этиологическую — токсическую, инфекционную, раковую или пр. природу аплазии костного мозга.

Так, исследование интенсивности и скорости метаболизма железа предоставляет ценный материал, по которому определяется неспособность костного мозга использовать железо и откладывать его в отдельные органы.

Мазок крови при анемии

При других анемиях, как описано ниже, частные исследования необходимы для уточнения их этиопатогенетической природы.

1) Диагностика гемолитической анемии. На первом этапе при помощи исследования расплавления крови, уточняются: гипербилирубинемия, уробилинурия, повышенный показатель стеркобилина, гиперсидеремия, с увеличенными интенсивностью и скоростью метаболизма железа; иногда невысокая устойчивость кровяных клеток — как, например, при микросфероцитозе и повышенном аутогемолизе; при этом продолжительность жизни красных кровяных клеток невелика в любом из видов гемолитической анемии.

На следующем этапе частные исследования стремятся уточнить природу расплавления крови (путем эндо- или экзоэри-троцитного механизма). Так, уточняется диагностика микросфероцитоза, гемоглобинопатии или энзимопатии сопоставлением морфологических периферических сдвигов и осмотической устойчивости, аутогемолиза, методами определения гемоглобина и прямыми или косвенными испытаниями, уточняющими ферментативную недостаточность.

Наличие телец Гейнца, характерно гемолитическим анемиям за счет гемоглобинопатии, отдельных энзимопатии или токсических факторов окислительного действия на гемоглобин. Среди гемолитических экзоэритроцитных анемий особую характеристику представляют те из них, которые обусловлены свинцовым отравлением. Особо важную группу составляют изоиммунные и аутоиммунные гемолитические анемии, которые исследуются правильным применением прямой или косвенной техники Кумбса с сыворотками антигамма и антинонгамма, в теплых и холодовых условиях.

Специальные методы требуются в постановке диагноза гемолитической анемии за счет сенсибилизации к медикаментам, что определяется тестами гемолиза, в том числе реакцией Кумбса, в присутствии сенсибилизирующих препаратов.

2) Диагностика анемии за счет острого кровотечения предполагает общее исследование для уточнения внутреннего кровотечения по местным, висцеральным (язва или рак желудка, разрыв аневризмы) или общим (в рамках геморрагического, фибриногенопенического, воротногипертензивного и пр. синдромов) причинам.

3) Группа анемий за счет недостаточности созревания. Когда морфологические исследования оказываются недостаточными, необходимо прибегнуть к частным исследованиям. Так, в бирмеровской и парабирмеровской группах анемии подвергаются исследованию недостаточность выделения желудочного сока, отсутствие фактора Castle с помощью реакции Шиллинга.

В хорошо оснащенных лабораториях высокая точность диагноза достигается биологическими или радиохимическими методами в целях определения циркуляции витамина В12 и фолиегой кислоты.

4) Гипохромная анемия. Помимо текущих исследований в отдельных случаях необходимо использование и частных методов определения механизма гипохромии. Так, проводится исследование интенсивности и скорости метаболизма железа, уточняется плазматический раздел с определением трансферина, предельной насыщаемости, способности резорбции слизистой оболочкой желудка.

Затем определяются загрузка железом и его отложения в РЭС или сидеробластах, используя на то метод прямой окраски в костном мозге или радиоактивные способы.

Поэтапное проведение этих исследований входит в обязанности обычных гематологических лабораторий, которые уточняют диагностику значительного числа анемий, включительно гемолитических аутоиммунных, а косвенными способами даже гемолитических, обусловленных гемоглобине- и энзимопатией.

Применение частных способов, таких как определение продолжительности жизни, интенсивности и скорости метаболизма железа, электрофоретическая характеристика определенного патологического гемоглобина, недостаточности отдельных эритроцитных ферментов, циркуляции витамина В12 и фолиевой кислоты — возлагаются на высокоспециализированные лаборатории. Перед назначением специфической терапии рекомендуется использовать все виды исследования в целях устранения любой возможной нечеткости.

Неоправдывающие себя лечения витамином В12 и фолиевой кислотой, равно как и кортизонотерапия или лечение иммуносупрессорными средствами при предполагаемых аутоиммуных анемиях в значительной мере способствуют не правильному диагностированию заболевания.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Анемией называют состояние , при котором в крови снижено количество эритроцитов и/или гемоглобина в них. Этот дефицит сказывается на функции транспортировки кислорода. Это один из основных результатов циркуляции крови - она доставляет молекулы О2 в ткани по артериям и, благодаря венозному оттоку, выводит отработанные материалы, в том числе и углекислый газ. Основной газообмен происходит в альвеолах - конечных образованиях бронхиального дерева. Это та часть дыхательной системы, где кровь отдает одни газы и забирает другие. Недостаточность этого процесса приводит к гипоксии - сниженному поступлению кислорода в ткани. Это сказывается на всех процессах в организме, состоянии тканей и клеточного механизма. Без присутствия кислорода не проходят химические реакции и не происходит энергообмен.

Внешне это проявляется различными клиническими признаками:

учащенной сердцебиение и дыхание - организм пытается компенсировать недостаток кислорода;

возможность потери сознания;

снижение работоспособности;мелькание “мушек” перед глазами;

Эти признаки - причина обратиться в медицинский центр для сдачи анализов. Анемия нередко является проявлением патологии, так как сама по себе, чаще всего, она - симптом. Полноценное обследование покажет причину состояния и позволит начать эффективное лечение.

Классификация анемий

Различают несколько видов анемий, в зависимости от происхождения и патогенеза развития. Понимание характера анемии позволит определить тактику лечения, так как различные виды этой патологии имеют разный источник происхождения. Даже общий анализ крови при разных анемиях несколько отличается - для этого необходимо учитывать не только количество эритроцитов и гемоглобина, но и цветной показатель, размер эритроцитов, гематокрит и другие параметры исследования. В некоторых случаях требуется более детальное обследование пациента, клиническая диагностика, для того, чтобы точно сказать, что послужило причиной заболевания.

Различают такие виды анемий:

анемии, которые возникают при хронических заболеваниях.

Рассмотрим подробнее эти виды анемий и причины их возникновения.

Железодефицитная анемия встречается довольно часто, так как дефицит железа наблюдается у многих людей в мире. Развитие анемии зависит от степени этой недостаточности. Недостаток желез может возникнуть при его нехватке в пище, при повышенном расходовании железа организмом, а также при некоторых особенностях пищеварительного тракта, когда железо не усваивается полностью. Именно сниженное количество железа приводит к развитию 70% всех анемий, так что все остальные причины приходятся только на 30% этой патологии.

Основа патогенеза - нарушение образования гемоглобина, основную роль в котором играет молекула железа. Сниженное количество белка, который переносит кровь, отражается на состоянии организма. Недостаточность кислорода имеет общие признаки анемий, но при дефиците железа еще некоторые специфические симптомы - выпадение волос, появление проблем с ногтями, ухудшение работы сердца, пищеварительного тракта. Иногда появляются искаженные вкусовые предпочтения - желание есть мел или краски. Это все возникает по причине недостатка железа. Заболевание чаще наблюдается у детей, женщин во время беременности, пожилых пациентов. Лабораторная диагностика железодефицита подразумевает проведение анализа на белки крови, которые переносят железо, способность сыворотки крови связывать микроэлемент и другие показатели, которые дополняют обычную диагностическую программу при анемии.

В12-дефицитная анемия встречается при недостатке в организме соответствующего витамина, который содержат продукты животного происхождения, в частности, мясо. Это объясняет тот факт, что заболевание часто возникает у тех, кто отказался от употребления таких продуктов. Этот витамин - основной участник образования новых форменных элементов крови - эритроцитов. Причина патологии может заключаться в эндогенных факторах - например при дефиците фактора Касла. Это белок, который вырабатывается клетками слизистой оболочки желудка и способствует потребление витамина организмом из пищи. Анемия может возникнуть после оперативного лечения, в ходе которого удаляется часть кишечника или желудка. Может быть и дефицит витамина в пище. Как правило, определенный запас вещества в организме рассчитан на несколько лет, что объясняет тот факт, что развитие анемии происходит постепенно даже после изменения пищевых привычек. Причиной может стать воспалительный процесс в тканях желудочно-кишечного тракта, прием некоторых медикаментозных средств, нарушение транспорта витамина из крови в внутриклеточное пространство, а также повышенный расход витамина организмом.

Кроме общих симптомов анемии, дефицит витамина В12 вызывает язвы на слизистой рта, нарушение иннервации, которое проявляется ухудшением чувствительности, покалываниями и онемением, нарушением памяти и мышления. Дополнительный анализы подразумевают оценку количества витамина в организме, исследование патологий, которые приводят к его дефициту. Специфическим будет и лечение - оно заключается в дополнительном употреблении витаминных препаратов, нормализации состояния органов пищеварения. Витамин В12 участвует не только в формировании эритроцитов - его функции в организме разнообразны, что отражается в множественных осложнениях анемии, если не проводить коррекцию состояния.

Фолиеводефицитная анемия развивается в результате дефицита фолиевой кислоты - витамина, который так же, как и В12 участвует в формировании новых эритроцитов. Фолиевая кислота также называется витамин В9. Недостаток этого вещества в организме возникает при сниженном потреблении продуктов, которые его содержат, иногда это происходит на фоне злоупотребления алкоголем. Нарушение всасывания витамина наблюдается при патологии пищеварения, во время учащенного мочеиспускания, на фоне приема препаратов, которые замедляют метаболизма витамина В9. Повышенный расход фолиевой кислоты сопровождает онкологические заболевания, нарушения кроветворной функции, инфекционную патологию.

Симптомы гипоксии при этом виде анемии дополняются нарушениями стула, онемением в мышцах рук и ног, слабостью мышечной ткани, искажением вкусового восприятия, эмоциональной лабильностью.

Лабораторная диагностика фолиеводефицитной анемии включает в себя такие специфические методы, как исследование уровня вещества, а также витамина В12. Кроме лабораторных анализов необходимо уточнить причину развития такого состояния, для чего проводят инструментальные исследования. Установление причины сделает лечение более эффективным и ускорит его результат. Осложнения анемии включают в себя недостаток других элементов крови, возникновение множества язвенно-некротических процессов, тошноту и рвоту, снижение иммунной защиты организма.

Постгеморрагическая анемия, если перевести дословно, означает, что состояние развилось после кровотечения и связанной с ним кровопотери. Нарушение целостности сосудов - причина внутренних и внешних кровотечений. В зависимости от интенсивности процесса и скорости потери крови развивается анемия - нехватка эритроцитов и, соответственно, недостаток транспорта кислорода. Это можно определить по клиническим признакам - после кровопотери человек становится бледным, чувствует слабость и шум в ушах. Конечно, легче определить кровопотерю, когда она явно сопровождается видимым вытеканием крови. Но, в некоторых случаях, процесс бывает не таким очевидным. Речь идет о внутренних кровотечениях, которые могут возникать в органах пищеварения, мочеполовой сфере, органах дыхания. Определить их получается не так быстро, для этого требуются методы диагностики, включая инструментальные и лабораторные. Если кровопотеря проходит в короткий срок - это более опасно для организма, нарушаются жизненно важные функции. Постгеморрагическая анемия происходит либо после потери значительного объема циркулирующей крови, либо при постоянном поражении кровеносных сосудов, что чаще всего бывает во внутренних органах.Причиной может стать значительное хирургическое вмешательство, патологические менструации, травма, патология пищеварительного тракта. Определить механизм возникновения анемии в данном случае можно по характерным признакам в общем анализе крови, а также благодаря детальному обследованию организма.

Мегалобластная анемия объединяет патологии, связанные с дефицитом фолиевой кислоты и витамина В12. В анализе крови это отображается повышением цветового показателя - при других видах анемии этого не происходит. Повышается концентрация гемоглобина в каждом эритроците, появляются мегалобласты в костном мозге, увеличивается размер эритроцитов. В сыворотке крови можно наблюдать повышение концентрации железа.

Гемолиз - процесс разрушения эритроцитов, в результате которого возникает соответствующая, гемолитическая анемия. Разрушение эритроцитов приводит к образованию билирубина - крайне токсического вещества, которое способно привести к интоксикации организма. Такая анемия бывает врожденной и приобретенной. Врожденная склонность к гемолизу сопровождает мутации внутриутробного развития, генетические патологии. Приобретенная патология бывает на фоне инфекционного процесса, нарушения работы печени, приема некоторых лекарственных средств, переливания несовместимой крови.

Распознать гемолитическую анемию на клиническом этапе можно по таким признакам: желтушный цвет кожи, судороги, повышение температуры, увеличение в размерах печени и селезенки. Диагностика включает в себя лабораторные и инструментальные методы, которые подтвердят специфичность анемии и укажут на её причину. В зависимости от причины возникновения гемолиза подбирается тактика лечения, поэтому так важно установить, что привело к такому состоянию.

Гипопластическая анемия - заболевание, при котором нарушен синтез всех форменных элементов крови. Иногда может встречаться только дефицит эритроцитов. В любом случае наблюдается гипоксия, нарушение транспорта кислорода в ткани. Этот вид анемии также может быть врожденным или приобретенным. Среди причин можно выделить генетические мутации, воздействие радиации, химиотерапии, отравление некоторыми веществами, лекарствами.

Клинические проявление при гипопластической анемии возникают постепенно и очень медленно. Кроме обычных симптомов анемии можно выделить снижение иммунитета, возникновение множественных воспалительных, гнойных, некротических процессов, медленное заживление ран, частые простуды. Могут быть кровоизлияния при незначительном повреждении сосуда, кровотечения. Необходимо исследование внутренних органов, лимфатических узлов, костного мозга. Апластическая анемия имеет характерную клиническую картину, специфические изменения в анализах. Лечение проводится сильнодействующими препаратами, а иногда нужны и оперативные методы. Основным моментом является своевременность начала лечения - чем раньше его начать, тем лучше показатели выздоровления и прогноз.

Анемии возникают при хроническом течении инфекционных, онкологических и воспалительных патологий. Могут быть связаны с нарушением синтеза железа, сокращением жизни эритроцитов, повышенным потреблением некоторых веществ, хроническими кровопотерями. Необходимо определить вид анемии, что возможно с помощью лабораторного исследования, а также установить причину её возникновения. Лечение основного заболевания можно дополнить восполнением дефицита определенных веществ, что ускорит процесс выздоровления и улучшит качество жизни пациента. Хроническое течение патологии подразумевает медленное возникновение симптоматики. Это говорит о том, что необходимо внимательно относиться к изменениям со стороны различных органов и систем и своевременно обращаться за медицинской помощью. Если симптомы тревожат длительное время - необходимо пройти полноценную и разностороннюю диагностику.

Современные методы диагностики анемии

Для диагностики анемий используются лабораторные и инструментальные методы исследования. Для правильного лечения важно определить не только сам факт анемии и её вид, но и причину такого состояния. Обнаружение болезни лучше проводить на ранних стадиях процесса и делать это с помощью разнообразных методов диагностики. Полноценная картина состояния организма дает более полное понимание патологии. Только после качественного обследования можно назначить эффективное лечение.

Основной метод диагностики анемии - общий анализ крови. с его помощью можно определить количество эритроцитов и гемоглобина, их соотношение, цветовой показатель, гематокрит, диаметр эритроцитов и другие показатели. Иногда, о причине патологии могут сказать другие показатели общего анализа крови - уровни остальных клеток крови, СОЭ. Этот анализ сдается в первую очередь при подозрении на анемию. В зависимости от его результатов назначаются другие методы диагностики.

Биохимическое исследование крови позволит определить уровень сывороточного железа, белков, которые его переносят, количество витаминов В12 и В9. Именно биохимический анализ помогает вычислить уровень билирубина и его фракций. таким образом, эта манипуляция требуется для уточнения вида анемии. Анализ позволяет оценить большинство процессов в организме, дает исчерпывающую информацию о работе внутренних органов.

Исследование свободного протопорфирина в эритроцитах определяет свойство эритроцитов переносить кислород и позволяет определить причины возникновения анемии. Нарушение связывания гема наблюдается при острых интоксикациях и может быть обнаружено с помощью данной методики.

Анализ пункции костного мозга показывает наличие бластов - предшественников клеток крови. Диагностика применяется для подтверждения или исключения апластической анемии. Кроме того, необходимо откорректировать уровни других недостающих клеток. Исследование сочетается с другими методами диагностики. Раннее начало лечения улучшает прогноз для пациента и возможно только после качественной диагностики.

Исследование кислотности желудочного сока (рН-метрия) необходимо для диагностики железодефицитной анемии. Необходимо определить, по какой причине нарушается всасывание железа в кишечнике и для этого проводится данная диагностика. Повышенная продукция желудочного сока негативно сказывается и на других функциях организма, приводит к хроническому изменению слизистой оболочки вызывает вторичные нарушения.

Наличие в организме паразитов приводит к повышенному расходованию большинства полезных веществ и может провоцировать возникновение анемии. Их поиски также входят в программу диагностики анемий. Именно глисты могут спровоцировать развитие мегалобластной, железодефицитной анемий. Кроме того, паразитарная инфекция негативно сказывается на остальных органах и системах, приводит к хроническому нарушению многих функций.

Исследование кала на скрытую кровь позволяет определить кровопотерю, за счет которой возникает постгеморрагическая анемия. Также, потеря крови - это признак патологии ЖКТ, которую необходимо обнаружить и пролечить. Если медлить с поиском причины анемии - болезнь может прогрессировать, а чем более поздняя стадия процесса - тем сложнее его лечить.

Рентгенологическое и эндоскопическое исследование необходимо для обнаружения источника кровотечения, которое привело к анемии. Это обследование позволяет найти патологию, которую необходимо корректировать не только для лечения анемии, но и для полноценного здоровья организма.

Лаборатория центра оснащена новейшим диагностическим оборудованием. Анализы выполняются быстро и качественно. В штате медицинских центров работают высококвалифицированные специалисты, что позволяет сделать диагностику разносторонней и эффективной. Пациент может не только установить факт анемии, но и пройти расширенную проверку организма, а также лечение. Для наших врачей нет заболевания отдельной системы - они оценивают полноценное состояние пациента и лечат его, а не патологию.

Лаборатория АО "СЗЦДМ" предлагает услуги, обеспечивающие комплексное и преемственное лабораторное обследование пациента

Диагностика В медицинских центрах АО "СЗЦДМ" проводят качественные диагностические исследования всего организма

Лечение Наши медицинские центры ориентированы на обслуживание пациентов в амбулаторном режиме и объединены единым подходом к обследованию и лечению пациентов.

Реабилитация Реабилитация - это действия, направленные на всестороннюю помощь больному человеку или инвалиду для достижения им максимально возможной полноценности, в том числе и социальной или экономической.

Профосмотры АО "СЗЦДМ" проводит профилактические осмотры работников, которые включают в себя - комплексы лечебных и профилактических мероприятий, проводимых для выявления отклонений в состоянии здоровья, профилактики развития и распространения заболеваний.

Читайте также: