Консерватизм и неоконсерватизм кратко

Обновлено: 25.06.2024

Консерватизм (от лат. – сохранять, охранять, заботиться о сохранении) – политическая идеология и практика, ориентирующаяся на сохранение исторически сложившихся форм государственной и общественной жизни, воплощенных в религии, государстве, семье, собственности.

Они придерживаются концепции исторического единства прошлого, настоящего и будущего, преемственности и обновления социальных связей, передающихся от предков к потомкам. Отсюда вытекает и резко негативное отношение консерваторов к революции.

Консерваторы выступают сторонниками порядка, противостоящего хаосу. В поддержании такого порядка определяющая роль отводится государству, которое отделяется от общества и становится над ним. Важнейшим фактором порядка консерваторы считают также неравенство, так как никакое общество невозможно без иерархии. Равенство же должно существовать только в области морали и добродетели, где все обязаны исполнять свой долг.

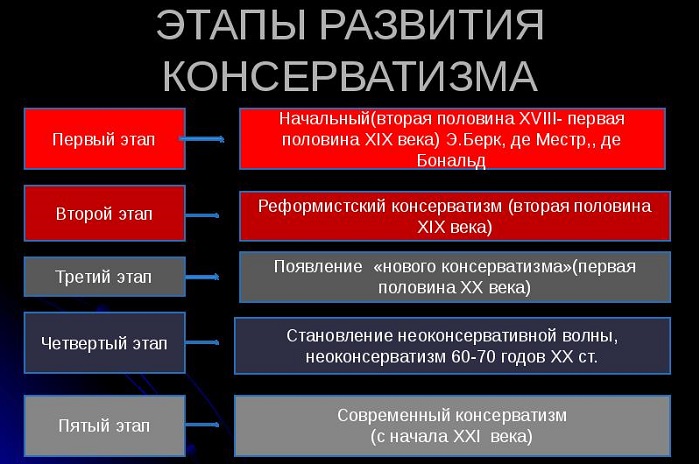

Консерватизм – развивающееся явление. К середине 70-х годов ХХ в. сложился неоконсерватизм. Он явился противовесом леворадикальным идеям Запада и неолиберализму. Консерваторы предложили обществу ясные духовные приоритеты традиционного характера: семья, нравственность, религия, порядок на основе ответственности гражданина и государства. При этом сохраняется уважение к свободе отдельного индивида.

Неоконсерваторы выступают за сильное государство, обеспечивающее соблюдение законов и прав граждан. Они ориентируются на общество достижений. Поэтому государство должно поощрять личную инициативу, результативность во всех видах деятельности. Неоконсерваторы являются сторонниками денационализации, делая ставку на личные возможности и личную ответственность, ратуют за единство труда и капитала, за возможность рабочим накапливать капитал.

Демократию неоконсерваторы считают наиболее предпочтительным общественным устройством, но отрицают чрезмерную вовлеченность населения в политику, видя в этом опасность для стабильности политической системы. Управление обществом, а следовательно, и порядок, может быть обеспечен только политической элитой. Она должна формироваться из наиболее достойных представителей из разных слоев населения, способных заниматься политикой благодаря своим склонностям и образованию. Остальные граждане должны лишь интересоваться ею и принимать участие в выборах.

Впитав в себя принципы классического либерализма и неолиберализма, неоконсерватизм сумел органически соединить их с традиционными ценностями (религия, семья, закон, порядок, самоуправление и др.) и тем самым обеспечить себе устойчивые позиции в современном мире, о чем свидетельствует деятельность во многих странах влиятельных политических партий консервативного направления.

Консерватизм выражал интересы тех сословий, которые больше всего пострадали в революции, т.е. дворянства и духовенства. Но принципы консерватизма оказались привлекательными для очень многих, кто устал от революции (крестьянство, буржуазия). Поэтому консерватизм к XIX в. превращается в буржуазную идеологию.

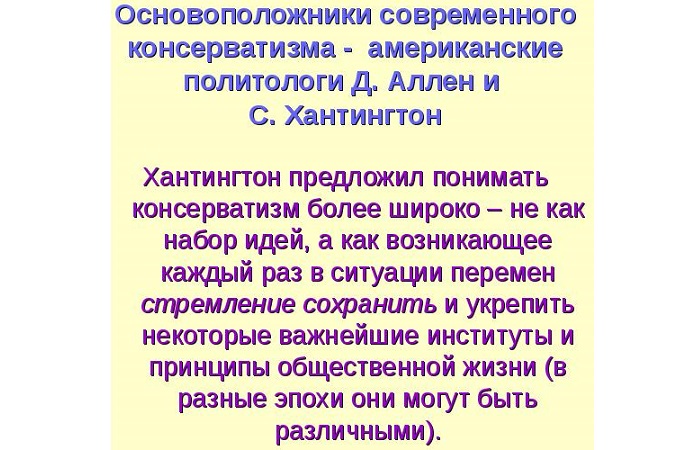

По мнению С. Хантингтона, консерватизм – это система идей, которая служит сохранению существующего порядка, каким бы этот порядок не был. Консерватизм возникает тогда, когда социальные институты сталкиваются с угрозой коренных преобразований. Поэтому идейное содержание консерватизма противоположно той доктрине, от которой исходит угроза перемен. Собственного же содержания он не имеет. Тем не менее, сам тезис о защите существующего порядка выступает в роли основы идеологии консерватизма, которая остается неизменной на протяжении всего существования консерватизма.

В сфере политики консерваторы были сторонниками элитарного правления. Власть должна принадлежать лучшим, профи, подготовленным людям. Это меритократия — власть достойных. Наверх могут подняться и люди из низов, но если они достойны и профессионально подготовлены.

Общие установки консерватизма:

Нравственный абсолютизм. Человек, в понимании консерваторов, существо несовершенное и греховное, нуждающееся в опеке нравственных и религиозных ориентиров (заповедей, моральных принципов).

Традиционализм. Общественная жизнь должна опираться на традиции, обычаи, ценности прошлого.

Недоверие к демократии, которая, по мнению консерваторов, ведет к разрушению моральных ценностей и к торжеству посредственностей.

Антипрогрессизм. Скептицизм относительно перемен, недоверие к реформам, неприятие революций.

Политический реализм. Любые социальные абстракции и проекты лучшего общества должны быть отвергнуты, поскольку таят в себе неизвестность.

Антиэгалитаризм. Недоверие к социальному равенству и обоснование иерархической структуры общества, предполагающей наделение преимуществами тех, кто этого достоин.

Идеал сильного правительства. Властные функции должны принадлежать людям, способным нести ответственность за принятие и реализацию политических решений.

Осуждение вовлечения масс в политику. Политика, по мнению консерваторов, дело профессионалов, а не народа.

Приоритет местных ценностей. Консерваторы отдают предпочтение периферии, поскольку провинция сохраняет традиции и ценности прошлого.

В XIX в. консерватизм воспринял некоторые идеи либерализма — равенство перед законом, представительное правление, разделение властей.

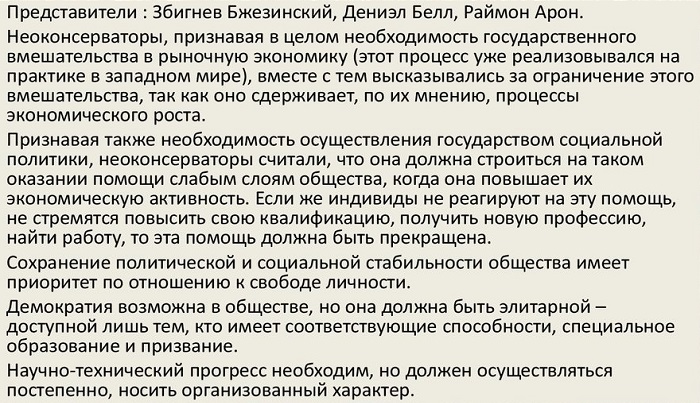

Неоконсерватизм как идеологическая доктрина окончательно оформился в 70-80-х годах XX века. После экономического кризиса в 1973-1974 годов именно эта идеология оказалась наиболее действенной альтернативой либерализму и социал-демократизму. Это ознаменовалось приходом к власти консерваторов в США (Республиканская партии во главе с Р. Рейганом) и в Великобритании (Консервативная партия во главе с М. Тэтчер). Представителями неоконсерватизма являются Д. Белл, И. Кристалл, М. Новак (США), Э. Юнгер (ФРГ), Р. Арон, А. де Бенуа, Ж.-Ф. Равель (Франция) и др.

Основные установки неоконсерватизма:

Идеологический детерминизм, заключающийся в пересмотре отношения к идейным доктринам, так как для победы на выборах нужно иметь программу действий и участвовать в идеологических дискуссиях.

Агностицизм. Признание амбивалентности (двойственности) природы человека, т.е. человек может быть и хорош и плох одновременно.

Преимущество культурных форм (морали, нравственности) над экономическими, политическими, социальными.

Минимизация функций государства в экономической и социальной сфере. Государство не должно оказывать социальную помощь тем, кто может заработать сам.

Среди консервативных идеологий можно выделить реформистский консерватизм, возникший во второй половине XIX века, и ориентировавшийся на интересы не только дворянства, но и буржуазии, а также рыночный консерватизм, отстаивающий либеральные ценности – свободу частного предпринимательства и невмешательство государства в экономику.

На международной арене консерваторы осуществляют свою деятельность в рамках Международного демократического союза, более известного как Консервативный интернационал, учрежденного в 1983 году.

В Беларуси консерватизм как идеология не имел условий для развития ввиду отсутствия социальной базы, тем не менее, определенная доля консервативных идей присутствует в идеологии белорусского государства.

Если Вам необходимо написание реферата, курсовой или дипломной работы по данной теме, Вы можете

Тема 4. Консерватизм и неоконсерватизм

1. Понятие и сущность консерватизма как идейно-политического течения

В научных исследованиях консерватизм трактуется как политическая идеология, ориентированная на сохранение и поддержание исторически сложившихся форм государственной и общественной жизни, в первую очередь ее морально-правовых основ, воплощенных в нации, религии, браке, семье, собственности.

К числу основных ценностей консерватизма обычно относят:

Ø необходимость социальной иерархии (ранжирование общества);

Ø признание несовершенства человеческой природы и вследствие этого обязательность цивилизующей роли церкви, семьи и школы;

Ø культ сильного государства;

Ø стремление к постепенности и осмотрительности в проведении политических преобразований;

Ø приоритет целого (государства, народа, нации) над частью (сословием, индивидом);

Ø враждебность рационализму и индивидуализму.

Со времен отцов-основателей консерватизма его антиценностями являются индивидуализм, социальное и имущественное равенство, атеизм, моральный релятивизм, культ разума, революционаризм.

1) вера в божественность законов, которые управляют обществом;

2) осознание неизбежности социального разнообразия как антитезы единообразию и эгалитаризму;

3) убежденность в необходимости обеспечения в цивилизованном обществе порядка и сохранения классовой структуры;

4) понимание неразрывности связи между частной собственностью и свободой;

5) вера в приоритетность традиций над предрассудками и проявлениями анархии;

6) признание нетождественности изменений и реформ, эффективности только осмысленного реформирования.

При различном понимании специфики консерватизма большинство западных (прежде всего американских) исследователей рассматривает его как противоположность либерализму.

Трудности в определении основного содержания консервативной идеологии порождаются и причинами, связанными с эволюцией этого идейного течения.

Во-первых , с течением времени произошла инверсия значений либерализма и консерватизма. Так, принципиальные положения классического либерализма - требования свободы, рынка и ограничения государственного вмешательства в экономику - сегодня рассматриваются как консервативные. В то же время идея централизованной регулирующей власти государства, ранее выдвигавшаяся консерваторами, стала важным компонентом либерального сознания.

Во-вторых , имеет место внутренняя гетерогенность идеологии консерватизма. Она включает разные направления, объединенные общей функцией - оправдания и стабилизации устоявшихся общественных структур Носителями идеологии консерватизма являются социальные группы, слои и классы, заинтересованные в сохранении традиционных общественных порядков или в их восстановлении.

2. Традиционалистское течение

В трудах Э. Берка наличествуют две главные идеи, оказавшие влияние на развитие консерватизма:

1) традиционализм, в соответствии с которым политический строй понимается как продукт истории и передачи от поколения к поколению;

2) органицизм, согласно которому политическая мудрость состоит в постоянном изучении традиции и нравов.

Система воззрений основателей консерватизма основывалась,

во-первых , на приоритете преемственности над инновациями;

во-вторых , на признании незыблемости исторически сложившихся форм государственной и общественной жизни, воплощенных в нации, религии морали, семье, собственности;

в-третьих , на культивировании идеи ранжирования общества в противовес идее равенства.

Эти принципы отрицали либеральный дух индивидуальной свободы , который, по мнению консерваторов, разрушал целостность человеческого сообщества.

Традиционализм должен определять содержание реформ, проведение которых не нарушало бы естественный ход вещей. При этом выделяются два основных вида реформ:

Ø реформы, направленные на восстановление традиционных прав и принципов и

Ø превентивные реформы, нацеленные на предотвращение революций.

Э. Берк старался учитывать фактор изменений как нечто постоянное. Наилучшим средством сопротивления неожиданным вызовам ему представлялось опережение их путем своевременной адаптации к смене обстоятельств, т. е. исключение самой неожиданности.

У Жозефа де Местра тенденция к охранительности выражена сильнее, чем у Э. Берка. Если последний стремился опережать неожиданное развитие событий путем принятия превентивных мер, направленных на приспособление к смене обстоятельств, то для Ж. де Местра изменения ассоциировались с дискомфортом, потерями и страданиями, отражавшими его личные впечатления и опыт.

Жозеф де Местр и Луи де Бональд , классики аристократического консерватизма, отвергали республику и противопоставляли ей традицию и авторитет. Ядром политических взглядов Ж. де Местра явилась идея эквилибра, понимаемого как создание статического равновесия в политической и духовной жизни на базе теократии. Л. де Бональд не отдавал предпочтения ни светской, ни религиозной власти, выдвигая идею союза религиозного и политического общества.

С развитием модернизационных процессов, сокращением традиционных социальных групп и становлением основных классов индустриального общества консервативная идеология лишилась своего охранительного пафоса. На основе консервативной идеологической традиции формировались течения, которые ориентировались на разные модели политического поведения и представляли собой результат синтеза с либерализмом.

В публикациях Р. Керка утверждается, что, поскольку природа человека неисправимо повреждена, мир нельзя улучшить посредством политической деятельности. Консерваторы-традиционалисты должны стремиться обеспечить широкий национальный консенсус, апеллируя к традиционным представлениям и предрассудкам, авторитету и религии. Социальную и экономическую проблематику следует переводить в религиозно-этическую плоскость.

Традиционалистские идеи оказали существенное влияние на программы и платформы многих фундаменталистских групп и организаций, которые в 1980-х гг. выступили в качестве движущей силы сдвига вправо в идейно-политической жизни США.

3. Либертаристское течение

В конце XIX - начале XX в. в США и позднее в Европе возникла и становилась все более влиятельной либертаристская разновидность консерватизма. Она окончательно оформилась в первой половине XX в.

Либертаризм - экономоцентричное течение в современном консерватизме, которое наследовало классическую либеральную традицию XVIII - XIX вв. На этом основании некоторые ученые даже относят его к неолиберализму.

Либертаризм, по мнению его идеологов, призван, с одной стороны, развить идею индивидуальной свободы, сформировавшуюся в минувшие эпохи, а с другой - предотвратить дальнейшее распространение социалистических идей.

В начале своей научной деятельности Ф. Хайек активно занимался экономической теорией и был главным оппонентом экономиста Дж. Кейнса, выступавшего за государственное регулирование экономики как способ преодоления странами Запада Великой депрессии рубежа 20—30-х годов XX в. Основная проблематика Ф. Хайека с середины 1940-х гг. - полемика с тоталитаризмом, к которому он относил социализм и социалистическую идеологию.

Рыночная экономика , по Ф. Хайеку, это сложная, спонтанно действующая система, возникающая в процессе эволюционного развития, а не за счет движения к некоей запрограммированной цели. Она функционирует благодаря соблюдению индивидами с различными интересами универсальных правил поведения.

Согласно Ф. Хайеку, общество с рыночной экономикой плюралистично и является открытым. Оно основывается на умении индивидов жить вместе и быть полезными друг другу даже при различии частных интересов и целей. Демократия является важнейшим средством обеспечения свободы.

Либертаристы отвергли тезис неолибералов о необходимости планирования и регулирования экономики в рамках государства всеобщего благоденствия . Они полагают, что усиление роли государственного сектора, программирование отдельных отраслей промышленности и т. п. подрывают естественный способ регуляции человеческой жизни.

Исходя из этой принципиальной позиции, либертаристы выступали за ограниченную социальную политику государства, которая позволяла бы лишь разряжать социальную напряженность, призывали правительства в реализации своих программ опираться исключительно на рынок. При этом они считают целесообразным переложить значительную часть ответственности за оказание помощи бедным на местные органы власти и такие общественные институты, как семья, церковь, школа, добровольная благотворительность со стороны богатых.

4. Неоконсерватизм

Значительную роль в становлении постиндустриального общества сыграл неоконсерватизм, доминировавший в наиболее развитых странах с конца 70-х до начала 90-х гг. XX в. Это идейно-политическое течение сочетает либерально-технократическую приверженность прогрессу, свободе и экономическому росту с ориентацией на сохранение и укрепление традиционных общественных ценностей.

Наиболее значимых результатов неоконсерватизм достиг в США и Великобритании . В практике европейских государств неоконсервативные взгляды и представления не получили широкого распространения ввиду укоренившейся социал-реформистской традиции, воплощенной в функционировании социального государства.

В 1980-х гг. неоконсервативными идеями руководствовались известные политические деятели Р. Рейган, Дж. Буш-ст., М. Тэтчер, Г. Коль. Эти идеи во многом определяют военно-политическую стратегию администрации Дж. Буша-мл. Приверженность неоконсерватизму неоднократно демонстрировали вице-президент Р. Чейни и бывший министр обороны Д. Рамсфелд. В течение ряда лет неоконсерваторы были представлены во власти заместителем последнего П. Вулфовицем, председателем Комитета по оборонной политике Пентагона Р. Перлом и спецпредставителем США в ООН Дж. Болтоном.

Социальную базу неоконсерватизма составил

В 1970-1980-х гг. неоконсерватизм отразил такие глубинные общественные процессы, как

Ø потребность экономики в ослаблении государственного регулирования и поощрении предпринимательской инициативы,

Ø в расширении сферы действия конкурентных рыночных начал.

По своей сути неоконсервативное течение близко к взглядам Ф. Хайека и Л. Мизеса. От либертаризма его отличают прагматичность, стремление выработать конкретные рекомендации для корректировки государственной политики. Он синтезировал принципы либерализма (рынок, конкуренция, свободное предпринимательство и др.) с традиционными ценностями консерватизма (семья культура, религия, мораль, порядок и пр.).

В экономике был сделан упор на развертывание предпринимательской инициативы и широкую конкуренцию, резкое снижение налогов с целью высвобождения сил свободного рынка.

Наряду с ограничением своего участия в регулировании экономики государство активно способствовало обновлению основных фондов производства, совершенствованию структуры капиталовложений, усилению финансирования перспективных отраслей, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).

Неоконсерватизм доказал свою способность осуществлять весьма радикальные преобразования, умело используя традиции прошлого . Под его воздействием сформировалась динамичная модель общественного развития, ориентированная на уверенную в себе личность. Она основывается на саморегуляции и весьма устойчива к социальным катаклизмам. Такая модель отвечает потребностям перехода стран Запада от индустриального общества к постиндустриальному.

Реформы, осуществленные американскими неоконсерваторами в 1980-е гг., во многом предопределили высокие темпы экономического и научно-технического развития Соединенных Штатов в 1990-е гг. Беспрецедентный экономический подъем минувшего десятилетия позволил этой стране прирастить ВВП в параметрах, равных суммарному ВВП таких развитых государств, как Германия и Япония.

В области международных отношений неоконсерватизм эволюционировал к более широким и реалистичным позициям. Усилившиеся в нем к середине 1980-х гг. прагматические тенденции проявились в учете реалий взаимосвязанного и взаимозависимого мира, отказе от восприятия СССР и России как врагов, в готовности к установлению партнерских отношений с ними.

В связи с возрастанием в современном обществе роли знаний и информации неоконсерваторы ориентируются главным образом на проблемы образования, культуры и качества жизни. Культура и духовность рассматриваются как базовые ценности для освоения новых технологий, сохранения природы.

При очевидных достижениях в экономической сфере неоконсерватизм не смог выработать адекватные подходы к решению ряда ключевых проблем перехода от индустриализма к постиндустриализму:

Ø углубляется социальная дифференциация в странах Запада, потенциально чреватая конфликтами;

Ø увеличивается разрыв в уровнях жизни Севера и Юга, который сдерживает развитие международного разделения труда и расширение рынков наукоемкой продукции.

Война с международным терроризмом интерпретировалась неоконсервативными экспертами как своего рода возрождение борьбы двух различных систем политических ценностей и принципов, участие в которой является исторической миссией США. В этой войне виделся также дополнительный шанс для проведения более активной политики по созданию нового миропорядка.

Неоконсерваторы позиционируют себя как приверженцы демократического глобализма, согласно которому распространение демократии является универсальным средством обеспечения безопасности Соединенных Штатов и всего мира. Их позиция зиждется на спорном тезисе о том, что государства с демократическим устройством не воюют друг с другом из-за приверженности общим ценностям и политическим принципам. Демократический глобализм в американской версии имеет не только моральное, но и геополитическое измерение - создание американоцентричного миропорядка, установление контроля над источниками сырья и путями их транспортировки.

В последние годы, особенно под влиянием фиаско в Ираке, внешнеполитический курс США, во многом основывающийся на неоконсервативных ценностях, стал объектом критики со стороны ряда влиятельных представителей политического и интеллектуального сообщества как внутри страны, так и за рубежом. Оппонентами неоконсервативного силового унилатеризма выступают одновременно сторонники умеренного консерватизма во внешней политике и эксперты либерального толка.

В обозримом будущем неоконсерватизм останется влиятельным идейно-политическим течением в странах Запада, возможно, в сочетании с либерально-социалистическими ценностями (права и свободы человека, демократия, социальная защита). От американских неоконсерваторов вряд ли следует ожидать кардинального пересмотра жесткой установки на создание международно-политических условий, гарантирующих господствующее положение единственной сверхдержавы в формирующемся миропорядке.

Вышеизложенное позволяет сделать следующие обобщения:

1. Консерватизм , возникнув в конце XVIII в. как реакция на революции, ориентировался не на восстановление низвергнутых ими порядков, а на радикальные преобразования с опорой на традиции прошлого, на реформы, предотвращающие социальные катаклизмы.

2. При идейно-политическом доминировании неоконсерватизма произошла смена утратившей эффективность кейнсианской модели развития экономики и социальной сферы динамичной моделью, отвечавшей потребностям перехода от индустриального общества к постиндустриальному. Эта модель основывается на саморегуляции и обладает относительно высокой степенью устойчивости к социальным катаклизмам.

3. Примером экономического динамизма, сочетавшегося с внешнеполитической и военно-политической жесткостью, неоконсерватизм ускорил размывание устоев социализма. Во второй половине 1980-х гг. неоконсерваторы предприняли ряд конкретных шагов для утверждения в международных отношениях нового политического мышления.

4. С преодолением раскола мира на противоположные общественные системы неоконсервативная модель с ее отлаженным механизмом сочетания частной инициативы и общественного регулирования имеет общечеловеческое значение. Она дает ориентиры России, которые помогли бы ей занять достойное место в постиндустриальном мире.

5. В начале XXI в. внешнеполитический курс США, формируемый под влиянием неоконсерватизма и вильсонианского либерального универсализма, превратился в политику глобальных воздействий по созданию американоцентричного мироустройства. Приоритетной задачей этого курса стало распространение демократии силовыми методами, вызывающее негативизм со стороны мусульманского мира и критику влиятельных представителей политико-академического сообщества.

Таким образом, современный консерватизм представляет собой совокупность ориентаций и приоритетов в политической, экономической, социальной и духовной сферах. Представляется сложным определение границ основных направлений консерватизма. Очевидно, что различия между этими направлениями коренятся не столько в исходных установках, сколько в акцентировании тех или иных аспектов жизни общества.

Литература

Алексеева Т.А. Современные политические теории. М.: РОССПЭН, 2007.

Берк Э. Размышления о революции во Франции. М.: Рудомино, 1993.

Блинов В.В. Политико-психологический подход к изучению консерватизма: обоснование и структура анализа // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12. Политические науки. 2007. № 1.

Бъюкенен П.Дж. Правые и не-правые. Как неоконсерваторы заставили нас забыть о рейгановской революции и повлияли на президента Буша. Пер. с англ. М.: Аст, 2006.

Галкин А.А. Консерватизм в прошлом, настоящем и будущем / Размышления о политике и политической науке. М.: Оверлей, 2004.

Громовик В.Г. Консервативная идеология в современном мире. М.: РИД ИСПИ РАН, 2005. Глава 1.

Консерватизм в России и мире. В 3 ч. / Под ред. А.Ю. Минакова. Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004.

Малинова О.Ю. Исследуя феномен консерватизма // Полис. 2003. № 3.

Мангейм К. Консервативная мысль // Мангейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юристъ, 1994.

Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. Пер. с франц. М.: РОССПЭН, 1997.

Неоконсерватизм // Новая философская энциклопедия. В 4 т. М.: Мысль, 2001. Т. 3.

Рахшимир П.Ю. Консерватизм и либерализм: метаморфозы консенсуса // Полис. 2005. №5.

Фридман М. Капитализм и свобода. М.: Новое издательство, 2007.

Хайек Ф. Дорога к рабству. М.: Новое издательство, 2005.

Честнейший Н.В. Консерватизм и либерализм: тождество и различие // Полис. 2006. № 4.

Первые зачатки консерватизма появились во Франции в ответ на буржуазную революцию. Тогда суть консерватизма была другой, нежели той, какой она известна сейчас.

Позже В Англии и Америке она предстала в знакомой всем сущности с характерными признаками – сохранении традиций и устоев общества.

Кратко и понятно о сущности консерватизма

Консерватизм – это политические взгляды людей, деятельность которых направлена на стремление сохранить традиционные общественные устои жизни, ценности, установленный порядок.

Приверженцев консерватизма в современном мире сравнивают с борцами против попыток изменения революционным способом ситуации в государстве.

Сравнительная характеристика представителей консерватизма, либерализма и социализма показана в таблице.

Основные черты консерватизма:

недопущение вмешательства простых людей в политику государства;

большая роль церкви и семьи в обществе;

редкое проведение реформ;

высокая враждебность к революционным и радикальным взглядам;

уверенность, что в обществе главное – это сохранение порядка и классовости любыми способами, даже с привлечением армии;

Для достижения целей консерваторы использует старые, поверенные многими десятилетиями и даже столетиями методы:

удержание любыми способами власти в своих руках, если потребуется с применением военного вмешательства;

метод, при котором в государстве практически не принимаются новые реформы.

Неоконсерватизм

Неоконсерватизм сочетает признаки консерватизма и либерализма.

Характеристика неоконсерваторов включает:

неохотное признание демократии, так как в современном мире другой альтернативы нет;

признание двойственности человеческой природы – агностицизм;

государство считает, что не должно экономически и социально поддерживать граждан, которые сами могут заработать;

культурные и моральные нормы преобладают над социальными, экономическими и политическими.

Направление на неоконсерватизм было предпринято Западом в 60 - 70-х годах прошлого века, когда был расцвет феминистического и радикального движения среди молодежи.

Ультраконсерватизм

Сторонники этого движения крайне отрицательно относятся к любым изменениям принятого и установленного порядка во всех сферах и группах общества: в политике, семье, религиозной жизни.

Ультраконсерваторы абсолютно уверены, что новые законы и реформы никогда не смогут изменить государство в лучшую сторону.

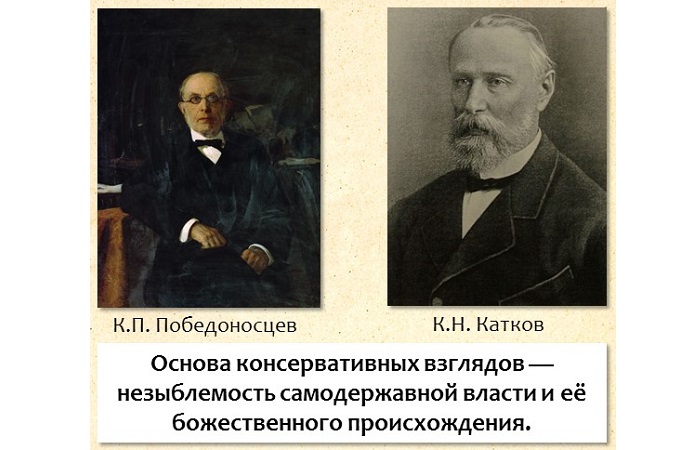

Консерватизм в России в XIX веке

В России консерватизм получил широкое распространение в 19 веке. Зародился как славянофильство, затем приобрел религиозные и этические черты.

Российская история XIX века была полна событиями радикального и революционного характера: восстание декабристов, покушения на царя и высокопоставленных чиновников, отмена крепостного права, движения за предоставление больших прав народу.

Такие народные настроения привели к более консерваторским взглядам в правительственных кругах, чтобы взять контроль над населением.

Государственная политика основывалась на сохранении самобытности России. Особое внимание уделялось религиозному учению, укреплению самодержавия, сохранению исконно-русских устоев. Авторы консерваторских философских работ поддерживали такие взгляды.

Самыми известными представителями российского консерватизма XIX века были: Самарин, Хомяков, Киреевский, Аксаков.

Представители консервативной мысли XIX века

Список имен консерваторов берет свое начало еще в 18 веке, однако наибольшее распространение идеология получила в 19 веке.

В начале идея зародилась после революции во Франции, после стала распространяться по всей Европе, в том числе и в России. В середине 19 века добралась до Америки.

Самыми известными представителями идеологии консерватизма были:

Во Франции - Жозеф де Местр и Луи Габриэль Амбруаз Бональд (совместно с английским философом Эдмундом Беркем считаются основоположниками консерватизма).

В Великобритании – Эдмунд Берк, Роберт Пиль, Бенджамин Дизраэли.

В Германии – Отто фон Бисмарк.

В России — М. Н. Катков, К. П. Победоносцев, Н. Я. Данилевский, А. А. Фет, Ф. М. Достоевский.

Современный этап развития консерватизма

Стремление к консервативности, несмотря на преобладание в обществе толерантности и демократии, существует и в современном мире.

Современный консерватизм подразделяется на три течения:

Не все современные страны имеют основной идеологией консервативные политические взгляды. Однако статистика показывает, что практически во всех странах мира есть консервативные политические партии или государственные мероприятия, посвященные консервативной идеологии.

Консерватизм в странах мира

Направления консерватизма имеют свою обособленную историю практически в каждой стране планеты. Цели и методы консервативной политики каждый страны отличаются.

В современном мире консерватизм подразумевает наличие монархии в стране. Консервативные партии и монархические семьи смогли сохранить: Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Люксембург, Япония и многие другие.

Партии, наполовину имеющие признаки консерватизма, христианские взгляды, есть в Австралии, Италии, Германии, Японии, Новой Зеландии, США.

В Ирландии, Португалии и Канаде есть социально-консервативные партии.

Политолог и ученый Клаус фон Байме разработал свой метод, по которому классифицировал все партии мира и истории. После чего обнаружил, что нет ни одной партии на планете, которую можно было бы полностью считать консервативной.

Читайте также: