Камчатский край история кратко

Обновлено: 25.06.2024

Прекрасная и загадочная земля Камчатского полуострова имеет более чем богатую историю. В древние времена знакомые очертания этих мест выглядели совсем не так, как в наше время. На месте Беренгивого пролива раньше находился участок суши, соединяющий северо-запад Америки с северо-востоком Азии. Полуостров отсоединился от материка 10 тысяч лет назад. Причиной этому послужило потепление климата на планете, таяние ледников, и как следствие – отсоединение Азии от Америки.

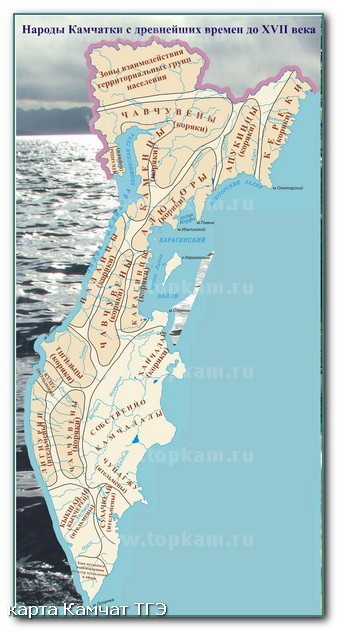

Считается, что древними поселенцами Камчатки были чукчи, коряки и ительмены.

История открытия Камчатки русскими учеными-мореплавателями

В одной их живописнейших бухт Камчатки, на берегах Авачинской губы, расположен знаменитый город Петропавловск-Камчатский. Это место впервые было обнаружено русскими казаками в 1703 году. Незадолго до этого события, в 1697 году, Камчатка была официально присоединена к России Владимиром Атласовым.

История развития Камчатки в XVIII – XIX вв.

Долгое время селение, возникшее на берегу Авачинской губы, не развивалось. Его время от времени посещали разные суда.

В апреле 1772 года был издан указ о самостоятельном управлении Камчаткой и был назначен командир Камчатки — премьер-майор Магнус Карл фон Бем.

В 1779—1799 годы командиром Камчатки и комендантом Петропавловской гавани был Василий Иванович Шмалев. Им было построено здесь шесть батарей. Ему довелось встречать и провожать корабли таких великих мореплавателей как Д. Кук, Ж.-Ф. Лаперуз и Г. А. Сарычев.

С началом XIX века закончилась первая страница освоения и изучения Камчатки.

9 апреля 1812 года было утверждено новое положение о Камчатке. Им определялось пребывание начальника Камчатки в Петропавловской гавани, и теперь он подчинялся сибирскому генерал-губернатору. Петропавловская гавань становилась административным центром Камчатки.

В 1822 году поселение на берегу Авачинской губы было возведено в ранг российских городов под названием Петропавловский порт.

2 декабря 1849 год вновь образована Камчатская область во главе с губернатором В.С. Завойко и Петропавловский порт стал главным портом на Тихом океане.

В феврале 1850 года первым камчатским военным губернатором и командиром Петропавловского порта был назначен капитан I ранга Василий Степанович Завойко.

Героическая оборона Петропавловского порта во время Крымской войны (1853—1856)

Оборона Петропавловского порта от нападения англо-французской эскадры в 1854 году — одна из самых ярких страниц истории города.

В планах Англии и Франции во время Крымской войны (1853—1856) определенное место занимали дальневосточные окраины России, в первую очередь Петропавловский порт — ее главная военно-морская база на Тихом океане. С объявлением войны летом 1854 года шесть военных кораблей англо-французской эскадры двинулись к Петропавловскому порту.

Зная о возможном нападении на город, губернатор В. С. Завойко принимал меры к организации обороны. Но гарнизон располагал малыми силами и слабым вооружением. По штату на январь 1854 года он должен был иметь 1277 человек. Однако такого количества личного состава никогда не было. Оружие было старых образцов. Матросы и солдаты имели гладкоствольные ружья. Было несколько пушек.

К моменту прихода вражеской эскадры численность гарнизона составляла всего 988 человек. Силы противника превосходили в несколько раз: они насчитывали 2140 членов экипажей и 500 солдат морской пехоты, вооруженных дальнобойными штуцерами; эскадра имела на вооружении 212 новейших пушек и бомбических орудий.

17 августа 1854 года англо-французская эскадра вошла в Авачинскую губу. Началась героическая оборона города.

24 августа состоялось генеральное сражение. Десант из 700 человек стал обходить батарею и подниматься на Никольскую сопку, с которой был прямой выход на город. В. С. Завойко, собрав около 300 воинов, направил их на отражение атаки. Таким образом, Никольская сопка стала главной ареной боя и вместила такое количество людей, какого она еще не видела. Не выдержав напора русских бойцов, противник бежал. Подобрав остатки десанта, вражеские корабли отступили, а 27 августа покинули Авачинскую губу.

Победителей и побежденных похоронили у подножия Никольской сопки.

Камчатка в ХХ веке

С окончанием Крымской войны главным русским портом на Дальнем Востоке стал Николаевск-на-Амуре, затем, с 1871 года, — Владивосток. Камчатка из области в 1856 году была преобразована в округ с подчинением Приморской области. Более чем на полвека кипучая жизнь на полуострове затихла.

После русско-японской войны (1904—1905) царское правительство вновь обратило внимание на Камчатку и в 1909 году Камчатке возвращен административный статус самостоятельной области.

10 ноября 1922 года в области установлена Советская власть в лице Облнарревкома, а территория переименована в Камчатскую губернию.

В 1923 году город наконец заимел свой герб, который был утвержден царем Николаем II 26 апреля 1913 года. 16 декабря 1993 года постановлением главы администрации Петропавловска-Камчатского исторический герб города был восстановлен.

С 1 января 1926 года Камчатский округ, состоящий из 8 районов, входит в Дальневосточный край.

10 декабря 1930 года постановлением ВЦИК РСФСР образованы округа: Корякский и Чукотский.

Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР 22 ноября 1932 года Камчатская губерния (округ) реорганизована в Камчатскую область в составе Дальневосточного края.

В октябре 1938 года Камчатская область, после очередного административно-территориального деления, вошла в состав Хабаровского края с 13 районами, Корякским и Чукотским национальными округами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 января 1956 года Камчатская область вместе с Корякским округом выделена из состава Хабаровского края как самостоятельное административное образование РСФСР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июля 1967 года Камчатская область награждена Орденом В.И. Ленина.

16 октября 1968 года образован город Вилючинск путём слияния рабочих посёлков Рыбачий (база атомных подводных лодок), Приморский (береговые части обеспечения Тихоокеанского флота) и Сельдевая (судоремонтный завод Военно-Морского флота). Название получил от имени соседствующего вулкана — Вилючинского. Сами посёлки получили статус микрорайонов.

Современная история Камчатки

23 октября 2005 был проведён референдум по объединению Камчатской области и Корякского автономного округа. Население поддержало объединение регионов.

1 июля 2007 года образован Камчатский край, в составе края создана административно-территориальная единица с особым статусом — Корякский округ. Административный центр Камчатского края – город Петропавловск-Камчатский.

В 2016 году в Петропавловске-Камчатском установлена стела Города воинской славы.

Камчатский край - один из субъектов Российской Федерации, который находится на крайнем востоке России. Население Камчатки составляет 311 000 человек и это довольно мало. Ее административным центром является город Петропавловск-Камчатский, который населяют 180 000 человек, из которых 80% являются русскими. Камчатку населяют множество коренных, но не многочисленных народов, которые имеют очень интересную культуру и историю, о которой мы сегодня и поговорим.

Досуг местных племен до прихода русских на Камчатку

Они все еще употребляли орудия из камня, кости, рога и дерева; средствами передвижения служили долбленые лодки, собачьи упряжки, скользящие лыжи, а на охоте чаще всего использовались снегоступы. Основным занятием ительменов было рыболовство, охота на сухопутных и морских животных, а также собирательство.

В составе Российской империи

Но в конце XVII века на Камчатку приходят русские. Они стали исследовать эти земли и основывать здесь поселения. Это коренному населению не понравилось - ительмены оказывали яростное сопротивление русским: они убили несколько экспедиционных отрядов и устраивали набеги на поселения. А когда русские приходили им мстить, то ительмены убивали своих жен и детей, чтобы они не попали в руки к захватчикам, а потом сами бросались в яростную схватку.

Но, разумеется, что небольшой и, по сути, неразвитый дикий народ не смог противостоять русским чужеземцам, потому к середине XVIII века Камчатский полуостров был полностью освоен Российской империей. Тогда же был заложен Петропавловск-Камчатский. С собой русские принесли много чего интересного, что заинтересовало местных жителей, например бумагу, валенки, огнестрельное оружие. Именно они прозвали жителей Камчатки ительменами, что означает "живущий здесь" и дали помимо этого еще один термин - "камчадалы". С собой русские принесли православную веру, которая заменила привычный многим ительменам шаманизм.

Также тогда Камчатка получила свое название из-за одной одноименной реки, которую в свою очередь назвали в честь одного из землепроходцев Ивана Камчатого. На Камчатку стали заселяться разные народы, но все же преимущественно русские, из-за чего многие ительмены ассимилировались, что привело к уменьшению численности представителей коренного населения Камчатки. То есть, если раньше коренных жителей насчитывалось около 17 000 человек, то в XIX веке их уже было 3000.

В Российской империи Камчатка была областью и имела территорию значительно большую, чем сегодня. Но потом в России начинается гражданская война и Камчатка оказывается под большевиками, те создают там свою Камчатскую губернию, но в последние годы войны полуостров берут белые и оказывают там одно из своих последних сопротивлений.

В составе СССР и РФ

В итоге Камчатка теперь часть не Российской империи или республики, а Советского Союза и входит она в РСФСР. Тогда-то Петропавловск-Камчатский и получил свое современное название (ранее Петропавловский Порт). А в 1932 году была образована Камчатская область, которая, в свою очередь, входила в состав Хабаровского края. Но уже через два года к Камчатской области присоединили Корякский и Чукотский национальные округа. А уже в 1956 году Камчатская область стала самостоятельной административной единицей, а на ее территории находился Корякский автономный округ.

На Камчатку в это время приезжало очень много людей и оставались здесь жить. Именно при СССР население полуострова росло невероятными темпами. Многие приезжали сюда сами, а некоторые были сосланы в лагеря, многие из которых находились в соседской Магаданской области. И уже после лагерей некоторые люди перебирались жить на Камчатку, на которой, кстати, не было ни одного лагеря ГУЛАГ.

Хотелось бы также добавить, несмотря на то, что заселение Камчатки - это хорошо, от этого пострадали коренные жители. Например, Корякский автономный округ, казалось бы предназначен он для коряков и еще некоторых северных коренных народов, но вышло так, что они здесь меньшинство. Хотя это весьма маленький народ и большинством он бы не стал. Но проблема в том, что единственным официальным языком в автономии был русский. Повезло еще хотя бы в том, что корякский язык учили в школах, потому что ительменский язык никак не преподавали.

В глубочайшей древности очертания Чукотки и Камчатки не были такими, как в наше время. На месте Берингова пролива существовала суша, соединявшая северо-восток Азии с северо-западом Америки. Этим путем примерно 25—40 тысяч лет назад через северо-восток Азии в Западное полушарие проник человек.

Люди, приходившие с территорий, расположенных южнее северо-восточной Азии, селились на побережье Охотского моря, на Чукотке, переходили на Аляску. Часть древних охотников и рыболовов оседала на Камчатке. Наиболее древние следы пребывания человека эпохи верхнего палеолита на нашем полуострове обнаружены археологами в 18 километрах от поселка Козыревска на Ушковском озере. Пока это — одно из немногих на Дальнем Востоке становищ столь древнего возраста: оно существовало 13—14 тысяч лет назад, а возможно, и раньше.

Ученые полагают, что эта древняя камчатская культура распространялась в сторону Америки, связывая древние культуры Старого и Нового Света.

10 тысяч лет назад после стаивания ледникового покрова Северный Ледовитый и Тихий океаны соединились, сухопутная связь Азии с Америкой прервалась, климат потеплел. С материком полуостров Камчатка соединялся теперь только узким перешейком.

Во второй половине 1 тысячелетия до нашей эры у жителей Камчатки появились шлифованные топоры, тонко обработанные наконечники копий и стрел. К этому времени (эпоха неолита) относятся стоянки, обнаруженные в южной части полуострова — в Петропавловске, в Сероглазке, на юго-западном склоне Мишенной сопки, на берегах Авачинской губы, на левом берегу реки Авачи напротив города Елизова, а в средней части Камчатки — возле города Ключи и на берегу того же Ушковского озера. Там было раскопано огромное жилище диаметром более 10 метров. На берегу бухты Тарья Авачинской губы и в других местах находили изготовленные из камня фигурки человека и животных.

В конце 1 тысячелетия до нашей эры происходило оформление различных типов хозяйства: в центральной Камчатке у предков ительменов преобладало рыболовство, в северной части Камчатки у предков кочевых коряков — охота на дикого оленя, а у предков оседлых коряков — морской зверобойный промысел и рыболовство.

В начале нашей эры предки южных ительменов обитали по берегам рек и озер юга Камчатки. Предки северных ительменов селились по берегам реки Камчатки. Севернее жили предки коряков.

Жизнь и быт коренных народов Камчатки

Со временем на территории Камчатки появились алеуты (на Командорских островах) и эвены.

По внешнему виду ительмены, коряки и чукчи сходны между собой, но условия их жизни, хозяйственные занятия и культуры не одинаковы. Больше близости у коряков с чукчами. Ительмены же более отличны от них, и ительменский язык иного происхождения, чем язык коряков и чукчей.

История открытия Камчатки русскими мореплавателями

Город Петропавловск-Камчатский расположен он на берегах Авачинской губы — одной из живописнейших бухт не только Камчатки, но и мира.

Авачинская губа была открыта русскими казаками во главе с Родионом Преснецовым в 1703 году — вскоре после присоединения Владимиром Атласовым Камчатки к России, которое произошло в 1697 году.

Русское правительство не было удовлетворено итогами экспедиции, которая продолжалась до 1730 года, и 17 апреля 1732 года был принят указ о снаряжении еще одной Камчатской экспедиции, и ее руководителем был снова назначен В. Беринг.

День прибытия командора В. Беринга в губу — 17 октября 1740 года (по новому стилю) — принято считать днем рождения города.

Несмотря на трагедию, экспедиция свои задачи выполнила, что имело большое значение для развития русского мореплавания в XVIII и XIX веках.

История развития Камчатки в XVIII – XIX вв.

Долгое время селение, возникшее на берегу Авачинской губы, не развивалось. Его время от времени посещали разные суда.

В апреле 1772 года был издан указ о самостоятельном управлении Камчаткой и был назначен командир Камчатки — премьер-майор Магнус Карл фон Бем, который 15 октября 1773 года приступил к исполнению своих обязанностей.

В 1779—1799 годы командиром Камчатки и комендантом Петропавловской гавани был Василий Иванович Шмалев. Им было построено здесь шесть батарей. Ему довелось встречать и провожать корабли таких великих мореплавателей как Д. Кук, Ж.-Ф. Лаперуз и Г. А. Сарычев.

С началом XIX века закончилась первая страница освоения и изучения Камчатки. События, свидетелями которых был наш город в тот период, ставят его в один ряд с историческими местами, связанными со значительными географическими открытиями в мире. Это сумели высоко оценить наши предшественники, которые воздвигли памятники В. Берингу, Ж.-Ф. Лаперузу, Ч. Кларку, а также наши современники, назвавшие именами И. Ф. Елагина, А. И. Чирикова, Г. Стеллера, С. П. Крашенинникова и В. Беринга улицы города.

Благодаря своему удобному положению Авачинская губа стала базой русских кругосветных и полукругосветных плаваний, которые оказали значительное влияние на развитие Камчатки. Свыше 30 раз заходили в XIX веке в порт суда во время кругосветных плаваний, корабли почти всех известных мореплавателей бросали здесь якоря.

9 апреля 1822 года было утверждено новое положение о Камчатке. Им определялось пребывание начальника Камчатки в Петропавловской гавани, и теперь он подчинялся сибирскому генерал-губернатору. Петропавловская гавань становилась административным центром Камчатки.

Первым начальником Камчатки и Петропавловской гавани (1817—1822) стал капитан I ранга Петр Иванович Рикорд (впоследствии адмирал).

В 1822 году поселение на берегу Авачинской губы было возведено в ранг российских городов под названием Петропавловский порт.

Постепенно город рос. В 1830 году по сравнению с 1804 годом число жителей увеличилось более чем в пять раз и насчитывало около 1000 человек.

В 1849 году Камчатку посетил Н. Н. Муравьев, назначенный в 1847 году генерал-губернатором Восточной Сибири. По его предложению о перенесении Охотского порта в Петропавловский 2 декабря 1849 года последовал указ об образовании самостоятельной Камчатской области. В соответствии с этим указом Петропавловский порт становился главным портом на Тихом океане.

В феврале 1850 года первым камчатским военным губернатором и командиром Петропавловского порта был назначен капитан I ранга Василий Степанович Завойко.

Героическая оборона Петропавловского порта во время Крымской войны (1853—1856)

Оборона Петропавловского порта от нападения англо-французской эскадры в 1854 году — одна из самых ярких страниц истории города.

Зная о возможном нападении на город, губернатор В. С. Завойко принимал меры к организации обороны. Но гарнизон располагал малыми силами и слабым вооружением. По штату на январь 1854 года он должен был иметь 1277 человек. Однако такого количества личного состава никогда не было. Оружие было старых образцов. Матросы и солдаты имели гладкоствольные ружья. Было несколько пушек.

Началось всеобщее обучение. Изо дня в день, от зари до зари кипела работа. Общими усилиями было построено семь батарей, насчитывавших 68 пушек.

К моменту прихода вражеской эскадры численность гарнизона составляла всего 988 человек. В это число входили 18 русских добровольцев и 36 охотников-камчадалов. Силы противника превосходили в несколько раз: они насчитывали 2140 членов экипажей и 500 солдат морской пехоты, вооруженных дальнобойными штуцерами; эскадра имела на вооружении 212 новейших пушек и бомбических орудий.

17 августа 1854 года англо-французская эскадра вошла в Авачинскую губу. Началась героическая оборона города.

24 августа состоялось генеральное сражение. Десант из 700 человек стал обходить батарею и подниматься на Никольскую сопку, с которой был прямой выход на город. В. С. Завойко, собрав около 300 воинов, направил их на отражение атаки. Таким образом, Никольская сопка стала главной ареной боя и вместила такое количество людей, какого она еще не видела. На вершине стороны сошлись и схватились в рукопашную. Не выдержав напора русских бойцов, противник бежал. Подобрав остатки десанта, вражеские корабли отступили, а 27 августа покинули Авачинскую губу.

Победителей и побежденных похоронили у подножия Никольской сопки.

Камчатка в начале ХХ века

С окончанием Крымской войны главным русским портом на Дальнем Востоке стал Николаевск-на-Амуре, затем, с 1871 года, — Владивосток. Камчатка из области в 1856 году была преобразована в округ с подчинением Приморской области. Более чем на полвека кипучая жизнь на полуострове затихла.

После русско-японской войны (1904—1905) царское правительство вновь обратило внимание на Камчатку.

18 июня 1912 года губернатором Камчатки назначили дворянина Николая Владимировича Мономахова. Это был последний дореволюционный губернатор Камчатки.

Наконец город заимел свой герб, который был утвержден царем Николаем II 26 апреля 1913 года. 16 декабря 1993 года постановлением главы администрации Петропавловска-Камчатского исторический герб города был восстановлен.

С современной точки зрения, предреволюционный Петропавловск стал более или менее походить на обыкновенный провинциальный городок.

Жителями Петропавловска были в основном коммерсанты, оставившие службу мелкие чиновники и служащие различных учреждений.

- Пирагис А. П. Петропавловск-камчатский. Улицы города рассказывают. Дальневосточное книжное издательство, Петропавловск-Камчатски, 2000 г.

Использование всех материалов сайта возможно только с разрешения Администрации Топкам.ру , с обязательной ссылкой на страницу портала ©

Русское государство конца XVII века стремительно расширяло свои границы. Его растущая мощь требовала объединения старых и новых территорий в единый организм. Страна усиливала движение на Восток — сюда, в малоизведанные земли, переселялись беглые крестьяне, стекались отряды казаков, ищущих новые источники ясака — налога в виде пушнины.

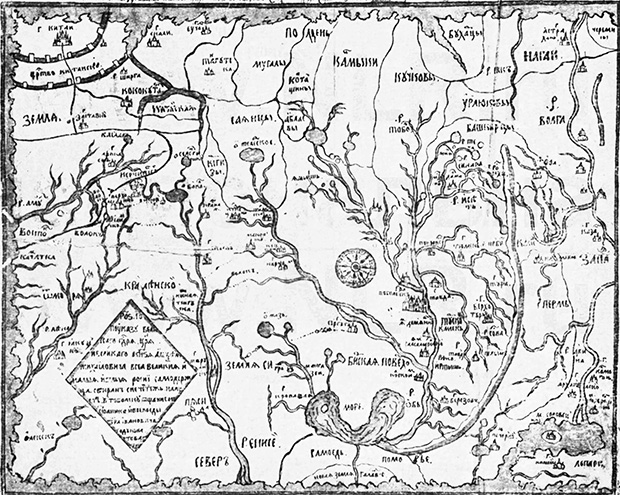

Карта Сибири Петра Годунова, 1667 год

След первого русского, побывавшего на Камчатке, бесследно стерся, оставив, помимо упоминания на первой карте Сибири, кучу догадок и предположений. Но все же первым человеком, побывавшим на полуострове, считают приказчика богатого московского купца, холмогорца Федота Попова. Опытный помор помог Семену Дежневу снарядить деревянные суда (кочи) и отправился вместе с ним в промысловую экспедицию, которая навсегда прославила их подвиг в истории.

Поморский след

Дежнев в Чукотском море

Тем не менее первые подробные письменные сведения о Камчатке достались нам от Владимира Атласова — незаурядного казака с несгибаемой волей. Он услышал об этих местах от якутского казака Луки Морозко, которому ранее удалось добраться до реки Тигиль. Атласов решил организовать экспедицию на Камчатку, при этом официального разрешения на эту авантюру он так и не получил — местный воевода дал ему лишь свое устное согласие.

Камчатский Ермак

В 1697 году Атласов покинул Анадырский острог и на оленях направился вглубь неизведанных земель. Перевалив через Корякское нагорье, его отряд встал на реке Пенжине, где было решено разделиться. Половина людей под предводительством Луки Морозко отправилась на Тихий океан, или как тогда называли Восточное море, другая — задумала подняться до устья реки и повернуть на юг, вдоль побережья. Обойдя северную часть полуострова с обеих сторон, казаки должны были встретиться на реке Тигиль.

Тем не менее однажды экспедиция все же едва не оказалась под угрозой из-за предательства ясашных юкагиров (они помогали казакам собирать налог, однако также облагались им), сопровождавших Атласова, — во время стычки с местным населением, отказавшимся платить налог, они внезапно встали на сторону коряков, убили троих русских и ранили еще 15 человек.

Восстание удалось подавить, и казаки решили продолжать путь. Атласов продвинулся вглубь Камчатки и встал на реке Иче, где основывал острожек. Там же он встретился с пленником камчадалов Денбеем — первым японцем, попавшим в Россию. Казаки забрали его с собой, а позже отправили через Якутск в Москву. Петр I лично познакомился с Денбеем — так русские узнали об устройстве, нравах и порядке далеких земель Нифонского царства. После этой встречи по указу царя были открыты первые в стране школы японского языка.

Читайте также: