История создания метро кратко

Обновлено: 25.06.2024

В то время железная дорога уже пользовалась большим успехом, в связи с этим предложение одного лондонского адвоката о строительстве подземной городской железной дороги нашло сторонников. Спустя четыре года был построен первый участок метрополитена, он пролегал от станции Бишопс-роуд до Фаррингдон-роуд . В тот момент метро Лондона было способно перевозить в день до 40 000 пассажиров, а к 1880 году оно перевозило 40 млн пассажиров в год.

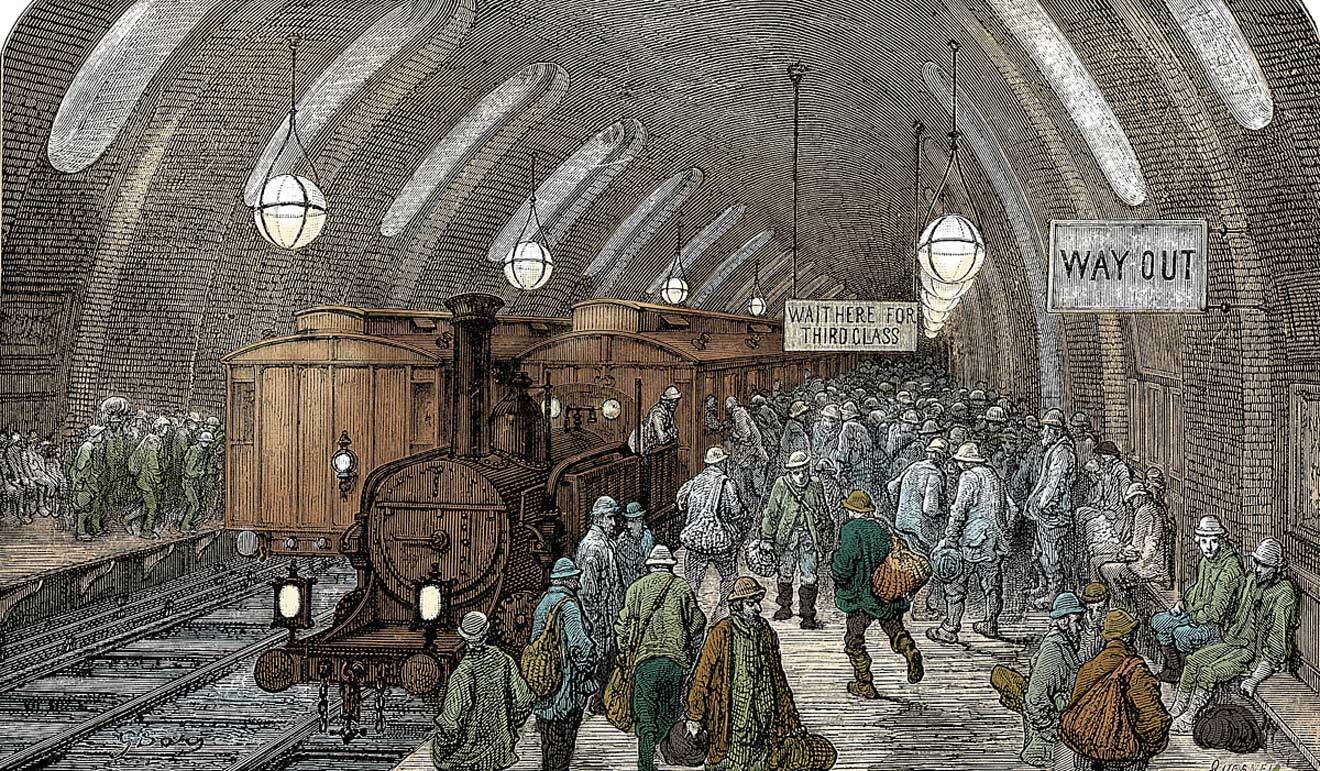

Тем не менее, в первом метро перевозку людей осуществляли паровозы, после которых в туннеле оставалось много дыма. Это делало поездки вредными и не приятными. В 1890 году была произведена электрификация метро, технология, которая впоследствии распространилась на другие города по всему миру.

Линия M1 (Будапештский метрополитен) стала первой электрической линией метро в континентальной Европе. Она доставляла пассажиров из центра города в парк. Интересно, что метро решили построить не из-за растущего движения, а для того, чтобы сохранить ландшафт исторического проспекта Андраши.

Линия М1 была построена в рекордные сроки – всего за 21 месяц; строительство включало 2000 рабочих и использование самых современных технологий того времени. Линия открылась 2 мая 1896 года и функционирует до сих пор. В 1970-х годах была произведена реконструкция. Линия М1 была внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с проспектом Андраши.

Начало постройки первого Лондонского метро

Первые предложения по строительству подземной железной дороги, которая связывала бы Сити с главными железнодорожными вокзалами появились в 30-х годах XIX века, но вопрос о строительстве метрополитена стал рассматриваться в первой половине 1850-х.

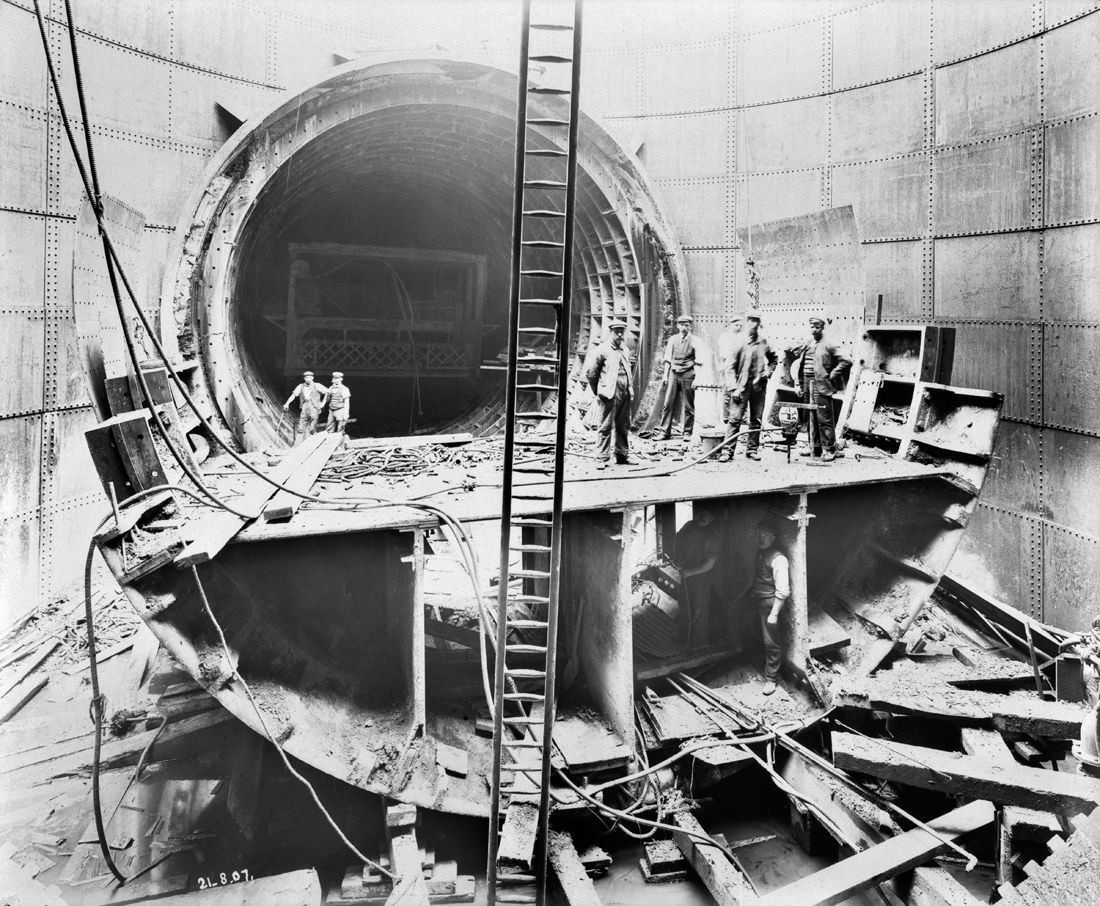

Следует отметить, что ещё 1818 г. французский инженер Марк Брюнель изобрёл проходческий щит, с его помощью в 1825—1843 гг. был построен туннель под Темзой - первый в мире тоннель, проложенный под водоёмом. Тем самым Брюнель продемонстрировал возможность строительства тоннелей и проложил путь развитию современного метро.

Нехватка бюджетных средств задержала начало строительство на несколько лет. Лондонский метрополитен в значительной степени обязан солиситору Лондонской городской корпорации Чарльзу Пирсону (Charles Pearson). Он поддерживал идею строительства подземной железной дороги в Лондоне на протяжении нескольких лет.

Пирсон выступал за снос антисанитарных трущоб и за строительство на их месте нового жилья для жителей окраин с обеспечением железнодорожной перевозки к местам их работы в центре города. В конце концов Пирсону удалось убедить Лондонскую городскую корпорацию помочь с финансированием проекта.

Работы, наконец, начались в феврале 1860 под руководством главного инженера Джона Фоулера. Сам Пирсон умер в 1862 году, так и не дождавшись открытия Лондонского метро.

Первая линия Лондонского метрополитена — Метрополитен рэйлуэй открылась 10 января 1863 года. Тогда Лондонский метрополитен насчитывал всего семь станций (Бишоупс Роуд (ныне Паддингтон), Эджвер-роуд, Бейкер-стрит, Портленд-роуд (ныне Грейт-Портленд-стрит), Гауэр-стрит (ныне Юстон-сквер), Кингс-Кросс (ныне Кингс-Кросс Сент-Панкрасс) и Фаррингдон-стрит (ныне Фаррингдон)).

Три года спустя, 10 января 1863 года, метро протяжённостью шесть километров было открыто для публики; в первый же год его услугами воспользовались почти десять миллионов пассажиров.

Стремительно расширялись и другие линии, что привело к тому, что в 1884 году была переполнена и линия Централ. Первые туннели были проложены с помощью обычных строительных методов, то есть открытым способом.

Второе в мире метро появится спустя 4 года после Лондонского, в Нью-Йорке, однако там оно на несколько десятилетий останется надземным. А вот вторая в мире подземка появится лишь в 1896 г., в Будапеште.

МЕТРОПОЛИТЕН, или метро, скоростной местный пассажирский железнодорожный транспорт, линии которого полностью или частично проложены в туннелях. Метрополитен обычно является основной системой общественного городского транспорта. Это транспорт местного значения, его поезда ходят чаще, расстояния между станциями меньше, чем на пригородных железных дорогах, и у него нет центрального вокзала. Благодаря отсутствию пересечений на одном уровне поезда метрополитена могут ходить с повышенной скоростью. В центральной части города линии метро прокладываются под землей, а в других районах – также в открытых выемках, на поверхности или на эстакадах.

После Второй мировой войны в связи с быстрой урбанизацией началось усиленное строительство и расширение метрополитена в крупных городах всех стран мира. В настоящее время крупные сети линий метрополитена общей протяженностью свыше 160 км имеются в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Токио и Москве. Насчитываются также пять сетей метро протяженностью более 80 км: в Чикаго, Сан-Франциско, Бостоне, Берлине и Гамбурге.

Технические средства.

Пути метрополитена аналогичны путям обычных железных дорог для вагонов на колесах с ребордами. На некоторых метрополитенах вместо стальных рельсов устроены продольные выемки в дорожном полотне, по которым вагоны катятся на пневматических шинах. В большинстве случаев каждая линия состоит из двух параллельных путей, но на участках с очень интенсивным движением нередко бывает три и четыре пути, что позволяет создать экспрессные линии.

Ток обычно подводится по третьему рельсу, с которого снимается скользящим контактом. На некоторых метрополитенах, например мадридском и римском, ток снимается с воздушного провода. Электричество не только приводит в действие тяговые двигатели поезда, но и обеспечивает освещение, отопление и вентиляцию вагонов.

Современная система сигнализации, централизации и блокировки, в принципе такая же, как и на железных дорогах, позволяет поездам двигаться с интервалами менее 1,5 мин. Современные вагоны большой вместимости рассчитаны на высокие скорости движения. Они изготовлены из легких и прочных материалов, быстрее ускоряются и лучше тормозятся. Благодаря применению железобетонных шпал и сварных рельсовых ниток длиной 0,4 км поезд движется более плавно и с меньшим шумом. Для автоматического управления маршрутами применяются компьютеры. На некоторых линиях предусматривается кондиционирование воздуха в поездах и на станциях.

История возникновения метро.

Первая в мире подземная железная дорога была построена в Лондоне, где на улицах было слишком тесно из-за гужевого транспорта. Эта линия протяженностью 6 км была открыта в 1863. Она частично финансировалась железнодорожными компаниями, которым недоставало доступа к центральным районам города. В первый же год эксплуатации она перевезла более 9 млн. пассажиров. Первая электрифицированная подземка была открыта в Лондоне в 1890. Лондонская сеть подземных линий постепенно расширялась, и к 1900 было электрифицировано более 177 км.

Первый в США метрополитен практического пользования, Тремонтстритская подземка, открылся в Бостоне в 1897. Его туннель протяженностью 2 км позволил освободить от трамваев самые людные улицы города.

МЕТРОПОЛИТЕНЫ МИРА

Ниже кратко описываются крупнейшие метрополитены мира по странам в порядке наибольшей протяженности линий.

Метрополитены США в высокой степени автоматизированы, снабжены системами сигнализации, централизации и блокировки, автоматическими поездными диспетчерами и по крайней мере частичной компьютеризацией управления.

Ньюйоркский метрополитен – самый большой в мире. Кроме города, он обслуживает четыре из пяти пригородов Нью-Йорка (Ричмонд в эту систему не входит). По нему проезжает почти 4 млн. пассажиров в средний рабочий день и почти 1,5 млрд. – в год. Протяженность его подземных линий составляет 216 км, 166 км линий проложены на эстакадах, в открытых выемках и на поверхности. Кроме механических мастерских и депо, метрополитен насчитывает 1030 км путей, из которых 715 км подземные, и 444 станции, из которых 265 – под землей.

Великобритания.

Протяженность линий лондонского метрополитена составляет более 435 км, а годовой объем перевозок превышает 700 млн. пассажиров. Этот метрополитен объединен с Британскими железными дорогами и дает возможность пассажирам пересаживаться на пригородные электропоезда. Благодаря большой глубине залегания лондонское метро во время Второй мировой войны служило бомбоубежищем.

Франция.

Парижское метро, которое многие считают самым эффективным в мире, по протяженности линий (253 км) уступает только нью-йоркскому и лондонскому. Оно объединено с Французскими национальными железными дорогами. Его новая радиальная линия, пересекающая весь город, самая быстрая в мире: средняя скорость на участке от Елисейских полей до станции Ла-Дефанс составляет 100 км/ч. Густая сеть метро превосходно покрывает основную часть столицы и отличается некоторыми особенностями, например двумя классами вагонов, специальными сиденьями для инвалидов, электронными картами, показывающими наиболее удобный маршрут, и резиновыми шинами колес. В год метро перевозит свыше 1 млрд. пассажиров.

Япония.

Токийское метро, открытое в 1927 и насчитывающее 200 км линий, – самое старое и большое в Японии. Будучи еще и самым загруженным в мире, оно перевозит свыше 2 млрд. пассажиров ежегодно. Японские метрополитены отличаются длинными подземными переходами, в которых размещены многочисленные рестораны и магазины. В 1990-х годах проводилось интенсивное расширение сетей метрополитена, обусловленное ростом населения в пригородных зонах крупных городов Японии.

Из шести метрополитенов бывшего Советского Союза все, кроме московского, вошли в строй после Второй мировой войны. Московский метрополитен открылся в 1935, протяженность его линий превышает 160 км, и он перевозит 5 млн. пассажиров в день, т.е. больше, чем какое-либо другое метро, кроме токийского. Станции метро, расположенные по большей части под землей, строятся по индивидуальным проектам из мрамора, алюминия и нержавеющей стали и нередко украшаются мозаикой и статуями.

Петербургское метро, такой же архитектуры, было открыто в 1955, полная длина его линий равна 64 км. Метрополитены меньшей протяженности были построены в Киеве (Украина, 1960), Тбилиси (Грузия, 1966), Баку (Азербайджан, 1967) и Харькове (Украина, 1974).

Германия.

Швеция.

Дания.

Испания.

Мадридское метро, открывшееся в 1919, с первоначальных 2,9 км постепенно выросло до 56 км. Теперь оно перевозит свыше 550 млн. пассажиров в год – более любого другого метро на европейском континенте, кроме московского и парижского. Линии сильно загруженного барселонского метро протяженностью 40 км почти полностью подземные.

Канада.

Монреальское метро на резиновых шинах, открывшееся в 1966, – самое современное в мире. Протяженность всех линий этого метро 25,95 км. Монреальское метро перевозит около 125 млн., торонтское – около 175 млн. пассажиров в год.

Мексика.

Метро в Мехико открылось в 1969. Его бесшумные вагоны на резиновых шинах каждый год перевозят более 500 млн. пассажиров. Все станции различаются орнаментальными мотивами, что облегчает ориентирование неграмотным пассажирам.

Норвегия.

Метро в Осло открылось в 1966. Протяженность его линий равна 39 км, почти все они на поверхности.

Италия.

Первая очередь 35-км миланского метро с его самыми современными вагонами и средствами управления открылась в 1964. Две из его линий почти на всем своем протяжении подземные. Римское метро с первоначальной протяженностью линий 10,9 км открылось в 1955.

Венгрия.

Протяженность линий будапештского метро, самого старого на европейском континенте, равна 20,8 км. На его первом участке, построенном в 1896, впервые был применен туннель с проходкой открытым способом, т.е. туннель не круглого поперечного сечения, а с вертикальными стенами из каменной кладки и плоским покрытием.

Другие страны.

Первое метро Латинской Америки открылось в 1913 в Буэнос-Айресе. Сиднейская подземная железная дорога в Австралии открылась в 1926. В Нидерландах в 1968 появилась короткая линия в Роттердаме, а в середине 1980-х годов – в Амстердаме. Первая очередь метро в Хельсинки открылась в 1982. Кроме них, в Европе имеются метрополитены в Лиссабоне, Вене, Праге и Варшаве.

Лиманов Ю.А. Метрополитены. М., 1971

Бакулин А.С. и др. Сооружения, устройства и подвижной состав метрополитена. М., 1979

Березин В.С. Московское метро. М., 1986

.jpg)

Идея о запуске в Москве подземной железной дороги появилась на полвека раньше, чем проект стали воплощать в жизнь. С 1875 по 1930 год было представлено как минимум пять проектов строительства метрополитена. Но к работам приступили лишь в начале 1930-х годов, когда стало совершенно очевидно, что общественный транспорт (представленный в основном трамваями) не справлялся с пассажирскими перевозками. После пробки 6 января 1931 года, когда в городе на день встал весь транспорт — от трамваев до извозчиков, в Москве началось строительство метро.

1931–1940 годы: дворец для народа

Всего за первое десятилетие было проложено 24,25 километра линий и построено 22 станции.

1941–1950 годы: спасение в военное время

Но однажды метро чуть было не уничтожили. Такой приказ поступил от Кагановича 15 октября 1941 года, когда враг подступал к Москве. Метро планировалось частично затопить, частично — заминировать. Утром 16 октября метрополитен первый раз за всю историю не работал. К вечеру приказ об уничтожении был отменен.

За годы военного лихолетья было проложено более 13 километров линий и открыто семь станций. А всего с 1941 по 1950 год московское метро увеличилось на 19,66 километра и 13 станций.

1951–1960 годы: от роскоши к простоте

После войны началось строительство четвертой очереди метрополитена — Кольцевой и Арбатской линий. Работы завершились уже в 1950-х годах.

.jpg)

Прокладка Арбатской линии совпала с началом холодной войны. До 1952 года о новой ветке не упоминалось в прессе, так как в случае ядерной угрозы эти станции должны были стать бомбоубежищами.

Всего в 1951–1960 годах было построено 33,5 километра линий и 21 станция.

За это десятилетие проложено 58 километров подземки и открыта 31 станция.

1971–1980 годы: связывая ветки

.jpg)

В 1970-х годах было проложено 52,8 километра пути и введено в строй 30 станций.

1981–1990 годы: обмен метроподарками

Всего за 1980-е годы проложено 46,5 километра пути и открыто 28 станций.

1991–2000 годы: первые станции новой страны

.jpg)

В это сложное десятилетие в государственной казне почти не было средств, поэтому многие станции метрополитену пришлось прокладывать за свой счет. Но несмотря на тяжелое финансовое положение, их оформление выглядит вполне достойно.

Во время последнего десятилетия прошлого века подземка увеличилась 32,8 километра и 19 станций.

2001–2010 годы: за пределы Москвы

.jpg)

.jpg)

За первое десятилетие нового века построено 37,5 километра пути и 21 станция. А с учетом монорельса москвичи получили за 10 лет 42 километра линий и 27 станций.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Ярким событием в жизни города стал запуск в 2016 году Московского центрального кольца — городской железной дороги, интегрированной в структуру метрополитена. 31 станция, расположенная на линии, позволяет горожанам быстро пересаживаться, минуя центр.

Сегодня метро продолжает распространяться по столице. Менее чем за последние семь лет в Москве открыто для пассажирского движения, считая МЦК, 55 станций и 101 километр линий — намного больше, чем в любой другой период строительства метрополитена. С вводом пяти первых станций Третьего пересадочного контура это уже будет 111,5 километра и 60 станций.

Всего за 10 лет, с 2011 по 2020 год, в Москве будет проложено около 200 километров линий и открыто свыше 100 станций метро, считая МЦК. Примерно столько же было построено с 1965 по 2010 год, то есть за 45 лет.

Московский метрополитен, первая линия которого открылась 15 мая 1935 года, был далеко не первым в мире. В середине XIX века в крупнейших мировых столицах городской транспорт полностью исчерпал свои возможности, и в 1863 году в Лондоне была построена 6-километровая внеуличная городская железная дорога на паровой тяге, проходившая частично в неглубоких тоннелях, частично по поверхности земли. Она соединила два вокзала: Паддингтон и Фаррингдон. Линию строила компания Metropolitan Railway, давшая впоследствии название новой транспортной системе во многих странах. Эстафету строительства метро подхватила Америка, и в 1868 году в Нью-Йорке открылся второй в мире метрополитен в виде городской эстакадной железной дороги.

Пассажиры третьего класса на первой линии метро в Лондоне. Гравюра Гюстава Доре. 1872 год Victorian Web

С появлением в 1890 году поездов на электрической тяге строительство метрополитенов развернулось по всей Европе, и в конце XIX — начале XX века метро открылось в Будапеште, Париже, Берлине.

Проекты строительства метро в российских столицах, вызванные к жизни как зарубежным примером, так и резким ростом численности населения, существовали еще до революции, но по ряду причин не были реализованы. Главной причиной было то, что трамвайные сети Москвы и Петербурга были хорошо развиты, оснащены и вполне справлялись с пассажироперевозками.

Революция 1917 года и последовавшая за ней Гражданская война привели к разорению промышленности и транспорта и резкому оттоку городского населения в деревню. Так, например, с 1915 по 1920 год население Москвы уменьшилось вдвое, с 2 до 1,1 миллиона человек, а среднее годовое количество поездок на транспорте в расчете на одного жителя города снизилось почти в 10 раз, с 197 до 21 поездки.

Не дожидаясь окончания работы подотдела МГЖД, Моссовет заказал проект еще и германской фирме Siemens-Bauunion, которая выполнила работу бесплатно в расчете на дальнейшее сотрудничество.

Таким образом, к 1930 году имелось два сходных по трассировке проекта. Однако денег на строительство метро у города не нашлось. В 1930 году подотдел МГЖД был ликвидирован, а его сотрудников обвинили во вредительстве и репрессировали. Здесь надо отметить, что до этого времени партийные власти города транспортной проблеме внимания не уделяли.

Но в канун Рождества 1931 года в Москве случился транспортный коллапс, который заставил обратить внимание на плачевное состояние транспорта и городского хозяйства уже не только Николая Булганина из Моссовета, но и Лазаря Кагановича, который тогда совмещал посты первого секретаря МК и МГК ВКП (б), и даже самого Сталина. Вождь поручил Кагановичу проработать вопрос строительства метрополитена в Москве. Надо сказать, что сам Каганович видел решение транспортной проблемы в электрификации пригородных железных дорог и развитии их внутри города, но ослушаться Сталина, естественно, не мог.

В июне 1931 года состоялся известный пленум ЦК ВКП (б), на котором Каганович выступил с трехчасовым докладом о городском хозяйстве; на пленуме было принято решение о строительстве метро в Москве вместе с проведением пригородных железнодорожных линий через центр.

Вряд ли немногочисленная группа инженеров проектного отдела Метростроя представляла в то время, насколько трудная задача стоит перед ними. Они начали с того, что тщательно изучили имевшиеся проекты МГЖД и Siemens-Bauunion. На первых порах надо было определиться, каким способом строить метро. К тридцатым годам XX века в метростроении сложились три основные школы: лондонская, парижская и берлинская, которые практически не взаимодействовали между собой. Обусловлено это было разными грунтовыми условиями в трех столицах, а также национальными традициями строительства.

Лондонский способ строительства — наиболее передовой — предполагал использование специальных машин — тоннелепроходческих щитов Первый щит изобрел в начале XIX века англичанин французского происхождения Марк Брюнель. С его помощью он и его сын Изамбар построили пешеходный тоннель под Темзой. Строительство шло очень трудно и продолжалось почти 20 лет: с 1825 по 1842 год. Огромный и чрезвычайно сложный щит Брюнеля не мог решить задачу строительства подземной транспортной системы, но идея оказалась плодотворной: изобретение затем английскими инженерами Барлоу и Грейтхедом простого цилиндрического щита и применение чугунной обделки в качестве стенок тоннелей позволили вывести строительство метро на новый уровень. , под защитой оболочки которых ручным способом разрабатывалась порода, происходила погрузка на вагонетки, а в задней части щита монтировалась чугунная обделка тоннеля. Щитовая проходка тоннелей в Лондоне велась в благоприятных горно-геологических условиях: в толще плотных глин, на глубине 20–30 метров. Из-за большой глубины заложения трассировка линии могла не привязываться к улицам, а также не требовала перекладки водопровода, канализации, кабелей и т. п.

Строительство тоннеля Ротерхит под Темзой в лондонском метро. 1907 год Historic England

В Берлине с его широкими прямыми улицами условия города и геология (обводненные крупнозернистые пески) позволяли строить тоннели и станции наиболее простым и дешевым котлованным (открытым) способом с искусственным водопонижением. В некоторых местах использовался полузакрытый способ. Крепление стенок котлованов выполнялось металлическим шпунтом, разработка грунта велась экскаваторами, а конструкции тоннелей и станций выполнялись из железобетона.

Солдаты на Фридрихштрассе на строительстве метро. Берлин, 1919 год © Paul Thompson / Getty Images

Два сотрудника Метростроя — Виктор Николаи и Семен Розанов, работавшие в годах над проектом МГЖД, — были в деталях знакомы с парижским методом. Но были еще три человека: заместитель Ротерта Константин Финкель, инженеры Константин Мышенков и Иосиф Шелюбский Полное имя Иосифа Соломоновича Шелюбского нам сообщила его родственница Ольга Л. — инженер Шелюбский был родным братом ее бабушки. Мы благодарим Ольгу за помощь. , которые тоже до революции работали на строительстве метро, но в Берлине. Естественно, в Метрострое возникла дискуссия о том, каким способом строить. Лондонский способ при этом не рассматривался вообще, так как Советский Союз не располагал щитами, а построить их своими силами и наладить массовое производство чугунных тюбингов в тот момент не представлялось возможным.

Итак, техническому отделу Метростроя предстояло выбрать способ работ. Множество факторов влияли на этот выбор:

— узкие кривые улицы в центре города;

— отсутствие генплана, работа над которым только велась;

— чрезвычайно сложная московская геология с плывунными грунтами, абсолютно не похожая на геологию Парижа и Берлина;

— практически полное отсутствие производственной базы для строительства;

— тотальный дефицит материалов;

— отсутствие квалифицированных кадров;

— отсутствие жилья для привлекаемых работников в перенаселенной Москве.

Понимая все это, опытнейший организатор и инженер Ротерт решил начать с малого. Склоняясь сам к берлинскому (открытому, котлованному) способу работ и понимая, что осуществить его в центре города вряд ли удастся, он решил построить опытный двухпутный односводчатый тоннель мелкого заложения горным (закрытым) способом по проекту МГЖД еще до разработки всего проекта. Кстати, именно этот способ предлагал для всей трассы Семен Розанов.

Строительство опытного тоннеля началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. С одной стороны, место было далеким от центра, располагалось рядом с широким шоссе и не могло заметно помешать жизни города. С другой — оно позволяло набраться опыта: значительный уклон (3,5 метра на каждые 100 метров трассы) и железнодорожная насыпь, под которой должен был пройти тоннель, представляли определенные трудности.

Строительство шло трудно и вскоре остановилось из-за аварии, связанной с просадкой грунта и разрывом водопроводной трубы. Аварию ликвидировали, но вскоре стройка остановилась уже по другой причине.

В марте 1932 года молодой инженер Вениамин Маковский, сторонник щитового способа строительства тоннелей глубокого заложения, не учитывая очень ограниченные возможности стройки и не найдя поддержки у руководства Метростроя, обратился напрямую в парторганизацию Москвы со своим предложением. Оно встретило одобрение Хрущева, Кагановича и лично Сталина. Убедить Сталина в невозможности быстро построить метро этим способом Ротерту не удалось, пришлось подчиниться и перепроектировать всю линию на глубокое заложение (для чего понадобилась повторная геологическая разведка на большие глубины).

А далее по всей трассе началось строительство шахт. Но оказалось, что механически перенести шахтерскую технологию на строительство в огромном городе невозможно. Вызываемые строительством просадки грунта, допустимые в шахтерской степи, были совершенно недопустимы в городе. Все шахты безнадежно отставали от плана, а некоторые и вовсе остановились. Стало ясно, что так метро построить не удастся.

Для поиска решения были приглашены три иностранные экспертные комиссии и созвана отечественная — под председательством академика, геолога Ивана Губкина. Выводы иностранных комиссий оказались предсказуемы: каждая высказалась за свой, принятый на родине способ. И лишь губкинская комиссия подошла гибко: рекомендовать для центрального участка глубокое заложение, а по остальным решение принимать исходя из местных условий.

Все это привело к очередной переработке проекта и к тому, что массовое развертывание работ началось лишь летом 1933 года.

В качестве первоочередной линии была выбрана проходящая через центр города трасса от Сокольников до Крымской площади с ответвлением до Смоленского рынка. Состояла она из трех радиусов, получивших после открытия названия: Кировский, Фрунзенский и Арбатский.

Давайте теперь посмотрим, как строились отдельные участки первой линии.

Рассмотрим более подробно каждый способ строительства применительно к первой линии.

Открытый (котлованный) способ в подземном строительстве считается самым простым. Как можно понять из названия, на месте будущей станции или отрезка тоннеля сооружается котлован, в нем возводятся бетонные конструкции (лоток, стены и перекрытие), выполняется наружная оклеечная гидроизоляция из нескольких слоев пергамина и рубероида, после чего выполняется обратная засыпка. Очевидно, что данный метод можно использовать только в местах со свободной застройкой и под улицами, которые возможно надолго освободить от движения наземного транспорта.

Но даже этот сравнительно простой способ доставил первым метростроителям много трудностей из-за чрезвычайно сложных — неустойчивых и обводненных — московских грунтов. Не было и речи о естественных откосах котлованов; стенки их приходилось крепить сплошным ограждением из забиваемых паровыми копрами дефицитных двутавровых свай, между которыми выполнять затяжку (стенку) из досок В Германии для сплошного ограждения котлованов применялся шпунт — специальный металлический профиль. Но советские строители о нем не могли и мечтать. . В отдельных местах (например, на Комсомольской площади) строители были вынуждены забивать сваи на глубину до 17 метров — до твердого грунта. Поступающие в котлован грунтовые воды приходилось непрерывно откачивать дренажными насосами. Отказ насосов из-за поломок или остановка из-за перерыва в подаче электроэнергии приводили к затоплению котлована и авариям, связанным с размывом креплений. В стране невозможно было найти проволочные фильтры для дренажа — строителям приходилось делать их кустарным способом.

В некоторых местах ограждение котлована находилось в полутора метрах от стен зданий, и выпуск плывуна в котлован приводил к просадкам грунта, трещинам в зданиях, и возникала опасность их обрушения.

Дефицит металлопроката вынуждал строителей в качестве поперечных креплений котлованов использовать бревна, к которым подвешивались обнажаемые при раскрытии котлована коммуникации: водопровод, канализация, газопровод, кабели. Все это не давало возможность использовать экскаваторы — котлованы приходилось отрывать вручную или с применением примитивных лебедочных скреперов (ковшей на тросах).

Катастрофически не хватало транспорта для вывоза вынутого грунта — он скапливался на бровках котлованов, грозя обрушением. Позднее, согласно решению городских властей, весь грузовой транспорт Москвы был обязан определенное количество времени работать на вывозе грунта (отработанный грунт также вывозился по ночам трамваями).

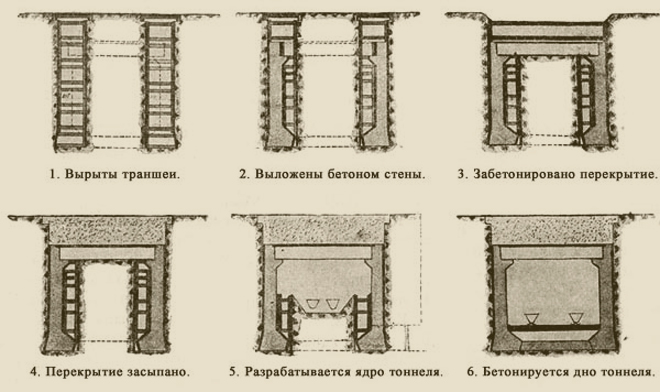

Разновидностью котлованного способа является значительно более сложный траншейный способ, позволяющий вести строительство тоннелей и станций при более плотной застройке, а иногда и непосредственно под зданиями. Он также относится к открытым работам. При траншейном способе в местах будущих стен пунктиром, небольшими участками (от 18 до 1,5 метра), роются траншеи, в них бетонируются стены. Затем вскрывается грунт между стенами будущего тоннеля до глубины, на которой должно находиться перекрытие, и бетонируется перекрытие. После набора прочности бетона в перекрытии тоннеля выполняется обратная засыпка грунтом — восстанавливается дневная поверхность. После этого разрабатывается ядро тоннеля, и в последнюю очередь бетонируется лоток.

Схема этапов строительства тоннеля метро траншейным способом © Изображение предоставлено Владимиром Горайчуком

Траншейный способ позволяет значительно быстрее восстановить улицу над тоннелем, а также провести тоннель под зданиями, делая заходки под фундаментами наиболее короткими и временно опирая в необходимых случаях участки фундаментов домов на домкраты.

Суть этого трудоемкого и опасного метода в самых общих чертах заключается в следующем. Сначала на свободных площадках максимально близко к намеченным станциям или участкам тоннеля сооружаются шахты (стволы), представляющие собой вертикальные колодцы большого диаметра (обычно равного диаметру тоннеля) и глубиной, несколько большей, чем глубина станции (тоннеля). Сверху размещаются надшахтные сооружения (копры), а внутри шахты устраивают клетьевой подъем для доставки вниз или на поверхность людей и материалов, а также для выдачи выработанной породы. Чтобы ускорить строительство, все шахты по трассе закладываются одновременно.

От подошвы шахты начинают проходку подходной штольни (коридора) к месту расположения станции (тоннеля). Часто в дальнейшем шахта и штольня используются для вентиляции, ввода кабелей, а также в качестве эвакуационных выходов.

Рис. 1. Основные сооружения станции метрополитена глубокого заложения: 1 – вестибюль станции; 2 – наклонный (эскалаторный) тоннель; 3 – натяжная камера эскалатора; 4 – платформенная часть станции; 5 –.

МЕТРОПОЛИТЕ́Н, метро (от франц. métropolitain, букв. – столичный, от греч. μητρόπολις – главный город, столица), внеуличная электрифицированная железная дорога, предназначенная для массовой перевозки людей в крупных городах. Для городов с населением св. 1 млн. чел. М. рассматривается как осн. вид обществ. транспорта, обеспечивающий скоростной транспортной связью жилые районы и пром. зоны, адм. центры, места массового отдыха (провозная способность линии М. составляет 45–50 тыс. пассажиров в час). Комплекс инж. сооружений и технологич. устройств М. включает станции (рис. 1), которые служат для посадки и высадки пассажиров, соединяющие их перегонные (путевые) тоннели, а также ряд пристанционных и притоннельных сооружений (вестибюли, камеры съездов для оборота подвижного состава, депо, тупиковые тоннели для отстоя поездов в ночное время, камеры для водоотливных установок, помещения для тягово-понизительных электроподстанций, вентиляц. камеры и др.).

Читайте также: