Ириней лионский против ересей кратко

Обновлено: 25.06.2024

Главные церковные праздники, дни памяти святых и православные святыни сегодняшнего дня.

5 сентября (23 августа по "старому стилю" – церковному юлианскому календарю). Неделя 11-я по Пятидесятнице (одиннадцатый воскресный день после праздника Святой Троицы, иначе именующегося Пятидесятницей). Поста нет. Сегодня в Русской Православной Церкви совершается Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы и память десяти известных нам поимённо святых. Далее коротко расскажем о них.

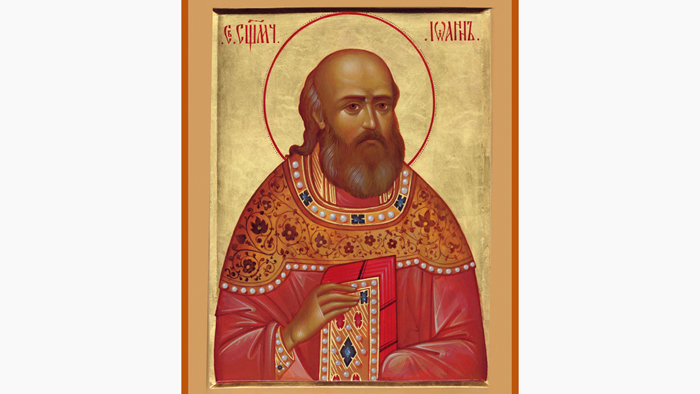

Священномученик Ириней, епископ Лионский. Святой Западной Церкви, глубоко почитающийся и среди православных христиан. Один из ведущих богословов II века, известный апологет, второй по времени епископ французского города Лиона. Святитель Ириней прославился многими сочинениями, в которых утверждал истинную христианскую веру, обличая язычников, гностиков и еретиков. В своих произведениях (наиболее известное среди которых так и называется "Против ересей") святой всегда опирался на Священное Писание, которое знал в совершенстве.

В 202 году от Рождества Христова в царствование римского императора-язычника Севера святитель Ириней был усечён мечом за верность Христу и Его Церкви. В честь именно этого святого в России действует основанный в 1993 году профессором Александром Дворкиным и отмечавший в 2018 году 25-летний юбилей Центр религиоведческих исследований священномученика Иринея Лионского, работа которого направлена на противодействие тоталитарным сектам и реабилитацию их жертв.

Мученик Лупп Солунский (Фессалоникийский). Святой страдалец за Христа и Его Церковь начала IV столетия. Святой Лупп был слугой другого великого христианского подвижника – великомученика Димитрия Солунского. Слуга присутствовал при страданиях и мученической кончине своего господина и смог омочить собственную одежду кровью великомученика Димитрия, а также взять с его руки перстень. Этими святынями с молитвами к их хозяину святой Лупп сотворил в Солуни множество чудес. Однажды мученик Лупп разгромил языческих идолов, за что подвергся преследованиям, однако чудесным образом долгое время оставался непойманным. И только когда святой страдалец добровольно сдался язычникам, то повелением императора Максимиана Галерия принял мученический венец, будучи усечённым мечом. Это произошло около 306 года от Рождества Христова.

Преподобные Евтихий и Флорентий Нурсийские, Италийские. Эти святые были христианскими монахами, совершавшими свои духовные подвиги в итальянской области Нурсия в VI столетии. К этому времени большинство местных жителей уже были христианами, но игумен Евтихий сделал очень много для борьбы с двоеверием и ересями, обращая людей к истинной вере. Друг и сомолитвенник отца Евтихия преподобный Флорентий прославился многими прижизненными чудесами. Святой же Евтихий, хотя и не творил чудес при своей земной жизни, прославился тем, что по смерти от его одежд стали происходить многочисленные исцеления, а когда во время засухи иноки совершили молебен, обнеся поле с одеждами старца Евтихия, Господь послал дождь. Согласно житийным сведениям, преподобный Евтихий отошёл ко Господу в 540 году от Рождества Христова, а преподобный Флорентий – семью годами позже.

Святитель Каллиник I, Патриарх Константинопольский. Первоиерарх Константинопольской Церкви, занимавший Патриарший престол Царьграда в 693–705 годах от Рождества Христова. В этот период Ромейским царством (Византией) правил император Юстиниан II, печально прославившийся своей чрезмерной жестокостью. Однажды император решил разрушить ранее возведённый храм и начал требовать от Патриарха Каллиника благословения на это бесчинство. Святитель бесстрашно ответил на это, что имеет молитвы лишь на созидание храмов, а не на разрушение. В 695 году от Рождества Христова нечестивый император Юстиниан II был свергнут, но в 705 году вновь захватил Константинополь. Среди тех, кто тут же подвергся его репрессиям, был и старец Каллиник. Патриарху выкололи глаза, отрезали язык и нос и замуровали живым в каменной стене в Риме. Но через 40 дней, когда святителя размуровали, он чудесным образом оказался жив и скончался спустя несколько дней. А в 711 году кара постигла мучителя старца: нечестивый Юстиниан II был предан и убит.

Священномученики Ефрем (Кузнецов), епископ Селенгинский, Иоанн Восторгов, пресвитер, и мученик Николай Варжанский. Святые страдальцы за Христа и Его Церковь, погибшие на заре большевистских богоборческих гонений в 1918 году. Самым известным из этих сомолитвенников и соузников был московский протоиерей Иоанн Восторгов, на квартире которого был арестован и епископ Ефрем (Кузнецов).

Отец Иоанн был настоятелем всемирно известного московского храма Василия Блаженного (Покрова на Рву), но известность священномученику принесла не только пастырская проповедническая деятельность, но и плодотворные труды по организации русского монархического движения в начале XX века. С 1907 года батюшка был председателем Русской монархической партии, переименованной позднее в Русский монархический союз, кроме того, создал ряд фундаментальных теоретических трудов, в том числе – против социалистических учений.

Отец Иоанн и владыка Ефрем были публично расстреляны в ходе начавшегося Красного террора 5 сентября 1918 года в московском Петровском парке, вместе с бывшим председателем Госсовета Иваном Щегловитовым, а также бывшими министрами внутренних дел Николаем Маклаковым и Алексеем Хвостовым и сенатором Степаном Белецким.

Сохранились воспоминания одного из очевидцев этой трагедии:

По просьбе отца Иоанна палачи разрешили всем осуждённым помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени, и полилась горячая молитва "смертников", после чего все подходили под благословение преосвященного Ефрема и отца Иоанна, а затем все простились друг с другом. Первым бодро подошёл к могиле протоиерей Восторгов, сказавший перед тем несколько слов остальным, приглашая всех с верою в милосердие Божие и скорое возрождение Родины принести последнюю искупительную жертву. "Я готов", – заключил он, обращаясь к конвою. Все встали на указанные места. Палач подошёл к нему со спины вплотную, взял его левую руку, вывернул за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнул отца Иоанна в могилу…

Священномученики Павел Гайдай и Иоанн Карабанов, пресвитеры. Святые страдальцы за веру, священники Русской Православной Церкви, погибшие в один из страшных годов периода советских антицерковных гонений – во времена так называемого Большого террора в 1937 году. Прославлены в лике святых в числе многотысячного сонма новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Поздравляем всех православных христиан с днём всех сегодняшних святых! Их же молитвами, Господи, спаси и помилуй всех нас! Тех же, кто в Таинстве Святого Крещения или монашеского пострига получили имена в их честь, рады поздравить с именинами! Как говорили на Руси в старину: "Ангелам Хранителям – злат венец, а вам – доброго здоровья!"

Далее непосредственно следует уже изложение гностических теорий, занимающее почти целиком всю первую книгу Contra haereses 2/3 содержания отведено здесь системам Птолемея и Марка, представителей валентинианской школы, действовавших в пределах Галлии.

Сначала идет изложение взглядов Птолемея (Гл. 1-10). Св. отец передает учение еретика о высших членах божественной плеромы: Первоотце всего (Вибсх;) и парной ему Мысли, или Молчании; о происхождении от них Ума и Истины; а через этих — Слова и Жизни, Человека и Церкви (восьмерица); о произведении последними двумя парами 22-х низших эонов, в результате чего и получилась тридесятица, или плерома (Гл. 1, 1-3).

Далее довольно подробно излагаются измышления Птолемея о похождениях Премудрости, произведении Христа и Духа Святого и деятельности последних среди эонов; о появлении Иисуса-Спасителя и ангелов Его (Гл. 2). Передается история Ахамот, происхождения Демиурга и диавола, создания внешнего мира и трех типов людей: иликов, психиков и пневматиков (Гл. 4-6). Излагается история домостроительства (как представляли ее гностики) в Ветхом Завете и Новом, начиная с пришествия на землю Христа-Спасителя и кончая последними судьбами мира (Гл. 6-7).

Точных и прямых исторических сведений о том, каковы были непосредственные результаты появления в свет антигностического труда Иринея, не имеется. Творения отцов-ересеологов представляют лишь косвенные основания для суждения о значении его в последующей борьбе Церкви с ересью.

Отсюда видно, каким уважением пользовался труд Иринея. Учители Церкви, преемники его по борьбе с ересью, пользовались им как главным пособием.

Из него почерпали они данные, касающиеся теоретических заблуждений гностиков; здесь получали сведения о нравственном поведении вождей ереси; отсюда заимствовали методы борьбы и достаточные средства для опровержения гностиков. Ириней и по смерти своей оставался, таким образом, живым борцом против ереси, обнаруживая влияние свое в творениях преемников. И в этом великая заслуга св. отца.

Но учители Церкви имели, очевидно, веские основания именно так относиться к его труду. Они, особенно ближайшие по времени, вероятно, воочию видели, какое впечатление производило сочинение епископа Лионского на церковных христиан и на гностиков. В их отношении можно заметить отголоски общего мнения той эпохи. Так сильно использован у них труд Иринея, очевидно, потому, что непосредственные, им лично известные результаты появления его в свет были также велики.

И это вполне естественно. По собственным словам Иринея, до него многие взгляды еретиков и поведение их не были известны широким массам..[1834]. Он один из первых представил изложение систем гностицизма, начиная с Симона-волхва и кончая современниками св. отца. Раскрыл нравственное безобразие в поведении вождей и последователей ереси; сообщил сведения об их мистериях.

Уже это одно могло предостеречь церковных христиан от увлечения гнозисом, разъяснить неопытным сторонникам последнего истинную сущность нового движения и внушить им отвращение к безнравственным вождям. Св. отец, однако, вместе с этим разобрал и опроверг ересь со всех точек зрения: на основании данных разума, Св. Писания и церковного Предания. Многие положения гностиков доведены у него до абсурдного или смешного, хотя и логического заключения; другие представлены как противоречащие учению Библии, словам Христа и апостолов и несоответствующие общецерковным воззрениям. Ересь поражалась, так сказать, в ее самое сердце. И едва ли можно сомневаться, что удар, нанесенный ей Иринеем, сильно отозвался на ней; в особенности потому, что он был одним из первых. Начиная с III в., гностицизм стал падать, а к VI низведен был на степень простого исторического явления, без влияния на христианскую жизнь. И, несомненно, в этом огромную роль сыграл антиеретический труд Иринея.

Не меньшее значение имел он и во внутренней жизни христианской Церкви того времени. Св. отцы, писавшие до второй половины II в., давали в своих творениях преимущественно нравственные наставления или защищали христиан от нападок властей и черни (апологеты). Contra haereses отвечало уже выявившейся среди верующих потребности иметь цельное миросозерцание. Здесь представлена первая более или менее полная богословская система. Раскрыто догматическое учение: о Боге в Самом Себе, взаимоотношении Лиц (особенно первых двух) Св. Троицы, о промыслительных действиях Бога в Ветхом Завете, о значении последнего периода для приготовления люДей к принятию Спасителя; воплощении Христа и Его искупительном подвиге для спасения людей; о таинствах крещения и причащения и о последних судьбах мира и человека: антихристе, всеобщем суде и земном царстве Христовом. — Все эти пункты изложены на основе Св. Писания; подтверждены во многих случаях свидетельством церковного Предания (не исключая и ошибочного учения о 1000-летнем царстве) и обоснованы на данных разума. Таким образом, их раскрытие могло вполне удовлетворить даже очень хорошо образованных христиан.

Отвечал труд Иринея и наиболее жгучим потребностям момента. Церковь Христова в то время переживала весьма важный период точного выяснения своего вероучения, внутренней организации и борьбы с ересями и расколами. Св. отец, сообразно этому, особенно сильно выдвигает учение о необходимости руководствоваться во всем Св. Писанием и апостольским устным Преданием; говорит о значении Церкви как хранительницы этого Предания и истолковательницы Писания; выдвигает и защищает авторитет епископата; полагает начало установлению канона св. книг Нового Завета (Евангелий не больше и не меньше четырех); говорит о необходимости принадлежать к Церкви, ибо вне ее нет ни истины, ни спасения.

И до настоящего времени труд Иринея сохранил свое значение. Прежде всего — в качестве документа д ля истории гностицизма. Собственные сочинения еретиков, выведенных в Contra haereses, как мы уже говорили выше, почти совсем утрачены (за малыми исключениями). Не дошли до нас и появившиеся раньше Иринея труды церковных писателей, выступавших против гнозиса. Сочинение св. отца является теперь поэтому почти незаменимым источником сведений о многих из древних христианских гностиков. И едва ли когда утратит такое свое значение. Вместе с тем, в нем мы имеем замечательный по полноте и обстоятельности образец того, какие методы и средства употребляла христианская Церковь II в. в борьбе с новым движением.

Весьма интересен этот труд и & богословском отношении, как первый опыт системы церковного мировоззрения, созданный почти на заре христианства; как показатель того, чем жила, интересовалась и как разрешала Церковь II в. жгучие для нее вопросы.

X. Слово похвальное святым Апостолам Петру и Павлу; здесь же и обличение против латинских трех больших ересей

X. Слово похвальное святым Апостолам Петру и Павлу; здесь же и обличение против латинских трех больших ересей Воспой, душа, божественных апостолов Петра и Павла, верховных над прочими и первопрестольных, прекрасно утвержденные звезды церкви Христовой, которые

Cв. Ириней Лионский. Против ересей (фрагменты)[51]

Cв. Ириней Лионский. Против ересей (фрагменты)[51] 2–Я КНИГА Гл. I. О том, что един есть Бог и что ни выше, ни ниже Его не может быть другого Бога, Начала, Полноты или Силы1. Надлежит начать с самой первой и важнейшей главы, с Бога Творца, Который сотворил небо и землю и все, что в

ПРОТИВ ЕРЕСЕЙ. Книга первая

ПРОТИВ ЕРЕСЕЙ. Книга вторая

ПРОТИВ ЕРЕСЕЙ. Книга третья

ПРОТИВ ЕРЕСЕЙ. Книга третья Предисловие Ты, любезный мой друг, просил меня вывести на свет сокровенные, как думают сами (еретики), учения Валентина, показать различи еретиков и представить опровержение против них. Поэтому, я и предпринял, ведя начало их от Симона, отца всех

еп. Лионский (Лугдунский) [лат. Irenaeus Lugdunensis] († кон. II в., Лугдун, ныне Лион), сщмч. (пам. 23 авг.; пам. зап. 28 июня), раннехристианский богослов, полемист, отец Церкви.

Жизнь

Не существует единого мнения относительно христ. или языческого происхождения И. Сочинения И. показывают его знакомство с греч. философией (прежде всего Платона, также ему известны учения Фалеса, Демокрита, Эмпедокла, Анаксагора, Анаксимена, Эпикура, Пифагора, Аристотеля), поэзией (имеются цитаты из Гомера, Гесиода, Пиндара, Менандра, Стесихора, Эзопа), геометрией, арифметикой, астрономией, медициной, различными искусствами. Хорошее светское образование не мешало ему, впрочем, критически относиться к разным философским мнениям, если в них проявлялось невежество в религиозных вопросах. И. не были свойственны крайности как чрезмерного увлечения языческой философией, так и сугубо отрицательного к ней отношения, присущие нек-рым его современникам-христианам.

Сочинения

Свидетельства древних авторов

VI. Рукописная традиция. Всего имеется 9 лат. рукописей трактата. По мнению Лоофса, все рукописи могут быть разделены на 2 главные семьи - ирландскую и лионскую, которые в свою очередь восходят к несохранившемуся древнему архетипу IV или V в. ( Loofs. 1888; SC. 100. P. 16-34). Такое деление имеет основанием различие в разбиении текста трактата на главы, а также характерные лакуны (V 13. 4 - 14. 1 для 1-й семьи; V 32. 1 - 36. 3 для 2-й). Ирл. семья представлена рукописями Claromontanus (C) (Berolin. SB. lat. 43, IX в.), Vossianus (V) (Voss. lat. 33, XV в.) и ее копией Holmiensis A 140 (H). Лионская семья включает кодексы Arundelianus. 87 (A, XII в.), более позднюю группу из 4 ватиканских рукописей (Vat. lat. 187 (Q), XV в.; Vat. lat. 188 (R), XVI в.; Ottob. lat. 752 (O), XV в., и 1154 (P), XVI в.), и Salmanticensis lat. 202 (S), XV в. (последняя рукопись была открыта в 1948 в Саламанке - Olivar. 1949). Наиболее ценной является 1-я группа (особенно ркп. C как самая древняя).

VII. Издания. Первое печатное издание латинского текста (editio princeps) было предпринято Эразмом Роттердамским (Opus eruditissimum Divi Irenaei episcopi Lugdunensis in quinque libros digestum. Basileae, 1526 (изд-во И. Фробена)) на основе 3 утраченных рукописей лионской семьи (с отсутствующим окончанием). По словам Эразма, одна из рукописей была привезена из Рима И. Фабером, 2 др. доставлены из мон-рей (из упоминания на полях кодекса Hirsaugiensis можно предположить, что одна рукопись была привезена из мон-ря Гирсау (Вюртемберг, Германия)). Неоднократно поднимался вопрос о Римском кодексе, использованном Эразмом. По мнению Лоофса, это был не какой-то неизвестный кодекс, а кодекс R ( Loofs. 1888. S. 6, 81). Существовала также т. зр., что имеется в виду утраченная копия кодекса Q, сделанная во Флоренции Никколо Никколи между 1429 и 1432 гг. (Cod. Nicolianus - SC. 100. P. 35). Однако Х. Рёйсхарт показал, что Римский кодекс Эразма - это копия кодекса R, сделанная для кард. Роберто Пуччи и сверенная Фабером с кодексом O ( Ruysschaert. 1969. P. 265, 273). Издание Эразма неоднократно перепечатывалось (при его жизни - в 1528 и 1534, затем в Париже в 1545, 1563, 1567 и в Базеле в 1548, 1554, 1560; см.: Glomski J., Rummel E. Annotated Catalogue of Early Editions of Erasmus at the Centre for Reformation and Renaissance Studies, Toronto. Toronto, 1994. N 539-544).

Фрагменты

В толковании на Первое послание Петра, изданном в 1532 г. Донатом Веронским под именем свт. Икумения Триккского ( Oecumenius (ps.). In Ep. 1 Petr. 3 // PG. 119. Col. 536), приводится отрывок о мучениках Санкте и Бландине, который был взят, по словам комментатора, из сочинения И. об этих мучениках (фрагм. 13 по изд. Харви и русскому переводу; CPG, N 1315 (6)). Поскольку отрывок представляет собой парафраз соответствующего рассказа о Санкте и Бландине в послании Лугдунской и Вьеннской Церквей асийским и фригийским Церквам о лугдунских мучениках ( Euseb. Hist. eccl. V 1. 14-19), высказывалось предположение, что и само послание также могло принадлежать И. (см.: Федченков. 2008. С. 235, 540-541).

В катенах и в творениях нек-рых древнехрист. писателей сохранились отрывки под именем И. неизвестного происхождения, содержащие толкования тех или иных мест ВЗ и НЗ. Об их идентификации см.: CPG, N 1315; Reynders. 1958. P. 73 sqq.; Grant. 1963; Devreesse R. Les anciens commentateurs grecs de l'Octateuche et des Rois. Vat., 1959. P. 23 sqq.

Богословие

Учение о Свящ. Писании и Свящ. Предании

И. первый в истории Церкви детально разработал учение о Свящ. Писании и Свящ. Предании как о 2 непогрешимых источниках веры и богопознания. Именно из него он развивает все свое богословие.

Церкви принадлежит и решающий голос в толковании Свящ. Писания. Гностики в толкованиях использовали т. н. теорию аккомодации (приспособления), согласно которой Христос и апостолы приспосабливались к мнениям, предрассудкам и заблуждениям слушателей. Поэтому истина в их учении перемешана с ложью, а значит, нельзя все принимать буквально, необходимо иметь в виду не букву, а дух, т. е. высший гнозис. Исходя из таких соображений, гностики произвольно относились к Свящ. Писанию (см.: Iren. Adv. haer. III 5. 1). Согласно И., учение Христа и апостолов истинно и божественно во всех пунктах, поэтому нельзя одно принимать, а другое отвергать. В противоположность чисто субъективному принципу толкования гностиков И. выделяет общий и единственный объективный принцип - церковное Предание, хранящееся во всех христ. Церквах от апостольских времен.

II. Свящ. Предание. И. впервые раскрыл понятие Свящ. Предания с возможной для его времени полнотой. Благодаря ему само слово παράδοσις (предание) стало техническим термином, означающим истинное, церковное Предание. Он сформулировал признаки истинного Предания, оградив его от проникновения чуждых элементов. Наконец, он довольно обстоятельно определил состав церковного Предания.

2. Состав Cвящ. Предания. В учении И. выделяют Предания двоякого рода: те Предания, к-рые И. почитает несомненной истиной Церкви, он называет Преданиями апостольскими и церковными (т. е. к-рые через преемство пресвитеров хранятся в Церкви). Др. группу составляют Предания, к-рые имеют признак апостольства, но к-рые И., по-видимому, не считает общецерковными.

В др. группу Преданий включаются те, к-рые, хотя и сообщаются как предания пресвитеров, возводятся к апостолам, но не считаются церковными, т. е. переходящими через преемство епископов и повсюду согласными себе. К ним относится, напр., утверждение, что время земного служения Христа продолжалось более 10 лет (Ibid. II 22. 5), а также хилиазм, к-рого придерживался И. (см.: Пономарев. 2000. С. 155-177).

Учение о едином Боге

Триадология

Антропология

В вопросе о соотношении образа и подобия Божия в человеке у И. нет достаточной определенности. Иногда он употребляет оба понятия как синонимы, вместе с тем неоднократно говорит только об образе или только о подобии. Образ Божий - это естественная форма бытия человека в соединении души и тела (в смешении - in plasmate); подобие - дар Св. Духа, полученный при творении, сверхъестественный принцип. Плоть и душа не бессмертны, но участвуют в жизни, пока это угодно Богу. После грехопадения Дух был отнят от человека, диавол приобрел власть над ним, плоть стала вместилищем греха. Все люди наследуют состояние Адама, главы и родоначальника человечества, и в самом рождении получают смерть. Отсюда следует необходимость восстановления первозданной гармонии человеческой природы во Христе.

Христология и сотериология

Экклезиология

Эсхатология

Соч.: CPG, N 1306-1321; Feuardentius Fr., ed. S. Irenaei Lugdunensis episcopi et martyris Adversus Valentini et similium gnosticorum haereses libri quinque. P., 1575; Grabe J. E., ed. S. Irenaei episcopi Lugdunensis Contra omnes haereses libri V. Oxoniae, 1702; Harvey W., ed. S. Irenaei episcopi Lugdunensis libri V Adversus haereses. Cantabrigiae, 1857. 2 t.; PG. 7; Die heiligen Irenäus Schrift zum Erweise des apostolischen Verkündigung / Hrsg. K. Ter-Mĕkĕrttschian, E. Ter-Minassiantz. Lpz., 1907. (TU; Bd. 31. H. 1); The Proof of the Apostolic Preaching / Ed. K. Ter-Mĕkĕrttschian. P., 1919. P. 655-746. (PO; T. 12. Fasc. 5); SC. 100, 152, 153, 263, 264, 210, 211, 293, 294 (Adv. haer.), 62, 405 (Dem.); Nouveaux fragments arméniens de l'Adversus haereses et de l'Epideixis / Introd., trad., not.: Ch. Renoux. P.; Turnhout, 1978. (PO; T. 39. Fasc. 1); рус. пер.: Сочинения / Пер.: П.А. Преображенский. М., 1868. (Памятники древней христ. письменности в рус. переводе. Т. 8: Пять книг против ересей. Отрывки из утраченных сочинений); То же, 18712. СПб., 19003 (репринт: Творения. М., 1996; переизд.: Против ересей. Доказательство апостольской проповеди). СПб., 2008); Сагарда Н.И., пер. Новооткрытое произведение св. Иринея Лионского "Доказательство апостольской проповеди". СПб., 1907 (репринт: Творения. М., 1996; переизд.: Доказательства апостольской проповеди. СПб., 2008).

Почитание на христианском Востоке, у южных славян и на Руси

В ряде литургических текстов, восходящих к сиро-палестинской традиции, упоминается о праздновании памяти И. вместе с памятью др. отцов Церкви. Предположительно, соборное поминовение отцов Церкви было введено в Сирии или Палестине между V и VIII вв. Празднование указывалось под разными датами, и перечень поминаемых святых мог меняться. Так, в сиро-яковитском календаре VII в. из мон-ря Кеннешре под 21 дек. указана память святых И., Амвросия Медиоланского, Амфилохия Иконийского и Геласия Кесарийского (Un martyrologe et douze ménologes syriaques / Éd. F. Nau. P., 1912. P. 36. (PO; T.10. Fasc. 1)), тогда как в позднем сир. Мартирологе Раббана Слибы (кон. XIII - нач. XIV в.) под этим днем значится только память свт. Амфилохия. Согласно Н. Адонцу, в ранней арм. традиции 25 марта праздновалась память Афанасия Великого, Василия Великого и др. св. отцов, в т. ч. И. ( Adontz N. Les fêtes et les saints de l'Église arménienne // ROC. 1927/1928. T. 26. P. 228).

И. упоминается в перечне отцов Церкви в груз. рукописи Литургии ап. Иакова (писец Иоанн-Зосим, X в.), происходящей из Синайского мон-ря ( Peradzè G. Les monuments liturgiques prebyzantins en langue géorgienne // Le Muséon. 1932. Vol. 45. P. 260). В Великом Лекционарии V-VIII вв. и в груз. календаре Sinait. iber. 34, X в., празднество в честь св. отцов указано под 23 авг., однако имя И. в перечне святителей отсутствует (под 30 дек. в груз. календаре указана память еп. Иринея (возможно, И.); Tarchnischvili. Grand Lectionnaire. 1960. T. 2. P. 30; Garitte. Calendrier Palestino-Géorgien. P. 85-86, 113, 309-310, 422).

В визант. традиции начиная с X в. закрепилось отдельное поминовение И. под 23 авг.; в ряде агиографических памятников оно указывалось под соседними числами: 21, 22, 24, 30 авг. В кратких сказаниях об И. в Синаксаре К-польской ц. (SynCP. Col. 917) и в Минологии имп. Василия II (PG. 117. Col. 601) содержатся сведения, заимствованные у Евсевия Кесарийского: деятельность И. датирована правлением имп. Марка Аврелия, сообщается о его лит. трудах и возведении на Лугдунскую кафедру после гибели св. Пофина. Однако на визант. агиографов повлияло также зап. предание о мученической кончине святого: в сказаниях говорится, что И. проповедовал неверующим и готовил христиан к подвигу мученичества, после чего сам был схвачен гонителями и казнен. В нек-рых визант. Минеях-Четьих (BHG, N 950) содержится общее Житие И. и сщмч. Иринея Сирмийского.

В Похвале св. Иринею, атрибутируемой равноап. Клименту Охридскому ( Климент Охридски. Събрани съчинения. София, 1970. Т. 2. С. 440-450), также объединены биографические факты одноименных Лугдунского и Сирмийского священномучеников. Это произведение сохранилось только в русских списках, датируемых XVI-XVII вв. (текст был издан А. И. Соболевским по ВМЧ: Соболевский А. И. Из области древней церковнославянской проповеди // ИОРЯС. 1903. Т. 8. С. 59-66). В домакариевской Минее-Четьей (РГБ. Ф. 173. № 96) Похвала помещена под 30 авг., в Софийском комплекте ВМЧ - под 22 авг. На славянском языке краткие Жития И. включены в нестишные и стишные Прологи под 23 авг. и в ВМЧ ( Иосиф, архим. Оглавление ВМЧ. Стб. 432-433 (2-я паг.)).

Сведений о почитании мощей И. на Востоке нет.

Почитание на Западе Агиография

В отличие от большинства католич. авторов Г. Додуэлл отрицал достоверность предания о мученичестве И. ( Dodwell H. Dissertationes in Irenaeum. Oxonii, 1689), что привело к широкой научной дискуссии по этому вопросу (см.: Montet. 1880. P. 99-100). В XIX в. нек-рые авторы отстаивали достоверность предания в целом, признавая отдельные его элементы неисторичными (напр.: Gouilloud. 1876. P. 363-402). Большинство совр. исследователей соглашаются с выводом о недостоверности агиографических сведений, однако в Римско-католической Церкви совершается поминовение И. как епископа и мученика.

Литургическое почитание

В средневек. литургических книгах, использовавшихся в Лионе, память И. значится под 28 июня (в календаре XIII в. из кафедрального собора (см.: Quentin. 1908. P. 231-233), в календаре XIV в. из ц. св. Иуста (Martyrologe de la sainte église de Lyon. 1902. P. 131)). Однако в булле Римского папы Иннокентия IV, адресованной каноникам ц. св. Иринея (1245), сообщается о праздновании памяти И. 3 июля ( Martin. 1905. N 1108). Вероятно, перенесение дня памяти И. было связано с тем, что 28 июня совершалась вигилия праздника апостолов Петра и Павла (в 1410 приор ц. св. Иринея также указывал на то, что совпадение памяти И. с вигилией праздника апостолов препятствовало торжественному поминовению святого - ActaSS. Iun. T. 5. P. 342). Предположительно дата 3 июля была выбрана в связи с тем, что под этим числом в Мартирологе Узуарда указана память мч. Иринея, к-рый мог быть отождествлен с И. (PL. 124. Col. 221).

Посетив Рим, он стал священником Лионской Церкви в Галлии, в эпоху гонения Марка Аврелия (ок. 177). Как на пресвитера 4 этой Церкви, на него была возложена обязанность доставить папе Елевферию в Рим дивное письмо от святых лионских мучеников христианам Асии и Фригии. В нем они описали свои славные подвиги, дабы опровергнуть доводы еретической секты монтанистов 5 . Мученичество есть действительно выдающееся свидетельство об истине, знак победы Духа над слабостью плоти и залог нашей надежды на воскресение.

Для Иринея, бывшего учеником тех, кто знал апостолов, знание (греч. – гносис) есть, таким образом, любовь и обожение человека в Лице Христа Спасителя. Учение святого Иринея выходит за рамки простого опровержения ложного знания. Удивительное по своей простоте и глубине, оно содержит в зачаточном виде все то, что отцы Церкви последующих веков развивали в своих богодухновенных трудах 14 .

После своего миротворческого ходатайства к папе Виктору Ириней продолжал трудиться над созиданием Церкви. По преданию, он принял мученическую кончину во время гонений Септимия Севера, около 202 года, но никаких подробностей о его смерти не сохранилось. Его тело было положено в крипте церкви святого Иоанна, впоследствии получившей имя самого святого Иринея, между могилами святых мучеников Епипода и Александра 15 . Частицы его мощей поныне хранятся в церквах города Лиона.

Составитель — иеромонах Макарий Симонопетрский,

адаптированный русский перевод — издательство Сретенского монастыря

5 сентября 2012 г.

Читайте также: