Гиперхромная анемия это кратко

Обновлено: 28.06.2024

Информация, представленная на странице, не должна быть использована для самолечения или самодиагностики. При подозрении на наличие заболевания, необходимо обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Провести диагностику и назначить лечение может только ваш лечащий врач.

Содержание статьи:

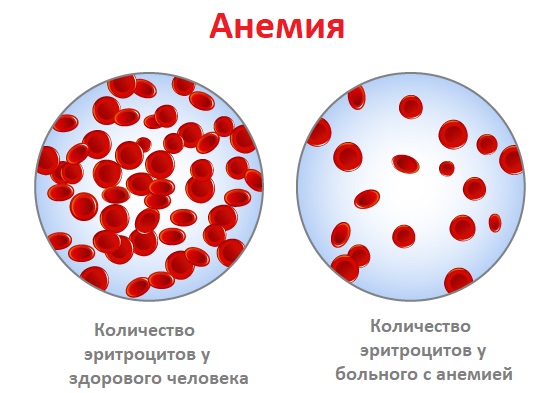

Анемия (малокровие) – патология, для которой свойственно снижение уровня гемоглобина в крови, количества эритроцитов (красных кровяных телец), изменение их формы. Пониженный гемоглобин – обязательный признак анемии, изменение числа эритроцитов и их деформация присутствуют не всегда.

Анемия – распространенное заболевание. Ему подвержены более четверти всего населения мира – 27,9 % или 1,9 млрд человек. Ежегодный темп прироста анемий составляет 6,6 %. Чаще всего патология встречается у детей дошкольного возраста (47,4 % от всех случаев), женщин, особенно во время беременности, реже – у мужчин (12,7 %). В России анемия ежегодно диагностируется у более чем 1,5 млн пациентов.

Причины возникновения патологии

Железодефицитная анемия (ЖДА), самая частая форма малокровия, обусловлена тремя факторами: недостаток поступления железа, его усиленная потеря, высокая потребность в этом микроэлементе, не восполняемая в достаточной мере.

Одна из причин недостатка поступления железа – неполноценное питание (недоедание, однообразное меню с малым количеством белка и красного мяса, вегетарианство, искусственное вскармливание). Кроме того, поступлению необходимого объема микроэлемента препятствует нарушение его усвояемости. Это происходит из-за различных патологий, мешающих ионизации железа в желудке (гастрит с атрофией слизистой, резекция желудка, гипо- и авитаминоз витамина C), и затрудняющих его всасывание в кишечнике (дуоденит, энтерит, колит).

Потерю железа сверх нормы провоцируют кровотечения – из носа, десен, желудочно-кишечные, геморроидальные, маточные, почечные, геморрагические диатезы, частое донорство.

Гиперпотребность в железе вызывают физиологические и патологические состояния. К физиологическим относятся интенсивный рост и половое созревание, беременность и кормление грудью, профессиональные тренировки, тяжелые физические нагрузки. К патологическим – глистные инвазии.

Дефицит железа бывает связан с некоторыми инфекционными болезнями, также нехватка этого элемента фиксируется у детей, рожденных матерями с анемией.

Группы риска

Исходя из причин, можно выделить категории людей, подверженных развитию малокровия:

- пациенты с пищевыми расстройствами, вегетарианцы, соблюдающие строгую диету;

- беременные и кормящие матери, женщины с обильными менструациями;

- дети и подростки, особенно не получающие полноценного питания;

- люди пожилого возраста;

- профессиональные спортсмены;

- доноры крови;

- люди с различными хроническими патологиями.

Патогенез болезни

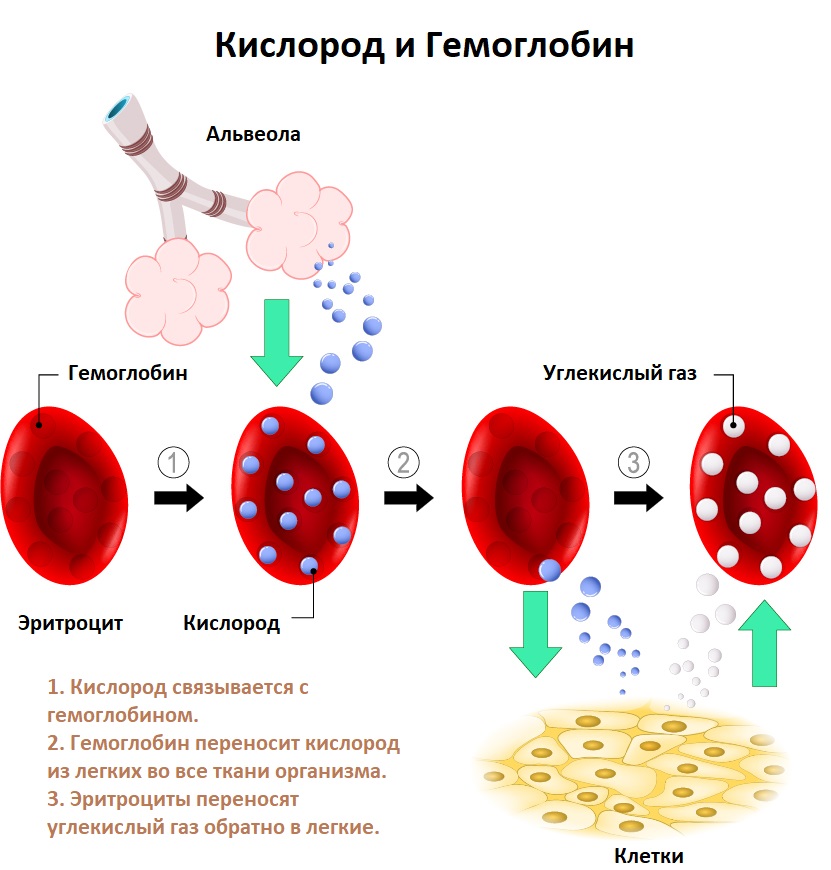

Ведущее звено патогенеза ЖДА – нарушение синтеза гемоглобина вследствие снижения запасов железа, которое крайне необходимо для нормальной жизнедеятельности организма. Железо присутствует в составе гемоглобина и миоглобина, отвечает за транспортировку кислорода, различные биохимические процессы.

Железо всасывается в кровь из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), соединяется с трансферрином и либо накапливается в печени в составе белка ферритина, либо направляется в красный костный мозг, где с его участием идет синтез гемоглобина. Некоторая часть микроэлемента в составе трансферрина принимает участие в окислительно-восстановительных реакциях в тканях.

Нарушения на любом из описанных этапов затрудняют или делают невозможным процессы всасывания железа, его соединения с трансферрином, способствуют возникновению анемии. Всасыванию микроэлемента препятствуют заболевания ЖКТ, отсутствие части желудка или кишечника, гиповитаминоз витамина C, целиакия. При затруднении связывания железа с трансферрином оно не попадает в органы-депо (печень, селезенка) и красный костный мозг, как результат – нарушается синтез гемоглобина. Нехватка железа, требующегося для биохимических реакций, приводит к дестабилизации выработки некоторых гормонов, уменьшению адаптационных возможностей организма, снижению иммунитета Источник:

Седунова Е.Г. Структура заболеваемости анемиями различного генеза / Е.Г. Седунова, И.Р. Балданова // Вестник Бурятского университета. - 2010. - № 12. - С. 151-153 .

Симптомы анемии

Симптоматика любых анемий в первую очередь обусловлена кислородным голоданием тканей. Поэтому независимо от причин малокровия, признаки разных видов анемии будут схожими, а их интенсивность – варьироваться в зависимости от степени тяжести болезни.

Общие признаки:

- слабость, сонливость;

- головокружение, шум в ушах, мушки перед глазами;

- увеличение частоты сердечных сокращений, одышка;

- сухая и бледная кожа, иногда с желтоватым оттенком;

- голубоватый цвет склер;

- ломкие и слоящиеся ногти, их деформация – ногти становятся плоскими или вогнутыми, на них появляются поперечные борозды;

- тусклые, секущиеся, выпадающие больше нормы волосы;

- жжение языка, заеды – мелкие трещины в углах рта, небольшие изъязвления в ротовой полости, затруднения глотания;

- извращенные вкусовые и обонятельные пристрастия;

- потеря аппетита.

Зачастую начальные симптомы заболевания при легкой стадии анемии пациенты списывают на усталость, недосып, тяжелый рабочий график. Человека должны насторожить такие признаки как слабость при незначительной нагрузке, чувство разбитости, сонливость даже после полноценного ночного сна. В этом случае следует сдать общий анализ крови, чтобы не пропустить начало заболевания.

При острых и тяжелых анемиях возможно резкое ухудшение самочувствия – тошнота, рвота, обмороки, вплоть до гипоксической комы.

Классификация

Разновидности анемии в зависимости от причины:

- Железодефицитная – диагностируется в 90 % всех случаев. В анализе крови наблюдается снижение числа эритроцитов. Транспортировка кислорода из легких затрудняется, развивается кислородное голодание органов и тканей.

- Пернициозная анемия – возникает в результате нехватки витамина B12, обычно в результате наличия воспалительного очага или хронического заболевания кишечника.

- Фолиеводефицитная – следствие нехватки в организме фолиевой кислоты. Часто наблюдается у беременных женщин, недоношенных детей, при алкоголизме, длительном приеме противосудорожных средств.

- Гемолитическая анемия характеризуется разрушением эритроцитов и снижением срока их жизни. В анализе крови число эритроцитов может превышать норму – так организм компенсирует невозможность красных кровяных телец выполнять возложенную на них функцию.

- Постгеморрагическая – результат острой или хронической кровопотери.

- Апластическая анемия – недостаток выработки эритроцитов костным мозгом. Может быть результатом длительного приема цитостатиков, радиоактивного облучения при терапии онкологических заболеваний.

- Серповидноклеточная – изменение нормальной формы эритроцитов, которые принимают очертания полумесяца. Эритроциты перестают выполнять свои функции и могут закупоривать мелкие кровеносные сосуды, что чревато дополнительными осложнениями. Заболевание имеет генетическую предрасположенность, распространено на африканском континенте.

- Сидеробластная анемия – приобретенная или наследственная патология, характеризующаяся гипохромией эритроцитов при высоком содержании железа в сыворотке крови и его отложении в тканях Источник:

Полуэктова О.Ю. Важнейшие анемии в общей врачебной практике. Гипорегенеративные анемии / О.Ю. Полуэктова [и др.] // Земский врач. - 2011. - № 4 (8). - С. 9-13. .

По качественным и количественным показателям:

- микроцитарная гипохромная – размер эритроцитов меньше нормы, они не могут транспортировать нужное количество гемоглобина;

- макроцитарная гиперхромная – крупные эритроциты транспортируют достаточное количество гемоглобина, но цикл их жизни короче обычного;

- нормоцитарная нормохромная – эритроциты обычной формы и размера, но их количество в крови снижено.

В этой классификации применяется величина цветового показателя крови (ЦП), норма которого равна 0,86-1,1. При нормохромной анемии ЦП остается в допустимых пределах, при гипохромной – опускается ниже 0,86, при гиперхромной – поднимается выше 1,1.

По течению (для геморрагических анемий):

- Острая – результат массивной кровопотери при травмах кровотечениях. Требует экстренной медицинской помощи, иногда – переливания донорской крови.

- Хроническая – возникает вследствие незначительных повторяющихся кровопотерь (при патологиях ЖКТ, доброкачественных и злокачественных опухолях, циррозе печени, геморрое).

Стадии анемии

ЖДА развивается, последовательно проходя три этапа:

- Прелатентный дефицит железа. Симптоматика отсутствует, показатели общего анализа крови в норме. Снижаются запасы железа в печени и костном мозге, уровень ферритина.

- Латентный (скрытый) дефицит железа. Запасы железа истощаются, уровень гемоглобина пока еще в норме. Возникают первые, слабо выраженные симптомы заболевания, – слабость, утомляемость, бледность и сухость кожи, одышка при физической нагрузке. В анализах крови количество гемоглобина и эритроцитов в норме, снижается ферритин, сывороточное железо, повышается общая железосвязывающая способность сыворотки крови.

- Непосредственно железодефицитная анемия. Присутствуют характерные симптомы и изменения в анализах крови. Уровень гемоглобина и эритроцитов, ферритина, сывороточного железа снижается, изменяется размер и форма эритроцитов.

Для ЖДА выделяют три степени тяжести, каждой из которых соответствует определенный уровень гемоглобина. В норме показатель составляет от 110 до 130 г/л, нижняя граница допустима для детей и беременных женщин, верхняя – для мужчин.

Диагностические мероприятия

Основа диагностики анемии – общий (ОАК) и биохимический анализ крови.

ОАК позволяет оценить уровень гемоглобина и эритроцитов, средний объем эритроцитов, среднее содержание и концентрацию гемоглобина в эритроцитах, ЦП, скорость оседания эритроцитов, лейкоцитарную формулу Источник:

Байрамалибейли И.Э. Алгоритм диагностики анемий / И.Э. Байрамалибейли [и др.] // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. - 2006. - № 1 (33). - С. 12-20. .

По биохимическому анализу оцениваются уровень сывороточного железа и ферритина, увеличение общей железосвязывающей способности сыворотки, коэффициент насыщения трансферрина железом.

Дополнительно к анализам показаны фиброгастроскопия, колоноскопия, ЭКГ, УЗИ сердца для выявления причины, вызвавшей ЖДА, и контроля за состоянием пациента в целом. Больному также могут потребоваться консультации врачей различной специализации либо гематолога, если не удастся выявить причину анемии Источник:

Мещерякова Л.М., Левина А.А., Цыбульская М.М., Соколова Т.В. Лабораторные возможности дифференциальной диагностики анемий. Онкогематология, 2015. с. 46-50 .

Лечение анемии

Важный этап в лечении – устранение факторов, вызывающих недостаток железа. Одновременно больному назначается терапия для нормализации уровня этого микроэлемента. Диета – важная составляющая процесса лечения, но она является вспомогательным элементом, вылечить анемию без применения лекарств невозможно.

В основе лечения – препараты железа. Предпочтение отдается пероральному приему лекарств, инъекционно они вводятся только при тяжелом течении анемии, необходимости быстрого восстановления уровня железа, непереносимости или неэффективности пероральных препаратов, заболеваниях органов пищеварения, препятствующих всасыванию лекарственных средств.

Помимо препаратов железа рекомендованы витамины (B12, C), фолиевая кислота.

Для лечения отдельных видов анемий применяются специальные методы. При постгеморрагической анемии требуется восполнение объема циркулирующей крови, в том числе с помощью гемотрансфузий. При апластической анемии показаны гемотрансфузии, гормональная терапия и другие мероприятия, вплоть до трансплантации костного мозга.

Лечение железодефицитной анемии продолжается от 3 до 6 месяцев. Его нельзя прекращать сразу после восстановления уровня гемоглобина, в организме должен сформироваться запас железа.

Осложнения болезни

Последствия анемии возникают при ее долгом течении и отсутствии терапии. Дефицит железа в организме вызывает ослабление иммунитета, уменьшается сопротивляемость простудным, вирусным, бактериальным заболеваниям. Возможны осложнения со стороны нервной системы, нарушения функций печени, сбои менструального цикла. Из-за постоянной гипоксии возникают нарушения функций сердечно-сосудистой системы – дистрофия миокарда, застойные явления, развивается сердечно-сосудистая недостаточность. Наиболее тяжелым осложнением анемии является гипоксическая кома.

Прогноз и профилактика анемии

При своевременной диагностике и адекватной терапии прогноз благоприятный. Как правило заболевание лечится амбулаторно, госпитализация пациента не требуется.

Для профилактики ЖДА необходимо полноценное питание с достаточным поступлением белка, ежегодная сдача общего анализа крови, контроль за состоянием здоровья в целом и устранение заболеваний, которые могут стать источником пусть даже небольшой хронической кровопотери. Люди из групп риска по назначению врача могут ежегодно принимать курс препаратов железа, однако делать это самостоятельно недопустимо, так как бесконтрольный прием этих лекарств может вызвать тяжелые побочные эффекты.

Гиперхромная анемия – группа заболеваний крови с цветовым показателем выше 1,15, характеризующихся нарушением функции кроветворения.

Гиперхромная макроцитарная анемия включает в себя следующие заболевания:

В12-дефицитная анемия

Причина В12-дефицитной анемии – недостаток витамина В12 в организме. Это может быть связано с нарушением режима питания и несбалансированным рационом, в котором недостаточно витамина В12. Также заболевание развивается при недостаточной выработке фактора всасывания витамина В12. Препараты для лечения гиперхромных анемий подбираются врачом, в зависимости от ее типа и причины.

Симптомы В12-дефицитной анемии

Признаки анемии, вызванной недостатком витамина В12, можно объединить в три синдрома: анемический (слабость, головокружение, шум в ушах), гастроэнтерологический (похудение, тошнота, запоры, ярко-красный язык) и неврологический (онемение конечностей, мышечная слабость, судороги).

Лечение В12-дефицитной анемии

Диагноз ставится на основании анализа крови, который показывает снижение уровня эритроцитов и лейкоцитов, дефектное развитие эритроцитов, повышенный уровень билирубина. Изучение костного мозга определяет наличие крупных эритроцитов с ядерными остатками.

Средства для лечения гиперхромной анемии, вызванной дефицитом витамина В12, подбираются с учетом основного заболевания, которое является причиной анемии. Также нужно ликвидировать факторы, спровоцировавшие В12-дефицитную анемию.

Применяют при гиперхромной анемии цианокобаламин (витамин В12), который вводится больному внутримышечно. Если есть угроза жизни пациента, требуется переливание эритроцитарной массы.

Лечение гиперхромной анемии, вызванной дефицитом витамина В12, заключается также в правильном питании. Больному нужно есть мясо, рыбу, печень, сыр и другие продукты, содержащие витамин В12 и другие микроэлементы, необходимую для нормального функционирования организма.

Фолиеводефицитная анемия

Заболевание развивается из-за недостаточного поступления фолиевой кислоты в организм или нарушения ее всасывания в ЖКТ. Фолиеводефицитная анемия может возникнуть в результате нарушения питания, алкоголизма, заболеваниях печени, беременности и грудного вскармливания.

Симптомы фолиеводефицитной анемии

Пациенты жалуются на плохое самочувствие, а именно на слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, быструю утомляемость. У больного наблюдается бледный цвет кожи и губ и ярко-красный язык. Гастроэнтерологические и неврологические симптомы при фолиеводефицитной анемии, в отличие от В12-дефицитной анемии, отсутствуют.

Лечение фолиеводефицитной анемии

Анализ крови при дефиците фолиевой кислоты выявляет снижение уровня гемоглобина, числа эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Диагноз подтверждается после определения уровня фолиевой кислоты в эритроцитах.

Необходимо вылечить основное заболевание, ставшее причиной фолиеводефицитной анемии. Пациенту необходимо пропить курс фолиевой кислоты для восполнения ее дефицита в организме. Если же в организме больного имеется нарушение функции всасывания фолиевой кислоты, то препарат придется принимать всю жизнь.

Миелодиспластический синдром

Миелодиспластическим синдромом называется группа заболеваний, при которых происходит нарушение образования клеток крови в костном мозге.

Синдром может возникнуть спонтанно или вследствие облучения и использования химиопрепаратов.

Симптомы миелодиспластического синдрома

При миелодиспластическом синдроме у пациентов наблюдается быстрая утомляемость, одышка и учащенное сердцебиение при малейших физических нагрузках, головокружение и другие симптомы анемии. Также диагноз может быть случайно установлен при лечении других заболеваний, например, тромбоза.

Лечение миелодиспластического синдрома

Диагностика миелодиспластического синдрома подразумевает тщательный анализ крови и исследование костного мозга. Метод лечения зависит от возраста пациента, наличия у него каких-либо заболеваний и риска перехода миелодиспластического синдрома в острый лейкоз. Проводится внутривенное вливание эритроцитарной и тромбоцитарной массы, проводится иммунотерапия при помощи антитимоцитарного глобулина или циклоспорина А, назначаются препараты, индуцирующие дифференцировку клеток, проводится химиотерапия. Эти методы не имеют долгосрочного эффекта и помогают только продлить жизнь. Полностью достичь выздоровления можно только при помощи трансплантации костного мозга.

В разряд гиперхромных включены анемии с повышенной насыщенностью эритроцитов гемоглобином. В диагностике типа малокровия используется не только общее содержание гемоглобина, но проводится количественная оценка качества эритроцитов с помощью цветового показателя.

На какие виды малокровия не влияет гемоглобин?

Такое состояние, как гиперхромия, обнаруживается в трех случаях малокровия:

- В12 – дефицитная анемия;

- фолиеводефицитная;

- миелодиспластический синдром.

Кто болеет чаще?

Гиперхромные анемии больше распространены среди лиц пожилого возраста: к 75 годам у 4% людей из этого возрастного контингента имеется малокровие. Среди молодежи выявляется только 0,1% (1 на 1000 обследованных) с симптомами мегалобластных анемий.

В основном это проявления дефицита витамина В12, поскольку отдельно фолиеводефицитная анемии выявляется крайне редко.

Что может вызвать гиперхромию?

Причины снижения концентрации витамина В12 в организме связаны с различными факторами.

Недостаточное поступление с пищевыми продуктами — ограничение в пище мяса, овощей и фруктов при увлечении голодом, разными диетами, вегетарианством, отсутствии материальной возможности питаться рационально.

Нарушение усвоения при разных желудочно-кишечных болезнях:

- развитие атрофического гастрита у пожилых людей связано с нарушенной продукцией гастромукопротеина (внутреннего фактора Кастла), необходимого для всасывания витамина из пищи, этот вид анемии называется пернициозной;

- заболевания, поражающие тонкий и толстый кишечник (энтероколиты, хроническая дизентерия, состояние после резекции части кишечника) нарушают всасывающую функцию стенки;

- инфекционное и глистное поражение кишечника, при котором витамины пищи служат питанием для патологических возбудителей, паразитов.

Дефицит фолатов возникает редко, поскольку они расходуются организмом в очень малом количестве, запаса хватает надолго.

Основной причиной фолиеводефицитной анемии являются:

- алкоголизм с поражением печеночных клеток;

- воспалительные болезни печени (гепатиты);

- беременность и период грудного вскармливания без адекватной компенсации питания матери.

Механизмы повреждения кроветворения

Витамин В12 и фолаты (соли фолиевой кислоты) выполняют важную функцию в синтезе ДНК клеток: они являются незаменимыми ферментами, без которых биохимический процесс останавливается. Накопить достаточное количество в печени невозможно. Организм нуждается в постоянном пополнении необходимых компонентов.

Патология развивается постепенно, когда все запасы исчерпаны. В процессе кроветворения нарушается деление клеток эритробластов. Они превращаются в мегалобласты. Подобный вид эритроцитарного ростка был у человека в состоянии эмбриона.

Клинические проявления

Для симптомов гиперхромных анемий характерно малое количество жалоб пациента, несмотря на бледность и усталый вид. Малокровие может диагностироваться при обращении по поводу болей в сердце или при обследовании желудка.

Не типично для этой формы похудение пациента, наоборот, больные склонны к полноте.

Все симптомы делятся на 3 группы.

- пациент обращает внимание на слабость;

- частое головокружение с шумом в ушах;

- возникает немотивированная одышка с сердцебиениями;

- в покое возможны внезапные стенокардитические боли в сердце;

- цвет кожи приобретает бледно-желтый оттенок, становятся иктеричными склеры;

- при аускультации врач может выслушать характерный систолический шум в области верхушки, а в запущенных случаях –систолодиастолический.

Легкая желтушность склер указывает на анемию

К проявлениям поражения системы пищеварения относятся:

Поражение нервной системы выражаются в онемении кожных зон, нарушении чувствительности на руках и ногах, зябкости конечностей, слабости мышц и судорогах в них.

Фолиеводефицитное состояние не вызывает неврологических проявлений и симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта. Пациент отмечает обычные для всех анемий проявления.

Картина крови

В периферической крови обнаруживается:

- резкое снижение количества нормальных эритроцитов;

- умеренная лейкопения и тромбоцитопения;

- в мазке крови видны различные измененные по строению, размерам и форме эритроциты (мегалоциты, мегалобласты), в них опытный лаборант находит типичные ядерные тельца Жолли и кольца (из-за пристеночного расположения ядра).

Язык отличается не только малиновым оттенком, но и сглаженностью рисунка, отечностью

Гиперхромная анемия при миелодиспластическом синдроме

Синдром миелодисплазии выделен в связи с характерными гиперхромными изменениями в крови после применения химиотерапии, лучевого воздействия на костный мозг в лечении опухолей, лейкозов.

В этом случае происходит токсическое действие на процесс кроветворения в клетках мозга. На фоне тяжелых симптомов основного заболевания у пациента появляется:

- одышка;

- повышенная утомляемость;

- резкое головокружение и тахикардия при малейшей нагрузке.

Диагноз ставится на основании типичной картины крови.

Что пишут в диагнозе?

Лечение

Легкие формы хорошо компенсируются изменением питания, введением в ежедневный рацион продуктов, богатых необходимыми витаминами (мясо, особенно изделия из печени, рыба, сыр, овощи и фрукты). Питание особенно значимо при беременности, кормлении грудью.

Для лечения В12 и фолиеводефицитной анемии имеются качественные синтетические препараты Цианкобаламин, Оксикобаламин и Фолиевая кислота. В зависимости от степени тяжести повреждения крови врачом назначается индивидуальная доза. Оксикобаламин обладает большей активностью.

Цианкобаламин применяется во внутримышечных инъекциях, а Фолиевая кислота в таблетках.

Стандартная схема лечения:

- В течении 1–1,5 месяцев больному назначаются максимальные дозы.

- Затем еще 2 месяца — поддерживающая терапия в виде одной инъекции в неделю.

- В последующий двухмесячный период поддерживающую дозу вводят 2 раза в месяц.

Показателем эффективности является появление в анализе крови ретикулоцитоза, спустя неделю после начала терапии, улучшение самочувствия пациента. Дольше всего восстанавливаются неврологические нарушения.

В терапии существует важный признак: если через неделю лечения синтетическими витаминами не наступило улучшение, это указывает на неправильную диагностику.

При тяжелом течении гиперхромной анемии редко приходится переливать эритроцитарную массу.

Отсутствие реакции на терапию витамином В12 также служит дифференциальным признаком между анемией фолиеводефицитной и В12-дефицитной.

При подтверждении миелодиспластического синдрома у пациента быстрых результатов ожидать не приходится. Более того, существует опасность перехода болезни в острый лейкоз. Для терапии необходимо замещающее переливание эритроцитарной и тромбоцитарной массы, вводятся иммуноглобулин, препараты, стимулирующие дифференцированное деление клеток.

В рационе пожилых людей обязательно должны быть овощные блюда, фрукты, нежирное мясо

Течение гиперхромной анемии

Своевременное лечение позволяет предупредить возможные тяжелые последствия в виде комы. Пациент, соблюдая схему приема препаратов, постепенно под наблюдением врача добивается полного выздоровления. В редких случаях при дефиците фолиевой кислоты ее приходится принимать постоянно всю жизнь.

Методы терапии миелодиспластического синдрома проводятся курсами, не имеют длительного эффекта. Они помогают продлить срок ремиссии и жизнь больному. В таких случаях полного выздоровления можно добиться только пересадкой костного мозга.

Диспансерное наблюдение осуществляется участковым терапевтом ежеквартально с контрольным анализом крови, раз в году необходима консультация невролога. Возможно направление и контрольная проверка в гематологическом центре.

Профилактика рецидивов заключается в соблюдении правильной диеты, избавлении от факторов, способствующих анемии. Учитывая большую распространенность среди людей старшего возраста, следует уделять внимание проблеме рационального питания пожилых людей.

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Анемии: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

Анемия – это уменьшение содержания гемоглобина и/или снижение количества эритроцитов в единице объема крови, приводящее к снижению снабжения тканей кислородом.

Анемия встречается при ряде заболеваний (язвы и полипы желудочно-кишечного тракта, хроническая болезнь почек, онкологические, инфекционные заболевания, глистные инвазии и др). Чем ниже уровень гемоглобина, тем тяжелее протекает анемия.

Причины появления анемии

Анемия может возникнуть в результате нарушения образования эритроцитов, повышенного их разрушения или потери эритроцитов с кровью.

Статистика утверждает, что самой распространенной является анемия, возникшая после кровопотери (острой или хронической). Острой считается кровопотеря с объемом крови более 500-700 мл (у взрослых), которая происходит в течение короткого промежутка времени. Потеря крови может быть видимой (кровотечение из ран, кровавая рвота, маточное, носовое кровотечения) и первоначально скрытой (кровотечения в кишечник, в полость живота и/или плевры, большие гематомы).

Хронические кровопотери развиваются в результате незначительных, но длительных потерь крови (обильные и длительные менструации, язва желудка, рак, геморрой, проведение процедур гемодиализа и др.). С течением времени незначительные кровопотери приводят к истощению запасов железа в организме, когда количество теряемого организмом железа превышает его поступление с пищей. В результате дефицита железа нарушается синтез гемоглобина.

Дефицит железа может возникнуть из-за снижения всасывания железа в результате различных заболеваний двенадцатиперстной кишки и начальных отделов тонкой кишки (энтеритов, опухолей, состояний после оперативных вмешательств на данном участке кишечника). Состояния, приводящие к снижению уровня белков крови, являющихся переносчиками железа (нефротический синдром, нарушение белково-синтетической функции печени, синдром нарушенного всасывания, алиментарная недостаточность), также могут привести к его снижению и, как следствие, к анемии.

Железодефицитные анемии, связанные с исходно недостаточным уровнем железа (недостаток железа у матери в период беременности), наблюдаются у новорожденных и детей младшего возраста.

Анемии вследствие нарушенного кроветворения возникают:

- при недостаточном поступлении в организм или нарушении всасывания в желудочно-кишечном тракте компонентов, необходимых для образования эритроцитов (витамина В6, витамина В12, фолиевой кислоты и др.);

- поражении клеток костного мозга - предшественников эритроцитов токсическими веществами, ионизирующей радиацией;

- образовании вторичных очагов опухолевых клеток в костном мозге (метастазировании);

- нарушении синтеза небелковой части гемоглобина (гема) и накоплении его токсичных продуктов;

- нарушении регуляции образования эритроцитов (уменьшении продукции гормона, стимулирующего рост и размножение эритроцитов (эритропоэтин) или воздействии ингибиторов).

Развитие наследственных гемолитических анемий связано с генетическими дефектами (нарушением активности ферментов эритроцитов, нарушением структуры или синтеза гемоглобина, дефектами мембран эритроцитов).

Приобретенные гемолитические анемии могут быть обусловлены разрушением эритроцитов в результате воздействия на них антител, механических повреждений оболочки эритроцитов, химических повреждений эритроцитов, недостатка витаминов, разрушения эритроцитов паразитами.

Классификация анемий

1. Анемии, связанные с кровопотерей:

- анемии, связанные с нарушением образования гемоглобина;

- анемии, связанные с нарушением синтеза ДНК и РНК;

- анемии, связанные с нарушением процессов деления эритроцитов;

- анемии, связанные с угнетением пролиферации (размножения) клеток костного мозга.

- наследственные гемолитические анемии;

- приобретенные гемолитические анемии.

Существуют общие (неспецифические) проявления анемии и признаки, которые специфичны для определенного вида анемий.

Отсутствие этих признаков не исключает наличие анемии, поскольку при легкой и среднетяжелой форме заболевания, а также его медленном развитии клиническая картина может быть смазанной.

Клинические проявления недостатка железа в организме: сухость кожи, нарушение целостности эпидермиса, ломкость ногтей, волос, изъязвления и трещины в углах рта, мышечная слабость. Может наблюдаться чувство жжения языка, извращение вкуса в виде неукротимого желания есть мел, зубную пасту, землю, сырую крупу, сырое мясо, а также пристрастие к некоторым запахам (ацетона, бензина).

Дефицит витамина В12 также может проявляться поражением желудочно-кишечного тракта (атрофическим гастритом) и неврологической симптоматикой (парестезиями, нарушением чувствительности, онемением конечностей). При крайне тяжелом течении заболевания наблюдаются психические нарушения, бред, галлюцинации, приобретенное слабоумие и др.

Клиническая картина дефицита фолиевой кислоты очень похожа на дефицит витамина В12, но при фолиеводефицитных состояниях отсутствует неврологическая симптоматика и редко возникает воспаление языка. Дефицит фолиевой кислоты приводит к обострению шизофрении, учащению и утяжелению приступов эпилепсии.

Для гемолитических анемий характерны желтушность кожных покровов и слизистых, увеличение размера селезенки, склонность к образованию камней в желчных путях.

При массивном гемолизе эритроцитов (гемолитическом кризе) кроме анемии, желтухи и ухудшения общего состояния могут наблюдаться тошнота, рвота, расстройство сознания, судороги, развитие острой почечной и/или сердечно-сосудистой недостаточности.

При апластической анемии, которая возникает на фоне угнетения пролиферации клеток костного мозга, происходят кровоизлияния (преимущественно в области бедер, голеней, живота, в местах инъекций образуются гематомы). Часто диагностируются бронхиты, пневмонии.

Диагностика анемии

Анемия может возникать под влиянием самых разнообразных факторов. Чаще всего встречаются дефицитные анемии (железодефицитные, B12-дефицитные, фолиеводефицитные и др.).

Большую роль в выявлении причины анемии играют сведения, полученные при опросе пациента: возраст, наличие профессиональных вредностей, характер диеты, наличие сопутствующих заболеваний, прием лекарственных препаратов, информация о наследственности и др. Не менее важны данные осмотра: изменение цвета и состояния кожи; увеличение лимфатических узлов, печени, селезенки; наличие поражения нервной системы.

Первый этап диагностики анемии обычно включает следующие исследования:

-

клинический анализ крови: определение концентрации гемоглобина, количества эритроцитов, лейкоцитов, величины гематокрита и эритроцитарных индексов (MCV, RDW, MCH, MCHC), лейкоцитарной формулы и СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов);

Синонимы: Общий анализ крови, ОАК. Full blood count, FBC, Complete blood count (CBC) with differential white blood cell count (CBC with diff), Hemogram. Краткое описание исследования Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ См. также: Общий анализ – см. тест № 5, Лейкоцит.

Читайте также: