Экспедиции беринга и чирикова кратко

Обновлено: 03.07.2024

Витус Беринг родился в 1681 году, то есть на самом излете XVII века. Величайший путешественник, именем которого названо множество географических объектов: знаменитый пролив, который отделяет Азию от Америки; самое северное море, принадлежащее к бассейну Тихого океана; реки, рифы; древняя, давно исчезнувшая суша, которая соединяла Азию с Америкой, — Берингия; остров, о котором мы сегодня поговорим, поскольку он сыграл определенную трагическую роль в судьбе этого человека… То есть его имя отразилось на географической карте в массе разных объектов. Чем же он заслужил эту известность, которая уже почти триста лет заставляет людей вспоминать о нем?

Беринг приехал в Петербург, который тогда только-только был создан. И в 1725 году Петр I задумал Камчатскую экспедицию и по рекомендации Адмиралтейства предложил Берингу ее возглавить. В 1725 году Беринг выехал из Петербурга в Сибирь. И в том же самом году умер Петр I — император, который задумал этот дерзкий план.

Беринг действительно добрался до Камчатки и прошел через Берингов пролив, тем самым доказав, что Америка с Азией не соединяется. Уже впоследствии не менее выдающийся путешественник Джеймс Кук присвоил этому проливу имя Беринга — с тех пор он и называется Беринговым проливом.

Первая экспедиция длилась пять лет, и уже в 1730 году Беринг вернулся в Петербург. После этого он имел дело уже с наследниками Петра — в частности, императрицами Екатериной I и Анной Иоанновной. Они решили продолжить начатое Петром дерзкое предприятие и освоить дальневосточные пространства, к которым Россия только-только протянула руку.

Камчатка, которая была основным объектом плавания Беринга, сравнительно недавно, за несколько десятков лет до того, была освоена первопроходцами — казаками и промышленниками. Любопытно, что они пришли на Камчатку не с моря, как, казалось бы, полагалось выдающимся мореплавателям, а с севера: Камчатка была открыта с Чукотки. Анадырский острог, находившийся недалеко от того места, где сейчас стоит город Анадырь, был центром, откуда двигались эти казаки, первопроходцы. Это были лихие ребята, которые в основном по суше и по рекам достигли этого огромного полуострова на северо-востоке Азии. Атласов — человек, которому, как считается, Россия обязана присоединением Камчатки, — был всего на двадцать лет старше Беринга.

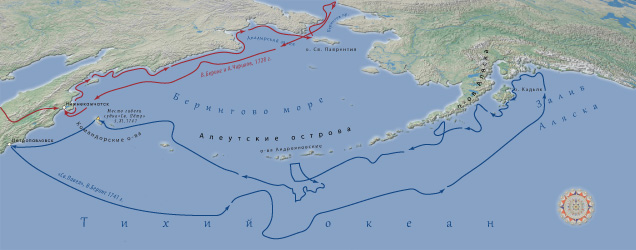

Карта с маршрутом Великой Северной экспедиции. 1784 годКарта в высоком разрешении University of Washington Libraries

И возникает идея Второй Камчатской экспедиции: надо не просто проплыть через этот пролив и доказать, что Америка не соединяется с Азией, а достичь самой Америки и понять, действительно ли это Америка или это совсем другое — и что там вообще есть. Этот грандиозный план принято называть в историографии не просто Второй Камчатской экспедицией Беринга, а Великой Северной экспедицией. Задумка была в том, чтобы пройти, описать и картографировать все побережье Северного Ледовитого океана на Азиатском материке. Дать культурное, этнографическое, зоологическое, флористическое и, безусловно, морское описание.

Вторая экспедиция выехала из Петербурга в 1733 году, то есть только через четыре-пять лет после возвращения Беринга из первой экспедиции. Она состояла из множества разных отрядов, в числе которых были выдающиеся мореплаватели и путешественники: братья Лаптевы, Шпанберг, которому было поручено из Камчатки найти путь в Японию, и многие другие. В том числе Чириков, который должен был вместе с Берингом на двух кораблях добраться до Америки. Сама идея — достичь американских берегов через Тихий океан — была осуществлена им впервые, если не считать испанских конкистадоров, которые переходили Тихий океан не на севере, а в тропической зоне.

Человек, который об этом ничего на знает, подумает, что Беринг в Петербурге сел на корабль и поехал. Но какой корабль и куда ехать? Безусловно, корабли были в Петербурге, но куда плыть? Где находится эта Камчатка? Не было никаких карт, никаких лоций Лоция — руководство для плавания по морям и рекам, которое содержит их описание, а также метеорологические и другие данные. . Наконец, было непонятно, можно ли вообще туда проплыть, Северный Ледовитый океан непроходим. Значит, надо было проехать через всю Сибирь сушей, чтобы добраться до никому не известной земли Чукотки, которая непонятно где и как соединяется с сушей. И оттуда надо было на плыть дальше — то есть прямо там строить корабли.

И вот представим себе: из Петербурга отправляется огромная толпа. Экспедиция росла по дороге, и несколько сот человек прибывают сначала в Тобольск, из Тобольска следующий главный пункт — Якутск. Группа, с которой Беринг едет из Тобольска в Якутск, — примерно триста человек. Они приезжают в Якутск. В Якутске в середине XVIII века живет от силы две тысячи человек, и вдруг на них сваливаются все эти люди, которые везут с собой из Европейской России все, что нужно для постройки кораблей на берегу Охотского моря: металлические конструкции, например якоря, все, что нужно для плавания… Представьте себе, внезапно город должен увеличиться в численности примерно на одну пятую. Путешествие до Охотска длится три с лишним года. Нам сейчас сложно представить себе, какие это были усилия, где люди останавливались, где спали, что ели, где добывали еду — мало кто этим интересуется, но когда мы начинаем выяснять, то понимаем, что уже это колоссальный подвиг для того времени.

Они выехали из Петербурга в 1733 году и только за семь лет наконец добираются до Камчатки. Камчатка еще почти пустая. На западном берегу, на Охотском море, есть несколько острогов, то есть первых русских поселений. Но Беринг хочет на тихоокеанское побережье. Он первый добирается до Авачинской губы. В честь построенных в Охотске кораблей он назвал там новое маленькое поселение Петропавловском — сегодня это столица Камчатки, довольно большой город Петропавловск-Камчатский.

И наконец 4 ноября (уже осень — а вышли они поздней весной) они увидели землю: высокие горы, покрытые снегом. Они решили, что это Камчатка, подошли к ней. Перед берегом был риф: пока они раздумывали, как им высаживаться, огромной волной судно перебросило через этот риф, и они высадились, будучи уверенными, что сейчас они встретят людей и те помогут им добраться до Петропавловска. Но оказалось, что это необитаемый остров.

Этот остров впоследствии был назван именем Беринга — это остров Беринга в группе островов, которые сегодня являются частью Камчатского края. Они называются Командорские острова, тоже в честь Беринга, потому что после первой экспедиции ему был дарован почетный титул капитан-командора. Это была единственная часть Алеутской гряды, которая никогда не была заселена алеутами. В XX веке там были археологические разведки, в ходе которых пытались хоть найти — но никаких следов пребывания человека до экспедиции Беринга ни на острове Беринга, ни на втором острове, Медном не было обнаружено. То есть это были абсолютно необитаемые острова.

Итак, в ноябре их выбросило на безжизненный берег, и они стали вырывать на этом пустынном берегу ямы, чтобы там жить. Потому что, если просто лечь на землю, тебя снесет ветром. Надо было укрыться. Тем более что почти все люди были больны цингой.

Беринга, которому как раз исполнилось 60 лет (для того времени это огромный возраст), спустили в яму. В этой яме его постоянно заносило песком по грудь; те, у кого еще были силы, пытались его расчищать. И Беринг скончался на этом острове в декабре 1741 года.

Выжившие перезимовали на этом острове Беринга. Двое руководителей — штурман Свен Ваксель, который принял на себя мореходное командование экспедицией, и натуралист Георг Стеллер, о котором я уже упомянул, — оставили подробные дневники с описаниями всей экспедиции, и в том числе пребывания на Командорах. Когда кончилась зима, они добрались до своего судна, смогли его разобрать и из его частей построили небольшой бот, в котором порядка 40 выживших смогли добраться до Камчатки.

Так что, когда мы погружаемся в детали всех этих путешествий, мы понимаем, что это были сверхчеловеческие усилия. Вечная слава этим людям.

В 1733 г. Беринг вместе с капитаном Чириковым и академиком Делилем де ля Кройером имел поручение: выстроить в Охотске или Камчатке пакетботы для "обыскания Американских берегов, дабы они всеконечно известны были". Целью Второй Камчатской экспедиции было, как гласил указ Сената: ". по требованиям и желанию, как Сант-Петербургской, так и Парижской и иных академий: осведомиться от своих берегов, сходятся ли берега американские с берегами Азии". Мореплаватели должны были также использовать свой поход для "проведывания новых земель, лежавших между Америкой и Камчаткой".

Эта экспедиция составляла часть грандиозного предприятия — Великой Северной экспедиции 1733-1743 гг., имевшей целью достижение не только Америки, но и Японии, описание всех северных берегов России вплоть до Архангельска. В инструкции Шпанбергу, который должен был ехать в Японию, говорилось о необходимости всеми мерами расположить к себе японцев, "дабы своею дружбой перемогать их застарелую азиатскую нелюдскость".

В 1741 г. вторая экспедиция Беринга-Чирикова исследовала часть побережья Аляски и несколько островов.

4 июня 1741 г. В. Беринг — начальник Второй Камчаткой экспедиции, и его заместитель Алексей Чириков, командуя двумя пакетботами "Св. Петр" и "Св. Павел", вышли в море из Авачинской губы, где был основан город Петропавловск. Суда направились на юго-восток в поисках "Земли Жуана да-Гамы", помещавшейся на некоторых картах XVIII в. между 46° и 50° северной широты. Потеряв больше недели и убедившись в отсутствии даже клочка суши в северной части Тихого океана, где они оказались первопроходцами, оба корабля взяли курс на северо-восток. 20 июня на море пал густой туман, и суда потеряли друг друга. Три дня Беринг на "Св. Петре" искал Чирикова, пройдя на юг около 400 км, потом двинулся на северо-восток и впервые пересек центральную акваторию залива Аляска.

4 ноября волна прибила судно к неизвестному острову (впоследствии названному именем Беринга), где капитан-командор и многие члены экипажа умерли. Оставшиеся в живых 46 моряков провели тяжелую зиму, но построили из остатков пакетбота небольшое суденышко и 26 августа 1742 г., почти не пользуясь парусом, на веслах достигли Петропавловска, где их считали давно погибшими.

Счастливее был Чириков: он взял правильный курс и за сутки раньше Беринга пристал к материку Америка, но высланные на берег люди погибли и в октябре 1741 г., после больших лишений, но в общем благополучие Чириков вернулся в Петропавловск. Чириков рапортовал Адмиралтейств-Коллегии: ". в северной ширине в 55 градусов 36 минут получили землю, которую признаем без сумнения, что оная — часть Америки". В 1742 г. — неудачно — Чириков пытался вновь пройти в Америку, а Шпанберг в Японию. Но в 1743 г. по "высочайшему повелению" действия сибирских экспедиций были приостановлены и фактически закончились.

Вопрос был решен, но сейчас же заброшен. Результаты полученные не были опубликованы, хранились как величайшая тайна. Немногое отразилось на карте 1745 г., кое-что проникло в печать в научной литературе. Имена Беринга, Чирикова были неизвестны. Были неизвестны и эти экспедиции, и главные их результаты, достигнутые русскими людьми.

Академия наук в 1754 г. издала на французском языке карту Сибири, где были опубликованы результаты исследований Беринга и Чирикова и Великой Сибирской экспедиции. Через несколько лет, в 1758 г., Миллер в цельной картине восстановил всю коллективную работу русских землепроходцев-исследователей XVII и XVIII вв.

В то самое время, когда русское правительство бросало в архивы результаты экспедиции, уводило свои суда в тот момент, когда надо было взять результат работы, — в это время дело продолжалось само собой, инициативой частных русских людей-купцов и промышленников. Корабль Чирикова в 1741 г. вернулся с огромной добычей: на диких, малолюдных островах и берегах Северной Америки он открыл огромные нетронутые богатства пушных зверей. Кроме множества драгоценных мехов, его корабль привез 900 бобровых шкур.

Известия, привезенные Чириковым, возбудили на местах страсть к наживе и приключениям — океан не остановил движения русских предпринимателей на восток. Уже летом 1743 г. на маленьком судне "Капитон" сержант Нижнекамчатской команды Е. Басов на средства московского купца А. Серебренникова отплыл к Берингову острову.

Беринг, Витус Йохансен

Русский мореплаватель голландского происхождения, капитан-командор, исследователь северо-восточного побережья Азии, Камчатки, морей и земель северной части Тихого ок., северо-западных берегов Америки, руководитель 1-й (1725–1730 гг.) и 2-й (1733–1743 гг.) Камчатских экспедиций.

Чириков, Алексей Ильич

Русский мореплаватель, капитан-командор, исследователь северо-восточного побережья Сибири, участник 2 Камчатских экспедиций.

Академия наук прикомандировала к экспедиции группу научных работников, которую обычно и называют Академическим отрядом Великой Северной экспедиции.

В начале 1734 г. вся экспедиция во главе с В. Берингом собралась в Тобольске. Оттуда он послал несколько сухопутных партий геодезистов для изучения побережья океана, выделив к уже имевшимся двух человек из свиты профессоров, и направился в Якутск, куда добрался в конце октября. Три года В. Берингу пришлось провести там: он организовал строительство железоделательного завода и канатной мастерской, наладил сбор смолы и изготовление такелажа для судов, оказал помощь попавшему в тяжелое положение отряду М. Шпанберга, обеспечил отправку в Охотск снаряжения и продовольствия.

Плавание Беринга: открытие Северо-Западной Америки, Алеутских и Командорских островов

Ванкувер, Джоржд

Британский морской офицер, исследователь Тихого океана и тихоокеанского побережья Северной Америки. Участник 2-го (1772–1774 гг.) и 3-го (1776–1779 гг.) кругосветных плаваний Дж. Кука.

Дежнев Семён Иванович

Попов, Федот Алексеев

Русский землепроходец-мореход, совместно с С. И. Дежнёвым открывший проход между Азией и Америкой в XVII в.

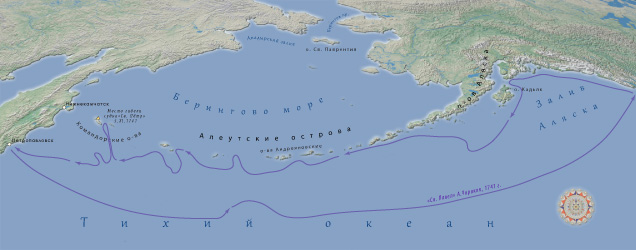

Плавания В. Беринга и А.Чирикова в 1728 и 1741 гг.

Плавания В. Беринга и А.Чирикова в 1728 и 1741 гг.

Гудзон, Генри

Английский мореплаватель на службе Англии и Нидерландов. Исследователь Гренландии, Европейской Арктики и востока Северной Америки.

Зимовка на острове Беринга и возвращение на Камчатку

осле смерти В. Беринга команду принял Свен Ваксель как старший офицер, но все вопросы решались на общих собраниях. (Он взял с собой в плавание сына Лоренца — Лаврентия Ксаверьевича Вакселя, десятилетнего мальчика, благополучно выдержавшего все испытания. Впоследствии Л. Ваксель стал офицером русского флота). Зимой моряки обошли кругом новую землю и убедились, что находятся на острове. На западе обнаружили выброшенный на берег камчатский лес, обломки лодок, саней и т. п. В середине зимы умерли еще 10 человек. 45 оставшихся в живых дотянули до лета 1742 г., преодолев многочисленные трудности и лишения. Зимовка протекала тяжело: часто налетали штормовые ветры, нередко достигавшие ураганной силы, дважды от подземных толчков Записи С. Вакселя о землетрясениях на о. Беринга оказались первыми сведениями о сейсмичности островов северной части Тихого океана. песок почти полностью засыпал землянки. Недостатка в топливе, правда, не было — волны выбрасывали на берег много леса, однако носить его приходилось на плечах за 10 верст. На острове водилось множество песцов. У берегов незамерзавшего зимой моря плавали так называемые камчатские бобры (морские выдры) и громадные, но безобидные млекопитающие — морские коровы, теперь вымершие; весной появились бесчисленные стада котиков. И команда занималась очень легкой на этом острове охотой, дававшей достаточно мяса, поскольку зверь здесь никогда раньше не видел человека и поэтому не боялся его. Каждый зимовщик получал и хлеб: из спасенных запасов ежедневно выдавалось 250–400 граммов муки.

С. Вакселя, С. Стародубцев в 1744 г. был награжден званием сына боярского.) 9 августа судно спустили на воду. Длина его (по килю) составляла 11 м, а ширина — 3,7 м. Разместилось на нем 46 человек, конечно, в страшной тесноте. В море вышли 13 августа, увидели через четыре дня Кроноцкий мыс (54°45' с. ш.), но не решились высадиться там и пошли к Петропавловску (53° с. ш.), причем из-за штиля или противных ветров вынуждены были большей частью идти на веслах и только 26 августа 1742 г. достигли Петропавловска.

Плавание Чирикова — открытие Северо-Западной Америки и Алеутских островов

Плавание А.Чирикова в 1741 гг.

Плавание А.Чирикова в 1741 гг.

Отряд Шпанберга и открытие северного пути в Японию

ля отряда М. Шпанберга в Охотске построили два судна и отремонтировали третье. Одним кораблем командовал сам М. Шпанберг, другим — выходец из Англии, Вилим Вальтон, третьим — Алексей Елизарович Шельтинг. В конце июня 1738 г. флотилия перешла из Охотска в Большерецк, а 15 июля направилась оттуда на юг. Через четыре дня в густом тумане отстал А. Шельтинг (на следующий день он повернул обратно); еще через пять дней отстал и В. Вальтон; М. Шпанберг один продолжал путь вдоль Курильской гряды. Обходя ее, он дошел до пролива Фриза и обогнул о. Уруп, приняв его за группу островов. М. Шпанберг побоялся один идти дальше, к Японии, и 17 августа вернулся в Большерецк (позднее он ссылался на недостаток провизии).

В. Вальтон и на этот раз отличился: он прошел до юго-восточного выступа Хонсю и выслал на берег за водой восемь человек. Японцы помогли им набрать воду. Оттуда В. Вальтон прошел на юг, мимо каких-то цветущих берегов, и на 33°28' с. ш. бросил якорь у маленького острова (вероятно, из группы Идзуситито), где простоял день. В июле он вернулся в Охотское море.

Хметевский: опись Охотского моря

Судно стало на зимовку немного севернее — в устье р. Хайрюзова (у 57° с. ш. ). Зимой В. Хметевский составил карту заснятой части северного побережья (более 1500 км). Летом 1744 г. он и геодезист Михаил Васильевич Неводчиков, участник плавания М. Шпанберга в Японию, присланный вместо умершего А. Шаганова, провели съемку побережья Камчатки от пункта зимовки до Большерецка (600 км.).

Первые исследователи Приамурья

ще в 1734 г. В. Беринг поручил двум геодезистам — П. Н. Скобельцыну и В. Шетилову, несколько лет проработавшим в Забайкалье, отыскать более короткий, чем якутский, путь к Охотскому морю. Он должен был отвечать также другому требованию — не проходить по р. Амуру. Исходным пунктом путешествия геодезисты выбрали Нерчинск.

Попытка найти проводников в 1734 г. потерпела неудачу: местные жители, промышлявшие в тайге, не пользовались сухим путем, предпочитая двигаться по воде. Они выбирали какой-нибудь левый приток р. Шилки и по нему поднимались в верховья, а затем возвращались той же дорогой.

Летом следующего года во главе партии, включавшей нескольких казаков и переводчиков, с проводниками, уверявшими, что знают, как выйти на р. Уду, П. Скобельцын и В. Шетилов сплыли по р. Шилке до устья р. Горбицы, ее небольшого левого притока (у 119° в. д.). Здесь они пересели на лошадей и медленно двинулись на восток через горную лиственничную тайгу, обходя болота и переправляясь через верховья многочисленных притоков Шилки и верхнего Амура.

После тяжелой зимовки где-то в верховьях р. Большого Ольдоя, притока верхнего Амура (у 123° в. д.), геодезисты решили завершить работы. Они перевалили в верховья р. Нюкжи и со съемкой спустились по ней и по р. Олёкме на р. Лену. В Якутск они добрались в начале июня 1736 г. и представили карты большей части течения р. Нюкжи и нижней Олёкмы.

По приказу В. Беринга геодезистам пришлось повторить поиски дороги на р. Уду. Через Иркутск они прибыли в Нерчинск и в начале июня 1737 г. во главе более крупного отряда снова направились на восток. На этот раз им удалось достичь верхнего Гилюя. По ноябрьскому снегу на нартах и лыжах они проследили его до впадения в р. Зею и, несомненно, видели хребет Тукурингра, сопровождающий правый берег реки. Целый месяц отряд поднимался по Зее, пока не иссякли запасы продовольствия. К тому же проводники не смогли указать дороги на р. Уду. Пришлось поворачивать назад. Через увалы и холмы в северо-западной части Амурско-Зейского плато геодезисты достигли р. Амура у 124° в. д. и вернулись в Нерчинск в конце декабря.

Задача, поставленная В. Берингом, была решена только через 114 лет: от р. Горбицы до р. Уды в 1851 г. прошел топограф В. Е. Карликов.

Давние экспедиции мы воспринимаем как нечто романтическое. Знакомые с детства топонимы — Берингово море, Берингов пролив, остров Беринга — стали уютными образами. Рассматривая карты путешествий середины XVIII века, мы редко отдаём себе отчёт, что между основными точками маршрута — тысячи километров, чтобы преодолеть их требовались месяцы и годы. А цена географических открытий — это подчас предельные лишения, страдания и человеческие жизни.

В нынешнем очерке мы остановимся на важнейшей экспедиции Витуса Беринга — так называемой Второй Камчатской. Это был главный и трагический этап его биографии. Материалы, полученные в ходе той экспедиции, предопределили не только дальнейшие научные изыскания, но и во многом сам смысл русской истории.

В 14 лет Беринг записался в морской флот Нидерландов. Участвовал юнгой в плавании к берегам Ост-Индии. Страсть к морю, путешествиям и, вероятно, приключениям привела его в петровскую Россию. В начале XVIII века она была в глазах многих европейцев тем, чем стала позже Америка, — местом, где романтики и авантюристы мечтали реализовать свои амбиции. Ну и заработать, конечно.

img_2585_bering.jpg

Беринг попал в Россию, когда ему было 22 года. Служил на Балтийском флоте в годы Северной войны, на Азовском флоте командовал небольшим судном и успел поучаствовать в Русско-турецкой войне. Вернулся на Балтику. Был захвачен в плен шведскими каперами, с благословения своего правительства разбойничавшими на море. Бежал. Женился. В 1715 году последний раз повидал свою родную Данию, чтобы вернуться в Россию уже навсегда.

И хотя в 1720 году он уже капитан второго ранга, а под его началом — парусный линейный корабль, его амбициозная натура (говорят, что и жена) требует большего. Он демонстративно увольняется со службы, а потом вновь возвращается — но уже капитаном первого ранга на новый большой военный парусник "Селафаил".

Но это не предел мечтаний Беринга. И когда Пётр I задумывается об экспедициях на восток своих владений, Беринг оказывается именно тем человеком, кто поможет осуществить глобальный план правителя Российской империи.

Первая Камчатская экспедиция началась в 1724 году и длилась шесть лет, большая часть из которых ушла на переход через Сибирь. И несмотря на важные открытия, сделанные в ходе плавания, Беринг не достиг не только устья Колымы, но и северо-восточной оконечности Азии, повернув назад раньше. Он скорее угадал, что места, "где Азия сошлась с Америкой", не существует.

Но ведь в итоге он оказался прав. Пролив между двумя частями света означал, что имеется "северо-восточный проезд", свой русский путь в Тихий океан, Японию, Китай и Ост-Индию. И уж что точно последующие мореплаватели ставили в заслугу первой экспедиции Беринга — появились весьма достоверные на тот момент карты западного побережья моря, которое позже назовут Беринговым. Не забудем и про Сибирь. Экспедиция Беринга положила на карту 28 пунктов на тракте восточнее Тобольска. И главное — Российская империя получила свои осмысленные очертания на востоке.

7176.jpg

Новая карта открытий, сделанных российскими мореплавателями. Императорская Санкт-Петербургская академия наук. 1784 год. Источник: Картографический фонд РГО

Возвратившись в столицу, Беринг сразу же предложил ещё более честолюбивые планы. И хотя Петра I уже не было в живых, проект Второй Камчатской экспедиции был поддержан. Впрочем, она была настолько грандиозна, что историография знает и другое её название — Великая Северная экспедиция. Ей надлежало исследовать арктическое побережье Сибири и Дальний Восток, чтобы понять, есть ли действительно путь из Архангельска в Тихий океан, исследовать Курильские острова и найти торговые пути в Японию, наконец, достичь-таки Америки.

При этом интересовало всё: география, геология, зоология, ботаника, этнография и, как мы бы сейчас непременно сказали, геополитика. Берингу предписывалось "везде сыскивать новых земель и островов и неподвластных, сколько можно в подданство приводить".

Это было настолько глобальное предприятие, колоссальные усилия и риски, что для наших современников близкой аналогией может быть разве что полёт на Марс и его колонизация. Путь в неведомое, и не исключено — лишь в один конец.

Новая экспедиция состояла из нескольких отрядов. Сам Беринг стал во главе из них, целью которого стала Америка.

Экспедиция началась в 1733 году. Из Петербурга в Сибирь отправилось около 500 человек. До Охотска с Берингом ехала и его жена Анна Кристина (или, как её на русский манер называли, Анна Матвеевна) и два их младших ребёнка — Антон и Аннушка, коим на момент начала экспедиции было два и три года. Двое старших — Йонас и Томас — оставили на попечение учителям в Ревеле.

Несколько лет ушло на то, чтобы пересечь Сибирь. Иногда приходилось прокладывать новые пути. Особенно тяжёлым стал переход зимой из Якутска в Охотск, где были построены два пакетбота — "Св. Пётр" и "Св. Павел", командовали которыми Витус Беринг и Алексей Чириков.

В 1740 году суда пересекли Охотское море и зашли в Авачинскую губу. Здесь заложили порт, в честь судов получивший название Петропавловск.

aleksandr_maksin_na_reyde_v_avachinskoy_gube-529129.jpg

Лишь 4 июня 1741 года "Св. Пётр" и "Св. Павел" вышли в море и отправились к Земле Хуана де Гама — как позже выяснилось, мифическому месту, нанесённому на карту французом Жозефом Делилем. Не найдя ничего, пакетботы взяли курс на северо-восток. Но вскоре потеряли друг друга в густом тумане и при сильном ветре. Как оказалось, навсегда.

16 июля "Св. Павел" Чирикова достиг Америки, предположительно, у современного острова Бейкер. К берегу был отправлен ялбот. И пропал. Через несколько дней капитан отправил к берегу ялик. Но и он не вернулся. Чириков сделал вывод, что туземцы с послами поступили "неприятельски"…

Пройдя вдоль берега 400 вёрст, было решено возвращаться. По пути отряд Чирикова открыл несколько островов Алеутской гряды и даже встретился с более миролюбивыми туземцами, коих одарил подарками.1

2560px-aleutian_sunset_4835731617.jpg

2 октября "Св. Павел" вернулся в Петропавловск. Экипаж, изначально состоявший из 75 человек, потерял 15 человек пропавших без вести, и ещё девять членов экипажа умерли от болезней.

А что же "Св. Пётр" с Берингом во главе? Он подошёл к южному побережью Аляски 17 июля, спустя день после Чирикова. В половине первого часа пополудни матросы увидели землю с высокими хребтами и сопку, покрытую снегом. Это был хребет Св. Ильи. Но Беринг не стал рисковать, а первым местом, где высадились члены его отряда, стал остров Каяк. Случилось это 20 июля. Натуралист Георг Стеллер пробыл на американской земле 10 часов. За это время он исследовал 160 видов растений, а также нашёл покинутые жилища индейцев, предметы быта и даже оружие.

Стеллер был крайне недоволен, что Беринг не позволил ему остаться на острове дольше. И даже подозревал командора в скептическом, если не сказать высокомерном отношении к учёному. Хотя есть и другое объяснение — осторожность и предусмотрительность Беринга. Море было неспокойно, что создавало риски для корабля.

21 июля экспедиция начала свой путь домой. Беринг, как и многие члены экипажа, страдал от цинги. Командование судном перешло к лейтенанту Свену Вакселю. Впоследствии он довольно подробно описал все те невзгоды, которые пришлось пережить экспедиции.

Путь "Св. Петра" лежал вдоль побережья Аляски и Алеутской гряды. 29 августа корабль стал на якорь меж двух островов. Теперь мы их знаем как Шумагинские, в честь первого умершего члена экипажа — матроса Шумагина. Здесь же произошла встреча с туземцами.

aleutian_islands_amo_2014135_lrg.jpg

В сентябре погода стала портиться. Тяжёлые тучи плотно спрятали солнце и звёзды, по которым можно было бы ориентироваться. Дождь, колючий ветер, один шторм сменялся другим.

Между тем экспедиция продолжалась и открыла ещё три острова: Св. Маркиана, Св. Стефана и Св. Авраама.

В октябре цинга стала буквально косить экипаж. У людей отнимались руки и ноги. Вдобавок запасы провизии подходили к концу. По словам Вакселя, корабль плыл "как кусок мёртвого дерева", почти без всякого управления, подгоняемый ветром и волнами. 24 октября выпал первый снег.

Земля, хоть какая-нибудь, виделась спасением. Уж если не Камчатка, то хотя бы место, где можно устроиться на зимовку.

А вокруг было лишь бушующее ледяное море.

Совершенно разбитый, уже почти не поднимавшийся с постели 60-летний Беринг как мог поддерживал веру своих людей в спасение. И это в тот момент, когда почти половина экипажа не могли стоять на ногах. А те, кто ещё мог, работали на пределе человеческих сил.

4 ноября на горизонте показалась земля. Даже те, кто не мог ходить, вылезали из своих укрытий, только бы увидеть сушу. Все надеялись, что это прекрасная, спасительная, родная Камчатка.

Пакетбот долго искал среди острых рифов место, где можно было бы приблизиться к берегу. В какой-то момент большая волна перебросила корабль через камни.

Высадка проходила долго. Как свидетельствует Ваксель, многие умирали, как только попадали на свежий воздух. Несколько человек скончалось в лодке, так и не ступив на берег, а несколько человек умерли вскоре после высадки. Непуганые песцы отгрызали покойникам руки и ноги, прежде чем удавалось похоронить их.

Беринга перенесли на носилках. На острове не росли деревья, но были песчаные ямы, которые стали укрытиями для измученных людей.

dmitriy_utkin_ostrov_beringa-567285_ostrov_beringa.jpg

Вскоре выяснилось, что земля, на которую высадился экипаж "Св. Петра", вовсе не Камчатка, а неизвестный необитаемый остров. Это было ударом для всех.

Капитан-командор чувствовал себя хуже с каждым днём. Он лежал в земляной яме, прикрытый сверху куском парусины. Ноги и руки отнялись. Ветер заносил нижнюю часть тела песком, а когда соратники пытались откапывать его, противился, говоря, что так ему теплее.

Беринг умер 8 декабря 1741 года на острове, который назвали его именем.

Ваксель вспоминал, что даже если бы все были здоровы и полны сил, то уже одной угрозы предстоящих жестоких ежедневных бедствий было бы достаточно, чтобы свести людей в могилу. Больные продолжали умирать один за другим. Покойники оставались лежать среди живых, поскольку сил убрать их, а тем более похоронить не было ни у кого.

Весной разбитый волнами "Св. Пётр" разобрали и соорудили из его деталей небольшое судно. 13 августа оно вышло в море, и спустя две недели остатки экипажа добрались до Петропавловска. Из 77 их осталось 46 человек.

068.jpg

Если обобщить работу всех отрядов, участвовавших во Второй Камчатской экспедиции, то она принесла чрезвычайно важные научные, практические и политические результаты. Появилась "Карта Российской империи, северных и восточных берегов, прилежащих к Северному Ледовитому и Восточному океанам с частью вновь найденных чрез морское плавание западных американских берегов и острова Япона". Было положено начало системному научному изучению Сибири. От Волги до Камчатки созданы пункты наблюдений за метеоусловиями. Появился морской путь из России в Японию. Протянулись ниточки, которые в скором времени привяжут Аляску к Российской империи. Многие топонимы до сих пор несут в себе память о героях той экспедиции: море Лаптевых, остров Чирикова, мыс Челюскина. А имя Беринга, нанесённое на карту мира, деликатно даёт понять об интересах и влиянии России в этой части Тихого океана. Наконец, Северный морской путь и Арктика — пожалуй, одни из самых актуальных сюжетов XXI века.

Читайте также: