Двигательный нейрон это кратко

Обновлено: 07.06.2024

Строение и физиология нейрона. Внутриклеточный транспорт нейрона

Миллиарды нейронов формируют поверхностный слой — кору— полушарий головного мозга и полушарий мозжечка. Кроме того, в толще белого вещества нейроны образуют скопления—ядра.

Практически все нейроны ЦНС мультиполярны: сома (тело) нейронов характеризуется наличием нескольких полюсов (вершин). От каждого полюса, за исключением одного, отходят отростки — дендриты, которые образуют многочисленные разветвления. Дендритные стволы могут быть гладкими или образовывать многочисленные шипики. Дендриты образуют синапсы с другими нейронами в области шипиков или ствола дендритного дерева.

От оставшегося полюса сомы отходит отросток, проводящий нервные импульсы,— аксон. Большинство аксонов формирует коллатеральные ветви. Концевые ветви образуют синапсы с нейронами-мишенями.

Нейроны образуют два основных типа синаптических контактов: аксодендритические и аксосоматические. Аксодендритические синапсы в большинстве случаев передают возбуждающие импульсы, а аксосоматические — тормозящие.

Формы нейронов мозга.

(1) Пирамидальные нейроны коры полушарий.

(2) Нейроэндокринные нейроны гипоталамуса.

(3) Шипиковые нейроны полосатого тела.

(4) Корзинчатые нейроны мозжечка. Дендриты нейронов 1 и 3 образуют шипики.

А — аксон; Д — дендрит; КА — коллатерали аксона. Дендритные шипики.

Срез мозжечка, на котором имеются дендриты гигантских клеток Пуркинье, образующие шипики.

В поле зрения различимы три шипика (Ш), образующие синаптические контакты с булавовидными расширениями аксонов (А).

Четвертый аксон (слева вверху) образует синапс с дендритным стволом. (А) Двигательный нейрон переднего рога серого вещества спинного мозга.

(Б) Увеличенное изображение (А). Миелиновые оболочки участков 1 и 2, располагающихся в белом веществе ЦНС, образованы олигодендроцитами.

Возвратная коллатеральная ветвь аксона начинается от немиелинизированного участка.

Миелиновые оболочки участков 3 и 4, относящихся к периферической части нервной системы, образованы шванновскими клетками.

Утолщение аксона в области вхождения в спинной мозг (переходного участка) соприкасается с одной стороны с олигодендроцитом, а с другой—со шванновской клеткой.

(В) Нейрофибриллы, состоящие из нейрофиламентов, видны после окрашивания солями серебра.

(Г) Тельца Ниссля (глыбки гранулярной эндоплазматической сети) видны при окрашивании катионными красителями (например, тионином).

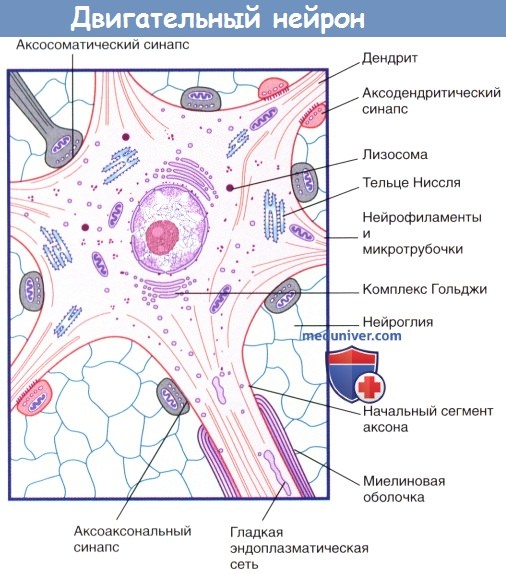

Внутреннее строение нейронов

Цитоскелет всех структур нейрона образован микротрубочками и нейрофиламентами. Тело нейрона содержит ядро и окружающую его цитоплазму— перикарион (греч.peri— вокруг и karyon—ядро). В перикарионе расположены цистерны гранулярной (шероховатой) эндоплазматической сети — тельца Ниссля, а также комплекс Гольджи, свободные рибосомы, митохондрии и агранулярная (гладкая) эндоплазматическая сеть.

1. Внутриклеточный транспорт. В нейронах происходит обмен веществ между мембранными структурами и компонентами цитоскелета: непрерывно синтезируемые в соме новые клеточные компоненты перемещаются в аксоны и дендриты путем антероградного транспорта, а продукты метаболизма поступают путем ретроградного транспорта в сому, где происходит их лизосомальное разрушение (распознавание клеток-мишеней).

Выделяют быстрый и медленный антероградный транспорт. Быстрый транспорт (300-400 мм в сутки) осуществляют свободные клеточные элементы: синаптические пузырьки, медиаторы (или их предшественники), митохондрии, а также липидные и белковые молекулы (в том числе и белки-рецепторы), погруженные в плазматическую мембрану клетки. Медленный транспорт (5-10 мм в сутки) обеспечивают компоненты цнто-скелета и растворимые белки, в том числе и некоторые белки, задействованные в процессе высвобождения медиаторов в нервных окончаниях.

Первым среди нейротрофинов был изучен фактор роста нервов, выполняющий особенно важные функции в развитии периферической чувствительной и вегетативной нервной системы. В соме нейронов зрелого мозга синтезируется фактор роста, выделенный из головного мозга (BDNF), который транспортируется антероградно в их нервные окончания. Согласно данным, полученным в результате исследований на животных, фактор роста, выделенный из головного мозга, обеспечивает жизнедеятельность нейронов, принимая участие в обмене веществ, проведении импульсов и синаптической передаче.

Внутреннее строение двигательного нейрона.

Изображены пять дендритных стволов, три возбуждающих синапса (выделены красным цветом) и пять тормозных синапсов.

2. Механизмы транспорта. В процессе нейронального транспорта роль поддерживающих структур выполняют микротрубочки. Связанные с микротрубочками белки перемещают органеллы и молекулы вдоль внешней поверхности миктротрубочек за счет энергии АТФ. Антероградный и ретроградный транспорт обеспечивают разные виды АТФаз. Ретроградный транспорт осуществляется за счет динеиновых АТФаз. Нарушение функционирования динеинов приводит к болезни двигательного нейрона.

Ниже описано клиническое значение нейронального транспорта.

Столбняк. При загрязнении раны почвой возможно заражение столбнячной палочкой (Clostridium tetani). Этот микроорганизм продуцирует токсин, который связывается с плазматическими мембранами нервных окончаний, проникает путем эндоцитоза в клетки и посредством ретроградного транспорта попадает в нейроны спинного мозга. Нейроны, расположенные на более высоких уровнях, также захватывают этот токсин путем эндоцитоза. Среди этих клеток необходимо особенно отметить клетки Реншоу, которые в норме оказывают тормозное действие на двигательные нейроны путем выделения тормозного медиатора—глицина.

При поглощении клетками токсина выделение глицина нарушается, вследствие чего прекращаются тормозные влияния на нейроны, осуществляющие двигательную иннервацию мышц лица, челюстей и позвоночника. Клинически это проявляется длительными и изнурительными спазмами этих мышц и в половине случаев заканчивается гибелью пациентов от истощения в течение нескольких дней. Предотвратить столбняк возможно, проведя своевременную иммунизацию в должном объеме.

Вирусы и токсичные металлы. Считают, что за счет ретроградного аксонального транспорта происходит распространение вирусов (например, вируса простого герпеса) из носоглотки в ЦНС, а также перенос токсичных металлов—алюминия и свинца. В частности, распространение вирусов по структурам мозга осуществляется за счет ретроградного межнейронального переноса.

Периферические нейропатии. Нарушение антероградного транспорта — одна из причин дистальных аксональных нейропатий, при которых развивается прогрессирующая атрофия дистальных участков длинных периферических нервов.

Тельце Ниссля в соме двигательного нейрона.

Эндоплазматическая сеть имеет многоуровневую структуру. Полирибосомы образуют выросты на внешних поверхностях цистерн или свободно лежат в цитоплазме.

(Примечание: для лучшей визуализации структуры слабо окрашены).

Особенность двигательных нервных клеток в том, что их цитоплазма не окружает ядро равномерно, а образует два отростка. Один из них более короткий (дендрит) принимает нервный импульс, второй (аксон) передает его дальше.

Таким образом, двигательный периферический нейрон проводит нервный импульс от центральной нервной системы к мышце. В мышечной ткани его длинный отросток разветвляется и соединяется с десятками мышечных волокон.

Виды двигательных нейронов

По локализации моторные нейроны подразделяются на центральные и периферические. Центральные расположены в ткани головного мозга. Они отвечают за сознательные контролируемые мышечные сокращения.

Двигательные нейроны, идущие непосредственно к мышечным волокнам, называют соматическими.

Тела двигательных нейронов соматической нервной системы расположены в области передних рогов спинного мозга и располагаются группами, каждая из которых отвечает за сокращение строго определенной мускулатуры. К примеру, мотонейроны шейного отдела управляют мускулатурой рук, поясничного отдела отвечают за иннервацию ног.

Периферические нервные клетки, отвечающие за движения, классифицируются следующим образом:

- большие альфа-мотонейроны;

- малые альфа-мотонейроны;

- гамма-мотонейроны;

- клетки Реншо.

Большие альфа-клетки формируют крупные проводящие стволы. Малые альфа и гамма-нейроны имеют более тонкие аксоны. Клетки Реншо входят в состав крупных стволов и служат для коммутации сигналов.

Функции мотонейрона

Центральные и периферические двигательные нервные клетки работают согласовано. Совместно они обеспечивают сокращение определенных групп мышц и позволяют человеку выполнять какие-либо действия.

Для координированных движений конечностей необходимо одновременное сокращение сгибателей и разгибателей. При работе сгибателей первоначальный сигнал возбуждения возникает в области прецентральной извилины соответствующего полушария.

За это действие отвечают клетки, называемые пирамидными. Собранные вместе их отростки образуют так называемый пирамидный двигательный путь. Далее сигнал идет к передним рогам спинного мозга, откуда передается уже непосредственно в миофибриллы.

Активирующее влияние на мотонейроны мышц разгибателей оказывают специальные центры задних отделов больших полушарий. Они формируют дорсальный и вентральный пути. Таким образом, в формировании координированного движения участвуют две области головного мозга.

По характеру функции нервные клетки, задействованные в процессе мышечного сокращения, подразделяются на двигательные и вставочные нейроны. Первые ответственны за исполнительную функцию, в то время как для координации нервных импульсов служат вставочные. Эта особая разновидность имеет меньшие размеры и более многочисленна.

Для сравнения — в области передних рогов их в 30 раз больше чем двигательных. Когда возбуждение проводится по аксону двигательного нерва, оно переходит первоначально на вставочный нейрон. В зависимости от характера сигнала он может быть усилен либо ослаблен, после чего передается дальше.

Клетки вставочного типа имеют больше отростков и более чувствительны. Они обладают большим числом отростков и их еще называют мультиполярными.

Для оптимизации сигналов исходящих по аксонам и идущим к мышечным волокнам, служат специальные клетки Реншоу, которые передают возбуждение с одного отростка на другой. Такой механизм служит выравниванию интенсивности нервного сигнала.

По отростку мотонейрона импульс достигает мышечного волокна, которое сокращается. Каждая группа мотонейронов и иннервируемые ими мышечные волокна отвечают за определенные движения.

Нервные клетки, обеспечивающие двигательную функцию:

| Виды нейронов | Локализация | Функция |

|---|---|---|

| центральные иннервирующие сгибатели | область прецентральной извилины | сокращение скелетных мышц сгибателей путем передачи импульса в область передних рогов |

| центральные иннервирующие разгибатели | область заднего мозга | сокращение скелетных мышц разгибателей путем передачи импульса в область передних рогов |

| периферические альфа | передние рога спинного мозга | непосредственное сокращение скелетных мышц |

| периферические гамма | передние рога спинного мозга | регуляция тонуса |

| вставочные | все отделы ЦНС | коммуникация сигналов внутри ЦНС |

Большие альфа-нейроны, проводящие сильный импульс, вызывают сокращение миофибрилл. Малые проводят слабые сигналы и служат для поддержания тонуса мускулатуры.

Помимо волокон, отвечающих за сокращение, в мышечной ткани есть и специальные спиральные фибриллы, регулирующие силу напряжения мускулатуры.

Эти экстрафузальные мышечные волокна иннервируются гамма-нейронами.

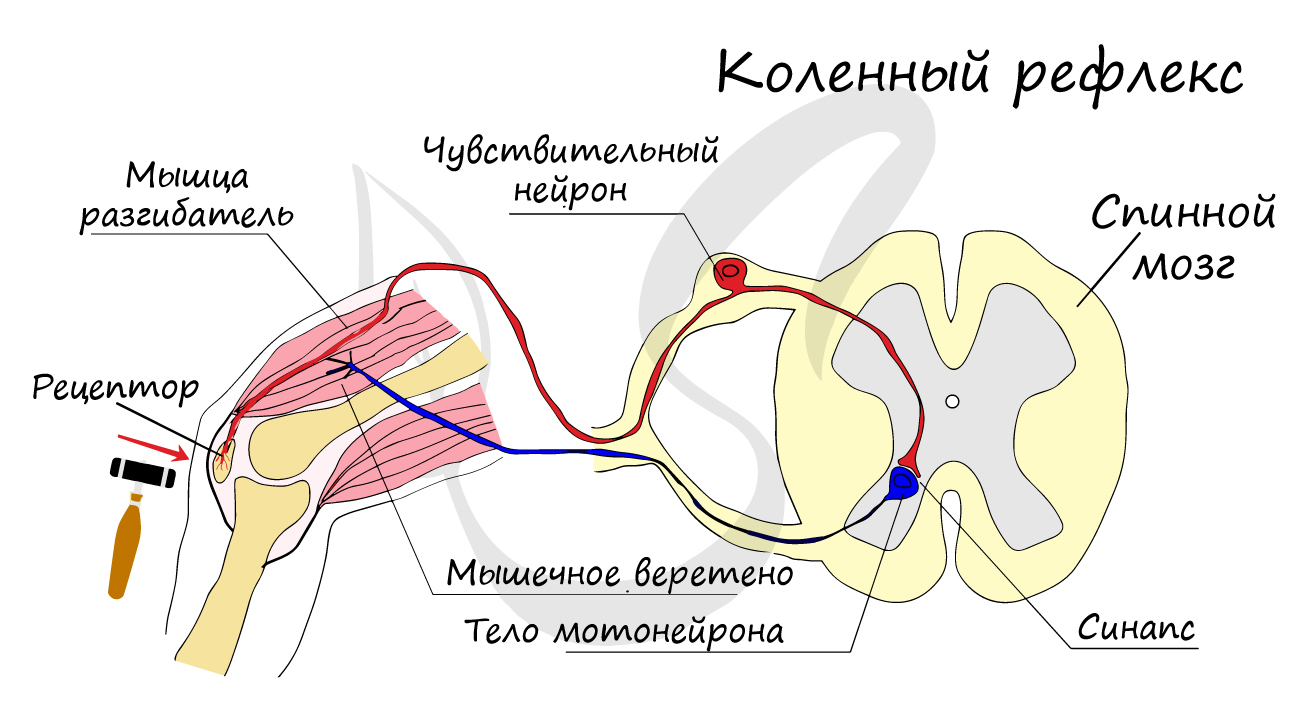

Возбуждение гамма-мотонейрона приводит к увеличению растяжения миофибрилл и облегчает прохождение импульса сухожильных рефлексов. Примером может быть прохождение нервного сигнала по дуге коленного рефлекса.

Слаженной работой периферических мотонейронов достигается тонкая настройка мышечного тонуса, что позволяет выполнять точные координированные движения. При поражении периферических двигательных нейронов мышечный тонус исчезает и движения невозможны.

Как работает двигательный нейрон?

Для того чтобы возник биоэлектрический импульс, необходима разница потенциалов на оболочке нервной клетки. Это происходит в результате изменения концентрации ионов калия и натрия с наружной и внутренней поверхности мембраны.

В дальнейшем импульс проходит до конца длинного отростка ‒ аксона и достигает места соединения с другой клеткой. Место такого контакта называют синапс.

С другой стороны синапса к месту контакта прилежит короткий ветвящийся отросток ‒ дендрит. Передача сигнала через синапс обусловлена активными химическими веществами, так называемыми медиаторами.

Возникнув на дендрите, сигнал распространяется по его оболочке и переходит далее на аксон. Для сокращения скелетной мышцы сигнал зарождается в мотонейроне коры, проходит по пирамидному пути, переходит на вставочный нейрон и далее в область передних рогов спинного мозга. Заканчивается эта цепь в мышечной ткани.

Результатом возбуждения двигательного центра коры будет сокращение группы мышечных волокон.

Симптомы поражения центрального двигательного нейрона

Поражения центральных моторных нервных клеток возникают чаще всего при инсульте. При ишемии или кровоизлиянии в вещество больших полушарий участок ткани отмирает. Такие поражения почти всегда односторонние.

Вследствие этого при поражении центральных двигательных нейронов наблюдаются нарушения функции мускулатуры с одной стороны. Самый заметный признак ‒ это односторонний паралич, приводящий к невозможности активных движений в руке и ноге.

С этой же стороны снижается мышечный тонус в туловище и мимической мускулатуре лица. Поражение центральных моторных областей сопровождается рядом изменений рефлекторной деятельности.

Клинически это выражается в появлении разнообразных патологических рефлексов. Их совокупность, снижение тонуса мышц и нарушения чувствительности позволяют врачу установить диагноз.

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НЕЙРОН, нервная клетка, проводящая информацию на ЭФФЕКТОРЫ (обычно мышцы), от ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (ЦНС), таким образом вызывая соответствующую реакцию. Аксоны (отростки, проводящие нервные импульсы) этих нейронов, покрытые МИЕЛИНОМ (изолирующее вещество), идут от спинного мозга к мышцам. Двигательные нейроны задействованы в РЕФЛЕКСАХ спинного мозга. Они, однако, также связаны с головным мозгом посредством нисходящих спинномозговых каналов. Тела клеток этих трактов лежат в КОРЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, а их аксоны, которые проходят к спинному мозгу, соединяют эти нервные клетки с мозгом, обеспечивая управление произвольно сокращающихся мышц. Некоторые моторные нейроны действуют на железы ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, в результате чего эти железы выделяют гормоны. см. также СЕНСОРНЫЙ НЕЙРОН ; НЕЙРОН ; НЕРВ .

Научно-технический энциклопедический словарь .

Смотреть что такое "ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НЕЙРОН" в других словарях:

двигательный нейрон — См. Эфферентный нейрон … Словарь дрессировщика

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НЕЙРОН — Любая отдельная нервная клетка, которая активирует эффектор … Толковый словарь по психологии

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НЕЙРОН, АЛЬФА — Двигательный нейрон с телом клетки, расположенным или в вентральном роге спинного мозга, или в одном из двигательных ядер черепных нервов. Стимуляция вызывает сокращение эк страфузальных мышечных волокон … Толковый словарь по психологии

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НЕЙРОН, ГАММА — Двигательный нейрон с телом клетки либо в сером веществе спинного мозга, либо в двигательном ядре черепных нервов. Они имеют синапсы с интрафузальными мышечными волокнами … Толковый словарь по психологии

Двигательный стереотип — (динамический стереотип) устойчивый индивидуальный комплекс условно рефлекторных двигательных реакций, реализуемых в определенной последовательности в обеспечении позно тонических функций (походку, почерк, осанку). Как видно из этого… … Википедия

НЕЙРОН — (от греч. neuron нерв) нервная клетка, состоящая из тела и отходящих от него отростков относительно коротких дендритов и длинного аксона; основная структурная и функциональная единица нервной системы (см. схему). Нейроны проводят нервные импульсы … Большой Энциклопедический словарь

НЕЙРОН — (нервная клетка), основная структурная и функциональная единица НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, осуществляющая быструю передачу НЕРВНЫХ ИМПУЛЬСОВ между различными органами. Состоит из тела клетки, содержащей ядро, и нескольких ветвящихся пальцеобразных… … Научно-технический энциклопедический словарь

нейрон — а; м. [от греч. neuron нерв] Спец. Нервная клетка со всеми отходящими от неё отростками. * * * нейрон (от греч. néuron нерв), нервная клетка, состоящая из тела и отходящих от него отростков относительно коротких дендритов и длинного аксона;… … Энциклопедический словарь

Нейрон Двигательный, Мотонейрон (Motor Neurone) — нейрон (эффекторный), иннервирующий мышцу. Одни мотонейроны целиком расположены в центральной нервной системе. Их тела залегают в головном мозге (двигательной области коры полушарий большого мозга), а аксоны направляются к двигательным ядрам… … Медицинские термины

Нейрон эфферентный — (двигательный, эффекторный) передает нисходящее возбуждение из вышерасположенных отделов Ц.Н.С. к нижерасположенным или непосредственно рабочим органам, тканям … Словарь терминов по физиологии сельскохозяйственных животных

Сокращение мышц происходит за счёт смены всего двух команд: расслабиться и напрячься – тоесть, распрямиться и сократиться. За каждое из этих состояний отвечает специальный мотонейрон. Мотонейрон, отвечающий за сокращение, называют сгибателем, а отвечающий за расслабление – разгибателем.

Виды двигательных нейронов

Двигательные нейроны подразделяют на центральные и периферические по их локализации в организме. Соответственно, центральные двигательные клетки находятся в спинном и головном мозге, а периферические непосредственно в мышцах и подсоединяются к ним через аксоны нейронов.

Центральные нейроны отвечают за сознательные движения и рефлекторные, от них расходятся электрохимические импульсы с командами к периферии, и передаются мышцам, органам и другим тканям. Основное скопление групп двигательных клеток соматической нервной системы происходит в области передних рогов спинного мозга. Каждая группа отвечает за сокращение своих мышц. Например, группа мотонейронов шейного отдела управляет мускулатурой рук.

Именно из-за участия спинного мозга и его мотонейронов в управлении двигательным аппаратом, позвоночник опасно травмировать и высок риск при травме, получить инвалидность. И даже массаж позвоночника стоит доверять только проверенным профессионалам.

Классификация двигательных нейронов:

- Клетки Реншо

- Малые альфа-мотонейроны.

- Большие альфа-мотонейроны.

- Гамма-мотонейроны.

Большие альфы формируют собой ствол нервной цепи, а малые альфа и гамма со своими небольшими аксонами передают сигналы в самые труднодоступные участки. Клетки Реншо выполняют специальную функцию коммутации сигналов. Это своего рода телефонисты, которые в прошлом веке вручную соединяли разных абонентов телефонной связи.

Как работают двигательные нейроны

Всё нервная система, центральные и периферические нервы — это большой и сложный механизм, в котором согласованно работает множество элементов. По сути, прямохождение человека это уникальная и очень затратная для организма функция, которая требует особого рода двигательного механизма, и он у человека присутствует.

В соответствующем отделе коры головного мозга формируется двигательный сигнал. Участвуют в этом ещё одни специализированные клетки, которые называют пирамидальными за их форму. Пирамидальные клетки составляют пирамидальный двигательный путь, по которому сигнал достигает спинного мозга.

За работу сгибателей и разгибателей, в результате деятельности которых происходит сокращение мышц, отвечают разные области коры мозга: формируется сигнал в области прецентральной извилины, а за работу сгибателей и разгибателей уже отвечают задние области обоих полушарий.

Виды двигательных нейронов

Двигательные нейроны, клетки функционально подразделяются на следующие группы:

- Чувствительные (афферентные). Получают и обрабатывают сигнал от головного и спинного мозга.

- Двигательные (эфферентные). Непосредственно присоединены к волокнам мышц. У каждой мышце свой двигательный нерв.

- Вставочные (ассоциативные). Являются своего рода распределительными трансформаторными будками в организме. Они принимают сигнал и в зависимости от полученных инструкций могут его усилить, ослабить и передать дальше по цепи.

К каким мышцам присоединены мотонейроны

Типы мышечных волокон:

- Медленные оксидативные волокна.

- Быстрые оксидативные волокна.

- Быстрые гликолитические волокна.

Особенности нервных клеток

Нейроны чем-то отдалённо напоминают колонию муравьев – их так же много и они разделены на разнообразные группы по специализации. Именно в разности этих специализаций и заключаются их специфические особенности и отличия.

Виды мотонейронов, их характеристика и локализация в коре головного мозга:

- Центральные иннервирующие сгибатели: локализуются в области прецентральной извилины и отвечают за сжатие (сокращение) скелетных мышц.

- Центральные иннервирующие разгибатели: локализуются в области заднего мозга и отвечают за расслабление скелетных мышц.

- Периферические альфа: клетки, передающие волокнам мышц команды к сокращению. Локализуются в передних рогах спинного мозга.

- Периферические гамма: клетки, отвечающие за тонус мышц. Локализуются там же, в передних рогах спинного мозга.

- Вставочные: присутствую во всех отделах ЦНС, и осуществляют роль коммуникации всех сигналов в ЦНС.

Сколько нейронов в организме

Количество нервных клеток только в человеческом мозге это величина космических масштабов. По результатам последних исследований, проведённых бразильскими физиологами, в головном мозге человека их насчитывается около 86 миллиардов.

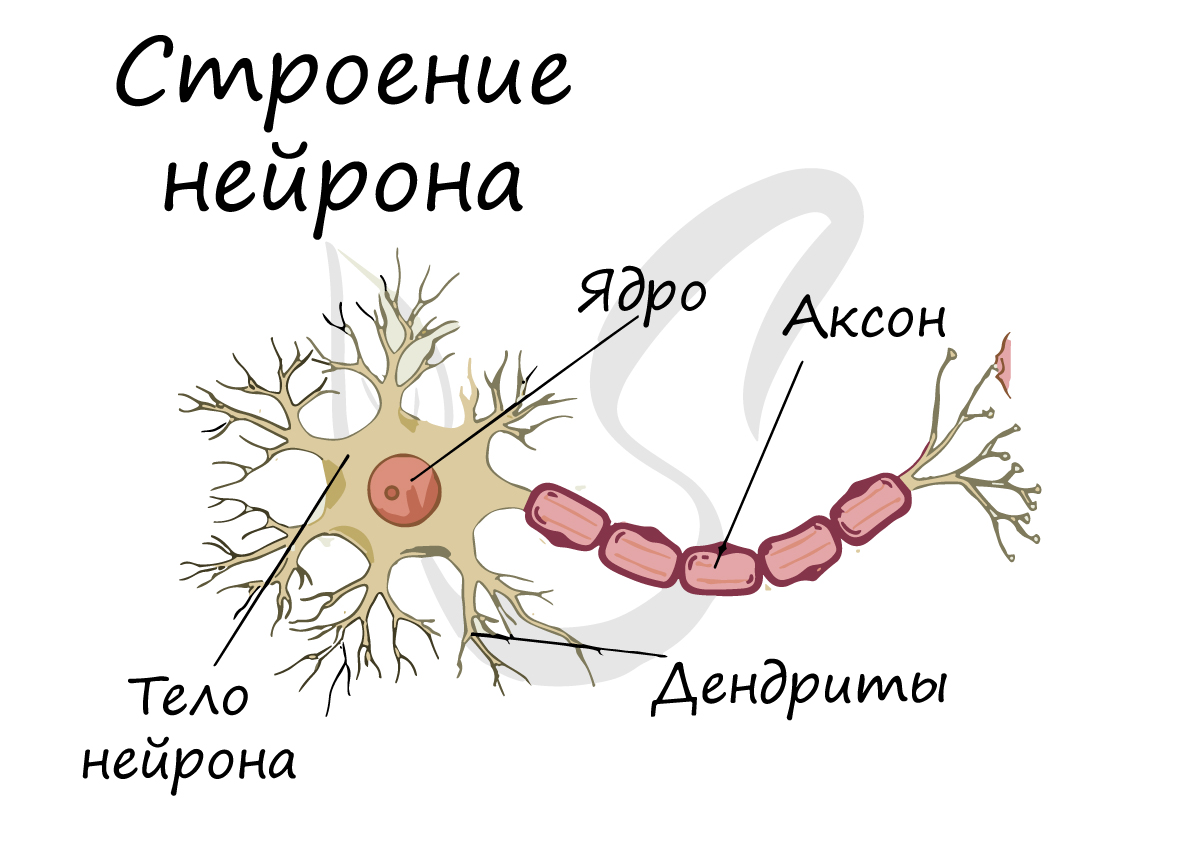

Строение нейронов

Двигательная нервная клетка состоит из трёх условных частей: тело двигательного нейрона, один аксон и множество дендритов. Дендриты это активные нервные окончания клеток, по которым устанавливается связь между нейронами, и проходят электрохимические импульсы. Нервы формируют между собой связи разной степени устойчивости. А аксоны уже соединяются с другими клетками и передают им командные сигналы, образуя из себя всю нервную систему.

Часть связей формирует полностью автоматизированную систему по контролю множества физиологических процессов, которые человеку нет необходимости осознанно контролировать. Называют эти связи условными и безусловными рефлексами. Так же устойчивые нейронные цепи формируются в процессе любой деятельности, в том числе и мышления.

Чем чаще человек совершает одно и то же действие, думает одни и те же мысли, одинаково реагирует на одни и те же раздражители, тем устойчивей становятся связи, которые эти события формируют. Так формируются приобретённые рефлексы, полезные и вредные привычки, физические и психологические зависимости. Каждое обращение человека в русло привычного поведения только укрепляет связанные с этим нейронные цепи, и любая попытка в дальнейшем изменить свой характер, своё поведение будет встречать все больше сопротивления психики (где располагается корень любого пристрастия) и ощущение дискомфорта.

Общий механизм рефлексивной деятельности следующий:

- Сигнал о присутствии раздражителя передаётся на чувствительные нервные окончания и по связи из дендритов перенаправляется на анализ в головной мозг. Каждая область коры головного мозга отвечает за определённую специализацию. Соответственно и нервные окончания по всему телу привязаны к разным областям мозга, и каждый нейрон посылает сигналы исключительно в свой собственный командный центр.

- После того, как дендриты первые отреагировали на раздражитель, эта реакция переходит на клетку.

- Информация о события трансформируется в электрохимический импульс, который тут же передается по всей нервной системе в соответствующие отделы коры головного мозга.

- Мозг анализирует полученную информацию и передает ответный импульс обратно по всей цепи с набором обязательных инструкций для клеток, как им вести себя в фазу ответной реакции и нужна ли эта фаза.

- Фаза физической реакции на раздражитель, в которую клетки выполняют полученные инструкции.

Заключение

Человеческий организм был, есть и остаётся одной из самых больших неразгаданных тайн природы. А устройство человеческого организма, по своему совершенству многократно превосходит все наши самые передовые изобретения и разработки. Основная причина, по которой человечество стремится изучить строение организма – это болезнь, тело человека такое же хрупкое, насколько и сильное. Пройдет ещё ни одна сотня, а то и тысяча лет, прежде чем наша наука хотя бы немного приблизится к разгадке этого таинства.

Нервная ткань - основная ткань, формирующая нервную систему и создающая условия для реализации ее многочисленных функций. Нервная ткань имеет эктодермальное происхождение, не принято делить нервную ткань на какие-либо виды тканей. Обладает двумя основными свойствами: возбудимостью и проводимостью.

Нейрон

Структурно-функциональной единицей нервной ткани является нейрон (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв) - клетка с одним длинным отростком - аксоном (греч. axis - ось), и одним/несколькими короткими - дендритами (греч. dendros - дерево).

Спешу сообщить, что представление, будто короткий отросток нейрона - всегда дендрит, а длинный - всегда аксон, в корне неверно. С точки зрения физиологии правильнее дать следующие определения: дендрит - отросток нейрона, по которому нервный импульс перемещается к телу нейрона, аксон - отросток нейрона, по которому импульс перемещается от тела нейрона.

Нейроны обладают 4 свойствами:

- Рецепция (лат. receptio - принятие) - способны воспринимать поступающие сигналы (дендриты)

- В ответ на сигналы способны переходить в состояние возбуждения или торможения

- Проведение возбуждения (от дендрита к телу нейрона, затем - к концу аксона)

- Передача сигнала другим объектам - нейрону или эффекторному органу

Отростки нейронов проводят нервные импульсы и передают их другим нейронам, эффекторам, благодаря чему мышцы сокращаются или расслабляются, а секреция желез усиливается или уменьшается.

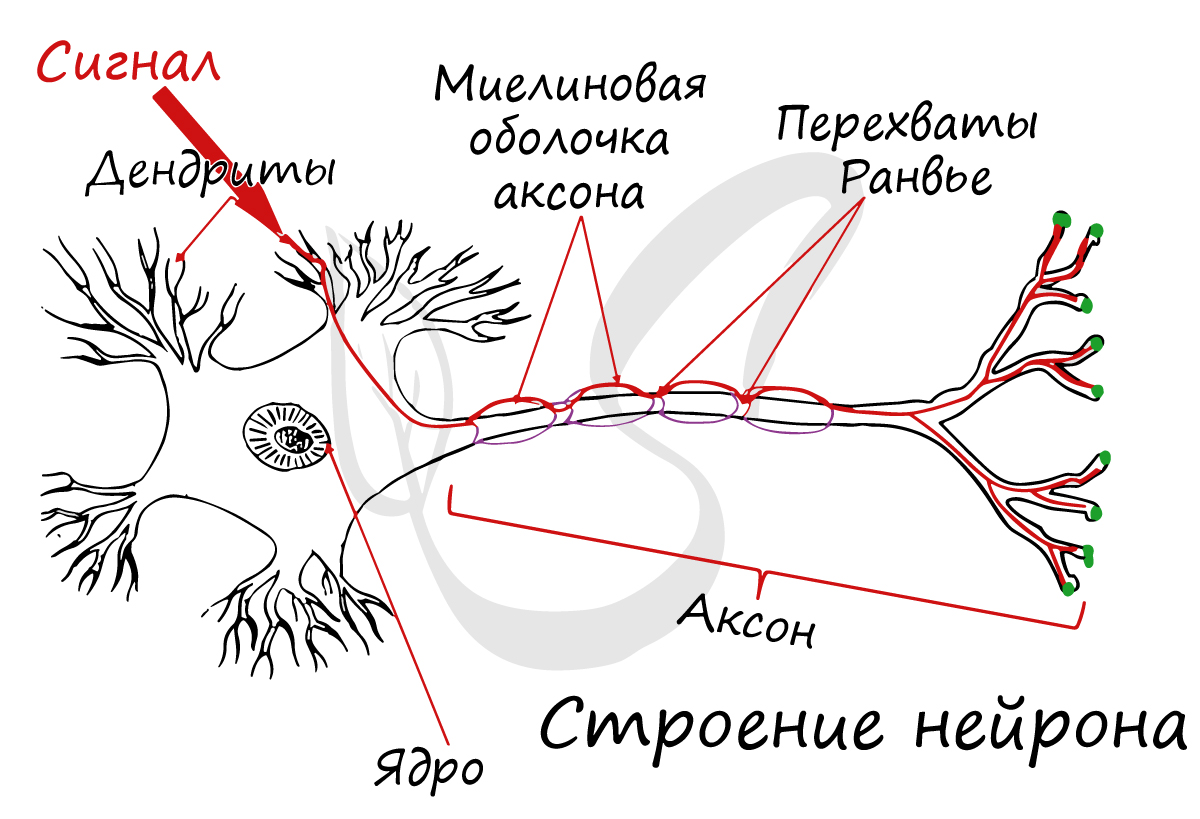

Миелиновая оболочка

Нервные волокна подразделяются на миелиновые и безмиелиновые. Нервное волокно - это один или несколько отростков нейронов (могут быть как аксоны, так и дендриты) с окружающей оболочкой.

Безмиелиновые нервные волокна находятся преимущественно в составе вегетативной нервной системы (скорость проведения 1-2 м/c). Миелиновые - образуют белое вещество головного и спинного мозга, нервные волокна соматической нервной системы (5-120 м/с).

В миелиновых нервных волокнах отростки нейронов покрыты миелиновой оболочкой (на 70-75% состоит из липидов (жиров)), которая обеспечивает изолированное проведение нервного импульса по нерву. Если бы не было миелиновой оболочки (вообразите!) нервные импульсы распространялись бы хаотично, и, когда мы хотели сделать движение рукой, то вместе с рукой двигалась бы нога.

Существует болезнь при которой собственные антитела уничтожают миелиновую оболочку нервных волокон головного и спинного мозга (случаются и такие сбои в работе организма). Эта болезнь - рассеянный склероз, по мере прогрессирования приводит к разрушению не только миелиновой оболочки, но и нервов - а значит, происходит атрофия мышц и человек постепенно становится обездвиженным.

Миелиновый слой представлен несколькими слоями мембраны глиальной клетки (леммоцит, шванновская клетка), которые закручиваются вокруг осевого цилиндра (отростка нейрона). Это закручивание хорошо видно на картинке, где изображен здоровый нерв, чуть выше ;)

Миелиновый слой оболочки волокна регулярно прерывается в местах стыка соседних леммоцитов - перехваты Ранвье. Миелиновая оболочка обеспечивает изолированное и более быстрое проведение возбуждения (сальтаторный тип, лат. salto - скачу, прыгаю).

Нейроглия (греч. νεῦρον — волокно, нерв + γλία — клей)

- Опорная - поддерживает нейроны в определенном положении

- Регенераторная (лат. regeneratio - возрождение) - в случае повреждения нервных структур нейроглия способствует регенерации

- Трофическая (греч. trophe - питание) - с помощью нейроглии осуществляется питание нейронов: напрямую с кровью нейроны не контактируют

- Электроизоляционная - леммоциты (шванновские клетки) закручиваются вокруг отростков нейронов и формируют миелиновую оболочку

- Барьерная и защитная - изолируют нейроны от тканей внутренней среды организма

- Некоторые глиоциты секретируют цереброспинальную (спинномозговую) жидкость - ликвор (от лат. liquor - жидкость)

В состав нейроглии входят разные клетки, их в десятки раз больше чем самих нейронов. В периферическом отделе нервной системы миелиновая оболочка, изученная нами, образуется именно из нейроглии - шванновских клеток (леммоцитов). Между ними хорошо заметны перехваты Ранвье - участки, лишенные миелиновой оболочки, между двумя смежными шванновскими клетками.

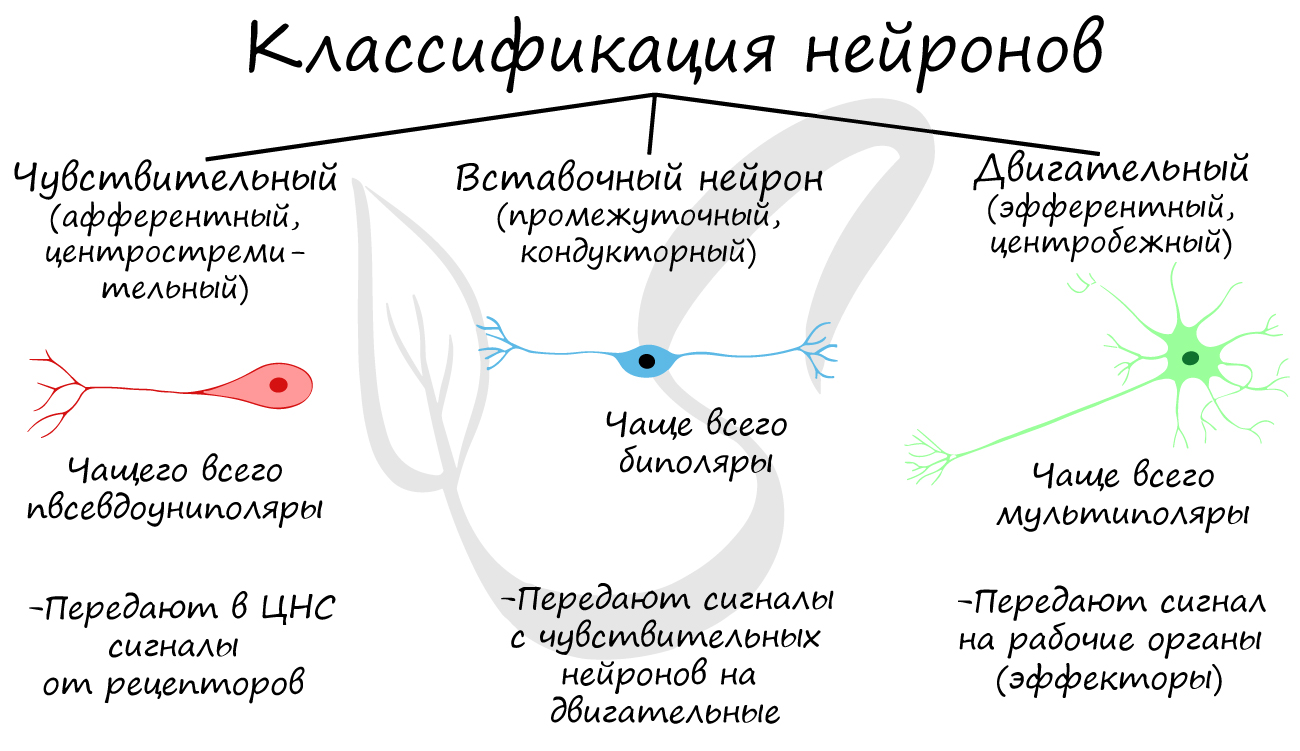

Классификация нейронов

Нейроны функционально подразделяются на чувствительные, двигательные и вставочные.

Чувствительные нейроны также называются афферентные, центростремительные, сенсорные, воспринимающие - они воспринимают раздражения, преобразуют их в нервные импульсы и передают в ЦНС. Рецептором называют концевое окончание чувствительных нервных волокон, воспринимающих раздражитель.

Вставочные нейроны также называются промежуточные, ассоциативные - они обеспечивают связь между чувствительными и двигательными нейронами, передают возбуждение в различные отделы ЦНС, участвуют в обработке информации и выработке команд.

Двигательные нейроны по-другому называются эфферентные, центробежные, мотонейроны - они передают нервный импульс (возбуждение) на эффектор (рабочий орган). Наиболее простой пример взаимодействия нейронов - коленный рефлекс (однако вставочного нейрона на данной схеме нет). Более подробно рефлекторные дуги и их виды мы изучим в разделе, посвященном нервной системе.

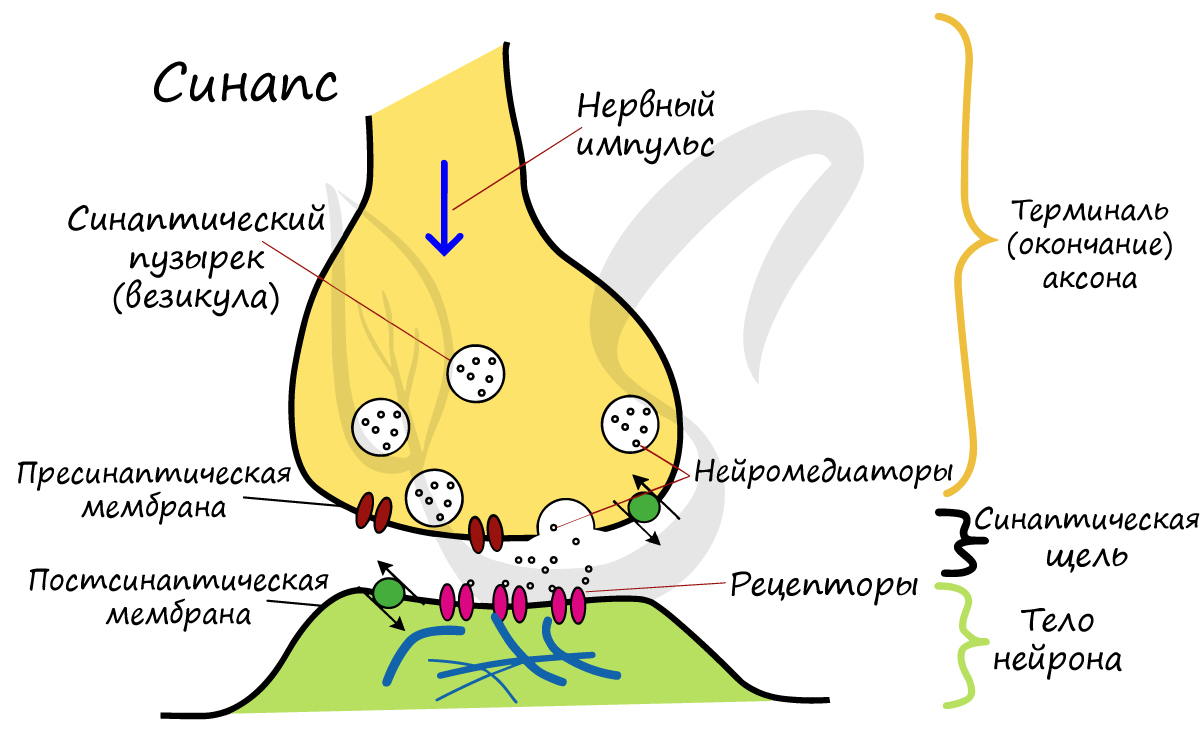

Синапс

На схеме выше вы наверняка заметили новый термин - синапс (греч. sýnapsis - соединение). Синапсом называют место контакта между двумя нейронами или между нейроном и эффектором (органом-мишенью). В синапсе нервный импульс "преобразуется" в химический: происходит выброс особых веществ - нейромедиаторов (наиболее известный - ацетилхолин) в синаптическую щель.

Разберем строение синапса на схеме. Его составляют пресинаптическая мембрана аксона, рядом с которой расположены везикулы (лат. vesicula — пузырек) с нейромедиатором внутри (ацетилхолином). Если нервный импульс достигает терминали (окончания) аксона, то везикулы начинают сливаться с пресинаптической мембраной: ацетилхолин поступает наружу, в синаптическую щель.

Попав в синаптическую щель, ацетилхолин связывается с рецепторами на постсинаптической мембране, таким образом, возбуждение (нервный импульс) передается другому нейрону. Так устроена нервная система: электрический путь передачи сменяется химическим (в синапсе).

Яд кураре

Гораздо интереснее изучать любой предмет на примерах, поэтому я постараюсь как можно чаще радовать вас ими ;) Не могу утаить историю о яде кураре, который используют индейцы для охоты с древних времен.

Этот яд блокирует ацетилхолиновые рецепторы на постсинаптической мембране, и, как следствие, химическая передача возбуждения с одного нейрона на другой становится невозможна. Это приводит к тому, что нервные импульсы перестают поступать к эффекторам, в том числе к дыхательным мышцам (межреберным, диафрагме), вследствие чего дыхание останавливается и наступает смерть животного.

Нервы и нервные узлы

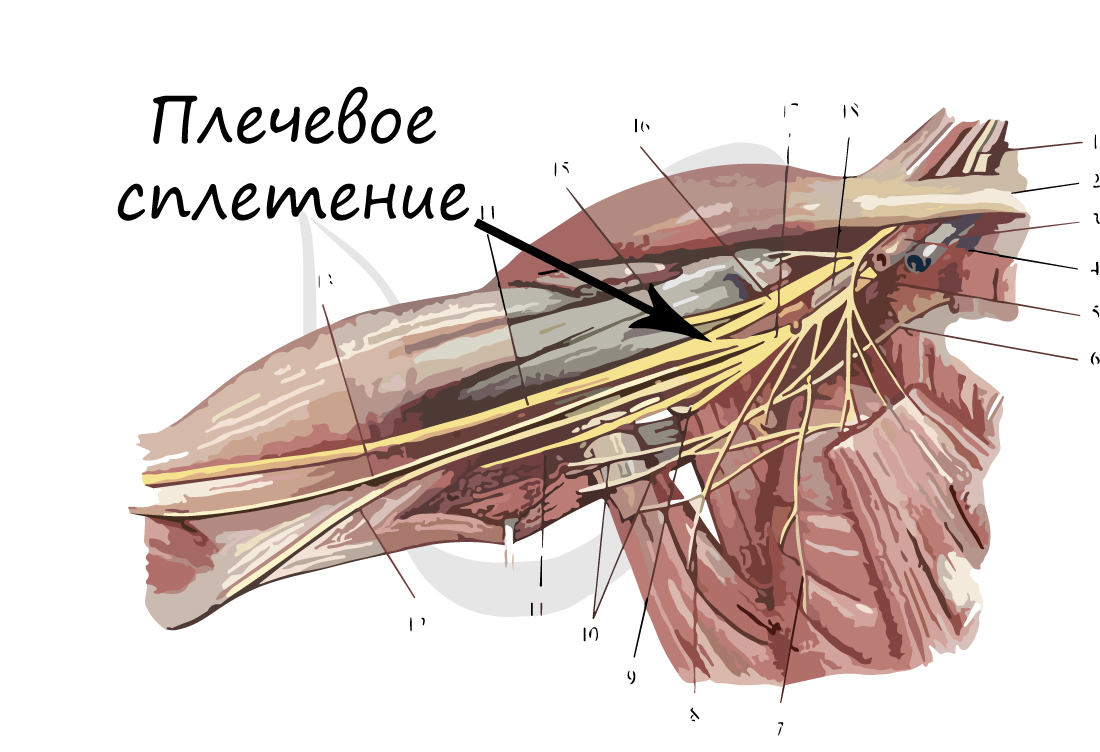

Собираясь вместе, отростки нейронов (нервные волокна) образуют пучки нервных волокон. Нервные пучки объединяются в нервы, которые покрыты соединительнотканной оболочкой. В случае, если тела нейронов концентрируются в одном месте за пределами центральной нервной системы, их скопления называют нервным узлом - или ганглием (от др.-греч. γάγγλιον — узел).

В случае сложных соединений между нервными волокнами говорят о нервных сплетениях. Одно из наиболее известных - плечевое сплетение.

Болезни нервной системы

Неврологические болезни могут развиваться в любой точке нервной системы: от этого будет зависеть клиническая картина. В случае повреждения чувствительного пути пациент перестает чувствовать боль, холод, тепло и другие раздражители в зоне иннервации пораженного нерва, при этом движения сохранены в полном объеме.

Если повреждено двигательное звено, движение в пораженной конечности будет невозможно: возникает паралич, но чувствительность может сохраняться.

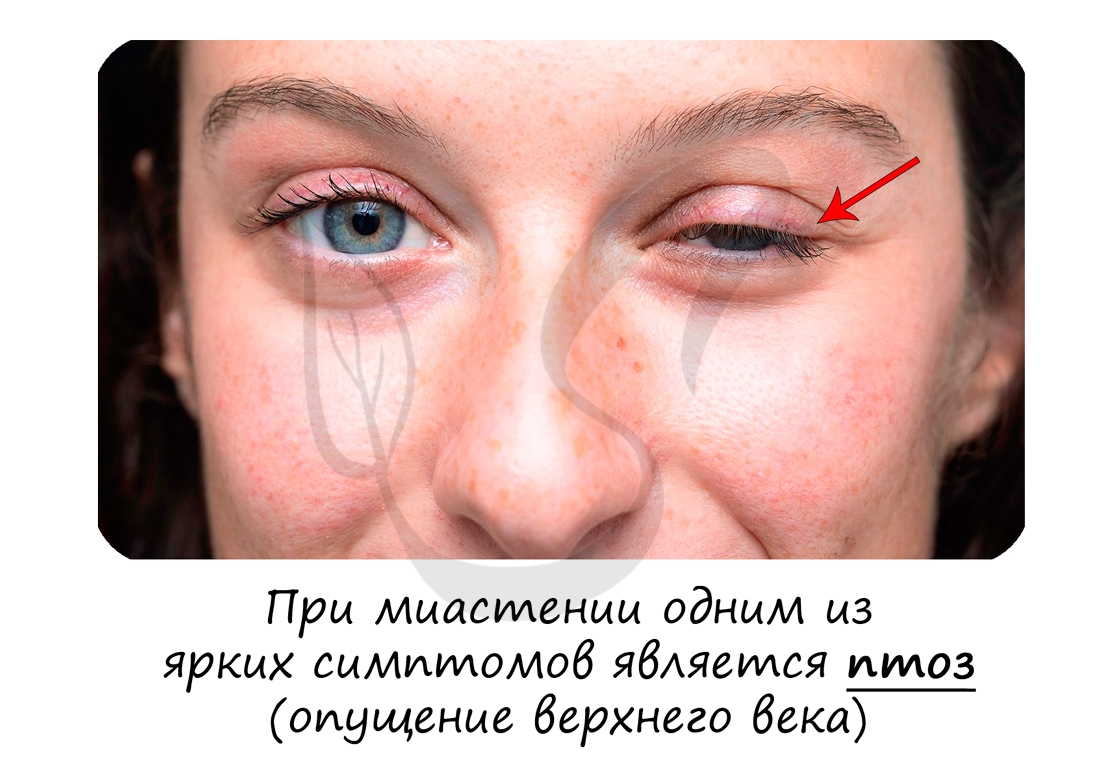

Постепенно любые движения мышцами становятся для пациента все труднее, становится тяжело долго говорить, повышается утомляемость. Наблюдается характерный симптом - опущение верхнего века. Болезнь может привести к слабости диафрагмы и дыхательных мышц, вследствие чего дыхание становится невозможным.

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Читайте также: