Аграрный вопрос в россии в начале 20 в кратко

Обновлено: 25.06.2024

В чем состояла суть аграрного вопроса в России в начале XX века?

В начале XX века Россию потрясла серия революционных взрывов. Источник этого конфликта заключался в трудностях и противоречиях ее быстрой модернизации.

Наиболее глобальным противоречием эпохи был аграрный вопрос, Суть этого вопроса заключалась в низкой производительности аграрного сектора экономики, в его неспособности обеспечить население и государство достаточным количеством продовольствия и сырья.

Основными содержательными элементами этого вопроса были: земельный, ибо он затрагивал вопрос о земле, и крестьянский, затрагивавший интересы главного работника на земле – крестьянина.

Невысокая эффективность крестьянского хозяйствования была обусловлена низкой аграрной культурой, дроблением хозяйств, их малоземельем и остатками крепостнических отношений. Все эти проблемы в немалой степени были обусловлены общинным способом хозяйствования и землевладения, тормозящим модернизацию крестьянского хозяйства.

В чем состояла суть аграрного вопроса в России в начале XX века?

В начале XX века Россию потрясла серия революционных взрывов. Источник этого конфликта заключался в трудностях и противоречиях ее быстрой модернизации.

Наиболее глобальным противоречием эпохи был аграрный вопрос, Суть этого вопроса заключалась в низкой производительности аграрного сектора экономики, в его неспособности обеспечить население и государство достаточным количеством продовольствия и сырья.

Основными содержательными элементами этого вопроса были: земельный, ибо он затрагивал вопрос о земле, и крестьянский, затрагивавший интересы главного работника на земле – крестьянина.

Невысокая эффективность крестьянского хозяйствования была обусловлена низкой аграрной культурой, дроблением хозяйств, их малоземельем и остатками крепостнических отношений. Все эти проблемы в немалой степени были обусловлены общинным способом хозяйствования и землевладения, тормозящим модернизацию крестьянского хозяйства.

Противоречия в развитии сельского хозяйства. В начале XX в. Россия являлась аграрно-промышленной страной. Половину её экспорта составляла продукция сельского хозяйства. Вывоз зерна постоянно возрастал. За первое десятилетие XX в. он увеличился вдвое. На Россию приходилось около четверти мирового производства пшеницы, половина – ржи, более трети – ячменя. При этом урожайность зерновых была ниже, чем в странах Западной Европы, что было связано с общей отсталостью сельского хозяйства, малоземельем и бедностью крестьян. Основную часть применявшегося в деревне инвентаря составляли примитивные орудия труда, в том числе сохи, деревянные плуги, косы и серпы. Всё это при неблагоприятных погодных условиях приводило к неурожаям и голоду. По количеству крупного рогатого скота в расчёте на 100 душ населения Россия занимала одно из последних мест среди европейских государств.

Хлебная биржа в Москве. Начало XX в.

Вместе с тем сельское хозяйство не стояло на месте. За период с 1900 по 1913 г. аграрное производство выросло на одну треть. Всё большее значение приобретало возделывание технических культур – сахарной свёклы, льна, хлопка, табака и др.

Крестьянское малоземелье. В Европейской России крестьянам принадлежало более трети земли, находившейся в сельскохозяйственном пользовании. Причём большую её часть составляли наделы, полученные по реформе 1861 г. Крестьяне могли на них трудиться, передавать по наследству, сдавать в аренду, но не имели права продавать, пока не выплатили выкуп. Количество земли, находившейся в собственности помещиков, за пореформенный период значительно сократилось. В 1905 г. более 60 % дворянских семей не являлись землевладельцами. Но остальные дворяне продолжали оставаться собственниками, владея в целом 53 млн десятин земли. Это было примерно столько же, сколько крестьяне брали в аренду.

К 1905 г. надел ниже среднего по губерниям имела уже почти половина крестьян (49,9 %), а выше среднего только 21,8 %. Если в 1861 г. средний крестьянский надел равнялся 4,8 десятины, то к 1905 г. он уменьшился до 2,6 десятины. К этому времени общее число лиц без земли доходило до 30,8 % крестьянского сословия (28 млн). Одновременно росли цены на землю и на её аренду.

Развивался процесс обезземеливания крестьянства. Увеличивалось число безлошадных и однолошадных хозяйств. В средней полосе России корова-кормилица имелась только в каждом втором крестьянском дворе.

Всё меньше полей оставляли под паром, и земля истощалась из-за её чрезмерной эксплуатации. Расширение пашни приводило к сокращению площадей, занятых сенокосно-пастбищными угодьями.

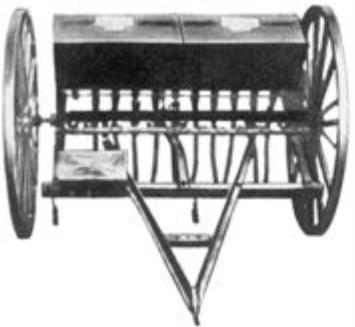

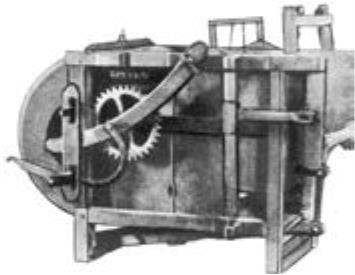

Крестьянские орудия труда. Начало XX в.

Однако в начале XX в. община стала тормозить развитие производительных сил в сельском хозяйстве, препятствовать созданию рынка свободной рабочей силы и купли-продажи земли.

Новая сельскохозяйственная техника. Начало XX в.

Бывшие помещичьи крестьяне выплатили до октября 1905 г. вместо первоначальных 900 млн руб. более 1,5 млрд, а за государственные земли заплатили вместо первоначальных 650 млн руб. более 1,5 млрд. У многих крестьянских семей не было денег на грабительские платежи и подати. В ряде губерний недоимки в несколько раз превышали годовые доходы крестьян. Огромные суммы были выкачаны из деревни и не использованы на развитие сельскохозяйственного производства, прикуп земель, укрепление хозяйств. Индустриализация страны осуществлялась за счёт обнищания российского крестьянства.

Происходило социальное расслоение крестьянства. Одни – трудолюбивые и предприимчивые – приумножили богатство, другие с трудом сводили концы с концами. Третьи – так называемые середняки – по крестьянским меркам не нуждались, но и излишков не имели.

1. Что мешало повышению урожайности в сельском хозяйстве? 2. Почему, несмотря на периодически повторявшиеся голодные годы, Россия вывозила продовольствие за границу? 3. Расскажите, что собой представляло помещичье хозяйство в начале XX в. 4. Какие социальные противоречия раздирали российскую деревню? 5. В чём видели крестьяне решение своих проблем? 6. Что делало аграрный вопрос наиболее острым в жизни страны?

Исследуем документы

Урожайность зерновых и картофеля в России и странах Европы в 1913 г. (пудов с десятины)

? Проанализируйте таблицу. Какие показатели особенно должны были встревожить российских экономистов и правительство? Что нужно было срочно делать для исправления ситуации?

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

§ 3. Аграрный вопрос

§ 3. Аграрный вопрос Противоречия в развитии сельского хозяйства. В начале XX в. Россия являлась аграрно-промышленной страной. Половину её экспорта составляла продукция сельского хозяйства. Вывоз зерна постоянно возрастал. За первое десятилетие XX в. он увеличился вдвое.

§ 2. АГРАРНЫЙ ВОПРОС

§ 2. АГРАРНЫЙ ВОПРОС ПОСТАВЩИК ХЛЕБА НА МИРОВОМ РЫНКЕ. В начале XX в. Россия являлась аграрно-промышленной страной. Половину ее экспорта составляла продукция сельского хозяйства. Вывоз зерна постоянно возрастал. За первое десятилетие XX в. он увеличился вдвое. На Россию

Глава XIII Деятельность Временного правительства: внутренняя политика, гражданское управление; город и деревня, аграрный вопрос

Глава XIII Деятельность Временного правительства: внутренняя политика, гражданское управление; город и деревня, аграрный вопрос В этой и следующей главах, я приведу краткий схематический очерк внутреннего состояния России в первый период революции, лишь в той мере, в

Аграрный строй Византии в IV—VI вв.

Аграрный строй Византии в IV—VI вв. Византийская империя включила области с разнообразными природно-климатическими условиями. Мягкий, местами субтропический климат прибрежных районов постепенно переходил в континентальный климат внутренних областей. Горный рельеф

Очерк девятый Классовая борьба в Англии и переселение в Америку. Отношение колонистов к метрополии. Конфедерация Новой Англии. Индейские племена и голландские колонисты. Захват территории Нового Амстердама. Луизиана. Аграрный вопрос

Очерк девятый Классовая борьба в Англии и переселение в Америку. Отношение колонистов к метрополии. Конфедерация Новой Англии. Индейские племена и голландские колонисты. Захват территории Нового Амстердама. Луизиана. Аграрный вопрос В эпоху Вальтера Ралея и в ближайшие

Аграрный потенциал

Аграрный потенциал Исследования Всемирного Банка свидетельствуют, что Украина использует свой с/х потенциал приблизительно на 25 %. Недавний выход на рынок дальневосточных стран, её удачное месторасположение и ресурсы (благоприятный влажный климат, треть мировых

2. Аграрный строй

3. Аграрный вопрос

3. Аграрный вопрос 3.1. Аграрная политика правительства. Аграрный вопрос справедливо осознавался властями как наиболее важный для судьбы крестьянской страны. Наряду с развертыванием репрессий против крестьянских восстаний, правительство уже во второй половине 1905 г.

Марксистские взгляды на аграрный вопрос в Европе и в России

1. Беглый очерк исторического развития взглядов русской социал-демократии на аграрный вопрос

1. Беглый очерк исторического развития взглядов русской социал-демократии на аграрный вопрос Русская социал-демократия, с самого своего возникновения, признавала громадную важность аграрного и специального крестьянского вопроса в России, включая самостоятельный

III. Аграрный вопрос

III. Аграрный вопрос Аграрный вопрос или, вернее, вопрос об аграрной программе был поставлен съездом в первую очередь. Прения были большие. Выдвинулась масса интереснейших принципиальных вопросов. Докладчиков было пятеро: я защищал проект аграрной комиссии (напечатанный

Аграрный вопрос в России к концу XIX века

Аграрный вопрос и силы революции

Аграрный вопрос и современное положение России (заметки публициста)

Кадеты и аграрный вопрос

С приходом Николая II к власти в $1894$ г. стало ясно, что перемены курса не предвидится. Новый император в своем Манифесте выразил поддержку высшему сословию. Так, сразу же было заявлено снижение процента в Дворянском земельном банке для должников. Подобная снисходительность вызвала волну просьб о помощи от дворянских собраний. На коронации Николай II в своей речи сочувствовал разорению дворянства. По сути поведение дворянства с его жалобами и просьбами о помощи было паразитизмом. В правительстве нарастало недовольство таким положением вещей. Тем не менее, в $1897$ г. император ввел по своему указу очередное понижение в Дворянском земельном банке.

Аграрные проблемы накануне $XX$ в. по-прежнему оставались очень серьезными и нерешенными. Регулярно собирались различные совещания, например в $1896$ г. открылось Совещание при Министерстве внутренних дел, в котором участвовали губернские предводители дворянства. Затем в $1899-1901$ гг. работало Особое совещания Звегинцева И.А., потом Комиссия центра под руководством государственного контролера Коковцова В.Н.

Особое совещание Витте

В $1902$ г. было организовано Особое совещание под руководством Витте С.Ю. о нуждах сельскохозяйственной промышленности, а также Редакционная комиссия при МВД под руководством Плеве В.К.

Исходя из вышеописанного ясно, что мероприятий проводилось много, было собрано огромное количество информации о состоянии сельского хозяйства и жизни деревни. Высказывались идеи о том, что необходимо переходить от общины к опоре на крестьянина-частника. Был сделан вывод о том, что исторический центр страны обеднел из-за тяжести положения крестьянства. В качестве решения предлагалось только уменьшить поборы, но не отменять их, усилить расходы государства на нужды сельского хозяйства и образования крестьян. Также были написаны проекты по переселению, хотя также появлялись работы, в которых отстаивалась идея сохранения общины и традиционных устоев.

Витте С.Ю. издал Манифест $26$ февраля $1903$ г. по итогам работы Совещания, который был предложен князем Мещерским В.П. Министерство внутренних дел во главе с Плеве В.К. этот документ отредактировало. Манифест был весьма консервативным, но некоторые моменты демонстрировали колебания в правительственном курсе. Подтверждалась незыблемость общины и сословного строя, но также обещалась помощь в дальнейшем при выходе из сельских общин и отмена круговой поруки.

Готовые работы на аналогичную тему

Итоги

В целом длительная, объемная и затратная деятельность многочисленных совещаний на практике принесла несоизмеримо малый результат. Отдельные акты упраздняли наиболее архаичные обычаи и нормы. Так, в $1902$ г. запрещены телесные наказания крестьян, в $1903$ г. отменена круговая порука и т.д.

С одной стороны, это говорит о глубине аграрных проблем, а с другой – о неготовности правительства к серьезным действиям в связи с прямой связью между сельским хозяйством и материальным положением элиты.

Любые варианты решения крестьянского и аграрного вопросов наталкивались на социально-политические противоречия. В результате, это приводило к конфликту между самодержавием и дворянством. Дворянство крепко держалось за то социально-экономическое и политическое положение, какое имело, а также видело самодержавие гарантом этого состояния, но при этом самые устарелые нормы их тоже не устраивали. Однако император и правительство, в целом, не были настроены на перемены, как показали результаты работы многочисленных совещаний.

Читайте также: