Социально трудовые отношения это кратко

Обновлено: 25.06.2024

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ — связи, возникающие между физическими лицами (между индивидуумами и различными объединениями индивидуумов), а также между физическими и юридическими лицами в процессе трудовой деятельности. Имеют первостепенное значение для решения проблем продуктивной занятости и социальной защиты, оплаты труда и формирования доходов, технологизации трудовых процессов, гуманизации труда, улучшения УТ, а также для развития самоуправления, ответственности, самостоятельности и творческой инициативы, социального партнерства.

Российская энциклопедия по охране труда. — М.: НЦ ЭНАС . Под ред. В. К. Варова, И. А. Воробьева, А. Ф. Зубкова, Н. Ф. Измерова . 2007 .

Смотреть что такое "СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ" в других словарях:

СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА — вся совокупность социально классовых отношений между индивидами, объединенными в социальные классы, социально классовые группы и в элементарные профессиональные, имущественные и объемно правовые группы и самих этих индивидов. С. К.О. охватывает… … Социология: Энциклопедия

Гражданско-правовые отношения — отношения между гражданами и юридическими лицами, регулируемые гражданским законодательством (ГЗ), которое определяет: правовое положение участников гражданского оборота; основания возникновения и порядок осуществления права собственности и др.… … Российская энциклопедия по охране труда

Соглашения по социально-трудовым вопросам — правовые акты социального партнерства, регулирующие социально трудовые отношения и устанавливающие общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений, заключаемые между полномочными представителями работников, работодателей,… … Большой юридический словарь

Группа: неформальные отношения и подгруппы — Неформальные отношения возникают и существуют в разных малых группах: официальных (напр., производственные и учебные группы) и неофициальных (компания сослуживцев или друзей). Они характеризуются следующими признаками: а) возникают стихийно; б) в … Психология общения. Энциклопедический словарь

МОТ — Международная организация труда (МОТ) специализированное учреждение ООН, международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. На 2009 год участниками МОТ являются 182 государства. С 1920 года штаб квартира… … Википедия

Международная организация по труду — Международная организация труда (МОТ) специализированное учреждение ООН, международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. На 2009 год участниками МОТ являются 182 государства. С 1920 года штаб квартира… … Википедия

Пенсия — (Pension) Пенсия это регулярное денежное пособие, выплачиваемое лицам, имеющим инвалидность, достигшим пенсионного возраста, либо потерявшим кормильца История возникновения пенсии, пенсии в РФ, пенсия по старости, пенсия по инвалидности,… … Энциклопедия инвестора

Международная организация труда — Эту страницу предлагается переименовать в Международная Организация Труда. Пояснение причин и обсуждение на странице Википедия:К переименованию/24 июля 2012. Возможно, её текущее название не соответствует нормам современного русского… … Википедия

СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА: УЧЕБНИК — (Минск, 2002) авторский учебник Г.Н. Соколовой , назначение которого показать, что социология труда имеет собственное содержание и собственные функции в исследовании меняющегося облика и трудового поведения субъектов труда; обосновать… … Социология: Энциклопедия

Основой теории человеческих отношений является выявление социальной составляющей труда. Эта теория предполагает, что на предприятии должна выстраиваться имманентная социальная структура, предполагающая создание субъектно-личностного характера отношений каждого субъекта трудовой деятельности к производственной деятельности своего предприятия. Структура производственных отношений требует социально-психологической работы менеджмента предприятия и его совокупного характера деятельности.

Э. Мэйо утверждает, что целью разработки теории человеческих отношений является улучшение системы условий, которые необходимо выполнять предприятию с целью получения максимальных доходов[127], полагая, что кроме способности предприятия извлекать выгоду из современной технологии и систематической организации работы (по Ф. Тейлору), необходимо создание позитивных социальных условий, при которых рабочая сила будет проявлять максимальные способности к активной трудовой деятельности.

Теория человеческих отношений не только не должна отвергать в качестве условий получения прибыли материальные и физические условия труда, но непременно опираться на них. Материальные условия труда совместно с социальными условиями формируют у субъекта трудовой деятельности особое отношение к своей фирме (предприятию), особое бережно-необходимое отношение к специфике выполняемой деятельности, a затем оказывают позитивное влияние на производительность труда и авторитет (бренд) выпускаемой продукции.

Основные элементы теории экономического человека и теории (доктрин) человеческих отношений в настоящее время в современной социально-экономической политике воплощаются в представлении о социально-трудовых отношениях. Проблема сохранения и развития человеческого капитала теперь рассматривается не иначе, как на фоне представлений о самостоятельно-трудовых отношениях, в которых реализуется человеческий капитал как таковой.

Социальная политика, направленная на развитие человеческого капитала, может быть эффективной только при создании условий, при которых в социально-трудовых отношениях имеет место забота о развитии и укреплении профессиональных знаний и навыков, мотивации трудовой деятельности, a также здоровья. Уровень социально-трудовых отношений в обществе влияет непосредственным образом на качество человеческого капитала.

Социально-трудовые отношения – это объективно существующие взаимосвязи и взаимоотношения между индивидуумами и группами в процессах, обусловленных трудовой деятельностью, направленные на регулирование качества трудовой жизни.

Социально-трудовые отношения включают в себя следующие основные составляющие: внутренняя мотивация трудовой деятельности, накопление профессионализма; внешнее стимулирование трудовой деятельности человека.

Субъектами социально-трудовых отношений является наемный работник, работодатель, государство. В качестве наемного работника как субъекта социально-трудовых отношений могут выступать как отдельные индивидуумы, так и группа работников, различающихся: социальным, профессиональным, территориальным положением; направленностью интересов; мотивацией труда и др.

Работодатель как один из субъектов социально-трудовых отношений может быть собственником средств производства или его представителем. Государство же в системе социально-трудовых отношений в условиях рыночной экономики выступает как законодатель, координатор и организатор регулирования этих отношений; как работодатель, посредник и арбитр при трудовых спорах. Роль государства в социально-трудовых отношениях может меняться и определяться историческими, политическими и экономическими условиями его развития.

Уровень социально-трудовых отношений определяется свойствами той среды, в которой функционируют субъекты этих отношений. Основой социально-трудовых отношений является политика, рассматривающая социально-трудовые отношения занятости; социально-трудовые отношения, связанные с организацией и обеспечением эффективности труда; социально-трудовые отношения, возникающие по поводу вознаграждения за труд.

Социальная политика государства предполагает регулирование баланса в обществе между мотивацией и стимулированием труда. В социальном государстве человек попадает в такие продуманные (спланированные) условия социальной политики, в которых развивается его внутренняя мотивация занятием трудовой деятельностью. Мотивация и стимулирование – две стратегии социальной политики, направленной на развитие и накопление человеческого капитала.

Для большинства стран мира развитие социально-трудовых отношений происходит под воздействием таких системообразующих принципов жизнедеятельности, как личная ответственность и опора на собственные силы.

Каждый из этих принципов является необходимым условием функционирования механизма мотивационной среды, нацеленности на образовательную и профессиональную самоподготовку (приобретение системы профессиональных компетенций), трудоустройство, активное предпринимательство, достижение максимального успеха, благополучия.

В круг задач государственного регулирования трудовых отношений входит деятельность по обеспечению: взаимодействия государства с работодателями; учета трудовой иммиграции; регулирования

минимальной оплаты труда, его нормативов (условий, продолжительности и т.д.); помощи в трудоустройстве молодежи (выпускников общеобразовательных школ, колледжей, a также высших учебных заведений); защиты прав женщин и лиц пенсионного возраста, a также представителей этнических меньшинств; обязательного государственного страхования на случай потери трудоспособности и др.

Практически между работником и работодателем не существуют чисто трудовых отношений, т.е. отношений без социальной составляющей. Работодатель в соответствии с трудовым законодательством обязан создавать работнику необходимые социальные условия труда: организационные, санитарно-гигиенические, безопасные (охрана труда), социально-культурные, социально-страховые. Кроме того в блок социально-трудовых отношений входят: социальное партнерство, социальная защита, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работника, пенсионная система и др.

Однако становление социально-трудовых отношений в системе человеческих взаимодействий происходит крайне медленно по следующим причинам: сложное финансовое положение многих предприятий и организаций; отсутствие инициативы сторон во вновь создаваемых организациях, в организациях мелкого и среднего бизнеса, в которых не сформированы представительные органы социального партнерства; нежелание работодателей брать на себя социальные обязательства в условиях экономической и финансовой нестабильности; отсутствие на многих предприятиях профсоюзных организаций; противодействие работодателей-собственников объединению работников; социальная пассивность работников, отсутствие у них стремления к объединению и коллективной защите своих интересов, недооценка ими значения коллективного договора[129].

Работник пребывает в социально-трудовых отношениях, что обусловлено составляющими социально-трудовой сферы, в которые он вовлечен. Различаются социально-трудовые отношения

и социально-культурные отношения, при участии в которых работник обеспечивает себе накопление и развитие человеческого капитала. В первых осуществляется процесс труда с последующими результатами: оплата труда и последующее приобретение всего того, что необходимо как для жизнеобеспечения, так и непосредственно для развития человеческого капитала; поддержание и укрепление здоровья, получение образования, устройство жилища, создание семьи и деторождение, организация культурного досуга и т.д. Социально-культурные отношения – это отношения, косвенным образом связанные с процессом труда, но во многом влияющие как на процесс труда, так и на его результаты. Это психологические отношения, моральный климат в трудовом коллективе, поддержка или дискомфорт на рабочем месте, проведение культурного досуга совместно с членами трудового коллектива и т.д.

В социально-трудовых отношениях распределяются права собственности на производственный капитал, должности, фиксированные обязанностями и вытекающая отсюда субординация. Это отношения социально-трудового партнерства и отношения социально-трудового подчинения одновременно.

Социально-трудовые отношения имеют место в сфере обеспечения условий труда – организационных, в том числе обеспечивающих санитарно-гигиенические условия труда и прежде всего – безопасности на рабочем месте.

Социально-трудовые отношения – это отношения, имеющие место в области обеспечения повышения качества и результативности труда и в частности связанные с подготовкой и переподготовкой кадров, a также с повышением их квалификации (рис. 4: Влияние социально-трудовых отношений на развитие человеческого капитала (схематически)).

Таким образом, социально-трудовые отношения возможно рассматривать как постоянный инструмент, оказывающий влияние на формирование знаний, навыков, профессиональных компетенций и мотивации трудовой деятельности работника. Не удовлетворяющие его социально-трудовые отношения могут привести к смене профессии, переходу на новое место работы и соответственно

к изменению структуры индивидуального человеческого капитала. Человек, используя социально-трудовые отношения как инструмент, ищет ту профессию, которая его удовлетворяет в наибольшей степени. Таким образом устанавливается механизм влияния социально-трудовых отношений на развитие че-ловеческого капитала.

Рис. 4. Влияние социально-трудовых отношений

на развитие человеческого капитала

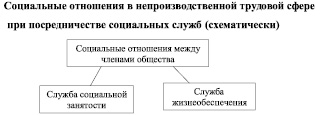

Вне производственной сферы отношения не могут быть названы социально-трудовыми, a только социальными. Социальные отношения, в отличие от социально-трудовых и социально-культурных, это отношения между членами общества и социальными службами, являющимися посредником между членом социума и государством. Эти службы несут ответственность за жизнеобеспечение и накопление человеческого капитала того члена социума, который по возрасту, состоянию здоровья и т.д. не является участником социально-трудовых отношений, то есть не занят в производственной сфере

(не работает). Это отношение между членом социума и службами социальной защиты и пенсионного обеспечения (см. рис. 5: Социальные отношения в непроизводственной трудовой сфере при посредничестве социальных служб (схематически)).

Рис. 5. Социальные отношения в непроизводственной трудовой сфере

при посредничестве социальных служб

ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. РЫНОК ТРУДА. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

3.1 Структура социальных отношений в сфере труда

Социально-трудовые отношения, их виды

Социально-трудовые отношения характеризуют экономические, психологические и правовые аспекты взаимосвязей индивидуумов и социальных групп в процессах, обусловленных трудовой деятельностью.

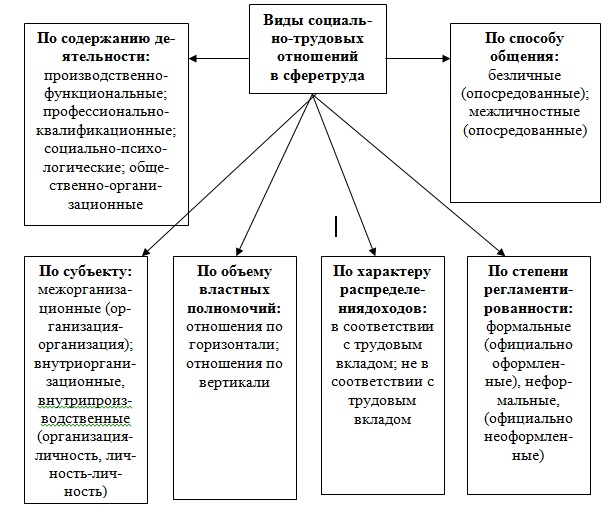

Виды социально-трудовых отношений представлены на рисунке 61.

Рис. 61. Социально-трудовые отношения в сфере труда

Анализ социально-трудовых отношений обычно проводят по трем направлениям: субъекты; предметы; типы.

Субъектами социально-трудовых отношений являются индивидуумы или социальные группы. Для современной экономики наиболее важными субъектами рассматриваемых отношений являются: наемный работник, союз наемных работников (профсоюз), работодатель, союз работодателей, государство.

Наемный работник– это человек, заключивший трудовой договор с представителем предприятия, общественной организации или государства.

Работодатель – это человек, нанимающий для выполнения работы одного или нескольких работников. Работодатель может быть собственником средств производства или его представителем. В частности, работодателем является руководитель государственного предприятия, который в свою очередь является наемным работником по отношению к государству.

Профессиональный союз создается для защиты экономических интересов наемных работников или лиц свободных профессий в определенной сфере деятельности. Важнейшими направлениями деятельности профсоюзов являются: обеспечение занятости, условия и оплата труда.

Выделяют следующие виды социально-трудовых отношений:

1) Патернализм характеризуется значительной долей регламентации социально-трудовых отношений со стороны государства или руководства предприятия.

2) Партнерство наиболее характерно для Германии. Экономика этой страны основана на системе детально проработанных правовых документов, в соответствии с которыми наемные работники, предприниматели и государство рассматриваются как партнеры в решении экономических и социальных задач. При этом профсоюзы выступают с позиций не только защиты интересов наемного персонала, но и эффективности производства на предприятиях и национальной экономики в целом. Отношения партнерства обеспечивают достижение синергетического эффекта от согласованной деятельности людей и социальных групп.

3) Конкуренция между людьми или коллективами также может способствовать достижению синергетического эффекта. В частности, опыт показывает эффективность рационально организованной конкуренции между конструкторскими коллективами.

4) Солидарность предполагает общую ответственность и взаимную помощь, основанную на общности интересов группы людей. Чаще всего говорят о солидарности членов профсоюзов при отстаивании интересов наемного персонала. Солидарность проявляют и члены союзов работодателей, а также члены других союзов.

5) Субсидиарностъ означает стремление человека к личной ответственности за достижение своих целей и свои действия при решении социально-трудовых проблем. Субсидиарность можно рассматривать как противоположность патернализму. Если человек для достижения своих целей вступает в профессиональный или иной союз, то субсидиарность может реализоваться в форме солидарности. При этом человек действует солидарно при полном сознании своих целей и своей личной ответственности, не поддаваясь влиянию толпы.

6) Дискриминация – это основанное на произволе, незаконное ограничение прав субъектов социально-трудовых отношений. При дискриминации нарушаются принципы равенства возможностей на рынках труда. Дискриминация может быть по полу, возрасту, расе, национальности, конфессии и другим признакам. Проявления дискриминации возможны при выборе профессии и поступлении в учебные заведения, продвижении по службе, оплате труда, предоставлении услуг предприятия работникам, увольнении.

Основы профессиональной этики. Взаимосвязи этики и экономики.

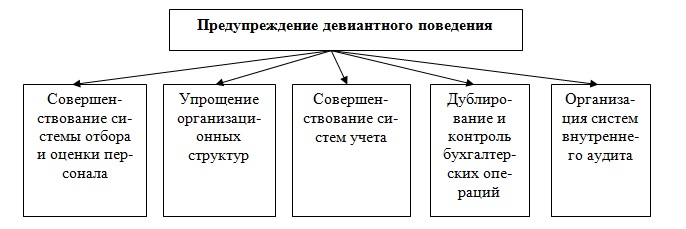

Профилактика девиантного поведения на предприятии

Рис.62. Меры профилактики девиантного поведения

Теоретические основы и предпосылки социального партнерства.

Формывзаимоотношений работодателей и работополучателей

Социальное партнерство– это идеология, формы и методы согласования интересов социальных групп для обеспечения их конструктивного взаимодействия. Устойчивость общественной системы и эффективность рыночной экономики зависят прежде всего от характера взаимоотношений предпринимателей и работающих по найму.

Проблемы социального партнерства обычно рассматриваются исходя из послевоенного опыта стран Западной Европы, особенно ФРГ. Однако основные идеи согласования интересов капиталистов и рабочих были сформулированы значительно раньше.

Чтобы понять сущность социального партнерства, необходимо исходить из истории взаимоотношений между основными классами общественных систем. В течение тысячелетий это крепостные – феодалы, рабочие – капиталисты). К числу важнейших событий мировой истории относятся восстания рабов, крестьянские войны, социальные революции. Только со второй половины XX в. в развитых странах прекратились попытки насильственного изменения общественного строя.

Для разрешения социальных конфликтов в научной литературе предлагалось два принципиально различных способа:

- уничтожение частной собственности на средства производства, государственное управление предприятиями;

- согласование интересов собственников и наемных работников.

Читайте также: