Системный подход к определению сущности организации кратко

Обновлено: 25.06.2024

Системный подход является направлением философии и методологии научного познания, в источнике которого заложено исследование объектов как систем.

Особенностью системного подхода является то, что он ориентируется на установление целостности объекта и механизмов, обеспечивающих ее, на обнаружение многообразных типов взаимосвязей сложного объекта и суммирование их в единую теоретическую картину.

Термин "системный подход" (от английского systems approach) стало широко использоваться в 1960 - 1970 гг., хотя само стремление к изучению объекта исследования в качестве целостной системы появилось еще в античной науке и философии (Аристотель, Платон). Идея системной организации знаний, появившаяся во времена античности, преобразуется в средние века и получает большое развитие в немецкой классической философии (Шеллинг, Кант).

Классическим образцом системного исследования является "Капитал" Карла Маркса. Отраженные в нем принципы изучения целого (восхождение от абстрактного к конкретному, единство синтеза и анализа, исторического и логического, выявление разнокачественных связей в объекте и их взаимодействия, синтез генетических и структурно-функциональных представлений об объекте и т.д.) выступили важнейшим элементом диалектико-материалистической методики научного познания. Теория эволюции Чарльза Дарвина является ярким примером использования системного подхода в науке биологии.

В XX век системный подход получает одну из ведущих позиций в научном познании. Данный аспект в первую очередь связан с изменением типа практических и научных задач. В целом ряде отраслей науки центральное место занимают проблемы изучения процесса организации и функционирования саморазвивающихся сложных объектов, состав и границы которых не являются очевидными и требуют проведения специального исследования в каждом из случаев. Исследование данных объектов - иерархических, многоуровневых, самоорганизующихся биологических, социальных, психологических, технических - потребовало рассмотрение данных объектов в качестве систем.

Появляется целый ряд научных идей, для которых характерно применение основных идей системного подхода. Например, в учении В. И. Вернадского о ноосфере и биосфере научному познанию предлагается новый тип объектов – это глобальные системы. А. А. Богданов и некоторые другие исследователи начинают создание теории организации. Выделение особого класса систем - управляющих и информационных - стало фундаментом появления кибернетики.

В биологии системные идеи применяются в экологических исследованиях, в анализе биологической организации, при анализе функционирования высшей нервной деятельности, в систематике.

Принципы системного подхода в экономической науке используются при постановке и решении задач экономического планирования, требующие построения моделей социальных систем с большим количеством компонентов разного уровня.

Идеи системного подхода в практике управления отражаются в методологических инструментах системного анализа.

Принципы системного подхода, таким образом, применяются практически во всех сферах научного знания и научной практики. Параллельно начинается систематическая разработка данных принципов в методологическом плане. Методологические исследования группировались первоначально вокруг задач построения общей теории систем (сам термин и первая программа ее построения были предложены Л. Берталанфи). Молодой биолог Людвиг фон Берталанфи в начале 1920-х гг. начал изучать организмы как системы, отразив свои идеи в книге "Современная теория развития", 1929. Л. Берталанфи сформировал системный подход к анализу биологических организмов. В книге "Роботы, люди и сознание", 1967, ученый перенес общую теорию систем на анализ явлений и процессов общественной жизни. Очередная книга Берталанфи вышла в 1969 г. "Общая теория систем". Берталанфи трансформирует свою теорию систем в науку общедисциплинарного характера. Предназначение этой науки Берталанфи видел в поиске структурного сходства законов, которые установлены в различных дисциплинах, основываясь на которых можно выделить общесистемные закономерности.

Развитие исследований в этом направлении, однако показало, что совокупность проблем методологии системного исследования значительно выходит за рамки целей общей теории систем. Для определения данной более широкой сферы проблем и используют понятие "системный подход", которое с 1970-х гг. вошел прочно в научный обиход (в научной литературе различных стран для обозначения данного термина используют и иные определения - "общая теория систем", "системный анализ", "системно-структурный подход", "системные методы"; при этом за определениями общей теории систем и системного анализа зафиксировано еще и специфическое, более конкретное значение; термин "системный подход" с учетом этого необходимо считать более точным, к тому же он является более распространенным в литературе на русском языке).

Этапы развития системного подхода в XX в.

Выделяют следующие этапы в развитии системного подхода в XX в. (таблица 1).

Таблица 1 - Основные этапы в развитии системного подхода

| Временные рамки | Содержание | Имена исследователей |

| 1920-е гг. | Тектология (всеобщая организационная наука) – это общая теория организации (дезорганизации), наука об универсальных типах структурного преобразования систем | Л. А. Богданов |

| 1930-1940-е гг. | Общая теория систем (в качестве совокупности принципов исследования систем и спектр отдельных изоморфизмов, выявленных эмпирически, в формировании и функционировании различных по структуре системных объектов). Система является комплексом взаимодействующих элементов, совокупностью элементов, которые находятся в определенных соотношениях со средой и друг с другом | Л. фон Берталанфи |

| 1950-е гг. | Проектирование автоматизированных систем управления и развитие кибернетики. Винер доказал законы информационного взаимодействия структурных элементов в процессе управления системой | Н. Винер |

| 1960-1980-е гг. | Концепции общей теории систем, обеспеченные собственным математическим аппаратом, к примеру, модели многоцелевых многоуровневых систем | П. Глушков, М. Месарович |

Системный подход не функционирует в качестве строгой методологической концепции, выступая скорее объединением принципов исследования.

Системный подход - подход, при котором исследуемый объект рассматривается в качестве системы, т.е. совокупности взаимосвязанных компонентов (элементов), имеющих цель (выход), ресурсы (вход), обратную связь, взаимосвязь с внешней средой.

Согласно общей теории систем объект изучается в качестве системы и как составляющий более крупной системы одновременно.

Аспекты анализа объекта с позиции системного подхода

С позиции системного подхода изучение объекта включает ряд аспектов:

- системно-структурный - изучение внутренних связей между элементами системы;

- системно-целевой - определение подцелей и целей системы;

- системно-элементный - выявление элементов, которые составляют данную систему;

- системно-функциональный - определение функций системы;

- системно-интеграционный - выявление совокупности качественных свойств системы, которые обеспечивают ее целостность и качественных свойств, отличных от свойств ее составляющих;

- системно-коммуникационный - анализ внешних связей системы со внешней средой и иными системами;

- системно-исторический - изучение возникновения системы, перспектив и этапов ее развития;

- системно-ресурсный - анализ ресурсов, которые необходимы для функционирования системы.

Таким образом, системный подход является методологическим направлением в науке, основной задачей которого является разработка методов исследования и составление сложноорганизованных объектов - систем различных классов и типов.

Рассматривать системный подход можно с нескольких сторон: с одной стороны, это анализ, рассмотрение имеющихся систем, с другой стороны - конструирование, синтез, создание систем для достижения поставленных задач.

В отношении организаций чаще всего под системным подходом понимают комплексное изучение объекта с позиций системного анализа, в качестве единого целого, то есть уточнение имеющейся проблемы и ее реструктуризация в спектр задач, которые решаются при использовании экономико-математических методов, детализация целей, нахождение параметров их решения, построение эффективной организации для достижения поставленных задач.

Системный анализ применяется в качестве одного из самых важных методов в системном подходе, в качестве эффективного средства решения сложных, как правило нечетко обозначенных проблем. Системный анализ является следующим этапом развития идей кибернетики - он проводит анализ общих закономерностей, которые относятся к сложным системам, изучаемых любой наукой.

Этапы построения системы

Процесс построения системы включает шесть этапов:

- системный анализ;

- системное программирование, включающее определение существующих целей: составление планов работы и графиков;

- системное проектирование - это реальное проектирование системы, ее компонентов и подсистем для получения оптимальной эффективности;

- разработка программ математического обеспечения;

- ввод системы в действие, ее проверка;

- обслуживание созданной системы.

Организация, которая представляет собой организованное целое в наиболее общей абстрактной форме, выступает предельным расширением каждой системы. Определение "организация" как регламентированное состояние целого равняется понятию "система". Определением, противоположным "системе", является определение "несистема".

Система представляет собой не что иное, как организацию в статике, то есть некое зафиксированное на это время состояние упорядоченности.

Уровни иерархии в организации

Рассмотрение компании как системы дает возможность классифицировать и систематизировать организации по общим признакам. Например, по степени сложности выделяют 9 уровней иерархии:

- уровень статической организации, который отражает статическое взаимоотношение между структурными элементами целого;

- уровень простой динамической системы с запрограммированными заранее обязательными движениями;

- уровень "термостата", или уровень информационной организации;

- самосохраняющаяся организация – это открытая система, либо уровень клетки;

- генетически общественная организация;

- организация типа "животных", которая характеризуется наличием подвижности, осведомленностью и целенаправленным поведением;

- "человеческий" уровень - уровень индивидуального человеческого организма;

- социальная организация, которая представляет собой совокупность различных общественных институтов;

- трансцендентальные системы, то есть компании, существующие в виде различных взаимосвязей и структур.

Использование системного подхода при изучении организации дает возможность значительно увеличить объем знаний о ее сущности и направлениях развития, всесторонне и более глубоко раскрыть содержание существующих процессов, определить объективные закономерности формирования данной многоаспектной системы.

Системный метод, или системный подход, является явным, открыто выраженным описанием процедур выявления объектов в качестве систем и способов их системного исследования (предсказания, описания, объяснения и т.п.).

При исследовании свойств организации системный подход дает возможность установить ее целостность, организованность и системность. Внимание исследователей при системном подходе направляется на свойства элементов, на его состав, который проявляется во взаимодействии.

Исследование структуры компании является важным этапом познания многообразия связей, которые имеют место внутри анализируемого объекта. Это является одной из сторон системности. Вторая сторона заключается в определении внутриорганизационных отношений, а также взаимоотношений рассматриваемого объекта с другими составляющими более высокого уровня. Поэтому необходимо, во-первых, анализировать отдельные свойства объекта исследования в их взаимосвязи с объектом как целым, а во-вторых, изучить законы поведения.

Системный подход - это не есть набор каких-то руководств или принципов для управляющих - это способ мышления по отношению к организации и управлению. Чтобы осознать, как системный подход помогает руководителю лучше понять организацию и более эффективно достичь целей, необходимо сначала определить, что такое система.

Система - это некоторая целостность, состоящая из взаимозависимых частей, каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого.

. Рассмотрение организации как системы является продуктивным. Это позволяет систематизировать и классифицировать организации по ряду общих признаков. Так по уровню сложности выделяют девять уровней иерархии:

1) уровень статической организации, отражающий статические взаимоотношения между элементами целого;

2) уровень простой динамической системы с заранее запрограммированными обязательными движениями;

4) самосохраняющаяся организация - открытая система или уровень клетки;

5) генетически общественные организации;

8) социальная организация, представляющая собой разнообразие общественных институтов;

9) трансцендентальные системы, т.е. организации, которые существуют в виде различных структур и взаимосвязей.

Применение системного подхода для изучения организации позволяет значительно расширить представление о ее сущности и тенденциях развития, более глубоко и всесторонне раскрыть содержание происходящих процессов, выявить объективные закономерности формирования этой многоаспектной системы.

Системный подход при исследовании свойств организации позволяет установить ее целостность, системность и организованность. При системном подходе внимание исследователей направлено на его состав, на свойства элементов, проявляющиеся в их взаимодействии. Установление в системе устойчивых взаимосвязей элементов на всех уровнях и ступенях, т. е. установление закона связей элементов, есть обнаружение структурности системы как следующая ступень конкретизации целого.

Системный подход к исследованию организации в современном его толковании тесно связывается с самоуправляемыми процессами систем. Социально-экономические системы в большинстве случаев неравновесны, что спонтанно обеспечивает развитие эффекта самоорганизации человеческою фактора и, соответственно, самоуправления.

Организационная наука, использующая системную методологию, предполагает изучение и учет опыта организационной деятельности в различных типах организации - экономических, государственных, военных и т.п.

Рассмотрение организации как системы позволяет существенно обогатить и разнообразить методологический инструментарий исследования организационных отношений.

Вопрос 5 закон развития

Закон развития

Развитие — это процесс закономерного качественного изменения. В главе 6 мы уже говорили о законах диалектики, которые образуют базис универсальной теории развития: закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода количественных изменений в качественные и закон отрицания отрицания; они, по существу, с разных сторон характеризуют процесс развития. Закон единства и борьбы противоположностей показывает источник, причину движения (изменения); закон перехода количественных изменений в качественные объясняет, как и каким образом происходят изменения в ходе развития; закон отрицания отрицания характеризует направленность и обосновывает прогрессивный характер развития.

Развитие свойственно любой открытой динамической системе. Различают две формы развития: эволюционную и революционную. При эволюционной — развитие можно охарактеризовать как процесс постепенного, непрерывного количественного изменения, подготавливающий качественные изменения; революционная форма характеризуется скачкообразным переходом от одного качественного состояния к другому, от старого — к новому.

Знание основных законов и принципов развития организации, безусловно, способствует ее успеху. Образец относительно устойчивого развития дает эволюция природы, но не человеческое общество и его институты. Экспоненциальный количественный рост, перемежаемый спадами, революциями и войнами, — это наихудшая из качественных характеристик развития общества.

Системная методология в менеджменте получила свое признание и широкое распространение уже во второй половине XX в. Научно-технический прогресс, давший мощный толчок широкой автоматизации производственных процессов, революционно воздействовал и на процессы управления. Востребованной оказалась кибернетика – теория, объяснявшая многие закономерности авторегулирования в биологии, физике и технике. Открылись возможности применения данных закономерностей в теории и практике управления социально-экономическими организациями. В России это нашло отражение вначале в проектировании автоматизированных систем управления, а затем и в формировании системного подхода ко всем процессам организации и управления в социально-экономических структурах.

Из трудов зарубежных авторов, признававших системный подход как один из универсальных инструментов менеджмента, в России получили известность работы Р. Джонсона, Ф. Каста, Д. Розенцвейга, С. Оптнера, С. Янга, Дж. Риггса, М.X. Мескона и др. Системный подход вошел в современную теорию организации как особая методология научного анализа и мышления. Способность к системному мышлению стала одним из требований к современному руководителю. Суть системного подхода в менеджменте заключается в представлении об организации как о системе.

Система – некая совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, обладающая свойствами целостности, эмерджентности[1] и устойчивости.

Характерной особенностью указанной совокупности является то, что ее свойства как системы не сводятся к простой сумме свойств входящих в нее элементов. Применение системного подхода для изучения организации позволяет значительно расширить представление о ее сущности и тенденциях развития, более глубоко и всесторонне раскрыть содержание происходящих процессов, выявить объективные закономерности формирования этой многоаспектной системы.

При системном подходе внимание исследователей направлено на его состав, на свойства элементов, проявляющиеся в их взаимодействии. Установление в системе устойчивых взаимосвязей элементов на всех уровнях и ступенях, т. е. определение закона связей элементов, есть обнаружение структурности системы как следующая ступень конкретизации целого.

Можно выделить следующие признаки системы: множество элементов, единство главной цели для всех элементов, наличие связи между ними, целостность и единство элементов, структура и иерархичность, относительная самостоятельность, четко выраженное управление. Система может иметь слишком большое количество элементов, в этом случае ее делят на подсистемы.

Подсистема – набор элементов, представляющих автономную область внутри системы.

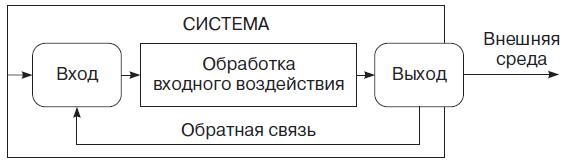

Любая система обладает следующими составляющими: входное действие, система обработки, конечные результаты и обратная связь (рис. 2.2) [19].

Рис. 2.2. Составляющие системы

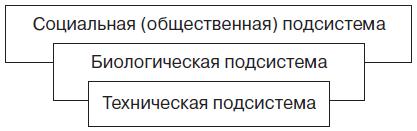

В теории систем, являющейся основой теории организации, существует несколько классификаций систем, но основной является группировка их в трех подсистемах:

1) техническая подсистема – включает любые работоспособные изделия, имеющие инструкции для пользователя; процесс принятия решения заранее строго определен и носит в основном формализованный характер;

2) биологическая подсистема – включает флору и фауну, в том числе и замкнутые биологические подсистемы; эволюционные процессы происходят медленнее, чем в технических подсистемах, что и является причиной ограниченности набора решений; обладает большим разнообразием функционирования, но процесс принятия решения носит непредсказуемый характер;

3) социальная (общественная) подсистема – характеризуется наличием человека в совокупности взаимосвязанных элементов; обладает наибольшим разнообразием функционирования; набор решений так же в значительной части отличается, что обусловливается быстротой изменения сознания человека.

Взаимосвязь указанных систем представлена на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Взаимосвязь систем

Из рисунка следует, что социальная подсистема может включать биологическую и техническую подсистемы, а биологическая – техническую. Существуют и другие классификации систем.

Искусственные и естественные системы. Искусственные системы создаются человеком для реализации заданных целей. Естественные создаются природой или человеком для реализации целей мирового существования.

Открытые и закрытые системы. Открытые системы характеризуются открытым характером связей с внешней средой и сильной зависимостью от нее. Закрытые – преимущественно внутренними связями.

Детерминированные и стохастические системы. Детерминированные (предсказуемые) системы функционируют по заранее заданным правилам, с заранее определенным результатом. Стохастические (вероятностные) характеризуются трудно предсказуемыми входными воздействиями внешней или внутренней среды и выходными результатами.

Мягкие и жесткие системы. Мягкие системы характеризуются высокой чувствительностью к внешним воздействиям, а вследствие этого – слабой устойчивостью. Жесткие системы обладают большей устойчивостью к внешним воздействиям и, как правило, они авторитарные.

Качество организации системы обычно выражается в эффекте синергии. Он проявляется в том, что результат функционирования системы в целом получается выше, чем сумма одноименных результатов отдельных элементов, составляющих ее совокупность. На практике это означает, что из одних и тех же элементов мы можем получить системы разного или одинакового свойства, но различной эффективности в зависимости от того, как эти элементы будут взаимосвязаны между собой, т. е. как будет организована сама система.

Рассмотрение организации как системы является продуктивным и позволяет систематизировать и классифицировать организации по ряду общих признаков. Так, по уровню сложности выделяют девять уровней иерархии:

1) статическая организация – отражает статические взаимоотношения между элементами целого;

2) простая динамическая система с заранее запрограммированными обязательными движениями;

4) самосохраняющаяся организация – открытая система, или уровень клетки;

5) генетически общественные организации;

8) социальная организация – представляет собой разнообразие общественных институтов;

9) трансцендентальные системы – организации, которые существуют в виде различных структур и взаимосвязей.

Процессы формирования систем представляют собой реализацию организационных механизмов: соединение и разъединение различных элементов, вхождение элементов одной системы в другую, распад целостных образований, осуществление подбора и отбора элементов, обеспечивающих прогрессивное развитие организационных форм.

Любая система может рассматриваться как результат организационных преобразований, сменяющих одно состояние равновесия системы другим. Такова в основном сущность организации как процесса нового прогрессивного развития и распада целостных образований.

Представление организации как системы позволяет выделить ряд присущих ей общих свойств, наблюдаемых в организациях любой природы. К ним относятся свойства связности, организационной целостности, эмерджентности, самосохранения.

Свойство связности проявляется в том, что элементы организации должны действовать только друг с другом, в противном случае эффективность их деятельности резко снижается.

Свойство организационной целостности свидетельствует о том, что организация как система имеет потребность в организации и управлении.

Эмерджентностью называется наличие качественно новых свойств целого, отсутствующих у его составных частей. Это означает, что свойства целого не являются простой суммой свойств составляющих его элементов. С другой стороны, объединяемые в систему (целое) элементы могут терять свойства, присущие им вне системы, или приобретать новые.

Организация, будучи целостным, системным образованием, обладает свойством самосохранения, т. е. всегда стремится сохранить свою структуру неизменной при наличии возмущающих воздействий и использует для этого все свои возможности.

Структура как внутренняя организация системы, отражение ее внутреннего содержания выявляется как упорядоченность взаимосвязей ее частей. Это позволяет выразить ряд существенных сторон организации как системы. Структура системы, выражая ее сущность, проявляется в совокупности законов данной области явлений.

Исследование структуры организации является важным этапом познания многообразия связей, имеющих место внутри исследуемого объекта. Это одна из сторон системности. Другая сторона состоит в выявлении внутриорганизованных отношений и взаимоотношений рассматриваемого объекта с другими, составляющими систему более высокого уровня. В этой связи необходимо, с одной стороны, рассматривать отдельные стороны (свойства) исследуемого объекта в их соотношении с объектом как целым, а с другой стороны, вскрыть законы поведения.

Системный подход к исследованию организации в современном его толковании тесно связывается с самоуправляемыми процессами систем. Социально-экономические системы в большинстве случаев неравновесны, что спонтанно обеспечивает развитие эффекта самоорганизации человеческого фактора и соответственно самоуправления.

Противопоставлять организацию, подразумевая под ней преобразование системы при помощи внешних факторов и целенаправленной деятельности человека, и самоорганизацию как процесс внутренней согласованности в открытых системах при отсутствии внешних воздействий исключительно за счет их внутренних связей, значило бы крайне упрощать подобные категории.

Организационная наука, использующая системную методологию, предполагает изучение и учет опыта организационной деятельности в различных типах организации – экономических, государственных, военных и т. п. Рассмотрение организации как системы позволяет существенно обогатить и разнообразить методологический инструментарий исследования организационных отношений. Таким образом, системный характер организации – это необходимое условие ее деятельности.

последовательности и степени выполнения управленческих решений.

Можно выделить ряд научных аспектов, которые составляют сущность системного

1. Системно-элементный, отвечающий на вопрос из чего, каких элементов

2. Системно-структурный, раскрывающий внутреннюю организацию системы, способ

взаимодействия образующих ее элементов;

3. Системно-функциональный, показывающий какие функции выполняет система и

образующие ее компоненты;

4. Системно-коммуникационный, раскрывающий взаимосвязь данной системы как по

горизонтали, так и по вертикали;

5. Системно-интегративный, показывающий механизм. Факторы сохранения,

совершенствования и развития системы;

6. Системно-исторический, отвечающий на вопрос как, каким образом возникла

система, какие этапы в своем развитии она проходила, каковы ее исторические

Применение теории систем в управлении в конце 30-х годов явилось важнейшим

вкладом школы науки управления. Системный подход — это не есть набор каких-то

руководств или принципов для управляющих - это способ мышления по отношению к

организации и управлению. Система — это некоторая целостность, состоящая из

взаимозависимых частей, каждая из которых вносит свой вклад в характеристики

Системный подход является не набором каких-либо правил к руководству, а это

скорее способ анализа организационных систем управления. Системный подход

основывается на следующих принципах:

1. Единства, т.е. совместного, комплексного рассмотрения системы как целого и

как особого составления его частей.

2. Развития. Это принцип необходимости изменения системы по отношению к

внешней и внутренней среде. Т.е. система - это постоянно адаптирующийся

3. Единства общей цели, где предполагается выбор глобальной цели для всех

подсистем организации. Оптимум подсистем не является оптимумом для всей

4. Функциональность, т.е. совместное рассмотрение структуры системы и

функций. Приоритет всегда отдается функции над структурой, где функция —

цель, назначение, а структура - состав, элементы. При анализе организационных

систем необходимо выделять пересечения функциональных и структурных

5. Децентрализация. Сочетание централизации и децентрализации в структуре и

функциях организационной системы может эффективно действовать (адаптироваться

к внешним и внутренним условиям) только при оптимальном соотношении

распределения решений в управленческих воздействиях.

6. Принцип иерархии. Анализ и учет соподчинения и соотношения составляющих

частей системы, их ранжирование.

7. Принцип неопределенности, множественности. Детерминированный характер

связей предполагает жесткую взаимосвязь между причинами и следствиями. При

вероятностном подходе нет явной связи между причиной и следствием, где: одна

причина может приводить к разным следствиям и наоборот - различные причины

(факторы) могут приводить к одинаковым следствиям.

8. Принцип организованности, упорядоченности, т.е. выявление процессов

последовательности и степени выполнения управленческих решений.

Можно выделить ряд научных аспектов, которые составляют сущность системного

1. Системно-элементный, отвечающий на вопрос из чего, каких элементов

2. Системно-структурный, раскрывающий внутреннюю организацию системы, способ

взаимодействия образующих ее элементов;

3. Системно-функциональный, показывающий какие функции выполняет система и

образующие ее компоненты;

4. Системно-коммуникационный, раскрывающий взаимосвязь данной системы как по

горизонтали, так и по вертикали;

5. Системно-интегративный, показывающий механизм. Факторы сохранения,

совершенствования и развития системы;

6. Системно-исторический, отвечающий на вопрос как, каким образом возникла

система, какие этапы в своем развитии она проходила, каковы ее исторические

Системный подход вошел в теорию организации как особая методология научного анализа и мышления.

Качество организации системы обычно выражается в эффекте синергии. Он проявляется в том, что результат функционирования системы в целом получается выше, чем сумма одноименных результатов отдельных элементов, составляющих совокупность. На практике это означает, что из одних и тех же элементов мы можем получить системы разного или одинакового свойства, но различной эффективности в зависимости от того, как эти элементы будут взаимосвязаны, т.е. как будет организована сама система.

Система — это не что иное, как организация в статике, т.е. некоторое зафиксированное на данный момент состояние упорядоченности. Рассмотрение организации как системы является продуктивным. Это позволяет систематизировать и классифицировать организации по ряду общих признаков. Так, по степени сложности выделяют 9 уровней иерархии:

1) уровень статической организации, отражающий статические взаимоотношения между элементами целого;

2) уровень простой динамической системы с заранее запрограммированными обязательными движениями;

4 ) самосохраняющаяся организация — открытая система, или п.клетки;

5) генетически общественные организации;

8) социальная организация, представляющая собой разнообразие общественных институтов;

9) трансцендентальные системы, т.е. организации, которые ни с I ну ют в виде различных структур и взаимосвязей.

Применение системного подхода для изучения организации, позволяет значительно расширить представление о ее сущности и тенденциях развития, более глубоко и всесторонне раскрыть содержание происходящих процессов.

Системный подход при исследовании свойств организации позволяет установить ее целостность, системность и организованность. При системном подходе внимание исследователей направлено на его состав, на свойства элементов, проявляющиеся во взаимодействии.

Структура как внутренняя организация системы, отражение ее внутреннего содержания проявляется в упорядоченности взаимосвязей ее частей.

Исследование структуры организации — важный этап познания многообразия связей, имеющих место внутри исследуемого объекта. Это одна из сторон системности. Другая сторона состоит в выявлении внутриорганизационных отношений и взаимоотношений рассматриваемого объекта с иными составляющими систему более высокого уровня.

Всеобщая организационная наука-тектология. Богданов сформулировал задачу-вооружить руководителей знанием организационных принципов и законов, общих для всех систем.. Он высказал идею необходимости системного подхода к изучению организации, дал характеристику соотношения системы и её элементов.

Формирующие механизмы включает в себя: соединение комплексов, вхождение элемента одного комплекса в другой и распад комплекса.

Регулирующий механизм, представляет собой подбор наилучшего сочетания элементов.

13. Развитие орг. науки в трудах отечеств. теоретиков.

В России на заре становления советской индустрии отечественной школой научной организации труда (НОТ) стал Центральный институт труда во главе с энтузиастом этого направления А.К. Гастевым. В 60—70-е годы в СССР начался новый виток развития НОТ. Тогда и была развернута широкая кампания по внедрению НОТ предприятиях, но уже с учетом рекомендаций школ гуманизации, труда, человеческих отношений и современных исследований власти физиологии и психологии труда. В нормировании труда использование современной техники и методов позволило устанавливать микроэлементные нормативы. В структурно-функциональных построениях стали отдавать предпочтение более гибким системам, способным оперативно отвечать на изменения внешней среды и требования рынка освоением новой техники и технологии, выпуском конкурентоспособной продукции, предложением новых услуг. Каждое новое направление приходило на смену предыдущему в виде дополнительного вклада в эволюцию теории организации применительно к новому витку научно-технического и социально-экономического развития общества.

14.Системные свойства организации

Представление организации как системы позволяет выделить ряд присущих ей общих свойств, наблюдаемых в организациях Л к )бой природы.

Понятие целостности неразрывно связано с понятием эмерджентности. Эмерджентностъю называется наличие качественно Новых свойств целого, отсутствующих у его составных частей. Это означает, что свойства целого не являются простой суммой свойств

составляющих его элементов, хотя и зависят от них. Однако объединяемые в систему (целое) элементы могут терять свойства, присущие им вне системы, или приобретать новые.

Организация, будучи целостным, системным образованием, обладает свойством устойчивости, т.е. всегда стремится восстановить нарушенное равновесие, компенсируя возникающие под влиянием внешних факторов изменения.

15. Внутренняя среда организации

Организация представляет собой открытую систему, состоящую из многочисленных взаимозависимых частей, тесно переплетающихся с внешним миром. В данном вопросе раскрываются наиболее существенные внутренние переменные организации, каждая из которых играет важную роль в обеспечении эффективного функционирования организации. Внутренние переменные в большинстве своем являются результатом деятельности менеджером и находятся под их влиянием. Внутренние переменные — это части самой организации, ситуационные факторы внутри нее, состав и взаимосвязи сложной системы — организации.

Состав представляет собой совокупность элементов, образующих систему. В него включаются только элементы данной системы, являющиеся компонентами первого уровня. Таким образом, состав заключает в себе декомпозицию системы, расчленение единого целого на составляющие элементы. Структура, напротив, обеспечивает композицию системы, соединение отдельных составляющих в единое целое. Она устанавливает роль, место и назначение элементов в системе, их расположение и взаимоотношения между собой, характер, формы и степень влияния на другие элементы. Установление роли, места и назначения элементов в системе обеспечивается:

через связи непосредственного взаимодействия — с кем и как взаимодействуют; какое воздействие является более сильным, мощным, приоритетным;

через отношения соподчинения — определение места в структурной иерархии;

3) через определение весомости, влиятельности, ориентированности при сопоставлении параметров разных элементов системы и установленный соответствующих пропорций.

Одним из подходов к группировке факторов внутренней среды может быть определение их через те или иные стороны общих характеристик, параметров — это наличие общих целей, преобразование ресурсов, зависимость организации от внешней среды, разделение труда, образование подразделений, необходимость и наличие управляющего органа.

Классификации можно использовать деление факторов на объективные и субъективные, основываясь на том, что организация представляет собой социотехническую систему. К группе объективных факторов внутренней среды относятся структура, цели, задачи, технология, финансовая система, информационная система, стратегия, бизнес-процессы, а также персонал и др. К группе субъективных факторов, определяемых характеристиками и отношениями людей в организации,— совместные ценности, стиль организации, навыки персонала, власть, культура организации и др.

Цели — конкретные конечные состояния или желаемый результат, которого стремится добиться группа, работая вместе.

У организации могут быть разнообразные цели.

Структура организации — это логическая взаимосвязь и взаимозависимость уровней управления и подразделений, построенная в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать целей организации. Характерной чертой организации является разделение труда. Структура организации закрепляет горизонтальное и вертикальное разделение труда в ней. Как конкретно осуществить разделение труда в организации? Этот вопрос относится к самым существенным управленческим вопросам. Выбор подразделений определяет структуру организации и, следовательно, возможности ее успешной деятельности. Вертикальное разделение труда создает иерархию управленческих уровней в организации.

структура — это организационная характеристика системы, представляющая собой совокупность устойчивых системообразующих связей и отношений, обеспечивающих стабильность и равновесие системы, взаимодействие, соподчиненность и пропорциональность между составляющими ее элементами. Структура находится в тесной взаимосвязи с составом системы, определяется им и в свою очередь сама в значительной степени его определяет.

Еще одним направлением разделения труда в организации является формулирование задач. Задача — это предписанная работа, серия работ или часть работы, которая должна быть выполнена заранее установленным способом в заранее оговоренные сроки. На основе решения руководства о структуре каждая должность включает ряд задач, которые рассматриваются как необходимый вклад в достижение целей организации.

Задачи организации традиционно делятся на три категории по видам работ:

работа с людьми;

работа с предметами;

работа с информацией.

Технология, применяемая в организации, зависит от типа производства. Типы производств бывают следующие: единичное, серийное, массовое.

В единичном производстве выпускаются отдельные образцы изделий или их небольшие партии, которые и повторяются через неопределенный промежуток времени. Единичное производство характеризуется большим удельным весом неповторяющихся операций. Серийное производство представляет собой выпуск партий изделий через определенные промежутки времени. Однородные операции здесь повторяются. Массовое производство характеризуется выпуском небольшой номенклатуры изделий, постоянной достаточно длительное время. Такой тип производства имеет большой удельный вес однородных, повторяющихся операций. В массовом производстве широко распространены механизация и автоматизация производства, конвейерный способ сборки. Большое влияние на технологию оказывает также индивидуализация производства: благодаря гибким технологиям даже в массовом производстве учитываются требования индивидуального заказчика к качеству изделия. Примером может служить производство автомобилей с учетом пожелания заказчика по цвету кузова, обивке салона, автоматизации перемены передач и т.п.

Похожие страницы:

Шпаргалка по Теории организации (2)

. Аналогично и в теории организации. Субъект организаторской деятельности является источником воздействия на подчиненных по функциям . Предмет теории организации составляют организационные отношения между организационными объектами как по горизонтали, так и по .

Шпаргалка по Теории организации (4)

. №1 Объект, предмет и метод теории организации. Ф. Тейлор- объектом организации считая организацию труда, а предметом трудовые процессы . №25 Правовой статус социальных организаций Классификация социальных организаций по правовому статусу. Правительственные и .

Шпаргалка по Теории организации (1)

Теория организации (17)

Шпаргалки по Теории государства и права (2)

. "влияние буржуазной юриспруденции". В некоторых учебниках по теории государства и права 50-х годов термин . (общественные, кооперативные, коммерческие и др.) организации. Среди государственных организаций можно выделить государственные органы .

Читайте также: