Развитие биологии в 18 веке кратко

Обновлено: 28.06.2024

Интерес к изучению живой природы появился у человека, как только он стал осознавать себя. Кратко рассмотрим, как происходило развитие науки биологии, и назовём имена некоторых выдающихся учёных, внёсших вклад в её развитие.

На первых этапах исследователи занимались изучением многообразия живых организмов. Они собирали коллекции и составляли описания обнаруженных растений и животных. Этот этап становления биологии как науки называют описательным, а саму дисциплину — естественной историей.

Гиппократ (\(460\) — ок. \(370\) г. до н. э.) — основоположник медицины. Первым подробно описал строение организмов человека и животных, обратил внимание на значение наследственности и окружающей среды в появлении болезней.

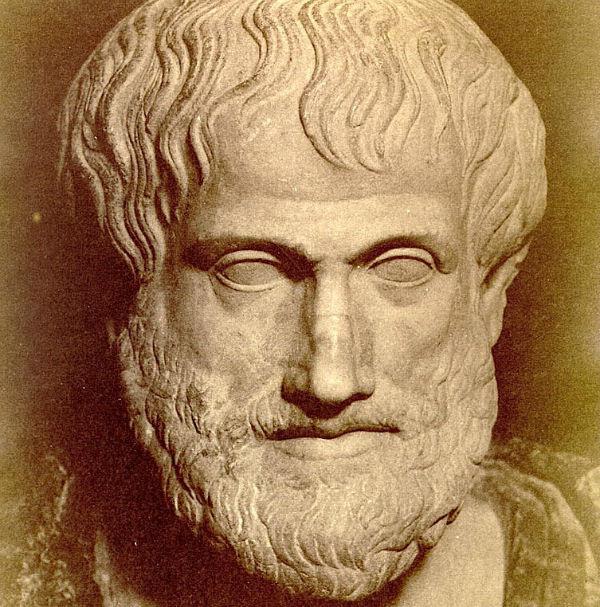

Аристотель (\(384\)–\(322\) гг. до н. э.) — заложил начала зоологии. Выполнил описание большого числа животных, предложил первую классификацию (выделял в природе четыре царства: неодушевлённое (земля, вода и воздух), растения, животные, человек.

Теофраст (\(372\)–\(287\) гг. до н. э.) — основоположник ботаники. Составил описание около \(500\) видов растений.

Клавдий Гален (ок. \(130\) — ок. \(200\) гг.) — первым сделал сравнительно-анатомическое описание человека и обезьяны.

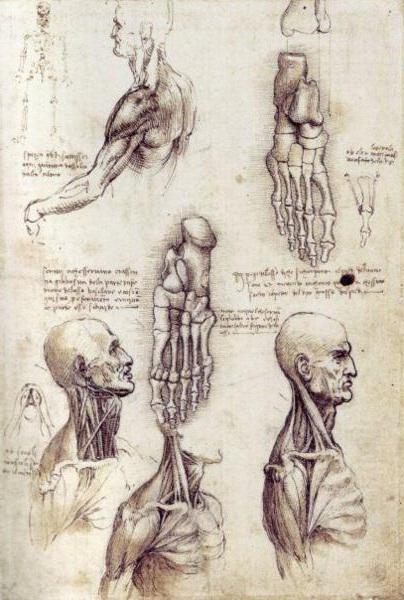

В Средние века господствующей идеологией была религия, но, несмотря на существовавший застой, знания о разных живых организмах продолжали накапливаться. Самый известный учёный эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (\(1452\)–\(1519\) гг.) занимался также и изучением биологических процессов. Он исследовал полёт птиц, работу сердца и органа зрения.

В эпоху Великих географических открытий (во второй половине \(XV\) в.) естественнонаучные знания начинают быстро развиваться, и биология подразделяется на отдельные науки.

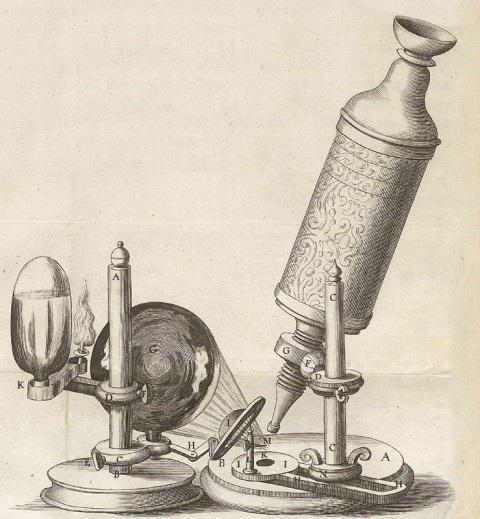

Создание микроскопа в начале \(XVII\) в. позволило открыть живые организмы, которые без увеличительных приборов человеческому глазу не видны (бактерии, простейшие).

Карл Линней (\(1707\)–\(1778\) гг.) разработал основы систематики живых организмов с использованием бинарной номенклатуры (двойных видовых названий).

Карл Максимович Бэр (\(1792\)–\(1876\)) основал эмбриологию, сформулировал закон зародышевого сходства, ввёл представления о гомологичных органах.

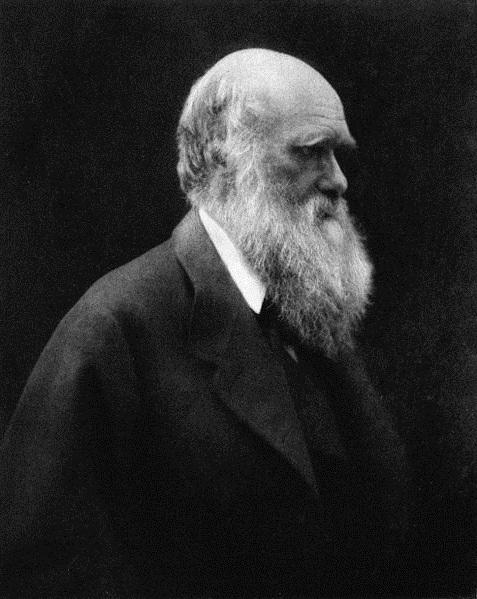

В \(1839\) году Теодором Шванном (\(1818\)–\(1882\) гг.) и Маттиасом Якобом Шлейденом (\(1804\)–\(1881\) гг.) была сформулирована первая клеточная теория, подтвердившая единство живой природы и ставшая одной из предпосылок появления теории эволюции Чарльза Дарвина (\(1809\)–\(1882\) гг.), опубликованной в \(1859\) г.

В \(XIX\) в. благодаря работам Луи Пастера (\(1822\)–\(1895\) гг.), Роберта Коха (\(1843\)–\(1910\) гг.), Ильи Ильича Мечникова (\(1845\)–\(1\)\(916\) гг.) в качестве самостоятельной науки оформилась микробиология.

В \(1900\) году были переоткрыты законы Грегора Менделя (\(1822\)–\(1884\) гг.), что дало старт развитию генетики.

В \(40\) – \(50\) -е годы \(XX\) в. в качестве объектов исследования стали широко использоваться микроорганизмы, и начали активно развиваться молекулярная биология, биофизика, биохимия, бионика и др.

В \(XX\) в. появилось направление прикладных исследований — биотехнология, которое успешно развивается и в \(XXI\) в.

С первых дней жизни ребенок стремится познать мир вокруг себя. Чем старше он становится, тем интереснее и увлекательнее становится его действительность. Мир меняется вместе с ним. Так и все человечество в своем развитии не стоит на месте. Все новые открытия захватывают нас. То, что еще вчера было невозможным, сегодня становится делом обыденным. Огромный вклад в современный научно-технический прогресс вносит наука биология. Она изучает все аспекты жизни, исследует этапы происхождения и развития живых организмов. Примечательно, что в отдельную отрасль эта наука выделилась лишь в XIX веке, хотя знания об окружающем мире человечество накапливало в течение всего своего развития. История развития биологии очень интересна и занимательна. У многих людей может возникнуть вопрос: зачем нам изучать эту науку? Казалось бы, пусть ею занимаются ученые. Каким образом поможет эта дисциплина простому человеку? Но ведь без элементарных знаний по физиологии и анатомии человека невозможно, например, вылечиться даже от обычной простуды. Эта наука способна дать ответы на самые сложные вопросы. Главное, на что может пролить свет биология - развитие жизни на Земле.

Наука во времена античности

Дал первое описание строения тела человека и животного

Разделил мир на четыре царства, положил начало систематике

Описал более 500 видов растений

Гай Плиний Старший

Сравнил анатомию человека и обезьяны

Леонардо да Винчи

Описал многие растения, анатомию человека

Основоположник научной анатомии

Система классификации растений и животных

Заложил основы эмбриологии

Жан Батист Ламарк

Теодор Шванн и Маттиас Якоб Шлейден

Создали клеточную теорию

Луи Пастер, Роберт Кох, Мечников

Опыты в области микробиологии

Грегор Мендель, Гуго де Фриз

Средневековая медицина

Вклад ученых в развитие биологии в эти времена огромен. Знания древнегреческих и древнеримских деятелей включали в свою практику многие врачи Средневековья. Именно медицина в то время получила наибольшее развитие. Значительную часть территории Римской империи в этот период завоевали арабы. Поэтому труды Аристотеля и многих других античных ученых дошли до нас в переводе на арабский язык. Чем отметилась данная эпоха в плане развития биологии? Это было время так называемого золотого века ислама. Здесь стоит отметить труды такого ученого, как Аль-Джахиз, который тогда впервые высказал мнение о пищевых цепях и эволюции. Он же является основоположником географического детерминизма – науки о влиянии природных условий на формирование национального характера и духа. А курдский автор Ахмад ибн Дауд ад-Динавари многое сделал для развития арабской ботаники. Он сделал описание более 637 видов различных растений. Большой интерес к миру флоры вызывала тенденция в медицине лечения лекарственными травами.

Биология в эпоху Возрождения

Не менее ощутимый вклад в науку той эпохи вносили и такие ученые, как алхимики, энциклопедисты, врачи. Примером тому могут служить работы Парацельса. Таким образом, видно, что развитие биологии в додарвиновский период шло крайне неравномерно.

XVII век

Самая важная находка данного времени – это открытие второго круга кровообращения, что дало новый толчок к развитию анатомии и появлению учения о микроорганизмах. Тогда же были сделаны первые микробиологические исследования. Впервые было дано описание клеток растений, которые можно было рассмотреть лишь под микроскопом. Этот прибор, кстати, был изобретен Иоанном Липперсгеем и Захарием Янсеном в 1590 году в Голландии.

Аппарат все время совершенствовали. И вскоре ремесленнику Антони ван Левенгуку, интересовавшемуся микроскопами, удалось увидеть и зарисовать красные кровяные тельца, сперматозоиды человека, а также ряд очень маленьких живых организмов (бактерий, инфузорий и так далее). Развитие биологии как науки в это время выходит на совершенно новый уровень. Многое было сделано в области физиологии и анатомии. Врач из Англии, Уильям Гарвей, вскрывавший животных и проводивший исследования с кровообращением, сделал ряд важных открытий: обнаружил венозные клапаны, доказал изоляцию правого и левого желудочков сердца. Его вклад в развитие биологии сложно переоценить. Он открыл малый круг кровообращения. А естествоиспытатель из Италии, Франческо Реди, доказал невозможность самозарождения мух из остатков гнилого мяса.

История развития биологии в XVIII веке

Наука в XIX веке

Труды Чарльза Дарвина

Что готовит нам век XX?

Множество глобальных открытий в науке было сделано именно в минувшем веке. В это время биология развития человека дает новый виток. Это эпоха развития генетики. К 1920 году сформировалась хромосомная теория наследственности. А после Второй мировой войны быстрыми темпами начала развиваться молекулярная биология. Менялись направления в развитии биологии.

Генетика

Появление и развитие биохимии

Молекулярная биология

Генная инженерия

Новейшие открытия в биологии и медицине

Наука продолжает развиваться. Еще много загадок ждет наших ученых в будущем. В школе сегодня изучается краткая история развития биологии. Урок первый по данной теме мы получаем в 6 классе. Посмотрим, что предстоит изучать нашим детям в недалеком будущем. Вот список открытий, которые удалось совершить в новом веке.

Период, когда более подробно изучается история развития биологии, – 10 класс. На этом этапе учащиеся получают знания по биохимии, цитологии, размножению организмов. Эта информация может быть полезной студентам в будущем.

Мы рассмотрели периоды развития биологии как отдельной науки, а также выявили основные ее направления.

В середине XVIII века среди биологов еще не утвердилась мысль о том, что объяснение организации живого находится в прямой зависимости от понимания истории его развития. Предпосылки эволюционной теории в биологии формировались не только в систематике, но и в эмбриологии.

Начиная с середины XVIII века, получили широкое распространение концепции трансформизма. Их было множество, различались они представлениями о том, какие таксоны и каким образом могут претерпевать качественные преобразования. Наиболее распространенной была точка зрения, в соответствии с которой, виды остаются неизменными, а разновидности могут изменяться (эту позицию занимал Линней). Существовала и другая точка зрения, допускавшая трансформацию самих видов, ее придерживался Ж.Бюффон.

В некоторых трансформистских концепциях даже допускалась возможность резких превращений одних организмов в другие, взаимных преобразований любых таксонов. Трансформизм – это полуэмпирическая позиция, построенная на основе обобщения большого числа фактов, свидетельствовавших о наличии глубинных взаимосвязей между видами, родами и другими таксонами. Но сущность этих глубинных взаимосвязей пока еще не была понята. Выход на познание такой сущности означал переход от трансформизма к эволюционизму.

Таким образом, система биологического познания в конце XVIII века подошла к рубежу, который требовал перехода на качественно новый уровень организации средств познания в связи с проблемами эмбриогенеза, создания естественной системы и понятий трансформации живых организмов.

Идея развития выступила конструктивно-организующим началом, которое ориентировало накопление эмпирических и теоретико-методологических предпосылок теории эволюции. В ходе конкретизации этой идеи был построен ряд важных теоретических гипотез, развивавших различные принципы, подходы к теории эволюции. К самым значительным и относительно завершенным гипотезам следует отнести: ламаркизм, катастрофизм и униформизм.

В середине XVIII века среди биологов еще не утвердилась мысль о том, что объяснение организации живого находится в прямой зависимости от понимания истории его развития. Предпосылки эволюционной теории в биологии формировались не только в систематике, но и в эмбриологии.

Начиная с середины XVIII века, получили широкое распространение концепции трансформизма. Их было множество, различались они представлениями о том, какие таксоны и каким образом могут претерпевать качественные преобразования. Наиболее распространенной была точка зрения, в соответствии с которой, виды остаются неизменными, а разновидности могут изменяться (эту позицию занимал Линней). Существовала и другая точка зрения, допускавшая трансформацию самих видов, ее придерживался Ж.Бюффон.

В некоторых трансформистских концепциях даже допускалась возможность резких превращений одних организмов в другие, взаимных преобразований любых таксонов. Трансформизм – это полуэмпирическая позиция, построенная на основе обобщения большого числа фактов, свидетельствовавших о наличии глубинных взаимосвязей между видами, родами и другими таксонами. Но сущность этих глубинных взаимосвязей пока еще не была понята. Выход на познание такой сущности означал переход от трансформизма к эволюционизму.

Таким образом, система биологического познания в конце XVIII века подошла к рубежу, который требовал перехода на качественно новый уровень организации средств познания в связи с проблемами эмбриогенеза, создания естественной системы и понятий трансформации живых организмов.

Идея развития выступила конструктивно-организующим началом, которое ориентировало накопление эмпирических и теоретико-методологических предпосылок теории эволюции. В ходе конкретизации этой идеи был построен ряд важных теоретических гипотез, развивавших различные принципы, подходы к теории эволюции. К самым значительным и относительно завершенным гипотезам следует отнести: ламаркизм, катастрофизм и униформизм.

Освобождение науки от средневековой схоластики и переход ее на новые пути и методы познания природы в разных странах начался в разное время.

В XVII в. общественные сдвиги захватывают Францию. И здесь феодальные отношения рушатся под натиском развивающегося капитализма, рушится старый общественный строй, уступая место более прогрессивному в то время буржуазному строю. Новый класс, третье сословие, требует новой, своей науки, которая вооружила бы его технику. Вместе с тем новый класс, вышедший на арену политической борьбы, стремящийся уничтожить старую феодальную аристократию, требует новой философии, которая явилась бы орудием в политической борьбе. Английский эмпиризм в сочетании с механизмом Декарта дал семена на французской почве, породившей течение, известное под названием французского материализма XVIII в. Париж становится в XVIII в., наравне с Лондоном, вторым мировым научным центром. Появляется блестящая плеяда ученых в различных областях естествознания. Если в области неорганических наук Англия могла выставить ряд имен не менее выдающихся, чем имена французских астрономов, физиков и химиков того периода, то в области биологических наук пальма первенства в конце XVIII и начале XIX вв. переходит к Франции.

Если в XVII в. большинство биологов находится целиком во власти деизма, то XVIII в. знаменует некоторое освобождение от деистических оков, связывавших мысль ученых. Этому немало способствовало материалистическое учение Спинозы (В. Spinosa, 1632—1677), разрушавшее авторитеты идеалистической философии и способствовавшее выработке позднейшей философии материализма.

Хронологически, при формальном подходе, эти философские учения относятся к XVII в. Но на работах и умонастроениях биологов этого столетия они отразились мало (за исключением Бэкона, влияние которого в XVII в. неоспоримо, и отчасти Декарта). Могучее влияние отмеченных философских течений сказывается главным образом в XVIII в. Среди биологов этого периода мы находим как прямых последователей тех или других философских систем, так и ученых, не называющих себя последователями каких-либо философских течений, но обнаруживающих их влияние в своих специальных работах.

Сдвиги в умственной жизни эпохи изменили интересы биологов XVII в. по сравнению с биологией предыдущего века. Кругосветные путешествия, захват колоний, где обнаруживались диковинные, ранее не виданные животные и растения,— все это показывало, что многообразие животного и растительного мира гораздо богаче, чем представлялось прежде. Отсюда интерес к систематике, которая в XVII в. выдвигается в биологии на первый план. Уже в XVII в. появилось несколько крупных сочинений по систематике. Достаточно отметить ботанические работы Юнга (Joachim Jung, 1587—1657) и Турнефора (J. Р. de Tournefort, 1656—1708). Рей (John Ray, 1628—1705), ботаник и зоолог, установил в конце XVII в. важнейшее понятие систематики — вид и этим дал основу для построения четких систематических категорий. Но новой эпохой в области систематики явился, благодаря работам Линнея, лишь XVIII век.

Карл Линней (Carl Linne, 1707—1778) взял на себя колоссальный труд создания принципов систематики и приведения в порядок сведений, накопленных его предшественниками. Работа Линнея способствовала тому, что к систематике в XVIII в. проявляется исключительный интерес, и она оказывается в центре внимания биологии. Интерес к анатомии и физиологии, проявившийся в предыдущем столетии, значительно ослабевает; в этом кроется причина упадка в XVIII в. микроскопических исследований, так успешно начавшихся в предыдущем столетии.

Развитие систематики, с точки зрения интересующей нас проблемы, имеет еще другое значение. Хотя сам Линней стоял на антиэволюционной точке зрения, но объективно его система с ее понятиями рода, семейства, класса и т. п.. способствовала развитию представлений об единстве живой природы. Объединение разных организмов в группы по различной степени сходства не могло не внушать мысли об общности происхождения данной группы организмов, а тем самым о каком-то общем сходстве в строении организмов.

Рассуждения Бюффона и Бонна носили, разумеется, умозрительный характер. Но эти рассуждения — знамение времени, отражение общих сдвигов философской мысли; при всей своей спекулятивности, эти представления формировали умы новых поколений ученых. В противоположность узкому эмпиризму ученых XVII в., биологи XVIII в. стремятся в своих исследованиях к познанию общих закономерностей жизни. Это касается как биологов, стоящих на виталистических позициях (Каспар Фр. Вольф), так и тех, кто под влиянием идей Спинозы переходит на позиции материализма (Ламетри — Julien de La Mettrie, 1709—1751). Благодаря этому идея единства органической природы, совершенно чуждая биологам XVII в., в XVIII столетии если еще и не звучит с полной силой, то все же начинает закрепляться в науке.

Явный тупик, к которому пришла теория преформации, не мог не породить реакции против преформистских представлений о развитии организмов. Именно XVIII век явился эпохой зарождения новой теории развития организмов — теории эпигенеза, согласно которой нет никакого предобразования зародыша. Зародыш развивается из бесструктурной массы яйца путем новообразования органов — такова антитеза, выдвинутая эпигенетиками, во главе с основателем этой новой теории К. Фр. Вольфом. Теория эпигенеза сыграла существенную роль в развитии клеточного учения. Она выдвинула перед исследователями необходимость изучения морфогенеза (а позже и гистогенеза), изучения формообразовательных процессов, связанных с развитием организма, в связи с чем выявилось сходство принципов образования элементарных частей организмов, которое в дальнейшем было положено Шванном в основу клеточной теории.

Борьба преформистов и эпигенетиков находит прямое отражение в истории клеточного учения, и развиваемые отдельными исследователями взгляды о природе элементарных структур тела животных и растений своими истоками часто имеют одну из этих теорий.

Читайте также: